Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en cuanto al precio de venta de crudo con la empresa estatal Enap, las productoras FDC y GeoPark decidieron suspender sus operaciones. A fines del año pasado, la Empresa Nacional del Petróleo comenzó a pagar un valor menor por el crudo que se produce localmente. Concretamente, les ofreció Brent a 25 dólares menos, fijando el precio en US$ 56 por barril, cuando actualmente cotiza en US$ 81. Frente a esto, las compañías comunicaron que este valor no es rentable para continuar con la producción.

Las empresas productoras de crudo del sur de Chile, fundamentalmente GeoPark y FDC-una empresa de capitales argentinos que adquirió las áreas de YPF en el sur del país vecino-, paralizaron su producción. La decisión radica en la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el precio del crudo con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Esta situación se debe a que Enap -que lleva adelante el proceso de refinación- tomó la decisión de comenzar a abonar un precio menor por el petróleo que se produce localmente. Les ofreció a las productoras Brent a menos 25 dólares, es decir, US$ 56 por barril, cuando su cotización es de US$ 81. Ante esta medida, las productoras decidieron frenar la producción puesto que estos valores no resultan rentables. Sobre todo, teniendo en cuenta que, si Enap tiene que importar petróleo, no abona el Brent sino el Brent más US$ 5, lo que arroja un total de US$ 86 por barril, 30 dólares por encima de lo que le paga a las petroleras locales.

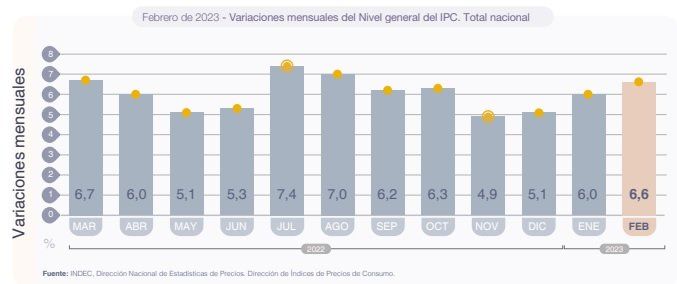

Las divisiones que tuvieron aumentos por encima del IPC en febrero fueron Comunicación (+7,8%), sobre la que pesó el alza de los servicios de telefonía e internet y Restaurantes y hoteles (+7,5%). En cuanto Salud (+5,3%) incidió las suba de las cuotas de las prepagas. Las dos divisiones que menos subieron fueron Prendas de vestir y calzado (+3,9%) y Educación (+3,2%).

Las divisiones que tuvieron aumentos por encima del IPC en febrero fueron Comunicación (+7,8%), sobre la que pesó el alza de los servicios de telefonía e internet y Restaurantes y hoteles (+7,5%). En cuanto Salud (+5,3%) incidió las suba de las cuotas de las prepagas. Las dos divisiones que menos subieron fueron Prendas de vestir y calzado (+3,9%) y Educación (+3,2%).

El presidente brasileño general Artur da Costa e Silva, quien en 1967 nos convidó “a bombas”, y le contestamos amablemente: “Ud. primero”.

Uno de los objetivos de esta saga “incubada” por AgendAR es demostrar que nunca fuimos proliferadores nucleares. Ni siquiera en las épocas más idiotas y belicistas del ispa. La cultura institucional de la CNEA y su “weltbild” lo impidieron siempre. Mucho decir para una institución fundada por un general en 1950 y dirigida hasta 1983 por tres sucesivos contraalmirantes.

A más de un estudioso yanqui –por caso, John Redick, del Henry Stimson Center– lo nuestro le parece contraintuitivo, una rareza. ¿Por qué la Argentina no optó por seguir el camino de la India en 1974, si le sobraban quilates técnicos para imitarla? Es más, ¿por qué no imitó a Brasil? Bueno, al menos hay UN yanqui que nos cree buenos, aunque no entiende por qué.

Como causa suficiente “to go nuke all the way”, Argentina tenía en su vecino de puerta a un rival públicamente comprometido a ello desde 1967. Comprometido por boca, además, de su presidente, el general Artur da Costa e Silva. Aquel año, éste dijo ante el Consejo Nacional de Seguridad lo que debía desarrollar la agencia atómica brasuca, la entonces poderosa CNEN: “No las llamaremos bombas, las llamaremos artefactos que pueden explotar”.

El general se aseguró de que sus dichos se filtraran a la prensa.

Aquí, en cambio, el fúnebre general Juan Carlos Onganía, pese al susto ante el despliegue industrial e hidroeléctrico de los vecinos –tenemos la baja Cuenca del Plata, ellos la Alta- no estaba para pelotudeces. Estaba demasiado ocupado con cosas más reales. Debía aprobar la decisión de hacer Atucha I con la alemana KWU, en lugar de con la canadiense AECL.

Alguien le había dicho a “La Morsa” que a los primos les llevábamos suficiente ventaja tecnológica nuclear como para dormir sin frazada, y que valía más concentrarse en sumar capacidades pacíficas, en este caso la nucleoeléctrica. En términos geopolíticos (palabra tan de moda entre aquellos milicos), tener la primera central nuclear de la región generaba más prestigio y respeto que hablar al cuete de “artefactos que pueden explotar”.

Y de paso, evitaba chocar de frente con los EEUU, que no es poco.

Con da Costa e Silva tan entregado a su diarrea verbal, el contralmirante Oscar Quihillalt en 1967 tuvo que estudiar seriamente una vía rápida a la bomba “just in case”. Si el generalato brasileño probaba las palabras de da Costa e Silva con hechos, ¿qué remedio habría? De todos modos, don Oscar propuso -y no hubo votos en contra en la plana mayor de la CNEA- NO levantar aquel guante brasuca.

Tras aquel primer concordato, a Quihillalt le quedaba la tarea más bien dura de calmar la paranoia profesional del Ejército. Pero contaba con dos ases en su mano: diseño propio en reactores, que los vecinos no tenían, y la sorprendente participación de industriales nacionales que se iban anotando para la electromecánica de la central nucleoeléctrica Atucha I. No es lo mismo comprar «a paquete abierto» que «llave en mano», como Brasil adquirió su primera Westinghouse, a la que le faltó llegar terminada y envuelta en celofán.

Por lo demás, hubo bastante intervención de la CNEA sobre planos, especialmente en el diseño del circuito primario de refrigeración de Atucha 1, y la insistencia en que tuviera dos generadores de vapor (GV) y no uno, pese a la potencia tan reducida -320 MWe- de la máquina. Como los GV son los principales sumideros de calor del núcleo, tener un par aumenta la seguridad si se pincha uno.

Esta discusión suponía «per se» una inversión de roles: un puñado de argentinos discutiendo de igual a igual la ingeniería del país que la plana mayor del Ejército, comprador histórico de fierros Krupp, Mauser y hasta cascos de infantería germánicos, siempre consideró el “nec plus ultra” tecnológico mundial.

Era una diferencia de enfoque con Brasil, que aunque ya iba para país más industrial que la propia Argentina, todavía compraba todo fierro complejo llave en mano y “a paquete cerrado”. Podía pagar la transferencia de tecnología, y sólo si le interesaba la producción local.

“Cancha mata billetera”, decía la CNEA, más cultora de la investigación tecnológica propia. Y a esto se añadía nuestra elección del uranio natural como combustible, frente a la opción brasileña de enriquecido para Angra I. Ahí el mensaje era parecido: “Autonomía mata potencia”.

Onganía estaba obsesionado entonces porque los primos estaban haciendo demasiadas obras aguas arriba del Paraná y el Uruguay sin preguntarnos a los de aguas abajo. Y llovido sobre mojado, da Costa e Silva anunciaba bomba. Lo que le mostraba Quihillalt al Ejército Argentino, era que en know-how nuclear teníamos mejor manejo de la pelota. Mucho mejor.

Quihillalt no era un hippie pacifista, título que el generalato sí le prodigaba más bien a Jorge Sábato, que de hippie no tenía nada pero sí de pacifista. El mensaje del contralmirante era que si Brasil nos convidaba a bombas, los podiamos dejar pasar a ellos primero, y que de paso, se aguantaran ellos la reacción yanqui. Después, con el know-how nuestro, los alcanzábamos caminando. Y al State Department le diríamos entonces que la bomba argentina era inevitable, puesto que existía la brasileña.

En aquel momento a Quihillalt lo escuchaban generales con un considerable toque industrial nacionalista, como Juan Enrique Guglialmelli. Un tipo de ese calibre intelectual entendía el mensaje de la CNEA incluso por señas de truco: no había que venderle nada.

Pero abundaron siempre más los gorilas de denso pelaje, inmersos en la persecución de peronistas y comunistas y muy proclives a chirridos con nuestros vecinos de mapa, y generalmente por cuestiones de mapa. Pero incluso los duros-duros en ese bando no estaban totalmente exentos de materia gris: Osiris Villegas, por dar un caso, que como jefe del Consejo Nacional de Seguridad creado por Onganía, tuvo algún grado de decisión sobre la elección del combustible de nuestra primera central, y posiblemente sobre el proveedor.

Todos escuchaban a Quihillalt: mejor primerear a Brasil con una central nucleoeléctrica, ganar en «soft power», dar un poco de envidia y no pagar los costos desaforados de una carrera nuclear de armas regional. Porque si corríamos una con Brasil, se sumaría a la misma Chile, a la zaga pero de algún modo.

Guglialmelli llegaba a plantear –y en los 60 eso era anatema entre generales- que con los brasileños había que dejarse de matoneos hidroeléctricos por ver quién la tenía más larga en el Paraná, y en cambio tejer algún gran proyecto industrial común. Y a todo ello, el menguado de Costa e Silva hablando de «artefactos que pueden explotar»… Qué modo de sacarle la espoleta a la situación, don Quihillalt.

Quihillalt no macaneaba respecto de nuestras capacidades autónomas. Como consecuencia de ellas, 47 años más tarde, en 2014, antes de la entrada en línea de Atucha II, nuestras dos centrales, envejecidas y todo, tenían factores de disponibilidad del 95,8% anual, casi 10 puntos arriba de las comparativamente más nuevas de los vecinos, y 17 puntos por encima de la media mundial.

Por si el dato interesa a alguien.

Medio siglo después de que da Costa e Silva hablara de cosas que pudieron explotar pero no lo hicieron, en los estados ricos del Sur de Brasil la medicina nuclear es posible gracias a algunos radioisótopos de diagnóstico y terapia fabricados por nuestro ya cachuzo RA-3, diseño y construcción 100% argentos.

La producción específicamente nacional de radioisótopos en Brasil tiene lugar principalmente en el reactor IEA-R1 de 5 MW térmicos, instalado en el IPEN, organismo autárquico administrado por la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) en el campus de la Universidad de Sao Paulo.

Pero el IPEN es básicamente un importador. Con un presupuesto de unos U$ 15 millones, cubre el 85 % de la demanda nacional de medicina nuclear, el 80% de la cual pasa a su vez por un único radioisótopo de diagnóstico, el molibdeno 99 metaestable.

El Mo 99 m es de vida tan corta que no resulta estoqueable. Hay que producirlo no muy lejos de sus sitios de uso, y si exporta, a tiro de un aeropuerto. El suministro tiene que coincidir con el uso, y al IEA-R1 le falta potencia para fabricarlo. La demanda de los vecinos es considerable, de modo que además del RA-3 de la CNEA en Ezeiza, con 10 MW térmicos, el IPEN gasta buena plata en importarlo, junto con otros radiofármacos desde Sudáfrica, Rusia Australia y Holanda. Y el consumo está básicamente en el Sur de Brasil. El Norte es más pobre y allí hay tanta medicina nuclear como fútbol en la revista Para Tí.

Sí la hay en Argentina, ya con 14 centros especializados en las provincias, y también en Perú, gracias al reactor RP-10, bastante similar al RA-10 argentino… como que fue construido por la CNEA e INVAP.

No es que Brasil no tenga planes de tener fabricación propia. Claro que los tuvo, máxime durante el pico del desabastecimiento mundial de Mo 99 m, que se volvió verdaderamente trágico a partir de 2009, y continúa siéndolo bastante, aunque la gente fina no se entere de ello.

Pero siempre con esa tendencia a comprar llave en mano y pagando por la tecnología, en lugar de sudar el guardapolvo en laboratorio, el IPEN trató más de una década de que se la transfiriera Francia. Con ese país, desde la primera presidencia de Lula, que data de 2003, había gran romance por compra de submarinos de Naval Group por parte de la Marinha Brasilera. Sin embargo, Madame la République es algo estrecha, y Brasil jamás logró nada que no fueran las habituales propuestas «llave en mano», es decir, si messieurs les brasiliens veulent un réacteur, lo entregamos terminado y con un moño, quoi!.

En 2010, ya con Dilma Rousseff como presidenta, Brasil terminó acordando que le diseñáramos una fotocopia del RA-10. No confundir nuestro actual RA-3, reactor de 1967, con este monstruo todavía a terminar, el RA-10. Pero debo explicar cómo el RA-3 contribuyó a la paz regional, y a mantener la rivalidad con los primos en el fútbol.

Aquí ya veo que voy a sucumbir -me pasa siempre- a una disgresión, pero es imprescindible. Prometo volver al tema: el general da Costa e Silva asustándonos con «artefactos que pueden explotar».

Y el pito catalán que le hicimos.

El RA-3 fue la primera gran obra nuclear de la CNEA, y una apuesta contra el embajador estadounidense que le hizo ganar U$ 350.000 al jefe del proyecto, el ingeniero Jorge Cosentino. Era MUCHA guita. La cifra era una parte de un crédito que los EEUU nos daban para que les compráramos una planta de 5 MW llave en mano a General Dynamics. Cosentino contestó: «Minga, lo hacemos nosotros». No usaba muchos circunloquios. El representante de General Dynamics, L. Saccio, retrucó que la Argentina no iba a poder sola con un reactor tan grande como el RA-3… y apostó esa plata. Corría 1961.

Cuando Cosentino inauguró el RA-3 en 1967, presente en la ceremonia atiborrada de milicos y curas, como era norma, Saccio se portó como un duque y pagó la apuesta. Cosentino depositó el cheque en la cuenta de la CNEA, y ésta no es la única anécdota por la que ha pasado a la historia nuclear criolla, en la que no sobra la cordura, con el sobrenombre de «El Loco».

El RA-3 inauguró la medicina nuclear argentina. Conforme se iba creando la demanda, porque los radioisótopos en la medicina pública resultaban una enorme novedad, se le fue ampliando la potencia de 5 MW iniciales a 7 y desde esa cifra a los actuales 10 MW.

Evidentemente el diseño original del Loco Cosentino era sensatamente previsor y aguantó mucha reingeniería. Pero nunca tanta como la que se le tuvo que hacer en 1978, cuando la Argentina se bancó un boicot de uranio enriquecido al 90% de EEUU, y hubo que rehacer de pe a pa todo el núcleo, la refrigeración y los espacios de irradiación para funcionar con enriquecido al 19,7%. Hoy el RA-3 es como un auto muy pisteado, al que le triplicamos misteriosamente la potencia pese a que el tanque de nafta hoy carga un 80,3% de agua.

Como sea, el RA-10 será el remplazo del RA-3, que ya está viejito y tiene demasiadas salidas de servicio por reparaciones. El fastuoso RA-10 será a su modo una versión potenciada y pisteada del OPAL de 20 MW, considerada por Australia, Canadá, Holanda y EEUU la mejor planta de irradiación del mundo, por disponibilidad y capacidades.

Con su habitual modestia, Argentina concuerda con esta caracterización: la barilochense INVAP, fundada por la CNEA, le vendió el OPAL a Australia en 2000 y lo terminó en 2006, en tiempo y forma, por U$ 300 millones. Y eso tras haber sacado del ruedo a la oferta estadounidense (además de la canadiense, la francesa, la rusa, la japonesa y la coreana). Conclusiones inevitables:

1) EEUU ya no pierde cheques contra nosotros, pierde obras nucleares,

2) El dólar evidentemente se ha devaluado, y sigue,

3) INVAP se puso de moda como proveedor de reactores,

4) Los brasileños se hartaron de melindres franceses. Como dice el Cantar de Gesta de don Rodrigo Díaz de Carreras, de Les Luthiers: «¡Nos descubrieron, por fin nos descubrieron!»

Australia y Argentina se autoabastecen en Mo 99m y exportan, mientras en Europa, Japón y el resto de las Américas y Asia, falta. Y en Brasil, para qué vamos a hablar… Desde 2006, según admite Canadá, eterno competidor y perdedor ante nosotros, el OPAL es el mejor reactor del mundo en esto de producir molibdeno 99 m. Trabaja y trabaja sin romperse. Y además, sirve para decenas de cosas más en ciencia, tecnología y educación.

En suma, que en 2010 los brasucas vinieron al pie y tras un anuncio conjunto de presidentas, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, el IPEN compró a INVAP y por U$ 70 millones la ingeniería básica del futuro RBM, o Reator Brasileiro Multiproposito, de 30 MW, el reemplazo del actual IEA-R1. La CNEN ya le asignó un terreno de 200 hectáreas en Iperó, São Paulo, y tiene resueltas las licencias regulatorias ambientales y de seguridad nuclear. La mesa está puesta: lo que falta es la comida.

Si el RBM no se construyó en los 13 años que pasaron es porque el lobby radiofarmacéutico brasuca quiere monopolio sobre la venta de la producción de un reactor en el que no ha puesto ni pondrá un mango. Para sangrar, tienen a la CNEN, que es el estado. La Rousseff no se fumaba estas cosas.

Pero por algo la tiraron, y después de ella llegaron a la presidencia señores como Michel Temer y Jair Bolsonaro, ambos proclives a este, en fin, «modelo de negocios». Es el que explica que siga la crisis del Mo 99m en el planeta entero. En Francia, Sudáfrica, Holanda y Bélgica, países que dominan el mercado mundial de radioisótopos, los reactores los construye y mantiene el estado. Las farmacológicas, en cambio, se ocupan del packaging, del márketing y de algún otro sustantivo anglosajón, hacen caja salvaje y no devuelven un cobre.

Ergo, cuando el reactor llega a la «edad kaput», que anda por los 50 pirulos de funcionamiento continuo, no hay plata en el estado para una unidad de reemplazo. Por eso sigue faltando Mo 99m. Y por ello conseguir un diagnóstico decente por imagen nuclear en Norteamérica y Europa es difícil, y los seguros médicos se hacen los giles y te despachan con tests de menor resolución, su ruta. Eso cuesta vidas. Allá, no aquí.

El RA-10 es otro monstruito de 30 MW, y probablemente tendrá resto no sólo para expandir la medicina nuclear a TODAS las provincias argentinas, sino para remediar la situación en Brasil, incluso en el Norte, mientras éste país se decide a ver cómo sigue el show con el RBM.

El RA-10, con sus 30 MW de potencia térmica y su sofisticación de diseño, nos podría dar el dominio del 20 al 30% del mercado mundial de radioisótopos médicos, particularmente el de molibdeno 99, que hoy vale aproximadamente U$ 6300 millones/año, y que desde hace 20 años no hace sino crecer.

Si estuviera en marcha, podríamos estar facturando arriba de U$ 1260 millones/año, para empezar. Y eso con un reactor que terminará costando U$ 400 millones con toda la furia a fecha de entrega. Y que debería durar al menos 50 años en operaciones. Es decir, se pagaría con los primeros 4 meses de facturación.

Debería haberse inaugurado en 2022. Pero el gobierno de Mauricio Macri en 2016 le demedió el presupuesto 2015 a la CNEA, y luego clavó a la casa con esa plata en pesos en el fugaz inframundo de la Subsecretaría de Energía Atómica, dirigida por (¡¡!!) un sociólogo mandado a su vez por un petrolero de la Shell. La obra se paró en 2019.

Con mejor presupuesto y una conducción más profesional y menos antinuclear en Energía, el Dr. Herman Blaumann de la CNEA, quien dirige la obra «ab initio» (2006), supone que en 2024 el RA-10 estará terminado y produciendo. Ojalá. Pero hay elecciones. Nunca se sabe.

Todo esto para volver sobre el tema de la bomba brasileña. En 1967, con el RA-3 recién inaugurado, hasta Osiris Villegas e incluso Juan Carlos Onganía, entendían que la superioridad tecnológica en asuntos nucleares pasa fundamentalmente por lo civil. Habían estado en la inauguración. Tenían la prueba delante de las narices.

Por eso ya en 1968 habían adoptado la postura de la CNEA: no responder a da Costa e Silva y concentrarse en construir, además del primer reactor de irradiación, la primera central nucleoeléctrica sudaca, y hacerla rápido y bien, y con mucha industria propia metida en la menesunda. Y que nos echen los perros o nos quiten lo bailado. Hacemos cosas útiles, cosas buenas, cosas propias. «Soft power». ¿Se entiende?

Esto explica por qué en general Argentina no tiene problemas en transferir su tecnología nuclear como argumento de venta: en realidad, con el vecindario viene siendo nuestro mejor argumento de paz. Y de paso a veces eso ayuda a decidirse al cliente difícil, ya que INVAP suele no tener un mango y no puede ofrecer financiación, Esto la obliga a ganar casi exclusivamente por calidad de oferta, raramente por precio.

¿Somos tan buenos que nos copian la tecnología? Seguro. No problem. Es de la mejor calidad, en serio, en reactores multipropósito. En esos que sirven tanto para fabricar radioisótopos como para experimentar con nuevos combustibles, y de paso y cañazo para formar nuevos expertos, somos Gardel. Si nos quieren copiar, que nos copien.

Pero mejor que nos compren. Como en la CNEA nunca paran de investigar en combustibles, materiales y termohidráulica, lo que nos pirateen hoy, en cinco años INVAP -que transforma en ventas toda esa I&D- lo habrá mejorado y ya será un poco viejo.

Éste no es un lujo que nos damos sino una necesidad: vendemos así no porque nos sobren los clientes o la plata, como a AREVA, la empresa nuclear francesa, o ROSATOM, la rusa, sino para que no nos sobren los recursos humanos nucleares. Que no queden al cuete, desesperados, ganando poco y viendo cero progresos en el país y en sus vidas.

Nuestro peor drama nuclear no ha sido perder ingenieros, físicos y químicos nucleares de la CNEA, que se han ido centenares. Lo peor ha sido cuando cierran su división nuclear las empresas proveedoras calificadas, o cuando quiebran las medianas. Por eso vendemos al mundo nuestro “know how” con manga ancha. Nuestro marketing no es un asunto ideológico ni tiene nada que ver con la filantropía. Más bien, con la supervivencia.

Comparado con el alto oficial promedio de su arma, o de las otras dos, Quihillalt fumaba bajo el agua. Lo dicho: ésa ha sido una característica no demasiado personal, sino de casi todos los altos oficiales de Marina y Ejército que pasaron la vida en la CNEA, y más aún, los que egresaron con algún título del Instituto Balseiro. Salían reformateados, «sabatizados». Es una lástima para el país que los milicos ya no vengan como antes. Es una lástima para sus armas.

Es conveniente recordar que el “soft power” de la CNEA hasta bien entrados los ’80 estuvo acompañado de una dependencia directa con el Poder Ejecutivo, no de un ministerio y menos aún de una secretaría. Hasta 1983, el presidente de la CNEA entraba al despacho del Presidente de la Nación con un simple telefonazo, y en el día. Si llamaba era, fija, por algo estratégico.

Lo que no podía predecir siempre el contralmirante Quihillalt era a quién se iba a encontrar en el resbaladizo sillón de Rivadavia: vio desfilar sobre el mismo a 18 presidentes, algunos francamente incompatibles con los otros. Pero todos esos se vieron beneficiados.

La relativa paz en la que hemos vivido en la región es en parte consecuencia de nuestro dominio casi monopólico de una de las tres tecnologías duales que modelaron a escoplazos la historia del siglo XX, y continúan. Las otras dos son la aeroespacial y las TICs, y desde los ’80 hay que añadir las biociencias. En esa última también brillamos.

El reciente embajador argentino en Hungría, Max Gregorio Cernadas, narró con buena pluma cómo en 1986 Alfonsín evitó una segunda carrera armamentista nuclear sudaca.

Sólo añado que antes de Alfonsín hubo otro tipo que evitó una primera carrera con Brasil que pudo ser mucho peor, cuando nuestro vecino nos convidó abiertamente a bombas.

Y ése fue Quihillalt, nada recordado.

El presidente brasileño general Artur da Costa e Silva, quien en 1967 nos convidó “a bombas”, y le contestamos amablemente: “Ud. primero”.

Uno de los objetivos de esta saga “incubada” por AgendAR es demostrar que nunca fuimos proliferadores nucleares. Ni siquiera en las épocas más idiotas y belicistas del ispa. La cultura institucional de la CNEA y su “weltbild” lo impidieron siempre. Mucho decir para una institución fundada por un general en 1950 y dirigida hasta 1983 por tres sucesivos contraalmirantes.

A más de un estudioso yanqui –por caso, John Redick, del Henry Stimson Center– lo nuestro le parece contraintuitivo, una rareza. ¿Por qué la Argentina no optó por seguir el camino de la India en 1974, si le sobraban quilates técnicos para imitarla? Es más, ¿por qué no imitó a Brasil? Bueno, al menos hay UN yanqui que nos cree buenos, aunque no entiende por qué.

Como causa suficiente “to go nuke all the way”, Argentina tenía en su vecino de puerta a un rival públicamente comprometido a ello desde 1967. Comprometido por boca, además, de su presidente, el general Artur da Costa e Silva. Aquel año, éste dijo ante el Consejo Nacional de Seguridad lo que debía desarrollar la agencia atómica brasuca, la entonces poderosa CNEN: “No las llamaremos bombas, las llamaremos artefactos que pueden explotar”.

El general se aseguró de que sus dichos se filtraran a la prensa.

Aquí, en cambio, el fúnebre general Juan Carlos Onganía, pese al susto ante el despliegue industrial e hidroeléctrico de los vecinos –tenemos la baja Cuenca del Plata, ellos la Alta- no estaba para pelotudeces. Estaba demasiado ocupado con cosas más reales. Debía aprobar la decisión de hacer Atucha I con la alemana KWU, en lugar de con la canadiense AECL.

Alguien le había dicho a “La Morsa” que a los primos les llevábamos suficiente ventaja tecnológica nuclear como para dormir sin frazada, y que valía más concentrarse en sumar capacidades pacíficas, en este caso la nucleoeléctrica. En términos geopolíticos (palabra tan de moda entre aquellos milicos), tener la primera central nuclear de la región generaba más prestigio y respeto que hablar al cuete de “artefactos que pueden explotar”.

Y de paso, evitaba chocar de frente con los EEUU, que no es poco.

Con da Costa e Silva tan entregado a su diarrea verbal, el contralmirante Oscar Quihillalt en 1967 tuvo que estudiar seriamente una vía rápida a la bomba “just in case”. Si el generalato brasileño probaba las palabras de da Costa e Silva con hechos, ¿qué remedio habría? De todos modos, don Oscar propuso -y no hubo votos en contra en la plana mayor de la CNEA- NO levantar aquel guante brasuca.

Tras aquel primer concordato, a Quihillalt le quedaba la tarea más bien dura de calmar la paranoia profesional del Ejército. Pero contaba con dos ases en su mano: diseño propio en reactores, que los vecinos no tenían, y la sorprendente participación de industriales nacionales que se iban anotando para la electromecánica de la central nucleoeléctrica Atucha I. No es lo mismo comprar «a paquete abierto» que «llave en mano», como Brasil adquirió su primera Westinghouse, a la que le faltó llegar terminada y envuelta en celofán.

Por lo demás, hubo bastante intervención de la CNEA sobre planos, especialmente en el diseño del circuito primario de refrigeración de Atucha 1, y la insistencia en que tuviera dos generadores de vapor (GV) y no uno, pese a la potencia tan reducida -320 MWe- de la máquina. Como los GV son los principales sumideros de calor del núcleo, tener un par aumenta la seguridad si se pincha uno.

Esta discusión suponía «per se» una inversión de roles: un puñado de argentinos discutiendo de igual a igual la ingeniería del país que la plana mayor del Ejército, comprador histórico de fierros Krupp, Mauser y hasta cascos de infantería germánicos, siempre consideró el “nec plus ultra” tecnológico mundial.

Era una diferencia de enfoque con Brasil, que aunque ya iba para país más industrial que la propia Argentina, todavía compraba todo fierro complejo llave en mano y “a paquete cerrado”. Podía pagar la transferencia de tecnología, y sólo si le interesaba la producción local.

“Cancha mata billetera”, decía la CNEA, más cultora de la investigación tecnológica propia. Y a esto se añadía nuestra elección del uranio natural como combustible, frente a la opción brasileña de enriquecido para Angra I. Ahí el mensaje era parecido: “Autonomía mata potencia”.

Onganía estaba obsesionado entonces porque los primos estaban haciendo demasiadas obras aguas arriba del Paraná y el Uruguay sin preguntarnos a los de aguas abajo. Y llovido sobre mojado, da Costa e Silva anunciaba bomba. Lo que le mostraba Quihillalt al Ejército Argentino, era que en know-how nuclear teníamos mejor manejo de la pelota. Mucho mejor.

Quihillalt no era un hippie pacifista, título que el generalato sí le prodigaba más bien a Jorge Sábato, que de hippie no tenía nada pero sí de pacifista. El mensaje del contralmirante era que si Brasil nos convidaba a bombas, los podiamos dejar pasar a ellos primero, y que de paso, se aguantaran ellos la reacción yanqui. Después, con el know-how nuestro, los alcanzábamos caminando. Y al State Department le diríamos entonces que la bomba argentina era inevitable, puesto que existía la brasileña.

En aquel momento a Quihillalt lo escuchaban generales con un considerable toque industrial nacionalista, como Juan Enrique Guglialmelli. Un tipo de ese calibre intelectual entendía el mensaje de la CNEA incluso por señas de truco: no había que venderle nada.

Pero abundaron siempre más los gorilas de denso pelaje, inmersos en la persecución de peronistas y comunistas y muy proclives a chirridos con nuestros vecinos de mapa, y generalmente por cuestiones de mapa. Pero incluso los duros-duros en ese bando no estaban totalmente exentos de materia gris: Osiris Villegas, por dar un caso, que como jefe del Consejo Nacional de Seguridad creado por Onganía, tuvo algún grado de decisión sobre la elección del combustible de nuestra primera central, y posiblemente sobre el proveedor.

Todos escuchaban a Quihillalt: mejor primerear a Brasil con una central nucleoeléctrica, ganar en «soft power», dar un poco de envidia y no pagar los costos desaforados de una carrera nuclear de armas regional. Porque si corríamos una con Brasil, se sumaría a la misma Chile, a la zaga pero de algún modo.

Guglialmelli llegaba a plantear –y en los 60 eso era anatema entre generales- que con los brasileños había que dejarse de matoneos hidroeléctricos por ver quién la tenía más larga en el Paraná, y en cambio tejer algún gran proyecto industrial común. Y a todo ello, el menguado de Costa e Silva hablando de «artefactos que pueden explotar»… Qué modo de sacarle la espoleta a la situación, don Quihillalt.

Quihillalt no macaneaba respecto de nuestras capacidades autónomas. Como consecuencia de ellas, 47 años más tarde, en 2014, antes de la entrada en línea de Atucha II, nuestras dos centrales, envejecidas y todo, tenían factores de disponibilidad del 95,8% anual, casi 10 puntos arriba de las comparativamente más nuevas de los vecinos, y 17 puntos por encima de la media mundial.

Por si el dato interesa a alguien.

Medio siglo después de que da Costa e Silva hablara de cosas que pudieron explotar pero no lo hicieron, en los estados ricos del Sur de Brasil la medicina nuclear es posible gracias a algunos radioisótopos de diagnóstico y terapia fabricados por nuestro ya cachuzo RA-3, diseño y construcción 100% argentos.

La producción específicamente nacional de radioisótopos en Brasil tiene lugar principalmente en el reactor IEA-R1 de 5 MW térmicos, instalado en el IPEN, organismo autárquico administrado por la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) en el campus de la Universidad de Sao Paulo.

Pero el IPEN es básicamente un importador. Con un presupuesto de unos U$ 15 millones, cubre el 85 % de la demanda nacional de medicina nuclear, el 80% de la cual pasa a su vez por un único radioisótopo de diagnóstico, el molibdeno 99 metaestable.

El Mo 99 m es de vida tan corta que no resulta estoqueable. Hay que producirlo no muy lejos de sus sitios de uso, y si exporta, a tiro de un aeropuerto. El suministro tiene que coincidir con el uso, y al IEA-R1 le falta potencia para fabricarlo. La demanda de los vecinos es considerable, de modo que además del RA-3 de la CNEA en Ezeiza, con 10 MW térmicos, el IPEN gasta buena plata en importarlo, junto con otros radiofármacos desde Sudáfrica, Rusia Australia y Holanda. Y el consumo está básicamente en el Sur de Brasil. El Norte es más pobre y allí hay tanta medicina nuclear como fútbol en la revista Para Tí.

Sí la hay en Argentina, ya con 14 centros especializados en las provincias, y también en Perú, gracias al reactor RP-10, bastante similar al RA-10 argentino… como que fue construido por la CNEA e INVAP.

No es que Brasil no tenga planes de tener fabricación propia. Claro que los tuvo, máxime durante el pico del desabastecimiento mundial de Mo 99 m, que se volvió verdaderamente trágico a partir de 2009, y continúa siéndolo bastante, aunque la gente fina no se entere de ello.

Pero siempre con esa tendencia a comprar llave en mano y pagando por la tecnología, en lugar de sudar el guardapolvo en laboratorio, el IPEN trató más de una década de que se la transfiriera Francia. Con ese país, desde la primera presidencia de Lula, que data de 2003, había gran romance por compra de submarinos de Naval Group por parte de la Marinha Brasilera. Sin embargo, Madame la République es algo estrecha, y Brasil jamás logró nada que no fueran las habituales propuestas «llave en mano», es decir, si messieurs les brasiliens veulent un réacteur, lo entregamos terminado y con un moño, quoi!.

En 2010, ya con Dilma Rousseff como presidenta, Brasil terminó acordando que le diseñáramos una fotocopia del RA-10. No confundir nuestro actual RA-3, reactor de 1967, con este monstruo todavía a terminar, el RA-10. Pero debo explicar cómo el RA-3 contribuyó a la paz regional, y a mantener la rivalidad con los primos en el fútbol.

Aquí ya veo que voy a sucumbir -me pasa siempre- a una disgresión, pero es imprescindible. Prometo volver al tema: el general da Costa e Silva asustándonos con «artefactos que pueden explotar».

Y el pito catalán que le hicimos.

El RA-3 fue la primera gran obra nuclear de la CNEA, y una apuesta contra el embajador estadounidense que le hizo ganar U$ 350.000 al jefe del proyecto, el ingeniero Jorge Cosentino. Era MUCHA guita. La cifra era una parte de un crédito que los EEUU nos daban para que les compráramos una planta de 5 MW llave en mano a General Dynamics. Cosentino contestó: «Minga, lo hacemos nosotros». No usaba muchos circunloquios. El representante de General Dynamics, L. Saccio, retrucó que la Argentina no iba a poder sola con un reactor tan grande como el RA-3… y apostó esa plata. Corría 1961.

Cuando Cosentino inauguró el RA-3 en 1967, presente en la ceremonia atiborrada de milicos y curas, como era norma, Saccio se portó como un duque y pagó la apuesta. Cosentino depositó el cheque en la cuenta de la CNEA, y ésta no es la única anécdota por la que ha pasado a la historia nuclear criolla, en la que no sobra la cordura, con el sobrenombre de «El Loco».

El RA-3 inauguró la medicina nuclear argentina. Conforme se iba creando la demanda, porque los radioisótopos en la medicina pública resultaban una enorme novedad, se le fue ampliando la potencia de 5 MW iniciales a 7 y desde esa cifra a los actuales 10 MW.

Evidentemente el diseño original del Loco Cosentino era sensatamente previsor y aguantó mucha reingeniería. Pero nunca tanta como la que se le tuvo que hacer en 1978, cuando la Argentina se bancó un boicot de uranio enriquecido al 90% de EEUU, y hubo que rehacer de pe a pa todo el núcleo, la refrigeración y los espacios de irradiación para funcionar con enriquecido al 19,7%. Hoy el RA-3 es como un auto muy pisteado, al que le triplicamos misteriosamente la potencia pese a que el tanque de nafta hoy carga un 80,3% de agua.

Como sea, el RA-10 será el remplazo del RA-3, que ya está viejito y tiene demasiadas salidas de servicio por reparaciones. El fastuoso RA-10 será a su modo una versión potenciada y pisteada del OPAL de 20 MW, considerada por Australia, Canadá, Holanda y EEUU la mejor planta de irradiación del mundo, por disponibilidad y capacidades.

Con su habitual modestia, Argentina concuerda con esta caracterización: la barilochense INVAP, fundada por la CNEA, le vendió el OPAL a Australia en 2000 y lo terminó en 2006, en tiempo y forma, por U$ 300 millones. Y eso tras haber sacado del ruedo a la oferta estadounidense (además de la canadiense, la francesa, la rusa, la japonesa y la coreana). Conclusiones inevitables:

1) EEUU ya no pierde cheques contra nosotros, pierde obras nucleares,

2) El dólar evidentemente se ha devaluado, y sigue,

3) INVAP se puso de moda como proveedor de reactores,

4) Los brasileños se hartaron de melindres franceses. Como dice el Cantar de Gesta de don Rodrigo Díaz de Carreras, de Les Luthiers: «¡Nos descubrieron, por fin nos descubrieron!»

Australia y Argentina se autoabastecen en Mo 99m y exportan, mientras en Europa, Japón y el resto de las Américas y Asia, falta. Y en Brasil, para qué vamos a hablar… Desde 2006, según admite Canadá, eterno competidor y perdedor ante nosotros, el OPAL es el mejor reactor del mundo en esto de producir molibdeno 99 m. Trabaja y trabaja sin romperse. Y además, sirve para decenas de cosas más en ciencia, tecnología y educación.

En suma, que en 2010 los brasucas vinieron al pie y tras un anuncio conjunto de presidentas, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, el IPEN compró a INVAP y por U$ 70 millones la ingeniería básica del futuro RBM, o Reator Brasileiro Multiproposito, de 30 MW, el reemplazo del actual IEA-R1. La CNEN ya le asignó un terreno de 200 hectáreas en Iperó, São Paulo, y tiene resueltas las licencias regulatorias ambientales y de seguridad nuclear. La mesa está puesta: lo que falta es la comida.

Si el RBM no se construyó en los 13 años que pasaron es porque el lobby radiofarmacéutico brasuca quiere monopolio sobre la venta de la producción de un reactor en el que no ha puesto ni pondrá un mango. Para sangrar, tienen a la CNEN, que es el estado. La Rousseff no se fumaba estas cosas.

Pero por algo la tiraron, y después de ella llegaron a la presidencia señores como Michel Temer y Jair Bolsonaro, ambos proclives a este, en fin, «modelo de negocios». Es el que explica que siga la crisis del Mo 99m en el planeta entero. En Francia, Sudáfrica, Holanda y Bélgica, países que dominan el mercado mundial de radioisótopos, los reactores los construye y mantiene el estado. Las farmacológicas, en cambio, se ocupan del packaging, del márketing y de algún otro sustantivo anglosajón, hacen caja salvaje y no devuelven un cobre.

Ergo, cuando el reactor llega a la «edad kaput», que anda por los 50 pirulos de funcionamiento continuo, no hay plata en el estado para una unidad de reemplazo. Por eso sigue faltando Mo 99m. Y por ello conseguir un diagnóstico decente por imagen nuclear en Norteamérica y Europa es difícil, y los seguros médicos se hacen los giles y te despachan con tests de menor resolución, su ruta. Eso cuesta vidas. Allá, no aquí.

El RA-10 es otro monstruito de 30 MW, y probablemente tendrá resto no sólo para expandir la medicina nuclear a TODAS las provincias argentinas, sino para remediar la situación en Brasil, incluso en el Norte, mientras éste país se decide a ver cómo sigue el show con el RBM.

El RA-10, con sus 30 MW de potencia térmica y su sofisticación de diseño, nos podría dar el dominio del 20 al 30% del mercado mundial de radioisótopos médicos, particularmente el de molibdeno 99, que hoy vale aproximadamente U$ 6300 millones/año, y que desde hace 20 años no hace sino crecer.

Si estuviera en marcha, podríamos estar facturando arriba de U$ 1260 millones/año, para empezar. Y eso con un reactor que terminará costando U$ 400 millones con toda la furia a fecha de entrega. Y que debería durar al menos 50 años en operaciones. Es decir, se pagaría con los primeros 4 meses de facturación.

Debería haberse inaugurado en 2022. Pero el gobierno de Mauricio Macri en 2016 le demedió el presupuesto 2015 a la CNEA, y luego clavó a la casa con esa plata en pesos en el fugaz inframundo de la Subsecretaría de Energía Atómica, dirigida por (¡¡!!) un sociólogo mandado a su vez por un petrolero de la Shell. La obra se paró en 2019.

Con mejor presupuesto y una conducción más profesional y menos antinuclear en Energía, el Dr. Herman Blaumann de la CNEA, quien dirige la obra «ab initio» (2006), supone que en 2024 el RA-10 estará terminado y produciendo. Ojalá. Pero hay elecciones. Nunca se sabe.

Todo esto para volver sobre el tema de la bomba brasileña. En 1967, con el RA-3 recién inaugurado, hasta Osiris Villegas e incluso Juan Carlos Onganía, entendían que la superioridad tecnológica en asuntos nucleares pasa fundamentalmente por lo civil. Habían estado en la inauguración. Tenían la prueba delante de las narices.

Por eso ya en 1968 habían adoptado la postura de la CNEA: no responder a da Costa e Silva y concentrarse en construir, además del primer reactor de irradiación, la primera central nucleoeléctrica sudaca, y hacerla rápido y bien, y con mucha industria propia metida en la menesunda. Y que nos echen los perros o nos quiten lo bailado. Hacemos cosas útiles, cosas buenas, cosas propias. «Soft power». ¿Se entiende?

Esto explica por qué en general Argentina no tiene problemas en transferir su tecnología nuclear como argumento de venta: en realidad, con el vecindario viene siendo nuestro mejor argumento de paz. Y de paso a veces eso ayuda a decidirse al cliente difícil, ya que INVAP suele no tener un mango y no puede ofrecer financiación, Esto la obliga a ganar casi exclusivamente por calidad de oferta, raramente por precio.

¿Somos tan buenos que nos copian la tecnología? Seguro. No problem. Es de la mejor calidad, en serio, en reactores multipropósito. En esos que sirven tanto para fabricar radioisótopos como para experimentar con nuevos combustibles, y de paso y cañazo para formar nuevos expertos, somos Gardel. Si nos quieren copiar, que nos copien.

Pero mejor que nos compren. Como en la CNEA nunca paran de investigar en combustibles, materiales y termohidráulica, lo que nos pirateen hoy, en cinco años INVAP -que transforma en ventas toda esa I&D- lo habrá mejorado y ya será un poco viejo.

Éste no es un lujo que nos damos sino una necesidad: vendemos así no porque nos sobren los clientes o la plata, como a AREVA, la empresa nuclear francesa, o ROSATOM, la rusa, sino para que no nos sobren los recursos humanos nucleares. Que no queden al cuete, desesperados, ganando poco y viendo cero progresos en el país y en sus vidas.

Nuestro peor drama nuclear no ha sido perder ingenieros, físicos y químicos nucleares de la CNEA, que se han ido centenares. Lo peor ha sido cuando cierran su división nuclear las empresas proveedoras calificadas, o cuando quiebran las medianas. Por eso vendemos al mundo nuestro “know how” con manga ancha. Nuestro marketing no es un asunto ideológico ni tiene nada que ver con la filantropía. Más bien, con la supervivencia.

Comparado con el alto oficial promedio de su arma, o de las otras dos, Quihillalt fumaba bajo el agua. Lo dicho: ésa ha sido una característica no demasiado personal, sino de casi todos los altos oficiales de Marina y Ejército que pasaron la vida en la CNEA, y más aún, los que egresaron con algún título del Instituto Balseiro. Salían reformateados, «sabatizados». Es una lástima para el país que los milicos ya no vengan como antes. Es una lástima para sus armas.

Es conveniente recordar que el “soft power” de la CNEA hasta bien entrados los ’80 estuvo acompañado de una dependencia directa con el Poder Ejecutivo, no de un ministerio y menos aún de una secretaría. Hasta 1983, el presidente de la CNEA entraba al despacho del Presidente de la Nación con un simple telefonazo, y en el día. Si llamaba era, fija, por algo estratégico.

Lo que no podía predecir siempre el contralmirante Quihillalt era a quién se iba a encontrar en el resbaladizo sillón de Rivadavia: vio desfilar sobre el mismo a 18 presidentes, algunos francamente incompatibles con los otros. Pero todos esos se vieron beneficiados.

La relativa paz en la que hemos vivido en la región es en parte consecuencia de nuestro dominio casi monopólico de una de las tres tecnologías duales que modelaron a escoplazos la historia del siglo XX, y continúan. Las otras dos son la aeroespacial y las TICs, y desde los ’80 hay que añadir las biociencias. En esa última también brillamos.

El reciente embajador argentino en Hungría, Max Gregorio Cernadas, narró con buena pluma cómo en 1986 Alfonsín evitó una segunda carrera armamentista nuclear sudaca.

Sólo añado que antes de Alfonsín hubo otro tipo que evitó una primera carrera con Brasil que pudo ser mucho peor, cuando nuestro vecino nos convidó abiertamente a bombas.

Y ése fue Quihillalt, nada recordado.

Cantidad de países con inflación superior al 20% anual

Inflación (en % anual)

Juan Manuel Telechea

La Argentina tiene una oportunidad enorme, un destino de prosperidad y los recursos que está demandando el mundo.

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 27, 2023

Una muestra es este yacimiento de litio en #Catamarca, 6 mil hectáreas que están generando empleo argentino y que van a permitir exportar 30 mil toneladas por año. pic.twitter.com/PLuOmJjHrY

Esta norma tendrá vigencia a partir del 10 de septiembre próximo.Los recaudos más relevantes que impone esta Comunicación pueden resumirse como sigue: Gobierno de la tecnología y seguridad de la información a ser establecido por las entidades deberá ser hecho a medida conforme sus operaciones, procesos y estructura. Pero deben asegurar supervisión adecuada de las actividades de tecnología de la información y gestión de los riesgos relacionados con la tecnología y seguridad de la información. Si bien establece obligaciones al directorio y a la alta gerencia, la norma omite considerar entre sus objetivos la protección de los datos personales.

Las medidas de ciberseguridad deben ser diseñadas a medida por los bancosTambién se ocupa de obsolescencia de la tecnología y los sistemas, gestión de la relación con terceras partes, desarrollo y utilización de algoritmos de inteligencia artificial o aprendizaje automático, adopción de tecnología nueva o emergente, software o aplicaciones utilizadas por usuarios que no fueron formalmente autorizados, aspectos de protección de datos personales en el uso de tecnologías asociadas a blockchain, escenarios de ciberincidentes relacionados con datos personales, etc. La comunicación incorpora el análisis de la inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) debiendo identificar y documentar el objetivo del uso, por sí o por terceros, de software que utilice algoritmos de IA o ML en sus proyectos o procesos, afirmó Allende. Exige establecer roles y responsabilidades para la definición del contexto en que operan los sistemas de IA, la identificación de los modelos, algoritmos y los conjuntos de datos utilizados, y la definición de métricas y umbrales precisos para evaluar la confiabilidad de las soluciones implementadas. El algoritmo de IA no debe discriminar entre usuarios o grupos de clientes Adicionalmente, se deberán implementar procesos que promuevan la confiabilidad en el uso de este tipo de algoritmos e incluyan al menos, aclaró Allende: Otro item son las medidas para evitar la existencia de sesgos o discriminación contra grupos o segmentos de clientes o usuarios de los productos y/o servicios financieros. La nueva norma define a un ciberincidente como aquel evento cibernético que:

Los piletones de retención temporaria de fluídos radioactivos de Hanford. El efluente se dejaba decaer unas horas y se tiraba luego al río Columbia, visible al fondo. El resultado: salmones que brillaban de noche.

Solo considerando el lado químico de la cuestión, la acidez se comía el concreto y el acero de las cañerías diseñadas apresuradamente y con materiales poco aptos. El lado radiológico era peor: en 1983, empezaron a desclasificarse documentos que indicaban contaminación con plutonio en los barros del Columbia más de 80 kilómetros aguas debajo de Hanford.

El general Leslie Groves y su manyaoreja, el teniente coronel Colin Mathias, recibieron quejas rarísimas de las reservas indígenas Yakima y Nez Percé situadas corriente debajo de Hanford: truchas y salmones que brillaban de noche. Groves y Mathias se plantearon si lo correcto era detener el complejo hasta investigar los efectos sobre la gente ribereña, unos malditos indios aislados y sin acceso a medios, o ganar la maldita guerra de una maldita vez. ¿Adivina qué decidieron? Exactamente.

Pero como no eran idiotas y en los EEUU la prensa no siempre es totalmente controlable, iniciaron también un programa de estudio de la radioactividad sobre la vida acuática. Para ello, contrataron a dos ictiólogos, Lauren Donaldson y Richard Foster, y les pusieron un laboratorio para estudios preliminares sobre alevinos de salmónido, y la consigna de no encontrar nada serio. Donaldson y Foster cumplieron a medias: descubrieron cosas asombrosas y desconocidas.

Primero, que incluso con el efluente de Hanford atemperado por el colosal factor de dilución de un río gigante como el Columbia, los peces entraban en colapso inmune, se llenaban de hongos y bacterias oportunistas. Literalmente, se pudrían vivos. El 99% no llegaba vivo a la madurez.

Lo otro que descubrieron hoy es un principio básico de la ecología: lo llamaron biomagnificación. Hoy es una de las bases matemáticas de esa disciplina. Dice que algunos contaminantes logran almacenarse en dosis crecientes a medida que se escalan las cadenas alimenticias.

Es decir que si hay X unidades de un determinado metal pesado en el agua, va a haber más en las algas, una concentración aún mayor en los organismos que las consumen, como el zooplancton, y números rampantes en los predadores del zooplancton, como los bagres. Y todavía habrá concentraciones mayores entre los predadores de bagres, como los salmónidos, y la peor es la que se ligarán los superpredadores de las cadenas tróficas. En el caso de Hanford, los osos pardos, los grizzly… y los indios Yakima y Nez Percé, pescadores de truchas y salmones.

Bueno, eso sucedía con los contaminantes químicos de Hanford, pero también con los radioactivos. Algunas truchas hacían crepitar a lo loco los contadores Geiger. Después de haber descubierto todo eso, Donaldson y Foster se callaron prudentemente la boca, acaso para no terminar contribuyendo a la contaminación del Columbia con sus propias personas y alguna ayuda de la Policía Militar de Groves. Los PM eran una presencia constante y pesadillesca en la vida diaria de todos los científicos del Proyecto Manhattan.

En Oak Ridge se enriquecía uranio traído desde el Congo Belga, África Occidental. Ese National Lab estaba situado sobre el río Clinch, un muy alto afluente del Tennessee en medio de los Apalaches. El atractivo para esa ubicación boscosa y escénica no sólo era la soledad, o el acceso al agua fluvial. Eran también las líneas de alta tensión de los muchos y bastante cercanos aprovechamientos hidroeléctricos del TVA, la Tennessee Valley Authority, autoridad federal de cuenca de la cuenca del Tennessee.

La TVA era un organismo con poderes extraordinarios y mandoneaba a su antojo a los estados del Tennessee, Kentucky, Mississipi, Alabama y Georgia, tan jarifos, sureños y orgullosos de su independencia que siempre lindaban con el secesionismo. La TVA les bajaba órdenes, les imponía diques y represas, y los estados ribereños se las tenían que bancar porque el organismo daba cantidad de puestos de trabajo, traía laburantes, fundaba pueblos y escuelas, reavivaba las economías, generaba electricidad a lo bestia y daba garantía contra las frecuentes inundaciones de la Alta Cuenca, la zona más boscosa, montañosa, deshabitada y semisalvaje del país, excepción hecha de Alaska.

La TVA había sido creada por Franklin D. Roosevelt en su lucha contra la Gran Depresión de 1929, ese tipo de cosas por las cuales los republicanos no lo llamaban estatista o populista, sino directamente comunista.

Regularizar el Tennessee es hacer lo propio con dos ríos aguas abajo del mismo: el Ohio y luego el mítico Mississipi. Con el TVA la del Mississipi se volvió la mayor cuenca hídrica navegable del planeta, y logró que casi todo puerto sobre ese río o sus grandes afluentes adquiriera capacidad de comercio de ultramar. En tiempos en que Mark Twain se hizo capitán de barco fluvial, allá por 1860, eso era casi imposible por las fluctuaciones de caudal y los arrecifes, que hundían rutinariamente su cantidad de barcos por años.

Volverse puertos de ultramar fue mucho decir para ciudades ubicadas cuadradamente en medio del continente norteamericano como Kansas City, Saint Louis, Paducah, Memphis, Little Rock, Tulsa, Birmingham, Atlanta, Jackson y Dallas. El «reformateo» del Missisipi le agregó nuevas costas intracontinente abiertas al mundo a un país industrial que ya tenía dos enormes costas, y bien llenas de puertos profundos, sobre el Atlántico y el Pacífico. No existe nada parecido en el resto del planeta.

Vuelvo al tema eléctrico. Aún en una red fluvial con tantos cerramientos hidroeléctricos como los de la TVA y con una población rural que todavía se iluminaba a querosene, al estilo de los Beverly Hillbillies, en la alta cuenca del Mississipi faltaba electricidad para el Programa Manhattan. La demanda de la planta de enriquecimiento de uranio K-25 era tan extravagante que se la tuvo que dotar de una central termoeléctrica propia, y de 283 MWe. La K-25 usaba el sistema, inventado por EEUU, de difusión gaseosa, muy poco eficiente en términos eléctricos, pero era el que había.

Es el mismo sistema que adoptó INVAP para construir Pilcaniyeu. Con una planta tan chica y la seguridad de que en algún momento la Argentina la sacaría del clóset, era un modo de calmarle el pánico a la OTAN: con un sistema de enriquecimiento tan pedorro, una planta tan minúscula y líneas eléctricas de tan pocos kilovoltios, tenía que resultar obvio que la intención no era militar.

En EEUU sí lo era y por eso se necesitaron 283 MWe térmicos para impulsar las miles de bombas de impulsión de un gas muy corrosivo, el hexafluoruro de uranio, a través de miles de membranas porosas que tendían a dejar pasar alguito más de uranio 235 que de uranio 238. Cada etapa de enriquecimiento generaba la materia prima de la siguiente. Y todo eso estaba bajo el techo del edificio mayor del planeta.

Pero dada la mediocridad del producto final al término de una cadena de miles de etapas separativas, a la monstruosa K-25 hubo que añadir el consumo eléctrico de la vecina unidad Y-12. Ésta era más un instrumento científico gigante que un verdadero fierro de producción. Efectivamente, funcionaba como un ciclotrón, un acelerador circular de iones, de uranio en este caso, rematado por un espectrómetro de masas.

En un espectrómetro de masas se somete el chorro de salida de un ciclotrón a un campo magnético. Esto divide el chorro en dos haces: el que llevaba isótopo de uranio más pesado, el 238, tendía a conservar más su dirección, por inercia newtoniana. En cambio, el haz con uranio 235, más liviano, es deflectado en un ángulo mayor, y pega en otro lado.

Repítase N veces en N etapas consecutivas. El sistema era lentísimo para acumular masa del producto deseado, pero al final lograba una pureza de uranio 235 imposible para la planta K-25 de difusión gaseosa.

Todos los procesos de enriquecimiento de un elemento o compuesto natural son así, tienen una cantidad de etapas proporcional a la pureza final, y aún los sistemas más eficientes gastan energía a lo pavote.

Tras haber consumido la mayor parte del tiempo, del personal y del dinero del Proyecto Manhattan, se llegó al 6 de Agosto con el uranio enriquecido para una sola bomba, y ésta resultó la peor de todas las armas atómicas. También sigue siendo la más famosa, pero sólo porque fue la primera: la de Hiroshima. ¿Quién se acuerda del nombre del segundo hombre en pisar la Luna?

Lo cierto es que no había sobrado U-235 para hacer siquiera un test con «Little Boy». Se hizo sobre la desdichada ciudad que inauguró oficialmente, para su mal, la era nuclear y su percepción pública. Funcionó bien, era de diseño muy sencillo y en general no había muchas dudas de que explotaría. Pero el uranio 235 enriquecido al 80% para una segunda Little Boy sólo estaría listo para Diciembre de 1945. Para hacer rendir a los japoneses con al menos un par de bombas más y hacerles creer que había más listas para ellos, hacía falta plutonio, no uranio.

Las plantas de enriquecimiento de uranio no tienen el potencial contaminante de las de reprocesamiento de plutonio. Oak Ridge, allá en los boscosos Apalaches, dejó una herencia más química que radioactiva en el paisaje: en 1983 se desclasificó que había vertido al río Clinch de más de 1 millón de toneladas de mercurio, y en 1988 se descubrió en los barros de White Oak Creek, kilómetros aguas debajo de Oak Ridge, una cantidad de PCBs (policloruros de bifenilo) muy cancerígenos.

Pero no eran nada nuclear: probablemente habían chorreado de los muchos transformadores eléctricos de la enorme planta, más o menos como en el AMBA sigue pasando con los «trafos» de bajada de tensión media a domiciliaria de Edesur y Edenor. Los aceites clorados son llamados «forever chemicals»: no desaparecen del medio ambiente. Por liposolubles, se almacenan en las grasas y se concentran en los seres vivos, y a mayor altura en la cadena alimenticia, mayor la concentración. La causa es ese fenómeno fundante de la ecología, la biomagnificación descubierta por Donaldson y Foster con los salmones llenos de productos de fisión del río Columbia, esos peces que brillaban de noche.

Oak Ridge cerró en 1964 y está llena de contaminantes químicos a gestionar.

La situación de Hanford es incomparablemente peor. Pero sobre ella hablé en el capítulo anterior a éste.

En New Mexico, esa vasta villamiseria de tablones y chapa acanalada donde debatieron 700 grandes físicos y se diseñaban y armaban las bombas, hubo una cantidad inevitable de muertes, bastante propias de la industria de la construcción, para peor dirigida por militares. En ese contexto ni se te ocurra hablar de sindicatos.

Hablo de al menos 24 muertos, casi todos mecánicos, operadores de equipos pesados, carpinteros de obra y trabajadores no calificados. Entre ellos se observa una desproporción de apellidos hispánicos (Ruybal, Montoya, Salazar, Baca, Lovato, Aguilar, etc,). No es casualidad: los accidentes de construcción sucedieron casi todos en New Mexico, uno de los estados que el Tío Sam le robó a México en el siglo XIX, y que en 1943 seguía tan hispánico, precario, subdesarrollado en lo económico, técnico, urbano y educativo, que tenía más ganado que habitantes humanos.

Si ampliamos el panorama al resto del Proyecto Manhattan, diseminado en 9 instalaciones gigantescas ubicadas en 5 estados muy distantes entre sí, hay un total de 3789 accidentados con secuelas discapacitantes, pero ningún muerto más que dos físicos demasiado audaces y un soldado por accidentes nucleares y exposición a radiaciones. No es simplemente raro, va de frente contra las estadísticas industriales de ayer y de hoy. Me lo imagino pensando que esto es puro “bullshit”.

En 1986 el ing. Abel González, la referencia mundial del OIEA en radioprotección, me dijo que en los reactores plutonígenos, fueran yanquis o soviéticos, “el personal se irradiaba hasta las pelotas”. Me puedo imaginar sin esfuerzo que el reprocesamiento posterior de la torta de plutonio acumulada por yanquis y soviéticos durante la Guerra Fría debe haber sido un asunto muy desprolijo. ¿Control civil del asunto? Olvídate, cariño.

No sobran los historiadores críticos del Manhatan, ni testigos vivientes de sus presuntos fallos en radioprotección. El proyecto involucró el manejo de todo tipo de explosivos convencionales, además del uso de cantidades descomunales de energía eléctrica y de sustancias corrosivas, o infernalmente tóxicas, o al menos de toxicidad hasta entonces desconocida. Esas cosas suelen matar laburantes.

Un ejemplo: hubo casos fatales por inhalación de polvo de berilio, como consecuencia del maquinado de piezas de este metal que se usa como “espejo” o “fuente” de neutrones. Fue un “first timer” histórico. Nadie había aspirado polvo de berilio en toda la historia y probablemente tampoco en la prehistoria humana. El berilio no figuraba en los manuales de toxicología. Y sin embargo, ése, el primer accidente fatal por aspiración de berilio, aunque sucedido en un laboratorio de armas atómicas, sigue sin ser en absoluto un accidente radioactivo o radiológico.

El 2 de septiembre de 1944, en un ínfimo laboratorio de enriquecimiento de uranio en los astilleros de US Navy en Filadelfia, tres ingenieros químicos trataban de destapar con un soplete un caño obturado por el que circulaba hexafluoruro de uranio, material entonces novísimo para cualquier profesional.

El hexafluoruro es jodido de manejar porque pasa de estado gaseoso a sólido casi sin preaviso y tapa cañerías. Y destaparlas ya es asunto de riesgo. Pero además estaba en proximidades de otro por el que circulaba vapor seco caliente. Este último caño de vapor estalló vaya a saber por qué, reventó el de hexafluoruro, y los tres expertos quedaron de pronto bañados en una nube de ácido fluorhídrico formado por la combinación instantánea del vapor de agua con los 6 átomos de flúor liberados bruscamente de cada molécula de hexafluoruro. Otro «first timer» histórico.

El fluorhídrico es el ácido más potente de la química inorgánica: disuelve el vidrio, y lo hace muy rápido. Los ingenieros no se disolvieron pero murieron en minutos, de quemaduras químicas. ¿Accidente nuclear? Estrictamente hablando, no. ¿Químico? Sí, y con probable afectación –por inhalación siquiera breve de vapor de ácido fluorhídrico- de toda la tripulación del acorazado USS Winsconsin, anclado en las cercanías.

Si eso tuvo impacto epidemiológico, no se sabe: la US Navy, la Marina, no dijo ni «mu». El ya general Groves, mandón supremo del Proyecto Manhattan, era un experto en barrer su mugre bajo la alfombra y a fecha de hoy no hubo destapes al respecto. El mayor (y único) usuario de hexafluoruro de uranio en 1944 era la planta industrial K-25 de Oak Ridge, entonces también el mayor edificio del planeta, y en su larga vida operativa jamás hubo derrames de hexafluoruro de uranio. Si es verdad, mejor.

Tampoco hay reportes de rampas críticas entre caños o tanques contiguos en la planta de “repro” de Hanford. Ningún fogonazo azul. El medio ambiente y los fogonazos azules no interesaban un comino en los ’40, pero sí mantener el inmenso secreto de un Programa con medio millón de empleados directos e indirectos, y ganar rápido la guerra.

Me inclino a creer que algo de verdad hay en la falta de muertos por irradiación en el Programa Manhattan, salvo los casos que ya reporté de los físicos Daghlian, Slotin y el pobre soldado de guardia Hemmerlich. Habría sido imposible mantener un buen nivel de supresión de chismes en plantas con abundancia de accidentes radioactivos.

Tras la rendición de Berlín pero un poco antes de los ataques nucleares contra Japón, la inteligencia aliada juntó a la craneoteca nuclear alemana. Allí se amucharon nada menos que Werner Heisenberg, Carl von Weiszäcker, Otto Hahn, Kurt Diebner, Walter Gerlach, Paul Harteck, Max von Laue y Karl Wirtz. Estaban viviendo a lo grande en la mansión campestre británica de Farm Hall, donde había micrófonos hasta en los baños, y donde se los dejó ostensiblemente a solas.

Lógico, los tipos se sabían espiados, pero estuvieron meses viviendo allí, y nada puede hacer que un físico rodeado de físicos no termine discutiendo sobre física, y nadie puede hacerse el idiota tanto tiempo. La transcripción en inglés de las grabaciones revela que aquellos prisioneros de lujo no tenían la más mínima idea del Proyecto Manhattan: pasaron la guerra creyéndose la super-élite de la física atómica, sin poder avanzar gran cosa en la fabricación de plutonio por falta de agua pesada primero, y porque el que lograban sintetizar en su reactor experimental de Haigerloch estaba sobreirradiado y tenía demasiado isótopo 240.

Cuando Heisenberg y compañía, los encargados de hacer la bomba atómica para Hitler, recibieron la noticia de que los EEUU había pulverizado Hiroshima, se quedaron atónitos. Pese a que Heisenberg tenía algún informante en Suiza que retransmitía información originada en Inglaterra, don Werner no tenía maldita la idea de lo que habían avanzado los EEUU por su cuenta.

Sin quitarle méritos a Edgar Hoover y su gran telaraña, el FBI, donde quedaron pegados bastantes espías y saboteadores nazis en la industria de guerra yanqui, la vanguardia de la física nuclear alemana no se enteró siquiera de la existencia del proyecto Manhattan, pese a sus muchas instalaciones de tamaño monstruoso. Y esto fue en parte posible porque éstas estuvieron razonablemente libre de accidentes específicamente radiológicos. Como mostró la experiencia de posguerra (ver casos de Slotin, Daghlian y Hemmerlich) los resultados de una gran exposición instantánea a rayos gamma y neutrones a veces pueden ser inocultables.

La reacción de Otto Hahn cuando se entera de lo de Hiroshima es gritarle a sus colegas: “Si los americanos tienen la bomba de uranio, es porque Uds. son todos una manga de segundones”. Para un idioma como el alemán, donde los insultos se dirigen a la inteligencia o a la autoridad social (o más bien a su falta) y rara vez tienen una raíz escatológica o sexual, lo de «segundón» sonó fuerte. Y Hahn tenía razón: los mejores físicos nucleares de Europa, incluidos los alemanes, se habían fugado en la preguerra a EEUU, en general por ser judíos ellos mismos o por tener esposas judías. Qué manera de tirotearse los pies, los superhombres arios antisemitas.

Comparado con la accidentología habitual de la toda la industria estadounidense del momento, considerando todas sus múltiples ramas, el Proyecto Manhattan está un 62% abajo. Y habida cuenta de las cantidades de materiales radioactivos que se manejaron en cantidades industriales que sólo se habían testeado a escala de laboratorio, la accidentología por “excursiones críticas” en las plantas de “repro” en distintas partes del mundo parece cercana a cero.

Fuera de los Yakima y Nez Percé, de los que significativamente no se sabe nada, no parece haber muerto gente por accidentes o por irradiación lenta causada por especies radioquímicas. Lo que sí sucedió, fundamentalmente en New Mexico, es gente muerta cuando A le pegó un tiro a B, o el hijo de C se ahogó en una pileta, o porque al carpintero X el operario D le pasó con una topadora por encima. Las tragedias de casi todo obraje gigante con contratistas sin entrenamiento ni una cultura de seguridad laboral.

Y sin embargo también hubo –y queda para que la gestionen varias generaciones de estadounidenses- una cantidad espantosa de líquidos simultáneamente corrosivos y radioactivos mal gestionados en Hanford. Duermen desde hace décadas en recipientes deteriorados. Estos pierden y han contaminado de modo probablemente irreversible suelos y acuíferos.

La seguridad laboral puede haber sido una prioridad del Manhattan. Aparentemente lo fue, probablemente por imposición de las agencias de contraespionaje, que no querían juicios ni periodistas, y la cautela casi inevitable en un proyecto dirigido por científicos de mediana edad, que sabían que estaban lidiando con sustancias y procedimientos peligrosos, pero a ciegas y sin el beneficio de guía alguna de manejo o de límites de exposición. Toda la biblioteca de la radioprotección todavía no había sido escrita.

Lo claro, lo sorprendente, es constatar que hasta los años ’70 la idea misma de impacto ambiental prácticamente no existía en ninguna industria, y menos que menos en el ámbito militar. El único reprocesamiento de escala en los EEUU, conviene recordar, ha sido, es y sigue siendo asunto del Pentágono: en su apogeo de guerra tenía por objetivo llegar a muchos megatones termomecánicos para matar alemanes y/o japoneses, no por llegar a muchos megavatios eléctricos para iluminar a sus compatriotas.

Luego la prioridad pasó a matar soviéticos, lo que requirió de plantas inmensamente mayores y en general libres de intromisión civil. Otro tanto se puede decir de las instalaciones homólogas de la extinta URSS.

Pero la historia del reprocesamiento civil es bien distinta en todo el mundo. No estábamos condenados a hacer las idioteces de los yanquis. En buena parte, porque ya las habían hecho ellos.

Los piletones de retención temporaria de fluídos radioactivos de Hanford. El efluente se dejaba decaer unas horas y se tiraba luego al río Columbia, visible al fondo. El resultado: salmones que brillaban de noche.

Solo considerando el lado químico de la cuestión, la acidez se comía el concreto y el acero de las cañerías diseñadas apresuradamente y con materiales poco aptos. El lado radiológico era peor: en 1983, empezaron a desclasificarse documentos que indicaban contaminación con plutonio en los barros del Columbia más de 80 kilómetros aguas debajo de Hanford.

El general Leslie Groves y su manyaoreja, el teniente coronel Colin Mathias, recibieron quejas rarísimas de las reservas indígenas Yakima y Nez Percé situadas corriente debajo de Hanford: truchas y salmones que brillaban de noche. Groves y Mathias se plantearon si lo correcto era detener el complejo hasta investigar los efectos sobre la gente ribereña, unos malditos indios aislados y sin acceso a medios, o ganar la maldita guerra de una maldita vez. ¿Adivina qué decidieron? Exactamente.

Pero como no eran idiotas y en los EEUU la prensa no siempre es totalmente controlable, iniciaron también un programa de estudio de la radioactividad sobre la vida acuática. Para ello, contrataron a dos ictiólogos, Lauren Donaldson y Richard Foster, y les pusieron un laboratorio para estudios preliminares sobre alevinos de salmónido, y la consigna de no encontrar nada serio. Donaldson y Foster cumplieron a medias: descubrieron cosas asombrosas y desconocidas.

Primero, que incluso con el efluente de Hanford atemperado por el colosal factor de dilución de un río gigante como el Columbia, los peces entraban en colapso inmune, se llenaban de hongos y bacterias oportunistas. Literalmente, se pudrían vivos. El 99% no llegaba vivo a la madurez.

Lo otro que descubrieron hoy es un principio básico de la ecología: lo llamaron biomagnificación. Hoy es una de las bases matemáticas de esa disciplina. Dice que algunos contaminantes logran almacenarse en dosis crecientes a medida que se escalan las cadenas alimenticias.

Es decir que si hay X unidades de un determinado metal pesado en el agua, va a haber más en las algas, una concentración aún mayor en los organismos que las consumen, como el zooplancton, y números rampantes en los predadores del zooplancton, como los bagres. Y todavía habrá concentraciones mayores entre los predadores de bagres, como los salmónidos, y la peor es la que se ligarán los superpredadores de las cadenas tróficas. En el caso de Hanford, los osos pardos, los grizzly… y los indios Yakima y Nez Percé, pescadores de truchas y salmones.

Bueno, eso sucedía con los contaminantes químicos de Hanford, pero también con los radioactivos. Algunas truchas hacían crepitar a lo loco los contadores Geiger. Después de haber descubierto todo eso, Donaldson y Foster se callaron prudentemente la boca, acaso para no terminar contribuyendo a la contaminación del Columbia con sus propias personas y alguna ayuda de la Policía Militar de Groves. Los PM eran una presencia constante y pesadillesca en la vida diaria de todos los científicos del Proyecto Manhattan.

En Oak Ridge se enriquecía uranio traído desde el Congo Belga, África Occidental. Ese National Lab estaba situado sobre el río Clinch, un muy alto afluente del Tennessee en medio de los Apalaches. El atractivo para esa ubicación boscosa y escénica no sólo era la soledad, o el acceso al agua fluvial. Eran también las líneas de alta tensión de los muchos y bastante cercanos aprovechamientos hidroeléctricos del TVA, la Tennessee Valley Authority, autoridad federal de cuenca de la cuenca del Tennessee.

La TVA era un organismo con poderes extraordinarios y mandoneaba a su antojo a los estados del Tennessee, Kentucky, Mississipi, Alabama y Georgia, tan jarifos, sureños y orgullosos de su independencia que siempre lindaban con el secesionismo. La TVA les bajaba órdenes, les imponía diques y represas, y los estados ribereños se las tenían que bancar porque el organismo daba cantidad de puestos de trabajo, traía laburantes, fundaba pueblos y escuelas, reavivaba las economías, generaba electricidad a lo bestia y daba garantía contra las frecuentes inundaciones de la Alta Cuenca, la zona más boscosa, montañosa, deshabitada y semisalvaje del país, excepción hecha de Alaska.

La TVA había sido creada por Franklin D. Roosevelt en su lucha contra la Gran Depresión de 1929, ese tipo de cosas por las cuales los republicanos no lo llamaban estatista o populista, sino directamente comunista.

Regularizar el Tennessee es hacer lo propio con dos ríos aguas abajo del mismo: el Ohio y luego el mítico Mississipi. Con el TVA la del Mississipi se volvió la mayor cuenca hídrica navegable del planeta, y logró que casi todo puerto sobre ese río o sus grandes afluentes adquiriera capacidad de comercio de ultramar. En tiempos en que Mark Twain se hizo capitán de barco fluvial, allá por 1860, eso era casi imposible por las fluctuaciones de caudal y los arrecifes, que hundían rutinariamente su cantidad de barcos por años.

Volverse puertos de ultramar fue mucho decir para ciudades ubicadas cuadradamente en medio del continente norteamericano como Kansas City, Saint Louis, Paducah, Memphis, Little Rock, Tulsa, Birmingham, Atlanta, Jackson y Dallas. El «reformateo» del Missisipi le agregó nuevas costas intracontinente abiertas al mundo a un país industrial que ya tenía dos enormes costas, y bien llenas de puertos profundos, sobre el Atlántico y el Pacífico. No existe nada parecido en el resto del planeta.

Vuelvo al tema eléctrico. Aún en una red fluvial con tantos cerramientos hidroeléctricos como los de la TVA y con una población rural que todavía se iluminaba a querosene, al estilo de los Beverly Hillbillies, en la alta cuenca del Mississipi faltaba electricidad para el Programa Manhattan. La demanda de la planta de enriquecimiento de uranio K-25 era tan extravagante que se la tuvo que dotar de una central termoeléctrica propia, y de 283 MWe. La K-25 usaba el sistema, inventado por EEUU, de difusión gaseosa, muy poco eficiente en términos eléctricos, pero era el que había.

Es el mismo sistema que adoptó INVAP para construir Pilcaniyeu. Con una planta tan chica y la seguridad de que en algún momento la Argentina la sacaría del clóset, era un modo de calmarle el pánico a la OTAN: con un sistema de enriquecimiento tan pedorro, una planta tan minúscula y líneas eléctricas de tan pocos kilovoltios, tenía que resultar obvio que la intención no era militar.

En EEUU sí lo era y por eso se necesitaron 283 MWe térmicos para impulsar las miles de bombas de impulsión de un gas muy corrosivo, el hexafluoruro de uranio, a través de miles de membranas porosas que tendían a dejar pasar alguito más de uranio 235 que de uranio 238. Cada etapa de enriquecimiento generaba la materia prima de la siguiente. Y todo eso estaba bajo el techo del edificio mayor del planeta.

Pero dada la mediocridad del producto final al término de una cadena de miles de etapas separativas, a la monstruosa K-25 hubo que añadir el consumo eléctrico de la vecina unidad Y-12. Ésta era más un instrumento científico gigante que un verdadero fierro de producción. Efectivamente, funcionaba como un ciclotrón, un acelerador circular de iones, de uranio en este caso, rematado por un espectrómetro de masas.

En un espectrómetro de masas se somete el chorro de salida de un ciclotrón a un campo magnético. Esto divide el chorro en dos haces: el que llevaba isótopo de uranio más pesado, el 238, tendía a conservar más su dirección, por inercia newtoniana. En cambio, el haz con uranio 235, más liviano, es deflectado en un ángulo mayor, y pega en otro lado.

Repítase N veces en N etapas consecutivas. El sistema era lentísimo para acumular masa del producto deseado, pero al final lograba una pureza de uranio 235 imposible para la planta K-25 de difusión gaseosa.

Todos los procesos de enriquecimiento de un elemento o compuesto natural son así, tienen una cantidad de etapas proporcional a la pureza final, y aún los sistemas más eficientes gastan energía a lo pavote.

Tras haber consumido la mayor parte del tiempo, del personal y del dinero del Proyecto Manhattan, se llegó al 6 de Agosto con el uranio enriquecido para una sola bomba, y ésta resultó la peor de todas las armas atómicas. También sigue siendo la más famosa, pero sólo porque fue la primera: la de Hiroshima. ¿Quién se acuerda del nombre del segundo hombre en pisar la Luna?

Lo cierto es que no había sobrado U-235 para hacer siquiera un test con «Little Boy». Se hizo sobre la desdichada ciudad que inauguró oficialmente, para su mal, la era nuclear y su percepción pública. Funcionó bien, era de diseño muy sencillo y en general no había muchas dudas de que explotaría. Pero el uranio 235 enriquecido al 80% para una segunda Little Boy sólo estaría listo para Diciembre de 1945. Para hacer rendir a los japoneses con al menos un par de bombas más y hacerles creer que había más listas para ellos, hacía falta plutonio, no uranio.

Las plantas de enriquecimiento de uranio no tienen el potencial contaminante de las de reprocesamiento de plutonio. Oak Ridge, allá en los boscosos Apalaches, dejó una herencia más química que radioactiva en el paisaje: en 1983 se desclasificó que había vertido al río Clinch de más de 1 millón de toneladas de mercurio, y en 1988 se descubrió en los barros de White Oak Creek, kilómetros aguas debajo de Oak Ridge, una cantidad de PCBs (policloruros de bifenilo) muy cancerígenos.

Pero no eran nada nuclear: probablemente habían chorreado de los muchos transformadores eléctricos de la enorme planta, más o menos como en el AMBA sigue pasando con los «trafos» de bajada de tensión media a domiciliaria de Edesur y Edenor. Los aceites clorados son llamados «forever chemicals»: no desaparecen del medio ambiente. Por liposolubles, se almacenan en las grasas y se concentran en los seres vivos, y a mayor altura en la cadena alimenticia, mayor la concentración. La causa es ese fenómeno fundante de la ecología, la biomagnificación descubierta por Donaldson y Foster con los salmones llenos de productos de fisión del río Columbia, esos peces que brillaban de noche.

Oak Ridge cerró en 1964 y está llena de contaminantes químicos a gestionar.

La situación de Hanford es incomparablemente peor. Pero sobre ella hablé en el capítulo anterior a éste.