Ante las expectativas que genera la fabricación en la Argentina de baterías de litio para vehículos eléctricos, Vanina Lombardi, de la agencia de la UNSAM, interroga a Arnaldo Visintin, investigador del CONICET en la Universidad Nacional de La Plata y asesor de Y-TEC, que responde: “En el futuro, el litio que usamos tiene que ser argentino”.

La minería de litio es postulada como una oportunidad para la transición energética y para el desarrollo del país, ya que la Argentina es parte del denominado triángulo del litio junto con Chile y Bolivia, territorio donde se alojan las principales reservas de este mineral en salmuera en el mundo.

.

Junto a ello, la apuesta es generar capacidades tecnológicas y agregarle valor al carbonato de litio que se extrae de los salares, a través de la producción nacional de baterías para vehículos eléctricos. Con este objetivo, en junio de 2021 se puso en marcha YPF Litio, una planta piloto de fabricación de baterías de ion-litio creada por Y-TEC, que en agosto de este 2022 finalizó la obra civil de sus instalaciones y se espera que sea inaugurada durante los primeros meses de 2023.

.

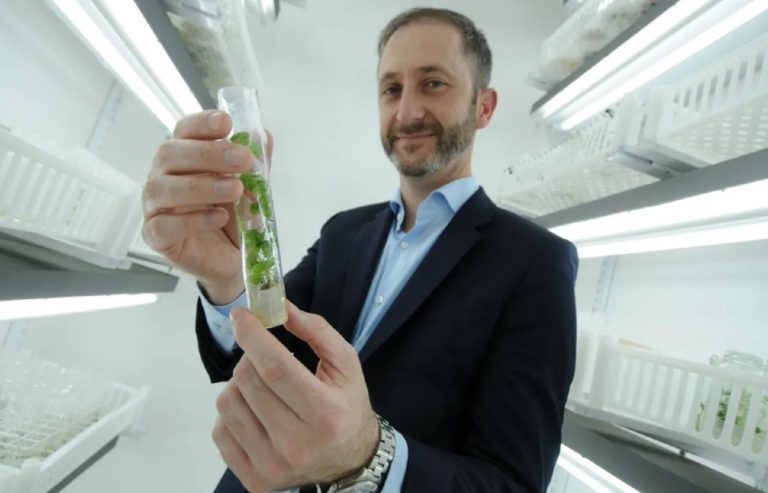

El doctor en química Arnaldo (Aldo) Visintin, investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Físico-químicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) y profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (FI-UNLP), es asesor de este proyecto, al que considera como “un símbolo”, desde el cual se prevé elaborar una batería de 300 kilovatios/hora por mes, capaz de alimentar a un colectivo eléctrico.

.

.

Visintin cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el tema. Ha estado involucrado en un proyecto de instalación de una fábrica de baterías en Jujuy, junto con un inversor privado italiano, cuando se desempeñaba como director del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía en Jujuy (CIDMEJu). Además, fue parte de la formación de la primera planta piloto de baterías de litio de Y-TEC, que hoy funciona en Berisso, Buenos Aires, orientada a la formación de profesionales y al estudio de nuevos compuestos.

.

¿Por qué es importante desarrollar baterías en el país?

La ventaja es comenzar a hacer tecnología y formar ingenieros expertos. En toda América Latina, no debe haber ni cinco ingenieros electroquímicos que sean expertos en baterías, y si los hay, están en la Argentina. Mientras tanto, Europa se está posicionando como segunda potencia mundial en hacer baterías de ion-litio, porque los gobiernos de esa región decidieron que el 2030 no habrá más autos a combustión. Para abastecer a esa demanda, van a hacer grandes fábricas en todos los países de Europa, y lo interesante es que no van a llevar ni un solo tornillo de Asia, van a hacer hasta las piezas de las máquinas para producir baterías dentro de la misma Comunidad Europea. Entonces, cuando me hablaban de si se puede hacer esta tecnología en la Argentina, yo explicaba cómo hacerla, pero cuando me preguntaban si las baterías hechas en el país van a poder competir con las chinas, bajaba la cabeza y decía: creo que no. Ahora, la pregunta que me hago es cómo los europeos podrán hacerlo. Es decir, que no es tan lineal, que hay factores políticos y económicos que juegan para que una tecnología pueda funcionar en un país.

.

En este caso, ¿cuáles serían esos factores?

No lo sé, estimo que eso lo puede hacer Europa porque es un mercado muy fuerte.

.

En cuanto la planta piloto que están instalando entre la UNLP e Y-TEC, entiendo que el objetivo es formar profesionales y lograr un producto que a futuro pueda ser vendido en el país e incluso en la región, pero por ahora la capacidad productiva es limitada.

Claro. Con esta planta no nos vamos a hacer ricos, y no sé si nos vamos a hacer ricos con 100 plantas como esta. El tema es que el país sea capaz de desarrollar estas tecnologías y que en algún momento pueda llegar a competir con Asia, Europa y Estados Unidos. El último el Premio Nobel de Química dijo que Estados Unidos instalará 100 plantas en Nueva York similares a la nuestra, para preparar ingenieros para la industria que se viene.

.

¿Están pensando solo en baterías para vehículos eléctricos o también para otros usos?

Estamos pensando en baterías que pueden ser también estacionarias, para almacenar energía solar y eólicas. Esto viene de la mano de otro tema del futuro y que está muy próximo que es el hidrógeno, del que también se está hablando mucho en Europa, adonde ya hay fábricas que están desarrollando coches que funcionan con hidrógeno.

.

¿Cómo es el vínculo entre el INIFFTA y la nueva planta de fabricación de baterías de Y-TEC?

En la medida en que sea necesario, vamos a brindarles apoyo científico para mejorar los productos. Incluso, ya tenemos ideas de nuevos compuestos, que están más allá de los comerciales, que son los que están previstos para esta planta y que para mí fue la mejor decisión: fosfato, hierro y litio, en el cátodo; y carbón en el ánodo. Pero el litio tiene un abanico muy grande de mejoras y por eso hay que ir mirando a futuro con mayor densidad de energía.

.

¿Por ejemplo?

En el INIFTA estamos desarrollando nuevos compuestos de batería, como la batería de litio azufre, que es más barata. Todavía no está en el mercado internacional pero es muy prometedora porque tiene tres veces más densidad de energía que la de ion litio que se usa en la actualidad. Además, como científicos del CONICET y de la UNLP, tenemos que publicar en revistas de alto impacto, pero trabajamos con un ojo mirando a las publicaciones y el otro mirando a las necesidades del país, que es algo que tendrían que hacer todos los científicos del CONICET.

.

Investigadores de otros centros advierten que el litio que utilizan para investigar debe ser importado. En el caso del INIFTA e Y-TEC, ¿de dónde proviene el litio, tanto para investigar como para producir baterías?

No lo sé, espero que venga de Argentina. Hasta hace un año no había litio para estas plantas y es por eso que, en forma muy astuta, YPF comenzó a estudiar nuevos salares en Catamarca, para producir el mineral. Pero eso está en los comienzos y va a tardar. Mientras tanto, si las multinacionales que trabajan en la Argentina no nos pueden vender, vamos a traer el carbonato de litio de Bolivia, aunque ese es otro problema, porque todavía no tienen carbonato de litio muy puro, lo tienen en 80%.

.

Claro, hasta que un proyecto de exploración llega a la explotación, si lo logra, puede tardar alrededor de diez años.

No creo que tanto. Además, el litio de salar no es la única manera de obtenerlo, es la más barata y es por eso que vienen las multinacionales a explotarlo en Catamarca, Salta y Jujuy, pero el litio se puede obtener también de piedra, de espodumeno. Hay mucho en San Luis y también lo descubrieron en Chubut y Rio Negro. Y, aparentemente, ya hay una empresa australiana que lo quiere explotar. Es una minería convencional, con ácidos. Entonces, viene la pregunta sobre si minería sí o minería no. El litio que sale de los salares no es minería, en realidad, es un reactor químico donde precipitan el carbonato de litio, evaporan la solución y precipitan el carbonato de litio con soda solvay, pero tiene también el problema de que usa mucha agua.

.

Claro, muchos hablan de minería de agua para extraer carbonato de litio.

Bueno, por eso hay grupos de científicos del CONICET, que están trabajando en métodos que no usen agua. Sería muy bueno si lo lograran pero por el momento los sistemas están a nivel de piloto, del kilogramo, y estas empresas producen 10.000 o 20.000 toneladas.

.

La minería de litio es postulada como una oportunidad para la transición energética y para el desarrollo del país, ya que la Argentina es parte del denominado triángulo del litio junto con Chile y Bolivia, territorio donde se alojan las principales reservas de este mineral en salmuera en el mundo.

.

En general hay consenso sobre la relevancia para el país de adquirir capacidades tecnológicas. Pero, si la Argentina no puede utilizar su propio litio, ¿cuál sería la ventaja de desarrollar baterías?

La Argentina no va a mejorar su situación económica solo con el litio, como no mejoró solo con energía atómica ni con desarrollos espaciales. Son nichos que ayudan. Ahora, yo creo que, en el futuro, el litio que usamos tiene que ser argentino, pero supongamos que no, que lo traemos de Bolivia. Al hacer baterías se aumenta el precio: si el litio cuesta 7 dolares, el precio del material activo cuesta 70 dólares. El litio representa el 3% o el 4% de la batería. Un kilovatio de batería cuesta 150 dólares, si es de celda, y si armamos la batería, como lo están haciendo en la UNLP, cuesta 1.600 dólares. Hay un montón de dinero por la producción de la batería, que no solo viene de ingenieros preparados sino también de pymes que entreguen los materiales necesarios para hacerla.

.

Pero se ha generado mucha expectativa en agregar valor en torno a un recurso que casi en su totalidad está en mano de las multinacionales que lo extraen.

Se está generando mucha expectativa, pero para mí está justificada. Aunque no tengamos litio argentino, para mí se justifica por la tecnología que trae, que hace que el país se desarrolle. Y voy por más: ¿Por qué no nos vamos a meter en litio? ¿Por la contaminación? ¿Quién dice que va a haber contaminación? Tenemos una universidad y un sistema científico muy adelantado, los mejores hidrogeólogos están en la Universidad Nacional de Jujuy y en la UNLP. Podrían hacen estudios de toda la comarca del Norte y decir si se están afectando las napas de agua. No tiene nada que ver con la industria ni el Gobierno, sería un tercer ente que no esté implicado con intereses económicos.

.

¿Pero eso se está haciendo?

No, no se está haciendo. Se está hablando en contra y no sabemos si se está afectando o no.

.

Algunas comunidades no solo están en desacuerdo con que esta actividad se desarrolle en sus territorios sino que también han denunciado que ven impactos en el ambiente. Por ejemplo, recientemente han circulado videos que muestran un río en Catamarca con agua turbia, luego de que se instalaran proyectos mineros…

Bueno, si es así, más que nunca, los científicos tienen que ponerse a estudiar sí es verdad, porque están hablando de sentimientos y los sentimientos son muy importantes, pero hay que demostrar si eso es cierto.

.

Pero si esas personas ya no pueden llevar sus animales a tomar agua a ese río, eso les impide mantener sus actividades económicas y su forma de vida.

Lo que menos quisiera es que ocurra eso o que esa gente esté afectada en su salud. Pero, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos borramos, importamos las cosas de afuera o hacemos algún estudio serio para ver si la extracción de litio está afectando al ambiente? Yo creo que esa es la salida: estudiemos a ver si hay problemas, y si los hay, el Gobierno tiene que ponerse serio y decir bueno, hasta acá llegamos.

Pero hay estudios que dan cuenta de cómo han disminuido las poblaciones de flamencos en la Puna. Hay investigaciones que comienzan a dar cuenta del impacto ambiental que genera esta actividad.

Sí, también he escuchado que hubo muerte de flamencos en algún período, en Jujuy. Creo que la Argentina tendría que aumentar los estudios de impacto ambiental, y si hay contaminación, cerrar esa fábrica que está contaminando. Mi propuesta sería tener una empresa del Estado fuerte, exigir a las empresas más dinero, y sobre todas las cosas, poner a nuestros mejores hidrogeólogos a estudiar si realmente se están afectando las napas de agua. Actualmente, las empresas deben presentar estudios de impacto ambiental pero son ellas mismas las que los hacen, y ni las provincias tienen idea de lo que están haciendo.

.

¿Cuando dice exigir más dinero a las empresas se refiere a aumentar las regalías del 3% que actualmente dejan a las provincias?

Claro, no puede ser solo un 3%, me la jugaría a 40% como ocurre en otros países como Chile. Las provincias creen que con ese 3% resuelven el problema de los sueldos a los empleados públicos y están aferrados a eso, pero esa ley es nefasta para el país.

.

¿Como podría modificarse esa legislación y qué posibilidades ve hacia el futuro?

Con una empresa del Estado, no sé cómo, por ley o de alguna manera, se podría manejar este valor y que cambie esta situación. Y no solamente eso: que se generen emprendimientos asociados, porque están trayendo todo de otros países, bombas para extracción de salmuera o la soda solvay, que se usa para precipitar el carbonato de sodio, por ejemplo, cuando en Río Negro hay plantas que la elaboran. Quiero dejar un mensaje positivo sin ser demasiado soñador. A partir del año que viene, en Europa se van a comenzar a construir cientos de grandes fábricas de baterías de litio. Frente a esa oportunidad, creo que la planta que está haciendo Y-TEC es un sueño. No va a salvar a la Argentina, pero muchas plantas como la que tienen Santiago del Estero y otras pueden ayudar y formar gente. Si usáramos todo el litio producido en la Argentina, podríamos hacer baterías para toda la región. Creo que este año, en este aspecto, terminamos bien, vamos a tener la primera planta de este tipo de Sudamérica para producir baterías, y esperemos que esto se reproduzca 100 veces.

.

Vanina Lombardi

.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/PKNIKGZSBNEA3KHPQV7CO3QAPY.jpeg)