La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, detalló el estado de las negociaciones con China para la construcción de la cuarta central nuclear en Argentina y relató, en primera persona, el lobby de funcionarios estadounidenses para frenar el proyecto. Serquis también consideró como un proyecto crucial la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada.

“La verdad es que me quedé completamente sorprendida. Pensé:

‘Al final esto que uno ve en las películas parece que también pasa en la realidad’”, cuenta con cierta ironía la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, sobre lo ocurrido en una reunión de la que participó junto con otros funcionarios argentinos, durante la cual, representantes del gobierno de Estados Unidos, encabezados por

Ann Ganzer -Subsecretaria Adjunta Política de No Proliferación-, expresaron la

inconveniencia de que nuestro país siga adelante con el acuerdo nuclear con China para la construcción de la cuarta central nacional.

“La reunión se produjo en el marco de un acuerdo de cooperación conjunta que existe con Estados Unidos. Allí, Ganzer, junto a otro funcionario del Departamento de Energía de Estados Unidos,

Dominic Casino, -de quien dijo:

‘Se lo robé al FBI’-, presentó un informe con supuesta información reservada en la que cuestionaban la seguridad de las centrales chinas”, relata Serquis.

Y sigue: “Las cuestiones de seguridad que planteaban no tienen ningún sustento técnico. Eran copias de recortes periodísticos. Yo no he visto ningún argumento técnico en ninguno de los informes que nos presentaron”.

– ¿Es decir que se camuflaban como objeciones pseudotécnicas lo que en realidad eran cuestionamientos geopolíticos?

– Sí, a mí no me cabe ninguna duda de que los cuestionamientos están basados en la nada misma. Además, estas centrales chinas están siendo aprobadas, igual que muchas otras, por los organismos internacionales competentes, incluso de Estados Unidos y de Inglaterra. Con lo cual, la situación era tan burda que para mí ni siquiera merecía una explicación para la comisión de Estados Unidos. Sí para nuestro país; el mismo presidente me había comentado en un par de ocasiones en las que me lo había cruzado que estaba preocupado por el tema de la seguridad de las centrales. Así que pudimos tener una charla en la que le llevé el libro que elaboró

Nucleoeléctrica Argentina sobre el tema, con todo el sustento técnico por el cual no había absolutamente ningún tipo de duda acerca de la seguridad de este tipo de tecnología.

– ¿Los representantes del gobierno estadounidense pidieron concretamente que se frenara el proyecto?

– No exactamente. Dijeron que la Argentina debería repensar si nos conviene seguir adelante con este acuerdo. Dicho con esa sutileza. La verdad es que uno se impresiona por que cree que estas cosas no existen pero, evidentemente, esas presiones existen.

– Desde el punto de vista argentino, ¿el proyecto continuó sin alteraciones?

– Sí, las negociaciones continúan normalmente.

.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se firmó un tratado con la República Popular China por el cual la potencia asiática financiaría la construcción de dos nuevas centrales de potencia para el país. La primera -que sería la cuarta central argentina-, de tecnología CANDU, de uranio natural y agua pesada, y otra -la quinta-, Hualong-1, de uranio enriquecido y agua liviana. Sin embargo, la administración de Mauricio Macri, luego de recortes y dilaciones, anunció en 2018 la cancelación total del tratado. Luego de arduas renegociaciones internacionales y de protestas locales, el gobierno retrocedió y anunció que la cuarta central se

daba definitivamente de baja y que sólo se avanzaría, a partir de 2021, con la Hualong-1. El presidente Alberto Fernández volvió a impulsar el acuerdo.

– ¿En qué punto se encuentran las negociaciones con China por la construcción de la cuarta central en Argentina?

– En febrero de este año, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) firmó el contrato marco con la compañía china encargada de construir la central. Ese contrato tiene varias cláusulas precedentes, significa que hasta que no se cumplan esas condiciones no se va a avanzar con la obra. Entre ellas, está la especificación sobre el financiamiento. Está planteado que China va a financiar el 85% pero entiendo que Nucleoeléctrica está negociando ampliarlo hasta el 100%. Este punto es el más complejo aunque nosotros no tenemos un rol en ese tema. Por otro lado, otra de las cláusulas presentes que sí implican a la CNEA tiene que ver con la fabricación del combustible para la central. Tuvimos tres meses de negociaciones tratando de ver los detalles de ese contrato y avanzando a pasos muy pequeños. Seguimos teniendo reuniones y espero que lleguemos a un buen acuerdo.

– ¿Por qué es importante fabricar el combustible para el reactor Hualong en el país?

– A partir de la guerra en Europa todo el mundo empieza a entender cuán importante es tener soberanía energética y soberanía tecnológica respecto de esa energía. Entonces, que esos combustibles se fabriquen en el país y no tener que importarlos, nos genera una independencia que creemos que es necesaria. Pensá que es una proyecto para los próximos 60 años. Por otro lado, en cuanto a la tecnología nuclear, nuestro país tiene una gran tradición de apropiarse del conocimiento, de desarrollar capacidades que nos permiten hacer mejoras y seguir creciendo en soberanía tecnológica. Por eso es que nosotros no queremos una licencia de uso, queremos una licencia de transferencia del conocimiento de cómo se fabrica. Hay que tener en cuenta que Argentina sería la primera nación con licencia para fabricar combustible para el reactor chino Hualong.

– La construcción de la Hualong en Argentina ¿podría ser, para China, una suerte de plataforma de exportación internacional de este tipo de centrales?

– Bueno, en realidad, ellos están construyendo dos centrales en Pakistán, pero allí ellos van a seguir proveyendo el combustible. Muchas veces se sostiene: ¿para qué quieren hacerlo ustedes, si China ya tiene fábricas que lo pueden hacer y quizás un poco más barato? Pero cuando uno incluye en la ecuación que va a tener que gastar dólares para importar todo, la situación enseguida luce más conveniente. Por otro lado, la posibilidad de producir ese combustible en el país va a generar otros spin off. Vos pensá que la fábrica que produce actualmente los combustibles para nuestras centrales también fue un caso único en el cual la CNEA desarrolló el conocimiento y CONUAR los fabrica. A partir de allí, CONUAR no sólo tiene la estampa de calidad nuclear, sino que, además, está exportando a India generadores de vapor para centrales, también calificó en Canadá con ese mismo fin. Entonces, el tema es desarrollar industrias que tengan conocimientos que le permitan generar nuevos negocios para el país, exportando productos de alto valor agregado. Eso es lo que estamos buscando ahora. Además no estaríamos empezando de cero, Argentina tiene experiencia y conocimientos en la materia.

Argentina sería la primera nación con licencia para fabricar combustible para el reactor chino Hualong.

– ¿Sos optimista con el tema de la transferencia de tecnología?

– Sí, soy optimista porque en realidad creo que tenemos la capacidad para que eso se pueda dar. Se está trabajando para alcanzar un acuerdo. Quizás no al ritmo que a una le gustaría pero esperamos llegar a buen puerto.

Con una inversión de 1.400 millones de dólares, nuestro país puso en marcha, en 1993 la Planta Industrial de Aguas Pesada (PIAP) más grande del mundo en la localidad de Arroyito, provincia de Neuquén. El agua pesada es un elemento indispensable para moderar y refrigerar el funcionamiento de las tres centrales nucleares que funcionan en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri, aprovechando una parada técnica, decidió frenar la producción y nuestro país se vio obligado a importar ese producto. Actualmente la CNEA está haciendo todos los esfuerzos posibles para promover su reactivación.

– ¿Por qué es importante reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada?

– Tenemos una planta que es única en el mundo y que nos brinda la posibilidad de seguir teniendo un material estratégico, como es el agua pesada. Cada vez quedan menos plantas abiertas en el mundo y mientras nosotros tengamos centrales que trabajan con agua pesada, es un insumo que vamos a tener que seguir importando. Además, nos garantizaríamos el ciclo completo de ese tipo de centrales. Si bien el mundo está transicionando hacia las plantas de uranio enriquecido, todavía se siguen construyendo centrales nucleares de uranio natural que van a durar 60 años más. Ahora se va a hacer la extensión de vida de Atucha I, ya se hizo la de Embalse y, en algún momento, se hará la de Atucha II. Además, Nucleoeléctrica sigue con su proyecto de construir otra central tipo CANDU que utiliza uranio natural. Pero, aun si no se concretara lo de la nueva central, ya NASA calculó que se requieren 480 toneladas de agua pesada para mantener el funcionamiento de las plantas actuales hasta el fin de su vida útil. Argentina compró 18 toneladas el año pasado a 650 dólares el kilo de agua pesada, entonces hagamos la cuenta del valor que implican esas 480 toneladas. Son un montón de dólares que la Argentina podría ahorrarse. Hasta ahora se estuvo comprando barato porque una planta rumana se está desmantelando, pero cuando esa planta desaparezca nadie sabe qué va a pasar con los precios y todos sabemos, con la experiencia de la guerra, cuán estratégico es contar con esas commodities que nos garantizan energía propia, con insumos propios. Por otro lado, todavía hay requerimientos de agua pesada en muchos lugares del mundo para centrales nucleares y para otros usos. Ya tuvimos consultas de Canadá, de China, de Corea, preguntándonos si vamos a producir agua pesada. Nos parece que se trata de un bien estratégico. ¿Por qué vamos a desaprovechar semejante potencialidad que ya existe? Sería perder una oportunidad histórica. En dos años podríamos estar produciendo para las necesidades locales y podríamos estar vendiendo al exterior.

– ¿El gobierno nacional tomó la decisión política de recuperar la PIAP?

– Te diría que sí. O sea, en el presupuesto de este año dieron el refuerzo presupuestario necesario para el comienzo del plan de puesta en marcha. La reactivación requiere unos 11 mil millones de pesos en un plazo de entre 24 y 30 meses. Entonces, para el año que viene habíamos solicitado un presupuesto de unos 5.500 millones. En el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 hay destinados unos 4.900 millones, por lo que entiendo que se trata de un apoyo al plan. Hablamos con el ministro de Economía y le explicamos que además de ese monto, resulta clave el compromiso de que en la Ley de Presupuesto del 2024 estén incorporados los recursos para completar el plan porque dejar a medio camino este tipo de proyectos es dinero mal invertido de todos los argentinos.

La PIAP es un bien estratégico. ¿Por qué vamos a desaprovechar semejante potencialidad que ya existe? Sería perder una oportunidad histórica.

– ¿El plan incluye la posibilidad de que la planta se utilice para fabricar otros productos además del agua pesada?

– La planta es muy grande, tiene dos líneas de producción. La idea es que una de las líneas se utilice para volver a producir agua pesada, eso es lo más importante. Pero la segunda línea se podría destinar a otros proyectos, como la producción de urea, amoníaco o incluso hidrógeno verde. Con ese fin firmamos un acuerdo con la provincia de Neuquén y con Y-TEC para elaborar un plan de negocios que permita ir a buscar las inversiones que se necesitan para un proyecto de esas características. Se trata de productos que tienen una demanda alta y creciente. Lo importante es ponerla en marcha ahora porque si no, se va a terminar degradando de manera tal que ya no se va a poder recuperar. Esto es así. Es un momento bisagra. Realmente entendemos que sería una buena decisión. Esperamos que la Ley de Presupuesto se apruebe y terminar de tener el acuerdo con la Secretaría de Energía para avanzar.

– ¿Reactivar la PIAP significa que habrá una quinta central CANDU de uranio natural y agua pesada?

– Digámoslo de otro modo, si no se pone en marcha la planta el proyecto de la nueva central CANDU se queda, realmente, con muy poca viabilidad. Por ese lado también es estratégico que la planta se ponga en marcha.

– Vos hacés mucho hincapié en que Argentina podría dominar el ciclo completo de combustible para sus centrales nucleares, pero ese ciclo nace de la extracción del uranio. ¿Debería retomarse la minería de uranio en nuestro país?

– Sí, los lineamientos estratégicos que estamos reelaborando en la CNEA ahora incluyen la posibilidad de retomar algún plan de extracción de uranio en alguna provincia en la que tengamos el licenciamiento para hacerlo. Estamos analizando diferentes posibilidades. Una gran alternativa está en Santa Cruz que tiene un complejo de minería de uranio. Hay una zona en particular donde el uranio está a flor de tierra pero tiene muy baja concentración. Entonces, se está haciendo el estudio económico para ver si es viable explotarlo. Hay otras posibilidades en el resto de las provincias. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre el tema comunicacional, explicar por qué es importante, que no es megaminería, que no es un mineral que se explota para llevárselo al exterior, sino que es algo que necesitamos para el desarrollo energético nacional y que se puede hacer responsablemente. Hay que tener en cuenta que obtener en el país ese insumo clave para las centrales va a significar un salto muy importante para el país.

Gabriel Rocca

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RCFOQGAJRBHJVFTDAGIQBSFQSI.jpg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/FD6GP7SHYNFRVO32L7DL4RUKEQ.jpeg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/FW3CRQMCYZCABCRP6KXID2TN5I.jpeg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/YPS2BPNH3ZCOVES2ZSZ6THZALE.jpeg)

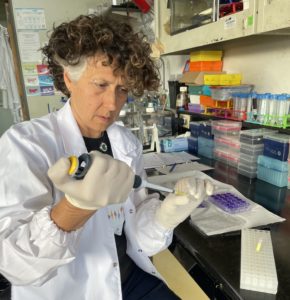

Aunque al momento del estudio no circulaba Ómicron, Hozbor resaltó que ahora están analizando la capacidad neutralizante frente a esa variante dominante. “Los datos preliminares muestran que, si se la emplea como refuerzo, la formulación induce anticuerpos neutralizantes contra Ómicron en niveles que, en algunos casos, resulta superior al que inducen tres dosis de las vacunas actuales”, anticipó.

Más allá de que los resultados abren la puerta a una nueva candidata de vacuna nacional contra la COVID-19, el trabajo se utilizó como prueba piloto de algo más amplio. “Este es el primer logro de un proyecto muy ambicioso, que incluye poner en valor una planta de producción para vacunas humanas que esté bajo la órbita estatal y pueda hacer el recorrido desde la investigación básica hasta los estudios clínicos de fase 1”, concluyó Gamarnik, también autora del estudio.

Para acceder al paper publicado en Frontiers in Immnunology, cliquear

Aunque al momento del estudio no circulaba Ómicron, Hozbor resaltó que ahora están analizando la capacidad neutralizante frente a esa variante dominante. “Los datos preliminares muestran que, si se la emplea como refuerzo, la formulación induce anticuerpos neutralizantes contra Ómicron en niveles que, en algunos casos, resulta superior al que inducen tres dosis de las vacunas actuales”, anticipó.

Más allá de que los resultados abren la puerta a una nueva candidata de vacuna nacional contra la COVID-19, el trabajo se utilizó como prueba piloto de algo más amplio. “Este es el primer logro de un proyecto muy ambicioso, que incluye poner en valor una planta de producción para vacunas humanas que esté bajo la órbita estatal y pueda hacer el recorrido desde la investigación básica hasta los estudios clínicos de fase 1”, concluyó Gamarnik, también autora del estudio.

Para acceder al paper publicado en Frontiers in Immnunology, cliquear

.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se firmó un tratado con la República Popular China por el cual la potencia asiática financiaría la construcción de dos nuevas centrales de potencia para el país. La primera -que sería la cuarta central argentina-, de tecnología CANDU, de uranio natural y agua pesada, y otra -la quinta-, Hualong-1, de uranio enriquecido y agua liviana. Sin embargo, la administración de Mauricio Macri, luego de recortes y dilaciones, anunció en 2018 la cancelación total del tratado. Luego de arduas renegociaciones internacionales y de protestas locales, el gobierno retrocedió y anunció que la cuarta central se daba definitivamente de baja y que sólo se avanzaría, a partir de 2021, con la Hualong-1. El presidente Alberto Fernández volvió a impulsar el acuerdo.

– ¿En qué punto se encuentran las negociaciones con China por la construcción de la cuarta central en Argentina?

– En febrero de este año, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) firmó el contrato marco con la compañía china encargada de construir la central. Ese contrato tiene varias cláusulas precedentes, significa que hasta que no se cumplan esas condiciones no se va a avanzar con la obra. Entre ellas, está la especificación sobre el financiamiento. Está planteado que China va a financiar el 85% pero entiendo que Nucleoeléctrica está negociando ampliarlo hasta el 100%. Este punto es el más complejo aunque nosotros no tenemos un rol en ese tema. Por otro lado, otra de las cláusulas presentes que sí implican a la CNEA tiene que ver con la fabricación del combustible para la central. Tuvimos tres meses de negociaciones tratando de ver los detalles de ese contrato y avanzando a pasos muy pequeños. Seguimos teniendo reuniones y espero que lleguemos a un buen acuerdo.

– ¿Por qué es importante fabricar el combustible para el reactor Hualong en el país?

– A partir de la guerra en Europa todo el mundo empieza a entender cuán importante es tener soberanía energética y soberanía tecnológica respecto de esa energía. Entonces, que esos combustibles se fabriquen en el país y no tener que importarlos, nos genera una independencia que creemos que es necesaria. Pensá que es una proyecto para los próximos 60 años. Por otro lado, en cuanto a la tecnología nuclear, nuestro país tiene una gran tradición de apropiarse del conocimiento, de desarrollar capacidades que nos permiten hacer mejoras y seguir creciendo en soberanía tecnológica. Por eso es que nosotros no queremos una licencia de uso, queremos una licencia de transferencia del conocimiento de cómo se fabrica. Hay que tener en cuenta que Argentina sería la primera nación con licencia para fabricar combustible para el reactor chino Hualong.

– La construcción de la Hualong en Argentina ¿podría ser, para China, una suerte de plataforma de exportación internacional de este tipo de centrales?

– Bueno, en realidad, ellos están construyendo dos centrales en Pakistán, pero allí ellos van a seguir proveyendo el combustible. Muchas veces se sostiene: ¿para qué quieren hacerlo ustedes, si China ya tiene fábricas que lo pueden hacer y quizás un poco más barato? Pero cuando uno incluye en la ecuación que va a tener que gastar dólares para importar todo, la situación enseguida luce más conveniente. Por otro lado, la posibilidad de producir ese combustible en el país va a generar otros spin off. Vos pensá que la fábrica que produce actualmente los combustibles para nuestras centrales también fue un caso único en el cual la CNEA desarrolló el conocimiento y CONUAR los fabrica. A partir de allí, CONUAR no sólo tiene la estampa de calidad nuclear, sino que, además, está exportando a India generadores de vapor para centrales, también calificó en Canadá con ese mismo fin. Entonces, el tema es desarrollar industrias que tengan conocimientos que le permitan generar nuevos negocios para el país, exportando productos de alto valor agregado. Eso es lo que estamos buscando ahora. Además no estaríamos empezando de cero, Argentina tiene experiencia y conocimientos en la materia.

.

Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se firmó un tratado con la República Popular China por el cual la potencia asiática financiaría la construcción de dos nuevas centrales de potencia para el país. La primera -que sería la cuarta central argentina-, de tecnología CANDU, de uranio natural y agua pesada, y otra -la quinta-, Hualong-1, de uranio enriquecido y agua liviana. Sin embargo, la administración de Mauricio Macri, luego de recortes y dilaciones, anunció en 2018 la cancelación total del tratado. Luego de arduas renegociaciones internacionales y de protestas locales, el gobierno retrocedió y anunció que la cuarta central se daba definitivamente de baja y que sólo se avanzaría, a partir de 2021, con la Hualong-1. El presidente Alberto Fernández volvió a impulsar el acuerdo.

– ¿En qué punto se encuentran las negociaciones con China por la construcción de la cuarta central en Argentina?

– En febrero de este año, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) firmó el contrato marco con la compañía china encargada de construir la central. Ese contrato tiene varias cláusulas precedentes, significa que hasta que no se cumplan esas condiciones no se va a avanzar con la obra. Entre ellas, está la especificación sobre el financiamiento. Está planteado que China va a financiar el 85% pero entiendo que Nucleoeléctrica está negociando ampliarlo hasta el 100%. Este punto es el más complejo aunque nosotros no tenemos un rol en ese tema. Por otro lado, otra de las cláusulas presentes que sí implican a la CNEA tiene que ver con la fabricación del combustible para la central. Tuvimos tres meses de negociaciones tratando de ver los detalles de ese contrato y avanzando a pasos muy pequeños. Seguimos teniendo reuniones y espero que lleguemos a un buen acuerdo.

– ¿Por qué es importante fabricar el combustible para el reactor Hualong en el país?

– A partir de la guerra en Europa todo el mundo empieza a entender cuán importante es tener soberanía energética y soberanía tecnológica respecto de esa energía. Entonces, que esos combustibles se fabriquen en el país y no tener que importarlos, nos genera una independencia que creemos que es necesaria. Pensá que es una proyecto para los próximos 60 años. Por otro lado, en cuanto a la tecnología nuclear, nuestro país tiene una gran tradición de apropiarse del conocimiento, de desarrollar capacidades que nos permiten hacer mejoras y seguir creciendo en soberanía tecnológica. Por eso es que nosotros no queremos una licencia de uso, queremos una licencia de transferencia del conocimiento de cómo se fabrica. Hay que tener en cuenta que Argentina sería la primera nación con licencia para fabricar combustible para el reactor chino Hualong.

– La construcción de la Hualong en Argentina ¿podría ser, para China, una suerte de plataforma de exportación internacional de este tipo de centrales?

– Bueno, en realidad, ellos están construyendo dos centrales en Pakistán, pero allí ellos van a seguir proveyendo el combustible. Muchas veces se sostiene: ¿para qué quieren hacerlo ustedes, si China ya tiene fábricas que lo pueden hacer y quizás un poco más barato? Pero cuando uno incluye en la ecuación que va a tener que gastar dólares para importar todo, la situación enseguida luce más conveniente. Por otro lado, la posibilidad de producir ese combustible en el país va a generar otros spin off. Vos pensá que la fábrica que produce actualmente los combustibles para nuestras centrales también fue un caso único en el cual la CNEA desarrolló el conocimiento y CONUAR los fabrica. A partir de allí, CONUAR no sólo tiene la estampa de calidad nuclear, sino que, además, está exportando a India generadores de vapor para centrales, también calificó en Canadá con ese mismo fin. Entonces, el tema es desarrollar industrias que tengan conocimientos que le permitan generar nuevos negocios para el país, exportando productos de alto valor agregado. Eso es lo que estamos buscando ahora. Además no estaríamos empezando de cero, Argentina tiene experiencia y conocimientos en la materia.