La Hidrovía, la «autopista fluvial» que recorre zonas productivas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, suma ahora relevancia geopolítica en el plano global. Ante la creciente presencia fluvial de China para asegurarse la provisión de materias primas desde la región, los EE.UU. quieren recuperar su hegemonía. El punto de apoyo regional de esta nueva diplomacia estadounidense es Paraguay, afirma en esta nota Rubén Manasés Achdjian:

«La nueva economía global que se configuró durante la pandemia y con la guerra ruso-ucraniana desplegó un

panorama incierto sobre la oferta de alimentos y energía. Desde enero de 2020, cuando se reportaron los primeros casos de neumonía en la ciudad china de Wuhan,

los precios del barril de petróleo Brent y de la tonelada de soja a granel aumentaron un 60 por ciento, mientras que desde que se inició la invasión militar rusa al este de Ucrania

el precio del gas natural se triplicó, ocasionando severos problemas en la matriz de consumo energético en Europa.

Los informes de la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestran que, en términos reales, los precios promedio de los alimentos a nivel mundial se duplicaron en los últimos 30 años y que los rubros

aceites comestibles (305 por ciento),

lácteos (249 por ciento) y

cereales (223 por ciento) superaron largamente esa media.

En cuanto al

gas natural y el

petróleo Brent (que se extrae en el Mar del Norte y se utiliza como referencia para los mercados europeos) los aumentos en términos reales de los últimos 30 años fueron de 153 por ciento y 319 por ciento, respectivamente.

El alza gradual de los precios de los commodities se inició a partir de la década del ’90, con la globalización económica, pero se aceleró y agudizó durante la pandemia de 2020-2021. La perspectiva mundial es que los

alimentos y la energía serán mercancías crecientemente inaccesibles para amplias franjas de la humanidad.

Logística

Esta situación ha generado un segundo problema igualmente relevante: el de la

logística, entendida como el control que buscan ejercer los Estados sobre las vías terrestres, aéreas, fluviales y marítimas a través de las cuales se realizan la circulación y el suministro de bienes a escala global. Es en este punto –el del control coordinado de los flujos mundiales de las mercancías–

cuando la geografía tradicional se convierte en política internacional; esto es, en geopolítica.

La geopolítica de la postpandemia puso en valor ciertos problemas que, bajo otras condiciones, tendrían una importancia relativa. El confinamiento y el aislamiento social dispuestos por los gobiernos produjeron como beneficio colateral un crecimiento exponencial del comercio electrónico y consolidaron un fenómeno ya antes advertido en el capitalismo globalizado.

Es que la sustantiva reducción de los lugares del planeta donde se producen las mercancías trajo como contrapartida un

aumento exponencial de los volúmenes de carga transportada. Frente a este nuevo contexto económico mundial se ha afirmado la

primacía de la logística.

Un reciente informe sobre vías navegables producido por

Eno Center for Transportation, una entidad académica de Washington DC que se dedica al estudio de problemas vinculados con el transporte multimodal, señala que “la competitividad económica se vincula estrechamente con la seguridad nacional a medida que

las empresas o los gobiernos extranjeros están cada vez más interesados en invertir en infraestructura portuaria global y en cadenas de suministro, particularmente en los países en desarrollo”.

El informe resalta la

importancia estratégica que las vías navegables interiores representan para la supremacía militar y la competitividad económica de los Estados Unidos. Sin embargo, estos atributos de su política exterior hoy enfrentan dos importantes amenazas. Por un lado, se registra una falta de inversiones en infraestructura y mantenimiento, que hizo de la navegación fluvial una opción menos segura y competitiva; por el otro,

están las inversiones de China en el desarrollo de las vías navegables de terceros países, lo que podría poner a los exportadores estadounidenses en una clara situación de desventaja.

Hidrovía

Existen en el mundo

doce grandes vías navegables interiores a través de las cuales se produce la mayor circulación de mercancías. Tres de ellas se encuentran en Asia (los ríos Mekong, Yangtsé y Ganges); cuatro en Europa (Danubio, Rin, Volga y Dniéper); una en África (el Nilo) y las cuatro restantes en América del Sur (

Amazonas, Orinoco, Magdalena y la llamada Hidrovía Paraná- Paraguay).

La Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP) fue creada en 1989 mediante los protocolos suscriptos en la XIX reunión de cancilleres de los cinco países integrantes del Tratado de la Cuenca del Plata.

Es un corredor natural de transporte fluvial formado por los ríos Paraná y su principal afluente, el Paraguay. Tiene 3.442 kilómetros de extensión e integra a la Argentina con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay a través de una compleja red de puertos que se extienden desde Mato Grosso (Puerto Cáceres) para desembocar en el Río de la Plata, en donde se incorpora al sistema el puerto uruguayo de Nueva Palmira.

A diferencia de los otros sistemas de navegación fluvial de la región,

la HPP posee dos elementos de gran relevancia geopolítica. El primero de ellos es la

presencia, sobre la traza fluvial, de las represas de Itaipú y de Yaciretá-Apipé. El complejo hidroeléctrico paraguayo-brasileño de Itaipú, inaugurado en 1984, es el segundo más grande del mundo y produce al año más de 100 TWh. El complejo de Yaciretá-Apipé (operado desde 1994 por un ente binacional argentino-paraguayo) tiene una producción anual de energía de unos 20.000 GWh, muchísimo menor que Itaipú. Sin embargo, cuenta con una ventaja, porque Yaciretá sí es navegable e Itaipú no lo es.

El segundo elemento geopolítico de importancia es que la HPP se superpone con la superficie del Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua dulce más grandes del mundo, que se extiende sobre un área subterránea de 1,2 millones de km2. La mayor parte del acuífero se encuentra en los estados del sur de Brasil mientras que en Argentina abarca a las tres provincias mesopotámicas, el norte de Santa Fe y el sur de Chaco. Sus reservas están estimadas en 37.000 Km cúbicos de agua dulce.

Hace 30 años, el geógrafo británico John Anthony Allan creó el concepto de

agua virtual para medir y comparar la cantidad de agua dulce insumida por cada tipo de mercancía producida, sea una tonelada de maíz, un par de zapatillas o un microprocesador. De acuerdo a ese criterio,

Argentina es un exportador neto de agua con valor agregado y ese valor agregado adquiere la forma concreta de soja, trigo, maíz, vacas o aceites. La HPP y el acuífero son parte fundamental de esta ecuación, porque

la economía exportadora requiere de agua para producir y para transportar.

El informe del ENO Center destaca además que, aunque menos extensa que la vía fluvial del Amazonas,

la HPP tiene un mayor potencial logístico debido a la existencia de industrias y poblaciones ya desarrolladas en sus riberas.

Mientras que en la región amazónica existe un incipiente desarrollo agroindustrial de escala, el curso de la HPP atraviesa el corazón agrícola brasileño y argentino y cuenta con un sistema de esclusas que permite grandes movimientos de mercancías. Las dos barreras que, según el informe, obstaculizan la expansión de la HPP son la mencionada falta de navegabilidad en la represa de Itaipú y una

coordinación estratégica limitada en materia de desarrollo fluvial entre los cinco países que integran el Tratado de la Cuenca del Plata.

Geopolítica

Coherente con la visión “académica” sobre la importancia de las vías navegables, el Departamento de Estado viene desarrollado en los últimos años una renovada

“diplomacia de los ríos”. Durante la última reunión del Consejo de las Américas, el embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley, instó al gobierno y a la oposición a “hacer una coalición ahora y no esperar la elección de 2023” para empujar acuerdos que permitan que el país pueda abastecer, con éxito, energía y alimentos al mundo, aunque procuró dejar en claro que Estados Unidos no necesita de ninguna de estas dos cosas.

Es cierto que en bienes agrícolas y energéticos, Argentina y EE.UU. mantienen desde siempre economías competitivas, ya que ambos producen y exportan los mismos productos, y que la economía del norte no depende de los suministros argentinos. Pero eso

no significa que la principal potencia mundial se abstenga de controlar el flujo de las exportaciones locales y de involucrarse en las decisiones de terceros países en lo que considera su zona natural de influencia.

Para la diplomacia estadounidense, las alarmas en la cuenca del Plata se encendieron por la creciente presencia china. A paso lento pero seguro, la diplomacia asiática ya lleva dos décadas desde que en 2004, en su visita a la Argentina, el entonces presidente chino Hu Jintao le propuso al gobierno de Néstor Kirchner formalizar una

asociación estratégica entre ambos países.

Mientras los EE.UU. sostenían una cruzada militar y moral contra el islamismo radical en Oriente Medio y Afganistán,

en el Cono Sur avanzaban iniciativas políticas y económicas “heterodoxas”, muchas de las cuales se financiaron con inversiones chinas.

Ahora, los EE.UU. quieren recuperar su hegemonía regional a partir de una estrategia que combina por igual tácticas de seducción y de coerción velada. El punto de apoyo regional de esta “nueva diplomacia” es

Paraguay que, no por casualidad, es el único Estado del Tratado de la Cuenca del Plata que no mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China. De hecho, el gobierno de Asunción es uno de los 15 países del mundo que reconocen la soberanía de la República de Taiwán, a la que Beijing considera una provincia rebelde.

En marzo pasado, arribó a Paraguay una delegación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. (

United States Corps of Engineers, USACE) encabezada por el general

Jason Kelly. En su país, la USACE ejecuta las obras fluviales para mantener las condiciones de operación de las vías navegables.

El motivo de la visita del general Kelly fue negociar con las autoridades guaraníes que

USACE tome a su cargo el diseño de un plan maestro para dragar el tramo soberano del río Paraguay, de casi 500 kilómetros de extensión, a una profundidad permanente y uniforme de 13 pies (casi 4 metros) para mejorar así su navegabilidad. El costo del proyecto, estimado en 20 millones de dólares con un plazo estimado de ejecución de nueve años, fue anunciado con entusiasmo por el embajador de EE.UU. en ese país,

Marc Ostfield.

Los que en Paraguay se oponen a la intervención de USACE afirman que es una novedad que ese cuerpo militar realice diseños o consultoría. Sostienen, además, que ese plan maestro ya existe y que su costo es 10 veces menor que el que propone USACE. Ante estos argumentos, dos preguntas flotan en el aire: ¿Quiénes son los que empujan este negocio? y

¿quiénes se benefician con una presencia militar casi permanente de los EE.UU. en la región?

Por lo pronto, la legislatura chaqueña, apoyada por los gobernadores del Norte Grande, se ha opuesto a esta iniciativa, que también ha causado molestia en la Cancillería argentina por la actitud inconsulta del gobierno paraguayo frente a los restantes miembros de la Cuenca del Plata.

El

problema de la libre navegación de los ríos interiores no es reciente en la historia argentina sino que forma parte de las luchas por la organización nacional durante el siglo XIX. Las batallas de Vuelta de Obligado (1845) y Punta Quebracho (1846) pusieron fin del bloqueo naval en el río de la Plata impuesto por la armada anglo-francesa y obligaron a las dos potencias militares más importantes de aquella época a firmar la paz con el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Por el artículo 4° del

tratado Arana-Southern, Gran Bretaña reconocía que la del Río Paraná era “una navegación interior de la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos; lo mismo que la del Río Uruguay en común con el Estado Oriental”. Esta misma cláusula se replicaba en el tratado de paz

Arana Lé-Prédour firmado con Francia.

Apenas derrotado Rosas en la batalla de Caseros, Urquiza decretó en agosto de 1852 la

libre navegación de los ríos interiores, que le fue “permitida a todo buque mercante cualquiera sea su nacionalidad, procedencia y tonelaje”, un principio que luego fue incorporado al texto de la Constitución de 1853. En resumidas cuentas, la “Argentina liberal y moderna”, añorada en ciertos discursos políticos que circulan por estos días, fue fundada a partir de la

claudicación de la soberanía fluvial y la entrega de nuestros ríos.

Frente a un contexto internacional incierto, pensar y sostener en el tiempo una

geopolítica del agua centrada en los intereses nacionales y despojada de argumentaciones ideológicas ingenuas y prejuiciosas podría marcar una diferencia importante para la economía argentina.»

Rubén Manasés Achdjian

Comentario de AgendAR:

Un «cuadro de situación» de la Hidrovía en términos geopolíticos bien documentado. Hay un dato que nos sorprende: ¿Estados Unicos va a cobrar sólo U$ 20 millones (suponemos que anuales) por dragar el Paraguay a 4 metros?

Ese río contiene cantidades inmensas de sedimento aportadas por el Bermejo, y mantenerlo navegable debería ser mucho más caro… salvo que el US Army Corps of Engineers esté cobrando cifras simbólicas para tener una guarnición en Paraguay, en el umbral de Brasil y de Argentina.

Otro punto, sobre el que se debate en la redacción de AgendAR, es la cuestionada vigencia de las cadenas de provisión de commodities a distancia.

El negocio del transporte masivo a grandes distancias se ha hecho más difícil; rompió sus límites de capacidad instalada portuaria, de tránsito de «containeras» en los «choke points» interoceánicos como Suez, Malacca y Panamá, y también sus límites de rentabilidad para las navieras: se han tenido que volver tan eficientes y competitivas que están perdiendo plata.

De ahí que ahora resucite la necesidad de comprar cerca, o «nearshoring»: el modelo logístico a medio planeta de distancia anterior está siendo cuestionado, y se ha vuelto indefendible en términos militares.

Daniel E. Arias

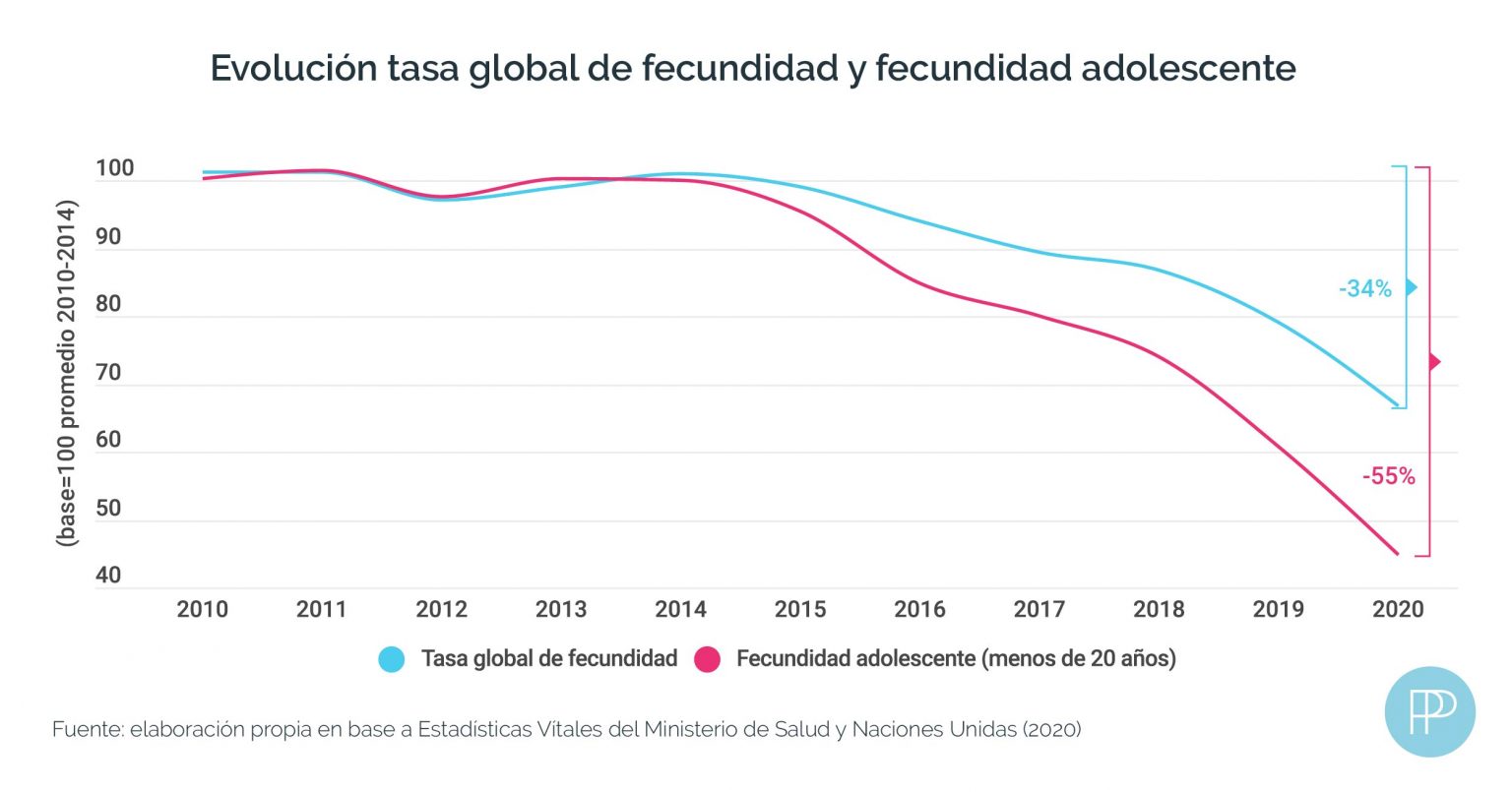

«Nacen un 34% menos de chicos de los que nacían hace cinco años. Es histórico, es totalmente revolucionario, no pasó nunca en la historia», dice Rafael Rofman, demógrafo y economista que trabajó en el Banco Mundial, y aseguró que «antes nacían unos 750.000 niños por año y ahora nacen 500.000», según los datos de Renaper y ANSES que cruzó el profesional.

Rofman precisó que la cantidad de niños nacidos por cada madre está hoy «entre las más bajas de Latinoamérica» y ejemplificó que «en 1950 la tasa era de 3,3 niños por mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4, mientras que desde 2015 empezó a bajar cada vez más rápido y en 2020 estamos en 1,55».

Uno de los datos que explica este descenso marcado del número de nacimientos en Argentina en los últimos años es la acelerada baja de un 55% de los embarazos adolescentes.

«Nacen un 34% menos de chicos de los que nacían hace cinco años. Es histórico, es totalmente revolucionario, no pasó nunca en la historia», dice Rafael Rofman, demógrafo y economista que trabajó en el Banco Mundial, y aseguró que «antes nacían unos 750.000 niños por año y ahora nacen 500.000», según los datos de Renaper y ANSES que cruzó el profesional.

Rofman precisó que la cantidad de niños nacidos por cada madre está hoy «entre las más bajas de Latinoamérica» y ejemplificó que «en 1950 la tasa era de 3,3 niños por mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4, mientras que desde 2015 empezó a bajar cada vez más rápido y en 2020 estamos en 1,55».

Uno de los datos que explica este descenso marcado del número de nacimientos en Argentina en los últimos años es la acelerada baja de un 55% de los embarazos adolescentes.

Para acceder al texto completo del documento del CIPPEC, cliquear

Para acceder al texto completo del documento del CIPPEC, cliquear