DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, es la cara científica, casi amigable y casi presentable, del Pentágono: después de todo, inventó la Internet.

¿Tiene DARPA tecnología electro-neurológica para transformar a una inocente crítica de obras de ciencia ficción en una tiradora letal? ¿Fabrican ninjas?

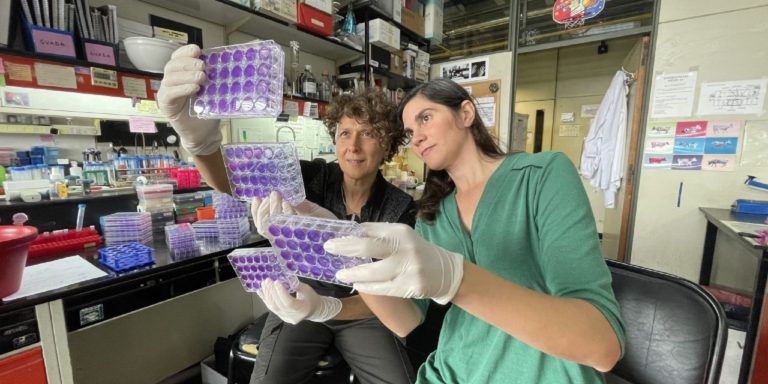

En un caso lo han hecho según Sally Adee, editora del semanario científico británico New Scientist: en el suyo propio. Sin embargo, una golondrina no hace un verano, y la ciencia necesita estudios grandes y de doble ciego para medir y validar la eficacia de una droga, vacuna, intervención, aparato o procedimiento. Ese trabajo lo hacen las agencias regulatorias, y no siempre bien. Pero es lo que hay.

La intervención de marras es la tDCS, o estimulación eléctrica tanscreanal por corriente continua. Nada nuevo bajo el sol, y algo que suscita cansancio a fuerza de promesas incumplidas. Algunas las viene cumpliendo, sin embargo, aunque sin mayor ruido. Por ejemplo, ha logrado eficacia demostrable en la mitigación de síntomas de la enfermedad de Parkinson, en depresiones intratables con enfoques habituales, en acelerar la recuperación de capacidades cognitivas y motrices luego de accidentes cerebrovasculares, y también en el aprendizaje acelerado de matemática o de idiomas. No es poco.

Sin embargo, la tDCS todavía no accede a plena respetabilidad en ninguno de estos campos, en parte por sobreabundancia de estudios chicos y observacionales, lo que equivale a admitir la falta de tests controlados, o «de doble ciego», con muchos voluntarios en la rama activa, y un grupo numeroso de control. Son terriblemente caros, y a las farmacológicas no se les cae un centavo en licenciar procedimientos. ¿Cómo los patentás y cobrás? Pero además está la cantidad de objeciones legítimas que despierta la tDCS como «dopaje cognitivo» por parte de un arco de usuarios de seriedad e intenciones muy distintas: bobos New Age, equipos deportivos olímpicos, y jefes de personal con vocación de negreros.

Todos estos ángulos están bien cubiertos en el artículo que sigue. Si la tDCS no consigue validarse del todo, en su actual rol de «solución en busca de demasiados problemas» está en el horno, quedará en el enanismo del macaneo, atrapada inútilmente décadas en un bache cultural, legal y regulatorio.

Es lo que pasó con el oxígeno hiperbárico de la medicina soviética, de uso obligatorio en la terapias intensivas postquirúrgicas porque aceleraba la cicatrización y evitaba complicaciones infecciosas. Pero en la medicina capitalista, ¿podés patentar el oxígeno? ¿O las cámaras de alta presión?

Pasó lo mismo con las sustancias enteógenas, desacreditadas y prohibidas por su uso recreativo y contracultural en los ’60, y que hoy van rengueando de regreso, con vacilaciones de licenciamiento, a las cajas de herramientas respetables de la psiquiatría y de las psicoterapias.

Sin un marco regulatorio para estas moléculas: ¿quién va a pagar un doble ciego sobre la eficacia de la psilocibina en, por ejemplo, depresión? No es que no la tenga, pero la psilocibina está presente en más de 200 especies de hongos, y es tan patentable como el estornudo, o el carnaval.

Éste es, en buena medida, un portal de noticias científicas pero orientadas a la producción nacional. Y este artículo del Bulletin of the Nuclear Scientists está muy fuera de nuestra dieta habitual. Sin embargo, dado que éste es el único país de la región con una industria farmacológica nacional, y uno que ha primerado a otros en procedimientos quirúrgicos como el by-pass o en desarrollos tecnológicos como el «stent», merece lectura en nuestro idioma. Si mi trabajo fuera la rehabilitación, o el entrenamiento en simulador de pilotos de combate, lo leería con cuidado.

La traducción al dialecto rioplatense es de AgendAR, así como algunas inevitables aclaraciones insertas (no todo médico entiende qué es la «velocidad de escape»).

Daniel E. Arias

ooooo

En 2007, la escritora y editora científica Sally Adee asistió a una conferencia tecnológica de DARPA -la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa– cuando se enteró de un método de estimulación eléctrica de la superficie cerebral que supuestamente reducía a la mitad el tiempo que tarda una persona en pasar de tirador novato a francotirador experto. Conocida como estimulación transcraneal por corriente continua (tDCS), esta técnica de repotenciación cerebral también se presentó como una forma posible de acelerar los aprendizajes de idiomas y de matemática.

A Adee le llamó la atención la idea de la estimulación cerebral superficial y durante varios años trabajó para convencer a la DARPA, que pertenece al Departamento de Defensa (de los EEUU), de que le concediera permiso para probarla por sí misma. En 2011, voló de Londres a California para participar en un simulacro de entrenamiento del Ejército. Con un dispositivo en la cabeza que le suministraba corrientes eléctricas, Adee pasó de ser una tiradora frustrada a una francotiradora experta.

En aquel momento, la idea de la estimulación transcraneal por corriente continua llevaba alrededor de una década en uso, y los científicos querían saber si la activación sincronizada de neuronas, al reforzar su conexión recíproca, afectaría a la capacidad de aprendizaje de una persona. Resultó que sí, al menos para Adee. ¿Pero funcionó en otras personas? ¿Y cuánto duraron los efectos?

Para comprender mejor la experiencia, Adee se propuso aprender más sobre las corrientes eléctricas que recorren todos los organismos vivos -el bioma eléctrico o electrobioma- y detalla los hallazgos en su libro We Are Electric. Sara Goudarzi habló con Adee sobre su encuentro con la estimulación transcraneal por corriente continua y sobre el uso y posible abuso de esta técnica. La conversación se ha editado para mayor extensión y claridad.

Goudarzi: ¿Puede hablarnos de la experiencia de probar la estimulación transcraneal por corriente continua en las instalaciones de DARPA?

Adee: La investigación que me interesaba mejoraba ostensiblemente la concentración para que la gente entrara en una especie de estado de flujo, que amplifica la capacidad de aprendizaje. Mirá, lo que hice fue sólo una locura. Básicamente, «veamos qué me pasa con esto», y resultó que me salió muy bien.

Estaba muy frustrada y había tomado muchas decisiones equivocadas en el período previo a la simulación. Después de correr detrás de la autorización durante cuatro años, hice la mayor estupidez imaginable: me reservé un vuelo de 11 horas de Londres a California y no me di ni un día para recuperarme, lo cual fue muy idiota. Luego intenté ahorrarle a New Scientist [revista en la que Adee era redactora] 100 dólares por la habitación del hotel. Así que me quedé con un amigo que vivía en las montañas y me apuné (es decir, tuvo una relativa y transitoria inflamación cerebral por baja presión de oxígeno, que puede causar mareos, náuseas, pérdida de orientación y a veces, alucinaciones). No había dormido nada, tenía jetlag (desfasaje entre los relojes biologicos internos del cerebro y la hora real en el lugar de arribo, tras un vuelo intercontinental largo) y estaba atiborrada de café. Cuando me presenté al simulacro, pensé: ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a hacer un reportaje en este estado? Estaba tan asustada que la gente de DARPA me dijo: «Che, empecemos la simulación ya». Totalmente borracha por el café, agotada y con el ritmo circadiano alterado, hice muy mal mi trabajo. Nunca anduve bien en esos videojuegos en los que hay que dispararle a algo, pero de alguna manera me salió todo aún peor.

Me sometían a ejercicios de entrenamiento y yo fracasaba y me sentía abrumada. Todo sucedía a la vez: las simulaciones de soldados enemigos corrían hacia mí, y yo no sabía en qué orden liquidarlas. Era increíblemente frustrante, y yo tenía todo un guión de autorrecriminación sonando en la cabeza todo el tiempo. Era despiadado. Empecé a tener ideas muy negativas. Pensaba: «Todo esto era una mierda, todo mi trabajo es una mierda». En fin, una catástrofe.

Entonces vino el técnico y encendió la corriente, y fue como si alguien me hubiera puesto unos auriculares con cancelación de ruido. Ya no podía oír nada de eso [pensamientos negativos]. Volví a hacer el entrenamiento y pensé: «Esto anda joya, sé exactamente lo que hago, ¿a qué venía tanto bardo?». Realmente lo venía disfrutando. Al cabo de 3 minutos, llegó el técnico (normalmente, cada tanda de práctica duraba 20 minutos), y yo ya había despachado a todos los malos y estaba esperando la siguiente tanda, y la tipa me dice: «Ya está». Me quedé muy sorprendida -en realidad, muy enojada- porque pensé: «Así que ahora que por primera vez me sale todo bien, venís vos y lo parás antes de tiempo». Le dije: «Pero sólo estuve aquí un par de minutos». Ella dijo «No», y yo miré el reloj y me sorprendí al ver que habían pasado 20 minutos. El investigador [a cargo] comentó que era una respuesta habitual eso de que el tiempo pasara como volando.

Muchos años después, estaba hablando con otra investigadora en este campo que estudia diferentes fenotipos de depresión y los efectos de la tDCS en ellos. Me dijo que para las personas que tienen esas vocecitas de rabia en la cabeza, la colocación particular del electrodo que a mí me habían puesto sobre esa parte de la corteza gris venía teniendo gran éxito. Dijo que hay gente con este tipo de corteza enojada seteada en hiperactividad. Y cuando se aplica el campo eléctrico, eso se apaga y esa gente descubre que sus síntomas depresivos se alivian.

Estaba pensando en conceptualizar esta vocecita enojada como ese tipo de la película de Disney «Inside Out» (animación de 2015 con un premio Óscar), cuya cabeza explota como un volcán. Esa vocecita enojada la escucho con frecuencia muy de fondo, como música de ascensor. Nunca pensé que eso estuviera relacionado con la depresión, pero lo cierto es que a veces la paso muy mal con el asunto. La experiencia de tener esa vocecita apagada fue realmente interesante. Me hizo pensar en cuál es el paisaje sonoro diario de mi mente, y después empecé a investigar cómo gestionarlo de forma más deliberada.

Goudarzi: ¿Las voces negativas internas desaparecieron inmediatamente o después de que la electricidad se activara un tiempo?

Adee: Al principio no noté que desaparecieran. No fue dramático. Lo noto hoy, y sólo cuando lo recuerdo. Después seguí con mi día a día, pero conservaba una profunda sensación de calma. Y no fue sólo durante el tratamiento, sino que me tranquilicé lentamente durante los tres días siguientes. Ya no era una persona ansiosa y nerviosa, y eso fue realmente lo dramático.

Goudarzi: ¿Puede hablarnos de la ciencia que hay detrás de su experiencia? ¿Qué ocurría cuando le pasaban esa corriente por la cabeza y qué era lo que le llevaba a concentrarse?

Adee: Se trata de una cuestión sobre la que se sigue investigando y especulando. Durante el aprendizaje, existe el axioma de que «las neuronas que se disparan juntas, siguen conectadas como juntas», y por eso, si se practica una y otra vez el mismo movimiento, por ejemplo, en tenis o tiro con arco, esos circuitos cerebrales aprenden a funcionar en concierto. Al principio tenés que hacerlo conscientemente, y es realmente engorroso y se siente incómodo. Pero cuanto más se practica, más se activan esas neuronas en simultáneo, y la habilidad se vuelve algo automático. Esa es la automaticidad de la pericia. Eso es lo que la caracteriza. En su momento, los investigadores pensaron que aplicar el campo eléctrico durante un aprendizaje lo aceleraría, y todavía hay gente que piensa que es cierto, sobre todo en la recuperación de las secuelas motrices de un stroke o accidente neurovascular isquémico (cuando por causas diversas, una obstrucción arterial deja sin irrigación sanguínea algún sector del cerebro). Dicen que cuando alguien en recuperación de un stroke recibe estimulación eléctrica mientras está reaprendiendo una tarea, se instruye a las neuronas (sobrevivientes) para que trabajen mejor juntas. Si a alguien que está en recuperación de un stroke le das tDCS unas cuantas veces al día al azar, no funciona. La idea es que se necesita estimulación eléctrica en el momento real del re-aprendizaje, ya sea para caminar o mover una mano.

Goudarzi: Por lo tanto, usted estaba recibiendo tDCS durante el rodaje (Goudarzi parecería referirse a una producción documental en video, que no hemos encontrado).

Adee: Creo que mientras estaba filmando. Pero todavía hay mucho que no sabemos. Alrededor de 2014, otra persona había hecho un meta-análisis (estudio estadístico sobre muchos otros estudios) y dijo que resulta que todo esto es basura, nada de esto funciona; si promediás todos los efectos, no sacás absolutamente nada en limpio. Otras personas trataron de darle tDCS a un cadáver y dijeron que no había suficiente electricidad que penetrara en el cráneo para hacer alguna diferencia en términos de potenciales de acción (activación de neuronas). Pero el siguiente meta-análisis encontró cierta eficacia para la depresión y la ansiedad. Ese estudio, publicado en 2017, fue uno de los mejores que existen.

Me interesé por este tema porque creo que muchos de los que piensan que esto es puro macaneo se basan en dos cosas. La primera es que hay una larga historia de charlatanería eléctrica, gente que utiliza dispositivos eléctricos realmente dudosos. En mi libro, ése fue uno de los capítulos más divertidos de investigar, porque se llega a hablar de gente que dice que la electricidad curará la histeria y otras enfermedades victorianas que sabemos que no existen. En segundo lugar, no sabemos realmente cómo funciona el cerebro.

Podemos intervenir de formas realmente selectivas, como la estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson, y pueden ser buenas; nadie se atreve a decir que esto es macaneo porque funciona asombrosamente bien. Pero la cuestión es que la gente cree que sabe cómo funciona el cerebro dado que lo interpretamos como una computadora, y en ese modelo todo gira en torno a las neuronas con sus potenciales de acción. Pero la bioelectricidad es mucho más complicada que eso. Todavía están intentando averiguar qué variables hay que tener en cuenta cuando se hace estimulación transcraneal por corriente directa. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el grosor del cráneo de una persona. Dado que el hueso vivo es un material conductor, hay que tener en cuenta la colocación sobre la zona precisa del córtex que se intenta estimular para saber exactamente cómo se quiere que fluya la corriente. Creo que durante bastante tiempo no dispondremos de tratamientos clínicos verificados para la estimulación superficial. Pero eso no significa que eso no vaya a ocurrir jamás. Sólo significa que tenemos que hacer mucha ciencia básica y conseguir normas.

Goudarzi: ¿Por qué DARPA divulgó esta investigación?

Adee: Siempre han tenido una relación interesante con el público porque, obviamente, los militares no pueden intimar mucho con los periodistas. Pero creo que hay algo en la investigación básica y no dirigida hacia la aplicación que entusiasma a los periodistas tecnológicos, sobre todo cuando no está directamente relacionada con las armas. Puedo levantar la mano y decir que yo también fui un poco culpable de eso. No quiero decir nada que sea irreflexivo, pero si el ejército tuviera un sector de relaciones públicas, ése sería DARPA. Es la agencia que desarrolló el GPS, por ejemplo, y muchas otras tecnologías en las que ahora confía la sociedad. DARPA está muy bien financiada, algo que no sucede en general con la ciencia básica; la gente no invierte tanta plata en temas sin beneficios inmediatos y obvios. Por ejemplo, en el ensayo clínico de la metformina, un fármaco para la diabetes, había un grupo de control de personas que no eran diabéticas y ostensiblemente más sanas que los diabéticos Tipo 2 a los que se les estaba administrando el fármaco. Supuestamente, el grupo de control (que no tenía diabetes 2 y no tomaba metformina) era la medida de la eficacia del fármaco (el que sí tenía diabetes 2 y lo tomaba). Sólo que después de tomar metformina, todas las personas que tomaban este fármaco acabaron estando mucho más sanas que el grupo de control. Así que los investigadores se preguntaron si (superando su propósito manifiesto de regulador de la diabetes) la metformina no era tal vez un superfármaco contra el envejecimiento en general. Todo el mundo se entusiasmó con la metformina, y se podría pensar que la gente haría cola para invertir dinero en un ensayo clínico adecuado. Pero eso no sucedió jamás. La FDA (la agencia federal de licenciamiento de fármacos de los EEUU) aprobó el protocolo de un ensayo clínico adecuado en 2015, pero fue imposible financiarlo porque los grandes ensayos clínicos son salvajemente caros. Creo que este año, un oligarca saudí dio el dinero para finalmente poner esto en marcha, pero éste es el tipo de lotería del que tenés que depender. Así que, cuando el ejército da mucho dinero para algo como las prótesis neurales, o algo que podría aliviar los síntomas de la depresión, o las interfases cerebro-máquina, la gente se emociona, porque ¿de dónde más va a salir plata para ciencia básica? Creo que DARPA sabe que eso da una visión optimista (de cierta investigación militar), y por eso informa libremente.

Goudarzi: Ha hablado de algunas de las ventajas de manipular el electrobioma, al menos en algunos casos, como el tratamiento de ciertos tipos de depresión. ¿Podría explicarnos primero qué es el electrobioma y luego las desventajas de manipularlo?

Adee: El electrobioma es un término bastante nuevo: apareció en artículo por primera vez en 2016, y no todo el mundo comparte la misma definición. Intenté pedirle a muchos investigadores su opinión sobre la definición. En lo que más o menos logramos converger es en las propiedades eléctricas de las células, de sus organelas (compartimientos intracelulares) y de los órganos y los organismos, y como esas propiedades eléctricas interactúan con otros sistemas orgánicos, como las hormonas endócrinas y la expresión de los genes. Parece complicado, pero cuando lo desglosás hasta lo más básico, acabás descubriendo, por ejemplo, que el voltaje celular es algo útil que todas las células utilizan para comunicarse entre sí, no sólo las del sistema nervioso. Eso es básicamente el electrobioma. Me gustaría que la palabra «electrobioma» termine haciendo por la investigación de la bioelectricidad lo que la palabra «genoma» hizo por la biología molecular.

Manipularlo tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, y yo los veo en tres grandes áreas. Una son los problemas a corto plazo que hay que tener en cuenta. Una especialista en bioética de la Universidad de Duke, Nita A. Farahany, ha escrito un libro titulado The Battle for your Brain: Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology (La batalla por tu cerebro: la defensa del derecho a pensar libremente en la era de la neurotecnología), que expone muy bien algo que acabo de esbozar también en mi libro: la idea de que la gente ve esas ondas cerebrales y concluye que dicen algo definitivo sobre la mente interior de la persona. En los casos en los que ha habido años de investigación rigurosa, eso puede ser cierto. Así, por ejemplo, los científicos del sueño utilizan las ondas cerebrales, como el ritmo delta, para determinar en qué momento del ciclo del sueño se encuentra una persona, como el sueño REM y el sueño no REM. Este tipo de investigación puede utilizarse para diagnosticar trastornos del sueño. En 1924, cuando Hans Berger inventó el electroencefalograma, fue capaz de ver las diferencias entre las ondas de una persona que estaba alerta y las de una persona cuya mente iba a la deriva y no prestaba toda su atención. Ahora estamos llegando a un punto en el que la gente confía mucho en la tecnología para que le informe sobre su estado interno de un modo que quizá se extralimite. Y yo diría que es demasiada fe porque tenemos esta visión bidimensional del cerebro en términos de sus ritmos eléctricos, pero la confundimos con una imagen realmente precisa de lo que está ocurriendo.

La Dra. Farahany profundiza en ello en su libro, pero el peligro es que las empresas esto van a querer medirlo y vigilarlo. Ya lo están haciendo para los camioneros de larga distancia. Intentan asegurarse de que están (cerebralmente) despiertos. Es muy difícil oponerse a ese tipo de vigilancia. Pero cuando se introducen otros tipos de vigilancia, surgen los problemas. Por ejemplo, digamos que tu jefe quiere que lleves unos auriculares, y quizá sean muy bonitos, muy de estilo, y medirán si estás prestando atención en el trabajo o si estás haciendo fiaca. Los gurús de la gestión siempre andan tratando de inventar una nueva; siempre tratan de encontrar algún área en la que su experiencia pueda darles una ventaja exclusiva de ventas, y este tema les viene a la medida. De pronto todo el mundo va a tener que llevar estos auriculares. ¿Importa si eso te da una imagen real de lo que está pasando en el cerebro? ¿O se va a convertir en un mecanismo de control? ¿Y vas a tener que averiguar cómo poner tus ondas cerebrales en el estado correcto para que tu jefe no se enoje con vos y no te descuente del sueldo? Así que creo que la Dra. Farahany tiene razón, ése es el peligro más inminente, porque esos auriculares ni siquiera tienen que funcionar bien para que se los use como herramienta de control.

Es algo parecido a la historia de la policía algorítmica, en la que medían ciertas cosas y así decidían dónde debían desplegar más efectivos. Pero resultó que estaban midiendo todas las cosas equivocadas y empeorando casi por completo la situación. Creo que ese es el tipo de problema posible en esto.

El segundo problema potencial es el culto a la personalidad en torno a los implantes neuronales, el neurohacking, que puede estar surgiendo. (Nota del traductor: la estimulación a la que se refiere la nota es extracraneal, trata de generar corrientes eléctricas intra e intercelulares en la corteza gris por pura inducción, sin contacto físico directo entre neuronas y electrodos). Los electrodos que penetran profundamente en el cerebro son probablemente una idea muy idiota para su uso en cualquiera que no padezca un trastorno realmente profundo que le impida hablar, o lo encierre completamente dentro de su cuerpo (sin posibilidades de contacto sensorial, motriz o verbal con el exterior), o que le cause alguna parálisis total o parcial.

Con un «Utah array» (un chip implantado intracraneal, que se aloja entre el hueso de la calota craneal y en contacto con las membranas meníngeas que envuelven el cerebro) se ha conseguido decodificar el habla a partir de las señales eléctricas del cerebro. Pero éste un implante penetrante que requiere cirugía cerebral. Utilizado con aprendizaje automático y procesamiento predictivo de señales, puede decodificar hasta 65 palabras por minuto, lo que es asombroso. Pero creo que ahora hay demasiado entusiasmo con otras nuevas generaciones de implantes neuronales. Y me preocupa que la gente quiera probar estas cosas, y ni siquiera estoy seguro de si sería ilegal que una empresa privada empezara a hacer ensayos por la propia. No era ilegal tener «ensayos» privados en las «clínicas de sangre joven» a mediados de 2010. Afirmaban que estaban haciendo ensayos de transfusiones de sangre joven, de jóvenes a ancianos. Pero se trataba de ensayos «pay to play» (en que si querés participar como voluntario en un estudio, tenés que pagar). Eso no estaba licenciado por la FDA, y sin embargo no catalogaba como delito. Creo que si tuvieras mucha plata, podrías tener tus propios voluntarios. Quizá la cirugía cerebral sea diferente, pero me preocupa que la gente se trague las afirmaciones de algunos multimillonarios mediáticos y haga cola para participar en este tipo de experimentos.

La tercera preocupación se centra en el futuro y los aspectos militares. Se están estudiando las diferencias bioeléctricas entre los animales que pueden regenerar sus extremidades cuando se las cortan -como las estrellas de mar y algunos lagartos- y los que no. Intentan averiguar si un cambio en el patrón eléctrico podría, de forma muy específica, hacer que la programación inicial del cuerpo (en fase embrionaria) para la formación de extremidades vuelva a ponerse en marcha. Todavía esto es muy prematuro. Se han obtenido resultados muy prometedores en ranas y algunos resultados interesantes en ratones. Pero si funciona en humanos (y aún no lo sabemos, queda mucho camino por recorrer), ¿cuáles son sus efectos psicológicos? Uno de mis trabajos paralelos es como crítica de ciencia ficción para New Scientist (semanario británico de divulgación científica), y acabo de leer un libro llamado «Rubicón«, de J. S. Dewes. Trata de gente en el campo de batalla cuyos cuerpos son masticados y pueden ser perfectamente regenerados después de haber muerto en combate, y el cuerpo está en condiciones completamente prístinas después de estos tratamientos, pero la mente se va desgastando cada vez más. Tenemos esta tradición de intentar averiguar cómo hacer que los soldados vuelvan al campo de batalla. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo algo llamado «torpillage» (torpedeo, literalmente, en francés), una especie de terapia de electroshock brutal que se aplicaba a algunos soldados (franceses) para librarlos de la neurosis de guerra y poder llevarlos de vuelta al campo de batalla (fue muy resistido por los soldados por lo doloroso, y generó protestas y mala prensa). Ése es el tipo de cosas que me preocupan: cómo se pueden utilizar capacidades como ésa para tratar a las personas más como robots y menos como seres humanos.

Goudarzi: ¿Está el ejército de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno llevando a cabo actualmente esta investigación?

Adee: Esto es muy preliminar. No para regeneración (de miembros), pero sí para curación de heridas. Hay un programa llamado DARPA BETR (Bioelectrónica para la Regeneración de Tejidos), y están estudiando si las heridas del campo de batalla pueden curarse más rápidamente, entre otras cosas, amplificando o manipulando de otro modo el campo eléctrico natural que sustenta gran parte de la curación. Es muy preliminar. Pero creo que han hecho un trabajo muy interesante. Está muy bien financiado: le dieron una subvención de 16 millones de dólares a la Universidad de Tufts, la Universidad de California en Santa Cruz y la Universidad de California en Davis.

Goudarzi: ¿Qué me dice de la estimulación transcraneal por corriente directa para mejorar la puntería; la utiliza el ejército estadounidense en el campo de batalla?

Adee: Si es así, no he oído hablar de ello. O bien no funcionaba de una forma fácil de replicar, que creo es lo más probable; o si funcionaba, no lo andan diciendo. Creo que la gente se enojó mucho con la idea de que se puede llevar a la gente a eliminar esas voces interiores, porque las voces interiores no están ahí sólo para torturarte. En muchos casos las voces interiores pueden actuar como una conciencia o una especie de freno de mano en las cosas que no están bien.

Goudarzi: ¿Qué pasa si esto funciona de forma reproducible y los gobiernos empiezan a utilizar esta tecnología? ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, en manos incorrectas, como un gobierno autoritario?

Adee: Bueno, son cuestiones de libre albedrío, y ahora mismo no estoy seguro de que ésa sea la mayor preocupación. Lo que más me preocupa son los extraordinarios niveles de propaganda con los que cualquier gobierno somete a sus soldados para el combate. No estoy seguro de que sea necesaria la estimulación eléctrica para empeorar las cosas. Y también está el tema de las armas controladas por inteligencia artificial. Eso podría dejar a los soldados sin trabajo en algún momento, así que no estoy seguro de que el tDCS sea la preocupación en la cual centrarse cuando se trata de cómo funciona (el tema) en el Ejército.

Goudarzi: Parece que la gente puede construir sistemas para administrarse a sí misma estimulación transcraneal por corriente directa: hay vídeos de instrucciones en YouTube, y los materiales se pueden comprar fácilmente por poca plata. También hay empresas que venden kits en línea. ¿Cómo funcionaría esta terapia o experimento en manos de una persona normal? ¿Cómo podría perjudicar a las personas, si no se utiliza de forma estudiada y controlada?

Adee: Bueno, es una cuestión de democratización. Si tenés una red que permite que la gente se baje los planos, siempre habrá quienes quieran probar el asunto. Sobre el material que se vende, no estoy segura. Como ya he dicho, todavía están resolviendo los problemas de hacer que la tDCS funcione realmente de una manera reproducible, incluyendo la densidad ósea (del cráneo) y la ubicación precisa y el tiempo de estimulación… son tantas variables… Y eso en el laboratorio, con gente que lleva 20 años trabajando en esto. Parece una muy buena idea construir tu propio kit, excepto que eso es autoexperimentación. En 2016, un grupo de neurocientíficos escribió una carta abierta, básicamente rogando a las personas que estaban construyendo estas cosas que dejaran de experimentar consigo mismos porque podés quedarte temporalmente ciego. He visto algunas fotos de quemaduras realmente malas que algunos se hicieron porque creyeron ser mejores electricistas de lo que eran en realidad. Pero éste es un país libre, y si querés descargarte el plano y fabricar uno de estos, no va a ser posible detener a nadie. Creo que la gente se ha desilusionado un poco más al ver que esto no es como «Matrix», ni como una bala de plata que te convierte en un asesino eficaz. Esto anduvo muy sometido al ciclo del bombo publicitario y ahora el tema llegó al punto más bajo de la desilusión, y probablemente la gente ya no haga mucho estas cosas.

Goudarzi: Eso es interesante porque me preguntaba si la gente con tendencias destructivas, como un tirador de esos que perpetran asesinatos masivos, usará esto como una ayuda (la entrevistadora se refiere a las cada vez más frecuentes masacres causadas en los EEUU en escuelas, colegios y shoppings por locos con armas automáticas).

Adee: Lamentablemente, no creo que la gente necesite un kit de tDCS para estas masacres masivas.

Goudarzi: Ha mencionado a los empresarios que podrían querer más productividad de sus trabajadores. ¿Es una preocupación seria?

Adee: Tan pronto como puedan demostrar algo que realmente funciona, entonces creo que se vuelve un peligro. Si realmente se puede demostrar que algo hace que la gente -no sé cómo se mide- sea vuelva más productiva, como que nadie esté charlando, y que el trabajador esté hiperconcentrado en hacer su trabajo durante el día, entonces, por supuesto, las empresas van a empezar a decir: «¿Estás dispuesto a llevar uno de estos?». Y después eso se va a convertir en: «Más te vale estar dispuesto a llevar uno de estos», y finalmente se va a volver: «Si no lo usás, estás despedido». Así que sí, ésa es una pendiente muy familiar. Pero primero habría que demostrar que esto funciona en serio. Llegado a ese punto, es un problema.

Hay un periodista llamado Alex Hutchinson, que escribió sobre el uso de la tDCS en el deporte porque, durante un tiempo, muchos atletas de élite –como el equipo olímpico de esquí de Estados Unidos, los Golden State Warriors y los ciclistas– utilizaron kits de tDCS. Hutchinson habló con expertos en ética sobre la psicología de este tema y le dijeron que no se engañara: una vez que una persona lo utiliza y obtiene resultados, ya no es opcional. Ya no es una opción de libre albedrío decir que no vas a usarlo. Ahora, el uso obligatorio es la nueva línea de base.

Creo que si usás estas cosas una vez está bien, pero si funciona, entonces estás haciendo algo al metabolismo del cerebro. Si lo usás durante ocho horas al día, te ve a agotar o va a tener efectos a largo plazo. Así que, de nuevo, necesitamos mucha ciencia básica en torno a esto. Estudiar el electrobioma sería muy útil porque en el cerebro ocurren cosas eléctricas que no tienen nada que ver con los potenciales de activación neuronal, y todavía no las entendemos.

Goudarzi: En lo que respecta a los atletas que utilizan la estimulación transcraneal por corriente continua, ¿cuáles son las principales preocupaciones éticas?

Adee: Había un artículo en Nature sobre esto, pero básicamente la gente del equipo olímpico de esquí que lo utilizaba planteaba dudas sobre el dopaje cerebral. Hubo una pequeña controversia, y duró un tiempo, en la que la pregunta era en qué se diferenciaba esto del uso de otros tipos de potenciadores (químicos) y cómo se definía la estimulación eléctrica del cerebro. Creo que todo eso parece haber desaparecido porque, de nuevo, hay demasiadas variables. Los kits que utilizaban estos chicos eran de empresas de Silicon Valley que habían surgido impulsadas por ruido mediático y que decían: «Podemos fabricar uno de estos auriculares nosotros mismos, y sirve en todos los casos». Y la tDCS afecta el cerebro, que viene a ser el órgano que menos se ajusta a solución única para todos los casos. Por lo tanto, no es que la tDCS esté condenada a no funcionar, es sólo que aún no entendemos las condiciones en las que lo hace. Definitivamente funciona para algunas personas, al igual que la estimulación cerebral profunda. (Están intentando probarlo para la depresión ahora mismo, y ha sido realmente bueno para el Parkinson). Pero con la depresión, es una de esas cosas que para algunas personas no sirve en absoluto; pero otras, se despiertan, miran (extrañadas) al médico y dicen: «¿Qué hiciste?». Es una sensación parecida a la que experimenté yo, pero mucho mayor, del estilo de: ¿Qué pasó con todas las voces enfadadas de mi cabeza? Esta estimulación cerebral profunda es tan dramática como que para algunas personas de repente estén mejor. Y las personas que responden permanecen mejor; el efecto no se desvanece, no desaparece. Pero, ¿cómo averiguar qué circuito concreto se ha activado y cómo activar ese circuito en otra persona cuando se está jugando con el órgano más complejo del universo? Entonces, si el tDCS funcionara perfectamente, sería dopaje cerebral. Eso, sin duda alguna. Y sería algo que debería estar prohibido porque o bien obligarías a todo el mundo a adoptarlo, lo que no es ético, o bien algunas personas tendrían ventaja sobre otras, lo que tampoco es ético.

Goudarzi: ¿Algo más que quieras añadir, especialmente en el contexto de la tecnología disruptiva?

Adee: Quería hablar -es un poco el objetivo- del miedo a un miedo. Uno de los proyectos interesantes en la investigación de la bioelectricidad es la creación de estos robots que no son realmente robots, pero tampoco están realmente vivos. Se los llama xenobots, son células tomadas de la piel de rana y extraídas del control bioeléctrico que ejercería sobre ellas una rana como animal individual. Cuando se toman estas células y se ponen en una plaquita de Petri, comienzan a pegarse y forman pequeñas manchas que se mueven por ahí. Hubo tres grandes artículos sobre esto. Uno de ellos detalla que aprendieron a reproducirse. No por reproducción sexual. Simplemente, corrían con sus pequeñas bocas de PAC-MAN engullendo más células de rana y convirtiéndolas en nuevas pequeñas manchas que también podían correr de forma autónoma. Leí algunos reportajes realmente alarmados en los que se hablaba de cómo esto podría ser el precursor de la amenaza de la sustancia viscosa gris que podría matarnos a todos y convertiría todo en xenobots de rana y entonces se acabaría el mundo, o al menos sucedería una catástrofe medioambiental. Pero forzar esta narrativa de desastre preexistente a nuevas investigaciones puede ser realmente perjudicial. Porque este xenobot demuestra que se pueden crear organismos robóticos a partir de materiales vivos, lo que es un avance increíblemente positivo. Son células de la piel. No comen, y no se reproducen sin control porque mueren, como todos los seres vivos. Así que no van a ser esas monstruosidades de silicio que se descontrolan. Cosas como ésta podrían ser la base de los tipos de organismos que necesitamos para limpiar parte de la catástrofe ambiental que hemos creado. Y creo que, cuando se trata de una nueva disciplina, las nuevas investigaciones hacen que la gente se asuste y vale la pena recordar que todo debe ser analizado en sus propios términos. La narrativa de la sustancia viscosa gris encajaba muy bien porque eran entidades pequeñas y autónomas, pero cuando se mira más de cerca, eso no lo está construyendo nadie. Pero era demasiado tentador encajar esta investigación en la línea de los xenobots que van a apoderarse del mundo, y que las consecuencias van a ser inevitables y malas. Creo que con muchas investigaciones sobre bioelectricidad, la gente debería mirarlas con claridad, no a través de esos marcos viejos.

Goudarzi: Y por bioelectricidad, ¿te referís también a la investigación de la estimulación transcraneal por corriente directa?

Sí. Porque algunas de las cosas sobre cómo se crean los xenobots tienen que ver con la manipulación de sus canales iónicos (de las membranas celulares). Así que la bioelectricidad sustenta parte de su creación. Creo que este campo se ha visto demasiado afectado por la gente que piensa que esto encaja en una narrativa preexistente y sesgada. Así es como lo van a ver, y es realmente difícil alcanzar una velocidad de escape (11 kilómetros por segundo, la velocidad de un cohete en ascenso para no quedar atrapado en órbita terrestre) que te libere de esas fábulas preexistentes y tratar de mirar las cosas de frente. Siempre hay que entender si algo va a suponer una amenaza o un problema, eso importa. Pero creo que a veces la gente se recuesta en viejas ideas e intenta meter con calzador cosas nuevas dentro del molde de lo viejo para que parezcan lo mismo. Es sólo una advertencia contra eso, porque puede haber un costo de oportunidad.

Al primer trimestre de este año, la obra registró un avance del 2%, ya que comenzaron a realizarse las primeras tareas en el terreno. Desde la empresa detallaron que se inició la movilización de personal y equipos, preparación de terreno para obradoras y apertura de pistas.

También comenzaron con los estudios geotécnicos y geofísicos asociados a las fundaciones, caminos y plataformas en sitio. Como así también las actividades gabinete asociadas a la ingeniería y suministro de equipos críticos. (Rio Negro / Redacción.com.ar)

Al primer trimestre de este año, la obra registró un avance del 2%, ya que comenzaron a realizarse las primeras tareas en el terreno. Desde la empresa detallaron que se inició la movilización de personal y equipos, preparación de terreno para obradoras y apertura de pistas.

También comenzaron con los estudios geotécnicos y geofísicos asociados a las fundaciones, caminos y plataformas en sitio. Como así también las actividades gabinete asociadas a la ingeniería y suministro de equipos críticos. (Rio Negro / Redacción.com.ar)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/YB3CCUBRFBHYRINBWIDKSBNMC4.jpg)

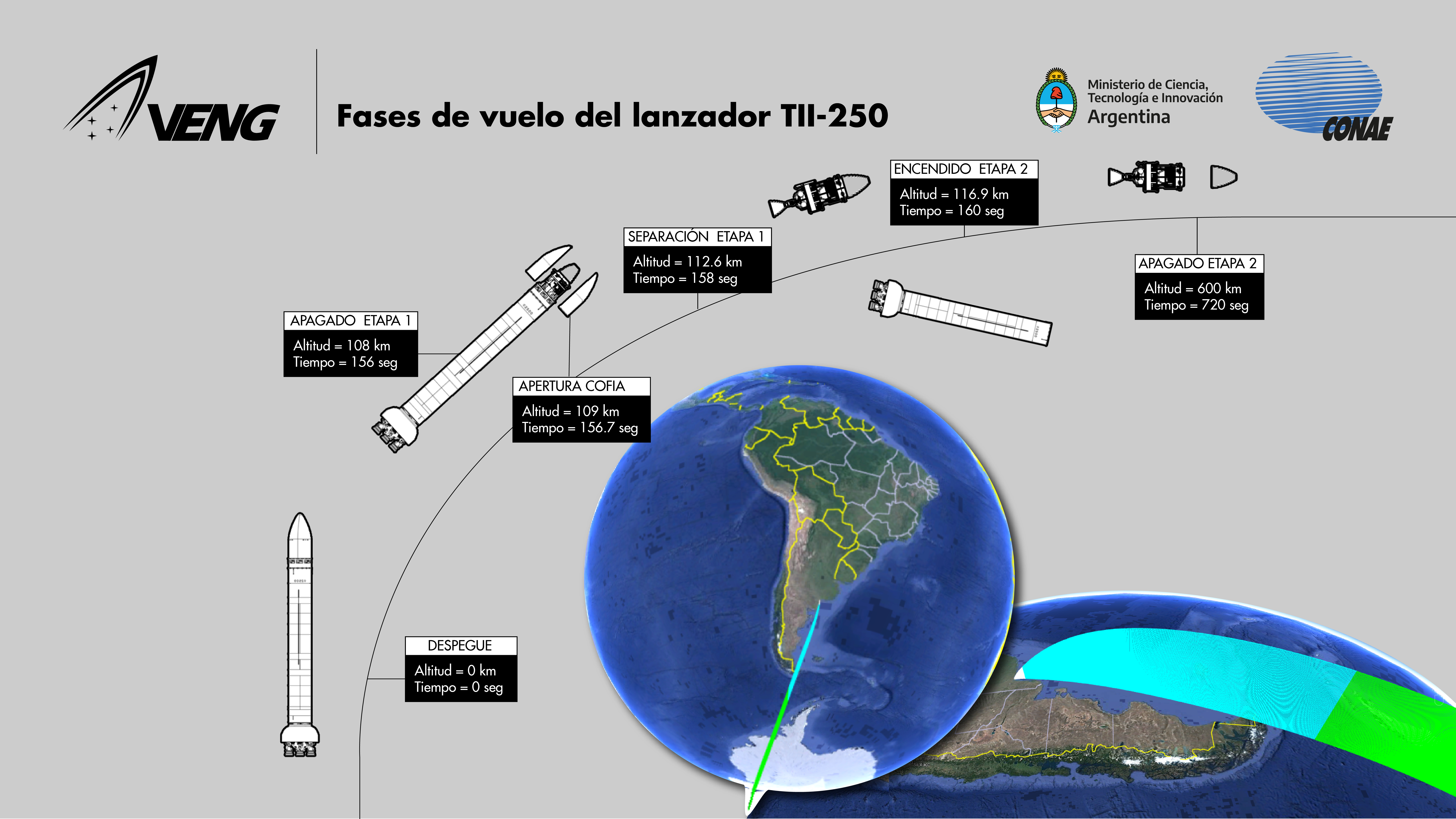

El cohete permitirá colocar en órbita satélites de entre 500 y 750 kilogramos, a una distancia de hasta 600 kilómetros de la Tierra (VENG)

El cohete permitirá colocar en órbita satélites de entre 500 y 750 kilogramos, a una distancia de hasta 600 kilómetros de la Tierra (VENG) El desarrollo del cohete se realiza en los centros espaciales de la CONAE, una parte en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la CONAE en Falda del Cañete, Córdoba

El desarrollo del cohete se realiza en los centros espaciales de la CONAE, una parte en el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) de la CONAE en Falda del Cañete, Córdoba Los modelos de cohete Tronador II que serán construidos en la próxima década

Los modelos de cohete Tronador II que serán construidos en la próxima década