La central nuclear Atucha II continuará fuera de servicio hasta agosto, pero ya se definió cómo se llevará a cabo su reparación, las herramientas para ello han sido diseñadas y se descuenta que no habrá que esperar hasta 2024 para que vuelva al ruedo.

La sugerencia del fabricante, SIEMENS, fue destapar el recipiente de presión y desmontarlo pieza a pieza. enfoque que entre los memoriosos de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) goza de una popularidad medible en números negativos. Por suerte, hay opciones más sensatas, y antecedentes de haber funcionado bien.

Pero la que decide no es NA-SA sino la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

La pieza que se rompió es una de cuatro, ubicadas en el fondo plano del recipiente de presión. Son separadores: en caso de derrumbarse el tanque del moderador, evitarían que éste quede apoyado en el fondo del recipiente. Esa caída cerraría la luz que separa ambas superficies e interrumpiría la circulación ascendente del agua pesada, cuya función en este caso es refrigerar los combustibles.

Pero además de ser cuatro, estos separadores no soportan carga en condiciones normales. Por decirlo rápido y bien, están al cuete. Son esas redundancias de redundancias en la que abunda la ingeniería nuclear, y máxime si es alemana.

Las Atuchas SON raras, únicas en el mundo por empezar, pero además lo suficientemente diferentes entre sí como para que no se pueda decir que con sus 750 MWe brutos, la considerable Atucha II «es un Atuchón», una copia grandota de la pequeña Atucha I, hoy de 364 MWe.

Que ambas máquinas sean prototipos es porque por causas históricas ajenas a la ingeniería, ninguna de ellas logró ser una FOAK, una «First of a Kind», la iniciadora de un linaje de clones o casi clones mejorados, aunque esa fue la intención al diseñarlas y construirlas. Es en la construcción serial o «en flota» cuando un diseño muestra todas sus fortalezas y debilidades. La fabricación en serie sirve no sólo para bajar costos por escala, sino para podar y simplificar la ingeniería.

Y por eso Atucha II tiene esos 4 separadores al cuete: los heredó del diseño de Atucha I, donde jamás causaron problemas. Y en

ENACE, la extinta

Empresa Nuclear de Arquitectura de Centrales, «joint venture» de la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y SIEMENS, se dijeron que era más caro, en términos de ingeniería industrial, modificar planos que dejarlos como estaban.

Y no por nada. Para suprimir los separadores, había que demostrarle a las autoridades regulatorias de la CNEA que no hacían falta. Lo cual, como primera reacción, les habría parado los pelos de punta. Eliminar de un plumazo cuatro piezas, aunque sean redundantes, destinadas a la seguridad operativa de una máquina llena deliberadamente de redundancias en materia de seguridad, eso, estimados lectores, desafía los instintos primarios y las convicciones viscerales de cualquier regulador. De modo que nunca hubo una línea argumental para sacarlos del diseño.

¿Cómo debería ser esa línea argumental, con el diario del lunes? Para caerse dentro del recipiente de presión, el tanque del moderador debería soltarse de las enormes estructuras superiores que lo mantienen levantado. Están a la altura de los caños que conectan el recipiente con los generadores de vapor.

Estos anclajes son el verdadero soporte que garantiza espacio de circulación de agua bajo la base. «No hay terremoto que pueda romper esa sujeción -dice el Dr. Jorge Sidelnik, de NA-SA. «Un misilazo, tal vez, pero muy veloz y con mucha carga explosiva. La suficiente para romper el edificio de contención, que es una fortaleza de hormigón ultradenso, y su «liner» de acero, abrirse paso y explotar adentro. Además, tendría que pegar en el sitio justo». No hay otros escenarios en que uno se pueda imaginar que los separadores terminen soportando la carga del tanque.

Con el diario del lunes, ENACE a fines de los ’70 tendría que haberle dicho a los dos grupos reguladores de la CNEA que fuera de ése escenario hipotético de un misilazo, la circulación en el fondo del recipiente estaba garantizada por diseño, y que los separadores se iban, chau. Hoy las cosas son muy distintas, la CNEA ya no diseña, construye ni opera centrales, eso lo hace NA-SA, y la regulación está a cargo de una entidad externa, la ARN.

La historia, además, mostró que una cúpula como la de las Atuchas se banca no sólo un misil considerable (un AM-39 Exocet transónico, con 160 kg. de carga explosiva). Se banca dos, y sin siquiera dejarlos penetrar.

Sucedió el 17 de Noviembre de 1987 durante la guerra entre Irak e Irán, cuando la aviación iraquí misileó a las 11:45 y luego a las 17:00 la central nuclear iraní de Bushehr, entonces inactiva y en construcción. Bushehr tenía esa robusta cúpula semiesférica típica de las centrales SIEMENS, y el ataque fue tan redituable como tirarle dos huevos a un acorazado. Los alemanes diseñan máquinas wagnerianas. Hay que bancárselas a pura chequera, pero dormís sin frazada.

Pero además, en 1987 Bushehr no podría haber causado un accidente nuclear: estaba a décadas de ponerse crítica. Lo hizo recién en 2011, tras ser terminada no por SIEMENS, donde desde 1990 no entienden mucho de centrales nucleares, sino por la rusa ROSATOM. Cómo cambia el mundo…

Volviendo al aquí y al ahora, las intervenciones «endoluminales», para operar internos de reactor a través de algún tubo de circulación propio del diseño de la central, son un invento argentino hijo de la más perra necesidad. Somos el equivalente nuclear de los desarrolladores del «globito» de la angioplastía, y porque no tuvimos más remedio que serlo. Pero eso se cuenta después.

En el caso de Atucha II, el tubo para entrar y destapar la circulación de su canal de refrigeración AD13 es muy angosto (10,5 centímetros de diámetro). Hay que cortar ese disco separador (al cuete) que se corrió de lugar, impelido por la brutal corriente ascendente de las 600 toneladas de agua pesada que carga la central. Lo está obstruyendo casi totalmente. No es grave, porque hay 450 otros canales refrigerantes. Pero ésto es industria nuclear, y además argentina. La obsesión por la seguridad es indescriptible.

En fin, que se podría dejar todo como está, pero hay que cortar ese disco separador en tres pedazos, y todos deben ser lo suficientemente chicos como para luego poder ser recogidos en una canasta diseñada ad-hoc y salir por ese caño. Y ésa es la parte más fácil.

La difícil será añadirle cuatro puntos de sutura a los tres separadores que siguen intactos, para evitar que sigan el mal ejemplo del que se desprendió, y ni vibren ni se rompan. Lo cual podría no suceder nunca, pero si ocurre, habría que quitarlos, y eso obligaría a parar nuevamente la central mientras se los remueve. Y salir de operaciones vale un Perú de lucro perdido, casi un palo verde por día. De modo que mejor prevenir.

Todo esto lo tiene que autorizar la

ARN, la Agencia Regulatoria Nuclear, que por depender del Poder Ejecutivo Nacional tiene preeminencia sobre NA-SA en el tótem del estado argentino. Es una suegra, pero ahora externa y con mucho más mando. La ARN bien podría decidir que hay que hacer cirugía brava y destapar el recipiente, y en ese caso la reparación duraría años enteros, y joderse. Lo dicho, ARN hoy es el tribunal de alzada en seguridad. Lo que dice, se hace, pero lo frecuente es que diga qué NO se hace.

A recordar, en 1988 la otra y primera Atucha, la I, tuvo una ruptura mucho más importante y extensa. Afectó estructuras internas dentro de su propio recipiente de presión: una lanza con un sensor en la punta se puso a vibrar, por la tremenda corriente circulante por los internos. Vibró más de la cuenta, porque rompió las paredes de aleación de incolloy del canal refrigerante que lo contenía.

Eso desgarró y liberó pedazos de chapa, y además degolló un elemento combustible. Con ello, quedaron regadas centenares de pastillas de cerámica de dióxido de uranio (muy duras), sueltas en el brutal torrente de circulación de agua pesada.

El agua pesada en ambas Atuchas tiene dos roles: en el circuito llamado «de moderación», le baja la velocidad a los neutrones expelidos por la fisión de los átomos de uranio 235. Salen disparados a una velocidad casi lumínica, pero tras muchas colisiones con las móléculas de agua pesada, bajan a velocidad meramente supersónica. Es con esa velocidad disminuida con la que los neutrones son absorbidos por otros átomos de U235 y los fisionan. El uranio natural, combustible poco picante, si lo hay, tiene apenas un 0,71% de átomos de U235, el resto es U238 no físil. Sin la moderación del agua pesada, no habría reacción en cadena, la central directamente no arrancaría.

La otra función del agua pesada en estas centrales es la de enfriar el núcleo para que no se derrita, y llevarse al calor a otra parte (a los generadores de vapor del circuito secundario, para hacer girar la turbina). Es otra función que se cumple en otro circuito, porque para fungir de refrigerante o de moderador, el agua pesada debe estar a temperaturas y presiones bastante diferentes. No se pueden mezclar ambos caudales.

Pero en el incidente de 1988 en Atucha I, al romperse el aislamiento físico entre refrigerante y moderador, se mezclaron ambos torrentes. Y como el refrigerante llega 296 grados Celsius, elevó la temperatura del moderador por encima de su punto óptimo (está en 140 grados Celsius). Y entonces la máquina fue quedándose sin neutrones disponibles para fisión, por ende sin potencia, y se detuvo sola. No podía hacer otra cosa. Ese ejemplo de seguridad pasiva a inherente está basado en la Física, no en sistemas activos potencialmente falibles. La Física no se rompe.

Muy a contrapelo de las boludeces que se publicaron al respecto en aquel entonces, en ningún momento hubo la posibilidad de un Chernobyl criollo, slogan con el que Greenpeace reclutó tarjetas de crédito a rolete. Un determinante de seguridad es que Atucha I costó U$ 1800 por kilovatio instalado, y el RBMK de Chernobyl, reactor destripado si los hay, sólo U$ 200. Y la mitad del costo de Atucha I está en sistemas de seguridad.

Los valores de dólar considerados en esta pequeña comparación son de 1988. Me los dio en su momento el Ing. Abel González, entonces presidente de ENACE, y hoy una de las mayores autoridades mundiales en radioprotección del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), del UNSCEAR (Comité Científico de las Nacional Unidas sobre Efectos de las Radiaciones Atómicas), y hoy miembro asesor de la ARN.

En el pifostio de 1988, mucho peor que el de hoy en Atucha II, no hubo afectación de seguridad, pero sí de disponibilidad, y grave: o se reparaba la central o nos olvidábamos de que usarla hasta mandarla a decomisión. El

CALIN (Comité de Licenciamiento) y la Gerencia de Seguridad Radiológica de la CNEA no autorizarían jamás la operación de Atucha I en condiciones que no fueran de limpieza extrema e integridad física total del circuito primario.

Lo principal, tanto para esas dos agencias regulatorias y la propia CNEA, era proteger las bombas de refrigeración del circuito primario. Las pastillas de uranio son MUCHO más duras que los álabes de acero y los pueden hacer destruir, y después decime cómo refrigerás el núcleo.

Trabajar con dos entes de contralor internos a la CNEA era, cuentan los antiguos que todavía andan por los pasillos nucleares, el equivalente de tener dos suegras y ambas en casa: lo que es críticas, eso no faltaba.

Pero las cosas andaban joya.

Siguieron meses de discusiones interminables con los nibelungos. La proveedora SIEMENS propuso un enfoque de U$ 200 millones (al dólar de hoy serían U$ 512 millones). Siempre wagnerianos, propusieron hacer las cosas a lo grande: destapar el recipiente de presión, desmontar totalmente sus sistemas internos, e insumir dos años en cortar, remover, limpiar, sustituir, rearmar todo con componentes nuevos, montarlos, cerrar todo y volver la planta a funciones.

En medio de los apagones a mansalva de 1988, causados por lo que la Secretaría de Energía dirigida por el Dr. Jorge Lapeña llamó «planificación energética», la propuesta alemana era políticamente insostenible. Máxime si uno añade las sublevaciones carapintadas y la hiperinflación al combo de la vida cotidiana en Argentina. Además, la Secretaría de Energía no dudó en señalar a Atucha I como causa de los apagones, que más bien se originaban en unas doscientas antediluvianas máquinas térmicas a fueloil que no habían tenido mantenimiento desde… ¿1982? Buenos muchachos.

En realidad, en un ataque todavía preliminar de pan-ecologismo germánico, SIEMENS estaba por pirarse de un hasta entonces próspero negocio nuclear. Aunque la CNEA era un socio valioso y el trampolín para vender centrales en el Tercer Mundo, pensaban dejarla en la estacada. Pero además, querían irse con guita. Esto sólo se supo años más tarde.

A los alemanes ya no los podíamos correr con las garantías: ese desperfecto múltiple sucedió cuando la centralita ya tenía 14 años en línea. Y como los nibelungos eran copropietarios con el 25% de las acciones de

ENACE, pensábamos los podíamos apretar un poco (creíamos) justamente por socios.

Pero nos apretaron ellos a nosotros, con un manejo de medios y de políticos que causó asombro.

Los expertos nucleares argentinos no comían vidrio. Los Dres.

Jorge Sidelnik, Juan Carlos Almagro y Roberto Perazzo, de la CNEA se opusieron al programa alemán: Atucha 1 era entonces la mayor unidad de potencia individual del llamado

Sistema Interconectado Nacional, entonces muy pequeño e incipiente. La reparación tenía que ser rápida, no de dos años que, obviamente, por lo complejo e inusitado del trabajo, terminarían siendo 4 o 5.

Además, trabajar a recipiente de presión abierto sólo podía hacerse con rotaciones rápidas y constantes de personal para disminuir las dosis individuales de radiación absorbida por la gente. Por último, lo que pidió SIEMENS en 1988 era más o menos el doble de lo que había costado en 1968 la central NUEVA.

En 1984, el presupuesto de la CNEA había sido rebajado a la mitad del de 1983 en pesos, y mantenido ahí. Con esa situación y sin un mango, hubo que inventar algo que terminó siendo bastante revolucionario.

Sidelnik, Almagro y Perazzo prefirieron trabajar a recipiente cerrado, operando con herramientas a telecomando que diseñaron INVAP y TECHINT para la ocasión. Estos fierros, dotados de cámaras de TV y luces resistentes a la radiación, debían bajar por un canal refrigerante de apenas 10,5 cm. de diámetro y trabajar a 12 metros de profundidad en un medio oscuro pero muy radioactivo, donde las lámparas de filamento duraban minutos, y la electrónica se quemaba. En términos dimensionales, era como hacerle una angioplastía a un elefante, pero a través de un caño del grosor de un platito de café, y desde un cuarto piso.

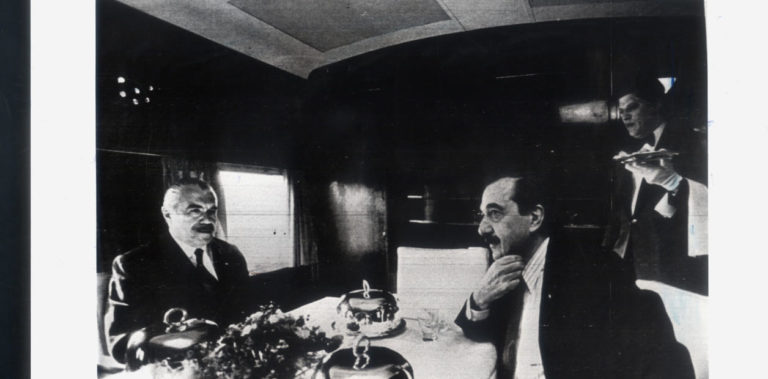

La presidenta de la CNEA,

Dra. Emma Pérez Ferreira, consideró los pros y las contras, les dio razón a los tres expertos, y le propuso ese abordaje al presidente de la Nación,

Raúl Alfonsín. Éste le dio una luz verde más bien trémula, y sólo porque le tenía fe a Emma, abnegada militante radical de toda la vida, además de física nuclear y reactorista, y persona de una honestidad vidriosa.

Para ubicarse: don Raúl tenía cierto derecho a trepidación. La catástrofe de Chernobyl había sucedido sólo dos años antes.

Esa reparación fue llamada «imposible» por los alemanes y -vaya a saber por qué- por casi todos los grandes medios argentinos, cuya opinión es, se sabe, insorbornable.

Pero se hizo igual, en sólo 18 meses (olvidate de 5 años), la mitad de los cuales se desperdició en tratar de negociar con los alemanes. Por último, costó U$ 17 millones, no U$ 200. Es decir, ahorró U$ 183 millones, que hoy serían U$ 480 millones.

Al país, esa reparación insólita le valió reacciones muy distintas. Primero vino a vernos el sueco Hans Blix, presidente del OIEA, a juntar al personal directivo y advertirle solemnemente de que no debía ponerse en marcha el reactor porque… (y seguía una lista de objeciones que concordaba punto a punto con las de SIEMENS).

Blix era un tipo cortante, de esos que te dice «Buenos días» como dándote una orden. Es fama que el Ing. Juan C. Duarte le contestó, muy tranquilo, que él debía representar a los alrededor de 130 estados-nación que adherían al OIEA, y no a una empresa alemana. Blix se puso blanco como una sábana, se atragantó la contestación y se rajó para su hotel, a tomarse el primer avión. No se lo extraña.

Lo que siguió a la puesta en marcha fue una felicitación por los expertos en seguridad radiológica del OIEA, bastante asombrados por la creatividad y la eficacia del procedimiento. En los años posteriores la central fue recibiendo tantas mejoras y optimizaciones criollas, desde entonces, que anda MEJOR, con una disponibilidad del 89%. Cuando nueva, tenía hasta 20 salidas de servicio por año. Lo que habría logrado ENACE en la quinta o sexta Atucha 1, si lograba producirla «en flota», lo logró NA-SA en concurso con la CNEA pero con una sola central: ésta fue dejando de portarse como un prototipo.

Es obvio que a Atucha 2 todavía le falta tomar esa clase de sopa. Todavía sigue siendo un prototipo, que comparte algunas «commonalities» con Atucha 1, pero es distinta al punto de usar elementos combustibles diferentes y no intercambiables. Lo dicho: no es «un Atuchón».

Hoy esa primera Atucha funciona a potencia nominal (es decir, la máxima) unos 319 días/año, y las paradas son las planificadas para servicio. No obstante, en 1990, cuando se la puso de nuevo en línea, el diario que a la sazón dirigía otro insobornable, Jorge Lanata, sacó en tapa la foto de Atucha 1 con un título en letras de cuerpo enorme: «La arreglamos con un alambre».

Hubo quienes le creyeron: cuando la centralita bonaerense volvió al ruedo, la histeria algo rentada de algunos medios argentinos era tan alta que el gabinete uruguayo, crédulo pero discreto, a fuerza de oriental, se reunió durante un tiempo en Tacuarembó, una capital departamental a -suponían- suficiente distancia geográfica de Atucha 1, aquel inminente Cheronbyl criollo.

Lo increíble es que después la CNEA no vendiera su nueva capacidad adquirida de reparación endoluminal a los programas nucleares de otros países: unos genios inventando cosas, los de CNEA. Pero en materia comercial, son excelentes científicos.

En suma, que NA-SA, que heredó las centrales nucleares de CNEA, todavía tiene gente de aquellos tiempos, como Sidelnik. Es más, alguien se acordó de que el enorme tacho usado como simulador de las herramientas de corte, soldadura, extracción y barrido todavía estaba en el predio, tirado en una barranca. Porque algún previsor había decidido conservarlo, en el caso -entonces muy improbable- de que Atucha II se terminara, y de que diera problemas parecidos.

Ambas improbabilidades ocurrieron, qué tal. Y la dirección actual de la firma, a diferencia de la que cesó en funciones en 2021, considera que NA-SA debe ser no sólo una operadora, sino una diseñadora y constructora de centrales. Entre otras ventajas, eso genera recursos humanos y técnicos para gestionar extensiones de vida. Y cuando ocurren despelotes, resolver los muchos que no pintan en el manual de un prototipo. El fabricante de un prototipo, oh lector,

es el que escribe el manual. Y el que lo reescribe.

Ese tipo de conducción, en alguna ocasión mejor, tal vez nos permita construir centrales nucleares 100% argentinas y con componentes nacionales. Ese fue el sueño industrial de Jorge Sabato. Y va a tener que ser una CANDU, sin recipiente de presión, bastante divergente de las Atuchas, esas mutantes, pero más parecida a las máquinas de Canadá, la India, Corea, China, Pakistán y Rumania.

Son decenas: componen el 11% del parque nucleoeléctrico mundial, y en los fríos números y a lo largo de décadas, vienen probando ser las de construcción más económica, y figuran siempre entre las de mayor disponibilidad y seguridad. El parque de centrales de este tipo de la India no para de crecer (ya tiene 22) y el de Rumania se prepara para duplicar su capacidad instalada. Misma seguridad, menos complejidad, un 50% menos de costo, y la posibilidad de que, construyendo en flota, TODOS los componentes sean «Industria Argentina».

El

Ing. José Luis Antúnez, el hombre que hizo la tarea (también llamada imposible) de terminar Atucha II, a esa por ahora hipotética CANDÚ argenta la llama

«Proyecto Nacional». Y si pinta plata, dejará de ser hipotética: los componentes están en diseño. Finalmente, la capacidad de diseñar, testear y hacer es lo que diferencia a un fabricante de autos de un chofer.

Los choferes no escriben el manual.

Atucha II había dejado de operar en Octubre debido a un problema detectado enteramente distinto: se habían detectado vibraciones anómalas en la turbina de la central, que es de SIEMENS. Como siempre que se detiene por otras causas una máquina que le factura a CAMMESA alrededor de U$ 787.000 diarios de electricidad, se aprovecha para revisarla de cabo a rabo con todo tipo de medios técnicos.

Aún así, las cosas se están poniendo complicadas. NA-SA tiene en sus planes el proyecto de extensión de vida de la central Atucha I que le daría 20 años más de operaciones, y ha tenido extensiones de vida previas. Las obras sí o sí deberían tener fecha de inicio en 2024, porque alrededor de Septiembre de ese año termina la licencia operativa actual otorgada por la ARN.

Estas movidas hay que armarlas con mucha antelación. El Poder Ejecutivo Nacional debería haber dado hace ya dos años una autorización para armar un fideicomiso a financiar por el

Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS, plata del ANSES, es decir de los jubilados) y eventualmente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por U$ 450 millones. Con un crédito de ambas entidades, en 2014 se paró la central cordobesa de Embalse para una extensión de vida de 30 años, tarea que concluyó con éxito en 2018.

Pero aquel fideicomiso se armó en 2009, y los contratos por los componentes más caros y con grandes tiempos de espera de fabricación se fueron firmando a partir de 2010. Cuando se paró Embalse para su extensión de vida, estaba todo comprado o en fabricación, y más de 100 empresas tenían sus contratos respectivos, o de obra. Quien quisiera detener el proceso y sacar a Embalse del ruedo –

la única medida antinuclear que el gobierno de Mauricio Macri no se atrevió a tomar– se habría ligado unos cuantos juicios, y algunos de firmas poderosas como

Pecom o

IMPSA.

Todo esto indicaría que la extensión de vida de Atucha I no está garantizada, si no hay contratos de provisión y obra firmados antes de las elecciones presidenciales. Eso, por un lado. Y es serio.

Por otro, si la salida de servicio de Atucha II se prolongara hasta Septiembre 2024, NA-SA tendría grandes pérdidas y eso quizás la obligaría a archivar el proyecto más estratégico de su dirección actual: usar de una vez por todas la licencia comprada a la

Atomic Energy Commission of Canada, Ltd. en 1974 para generar «clones» potenciados y mejorados de la mejor central nuclear del país,

que es Embalse, una CANDU-6.

En suma, mal momento este de Atucha II para romperse, por una vez que NA-SA volvió a tener una dirección industrialista y con picazón de independencia tecnológica. Pero a esta altura del partido, Argentina es el mayor experto mundial en reparaciones de este tipo de centrales, y ésta es comparativamente más sencilla que la vasta rotura de sistemas internos de Atucha I en 1988.

NA-SA se tiene confianza en que para agosto de 2023 Atucha 2 vuelva al ruedo.

Daniel E. Arias

Axel nació en Tucumán y actualmente vive con su familia en Río Negro, donde estudia Geología en la Universidad Nacional del Comahue. (Imagen: gentileza Axel Córdoba)

Axel nació en Tucumán y actualmente vive con su familia en Río Negro, donde estudia Geología en la Universidad Nacional del Comahue. (Imagen: gentileza Axel Córdoba)

( 01 de Octubre 2016) Hay otra discusión de fondo respecto de nuestro perfil como país nuclear. ¿Aumentamos nuestra masa muscular y trepamos de categoría? ¿Nos volvemos un welter? ¿Es imposible? ¿Para un país que vino derrotando casi sistemáticamente en reactores a EEUU, Rusia, Francia, Canadá, China y Corea? ¿O en nombre del colonialismo mental de nuestra dirigencia, nos cortamos una pierna y bajamos a peso mosca?

Más allá de la primogenitura por un plato de lentejas que nos ofrece Fukushima-san, hay otro obstáculo en la candidatura de Grossi: la canciller Susana Malcorra quiere ser la próxima Directora General de la ONU, lo que en sí no es malo. Si lo es que haya proscripto la candidatura de Grossi en OIEA: por alguna causa, la funcionaria cree que Argentina no podría tener dos cargos directivos en Naciones Unidas. El mundo la desmiente: Brasil dirige la FAO y la OMC simultáneamente, sin haber dejado jamás de tratar de meterse a codazos en el Consejo de Seguridad, el poder real de la ONU.

Malcorra ya salió poco airosa de dos “straw pullings”, y sigue en carrera ya casi sin chances. Del tercero, celebrado el 26-09, salió con 7 votos favorables, 7 adversos y una abstención. Eso la pone en 4to lugar tras el portugués Antonio Gutierres, con 12, 2 y 1 respectivamente. Pero con tal de esquivar el letal veto británico -que terminaría con sus expectativas- la canciller está lanzando comunicados con el vicecanciller británico, Alan Duncan, donde otorga al RU términos inútilmente complacientes ante la pesca y la exploración petrolera ilegales de los “kelpers”. Y todo a cambio de nada para la Argentina, casi al estilo de Guido Di Tella, fuera de los ositos de peluche.

Esto hoy le causa espasmos gástricos a los aliados radicales del macrismo. Por lo demás, hay una dosis de “wishful thinking” en creer que el RU dejará acceder al Secretariado General de la ONU a alguien que tiene al menos un pasaporte argentino. “Roma traditoribus non praemiat”.

Peor aún: ese sillón no vale semejantes agachadas. Es un sitial decorativo, en el que se sigue un libreto escrito (a codazos y peleándose por el lápiz) por las potencias que ensayaron sus bombas de hidrógeno antes de 1968: EEUU, Rusia, China, el RU y Francia, autodenominadas “Consejo de Seguridad”.

Eso marca una diferencia enorme con la dirección general del OIEA, un organismo más tecnológico donde la Argentina, por su historial exportador, tiene tela real para cortar.

Como prueba conceptual de lo irrelevante que resulta el cargo de Secretario General para el país de origen del secretario, cuando Kofi-Annan encabezó la ONU no parece haber podido hacer mucho por su Ghana nativa, como tampoco Bouthros Gali por Egipto o Javier Pérez de Cuéllar por Perú. Ban Ki-Moon no es ninguna excepción: cuando asumió en 2007, Corea del Sur ya tenía casi tres décadas como potencia industrial. Ban Ki-Moon no cambió la historia, y menos la de su patria.

Hay que admitir que para un estado sin desarrollo nuclear propio, la dirección del OIEA es también irrelevante. El egipcio Mohammed ElBaradei se ganó un Nóbel de la Paz en 2005 desde ese puesto, pero lo único que hizo avanzar el status de la industria nuclear de su país fue el poderoso reactor ETRR de Inshas, cerca del Cairo. Comprado en 1996 a la firma barilochense INVAP, para más datos.

Sin embargo, otra cosa que demostró ElBaradei es que el OIEA también puede ser irrelevante –o hacer historia, según se elija ver- incluso cuando la dirige un hombre honesto como él. En 2003 y tras cuidadosas inspecciones de Irak, el egipcio se atravesó en la proa de los EEUU y eximió a Saddam Hussein de toda sospecha de haber resucitado su programa de armas.

El presidente George W. Bush se encogió de hombros e invadió Iraq de todos modos: ¿acaso necesitaba motivos? Él tenía los Marines y Hussein, mucho petróleo. Los EEUU perdieron aproximadamente 5000 hombres, Irak vió morir un número indeterminado entre 150.000 y 1 millón de sus habitantes, contempló la destrucción de sus bibliotecas, universidades, clases profesionales y medias, el país arrojó a los caminos o a los mares a 4 millones de emigrantes desesperados, desapareció como estado y hoy es cuna de organizaciones terroristas subnacionales, como el ISIS.

Y respecto de las armas nucleares de Hussein, ElBaradei tenía razón: no existían. Ahora tampoco existe Irak.

ElBaradei es una prueba conceptual de que, en lo personal, “garpa más” dirigir el OIEA como lo hizo siempre Yukyo Amano: dejando hacer todo y haciendo nada.

Falta saber qué puede hacer un argentino honesto por la Argentina, país nuclear, desde la dirección general de ese enmarañado reñidero vienés. Tal vez no sea mucho, tal vez sea muchísimo, tal vez sólo bastante. No lo sabemos porque nunca sucedió.

Los centenares de empresas criollas de tecnología, de universidades, de agencias científicas y de personalidades que este semestre firmaron solicitadas para que Macri proponga a Grossi de una vez por todas hablan de muchas expectativas. Es lógico. Tras la odisea que fue la terminación de Atucha II, en nuestro país hay unos 130 proveedores nucleares nuevos, categoría PyME o mayor. Y el “study case” favorito de todos, INVAP, empresa nuclear, espacial y pública, desde 2006 a hoy pasó de facturar U$ 30 a U$ 200 millones/año. Pero si se exportara el CAREM, habría negocios para los gigantes locales con divisiones o empresas nucleares: Pérez Companc, IMPSA y Techint. Por favor, alguien “inter pares” que despierte a Macri. O a su padre.

Grossi a cargo de OIEA es un gran sigo de interrogación. Como dijo Niels Bohr, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Pero podemos tratar de imaginarlo mirando la historia nuclear argentina, tan atípica. Son muy pocos los países que pueden producir un diplomático tan extraño como el mentado Rafael Grossi.

( 01 de Octubre 2016) Hay otra discusión de fondo respecto de nuestro perfil como país nuclear. ¿Aumentamos nuestra masa muscular y trepamos de categoría? ¿Nos volvemos un welter? ¿Es imposible? ¿Para un país que vino derrotando casi sistemáticamente en reactores a EEUU, Rusia, Francia, Canadá, China y Corea? ¿O en nombre del colonialismo mental de nuestra dirigencia, nos cortamos una pierna y bajamos a peso mosca?

Más allá de la primogenitura por un plato de lentejas que nos ofrece Fukushima-san, hay otro obstáculo en la candidatura de Grossi: la canciller Susana Malcorra quiere ser la próxima Directora General de la ONU, lo que en sí no es malo. Si lo es que haya proscripto la candidatura de Grossi en OIEA: por alguna causa, la funcionaria cree que Argentina no podría tener dos cargos directivos en Naciones Unidas. El mundo la desmiente: Brasil dirige la FAO y la OMC simultáneamente, sin haber dejado jamás de tratar de meterse a codazos en el Consejo de Seguridad, el poder real de la ONU.

Malcorra ya salió poco airosa de dos “straw pullings”, y sigue en carrera ya casi sin chances. Del tercero, celebrado el 26-09, salió con 7 votos favorables, 7 adversos y una abstención. Eso la pone en 4to lugar tras el portugués Antonio Gutierres, con 12, 2 y 1 respectivamente. Pero con tal de esquivar el letal veto británico -que terminaría con sus expectativas- la canciller está lanzando comunicados con el vicecanciller británico, Alan Duncan, donde otorga al RU términos inútilmente complacientes ante la pesca y la exploración petrolera ilegales de los “kelpers”. Y todo a cambio de nada para la Argentina, casi al estilo de Guido Di Tella, fuera de los ositos de peluche.

Esto hoy le causa espasmos gástricos a los aliados radicales del macrismo. Por lo demás, hay una dosis de “wishful thinking” en creer que el RU dejará acceder al Secretariado General de la ONU a alguien que tiene al menos un pasaporte argentino. “Roma traditoribus non praemiat”.

Peor aún: ese sillón no vale semejantes agachadas. Es un sitial decorativo, en el que se sigue un libreto escrito (a codazos y peleándose por el lápiz) por las potencias que ensayaron sus bombas de hidrógeno antes de 1968: EEUU, Rusia, China, el RU y Francia, autodenominadas “Consejo de Seguridad”.

Eso marca una diferencia enorme con la dirección general del OIEA, un organismo más tecnológico donde la Argentina, por su historial exportador, tiene tela real para cortar.

Como prueba conceptual de lo irrelevante que resulta el cargo de Secretario General para el país de origen del secretario, cuando Kofi-Annan encabezó la ONU no parece haber podido hacer mucho por su Ghana nativa, como tampoco Bouthros Gali por Egipto o Javier Pérez de Cuéllar por Perú. Ban Ki-Moon no es ninguna excepción: cuando asumió en 2007, Corea del Sur ya tenía casi tres décadas como potencia industrial. Ban Ki-Moon no cambió la historia, y menos la de su patria.

Hay que admitir que para un estado sin desarrollo nuclear propio, la dirección del OIEA es también irrelevante. El egipcio Mohammed ElBaradei se ganó un Nóbel de la Paz en 2005 desde ese puesto, pero lo único que hizo avanzar el status de la industria nuclear de su país fue el poderoso reactor ETRR de Inshas, cerca del Cairo. Comprado en 1996 a la firma barilochense INVAP, para más datos.

Sin embargo, otra cosa que demostró ElBaradei es que el OIEA también puede ser irrelevante –o hacer historia, según se elija ver- incluso cuando la dirige un hombre honesto como él. En 2003 y tras cuidadosas inspecciones de Irak, el egipcio se atravesó en la proa de los EEUU y eximió a Saddam Hussein de toda sospecha de haber resucitado su programa de armas.

El presidente George W. Bush se encogió de hombros e invadió Iraq de todos modos: ¿acaso necesitaba motivos? Él tenía los Marines y Hussein, mucho petróleo. Los EEUU perdieron aproximadamente 5000 hombres, Irak vió morir un número indeterminado entre 150.000 y 1 millón de sus habitantes, contempló la destrucción de sus bibliotecas, universidades, clases profesionales y medias, el país arrojó a los caminos o a los mares a 4 millones de emigrantes desesperados, desapareció como estado y hoy es cuna de organizaciones terroristas subnacionales, como el ISIS.

Y respecto de las armas nucleares de Hussein, ElBaradei tenía razón: no existían. Ahora tampoco existe Irak.

ElBaradei es una prueba conceptual de que, en lo personal, “garpa más” dirigir el OIEA como lo hizo siempre Yukyo Amano: dejando hacer todo y haciendo nada.

Falta saber qué puede hacer un argentino honesto por la Argentina, país nuclear, desde la dirección general de ese enmarañado reñidero vienés. Tal vez no sea mucho, tal vez sea muchísimo, tal vez sólo bastante. No lo sabemos porque nunca sucedió.

Los centenares de empresas criollas de tecnología, de universidades, de agencias científicas y de personalidades que este semestre firmaron solicitadas para que Macri proponga a Grossi de una vez por todas hablan de muchas expectativas. Es lógico. Tras la odisea que fue la terminación de Atucha II, en nuestro país hay unos 130 proveedores nucleares nuevos, categoría PyME o mayor. Y el “study case” favorito de todos, INVAP, empresa nuclear, espacial y pública, desde 2006 a hoy pasó de facturar U$ 30 a U$ 200 millones/año. Pero si se exportara el CAREM, habría negocios para los gigantes locales con divisiones o empresas nucleares: Pérez Companc, IMPSA y Techint. Por favor, alguien “inter pares” que despierte a Macri. O a su padre.

Grossi a cargo de OIEA es un gran sigo de interrogación. Como dijo Niels Bohr, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Pero podemos tratar de imaginarlo mirando la historia nuclear argentina, tan atípica. Son muy pocos los países que pueden producir un diplomático tan extraño como el mentado Rafael Grossi.

Si bien en lo formal la ABACC, como institución bilateral de naturaleza técnica, fue creada con una función específica orientada a gestionar un Sistema Común de Contabilidad y Control (de materiales nucleares), su creación facilitó la cooperación entre Argentina y Brasil en los usos pacíficos de la energía nuclear y, como corolario, tuvo el efecto político de deconstruir la rivalidad histórica alentada desde afuera.

Algunos referentes habían evaluado y anticipado esta necesidad. En 1977, el tecnólogo argentino Jorge Sabato citaba al politólogo brasileño Helio Jaguaribe: “La llave de la independencia de América Latina es el entendimiento argentino-brasileño […] Y la llave del entendimiento argentino-brasileño es la cooperación nuclear” (Sabato, 1977: 13, 17).

La ABACC y el Protocolo Adicional

En un cable enviado a Washington del 11/05/2009 (develado por WikiLeaks), el embajador de EEUU en Brasil, Clifford Sobel, pone en evidencia la intención de manipular y debilitar la relación bilateral:

“Argentina ha aceptado la opinión de que, debido a que tanto Brasil como Argentina concluyeron su Acuerdo Cuatripartito con el OIEA en 1997 bajo el paraguas de la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) de 1991, Argentina no puede aceptar un Protocolo Adicional sin que Brasil lo haga también. Si se pudiera encontrar una forma de que Argentina firmara un Protocolo Adicional sin que Brasil tuviera que hacerlo, se ejercería una enorme presión sobre Brasil para que hiciera lo mismo”.

Como respuesta a este tipo de maniobras, en abril de 2010, el ministro de Defensa durante la gestión de Ignacio Lula da Silva, Nelson Jobim, convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, afirmaba que “Brasil decidió aprobar el TNP y mantener el TNP, pero no cederá al protocolo adicional, por ser invasivo de nuestra soberanía” (Audiencia Pública 0298/10, 07/04/2010). Un mes más tarde, cuando se le pregunta en una entrevista al canciller brasileño Celso Amorim la posibilidad de que Argentina “deje solo a Brasil”, dado que sectores de la Cancillería argentina estarían a favor del PA, sostuvo:

“Los acuerdos nucleares con Argentina, de los cuales la ABACC es fundamental, son un pilar de nuestra asociación estratégica. Los dos países tienen que caminar juntos, y eso se percibe en ambos lados. No veo riesgo de adhesión unilateral” (citado en: Folha de S. Paulo, 03/05/2010).

Pocos días más tarde, el especialista argentino de relaciones internacionales Juan G. Tokatlian sostenía en un diario local que la ABACC es suficiente para garantizar la no proliferación, siendo necesario reforzarla con nuevos compromisos bilaterales. Y luego de explicar que Argentina debería explicitar su intención de no firmar el PA, agregaba:

“Mientras ello no suceda, Estados Unidos va a seguir presionando a la Argentina para que se produzca una fisura entre Buenos Aires y Brasilia. Hace poco, en la Conferencia de Seguridad Nuclear convocada por Barack Obama, la Argentina estuvo cerca de aceptar el protocolo a cambio de nada. Ello hubiese sido un error estratégico monumental” (Tokatlian, 2010).

Dos hitos relacionados al estatus de ABACC tuvieron lugar en 2011. Con 20 años de trayectoria, la ABACC comienza a participar como observadora en las reuniones de la Junta de Gobernadores del OIEA. Además, luego de cinco años de negociaciones en el ámbito del Grupo de Proveedores Nucleares (NSG, por sus siglas en inglés) –integrado por los 46 países exportadores de tecnología nuclear– se acepta que la ABACC presenta garantías suficientes para ser considerado en un nivel similar al PA (Jonas et al., 2012).

Finalmente, en la Estrategia de Defensa Nacional de 2012 se sostiene que Brasil “no adherirá a nuevos compromisos hasta que los estados con armas nucleares hagan un progreso significativo hacia el cumplimiento de sus obligaciones de desarme en virtud del Artículo VI del TNP” (citado en: Oliveira do Nascimento Plum y Rollemberg de Resende, 2016: 587).

En este contexto, entre 2014 y 2016, la Argentina fue elegida para presidir las actividades del NSG, quedando al frente el entonces embajador argentino en Austria y representante permanente en el OIEA, Rafael Grossi y al presente director General de OIEA.

De nuevo, el especialista argentino Juan G. Tokatlian, en 2016, explicaba en el diario La Nación, que más de 140 países habían firmado protocolos, “entre ellos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que, con variaciones respecto del modelo estándar, plantean un esquema no intrusivo en cuanto a la inspección de sus arsenales nucleares, que siguen intactos”. Razonaba que el modelo convencional de PA “no es superior en sus exigencias al Acuerdo Cuatripartito”. Por esta razón, frente a argumentos hipotéticos que especulan que la firma del PA garantiza el apoyo de Washington o que “habría más negocios en el campo nuclear”, concluye que “el oportunismo en política exterior ha sido y es nefasto pues genera un beneficio simbólico de corto plazo y un costo alto en el largo plazo”. Y agrega que “provocar el desmantelamiento de un mecanismo único en el mundo y que ha probado ser muy eficaz sería inaudito”.

La política exterior de alineamiento incondicional del gobierno de Macri –que en 2016 inició otro ciclo de desindustrialización, financierización, endeudamiento y fuga– intentó llevar a la Argentina a la firma del PA mientras dejaba morir de inanición e intrascendencia a la ABACC. La gradualidad de la maniobra suponía ganar las elecciones en 2019.

“Patio trasero” versus ventana de oportunidad

En el contexto presente de reacción exacerbada a la emergencia de China en la disputa hegemónica, EEUU veta –con dichos y acciones humillantes– el acceso de Argentina a la compra de una central nuclear a una empresa china. El gobierno argentino parece estar aceptando disimuladamente el veto, con efecto de evaporación de la política nuclear y desarticulación del sector. Esta señal de debilidad sugiere la inminente intensificación de presiones para que Argentina firme el PA de forma unilateral como prenda final de subordinación. En apariencia, a cambio de nada. Este paso sería letal para el fortalecimiento y desarrollo de la ABACC.

Ahora bien, en el “Acta de la reunión del Comité Permanente argentino-brasileño de Política Nuclear (CPPN)”, realizada en el Palacio San Martín, el 26/07/2022, puede leerse que las presidencias argentina (2022-2023) y la brasileña (2923-2024) del NSG permitirán “avanzar en acciones conjuntas de concientización y difusión entre los demás Gobiernos Participantes del NSG sobre la ABACC como mecanismo innovador, único y eficiente en materia de salvaguardias, que brinda garantías equiparables a las del Modelo de Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguardias”.

Y también se lee:

“Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de difundir la experiencia de la ABACC como una experiencia sumamente exitosa en materia de salvaguardias, particularmente, a la luz de las crecientes presiones respecto del Modelo de Protocolo Adicional de cara a la próxima Conferencia de Examen”.

En un escenario global donde la transición energética es presentada como la bala de plata disponible para impulsar el “rejuvenecimiento” de un capitalismo anémico, los evidentes límites de las energías renovables intermitentes hace girar las miradas hacia la energía nuclear, revalorizada como energía de base robusta, segura y económicamente viable.

En el núcleo de la batalla por el desarrollo, invisibilizar la centralidad del factor tecnológico es parte de la geopolítica del “patio trasero”. La apertura a la multipolaridad y la colaboración nuclear entre Argentina y Brasil aparecen como iniciativas complementarias y decisivas para neutralizar la imposición de vetos y marcos normativos obstaculizadores de esta ventana de oportunidad para ambos países.

Si bien en lo formal la ABACC, como institución bilateral de naturaleza técnica, fue creada con una función específica orientada a gestionar un Sistema Común de Contabilidad y Control (de materiales nucleares), su creación facilitó la cooperación entre Argentina y Brasil en los usos pacíficos de la energía nuclear y, como corolario, tuvo el efecto político de deconstruir la rivalidad histórica alentada desde afuera.

Algunos referentes habían evaluado y anticipado esta necesidad. En 1977, el tecnólogo argentino Jorge Sabato citaba al politólogo brasileño Helio Jaguaribe: “La llave de la independencia de América Latina es el entendimiento argentino-brasileño […] Y la llave del entendimiento argentino-brasileño es la cooperación nuclear” (Sabato, 1977: 13, 17).

La ABACC y el Protocolo Adicional

En un cable enviado a Washington del 11/05/2009 (develado por WikiLeaks), el embajador de EEUU en Brasil, Clifford Sobel, pone en evidencia la intención de manipular y debilitar la relación bilateral:

“Argentina ha aceptado la opinión de que, debido a que tanto Brasil como Argentina concluyeron su Acuerdo Cuatripartito con el OIEA en 1997 bajo el paraguas de la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) de 1991, Argentina no puede aceptar un Protocolo Adicional sin que Brasil lo haga también. Si se pudiera encontrar una forma de que Argentina firmara un Protocolo Adicional sin que Brasil tuviera que hacerlo, se ejercería una enorme presión sobre Brasil para que hiciera lo mismo”.

Como respuesta a este tipo de maniobras, en abril de 2010, el ministro de Defensa durante la gestión de Ignacio Lula da Silva, Nelson Jobim, convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, afirmaba que “Brasil decidió aprobar el TNP y mantener el TNP, pero no cederá al protocolo adicional, por ser invasivo de nuestra soberanía” (Audiencia Pública 0298/10, 07/04/2010). Un mes más tarde, cuando se le pregunta en una entrevista al canciller brasileño Celso Amorim la posibilidad de que Argentina “deje solo a Brasil”, dado que sectores de la Cancillería argentina estarían a favor del PA, sostuvo:

“Los acuerdos nucleares con Argentina, de los cuales la ABACC es fundamental, son un pilar de nuestra asociación estratégica. Los dos países tienen que caminar juntos, y eso se percibe en ambos lados. No veo riesgo de adhesión unilateral” (citado en: Folha de S. Paulo, 03/05/2010).

Pocos días más tarde, el especialista argentino de relaciones internacionales Juan G. Tokatlian sostenía en un diario local que la ABACC es suficiente para garantizar la no proliferación, siendo necesario reforzarla con nuevos compromisos bilaterales. Y luego de explicar que Argentina debería explicitar su intención de no firmar el PA, agregaba:

“Mientras ello no suceda, Estados Unidos va a seguir presionando a la Argentina para que se produzca una fisura entre Buenos Aires y Brasilia. Hace poco, en la Conferencia de Seguridad Nuclear convocada por Barack Obama, la Argentina estuvo cerca de aceptar el protocolo a cambio de nada. Ello hubiese sido un error estratégico monumental” (Tokatlian, 2010).

Dos hitos relacionados al estatus de ABACC tuvieron lugar en 2011. Con 20 años de trayectoria, la ABACC comienza a participar como observadora en las reuniones de la Junta de Gobernadores del OIEA. Además, luego de cinco años de negociaciones en el ámbito del Grupo de Proveedores Nucleares (NSG, por sus siglas en inglés) –integrado por los 46 países exportadores de tecnología nuclear– se acepta que la ABACC presenta garantías suficientes para ser considerado en un nivel similar al PA (Jonas et al., 2012).

Finalmente, en la Estrategia de Defensa Nacional de 2012 se sostiene que Brasil “no adherirá a nuevos compromisos hasta que los estados con armas nucleares hagan un progreso significativo hacia el cumplimiento de sus obligaciones de desarme en virtud del Artículo VI del TNP” (citado en: Oliveira do Nascimento Plum y Rollemberg de Resende, 2016: 587).

En este contexto, entre 2014 y 2016, la Argentina fue elegida para presidir las actividades del NSG, quedando al frente el entonces embajador argentino en Austria y representante permanente en el OIEA, Rafael Grossi y al presente director General de OIEA.

De nuevo, el especialista argentino Juan G. Tokatlian, en 2016, explicaba en el diario La Nación, que más de 140 países habían firmado protocolos, “entre ellos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que, con variaciones respecto del modelo estándar, plantean un esquema no intrusivo en cuanto a la inspección de sus arsenales nucleares, que siguen intactos”. Razonaba que el modelo convencional de PA “no es superior en sus exigencias al Acuerdo Cuatripartito”. Por esta razón, frente a argumentos hipotéticos que especulan que la firma del PA garantiza el apoyo de Washington o que “habría más negocios en el campo nuclear”, concluye que “el oportunismo en política exterior ha sido y es nefasto pues genera un beneficio simbólico de corto plazo y un costo alto en el largo plazo”. Y agrega que “provocar el desmantelamiento de un mecanismo único en el mundo y que ha probado ser muy eficaz sería inaudito”.

La política exterior de alineamiento incondicional del gobierno de Macri –que en 2016 inició otro ciclo de desindustrialización, financierización, endeudamiento y fuga– intentó llevar a la Argentina a la firma del PA mientras dejaba morir de inanición e intrascendencia a la ABACC. La gradualidad de la maniobra suponía ganar las elecciones en 2019.

“Patio trasero” versus ventana de oportunidad

En el contexto presente de reacción exacerbada a la emergencia de China en la disputa hegemónica, EEUU veta –con dichos y acciones humillantes– el acceso de Argentina a la compra de una central nuclear a una empresa china. El gobierno argentino parece estar aceptando disimuladamente el veto, con efecto de evaporación de la política nuclear y desarticulación del sector. Esta señal de debilidad sugiere la inminente intensificación de presiones para que Argentina firme el PA de forma unilateral como prenda final de subordinación. En apariencia, a cambio de nada. Este paso sería letal para el fortalecimiento y desarrollo de la ABACC.

Ahora bien, en el “Acta de la reunión del Comité Permanente argentino-brasileño de Política Nuclear (CPPN)”, realizada en el Palacio San Martín, el 26/07/2022, puede leerse que las presidencias argentina (2022-2023) y la brasileña (2923-2024) del NSG permitirán “avanzar en acciones conjuntas de concientización y difusión entre los demás Gobiernos Participantes del NSG sobre la ABACC como mecanismo innovador, único y eficiente en materia de salvaguardias, que brinda garantías equiparables a las del Modelo de Protocolo Adicional a los acuerdos de salvaguardias”.

Y también se lee:

“Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de difundir la experiencia de la ABACC como una experiencia sumamente exitosa en materia de salvaguardias, particularmente, a la luz de las crecientes presiones respecto del Modelo de Protocolo Adicional de cara a la próxima Conferencia de Examen”.

En un escenario global donde la transición energética es presentada como la bala de plata disponible para impulsar el “rejuvenecimiento” de un capitalismo anémico, los evidentes límites de las energías renovables intermitentes hace girar las miradas hacia la energía nuclear, revalorizada como energía de base robusta, segura y económicamente viable.

En el núcleo de la batalla por el desarrollo, invisibilizar la centralidad del factor tecnológico es parte de la geopolítica del “patio trasero”. La apertura a la multipolaridad y la colaboración nuclear entre Argentina y Brasil aparecen como iniciativas complementarias y decisivas para neutralizar la imposición de vetos y marcos normativos obstaculizadores de esta ventana de oportunidad para ambos países.