El gobierno argentino denunció la pesca ilegal por buques británicos en aguas de las Georgias del Sur

La Cancillería argentina denunció que buques pesqueros de bandera británica operan «ilegalmente en las aguas circundantes a las Islas Georgias del Sur, con ilegítimas licencias emitidas por el Reino Unido y fuera del marco multilateral» que rige la actividad en dicha área.

Según un comunicado difundido por el Palacio San Martín, «la pesca en estas aguas es regulada desde 1982 por la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), un organismo multilateral conformado por 26 países miembros, entre ellos la Argentina y el Reino Unido«. «Para esta temporada no se logró adoptar una medida que habilite la pesca de la especie austromerluza negra en Georgias. La pesca británica es por ende violatoria del régimen deL CCRVMA que durante 40 años logró evitar la sobrepesca y el colapso del ecosistema marino antártico», se detalló en el documento. Argentina rechazó «categóricamente de forma bilateral y multilateral estas medidas unilaterales del Reino Unido, que constituyen un grave incumplimiento de las normas del Sistema del Tratado Antártico». «Frente a esta situación ilegal, la Argentina viene tomando acciones firmes en defensa del régimen multilateral y preservando la posición nacional respecto a la Cuestión Malvinas». Sostuvo que el país «recientemente reafirmó su posición en la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, el principal foro antártico que se reunió este año en Berlín». La Argentina instó también a todos los Miembros de Ccrvma a evitar la comercialización del producto de dicha pesca ilegal. «Se solicitó a su vez a la Secretaría Ejecutiva de Ccrvma incorporar a estos buques de pabellón británico en la lista de buques que incurren en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), requiriendo el apoyo de los demás Miembros en dicho proceso», se indicó. Por último, «Argentina reitera su rechazo a las acciones unilaterales del Reino Unido, en tanto son violatorias del régimen de Ccrvma y no se ajustan a los principios de cooperación antártica y buena fe que caracterizan al Sistema del Tratado Antártico. Asimismo, la Argentina solicita el cese inmediato de esta pesca ilegal». El comunicado de la cancillería argentina puede leerse en su página, aquí.Observación de AgendAR:

A lo largo de la existencia de nuestro portal, en numerosas notas, hemos sostenido que para defender los recursos del mar argentino, y nuestra soberanía, es necesario equipar con elementos modernos a nuestras Armada y Prefectura Naval. No para sostener un conflicto bélico -no está en la intención de la Argentina, ni es una posibilidad en el futuro cercano- sino para desalentar la pesca ilegal que realizan pesqueros británicos, españoles, chinos… También es necesario reformar los tribunales correspondientes a estas jurisdicciones, demasiado tolerantes en la práctica con las empresas que realizan esa pesca ilegal.Fernández, en la cumbre de los BRICS: «Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones»

El presidente Alberto Fernández expresó este viernes 24, al participar en forma virtual de la XIV Cumbre de Jefes de Estado de los BRICS, la aspiración de la Argentina de ser uno de los «miembros plenos» del grupo de países y potencias emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

«Aspiramos a ser miembros plenos de este grupo de naciones que ya representa el 42% de la población mundial y el 24% del producto bruto global», transmitió el mandatario argentino. «Somos proveedores seguros y responsables de alimentos, reconocidos en el ámbito de la biotecnología y en tecnología logística aplicada. Esto significa que no solo somos capaces de producir y exportar alimentos. También sabemos suministrar servicios y formar especialistas para que otros países hagan crecer su eficiencia productiva y mejoren así la calidad de vida de sus habitantes». Sostuvo que «ni el trigo ni los alimentos pueden convertirse en un arma de guerra» e hizo un llamado a «la paz urgente» porque «es urgente hacer un mundo más igualitario». Este es el video de su breve discurso (1 minuto 18 segundos): La nota completa de Télam aquí.El Ministerio de Salud recibió 1.044.250 dosis de Sputnik V del laboratorio Richmond

Buenos Aires es la mejor ciudad para vivir de América Latina, según The Economist

La ciudad de Buenos Aires fue elegida como la mejor de América Latina para vivir y la única de la región que entró en las categorías más altas del ranking, según el listado The Global Liveability Index 2022, que anualmente elabora The Economist.

En esta nueva edición del ranking, la capital argentina registra una mejora global de la calidad de vida como consecuencia del fin de las restricciones de la pandemia, lo que se tradujo en mejoras en las puntuaciones de cultura, medioambiente, educación y salud, algo que ocurrió también en la mayoría de las ciudades. En términos generales, Buenos Aires creció casi 3 puntos desde el último ranking y obtuvo la calificación de mejor ciudad latinoamericana para vivir por octava vez en los últimos nueve años. Buenos Aires se ubicó muy cerca de ciudades como Nueva York, Roma y Lisboa, y superando a Seúl, Tel Aviv, Atenas, Shanghai y Dubai, entre otras. El listado de las diez mejores ciudades se completa así: Viena (Austria), Copenhague (Dinamarca), Zúrich (Suiza), Calgary (Canadá), Vancouver (Canadá), Ginebra (Suiza), Fráncfort (Alemania), Toronto (Canadá), Ámsterdam (Holanda) y en décimo lugar, Osaka (Japón) y Melbourne (Australia).La Presidenta de la CNEA define las prioridades de la PIAP – AgendAR da su opinión

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, aseguró que el Plan A para la PIAP es su reactivación para la producción de agua pesada para abastecer a las centrales nucleares en marcha, en momentos que se está importando ese insumo porque la planta de Arroyito está paralizada desde 2017.

La funcionaria nacional no descartó las propuestas de reconversión del gobierno de Neuquén, pero ratificó que el principal objetivo es reanudar su producción histórica.

A fines de este mes vence la adenda del contrato de mantenimiento con la Empresa Industrial de Servicios de Ingeniería de Neuquén (ENSI), con lo cual la CNEA busca negociar con la Provincia de Neuquén beneficios como la eximición de impuestos para que la planta retome la producción luego de cinco años de parálisis.

“Desde que empezamos nuestra gestión, hace un año, uno de los proyectos que tenemos en mira es poner en marcha la planta como un sector estratégico para el país, que nos permite una soberanía en el ámbito de la energía nuclear y que con la transición energética lo vemos con mayor interés. Estamos viendo, tanto desde el punto de vista presupuestario como técnico, cuáles son las posibilidades”, explicó Serquis.

La funcionaria indicó que NA-SA, la empresa que se encarga del funcionamiento de las centrales nucleares del país, “se encuentra ya desde el año pasado importando agua pesada”.

Serquis comentó que se estima que las centrales existentes demandarán unas 485 toneladas de agua pesada hasta el final de su vida útil de las centrales. “Con esa cifra se justifica la posibilidad de volver a poner en marcha la planta, más allá de que NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA) tiene el proyecto de la quinta central de la misma tecnología que las que están en funcionamiento, que requeriría al menos 500 toneladas más”.

Desde 2017, cuando la PIAP fue paralizada por el gobierno de Mauricio Macri, se realizan tareas de mantenimiento mínimo de las instalaciones.

“El mayor deterioro que se produjo fue la pérdida de personal, del capital intelectual, porque la planta tenía más de 400 operarios y desde 2017 tiene poco más de 100, tenemos que comenzar este año a incporrar gente que se vaya formando”, señaló la presidenta de CNEA.

“Ahora hay una alineación de intenciones, el gobierno nacional ha dado el refuerzo presupuestario a través de un decreto, pero los tiempos apremian, a fin de mes vence la extensión del contrato de mantenimiento con ENSI, estamos corriendo a contrarreloj para llegar a un nuevo acuerdo que contemple el plan de puesta en marcha”, aseveró.

“El refuerzo presupuestario contempla una muy preliminar etapa de esa puesta en marcha y por eso ahora quisiéramos el compromiso del gobierno nacional para el año próximo, cuando se va a necesitar el mayor aporte, y para ello también nos gustaría tener un buen acuerdo con la Provincia de Neuquén que garantice que todos los actores involucrados podamos trabajar en conjunto”, dijo Serquis.

Histórica jornada por la reactivación y puesta en marcha de la Planta Industrial de Agua Pesada.

— Adriana Serquis (@aserquis) June 13, 2022

Desde Arroyito nos reunimos con las y los trabajadores de la #PIAP para destacar su valor estratégico en el fortalecimiento del sector nuclear y la soberanía energética argentina. pic.twitter.com/JelzhhbP1O

Consultada sobre la propuesta del gobierno provincial de reconvertir la planta para la producción amoníaco, insumo base para la generación de hidrógeno, la funcionaria indicó que “hay que tener en cuenta que todavía el negocio y las etapas tecnológicas no están del todo maduras”.

“No hay oposición de la CNEA a que la planta pueda producir no sólo amoníaco sino también urea y fertilizantes, pero no es el objetivo principal que tenemos. Primero nos parece importante pensar en el proyecto de reactivación de la planta para la producción de agua pesada, y si es posible analizar el camino técnico para otros proyectos, y sobre todo saber quiénes van a ser los inversores. Todavía no está claro quien podría aportar ese financiamiento y quien son los interesados en invertir, más allá de que hay que sentarse a trabajar técnicamente”, agregó.

“Nos parece mas importante trabajar en la formación de la gente para la operación de la planta para su puesta en marcha”, remarcó Serquis, quien indicó que ese proceso de reactivación demanda entre 18 y 24 meses para la preparación del nuevo personal y volver a poner a la PIAP en condiciones.

Opinión de AgendAR:

La exposición de la Dra. Serquis es una descripción sensata de la situación en lo técnico, financiero y político, y vale tanto por lo que dice como por lo que calla. ¿Qué calla? Lo que también calla la dirigencia neuquina. ¿Cuáles inversores? Supongo que Serquis evita generar fricciones inútiles con la provincia, al menos ante los medios. Pero no hay nadie que parezca dispuesto a poner plata en la PIAP. ¿Cuánta plata y para qué? En 2018, se hablaba de U$ 800 millones, y eso para convertir una de las dos columnas de fabricación de amoníaco de la PIAP en el punto de inicio de una línea de procesos de fabricación de urea granulada. La otra se dejaría para que la PIAP hiciera lo de siempre desde 1994: agua pesada. Esas dos columnas de síntesis de amoníaco son la parte realmente cara y electrointensiva de la PIAP. Regalarle una de ellas a un inversor es darle la mitad de una instalación que hoy y en funcionamiento costaría no menos de U$ 3200 millones. Y eso para generar un bulk commodity agropecuario de precio hoy muy inflado por la guerra de Ucrania. Subrayo: HOY inflado. Pero incluso eso, regalar la mitad de la PIAP por una probable burbuja ucraniana, no asegura que ese noble inversor quiera poner la plata extra para construir el «downstream» de procesos desde la columna de amoníaco hasta la formulación y acopio de la urea granulada. Es mucha plata, y con el precio de la urea subido a la misma montaña rusa que el precio del gas natural y del amoníaco, el que ponga esos U$ 800 millones los pierde al primer bajón prolongado de las commodities. Como anticipan desde 1985 algunos vaticinios de la tradicionalmente antinuclear World Energy Agency (organismo de las Naciones Unidas), esos porrazos son inevitables en esta etapa de la historia, cuando el mundo está en transición desde el carbono fósil a un mix de otras fuentes de energía menos peligrosas para la climatología. Esos altibajos del combustible dominante antes de su canto del cisne, según la WEA, se han repetido más de una vez. Antes le sucedieron al carbón, durante la transición a los combustibles líquidos. Y antes que ello, a comienzos de la primera Revolución Industrial, a la leña y a los forrajes cuando la transición hacia el carbón. Es por eso que no hay inversores privados, aunque se les regale (y sería un error, además de un crimen) la mitad de la capacidad de producir amoníaco de la PIAP. La tentación es grande, pero el miedo al porrazo es mayor. Esta capacidad de fabricación de amoníaco (o NH3), sumando ambas columnas de síntesis, es de 2150 toneladas por día. No hay en el resto del planeta una sola planta química que tenga semejante producción. Todos los ruidos que profieren el gobernador Omar Gutiérrez de Neuquén y amplifican sus adláteres podrían evidenciar un desconocimiento técnico asombroso. Sinceramente, no creo que pueda ser real, en gente que gobierna la Meca energética del país. No logro tomármelo en serio. Más bien creo que están haciendo jueguito para la tribuna, posicionamiento electoral de las internas del MPN. Es un partido tan grande y dominante que sus internas, por puro tamaño político de la formación, reciben la misma atención (local, claro está) que los cambios de Papa en el Vaticano. Y es muy fácil volverse un héroe popular en Neuquén -y casi en cualquier otra provincia- enfrentándose con el estado nacional. Pero en este caso, no es un deporte que pague. No por cuestiones de manija, ojo. Ladrarle a Buenos Aires por temas de la PIAP no es pelearse con la Casa Rosada, sino con la HOY mucho más inofensiva CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica. Entre 1950 y 1983, con gobiernos civiles o militares, pelearse con la CNEA era enfrentarse con todos los poderes federales e incluso con la opinión pública, y en todo el territorio. La institución daba prestigio mundial y orgullo nacional. Hoy no. Tras los daños que provocaron en la institución una larga lista de obsecuentes con EEUU, sacarse la «selfie» dándole patadas a la CNEA es tan peligroso como hacerlo con un puma muerto. Para Jorge Sobisch, Marcos Koopman, Rolando Figueroa o el sindicalista petrolero Marcelo Rucci, los aspirantes a suceder aGutiérrez -quien ya no puede presentarse esta vuelta-, jugar a que le sacan la mitad de la PIAP a la CNEA es básicamente eso: campaña electoral gratis. Pero están hablando al cuete. En la práctica, no pueden hacer eso porque la PIAP es propiedad federal y además porque no le conviene al resto del país. Peor aún: no les conviene ni a ellos. El milagro energético de la PIAP es sencillo: consume mucho gas natural como insumo de proceso. Pero por cada metro cúbico que se traga, libera cinco para que la dirigencia neuquina los redireccione COMO QUIERA. Los deseosos de la gobernación quieren o dicen querer un catálogo asombroso de cosas distintas, a saber: usar la PIAP para producir H2 azul (innecesario), o verde (sin mercado ni medios logísticos para transporte a ningún lado), o amoníaco (pésimo combustible, por corrosivo y por productor de óxidos de nitrógeno causantes de lluvia ácida y efecto invernadero), o urea. Y con la urea hacemos stop, porque es lo único que tiene algún sentido. El campo argentino pide urea desesperadamente, pero las petroquímicas locales y mundiales la fabrican o importan a precio dolarizado. Así las cosas, incluso con cosechas históricas de los últimos años, se está usando apenas la mitad de la necesaria. Eso pone un poco entre comillas el «desesperadamente». Esa hambreamiento de urea y de productos nitrogenados aquí es eterno. Y se puso peor desde la expansión insólita del área sembrada con soja, alrededor de 1994, planta que pese a ser leguminosa y nitrificante literalmente devora nitrógeno del suelo. Los hombres de campo, aún sabiendo que hacen minería de nitrógeno y empobrecen sus suelos, no compran más urea porque no les da la plata. Y en general, aunque viven protestando contra las retenciones del estado, están también hartos de trabajar para las petroquímicas y las semilleras, que los esquilman bastante más a fondo con los agroquímicos y la genética. El mejor sitio para producir urea en el país es donde ya se la produce, en Bahía Blanca, donde hay una industria dedicada a ello desde 1996, Profértil, y un puerto para embarcarla como exportación o para bien subir por la costa bonaerense, y de ahí por el Paraná y fertilizar la Zona Núcleo de la Pampa Húmeda y la más húmeda de la llanura chaqueña. La capacidad actual de Profértil es importante: en sus 64 hectáreas sobre el puerto, produce 1.200.000 toneladas anuales de urea granulada, y 900.000 de amoníaco. El techo para ampliar la producción no es tanto la electricidad (en Bahía Blanca no falta) como el gas natural. Para perforar el techo de producción de Profértil, inmóvil desde hace demasiado tiempo, habría que hacer llegar a Bahía más gas desde Vaca Muerta, y así asociar a Neuquén con esa empresa. A Profértil siempre le va bien, pero desde que los ivanes empezaron a rechinar entre dientes que no mandaría más gas natural a Europa, desde que invadieron Ucrania, desde que los precios de los granos (que venían en alza continuada desde antes) se dispararon, y desde que se desató la actual ola de inseguridad alimentaria mundial, ya no hay cómo perder plata en esa empresa bahiense. No necesitan aumentar la producción: les alcanza con aumentar los precios. Cerró 2021 con un récord histórico de ventas y $ 13.466 millones de ganancias (en pesos), lo que supone un aumento del 145% en comparación con el balance de 2020. YPF probablemente no estaría en desacuerdo con incluir a Neuquén si los emires pagan la entrada, y en cuanto a Nutrien, de Canadá, no creo que un acceso directo a gas del 2do yacimiento mundial de gas de fracking a precio preferencial les vaya a estropear la digestión. Es cosa de sentarse y hacer números, nomás. Es una solución política y práctica y un posible negoción, pero los emires neuquinos prefieren hacer ruidozones que negociones. Dicho lo de «ruidozones» con la inevitable dispensa cordobesa. Por supuesto, alguien tiene que pagar por el caño desde Añelo a Bahía: son 627 km si se despliegan contiguos a la ruta 22. No miren a Buenos Aires, el estado federal ya tiene el gasoducto Kirchner para construir, y va muy en otras direcciones. Si la provincia de Neuquén quiere comprarse unas butacas en el directorio de Profértil, va a tener que romper con esa costumbre local de no poner un centavo en infraestructura. Profértil produce el 50% de la urea granulada producida en la Argentina. Pertenece por mitades a YPF y a la citada canadiense privada Nutrien. No tienen más planta local porque para ello les faltaría más gas natural, ese mismo que a Neuquén le anda sobrando bajo las patas y que le permite ser desde hace décadas un emirato del MPN con una benévola obra social adjunta. Pero en cuanto a la PIAP, déjenla en paz, emires. No es de Uds., no la entienden, y les está ahorrando gas a patadas, aunque Uds. lo ignoran y es probable que crean exactamente lo contrario. La PIAP rara vez ha funcionado a pleno. Lo hizo por última vez entre 2006 y 2014 para devolver deudas en especie a Canadá, y luego fabricar la carga de agua pesada de Atucha 2 (600 toneladas). A toda máquina, gasta 1 millón de m3 de gas natural por día. Si uno descuenta desperfectos y paradas de mantenimiento, devora alrededor de 300 millones de m3 por año de gas natural. Una cifra, ¿eh? Pero si uno suma las potencias de sólo 2 de las 3 centrales nucleares del país, Atucha 1 y Embalse, y sin contar Atucha 2, anda un poco por encima de los 1100 MW eléctricos instalados. Deduciendo paradas, el producto eléctrico de únicamente esos dos fierros le ahorra al ispa todo la quema de 1600 millones de m3 anuales en las centrales termoeléctricas más eficientes del sistema, las de ciclos combinados. De modo que un año corrido de buena producción de agua pesada, insumo sin el cual nuestras centrales nucleares se apagarían, la PIAP gasta 300 millones de m3 de gas pero permite ahorrar 1600 millones de m3 de gas. Saldo a favor de Neuquén: 1300 millones de m3 de gas. Si el gobierno nacional decide volver al autoabastecimiento de agua pesada y reabre la PIAP para 14 o 15 años más de trabajo, descontando 2 de reparaciones y puesta en marcha, Neuquén recibe 15.600 millones de m3 cúbicos de gas para el uso que prefieran. Emires neuquinos, incluso para Uds, acostumbrados a ciertos lujos., eso es un regalo que les da el Programa Nuclear. Se los ha dado siempre que la PIAP estuvo activa. Hagan con ese gas lo que se les dé la gana. ¿Quieren fabricar urea? Háganlo en otro sitio: tienen una provincia enorme, y mayormente vacía, tanto de gente como de industrias transformativas. Profértil fue sólo una sugerencia. Si logran romper con el mandato cultural del MPN de no construir infraestructura o sumar valor agregado a la materia prima bruta, pueden montarse hasta una fábrica de amoníaco y urea totalmente propias. Y si además les da por adherir a modas nuevas como el hidrógeno azul, verde, rosa o de otros colores sin duda aún por inventar, son libres de fabricarlo y vendérselo a quien quieran, y especialmente la UE, región que según el Sr. Gustavo Béliz, Secretario de Planeamiento Estratégico, se sale de la vaina por usarlo como combustible. Béliz promete 50.000 puestos de trabajo. Si le creen, ¿por qué no quedarse con una parte de eso? Eso, deberán encontrar algún modo de transportar H2 (llamado hidrógeno molecular en mi barrio) que no destruya los aceros por formación de hidruros. Para eso tendrían que romper otro mandato cultural e invertir en investigación y desarrollo en ciencia de materiales, especialidad fundada en el país por el viejo Jorge Sabato y con su sede en la CNEA. Pero ojo, esa inversión no tiene resultados asegurables. Hay mucha gente de apabullante prestigio científico e industrial tratando de lograr eso, poder almacenar y transportar hidrógeno de modos muy diversos, y está repartida por diversos países del mundo desde hace 5 décadas. Todavía no ha logrado gran cosa. El tema se volvió crítico en los ’70, cuando se empezó a evidenciar el calentamiento global. La obsesión por el hidrógeno no la inventó el estratégico secretario Béliz. ¿Quieren fabricar la indiscutible urea, con una demanda brutal sin siquiera sacarla del país, y estoqueo y transporte fácil, Y ADEMÁS amoníaco, porque lo ven como un combustible menos problemático de almacenamiento y transporte? Adelante, hagan ambas cosas, pero ojo con el amoníaco, resulta bastante corrosivo para los metales. Es cierto, no tanto como el hidrógeno molecular. El amoníaco sirve para infinidad de usos, desde fabricación de plásticos a fertilizantes, detergentes y a explosivos. El problema es quemarlo. Ese átomo de nitrógeno del NH3 se combina con el oxígeno y forma óxidos precursores de lluvia ácida, que destruyen infraestructura metálica y esterilizan suelos y lagos. Además, son agresivos además para los epitelios respiratorios. De yapa, el amoníaco que fabriquen aquí partir de gas natural será azul, es decir oriundo de un proceso que emite carbono fósil a patadas. Azul no es verde, salvo para algunos daltónicos. Pero quién les dice, tal vez la UE, daltónica cuando le conviene, sí les compre ese amoníaco. Pero si lo hace, en este momento lo va a usar no como combustible sino como precursor químico de la urea, que como fertilizante en desabastecimiento mundial agudo, les interesa más: lo primero es comer, y después preocuparse por el clima, como dicen en Bruselas, sede de la UE. Por eso, si Uds. deciden fabricar amoníaco en tierras del emirato, vayan un par de pasos más lejos y no le regalen ese negocio a la vieja Europa: traten de llegar a urea granulada «en casa». Pero la PIAP, por favor, déjenla en paz. El sitio mismo de la PIAP es insustituíble y altamente específico para fabricar agua pesada, cuyos insumos básicos son gas natural, agua potable pero algo enriquecida en deuterio por la naturaleza misma, y además un buen toque (o toco) de electricidad. Como provisión de gas natural, la PIAP se hizo a tiro de Loma de la Lata, y hoy queda a 158 km. por rutas 22 y 7 de Añelo, esa intempestiva capital económica y centro productivo de la formación Vaca Muerta. En línea recta serían 90 km. Pero no hace falta ningún caño nuevo. La provisión de gas de la PIAP está asegurada desde que empezó su construcción, a principios de los ’80. Por ahora, no necesita refuerzo. Como fuente de electricidad, la PIAP se alimenta de la producción de la hidroeléctrica de la central de Arroyito, última y muy pequeña represa de la cadena del Limay, construida específicamente para darle potencia eléctrica a la unidad. Tiene un módulo de apenas 128 MWe. Desde la represa a la PIAP se llega caminando en media hora, si se va suficientemente despacio. La idea del contraalmirante Carlos Castro Madero era no desperdiciar electricidad debido a la resistencia eléctrica en transmisión. La electricidad se usa fundamentalmente para fracturar la molécula del N2 atmosférico, que es químicamente fortísima, con tres valencias atando rígidamente esos dos átomos de nitrógeno entre sí. En la naturaleza, el único fenómeno que logra romper la molécula de nitrógeno son los rayos de las tormentas eléctricas. El cracking de nitrógeno hace lo mismo de modo menos espectacular, a fuerza de presión, temperatura y catalizadores, y el N2 (o molecular, en mi barrio) se fractura en 2 voraces átomos de N, que quieren combinarse desesperadamente con algún otro elemento, y a esos se los hace reaccionar por síntesis con 3 moléculas de H2. Et voila! Así se fabrica el amoníaco. El H2 de este proceso es todo azul, lamentablemente. Imposible decretarlo verde. Como insumo de síntesis, ha sido a su vez extraído por «reforming catalítico» del gas natural. En la PIAP se lo emplea enteramente como gas de proceso. No quedan saldos vendibles, lamentamos informar. Bueno, si fueran vendibles. Ambos procesos cracking y síntesis, gastan mucha energía eléctrica, (mucho más el primero que el segundo). Y es que requieren de presiones y temperaturas muy altas, además de catalizadores químicos bastante sofisticados que las aceleren. El resultado es amoníaco, el gran y codiciado insumo de proceso de la PIAP. El amoníaco se usa luego en múltiples reacciones de intercambio con vapor formado por el agua extraída de la superficie del embalse artificial de Arroyito. Ese líquido del lago es algo diferente del agua que sale de cualquier otra canilla. Allí en Arroyito la evaporación por la acción del sol y el viento logran que las moléculas de agua más livianas en la superficie del embalse se evaporen más rápido que las pesadas. Las más pesadas son las que naturalmente tienen uno o dos átomos de deuterio, isótopo natural (pero raro) del hidrógeno. Se diferencia en que tiene un neutrón, a todas luces, de más, culpa de la naturaleza, algo incumplidora de sus normas de estandarización. De modo que la materia prima misma de la PIAP, el agua del embalse de Arroyito, ya tiene un ligero enriquecimiento natural en agua pesada. Y gratis, logrado a sol y viento. Re-sustentable, como quién dice. Para darse una idea de lo infrecuente que es el deuterio en la naturaleza, constituye apenas el 0,015% de cualquier stock de hidrógeno terrestre, es decir apenas uno de cada 6400 átomos de ese gas. En una planta de enriquecimiento de calidad nuclear, hay que llegar a que el 99,975% de las moléculas de agua tengan dos deuterios en lugar de dos hidrógenos. Y como el agua pesada es químicamente idéntica a la liviana o común, eso sólo puede hacerse con un trabajo impresionante de descarte de agua común y de retención deliberada de la pesada. Y en eso se usan métodos físicos más que químicos, y complejos. Advertencia al lector: el párrafo siguiente puede tener horribles combinaciones de palabras largas, esdrújulas, científicas y helénicas. Este insumo, el agua ligerísima y naturalmente enriquecida del embalse, se vaporiza y se pone en contacto cercano con una corriente circulante de amoníaco líquida. A través de un proceso repetitivo de (sic) «intercambio monotérmino isotópico amoníaco-hidrógeno» se va aumentando etapa por etapa la proporción de D20 (deuterio dos oxígeno uno, agua pesada) del H20 (hidrógeno dos oxígeno uno) del agua. No diga que no le avisamos lo de las esdrújulas. Es algo que hay que ser un poco ingeniero químico para entenderlo, y de los buenos: ha sido know-how estratégico durante décadas. El producto final, agua pesada (D20) con una pureza del 99,975% tiene obviamente dos neutrones más por átomo que el agua común. Por eso pesa más, y de ahí su nombre: en la balanza, mide 1,1 kg. por litro, en lugar de 1,0 kg. Y tiene un punto de evaporación algo mayor: hierve a 101 grados Celsius en lugar de a 100 grados. Es ligerísimamente azulada, pero eso sólo lo notan quienes han tenido el soso privilegio de verla en grandes volúmenes. ¿Tiene algún uso extranuclear el agua pesada? Ninguno. A U$ 700.000 la tonelada, es un insumo invendible, sin otro nicho económico que las centrales nucleares de uranio natural. Probablemente por eso a la dirigencia neuquina le resulta tan indiferente. ¿Y cuál es su uso en tales centrales? En primer lugar, sirve de moderador, para bajarle la velocidad a los neutrones desprendidos por la fisión del átomo de uranio 235. Si el combustible es deliberadamente pobre, con apenas un 0,71% de uranio 235 físil y un 99,29% de uranio 238 no físil, hay que lograr que los neutrones no se escapen del lugar de reacción por absorción o por fuga, y el agua pesada hace ese trabajo: les baja la velocidad para que estén más disponibles y logren más fisiones. Un neutrón así frenado se llama «térmico» o «termalizado». Si Ud. reemplazara bruscamente por agua liviana toda el agua pesada que modera una central argentina típica, como las Atuchas 1 y 2 o Embalse, se apagarían bruscamente por falta de neutrones termalizados disponibles. Les rogamos, emires, que no lo hagan. Llamar «moderador» a algo que en realidad fogonea la reacción en cadena de un combustible de bajo grado, como el uranio natural, sólo muestra que los físicos nucleares rompen no sólo el átomo sino el sentido común de las palabras. Jamás lo admitirán. Obviamente, además de moderar, es decir fogonear, el agua pesada cumple otra función igualmente importante y más obvia en una central de uranio natural: actúa de refrigerante. Pararse por falta de agua pesada no es algo que pueda suceder con la próxima central a construirse en el predio de las Atuchas, la Hualong-1 china, porque funciona con uranio enriquecido a algo menos del 5%. Con tanto uranio 235 disponible en proximidad, la reacción en cadena se mantiene con agua liviana o común, aunque los neutrones se escapen. Hay menos balas en vuelo, pero más blancos. En tecnología nucleoeléctrica, o uno enriquece el agua en D20 o enriquece el uranio en U235. Algo tiene que enriquecer. Y eso le generará enemigos. Poderosos, de yapa. En ambos casos, se requiere tecnología más bien reservada, imposible de comprar libremente, porque el agua pesada con uranio natural puede servir para «cocinar» plutonio 239, el insumo básico de una bomba atómica barata. Y por otro lado, el uranio enriquecido a valores muy altos, entre el 93 y el 97% por ciento, sirven para hacer una bomba atómica más cara pero en general más compacta. Nadie te vende ninguna tecnología de enriquecimiento de nada, salvo que hayas logrado un desarrollo propio al respecto, aunque sea testimonial. En ese caso te van a vender lo que pidas, sea de agua pesada o de uranio enriquecido, con tal de que no amplíes a gran escala tu plantita piloto para uno u otro fin. Es exactamente lo que hizo la Argentina desde 1974: empezó a diseñar y luego a construir la llamada PEAP, o Planta Experimental de Agua Pesada, un inmenso complejo de torres de aceros especiales en el predio de las Atuchas. La PEAP no usaba amoníaco como insumo de proceso, sino sulfuro de hidrógeno (SH2), y pese a sus dimensiones colosales no excedía una capacidad de fabricación más bien artesanal, de 5 toneladas/año. La CNEA estudiaba aplicar esa misma tecnología a una planta industrial ubicada en algún otro sitio del país y con una capacidad de 80 toneladas año. Hasta se destinó una cantidad importante de recursos humanos en una Dirección llamada «Módulo 80», para diseñarla. Todo lo cual rindió el resultado que se buscaba: lejos de acatar la prohibición de EEUU de vendernos este tipo de tecnología al país, afuera nos vieron tan decididos que hubo una lluvia de ofertas de empresas y gobiernos para no perderse el negocio. Y la CNEA se limitó a elegir graciosamente la mejor por capacidad de ejecución y por precio. Fue la de Sulzer Brothers de Suiza. La gente de la Dirección Módulo 80, muy partidaria de la autonomía tecnológica, se quedó con la sangre en el ojo. Pero el contraalmirante Carlos Castro Madero quería agua pesada en gran cantidad, y rápido, porque tenía un programa de 6 a 8 centrales de uranio natural de 600 MWe cada una. Por una vez, yo habría votado a favor del contraalmirante. Qué distinta habría sido nuestra historia energética y geopolítica con casi 5000 MWe nucleares. En los ’70 y ’80, EEUU tenía mucha oferta de centrales nucleoeléctricas carísimas y demasiado complejas, todas a uranio enriquecido, y consideradas de buena marca. Básicamente, estaban las Westinghouse y las General Electric, y EEUU quería vendérselas como fuera a la Argentina, porque ya entonces éramos la vidriera nuclear prestigiosa de la región. Nuestro país podía aceptar importar una o dos centrales yanquis con tantas ganas como el pato la munición, pero con la idea de que las siguientes fueran nacionales, y de que tuviéramos total autonomía sobre el combustible desde el principio. Obviamente los EEUU no nos venderían jamás ninguna tecnología de enriquecimiento de uranio, menos que menos la del uranio, y hasta era dudoso que no interfirieran del modo más drástico -a golpes de estado- para que no desarrolláramos alguna propia. Estaban, sí, dispuestos a vendernos pequeñas cantidades de uranio muy enriquecido (al 90%) para que funcionaran nuestros reactores de investigación, e incluso uno industrial de fabricación de radioisótopos médicos (el RA-3), pero nada más. Cantidad de contratos firmados con los EEUU desde los años ’50 garantizaban esa provisión. Y cantidad de convenios internacionales de salvaguardias aceptados por Argentina les permitían tenernos cortitos. Inspeccionaban directa e indirectamente, a través personal visitante y de sistemas de telemonitoreo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el uso y destino de cada gramo de uranio de alto enriquecimiento que nos vendían. Y continúan en ello. Los EEUU no tuvieron el menor problema en romper esos contratos y decretarnos el boicot internacional de uranio enriquecido en cuanto la CNEA exportó sus dos primeros reactores nucleares a Perú. Salimos del brete gracias al uranio enriquecido ruso. Pero como venía a grado menor (19,8%) hubo que rediseñar todos nuestros reactores y los del Perú. Fue entonces, 1981, que para seguir exportando reactores Castro Madero decidió construir una plantita de enriquecimiento secreta en Pilcaniyeu, en medio de la estepa rionegrina norte. Testimonial, pero sirvió durante décadas para disuadir a idiotas y asegurarnos exportaciones de tecnología. Una central nuclear típica de los años ’60 usa gran cantidad de uranio de bajo enriquecimiento, de entre el 1,8 y el 3,6%. Los EEUU no tenían problemas en suministrarnos la cantidad que pidiéramos, siempre que les compráramos las centrales. Pero aquí había poco entusiasmo con la complejidad y alto costo de las Westinghouse, y menos aún con los ahorros en seguridad pasiva de las General Electric MK-1. En 1965 el gobierno del Dr. Arturo Illia decidió que la primera central nuclear argentina estaría entre Rosario y Buenos Aires, para abastecer de electricidad la zona núcleo del país en población e industria. Aún así, el medidor de entusiasmo de la CNEA daba negativo ante la perspectiva segura de afrontar extorsiones de embajada: firmen este tratado, o participen en esta guerra, o dejen de venderle trigo o petróleo o armas a este país, argentinos. Y si se retoban les cortamos el suministro de combustible enriquecido y les dejamos el AMBA en apagón. Ése es el origen de nuestro metejón fundacional con el uranio natural: evitar extorsiones y/o apagones. Y ése es el origen de la PIAP. Por esa prepotencia diplomática, palpable en todo el mundo, la gran esperanza de los programas nucleares independientes antes de 1974 era Canadá. Como aquel era un país sin una gran industria metalúrgica pero con una geología descomunalmente rica en uranio, la Canada Atomic Energy Commission Ltd. (AECL), como empresa estatal, diseñó una central toda hecha de caños, sin grandes componentes metalúrgicos presurizados. Operaba sin uranio enriquecido, con combustibles hechos con el grado de uranio tal como salía de la mina, con un 0,71% del isótopo 235, su proporción natural. Ese elemento químico sólo recibía el valor agregado de una transformación en pastillas de cerámica de dióxido de uranio y su encapsulado en complejas estructuras tubulares de circaloy llamadas «fuel arrays», o elementos combustibles. Estos son otros paquetes tecnológicos que la CNEA no recibió por transferencia, sino que empezó a desarrollarlos por prueba y error en su numerosa y experta Gerencia de Combustibles, hasta que alguien afuera dijo «me rindo» y nos ofreció gratis el Big Mac, con tal de que le compráramos una central. Y sorpresivamente, fue la KWU, división nuclear de la Siemens, pero ésa es otra historia y la contaremos después. En los años ’60, Canadá tuvo el lunático talento de diseñar un reactor nuclear para poder vender su abundantísimo uranio natural, así nomás, sin enriquecer: es como diseñar chorizos de «haute cuisine» para poder vender panes. Y como Canadá no es un país con suficiente musculatura económica, diplomática o militar para chantajear a casi nadie, el entonces llamado Tercer Mundo empezó a comprar con entusiasmo las centrales CANDÚ de AECL. Los canadienses tardaron un poco en entender que ganaban más plata exportando su extraordinaria tecnología de centrales que su uranio como materia prima, y que además sus fierros eran excelentes. Los caunucks son una cultura sofisticada, pero han vivido demasiado tiempo de la madera, los granos, la minería, la pesca y el petróleo. Se parecen un poco a nosotros. Como resumió el Dr. Gustavo Barbarán, de la CNEA, el 23 de diciembre de 2015, en la revista Uranio 238, «De los 438 reactores operativos en el mundo, 49 son del tipo de uranio natural como combustible y agua pesada como moderador/refrigerante y se reparten en siete países, con preminencia de Canadá (con 19 reactores) e India (con 18). Argentina, Corea del Sur, China, Rumania y Pakistán se reparten los 12 reactores restantes. La tecnología CANDÚ es la que prevalece, salvo por las Atuchas argentinas y los reactores indios (copias de CANDÚ), pero de línea propia)». Dado que blindan a cualquier país mediano contra los aprietes por combustible enriquecido, los CANDÚ son muy seguros, no han tenido accidentes y resultan hasta un 50% más baratos de construir que las centrales con recipiente de presión. Así las cosas, ¿por qué no hay más CANDÚ o copias locales, autorizadas o no, de ese diseño canadiense? Si hay que señalar a personas como culpables, Ud. puede elegir a Indira Gandhi y/o a Henry Kissinger. En mayo de 1974, la India testeó sorpresivamente su primera bomba atómica, con lo cual desató la primera carrera de armas nucleares de Asia. Indira Gandhi jamás reconoció que su bomba era una bomba, la explosión recibió el tiítulo de experimento científico, y de yapa el beatífico nombre de «Smiling Buddha». La India siempre tan espiritual. En Pakistán, fundacionalmente en guerra intermitente con la India, no sonrieron ni un poquito. Empezaron a construir sus propias bombas. El State Department de los EEUU, digirido por Kissinger, aprovechó para culpar a Canadá de la situación. Era una mentira casi cómica: el plutonio de la bomba se había cocinado en un reactor indio donado por EEUU. Pero ni lerdos ni perezosos para defender su industria nuclear, que venía en declive por altos costos, los EEUU aprovecharon para retorcerle el cuello diplomáticamente a su vecino del Norte de modo que éste dejara de vender centrales CANDÚ y de estropearles el mercado y la diplomacia mundiales. La presionada Ottawa forzó a AECL a pedirle condiciones inaceptables a sus clientes futuros y presentes. Uno de los entonces menos aceptables era la firma del TNP (Tratado de No Proliferación). Lo cierto es que a fuerza de ésta y otras exigencias más invasivas, no sólo se volvió imposible comprarles una central a los canadienses, sino incluso componentes y, por supuesto, agua pesada. La CNEA se veía venir la situación. Sabía que tarde o temprano EEUU saldría a demoler de todos los modos posibles los programas nucleares independientes del Tercer Mundo fogoneados por Canadá, y después de la India el más dinámico en todo el planeta era el nuestro. Cuesta creerlo hoy, pero es verdad. La decisión por tener centrales únicamente de uranio natural aquí estaba firmemente instalada en 1967, y desde entonces fueron más de una decena los grupos expertos de la CNEA que se lanzaron a fabricar agua pesada en pequeñas instalaciones de laboratorio hechas generalmente de vidrio. Antes del bombazo indio, los investigadores atómicos argentinos estaban divididos entre quienes proponían hacer un símil CANDÚ experimental muy pequeño, de 50 o 100 MW, con o sin colaboración canadiense, y quienes preferían ir por derecha con los canadienses y negociar la compra de un CANDÚ de 600 MWe con transferencia de tecnología. Los legalistas aceptaban a regañadientes la crítica de los independientistas «come what may»: comprar en forma convencional vendría con cláusulas restrictivas del tipo de «pueden clonar la central en su territorio todas las veces que se les dé la gana, pero no exportar». Aún así, los legalistas estaban a punto de ganar la pulseada. Entre esas ideas competitivas, para resolver el enigma llamado Atucha I la CNEA eligió la opción más extraña e impensada: la ofrecida por KWU-Siemens, y porque a menos de U$ 100 millones por Atucha I, ésta era un regalo. Una salvedad: la gigantesca firma alemana ya brillaba en suelo propio construyendo centrales de uranio enriquecido. Pero no tenía mayor experiencia con el combo uranio natural y agua pesada, salvo un pequeño reactor experimental, el MFZR de 57 MWe, de una de sus muchas subsidiarias: la Kerntechsniche Entsorgung, en Karlsruhe. Ese aparato estuvo en línea desde 1966 hasta 1984, y con bastantes hipos. No obstante, KWU accedió a codiseñar Atucha 1 codo a codo con la CNEA, y a transferirnos los elementos de cálculo para construir los combustibles nucleares aquí. Esa generosidad pagaba el hecho de que estábamos aceptando un prototipo, y además una línea tecnológica muy buena para el uranio enriquecido, pero muy cara para el uranio natural, porque -cosa insólita- venía con recipiente de presión. Una central de uranio natural con recipiente de presión es como un Ford Falcon con alerón y patonas: sigue siendo un Ford Falcon, su «sex appeal» pasa por la fortaleza, no por la performance deportiva. El recipiente de presión es una pieza inmensa, de aceros especiales de forja, que recién estamos empezando a poder fabricar medio siglo más tarde, y además en tamaño chico, para el reactor CAREM. Y aquí estamos. La segunda central argentina, Embalse, fue una CANDÚ comprada en condiciones bastante favorables y normales hasta que -bombazo indio mediante- los canadienses se volvieron ventrílocuos de Kissinger, se pusieron comercialmente intratables e insportables y terminaron abandonando la obra recién empezada. Es mérito de la Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA, y mérito poco reconocido además, haber hecho una oportunidad de la crisis y haber completado Embalse sin ayuda externa. Con cuatro años de demora, además: muchos problemas a resolver en obra. Y para su época, y para este país, Embalse no era ninguna centralita chica: 600 MWe, en su diseño original. El último desaire canadiense fue no suministrar los elementos de cálculo para hacer los combustibles, pero no es nada que la Gerencia de Combustibles de la CNEA no pudiera resolver por la propia. Pito catalán a don Kissinger. Y aquí estamos. CNEA quería hacer al menos 6 centrales CANDÚ, pero con Embalse todavía sin terminar y Canadá sumidos en una pefecta esquizofrenia de «quiero venderte pero no quiero venderte», pensó que era mejor una asociación estratégica con Alemania, aunque su tecnología para uranio natural era bastante más compleja y cara. Pero al menos en aquel entonces los alemanes no eran títeres de nadie. Eso obligó a la CNEA a repensar las cosas: en lugar de 6 centrales similares a Embalse, habría 6 extrañas centrales parecidas a Atucha II, y para construirlas, una empresa mixta llamada ENACE. La guerra de Malvinas dio por tierra con todo eso, y los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa con lo que quedó. Los alemanes, atacados por un pseudoecologismo que especialmente hoy están pagando caro, abandonaron el negocio nuclear. Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner permitieron terminar Atucha II con 27 años de demora, sin ayuda de Siemens ni de nadie más. Pero atraída por el impensado e intempestivo renacimiento nuclear argentino, llegó China con una propuesta de uranio enriquecido, su central Hualong-1, un aparato realmente grande, de 1120 MWe. Nadie que entienda bien nuestra historia se muere de entusiasmo por el uranio enriquecido en este país. Pero obligado por la falta de dólares, el nuevo constructor-operador de centrales llamado NA-SA aceptó la Hualong-1 pero a cambio de que China financiara la construcción de una símil CANDÚ de 700 MW y enteramente nacional, y de que ésta central de uranio natural y agua pesada tuviera dos años de prioridad en el arranque de obra, y quedara dentro del mismo paquete financiero. Se firmaron papeles y el Poder Legislativo los aprobó por ley. Esa segunda CANDÚ criolla fue bautizada «Proyecto Nacional» por José Luis Antúnez, el mismo que entre 2006 y 2014 se atrevió a terminar Atucha II. La decisión de NA-SA cuando firmó la Hualong-1 con China seguía siendo la histórica de la CNEA en los ’60: a favor del uranio natural. Todo el mundo nuclear estaba nuevamente detenido, tras el accidente de Fukushima en Japón, en 2011. Pero con la pata de elefante de los EEUU arriba de su cabeza, la AECL hacía demasiado tiempo que no le vendía una CANDÚ a nadie: su última operación fue un par de centrales a China, la última de 2002. Tal vez no por casualidad, el año de Fukushima fue el mismo en que quebró la AECL y el mundo se quedó sin oferentes de centrales de uranio natural, salvo la India, que por ahora no exporta y trabaja exclusivamente para su propio mercado interno. Los hindustanos se han vuelto muy expertos en este tipo de máquinas: tienen 14 de pequeño módulo (220 MW), 2 de módulo mediano chico (540 MW) y ahora están construyendo 10 más de módulo completo (700 MW). El inventor de la CANDÚ desapareció como oferente, algo que EEUU logró que sucediera tras una larga campaña empezaba en 1974. Pero la idea CANDÚ sigue absolutamente viva en la India por su racionalidad técnica, diplomática y comercial, se ha vuelto a despertar en Rumania, que va por dos máquinas más y está por hacerle extensión de vida útil a una tercera, y probablemente se retome en Corea, ahora que los antinucleares se fueron del gobierno. China misma, con 2 CANDÚ funcionando desde el cambio de siglo, licenció la construcción de un nuevo tipo de central canadiense de este tipo en 2014, de uranio natural y 1000 MW de potencia, la ACR. Argentina no está sola en este aguante tecnológico. CANDÚ vuelve. Obviamente, lo primero que hizo el gobierno del ingeniero Mauricio Macri fue dar de baja la CANDÚ «Proyecto Nacional», y luego meter la Hualong-1 en el freezer. Lo primero China se lo podía bancar tranquilamente: para ellos una CANDÚ no supone un orgullo nacional. Pero otra cosa es la Hualong-1, una máquina «de bandera» que el Imperio del Medio pretende vender de a decenas en todo el mundo. Poner una en Argentina era y sigue siendo plantar pie en la vidriera más prestigiosa de la región. Obviamente, pese a las mil zancadillas que ha recibido la Hualong-1, China no abjura de ese proyecto. Somos EL país nuclear de América Latina, la mejor vidriera del lugar, el Aconcagua donde sacar chapa de andinista. Ése campo, amén del espacial y el biotecnológico, son los únicos en que se nos percibe como líderes en «know how» industrial en la región. Y la verdad es que lo somos, y no sólo por talento sino por obstinación. No por nada la actual dirigencia de NA-SA, la misma que entre 2006 y 2014 terminó Atucha II, está diseñando sin un mango pero «con ardiente paciencia», como decía Skármeta, los componentes de la futura central «Proyecto Nacional» de uranio natural y agua pesada. Si no la financian los chinos, lo terminará haciendo la Argentina porque, a diferencia de una compra llave en mano, aquí una CANDÚ criolla es mucho más que un tomacorrientes. Es una máquina capaz de hacer resucitar a ramas enteras de la industria metalmecánica, de aleaciones especiales, de forja, eléctrica, electrónica, de informática, de ingeniería, de montaje y de construcción. Una CANDÚ Nac & Pop se puede hacer íntegramente aquí, salvo por el turbogrupo eléctrico de vapor. Una CANDU argenta no fabrica sólo electricidad: fabrica industria. Y es industria fina. Si en 2023 vuelve a ganar una fórmula con un programa parecido al del gobierno macrista, no es improbable que el nuevo gobierno tenga que tragarse el sapo de desairar a los EEUU y dar curso a la construcción de la central china Hualong-1. Es bastante inevitable. Los chinos no compiten con la soja argentina, como los EEUU: la compran. Y son garantes de deuda externa. Y aquí están construyendo infraestructura pesada de transportes, o hidroeléctrica, mientras EEUU no abandona su cruento deporte de organizar guerras y golpes de estado. Pasatiempo en el que China por ahora no ha incurrido, al menos en esta región o en este país. Pero además, el país necesitará esos 1120 MWe. Por muy recesivos que puedan ser los planes de ajuste que supimos conseguir, el último censo indica casi 48 millones de habitantes, y -esto Alfonsín lo descubrió tarde y mal- hay pocas cosas tan piantavotos y capaces de destruir la gobernabilidad como los apagones no planificados y a repetición. Lo que trae de nuevo a coleto el tema del agua pesada. Tener 1120 MWe que sólo funcionarán si China suministra el uranio enriquecido nos compromete a una complacencia futura muy tóxica en asuntos estratégicos para la Argentina: dominar la genética de sus cultivos industriales, por ejemplo. O recuperar el control de su Zona Económica Exclusiva en el Mar Argentino, donde la mayor parte de la pesca pirata la efectúan compañías chinas. Si la demanda de la PIAP resulta discontinua no es por sobredimensionamiento de esta unidad productiva, sino por sucesivos subdimensionamientos del Programa Nuclear. Nunca falta un presidente colonizado que detiene la construcción de una Atucha II, o de una CANDÚ criolla. Si quieren exportar gas de Vaca Muerta en serio, emires, recuerden que 1000 megavatios nucleares instalados les dan 1600 millones de m3 cúbicos para vender arafue, donde nadie les discutirá el precio. En algún momento nuestras centrales nucleares llegaron a generar el 15% del consumo eléctrico nacional, pero con sólo dos centrales, una chica y una mediana, que a duras penas sumaban 1000 MWe. Hoy NA-SA apenas suministra la mitad de esa cifra, pero lo hace con sólo tres máquinas que vienen probando ser casi indestructibles. De ocho o seis que íbamos a tener en 1990, en 2002 tenemos tres tristes máquinas. Tristes, pero que se ríen de los altibajos de precio del gas natural, o del petróleo. Y que a diferencia de nuestras hidroeléctricas, que han visto casi seco el Paraná y casi vacíos los embalses del Comahue durante dos años y medio, funcionan SIEMPRE, llueva, truene o brille el sol. ¿Hay alguna central hidro o termoeléctrica con una disponibilidad anual del 90%, o cercana? Necesitamos volver al uranio natural y al agua pesada por muchas causas. Pero sobre todo, para recuperar la autodeterminación en política exterior, en energía, en política marítima e incluso agropecuaria. Dejen en paz a la PIAP. No es de Uds. No tienen ni idea de para qué sirve. Y la vamos a reabrir.Daniel E. Arias

Desde el Hospital Militar Central piden voluntarios para «Nueva Vacuna contra las Enfermedades Respiratorias»

Aquí es la inscripción

ooooo

En AgendAR tenemos entendido que es la Fase III de los ensayos de una nueva vacuna, que lleva adelante un importante laboratorio multinacional. Ahora, el Hospital Militar Central «Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich» es un establecimiento sanitario dependiente del Ejército Argentino. Nos preguntamos ¿el Ministerio de Defensa, el Estado argentino, reciben alguna compensación por el uso de sus instalaciones y el esfuerzo de su personal? Si es así, la comunidad debería saberlo. Y si no es así, también.Fundación Vida Silvestre: «Argentina entra en default ambiental»

Los resultados son un indicador de la presión sin precedentes que las actividades humanas están ejerciendo sobre la naturaleza.Al ritmo que consumimos, la cantidad de recursos y servicios ambientales requeridos para abastecer nuestras necesidades equivalen a 1.75 planetas Tierra, esto significa que estamos usando un 75% más de recursos naturales de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerar en un año. En otras palabras, estamos en default ambiental: la humanidad está en números rojos y tiene en su cuenta lo que se conoce como “deuda ecológica”. “Para nuestro país, la fecha es un mes antes que el promedio global y los datos dejan en evidencia que si todo el mundo viviera como lo hacemos en Argentina, se necesitarían alrededor de dos planetas para abastecer los recursos naturales que sostienen nuestro sistema de producción y consumo” afirma Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Y agrega: “La única manera de retrasar esta fecha es a través de un verdadero cambio en nuestra forma de vida. Desde el modo que consumimos y producimos los alimentos, hasta la manera en que nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía e incluso en qué invertimos nuestro dinero. Y si bien todas las personas podemos hacer algo para demorarla, hacen falta también cambios a gran escala desde los gobiernos y el sector privado. Nuestro país, por ejemplo, tiene la posibilidad de aumentar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. Podemos plantear un compromiso mucho más ambicioso de reducción de emisiones si buscamos enfrentar realmente el problema del cambio climático, a través de la inversión en políticas de eficiencia energética o energías renovables, en el transporte, en la construcción e incluso en los sectores agropecuario y forestal” Según datos de Global Footprint Network, la Argentina se encuentra dentro de los países que aún cuentan con reserva de biocapacidad -entendida como sus reservas en términos ecológicos- para producir recursos y proveer servicios ambientales, detrás de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Sin embargo, hay datos alarmantes de nuestro país que dan cuenta que aún hay mucho por hacer al respecto, considerando además que a pesar de nuestra alta biocapacidad estamos por encima de la media a nivel mundial. “Hay muchas estrategias que permiten combinar lo económico, lo social y lo ambiental y no podemos seguir esperando para ponerlas en marcha. Estamos en números rojos, cada año la situación empeora y la deuda ambiental se agranda. Es imprescindible poner el foco en la regeneración, la eficiencia y la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos ecológicos. La naturaleza nos ha dado indicadores de su capacidad de respuesta si reducimos nuestra huella ecológica, recordándonos que necesitamos mucho más al planeta, de lo que él nos necesita”, concluye Jaramillo.

¿Cómo se han degradado los ecosistemas a nivel global y en Argentina?

– Las poblaciones mundiales de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces sufrieron una disminución promedio del 68% debido a la destrucción ambiental por las actividades humanas. En América Latina la reducción, en promedio, fue del 94% y las principales amenazas son la alteración de bosques, humedales, pastizales y sabanas, la sobreexplotación de especies, el cambio climático y la introducción de especies exóticas (Informe Planeta Vivo 2020) – Cada año en el mundo se deforestan 10 millones de hectáreas de bosques, el equivalente al tamaño de la República de Corea, o el doble de la superficie de Costa Rica. (FAO y PNUMA, 2020). El Gran Chaco se encuentra entre uno de los 24 frentes de deforestación a escala global, y entre los 9 que están en América Latina. (Reporte “Frentes de deforestación; impulsores y respuestas en un mundo cambiante” WWF) – Desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos en 2007, se perdieron 3.500.000 hectáreas de bosques nativos en Argentina y con ellos todos los beneficios asociados. Además, mucha de esa deforestación se realizó de forma ilegal. (Diagnóstico actualizado del estado de implementación – Ley N° 26.331) – En nuestras costas bonaerenses, el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses fueron plásticos. Una alarma que nos indica que la contaminación por plástico y el manejo de los residuos derivados, necesita ser parte de las soluciones para proteger los océanos del mundo. (Censo de Basura Costero Marina que Fundación Vida Silvestre Argentina) – En Argentina se descartan al mar más de 110 mil toneladas de merluza en buen estado al año, manifestando un manejo deficiente de los recursos pesqueros. A nivel global el 30% de los recursos pesqueros del planeta se encuentran sobreexplotados. (descarteilegal.vidasilvestre.org.ar/) – Nuestra matriz energética se basa, principalmente, en el uso de combustibles fósiles, cuya combustión emite gases de efecto invernadero y otros contaminantes a la atmósfera, que son los principales causantes del cambio climático y el calentamiento global. – A nivel global, alrededor de un 40% de los alimentos se desperdicia antes de ser consumidos, lo que implica también se desperdician los recursos naturales que fueron utilizados para producirse. Esto sucede a la par de que más de 800 millones de personas en el mundo padecen hambre y 3.000 millones no pueden permitirse una dieta saludable. (FAO). Asimismo, en nuestro país, alrededor del 30 % de niños, niñas y adolescentes sufre emergencia alimentaria.Una polémica sobre el buen y el «mal desarrollo»

En Brasil se logró la radicación y desarrollo de una industria eólica potente gracias al dinamismo de su sector exportador primario (granos y petróleo). Eso que llaman "mal desarrollo" es la palanca para el desarrollo en cualquier país de ingresos medios-bajos. Son burros. t.co/AzPBen3NBI

— Nicolás Deza (@NicolasDeza) June 23, 2022

Científicos argentinos trabajan para sustituir a los antibióticos en el crecimiento animal

En la Universidad Nacional de Río Cuarto y el CONICET trabajan en el desarrollo de suplementos alimenticios -probióticos- que buscan reemplazar a los antibióticos como promotores del crecimiento animal. Los primeros productos elaborados con esta tecnología están próximos a salir a la venta a través de una empresa creada por los propios investigadores.

La nota completa en la página de la TSS – UNSAM.Las razones del «festival de importaciones»

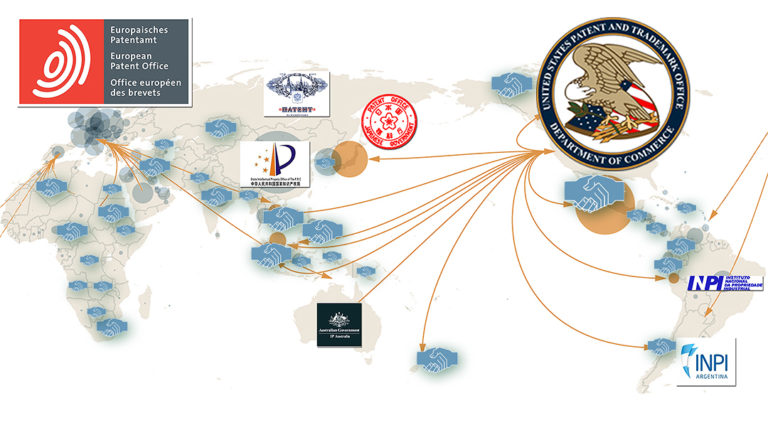

«Los precios globales de las commodities que exporta la Argentina están, en promedio, entre los más altos de la historia reciente, y también los volúmenes exportados. Las liquidaciones de las divisas por los exportadores acompañan ese crecimiento. Pero las reservas del Banco Central no crecen, y faltan divisas para las importaciones necesarias».

Estas afirmaciones -las hemos corregido para darles más precisión, pero el sentido no varió- pertenecen a José del Río, secretario general en un medio opositor como es La Nación. Del Río -un buen profesional- lista en la nota los motivos que encuentra para el problema. También aquí tenemos diferencias de detalle, pero en general las encontramos válidas, y las reproducimos como aparecieron:- Siete de cada diez autopartes que se utilizan para la producción local de coches terminados vienen del exterior.

- Un 55% de las drogas que tienen como insumo las farmacéuticas para la producción de remedios no habla castellano.

- El 90% de los celulares y LCDs que dicen fabricado en Tierra del Fuego cuentan con tecnología externa.

- Los tubos de acero sin costura que fabrica Techint para exportar al mundo necesitan del mineral de hierro importado.

- Cabrales requiere de los granos de café y Arcor del cacao para sus chocolates. Ninguno tiene sustitución local.

- Seis de cada diez insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos, según la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

- Nueve de cada diez empresas grandes utilizan al menos un insumo importado y el 67% de las pymes requieren de un proveedor externo porque no tienen alguien que localmente pueda abastecerlos.

«Un festival de importaciones en el país trimonetario

El «festival de importaciones» por el que estamos atravesando -casi 9 mil millones de dólares en mayo, casi la quinta parte de lo que el FMI le prestó al Mauricio, en un mes– provocó indignación en la vicepresidenta Cristina Kirchner y preocupación en el nuevo ministro, Daniel Scioli (No recuerdo ahora qué habrán dicho Alberto Fernández y Martín Guzmán, pero supongo que sería en tono resignado). Empecemos por reconocer aquí -todas esas autoridades ya lo tienen claro, así como los que saben algo de economía- las raíces estructurales del problema: 1) la industria argentina consume más divisas (dólares) importando sus insumos que los que produce exportando; cuando la economía crece (y ahora está creciendo), aparece la «restricción externa». 2) el consumo de la numerosísima clase media argentina (desde hace 60 años se puede leer en los medios «Las políticas del gobierno /todos, en estos 60 años/ la están destruyendo», pero parece ser difícil de matar) tiene un % muy alto de productos importados, incluido (obvio) el turismo al exterior. Reconocido esto, queda el hecho que despertó las alarmas: las importaciones han llegado a niveles mucho más altos de lo que puede explicar el aumento de la producción industrial (no es tan grande) y un boom de consumo que no existe. Por eso, esas responsables personas que mencioné hablan de «maniobras especulativas». Eso sí, ninguna quiso mencionar el hecho obvio detrás de la especulación (además de que a todo el mundo le gusta la guita, claro). Como este blog no tiene ninguna responsabilidad, lo digo: el dólar está barato. Tengo que apurarme a señalar algo: en nuestro país, para la percepción de casi todo el mundo, el valor «real» del dólar es el «blue» (hoy, $219+, no?). El dólar CCL, el MEP, es cosa de los gerentes de finanzas; el «cripto», de un círculo aún ménor). Pero el dólar al que se importa y exporta y se gasta en el exterior (más impuestos) –es decir, el 99% de todos los dólares que entran y salen de Argentina– es el oficial. $ 128, si Pesce no dispone otra cosa. Por eso lo de «país trimonetario» en el título de este post. Es el dólar oficial el que está barato. ¿En qué me baso para decir esto? Obvio: en el festival de importaciones. Como no se puede comprar más de 200 dólares al mes en el mercado oficial -salvo que uno tenga una petrolera, o fabrique caños para un gasoducto que se necesita desesperadamente- se compran mercaderías en el exterior. En la jerga, los que pueden «stockean». Para defenderse, porque no saben a qué valor tendrán que reponer los productos que venden; para conservar el valor de su dinero; para especular… los motivos son de interés para psicólogos o confesores. No son de la expertise de este blog. El hecho es que lo van a hacer, lo tienen que hacer, en una economía capitalista. Hay otros sistemas, claro. La URSS tenía el Gosplán; el Incario, los Qollcas, almacenes comunitarios. Pero el Gosplán sabemos que no funcionó bien: esa economía se derrumbó. No tengo idea si los qollcas eran eficientes o no, en el Perú pre-Pizarro. Pero en todo caso es teórico. Como no debería sorprender a nadie, en el capitalismo funcionan los incentivos capitalistas. Si el precio «real» del dólar, el de las importaciones y exportaciones y gastos en el exterior, se encarece, se va a importar menos (y viajar menos a Europa, el Caribe y Miami, que pesa menos que las importaciones pero no es insignificante). Claro, las consecuencias son mucho más graves que el previsible titular de La Nación «El gobierno persigue a los que pueden viajar al exterior«. Como todo lo que se consume en Argentina tiene insumos importados (pensemos en el combustible, sólo para empezar) la devaluación del dólar oficial alimenta la inflación (que ya está bastante gordita, gracias). ¿Hay solución a esto? Y sí. La gran mayoría de los países que tenían altas tasas de inflación en los ´80 lo solucionaron (después Putin invadió Ucrania, pero nada es para siempre). Quedó demostrado que es posible (Aquí lo habíamos hecho en 1952, pero en el nutrido folklore peronista no se pone énfasis en eso. Raro). Requiere poder político, un funcionariado eficiente y decidido, y sobre todo tiempo. ¿Ustedes dicen que son las tres cosas que este gobierno no tiene? Pero, che…»A. B. F.

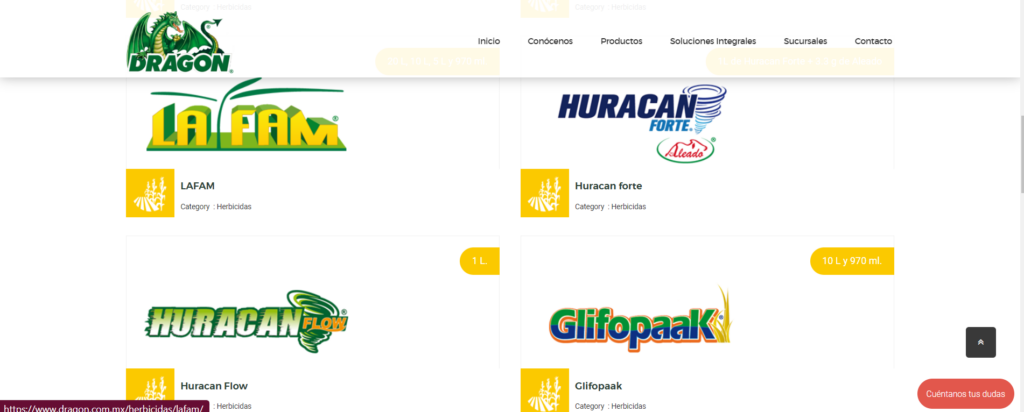

Monsanto y otras agroempresas desafían la prohibición del glifosato en México

Once agroempresas dedicadas a la importación del herbicida glifosato –entre ellas las trasnacionales Bayer–Monsanto y Dow Agrosciences– interpusieron 43 juicios de nulidad contra el gobierno, luego de que ésta emitiera el decreto para prohibir paulatinamente el uso del agroquímico en México.

Las trasnacionales Bayer-Monsanto y Dow Agrosciences, así como Agricultura Nacional y ocho compañías más dedicadas a elaborar o importar agroquímicos interpusieron 43 juicios de nulidad en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el objetivo de echar abajo el decreto que prohíbe la importación y el uso del herbicida cancerígeno glifosato. Los juicios se empezaron a entablar luego de que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) les negara autorizaciones para la importación de glifosato o su componente activo. Los juicios se han interpuesto ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que hasta el momento ha dado la razón a la Semarnat. A la fecha quedan cinco pendientes de ejecutoria en segunda instancia. Sin embargo, continúan los embates legales, pues la agroindustria ha utilizado todos los recursos jurídicos para ir en contra de la política de Estado impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ir disminuyendo paulatinamente el uso del agroquímico en el campo mexicano, hasta que quede absolutamente prohibido. El 1 de enero de 2021 entró en vigor el decreto que ordena a las dependencias que integran la administración pública federal a “sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato…” La batalla legal contra las disposiciones de la DGGIMAR ha sido encabezada por Agricultura Nacional, SA de CV, con 27 juicios de nulidad; le siguen: Monsanto Comercial, S de RL de CV; Química Lucava, SA de CV; y Síntesis y Formulaciones de Alta tecnología, SA de CV, con tres juicios cada una. También han promovido recursos legales Dow Agrosciences de México, SA de CV; Vitacultivos, SA de CV; Agroquímicos Versa, SA de CV; Helm de México, SA de CV; Paloquimia, SA de CV; y Pilarquim de México, SA de CV.

Glifosato y “revolución verde”

El glifosato está asociado a la llamada “revolución verde” impulsada por las grandes industrias y se usa para atacar las malezas o plantas diferentes al cultivo que se quiere desarrollar, explica Isaías Solórzano Manzano, ingeniero agrónomo y consultor en materia productiva para el campo. Al respecto, critica que las trasnacionales “vendieron la falsa idea” de que se trataba de una sustancia inocua y que no era residual en los suelos. “Hemos visto con preocupación que eso es una falacia: ha habido grandes afectaciones nuestros cultivos y en salud humana”. Estas empresas, señala Solórzano Manzano, han sido réplicas de Bayer-Monsanto en la producción y comercialización de glifosato, “que tantos problemas ha dejado en las personas que nos dedicamos a trabajar en el campo, tanto por su contacto, su inhalación, y muchos problemas que genera en la degradación de los suelos”. El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo, ligado a la expansión de cultivos transgénicos, como parte de la estrategia corporativa a nivel mundial de armar paquetes tecnológicos que incluyan semillas modificadas genéticamente y herbicidas o insecticidas tolerantes a estas mismas, explica Fernando Bejarano, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, dice, hay un vacío en el control de uso de estos agrotóxicos. “México ha sido una piedra en el zapato para las estrategias de expansión de estas empresas, considerando que estamos en frontera con uno de los principales usuarios a nivel internacional [Estados Unidos]”, dice el también maestro en ciencias con especialidad en desarrollo rural por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. “El hecho de que el país haya impedido el cultivo de maíz transgénico a escala comercial y que a raíz del decreto presidencial se suma la prohibición del glifosato es una barrera para la expansión de ese mercado. Por eso hacen alianza con las empresas genéricas que venden el agroquímico y juntos se lanzan, con el Consejo Nacional Agropecuario, en una crítica permanente de que esto ha sido un error, y llevan los juicios”, señala el experto.

Los daños

El uso de productos químicos en la agricultura ha dejado problemas directos en la salud de los trabajadores del campo, además de que “hay una problemática directa en el suelo y en el medio ambiente”, señala Jesús Ignacio Simón Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Bioinsumos, AC. En cuanto a la afectación de los usuarios de glifosato, expone que incluyen intoxicaciones de leves a severas. “Tenemos datos del efecto en la comunidad El Mentidero en Autlán, Jalisco, donde se analizó la orina de 93 niñas y niños de preescolar y primaria y 53 de secundaria, y el ciento por ciento de los menores tuvieron residuos de pesticidas donde había una gran cantidad de herbicidas y la que más predominó fue el glifosato”. El productor de bioinsumos observa que ha sido recurrente el uso de pesticidas porque a la gente se le ha cerrado la información de las posibles alternativas que pudiera tener. También, “ha sido muy promovido su uso por la gran industria de los pesticidas, incluso llegan hasta asustar a la gente con el argumento de que si no aplica el pesticida se va a acabar la producción, no vas a cosechar, y la gente se pone nerviosa”. En agosto de 2020, se reveló un estudio ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Conacyt en el que se descubre que “el glifosato ha dejado en México una estela contaminante, dispersa en cultivos y aguas. Los resultados son desalentadores: hay presencia de este herbicida carcinógeno en tortillas, harinas, leche materna, sangre y orina, pero también en Áreas Naturales Protegidas. El expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM señala que se “demostró la presencia de transgénicos y glifosato en varios alimentos hechos a base de maíz, de alta demanda y de fácil acceso. Los productos analizados fueron: tortillas, harinas, totopos, cereales para el desayuno y botanas”. Entre los principales impactos a la salud que se han documentado se encuentran: dolores de cabeza frecuentes, fatiga, ansiedad, irritación de mucosas y piel, alergias en personas que están expuestas ocupacionalmente. Asimismo, daños en distintos órganos y sistemas. También está relacionado con el desarrollo de enfermedades metabólicas, neurológicas y es causante de serios desórdenes en el sistema reproductivo.La producción de petróleo en mayo fue la mayor desde 2011

La producción total de petróleo fue en mayo la más alta desde noviembre de 2011, y el crudo y gas no convencional volvió a batir su récord de producción mensual, según informó la Secretaría de Energía.

La producción de petróleo alcanzó en mayo un total de 584.000 barriles por día marcando un crecimiento interanual del 14%.ES la más alta en 20 años. La del gas llegó a los 136 millones de metros cúbicos por día, un 12% más que el mismo mes del año pasado. El segmento no convencional también sigue en alza y marcó dos nuevos récords históricos: La producción de petróleo no convencional alcanzó los 241 mil barriles aproximados por día y representó el 41% de la producción total del país, con un crecimiento interanual del 57%. Por su parte la producción de gas no convencional también fue la más alta de la historia con 76 millones de metros cúbicos aproximados por día y representó el 56% del total del país, ya que durante mayo se produjo un 39% más de gas no convencional que en el mismo mes del 2021. A partir de estos datos, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que «estos números son muy buenos para la economía, porque significan más gas y petróleo argentino, producido por trabajadores y trabajadoras argentinas, con pymes nacionales que aportan tecnología y valor agregado». «Con reglas claras y previsibilidad le dimos impulso a un sector estratégico para nuestro desarrollo energético en un contexto global donde la energía es central. Tenemos una actividad en permanente crecimiento, gracias al fuerte impulso que le dimos a Vaca Muerta», agregó Martínez. Para el funcionario este récord histórico de la producción no convencional se da en momentos en que «la puesta en marcha del nuevo gasoducto Néstor Kirchner va a permitir poder escalar aún más la producción de gas, aumentar las exportaciones, sustituir importaciones con gas argentino y generar miles de puestos de trabajo». Finalmente, el secretario también remarcó el éxito del Plan Gas y aseguró que «permite seguir construyendo y afianzando un país más federal, porque el aumento de la actividad, le permite a las provincias recibir más regalías para destinarlas a educación, salud, seguridad o lo que crean prioritario».El gobierno de Neuquén vuelve a reclamar participación en la Planta Industrial de Agua Pesada

La provincia de Neuquén le planteará al gobierno nacional una salida a través del consenso para el futuro de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Así lo anticipó el gobernador Omar Gutiérrez, quien señaló que el jefe de Gabinete, Sebastián González, llevará la propuesta a la administración federal.

El objetivo de Neuquén es añadir a esa planta, vital para el sistema nuclear argentino, la posibilidad de producir hidrógeno y fertilizantes, entre otras alternativas.

Como se adelantó aquí, es una opción que no descartan las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA), que sostuvieron en una entrevista que el complejo ubicado junto a la costa del Limay, en Arroyito, podría destinar una de sus líneas de producción al objetivo que plantea la provincia.

La salida permitiría garantizar fuentes de trabajo luego del proceso de parálisis que se remonta a los últimos cinco años. Activar alguna de las posibilidades productivas adicionales, con todo, requerirá una gran inversión.

Durante los últimos años, la PIAP produjo agua pesada, un refrigerante para reactores del tipo CANDU, si bien sólo en la cuota necesaria que los necesitan las centrales nucleares argentinas. De hecho, lo seguirá haciendo. Pero el mercado mundial es más acotado, tal como lo reconocieron autoridades de la CNEA.

Con todo, su producción sigue siendo determinante para el funcionamiento de las centrales argentinas, incluso ante la posibilidad de una nueva central nuclear para el país.

“A veces caemos en la tentación, cuando planteamos una cosa o la otra. La PIAP no es una confrontación respecto de agua pesada versus nitrógeno o hidrógeno verde o azul, o fertilizantes. Es la posibilidad de encarar esos cuatro andariveles, para integrarlos y poner en valor y concretar en nuestros recursos el desarrollo económico y social generando trabajo y energía”, dijo Gutiérrez.

“Para nosotros es importantísimo, y no hay ningún problema; está eximida impositivamente esa planta y no hay ningún problema, cuando hay un precio de la energía totalmente subsidiado respecto de lo que le cuesta al país salir a comprar gas afuera, seguir promoviendo el desarrollo de la planta”, afirmó el mandatario, en alusión a la posibilidad de abastecer con gas de Vaca Muerta un eventual emprendimiento vinculado al hidrógeno azul, la variante que requiere de gas para para generación eléctrica en el proceso de electrólisis, paso central para la producción de ese combustible.

En ese contexto, Gutiérrez afirmó que “el jefe de gabinete va a presentar en Buenos Aires las distintas alternativas: reconversión, fortalecimiento desarrollo, de la matriz de esa planta que es importantísima”.

ooooo

Mañana viernes 24 publicaremos declaraciones de la presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, sobre el tema. Además de una opinión de AgendAR.Ya se vendieron 1,2 millones de entradas para Qatar-2022

Los organizadores del Mundial anunciaron que dos millones de boletos siguen disponibles para los aficionados y que estarán en venta en una tercera fase que no será por sorteo sino por orden de llegada.

El número de entradas vendidas para partidos del Mundial-2022 se eleva a 1,2 millones tras la segunda fase de ventas, «con una demanda récord», declaró el secretario general del comité de organización, Hassan Al-Thawadi, ayer miércoles 22 en el Qatar Economic Forum. En total, los organizadores de la primera Copa del Mundo en un país árabe, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, precisaron que se registraron más de 40 millones de reservas, 17 millones en la primera fase de venta y 23.5 millones en la segunda. «Pienso que la demanda es un récord», declaró Al-Thawadi. La fase más reciente de venta de entradas, un sorteo de selección aleatoria, se cerró a finales de abril con solicitudes procedentes en mayor número de Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Qatar, Arabia Saudí y Estados Unidos, según la FIFA. Hay en total un poco más de 3 millones de entradas disponibles (2 millones a la venta y 1 millón reservado a la FIFA y a sus patrocinadores).Ya no habrá sorteo de boletos