Convenio del Ministerio de Ciencia, el CONICET y la UBA para construir 8.000 m2 de laboratorios

El MinCyT firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires y el CONICET para realizar construcciones de una superficie cubierta total de aproximadamente 8.000 metros cuadrados.

Están asignados 6.500 metros cuadrados al Sector Ciencias de la Salud, en Ciudad Universitaria, y 1.500 metros cuadrados al Sector Ciencias Sociales.

En el Aula Magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, se firmó un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El objeto es la construcción de un Centro de Laboratorios Unificados de Ciencias de la Salud en la Ciudad Universitaria, y del nuevo edificio del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) en la sede de la calle Santiago del Estero de la Facultad de Ciencias Sociales. En el Centro de Laboratorios Unificados de Ciencias de la Salud de Ciudad Universitaria funcionarán: el Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Houssay (IFIBIOA); el Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM, CONICET-UBA); el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO, CONICET-UBA); el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS, CONICET-UBA) y el Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB, CONICET-UBA). Encabezaron el anuncio el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la Presidenta del CONICET, Ana Franchi y el Rector de la UBA, Alberto Barbieri. Estuvieron presentes, además, el Secretario de Ciencia y Técnica de la UBA, Aníbal Cofone y las decanas y decanos de las facultades de Ciencias Sociales, Carolina Mera; Farmacia y Bioquímica, Cristina Arranz y Ciencias Médicas, Ricardo Gelpi.«Big Data» y estadística: de qué se trata

A diferencia de las encuestas o los experimentos, los datos de big data no provienen de ninguna estructura, sino de información creada por un mecanismo secundario, pasivo. Si alguien les preguntase qué están haciendo, posiblemente respondan “estoy leyendo el diario” y no “estoy generando datos”. Pero, si mientras leen esta nota tienen sus celulares prendidos, lo están haciendo.

Sin embargo, por muchos que sean estos datos, no son más de lo mismo. En una encuesta o experimento hay una estructura: una relación explícita entre los datos y lo que estos pretenden representar. Los cerca de 1500 hogares que conforman la Encuesta Permanente de Hogares del Gran Buenos Aires deberían poder representar el comportamiento de los casi 5 millones de la región. Es la estadística la que garantiza que es posible extrapolar conclusiones de la muestra a la población, a través de un vínculo probabilístico explícito en ellas.

Por el contrario, los datos de big data no tienen una estructura trivial, de modo que no refieren a ninguna población obvia y, justamente, proveer esa estructura es tal vez la tarea más desafiante de la ciencia de datos. Cualquier encuesta implementada en las redes sociales recoge muchos más datos que los que usa el Indec para medir la pobreza. Pero, sin una estructura obvia, estas encuestas son solo representativas de los seguidores de Twitter o Instagram de una persona o institución. Y esta cuestión es la madre de casi todos los problemas de big data.

Así, las encuestas de usuarios de una plataforma esconden la opinión de quienes no la usan; los datos de automóviles obtenidos vía sensores en una autopista no muestran información de quienes la evitan, creando peligrosos sesgos, de los que la estadística se ha ocupado desde sus inicios.

Se habla de big data como si fuese la primera revolución de datos de la historia. Pero no es obvio ni que sea la primera ni que sea realmente revolucionaria.

Ya no sorprende que, luego de googlear “Italia”, las redes sociales nos ataquen con ofertas de pasajes a la tierra de Dante Alighieri o imágenes del Coliseo; ni que Google Maps nos lleve eficientemente de un lugar a otro. Pero llama la atención que los éxitos de big data convivan con yerros notables, cuando no con silencios llamativos acerca de fenómenos cruciales.

En 2022 todavía no sabemos con precisión cuándo terminará la epidemia de Covid-19, quién ganará las próximas elecciones o cómo saldrá un partido de fútbol. Peor aún, tampoco ha mejorado la capacidad predictiva de estos fenómenos, aun cuando la cantidad de datos y la potencia de los algoritmos hayan crecido a tasas exorbitantes.

Desde la perspectiva de que big data es simplemente un fenómeno de “más datos”, la estadística debería ser la primera agradecida al verse librada de la escasez de materia prima con la cual trabajar. Pero como big data no es un fenómeno de más de lo mismo, no solo no resuelve los problemas que tenía la estadística, sino que los magnifica.

Los sesgos que afectan a los algoritmos son de una naturaleza idéntica a la de los que atentaron contra las herramientas de la estadística clásica, como los que en 1936 condujeron a uno de los fracasos más estrepitosos de la disciplina, cuando una masiva encuesta predijo que Alfred Landon ganaría las elecciones presidenciales en los Estados Unidos sin darse cuenta de que había sido implementada mediante el sistema de correo, que sobrerrepresentaba a los votantes ricos y cultos.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/BNWOOT3HAZCTPIN2HIJEN5UMNY)

La impredecibilidad del valor del dólar o del resultado de un partido de fútbol obedece a razones que fueron estudiadas hace más de medio siglo por la economía, las finanzas y la matemática. Las dificultades a la hora de lidiar con datos faltantes fueron analizadas por la estadística y, algunas de ellas, por la economía, como los métodos que le valieron el Nobel en 2000 a Daniel McFadden y James Heckman, o las técnicas casi experimentales por las que Joshua Angrist, Guido Imbens y David Card obtuvieron el galardón en 2021.

Más aún, se habla de big data como si fuese la primera revolución de datos de la historia. Pero no es obvio ni que sea la primera ni que sea realmente revolucionaria. A mediados del siglo XVI, Tycho Brahe provocó una auténtica revolución de datos astronómicos que luego dieron lugar a las teorías de Kepler, Galileo y Newton acerca del movimiento de los planetas, y a la física de los tres siglos posteriores. A mediados del siglo XIX, el monje austríaco Gregor Mendel gestó otra revolución de datos al cultivar más de 28.000 variedades de un guisante, cuyo estudio minucioso lo llevaría a postular las “leyes de Mendel” que conforman los principios básicos de la genética.

La estadística y la ciencia formal serán un componente clave para que big data se trasforme en una revolución.

La historia de la ciencia provee varios ejemplos de este tipo, que sugieren dos cuestiones llamativas: que la de big data no es la primera revolución de datos y que a las que hubo les sucedió una auténtica revolución de ideas, que cambiaron radicalmente la forma de interactuar con el universo.

Es la conjunción de datos y mentes brillantes lo que produce revoluciones en el conocimiento; la estadística y la ciencia formal serán un componente clave para que big data se trasforme en una revolución. Mientras tanto, nos obliga a ver a big data como una promesa y, fundamentalmente, a tener una postura madura, capaz de apreciar sus enormes ventajas y, a la vez, lidiar con sus limitaciones, para lo cual la estadística es una disciplina esencial. Recién cuando aparezca el (¡y ojalá que “la”!) Newton o Mendel de big data es que realmente podremos darle al fenómeno la entidad revolucionaria que reclama.

A fines de 2021, The Economist publicó un artículo sobre las posibles acciones de Putin, como parte de una sección futurista llamada “El Mundo en 2022″ y titulado “Putin renovará sus ataques sobre internet y las elecciones”. La palabra “Ucrania” no aparece por ningún lado. A big data se le escapó la tortuga, una vez más, como con la irrupción de la pandemia, la elección del Papa Francisco y otros eventos cruciales.

La estadística no solo no ha muerto, sino que está más viva que nunca, porque big data, más que resolver sus problemas, los ha vuelto a poner sobre la mesa. El reciente libro del autor de esta nota, Qué es (y qué no es) la Estadística, publicado por Siglo XXI Editores, es una introducción informal y a la vez rigurosa de las contribuciones de esta disciplina clave para las sociedades y su rol crucial en tiempos de big data y algoritmos.

Otros 40 años: los de CONUAR, Combustibles Nucleares Argentinos S. A.

Rafael Grossi, director del OIEA, visitó Ucrania y Rusia e informa: «la situación de Chernobyl es bastante normal»

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, indicó que la situación radioactiva de la antigua planta nuclear de Chernobil es «bastante normal» tras la toma y retirada de las fuerzas rusas y anunció que visitará la central «cuanto antes».

Al volver a Viena, sede de la agencia, tras visitar Ucrania y Rusia, dijo que los representantes de ambos países coincidieron en la necesidad de «proteger la integridad física» de los sitios nucleares en el territorio ucraniano en medio de la guerra. Las tropas rusas se retiraron el miércoles por completo de la central que ocupaban desde el inicio de la invasión el 24 de febrero, informaron autoridades ucranianas y estadounidenses. La ocupación encendió la alarma por la falta de información sobre la situación de la planta y la ausencia de rotación del personal encargado de su control.El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica encabezará una «misión de asistencia y apoyo» a la planta nuclear.No aclaró cuándo viajará, más allá de decir que irá «cuanto antes», informó Europa Press. El jefe del OIEA espera que sea «la primera de varias» visitas para garantizar la seguridad de las centrales nucleares de Ucrania, después de advertir en estas últimas semanas del riesgo de que se produzca un accidente en zonas como Chernobil o Zaporiyia, que alberga la mayor central nuclear de Europa. Grossi llegó a Ucrania a principios de esta semana y posteriormente viajó a Rusia, donde se reunió con el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom y otros altos cargos. A continuación reproducimos el informe más reciente del OIEA, con fecha 2 de abril: «Ucrania informó hoy al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que estaba “analizando la posibilidad” de reanudar el control regulatorio de la Central Nuclear de Chernobyl, luego de que las fuerzas rusas se retiraran del sitio, dijo el director general Rafael Grossi. Ucrania también dijo que se estaba preparando para la rotación del personal de la central nuclear de Chernobyl, incluida la evaluación de su seguridad, pero aún no se había fijado una fecha para esto. La rotación de personal técnico más reciente en el sitio tuvo lugar el 20 y 21 de marzo, que a su vez fue el primer cambio de turno de trabajo desde fines de febrero. Ucrania le dijo al OIEA el jueves que las fuerzas rusas abandonarían la central nuclear de Chernobyl después de controlar el sitio durante cinco semanas. La retirada fue confirmada por altos funcionarios rusos en una reunión con el director general Grossi en la ciudad rusa de Kaliningrado el viernes por la mañana. Ucrania le dijo más tarde al OIEA que, si bien todas las fuerzas rusas habían abandonado el sitio de la central nuclear, la situación en la zona de exclusión alrededor de la planta no estaba clara. Gran parte del personal de la central nuclear vive en la ciudad de Slavutych, fuera de la zona de exclusión de 30 kilómetros establecida tras el accidente de 1986. Las fuerzas rusas entraron en la central nuclear de Chernobyl, donde se encuentran las instalaciones de gestión de residuos radiactivos, el 24 de febrero. El 4 de marzo, también tomaron el control de una de las cuatro centrales nucleares operativas de Ucrania, la central nuclear de Zaporizhzhya en el sur del país. El Director General Grossi tiene la intención de encabezar una misión de asistencia y apoyo del OIEA a Chernobyl tan pronto como sea posible, la primera de una serie de misiones de seguridad y protección nuclear que planea enviar al país, que tiene 15 reactores de energía nuclear operativos en cuatro sitios además de la planta de Chernobyl. Los expertos del OIEA proporcionarán asesoramiento y evaluación técnica tanto en el lugar como fuera del lugar. El OIEA también entregará equipo de seguridad, cuando sea necesario. De los reactores operativos del país, Ucrania dijo que siete estaban en funcionamiento, incluidos dos en la central nuclear Zaporizhzhya controlada por Rusia, tres en Rivne y dos en el sur de Ucrania. Los otros reactores están cerrados para mantenimiento regular, incluidas ambas unidades en la central nuclear de Khmelnytskyy. En relación a las salvaguardias, la Agencia dijo que la situación se mantuvo sin cambios con respecto a lo informado anteriormente. El Organismo aún no recibía la transmisión remota de datos de sus sistemas de vigilancia instalados en la central nuclear de Chernobyl, pero esos datos se estaban transfiriendo a la sede del OIEA desde las demás centrales nucleares de Ucrania.»

FAdeA, la Fábrica Argentina de Aviones, recuerda la Guerra de Malvinas, y su papel en esa pelea. Video

Daniel E. Arias

Malvinas. 40 años, y más de 200

ooooo

También nos parecen valiosas las sugerencias que hace Alejandro Winograd en Naufragios Argentinos. Un punto de interés es que las publica en el portal Seúl, de orientación opositora al actual gobierno, al que parece atribuirle -como esa publicación- un nacionalismo declamatorio. Declamaciones hacemos todos, los políticos y todos los que comunicamos; debemos ser juzgados por lo que hacemos y por lo que hicimos. Pero vamos a las propuestas: «… Un camino, menos transitado, tendría que iniciarse con una serie de preguntas acerca de las cosas que nosotros podríamos hacer para presentar, también bajo la mejor luz posible, nuestra historia y las perspectivas de nuestro futuro en el Atlántico Sur. Se me ocurren, sólo como ejemplos, las siguientes iniciativas: la restauración y puesta en valor del sistema de Faros del Fin del Mundo, desde el cabo San Pío hasta la Isla Observatorio; la creación de un área protegida que abarque el oriente de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados, o el desarrollo de un programa de estudios de alto nivel acerca de distintos aspectos de la ecología y la historia de las regiones australes y de la Antártida. Para el caso de alguien quisiera extenderse más allá de lo estrictamente cultural o educativo, el diseño de un programa de manejo de los recursos pesqueros del Mar Austral; la generación de combustibles limpios que puedan ser usados por las embarcaciones turísticas, científicas y logísticas que operan en la región; la construcción de una planta que ofrezca las mejores y más seguras tecnologías de tratamiento de los residuos generados en las bases antárticas; y tantas cosas más. No sé cuál es el peso específico que se les puede atribuir a este tipo de iniciativas en las discusiones acerca de la soberanía. Pero quizás sirvan, cuando menos, para demostrar y para demostrarnos que estamos al tanto de la importancia de ese sector del mundo y que tenemos ideas acerca de lo que puede hacerse en él. Al fin y al cabo, el futuro llega para todos, y nosotros también tenemos el derecho de decidir —o, al menos, el de intentar decidir— cómo queremos que sea.»ooooo

Con acuerdos y desacuerdos, nos sentimos satisfechos de abrir nuestras páginas a estas formas de pensar las Malvinas, el Sur, la Argentina. Es que hoy también es otro aniversario, menor: desde el 2 de Abril de 2018, AgendAR está online.A. B. F.

Crean papas que toleran mejor las sequías por medio de la biotecnología

-

Como el cultivo de la papa requiere mucha agua, se lo produce en contadas zonas del país, incluso bajo riego.

-

La Facultad de Agronomía de la UBA y el CONICET obtuvieron plantas que toleran la escasez de agua y que pueden contribuir a elevar los rindes.

“La papa es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial»En la Argentina se producen anualmente 2,8 millones de toneladas que se destinan sobre todo a la demanda interna, ya sea para consumir fresca, para abastecer a la industria o para producir papa semilla. Por cuestiones climáticas, el cultivo se concentra en pocas zonas. Cerca del 50% se hace en la localidad bonaerense de Balcarce y otra parte en las provincias de Mendoza y de Córdoba”, explicó Gabriel Gómez Ocampo, docente de la cátedra de Fisiología Vegetal en la FAUBA e investigador en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA; UBA-CONICET). Por medio de la biotecnología, el grupo de investigación que integra Gómez Ocampo, liderado por Javier Botto, docente de la cátedra de Fisiología Vegetal de la FAUBA e investigador del CONICET en el IFEVA, generó una nueva genética de papas de la variedad Spunta, la que más se produce y consume en la Argentina. Cuando las comparamos con las plantas ‘normales’, vimos diferencias marcadas en su fisiología, su bioquímica y su morfología. Ya sabíamos que rinden un 15% más en condiciones óptimas, entre otras características. Los resultados del reciente trabajo del grupo, publicado en la revista científica The Plant Journal, sugieren que esta nueva genética también es más tolerante a una eventual restricción hídrica. Bajo condiciones de sequía moderada, las líneas transgénicas que generaron Gómez Ocampo y colaboradores produjeron tubérculos un 11% más pesados que los de las plantas ‘normales’.

Tecnología moderna para un cultivo ancestral

Gómez Ocampo destacó que esta papa con nueva genética podría tener diversos beneficios, entre los que remarcó la posibilidad de aumentar los rendimientos en las actuales zonas de producción y de realizar el cultivo sin ayuda de riego. Esto permitiría ampliar el abanico de ambientes y condiciones en los que se lleva a cabo.Javier Botto indicó que “las plantas de papa modificadas genéticamente producen más cantidad de ciertas proteínas —llamadas BBX21— que le aportan una mayor capacidad de tolerar estrés hídrico y otros estreses. Por ejemplo, responden mejor a las irradiancias elevadas durante las horas del mediodía, lo que se traduce en un aumento del rendimiento de tubérculos. Esta tecnología optimiza el crecimiento y el desarrollo de las plantas de papa, y se podría usar en programas de mejoramiento para cultivos como alfalfa, soja u otros”.Los investigadores afirmaron que los tubérculos de la papa transgénica y los de la ‘normal’ tuvieron calidades similares

Modificación genética

“Nosotros usamos la biotecnología desde un marco conceptual distinto”, enfatizó Gabriel, y añadió: “A la papa le incorporamos más copias del gen BBX21 que tomamos de la planta Arabidopsis thaliana y que se encuentra muy difundido en el reino vegetal. Esto provoca que la papa sintetice una mayor cantidad de proteína BBX21. La tecnología que usamos sólo aumenta el número de copias de un gen que ya se encuentra presente en todas las plantas, y por eso sería inocua para la salud humana y animal”. En muchos ámbitos, hablar de transgénesis puede ‘activar alarmas’. Por eso, Gómez Ocampo aclaró: “En las últimas décadas, la biotecnología vegetal se centró en producir genotipos resistentes a enfermedades, a plagas y a malezas. Estas variantes disminuyen así el uso de agroquímicos, que aplicados en exceso traen daños ambientales y generan rechazo”.Del laboratorio hasta la verdulería

Botto contó que desde hace más de 10 años su grupo de trabajo investiga el tema, con el aporte de varias tesis de grado y doctorales, como la de Gómez Ocampo y la de Carlos Crocco, también docente de Fisiología Vegetal en la FAUBA. Al mismo tiempo, destacó que los estudios se enriquecieron con el aporte de Edmundo Ploschuk y de Anita Mantese, docentes de las cátedras de Cultivos Industriales y Botánica General de esa Facultad, respectivamente, y con la financiación de la UBA, del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Además, agregó que están generando una patente con la tecnología en cuestión. Para finalizar, expresó que en los experimentos futuros les gustaría evaluar si las características positivas que observaron en laboratorio se plasman en el campo. “Para ello es necesario seguir pasos y normas que controlan el material biológico que llega a los lotes, ya que puede tener muchas consecuencias. En esta etapa estamos buscando la colaboración del mundo privado y la incorporación de estudiantes y profesionales que quieran generar plantas que rindan más en condiciones subóptimas de cultivo y así garantizar la seguridad alimentaria”.El proyecto de Ley de Hidrocarburos que negocian el oficialismo y la oposición

1. Régimen de exportación y liquidación de divisas

El proyecto contempla en el artículo 7 un esquema de acceso al mercado cambiario para empresas petroleras que aumenten sus inversiones en, al menos, US$ 50 millones por año. Para esto, se crea un régimen de promoción de Exportaciones de Petróleo y Gas. En un primer momento, el esquema aspira a promover exportaciones de crudo. Además, se les garantiza a las empresas que tengan acceso a divisas por el 20% de las exportaciones para poder afrontar nuevas inversiones, pagar costos operativos, dividendos, servicios de deuda, entre otras, con una alícuota de cero por ciento de derechos de exportación. Es uno de los puntos que varios referentes del sector petrolero plantearon al ministro de Economía, Martín Guzmán, tanto en Buenos Aires como en Houston, a donde viajó el funcionario para participar del CeraWEEK.2. Importación de gasoil

El régimen que establece el proyecto de ley también autoriza, en el artículo 25, la importación de combustibles -sobre todo de gasoil- sin impuestos. El proyecto prevé un cupo de hasta 4,4 millones de metros cúbicos (MMm3) de diesel sin pagar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Esto es clave en esta coyuntura porque hoy YPF y el resto de las refinadoras pierden a razón de US$ 500 por metro cúbico adquirido en el mercado de importación. La desgravación estaba prevista en el proyecto de Ley del Presupuesto 2022, pero como esa iniciativa no avanzó en el Congreso, quedó trunca. Sólo se puede modificar el esquema cambiario vía Ley.3. Ajuste por inflación en ganancias

El artículo 35 propone cambios en la metodología de ajuste por inflación para el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2021. Este punto que reclaman las empresas desde hace algunos meses, dado que el esquema vigente genera una «ganancia ficticia» que repercute en el nivel de impuestos que deben pagar las petroleras, obligando a los privados a reducir sus inversiones productivas. Era otro de los puntos que estaba incluido en el proyecto de Presupuesto 2022.4. Régimen de quebrantos

El proyecto prevé en el artículo 29 la creación de un régimen de quebrantos, que es favorable para que YPF pueda anotar las pérdidas que registró en su balance de downstream -la comercialización- de 2019 y 2020.5. Alícuotas variables

Por último, el artículo 13 del texto propone una modificación del esquema impositivo al volver a las alícuotas variables de impuestos, en lugar de los cargos fijos.Un equipo científico internacional completó la secuencia del genoma humano

Nuevas tecnologías hicieron posible a un equipo científico, el Consorcio T2T, lograr un objetivo que se perseguía desde hace décadas: secuenciar el 8% del genoma humano que faltaba. Se espera que será clave para avanzar en el combate de enfermedades neurodegenerativas, afecciones cardíacas y cáncer.

El «manual de funcionamiento» de un ser humano está escrito en cada una de sus células, en una molécula de ADN de unos dos metros de longitud, plegada de manera inimaginable, con las instrucciones para transmitir un pensamiento, bailar una danza o tararear una canción. La primera lectura absolutamente completa del ADN de una persona —su genoma— ha revelado un mundo desconocido de secuencias redundantes. Va contra la intuición, pero estos tramos repetidos en el ADN de un ser humano ayudan precisamente a que sea único.

Un equipo científico internacional, denominado Consorcio T2T (Telomere-to-Telomere) publica hoy 1° de abril la primera secuencia verdaderamente completa de un genoma humano.

Hasta ahora solo se había logrado leer el 92%. Los autores comparan su tarea con un gigantesco puzle de una ciudad, en el que faltaba por encajar el 8% de las piezas, las del cielo azul, demasiado repetitivas como para encontrar su lugar. Los avances en la tecnología han permitido ahora poner orden en esos tramos redundantes.

El genoma completo de un humano es un texto de 3.055 millones de letras (ATTGCTGAA…), en el que cada letra es simplemente la inicial de un compuesto químico con diferentes cantidades de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.

La C, por ejemplo, es citosina (C₄H₅N₃O). Si se imagina este manual de funcionamiento como un célebre poema de Antonio Machado, hasta ahora la tecnología permitía leer tramos cortos, como “caminante, no hay”, “camino”, “se hace”, “camino al andar”, “al andar”, “se hace camino”. Era complejo ordenar las frases y casi imposible averiguar que el verso “caminante, no hay camino” estaba repetido dos veces. Las nuevas tecnologías, como los secuenciadores de la empresa británica Oxford Nanopore, permiten leer millones de letras seguidas, mientras que la plataforma estadounidense PacBio logra una lectura en alta definición de hasta 20.000 letras. Es como ponerse anteojos para ver de cerca.

«Estas zonas del genoma se llamaban antiguamente ADN basura, pero cada vez más sabemos que no son basura» Carmen Ayuso, médica

El primer genoma completo de una persona añade 200 millones de letras al poema humano y corrige miles de errores de la actual secuencia de referencia, publicada en 2001 y actualizada desde entonces. El ADN de una célula está repartido en 46 paquetes, denominados cromosomas, que a su vez se dividen en tramos, llamados genes. En el ejemplo del poema, el gen sería un verso: “Caminante, no hay camino”.

Algunos de estos genes son instrucciones para fabricar proteínas, como algunas hormonas o los anticuerpos que nos defienden de los virus. El genoma completo, publicado hoy jueves en la revista Science, incluye 99 genes aparentemente vinculados a proteínas, hasta ahora desconocidos, y otros 2.000 presuntos genes que habrá que estudiar en detalle.

Lo asombroso es que una persona puede tener dos copias de un gen —”Caminante, no hay camino, caminante, no hay camino”—, pero otro ser humano puede tener 25 copias de ese mismo gen. El Consorcio T2T ha unido ahora sus fuerzas al Consorcio del Pangenoma Humano de Referencia, otro proyecto internacional que pretende obtener los genomas completos de 350 personas, de grupos raciales diversos, para entender el papel de estas repeticiones y para detectar variantes asociadas a enfermedades, como el cáncer.

El genoma de referencia empleado hasta ahora, denominado GRCh38, es una secuencia, llena de agujeros, elaborada a partir de retazos del ADN de diferentes personas. El nuevo genoma completo, bautizado T2T-CHM13 y con ancestros mayoritariamente europeos, se ha obtenido de una mola hidatiforme, un tumor derivado de un embrión humano que rechazó el ADN de su madre y duplicó el de su padre. Esa ausencia de mezcla genética ha facilitado la lectura detallada del genoma.

Los cromosomas tienen forma de X y el punto de unión de sus cuatro brazos se llama centrómero. Las secuencias hasta ahora desconocidas se concentran en estas regiones centrales, esenciales para la multiplicación del ADN durante la división celular y en la formación de óvulos y espermatozoides. Los errores en los centrómeros pueden provocar abortos espontáneos, malformaciones congénitas y cáncer.

Para obtener diagnósticos de enfermedades, los médicos y los científicos leen fragmentos de los genomas de sus pacientes y utilizan el genoma de referencia para comparar, como se hace en los puzles con la fotografía de la ciudad con cielo azul en la caja. El equipo de Daniela Soto en el Consorcio T2T ya ha analizado los genomas de más de 3.000 personas empleando el nuevo modelo y sus resultados sugieren que se evitan decenas de miles de errores, por ejemplo, en más de 200 genes implicados en enfermedades.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE UU ha afirmado que este genoma completo puede “dar un gran impulso a la investigación de los trastornos genéticos”, mejorando los diagnósticos a medio plazo.

El Consorcio T2T ha iluminado también la secuencia de los telómeros, una especie de capuchones protectores que constituyen los extremos de la X formada por cada cromosoma. Esos telómeros se desgastan y se acortan al envejecer y, al contrario, crecen en los tumores malignos, cuando las células se convierten en inmortales.

Un programa de asistencia para empresas estatales para desarrollar nuevos mercados

El Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso la asistencia por $ 1.000 millones a las empresas estatales, sociedades de estado y anónimas con participación estatal mayoritaria que presenten proyectos de exploración de mercados no convencionales o alternativos a los de su actividad habitual.

La medida se dispuso a través de la Resolución 222/2022, publicada en el Boletín Oficial, y los aportes no reintegrables se canalizarán a través del Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (Fondep). La convocatoria a «empresas estatales, sociedades del estado y anónimas con participación estatal mayoritaria tanto nacional como provincial o municipal» está abierta desde este lunes 4 hasta el 26 de abril próximo. Las sociedades interesadas podrán presentar «proyectos que tengan por objeto explorar mercados no convencionales o alternativos a los de su actividad habitual, favoreciendo la inserción de dichas empresas en los mismos». «Resulta apropiada la implementación de una política de financiación y fomento para que las empresas públicas investiguen y se desarrollen para lograr la inserción en nuevos mercados o la exploración de nuevos segmentos productivos». La asistencia consistirá en el otorgamiento de un Aporte No Reembolsable (ANR) a través del Fondep de hasta $ 480 millones por proyecto, destinado exclusivamente a la adquisición de equipamiento, insumos, licencias y otros gastos necesarios para la implementación del proyecto. «El personal de la empresa afectado al proyecto deberá ser provisto por la empresa y no podrá financiarse con ANR», se aclaró en la norma. Se aplicará sólo para insumos y compra de material de trabajo.El telescopio Hubble detectó la estrella más distante, formada en los comienzos del Universo

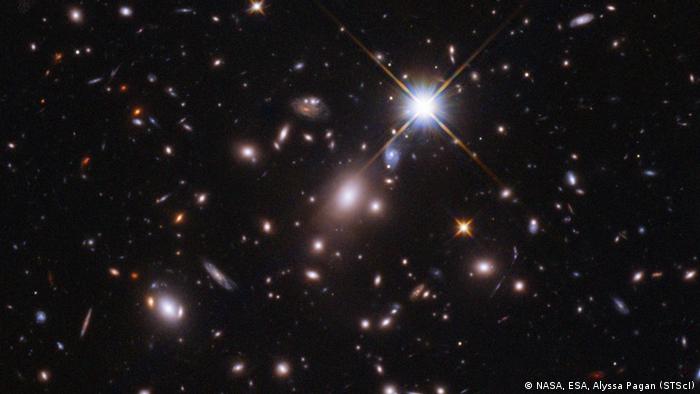

El Telescopio Espacial Hubble -en órbita a 593 kilómetros de altura desde 1990, y pronto a ser reemplazado por el James Webb- detectó la estrella más distante jamás observada, que fue denominada Earendel, cuya luz viajó durante 12.900 millones de años hasta llegar a sus lentes.

Esa estrella era un gigante supercaliente y superbrillante que se había formado hace unos 13.000 millones de años en los comienzos del universo como lo conocemos. Pero esta luminosa estrella azul hace tiempo que desapareció, era tan masiva que es casi seguro que explotó en una supernova apenas unos millones de años después que se formara. «Estamos viendo la estrella tal y como era hace 12.900 millones de años, lo que la sitúa unos 900 millones de años después del Big Bang», dijo el astrónomo Brian Welch, estudiante de doctorado de la Universidad Johns Hopkins y autor principal del estudio que aparece en la revista Nature este miércoles (30.03.2022). «Definitivamente, hemos tenido suerte». Earendel será «una ventana a una era del universo con la que no estamos familiarizados, pero que condujo a todo lo que conocemos. Es como si hubiéramos estado leyendo un libro interesante, pero comenzamos en el segundo capítulo y ahora tenemos la oportunidad de ver cómo empezó todo«, agregó Welch.

BA.2. la «subvariante silenciosa» de Ómicron que hoy causa el 86% de los nuevos casos en el mundo

La extremadamente transmisible variante ómicron del coronavirus ha desarrollado una subvariante, la BA.2, también conocida como “ómicron silenciosa”, que, según la OMS, ya es la causante del 86% de los nuevos casos registrados en el mundo

Hasta mediados de marzo, la variante más común en el planeta era la BA.1, que sorprendía a los expertos por su nivel de transmisibilidad, aunque fuera menos peligrosa que otras. Pero ya la OMS (Organización Mundial de la Salud) dijo que la subvariante BA.2. representa casi el 86% de los casos secuenciados.

Los contagios, que estaban disminuyendo rápidamente en todas partes después de máximos diarios inimaginables causados por ómicron, volvieron a subir en Europa en las últimas semanas, y según el director de la división europea de la OMS, Hans Kluge, es debido al linaje BA.2.

El martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informaron que alrededor del 55% de los casos nuevos de covid en EE.UU. eran debido a la BA.2. Eso supone que es ya la variante dominante en el país.

Ante esto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó también el martes otra dosis de refuerzo de la vacuna anticovid para personas de 50 años o más a partir de los cuatro meses de recibido el primer refuerzo.

En Asia también ha habido un repunte en los casos detectados a diario a partir de mediados de febrero.

Subvariante “silenciosa”

Muchas veces se denomina a la BA.2 como una subvariante “silenciosa”, porque no tiene el marcador genético que los investigadores habían estado usando para determinar rápidamente si era muy probable que una infección fuera por la ómicron “regular” (BA.1), en lugar de la variante delta.

Al igual que con otras variantes, una infección por BA.2 puede detectarse mediante una prueba de flujo lateral o una PCR, pero estos tests no pueden distinguir BA.2 de delta. Hace falta hacer otras pruebas para estar seguros.

Lo que se sabe de la BA.2:

La BA.2 es más transmisible que la ómicron normal aunque, afortunadamente, no es más grave.

A medida que los virus mutan en nuevas variantes, a veces se dividen o se ramifican en sublinajes. La variante delta, por ejemplo, consta de 200 subvariantes diferentes.

Lo mismo sucedió con ómicron, que incluye los linajes BA.1, BA.2, BA.3 y B.1.1.529.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/JLDQD75E3VCQ7DMK6TMGYQ74RY.webp%20310w)

No está claro dónde se originó, pero se detectó por primera vez en noviembre entre las secuencias cargadas en la base de datos desde Filipinas.

Ha sido designada como una “variante bajo investigación” por las autoridades sanitarias británicas, lo que significa que la vigilan de cerca pero no les preocupa demasiado.

Aunque las vacunas son menos efectivas contra ella y la protección disminuye con el tiempo, una dosis de refuerzo aumenta la protección y previene hospitalizaciones y muertes, según datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido.

Un estudio de 8.500 hogares y 18.000 personas realizado por el SSI de Dinamarca, que aún no fue revisado por pares, encontró que la subvariante BA.2 era “sustancialmente” más transmisible que BA.1.

La BA.2 resultó más eficiente a la hora de infectar a las personas vacunadas y con una tercera dosis de refuerzo que las variantes anteriores, según el estudio, aunque las personas vacunadas tenían menos probabilidades de transmitir el virus. Un estudio en Reino Unido también halló que la BA.2 era más contagiosa en comparación con la BA.1.

No hay datos que sugieran que la BA.2 provoque una enfermedad más grave que las subvariantes anteriores de ómicron. Los expertos aseguran que esta subvariante está infectando ahora más por el relajamiento de las medidas de contención en muchos países.

Al igual que con las variantes anteriores, sostienen que las vacunas seguirán siendo muy eficaces para evitar la enfermedad grave, las hospitalizaciones y la muerte.

Sin embargo, esta subvariante es un recordatorio de que el virus sigue causando daño a las personas no vacunadas, a aquellas que no han recibido dosis de refuerzo o a los más vulnerables.

“ El coronavirus aún es un gran problema de salud pública y lo va a continuar siendo”, dijo Mark Woolhouse, epidemiólogo de la Universidad de Edimburgo (Escocia), según la agencia Reuters.

La 1° vacuna argentina contra el coronavirus en Fase I. El triunfo. La demora injustificada

ooooo

Comentario de AgendAR:

No queremos aguar la fiesta, porque que esta vacuna inicie por fin una fase uno da para descorchar champagne. Pero no vamos a desdecir todo lo que ya dijimos: la vacuna de la UNSAM se desarrolló en marzo de 2020. Debió haber empezado una fase 1 razonablemente a mediados de ese año, pero el gobierno estaba demasiado ocupado en estrategias que le salieron resueltamente mal, y en otras que le salieron bien, pero tarde. Y eso se pagó con decenas de miles de muertes. La que salió horriblemente fue que el Ministro de Salud, Ginés González García, dejara que de la fabricación de vacunas anti-Covid en el país se ocuparan el billonario mexicano Carlos Slim y dos multinacionales: AstraZéneca, que aportaba la vacuna y el know-how para fabricarla, y el Grupo INSUD a través de su firma biotecnológica mAbxcience. Su planta en Garín se construyó y equipó para fabricar anticuerpos monoclonales murinos, o mAbs (de ahí su nombre), pero con unos U$ 60 millones de Slim se reconvirtió técnicamente para la fabricación de vacunas a virus recombinantes, algo muy distinto. La vacuna AstraZeneca es realmente buena, pero todo lo que fabricó la planta de Garín, desde que entró en producción, en la 2da mitad de 2020, terminó en México y sin regreso, porque se debía filtrar y fraccionar en los muy mexicanos Laboratorios Liomont. No tiene siquiera sentido logístico: el regreso a origen y por aire de la vacuna ya fraccionada es mucho más caro, porque ocupa más volumen y pesa más. Ahí estaban las dosis que necesitaba desesperadamente el personal sanitario argentino en primera línea de fuego, amén de los mayores de 65 años y otros grupos vulnerables. Ya estaban pagadas y cubrían la vacunación de 11,4 millones de personas. Pero no volvieron. México adujo que Liomont no tenía los filtros y los frasquitos necesarios para el «filtering filling», y se quedó con todo. Acaso no sin razones, pero distintas de las que se arguyeron. No faltan frasquitos en el mundo. El Covid allí en México, especialmente en el DF, fue verdaderamente salvaje y la contabilidad de muertes en 2020 y 2021 es bastante conjetural. El presidente Alberto Fernández estuvo por tierras aztecas y visitó Liomont con su par, AMLO, pero si la idea del viaje era volver con vacunas, eso no sucedió. Y aquí la curva de contagios y muertes se disparó al techo en cuanto el distanciamiento social estricto empezó a resquebrajarse, por económica y políticamente insostenible. La opción del gobierno debió ser incautar la AstraZeneca, que salía de aquí a granel. ¿Dónde se podía hacer el filtering-filling para tener dosis aplicables? No es por ser ortivas, pero a 400 metros de distancia de mAbxcience el grupo INSUD tiene otras plantas especializadas en vacunas, y una de ellas, Biogénesis Bagó, en sociedad con Bagó, es la mayor fabricante regional de vacunas contra la aftosa.Y hasta hace no mucho, primera fabricante mundial, pero puso plantas en otros países, entre ellos China. Bien por ellos. ¿Pero y nosotros? No es imposible que sin salir siquiera de Garín, haya personas en Argentina que entiendan algo de filtrado y de llenado de dosis, y que tengan los equipos para ello. Pero el Dr. Hugo Sigman, dueño de INSUD, se apresuró a aclarar que la vacuna era propiedad privada de… bueno, otra gente. En 1982, cuando la Argentina retomó las Malvinas, la primera ministra Maggie Thatcher no tenía flota para la logística de la Task Force, e incautó más de medio centenar de barcos de las líneas privadas de navegación, entre ellos algunos emblemas del lujo naval, como el Queen Elizabeth y el Uganda. No es que Maggie fuera muy socialista, más bien lo contrario, pero había una emergencia nacional. Aquí los argentinos empezaban a morirse de Covid como moscas, pero el gobierno nacional hizo cualquier cosa menos aplicar el criterio, sumamente capitalista, de que el derecho público manda sobre los contratos privados. Tal vez alguien al que corren con la vaina le estaba rajando a un juicio. Vaya a saber. Un abogado, allí, en la Rosada. ¿Ah, ya tenemos? Cuando González García desapareció de la ecuación sanitaria por motivos absolutamente ajenos a los que habrían justificado su raje, entró a atajar los penales la actual ministra, Carla Vizzotti, cuyas primeras medidas (la compra urgente de vacunas Sputnik-V en Rusia y Sinopharm en China) apoyamos totalmente, pese al estrépito del Nelsoncastrismo nacional contra estas fórmulas «flojas de papeles». Tarde pero seguro, en cuanto empezaron a llegar en masa, estas dos fórmulas, muy bien elegidas, dieron vuelta la situación sanitaria, que era terrible. Pero «en masa» fue durante meses una expresión de deseos. Ni China ni Rusia tenían en línea las plantas suficientes para atender su demanda doméstica y además pedidos extranjeros. De modo que la campaña vacunatoria en serio empezó medio año tarde. Lo impresionante es que hemos vivido parte de 2020 y 2021 esperando vacunas en Ezeiza, celebrando cada llegada de cantidades más bien chicas, mientras las cifras de contagio y mortandad hacían rampa a contraestación de toda pandemia respiratoria, durante el verano. Y en todo ese tiempo, la vacuna de la UNSAM pedía que le autorizaran empezar la fase I, y el Ministerio de Salud miraba para otro lado. Esto excede incluso la vocación de pegarse tiros en las patas. Entre tanto, ya en marzo de 2020 el laboratorio Cassará, viendo tal vez con ingenuidad que parecía venir un gobierno con más vocación industrial y de autoabastecimiento, reconvirtió su planta para empezar a fabricar la vacuna que más lo entusiasmó por su punto de equilibrio entre efectividad preclínica y costo de producción: la de la UNSAM. Seguramente Cassará pensó que podría empezar una fase 1 como muy tarde a fines de 2020. Pero la planta sigue inactiva -y perdiendo plata- porque el MinSal siguió pisando la pelota hasta ayer con la fase 1. ¡Vamos la industria nacional! Alguien gana, obviamente, con todas estas barrabasadas. ¿Pero quién? El gobierno de EEUU, con su generosidad, habilitó una línea de crédito de U$ 500 millones para que la Argentina comprara dosis de Pfizer y de Moderna. Se compraron dosis como para garantizar tercer e incluso cuarto pinchazo a casi toda la población argentina durante todo 2022. Creemos haber hecho un aporte solidario a estas compañías, que últimamente no logran ubicar su producción en los mercados ricos, porque el techo son los antivacunas. Pero tampoco van a malgastarla vendiéndola un poco por encima del costo en el mundo pobre y no vacunado. Es curioso que el MinSal le diera tanto changüí a las firmas cuyas vacunas hoy importamos. Aquí Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y Johnson & Johnson hicieron sin problemas sus estudios de fase 1, 2 y 3, cuando todavía el mundo ignoraba si esas fórmulas eran pato o gallareta, a saber: si servían, y cuánto, y con qué efectos colaterales. Por las dudas, el MinSal puso esos estudios de fase bajo protección contra juicios. No se puede decir que haya hecho lo mismo con los estudios de fase de la vacuna de la UNSAM. Cassará, hasta donde sabemos, va a riesgo. Agrego que en un acto de difusión pública por TV como el que anunció esta fase 1, que esté todo el mundo con barbijo salvo el Ministro de Ciencia da un mensaje epidemiológicamente incorrecto. Máxime con la cepa viral BA.2, tan contagiosa, rampante en todo el planeta. Dicho con onda, eh. Al lado de todo lo anterior, es una pavada.Daniel E. Arias

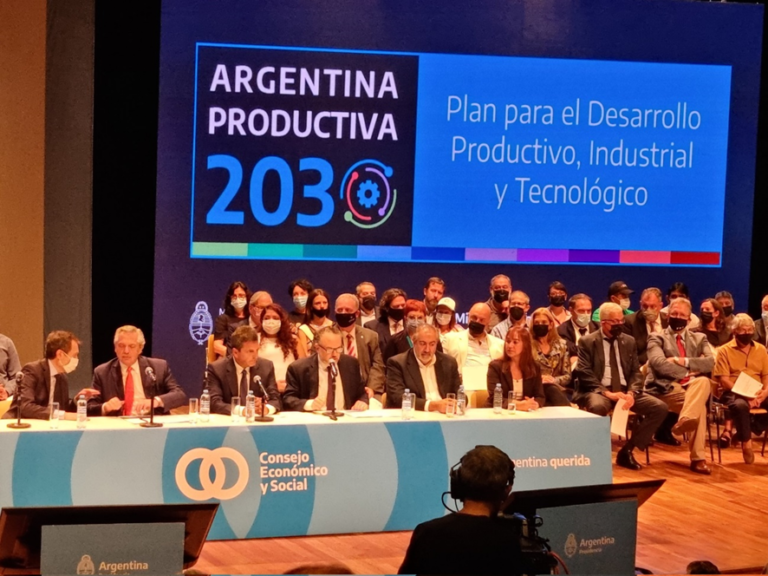

Plan Argentina 2030: La apuesta de Kulfas por 10 sectores a desarrollar, y Mariana Mazzucato

ooooo

«Muchas veces los gobiernos argentinos lanzan planes productivos que nunca se cumplen. Puede que lo mismo suceda con el programa Argentina Productiva 2030 que este martes presentaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su futuro ejecutor, el director del Centro de Estudios de la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart. Pero al menos se distingue por su enfoque inspirado en una de las economistas más influyentes (y originales, agregamos nosotros) del mundo actual, Mariana Mazzucato, italiana que migró de pequeña con su familia a Estados Unidos y ahora está basada en la Universidad College de Londres. Es citada por Alberto Fernández, el papa Francisco, consultada por políticos norteamericanos como las demócratas Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez pero también por el republicano Marco Rubio, los británicos Theresa May, conservadora, y Jeremy Corbyn, laborista y por gobiernos como fue el de la alemana Angela Merkel. Mazzucato sostiene que los progresistas como ella deben hablar menos de redistribución de la riqueza y más de cómo crearla y por eso defiende el rol del Estado en el impulso de la innovación, tanto dentro de la administración pública como en el sector privado. En su último libro, Misión economía, de 2021, Mazzucato intenta derribar cinco “mitos”. El primero, que “las empresas crean valor y asumen riesgos y los gobiernos sólo aportan seguridad y facilitan el trabajo”. Ella considera que los funcionarios juegan un papel clave en la innovación. El segundo, “el propósito del gobierno es corregir los fallos del mercado”. La economista considera que no debe limitarse a eso. El tercero, “el gobierno tiene que funcionar como una empresa”. El cuarto, “la externalización”, es decir, la contratación de empresas para cumplir funciones que hasta ahora hace el Estado, “ahorra dinero a los contribuyentes y reduce el riesgo”. Con esto no quiere decir que esté a favor de una administración pública ineficiente, derrochadora y burocrática sino emprendedora. Por último, el quinto mito es que “los gobiernos no deben elegir ganadores” y pone como ejemplo que sí lo hicieron Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. Mazzucato propone entonces elegir sectores y apoyarlos con un “enfoque orientado por misiones: asociaciones entre los sectores público y privado cuyo objetivo sea resolver los principales problemas de la sociedad”. Inspirados en Mazzucato, Kulfas y Schteingart eligieron “diez misiones productivas”, con las que se procurará resolver una serie de “desafíos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales”. El ministro prometió que “no serán meramente declamativas sino que se ajustarán a metas mensurables, cuantitativas”. Las diez misiones productivas son las siguientes: 1.- Desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa. 2.- Producir más bienes y servicios ligados a la salud para garantizar el acceso equitativo al sistema sanitario nacional. 3.- Impulsar la movilidad del futuro con productos y tecnologías nacionales. 4.- Equipar a las fuerzas armadas y de seguridad con mayor producción nacional de alta tecnología. 5.- Adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI. 6.- Digitalizar empresas y hogares para aumentar las capacidades tecnológicas del país. 7.- Desarrollar el potencial minero argentino con un estricto cuidado del ambiente. 8.- Modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales. 9.- Potenciar encadenamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo. 10.- Duplicar las exportaciones [el año pasado fueron US$ 78.000 millones] para hacer sostenibles las mejoras sociales y económicas“. Más allá de los muchos números que se prometen con Argentina Productiva 2030, como la creación de 2 millones de empleos privados formales y de 100.000 empresas en blanco y la salida de la pobreza de 9 millones de personas (respecto a las 19 millones actuales), quizás lo más novedoso es la combinación de dos aspectos: elegir sectores -no dejar la selección librada al mercado ni tampoco concentrarse sólo en las áreas que a primera vista aparecen como las más competitivas, como pretendía el gobierno de Mauricio Macri con el campo, la minería, el petróleo y la economía del conocimiento- y plantear misiones. Ahora sólo falta nada más y nada menos que concretarlas. Poner el marco teórico en práctica. Superar el desafío hasta ahora siempre inalcanzable en el camino esquivo al desarrollo armónico de la economía y la sociedad argentinas.»

Crean una lechuga transgénica para evitar pérdida ósea en astronautas. Puede servir para tratar la osteoporosis

Estas lechugas producen una hormona que estimula la formación de hueso, lo que podría evitar la pérdida ósea en el espacio y en la Tierra.Futuras pruebas en el espacio El equipo también quiere comprobar qué tal crece la lechuga transgénica en la Estación Espacial Internacional y si produce la misma cantidad de PTH-Fc que en la Tierra. Respecto a su sabor, aunque los investigadores aún no la han probado porque no se ha establecido su seguridad, prevén que será muy parecido al de una lechuga normal, como la mayoría de las demás plantas transgénicas.

Este tipo de lechuga también podría ayudar a evitar la osteopenia y la osteoporosisEn cualquier caso quedan varias fases antes de que la hortaliza pueda adornar los platos de los astronautas. Los investigadores todavía tienen que optimizar los niveles de expresión de la PTH-Fc y luego probar la capacidad de esta variedad para prevenir con seguridad la pérdida de hueso en modelos animales y en ensayos clínicos con humanos. “Me sorprendería mucho que, para cuando enviemos astronautas a Marte, las plantas no se estén utilizando para producir productos farmacéuticos y otros compuestos beneficiosos”, predice Yates. Además de sus beneficios para los futuros viajeros espaciales, los investigadores afirman que este tipo de verdura también podría ayudar a evitar la osteopenia y la osteoporosis en regiones de la Tierra con recursos limitados y sin acceso a los medicamentos tradicionales.