“Para todos los que se preocuparon tanto, al día de hoy, la vacuna más comprada por Argentina es Pfizer”, manifestó el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa por zoom durante su reciente gira.

De vacunas argentinas no dijo nada, por lo que AgendAR sigue preocupándose.

De esta forma el primer mandatario confirmó la nueva estrategia de vacunación contra el covid que en la actualidad lleva adelante nuestro país, donde se destaca la aplicación de vacunas ARN mensajero (de los laboratorios Pfizer y Moderna) como dosis de refuerzo o tercera dosis, seguida por AstraZeneca y Sputnik V.

Así como el coronavirus SARS-CoV-2 cambia y muta en nuevas variantes más mortales como Delta o más contagiosas como Ómicron, también cambian las estrategias que llevan adelante los países para enfrentar la actual pandemia por COVID-19, de acuerdo al acceso que tengan de las vacunas, y

fundamentalmente en relación al tipo de dosis requeridas para completar los refuerzos.

Desde el 2 de noviembre, el Ministerio de Salud en Argentina recomendó la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos sanitarios internacionales.

“La evidencia muestra que se puede avanzar en las personas inmunocomprometidas, que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años que hayan recibido cualquier esquema de vacunación. Vamos a trabajar en la planificación y distribución con cada una de las provincias”, explicó a comienzos de noviembre último la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, al hacer el anuncio. Hoy esas dosis de refuerzo ya se ampliaron a toda la población en general, gracias al gran stock de vacunas recibidas en los últimos meses.

Este 9 de febrero, el país alcanzó un total de más de 107,5 millones de vacunas de todos los laboratorios proveedores. “Un nuevo cargamento con 803.790 vacunas de Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con este embarque,

el país alcanzó las 107.520.675 dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 que impulsa en todo el territorio el Gobierno nacional”, comunicó el Ministerio de Salud.

“Del total de vacunas recibidas, 18.474.300 corresponden a Pfizer; 14.683.210 a Sputnik V (10.490.055 dosis del componente 1, y 4.193.155 del componente 2), y 6.296.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por Laboratorios Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo). En tanto, 31.672.800 corresponden a Sinopharm; 28.546.900 a AstraZeneca; 6.143.340 a Moderna; y 1.704.000 a CanSino”, detalla el informe. Que no es cierto en un punto clave, al menos para AgendAR: las Sputnik-V de Richmond no son producidas aquí, sólo fraccionadas y envasadas.

Claramente, la mayor cantidad de vacunas recibidas corresponden a Sinopharm AstraZeneca y Sputnik, vacunas contra el COVID-19 que encabezaron la estrategia inicial del gobierno nacional para vacunar a la población para su primera y segunda dosis.

Pero para la aplicación de las terceras dosis o dosis de refuerzo, Argentina cambió su estrategia vacunatoria, incrementado la compra de dosis a los laboratorios Pfizer y Moderna, apoyada en gran medida en los exitosos ensayos de combinación de vacunas que tuvieron lugar en el país y en varios países del mundo en el segundo semestre del año pasado.

Según datos aportados por los expertos en datos

Jorge Aliaga y

Martín Barrionuevo, que analizaron la información del Ministerio de Salud, Pfizer encabeza hoy las dosis disponibles para aplicar en Argentina (6,9 millones). Le siguen Sinopharm (4,3 millones), Cansino (1,2 millones) Sinopharm como segunda dosis (702.000) y Sputnik V (443.000).

Las vacunas de plataforma ARN Mensajero como Pfizer y Moderna son entre ambas las vacunas de refuerzo más utilizadas en el país hasta este viernes 11 de febrero. Pfizer contabilizaba 2,8 millones de aplicaciones hasta ayer, seguida por AstraZeneca (1,8 millones), Moderna (900.000), Sputnik 685.574) y Cansino (94.552). Además, AstraZeneca suma 1,3 millones de dosis adicionales o terceras y le siguen Pfizer (252.157), Sputnik V (76.693), Moderna (32.679, Sinopharm (5375) y Cansino (5055).»

ooooo

Observaciones de AgendAR:

Hoy Argentina alcanza el 88% de su gente vacunada, con un 78% que completó el esquema de dos dosis y avanza con sus dosis de refuerzo. Ha sido un camino azaroso el que nos llevó hasta aquí: para una pandemia que recién entra en su 3° año, es una historia larga.

Le pedimos a Daniel Arias que la vuelva a contar. Porque falta un protagonista.

Nos aburre repetirlo, pero es necesario: desde 2020 hay propuestas de vacunas argentinas esperando autorización del MinSal y de la ANMAT para entrar en ensayos clínicos. Promediando 2021 ya eran cinco, con las de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y las de la Fundación Instituto Leloir con mayor avance preclínico, y sigue la lista con las de las Universidades Nacionales de La Plata y del Litoral, más una del INTA Bariloche.

El sistema científico argentino trabajó a enorme velocidad y bajo presión, muy conciente de que el feroz pico de muertes de argentinos entre la primavera de 2020 y el invierno de 2021 se debió, básicamente, a que faltaban vacunas.

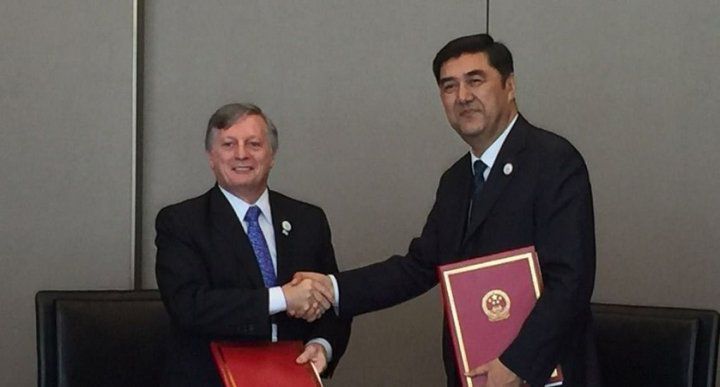

¿Por qué faltaban? Es el elefante en la habitación del que nadie habla. El ex ministro

Ginés González García ideó una estrategia rarísima: fabricar bajo licencia la fórmula de

AstraZeneca en mAbxience SA, de Garín, provincia de Buenos Aires, y exportarla a granel a México para su fraccionamiento, envasado y posterior regreso a la Argentina de la cuotaparte comprada nuestro país.

El «filtering-filling» se podría haber hecho en

Biogénesis-Bagó, también en Garín y copropiedad del mismo grupo multinacional de mAbxience

(Insud, de Hugo Sigman). Son 400 metros de distancia de un portón al otro.

Lo que firmó González García es un disparate logístico y terminó en un fracaso sanitario: esas dosis exportadas en barriles térmicos no volvieron. Sigman, en nombre del derecho privado, se opuso a que se expropiaran y fraccionaran en Argentina las dosis compradas, y el gobierno no dijo «esta boca es mía».

Lo cual añade un disparate legal, otro político, y quizás nos costó más muertos que El Proceso.

Lo del no retorno era previsible: en México, donde los datos sociales y la capacidades sanitarias del estado son peores que en Argentina, el Covid-19 fue un incendio cuya medición de daños sigue dudosa o imposible. ¿Nos iban a devolver a tiempo las 22,4 millones de dosis que nos correspondían y teníamos pagadas? Respuesta en caliche chilango: Órale, carnal, no mames.

Por ende la campaña vacunatoria aquí empezó

muy tarde y con dos planes B, que resultaron clínicamente superiores al plan A en respuesta inmunológica. Apreciamos la rapidez, el coraje y el tino de la Dra. Vizzotti en comprar de apuro las fórmulas Sinopharm y Sputnik-V. Pero esos fabricantes noveles a fines de 2020 todavía no tenían capacidad industrial de gran escala, y la llegada de sus dosis a Ezeiza, tan con cuentagotas, se pagó con una mortalidad inatajable durante meses terribles.

Hoy la situación argentina «flipó»: sólo queda un 7,1% de compatriotas sin su primera dosis, de los cuales sólo un 2% se cree es «antivacunas». El 5,1% restante es geográfica o socialmente poco accesible, y como estos argentinos no logran ir hacia las vacunas, éstas deben ir hacia ellos, lo que está en curso. El MinSal y las provincias hicieron esfuerzos notables. A fecha de hoy, el 88,2% de los argentinos vacunables tienen una dosis, 78,7% dos y 33,1% tres. Estamos entre los 3 países mejor vacunados de la región y los 20 «top» del mundo.

Pero eso no resucita a los compatriotas que, por edad y estado clínico o por ocupación, murieron entre 2020 y 2021

porque no nos llegaban vacunas fabricadas aquí. Y el SARS CoV2 ha mostrado una perpleja capacidad de generar variedades más contagiosas, o de peor pronóstico, o ambas cosas.

En los países más pobres, más incendiados y peor vacunados, este virus mostró suficiente deriva genética como para seguir sacando ases de la manga. Y es lo que hizo el último año en la India y en Sudáfrica, con las variantes Delta y Ómicron. Por ende, no es imposible que en otras geografías donde sobra pobreza y falta estado (África, Medio Oriente, el Cáucaso y Asia Central y Sudeste…

y Brasil, sin ir más lejos), aparezcan cepas muy resistentes a las vacunas más habituales.

La pregunta no es si esto va a ocurrir, sino adónde y cuándo y en qué medida. ¿O alguien cree seriamente que esta pandemia ya está por volverse tan banal como una gripe estacional, pero de ésas flojitas, que no suscitan titulares? Parecería que sí. Por lo que dice la Ministra, en todo 2022 sólo se usarán vacunas importadas, lo que lleva a preguntas inevitables.

¿Son gratis las vacunas importadas? No, ni ahí. ¿Está asegurado su abastecimiento? Ahora, sí. ¿Son buenas las vacunas que importamos? Sí.

Por ahora.

¿Son malas las nacionales?

No hay modo de saberlo si no se las autoriza de una vez por todas a ser testeadas en personas. ¿Se debió o pudo hacer esto antes? Sí, al menos desde fines de 2020. ¿Por qué no se hizo? Lo ignoramos.

Con 3 premios Nobel en ciencias biomédicas y lo que ello implica en calidad de recursos humanos en investigación y en capacidad instalada de fabricación, somos una potencia biotecnológica. Pero una que no se asume.

De haber atravesado victoriosa el proceso de licenciamiento, al menos una de las vacunas nacionales con mejor recorrido preclínico (probablemente la de la UNSAM) ya podría estar en fabricación. Por su sencillez técnica, conceptualmente parecida a la de las vacunas contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano, probablemente la dosis del inoculante de UNSAM costará U$ 8 dólares, contra los U$ 12,5 de las vacunas estadounidenses, y esa plata no sale del país.

Ése es un dato.

Ahí va otro: tras más de dos años de pandemia la experiencia muestra mayor efectividad contra enfermedad severa y muerte cuando para refuerzo se mezclan dosis de distintos fabricantes.

Sumando ambos datos, 2022 en nuestro país debería ser un año con vacunas estadounidenses, rusas

Y ARGENTINAS.

Y también de planificación de exportaciones. La pandemia no se termina hasta que tenga doble vacuna al menos el 80% de la población planetaria. Pero entre dosis que no llegan nunca o que son demasiado caras, la mitad de los humanos sigue sin vacunar.

Daniel E. Arias

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/AZW5HXWEVVE77CQ2X3D4VPIC64.JPG)