El 10 de julio pasado Argentina llegó a obtener el 24,11% de su generación eléctrica de fuentes renovables

El CAREM y el RA-10 tienen fecha de terminación. Pero China nos gana de mano.

- el RA-10, una planta multipropósito no eléctrica, de fabricación de radioisótopos, formación de personal nuclear e investigación en materiales. Está al 65% de avance en Ezeiza, con puesta en marcha para 2024

- y una centralita modular de potencia, el CAREM prototipo, de 32 MWe, propuesta por primera vez en 1984, y hoy con un avance de obra del 93% en ingeniería, un 60% en suministros y un 70% en construcción. Serquis estima que el CAREM se pondría crítico a fines de 2024 o principios de 2025.

Una disciplinada coreografía de grúas hormigonadoras va vertiendo las primeras coladas de la obra civil de la central nuclear compacta china Linglong One.

Una revisión diagonal de la ingeniería básica muestra que el Linglong One es enormemente parecido al CAREM en filosofía de diseño: circulación convectiva, seguridad inherente contra recalentamiento del núcleo, generadores de vapor libres de caños factibles de pérdidas… Es el CAREM comercial, sin dudas, pero sin sus idas, venidas, contramarchas y vacilaciones. Lo único que no ha adoptado China, y muy para su bien, es nuestra velocidad. La CNNC fue de movida a un módulo comercial de 125 MWe, mientras que el CAREM de 32 MWe nuestro no es la propuesta comercial definitiva. Iba a serlo cuando el CAREM -y hablamos del siglo XX- se pensaba más bien como un reactor aislado, “off-grid”, destinado a iluminar islas, o enclaves mineros aislados dentro de vastos desiertos geográficos. El 25 o 32, como quiera llamárselo, ahora es más bien un modelo de demostración tecnológico de un reactor mayor e integrable a una red, y está destinado a pulir detalles y a convocar a posibles accionistas y/o socios y/o clientes. En China todo eso ya está y sólo hacen falta los clientes. Podría aún haber cambios notables de ingeniería entre el prototipo del CAREM en Lima, provincia de Buenos Aires, en el predio de las Atuchas I y II, y la obra definitiva, a hacerse quizás en Formosa. Por los planos que pudo ver AgendAR, el CAREM plenamente comercial estaría hecho de 4 módulos de 120 MW. Todavía no estamos construyendo ninguno de esos. Los chinos nos adelantaron.El RA-10, o cómo irse en anuncios

Instalación de la pileta del RA-10 en 2019, Centro Atómico Ezeiza, rev. U238

Propuesto en 2010, el RA-10, de 30 MW térmicos, podría haber estado operativo en 2018 si se copiaba a ojos cerrados la ingeniería del OPAL de 20 MW, vendido por Argentina a Australia en 2000, activo desde 2006. A fecha de hoy, sin discusión, el OPAL es el mejor reactor de radioisótopos e investigación del mundo, y la causa por la que INVAP pudo vender 2 reactores más: el de Arabia Saudita y el de Holanda. Al no copiar el OPAL, la CNEA quiso innovar en tecnología y diseño (y es legítimo). Pero la obra estuvo siempre bajo dirección de la CNEA, cuyo personal cobra la misma miseria tanto si la obra se termina como si se atrasa. La CNEA no es una empresa atada a cronogramas: es una repartición muy golpeada, que hasta 1983 se consideró estratégica, luego no. Entre 2016 y fecha de hoy perdió a 600 personas, en general expertas, sobre una planta de 3600. En 2010, cuando las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff anunciaron dos reactores de radioisótopos gemelos, el RA-10 de Ezeiza y el RBM de Sao Paulo, ambos países estaban en condiciones de dominar con ellos el 40% del mercado mundial del principal nucleído médico, el molibdeno 99 metaestable, entonces en desabastecimiento en todo el Hemisferio Norte. Al precio de aquellos años y terminado a tiempo, el reactor argentino, de 50 años de vida útil estimada, pagaba su precio de construcción (U$ 300 M) vendiendo molibdeno 99m en 7 meses de operación. Quien firma esta nota en 2010 hizo el cálculo, creyó que era un error y lo chequeó varias veces con expertos del área. Una y otra vez. No era un error. Si sirve de consuelo de tontos, el reactor de Brasil, cuya ingeniería INVAP vendió a Brasil hace años, no está siquiera en obra. Sin embargo, si se quiere medir nuestro retroceso, Brasil sigue siendo un mercado gigante y hoy 2/3 del consumo brasileño de radioisótopos médicos los provee Rusia. Nuestro viejo RA-3, destinado a reemplazo cuando el RA-10 entre en línea, abastece el 5% del mercado mundial. Pero no da para abastecer a TODO el Cono Sur. Nos están corriendo de la región. Entre tanto, la ventana de oportunidad para dominar el mercado mundial de este radioisótopo, que constituye el 80% del mercado total de radioisótopos (son decenas), se ha ido cerrando a medida que entraban en línea otras plantas proveedoras en el mundo. Para más datos, una de las más productivas y la más confiable es el propio OPAL, obra maestra argentina, pero terminada en tiempo y forma, y empleado por vendedores agresivos. Chiquito como es, tiene el 40% del mercado mundial, que hoy vale U$ 15.000 millones. El CAREM y su historia siempre inconclusa

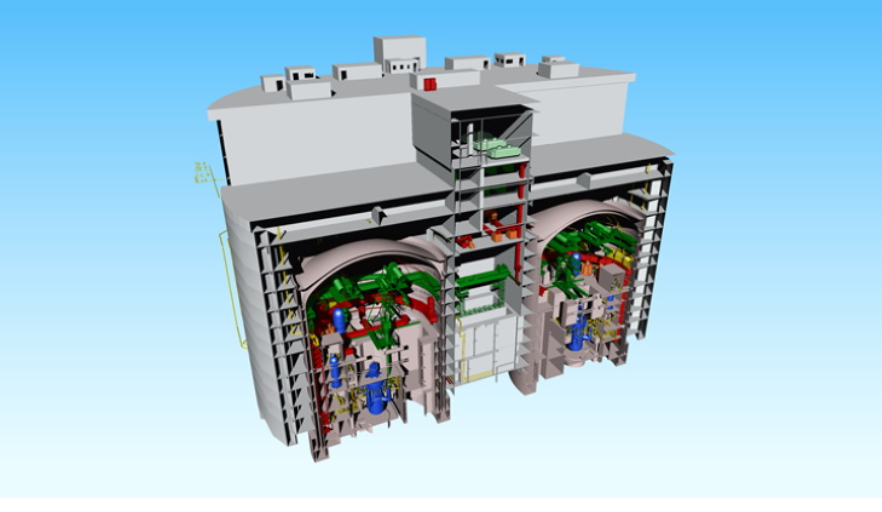

No es una vista del CAREM comercial sino del Linglong One, bastante parecido

Respecto del CAREM, nuestro proyecto de central de potencia modular y compacta. ¿qué decir? La propuesta la hizo un grupo de reactoristas de la CNEA en un congreso en Perú en 1984. Hasta los ’90, la idea fue invendible dentro de la CNEA, adscripta –como todo el mundo nuclear de entonces- al gigantismo tayloriano: para que el costo nivelado del megavatio sea bajo, se pensaba, el reactor debía ser enorme, 1000 a 1600 MWe. Pero los reactores gigantescos sólo se construyen con presupuestos igualmente gigantescos y sirven para dar potencia de base en redes eléctricas nacionales o regionales. El CAREM, en cambio, era minúsculo, modular e inherentemente seguro. Por su rareza, pasó sus años iniciales como el patito feo nuclear argentino: salvo por INVAP nadie lo quería, y menos aún en casa. Pero cuando la industria nuclear occidental se paró, más debido a sus costos iniciales altísimos que a los accidentes de Chernobyl y Fukushima, y sus empresas puntales como Westinghouse y General Electric empezaron a quebrar, la idea de un reactor inherentemente seguro pero barato ganó puntaje. Tal vez los Argies no eran tan idiotas. El CAREM es inherentemente seguro porque la refrigeración del núcleo está asegurada por la Física, que es irrompible, y no por bombas que se pueden romper o quedar sin electricidad. El núcleo se refrigera por la convección de los líquidos calentados desde abajo, que ascienden. Como sabe todo dueño de una olla, la convección es un fenómeno natural. Se interrumpe sólo si ya no hay más calor. Las bombas sí se rompen, y por eso necesitan otras bombas de “back-up”, las cuales probablemente necesiten a su vez más “back-up”. En Atucha II hay 4 back-ups de cada bomba. Lo mismo para los generadores que activan esas bombas, por si se quedan en apagón por caída de la red. Ésas son defensas en profundidad, redundantes, basadas en el principio gauchesco de “a mí no me agarran sin perro”. Tales redundancias de seguridad activa explican los altos costos de las centrales nucleares. Después de las bombas rotas o paradas, la segunda causa de accidente importante en una central nuclear pueden ser las fugas de agua de los grandes caños del circuito primario de refrigeración, aunque en 70 años de electricidad nuclear estas roturas jamás causaron un accidente grave, con derretimiento del núcleo. El CAREM, por si las moscas, no tiene caños: todo el primario está embutido adentro de la gruesa carcaza de acero del recipiente de presión, generadores de vapor y todo. La paradoja del CAREM es que es más seguro justamente porque la refrigeración del núcleo es más sencilla y barata. Chau a las redundancias de diseño. Y chau a las ONG vendedoras de nucleofobia. Un reactor enano producirá siempre electricidad cara, pero una planta colectiva formada por varios reactores enanos que comparten una o varias turbinas puede lograr la reducción de costos de cualquier instalación. Los chinos pescaron fácilmente la idea. Es fácilmente vendible. Al no existir una demanda inicial gigante de dinero, con un CAREM (o con un Linglong One) la recuperación del capital se logra vendiendo electricidad desde que entra en línea el primer módulo, no a los 15 o 20 años del inicio de obra. Chau a eso que en Occidente pasa por un problema financiero irresoluble. Una central modular está hecha de componentes que se fabrican en serie, se pre-ensamblan en fábrica y se transportan a obra en barco, vagón de tren o en camión, para un montaje rápido “in situ”. Chau a la fabricación artesanal de componentes, chau a las obras sin fecha de término, chau al encarecimiento por “stop and go” del flujo de fondos, a los costos adicionales por demoras, cesantías de personal y renegociación de contratos. Chau a los recargos improductivos. En China dominan a la perfección la construcción de plantas gigantes. Pero el atractivo de las plantas modulares chicas para países con presupuestos exiguos parecen haberlo entendido bien. CNNC se va a cansar de vender Linglongs. El Linglong One en pocos minutos

La construcción del ACP100, nombre oficial del Linglong One, empezó ayer en el complejo nuclear de Changxiang (vista aérea).

El Linglong comparte las instalaciones de otras cuatro plantas más potentes, en Changxiang, centro nuclear de la provincia insular de Hainan. Es el primer reactor compacto a agua presurizada de la CNNC, y el primero en el mundo con un “siting” terrestre (Rusia tiene reactores nucleares flotantes para vender electricidad a ciudades costeras en el barco Akademik Lomosov, pero de un diseño tipo PWR convencional). La CNNC es la misma empresa nuclear estatal que nos está vendiendo la central Hualong-1. El complejo de Changjiang está lleno de novedades: para 2026, ahí está prevista la inauguración de 2 centrales Hualong-1, de inicios de construcción recientes. El Linglong dará los mismos servicios previstos para nuestro CAREM: electricidad, calor para procesos industriales, y (fundamental en estos tiempos) desalinización de agua. El Linglong es un proyecto oficial desde 2010. Su revisión preliminar de seguridad terminó en abril de 2020, y fue refrendada por la Comisión Nacional China de Desarrollo y Reforma en junio de 2021. Es un avance «a velocidad warp». En este emprendimiento se juntan tres compañías estatales: CNNC como propietaria y operadora, el Instituto Chino de Energía Nuclear (NPIC) como arquitecto nuclear, y una firma con la que aquí no tenemos relación aún, China Nuclear Power Engineering Group, como constructura. El Linglong y la Hualong fueron de los pocos proyectos que calificaron como “claves” en el duodécimo plan quinquenal del Partido Comunista. Están destinados a borrar totalmente la imagen industrial desprolija que arrastra ese país desde tiempos de Mao Zedong y Deng Xiaoping. La pequeña central compacta tiene 57 elementos combustibles, generadores de vapor integrados al recipiente de presión (en el más puro estilo CAREM) y casi todos los rasgos de seguridad pasiva de la propuesta argentina, aunque la supera en uno: la mayor parte del reactor es subterránea. La historia de nuestro CAREM no podría ser más distinta: es mucho más larga, pero mucho más accidentada y menos previsible. No tiene asegurado el éxito. En 1984, cuando la CNEA no le daba bola, el CAREM era una propuesta única en el mundo. En 1988 el proyecto estaba refugiado en INVAP, donde se iba desarrollando lento pero tenaz, cuando, entusiasmada por el embajador Adolfo Saracho, Turquía quiso hacer un par de prototipos junto con Argentina para vender en todo Medio y Lejano Oriente. Esto cambiaba todo. Había una lista estimada de 20 clientes más que probables. El canciller Guido Di Tella, el «Terminator» oficial de las exportaciones nucleares argentinas, liquidó el negocio por asuntos de relaciones carnales con EEUU. Y lo hizo a través del presidente de la CNEA, Dr. Manuel Mondino, que enloqueció a los turcos con demoras, y les exigió –pese a que los turcos han sido casi los inventores históricos del comercio entre naciones- condiciones que juzgaron inaceptables. Los turcos tardaron en entender que los estábamos echando. No volvieron jamás. Pero a esa altura del siglo XX, como las únicas industrias nucleares que crecían en el mundo era las de China, Corea, la India y Japón, empezaron a aparecer propuestas “CAREM-like” en Occidente, reactores compactos, convectivos, con los generadores de vapor situados dentro del recipiente de presión, el más destacado de los cuales (o al menos el más ruidoso) viene siendo el NuScale, de EE.UU. También la KAERI coreana presentó el SMART 100, tras haber intentado comprar el CAREM por chirolas. Hitachi, de Japón, hizo también algún intento. Entonces el Parlamento, movido tras mucho pasillo por Aldo Ferrer, aprobó una partida de presupuesto en pesos para ganarles de mano a los imitadores, y construir el prototipo en Argentina. Pero entre 2000 y 2002 la CNEA fue presidida por el Dr. Jorge Lapeña, hombre del ámbito Oil & Gas, que paró el proyecto pidiendo sucesivos estudios económicos de factibilidad a prestigiosas consultoras. A medida que las prestigiosas producían informes favorables al reactor criollo, el Dr. Lapeña pedía otros estudios de factibilidad. Cuando Lapeña se fue de su cargo por implosión del gobierno del gobierno del Dr. Fernando de la Rúa, el fondo parlamentario (en pesos) ya no valía nada. Atajar el CAREM costó 3 informes, todos favorables. En 2006 el CAREM se le quitó a INVAP y se volvió, oficialmente, “proyecto de bandera” de la CNEA, destinada a reunir sus raleados y desmoralizados elencos de investigación y también las empresas privadas y públicas del Programa Nuclear. Se creó una importante gerencia dedicada exclusivamente al proyecto. Que en lugar de hacer entrar en obra el proyecto tal como venía de INVAP, prefirió someterlo a revisión y mejora. Bueno, a revisiones y mejoras. Sin cronograma, todo es mejorable. Nueva termohidráulica, robots de recarga de combustibles y una larga lista de etcéteras. 7 megavatios más de potencia para el prototipo (que pasó de 25 MWe a 32). Y bastante más de 7 años de rediseños de los rediseños. Los cimientos se cavaron recién en 2011, pero debía haber más cosas a rediseñar porque la obra no se terminó en 2017. Recién en 2014 se vertió el primer hormigón, pero habrá tardado mucho en fraguar porque la obra tampoco estuvo lista en 2020. Llegó diciembre de 2015 y, en la grieta política criolla, el CAREM era un bebé atravesado en la vía del tren. Llegó el gobierno del Ing. Mauricio Macri, que fue como si hubiera regresado Carlos Menem, caremicida probado. Anticientífico, antieducativo y antinuclear, Macri bajó a la CNEA a la categoría municipal de dependencia dependiente de una subsecretaría de estado inventada ad hoc, redujo su presupuesto a la mitad y ahí lo dejó clavado (y en pesos). Luego de ello, el mejor Ministro de Energía de la Shell, Ing. Juan J. Aranguren, privatizó la construcción de la obra, que lejos de acelerarse, se fue parando por falta de “cash” hasta detenerse enteramente en 2018. Ahora hay nuevas autoridades en la CNEA y en NA-SA. Serquis en CNEA da fechas de terminación para el RA-10 y el CAREM, con lo cual esta física nuclear se juega un prestigio hasta ahora impecable. El ing. José Luis Antúnez, el hombre que entre 2006 y 2014 logró la misión imposible de terminar Atucha II, está rearmando a NA-SA, empresa devastada por la gestión anterior, que echó a sus diseñadores y constructores nucleares. Y como peludo de regalo, le cae ahora la tarea de apurar la obra civil del prototipo del CAREM. Antúnez todavía tiene que negociar con la CNNC asuntos críticos de la instalación de una central gigante (la Hualong-1), como los combustibles y la participación de la industria metalmecánica nuclear argentina, que el oferente tratará de limitar como pueda. Poner su central junto a las Atuchas I y II entusiasma no poco a China: somos el único país de la región con una historia nuclear relevante y exportadora, y por ende una vidriera sudamericana y mundial para un producto de exportación considerado “de bandera” en su patria. Hualong, para el caso, significa “Dragón Chino”. Pero Antúnez –y con él buena parte de NA-SA- tiene el proyecto irrenunciable de hacer una central argentina de uranio natural y tubos de presión, un derivado CANDÚ actualizado y algo más potente que la planta cordobesa de Embalse. Según cantan, intransigentes, los números de disponibilidad, Embalse es nuestra mejor central. Y una de las mejores del mundo también. Serquis y Antúnez entran al ruedo tras un año y cuatro meses de pura babia por parte de la dirigencia nuclear macrista, que el gobierno del presidente Alberto Fernández dejó inexplicablemente en funciones, tras asumir.Daniel E. Arias

Las muertes del Covid «Vamos a tener que hacer un duelo colectivo»

“El último terremoto grande en el que estuve… dejame pensar… México, sí, México 2017”. Silvia Bentolila es médica psiquiatra y sanitarista, y en ese repaso mental asoma su trayectoria. Especializada en la reducción de riesgos en desastres, trabajó en programas de prevención de suicidios para veteranos de Malvinas, y con los sobrevivientes y las familias de las víctimas de Once, de las inundaciones de La Plata, del edificio rosarino que explotó tras una fuga de gas en 2013, en el alud de Tartagal y en el terremoto de Chile en el que murieron más de 800 personas.

Estuvo el día que el desastre ferroviario fue en Castelar y cuando las inundaciones fueron en Brasil o en Bolivia. Estuvo, otra vez junto a familiares y sobrevivientes, en los meses que siguieron al incendio fatal de Cromañón.

“Hay que definir la pandemia bajo el concepto de lo que llamamos desastre. Lo gestionable en un contexto de desastre es el riesgo, que es la resultante de la interacción entre una amenaza y una población vulnerable ”, explica Bentolila, y aclara: “Saquemos la palabra tragedia de todo esto. Todos los que trabajamos en salud mental en emergencias y desastres aprendimos que no hay que poner rótulos que condicionen la elaboración de esos hechos. Los llamamos ‘emergencia humanitaria’. Para hacer el duelo y elaborarlo es mejor no poner títulos condicionantes”.

– En términos de salud mental, ¿cuál es la diferencia entre un desastre que ocurre en un momento determinado y otro que se prolonga en el tiempo?

– El impacto del que se prolonga es mucho mayor porque en principio se mantiene el nivel de incertidumbre de la comunidad. Todos tenemos activada la respuesta neurofisiológica del estrés casi permanentemente. Estamos irritados, cansados, nos percibimos en peligro y tenemos la sensación de que el control de la situación está completamente fuera nuestro: depende de las normas que se dicten, de qué vacunas compren, de qué aperturas y cierres haya. Sin embargo hay cosas que dependen de nosotros: entender eso ayuda a recuperar el comando de la propia vida y reduce ese estado de híper-alerta.

– Argentina acaba de superar la dolorosa marca de 100.000 muertes por Covid-19, ¿qué impacto tiene esto para la sociedad?

– Para ninguna comunidad es gratis tener 100.000 muertos. En la memoria colectiva nos va a pegar a todos y a todas, y van a quedar heridas de ese duelo para elaborar y sanar. Vamos a tener que hacer un duelo colectivo como tuvimos que hacer con otros desastres como la guerra de Malvinas y los atentados a la AMIA o a la Embajada de Israel.

«Para ninguna comunidad es gratis tener 100.000 muertos. En la memoria colectiva van a quedar heridas para elaborar y sanar. Vamos a tener que hacer un duelo colectivo como tuvimos que hacer como la guerra de Malvinas»

Aún así, hay una tendencia a no conectar la herida social con el escenario individual, es algo que cuesta en general, no sólo a los argentinos. Se han hecho encuestas que demuestran que la amplia mayoría piensa que el Covid-19 es grave, que esa misma mayoría piensa que alguien cercano puede morir por el virus, pero cuando la pregunta que se le hace a esa persona es si cree que puede contagiarse y morirse, las respuestas positivas se reducen al 50%. Opera la negación a nivel comunitario. La negación de la muerte es un fenómeno humano: no se puede vivir todo el día con la idea de que me puedo morir.

– ¿Y qué consecuencias tiene esa negación?

– En principio, lo que ocurre es que nos pensamos individualmente más que como parte de un colectivo. Así es que cuesta pensar que la propia conducta influya en el saldo final que la pandemia deje en la Argentina, como si esos 100.000 muertos actuales o los que vaya a haber en total no tuvieran nada que ver con lo que cada uno hizo o dejó de hacer a nivel individual. La vacuna, que es por supuesto es importantísima, a la vez pone la solución fuera de uno, y hay quienes se relajan tanto que se descuidan. Todo el tiempo hay que llevar el pensamiento a “¿qué tengo que ver yo con esto que está pasando?”, y recordar que el resultado de este escenario no depende sólo de los gestores políticos que toman medidas. Uno tiene que tomar conciencia solo, porque la vida no puede ser igual a como era en otras circunstancias.

– Dijiste que van a quedar heridas colectivas por sanar, ¿cómo imaginás ese trabajo colectivo?

– Hay un duelo que recién podrá empezar a hacerse una vez que pase la pandemia: el duelo comunitario, que surgirá cuando podamos ver qué perdimos como sociedad. Por eso será importante también ver qué ganamos. Si sólo vemos pérdida, no habrá aprendizaje posible.

¿Podremos aprender algo de todo esto? Lo cierto es que estamos muy complicados. Es difícil aprender para el que pone todo el problema afuera, para el que no se hace cargo de qué lugar ocupó con sus conductas. Para hacer un duelo necesariamente tenés que aceptar que una parte de todo lo que pasó tiene que ver con vos, y no estoy segura de si vamos a poder aceptar eso. En la Argentina está todo tan metido en la grieta que es difícil que salgamos resilientes de la pandemia. Siempre hay uno echándole la culpa al otro, pero el duelo de esto es indefectiblemente colectivo. Creo que el gran trabajo va a ser darse un abrazo colectivo, llorar juntos, y ver cómo seguir adelante después de esto.

Silvia Kochen, una neurocientífica argentina, es incorporada a un comité editorial de The Lancet

Una investigadora del CONICET se incorpora al comité editorial de una prestigiosa revista científica internacional. Se trata de la doctora Silvia Kochen.

La experta fue convocada por The Lancet Regional Health-Americas, para incorporarse a su comité editorial. Se trata de una publicación de acceso abierto sobre temas médicos y política sanitaria, forma parte de la iniciativa de The Lancet para promover la calidad y el acceso a la atención médica a nivel global. La científica es la vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, CONICET-UNAJ-HEC). Además de ser investigadora del CONICET, Kochen es médica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También es fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT)), desde donde divulga aportes de la neurociencia al conocimiento sobre cerebro y mujer.Gollán: «Es inminente la aprobación de las vacunas Moderna y Sinopharm para jóvenes de 12 a 18 años»

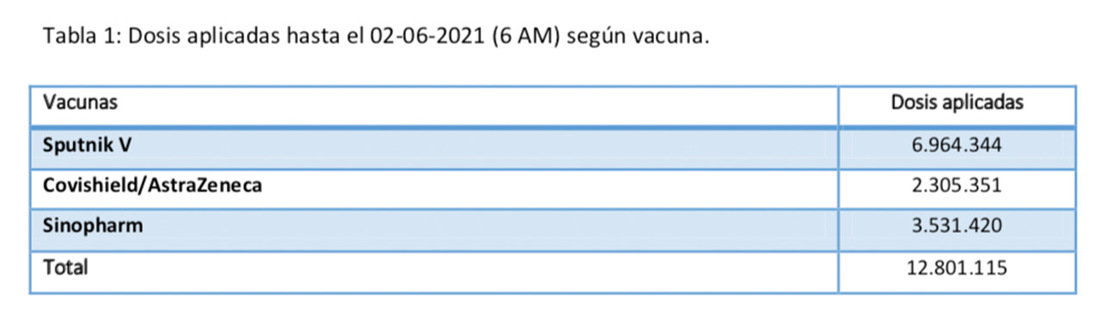

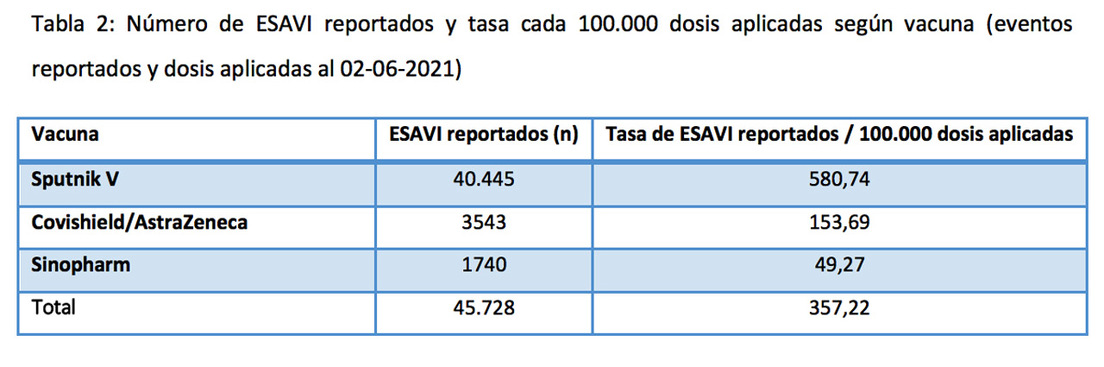

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que es «inminente» la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a menores de 18 años.

«La FDA -el organismo que autoriza alimentos y medicinas en EE.UU.- en estos días estaría aprobando (el uso de Moderna en niños y adolescentes) y después la aprobación de la ANMAT casi es automática», dijo Gollan. En tanto, Rusia anunció que en agosto comenzará a inocular a chicos entre 12 y 17 años con la Sputnik V, fármaco que se utiliza y produce en la Argentina. También afirmó que «es muy, muy inminente la aprobación de Sinopharm (para niños y adolescentes) de 3 a 18 años, con lo cual va a haber disponibilidad» de vacunas para este grupo poblacional tras la autorización de la ANMAT. «Vacunas para los chicos con comorbilidades va a haber muchas», aseguró Gollan, y precisó que estima que podrán utilizarse en el país las de Sputnik, Sinopharm, Moderna y Pfizer para ser aplicadas en menores cuando la ANMAT haya dado su autorización y en la medida que avancen las negociaciones con esos laboratorios. El 11 de junio pasado China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años. En tanto, en la Unión Europea (UE), en Estados Unidos y Canadá ya fue autorizado el uso de Pfizer en menores. El ministro aseguró que se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay entre «300 y 400 mil chicos» con comorbilidades y que, una vez que las vacunas estén aprobadas, su aplicación podría comenzar en «uno o dos días». Escenario global: El director del Centro Nacional Gamaleya, Alexander Gintsburg, anunció que el mes que viene Rusia comenzará a vacunar contra el coronavirus a chicos de entre 12 y 17 años con la Sputnik V. En declaraciones a la agencia de noticias rusa Ria Novosti, explicó que la vacunación empezará cuando terminen las pruebas que ya se realizan sobre voluntarios de ese rango etario. Los voluntarios se sometieron a pruebas de PCR para confirmar que no estuvieran cursando la enfermedad y luego se les aplicó una dosis menor a la Sputnik V que se utiliza para adultos. La vacunación contra el coronavirus en niñas y adolescentes avanza a nivel mundial como estrategia para mejorar la inmunidad de rebaño o para proteger a aquellos menores de 18 años con comorbilidades, pero actualmente sólo se encuentra aprobado el inmunizador de Pfizer para adolescentes y los de Sinovac y Sinopharm a partir de los 3 años, aunque sólo en China. «La mayoría de los niños desarrolla cuadros leves de Covid-19, pero hay una muy baja proporción de población pediátrica que puede complicarse (un 1 o 2%), y en su mayoría se trata de niñas, niños o adolescentes que tienen alguna comorbilidad», dijo la infectóloga pediátrica Analía De Cristófano. Sin embargo, el médico pediatra e infectólogo y coordinador de la Comisión de Vacunas de la SADI, Ricardo Rüttimann, advirtió que las vacunas pueden tener diferentes efectos adversos en los niños, por lo que «no podemos traspolar la información de la seguridad en adultos a la población pediátrica».La OMS rechaza las dosis de refuerzo hasta que la vacunación llegue a todos los países

La Organización Mundial de la Salud considera que no son necesarias dosis de refuerzo para la población vacunada del COVID-19 y pide a las farmacéuticas y los gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo.

Otra mirada sobre el litio. Ésta, desde las provincias del NOA: Salta, Jujuy y Catamarca

ooooo

«El litio es un componente esencial para alimentar baterías de vehículos eléctricos, aparatos electrónicos o almacenar redes de energía renovable; se usa también en fabricación de medicamentos, polímeros, lubricantes, cerámicas y vidrios. Expertos calculan que, a mediados de esta década, se duplicará la demanda mundial. A fines de 2020 Bolivia contaba con la mayor reserva mundial (21 millones de toneladas), seguida de Argentina (17), Chile (9), Estados Unidos (6.8), Australia (6.3) y China (4.5). A noviembre de ese mismo año, Australia era la primera productora de litio, extraído de roca espodumena, con 42.000 toneladas; luego Chile con 18.000, China 7.500, Argentina 6.400, Zimbabue 1.600 y Portugal 1.200. Las mayores concentraciones del litio argentino se ubican en áreas puneñas de Catamarca, Jujuy y Salta. Nosotros, por caso, exportamos a China a fines del año anterior, 122 toneladas de cloruro de litio en solución al 35%, extraído del Salar de Diablillos. Ese proyecto generó empleos, insumió bienes y servicios locales, pagó regalías y tributó impuestos. La cabecera de la mesa El litio más el cobre, aluminio, cobalto y níquel conforman el selecto grupo de minerales para la «transición energética» de la economía planetaria, imprescindibles en tiempos de inmanejables cambios climáticos. Es por cierto mineral estratégico, tanto como los cuatro mencionados y muchos más. Tal calificación siempre dependió de la época y necesidades de los Estados: un mineral será «crítico» cuando resulta esencial para la defensa y las industrias de un país, lo tenga o no en disponibilidad. En la actualidad, están considerados de esa manera la bauxita, berilio, cobalto, cobre, cromita, germanio, litio, manganeso, platinos, tierras raras y uranio. Cada país y según sus circunstancias habilitará otros, pero incuestionablemente son recursos tangibles de poder, que cabe acumular y resguardar en este complicado mundo. Y enterado de la movida «nacionalizadora», uno de los gobernadores convocó a sus pares para armar una «Mesa del Litio» a mediados de marzo pasado, a fin de afianzar emprendimientos en distintos niveles de evolución … y tranquilizar inversores. ( Además se involucrarán Salta y Catamarca, dato que cobra especial relevancia, dado el añejo contencioso entre ambas por el Salar del Hombre Muerto). La Casa Rosada retrucó proponiendo una «Mesa Nacional del Litio», el 7 de abril pasado, «con el beneplácito» de las provincias involucradas. En seguida, los diputados Carlos Heller y Marcelo Koenig trascendieron su proyecto nacionalizador, al parecer aún no concretado en un expediente. Los senadores Sergio Leavy y Guillermo Snopek propiciaron una «Empresa Federal del Litio»; en tanto el diputado Lucas Godoy y su par jujeña María Carolina Moisés, promovían un «Instituto Nacional para el Aprovechamiento Integral del Litio». Nuestros legisladores consultaron e involucraron a los sectores interesados, luego de lanzar sus proyectos. La falta de información nos pone en desventaja a la hora de analizar y sacar conclusiones. Hoy pareciera pender de un hilo la contundencia del artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual – por si hiciera falta recordarlo – dispone expresamente que los recursos naturales pertenecen a las provincias. La «escala», para variar Históricamente la escala económica condenó a nuestro federalismo a ser formal e incompleto. De pronto, el ministro Kulfas bajó línea anunciando -a fines de junio- la creación de YPF Litio. Justificó la nueva sociedad estatal resaltando la necesidad de contar con una «empresa nacional», que trabaje con las privadas en el desarrollo del litio, agregándole valor y trabajo genuino para entrar en la carrera tecnológica por la renovación energética mundial. La nacionalización del litio habilitará estructuras burocráticas que, tarde o temprano, se harán cargo del ciclo completo del mineral. A continuación YPF Litio tendrá que armar su presupuesto, definir sede, conformar un directorio, designar gerentes, subgerentes, directores, asesores varios. Apostemos sobre quiénes, cuándo y dónde: ¿cómo competir con el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), embudo aspirador de inversiones y emprendimientos necesarios para sostener la clientela electoral que controla la política nacional? Vimos tantas veces esta película…! ¿Prevención de nuestra parte?, y cómo no!: el mentado Koenig, diputado bonaerense, señaló en un reportaje radial, que si la propuesta nacionalizadora se frustra, Salta, Jujuy y Catamarca «dilapidarán el litio», alegremente entregado ya a las multinacionales. Esa visión mitrista de izquierda (tanto como la mitrista de derecha), es nuestro karma, un efecto mariposa brutalmente develado por la pandemia. (Difícil olvidar que, en marzo del año pasado, el gobernador Axel Kicillof había reclamado la incorporación de su provincia a la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), justificando la membresía con los polos petroquímicos y refinerías ubicados en su territorio. ¿No es eso refregarnos la escala?). ¿Cómo sigue esta vaina? Por si algo faltara, Adriana Serquis, presidenta de la CNEA, afirmó en una entrevista que la Ley Nacional de la Actividad Nuclear -N° 24.804/97- habilita a la Comisión para ejercer un «control nacional» del litio, en tanto material fusionable utilizado en actividades nucleares. No es casual que se sumen comensales: todo tiene que ver con todo. ¿Otro garrón para comernos? Depende de cómo se mire y qué hagamos en adelante. Y-TEC -rama tecnológica de YPF, creada en diciembre de 2012 por una conjunción YPF-Conicet- es la patrocinante de YPF Litio, y tiene un convenio de investigación y desarrollo con la CNEA para la fabricación de baterías de litio y uso del hidrógeno. Cuenta con laboratorios y técnicos instalados en Berisso (ay, la escala, Kiciloff!). La mejor manera de recuperar la “soberanía mineral” es extraer e industrializar el litio y todos los minerales debajo de nuestros pies. Salta, Catamarca y Jujuy no pueden mantenerse al margen e impasibles. Las tres provincias unidas deben allanar obstáculos para favorecer la instalación de laboratorios, formación de recursos humanos e instalar las fábricas en esta parte del país. (El Centro de Investigación y Desarrollo de Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía, instalado en Palpalá con participación del gobierno provincia, UNJu y Conicet, puede ser modelo a seguir). Salta cuenta con su Plan Estratégico 2030 y un Consejo Económico y Social que entiende y atiende la importancia de pensar, no que nos piensen, de armar agenda propia para ensamblar proyectos de abajo hacia arriba. Asimismo, la provincia es sede regional de la CNEA, que cuenta con instalaciones aprovechables para impulsar investigación y desarrollo relacionados a la electromovilidad. Es solo cuestión de decidirnos a invertir y trabajar por este salto cualitativo. Hay muy buena relación con ese importante organismo nacional, con el cual estamos avanzando en la instalación de un Centro de Medicina Nuclear en nuestra ciudad. Y tenemos dos Universidades dispuestas a colaborar en todas las líneas. Para Salta, Jujuy y Catamarca, la actividad minera es estratégica, una política de Estado construida con esfuerzo en un contexto antiminero sobreideologizado. Por eso esta situación va más allá de lo jurídico, lo cual no significa restarle importancia, razón por la que adhiero al lúcido análisis de Gonzalo Castañeda Nordmann en su nota del 3 de julio (“El litio, dominio de las provincias”). ¿Cómo articular este menjunje de iniciativas? Mesa del Litio, Mesa Nacional del Litio, YPF Litio, Empresa Federal del Lirio, Instituto Integral del Litio, más Conicet y CNEA. ¿Qué saldrá de todo esto?; ¿podremos revertir la escala? Las tres provincias del NOA y las del Norte Grande van trazando una hoja de ruta por donde canalizar propuestas superadoras que beneficien al conjunto y con el máximo aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Miopes y aprendices de brujos, abstenerse.» Dr. Gustavo Barbarán, padre.Kulfas lanzó el Plan para el Desarrollo Productivo Verde

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó ayer un programa con cuatro ejes para promover la producción con cuidados del ambiente. Anunció una inversión proyectada en algo más de 10.000 millones de pesos para estimular la reconversión de empresas -en especial, pymes- a través de herramientas de apoyo técnico y financiero.

Agregó que el plan incluirá leyes, programas, nuevas líneas de financiamiento, capacitaciones y asistencia técnica, basado sobre cuatro ejes:- Industria nacional para la economía verde. Se incentivará la movilidad, las energías renovables, la industria del conocimiento, y la renovación de los sectores industriales hacia actividades verdes.

- Transición hacia una economía circular. Se promoverá una mirada circular de la producción desde el diseño hasta el reciclaje de los productos, pasando por su consumo.

- Producción sostenible para más competitividad. Se impulsará la adecuación de la producción, y así volver más competitivos a nuestros productos.

- Industrialización sostenible de los recursos naturales. Se integrarán a los actores locales, las economías regionales y la industria nacional para el desarrollo verde de la economía argentina.

Queremos transformar la crisis ambiental en una oportunidad para promover una transición ecológica hacia sectores productivos basados en la economía verde. Este plan propone la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad.Matias Kulfas, junto con Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial; Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete; Paula Español, secretaria de Comercio Interior, y Guillermo Merediz, secretario Pyme, presentaron el plan de desarrollo productivo en Reciclar S.A. -una pyme de reciclaje de plásticos ubicada en Avellaneda- en el marco de la “agenda de economía verde».

PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO VERDE

— Matías Kulfas (@KulfasM) July 13, 2021

Queremos transformar la crisis ambiental en una oportunidad para promover una transición ecológica hacia sectores productivos basados en la economía verde.

Este plan propone la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad. pic.twitter.com/uRs23U08kS

El gobierno quiere que la vacuna de AstraZeneca se produzca de manera integral en Argentina

Actualmente, en la planta de Garín, provincia de Buenos Aires, se elabora solo el principio activo y se envía a México para su fraccionamiento y envase. La intención oficial es hacerse cargo de toda la cadena.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini comenzaron una ronda de reuniones en Inglaterra con autoridades sanitarias británicas y científicos de la Universidad de Oxford. Entre los objetivos del viaje, la agenda incluirá la revisión del estado de cumplimiento de los contratos con AstraZeneca y explorar un acuerdo para realizar todos los procesos productivos de la vacuna británica en Argentina. “Se está evaluando la producción completa de AstraZeneca en Argentina. Estamos viendo si no solo se produce el principio activo, sino lo que se llama ‘full cycle’”, precisó hoy la jefa de Gabinete del ministerio de Salud, Sonia Tarragona. El año pasado, la empresa mAbxience -una compañía biotecnológica del grupo español Insud Pharma- acordó con AstraZeneca producir el principio activo de la vacuna en la planta bonaerense de Garín. Es solo una de las etapas del proceso de la elaboración. El material luego es enviado a México para continuar con el “llenado” o envasado. La intención oficial de la delegación gubernamental en el Reino Unido es avanzar con “todo” el ciclo productivo de la vacuna en el país. “Nosotros tenemos la producción del principio activo. Serían el resto de las etapas de la producción, como el llenado y el envasado”, indicó Sonia Tarragona en diálogo con el programa “Buen Día Continental”, por radio Continental. Vizzotti y Nicolini estarán hasta el viernes en Londres, donde tendrán reuniones de trabajo con el ministro para el Despliegue de Vacunas contra el COVID-19 de Reino Unido, Nadhim Zahawi, y a continuación, un encuentro con la enviada especial en Temas de Resistencia Antimicrobiana, Dama Sally Davies. En una de las reuniones con científicos en Oxford abordarán otras dimensiones en agenda sobre la estrategia de inmunización y la evolución de la pandemia. Entre ellas, el avance de las formas de producción, nuevas variantes, refuerzos y ensayos clínicos en niños, niñas y adolescentes, entre los grupos etarios que hasta el momento no han sido vacunados en Argentina. Tal vez no sea simpático insistir ahora, pero desde el año pasado -cuando se firmó el contrato con AstraZeneca, el grupo Insud, de Hugo Sigman, y la Fundación Slim, que AgendAR insiste que fue un error inexplicable no reservar al menos una parte de la producción del principio activo de la vacuna para que fuera fraccionado y envasado en Argentina.9 meses después de la sanción en el Senado, el etiquetado frontal tiene sanción favorable en Diputados

Un proyecto de ley que dispone aplicar sellos de advertencia a los alimentos con exceso de azúcares, grasas y sodio, genera fuerte rechazo en la industria. Ayer, un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados obtuvo dictamen favorable.

El forcejeo en torno a una medida que busca la protección del derecho a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de la población ha durado mucho. En AgendAR lo hemos seguido de cerca, desde que la OMS comenzó a exigirlo, casi 3 años atrás. La nota más reciente: Etiquetado frontal: la ley para saber qué comemos, y el lobby que la enfrenta. Ahora, el debate se calentó. «El cartel anclado en la vía pública porteña, en la avenida Figueroa Alcorta, muestra la imagen de un hombre con los ojos tapados con etiquetas que dicen «natural», «light», «2×1», «sin azúcares», «0 calorías»: algunas de las leyendas con las que las marcas de alimentos ultraprocesados buscan llamar la atención de los consumidores desde las góndolas. La imagen es parte de una campaña lanzada por distintas organizaciones que reclaman la aprobación del proyecto de ley de etiquetado frontal.

¿Qué tiene mi comida?

El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio (llamados “nutrientes críticos”) obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra, representantes de dos provincias azucareras: Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, de Tucumán; y Clara Vega, de La Rioja.

Sin embargo, una vez girado a Diputados la discusión entró en pausa, empantanada por las presiones de la industria alimenticia, que —como se ha visto en cada uno de los países donde se dio la discusión— utiliza su poderío para intervenir en las decisiones de salud pública. La primera dilación se dio cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, giró el proyecto a seis comisiones, algo que las organizaciones civiles que monitorean el tema denunciaron en las redes con el hashtag #ExcesoDeLobby y que lo forzó a volver sobre sus pasos y descartar dos.

Diputados realizó en abril una reunión informativa con especialistas y un plenario de debate, pero no se llegó a emitir dictamen y el proyecto volvió a ser postergado. Es que la iniciativa pone al Gobierno en una posición difícil: por un lado, regula un problema urgente desde el punto de vista sanitario —el consumo de ultraprocesados se vincula a la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que son responsables del 80% de las muertes en el continente— y tiene el apoyo de buena parte de la sociedad civil y organizaciones como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón.

Por otro lado, genera un rechazo abierto de la industria alimentaria, que amenaza con consecuencias económicas catastróficas y anticipa hostilidad en plena campaña electoral.

Al mismo tiempo que el proyecto da vueltas en el Congreso, la discusión se da también en el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), conformada por representantes de las carteras de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo de todo el país, tiene su propio proyecto de etiquetado frontal, que podría ser impuesto con una resolución conjunta. En el caso de la Argentina, el proyecto de ley es más amplio que la propuesta del Ejecutivo e incluye, entre otras cosas, la prohibición de publicitar productos con sellos, venderlos en entornos escolares o incluir en los paquetes personajes infantiles, sorteos o regalos para atraer a los niños y niñas.

Fuentes que siguen de cerca la discusión hablan de un viaje de la ministra de Salud como un elemento clave en la reactivación de la discusión. Se refieren a la visita de Carla Vizzotti a México, en mayo pasado. Fue programada para avanzar con la gestión de vacunas contra el Covid-19, pero la ministra tuvo también la oportunidad de ver el sistema de etiquetado implementado en las góndolas. México es el principal consumidor de gaseosas del mundo y su ley de etiquetado —la más abarcativa de todas las que existen en la región, porque incluyó también leyendas de advertencia sobre edulcorantes y cafeína— comenzó a regir en octubre del año pasado, sumándose a las que ya existían en Chile, Perú y Uruguay.

Días antes de que se reiniciara la discusión, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) —que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja— volvió a hacer un reenvío masivo de su posición crítica al proyecto, que incluye la exigencia de que sea “armonizado” con la normativa del resto de los países que integran el Mercosur.

Finalmente, el etiquetado frontal de alimentos obtuvo dictamen favorable en Diputados y está más cerca de convertirse en ley. Por amplia mayoría, un plenario de comisiones votó sin cambios el proyecto de ley con media sanción del Senado. Los envases tendráctógonos negros para informar la presencia de alto contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. Las sociedades médicas y las organizaciones de la sociedad civil han celebrado el avance.

Igualmente, la historia no ha terminado. Si bien el dictamente fue acompañado por el oficialismo y la oposición, dentro de los bloques hay diputados que se oponen a la medida. Habrá que esperar la votación de la ley.

«El cartel anclado en la vía pública porteña, en la avenida Figueroa Alcorta, muestra la imagen de un hombre con los ojos tapados con etiquetas que dicen «natural», «light», «2×1», «sin azúcares», «0 calorías»: algunas de las leyendas con las que las marcas de alimentos ultraprocesados buscan llamar la atención de los consumidores desde las góndolas. La imagen es parte de una campaña lanzada por distintas organizaciones que reclaman la aprobación del proyecto de ley de etiquetado frontal.

¿Qué tiene mi comida?

El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio (llamados “nutrientes críticos”) obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra, representantes de dos provincias azucareras: Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, de Tucumán; y Clara Vega, de La Rioja.

Sin embargo, una vez girado a Diputados la discusión entró en pausa, empantanada por las presiones de la industria alimenticia, que —como se ha visto en cada uno de los países donde se dio la discusión— utiliza su poderío para intervenir en las decisiones de salud pública. La primera dilación se dio cuando el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, giró el proyecto a seis comisiones, algo que las organizaciones civiles que monitorean el tema denunciaron en las redes con el hashtag #ExcesoDeLobby y que lo forzó a volver sobre sus pasos y descartar dos.

Diputados realizó en abril una reunión informativa con especialistas y un plenario de debate, pero no se llegó a emitir dictamen y el proyecto volvió a ser postergado. Es que la iniciativa pone al Gobierno en una posición difícil: por un lado, regula un problema urgente desde el punto de vista sanitario —el consumo de ultraprocesados se vincula a la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que son responsables del 80% de las muertes en el continente— y tiene el apoyo de buena parte de la sociedad civil y organizaciones como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón.

Por otro lado, genera un rechazo abierto de la industria alimentaria, que amenaza con consecuencias económicas catastróficas y anticipa hostilidad en plena campaña electoral.

Al mismo tiempo que el proyecto da vueltas en el Congreso, la discusión se da también en el Ejecutivo. La Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), conformada por representantes de las carteras de Salud, Agricultura y Desarrollo Productivo de todo el país, tiene su propio proyecto de etiquetado frontal, que podría ser impuesto con una resolución conjunta. En el caso de la Argentina, el proyecto de ley es más amplio que la propuesta del Ejecutivo e incluye, entre otras cosas, la prohibición de publicitar productos con sellos, venderlos en entornos escolares o incluir en los paquetes personajes infantiles, sorteos o regalos para atraer a los niños y niñas.

Fuentes que siguen de cerca la discusión hablan de un viaje de la ministra de Salud como un elemento clave en la reactivación de la discusión. Se refieren a la visita de Carla Vizzotti a México, en mayo pasado. Fue programada para avanzar con la gestión de vacunas contra el Covid-19, pero la ministra tuvo también la oportunidad de ver el sistema de etiquetado implementado en las góndolas. México es el principal consumidor de gaseosas del mundo y su ley de etiquetado —la más abarcativa de todas las que existen en la región, porque incluyó también leyendas de advertencia sobre edulcorantes y cafeína— comenzó a regir en octubre del año pasado, sumándose a las que ya existían en Chile, Perú y Uruguay.

Días antes de que se reiniciara la discusión, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) —que preside el también titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja— volvió a hacer un reenvío masivo de su posición crítica al proyecto, que incluye la exigencia de que sea “armonizado” con la normativa del resto de los países que integran el Mercosur.

Finalmente, el etiquetado frontal de alimentos obtuvo dictamen favorable en Diputados y está más cerca de convertirse en ley. Por amplia mayoría, un plenario de comisiones votó sin cambios el proyecto de ley con media sanción del Senado. Los envases tendráctógonos negros para informar la presencia de alto contenido de azúcar, sodio, grasas y calorías. Las sociedades médicas y las organizaciones de la sociedad civil han celebrado el avance.

Igualmente, la historia no ha terminado. Si bien el dictamente fue acompañado por el oficialismo y la oposición, dentro de los bloques hay diputados que se oponen a la medida. Habrá que esperar la votación de la ley. Francia exigirá el certificado de vacunación para entrar en bares y para viajar en tren y avión

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere impulsar la vacunación de toda la población francesa con una combinación de incentivos y multas. El personal sanitario y de residencias estará obligado a inmunizarse.

Francia obligará a todo su personal sanitario a vacunarse y exigirá un certificado de inmunización o un resultado negativo de la prueba de la covid-19 para acceder a lugares públicos como cines y restaurantes o viajar en trenes y aviones. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes, en un discurso de media hora por televisión, medidas para evitar que una nueva ola de la pandemia vuelva a llenar los hospitales, obligue a nuevos confinamientos y frustre la recuperación de la economía tras más de un año y medio de restricciones. Macron ha resumido así su enfoque ante el empuje de una nueva ola: “Reconocer el civismo y hacer recaer la carga de las restricciones en los no vacunados, y no en todos”. El mensaje es: la vacuna equivale no solo a salud, sino también a la plena libertad. El presidente francés, en horario de máxima audiencia, afirmó: “Cuando más vacunemos, menos espacio para que el virus se difunda, más hospitalizaciones evitaremos y evitaremos otras mutaciones del virus, más peligrosas aún”. Y añadió: “Tanto si es cerca de casa, en el lugar de vacaciones, con o sin cita, ¡vacúnense!”. El llamamiento tuvo un efecto inmediato. La popular web Doctolib, donde pueden reservarse citas para vacunarse, quedó saturada por la avalancha de peticiones. Cuando en mayo Macron puso fin al tercer confinamiento y reabrieron cafés, restaurantes y cines, la idea era que los franceses podrían dedicar los meses de verano a disfrutar de unas vacaciones en libertad y que el Gobierno podría centrarse en la recuperación económica. Hasta hace unos días, el presidente preveía dedicar su discurso a detallar los planes de reformas en los últimos meses de su mandato y antes de la campaña para las elecciones presidenciales de 2022. La variante delta del virus, descubierta en la India a finales de 2020 y hasta un 60% más contagiosa, ha forzado al presidente a modificar los planes. El domingo se registraron en Francia 4.256 nuevos casos de covid-19, casi dos mil más que una semana antes. Las hospitalizaciones han dejado de bajar después de una reducción continua en las últimas semanas. El optimismo que acompañó el levantamiento en mayo y junio de las restricciones y la aceleración del ritmo de vacunación se ha disipado. Y, aunque Macron ha abordado en el discurso la agenda económica y sus planes en el año electoral, la prioridad han sido las medidas sanitarias. Las nuevas restricciones buscan llevar al máximo de franceses a los centros de vacunación cuanto antes. ¿Cómo? De manera obligatoria para algunos, e incentivando al resto con un argumento: la vacuna les facilitará la vida diaria y rechazarla será más difícil. La primera medida es la exigencia en nuevos locales y lugares con público del llamado pasaporte o certificado sanitario, en el que consta si un ciudadano ha recibido las dos vacunas o se ha sometido a un test de covid con resultado negativo en las 48 horas anteriores. Hasta ahora se exigía para entrar en recintos con más de 1.000 personas. A partir del 21 de julio, habrá que mostrarlo para entrar en reuniones públicas con un aforo superior a las 50 personas y en agosto se extenderá a restaurantes, bares (incluidas terrazas) y medios de transportes de largo recorrido. Otro incentivo para vacunarse: en octubre los tests PCR dejarán de ser gratuitos, lo que dejará menos opciones a quienes rechacen vacunarse para obtener el certificado sanitario. La otra medida, que deberá aprobar el Parlamento antes de fin de mes previo dictamen del Consejo de Estado, es la obligación de vacunarse para todo el personal sanitario, y profesionales y voluntarios en contacto con personas vulnerables, también de ayuda a domicilio. Las autoridades han constatado con alarma que en este sector un parte de trabajadores es reacia a dejarse inmunizar, lo que expone al contagio a enfermos y personas vulnerables. Quienes incumplan las normas se expondrán a sanciones. “A partir del 15 de septiembre, si usted es [personal] sanitario y no está vacunado, no podrá trabajar y no será pagado”, dijo el ministro de Sanidad, Olivier Véran. El pasado diciembre, en vísperas de la campaña de vacunación, Francia era uno de los países con más personas escépticas ante la vacuna, en torno al 40% según los sondeos. La cifra ha bajado y muchos de los temores de la población se han disipado, pero el Gobierno sigue yendo con pies de plomo ante cualquier nueva medida que imponga la inmunización. En su último dictamen, publicado la semana pasada, el Consejo científico que asesora a Macron sobre la covid-19 ya alertó sobre el nivel de vacunación “demasiado bajo” entre el personal sanitario. Y especificó que esto es especialmente preocupante entre quienes trabajan en contacto con personas mayores o con discapacidad. La obligación de vacunarse no se ampliará por ahora a toda la población mayor de 12 años, en contra de lo que propone la Academia Nacional de Medicina en Francia como “única opción realista” para alcanzar la inmunidad colectiva. La Academia recuerda que, en el pasado, se impusieron decisiones similares con la viruela (1902-1984), la difteria (1938), el tétanos (1940), la tuberculosis (1950-2007), la polio (1964), y que, desde 2017, 11 vacunas son obligatorias para todos los menores. Macron anunció también que “el control en las fronteras se reforzará”. Su secretario de Estado para Europa, Clément Beaune, especificó que, para entrar a Francia desde España, se requerirá un test negativo realizado en las 24 horas precedentes, en vez de 48 horas como ahora, o el certificado que acredite la vacunación. Cerca de un 40% de franceses están completamente vacunados. La pandemia ha matado a 111.354 personas en Francia, según los datos oficiales más recientes.J. L. Antúnez: “La central nuclear se va a construir y podemos adelantar ese proceso”

La central Hualong

-¿Cuál sería el aporte de la central Hualong en el sistema eléctrico argentino? -La potencia de diseño son 1200 MW. Descontando el consumo propio de la central son entre 1160 y 1150. En una central que opera 24 horas del día a lo largo del año es un aporte energético muy grande. -¿Por qué se optó por esta tecnología? -La Hualong nace de dos vertientes. La primera en el año 2010, una decisión de la Secretaria de Energía y el gobierno argentino de que era el momento de explorar la tecnología de uranio enriquecido. En esa decisión influyó mucho el hecho de que estuviera el prototipo del reactor CAREM en desarrollo. El razonamiento, muy acertado, de la Secretaría de Energía fue que si estamos construyendo un reactor de uranio enriquecido vamos a pretender exportarlo. Pero es muy difícil convencer a alguien de que compre lo que uno no usa. Por lo que sería razonable que nosotros también incursionáramos en centrales de gran potencia, no diseñándola nosotros pero sí entrando en un primer proyecto. De ahí viene una larga cadena que culmina en la selección del Hualong como el reactor adecuado. La otra vertiente, que ha pasado más desapercibida, es el acuerdo país-país de Argentina con China. Tiene un capítulo de infraestructura muy importante, dentro del cual estaba la posibilidad de comprar un reactor Hualong, y así nace la historia de este contrato que estamos tratando de completar ahora. Por lo que este contrato nace de una elección que hicimos, que la máquina más conveniente para nosotros era la Hualong, pero también la más conveniente por su esquema financiero. -NASA tiene la experiencia reciente de haber terminado y puesto en marcha Atucha II. ¿Cómo repercute esa experiencia pensando en la construcción de una nueva central? -Lamentablemente todo el proceso de construcción y el rol de NASA como arquitecto ingeniero de sus propios proyectos fue suspendido durante la administración anterior. No inició ninguno de los proyectos que eran parte del plan de 2014. Pero al volver hemos encontrado uno de ellos desaparecido, el proyecto nacional para un reactor de diseño CANDU. Tampoco estaba firmado el contrato por la central Hualong. Además fue disuelta la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares, es decir, el arquitecto ingeniero de NASA. De acuerdo a una disposición del año 2018, NASA fue reducida solo al papel de operadora de las centrales, sin participación en su diseño y construcción. Junto con la plana actual se tomaron las medidas necesarias para anular esa disposición y NASA ha recuperado su condición de arquitecto ingeniero de sus propios proyectos. Ahora tenemos que reconstituir esa unidad y volver a formar los grupos humanos, que es lo esencial de los grupos de ingeniería y construcción. Esta es exactamente la misma tarea que emprendí en el 2005 para terminar Atucha II, donde encontré disueltos todos los grupos dedicados a ser arquitecto ingeniero de nuestros proyectos.Qué va a pasar con la tecnología CANDU

-El segundo objetivo estratégico refiere a la tecnología de agua pesada y uranio natural. ¿Por qué es importante preservarla? -En primer término, no sé si quienes cancelaron el proyecto nacional advirtieron la magnitud de lo que hacían teniendo en cuenta que es la tecnología de las tres centrales que tenemos en funcionamiento. Cuando en 2018 se cancela ese proyecto y se indica que nunca va a volver a formar parte del programa nuclear argentino, alguien olvidó que uno puede pronosticar un futuro distinto y disponerlo pero lo que no puede es reescribir la historia. ¿Cuál iba a ser el destino de las centrales nucleares en funcionamiento? Rápidamente se produjo una lección que debería haber sido considerada cuando se tomó la medida. Se abandonó la planta industrial de agua pesada ubicada en Neuquén, cerca de Arroyito. Produce el agua pesada que es esencial para el funcionamiento de las centrales de uranio natural. Eso ocurrió allá por el año 2017/18 que dejó de producir y nos encontramos hoy con la paradoja de que la nación tiene tres centrales en funcionamiento, que necesitan agua pesada para su funcionamiento, pero que tiene salir a comprar el agua pesada al exterior, siendo el país el dueño de la mayor planta de ese tipo que hay en el mundo. Una extraña paradoja pero totalmente previsible cuando se tomó la decisión de cancelar el proyecto nacional. -¿Qué ocurrirá con la planta en Arroyito? -La planta es de la CNEA y es operada por una empresa mixta entre la provincia de Neuquén y la CNEA. Ergo, la planta es del Estado nacional. La empresa mixta operadora es un esquema que funcionó muy bien y que usamos para producir entre 2005 y 2015 las más de 700 toneladas de agua pesada que requirió Atucha II. Ya está tomando medidas la Secretaría de Energía para que se produzca la recuperación del funcionamiento de esta planta. -La preservación de esta línea incluye la proyección de una nueva central de ese tipo para el futuro. ¿Cuál es el plan? -Nuestro plan ha recuperado el proyecto nacional y lo vamos empezar a ejecutar con un método que nos va a permitir contribuir a la recuperación de la industria argentina, en particular de la metalmecánica, la eléctrica y hasta la química. Hablando de creación de empleo eso es lo más importante. ¿Qué hacemos con el proyecto Hualong? Reactivamos la industria de la construcción y del montaje. Vamos a crear en la zona de Zarate alrededor de 5000 empleos, más otros 600 o 700 permanentes cuando ya arranque la central. Vamos a haber reconstruido empleo pero para una masa de empleo especial, que es la de la construcción. El contenido local de un primer reactor de una tecnología nueva y a través de un contrato EPC va a ser relativamente bajo desde el punto de vista de los componentes industriales. Quiere decir que el Hualong va a satisfacer nuestras expectativas en cuanto a incorporar la nueva tecnología, en cuanto a la industria de la ingeniería y la construcción y en cuanto al empleo en el aspecto de la construcción y de la operación. Empleo industrial relativamente poco. Para compensar esto, tenemos en primer término la ejecución de la extensión de vida de Atucha I, que va a dar muchísimo trabajo industrial. Lo segundo es el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados, que es un proyecto muy grande, de un par de cientos de millones de dólares. Eso es un puente que nos va complementar el empleo industrial durante lo que queda de este año y el próximo. Seguramente la extensión de vida de Atucha I seguirá hasta el 2024 y para ese momento los componentes ya van a estar fabricados. Entonces necesitamos algo más y encontramos la siguiente forma de hacerlo. Vamos a programar el proyecto nacional, que va a ser un reactor CANDU. La tarea de proyectar este nuevo reactor se va a hacer en Embalse, que es donde esta acumulado nuestros 40 años de experiencia tanto en la construcción como en la operación y la extensión de vida de Embalse. La experiencia CANDU de Argentina esta acumulada allí, por lo que la gerencia e ingeniería para el nuevo proyecto se van a realizar allí. -¿Cómo van a programar el proyecto CANDU? -Lo vamos a programar de forma distinta a la de una obra normal, que como toda obra comienza por la obra en conjunto con la compra de componentes. Este proyecto lo vamos a arrancar exclusivamente con la ingeniería de compras y de diseño para los componentes locales de largo plazo de entrega y alto impacto en la industria manufacturera argentina. Tarea que podríamos estar comenzando en 2023. Allí inyectaremos todos los fondos que tengamos disponibles. Si en algún momento se recupera el financiamiento entonces lanzaremos el proyecto completo, pero vamos a empezar por la compra de componentes nacionales. Esa es la idea que hemos aportado al deseo del gobierno de fomentar el empleo industrial que es crucial para enfrentar el desempleo y la pobreza.La importancia de la energía nuclear

-¿Qué aporta una central nuclear en la matriz energética de un país como Argentina? -El reactor nuclear por de pronto es un aporte de energía de base, cosa que muy pocos países tienen de fuente hidráulica. Nosotros tenemos, como es el caso de Yacyretá. Es una central hidráulica que es en la práctica una central de base. Lo que hace es aportar a la base del sistema y realmente a lo largo de todos estos años he visto que cuando faltan se extraña la energía de base de la central nuclear, porque no está condicionada ni al clima ni a la disponibilidad de gas, ni a la importación de combustible, ni a la lluvia tampoco. Son centrales muy parejas que con potencias relativamente pequeñas producen mucha energía. El promedio del mundo es que 440 reactores, que son menos del 5% de la potencia total instalada en el mundo, producen el 10% de la energía que consume el planeta. Su incidencia en la matriz energética es muy alta en proporción. Así que venimos aportando a la matriz energética desde 1974 con Atucha I. Épocas en las cuales Atucha I era tan importante que si salía intempestivamente de servicio había un apagón en el gran Buenos Aires, con sus modestos 200 MW de aquella época. Hasta el momento actual en que la salida intempestiva de una de las tres centrales no va a mandar a apagón al país pero sí provoca unos cuantos llamados de CAMMESA rápidamente a ver qué está pasando y por qué salieron. Después aporta algo que antes se consideraba una cosa elegante pero ahora está comenzando a considerarse como una cosa imprescindible. La generación nuclear no emite carbono. Esto ha hecho que en los últimos congresos se ha hablado de que lo nuclear va a ser una parte esencial si es que se quiere descarbonizar totalmente la generación eléctrica para el 2050. Una menuda tarea: el 40% de la energía eléctrica del mundo se produce con carbón hoy. Hasta casi el 70% es combustión de gas o de líquido, todas fuentes de carbono. Después vienen las que no producen carbono: la hidráulica, la eólica, la solar y la nuclear. Con una ventaja adicional para esta última: tiene un funcionamiento de base. Hoy nuestras tres máquinas aportan alrededor del 10% de la energía eléctrica anual del país. -Una central nuclear es una inversión de capital muy elevada. ¿Cómo se debe valorar en lo económico el costo de la energía nuclear? -Ahí tenemos una disputa ideológica con los evaluadores de proyectos. El método habitual de evaluación de un proyecto energético es el del costo nivelado de la energía, el LCOE. Está muy bien y funciona razonablemente bien para proyectos con vida útil de 20 años. Ahora, como es un método de flujos de caja descontados tiene un inconveniente. Aún con tasas relativamente bajas, sea del retorno del capital que se le pide al proyecto, sea de la inflación que afecta al ingreso, arriba del 5 o 6%, el LCOE más allá de los 20 años no ve nada. ¿Qué hacemos con los proyectos que viven 80 años? Cuestión que compartimos con las hidráulicas grandes. Tenemos un gran aliado en declarar que el problema de la evaluación de los proyectos eléctricos es problema del instrumento de medición, no de la máquina. Ya se han diseñado en Estados Unidos métodos de adaptación, como el VALCOE. Son métodos que trabajan con la contribución al sistema que hacen aquellas máquinas cuyos flujos de dinero no ve el método del descuento actualizado de los fondos. Para que el proyecto nuclear sea competitivo con ese instrumento tan primitivo que solo ve los 20 años, hay que conseguir una tasa de retorno que sea del 2 o 3%, cosa que ciertamente es inalcanzable en países como el nuestro. Pero cuando uno corrige en función de los flujos futuros que existen la ecuación es otra. Antes nos decían que una central con una duración de 40 o 60 años era una fantasía. La dura realidad ha hecho ver que hoy hay máquinas que están andando hace 60 años y funcionan mejor que antes. La flota estadounidense que es de alrededor de 100 reactores tuvo el año pasado un factor global de carga del 93%, con algunas máquinas que tienen 65 años funcionando. Es una contribución monumental. Eso flujos están hoy y los estadounidenses, que son bastante prácticos, hace ya rato que lo vienen reconociendo. Algunos Estados ya están remunerando a las centrales directamente. Otro elemento es la emisión de carbono. Cuando hace 30 años se evaluaba un proyecto el hecho de que emitiera carbono no era algo que estuviera perturbando el planeta. Ahora parece que sí, por lo tanto, a las fuentes que no producen carbono hay que premiarles la tonelada no emitida de carbono y no usar el primitivo método de multar al que emite. Alguien con suficiente plata paga la multa y ya. No es ese el método socialmente adecuado si es que quieren alcanzar un 2050 con energía eléctrica limpia. -El sector nucleoeléctrico argentino es muy importante dentro de la región y a nivel internacional. ¿Cómo se lo preserva? -Teniendo continuidad. Imagine el papelón de que una nación respetada en la región haya abandonado la única tecnología que tiene en funcionamiento. Hay que tener continuidad en las ideas. Si queremos hacer otra tecnología diferente a la que tenemos en funcionamiento debemos adoptar esa tecnología, pero sin destruir la que tenemos. ¿Argentina por qué tiene prestigio? No solo por las capacidades indiscutidas de la gente de la CNEA y de todos sus desprendimientos, como es el caso de NASA. Sino que trabaja continuamente con la energía atómica desde 1950. Tuvo la primera central nuclear al sur del Río Bravo. Le siguieron Brasil y México. Otro tema, en el que también hubo continuidad, es que Argentina ha sido pionera en la medicina nuclear. La palabra nuclear se aplica a varias cosas, que van desde lo horrendo que es lo bélico, hasta lo sublime que es la aplicación médica. Argentina de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear ha sido pionera. Somos el segundo exportador de radioisotopos del mundo, en general para uso médico e industrial. Tenemos centros de medicina nuclear de avanzada. Con continuidad, trabajo duro y buena ciencia y tecnología, se va lejos. Ahora, dando bandazos salvajes, será más difícil. El tema del resurgir de Atucha II fue en el 2005. El sector nuclear estaba absolutamente destruido y se lo reconstruyó completo. Por suerte la parte de medicina nuclear pasó este último periodo no digo indemne pero bastante bien. Lo que se procuró destruir fue la parte nucleoenergética y por suerte no se lo consiguió. -Otro punto del plan de acción es la colaboración con Electrobras de Brasil. ¿En qué consiste? -Tenemos una gran cantidad de trabajo con los colegas de Electrobras. Nuestra gente de inspección de ensayos no destructivos tiene gran experiencia en el manejo de estos reactores en servicio porque comenzó hace más de 45 años con ese trabajo. Hemos encontrado un requerimiento para las centrales brasileñas de ir llevando ese historial de cómo va marchando la parte metalográfica de los reactores, a tal extremo que ya nos contratan sistemáticamente, inclusive a través de la empresa francesa Framatome. Estamos trabajando para Framatome en Brasil. Después tenemos un gran intercambio de experiencia operativa con los colegas brasileños, con permanentes visitas. Compartimos un reactor de diseño alemán que es el de Atucha II, pero el de ellos es de uranio enriquecido y el nuestro es de uranio natural. Así que tenemos un historial operativo en común con la central Angra II. Con Angra I no, es un Westinghouse de uranio enriquecido que no tenemos nada parecido. Pero Atucha II es un diseño de uranio natural y es una derivación del diseño Angra II de uranio enriquecido. Esos son los dos puntos en los cuales compartimos muchísima experiencia y seguro que vamos a seguir trabajando en otros temas. -¿Qué conlleva el trabajo de responsabilidad social empresaria dentro del plan? -NASA siempre ha trabajado por lo que el OIEA define como los principales accionistas de una central nuclear, que es la población de la zona. Es una política permanente y vamos a seguir aumentando este trabajo con las comunidades próximas. Tenemos una gran política de formación, con tres institutos educativos en Lima y apoyamos a todas las escuelas de la zona. NASA en el 2014 se transformó en la primera empresa estatal en emitir un balance de responsabilidad social empresaria.»¿Juegos de lobby? El acuerdo con China por las granjas de cerdos: Cancillería desmiente

En el gobierno de Alberto Fernández se avanza en el borrador de un memorándum de entendimiento sobre una millonaria inversión de China en la Argentina. El objetivo es desarrollar granjas de producción porcina que exporten unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing. Ayer un medio lo dio como definitivo, pero hoy a las 11 hs. la cancillería argentina lo desmintió.

La expectativa es que ambos países sellarán en septiembre el acuerdo final que se terminó de redactar en una mesa interministerial (Agricultura, Producción, Cancillería y Medio Ambiente) y que se concretará con la contraparte china. En el borrador de uno de los documentos del memorándum de entendimiento se detalló que «la Argentina tendrá competitividad y potencial como jugador global para desarrollar la sección descriptiva general de las capacidades, potencialidad y horizonte de la producción de carne porcina frente a inversores extranjeros interesados, detallando características, requisitos básicos, estándares y umbrales mínimos que deben tenerse en cuenta». A la vez, entre los requisitos para las inversiones chinas en las granjas de producción porcina y el «modelo priorizado» se destaca que esta quedará dividida en dos partes principales: inversión y exportación. El marco general en el que se da en este documento la Argentina se le informa al inversor de China los parámetros de las actividades comerciales básicas, acciones sugeridas y conocimientos básicos desde el abordaje de un inversor extranjero para desplegar su capital, operar su producción y comercializar. En tanto, en el documento se detallaron los términos en los que Argentina va a aceptar las inversiones. Esto es: desde el tamaño mínimo (y máximo) de las granjas porcinas, pasando por la normativa laboral obligatoria, hasta la capacidad mínima frigorífica obligatoria para cada establecimiento. Al especificar el perfil exigido para desarrollar las granjas con capital chino la Argentina pidió al gobierno de Xi Jinping que la pretensión es desplegar «granjas de economía circular, maximizando contenido nacional en su construcción y operación». También se detalla a los inversores extranjeros el esquema de «modelo de producción priorizado» así como la ubicación geográfica de las granjas, la logística, el tratamiento de desecho y efluentes, la energía y el tipo de faena en los frigoríficos. El acuerdo apunta a evitar que haya cuestionamientos de «sectores ambientalistas o productores locales que temen por los efectos que pudiera tener en el mercado doméstico un crecimiento rampante de la oferta». Desde el Ministerio de Producción se está trabajando con bancos argentinos estatales (el BICE y el Nación) y los de China (ICBC y CDB) para desarrollar una línea de créditos flexibles para el sector. Si bien no hay detalles de la cantidad de millones de dólares que China invertirá en la Argentina para desplegar este proyecto, se estima que instalarán en una primera etapa unas 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdos cada una, para satisfacer la creciente demanda de China de esta carne. Así, la intención del gobierno es duplicar el número de 350.000 cerdos que hay hoy en el país y se impulsaría la producción de 700.000 toneladas anuales en lo inmediato y de 900.000 toneladas por año en un cuatrienio. La idea que se trabajó en el memorándum de entendimiento es que cada granja sea una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado para la exportación a China. «La idea es exportar cerdo no solo a China, sino a toda la región del este asiático. China es un gran consumidor de carne de cerdo y tiene un déficit por cubrir de 8 a 12 millones de toneladas de carne porcina», manifestó el embajador Vaca Narvaja. Hasta ahora los dos principales proveedores de carne porcina de China son España y Alemania, que se encuentran afectados por la peste porcina por lo tanto, se afirma, a la Argentina se le presenta una gran oportunidad. Hay decisión de China de invertir en las granjas ya que la región es libre tanto de PPA como de la peste porcina clásica (PPC) y del síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS) y el país se encuentra con estándares sanitarios de primer nivel. Para los ambientalistas En el gobierno aseguran que el último documento contempla los parámetros fitosanitarios y ambientales para darle respuesta a los cuestionamientos de organizaciones sociales y ambientalistas. Es decir, que la Cancillería incluyó en el memorándum un anexo específico en relación al cuidado del ambiente.La Cancillería argentina aclara que esta información es absolutamente falsa y carece de asidero. pic.twitter.com/7dJK1zS0fD

— Cancillería Argentina ?? (@CancilleriaARG) July 13, 2021

Nuevos controles en el mercado cambiario + incertidumbre = otro salto del «blue»

Análisis de AgendAR:

Era previsible que, después que el Banco Central y la CNV dictaron nuevas medidas (ver aquí) para controlar al dólar «contado con liquidación» (el mecanismo, legal, que usan las empresas para dolarizar sus fondos y llevarlos al exterior), el dólar «blue», ilegal, subiera de precio. Por supuesto, las autoridades también lo esperaban. El salto no fue tan grande, y al término de la rueda bajó un poco. La pregunta -que se hacen Guzmán y Pesce- ¿podrán controlarlo? A riesgo de resultar monótono, AgendAR repite que en el plazo mediano -meses- la respuesta no la tiene el Central ni tampoco el FMI: dependerá si se controla o no la inflación.Turismo interno: el fin de semana largo viajaron 1,6 millones de personas y gastaron 4,5 millones en el país

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que el sector turístico «funcionó a un 50% de lo que sería esta fecha sin pandemia, manteniéndose bajo las expectativas calculadas con antelación». En las ciudades de destino coincidieron en que dicho porcentaje fue menor de lo que hubiera sido en un feriado sin una pandemia de coronavirus presente, pero era algo que ya esperaban.