ARSAT puso en marcha la Nube Pública nacional. Quienes comenzarán a usarla

La empresa pública de telecomunicaciones ARSAT puso en marcha la Nube Pública Nacional. En esta primera etapa se plantea albergar toda la actividad de la administración pública, y en el futuro también estará disponible para los privados.

«Desde el 1 de abril de 2021, ya se encuentra desplegada en ARSAT la etapa 1 de la Nube Pública Nacional. Es, sin lugar a dudas, el hito más significativo en el centro de datos desde su construcción en 2013», destacó el director de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Facundo Leal. Explicó que «la nueva Nube Pública Nacional consta de un portal web de autogestión, muy intuitivo, dinámico y simple de utilizar». Precisó que en este espacio «los organismos de la administración pública, y eventualmente en un futuro privados, pueden contratar, pagando sólo por lo que se usa, infraestructura de cómputo, almacenaje, trabajo en red y seguridad, de manera simple y automatizada para desplegar sus proyectos en el centro de datos de ARSAT «, explicó el directivo. El despliegue e implementación de todo el sistema consta de tres etapas: La etapa 1, que ofrece más del 90% de los servicios utilizados en la administración pública, ya fue inaugurada. La etapa 2 incluye más mejoras, servicios y socios nacionales, se encuentra actualmente en desarrollo para su posterior puesta en marcha, La etapa 3 incorpora aún más mejoras y servicios y también socios internacioanes. Se prevé que esté lista entre fin de 2021 y comienzo de 2022. El objetivo es acompañar la evolución de los organismos públicos en el despliegue de herramientas tecnológicas que mejoren y faciliten las necesidades de la población argentina. Por su parte, el despliegue de infraestructura de desarrollo y preproducción sobre Servidores Baseline (de tecnología básica) en el centro de datos de ARSAT, además de ofrecer disponibilidad para su utilización para hosteo y micro servicios, entre otras posibilidades, permitirá obtener grandes descuentos sobre una infraestructura de alta calidad. La Nube Pública Nacional fue creada mediante la utilización de tecnologías de código abierto, que no tienen costo de licenciamiento, lo cual brinda gran competitividad en el precio. Además, está montada sobre el centro de datos de ARSAT, que tiene certificación TIER III, uno de los más seguros de toda Latinoamérica, y garantiza un 99,982% anual de disponibilidad. Dicho de otro modo, varias entidades certificadoras de calidad, entre ellas el UpTime Institute, dedicado específicamente a calificar centros de datos en 100 países, estudian año tras año la robustez y la redundancia de la tecnología de las instalaciones de Benavídez, provincia de Buenos Aires, y expiden certificados que dicen no hay modo en que «el Data de ARSAT» esté caído más de 1,6 horas al año.Trebe Biotech, una empresa de biotecnología argentina, producirá la proteína spike del Covid-19

Trebe Biotech emplea larvas de mariposas para producir y luego purificar esa molécula de SARS-CoV-2, imprescindible para el desarrollo de kits de diagnóstico y aplicaciones terapéuticas.

Una nueva empresa de base tecnológica argentina, liderada por científicos y en alianza estratégica con investigadores de la UBA, anunció que pretende producir a gran escala y por métodos más económicos la proteína Spike del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un insumo clave para el desarrollo de kits de diagnóstico y aplicaciones terapéuticas. La empresa, Trebe Biotech, es fruto de una iniciativa seleccionada en una convocatoria específica realizada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). Se financiará a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). “La producción de muchas proteínas de interés para la salud humana o veterinaria requiere el cultivo de células en grandes biorreactores. Esta tecnología es muy costosa y los rendimientos no son tan altos. Nuestra plataforma, basada en el uso de larvas de lepidópteros (mariposas), no requiere biorreactores tan complejos y puede ser escalada a un costo mucho menor, con rendimientos significativamente mayores”, explicó Manuel Pacín, socio fundador de Trebe Biotech y doctor en Biología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La plataforma productiva que utilizará Trebe Biotech es el sistema baculovirus-insecto: se inserta la secuencia de ADN que codifica la proteína Spike (o cualquier otra proteína de interés) en un virus específico para insectos (baculovirus). El virus es inyectado luego en las larvas, que funcionan como biofábricas. Luego, las proteínas de interés son extraídas de las larvas y se purifican. Las bases para la puesta a punto de la plataforma de producción de la proteína Spike fueron desarrolladas por un grupo de investigadores del Instituto de Nanobiotecnología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA cuyo proyecto fue uno de los seleccionados por la Agencia I+D+i en el marco de la Unidad Coronavirus COVID-19. Éste es un dispositivo de coordinación impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para hacer frente a la pandemia. Ahora, los científicos integran una alianza estratégica con la empresa AgIdea SRL para conformar Trebe Biotech con el objetivo de escalar la fabricación de la proteína. “Nuestro objetivo en el corto plazo es terminar de poner en funcionamiento nuestra planta piloto y laboratorios en Pergamino, para lo cual se han concretado las principales inversiones y estamos sumando recursos humanos estratégicos”, indicó Pacín, quien agregó que la empresa busca ofrecer soluciones principalmente al sector del diagnóstico médico y a la industria veterinaria. “Acortar los tiempos de desarrollo y reducir significativamente los costos, permitirá producir una mayor variedad de antígenos para la producción de kits diagnósticos. Y también dar viabilidad a nuevas tecnologías como las tiras reactivas basadas en ensayos de flujo lateral [similares a las que se utilizan en test de embarazo], que simplifican la accesibilidad a las herramientas diagnósticas, pero requieren cantidades mayores de proteína para su producción”, explicó Pacín. Para la industria veterinaria, Trebe Biotech apunta también a la producción a escala de inmunógenos para vacunas animales y de proteínas terapéuticas como interferones y hormonas reproductivas. “En todas estas áreas existen ejemplos de desarrollos previos que se han realizado en el Instituto y nos sirven de referencia. Es para nosotros una gran satisfacción ver cómo estos trabajos de ciencia básica se transforman en la base de una empresa que brinda servicios que benefician a la sociedad y a la economía del país”, destacó Pacín. “El llamado EBT COVID-19 acompaña proyectos de desarrollo e innovación en productos, procesos o servicios orientados a construir nuevas capacidades nacionales en sectores dinámicos, considerando un escenario dominado por el COVID-19 y la situación post pandemia”, indicó Laura Toledo, directora nacional del FONARSEC.El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ordenó a las clínicas suspender todas las operaciones no urgentes

El Gobierno porteño suspendió por 30 días las cirugías en clínicas y sanatorios privados y las internaciones en los hospitales públicos para priorizar la atención de pacientes con covis. El pico de contagios que lleva ya varios días pone al límite el sistema sanitario de la ciudad.

El decreto ordena a los «efectores del subsistema de salud privado y los de la seguridad social» a «reprogramar y suspender, durante el plazo de 30 días corridos, la atención programada y las intervenciones médicas vinculadas a patologías que con criterio médico no sean de carácter urgente o que no puedan ser discontinuadas o postergadas». Hay una situación crítica en los 66 sanatorios y clínicas privadas que asisten a afiliados de obras sociales y prepagas en la Capital Federal. El nivel de ocupación de camas de terapia intensiva que oscila entre el 95% y el 100%. El Ministerio de Salud porteño ya había dispuesto la interrupción de las actividades programadas de internación y ambulatorias de los hospitales públicos para fortalecer la atención de enfermos con Covid, tras superar el 70% de camas ocupadas para pacientes en cuidados intensivos». Un alerta fue dado ayer a la mañana por el presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, Mario Lugones, quien -en declaraciones radiales- advirtió que «todavía no se murió gente en la calle, pero estamos muy cerca de estar colapsados» porque las ambulancias no alcanzan a realizar los traslados. «Hay gente de noche en los sanatorios que está en un consultorio acostada o en el shock room recibiendo oxígeno esperando que se desocupe una cama para poder pasar a terapia intensiva, y el (paciente) que está en terapia que vaya al piso». Por su parte, la jefa de terapia intensiva del Hospital Muñiz, Eleonora Cunto, precisó que en ese centro asistencial hay «54 camas de terapia intensiva y están casi todas ocupadas», y remarcó que tiene «muchos años en terapia intensiva y nunca nos ocurrió» ya que «el año pasado, la ocupación oscilaba entre el 75% y 85%». Fernando Aranea, pro secretario gremial de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, dijo que «la ocupación de camas empeoró desde Semana Santa, y en algunos lugares empezaron a cerrar sectores para abrir camas críticas a cargo de (médicos) residentes, que no están capacitados para una tarea así». «La situación se complica porque hay pacientes que pasan horas arriba de una ambulancia esperando por una cama de internación».Cumbre Mundial del Clima: 40 líderes mundiales, promesas y geopolítica

En el primero de los dos días de la Cumbre Mundial del Clima, organizada por Estados Unidos, el presidente Joe Biden se comprometió a disminuir «a la mitad» las emisiones de gases de efecto invernadero de su país para 2030. China, el país más contaminante del planeta, anunció una reducción gradual del consumo de carbón entre el 2026 y 2030. En América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, trató de deshacerse de su imagen de villano en esta materia y prometió neutralidad de carbono hasta 2050.

China promete reducción de consumo de carbón entre 2026 y 2030

El clima ha sido uno de los puntos de discordia entre China y Estados Unidos. Sin embargo, en esta cumbre, el presidente Xi Jinping aseguró que su nación comenzará a reducir gradualmente el consumo de carbón durante el período 2026-2030, como parte de sus esfuerzos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global.Canadá y Japón aumentan la cuota a reducir de emisiones de CO2

Canadá elevó su meta y el primer ministro Justin Trudeau se comprometió a disminuir las emisiones de su país entre un 40 y 45%, por debajo de los de 2005, también para 2030, y no del 30% como tenía estipulado inicialmente en el Acuerdo de París. Asimismo, Japón aumentó su objetivo. El primer ministro Yoshihide Suga, que visitó a Biden en la Casa Blanca este mes, apuntó a un recorte del 46% de las emisiones para 2030, frente al 26% que había anunciado.Rusia promete apostar a la energía limpia

Rusia, otro de los mayores productores de gases contaminantes y en grandes discrepancias geopolíticas en la actualidad, parece en cambio mostrarse en sintonía con la mayoría de potencias en la lucha contra el calentamiento global. El presidente Vladimir Putin aseguró que su país puede introducir condiciones preferenciales para la inversión extranjera en proyectos de energía limpia. También propuso una investigación científica y global en esta materia.Bajo presión, Brasil promete neutralidad de emisiones para 2050

El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, intenta apartarse del estigma de ser un líder despreocupado por el cambio climático y en este encuentro anunció los objetivos ambientales más ambiciosos de su Gobierno. Bolsonaro señaló que su país alcanzaría la neutralidad de emisiones de carbono para 2050, tras las exigencias de Estados Unidos. También, se comprometió a duplicar los fondos para los esfuerzos de aplicación ambiental en un aparente cambio de política, pues su Administración se alineó estrechamente con el Gobierno de Donald Trump, que no criticó la política ambiental brasileña sumergida en controversias en los últimos años, especialmente tras la deforestación y los apoteósicos incendios en la Amazonía.Anuncios del presidente argentino en la Cumbre del Clima

Este es el texto del discurso de Alberto Fernández «Agradezco la invitación al Señor Presidente de los EEUU, y a los líderes mundiales, que en este Día de la Tierra comprometen sus esfuerzos solidarios. Celebro que los Estados Unidos retomen esta agenda esencial para el futuro de la humanidad. La República Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Como dijera proféticamente hace 50 años, el General Perón, “debemos tomar conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera”. Es ahora o nunca. En Argentina honramos el Acuerdo de París, incrementando la ambición climática. He instruido a nuestro Gabinete Nacional de Cambio Climático para que elabore el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, a presentarse en la COP 26 de Glasgow. En este sentido, me complace anunciar aquí los nuevos compromisos que orientarán nuestra acción: Elevamos nuestra Contribución Determinada Nacional un 27,7% respecto a la de 2016. Son dos puntos porcentuales adicionales, a la ya presentada en 2020. Estos son pasos consistentes con la meta de 1,5° grados centígrados, y con la neutralidad de carbono al 2050. Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables. Diseñamos un plan de medidas de eficiencia para la industria, el transporte y la construcción. Promoveremos la adopción de tecnologías de punta para la reducción de emisiones de metano y contaminantes de vida corta. Impulsaremos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético. Adoptaremos medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental. Enviaremos en breve a nuestro Parlamento un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Y en la dimensión cultural, promoveremos el rápido tratamiento de la Ley Federal de Educación Ambiental. Para que esta transición sea justa, y comience por los últimos para llegar a todos, necesitamos recordar lo que magistralmente nuestro querido Papa Francisco dice: “La crisis ecológica y la crisis social son dos caras del mismo problema, están unidas”. Como bien dice Macron: necesitamos en tal sentido renovar la arquitectura financiera internacional. La agenda es clara: Movilización de recursos concesionales y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral, con procesos ágiles y transparentes. Pagos por servicios eco-sistémicos y canjes de deuda por acción climática. Nueva asignación de Derechos Especiales de Giro, sin discriminar a los países de renta media, para mejorar nuestro medio ambiente. Reconfiguración de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo, para no distorsionar la realidad de nuestros países. Y atención a los fenómenos de sobre-endeudamiento irresponsable -provocados antes de la pandemia y agravados por éste virus-, con mayor flexibilidad de plazos, tasas y condiciones. En síntesis: Aspiro a que en esta Cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y el Caribe, para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Nos están mirando las nuevas generaciones. El tiempo de las dudas terminó. Nadie se salva solo. Transitemos, unidos, el tiempo de la justicia social, financiera y ambiental.»Observación de AgendAR:

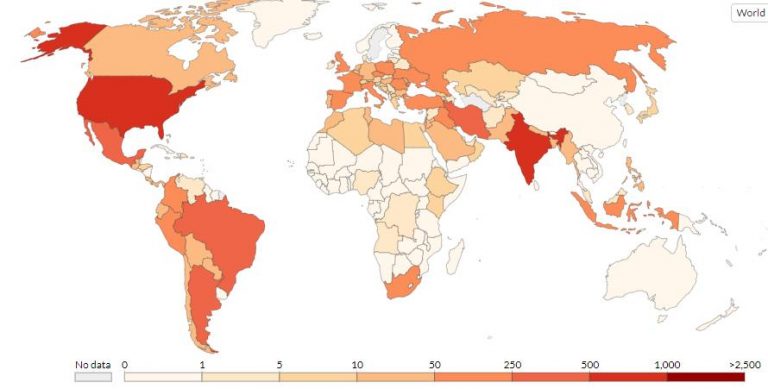

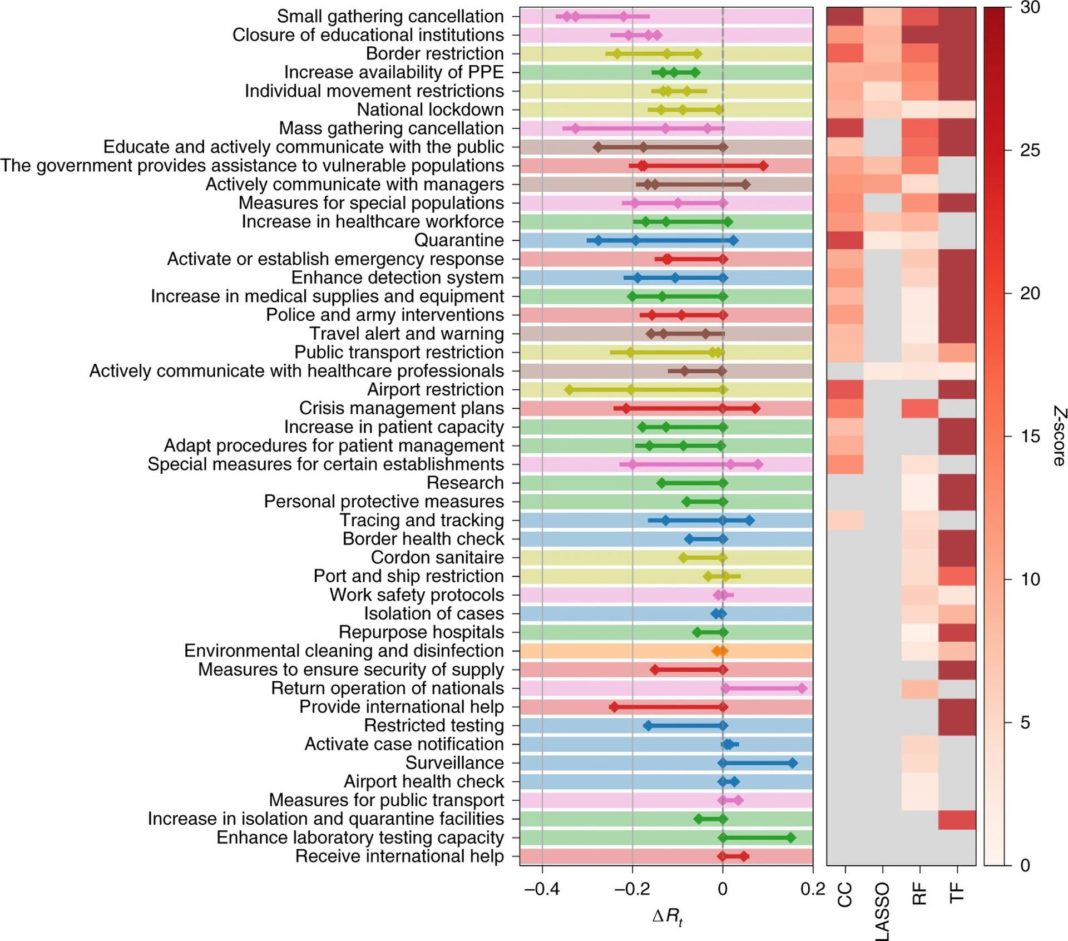

La frase de Biden, “Estados Unidos está de vuelta”, es un resumen tan claro de su agenda política, como «Hacer a Estados Unidos grande otra vez» era de la de Trump. Ahora, ningún presidente, de EE.UU. o de otro país, puede hacer retroceder el tiempo. La tercera década de este siglo será distinta a las anteriores, porque las esas décadas produjeron el mundo actual. Pero corresponde hacer notar que Joe Biden produjo un diplomático significativo: logró que Xi Jinping, Vladimir Putin y, seguramente con menos esfuerzo, los líderes de la Unión Europea entonaran el mismo discurso en un tema global si los hay. Seamos realistas: ni Fernández ni Bolsonaro, ni, para el caso, López Obrador, estaban en condiciones de desentonar, aún si lo hubiesen querido. Pero debemos tener presente algo que AgendAR ha señalado en otras ocasiones: si la lucha contra el calentamiento global se va a dar en serio y se reducirá la emisión de carbono -es decir, si las Grandes Potencias están dispuestas a esforzarse en esa dirección- las instituciones y los controles globales serán fortalecidos. Si es así, la globalización financiera, hoy cuestionada, será reemplazada por otro tipo de globalización.«Nature»: Evaluación de las medidas de los gobiernos del planeta contra el coronavirus

ooooo

|

Argentina dejará de usar uno de los productos agroquímicos más peligrosos creados por Dow

Inipay: un dispositivo para procesar pagos en lugares sin Internet

Inipay es un dispositivo de radiofrecuencia que puede vincular un celular o posnet sin acceso a Internet con una antena que sí tenga conectividad, distante a 16 km, para permitir el uso de billeteras digitales y pagos con tarjeta.

En el país, según datos del Banco Central, ya existen al menos 8 millones de usuarios de billeteras móviles. De acuerdo a un reporte de Minsait Payments, la Argentina es el país de la región en el que la adopción de billeteras virtuales más rápido crece. Por la crisis sanitaria, por comodidad, por reunir todo (dinero, inversiones, pago de servicios) en un mismo dispositivo, lo cierto es que, según el mismo reporte, el 66% de la población bancarizada en el país aumentó en 2020 su uso de billeteras virtuales o distintos tipos de medios de pago digitales.

Pero estas posibilidades que se abrieron suelen chocar con otros problemas; por ejemplo, la baja conectividad que muchas veces existe en el país y que afecta tanto a usuarios como comercios a la hora de cobrar. Y esto no incluye solo a billeteras: también que un dispositivo de cobro con tarjetas físicas -el clásico posnet- se conecte para verificar los pagos, incluso en los lugares sin conexión. Esa es la idea con la cual la empresa argentina Inipop –la misma que en su momento desarrolló el primer auto eléctrico en el país, y que a comienzos de la pandemia estuvo entre las primeras en crear un sitio para saber si alguien había viajado en un vuelo con pasajeros infectados de coronavirus– desarrolló un dispositivo (Inipay) que brinda conectividad para que comercios puedan procesar esos pagos, aún si no la tuvieran ya sea por falta de cobertura, por aglomeración de dispositivos o porque su operador no funciona correctamente en la zona. Básicamente, el celular o el medio de pago se conecta por Bluetooth al Inipay.De allí, “viaja” por radiofrecuencia a otro dispositivo, que puede estar a 16 kilómetros de distancia y que sí tiene conexión. A partir de esa conectividad es que puede procesar un pago y devolver el resultado, también por radiofrecuencia. Y cobrar.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/PQPX5RNFRZGS7PEYFS2HL6GFCM.jpg)

. Según Enrique Cortés Funes, CEO de la empresa, esto tiene muchas oportunidades porque funciona como una “infraestructura paralela”, que podría servir para “lugares de poca conectividad, para la venta ambulante, y, como no compite con el flujo de datos normales (cuando mandás un video o una foto) puede ayudar, por ejemplo, en recitales o en lugares de amplia concentración de gente, obviamente para el post covid”, señala. Sobre esto último, las empresas podrían tener un convenio para que, aún en saturación, las apps de los usuarios también puedan funcionar para efectuar estos pagos. Además, señala que hay al menos 309 ciudades de hasta 100 mil habitantes con problemas de conectividad en el país.

“Los datos financieros -aclara Cortés Funes- viajan encriptados y seguros”, agrega. Hasta el momento, la empresa viene desarrollando el sistema de cobros en distintas partes del país, siempre con socios. Pero todavía queda un universo grande por cerrar; quienes podrían estar interesados en su producto, más allá de comercios, son las propias billeteras digitales, fintech o bancos, que quieren que más gente utilice el servicio. “La competencia es contra el efectivo”, señala Cortés.

En este sentido, Cortés imagina otros usos a futuro de esta infraestructura que permite el envío de un dato gracias a la extensión de la conectividad por radio frecuencia. “Puede ayudar a ofrecer botones de pánico”, asegura.

Por ahora, el modelo de negocio del dispositivo es “sponsoreado” por empresas financieras y bancos (quienes se benefician con los cobros en lugares de poca conectividad). Pero por fuera, el costo es de una tarifa fija de 2000 pesos para los comercios más el sintonizador, que cuesta 40 dólares por única vez. Ya están trabajando en conjunto con pequeñas cooperativas y empresas locales, desarrollando la red de usuarios.

Cecilia Nicolini: «Ampliamos a 30 millones de dosis el contrato de compra de Sputnik V»

La asesora presidencial Cecilia Nicolini celebró ayer miércoles desde Moscú el anuncio de que el Laboratorio argentino Richmond pueda producir la vacuna rusa Sputnik V en el país, e informó que la Argentina amplió su contrato de adquisición de ese suero de 20 a 30 millones de dosis con Moscú.

«Cuando hicimos el primer viaje a Moscú con la ahora ministra de Salud, Carla Vizzotti, conocimos de primera mano las posibilidades de esta vacuna». También puntualizó que «desde la Argentina, con el Presidente y otros funcionarios se hicieron gestiones con otros países latinoamericanos, como México, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, para que tomaran contacto con Rusia en busca de la vacuna». Respecto del plan de vacunación en el país, aseguró que «avanza muy bien, pero siempre estamos pendientes del arribo de nuevas dosis, en lo que trabajamos constantemente. Es el plan más grande de la historia, y la ministra Vizzotti y su equipo lo llevan adelante con mucho profesionalismo y dedicación». Finalmente, resaltó que «tenemos nuevas vacunas que estarán llegando de China, la Sinopharm, de Sputnik V y también poder confirmar una nueva entrega de AstraZeneca, que llegará de México, luego de su control de calidad».Insfrán recibió en Formosa a los presidentes de los bloques del Senado del oficialismo y la oposición

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a los presidentes de los bloques mayoritarios del Senado Nacional, José Mayans, del Frente de Todos, y Luis Naidenoff, de Juntos por el Cambio, y dialogaron sobre la «situación epidemiológica» y la manera de «unir esfuerzos» para «proteger a la población formoseña» del covid-19.

«Tuvimos una conversación amena sobre la actual situación epidemiológica y los distintos puntos de vista para proteger a la población formoseña», señaló Insfrán en su cuenta de Facebook. Allí afirmó que «es tiempo de unir esfuerzos para enfrentar al único enemigo que tenemos: el coronavirus». Luego de la reunión, Naidenoff, jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, destacó que debe haber «un diálogo maduro, en una Argentina en un contexto absolutamente complejo en lo social y económico» y que ese «diálogo debe ser un denominador común», según un parte emitido por la Subsecretaria de Comunicación de la provincia. Aparentemente, la presencialidad de las clases en CABA no sería un tema importante para los formoseños. Si es así, tienen razón.«Cerremos las escuelas, pero también las brechas digitales»

ooooo

«Los sistemas educativos son más complejos de lo que creemos. De hecho no deberían seguir llamándose solo sistemas. Como los ecosistemas nos plantean los dilemas del cambio climático, los edusistemas, si me permiten la licencia, nos plantean hoy los dilemas de la plataformización. Cuando en 2020 recibimos la virtualidad entre las primeras palabras naturalizadas del vocabulario pandémico nunca imaginamos que terminaríamos “en este lío”. Junto a aislamiento social, asintomático, pangolín, o tapabocas, el teletrabajo y la virtualidad educativa llegaron de la mano de Zoom, Meet, Skype o Jitsi. Como salvavidas las apps nos convencieron que las videoconferencias en las que participábamos realmente eran reuniones, conferencias, o clases. Fantasía tan poderosa que hasta se sumaron propuestas de experimentación lúdica como los Zoompamentos o el entretenimiento vanguardista del teatro online. Estos formatos, así como las reuniones de trabajo con facilitación, y las clases virtuales balanceadas con asincronía -es decir, con actividades educativas en línea por fuera de esas clases- demostraron una posible virtualidad “cuidada”. Se apoyaron en “romper la cuarta pared” y en la expansión del espacio virtual, logrando por momentos niveles de empatía presenciales, conexión en el trabajo compartido y la sensación cómoda de habitar un espacio virtual de aprendizaje diseñado para la experiencia híbrida. Pero también, paralela al COVID-19, sufrimos la epidemia de “Fatiga de Zoom”: un descuido llevó a otro. La alternativa mágica y hasta divertida al cara a cara al poco tiempo se volvió el infierno de maratones de 5 horas de clase. Estudiada por psicólogos cognitivos, la fatiga de Zoom, que no distingue entre adultos, niños o adolescentes, se manifiesta por una ansiedad acumulativa y agobiante generada durante las videoconferencias por la exposición de la imagen propia en línea, que obliga a esfuerzos para cuidar el aspecto, lo que se dice y cómo se dice, los problemas técnicos de sonido o de imagen o “la tiranía de la conexión”, el estrés generado por la disociación cuerpo-mente, dada la tensión entre las demandas del entorno hogareño y la atención fijada en el “encuentro” virtual. La Fatiga de Zoom pudo ser aliviada sólo por los países cuyos estados tuvieron una estrategia de enseñanza activa en la nube -es decir, con actividades virtuales asincrónicas-, basadas en la inversión que hicieron antes de la pandemia en plataformas de enseñanza complementarias de la sincronía. En Inglaterra, por ejemplo, afectada por una reclusión de tres meses en invierno por el ataque de la cepa autóctona, las clases virtuales se apoyaron en plataformas asincrónicas especializadas por nivel y disciplina y ejercieron la presencialidad con sentido cuando la situación epidemiológica lo permitió. Fue perfectamente posible la continuidad pedagógica de calidad por hasta tres meses inclusive en la educación pública. Para los niveles inicial y primario fueron medidas de emergencia. Pero en el nivel secundario incluso resultaban promotoras de un futuro educativo híbrido deseable para el nivel. Cuando se ejerce con el sentido de las pedagogías activas, el secundario en línea no solo es de calidad sino también puede inclusive mejorar la mera presencialidad, dado que alienta habilidades blandas deseables en los adolescentes como son el aprendizaje y el trabajo autónomos y fuerza al sistema a cerrar las brechas digitales. En la Argentina, por el contrario, el uso (y abuso) del Zoom en la enseñanza, en gran medida de gestión privada (paradójicamente gracias a la brecha digital) produjo el equívoco de que la calidad de la educación y la garantía de la igualdad de oportunidades depende exclusivamente de la presencialidad. Un equívoco que no sucede, como vimos, en los países avanzados, y no debería suceder tampoco en los que buscan desarrollarse, si la brecha digital fuera considerada más que solo un problema de acceso a dispositivos y conectividad. Aún cuando el Plan Conectar-Igualdad hubiera funcionado a la perfección y el gobierno de Cambiemos lo hubiera continuado (tal como lo afirmó el entonces Ministro Bulrrich en 2016, cosa que no sucedió) nunca hubiera preparado al país para enfrentar la Pandemia, dado que no contemplaba la enseñanza virtual o en línea, sino solamente el acceso al dispositivo. Tampoco se incorporó la nube y mucho menos se redujo la brecha digital cuando Cambiemos lanzó su estrategia de Educación digital, programación y robótica en 2018. En conclusión, cuando llegó el COVID el atraso pedagógico de todo el sistema educativo derivó en el reemplazo mecánico de la presencialidad por la virtualidad con conectividad y por WhatsApp o Google Classroom para los “caídos” en la educación pública. En estos días aprendemos por el camino difícil que la brecha digital es más profunda de lo que pensábamos. Que no afecta solo a los sectores populares. De hecho, muchas familias de clase media tuvieron que salir a comparar notebooks a principios del 2020. La escuela hasta ese momento no les había demandado su uso. Iban a escuelas de “calidad” analógica. Una nueva brecha digital -ya no de acceso a los dispositivos- que develó la pandemia no estaba en la agenda de las desigualdades. Quizá solo por ahora se pueda reconocer como el “Homework Gap”, brecha de tareas, la desigualdad entre estudiantes que tienen acceso a banda ancha y los que no.La presencialidad no puede ser sustituida por la virtualidad y esta tiene un sentido de ensamblado pedagógico y curricular

Aprendimos que la presencialidad no puede ser sustituida por la virtualidad solo porque se pueda, que la materialidad tiene su función, que la presencialidad y la virtualidad tienen un sentido ensamblado pedagógico y curricular. Lejos de anticipar la pandemia, en muchos países se incorporó la nube en la enseñanza porque para ellos internet no solo era un medio sino un contenido, conocimiento en sí mismo, que impacta en la formación de la ciudadanía digital y los nuevos saberes fundamentales para la vida. Sin liderazgo tecnopedagógico aún con presupuestos infinitos también se atrasaron los colegios privados más caros del país. Por eso, apelar a Sarmiento para abrir las escuelas es tan erróneo como extemporáneo. Probablemente Sarmiento, que creó la escuela pública entre otras cosas para apuntalar la salud pública como su componente esencial, con la inversión que desplegó la ley 1420, traspolada al presente, en un momento de alta circulación de un virus, cerraría las escuelas pero también todas las brechas digitales. Y si no hubiera dispuesto de ese presupuesto, por lo menos no habría hecho la plancha con la virtualidad entre marzo de 2020 y el presente, como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires y en la Nación. Algunos fundamentos de nuestra vida no cambian sólo porque la tecnología haga maravillas. Sin un estado que intervenga, la educación se convierte en una bandera partisana entre la brecha digital y la calidad. De cara a la pared de la segunda ola los fundamentos de lo público estallaron, se resignificaron. Cuando Trotta forzó la renuncia de Adriana Puiggrós en agosto del 2020 y desarmó la Dirección de Educación Privada que la pedagoga había rearmado luego del cambio de gobierno, dejó el sistema educativo como al reactor nro. 4 de Chernóbil. Sin capacidad de detener la práctica abusiva de la sincronicidad como reemplazo de la presencialidad, entregó el argumento que tomó la oposición para “robar” las banderas progresistas de la igualdad educativa. La experiencia vital de corroborar, aunque sea por poco tiempo, la potencia de la educación híbrida, como sucedió con la fisión del átomo, liberó energías y a la vez contaminó el debate político. La cuestión educativa se volvió radiactiva. Golpeada por la pandemia y acelerada por la transformación digital, la educación se volvió una manta corta tironeada entre ricos y pobres. Debajo de las superficies de las obviedades, todavía hay aprendizajes que necesitamos asimilar para entender cómo vamos a surfear la segunda ola y los tsunamis del mundo híbrido que viene.»Las ventas anticipadas de trigo se duplicaron. Suben las expectativas de la siembra

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en base a datos de la plataforma oficial Sio Granos, estimó que los productores argentinos de trigo ya han comercializado de manera anticipada 1,83 millones de toneladas de la campaña 2021/22, cuya siembra todavía no ha comenzada.

Este valor es casi el doble que el de la campaña anterior (942.886 toneladas) y constituye un récord de ventas «forward» para este cultivo, ya que el máximo anterior registrado al 18 de abril para una temporada nueva era precisamente este volumen mencionado del ciclo 2020/21. “Sin dudas los buenos precios de esta campaña, las lluvias que mejoraron los perfiles hídricos de muchas zonas y los buenos márgenes a cosecha incidieron para que los negocios por trigo nuevo alcancen máximos en lo que va del año”, fundamentó la entidad rosarina. Y afirmó que estos números fortalecen las expectativas de siembra. “De seguir este escenario podríamos pensar en una proyección igual a la de la campaña anterior (antes de las complicaciones por sequía), en torno a los siete millones de hectáreas”, enfatizó la BCR. En lo que respecta a la comercialización de la cosecha 2020/21, los datos al siete de abril muestran que ya se vendieron 11,8 millones de toneladas; es decir, un 69 por ciento de la producción estimada de 17 millones de toneladas. Las compras fueron realizadas en su mayoría por el sector exportador, que concentra el 82 por ciento del total. “Las compras del sector exportador se han mantenido prácticamente nulas en el último mes dejando un total acumulado de 9,7 millones de toneladas. Según nuestras estimaciones, esto sería igual a lo exportado en toda la campaña comercial 20/21; por lo tanto, sólo le resta comprar 0,3 millones de toneladas. Se puede decir que el sector ha tenido un ritmo de compras por encima del promedio de los últimos cinco años, pero por debajo de la campaña anterior”, afirmó la Bolsa rosarina. En lo que respecta a la industria molinera, lleva comprados solo 2,1 millones de toneladas, pero aún hay disponibles 5,2 millones de toneladas de la última campaña. Y como el sector exportador ya tendría cerrados sus negocios en 10 millones de toneladas, el remanente de trigo le alcanzaría a la industria para poder abastecer las millones de toneladas que necesita para abastecer al mercado interno en el resto del año.El gobierno publicó un nuevo listado de empresas que contaminan la cuenca del Riachuelo

Shell, Coto, YPF, Axion, Puma, Día, Aeropuertos Argentina 2000, Swift, Covelia, Mercedes-Benz, Clorox, Molinos y Coca-Cola Femsa figuran en un listado de 795 establecimientos contaminantes. En la embotelladora y en otras firmas responden que ya reconvirtieron sus plantas, pero la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, insiste en que aún les falta para salir de la categoría de agentes de polución.

Se intercambiaron elogios mutuos. El último 29 marzo, Alberto Fernández inauguró una planta de propelentes de Raízen (50% de la angloholandesa Shell y 50% de la brasileña Cosan) en el polo petroquímico Dock Sud, al lado de Villa Inflamable, y destacó: “Agradezco y valoro la confianza en el país. Tenemos que seguir trabajando juntos”. Uno de los ejecutivos de Raízen le respondió: «Usted nos pidió paciencia el año pasado y hoy se está viendo la reconstrucción argentina”. Ni uno ni otros hicieron hueco en sus discursos para recordar que las instalaciones de Raízen están en la última lista oficial de 795 establecimientos de empresas consideradas agentes contaminantes del Riachuelo. La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) elabora ese listado desde 2011. En un principio había 1.370 firmas, pero el 42% se adecuó a las normas. En cambio, a febrero pasado seguían en infracción el 58%, incluidas multinacionales, que en muchos casos se comportan mejor en sus países de origen, y grandes compañías nacionales, así como también pymes. La contaminación industrial constituye una de las tres fuentes de contaminación del río que divide la ciudad de Buenos Aires del sur del conurbano, y que es uno de los diez más sucios del mundo. Las otras son los residuos cloacales y sólidos. El listado En la lista figuran los supermercados Coto, la fabricantes de materiales de la construcción Parex Klaukol, Alfajores Jorgito, Coca-Cola Femsa (embotelladora mexicana de la compañía estadounidense), la firma de cosmética Silkey, los laboratorios Bio Sidus, Biogénesis Bagó y Roemmers, las avícolas Granja Tres Arroyos y Proteinsa (ex Rasic), las empresas de colectivos La Nueva Metropol, Andesmar, El Rápido, Nueva Chevallier, Monsa y Dota, YPF, la petrolera Puma, Petrolera del Cono Sur (de la estatal venezolana PDVSA), el mayorista Makro, Aeropuertos Argentina 2000, la constructora Helport, Shell (como sociedad independiente de Raízen), Axion Energy, la embotelladora de aguas Siffredi, Walmart (pero por un local que vendió y ahora pertenece a Día), el frigorífico Swift, el Automóvil Club Argentino (ACA), la recolectora de residuos Covelia, la química Air Liquide, Mercedes-Benz, la colchonería Simmons, la cerealera Cofco (pero por una planta que le transfirió y en la actualidad corresponde al grupo Beltrán), la alimenticia Molinos Río de la Plata, la elaboradora de productos de higiene Clorox y la estatal de asistencia a aviones en tierra Intercargo, entre las de mayor renombre. Unas 14 curtiembres aparecen en la lista. Una es Sadesa, la de la familia de Marcos Galperin. Las otras son Tortosa, Biondo, Don Luis, Cefalo, Torres, Liotti, Napolitana, San Antonio, Martinov, Fieno, Urcioli, Di Palma y Gonella. Varias empresas sostienen que figuran en la lista pese a haber cumplido con los trámites y los procesos de reconversión de sus plantas. Sin embargo, en la Acumar responden que si aparecen es porque aún siguen pendiente tareas para salir de la lista de agentes contaminantes. También advierten que algunas compañías llegaron a deslistarse hace unos años, pero han vuelto a ser nombradas después de posteriores inspecciones que detectaron nuevos casos de polución.

Coto es la empresa que más aparece en el listado, con 20 establecimientos. En la firma comentan que ya presentaron los planes para la adecuación de la mitad de ellos y esperan respuesta de las autoridades. Agregan que esperan ser notificados de la contaminación de los otros diez.

En algunas empresas consultadas prefirieron guardar silencio. Tales son los casos de Trafigura (dueña de Puma), Biogénesis Bagó, Clorox, Mercedes-Benz, Axion, Corporación América (Aeropuertos y Helport), Raízen, YPF, Día y Molinos.

Varias empresas sostienen que figuran en la lista pese a haber cumplido con los trámites y los procesos de reconversión de sus plantas. Sin embargo, en la Acumar responden que si aparecen es porque aún siguen pendiente tareas para salir de la lista de agentes contaminantes. También advierten que algunas compañías llegaron a deslistarse hace unos años, pero han vuelto a ser nombradas después de posteriores inspecciones que detectaron nuevos casos de polución.

Coto es la empresa que más aparece en el listado, con 20 establecimientos. En la firma comentan que ya presentaron los planes para la adecuación de la mitad de ellos y esperan respuesta de las autoridades. Agregan que esperan ser notificados de la contaminación de los otros diez.

En algunas empresas consultadas prefirieron guardar silencio. Tales son los casos de Trafigura (dueña de Puma), Biogénesis Bagó, Clorox, Mercedes-Benz, Axion, Corporación América (Aeropuertos y Helport), Raízen, YPF, Día y Molinos. Chile va a demorar su campaña de vacunación. El gobierno evalúa que debe reforzar la inmunidad

SANTIAGO.- Chile ha comenzado a priorizar las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus, en un cambio de estrategia que desacelera las nuevas aplicaciones. Los motivos son las demoras en el suministro y a la escasa protección de una sola dosis de la china Sinovac, la más utilizada en el país sudamericano.

El país tiene uno de los programas de vacunación líderes, con más de 13 millones de inyecciones aplicadas hasta el momento, pero el lunes quedaban cerca de dos millones en sus depósitos, según cifras oficiales. Los centros de vacunación trabajan con un promedio semanal de 153.000 vacunas diarias, muy por debajo de los niveles de marzo, mientras las autoridades quieren llegar a 15 millones de personas y generar la inmunidad colectiva para mediados de año. Eso implica vacunar a 2,3 millones de personas más con segunda dosis de Sinovac o Pfizer, e inocular a otros 7,3 millones de personas. Sin embargo, en los últimos días, los centros de vacunación de Santiago se quedaron sin dosis de ambas vacunas, según relataron testigos, por lo que rechazaban a pacientes que buscaban inmunizarse o se les pedía que esperaran varias horas hasta que llegaran más. Más de 200.000 inyecciones de Pfizer y un primer lote de 800.000 de AstraZeneca que Chile recibirá de la alianza de vacunas Covax están por llegar, según anunció el gobierno. Más allá de eso, Chile trabaja en acuerdos para mantener abierta la disponibilidad para su plan. El país debe todavía recibir 700.000 dosis más de un pedido de 14,2 millones de la CoronaVac de Sinovac, que ayudó a impulsar su campaña de inoculación masiva lanzada en febrero. Y aún deben llegar poco menos de ocho millones más de un suministro de diez millones acordado con Pfizer-BioNtech. Según el gobierno, la mayor parte se entregará antes de fines de septiembre, sin una fecha de entrega exacta. El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que el país sigue un estricto calendario de inoculación, según grupos etarios, para asegurarse de no agotar el suministro. “Creo que hay que guardar la calma. Nosotros estamos con montones de convenios, con muchas empresas y las vacunas van a seguir llegando”, dijo Paris. Como ya se había informado en AgendAR, la exitosa campaña de vacunación chilena se vio empañada por una segunda ola del virus que llegó en marzo con el final de las vacaciones de verano y las variantes más contagiosas de Gran Bretaña y Brasil. La capital y otras zonas se encuentran bajo estricta cuarentena, con unos 7000 casos diarios. Chile publicó la semana pasada su propio análisis de la efectividad de la vacuna CoronaVac de Sinovac en su población, que mostró una efectividad en la primera dosis de solo 16% contra la infección y 36% para prevenir la hospitalización. “Si no colocamos la segunda dosis, va a ser mucho más grave la situación”, señaló el análisis.Un laboratorio argentino concretó la primera producción local de vacunas Sputnik V. Las próximas etapas

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la empresa argentina Laboratorios Richmond concretaron una transferencia de tecnología. Ya se produjeron en Argentina 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia por el Instituto Gamaleya.

Según informó la propia empresa rusa, “el primer lote producido en Argentina será llevado a la sede central del Gamaleya en Moscú, para realizar los controles de calidad». Vale aclarar que producción local implicará en esta primera etapa la formulación -el envasado- de la sustancia activa en los viales del componente 1 y componente 2 de la vacuna Sputnik V. Es diferente de fabricar el antígeno. Eso, por ahora al menos, seguiría llegando desde Rusia. La vacuna rusa encapsulada en la planta de Richmond en Pilar, provincia de Buenos Aires, tendría un nombre con indudable pegada: Sputnik-V VIDA, como acrónimo de Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino. Según declaró Marcelo Figueiras, el CEO de Richmond, sus planes son hacer la última parte de la etapa productiva: «Desde Moscú mandarán el principio activo y acá haremos la fermentación, y terminaremos la formulación, filtramos y llenaremos los viales. Ese proceso luego lo iremos escalando en la planta pequeña que tenemos hasta que terminemos de construir la que anunciamos, que demorará alrededor de un año: empezaremos con un millón de dosis mensuales e iremos aumentando hasta llegar a los cinco millones de dosis por mes». En el gobierno nacional explicaron que siguen de cerca el convenio y confirmaron que en una primera etapa se aspira a que Rusia envíe el principio activo a Richmond para que el laboratorio se encargue de la formulación y el envasado -un procedimiento similar al que el laboratorio mexicano Liomont debería realizar con la vacuna de AstraZeneca cuyo principio activo se fabrica en Argentina. Según el comunicado del Gamaleya, se podría comenzar la producción -en mayor escala- de la Sputnik V en Argentina a partir del próximo mes de junio.Primer país en América Latina

Según este comunicado, Argentina es, por ahora, el primer país de la región en producir localmente (parte) una vacuna contra el Covid ya registrada.LA VACUNA PRODUCIDA EN ARGENTINA PODRÁ LUEGO SE EXPORTADA A OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINALa efectividad de la vacuna es del 97,6%, según el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. La vacuna se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos y por ahora es la única en el mundo que emplea la astucia de utilizar dos vectores diferentes: el adenovirus 26 para el pinchazo uno, y el adenovirus 5 para el dos. Como el vector del primer pinchazo no genera reacción inmune que deba enfrentar el vector del segundo, la inmunidad que sí se busca (la del mensaje génico transportado por ambos vectores) tiene un efecto más fuerte y duradero que el de otras vacunas de doble dosis que usan un único vector. Gente inteligente, la del Instituto Gamaleya. El presidente Alberto Fernandez afirmó: “Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de producir la Sputnik V en Argentina, vacuna con la cual ya estamos protegiendo a gran parte de nuestra población con excelentes resultados. Será una gran oportunidad para avanzar en la lucha contra la pandemia en toda la región”. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa publicó en las redes sociales:

?? #Argentina se convierte en el primer país de América Latina en poner en marcha la producción de la vacuna rusa #SputnikV.

— Cancillería Rusia ?? (@mae_rusia) April 20, 2021

? Ya puedes ver el vídeo de los primeros viales de @sputnikvaccine que salen de la línea de producción en las instalaciones de @richmond_lab

??? pic.twitter.com/3V0L3Ik0TA

Daniel Arias comenta:

Esto de la Sputnik-V VIDA da para brindar, pero -la idea no es mía, sino de Quique Garabetyán, nuestro jefe de redacción- no con champagne. Si es por la disponibilidad en cantidades significativas de la Sputnik-V, empezaríamos a tenerla recién en invierno, y sólo si Gamaleya cumple con los envíos de principio activo en el volumen propuesto, y si Richmond logra escalar sus operaciones locales de filtrado, fraccionamiento y encapsulado. No es una rampa sino un ascenso vertical: pasar de decenas de miles de dosis a millones. Por ahora, preferimos brindar con sidra. ¿Por qué somos tan cautelosos, cuando otros medios celebran la promesa de 5 millones de dosis/mes de Sputnik-V encapsuladas en Argentina como si ya fueran una realidad? Porque hacemos periodismo científico. Tras algunos porrazos entusiastas y patrióticos, hoy nos reafirmamos en el «ver para creer». Inspeccionemos el primer porrazo. La productora argentina del «principio activo» (¿alguien aclara por favor qué significa eso en términos técnicos?) de la fórmula Oxford es mAbxience, del grupo Insud. Esa compleja y avanzada fábrica hace grandes envíos a granel a laboratorios Liomont, México. Donde no nos reenvían las partidas que nos corresponden porque, dicen, no logran fraccionarla ya que no tienen vidrio microtexturado para filtrarla. Pero ahora que mAbxience las manda a los EEUU, tal vez nos lleguen. También nos dicen que Liomont debería tener esos filtros de vidrio, pero que el expresidente estadounidense, Donald Trump, lo incautó por una ley de 1947 de su antecesor Harry Truman, que le permitía al gobierno federal impedir que salieran de EEUU insumos críticos para la producción de guerra. Arribado Joe Biden a la Casa Blanca, derogaría por decreto esa ley, y entonces desde México nos lloverían vacunas. Más allá de que el arreglo firmado por mAbxience y Liomont nos hace depender de los antojos de diversos presidentes estadounidenses… ¿Cuál es la lógica logística y técnica de que el filtrado, fraccionamiento y envase no se haga en Argentina? ¿Al menos, la de las 22,4 millones de dosis comprometidas para nuestro país y ya abonadas en un 60%? Se evitaría, entre otras cosas, un ida y vuelta aeronáutico de casi 15.000 km, que seguramente no le baja el precio a la dosis. Pero el problema básico es que por ahora es ida, nomás, las dosis no vuelven. Hoy, dado que el cuestionamiento a esa operatoria se ha ido generalizando y lo tomó Diego Genoud, periodista temible por sus buenas investigaciones y su pluma filosa, el dueño del grupo Insud, Dr. Hugo Sigman, salió a la palestra (un «first timer», es de bajísimo perfil). El médico, psiquiatra, farmacólogo y empresario explicó las cosas con coherencia y en términos, ante todo, sumamente contractuales. Las partes del acuerdo (Insud, Liomont, AstraZeneca, ¿y Carlos Slim?) hicieron el contrato así. Son agentes privados, están en su derecho. Si no te gusta da lo mismo, es capitalismo. Y viva la Constitución. Por supuesto, las partes de ese acuerdo dejan de estar en su derecho si, apelando a la misma Constitución, el estado argentino considera que tiene no sólo la posibilidad sino el deber de incautar la producción de mAbxience, porque mayormente la pagó, y porque la empresa está usando recursos humanos educados en universidades públicas y colegios técnicos argentinos, y emplea rutas argentinas, electricidad argentina, agua argentina y otros servicios argentinos de infraestructura en su producción. Pero el estado tiene derecho y obligación de intervenir en ese arreglo entre privados porque cuando mAbxience inició, entre bombos y platillos, sus acuerdos con Liomont, AstraZeneca y Carlos Slim (dicen), habían muerto 7.500 argentinos de Covid-19. Pero ahora son 60.000. Se cuadruplicaron. La caravana está rodeada. ¿Viene entonces la caballería al rescate, de la mano de Richmond y la Sputnik-V VIDA? Cuando en julio lleguen -si llegan- las dosis que ahora promete ese laboratorio, más bien pequeño en el orden nacional de facturación, serán (¿seremos?)… ¿100.000 argentinos muertos? ¿Tal vez más? ¿No estamos otra vez celebrando antes de tiempo? Volvamos al primer problema, mAbxience y la vacuna Oxford que se va a México y no vuelve. Hemos publicado las explicaciones del Dr. Sigman, pero defendemos los derechos del estado por sobre los de las empresas, aunque el gobierno por ahora no diga nada al respecto. Tesitura que no juega en su favor, por cierto. Al jugarla de neutral y de mirón, el gobierno se está dejando hundir por un acuerdo entre privados. No creemos en la potestad inalienable de AstraZeneca de armar cadenas internacionales de valor con las que fabrica sus vacunas -muy buenas, quién lo discute- en un sitio de la Tierra, para llevarlas a ser encapsuladas y distribuidas en otro sitio distinto de la Tierra. Nos parece una idea horrorosa, y no somos los únicos. La firma anglosueca se proponía ser la salvación del mundo, reclutó más de 30 grandes fabricantes de genéricos en todo el mundo. Y como la Universidad de Oxford había desarrollado una vacuna a ADN, molécula más resistente que la del ARN mensajero, logró que esa fórmula, de suyo más barata por la inmensa escala de producción, cueste entre un tercio y la mitad que las de Pfizer y Moderna, que usan ARNm. Porque por funcionar en base a ADN, la Oxford también es más barata en su distribución. Sólo pide una cadena de frío común, y gracias a ello tiene una logística de distribución menos marciana. Sin embargo, con su displicencia de multinacional que no cree mucho en estados o en fronteras, AstraZeneca se está ganando odios en todas partes. Por caso, ver la UE, donde contrató grandes fabricantes pero vende afuera y por ello le están empezando a bloquear embarques, a Australia, por dar un caso. Eso sucede mientras la European Medicines Agency (EMA) le busca el pelo en la leche para licenciar, y en EEUU la Food and Drug Administration (FDA) le pone palos regulatorios en las ruedas y la expulsa de Emergent Biosolutions, la gran fábrica de genéricos que AstraZeneca se había agenciado en Baltimore y compartía con Johnson y Johnson. Y le otorga la planta enteramente a la firma estadounidense, alegando la contaminación cruzada de 15 millones de dosis. Sucedió el 3 de este mes. Fuera, ingleses. Brits, go home. Se podrá decir que en la UE la firma anglosueca paga el precio del Brexit. Se podrá decir que en EEUU la cadena se corta por lo más extranjero y a favor de Pfizer, Moderna y Johnson y Johson, nacionales. Se podrá decir que todas las Big Pharma han hecho frente común para castigar al «undercutter» disrruptor, AstraZeneca, que les baja fácilmente el precio a todas ellas a pura escala. Y probablemente todo eso es cierto. Pero pregúntenle a un belga sin vacunar qué siente ante el hecho de que AstraZeneca haya comprado mediante un tercero (Novasep) una enorme planta de genéricos en Seneffe, con la promesa de entregar 100 millones de dosis en los 3 primeros meses de 2021. Promesa que incumplió a rajatablas, porque Seneffe está entregando toda su producción a Inglaterra, uno de los tres países mejor vacunados del mundo. Lo que pasa aquí con AstraZeneca es apenas una versión sudaca de la misma historia repetida en todo el planeta. A los iluminados benefactores de la humanidad que le dieron la fórmula Oxford a esta firma, seguramente jamás se les ocurrió que esta, con su torpeza diplomática, agraviaría tan a fondo, y amparada en contratos y letra chica leguleya, algo que todavía no ha muerto: el sentido de nación, aquella vieja noción tribal -a la que adhiero, y Ud. tal vez también- según la cual la caridad empieza por casa. El Dr. Hugo Sigman nos asegura que si cediéramos a nuestros bajos instintos nacionalistas, si nos apropiáramos de la producción de mAbxience, no podríamos utilizarla. Tardaríamos mucho tiempo en poder filtrarla, fraccionarla, encapsularla, administrarla. ¿Son ciencias ocultas? ¿Tan atrasados somos? Argentina, mire Ud., es un país que juntó tres premios Nobel en el área biomédica, unos recursos humanos fortísimos en la materia, una industria farmacológica propia poderosa, el único país en Sudamérica que domina su propio mercado de medicamentos, y el que más y mejor exporta fármacos biológicos y también vacunas a la región, y además al Hemisferio Norte, el más poblado, el más rico. Y Argentina hace esto de dos modos: con marca propia, porque tiene algunas empresas con prestigio regional, o vendiendo genéricos. Y sus clientes son las multinacionales de la «Big Pharma». La planta de mAbxience, antes de ser reconvertida rápidamente a fabricar la vacuna Oxford a granel, tenía otro destino: fabricar anticuerpos monoclonales genéricos de uso oncológico, y para exportación. Compartimos esa actividad con la India y Corea, los grandes fabricantes mundiales «sotto voce» de genéricos, aunque nosotros estamos en el segundo pelotón: ellos tienen mayor escala. El mismo Dr. Hugo Sigman forma parte (y parte principal) de ese negocio biotecnológico de darles a las multinacionales del Hemisferio Norte su propio producto y con su propia calidad, pero precio sudaca. Mientras nuestras universidades públicas en ciencias generen algunos talentos tan múltiples como el del Dr. Sigman, jamás seremos un país bananero, o enteramente bananero. Eso no significa que al doctor haya que darle el timón del barco durante la pandemia. Es un empresario, no un presidente. Lectores, en farmacología recombinante somos un flor de país. Por eso me gustaría decirle al Dr. Sigman que, personalmente, no creo siquiera que haga falta toda la Argentina, con todas sus universidades, institutos de investigación y empresas biotecnológicas, para garantizar 22,4 millones de dosis de la Oxford en Argentina. Creo, doctor Sigman, que sin salir siquiera del partido de San Martín, se puede juntar una craneoteca capaz de hacer rápido, bien y aquí lo que no se está haciendo en México. En el predio donde la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) colinda con el Centro Atómico Constituyentes, de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), allí Ud. tiene todo resuelto en unas pocas hectáreas bellamente parquizadas. No hay que cruzar fronteras, ni siquiera la de la avenida General Paz. En ese sitio están, en vecindad de puerta, el IIB (Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, que desarrolló vacunas que hoy se exportan), el Instituto Jorge Sabato, de la UNSAM y la CNEA, dedicado a ciencia de materiales, y también la Fundación Argentina de Nanotecnología. Amén de ello, en el semillero de empresas de la UNSAM hay una considerable capacidad de disrupción y de fabricación. ¿No puede semejante pléyade de conocimientos tan variados decidir cómo fabricar vidrio micro e incluso nanotexturado? ¿No son capaces nuestros expertos de resolver el problema de cómo poner filtrar el principio activo de la vacuna Oxford, fraccionarlo en dosis y encapsularlo en botellitas? ¿El estado argentino no puede unir las partes sueltas y poner la plata? ¿Me habré equivocado de país? Richmond, con la Sputnik-V VIDA, se plantea el camino inverso a mAbxience: recibir principio activo ruso y darle los toques finales de valor agregado aquí. Quique Garabetyián, por citar de nuevo a nuestro jefe de redacción, se pregunta si sumando estas dos medias naranjas, el grupo Insud y Richmond, con sus estrategias en espejo, no saldría un fruto interesante. Es un creativo, le sobra pensamiento lateral, con dos problemas te arma una solución. Olvidémonos un segundo de AstraZeneca, limitémenos a este disrruptor emergente, Richmond: deseamos fervientemente que su idea funcione. Ojalá los rusos no nos fallen. Ojo, los entendemos si lo hacen. Están hasta las manos: tienen una de las 3 mejores vacunas del mundo, pero también 147 millones de habitantes repartidos sobre 11 zonas horarias en el país más extenso de la Tierra, lo que no facilita la logística, y todos esos rusos siguen mayormente sin vacunar. Ahora también tienen una larga fila de países deseosos ante su puerta. Y está la Duma, el Parlamento, normalmente sumiso, pero que hoy le quiere comer el hígado al premier Putin por andar jugando a la diplomacia vacunal y entregar dosis (con cuentagotas, es verdad) a distintos gobiernos ante los que quiere ganar palanca, «soft power». Entre ellos, nosotros, los argentos. Pero esas Sputnik-V los rusos las quieren primero en casa, después vemos. Con Argentina, han venido siendo los proveedores menos peores en un mundo donde ya quedan pocos actores biotecnológicos significativos que no nos hayan falluteado mal. Empezando por Pfizer, que testeó aquí su vacuna sobre 7000 voluntarios sin costos ni compromisos, y después nos pidió que reescribíéramos la Constitución para aceptar nuestros pedidos. Por ahora, no sólo hay que jugarse a que los rusos puedan cumplir en mandar «principio activo» (de nuevo esa frase enigmática) en el volumen y tiempos prometidos, sino apostar a que las operaciones locales de Richmond, que deberá trabajar a una escala que le resulta nueva, no tropiecen ni se atrasen. Ojalá suceda. Pero, ¿se acuerda cómo celebramos aquel 12 de agosto, cuando el gobierno nos aseguró que, con mAbxience fabricando «principio activo» en Argentina, tendríamos vacunas en cantidades navegables, y a toda la población de riesgo vacunándose en diciembre? Qué palo que nos dimos… Nuevamente, altas las copas, lectores, y vamos con Richmond y Gamaleya. ¡Nazrovia! Pero como el que se quemó con leche ve una vaca y llora, por ahora brindamos con sidra. Como observación «de la casa» y sin intenciones de ser ortivas mientras los medios y las redes sociales pasan de la depresión y la ira a la manía triunfalista, observamos la persistente ausencia del Ministerio de Salud Pública en algo central dentro de su función: el desarrollo de vacunas nacionales. La Dra. Carla Vizzotti -y la bancamos a muerte- ha sido una funcionaria ejemplar desde que empezó la crisis. La doctora soportó los ninguneos de esos grandes atorrantes entre nuestros colegas que desmerecían la vacuna rusa por denominación de origen. Vizzotti capeó incluso en silencio que una cáfila de nabos entre sus propios conmilitones la basureara cuando se atrevió a sugerir que se espaciaran de 3 semanas a 3 meses la administración de las vacunas de doble dosis. Con el seguidismo cholulo que caracteriza a nuestros estadistas, bastó que Gran Bretaña, pese a que literalmente flota en vacunas Oxford, adoptara esa tesitura para cubrir más rápido a toda su población con una primera dosis, para que al fin a Vizzotti la dejaran en paz. Salvada por Inglaterra, las cosas que hay que ver. Hoy la propuesta de una dosis primero y la segunda 3 meses más tarde es doctrina oficial, justicialismo puro. También es muy buena biología, pero Vizzotti eso lo dijo antes. Sin embargo, querría que la Dra. Vizzotti haga lo que su predecesor, Ginés González García, no intentó siquiera: conseguir una o dos vacunas argentinas, le pese a quien le pese entre los que apuestan a las cadenas internacionales de valor. ¿Por qué han de ser socios locales de empresas extranjeras las que nos saquen las papas del fuego? Afuera de este país no somos la prioridad de nadie, compatriotas. Y hay varias candidatas a Gran Vacuna Argenta Gran: la del equipo de la Dra. Juliana Cassattaro, de la mentada UNSAM, la de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la de la Universidad Católica de Córdoba. En el caso de la UNSAM, la vacuna empujada tenazmente por Cassataro superó las fases preclínicas con un escueto fondo de U$ 100.000 que suministró el Ministerio de Ciencia y Técnica. Pero para cursar los estudios de fase (con humanos) sería fabuloso (sería necesario) que el MinSal descubriera que la Argentina también existe, como productora potencial, ya que la región ya se autodescubrió. Algunas vacunas latinas vienen con nombre estentóreo. Cuba ensaya 4 vacunas y tiene una licenciada (la «Soberana») que ya fue probada sobre 90.000 cubanos. México va por la suya: se llama «Patria» y se espera que licencie a fin de 2021. Hasta Brasil, sede hemisférica del Covid-19, patria adoptiva del negacionismo yanqui y por ello, de algunas cepas mutantes de espanto, como la P.1, asegura tener una fórmula propia, la más discretamente llamada Butanvac, desarrollada por el viejo y respetado Instituto Butantán. ¿Qué hay de importante en tener una vacuna argentina? No se trata de nacionalismo berreta. Un desarrollo propio se puede producir e incluso exportar sin licencias restrictivas, es independiente de la locura organizada (fue un decir) de las «cadenas internacionales de valor», y resulta fácilmente modificable desde aquí conforme el SARS CoV2 vaya evolucionando para escapar de la creciente (aunque frágil) inmunidad de rebaño construida a pura vacunación. Habrá que saber contraatacar a las mutaciones locales, entonces, y con tecnología local lo haremos mejor. Porque las cepas sudacas como la P.1 parecen especialmente feroces, porque la Universidad de Oxford está medio lejos, y porque el Instituto Gamaleya, todavía más. Y fundamentalmente, porque no somos la principal preocupación de nadie. Hay que tener una vacuna propia y suficientemente buena hasta para establecer alianzas inteligentes con los países fabricantes regionales. Medidos en premios Nobel y desarrollos biotecnológicos, no creo que sean mejores que nosotros. Pero han sido más realistas y menos bobos. No confían su salvación a otros. Todo bien con las cadenas de valor, pero es mejor ser la mano del dueño en una punta de la traílla que el perro en la otra punta. Hoy una fase III con 30.000 casos a doble ciego, la única verdaderamente cara, se hace rápido porque la velocidad de infección del grupo control, el que reciba placebo, será fulminante. Si el grupo vacunado se infecta razonablemente menos, la diferencia estadística aparecerá rápido. Las fases III de doble ciego han cosado miles de millones de dólares en EEUU. Cruzar aquí las 3 fases clínicas, dice Diego Genoud, nos costaría 120 millones de dólares. Aquí es mucha plata, pero enterrar a más de 100.000 argentinos va a ser más caro. Aún si no logra poner más plata ministerial en este asunto, la Dra. Vizzotti le puede abrir puertas a la UNSAM en la ANMAT, nuestra autoridad regulatoria local, agencia que crónicamente se muere de terror y pone a dormir los expedientes toda vez que tiene que licenciar una droga o vacuna que no venga del otrora llamado «Primer Mundo». Pero difícilmente la institución pueda ceder a sus remilgos fundacionales ante lo Nac & Pop. Hoy Vizzotti está arriba del tótem, y ya se ha visto que no le faltan visión o coraje. Estamos desperdiciando lo único que nos puede sacar rápido del horno. Paradójicamente, compatriotas, es el estar MUY en el horno.Andrés Kreiner aclara sobre la extensión de vida de la Central nuclear Embalse

El Secretario General de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear nos ha hecho llegar el siguiente comunicado:

«LA PATRIADA DE LA EXTENSIÓN DE VIDA DE EMBALSE

En estos días tomamos conocimiento de afirmaciones que hizo el señor Lucas Castiglioni, hasta ese momento director de NA-SA, Nucleoeléctrica Argentina y ex concejal de Zárate, en el marco de un reportaje hecho por OETEC. Lamentamos que un medio relevante como ha sido OETEC, de un tiempo a esta parte solo difunda las ideas de un solo color. Frente a la pregunta: Algunos expertos sostienen que la tecnología CANDU fortalecería la industria nacional…, Castiglioni responde: “Respecto del Reactor CANDU, la Argentina cuenta con un amplio conocimiento de dicha tecnología y ha logrado realizar la extensión de vida de la central Embalse. Sin embargo, respecto a este punto me parece importante desmentir dichas afirmaciones referidas a que el desarrollo de la tecnología CANDU localizaría más de un 70% de componente nacional. Esto significa básicamente que de cada 100 dólares de inversión, al menos 70 dólares reingresarían a la industria nacional. Basándome en datos del balance general del proyecto de extensión de vida de la central nuclear Embalse, sobre el costo total de 2150 millones de dólares, sólo el 19,84% correspondió al componente nacional. “De todas maneras, ese 20% es muy útil para nuestra industria nuclear, con lo cual, de conseguir financiamiento para construir un reactor CANDU (que hoy no existe), podríamos reactivar dicho proyecto cancelado por la gestión macrista. Desde Nucleoeléctrica Argentina continuamos trabajando y tenemos en carpeta todas las posibilidades, preparados para alinearnos con las decisiones que se tomen desde el Gobierno Nacional.”. Realmente sorprende la temeridad con la que el señor Castiglioni da el porcentaje de participación nacional en el Proyecto de Extensión de Vida (PEV) de la central nuclear de Embalse. Nos informa que el número es 19.84%. Ya dar este número con dos decimales es un despropósito y revela el total desconocimiento de la naturaleza de la tarea. Es como cuando un estudiante de ingeniería o de física de primer año se le da una regla graduada en milímetros para que mida una longitud, y nos devuelve un número con una precisión de un micrón… Nos proponemos entonces rebatir esa afirmación que trata de bajar el precio de la participación nacional en una actividad madura y exitosa. Antes de acometer lo que fue una reconstrucción prácticamente total de Embalse, el Programa Nuclear Argentino pasó por obras muy complejas, como ser:- Atucha I (40% de participación nacional),

- Embalse (67%)

- Atucha II, 2da etapa (93 %),

- 4 generadores de vapor y los tubos para los mismos.

- 395 tubos de presión y de calandria.

- 760 alimentadores para tubos de presión.

- Intercambiadores de calor para el sistema principal del moderador.

- “Tapones” de canales de tubos de presión.

- Soportes de los alimentadores de canales combustibles.

- Válvulas y bombas.

- Piping y accesorios.

- Tubos de acero inoxidable y tubos para generadores de vapor.

- Precalentadores. Servicios de ingeniería y montajes electromecánicos.

- El 95% de los componentes del reactor fueron fabricados en la Argentina.

- El 97% de participación de la mano de obra fue nacional.

Andrés J. Kreiner, Secretario General de APCNEAN»

4° fallo! Éste, de la Justicia Federal, suspende las clases presenciales en CABA. Larreta lo desconoce.

La Justicia Federal volvió a suspender las clases presenciales en la Ciudad. El juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari aceptó un pedido del Gobierno nacional y resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que había dictado la Justicia porteña a favor de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires.

En su fallo, señala que actúa en defensa de la Constitución Nacional, para “arrojar luz respecto de cuestiones que debieron permanecer al margen de una confusión”, generada por el fallo porteño que, sostiene, “receptara apenas el sentir popular de una parte importante de la sociedad, llevando efímeras expectativas a sus integrantes”, hace lugar al planteo de inhibitoria que presentó el gobierno nacional y ordena remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre en las horas de la tarde de ayer, el gobierno de C.A.B.A. emitió el siguiente comunicado: “Con relación al fallo recientemente dictado por un juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy”. Como señalamos en nuestra nota anterior sobre el tema -cuando sólo había tres fallos judiciales distintos- este forcejeo sobre clases presenciales o virtuales, en el marco deel aumento vertiginoso de los contagios, sólo sirve para crear incertidumbre y en no pocos casos angustia en familias porteñas. La responsabilidad no es sólo de los jueces; también de los decisores políticos. Un anterior enfrentamiento entre el gobierno nacional y el local -justamente sobre la condición de Buenos Aires como Capital Federal, en 1880- se resolvió cuando el ejército de línea de Roca derrotó a las milicias del gobernador Tejedor, en batallas muy cruentas. El único consuelo, entonces, es que eso no parece posible hoy.Los diez argumentos que confirman la teoría de transmisión por aire del Covid-19

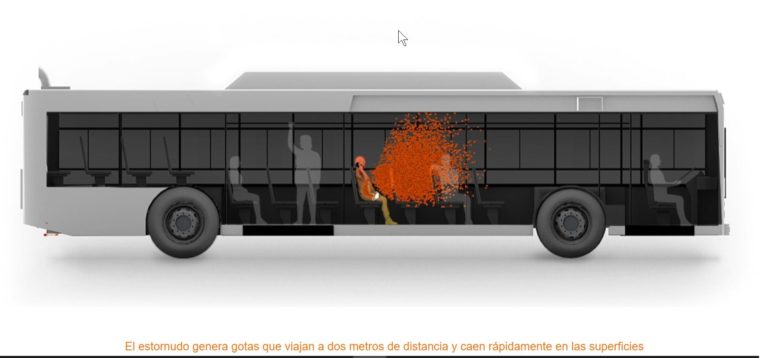

La revista científica ‘The Lancet’ publica un artículo firmado por varios especialistas en el que se justifica este modo de infección, discutido inicialmente por la OMS

Mientras los gobiernos de todo el mundo recomiendan sacar todas las actividades al exterior y ventilar los interiores, un intenso debate científico permanece abierto sobre las razones para hacerlo. Ningún organismo sanitario niega que existen contagios por vía aérea, es decir, al respirar partículas con virus que quedan en suspensión después de expulsarlas un contagiado al hablar, gritar o toser. Ese tipo de contagio es el que justificaría esas medidas, que ahora recomienda hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque inicialmente discutió la existencia de contagios por aerosoles, esas partículas virales en suspensión. Pero se mantiene la controversia porque todavía no se ha cazado un virus en el aire que contagie a alguien y muchos especialistas sostienen que la principal vía de infección son las gotículas que impactan como perdigones en el contacto directo con un enfermo. Un equipo de científicos, entre ellos el español José Luis Jiménez (Universidad de Colorado), publica ahora en The Lancet una recopilación de los diez argumentos científicos que sostienen la existencia de los aerosoles como un actor importante en la pandemia de covid. Ya en marzo de 2020 reclamaban a la OMS que tuviera en cuenta este peligro aéreo, pero ahora las pruebas se acumulan. Su argumentario comienza por reconocer su principal flaqueza, publicada por otro especialista: “La falta de muestras recuperables de cultivos virales de SARS-CoV-2 impide sacar conclusiones firmes sobre la transmisión aérea”. Para estos científicos, de universidades como las de Oxford, California y Toronto, esa conclusión “es preocupante debido a las implicaciones para la salud pública”: no es lo mismo combatir unas gotas que caen al suelo que una nebulosa invisible que permanece en suspensión. Y a continuación detallan sus razones, revisadas por otros científicos independientes para la prestigiosa revista. 1- Eventos de superpropagación. Estas situaciones, en las que muchas personas se infectan en un mismo escenario, se consideran unas de las principales impulsoras de la pandemia. El análisis de contagios masivos en coros, cruceros, restaurantes, mataderos, residencias de ancianos e instalaciones penitenciarias sugiere que la vía aérea tiene un papel determinante en estos casos, “que no puede explicarse adecuadamente por gotitas o fómites [superficies contaminadas]”, según este grupo. 2- Contagio de largo alcance. Nueva Zelanda ha documentado un contagio entre dos personas que no llegaron a cruzarse siquiera, provocado por la mala ventilación en un hotel con personas en cuarentena. 3- Transmisión asintomática o presintomática. El papel determinante que tienen los contagiadores sin síntomas apoya “un modo de transmisión predominantemente aéreo”, según estos científicos, porque “las mediciones directas muestran que hablar produce miles de partículas de aerosol y pocas gotas grandes”. Nueva Zelanda ha documentado un contagio entre dos personas que no llegaron a cruzarse siquiera, provocado por la mala ventilación en un hotel. 4- Interiores. Desde el comienzo de la pandemia se sabe que los lugares cerrados son unas veinte veces más proclives a producir contagios que los exteriores. Y que el riesgo se reduce notablemente con la ventilación en los interiores, lo que sugiere la existencia de una ruta de transmisión aérea, que se disuelve con aire en circulación. 5- Infecciones en hospitales. Los contagios en centros médicos, donde se aplican estrictas precauciones frente al contacto directo y las gotitas grandes, pero no tanto frente al contagio por partículas microscópicas en suspensión que pueden inhalarse.

6- Se ha detectado en el aire. En experimentos se ha conseguido determinar que el SARS-CoV-2 permaneció infeccioso en el aire hasta tres horas y a cinco metros de un paciente, pero hay otros estudios que no han logrado capturar muestras aéreas que puedan cultivarse, es decir, que muestren capacidad de contagiar. Esta es una de las principales claves que genera dudas: la ausencia de pruebas sólidas de virus que contagien en el aire. Los firmantes del artículo en Lancet argumentan que el muestreo de virus en el aire es un desafío técnico y ponen un ejemplo: “El sarampión y la tuberculosis, dos enfermedades principalmente transmitidas por el aire, nunca se han cultivado a partir del aire ambiental”.

7- Rastros en filtros de aire. Los científicos han encontrado trazas del coronavirus en sistemas de aire acondicionado y conductos de edificios, “lugares a los que solo se podía llegar mediante aerosoles”. Es más, se investiga el uso de estas trazas de coronavirus en los filtros de aire como sistema de alerta de la presencia de contagios en un área.

8- Animales enjaulados. Varios estudios han probado contagios entre hurones y otros animales que estaban en jaulas separadas y que solo pueden explicarse mediante transmisión aérea.

9- Pruebas en contra. Los firmantes del artículo admiten aquí otro talón de Aquiles: que muchas personas no se contagian tras compartir aire con personas infectadas como sí sucede con otras enfermedades más contagiosas por el aire, como el sarampión. “Esta situación podría explicarse por una combinación de factores”, se justifican, y señalan la diferente carga viral de los individuos y las condiciones ambientales.

10- Otras vías de transmisión. Este grupo señala que hay evidencia más limitada sobre las otras dos vías posibles de contagio: las gotitas respiratorias y el contacto con superficies (fómites). Todos los organismos sanitarios reconocen ya que esta última, tocar objetos contaminados, es raro por no decir muy improbable. Las gotículas explicarían mejor con contagios por proximidad, pero estos también podrían explicarse por aerosoles, ya que se concentran en mayor cantidad cerca de la persona que los expulsa.

5- Infecciones en hospitales. Los contagios en centros médicos, donde se aplican estrictas precauciones frente al contacto directo y las gotitas grandes, pero no tanto frente al contagio por partículas microscópicas en suspensión que pueden inhalarse.

6- Se ha detectado en el aire. En experimentos se ha conseguido determinar que el SARS-CoV-2 permaneció infeccioso en el aire hasta tres horas y a cinco metros de un paciente, pero hay otros estudios que no han logrado capturar muestras aéreas que puedan cultivarse, es decir, que muestren capacidad de contagiar. Esta es una de las principales claves que genera dudas: la ausencia de pruebas sólidas de virus que contagien en el aire. Los firmantes del artículo en Lancet argumentan que el muestreo de virus en el aire es un desafío técnico y ponen un ejemplo: “El sarampión y la tuberculosis, dos enfermedades principalmente transmitidas por el aire, nunca se han cultivado a partir del aire ambiental”.

7- Rastros en filtros de aire. Los científicos han encontrado trazas del coronavirus en sistemas de aire acondicionado y conductos de edificios, “lugares a los que solo se podía llegar mediante aerosoles”. Es más, se investiga el uso de estas trazas de coronavirus en los filtros de aire como sistema de alerta de la presencia de contagios en un área.

8- Animales enjaulados. Varios estudios han probado contagios entre hurones y otros animales que estaban en jaulas separadas y que solo pueden explicarse mediante transmisión aérea.

9- Pruebas en contra. Los firmantes del artículo admiten aquí otro talón de Aquiles: que muchas personas no se contagian tras compartir aire con personas infectadas como sí sucede con otras enfermedades más contagiosas por el aire, como el sarampión. “Esta situación podría explicarse por una combinación de factores”, se justifican, y señalan la diferente carga viral de los individuos y las condiciones ambientales.

10- Otras vías de transmisión. Este grupo señala que hay evidencia más limitada sobre las otras dos vías posibles de contagio: las gotitas respiratorias y el contacto con superficies (fómites). Todos los organismos sanitarios reconocen ya que esta última, tocar objetos contaminados, es raro por no decir muy improbable. Las gotículas explicarían mejor con contagios por proximidad, pero estos también podrían explicarse por aerosoles, ya que se concentran en mayor cantidad cerca de la persona que los expulsa.