LA NECESIDAD, MADRE DE LA INVENCIÓN

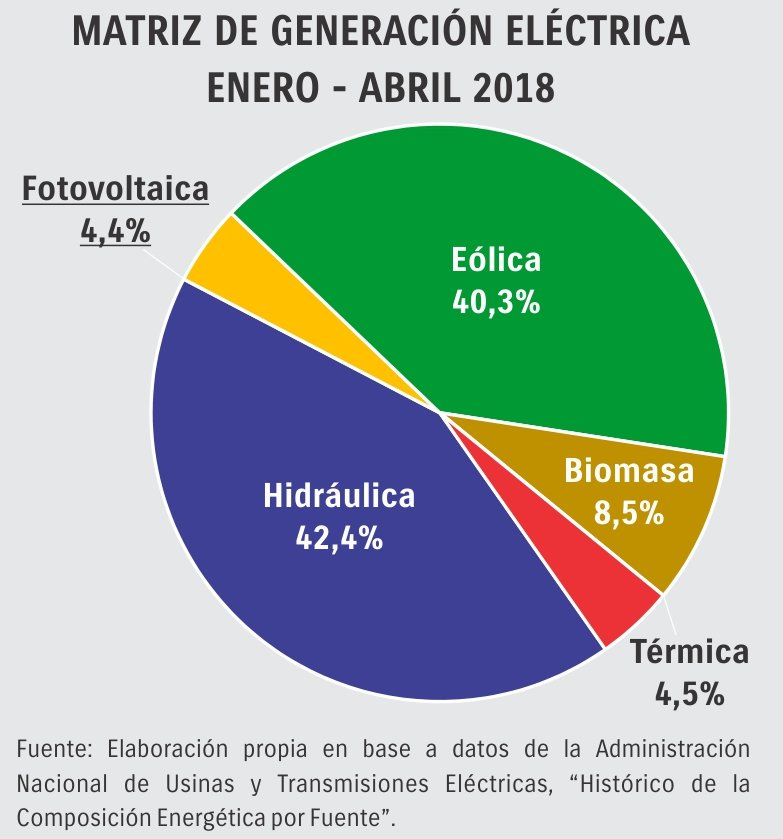

Dado que las turbinas eólicas son gigantes y nuestro país también, pero no así su red ferroviaria, vial y portuaria, era inevitable que el modelo iniciado por RenovAr empezara a parecerse en algo al modelo automotriz actual: no logra prescindir de al menos algún grado de generación de trabajo local. Lo predijo en 2017 el ingeniero Hugo Brendstrup, el diseñador eólico de INVAP, con 40 años de pelea en el tema. Y no le creímos. Aprovechamos este artículo para confesar nuestro error. Brendstrup predijo que se abrirían oportunidades para proveedores locales de servicios a parques, y que tal vez luego las “multis” eólicas subcontratarían la integración local de trenes de transmisión. Y efectivamente, como lo muestran los convenios de Vestas con Newsan en Campana, o de Nordex-Acciona con FAdeA en Córdoba, eso empezó a suceder. Pero hasta ahora, en cámara lenta. Ocurre que RenovAr está en el “freezer”. Los 4500 MW subastados se están adjudicando muy lentamente. Ningún ganador parece apurado por cruzar el charco debido al “riesgo país”. Lejos de suministrar el 8% del consumo (previsiones de 2016) el programa hoy llega gateando al 2,4%, y eso con toda la carne en la parrilla: viento, sol, biomasa e instalaciones “micro-hidro”. De aquellos propósitos de llegar al 20% de renovables en la torta eléctrica de 2025 ya no se acuerda nadie. Sin embargo, los ya comprometidos a parques en papeles y fierros deberán generar empleo local para bajar costos. Es inevitable por cuatro causas: del carácter monumental de los equipos y de la pesadilla logística de moverlos por el país, que ya hablamos. La segunda causa es que RenovAr bautiza generosamente como argentino todo fierro que por “mester de contaduría” pueda acreditar un 35% por ciento de valor agregado nacional. Eso logra que el resto de un equipo entre sin pagar tarifas aduaneras, como sucede con nuestros autos llamados “argentinos”. Los eólicos que ahora no cumplan con ese 35%, demostrable sumando torre y tren, deberán pagar tasas aduaneras del 14%. Sin embargo, como no se esperan más rondas tumultuosas, eso es cerrar el establo luego de que el caballo se escapó. La tercera causa es que la hora/hombre de trabajo calificado argentino acaba de quedar bajísima, y seguirá bajando. ¿Qué mejor ocasión de abaratar costos? La cuarta causa es hipotética pero no imposible. La disparada del dólar a la larga podría dejar sin repuestos mecánicos, metalúrgicos y electrónicos una cantidad de parques ya construidos. Y hay varios en construcción. Sus operadores podrían quedar atrapados entre consumidores argentinos nada dispuestos a pagar tarifas eléctricas uruguayas, y la inflación que ingenua o maliciosamente los inventores de RenovAr creían dominable. Si pensamos que esto podría suceder es porque ya sucedió. Si Ud. se da una vueltita por Comodoro Rivadavia y mira los 26 molinos del Parque Eólico Morán, hasta 2011 el mayor del país, cuente cuántos equipos están funcionando. Recuerde que son todos de primeras marcas y que en los ’90 fueron adquiridos con todo entusiasmo bajo la Ley de Convertibilidad de Domingo Cavallo. Recuerde también que ésta aseguraba a la Cooperativa de Servicios Públicos de Comodoro que podría cobrar la luz en pesos tan sólidos como dólares, e importar repuestos y mantenimiento en dólares ni un centavo más dignos de crédito que nuestros pesos. Y recuerde que todo el país -bueno, no todo- creyó la misma gansada. ¿Descontó el equipo Gamesa caído el mes pasado (ver imagen en capítulo 2°) por demasiado estar inmóvil y sin servicio en uno de los sitios más ventosos de la Argentina? Las costas abundan en recurso, pero el aire salino provoca una corrosión tan rápida como la de los equipos marinos. ¿Cuántos están parados? ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánta plata perdió la Cooperativa entre lucro cesante y/o juicios de proveedores? Son preguntas ingenuas, ignoramos las respuestas. Eso ocurre en una ciudad donde no faltan aptitudes para fabricar algunos de los repuestos que les faltan a esas máquinas, seguramente no todos. Es que Comodoro es una ciudad muy fierrera, pero no tan electrónica ni ducha en aleaciones especiales, materiales compuestos o aerodinámica. Uno tira una piedra en Comodoro y aterriza en el taller o la fábrica que se puso un ingeniero mecánico de la vieja YPF para dar servicios a las petroleras de hoy. Sin embargo, 26 molinos parados como estatuas podrán simbolizar muchas cosas, pero definitivamente no son un mercado capaz de generar fabricantes locales de repuestos de molinos viejos. “Casting” de un aspa de turbina marina de 88 metros. El diseño es muy científico, pero el trabajo es poco automatizado y sumamente artesanal. Se puede hacer en nuestros muchos astilleros ociosos.

La cosa cambia si uno piensa en la musculatura científica y tecnológica ya no de esa ciudad patagónica, sino la de todo el país. Toda la Argentina, con su sistema científico-tecnológico y las aproximadamente 140 firmas industriales que son o fueron proveedoras del Programa Nuclear en la terminación de Atucha II en 2014, en el retubamiento de Embalse terminado este año. También incluya las firmas aeroespaciales que estaban participando exitosamente en dos programas abortados en 2016: el diseño y construcción de satélites de ARSAT en INVAP, y el de “drones” SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino) en la FAdeA, la Fábrica Argentina de Aviones.

Néstor Kirchner se puso la banda presidencial en un país con 30 MW eólicos instalados, y su viuda Cristina Fernández se la sacó con 187 MW en línea y 282 más en construcción, que se inauguraron este año. El objetivo ofrecido por plan GENREN de 2010 (1000 MW) quedó por la mitad, la mayor parte de los oferentes se excusó de iniciar obras «porque los bancos externos no ponían un centavo en Argentina», pero IMPSA puso 51,5 MW de potencia nueva en los parques Arauco, La Rioja, y Tordillo, Chubut, así como su primera fábrica argentina (la anterior estaba en Brasil). NRG sumó otra turbina en Tordillo. Resumen: nada «wow», pero nuestros fabricantes seguían en la brecha. RenovAr los eliminó de su propio país.

RenovAr tiene el potencial de terminar en un escenario “Mega Comodoro”: miles de molinos parados en todo el país. En tal caso, la fabricación de repuestos argentinos se transformaría en algo intermedio entre un rompecabezas tecnológico, un problema diplomático, un buen negocio no necesariamente temporario, y sobre todo una emergencia nacional. Porque ningún país, ni siquiera éste, tolerará pagar al exterior, y además cara, y con penalidades judiciales, por electricidad que no se genera.

En todo caso, recordamos a nuestros lectores el origen de la industria sustitutiva argentina: la carencia y la capacitación. El general Enrique Mosconi logró construir YPF en 1922 porque faltó carbón inglés en la Primera Guerra, y era evidente que se venían juntas de la mano la Segunda y la era del petróleo. El general Manuel Savio fundó Fabricaciones Militares en 1941 porque ya no llegaban fusiles Máuser y cañones Krupp. Y en 1950, ante la inminencia de una tercera guerra, que los políticos y militares de todo el mundo consideraban inevitable, un tercer general, en este caso presidente, Juan D. Perón, fundó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

YPF, FM y la CNEA generaron industrias que a su vez generaron industria en general. Necesitaban desesperadamente abastecedores calificados: los crearon. Y estos necesitaron más proveedores: miles de ellos. La multiplicación de fábricas y talleres fue exponencial.

A YPF, FM y la CNEA no las trajo la cigüeña ni salieron de un repollo. Fueron posibles en un país lleno de ingenieros y técnicos gracias a la vigencia plena de la ley 1420 de educación pública, creada para fines muy distintos: «argentinizar» de apuro a los hijos de los inmigrantes e impedir que entre ellos prosperaran corrientes separatistas. Lo cierto es que ante el desafío del desabastecimiento, fuimos por un tiempo el único país sudamericano capaz de crear industrias sustitutivas bastante avanzadas en muy pocos años. La necesidad aquí siempre fue madre de la invención, según el dicho gringo.

Que después de los ’60 esas industrias, en lugar de hacerlas crecer, las hayamos rifado, vendido, maltratado o cerrado, es otra historia. Pero cuando escucho que debemos contentarnos con ser el supermercado del mundo y venderle naturaleza cruda, recuerdo cuánto mejor fue, mientras duró, funcionar como la ferretería industrial en plan B del Cono Sur.

(Continuará)

“Casting” de un aspa de turbina marina de 88 metros. El diseño es muy científico, pero el trabajo es poco automatizado y sumamente artesanal. Se puede hacer en nuestros muchos astilleros ociosos.

La cosa cambia si uno piensa en la musculatura científica y tecnológica ya no de esa ciudad patagónica, sino la de todo el país. Toda la Argentina, con su sistema científico-tecnológico y las aproximadamente 140 firmas industriales que son o fueron proveedoras del Programa Nuclear en la terminación de Atucha II en 2014, en el retubamiento de Embalse terminado este año. También incluya las firmas aeroespaciales que estaban participando exitosamente en dos programas abortados en 2016: el diseño y construcción de satélites de ARSAT en INVAP, y el de “drones” SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino) en la FAdeA, la Fábrica Argentina de Aviones.

Néstor Kirchner se puso la banda presidencial en un país con 30 MW eólicos instalados, y su viuda Cristina Fernández se la sacó con 187 MW en línea y 282 más en construcción, que se inauguraron este año. El objetivo ofrecido por plan GENREN de 2010 (1000 MW) quedó por la mitad, la mayor parte de los oferentes se excusó de iniciar obras «porque los bancos externos no ponían un centavo en Argentina», pero IMPSA puso 51,5 MW de potencia nueva en los parques Arauco, La Rioja, y Tordillo, Chubut, así como su primera fábrica argentina (la anterior estaba en Brasil). NRG sumó otra turbina en Tordillo. Resumen: nada «wow», pero nuestros fabricantes seguían en la brecha. RenovAr los eliminó de su propio país.

RenovAr tiene el potencial de terminar en un escenario “Mega Comodoro”: miles de molinos parados en todo el país. En tal caso, la fabricación de repuestos argentinos se transformaría en algo intermedio entre un rompecabezas tecnológico, un problema diplomático, un buen negocio no necesariamente temporario, y sobre todo una emergencia nacional. Porque ningún país, ni siquiera éste, tolerará pagar al exterior, y además cara, y con penalidades judiciales, por electricidad que no se genera.

En todo caso, recordamos a nuestros lectores el origen de la industria sustitutiva argentina: la carencia y la capacitación. El general Enrique Mosconi logró construir YPF en 1922 porque faltó carbón inglés en la Primera Guerra, y era evidente que se venían juntas de la mano la Segunda y la era del petróleo. El general Manuel Savio fundó Fabricaciones Militares en 1941 porque ya no llegaban fusiles Máuser y cañones Krupp. Y en 1950, ante la inminencia de una tercera guerra, que los políticos y militares de todo el mundo consideraban inevitable, un tercer general, en este caso presidente, Juan D. Perón, fundó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

YPF, FM y la CNEA generaron industrias que a su vez generaron industria en general. Necesitaban desesperadamente abastecedores calificados: los crearon. Y estos necesitaron más proveedores: miles de ellos. La multiplicación de fábricas y talleres fue exponencial.

A YPF, FM y la CNEA no las trajo la cigüeña ni salieron de un repollo. Fueron posibles en un país lleno de ingenieros y técnicos gracias a la vigencia plena de la ley 1420 de educación pública, creada para fines muy distintos: «argentinizar» de apuro a los hijos de los inmigrantes e impedir que entre ellos prosperaran corrientes separatistas. Lo cierto es que ante el desafío del desabastecimiento, fuimos por un tiempo el único país sudamericano capaz de crear industrias sustitutivas bastante avanzadas en muy pocos años. La necesidad aquí siempre fue madre de la invención, según el dicho gringo.

Que después de los ’60 esas industrias, en lugar de hacerlas crecer, las hayamos rifado, vendido, maltratado o cerrado, es otra historia. Pero cuando escucho que debemos contentarnos con ser el supermercado del mundo y venderle naturaleza cruda, recuerdo cuánto mejor fue, mientras duró, funcionar como la ferretería industrial en plan B del Cono Sur.

(Continuará)

Daniel E. Arias

Av. 9 de Julio y Microcentro

Area vedada para vehículos y peatones salvo residentes

Entre Lavalle, Talcahuano, av. Córdoba, Cerrito, Marcelo T. de Alvear, Carlos Pellegrini.

Período: viernes 30/11

Area restringida salvo residentes o usos frentistas, de forma peatonal

Entre av. Corrientes, Uruguay, Paraguay, Libertad, Av. Del Libertador, Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe y Suipacha.

Período: viernes 30/11.

Area restringida con acceso peatonal para residentes o usos frentistas

Entre: Bouchard, Tte. Gral. Perón, Av. Leandro N. Alem y Av. Corrientes.

Período: jueves 29/11

Area con afectaciones al tránsito momentáneas

Entre Av. Independencia, Av. Entre Ríos/Av. Callao, Av. Córdoba, Uruguay, Av. Santa Fe, Suipacha, Av. Córdoba, Av. Eduardo Madero/Av. Huergo.

Período: del jueves 29/11 al sábado 1/12

Av. 9 de Julio y Microcentro

Area vedada para vehículos y peatones salvo residentes

Entre Lavalle, Talcahuano, av. Córdoba, Cerrito, Marcelo T. de Alvear, Carlos Pellegrini.

Período: viernes 30/11

Area restringida salvo residentes o usos frentistas, de forma peatonal

Entre av. Corrientes, Uruguay, Paraguay, Libertad, Av. Del Libertador, Carlos Pellegrini, Av. Santa Fe y Suipacha.

Período: viernes 30/11.

Area restringida con acceso peatonal para residentes o usos frentistas

Entre: Bouchard, Tte. Gral. Perón, Av. Leandro N. Alem y Av. Corrientes.

Período: jueves 29/11

Area con afectaciones al tránsito momentáneas

Entre Av. Independencia, Av. Entre Ríos/Av. Callao, Av. Córdoba, Uruguay, Av. Santa Fe, Suipacha, Av. Córdoba, Av. Eduardo Madero/Av. Huergo.

Período: del jueves 29/11 al sábado 1/12

Palermo

Area restringida salvo residentes o usos frentistas, de forma peatonal

Entre: Av. Figueroa Alcorta, Jerónimo Salguero, Martín Coronado y San Martín de Tours.

Período: sábado 1/12

Area con afectaciones al tránsito momentáneas

Entre: Castex, Cavia, Chonino, Juez Tedín y Ortiz de Ocampo.

Período: del jueves 29/11 al sábado 1/12

Palermo

Area restringida salvo residentes o usos frentistas, de forma peatonal

Entre: Av. Figueroa Alcorta, Jerónimo Salguero, Martín Coronado y San Martín de Tours.

Período: sábado 1/12

Area con afectaciones al tránsito momentáneas

Entre: Castex, Cavia, Chonino, Juez Tedín y Ortiz de Ocampo.

Período: del jueves 29/11 al sábado 1/12

Puerto Madero

Area con afectaciones al tránsito momentáneas

Entre: Av. Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt/Av. Dr. Achaval y Av. Elvira Rawson de Dellepiane.

Período: del jueves 29/11 al sábado 1/12

Puerto Madero

Area con afectaciones al tránsito momentáneas

Entre: Av. Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt/Av. Dr. Achaval y Av. Elvira Rawson de Dellepiane.

Período: del jueves 29/11 al sábado 1/12

Una grúa gigante (todo es gigante en el rubro eólico) instala un tren en una góndola (gigante).

Los “trenes de transmisión” como los que armará Newsan en Campana son maquinarias llenas de sensores y mecanismos de control y autoprotección. Pero básicamente, fungen de cajas multiplicadoras. En el caso de la V-150, transforman el hipnótico, lento giro del cubo de una hélice de 150 metros de diámetro en las 1800 RPM necesarias para generar electricidad en una dínamo. Pero adentro de una góndola suceden muchas más operaciones, y muy sofisticadas.

Como bestia inteligente y deseosa de autopreservarse, la turbina trata de mantener constante la velocidad de giro de la hélice pese a los cambios instantáneos del viento, más o menos arrachado según las regiones. De otro modo, entre aceleradas y frenadas, la hélice terminaría luchando contra la inercia de los enormes engranajes de la transmisión y algo se rompería.

La turbina logra mantener las RPM de su cubo de un modo muy naval: así como un velero mueve de modos complejos sus velas para tomar el viento en el ángulo óptimo y avanzar, la turbina ajusta reactivamente no sólo su dirección acimutal para “enfacharse” contra el viento en los 360º del compás. También ajusta los ángulos de paso de las palas.

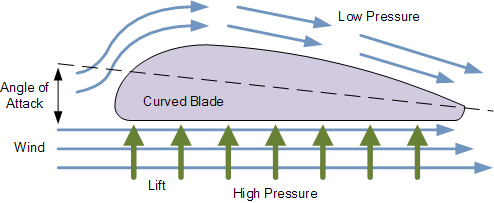

En criollo no naval, eso es alterar el chanfle con que el borde de ataque de las aspas intercepta el viento. Cuando lo toma “de frente” en cero grados, como el ala de un avión, la superficie convexa (o extradós) de la pala genera baja presión dinámica de aire, y por lo tanto vacío y fuerza (llamada “sustentación”) en esa dirección: desde el intradós (la parte cóncava del aspa) al extradós (la convexa). Esa fuerza es lateral respecto del plano de la hélice. Y la hace girar en sentido horario.

Eso es una victoria danesa sobre los alemanes de Tvind, un consorcio de profesores y estudiantes, en las épocas casi hippies de la energía eólica, los ’70. Sus turbinas giraban en sentido antihorario. En 1973 Europa Occidental se quedó sin petróleo por haber apoyado a Israel en la guerra de Iom Kippur. Los daneses ya venían haciendo molinos desde 1891, de modo que vieron mercado sustitutivo, le pasaron por encima a los alemanes, e impusieron en el mundo ese diseño de un fuste alto y largo, una góndola y una hélice de 3 palas. Lo copiaron de la NASA, la National Science Foundation de los EEUU y de la Boeing, y el mundo lo bautizó “danés”.

Una grúa gigante (todo es gigante en el rubro eólico) instala un tren en una góndola (gigante).

Los “trenes de transmisión” como los que armará Newsan en Campana son maquinarias llenas de sensores y mecanismos de control y autoprotección. Pero básicamente, fungen de cajas multiplicadoras. En el caso de la V-150, transforman el hipnótico, lento giro del cubo de una hélice de 150 metros de diámetro en las 1800 RPM necesarias para generar electricidad en una dínamo. Pero adentro de una góndola suceden muchas más operaciones, y muy sofisticadas.

Como bestia inteligente y deseosa de autopreservarse, la turbina trata de mantener constante la velocidad de giro de la hélice pese a los cambios instantáneos del viento, más o menos arrachado según las regiones. De otro modo, entre aceleradas y frenadas, la hélice terminaría luchando contra la inercia de los enormes engranajes de la transmisión y algo se rompería.

La turbina logra mantener las RPM de su cubo de un modo muy naval: así como un velero mueve de modos complejos sus velas para tomar el viento en el ángulo óptimo y avanzar, la turbina ajusta reactivamente no sólo su dirección acimutal para “enfacharse” contra el viento en los 360º del compás. También ajusta los ángulos de paso de las palas.

En criollo no naval, eso es alterar el chanfle con que el borde de ataque de las aspas intercepta el viento. Cuando lo toma “de frente” en cero grados, como el ala de un avión, la superficie convexa (o extradós) de la pala genera baja presión dinámica de aire, y por lo tanto vacío y fuerza (llamada “sustentación”) en esa dirección: desde el intradós (la parte cóncava del aspa) al extradós (la convexa). Esa fuerza es lateral respecto del plano de la hélice. Y la hace girar en sentido horario.

Eso es una victoria danesa sobre los alemanes de Tvind, un consorcio de profesores y estudiantes, en las épocas casi hippies de la energía eólica, los ’70. Sus turbinas giraban en sentido antihorario. En 1973 Europa Occidental se quedó sin petróleo por haber apoyado a Israel en la guerra de Iom Kippur. Los daneses ya venían haciendo molinos desde 1891, de modo que vieron mercado sustitutivo, le pasaron por encima a los alemanes, e impusieron en el mundo ese diseño de un fuste alto y largo, una góndola y una hélice de 3 palas. Lo copiaron de la NASA, la National Science Foundation de los EEUU y de la Boeing, y el mundo lo bautizó “danés”.

Sí, las aspas las diseñan ingenieros aeronáuticos y no funcionan como las aletas chatas de un ventilador. Son realmente como alas de avión. El extradós de un ala genera vacío y éste “chupa” el avión hacia arriba. Vuela por eso. Un aspa eólica es un ala, pero con un extremo cautivo en el cubo de la hélice: en suma, un ala rotativa. Y dado que es preferible que nada salga volando, la sustentación se ejerce como una fuerza lateral.

Por eso, con una pequeña variación del “paso” las aspas pueden tomar el viento en ángulos crecientemente cabreados, y como consecuencia girar cada vez con menos fuerza hasta eventualmente “entrar en pérdida”, como un avión que levantó demasiado la nariz y está a punto de caerse.

En pérdida, la hélice de una turbina se va frenando. Esta es una medida de autoprotección contra rachas instantáneas pero también contra tempestades sostenidas. Se llama “frenado aerodinámico”, requiere de ajustes constantes decididos por computadora, y sirve para que la hélice no se embale. Si lo hiciera, además de romperse el tren de transmisión, podría salir volando una pala de casi 80 metros de largo. Pero también hay desastres más serios.

El movimiento de regulación de paso de la pala respecto de su inserción en el cubo se parece al de la muñeca de un criollo que le está haciendo a Ud. el signo “más o menos” con la mano. Pero es un movimiento más lento: para no desafiar la inercia y la fricción, todo es muuuy lento con estos componentes gigantes. Y sin embargo el alabeo en su recorrido total puede girar una pala sobre su eje longitudinal alrededor de 100º de arco, hasta dejarla perfilada “en bandera”: mínima resistencia al viento, cero empuje, inmóvil.

Aún con vientos nada peligrosos, de entre 4 y 12 m/s, la fricción de los engranajes multiplicadores del “tren” puede ser brutal y desprende tanto calor que a veces derrota a los sistemas de enfriamiento. ¿Cuáles? Ver el majestuoso radiador de la V-150, con un señor libre de vértigo trepado encima. Y adentro hay más sistemas de enfriamiento.

Sí, las aspas las diseñan ingenieros aeronáuticos y no funcionan como las aletas chatas de un ventilador. Son realmente como alas de avión. El extradós de un ala genera vacío y éste “chupa” el avión hacia arriba. Vuela por eso. Un aspa eólica es un ala, pero con un extremo cautivo en el cubo de la hélice: en suma, un ala rotativa. Y dado que es preferible que nada salga volando, la sustentación se ejerce como una fuerza lateral.

Por eso, con una pequeña variación del “paso” las aspas pueden tomar el viento en ángulos crecientemente cabreados, y como consecuencia girar cada vez con menos fuerza hasta eventualmente “entrar en pérdida”, como un avión que levantó demasiado la nariz y está a punto de caerse.

En pérdida, la hélice de una turbina se va frenando. Esta es una medida de autoprotección contra rachas instantáneas pero también contra tempestades sostenidas. Se llama “frenado aerodinámico”, requiere de ajustes constantes decididos por computadora, y sirve para que la hélice no se embale. Si lo hiciera, además de romperse el tren de transmisión, podría salir volando una pala de casi 80 metros de largo. Pero también hay desastres más serios.

El movimiento de regulación de paso de la pala respecto de su inserción en el cubo se parece al de la muñeca de un criollo que le está haciendo a Ud. el signo “más o menos” con la mano. Pero es un movimiento más lento: para no desafiar la inercia y la fricción, todo es muuuy lento con estos componentes gigantes. Y sin embargo el alabeo en su recorrido total puede girar una pala sobre su eje longitudinal alrededor de 100º de arco, hasta dejarla perfilada “en bandera”: mínima resistencia al viento, cero empuje, inmóvil.

Aún con vientos nada peligrosos, de entre 4 y 12 m/s, la fricción de los engranajes multiplicadores del “tren” puede ser brutal y desprende tanto calor que a veces derrota a los sistemas de enfriamiento. ¿Cuáles? Ver el majestuoso radiador de la V-150, con un señor libre de vértigo trepado encima. Y adentro hay más sistemas de enfriamiento.

Si el calor en la góndola sobrepasa cierto umbral, el aparato puede incendiarse. Tal cual. Pasa en las mejores marcas. La góndola, bien mirada, está atiborrada de lubricantes y cables con aislaciones plásticas sumamente combustibles. Paradójicamente, este desastre particular lo pueden causar los frenos neumáticos, no muy distintos de los de una motocicleta, con que el aparato trata de protegerse de incendios o engranes de caja cuando para no embalarse ya no alcanza con el frenado aerodinámico.

Las frenadas de apuro ponen los discos al rojo y un chispazo inoportuno puede volver la góndola una antorcha inapagable. En 2013, tras una seguidilla de accidentes por fuego en Europa que involucraron a casi todas las marcas grandes y mataron al menos a dos mecánicos en Holanda, el Imperial College de Londres calculó un total de 117 incendios anuales en una industria que entonces tenía menos de 240.000 molinos desplegados en el mundo.

El estudio inglés añadió que los fabricantes, para proteger su imagen, declaraban públicamente a lo sumo el 10% de los siniestros, aunque son localmente imposibles de disimular. En AgendAr les damos la razón: hemos agotado Internet buscando imágenes del único accidente fatal de una turbina en Argentina, en 2006. Textos hay algunos, pero alguien se encargó con todo éxito de que no hubiera fotos publicables.

Otro accidente posible es que el tren de multiplicación se “engrane” (quede atascado). Si esto sucede, la fuerza del viento, al no poder generar rotación, tal vez derribe la torre. Le pasó a IMPSA en 2006 con su primer gran turbina argentina en Cerro Arenales, Comodoro Rivadavia (2 heridos, un muerto) y le acaba ocurrir lo mismo en Octubre de este año a una turbina española Gamesa largamente inactiva instalada en el Cerro Chenque, dentro del casco urbano de la misma ciudad. El colapso esta vez no dejó víctimas.

Si el calor en la góndola sobrepasa cierto umbral, el aparato puede incendiarse. Tal cual. Pasa en las mejores marcas. La góndola, bien mirada, está atiborrada de lubricantes y cables con aislaciones plásticas sumamente combustibles. Paradójicamente, este desastre particular lo pueden causar los frenos neumáticos, no muy distintos de los de una motocicleta, con que el aparato trata de protegerse de incendios o engranes de caja cuando para no embalarse ya no alcanza con el frenado aerodinámico.

Las frenadas de apuro ponen los discos al rojo y un chispazo inoportuno puede volver la góndola una antorcha inapagable. En 2013, tras una seguidilla de accidentes por fuego en Europa que involucraron a casi todas las marcas grandes y mataron al menos a dos mecánicos en Holanda, el Imperial College de Londres calculó un total de 117 incendios anuales en una industria que entonces tenía menos de 240.000 molinos desplegados en el mundo.

El estudio inglés añadió que los fabricantes, para proteger su imagen, declaraban públicamente a lo sumo el 10% de los siniestros, aunque son localmente imposibles de disimular. En AgendAr les damos la razón: hemos agotado Internet buscando imágenes del único accidente fatal de una turbina en Argentina, en 2006. Textos hay algunos, pero alguien se encargó con todo éxito de que no hubiera fotos publicables.

Otro accidente posible es que el tren de multiplicación se “engrane” (quede atascado). Si esto sucede, la fuerza del viento, al no poder generar rotación, tal vez derribe la torre. Le pasó a IMPSA en 2006 con su primer gran turbina argentina en Cerro Arenales, Comodoro Rivadavia (2 heridos, un muerto) y le acaba ocurrir lo mismo en Octubre de este año a una turbina española Gamesa largamente inactiva instalada en el Cerro Chenque, dentro del casco urbano de la misma ciudad. El colapso esta vez no dejó víctimas.

Holanda, 2013, incendio de una Vestas V-66 de 1,75 MW. Dos mecánicos quedan atrapados en la góndola, a 80 metros de altura. El fuego y el derrumbe de la torre son los accidentes más temibles.

En Comodoro, donde están paradas por falta de mantenimiento casi todas (y a veces todas) las 26 turbinas del parque eólico Antonio Morán, entendieron que la idea de juntar tejido urbano y molinos gigantes es mala. También que en un país dado a brotes hiperinflacionarios, es imposible que molinos 100% importados cumplan sus 20 años de vida programada: los repuestos y los mantenimientos cuestan dólares. Van entendiendo también que una turbina permanentemente inmóvil en medio de una ciudad de vientos potentes y arrachados es más un problema de seguridad que un show de ecologismo.

Aunque a la vista del desinformado público los molinos parezcan simples hasta la bobera, como puede ver, son animales complicados. Si sirve de consuelo, no todos los países tienen ingenieros y técnicos capacitados para armar góndolas, incluso con planos y componentes 100% importados. Y diseñar turbinas argentinas, competitivas y buenas, señoras y señores, eso es ingeniería de la brava. Por ahora, eso lo logró sólo NRG, integrando piezas “off the shelf”. No es poco mérito. (Continuará)

Holanda, 2013, incendio de una Vestas V-66 de 1,75 MW. Dos mecánicos quedan atrapados en la góndola, a 80 metros de altura. El fuego y el derrumbe de la torre son los accidentes más temibles.

En Comodoro, donde están paradas por falta de mantenimiento casi todas (y a veces todas) las 26 turbinas del parque eólico Antonio Morán, entendieron que la idea de juntar tejido urbano y molinos gigantes es mala. También que en un país dado a brotes hiperinflacionarios, es imposible que molinos 100% importados cumplan sus 20 años de vida programada: los repuestos y los mantenimientos cuestan dólares. Van entendiendo también que una turbina permanentemente inmóvil en medio de una ciudad de vientos potentes y arrachados es más un problema de seguridad que un show de ecologismo.

Aunque a la vista del desinformado público los molinos parezcan simples hasta la bobera, como puede ver, son animales complicados. Si sirve de consuelo, no todos los países tienen ingenieros y técnicos capacitados para armar góndolas, incluso con planos y componentes 100% importados. Y diseñar turbinas argentinas, competitivas y buenas, señoras y señores, eso es ingeniería de la brava. Por ahora, eso lo logró sólo NRG, integrando piezas “off the shelf”. No es poco mérito. (Continuará)