La base de Neuquén no es la única estación espacial en el mundo que podría tener un uso dual, y el tema surgió sin que la Argentina diera un nombre concreto alguno durante el debate de la ONU en Ginebra. Hubo una larga discusión de más de 45 minutos sobre el tema. Nuestra delegación propuso la necesidad de imponer restricciones de desarme a las bases espaciales. Estados Unidos y el Reino Unido avalaron la iniciativa argentina. Pero se planteó una férrea oposición de China avalada por Rusia.

En el punto II, 7 del acta de esa reunión y bajo el título de «Amenazas» se dejó en claro que «algunas delegaciones expresaron la grave preocupación por la búsqueda y el uso de sistemas (ASAT) con capacidades». Para ello, se planteó «prevenir el desarrollo y prueba de esas capacidades incluyendo a aquellos con base terrestre como una cuestión de urgencia».

Los delegados de Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron como «amenazas» el «atasco, cegamiento, colisión como arma» de los satélites interceptados desde bases espaciales. También hubo expertos de esos países que allí mencionaron el uso de la «guerra electrónica» al evaluar que los satélites pueden verse afectados en su funcionamiento por el uso de rayos láser para dañar los sensores ópticos y la posibilidad de que se usen objetos espaciales de servicio por satélite para mover o dañar objetos espaciales.

También quedó plasmado en el acta de ese debate que «la tecnología detrás de al menos algunas bases espaciales son de doble uso por naturaleza. Hay sistemas que tienen usos legítimos, beneficiosos pero que también son inherentemente capaces de ser utilizados para interferir con el espacio de otros operadores de sistemas».

La delegación de la Argentina habría solicitado que se añadiera en el informe de la Comisión Permanente de Desarme una referencia «relativa a la necesidad de prevenir el desarrollo de capacidades de observación desde una base terrestre susceptibles de ser utilizadas con propósitos antisatélites».

Finalmente, el debate quedó trunco y se resolvió postergar cualquier decisión para el futuro.

Hasta ahí, la información sobre los debates en una dependencia de la ONU. A continuación, la nota de Infobae hace referencia a «una calificada fuente del Ministerio de Defensa», según la cual que el ministro Oscar Aguad planteó esta preocupación al más alto nivel y tiene sospechas de actividades no autorizadas por la Argentina en esa base china en Neuquén, manejada por el Ejército Popular.

Por el momento no se evalúa un pedido formal para controlar esa estación espacial aunque en el Ministerio de Defensa aseguraron sin vueltas: «es evidente que no podemos desconocer lo que otro país hace en nuestro territorio».

El tema genera un debate interno en el Gobierno entre el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que por el acuerdo sellado con China tiene posibilidad de uso de esa antena durante una hora y 40 minutos diarios pero no puede interferir en su administración y uso.

El jefe de Gabinete Marcos Peña expresó en junio de este año en un informe escrito que emitió al Congreso que la CONAE apoya al Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) que entró en operación en abril de 2018, para «brindar apoyo durante el lanzamiento del satélite lunar de comunicación remota, QueQiao -etapa preliminar antes del lanzamiento de la misión Chang-E 4, prevista para fin de este año».

Además, Peña aclaró en la respuesta escrita que dio al Congreso que la CONAE «está trabajando en la formulación de un Llamado de Oportunidad, tendiente a convocar a la comunidad científica de cara a la proposición de diferentes proyectos de uso técnico de la infraestructura disponible» para que en el futuro los recursos humanos de la Argentina que tomen intervención en la estación de China «reciban cursos de entrenamiento correspondiente en el uso del equipamiento de la Estación». No se menciona el control de la base.

En el informe del jefe de Gabinete al Congreso se detalló que los proyectos de la estación espacial de China en Neuquén «son comunes a realizar con la estación DS3 de la ESA (de la Unión Europea) en Malargüe, por ser ambas estaciones muy similares».

También dice Infobae que durante la reciente visita a la Argentina del jefe del Pentágono James Mattis, el militar norteamericano planteó categóricamente la preocupación de Washington sobre este tema. Durante una reunión en el Ministerio de Defensa con Aguad, los representantes del Estado Mayor Conjunto y miembros del gabinete de Macri se habló del tema abiertamente y con tono de advertencia de parte de Washington.

La nota incluye una referencia a una desmentida del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Tidd, sobre una base militar de los EE.UU. en Neuquén. «Lo explicamos muchas veces. Se trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una catástrofe humanitaria». Y afirma que volvió a deslizar la preocupación de Estados Unidos sobre el avance de China en la región.

La conclusión de Infobae es que el debate entre China y Estados Unidos en el Comité Permanente de Naciones Unidas fue una muestra clara de que el tema es preocupante, que hay reacciones defensivas y que son muchos los que exigen al Gobierno que tome medidas respecto de los controles en el futuro inmediato sobre la base de Neuquén.

La base de Neuquén no es la única estación espacial en el mundo que podría tener un uso dual, y el tema surgió sin que la Argentina diera un nombre concreto alguno durante el debate de la ONU en Ginebra. Hubo una larga discusión de más de 45 minutos sobre el tema. Nuestra delegación propuso la necesidad de imponer restricciones de desarme a las bases espaciales. Estados Unidos y el Reino Unido avalaron la iniciativa argentina. Pero se planteó una férrea oposición de China avalada por Rusia.

En el punto II, 7 del acta de esa reunión y bajo el título de «Amenazas» se dejó en claro que «algunas delegaciones expresaron la grave preocupación por la búsqueda y el uso de sistemas (ASAT) con capacidades». Para ello, se planteó «prevenir el desarrollo y prueba de esas capacidades incluyendo a aquellos con base terrestre como una cuestión de urgencia».

Los delegados de Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron como «amenazas» el «atasco, cegamiento, colisión como arma» de los satélites interceptados desde bases espaciales. También hubo expertos de esos países que allí mencionaron el uso de la «guerra electrónica» al evaluar que los satélites pueden verse afectados en su funcionamiento por el uso de rayos láser para dañar los sensores ópticos y la posibilidad de que se usen objetos espaciales de servicio por satélite para mover o dañar objetos espaciales.

También quedó plasmado en el acta de ese debate que «la tecnología detrás de al menos algunas bases espaciales son de doble uso por naturaleza. Hay sistemas que tienen usos legítimos, beneficiosos pero que también son inherentemente capaces de ser utilizados para interferir con el espacio de otros operadores de sistemas».

La delegación de la Argentina habría solicitado que se añadiera en el informe de la Comisión Permanente de Desarme una referencia «relativa a la necesidad de prevenir el desarrollo de capacidades de observación desde una base terrestre susceptibles de ser utilizadas con propósitos antisatélites».

Finalmente, el debate quedó trunco y se resolvió postergar cualquier decisión para el futuro.

Hasta ahí, la información sobre los debates en una dependencia de la ONU. A continuación, la nota de Infobae hace referencia a «una calificada fuente del Ministerio de Defensa», según la cual que el ministro Oscar Aguad planteó esta preocupación al más alto nivel y tiene sospechas de actividades no autorizadas por la Argentina en esa base china en Neuquén, manejada por el Ejército Popular.

Por el momento no se evalúa un pedido formal para controlar esa estación espacial aunque en el Ministerio de Defensa aseguraron sin vueltas: «es evidente que no podemos desconocer lo que otro país hace en nuestro territorio».

El tema genera un debate interno en el Gobierno entre el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que por el acuerdo sellado con China tiene posibilidad de uso de esa antena durante una hora y 40 minutos diarios pero no puede interferir en su administración y uso.

El jefe de Gabinete Marcos Peña expresó en junio de este año en un informe escrito que emitió al Congreso que la CONAE apoya al Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) que entró en operación en abril de 2018, para «brindar apoyo durante el lanzamiento del satélite lunar de comunicación remota, QueQiao -etapa preliminar antes del lanzamiento de la misión Chang-E 4, prevista para fin de este año».

Además, Peña aclaró en la respuesta escrita que dio al Congreso que la CONAE «está trabajando en la formulación de un Llamado de Oportunidad, tendiente a convocar a la comunidad científica de cara a la proposición de diferentes proyectos de uso técnico de la infraestructura disponible» para que en el futuro los recursos humanos de la Argentina que tomen intervención en la estación de China «reciban cursos de entrenamiento correspondiente en el uso del equipamiento de la Estación». No se menciona el control de la base.

En el informe del jefe de Gabinete al Congreso se detalló que los proyectos de la estación espacial de China en Neuquén «son comunes a realizar con la estación DS3 de la ESA (de la Unión Europea) en Malargüe, por ser ambas estaciones muy similares».

También dice Infobae que durante la reciente visita a la Argentina del jefe del Pentágono James Mattis, el militar norteamericano planteó categóricamente la preocupación de Washington sobre este tema. Durante una reunión en el Ministerio de Defensa con Aguad, los representantes del Estado Mayor Conjunto y miembros del gabinete de Macri se habló del tema abiertamente y con tono de advertencia de parte de Washington.

La nota incluye una referencia a una desmentida del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Tidd, sobre una base militar de los EE.UU. en Neuquén. «Lo explicamos muchas veces. Se trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una catástrofe humanitaria». Y afirma que volvió a deslizar la preocupación de Estados Unidos sobre el avance de China en la región.

La conclusión de Infobae es que el debate entre China y Estados Unidos en el Comité Permanente de Naciones Unidas fue una muestra clara de que el tema es preocupante, que hay reacciones defensivas y que son muchos los que exigen al Gobierno que tome medidas respecto de los controles en el futuro inmediato sobre la base de Neuquén. Argentina, en medio de una pulseada entre EE.UU. y China

(Nos parece importante acercar a nuestros lectores alguna información que el periodista Martín Dinatale publicó ayer en Infobae. Porque China es un cliente y un inversor clave en Argentina. Y no es necesario subrayar el papel que cumplen los Estados Unidos en nuestra economía. Entonces, cualquier parte del conflicto de intereses entre esas dos Grandes Potencias es de vital interés para nosotros. También vale la pena tomar en cuenta, por supuesto, que operaciones y trascendidos periodísticos son parte de las herramientas de ese conflicto).

«Argentina desató un cortocicuito diplomático entre China y EE.UU. en la Comisión Permanente de Desarme de Naciones Unidas al sugerir que las estaciones espaciales diseminadas en todo el mundo sean sometidas a un rígido sistema para evitar la intercepción de satélites.

El origen de esta polémica, en el caso de nuestro país, es la base de avistaje lunar que el gobierno chino instaló desde el 2015 en Neuquén y que la administración de Donald Trump habría alertado en reserva sobre su eventual uso dual y su posible potencialidad para interceptar satélites.

El entredicho diplomático de Washington y Beijng ocurrió el 11 de septiembre pasado en Ginebra pero sólo se conoció la semana pasada cuando un grupo de legisladores argentinos del oficialismo y la oposición, liderado por el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, visitó las dependencias de la ONU en Suiza.

Durante la reunión anual de la Comisión Permanente para el Desarme se dio el cruce entre China y Estados Unidos, promovido inusitadamente por Argentina. Según consta en las actas de esa conferencia, bajo el rótulo «Prevención de una carrera de armamentos en el espacio exterior», la delegación argentina que encabeza el embajador Carlos Foradori planteó la necesidad de acordar un programa de prevención y limitación a las estaciones espaciales por su eventual potencial para interceptar satélites.

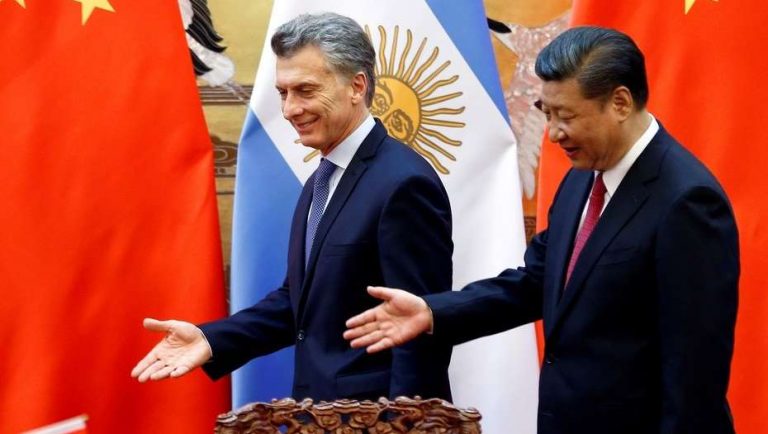

La preocupación viene de arrastre. Cuando llegó al poder en el 2016, Mauricio Macri exigió a la administración de Xi Jinping firmar un anexo al acuerdo: que la estación situada en la localidad de Bajada del Agrio sobre 200 hectáreas manejadas y controladas por el Ejército Popular de China sea para «uso pacífico». China aceptó firmar esa adenda pedida por Macri.

Sin embargo, tanto el gobierno de Trump como los de algunos países europeos plantean que la base de Neuquén podría interceptar satélites en el futuro inmediato por medio de la antena de más de 70 metros allí instalada.

La base de Neuquén no es la única estación espacial en el mundo que podría tener un uso dual, y el tema surgió sin que la Argentina diera un nombre concreto alguno durante el debate de la ONU en Ginebra. Hubo una larga discusión de más de 45 minutos sobre el tema. Nuestra delegación propuso la necesidad de imponer restricciones de desarme a las bases espaciales. Estados Unidos y el Reino Unido avalaron la iniciativa argentina. Pero se planteó una férrea oposición de China avalada por Rusia.

En el punto II, 7 del acta de esa reunión y bajo el título de «Amenazas» se dejó en claro que «algunas delegaciones expresaron la grave preocupación por la búsqueda y el uso de sistemas (ASAT) con capacidades». Para ello, se planteó «prevenir el desarrollo y prueba de esas capacidades incluyendo a aquellos con base terrestre como una cuestión de urgencia».

Los delegados de Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron como «amenazas» el «atasco, cegamiento, colisión como arma» de los satélites interceptados desde bases espaciales. También hubo expertos de esos países que allí mencionaron el uso de la «guerra electrónica» al evaluar que los satélites pueden verse afectados en su funcionamiento por el uso de rayos láser para dañar los sensores ópticos y la posibilidad de que se usen objetos espaciales de servicio por satélite para mover o dañar objetos espaciales.

También quedó plasmado en el acta de ese debate que «la tecnología detrás de al menos algunas bases espaciales son de doble uso por naturaleza. Hay sistemas que tienen usos legítimos, beneficiosos pero que también son inherentemente capaces de ser utilizados para interferir con el espacio de otros operadores de sistemas».

La delegación de la Argentina habría solicitado que se añadiera en el informe de la Comisión Permanente de Desarme una referencia «relativa a la necesidad de prevenir el desarrollo de capacidades de observación desde una base terrestre susceptibles de ser utilizadas con propósitos antisatélites».

Finalmente, el debate quedó trunco y se resolvió postergar cualquier decisión para el futuro.

Hasta ahí, la información sobre los debates en una dependencia de la ONU. A continuación, la nota de Infobae hace referencia a «una calificada fuente del Ministerio de Defensa», según la cual que el ministro Oscar Aguad planteó esta preocupación al más alto nivel y tiene sospechas de actividades no autorizadas por la Argentina en esa base china en Neuquén, manejada por el Ejército Popular.

Por el momento no se evalúa un pedido formal para controlar esa estación espacial aunque en el Ministerio de Defensa aseguraron sin vueltas: «es evidente que no podemos desconocer lo que otro país hace en nuestro territorio».

El tema genera un debate interno en el Gobierno entre el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que por el acuerdo sellado con China tiene posibilidad de uso de esa antena durante una hora y 40 minutos diarios pero no puede interferir en su administración y uso.

El jefe de Gabinete Marcos Peña expresó en junio de este año en un informe escrito que emitió al Congreso que la CONAE apoya al Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) que entró en operación en abril de 2018, para «brindar apoyo durante el lanzamiento del satélite lunar de comunicación remota, QueQiao -etapa preliminar antes del lanzamiento de la misión Chang-E 4, prevista para fin de este año».

Además, Peña aclaró en la respuesta escrita que dio al Congreso que la CONAE «está trabajando en la formulación de un Llamado de Oportunidad, tendiente a convocar a la comunidad científica de cara a la proposición de diferentes proyectos de uso técnico de la infraestructura disponible» para que en el futuro los recursos humanos de la Argentina que tomen intervención en la estación de China «reciban cursos de entrenamiento correspondiente en el uso del equipamiento de la Estación». No se menciona el control de la base.

En el informe del jefe de Gabinete al Congreso se detalló que los proyectos de la estación espacial de China en Neuquén «son comunes a realizar con la estación DS3 de la ESA (de la Unión Europea) en Malargüe, por ser ambas estaciones muy similares».

También dice Infobae que durante la reciente visita a la Argentina del jefe del Pentágono James Mattis, el militar norteamericano planteó categóricamente la preocupación de Washington sobre este tema. Durante una reunión en el Ministerio de Defensa con Aguad, los representantes del Estado Mayor Conjunto y miembros del gabinete de Macri se habló del tema abiertamente y con tono de advertencia de parte de Washington.

La nota incluye una referencia a una desmentida del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Tidd, sobre una base militar de los EE.UU. en Neuquén. «Lo explicamos muchas veces. Se trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una catástrofe humanitaria». Y afirma que volvió a deslizar la preocupación de Estados Unidos sobre el avance de China en la región.

La conclusión de Infobae es que el debate entre China y Estados Unidos en el Comité Permanente de Naciones Unidas fue una muestra clara de que el tema es preocupante, que hay reacciones defensivas y que son muchos los que exigen al Gobierno que tome medidas respecto de los controles en el futuro inmediato sobre la base de Neuquén.

La base de Neuquén no es la única estación espacial en el mundo que podría tener un uso dual, y el tema surgió sin que la Argentina diera un nombre concreto alguno durante el debate de la ONU en Ginebra. Hubo una larga discusión de más de 45 minutos sobre el tema. Nuestra delegación propuso la necesidad de imponer restricciones de desarme a las bases espaciales. Estados Unidos y el Reino Unido avalaron la iniciativa argentina. Pero se planteó una férrea oposición de China avalada por Rusia.

En el punto II, 7 del acta de esa reunión y bajo el título de «Amenazas» se dejó en claro que «algunas delegaciones expresaron la grave preocupación por la búsqueda y el uso de sistemas (ASAT) con capacidades». Para ello, se planteó «prevenir el desarrollo y prueba de esas capacidades incluyendo a aquellos con base terrestre como una cuestión de urgencia».

Los delegados de Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron como «amenazas» el «atasco, cegamiento, colisión como arma» de los satélites interceptados desde bases espaciales. También hubo expertos de esos países que allí mencionaron el uso de la «guerra electrónica» al evaluar que los satélites pueden verse afectados en su funcionamiento por el uso de rayos láser para dañar los sensores ópticos y la posibilidad de que se usen objetos espaciales de servicio por satélite para mover o dañar objetos espaciales.

También quedó plasmado en el acta de ese debate que «la tecnología detrás de al menos algunas bases espaciales son de doble uso por naturaleza. Hay sistemas que tienen usos legítimos, beneficiosos pero que también son inherentemente capaces de ser utilizados para interferir con el espacio de otros operadores de sistemas».

La delegación de la Argentina habría solicitado que se añadiera en el informe de la Comisión Permanente de Desarme una referencia «relativa a la necesidad de prevenir el desarrollo de capacidades de observación desde una base terrestre susceptibles de ser utilizadas con propósitos antisatélites».

Finalmente, el debate quedó trunco y se resolvió postergar cualquier decisión para el futuro.

Hasta ahí, la información sobre los debates en una dependencia de la ONU. A continuación, la nota de Infobae hace referencia a «una calificada fuente del Ministerio de Defensa», según la cual que el ministro Oscar Aguad planteó esta preocupación al más alto nivel y tiene sospechas de actividades no autorizadas por la Argentina en esa base china en Neuquén, manejada por el Ejército Popular.

Por el momento no se evalúa un pedido formal para controlar esa estación espacial aunque en el Ministerio de Defensa aseguraron sin vueltas: «es evidente que no podemos desconocer lo que otro país hace en nuestro territorio».

El tema genera un debate interno en el Gobierno entre el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que por el acuerdo sellado con China tiene posibilidad de uso de esa antena durante una hora y 40 minutos diarios pero no puede interferir en su administración y uso.

El jefe de Gabinete Marcos Peña expresó en junio de este año en un informe escrito que emitió al Congreso que la CONAE apoya al Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) que entró en operación en abril de 2018, para «brindar apoyo durante el lanzamiento del satélite lunar de comunicación remota, QueQiao -etapa preliminar antes del lanzamiento de la misión Chang-E 4, prevista para fin de este año».

Además, Peña aclaró en la respuesta escrita que dio al Congreso que la CONAE «está trabajando en la formulación de un Llamado de Oportunidad, tendiente a convocar a la comunidad científica de cara a la proposición de diferentes proyectos de uso técnico de la infraestructura disponible» para que en el futuro los recursos humanos de la Argentina que tomen intervención en la estación de China «reciban cursos de entrenamiento correspondiente en el uso del equipamiento de la Estación». No se menciona el control de la base.

En el informe del jefe de Gabinete al Congreso se detalló que los proyectos de la estación espacial de China en Neuquén «son comunes a realizar con la estación DS3 de la ESA (de la Unión Europea) en Malargüe, por ser ambas estaciones muy similares».

También dice Infobae que durante la reciente visita a la Argentina del jefe del Pentágono James Mattis, el militar norteamericano planteó categóricamente la preocupación de Washington sobre este tema. Durante una reunión en el Ministerio de Defensa con Aguad, los representantes del Estado Mayor Conjunto y miembros del gabinete de Macri se habló del tema abiertamente y con tono de advertencia de parte de Washington.

La nota incluye una referencia a una desmentida del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Tidd, sobre una base militar de los EE.UU. en Neuquén. «Lo explicamos muchas veces. Se trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una catástrofe humanitaria». Y afirma que volvió a deslizar la preocupación de Estados Unidos sobre el avance de China en la región.

La conclusión de Infobae es que el debate entre China y Estados Unidos en el Comité Permanente de Naciones Unidas fue una muestra clara de que el tema es preocupante, que hay reacciones defensivas y que son muchos los que exigen al Gobierno que tome medidas respecto de los controles en el futuro inmediato sobre la base de Neuquén.

La base de Neuquén no es la única estación espacial en el mundo que podría tener un uso dual, y el tema surgió sin que la Argentina diera un nombre concreto alguno durante el debate de la ONU en Ginebra. Hubo una larga discusión de más de 45 minutos sobre el tema. Nuestra delegación propuso la necesidad de imponer restricciones de desarme a las bases espaciales. Estados Unidos y el Reino Unido avalaron la iniciativa argentina. Pero se planteó una férrea oposición de China avalada por Rusia.

En el punto II, 7 del acta de esa reunión y bajo el título de «Amenazas» se dejó en claro que «algunas delegaciones expresaron la grave preocupación por la búsqueda y el uso de sistemas (ASAT) con capacidades». Para ello, se planteó «prevenir el desarrollo y prueba de esas capacidades incluyendo a aquellos con base terrestre como una cuestión de urgencia».

Los delegados de Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron como «amenazas» el «atasco, cegamiento, colisión como arma» de los satélites interceptados desde bases espaciales. También hubo expertos de esos países que allí mencionaron el uso de la «guerra electrónica» al evaluar que los satélites pueden verse afectados en su funcionamiento por el uso de rayos láser para dañar los sensores ópticos y la posibilidad de que se usen objetos espaciales de servicio por satélite para mover o dañar objetos espaciales.

También quedó plasmado en el acta de ese debate que «la tecnología detrás de al menos algunas bases espaciales son de doble uso por naturaleza. Hay sistemas que tienen usos legítimos, beneficiosos pero que también son inherentemente capaces de ser utilizados para interferir con el espacio de otros operadores de sistemas».

La delegación de la Argentina habría solicitado que se añadiera en el informe de la Comisión Permanente de Desarme una referencia «relativa a la necesidad de prevenir el desarrollo de capacidades de observación desde una base terrestre susceptibles de ser utilizadas con propósitos antisatélites».

Finalmente, el debate quedó trunco y se resolvió postergar cualquier decisión para el futuro.

Hasta ahí, la información sobre los debates en una dependencia de la ONU. A continuación, la nota de Infobae hace referencia a «una calificada fuente del Ministerio de Defensa», según la cual que el ministro Oscar Aguad planteó esta preocupación al más alto nivel y tiene sospechas de actividades no autorizadas por la Argentina en esa base china en Neuquén, manejada por el Ejército Popular.

Por el momento no se evalúa un pedido formal para controlar esa estación espacial aunque en el Ministerio de Defensa aseguraron sin vueltas: «es evidente que no podemos desconocer lo que otro país hace en nuestro territorio».

El tema genera un debate interno en el Gobierno entre el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que por el acuerdo sellado con China tiene posibilidad de uso de esa antena durante una hora y 40 minutos diarios pero no puede interferir en su administración y uso.

El jefe de Gabinete Marcos Peña expresó en junio de este año en un informe escrito que emitió al Congreso que la CONAE apoya al Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) que entró en operación en abril de 2018, para «brindar apoyo durante el lanzamiento del satélite lunar de comunicación remota, QueQiao -etapa preliminar antes del lanzamiento de la misión Chang-E 4, prevista para fin de este año».

Además, Peña aclaró en la respuesta escrita que dio al Congreso que la CONAE «está trabajando en la formulación de un Llamado de Oportunidad, tendiente a convocar a la comunidad científica de cara a la proposición de diferentes proyectos de uso técnico de la infraestructura disponible» para que en el futuro los recursos humanos de la Argentina que tomen intervención en la estación de China «reciban cursos de entrenamiento correspondiente en el uso del equipamiento de la Estación». No se menciona el control de la base.

En el informe del jefe de Gabinete al Congreso se detalló que los proyectos de la estación espacial de China en Neuquén «son comunes a realizar con la estación DS3 de la ESA (de la Unión Europea) en Malargüe, por ser ambas estaciones muy similares».

También dice Infobae que durante la reciente visita a la Argentina del jefe del Pentágono James Mattis, el militar norteamericano planteó categóricamente la preocupación de Washington sobre este tema. Durante una reunión en el Ministerio de Defensa con Aguad, los representantes del Estado Mayor Conjunto y miembros del gabinete de Macri se habló del tema abiertamente y con tono de advertencia de parte de Washington.

La nota incluye una referencia a una desmentida del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Tidd, sobre una base militar de los EE.UU. en Neuquén. «Lo explicamos muchas veces. Se trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una catástrofe humanitaria». Y afirma que volvió a deslizar la preocupación de Estados Unidos sobre el avance de China en la región.

La conclusión de Infobae es que el debate entre China y Estados Unidos en el Comité Permanente de Naciones Unidas fue una muestra clara de que el tema es preocupante, que hay reacciones defensivas y que son muchos los que exigen al Gobierno que tome medidas respecto de los controles en el futuro inmediato sobre la base de Neuquén.

La base de Neuquén no es la única estación espacial en el mundo que podría tener un uso dual, y el tema surgió sin que la Argentina diera un nombre concreto alguno durante el debate de la ONU en Ginebra. Hubo una larga discusión de más de 45 minutos sobre el tema. Nuestra delegación propuso la necesidad de imponer restricciones de desarme a las bases espaciales. Estados Unidos y el Reino Unido avalaron la iniciativa argentina. Pero se planteó una férrea oposición de China avalada por Rusia.

En el punto II, 7 del acta de esa reunión y bajo el título de «Amenazas» se dejó en claro que «algunas delegaciones expresaron la grave preocupación por la búsqueda y el uso de sistemas (ASAT) con capacidades». Para ello, se planteó «prevenir el desarrollo y prueba de esas capacidades incluyendo a aquellos con base terrestre como una cuestión de urgencia».

Los delegados de Estados Unidos y el Reino Unido sostuvieron como «amenazas» el «atasco, cegamiento, colisión como arma» de los satélites interceptados desde bases espaciales. También hubo expertos de esos países que allí mencionaron el uso de la «guerra electrónica» al evaluar que los satélites pueden verse afectados en su funcionamiento por el uso de rayos láser para dañar los sensores ópticos y la posibilidad de que se usen objetos espaciales de servicio por satélite para mover o dañar objetos espaciales.

También quedó plasmado en el acta de ese debate que «la tecnología detrás de al menos algunas bases espaciales son de doble uso por naturaleza. Hay sistemas que tienen usos legítimos, beneficiosos pero que también son inherentemente capaces de ser utilizados para interferir con el espacio de otros operadores de sistemas».

La delegación de la Argentina habría solicitado que se añadiera en el informe de la Comisión Permanente de Desarme una referencia «relativa a la necesidad de prevenir el desarrollo de capacidades de observación desde una base terrestre susceptibles de ser utilizadas con propósitos antisatélites».

Finalmente, el debate quedó trunco y se resolvió postergar cualquier decisión para el futuro.

Hasta ahí, la información sobre los debates en una dependencia de la ONU. A continuación, la nota de Infobae hace referencia a «una calificada fuente del Ministerio de Defensa», según la cual que el ministro Oscar Aguad planteó esta preocupación al más alto nivel y tiene sospechas de actividades no autorizadas por la Argentina en esa base china en Neuquén, manejada por el Ejército Popular.

Por el momento no se evalúa un pedido formal para controlar esa estación espacial aunque en el Ministerio de Defensa aseguraron sin vueltas: «es evidente que no podemos desconocer lo que otro país hace en nuestro territorio».

El tema genera un debate interno en el Gobierno entre el Ministerio de Defensa y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que por el acuerdo sellado con China tiene posibilidad de uso de esa antena durante una hora y 40 minutos diarios pero no puede interferir en su administración y uso.

El jefe de Gabinete Marcos Peña expresó en junio de este año en un informe escrito que emitió al Congreso que la CONAE apoya al Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP) que entró en operación en abril de 2018, para «brindar apoyo durante el lanzamiento del satélite lunar de comunicación remota, QueQiao -etapa preliminar antes del lanzamiento de la misión Chang-E 4, prevista para fin de este año».

Además, Peña aclaró en la respuesta escrita que dio al Congreso que la CONAE «está trabajando en la formulación de un Llamado de Oportunidad, tendiente a convocar a la comunidad científica de cara a la proposición de diferentes proyectos de uso técnico de la infraestructura disponible» para que en el futuro los recursos humanos de la Argentina que tomen intervención en la estación de China «reciban cursos de entrenamiento correspondiente en el uso del equipamiento de la Estación». No se menciona el control de la base.

En el informe del jefe de Gabinete al Congreso se detalló que los proyectos de la estación espacial de China en Neuquén «son comunes a realizar con la estación DS3 de la ESA (de la Unión Europea) en Malargüe, por ser ambas estaciones muy similares».

También dice Infobae que durante la reciente visita a la Argentina del jefe del Pentágono James Mattis, el militar norteamericano planteó categóricamente la preocupación de Washington sobre este tema. Durante una reunión en el Ministerio de Defensa con Aguad, los representantes del Estado Mayor Conjunto y miembros del gabinete de Macri se habló del tema abiertamente y con tono de advertencia de parte de Washington.

La nota incluye una referencia a una desmentida del jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Tidd, sobre una base militar de los EE.UU. en Neuquén. «Lo explicamos muchas veces. Se trata de un Centro de Respuesta a Crisis Humanitarias que fue solicitado. Está enfocado en atender a civiles ante una catástrofe humanitaria». Y afirma que volvió a deslizar la preocupación de Estados Unidos sobre el avance de China en la región.

La conclusión de Infobae es que el debate entre China y Estados Unidos en el Comité Permanente de Naciones Unidas fue una muestra clara de que el tema es preocupante, que hay reacciones defensivas y que son muchos los que exigen al Gobierno que tome medidas respecto de los controles en el futuro inmediato sobre la base de Neuquén. Aumentó el número de empresas que proyectan despidos

En marzo, el 42% de las empresas planificaba contrataciones durante 2018 y sólo el 18%, desvinculaciones. Seis meses más tarde, en septiembre, este último número se elevó a 56%, según el relevamiento que la consultora Willis Towers Watson repitió entre entre 454 empresas. Y la proporción de las compañías que proyectan contrataciones bajó a 38%.

“De ese 56%, la mitad, a la vez que desvincula, contrata”, aclara Marcela Angeli, directora de Gestión de Talento de la consultora. En estos casos, agrega, “hay cambios en la estructura organizacional o recambios generacionales”. Por otro lado, “las que están desvinculando sin volver a tomar gente representan un 23% del total de las empresas consultadas”.

Lo que surge de las comparaciones es el impacto de la recesión en el empleo. Según los datos de la Secretaría de Trabajo, en los últimos 7 meses la variación anualizada del empleo registrado retrocedió el 2,2%. Y se agrandó la brecha negativa entre el personal que incorporan las empresas (“tasa de entrada”) y las desvinculaciones (“tasa de salida”), según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de Trabajo.

En el caso de los empleados fuera de convenio, el freno en las contrataciones se hace visible en la cancelación de búsquedas para posiciones altas en las empresas. Un reciente informe de Page Executive, que recluta altos mandos, señala que, durante los últimos 6 meses, un 25% de las búsquedas previstas se suspendieron o demoraron, mientras que otro 25% fueron directamente canceladas.

Otro dato que surge de este informe es que son escasas las búsquedas de profesionales orientadas a nuevas posiciones: la mayor parte de ellas son reemplazos. “Las búsquedas que se encuentran activas se vinculan en su mayoría a los sectores de tecnología y energía, cuya dinámica está relativamente aislada de la coyuntura. Por otro lado, sectores vinculados a la venta, construcción y consumo son los más rezagados y complicados».

Un seminario para exportar a China

Este 25 de octubre se realizará en el teatro Lola Membrives el China Day, en el que expondrán ejecutivos de tecnológicas chinas ligados al comercio electrónico (Alibaba, JD, TMall y LianLian Pay), el embajador argentino en China, Diego Guelar y empresarios locales activos en ese mercado, como Sergio Spadone, Santiago Vota y Alejandro Wagner, director de la AAICI, una entidad que asiste a exportadores.

China es la segunda potencia económica mundial y posee uno de los principales mercados de consumo. Estadísticas privadas indican que el gigante asiático cuenta actualmente con más de 500 millones personas de clase media, dispuestas a consumir productos locales y también globales. “China vende online en 9 horas lo mismo que toda la Argentina en un año”, dicen los organizadores del China Day. ¿Es fácil para una pyme argentina acceder a ese mercado? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? ¿Qué monto de inversión se requiere? Es lo que se tratará de responder.

La tentación de acceder a China suena irresistible.Si bien existen barreras lógicas (distancias, conocimiento y un capital mínimo), las principales trabas son culturales. Y las plataformas de eCommerce y los medios de pago electrónicos resultan un puente facilitador.

“No es necesario abrir oficinas en China para vender allí. Hay otras opciones, por ejemplo se puede contratar una empresa para que opere un shop exclusivo de la marca o buscar un socio que comercialice productos similares para que compre los productos o que los obtenga en consignación”, dice Sergio Spadone, CEO de la consultora BML China Business.

El ascenso social de China introduce año tras año millones de nuevos consumidores, lo que abre un abanico de posibilidades para las empresas nacionales. “La demanda de productos internacionales (desde frutas, mariscos y vinos hasta cafeteras y hornos de convección, está creciendo rápidamente en ciudades de nivel inferior. JD proporciona una solución integral para acceder a estos mercados emergentes, desde importar los productos hasta entregarlos”, señala Lori Chao, directora de esa compañía.

Alibaba es la Amazon china. Curiosamente, el desarrollo del comercio electrónico está muy desarrollado. Los entendidos aclaran que el efectivo y las tarjetas se usan cada vez menos, por el avance de las billeteras digitales, como WeChat, la aplicación más popular con la que se puede pagar todo. “Si EE.UU. es un país basado en los automóviles, China es ahora un país impulsado por Internet y la telefonía móvil”, postuló Jack Ma, fundador de Alibaba. Un estudio indica que dentro de 2 años, en 2020, China concentrará el 60% del e-Commerce mundial.

Los gigantes de la informática se van a la «nube»

La semana pasada murió Paul Allen, cofundador de Microsoft y uno de los pioneros de la era de las computadoras personales, junto con su socio Bill Gates, Steve Jobs de Apple y Gordon Moore, de Intel. El legado de esa elite tecnológica, atraviesa una nueva fase de reconversión con el foco puesto en el cloud computing, la virtualización de la gestión empresarial y la venta de servicios. Microsoft, así, alcanzó una facturación anual récord de US$ 110.300 millones bajo la conducción de su actual CEO, el ingeniero indio Satya Nadella.

La renovación de la industria es profunda y muchos colosos de la era informática recuperan protagonismo con la nube (Microsoft, IBM, Oracle y SAP, entre otros), frente a rivales de la talla de Google, Facebook, Amazon y Apple. “La nube abarca conceptos diversos, como la inteligencia artificial, poder de cómputo, infraestructura y almacenamiento virtual, entre otras cosas. Es un negocio nuevo para nosotros”, explica Ezequiel Glinsky, CTO (Chief Technical Officer) de Microsoft, pero aclara que ese segmento “representa el 50% de los ingresos de la compañía”.

El cloud computing (computación en la nube) es la tercerización del centro de cómputos, un servicio que les permite a usuarios y empresas acceder a sus sistemas virtuales a través de Internet (equipamiento, servidores, base de datos y programas) sin necesidad de comprarlos y mantenerlos. En realidad es un esquema de alquiler de hardware y software, que habilita la opción del pago por uso. “Las viejas terminales bobas de una red tienen hoy un poder de cómputo enorme”, añade Glinsky.

Microsoft construyó su imperio del software con los sistemas operativos (DOS y Windows) y programas utilitarios del paquete Office (Word, Excel, Power Point). Aquel modelo de negocios inicial basado en la venta de licencias de productos se mantiene vigente, pero va perdiendo relevancia. “Para Microsoft todavía es un negocio rentable, sano y en el que nos sentimos cómodos. Pero cada vez son menos las empresas y organizaciones que lo usan”.

Los micros de larga distancia, al borde de la bancarrota

Aparecieron hace un siglo para plantarle pelea al tren, amo y señor del transporte

en ese tiempo, y pronto comunicaron los más diversos pueblos del país. Pero hoy están heridos de muerte: son los ómnibus de larga distancia, que, con 4.299 unidades en las rutas, temen que las aerolíneas low cost les den un tiro de gracia para rematar un negocio que ya viene deteriorado por otros factores.

Con solo mirar un gráfico de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se puede comprobar la decadencia de este medio de transporte.

- En solo una década, entre 2006 y 2016, el número de pasajeros transportados por año pasó de 61.764.902 a 36.452.240.

El Gobierno proyecta ampliar «Precios Cuidados» para fin de año y el verano

El Gobierno analiza ampliar la canasta de Precios Cuidados para incluir al menos 15 productos “navideños” y del consumo de fin de año y verano.

Esta vez no se trata de una canasta diferenciada sino que el nuevo marco permite sumar productos al acuerdo general. Lo que no se estableció ahora son los precios.

Algunos supermercados empezaron a hacer encargos con anticipación y encontraron que la canasta navideña llegaba con aumentos del 80% al 100%. Todo en un contexto de preocupación luego que se conocieran los datos de septiembre, que reflejaron un alza del costo de vida del 6,5% en las góndolas, y un incremento del 16% en los precios mayoristas.

El énfasis de la Secretaría de Comercio está en el cumplimiento del programa, que no haya desabastecimiento y esté mejor señalizado. Para que no haya faltantes también se enfocaron más en primeras marcas, que tienen mayor volumen y pueden garantizar el cumplimiento del programa.

En los supermercados, Precios Cuidados llegó a representar el 10% de la facturación en 2014 en el momento de mayor popularidad del programa.

En la Cámara de la Construcción buscan despegarse de los «cuadernos»

Las cámaras empresariales buscan la forma de “depurarse” por el impacto de las causas judiciales por corrupción. No solo por la baja imagen pública del empresariado: también afecta al financiamiento a la hora de hacer negocios.

La encuesta presentada en el Coloquio de IDEA fue lapidaria con el sector privado: sobre 500 consultados, solo el 22% cree que la imagen de los empresarios es positiva. En Brasil, pese al Lava Jato, esa porción llega al 46%, según el relevamiento a cargo de Luis Costa y Asociados.

Una de las que comenzarán con la renovación es la Cámara de la Construcción, la más afectada por las denuncias de los cuadernos, que busca recuperar no solo la imagen, sino también remontar el impacto en la actividad y el financiamiento para el sector de la obra pública.

A fin de noviembre, la Cámara que hoy preside Gustavo Weiss elegirá sus autoridades, y la presidencia quedaría en manos del secretario de la Cámara, Julio Crivelli, un histórico, de familia de constructores industriales.

Los que están en la causa ya dejaron de estar en el comité, señalan en la Cámara de la Construcción. La idea es que no vuelvan a un cargo, aunque sí podrá hacerlo alguien de sus empresas.

La Historia del Pulqui – 2°

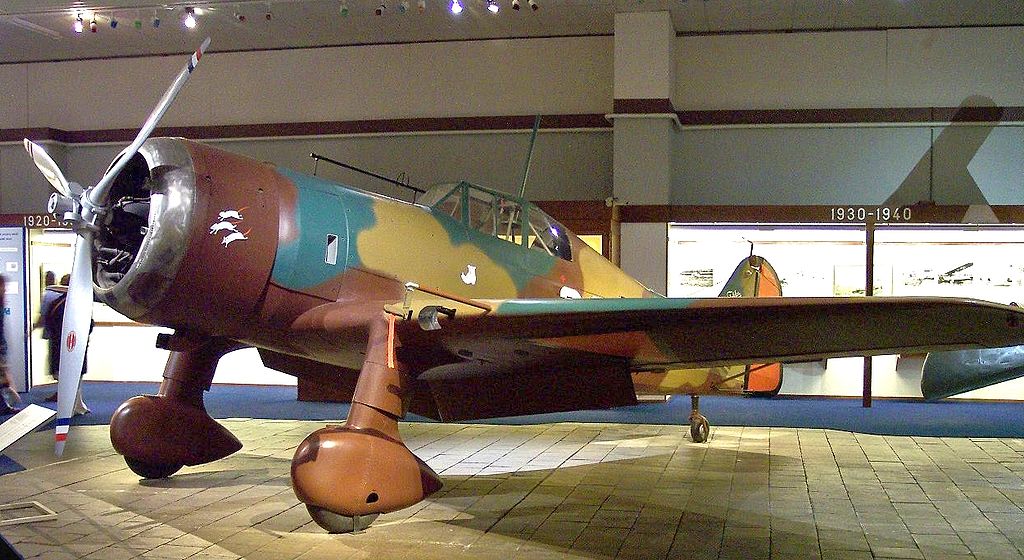

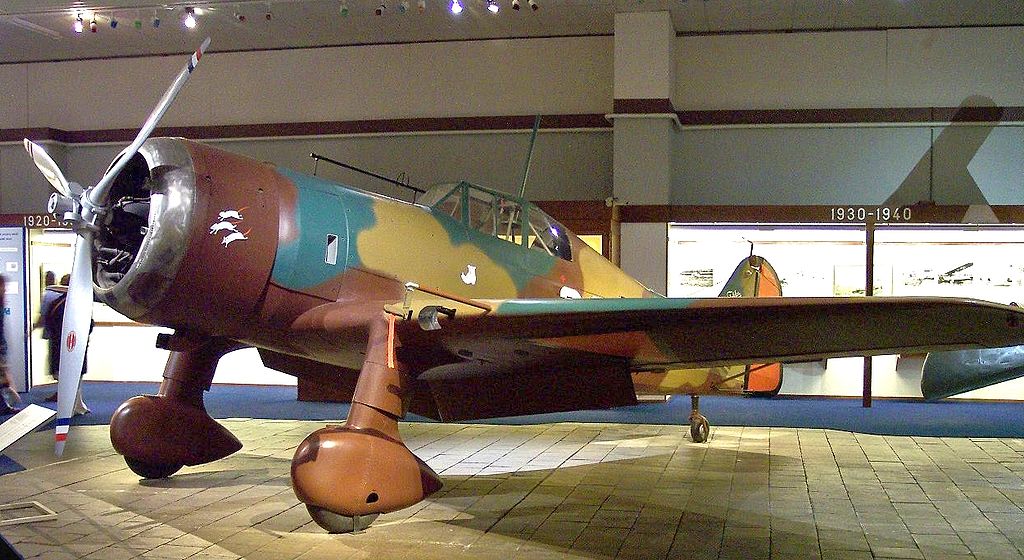

Una de las dos últimas fotos de Antoine de Saint Exupéry antes de subirse al Lockheed P-38 aerofotográfico en que fue abatido por el FW-190 de Horst Rippert, un as alemán con 28 derribos que se había hecho piloto por inspiración de los libros de “Saint Ex”. “De haber sabido que era él, no tiraba”, confesó Rippert, ya muy viejo, en 2008. Pese a lo veloz, el P-38 nunca fue un buen avión en el Frente Occidental. Lockheed tampoco pudo aportar un buen caza en Corea: los MiG-15 se hacían fiestas derribando sus F-80 Shooting Star.

Cuando la Lockheed y el Príncipe Bernhardt perdieron el Pulqui. También Argentina.

(La 1° parte de esta historia está aquí)

El Pulqui fue un proyecto que entre 1951 y 1953 quizás habría tenido futuro si aceptábamos co-desarrollarlo con Lockheed. Quizás. Es contrafáctico medirle el futuro a un pasado que no fue. No habría sido un arreglo entre iguales, pero Lockheed no se habría gastado en contactar discretamente a Perón sin una necesidad acuciante.

Este particular fabricante estaba por segunda vez en guerra, y por segunda vez sin un caza presentable. En EEUU una proveedora de material de la US Air Force que falla en dos guerras, quiebra. Al Pulqui Lockheed lo necesitaba no para bajar MiGs, sino para no terminar comprada por la North American, pero para eso había que bajar MiGs.

La Lockheed apareció por primera vez tras el 8 de Febrero de 1951, luego que Kurt Tank hiciera un show de perplejas, intrincadas acrobacias aéreas ante una multitud que jamás había visto un jet, y menos uno “argentino” (comillas deliberadas). El espectáculo del 8 de Febrero fue el puntapié inicial de la campaña electoral del presidente Juan D. Perón, que iba por la reelección, la cual ganó por goleada.

Es fácil imaginarse el ánimo sombrío en Lockheed cuando llegaron allí las filmaciones: “That m…f… Tank!”. Los aviones de Lockheed habían sufrido grandes derribos a manos de los FW-190 en el Frente Occidental, entre ellos el del P-38 Lightning pilotado por un francés muy célebre en el mundo y querido en la Argentina (Antoine de Saint Exupéry).

Pequeño, compacto, poderoso, veloz, muy maniobrable y capaz de ramificarse en versiones destinadas muchas funciones distintas, el FW-190 fue el mejor caza pistonero de la 2da Guerra desde 1941, cuando debutó. El P-38 en cambio sirvió dignamente en el Pacífico, por su largo alcance (descubierto en Guadalcanal por el coronel Charles Lindbergh, no por el fabricante). Tenía su favor también la velocidad, pero fundamentalmente el haber llegado al teatro de operaciones después de la batalla de Midway, cuando Japón ya había perdido sus portaaviones y la mayor parte de sus mejores pilotos de caza. La tuvo más fácil.

Sin embargo, en el Frente Occidental un caza debía ser además maniobrable y el P-38, “El Diablo de Dos Colas”, como aseguraba la Lockheed que llamaban los enemigos a su bimotor, tenía la agilidad de un piano (de una sola cola).

Sin haber podido mostrar un monomotor decente en la 2da Guerra, Lockheed llegó a Corea con su F-80 Shooting Star, obsoleto desde planos por su ala recta, aunque excelente en la función de blanco aéreo para los MiG-15. Lockheed necesitaba desesperadamente un buen caza. Lo vino a buscar aquí como quien pide agua por señas.

Lo que todavía hoy se ve en esos films en que Kurt Tank vuela él mismo su bebé de nombre araucano es una capacidad de maniobra y velocidad de ascenso superiores a las del MiG-15, que eran sorprendentes, y por propiedad transitiva, muy superiores a las del North American Sabre F-86.

Lo que no se ve es la inmensa suerte que acompañó a Tank es sus cabriolas. Meses más tarde la joven Fuerza Aérea había encargado una pre-serie de 12 Pulquis (que no se cumplió). Para familiarizarse con el avión que debía reemplazar a sus viejos Gloster Meteor, (un desastre incluso cuando nuevos), algunos “Glosteros” de buen volar concurrieron a Córdoba. Primero despegó el comandante Soto, que se atuvo a instrucciones: no hacer locuras, el prototipo 3 seguía siendo el único Pulqui en el mundo y había que cuidarlo. Pero lo siguió el capitán Vedania Mannuwal (un argentino descendiente de hindúes), quien meses antes había batido brevemente algún record mundial de altura con su Gloster (15.500 metros).

Mannuwal, hecho a la pesadez del Gloster, se agarró una fascinación fatal con la maniobrabilidad de patineta de aquel nuevo avión, y en un viraje cerrado a baja altura “le aplaudió” un ala y con el avión incontrolable, se eyectó… hacia abajo. Murió, por supuesto. Claramente había que rediseñar las inserciones alares, y varias cosas más.

Entre tanto, las negociaciones entre Perón y Lockheed continuaron siempre secretas, no parecen haber conducido a nada y no han dejado papeles que aparecieran en algún sitio impensado. Eso es definitivamente extraño. Y mientras seguían, en lugar de darse curso a la pre-serie de 12 Pulquis, se construyó el 3er prototipo, orden que no se podría haber llevado adelante sin la firma de Perón.

Tank estaba furioso ante semejante pérdida de tiempo, pero dedicó a pulir su avión de sus todavía numerosos defectos de control la mayor parte de 1952. En Octubre, su piloto favorito, Otto Behrens, el antiguo “testeador en jefe” de todos los aviones de la Luftwaffe, se subió a ese Pulqui que había despegado y vuelto a aterrizar 27 veces, despegó por vez número 28 y se mató.

Behrens estaba haciendo una pasada de pista en “vuelo lento” a poca altura: nariz hacia arriba, velocidad horizontal reducida, las alas peligrosamente cerca del ángulo crítico en que “entran en pérdida”, es decir dejan de ejercer fuerza ascendente o “empuje”.

En vuelo lento un avión sigue en el aire en parte “colgado del motor”. En el caso del Pulqui de Behrens, muy en parte: una turbina de apenas 2,2 toneladas de empuje soplando en chanfle no contrarresta las 5,9 toneladas de peso del avión, ejercidas en vertical descendente, según la costumbre newtoniana de la gravedad.

El vuelo lento es una configuración inestable, de la cual Behrens (que había sometido a la misma prueba a centenares de aviones pistoneros e incluso los primeros jets de la Luftwaffe) pensaba salir del modo clásico. Se baja ligeramente la nariz para ir ganando velocidad horizontal y con ella, sustentación alar y control de mandos (los alerones y el empenaje ejercen muy poca fuerza a bajas velocidades). Behrens estaba en ello a unos 800 metros. Mal momento para que se “clavara” la turbina.

Éstas tenían (tienen) esa maldita costumbre de apagarse cuando el caudal entrante por la toma de aire disminuye. El Pulqui cayó de cola sin darle tiempo al alemán de picar la nariz y escaparse planeando, o al menos eyectarse con el avión controlado.

Como dicen los instructores a los novatos en todos los aeródromos argentinos: “Velocidad y altura conservan la dentadura”, o Primer Axioma de la Aeronáutica. Pero es buscando los límites de sustentación, velocidad a no superar y resistencia alar que un piloto de pruebas se gana el suelo y puede escribir el manual de vuelo de un producto nuevo. Así se perdió el 3er prototipo, y quedó tan despedazado que la Junta de Accidentes hizo lo que pudo para descifrar los restos. Lo de la plantada de turbina sigue siendo discutido 65 años después.

Todo esto sucedía mientras Perón negociaba a dos puntas con Lockheed y con Fokker, pero también con egipcios y paquistaníes menos pretenciosos, e incluso soviéticos curiosos, y comprobaba que la Fuerza Aérea Argentina, creada por él, estaba llena de golpistas y de aviadores que, sin serlo, tenían serias dudas respecto de los aviones I-AE (Instituto Aerotécnico).

1953. El cuarto prototipo en despegue, con su nuevo empenaje y lleno de canalizadores de flujo. Vuela el capitán Roberto Balado. El avión pide a gritos la construcción en serie, pero el gobierno tiene otras prioridades. Kurt Tank ya no se habla con Perón y está pensando seriamente en irse de la Argentina.

La última mención de prensa respecto de la Lockheed aparece en “Gaceta Marinera”, diario de la Armada Argentina, en 1953, justamente el año en que con el 4to prototipo, el Pulqui se volvió por primera vez un aparato realmente vendible: tenía todos los chiches que hoy se ven en el 5to prototipo: grandes canalizadores de flujo en los dorsos alares y también en el cono de popa, para estabilizarlo en vuelo lento, y topes de goma que limitaban la excesiva respuesta del enorme timón medida contra la de los alerones. Le faltaba el “ala húmeda”, con la que en 1956 pasó de 2030 a más de 3000 km. de autonomía, casi el doble de la de sus competidores del Hemisferio Norte. Pero entonces ya era un avión viejo.

¿Por qué Lockheed dejó pasar esta oportunidad? Los ganadores de la 2da Guerra, incluso los que entonces jugaban en la B, como Lockheed, no negociaban amistosamente. Menos que menos cuando el Departmento de Estado, furioso porque Argentina había sido punta del neutralismo del Cono Sur durante casi toda la 2da Guerra, se obstinaba en llamar públicamente a Perón “un tirano fascista” y conspiraba abiertamente para su derrocamiento. Lo cierto es que no hubo romance y los gringos se fueron con las manos vacías. La venganza de la Lockheed en 1997 fue tardía pero horrible. “Nothing personal, just business”. Ya llegaremos a ello.

No fueron las muertes de Vedania Mannuwal o de Otto Behrens las que espantaron a los posibles compradores del Hemisferio Norte. Eran todos profesionales y del palo, y sabían perfectamente que un prototipo es distinto de un caza de dotación construido de a centenares o miles, y que éste sólo muestra sus virtudes y defectos en combate. La pregunta es otra: ¿quién le va a comprar un aparato a una Fuerza Aérea que se niega a dotarse de él?

Otro posible modo de salvar el Pulqui de evaporarse por irrelevancia pudo haber sido un joint-venture de Fokker con el Institec o Instituto Aerotécnico. Ese es otro nombre de los muchos que gastó la Fábrica Militar de Aviones fundada en 1927, pero es el que corresponde a su período de oro, los años que van desde 1940 a 1955, cuando desarrolló casi una decena de proyectos. De esos ninguno era “bajo licencia”, y dos de ellos llegaron a fabricación en serie. Con resultados diferentes, se verá.

Fokker era un tamaño de socio más simétrico para ese fabricante sudaca y cordobés que se comía el futuro. El constructor holandés tenía en cambio un presente pobre pero un pasado impresionante. Había sido fundada en 1912 por Anthony Fokker, un chico nerd holandés (¿un neerdlandés?) que construyó su primer avión, el Spin, a los 20 años, y que ante la indiferencia que suscitó en Inglaterra, se mudó con él a la Alemania del Kaiser Wilhelm.

A partir de 1914, ese traslado de Fokker le dio tremendos réditos al Káiser: ¿recuerda el lector del triplano del Barón Rojo? Sigue siendo el caza más emblemático de La Gran Guerra, sin haber sido siquiera el mejor avión de combate de los varios que produjo el prolífico Anthony. Como tributo autocrítico y hasta 1917, los ingleses llamaban a sus propios aviones “Fokker fodder” (alimento balanceado para Fokkers).

Firmada la paz, Fokker y su firma volvieron a Holanda silbando bajito y con otro nombre (Nederlandse Vliegtuigenfabriek) para despegarse de tanto Káiser derrotado. Pero el sinuoso Anthony había aprendido horrores de estructuras de aluminio en su sociedad forzosa con Junkers (una decisión del Káiser que no se sostuvo).

Como consecuencia, en la década del ’30 Fokker tuvo su período de oro: dominó el 40% del mercado mundial de los trimotores pistoneros de pasajeros con su F-VII, construido incluso en EEUU bajo licencia por General Motors. Ford lo copió y mejoró, e hizo el trimotor en el que se mató nuestro Carlitos Gardel, en un mal despegue allá en Medellín.

En 1939 sucedieron dos cosas: Anthony Fokker murió en Nueva York, 8 años tras las muchas peleas corporativas que tuvo con la nomenklatura de GM. Aquel mismo año la ocupación alemana confiscó sus fábricas en suelo holandés, y la Luftwaffe las dedicó a construir el entrenador primario Bücker Bestman y aeropartes del trimotor logístico Junkers, el que aquí usó LADE hasta los ‘60 y llamábamos “la vaca voladora”. Los bombarderos ingleses le pegaron duro a esas instalaciones cercanas a Amsterdam, pero antes de que llegaran los tanques de Patton en 1944, el ejército alemán en fuga dinamitó lo que quedaba de ellas al ras.

1953. El cuarto prototipo en despegue, con su nuevo empenaje y lleno de canalizadores de flujo. Vuela el capitán Roberto Balado. El avión pide a gritos la construcción en serie, pero el gobierno tiene otras prioridades. Kurt Tank ya no se habla con Perón y está pensando seriamente en irse de la Argentina.

La última mención de prensa respecto de la Lockheed aparece en “Gaceta Marinera”, diario de la Armada Argentina, en 1953, justamente el año en que con el 4to prototipo, el Pulqui se volvió por primera vez un aparato realmente vendible: tenía todos los chiches que hoy se ven en el 5to prototipo: grandes canalizadores de flujo en los dorsos alares y también en el cono de popa, para estabilizarlo en vuelo lento, y topes de goma que limitaban la excesiva respuesta del enorme timón medida contra la de los alerones. Le faltaba el “ala húmeda”, con la que en 1956 pasó de 2030 a más de 3000 km. de autonomía, casi el doble de la de sus competidores del Hemisferio Norte. Pero entonces ya era un avión viejo.

¿Por qué Lockheed dejó pasar esta oportunidad? Los ganadores de la 2da Guerra, incluso los que entonces jugaban en la B, como Lockheed, no negociaban amistosamente. Menos que menos cuando el Departmento de Estado, furioso porque Argentina había sido punta del neutralismo del Cono Sur durante casi toda la 2da Guerra, se obstinaba en llamar públicamente a Perón “un tirano fascista” y conspiraba abiertamente para su derrocamiento. Lo cierto es que no hubo romance y los gringos se fueron con las manos vacías. La venganza de la Lockheed en 1997 fue tardía pero horrible. “Nothing personal, just business”. Ya llegaremos a ello.

No fueron las muertes de Vedania Mannuwal o de Otto Behrens las que espantaron a los posibles compradores del Hemisferio Norte. Eran todos profesionales y del palo, y sabían perfectamente que un prototipo es distinto de un caza de dotación construido de a centenares o miles, y que éste sólo muestra sus virtudes y defectos en combate. La pregunta es otra: ¿quién le va a comprar un aparato a una Fuerza Aérea que se niega a dotarse de él?

Otro posible modo de salvar el Pulqui de evaporarse por irrelevancia pudo haber sido un joint-venture de Fokker con el Institec o Instituto Aerotécnico. Ese es otro nombre de los muchos que gastó la Fábrica Militar de Aviones fundada en 1927, pero es el que corresponde a su período de oro, los años que van desde 1940 a 1955, cuando desarrolló casi una decena de proyectos. De esos ninguno era “bajo licencia”, y dos de ellos llegaron a fabricación en serie. Con resultados diferentes, se verá.

Fokker era un tamaño de socio más simétrico para ese fabricante sudaca y cordobés que se comía el futuro. El constructor holandés tenía en cambio un presente pobre pero un pasado impresionante. Había sido fundada en 1912 por Anthony Fokker, un chico nerd holandés (¿un neerdlandés?) que construyó su primer avión, el Spin, a los 20 años, y que ante la indiferencia que suscitó en Inglaterra, se mudó con él a la Alemania del Kaiser Wilhelm.

A partir de 1914, ese traslado de Fokker le dio tremendos réditos al Káiser: ¿recuerda el lector del triplano del Barón Rojo? Sigue siendo el caza más emblemático de La Gran Guerra, sin haber sido siquiera el mejor avión de combate de los varios que produjo el prolífico Anthony. Como tributo autocrítico y hasta 1917, los ingleses llamaban a sus propios aviones “Fokker fodder” (alimento balanceado para Fokkers).

Firmada la paz, Fokker y su firma volvieron a Holanda silbando bajito y con otro nombre (Nederlandse Vliegtuigenfabriek) para despegarse de tanto Káiser derrotado. Pero el sinuoso Anthony había aprendido horrores de estructuras de aluminio en su sociedad forzosa con Junkers (una decisión del Káiser que no se sostuvo).

Como consecuencia, en la década del ’30 Fokker tuvo su período de oro: dominó el 40% del mercado mundial de los trimotores pistoneros de pasajeros con su F-VII, construido incluso en EEUU bajo licencia por General Motors. Ford lo copió y mejoró, e hizo el trimotor en el que se mató nuestro Carlitos Gardel, en un mal despegue allá en Medellín.

En 1939 sucedieron dos cosas: Anthony Fokker murió en Nueva York, 8 años tras las muchas peleas corporativas que tuvo con la nomenklatura de GM. Aquel mismo año la ocupación alemana confiscó sus fábricas en suelo holandés, y la Luftwaffe las dedicó a construir el entrenador primario Bücker Bestman y aeropartes del trimotor logístico Junkers, el que aquí usó LADE hasta los ‘60 y llamábamos “la vaca voladora”. Los bombarderos ingleses le pegaron duro a esas instalaciones cercanas a Amsterdam, pero antes de que llegaran los tanques de Patton en 1944, el ejército alemán en fuga dinamitó lo que quedaba de ellas al ras.

El Fokker D.21, que operó brevemente para Holanda, Dinamarca, Finlandia y la República Española. Aún submotorizado y subarmado, fue temible para alemanes, italianos y rusos.

En la posguerra Fokker se fue rearmando con su viejo prestigio y la batuta del Príncipe Consorte Bernhard, tipo que se las traía. Durante la guerra voló un Spitfire para los ingleses bajo el sobrenombre de “Wing Commander Gibbs”, con 2 derribos comprobados. Más tarde fue piloto de bombarderos livianos B-24 y B-26 y participó en numerosas misiones. Traficante de armas y filántropo en la posguerra (sic), el nombre completo del Consorte, contando el título “no ganancial” de conde, era Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter von Lippe-Biesterfeld. Evidentemente sobrevivió al conflicto porque los alemanes jamás sabían a cuál de todos tirarle.

Bernhard hizo despegar por tercera vez a Fokker bien desde abajo. Le empezó a ir bien con un monomotor pistonero liviano de entrenamiento primario (el S-11, vendido con éxito a varias fuerzas áereas) y en 1951, envalentonados, los holandeses trataban en vano de exportar su entrenador avanzado dotado de una inevitable turbina Rolls Royce Derwent, como la de “nuestros” Gloster, el S.14 Machtrainer. Fokker había brillado antes por su capacidad de arquitectura aérea no convencional, pero aquel avión era una albóndiga invendible.

El Fokker D.21, que operó brevemente para Holanda, Dinamarca, Finlandia y la República Española. Aún submotorizado y subarmado, fue temible para alemanes, italianos y rusos.

En la posguerra Fokker se fue rearmando con su viejo prestigio y la batuta del Príncipe Consorte Bernhard, tipo que se las traía. Durante la guerra voló un Spitfire para los ingleses bajo el sobrenombre de “Wing Commander Gibbs”, con 2 derribos comprobados. Más tarde fue piloto de bombarderos livianos B-24 y B-26 y participó en numerosas misiones. Traficante de armas y filántropo en la posguerra (sic), el nombre completo del Consorte, contando el título “no ganancial” de conde, era Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter von Lippe-Biesterfeld. Evidentemente sobrevivió al conflicto porque los alemanes jamás sabían a cuál de todos tirarle.

Bernhard hizo despegar por tercera vez a Fokker bien desde abajo. Le empezó a ir bien con un monomotor pistonero liviano de entrenamiento primario (el S-11, vendido con éxito a varias fuerzas áereas) y en 1951, envalentonados, los holandeses trataban en vano de exportar su entrenador avanzado dotado de una inevitable turbina Rolls Royce Derwent, como la de “nuestros” Gloster, el S.14 Machtrainer. Fokker había brillado antes por su capacidad de arquitectura aérea no convencional, pero aquel avión era una albóndiga invendible.

Muchacho complicado si hay auditoría: el Príncipe Bernardo de Holanda regresando a su país como héroe nacional y con escolta de comandos. Sabía de aviones y quería el Pulqui. No fue.

Cuando el príncipe consorte vio las filmaciones del Pulqui ejecutando maniobras de locura ante el apabullado público argentino, entró en reacción en cadena. Llegó aquí tres semanas tras el show de Tank con contratos, propuestas y chequera humeante. Quería fabricación bajo licencia en Holanda.

Si algo podía aportarle Fokker al Institec era acceso a turbinas inglesas Rolls Royce algo más avanzadas que la Nene II, amén de experiencia en construcción de series grandes y los restos de una red de ventas mundial, pero también en un prestigio técnico que gracias al caza D.21 había sobrevivido a la 2Da Guerra. No se sabe cómo eso no prosperó.

Holanda era un país en reconstrucción tras arrasamiento. No es imposible que don Bernhard, que era bastante vivo, viniera largo de exigencias y corto de fondos. Tal vez planteaba pagar la licencia del Pulqui con canje: Fokker tenía 2 aviones de entrenamiento y nadie, pero nadie estaba comprando el 2do. Esto es especulativo, pero a la Argentina no le venía bien un “quid pro quo”: el Institec había desarrollado un muy aceptable entrenador primario hecho con materiales compuestos, el DL o «Diente de león» y tenía un pool de pilotos cazadores que habían hecho su entrenamiento avanzado con los Gloster, y sobrevivido, que no es poco. Lo que faltaba aquí era plata, punto.

Tank, nazi visceral, detestaba al Príncipe por considerarlo “un alemán traidor” (efectivamente, el tipo había nacido en suelo germano). Es fama que el ingeniero aeronáutico más cotizado del mundo desobedeció al Ministro de Aeronáutica, Brigadier César Ojeda, y sólo se avino a presentar el avión ante don Bernhard etc., etc, von Lippe-Bisterfeld por orden directa de Perón. De esa segunda demostración acrobática se volvió al Institec sin aterrizar para despedirse. Sin embargo, para un público experto como el Príncipe Consorte, hasta ese desaire aéreo hablaba bien de la autonomía del prototipo. Un Sabre F-86 o un MiG-15 habrían llenado tanques antes de volver al Oeste de Córdoba Capital.

No fue Tank quien torpedeó aquel negocio. El dueño del Pulqui era Perón, y debajo de él, el eficaz brigadier Juan Ignacio de San Martín. Desde su lugar de genio (pero también de injerto) en el tótem aeronáutico criollo, Tank no decidía clientes.

Del mismo modo, tampoco pudo defender “su avión” de un emprendimiento decidido entre Perón y San Martín que en 1951 le acotó el presupuesto y el acceso a recursos humanos: la creación del IAME, o Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) por encima del Institec.

La historia es conocida: en 1951 el modelo de vender trigo y carne a Europa Occidental no funcionaba más. El Plan Marshall de regalar comida para apuntalar políticamente a los países donde el Partido Comunista amenazaba el poder había corrido de un codazo a la Argentina de su rol de Gran Abastecedor la mesa europea. Cancelado el Marshall, ahora era la competencia agropecuaria estadounidense pura y dura la que pisaba a la baja el precio de las commodities criollas.

Perón decidió emparejar la balanza de pagos expandiendo las capacidades industriales y el mercado interno, e invitó a la Casa Rosada a las automotrices de Detroit y de Europa Occidental, para que se instalaran. Hasta aquel momento, todo automóvil en Argentina era importado. Los CEOs invitados le contestaron, incómodos, que el país no tenía quilates técnicos para ello. Algunos aventuraron, cautelosos, que tal vez pondrían armaderos con autopartes fabricadas “abroad”. A Perón le empezaba a brotar humo de la gomina. San Martín terció en la liza, ofreciéndole el Institec con todas sus capacidades metalmecánicas y en desarrollo de motores. Los gringos se fueron, seguros de que aquello era un «show» y una típica bravata sudaca. Se equivocaron. No tuvieron en cuenta la cantidad y calidad de los recursos humanos argentinos logrados por casi un siglo de educación pública. Con el desabastecimiento de manufacturas metalmecánicas durante la 2da Guerra, ese capital nos había permitido pasar del rol de Granero del Mundo al de Ferretería Industrial del Cono Sur.

El resultado ya se va olvidando pero fue impresionante: se llama Córdoba Capital Contemporánea. Antes de que San Martín fundara allí el IAME, con sus 10 enormes fábricas de aviones, motores aeronáuticos y turbinas, vehículos utilitarios (¡¡El Rastrojero!!) y de lujo, lanchas, armamento, máquinaria agrícola, motocicletas Puma, etc., etc. esa capital era una gran aldea provinciana con más siesta que embotellamientos, y más iglesias que industrias.

Pero Córdoba, tan llena de médicos y abogados, de pronto se llenó de ingenieros, técnicos y obreros especializados. Papá Estado pagaba. En pocos años se volvió la 2da ciudad más industrial del país: le ganó a Avellaneda, que no es poco decir, sólo que con industrias básicamente transformativas y en aquel momento, avanzadas. De ahí en más Córdoba fabricó todo: desde un tránsito irreductiblemente trabado hasta dos “cordobazos”.

Les gustara o no allí se tuvieron que asentar sí o sí la FIAT y la Borgward, y luego Kaiser, de la Kaiser-Frazier de EEUU, para no perderse el negocio de una cantera de metalurgistas e ingenieros y técnicos mecánicos y eléctricos como la de Buenos Aires, combinado con la capacidad de compra de la clase media más rumbosa de Sudamérica, pero costos de instalación muy llevaderos.

Tank dejó de ser el rey sin corona del Institec, porque el poder se trasladó del Institec al IAME. Los 62 expertos alemanes que se había traído consigo desde la Focke Wulf trataron de serle fieles, pero algunos fueron reasignados a otros proyectos y el Pulqui se encontró súbitamente compartiendo cerebros, espacios y dineros con objetos detestablemente plebeyos: las motocicletas Puma y aquellas feas e indestructibles camionetitas argentinas, los Rastrojeros. Tank anduvo un tiempo a las puteadas con San Martín, y luego directamente dejó de hablarse con Perón.

Ese fue el primer impacto de los muchos que recibió el proyecto Pulqui. Como argentino, si tengo que elegir entre un caza moderno o una ciudad moderna, no dudo. Artopoulos tiene no sólo originalidad y pluma sino también razón cuando resume: “Tuvo que morir el Pulqui para que viviera el Torino”. La elegancia y la síntesis permiten el anacronismo de ese epitafio: el Torino es muy bello, pero 18 años posterior. Al Pulqui lo mató el Rastrojero.

Y jamás sabremos por qué no se co-produjo con Holanda. La vida demostró que don Bernhard etc., etc. Von Lippe-Bisterfeld era bastante pirata: una coima con la Lockheed (de nuevo ese nombre) lo dejó abrochado ante los medios, en ocasión de la construcción bajo licencia del más bello y probablemente peor jet de combate de la historia: el F-104 Starfighter, gran fabricante de viudas de pilotos de la OTAN. El Príncipe se tuvo que bajar del cargo de Inspector General de la aviación holandesa, pero siguió el resto de su vida haciendo negocios raros y beneficencia, como es de buena práctica.

Tal vez fue una suerte que la Lockheed no pudiera llevarse el Pulqui a Corea: fuera de la inserción del ala (alta en el Pulqui, media en el MiG) y algún detalle menor del empenaje, eran demasiado parecidos, a ojo de artillero antiaéreo. Luego exploraremos eso. ¿Cómo habría medido el Pulqui contra el F-86 Sabre o el MiG-15?

Muchacho complicado si hay auditoría: el Príncipe Bernardo de Holanda regresando a su país como héroe nacional y con escolta de comandos. Sabía de aviones y quería el Pulqui. No fue.

Cuando el príncipe consorte vio las filmaciones del Pulqui ejecutando maniobras de locura ante el apabullado público argentino, entró en reacción en cadena. Llegó aquí tres semanas tras el show de Tank con contratos, propuestas y chequera humeante. Quería fabricación bajo licencia en Holanda.

Si algo podía aportarle Fokker al Institec era acceso a turbinas inglesas Rolls Royce algo más avanzadas que la Nene II, amén de experiencia en construcción de series grandes y los restos de una red de ventas mundial, pero también en un prestigio técnico que gracias al caza D.21 había sobrevivido a la 2Da Guerra. No se sabe cómo eso no prosperó.

Holanda era un país en reconstrucción tras arrasamiento. No es imposible que don Bernhard, que era bastante vivo, viniera largo de exigencias y corto de fondos. Tal vez planteaba pagar la licencia del Pulqui con canje: Fokker tenía 2 aviones de entrenamiento y nadie, pero nadie estaba comprando el 2do. Esto es especulativo, pero a la Argentina no le venía bien un “quid pro quo”: el Institec había desarrollado un muy aceptable entrenador primario hecho con materiales compuestos, el DL o «Diente de león» y tenía un pool de pilotos cazadores que habían hecho su entrenamiento avanzado con los Gloster, y sobrevivido, que no es poco. Lo que faltaba aquí era plata, punto.

Tank, nazi visceral, detestaba al Príncipe por considerarlo “un alemán traidor” (efectivamente, el tipo había nacido en suelo germano). Es fama que el ingeniero aeronáutico más cotizado del mundo desobedeció al Ministro de Aeronáutica, Brigadier César Ojeda, y sólo se avino a presentar el avión ante don Bernhard etc., etc, von Lippe-Bisterfeld por orden directa de Perón. De esa segunda demostración acrobática se volvió al Institec sin aterrizar para despedirse. Sin embargo, para un público experto como el Príncipe Consorte, hasta ese desaire aéreo hablaba bien de la autonomía del prototipo. Un Sabre F-86 o un MiG-15 habrían llenado tanques antes de volver al Oeste de Córdoba Capital.

No fue Tank quien torpedeó aquel negocio. El dueño del Pulqui era Perón, y debajo de él, el eficaz brigadier Juan Ignacio de San Martín. Desde su lugar de genio (pero también de injerto) en el tótem aeronáutico criollo, Tank no decidía clientes.

Del mismo modo, tampoco pudo defender “su avión” de un emprendimiento decidido entre Perón y San Martín que en 1951 le acotó el presupuesto y el acceso a recursos humanos: la creación del IAME, o Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado) por encima del Institec.

La historia es conocida: en 1951 el modelo de vender trigo y carne a Europa Occidental no funcionaba más. El Plan Marshall de regalar comida para apuntalar políticamente a los países donde el Partido Comunista amenazaba el poder había corrido de un codazo a la Argentina de su rol de Gran Abastecedor la mesa europea. Cancelado el Marshall, ahora era la competencia agropecuaria estadounidense pura y dura la que pisaba a la baja el precio de las commodities criollas.

Perón decidió emparejar la balanza de pagos expandiendo las capacidades industriales y el mercado interno, e invitó a la Casa Rosada a las automotrices de Detroit y de Europa Occidental, para que se instalaran. Hasta aquel momento, todo automóvil en Argentina era importado. Los CEOs invitados le contestaron, incómodos, que el país no tenía quilates técnicos para ello. Algunos aventuraron, cautelosos, que tal vez pondrían armaderos con autopartes fabricadas “abroad”. A Perón le empezaba a brotar humo de la gomina. San Martín terció en la liza, ofreciéndole el Institec con todas sus capacidades metalmecánicas y en desarrollo de motores. Los gringos se fueron, seguros de que aquello era un «show» y una típica bravata sudaca. Se equivocaron. No tuvieron en cuenta la cantidad y calidad de los recursos humanos argentinos logrados por casi un siglo de educación pública. Con el desabastecimiento de manufacturas metalmecánicas durante la 2da Guerra, ese capital nos había permitido pasar del rol de Granero del Mundo al de Ferretería Industrial del Cono Sur.

El resultado ya se va olvidando pero fue impresionante: se llama Córdoba Capital Contemporánea. Antes de que San Martín fundara allí el IAME, con sus 10 enormes fábricas de aviones, motores aeronáuticos y turbinas, vehículos utilitarios (¡¡El Rastrojero!!) y de lujo, lanchas, armamento, máquinaria agrícola, motocicletas Puma, etc., etc. esa capital era una gran aldea provinciana con más siesta que embotellamientos, y más iglesias que industrias.

Pero Córdoba, tan llena de médicos y abogados, de pronto se llenó de ingenieros, técnicos y obreros especializados. Papá Estado pagaba. En pocos años se volvió la 2da ciudad más industrial del país: le ganó a Avellaneda, que no es poco decir, sólo que con industrias básicamente transformativas y en aquel momento, avanzadas. De ahí en más Córdoba fabricó todo: desde un tránsito irreductiblemente trabado hasta dos “cordobazos”.

Les gustara o no allí se tuvieron que asentar sí o sí la FIAT y la Borgward, y luego Kaiser, de la Kaiser-Frazier de EEUU, para no perderse el negocio de una cantera de metalurgistas e ingenieros y técnicos mecánicos y eléctricos como la de Buenos Aires, combinado con la capacidad de compra de la clase media más rumbosa de Sudamérica, pero costos de instalación muy llevaderos.

Tank dejó de ser el rey sin corona del Institec, porque el poder se trasladó del Institec al IAME. Los 62 expertos alemanes que se había traído consigo desde la Focke Wulf trataron de serle fieles, pero algunos fueron reasignados a otros proyectos y el Pulqui se encontró súbitamente compartiendo cerebros, espacios y dineros con objetos detestablemente plebeyos: las motocicletas Puma y aquellas feas e indestructibles camionetitas argentinas, los Rastrojeros. Tank anduvo un tiempo a las puteadas con San Martín, y luego directamente dejó de hablarse con Perón.

Ese fue el primer impacto de los muchos que recibió el proyecto Pulqui. Como argentino, si tengo que elegir entre un caza moderno o una ciudad moderna, no dudo. Artopoulos tiene no sólo originalidad y pluma sino también razón cuando resume: “Tuvo que morir el Pulqui para que viviera el Torino”. La elegancia y la síntesis permiten el anacronismo de ese epitafio: el Torino es muy bello, pero 18 años posterior. Al Pulqui lo mató el Rastrojero.