Se frena el proyecto de Ley de Alquileres

Ya no hay apoyo oficial a la iniciativa de regulación de los alquileres presentada en Diputados por legilador del PRO Daniel Lipovetzky. En tal caso, el proyecto quedará paralizado en las comisiones. Como tantos otros.

En la Cámara se dio dictamen días atrás a un proyecto que apunta a defender a los inquilinos regulando los mecanismos de ajuste de los alquileres (por el índice de salarios o la variación de los precios) y extender a un mínimo de 3 años el plazo de los alquileres.

De acuerdo con trascendidos de funcionarios de la Presidencia, es el propio Mauricio Macri quien ordenó marcha atrás cuando se enteró que un importante desarrollo de viviendas para alquiler -de varias decenas de millones de dólares- habría sido frenado por la incertidumbre que generó ese proyecto de ley.

En el Ejecutivo ahora se está pensando en opciones que consideran superadoras. Rebajar los impuestos para alentar el desarrollo de construcciones que tengan como destino el alquiler, por ejemplo.

Cifras oficiales arrojan que tres millones y medio de hogares tienen problemas de vivienda y que es necesario construir más de un millón de unidades. Pero al mismo tiempo el rendimiento promedio que dejan los alquileres es bajo. Cálculos del sector lo estiman en el orden del 3% (antes de gastos) del capital invertido.

• Blanqueo

En el Gobierno también consideran necesario «blanquear» la actividad ya que -según cálculos aproximados- no más del 20 o 30% de los contratos, incluyendo los de carácter comercial, están registrados. La iniciativa contemplaría reducir a la mitad lo que se tributa por el impuesto a las Ganancias de los propietarios, es decir al 17,5%, para combatir la informalidad y, de paso, lograr mayor recaudación.

• Desalojos

Otra cuestión bajo estudio por parte de las autoridades, consiste en reforzar la ejecutividad en los desalojos para el caso de los inquilinos que no pagan. La intención oficial, señalan, es que «los juicios sean sumarísimos, de manera tal que el inquilino que no cumpla, sea desalojado en un plazo máximo de 60 días».

Economistas no creen que la inflación baje rápidamente

La letra chica del acuerdo con el FMI muestra “inconsistencias” según la óptica de economistas -entre ellos, algunos que simpatizan con el oficialismo- que consideraron “poco factible” lograr que la inflación se desacelere a poco más del 20% a fines de 2019 como estipula el memorándum de política económica y financiera aprobado por el directorio del organismo internacional.

Y ven “poco probable” que la economía, sumergida en una recesión que se profundizó con el nivel de tasas altas del actual plan monetario, repunte 8,5% interanual hacia el cuarto trimestre de 2019.

Guido Lorenzo, de ACM, evaluó que “una inflación desacelerándose a 20% o 25% a fines de 2019 solo sería factible con una caída de la actividad mayor a la proyectada en el memorándum, que es de entre 0,5% y 2%. Pero es «recontrainconsistente» esa baja inflacionaria con la recuperación de 8,5% que prevén para el último cuatrimestre del próximo año”.

Sostuvo, “apelan a que el crecimiento venga liderado por las exportaciones pero yo no veo incentivos para el sector exportador, tendríamos que tener exportación en niveles récord”.

Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, señaló: “No veo un descenso tan rápido de la inflación, a nosotros nos da que en el primer trimestre la variación interanual aún va estar en 45%, y prevemos 30% a fin de 2019, o sea que baja menos y más lento”.

Además, consideró que “peca de optimismo” un crecimiento de 8,5% de la economía en el último tramo de 2019.

Emmanuel Alvarez Agis, director de PxQ, aseveró que “bajo ningún punto de vista puede crecer 8,5%, no hay forma de que esta crisis tenga forma de V, el FMI peca de optimista”. Según su visión, “tendrá forma de L (caída profunda y luego estancamiento)”.

Twitter pierde usuarios, pero gana más dinero

A pesar de una nueva disminución en la cantidad de usuarios, la red social Twitter superó las expectativas y reportó un beneficio neto de US$ 789 millones en el tercer trimestre.

Entre julio y septiembre, Twitter tuvo un beneficio neto de US$ 789,2 millones, frente a las pérdidas de US$ 21,1 millones que registró en esa misma etapa del ejercicio anterior.

La facturación ascendió un 28,6%, hasta US$ 758,1 millones, muy por encima de los US$ 702 millones que habían calculado los analistas, y de los cuales US$ 650 millones procedieron del negocio publicitario.

En cuanto a los usuarios activos mensuales, Twitter alcanzó los 326 millones en el tercer trimestre, ligeramente debajo de los 330 millones que consiguió en igual período de 2017 y que se estimaba que mantendría ahora.

La cadena Ritz-Carlton desembarca con un hotel de lujo en Puerto Madero

La marca de hoteles de lujo Ritz Carlton, que pertenece a la cadena internacional Marriott desembarcará -en breve- en Puerto Madero. Lo hará de la mano de la desarrolladora Northbaires, que acaba de ganar la licitación del último predio edificable en altura del dique 4 en Puerto Madero.

Como parte de un consorcio internacional conformado por una desarrolladora y un fondo de inversión norteamericanos, la firma local va a desarrollar un edificio de usos mixtos para la cadena hotelera y también residencias premium con una inversión rondará los US$ 300 millones, según estimó Marcos Juejati, socio y director de NorthBaires.

La compañía se adjudicó el terreno en el proceso de licitación pública abierta por la Corporación Antiguo Puerto Madero. El proyecto fue diseñado por el estudio BMA.

- Propone un edificio de usos mixtos con hotel, residencias, oficinas, salones, y locales gastronómicos.

Apple renovará dos de sus productos legendarios: la Mac y el iPad

Apple se alista a ofrecer actualizaciones muy necesarias de dos dispositivos que se han visto eclipsados por el iPhone. El martes, el gigante tecnológico de Cupertino, California, subirá al escenario en Brooklyn, Nueva York, para presentar nuevas computadoras Mac y tabletas iPad.

Si bien el iPhone se ganó a los consumidores y el Apple Watch adorna una cantidad cada vez mayor de muñecas, la compañía impulsa la creación de contenido para sus otros dispositivos principales.

La principal noticia del martes serán los nuevos iPad Pro con reconocimiento facial y un nuevo puerto de carga, una nueva computadora portátil destinada a reemplazar a la vieja MacBook Air y una nueva Mac mini dirigida a usuarios profesionales.

- La actualización del iPad Pro, afirman sus ejecutivos, será la más importante en la historia del producto. Los críticos dicen que, desde hace varias temporadas, los cambios son «marketineros», y no representan avances significativos, como los que otro tiempo caracterizaban a la firma de la manzana.

Una nueva tecnología basada en fibra óptica multiplica por 100 la velocidad de Internet

Un grupo de investigadores del Instituto Real de Tecnología de Melbourne (RMIT, por sus siglas en inglés), en Australia, desarrolló una nueva tecnología basada en fibra óptica que podría hacer posible que las velocidades de Internet se multipliquen por 100, al utilizar halos de luz que se tuercen en una espiral para transferir más datos y procesarlos con mayor rapidez.

En concreto, los investigadores han creado un dispositivo nanofotónico (el primero en su tipo) que tiene una capacidad de codificación de datos mayor que cualquier otra tecnología en la actualidad basada en fibra óptica convencional.

El Dr. Haoran Ren, profesor de la Escuela de Ciencias del RMIT, afirmó que el dispositivo para leer luz retorcida es la pieza faltante para desbloquear el Internet ‘súper rápido’. En este sentido, aseguró en un comunicado:

Las comunicaciones ópticas actuales se dirigen hacia una ‘crisis de capacidad’, ya que no logran mantenerse al día con las crecientes demandas de big data (…) Lo que hemos logrado es transmitir con precisión los datos a través de la luz a su máxima capacidad de manera que nos permita aumentar masivamente nuestro ancho de banda.

Para leer con atención: el informe completo del F.M.I. sobre la economía argentina

Este es el Informe completo, la revisión de lo que pasa con la economía argentina y lo que se recomienda, preparado por el «staff» del Fondo Monetario, lo que en Argentina llamamos la «línea». Los técnicos y funcionarios de carrera que permanecen, mientras los directores se retiran (o tienen problemas judiciales, como Rato y Strauss).

Los medios tienen mucho material extraído, por supuesto, y en AgendAR también les acercamos un resumen, aquí. Pero para los que dominan el inglés, o tienen la paciencia para usar el Traductor de Google (ha mejorado mucho), les recomendamos leerlo de primera mano.

Las recomendaciones de ellos no nos convencen, pero tengamos presente que es el pensamiento todavía dominante en una gran parte del planeta. Una parte en la que estamos nosotros. Pueden acceder cliqueando aquí.

El Tribunal Supremo de Río Negro ratificó la Ley Antinuclear

«El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro desestimó el pedido de inconstitucionalidad para la ley antinuclear. Esa pretensión fue planteada por el municipio de Sierra Grande, pero el máximo cuerpo judicial rionegrino convalidó la norma que prohibe centrales nucleares en Río Negro, sancionada por la Legislatura en septiembre del año pasado.

Con un proyecto del gobierno provincial, el 1° de septiembre de 2017 la Legislatura sancionó la ley que prohibe la instalación de plantas nucleares, con amplía mayoría: 44 votos a favor y la única oposición de la diputada macrista Daniela Agostino.

La prohibición no alcanza a las instalaciones de “diseño nacional”, con “tecnología Carem que desarrollan la CNEA y el INVAP”.

Este NO es un tema de interés solamente provincial. Tiene que ver con el desarrollo nuclear argentino y también con las relaciones con China. El presidente Xi ya tiene probablemente en su escritorio un memo sobre el asunto. Pero, como suele suceder en los asuntos humanos, el peso decisivo lo han tenido los hombres y mujeres comunes que están en el lugar. Les damos el trasfondo del asunto:

Con este fallo la Suprema rionegrina terminó con el pedido del diputado Sergio Wisky y el intendente Nelson Iribarren de Sierra Grande de declarar inconstitucional la llamada «ley anticentral nuclear» nro. 5277 de la legislación provincial. Esa ley fue el resultado de las puebladas que estallaron en las ciudades costeras de la provincia cuando en 2017 el gobernador Alberto Weretilnek y el presidente Mauricio Macri anunciaron con un «tweet» desde China que se iba a instalar una central Hualong-1 de 1180 MW en territorio provincial, asunto que se veía venir pero no había tenido ningún debate provincial previo.

Ya el 4 de abril advertimos en AgendAR: «Ambos mandatarios cometieron un error fundamental: hoy es imposible que los habitantes de una región acepten una planta gigante (más de 1000 MW) de un proveedor (China) y una tecnología (PWR) desconocidos para la Argentina. A menos que la central sirva como eje de un paquete de industrias electrointensivas, que generen trabajo calificado y permanente a pie de planta: siderurgia, química, vidrio, aluminio, papel, etc.

Este intento fracasó porque los rionegrinos lo vieron como otro de tantos proyectos energéticos antifederales, calcados del modelo histórico del petróleo, el gas y la hidroelectricidad: el riesgo y los impactos ambientales quedan en la Patagonia, pero los puestos de trabajo, a miles de kilómetros de distancia, en Buenos Aires y el conurbano«.

Así fue: el resultado fue una sorpresa nacional: una rebelión antinuclear de la provincia adonde nació hace 68 años el actual Programa Nuclear Argentino. Y plasmada en una ley, que con la noticia de hoy, acaba de resistir el último y ya bastante desesperado intento por voltearla. Para Iribarren es una derrota social trágica: Sierra Grande fue una ciudad próspera de unos 22.000 habitantes hasta 1989, cuando dependía económicamente de la mina de hierro estatal llamada HIPASAM SA, que el gobierno del presidente Carlos Menem cerró. Desde entonces, la ciudad vive de lo que puede, en un paisaje árido y de escaso relieve que acota bastante todo proyecto agropecuario o turístico.

En suma, con el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro se confirma que la Hualong-1 no va a Río Negro sino que terminará construyéndose en Lima, provincia de Buenos Aires, junto a las Atuchas I y II y la minicentral compacta CAREM, hoy en construcción. Salvo, claro, que los bonaerenses se copien del ejemplo rionegrino.

El subsecretario de Energía Nuclear, el sociólogo Julián Gadano, rebautizó «Atucha III» a la Hualong-1. Parece muy lógico, dada su ubicación, pero también es el modo de que los pocos argentinos que entienden la diferencia con el proyecto CANDU anterior, ejecutable con un 70% de componentes nacionales, queden aislados. Esos expertos son miles: casi todos los profesionales y técnicos del área nuclear, así como más de 140 empresas privadas proveedoras de la misma, entre las cuales hay gigantes como Pérez Companc e IMPSA. En la CANDU, tenían participación asegurada. En la Hualong-1 y según viene negociando la Cancillería, hay tres posibilidades: a) participación mucho menor, b) poca, c) ninguna.

Éste no es el único problema. Desde el punto de vista regulatorio, la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) va a tener que licenciar la Hualong-1 en tiempo récord, asunto opuesto a la tradición de análisis meticuloso de una repartición cuyo rol es y debe ser, efectivamente, «el abogado del diablo».

El trámite express para la Hualong-1 sería imposible, dado que las autoridades regulatorias chinas no usan los mismos criterios técnicos de seguridad que las agencias occidentales. Esto no significa que la Hualong-1 sea segura o insegura, asunto en el que por ahora nadie puede opinar ya que la primera máquina de este tipo se pondrá crítica recién en 2019. No hay ninguna experiencia al respecto.

El problema es más complejo: la documentación técnica que acredita la seguridad de la Hualong-1 tiene que ser reescrita y analizada según los estándares argentinos, que son prácticamente los mismos que los europeos occidentales. Son miles y miles de páginas, porque son centenares de miles de componentes. La Argentina puede comprar (y es una estupidez) una central «llave en mano». Lo que no puede comprar son los criterios regulatorios con que ésta viene. Tiene los suyos propios.

No es imposible que la ARN necesite aumentar considerablemente su planta de expertos antes siquiera de que se pueda ponerle fecha de inicio a la obra. Esto a su vez atrasará años las posibilidades de que la energía atómica incremente su tajada en la «torta» eléctrica actual, que es de apenas el 5,4% (en los años ’80 llegó brevemente al 15%).

Con la Atucha III CANDU que se había pactado construir en Lima, antes de que el exministro de Energía Juan J. Aranguren diera de baja el proyecto, no había este tipo de problemas. Los criterios regulatorios de una CANDU 6 como la que se planeaba para Lima eran los mismos que se usaron en los ’70 en la construcción de Embalse, en Córdoba, y que se volvieron a emplear, debidamente actualizados, entre 2016 y este año en su «retubación» y relicenciamiento para 30 años más de operación. Embalse es una CANDU 6, cuya ingeniería aquí es ampliamente conocida por las autoridades nucleares y la industria proveedora de componentes.

Ahora que la CANDU en Lima fue eliminada sin siquiera una alharaca de diputados o senadores, la pelea de la industria argentina acaba de retroceder a otra trinchera más de retaguardia. Ahora pasa a ser por imponer alguna participación del 40% o más de la industria argentina metalúrgica, metalmecánica, electromecánica, electrónica e informática en la construcción nuclear. Como dato comparativo, en 1968, una Argentina más inexperta en electricidad nuclear, le impuso un 31% de participación en su primera central, Atucha I, nada menos que a la SIEMENS KWU.

Desgraciadamente, la Cancillería ya fijó posición. Sólo tratará de «pelear» por la obra civil, que supone el 50% del costo de la futura Hualong-1. ¿De qué pelea habla Cancillería? En toda adquisición de una planta nuclear su obra civil (hormigón y ladrillos, nada demasiado «high-tech») se suele dejar a cargo de la industria constructura local. No se trata por ende de imponerle nada a los chinos sino de seguir dando por buenos los usos y costumbres del mercado nuclear vigentes desde más o menos 1953.

La Cancillería está hoy en una evidente desventaja intelectual en estas negociaciones que mantiene con la China National Nuclear Corporation (CNNC), que va camino de volverse la mayor empresa nuclear del planeta. La llegada de la cúpula del PRO al Palacio San Martín supuso la eyección de algunos de los últimos diplomáticos fogueados en la DIGAN (Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme), creada en 1984 por el recientemente fallecido embajador Adolfo Saracho. Se trataba de personas que luego de egresar del Instituto de Relaciones Exteriores debían cursar varias materias de ingeniería e historia nuclear en cursos especialmente diseñados para diplomáticos en al Centro Atómico Bariloche y en la empresa nuclear rionegrina INVAP. Eran dos años más de carrera «pro-patria», sin que ello supusiera mejores suelos o ascensos rápidos.

A partir de los ’90 la currícula para entrar a la DIGAN se alargó, porque esta dirección empezó a ocuparse también de asuntos de diplomacia espacial, con nuevas materias impartidas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Más allá de las convicciones políticas de cada cual, bastante variadas (siempre hubo en la DIGAN más radicales y luego macristas que peronistas), los «Diganistas» eran funcionarios expertos en todos estos temas críticos. El nivel de la Cancillería argentina en todo tipo de negociaciones con las potencias tecnológicas dominantes era de total paridad intelectual. No es asunto menor en la frontera donde la alta diplomacia se toca con la alta tecnología. En buen criollo, si el gato es grande es mejor que el ratón sea MUY inteligente.

Es por los recambios drásticos que afectaron a la DIGAN que la Cancillería de Susana Malcorra primero, y hoy la de Jorge Faurie, están en desventaja, y negociando de un modo poco profesional con China. A eso se suma que el área de Energía (antes Secretaría, luego Ministerio, hoy de nuevo Secretaría) está históricamente dominada por empresas petroleras a las que la diversificación de la matriz energética hacia lo nuclear y/o hacia lo hidroeléctrico no les conviene. Y una de las primeras medidas de gobierno fue subsumir a la CNEA en el ámbito de Energía. Para funcionarios/empresarios como Juan J. Aranguren y Javier Iguacel, cada MW/h nuclear significa gas que no hace falta «frackear» en Vaca Muerta.

Con Atucha III CANDU la Argentina no perdió únicamente 740 MW nucleares, sino la capacidad de clonar esa central cuantas veces quisiera usando únicamente componentes nacionales, y financiando cada nueva construcción con la energía producida por la anterior. En ese sentido, además del regulatorio, la decisión de «cajonear» Atucha III CANDU y poner una central aquí totalmente desconocida y con combustible distinto (uranio enriquecido en lugar de natural) es disruptiva para la energía nuclear en general, y una decisión netamente petrolera.

Por lo pronto, dado que Argentina no puede enriquecer el ingente consumo de uranio de bajo enriquecimiento de una Hualong-1 de 1180 MW, hay que importarlo de China. Si se importa el elemento combustible completo (un complejo haz de tubos de circaloy y pastillas de cerámica de uranio), a los 60 años de vida útil la Hualong-1 le habrá costado a la Argentina otras dos centrales similares en concepto de dólares girados al exterior. ¿Hace falta aclarar que las CANDU se alimentan con elementos combustibles argentinos desde 1984?

Por todo ello, no es el mejor momento argentino para firmar asuntos vinculantes con China. Xi Jinping lo sabe, y por eso piensa hacerlo de inmediato, concretamente en los dos días posteriores al plenario de la OCDE a celebrarse en Buenos Aires.

Lo que acaba de hacer el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro es exceptuar a su provincia de ese juego de poderosos en el que no tiene ninguna baza. Es quizás un desastre para el intendente Iribarren, pero lo cierto es que la constitución actual rionegrina no es antinuclear: la provincia se reserva el derecho de construir centrales nucleares como el CAREM, con la potencia necesaria para emprendimientos industriales electrointensivos provinciales, no para iluminar la distante Buenos Aires, y diseñadas y construidas por su propia firma atómica, INVAP. A la que controla. Y que le genera excelentes ganancias por exportación de tecnología fina.

¿Por qué en Playa Dorada no puede construirse un CAREM, en lugar de una Hualong-1? Tema del próximo gobierno.

Daniel E. Arias

La letra chica del acuerdo con el FMI: las exigencias

El informe de los técnicos del Fondo sobre la primera revisión del Acuerdo Stand By -que fue aprobado ayer- tiene 109 páginas, y el cuadro que dibuja tiene muy poco que ver con las expectativas risueñas que vuelcan los voceros oficiales y extraoficiales del gobierno. Y que también reflejamos en otra nota que subimos hoy; porque lo que los funcionarios quieren creer no deja de ser un dato.

Por otro lado, corresponde decir que -salvo el monto del Stand By, y la rapidez con que se renegoció después del criticado manejo de Caputo en la primera fase- las condiciones que se plantean a la Argentina no son distintas de las que se plantean a otros países que han debido recurrir a la asistencia financiera del organismo. Como Grecia, recientemente. El resumen que hizo la periodista Liliana Franco para Ámbito nos parece adecuado:

• Reforma Previsional

El Gobierno se comprometió a seguir trabajando con el personal del Fondo para «identificar reformas duraderas y de alta calidad (incluida la mejora de los procesos presupuestarios y de recaudación fiscal, revisiones a los actuales sistemas distorsivos de impuestos y subsidios, y comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria)».

La reforma del sistema de jubilaciones es un aspecto que despertará polémica y que tiene como antecedente la agitada sesión legislativa del año pasado cuando el Gobierno logró modificar la fórmula de ajuste de los haberes. La posibilidad de una reforma previsional se encuentra contemplada en la Ley de Reparación Histórica aprobada por el Congreso en 2016.

• Impuestos

La revisión de impuestos distorsivos (Ingresos Brutos, Sellos, Retenciones, entre otros) tendería a salvar la marcha atrás que el Gobierno dio en su intento de llevar adelante una reforma impositiva orientada a disminuir la presión tributaria. Al respecto y en aras de cumplir con el déficit cero, el Pacto Fiscal del 2017 fue modificado permitiendo a las provincias demorar la reducción prevista en el Impuestos de Sellos y otros tributos. Además el Gobierno implementó nuevos derechos sobre las exportaciones, pese a que el presidente Macri lo considera un «pésimo impuesto».

• Errores de cálculo

El FMI reconoce que las nuevas proyecciones son «peores que el escenario adverso trazado en el acuerdo de junio pasado». En ese momento se estimaba una caída del PBI de 1,3% y en el acuerdo ahora corregido se prevé una recesión de 2.8% y modifico la previsión para el 2019 de un cero por ciento a -1.7%.

El consumo privado caerá 8.6% este año y 4.1% en 2019, según el Fondo. Esta estimación resulta al menos llamativa dado que el año que viene se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en un contexto donde el consumo, si se cumple las predicciones del FMI, se ubicará más de 12% por debajo del nivel alcanzado en 2017 cuando Cambiemos triunfo en las elecciones legislativas.

Es marcada la caída que el FMI prevé para las inversiones: el retroceso sería de -7% para 2018 y más profundo aún para el 2019 con -9,5%.

Respecto de la desocupación el organismo anticipa un aumento de la desocupación de 9.8% este año a 10.9% en 2019, cifra que incluso es calificada de «optimista» por algunos economistas en virtud de la profunda recesión que se proyecta.

• Deuda

El staff del Fondo evalúa que «la deuda permanece sustentable, pero no con una alta probabilidad».

La deuda pública total llegaría a un pico de 81% en relación al PIB en 2018 y de ahí en más este ratio comenzaría a bajar. Sin embargo, el FMI advierte distintos riesgos como la elevada proporción de pasivos nominados en moneda – el ajuste del tipo de cambio empeoró la relación deuda/PBI- o la posibilidad que no se restablezca la confianza en el programa económico, entre otros peligros. (Actualmente, después de la devaluación, está en el 77% del PBI).

• Ajuste

El propio Fondo reconoce que el ajuste fiscal es «ambicioso». Al respecto señala que el esfuerzo requerido a la Argentina se encuentra dentro del 5% de los ajustes más estrictos que tuvo que atravesar un país dentro del conjunto de los que tomaron créditos Stand-By.

• Riesgos

El Fondo advierte sobre la posibilidad que el programa económico no funcione. Entre ellos, que la renovación de la deuda (Letes) sea bajo, que la macroeconomía no logre los resultados esperados y que se dificulte el acceso al financiamiento de los mercados.

El acuerdo con el FMI: las esperanzas del gobierno

Uno de los logros de las campañas electorales que llevó adelante Cambiemos fue infundir en su electorado esperanzas en un futuro mejor. Esas expectativas están desgastadas, después de tres años de gestión. Pero sus funcionarios hacen un sostenido esfuerzo por recrearlas.

Según el Memorándum de entendimiento entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional el gobierno argentino y el organismo vislumbran las siguientes perspectivas para la economía argentina a consecuencia del funcionamiento (se supone que exitoso) del programa. Las principales son:

Crecimiento a tasas chinas antes de las elecciones

El Gobierno señala en el documento “esperamos que el crecimiento se contraiga entre 2 y 3 por ciento en 2018 y entre 0,5 y 2 por ciento en 2019”. Y a continuación agrega: “Reflejando la recuperación en forma de V que esperamos, el crecimiento se recuperará a 8,5 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2019”. En forma menos precisa, fuentes del Ministerio de Hacienda y el Banco Central dicen que la economía se recuperará “en los próximos meses”.

Mientras tanto, y según el cronograma de desembolsos, la ayuda fuerte del FMI llegará en los meses en los que la economía siga en niveles negativos: los desembolsos entre hoy y marzo serán unos US$ 24.000 millones con el nuevo acuerdo -el envío más fuerte llegará en marzo-, mientras que con el anterior stand by eran unos US$ 8.500 millones.

El memo aclara que la política monetaria evitará cualquier relajamiento mientras se atraviesa los coletazos de inflación alta producto de la devaluación fuerte de agosto.

Déficit cero

“Nos hemos adelantado al FMI”, se jactan en el Ministerio de Hacienda respecto al programa de ir convergiendo al equilibrio presupuestario. “Cuando llegamos a la discusión con el organismo ya habíamos planteado adelantar alcanzar la meta de déficit cero para el año que viene”.

El Memorándum de entendimiento entre Argentina y el FMI tiene una novedad en cuanto a la política cambiaria y monetaria: el Banco Central en caso que compre dólares -cuando el tipo de cambio perfore la banda inferior de $34-, no emitirá Letras para absorber los pesos que queden dando vuelta en el mercado.

Es necesario decir que economistas opositores, y algunos no tan opuestos al principio a la gestión Cambiemos, han calificado a lo que antecede como «delirio». Pero es necesario tener presente que los que están en el gobierno depositan mucha fe en las expectativas de los inversores. En lo que Paul Krugman llamaba con crueldad «el hada buena de la confianza».

¿Y si el Blockchain hace obsoleta a la AFIP?

En tiempos de recesión y acuerdos con el F.M.I. es difícil juntar la energía para contemplar los futuros posibles. Pero por eso mismo, es más necesario. Compartimos con ustedes esta interesante especulación de Ignacio Hernández en El Cronista:

El Blockchain es un tipo de libro de registros distribuido para mantener un control

permanente y a prueba de manipulaciones de datos transaccionales. Una cadena de

bloques, o blockchain, funciona como una base de datos descentralizada que es

administrada por computadoras pertenecientes a una red de punto a punto.

Cada uno de esos equipos mantiene una copia del libro de registros para evitar un único punto de fallo y, a su vez, todas las copias se actualizan y validan simultáneamente.

Esta tecnología acerca varios beneficios: la transparencia, la inmutabilidad y la

descentralización de valor. El primero se debe a que el sistema permite que todas las

transacciones sean visibles y verificadas por todos los participantes de la red; el segundo,

porque no permite modificaciones ni alteraciones; y el tercero, porque no hay una autoridad central o intermediaria.

Yendo al ámbito tributario, podríamos entender a las agencias tributarias como intermediarios entre los contribuyentes y el Gobierno, cuyo rol principal es recaudar y fiscalizar, en función de la política tributaria. Entonces cabría preguntarse si Blockchain, en un futuro, con acceso ilimitado a información (como pagos electrónicos, etc.) podría usar contratos inteligentes para el pago de impuestos en forma automática y en tiempo real, reemplazando o llevando a una mínima expresión la función que hoy realizan las agencias tributarias.

Pero aunque este interrogante suene razonable, es difícil que alguien pueda aventurarse a afirmarlo sin ser catalogado de adivino.

La aplicación de tecnologías disruptivas, como Blockchain, inteligencia artificial o Big Data,

abre una oportunidad para transformar la gestión fiscal y tributaria. Blockchain tiene la

capacidad de revolucionar la forma en que la información es analizada, intercambiada y

almacenada en las agencias tributarias.

- Puede contribuir a reducir costos, incrementar la seguridad, aumentar la velocidad de acceso y revisión de datos del contribuyente.

Inauguran el primer Salón de la motocicleta argentina

Desde este jueves 25 de octubre y hasta mañana domingo inclusive, está abierto en el predio ferial de la Rural el Primer Salón Moto, que organiza la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM).

La exposición, que buscar reflejar el desarrollo de la industria de la motocicleta argentina, cuenta con la presencia de las principales marcas de motos presentes en el país, así como empresas de accesorios, indumentaria, equipamientos y servicios relacionados.

Participan 84 empresas, entre ellas 27 marcas de motocicletas como Benelli, Motomel, Yamaha, Honda, Kawasaki, Mondial, Kymco, Hero, Guerrero, Bajaj, Corven, Jawa, Gilera, Zanella, Brava, TVS, Suzuki, BMW, Harley Davidson, entre otras.

En la presentación previa del encuentro, el presidente de CAFAM, Lino Stefanuto, aseguró que «si bien el sector no está ajeno a la situación económica que vive el país, desde la Cámara hay el optimismo necesario para apostar a la realización del primer Salón que refleje el crecimiento del sector».

En octubre volvió a caer el Índice de Confianza del consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que releva la Universidad Di Tella, registró una baja del 3,1% en octubre respecto de septiembre.

- Y en la comparación interanual, el índice mostró una caída de 36,1%.

45 días de licencia por paternidad para los empleados de la C.A.B.A.

Para fomentar el cuidado compartido de los hijos y la adopción de grupos de

hermanos, la Legislatura porteña aprobó hoy por unanimidad el nuevo esquema de

licencias por nacimiento y adopción para los empleados estatales de la ciudad.

El progenitor no gestante podrá gozar de 15 días de licencia y tendrá la posibilidad

de prorrogarlo por 30 días más durante el primer año de vida del bebé.

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, dijo: no queremos profundizar el sesgo de la maternidad como lugar de la mujer. Por eso, para no forzarla a no volver al trabajo y que renuncie a su capacidad de crecimiento laboral, es que establecimos que el progenitor no gestante pueda tomarse, además, 120 días corridos sin goce de haberes».

De esta manera, en el caso de las licencias por embarazo y nacimiento, las personas

gestantes tendrán derecho a una licencia preparto de 45 días corridos y una post parto

de 75 días, ambas con goce íntegro de haberes. En caso de adelantarse el nacimiento, los

días no utilizados de la licencia anterior se acumularán al lapso previsto para el período

de post nacimiento.

Otro de los puntos relevantes de la medida, es que quienes decidan adoptar a

grupos de hermanos tendrán 30 días de licencia adicionales por cada chico. Asimismo,

contarán con dos días corridos con un máximo de 10 días al año para realizar trámites

vinculados a la adopción, cumplir con las instancias de evaluación exigidas por los

respectivos organismos públicos de aspirantes a guarda con fines de adopción o para

concurrir a las audiencias, visitas u otras medidas que disponga el juez competente, con

carácter previo a otorgar la guarda con fines de adopción.

La ley también crea una nueva licencia por adaptación escolar por hijo, por lo que los trabajadores estatales podrán gozar de hasta tres horas diarias durante cinco días

hábiles escolares si tuviesen niños en jardín maternal, preescolar y primer grado. Los

padres también podrán contar con 12 horas anuales para participar en los actos

escolares de sus hijos.

Una multinacional de la biotecnología desembarca en Argentina

Amgen, una de las mayores compañías en biotecnología a nivel mundial, desembarcó en Argentina y anunció un plan de inversiones de 100 millones de dólares que incluye la construcción de un laboratorio de calidad, la apertura de sus oficinas, la contratación de más de 70 empleados en 2018 y estiman la generación de unos 900 puestos de trabajos de forma indirecta.

“Nuestra mirada está en el mediano y largo plazo, contribuyendo con el sistema de salud para que éste sea más sustentable. Por ello es que

• Planeamos lanzar tres fármacos innovadores y cinco biosimilares entre 2019 y 2021.

señaló Cristian Videla, Gerente General de Amgen en Argentina. La compañía ingresa al mercado local para ampliar aún más la disponibilidad de terapias innovadoras y de alta calidad para el tratamiento de enfermedades graves de los pacientes en el país.

Su portfolio de medicamentos aprobados y en desarrollo se centra en oncología/hematología, enfermedad cardiovascular, enfermedad ósea, inflamación, nefrología y neurociencias.

Tiene una fuerte presencia a nivel internacional: su casa matriz se encuentra en California, Estados Unidos, está presente en 100 países y cuenta con una dotación de unos 20 mil empleados.

• Su inversión anual en Investigación y Desarrollo es de US$ 3500 millones de dólares.

“Comenzamos a tener presencia en Argentina en 2011 a través de programas de investigación clínica y en 2013 iniciamos la comercialización de algunos de nuestros productos a través de licenciatarios locales,” explicó Videla.

“Para Amgen, Argentina es un mercado clave de la región y es un país estratégico para nuestro programa de investigación clínica por la gran calidad de los profesionales y los centros de investigación. En los próximos dos años invertiremos localmente más de 10,5 millones de dólares en investigación clínica y comenzaremos a desarrollar investigaciones en fases tempranas”, agregó.

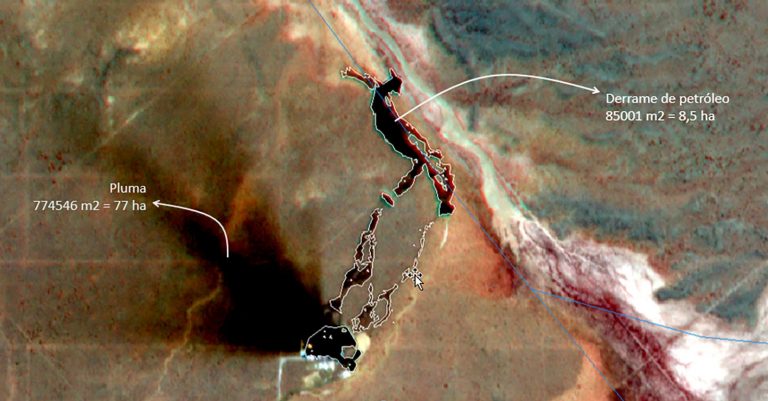

Derrame de petróleo en Vaca Muerta

Un derrame petrolero que comenzó el viernes pasado en Bandurria Sur afectó «varias hectáreas», informó el subsecretario provincial de Ambiente neuquino, Juan de Dios Lucchelli, quien mandó drones a sobrevolar el pozo, ubicado a 11,5 kilómetros de la localidad de Añelo y del río Neuquén. El yacimiento es operado por YPF junto a la compañía americana Schlumberger, a través de la subsidiaria SPM Argentina SA.

Lucchelli indicó que el derrame se produjo entre la medianoche del jueves y los primeros minutos del viernes, en el pozo La Caverna 26 del área Bandurria Sur, por una “surgencia de hidrocarburos”. Agregó que la perforación había alcanzado los 2900 metros, hasta la formación Vaca Muerta, y que el pozo se “descontroló” durante una maniobra porque “la presión de superficie le ganó a la de trabajo”.

Según los testimonios recabados, los operarios estaban desarmando una corona y sacando los testigos cuando, en los últimos 60 metros, descubrieron que el hidrocarburo estaba subiendo. Intentaron poner la válvula de maniobra en tres o cuatro oportunidades, pero la fuerza del flujo lo impidió.

Dos ONGs, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), difundieron imágenes satelitales del derrame, y afirman que de acuerdo al análisis satelital realizado, a varios días del derrame todavía no se iniciaron las tareas de limpieza; hay un mínimo de 85 mil metros cuadrados impactados directamente por el crudo -equivalente a 10 canchas de fútbol aproximadamente- y alrededor de 77 hectáreas contaminadas.

Las organizaciones presentaron un pedido de información pública a la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Neuquén, para conocer las causas y la dimensión del impacto, así como los planes de remediación y las sanciones para los responsables.

Greenpeace lo toma como parte de su cruzada contra los combustibles fósiles. “El viernes pasado, YPF y la chilena ENAP fueron responsables del mayor derrame de petróleo en los últimos veinte años de Chile; ahora, la empresa argentina junto a su socia yanqui Schlumberger derraman petróleo en el núcleo de uno de los proyectos petroleros que mayor impacto podrían tener en el cambio climático: Vaca Muerta».

FARN, que mantiene una posición menos… fundamentalista, afirma: “Nos preocupa el papel de la provincia de Neuquén y del Estado Nacional. Estos hechos son clara muestra por un lado, de que las autoridades no cumplen con sus funciones de control, y por el otro, de la falta de prevención ambiental en una actividad que por décadas ha probado crear un riesgo demasiado alto para el ambiente. Con el afán de bajar los costos de producción y de continuar con la extracción de hidrocarburos a cualquier precio, las autoridades desconocen sus obligaciones, ocultan los peligros que provoca la actividad y subestiman sus riesgos, provocando estos desastres».

En AgendAR agregamos que este accidente, de acuerdo a las imágenes, tiene características novedosas. En otros derrames lo que emergía era petróleo líquido puro, con la viscosidad que le es propia, y obviamente aunque los m3 fueran muchos el área afectada en superficie era menor. En Argentina no hay suficiente experiencia con estos eventos en formaciones de «shale», las que se explotan en Vaca Muerta. Ampliaremos.

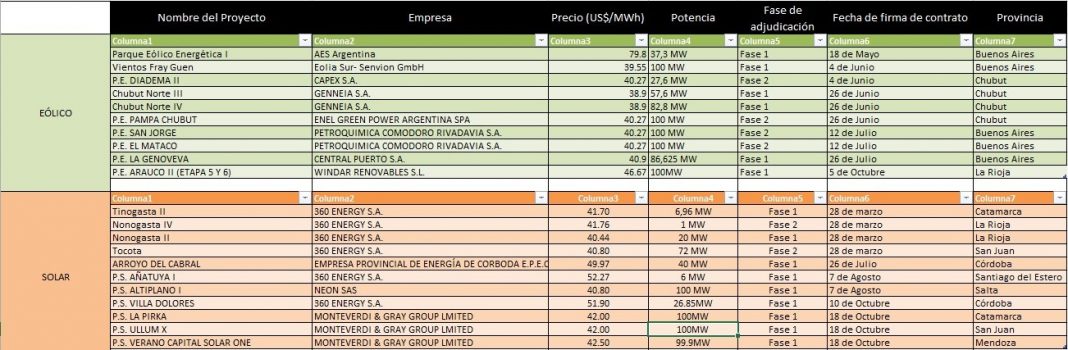

Energías Renovables: lo que se está haciendo

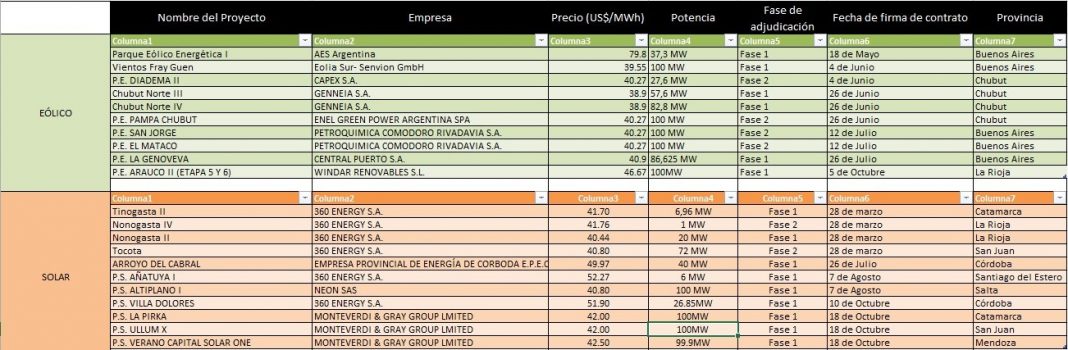

La semana pasada se firmaron tres nuevos contratos del “Programa RenovAr (Ronda 2)” para el desarrollo de las energías renovables por 300 MW y restan otros 20 proyectos. Ahora son 68 los contratos de la Ronda 2 firmados, por 1.608 MW.

Las empresas Latinoamericana de Energía y Verano Capital rubricaron contratos de abastecimiento de energía (PPA, por sus siglas en inglés) junto a autoridades de CAMMESA. Y la empresa internacional Latinoamericana de Energía, firmó dos contratos, La Pirka y Ullum X, de 100 MW cada uno.

El primero de los proyectos se ubicará en la localidad de Recreo, Provincia de Catamarca; mientras que el segundo se emplazará en la ciudad de Ullum, Provincia de San Juan.

La compañía de capitales estadounidenses, Verano Capital, celebró su contrato de adjudicación del proyecto Verano Capital Solar One, de 100 MW. El parque solar fotovoltaico se instalará en la localida de Agrelo, Provincia de Mendoza.

Estas tres centrales suman 300 MW, y se agregan a la lista de los 65 emprendimientos adjudicados durante la Ronda 2 del Programa RenovAr que ya han podido firmar sus respectivos contratos. En total, los 68 proyectos totalizan 1.608 MW.

Aún restan firmarse 20 contratos más, que lo harán entre los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo a cada caso.

El gobierno de Macri ha decidido desde el comienzo apostar a los proyectos de las energías renovables, que están fuertemente subsidiados, aún en el marco de la actual recesión. Es una política atendible, que cuenta con un fuerte estímulo de los organismos internacionales. Donde pesan fuerte las firmas europeas con un gran desarrollo en esta tecnología y que quieren exportarla al mundo.

La crítica que le hemos hecho desde el comienzo en AgendAR pivota en un solo, y decisivo aspecto: no está prevista, ni siquiera contemplada, la participación de la industria nacional. En Argentina tenemos grandes empresas con los conocimientos técnicos y la experiencia para aportar mucho, como la emblemática INVAP, o la privada IMPSA.

Y, quizás más importante, una vasta red de empresas pequeñas y medianas que serían sus proveedoras y darían empleo a muchos compatriotas. En otra nota de hoy, recogemos las quejas de los sectores afectados.

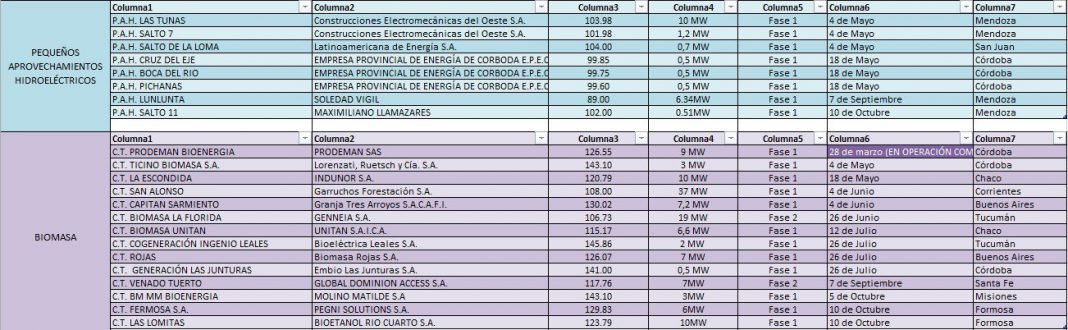

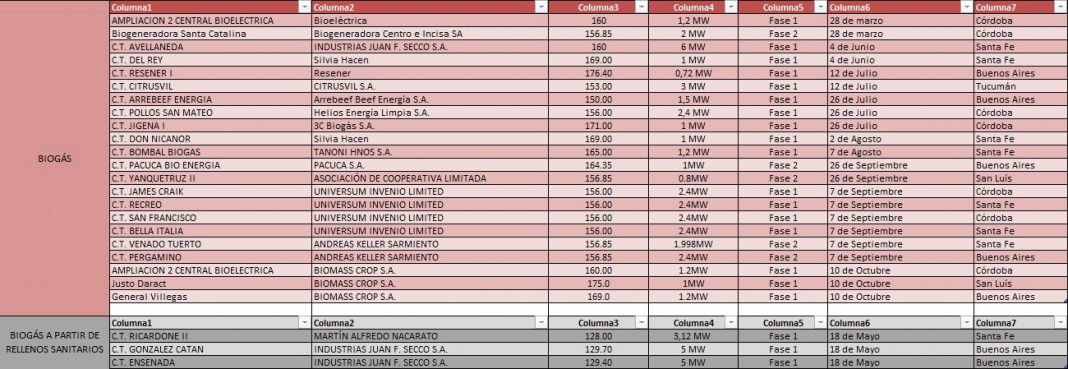

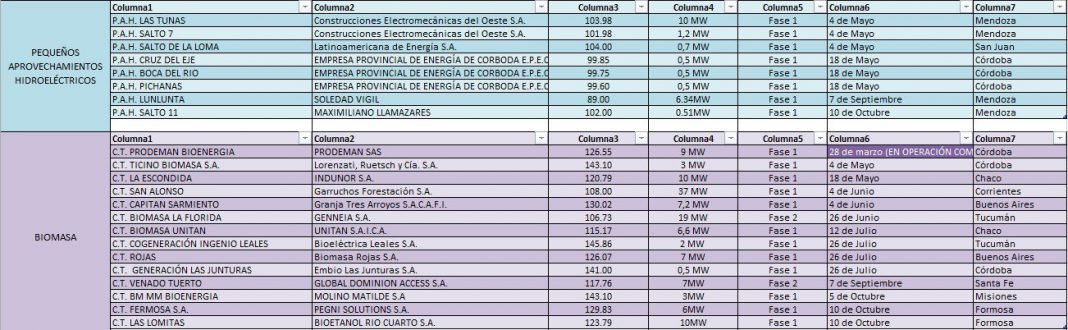

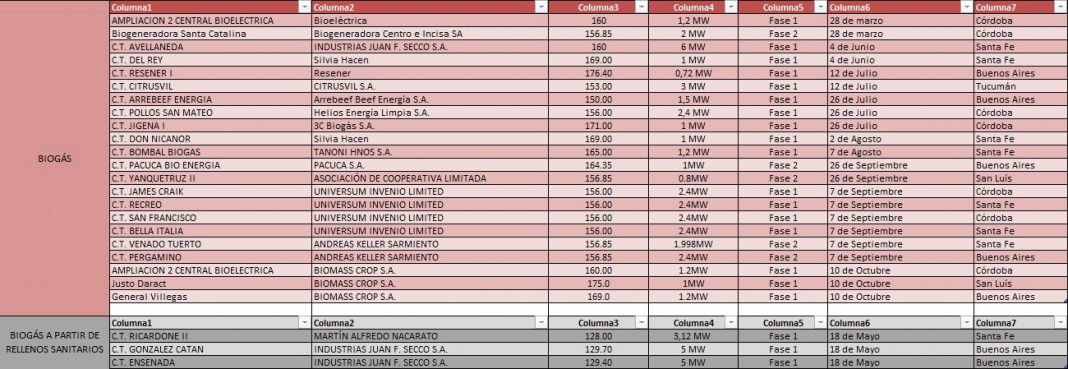

Abajo damos la lista de los contratos firmados en energía eólica, solar, hidroelectricidad (pequeños aprovechamientos), biomasa, biogas y biogas a partir de rellenos sanitarios.

Energías Renovables: lo que no se hace en Argentina

«El ingreso de paneles solares y luminarias LEDs sin aranceles perjudicará a la industria local. Las empresas nacionales que trabajan con estos elementos se van a ver muy perjudicadas, al punto que deberán reducir personal o achicar la capacidad de producción”, sostiene Jorge Cavanna, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).

A fines de septiembre, el Gobierno nacional publicó el Decreto 864/18, que elimina aranceles para casi dos centenas de productos de informática, tecnología y telecomunicaciones.

Jorge Cavanna explica que desde CADIEEL que habían solicitado al Gobierno que parte de los equipos e insumos puedan ingresar con arancel 0 al territorio argentino (alrededor de un 40 por ciento de ellos), pero no la totalidad de esa lista. En particular, es perjudicial el libre ingreso de módulos solares fotovoltaicos y luminarias LEDs..

Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que se está revisando el decreto, sobre todo en cuatro posiciones arancelarias puntuales “que son las más críticas para los procesos productivos de la isla”, anunciaron desde la cartera. “La medida estará publicada en los próximos días en el Boletín Oficial”, se comprometieron.

La incógnita es sobre qué aspectos se dará marcha atrás. En lo que respecta al ingreso de módulos solares fotovoltaicos con diodo, fuentes del sector aseguraron que ingresarán sin aranceles. Por lo menos eso les han comentado funcionarios de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Producción en reuniones.

En cuanto a luminarias, Cavanna advierte que el Decreto 864/18 alcanza “una posición de productos LEDs terminados que se fabrican en el país”, por lo que la industria local de luminarias está preocupada y espera modificaciones.

El titular de CADIEEL espera una reunión con Sica para hablar sobre este tema. “El INTI efectuó una revisión de las 14 industrias locales que fabrican este tipo de luminarias y corroboró que están capacitadas para abastecer las necesidades que se requieran, en precios y condiciones competitivas”, recuerda Cavanna.

Pero el empresario denuncia que las industrias chinas corren con la ventaja de que su gobierno les reembolsa un 17% del producto exportado. “Se debe impulsar un esquema político industrial diferente al que venimos viendo”.

En AgendAR compartimos ese reclamo de CADIEEL. Y no sólo en lo que se refiere a paneles solares y luminarias LEDs.

Bolsonaro: «una muy buena relación» y «óptima alianza» con Macri

El candidato a presidente de Brasil Jair Bolsonaro, aseguró que si gana el balotaje del domingo, llevará adelante desde el Palacio del Planalto «una muy buena relación» y «óptima alianza» con Mauricio Macri y la Argentina.

En la recta final de la campaña electoral y a tres días de la segunda vuelta contra el postulante del PT, Fernando Haddad, Bolsonaro se refirió al vínculo bilateral que espera tener en caso de ganar los comicios y ser el sucesor de Michel Temer.

El encuentro con la prensa donde hizo estas declaraciones fue en la casa de un empresario carioca en la que graba los spots de campaña. Y allí se mostró moderado. Incluso, descartó una guerra con Venezuela: «Nadie va a hacer una guerra con nadie», afirmó. Y agregó que «tenemos que buscar maneras, tal vez con la ONU, de crear ahí áreas y campos de refugiados. Roraima no soporta la cantidad de venezolanos que están entrando ahí», para aclarar luego que no cerrará las fronteras, como varios dirigentes locales le pidieron a Temer.

El martes 16 Macri recibió un llamado del candidato, con quien analizó «la relación estratégica entre ambos países». Fue la primera y única llamada a un líder político en plena campaña electoral.

Es posible que esté operando el famoso Teorema de Baglini «el grado de responsabilidad de las propuestas de un político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder». O no. Tanto «The Economist» como «Financial Times», voceros leídos en los círculos de poder del Hemisferio Norte, han expresado sus reservas con el candidato, al que las encuestas lo dan como gran favorito el domingo.

Hoy se reúne el Directorio del F.M.I. para aprobar el préstamo a la Argentina

Hoy viernes 26 de octubre, el directorio del Fondo Monetario se reunirá para analizar el nuevo acuerdo alcanzado a fines de septiembre entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente de la entidad, Christine Lagarde.

Analistas y medios especializados descuentan su aprobación, aunque -se comenta- ha habido observaciones de parte de los directores de Alemania y Francia.

La expectativa del gobierno argentino es que ese desembolso de dólares le permitirán mantener la calma cambiaria, hasta que ingresen las divisas de la cosecha.