¡Todos abordo! Empiezan a circular los primeros trenes a hidrógeno del planeta

En Bremervörde, Alstom, fabricante de trenes de Europa, junto al Ministro de Economía y Transporte de Baja Sajonia, el Ministerio Federal de Transporte y las autoridades de transporte Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) y Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) celebraron este estreno mundial.

El Coradia iLint, producido por Alstom en Salzgitter, Alemania, está dotado de pilas de combustible que transforman el hidrógeno y el oxígeno en electricidad, eliminando por tanto las emisiones contaminantes causadas por la propulsión. A partir del 17 de septiembre, dos de estos trenes entraron en servicio comercial, con horarios regulares, en la región de Baja Sajonia.

Por el momento, serán los viajeros de la red Elbe-Weser de EVB quienes podrán disfrutar de los primeros viajes en estos trenes.

• Tienen bajo nivel de ruido y cero emisiones, que pueden alcanzar los 140 km/h.

Por otro lado, los trenes prestarán servicio a cerca de 100 km de la línea que discurre por Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde y Buxtehude, reemplazando la flota diésel actual de EVB. Los nuevos trenes repostarán en una estación de servicio de hidrógeno temporal. El hidrógeno en estado gaseoso se suministrará a los trenes desde un tanque de acero de unos 12 metros de altura localizado junto a las vías de la estación de Bremervörde. Con un solo tanque, cada uno de estos trenes –que cuentan con 1.000 km de autonomía- podrán recorrer la red a lo largo de toda la jornada. Para 2021, año en que Alstom entregará 14 trenes Coradia iLint más a LNVG, está prevista la puesta en marcha de una estación de servicio en las instalaciones de EVB.

“Es una revolución para Alstom y para el futuro de la movilidad. El primer tren con células de hidrógeno del mundo va a comenzar a prestar servicio con pasajeros y está preparado para su producción en serie”, indicó Henri Poupart-Lafarge, Presidente y CEO de Alstom. “El tren Coradia iLint marca una nueva era en el transporte ferroviario sin emisiones. Es una innovación resultado de la colaboración franco-alemana y representa un ejemplo de cooperación transfronteriza”, agregó.

El proyecto incluyo más de 81 millones de euros para la compra de otros 14 trenes de hidrógeno para LNVG. El gobierno federal ha apoyado activamente el desarrollo y las pruebas de la nueva tecnología en Baja Sajonia, dotándola de los fondos del Programa Nacional para la Innovación en la Tecnología de Células de Combustible e Hidrógeno.

Con cerca de 2 millones de pasajeros ferroviarios y aproximadamente 4 millones de usuarios de autobuses al año, EVB figura entre los mayores proveedores de movilidad del triángulo Elbe-Weser. La empresa tradicional, quien cuenta con una historia de más de 100 años y cerca de 550 empleados, está impaciente por ver el “tren del futuro”. El Dr. Marcel Frank, Consejero Delegado EVB, subraya: “Usar el primer tren a hidrógeno del mundo para dar servicio a nuestros pasajeros en la red Elbe-Weser entre Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde y Buxtehude es un gran paso, no solo para nosotros y la región, sino para el transporte ferroviario mundial. Para EVB, este es el punto de partida en la movilidad libre de emisiones.

El proyecto incluyo más de 81 millones de euros para la compra de otros 14 trenes de hidrógeno para la compañía.

Artistas para concientizar a los porteños de Buenos Aires en el mes del Alzheimer

Hoy sábado 22, la Fundación INECO realizará la Caminata Nacional por el Alzheimer con el objetivo principal de concientizar sobre esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus cuidadores.

- Según la Asociación Internacional de Alzheimer, 503 mil argentinos padecen la enfermedad o algún otro tipo de demencia.

- Se proyecta que el número de afectados ascenderá a 1.181.000 en el 2050.

Redujeron el arancel de ingreso de maquinas agrícolas sin equivalente nacional

La Secretaría de Agroindustria de la Nación informó que se modificaron diversas posiciones arancelarias de bienes de capital vinculados al agro que no se producen en Argentina, todas con un arancel reducido del 2%.

“A partir de esta medida, vemos una oportunidad de incrementar la inversión en el sector productivo de la agroindustria, al disminuir los costos de aquellos bienes de capital que no se producen en el país. Este logro que traducirá en mayor empleo para todos los actores de este sector tan importante para la economía de la Argentina”, expresó el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

El listado de estos bienes surge de un estudio realizado por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación que lidera el ministro Dante Sica (del cual también depende Agroindustria).

Los productos contemplados para el sector agroindustrial son cosechadoras y vibradoras para la recolección de olivos, frutos secos, uvas, tomates y maní; enfardadoras de megafardos, picadoras de forraje automotriz, mecanismos de orugas para tracción en cosechadoras, equipos de industria aviar, sistema de jaulas automáticas, calderas para pellets de madera, etcétera. Agricultura, fruticultura, lechería, avícola, frutícola, forestal y riego son las industrias beneficiadas en lo que respecta al sector.

En AgendAR aceptamos que esta medida favorece a la actividad agrícola, pero preguntamos sobre su impacto estratégico sobre la otrora floreciente industria nacional de maquinaria agrícola. Está atravesando graves problemas, y dudamos que aceptará esto con una sonrisa.

Desempleo: 1.850.000 personas sin trabajo

La primavera empieza triste. Según registra el INDEC, la tasa de desempleo subió de 8,7 a 9,6% de la población activa. Eso significa que hay 1.850.000 desocupados entre la población urbana de la Argentina.

Si se agrega la población rural, donde los números son más imprecisos, la desocupación total superaría los 2 millones de personas. Es la cifra más alta en la gestión de Macri; en realidad, en los últimos 12 años.

Otro dato de ese informe: la tasa de subocupación – gente que trabaja pocas horas – aumentó del 11 al 11,2%. Suman más de 2.100.000 personas..

Entonces, la estimación oficial es que hay casi 4 millones de personas con problemas de empleo, porque están desocupados o porque trabajan pocas horas y quisieran trabajar más.

Se registra también un aumento en lo que se denomina «la presión sobre el mercado de trabajo”: además de los desocupados que buscan trabajo también hay un aumento significativo de las personas ocupadas que buscan otro empleo, insatisfechos con el que tienen.

La tasa de «ocupados demandantes de empleo» subió del 14,7 al 16%, y la presión de esa demanda sobre el mercado de trabajo creció del 29,6 al 31,9%. En total, unos 7 millones de personas buscan empleo, y ese es un dato que influye, y mucho, sobre los sueldos que se pagan y los reclamos de los trabajadores.

Pero la tragedia más grave, en una sociedad donde todavía es el trabajo que tiene cada uno lo que da identidad y dignidad, está en la pérdida del empleo. Es trágico para el individuo y su familia, y también para el país, que no aprovecha, que descarta su recurso más valioso, el humano.

La distribución geográfica y social del desempleo no da sorpresas. Es la habitual.

Los partidos del conurbano bonaerense registraron una desocupación del 12,4%, la mayor en todo el país. Son 699.000 desocupados. Sumando los 124.000 desempleados de la Ciudad de Buenos Aires, la región metropolitana con 823.000 concentra el 45% del total de desocupados urbanos.

A su vez, las mujeres jóvenes son las más golpeadas: entre las que tienen entre 14 y 29 años, el desempleo sube del 19,8 al 21,5% y entre los varones de esas edades, aumenta del 15,4 al 17,3%.

En el gobierno explican porqué hacen más flexible reestructurar la deuda

En el proyecto de ley del Presupuesto 2019 el Poder Ejecutivo propuso, sin explicaciones previas, flexibilizar las condiciones para reestructurar la deuda pública. Con la historia reciente argentina, era inevitable que se levantaran sospechas de otro megacanje.

En concreto, el gobierno quiere modificar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (Ley Nº 24.156) y sus modificaciones para que en su nuevo texto se lea: «El PODER EJECUTIVO podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados mediante su consolidación, conversión o renegociación, atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero«.

La redacción actual dice que el Poder Ejecutivo podrá realizar estas operaciones de reestructuración solo «en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales«.

Esta reforma fue diseñada por el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. En el Ministerio de Hacienda consideran que los requisitos que establece la ley corresponden a un tiempo (año 1993) en que los préstamos de deuda externa se concentraban en un puñado de bancos. Afirman que hoy la deuda está en su mayor parte en bonos que cotizan en los mercados y se someten a todas su regulaciones.

Por eso, dicen, la ley actual conspira contra una más eficiente administración del Portfolio de deuda argentina, limitando las opciones de la Secretaría de Finanzas. «Con esta ley de Administración Financiera, algo bueno como sería canjear deuda en dólares por deuda en pesos no lo podés hacer porque aumentarías la tasa de interés, pero si podés dolarizar deuda en pesos», explican en Hacienda.

Si quisiéramos agregar «switch auctions» como tiene Nueva Zelanda en su programa de Letes, para canjear las de cuatro meses por unas de seis meses, tampoco se puede hacer.

La ley, aclaran, sólo se aplica a nivel nacional. Por eso, estados subnacionales como la Ciudad de Buenos Aires pudieron pesificar buena parte de su deuda externa, como hizo Rodríguez Larreta, una decisión que en la Argentina nadie puede dudar que siempre es prudente.

El hecho es que la deuda crece exponencialmente. Es inevitable, con las tasas que el Banco Central, y el Tesoro, se han comprometido a pagar. Son muchos los economistas que dicen -la mayoría en privado- que tarde o temprano será necesario reestructurarla.

El 62% de los argentinos enfrenta la crisis sin ahorros para la emergencia

Una megaencuesta del Banco Mundial que comparó los hábitos de ahorro en más de 140 países detectó que, ya a mediados del año pasado, cuando la economía aún crecía, la Argentina se encontraba entre los países con menores niveles de ahorro.

Como positivo, el estudio Global Findex, publicado en abril, mostró que, si en 2014 apenas un 23% de los adultos argentinos había dicho que ahorró dinero en el último año, en 2017 lo dijo un 30%.

- El país se ubicó muy por debajo del la media de América Latina y el Caribe (donde un 38% dijo que ahorró), del promedio mundial (48%) y del de los países de alto ingreso (71%).

Exenciones: promover la minería y que los jueces no paguen Ganancias cuesta $ 14 mil millones al año

La lectura del proyecto de ley de Presupuesto es monótona. Muchos números, muchas páginas. Pero vale la pena. Ahí está estimado que en el 2019 las exenciones impositivas que favorecen a los jueces y a las mineras le cuestan al Estado -a todos nosotros, en los impuestos que se pagan o los servicios que no se reciben- $ 13.758 millones, una cifra similar al recorte que tendrá la inversión en infraestructura energética.

Así se desprende del proyecto enviado el lunes al Congreso, que prevé «gastos tributarios» por casi $ 430.000 millones, más de lo que se ahorrará el oficialismo por el ajuste en los gastos primarios, calculado en $358.039 millones.

En esa partida, incluida en el Presupuesto todos los años, se hace una proyección de los ingresos tributarios que el Ejecutivo cede por diversos regímenes impositivos o de promoción industrial, como alícuotas diferenciales de IVA para ciertos productos de necesidad básica, o cuestiones estratégicas como la promoción en Tierra del Fuego.

Un punto sobre el que se viene debatiendo desde hace años es el beneficio de los jueces, que no pagan impuesto a las Ganancias a pesar de gozar de los salarios más altos del país. Por esta vía, en 2019 se escaparán de las arcas públicas $9.854 millones.

Otro aspecto controvertido es de la «promoción de la actividad minera» estipulado en la ley 24.196 de 1993. El Estado dejará de recaudar $ 3.904 millones en concepto de exenciones de derechos de importación ($2.179 millones), beneficios diversos en Ganancias ($933 millones) y estabilidad fiscal ($791 millones).

Si se suman estos dos conceptos, la cifra es un poco menor al recorte nominal que tendrá la partida de inversiones en energía, que pasará de $ 22.290 este año a $ 7.320 millones en 2019, un 67% menos, siempre según el proyecto de Presupuesto.

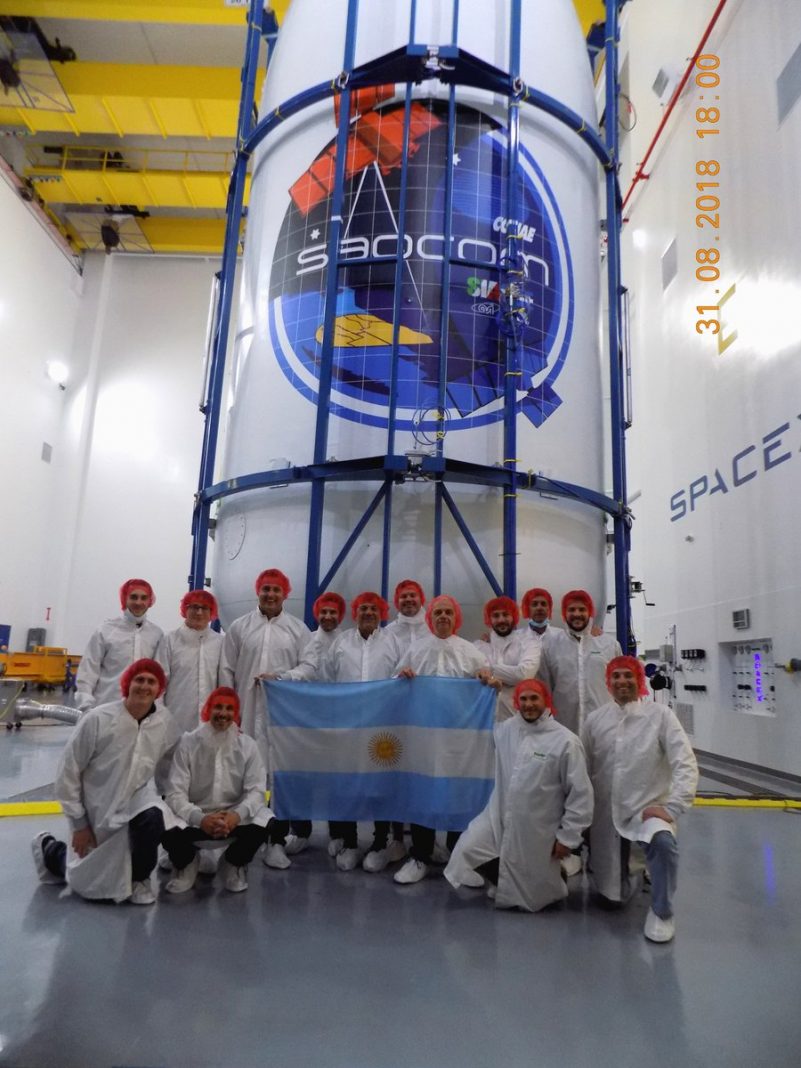

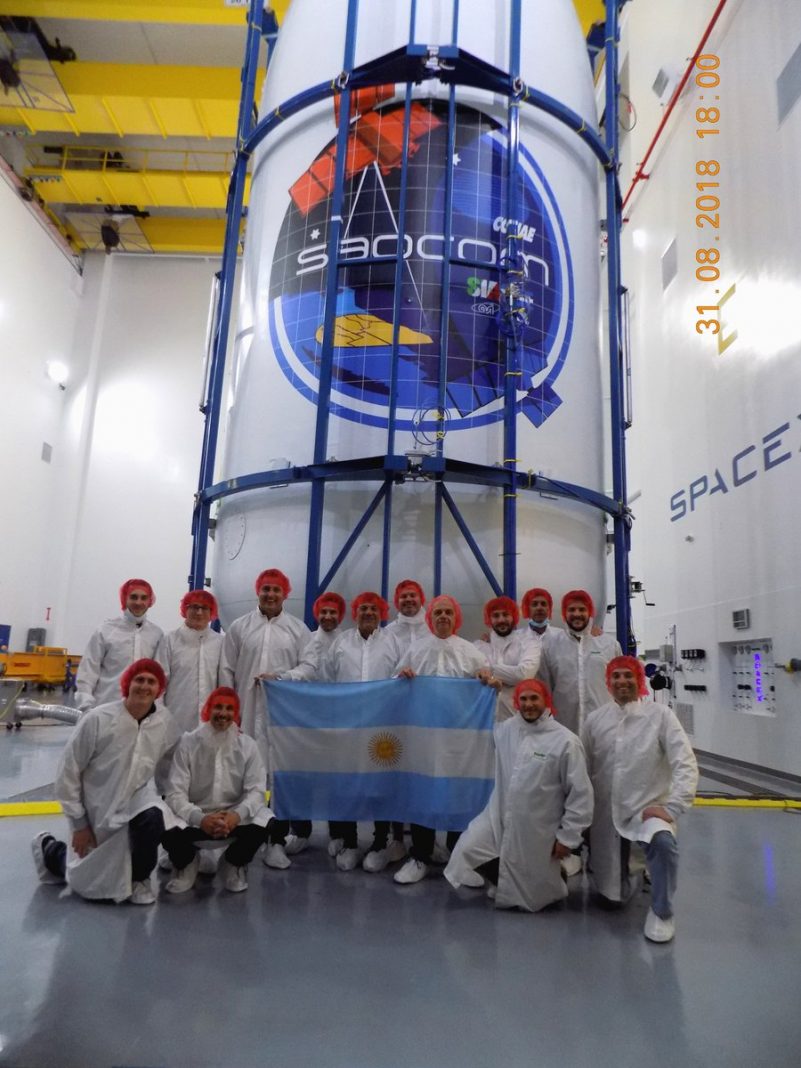

El SAOCOM 1A entra en la cuenta regresiva para su lanzamiento al espacio

Los equipos de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales; VENG S. A.; INVAP @invapargentina y de la Comisión Nacional de Energía Atómica @CNEAok; finalizaron la integración y encapsulado del SAOCOM 1A. Ya está guardado en la cofia del lanzador Falcon 9 de @SpaceX.

Esta es la última foto del satélite argentino SAOCOM 1A en la Tierra.

Se ultiman los preparativos para el lanzamiento que se estima para la primera semana de octubre.

AgendAR explicó porqué la Argentina necesita el SAOCOM aquí.

Se ultiman los preparativos para el lanzamiento que se estima para la primera semana de octubre.

AgendAR explicó porqué la Argentina necesita el SAOCOM aquí.

Se ultiman los preparativos para el lanzamiento que se estima para la primera semana de octubre.

AgendAR explicó porqué la Argentina necesita el SAOCOM aquí.

Se ultiman los preparativos para el lanzamiento que se estima para la primera semana de octubre.

AgendAR explicó porqué la Argentina necesita el SAOCOM aquí. Por la carga impositiva en dólares cada vez queda más mercadería abandonada en Aduana

Pequeñas y medianas empresas de varios sectores industriales advirtieron que por el elevado costo impositivo no pueden retirar los insumos importados y peligra la producción local, las ventas y los empleos.

Debido a la megadevaluación, sectores como la cadena textil, la metalmecánica y las tintas gráficas no están en condiciones de ingresar los insumos y materias primas adquiridos hace meses en el exterior, a un dólar muy inferior al actual, porque los impuestos se cancelan según la cotización presente. Uno de los máximos referentes y empresarios del segmento de las tintas gráficas, Marcelo Girard, afirma que «el dólar actual deja de ser competitivo para la exportación cuando tenemos un nivel de costos de toda clase, como el caso de los impuestos que en este momento nos impide retirar insumos comprados en el exterior».

La consecuencia más grave es que las fábricas pequeñas y medianas desaceleran o paralizan su producción por el ahogo económico-financiero, situación que se replica en todos los rubros de la industria que utilizan insumos importados.

El gobierno renueva la apuesta al segundo semestre, de 2019

El propio proyecto de Presupuesto 2019 elaborado por Hacienda es pesimista, ya que espera otro año recesivo. Luego de la caída de 2,4% de este año, la estimación es que el PBI se volverá a contraer un 0,5% el próximo.

Pero detrás de ese pronóstico negativo, el gobierno confía en una dinámica diferente. Según las proyecciones que hace el ministro Nicolás Dujovne, la economía arrancará mal el 2019 pero terminará muy bien.

El oficialismo reconoce que en el primer trimestre de 2019 continuará la caída, pero espera que a partir del segundo comenzará la recuperación de la mano del campo. Es decir que el piso de la recesión llegaría en febrero o marzo del año próximo y a partir de allí vendría una reactivación.

Tras «la peor sequía de los últimos 50 años», como le gusta repetir a Dujovne, la cosecha de soja debería aportar no solo una gran cantidad adicional de dólares, sino además poner en marcha nuevamente la maquinaria productiva del sector agropecuario. Ese sería el puntapié para ponerle freno a la recesión y empezar la recuperación.

«A partir del segundo trimestre se deberían empezar a notar los primeros signos de recuperación, aunque seguramente será más fuerte en el interior en una primera etapa», reconocen los principales colaboradores de Dujovne.

Además, también debería ayudar una mayor estabilidad del tipo de cambio. Según el proyecto de Presupuesto 2019, el dólar promedio se ubicará en $40,10, muy parecido al nivel actual.

El campo como motor y el dólar más tranquilo serían el gran trampolín para una reactivación que debería tomar impulso desde el segundo trimestre, pero consolidarse a partir de julio.

Vuelve, como ya sucedió en 2016, la gran esperanza de un fuerte repunte en el «segundo semestre». En aquel momento esa mejora llegó tarde y se consolidó justo antes de las elecciones legislativas, que fueron en octubre de 2017. Ahora se apuesta a un comportamiento parecido, aunque ya no se lo haga en forma explícita.

Según las estimaciones que manejan en Hacienda, en el cuarto trimestre de 2019 la economía debería estar creciendo a un tasa anualizada del 5,2%, casi como en el mejor momento que vivió el Gobierno en 2017.

Obviamente, una parte de la recuperación es posible al comparar contra un momento muy malo de la economía, como se espera que sea el último trimestre del año. Además, el consumo también mostraría señales de recuperación muy firmes, con mejoras interanuales que -siempre según los cálculos oficiales- podrían superar con tranquilidad el 15%.

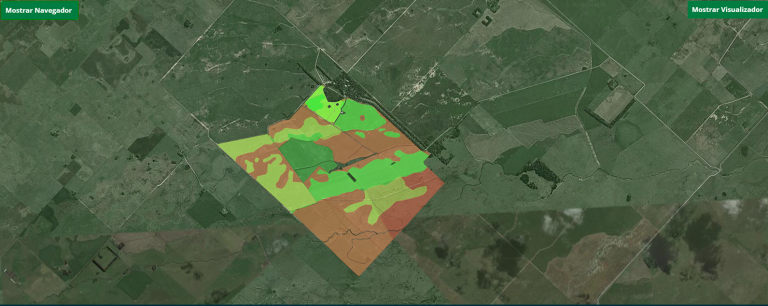

Crece el negocio de las imágenes satelitales dedicadas a la agricultura

La incorporación masiva de las imágenes satelitales fue una de las novedades mas destacadas del Farm Progress Show que se realizó días atrás en Estados Unidos. Se trata del evento en donde se dan cita las empresas de maquinaria agrícola para dar a conocer las últimas innovaciones en materia de tecnología que luego se verán en la Argentina.

Permiten ver la evolución de los cultivos en tiempo real y saber exactamente qué dosis aplicar, de fertilizantes o de herbicidas.

«Que un campo pueda ser visualizado en su total integridad, con el testeo de todas las variables que definen el rendimiento de los cultivos y poder actuar en tiempo real en el control de una de esas variables, puede ser la revolución de la producción agropecuaria».

Estas imágenes se compran en el mercado, en dólares. Hacerlas más accesibles era uno de los objetivos del programa satelital argentino.

El Secretario de Salud asegura que la vacuna contar la meningitis a chicos de 11 años se reestablecerá a fin de año

El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein estimó que «probablemente antes de fin de año” se vuelva a “reanudar todo el stock de vacuna antimeningocóccica para que se dé a todos los grupos», inclusive a los niños de 11 años, dosis que había sido pospuesta el pasado mes por tiempo indeterminado.

El entonces Ministerio de Salud – hoy Secretaría – había señalado entonces que con las dosis disponibles se buscaba “priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida” y que las faltas se habían debido por “dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación”, según se había anunciado en un comunicado oficial, más allá que desde el laboratorio elaborador negaron que esta decisión se debiera “a una demora en la entrega o falta de suministro”.

“El calendario está absolutamente garantizado, tiene 20 vacunas diferentes que se dan a distintos grupos de edad y riesgo en distintos períodos. Lo que dijimos el mes pasado es que íbamos a posponer la dosis de refuerzo de la vacuna antimeningocóccica de los 11 años”, indicó Rubinstein y aclaró que esta aplicación es “fundamentalmente para disminuir el grado de portación, no para prevenir la meningitis que en realidad es muy poco frecuente a esa edad».

Un avión militar modernizado por técnicos aeronáuticos argentinos

Por primera vez, un avión Hércules C-130 fue sometido a un plan de mantenimiento, modernización y digitalización realizado íntegramente en la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA), situada en la provincia de Córdoba.

Una noticia estimulante, en medio de un aluvión de notas sobre la recesión, la deuda externa y el tipo de cambio. Porque la vieja Fábrica Militar de Aviones que nació en 1927 en la presidencia de Alvear acompaño, con muchos cambios de nombre, los vaivenes de la historia y la industria argentinas.

En 1947 construyó del primer avión propulsado por un motor a reacción de América del Sur, el Pulqui I. En 1980 fue liquidada por indicación del entonces ministro de Economía, Martínez de Hoz. Su infraestructura fue concesionada en 1995 por el presidente Menem a la Lockheed Martin Aircraft. En 2009, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Estado Nacional compró las acciones de Lockheed y refundó FAdeA.

La aeronave TC-70 es la primera de las tres que serán modernizadas integralmente en nuestro país por más de 150 técnicos e ingenieros argentinos que fueron capacitados en los talleres de la empresa contratista L3, en Estados Unidos. Si bien mantenimiento no es fabricación, debe contarse como un paso positivo, en un momento que Embraer está dejando de ser brasileña.

«FAdeA cuenta con altísima tecnología en Argentina, lo que le permite producir aeronaves y realizar tareas de modernización en aviones propios y también de países de la región», según afirmó el ministro de Defensa Aguad en el acto de presentación. El presidente de la empresa, Antonio Beltramone, expresó: «Este es otro hito que

muestra el camino de cumplimiento y desarrollo que está transitando nuestra fábrica. Pocas empresas en el mundo poseen el know how y la calidad técnica de FAdeA».

Los otros dos Hércules C-130 serán entregados en el transcurso del 2019. Así, la Fuerza Aérea contará con la recuperación total de sus aeronaves de gran porte, extendiendo su vida útil por 20 años.

En las tareas llevadas a cabo en el marco del programa de Modernización y Remoción de Obsolescencia se destacan las mejoras en los sistemas de navegación y comunicaciones, alerta y vigilancia, búsqueda y rescate, visión nocturna, la digitalización del sistema de indicación y cantidad de combustible, y el control electrónico de hélices.

La inflación mayorista de agosto: 4,9 por ciento

Los institutos de contadores en EE.UU. y Europa debaten si sus empresas en Argentina deberían aplicar los procedimientos que corresponden a una hiperinflación. Lejos todavía de los episodios de fines de los ´80 y comienzos de los ´90, el hecho es que en nuestro país los precios aumentan en 15 días lo que en la mayoría de los países lleva un ano.

- Según informó el INDEC, en agosto subieron el 4,9%, un punto por encima de los minoristas (3,9%).

Víctor Trucco: un pionero en la innovación agrícola

La Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) otorgó este martes 18 un reconocimiento a Víctor Trucco por sus aportes trascendentales para el desarrollo de la agroindustria y la biotecnología en la Argentina.

Víctor Trucco es doctor en bioquímica y cuenta con más de 40 años como productor agropecuario. Es miembro fundador de la CAB así como de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que creó junto con otros pioneros en 1989 y de la que es presidente honorario. Además, es fundador de la firma de biotecnología aplicada al agro, Bioceres, y del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR).

Hugo Sigman, presidente de la CAB y CEO de Grupo Insud, Gustavo Grobocopatel, fundador de Bioceres y miembro de la CAB, y Alejandro Petek, presidente de AAPRESID entregaron la distinción a Víctor Trucco además de dedicarle unas cálidas palabras por su trayectoria e impulso a la innovación en agrobiotecnología.

“Nuestras fortalezas están en la agricultura que estamos desarrollando: sustentable, productiva, competitiva e innovadora. Entiendo que como país debemos dejar de titubear, incorporar las innovaciones científicas, sin retraso, con entusiasmo y sin miedos”, expresó Víctor Trucco al recibir el premio.

En Argentina la mayor parte de la Investigación y D en biotecnología la hace el Estado, con la excepción de las empresas de la Cámara Argentina de Biotecnología, que en algunos casos se asocian con el Estado para llevarlas adelante

Víctor Trucco es doblemente emblemático en ese ambiente: está asociado con el mayor desarrollo biotecnológico local logrado por una asociación empresa y estado: la soja y el trigo HB4 de la Dra. Raquel Chan, de la Universidad del Litoral y el CONICET.

También es un símbolo de los riesgos de esas asociaciones: su empresa, Bioceres, ha sido enormemente perjudicada por más de una década de demoras, dilaciones y excusas de las autoridades de licenciamiento del área de Agricultura para poder comercializar sus productos.

Este problema no está vinculado con ningún gobierno en especial. Se mantiene inalterable desde 1991. Y sucede algo parecido en el área de biotecnología farmacológica con el ANMAT.

Son actitudes y temores de «la línea», los funcionarios de carrera. Y todos los que tienen experiencia en el Estado están familiarizados con el fenómeno. En este caso, los responsables directos le dan trámite express a todo lo que viene licenciado en los EEUU, porque están cubiertos por ese antecedente. Pero son absolutamente aversos a jugarse por los desarrollos locales, donde serían responsables si algo sale mal.

Sólo una decisión política muy firme puede superar estas «barreras automáticas». Por algo Trucco en su discurso dijo «Sin retraso, con entusiasmo y sin miedos».

Syngenta y Molinos se unen buscando nuevos negocios en alimentos

Molinos Río de la Plata y Syngenta comenzaron a trabajar conjuntamente en la generación de nuevos tipos de alimentos de calidad, accesibles para los consumidores argentinos. Lo harán a través de un programa de manejo de Trigo Candeal de alta performance, que contempla la genética, la protección del cultivo y la nutrición con un concepto de manejo integral aportado por YARA Argentina.

Ambas compañías potenciarán sus conocimientos acerca del mercado de producción y alimentos de trigo candeal y trabajarán junto a los productores para ofrecer soluciones tecnológicas que mejoren tanto los rendimientos como la calidad de los alimentos producidos.

«La alianza estratégica con Syngenta, contribuye a que Molinos siga impulsando el consumo familiar de fideos, dado que aumentará su accesibilidad, le permitirá continuar desarrollando productos innovadores y construyendo marcas queridas», aseguró María José Capelle, Directora de Abastecimientode Molinos Río de la Plata.

Como parte de este acuerdo, Syngenta provee variedades de trigo candeal especialmente desarrollados y acompañará a Molinos en el desarrollo de un manejo integral y sustentable del cultivo.

Estreno exitoso de las LECAPs: 107 mil millones de pesos!

El Tesoro colocó Letras Capitalizables (Lecap) por 107 mil millones de pesos. Estos papeles fueron lanzados para absorber parte de los pesos que liberó el Banco Central por la no renovación de Lebacs, que están en proceso de extinción.

La demanda fue tan alta que le permitió al Tesoro vender los papeles con vencimientos a enero y febrero sobre la par, y por ende reducir la tasa de interés de la operación.

Un dato sobresaliente es que ingresaron al país 930 millones de dólares (equivalentes a unos 36.500 millones de pesos) de inversores extranjeros que, confiados en que el tipo de cambio no tiene muchas chances de subir, apuestan a letras en pesos que pagarán tasas de entre el 45 y el 50% anual.

Estos dólares se liquidarán el viernes y ese día impactarán en las reservas. Durante esta semana, el Central vendió 740 millones de dólares. Es una reedición del «carry trade»: apostar a la moneda local mientras el tipo de cambio permanece más o menos tranquilo. Ocurre que dada la fuerte devaluación del peso, ahora los especuladores apuestan a la calma cambiaria.

Por ahora, entre los dos grandes motores de la tómbola financiera, la codicia le va ganando al temor.

En el Presupuesto 2019 se aumentan los descuentos de Ganancias para trabajadores y jubilados

Si se aprueba el proyecto de Presupuesto 2019 presentado este lunes, una parte de los trabajadores en relación de dependencia y de los jubilados pagarán más impuesto a las Ganancias.

Es que en el proyecto el Gobierno insiste en eliminar exenciones en el impuesto aprobadas en leyes nacionales, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto.

“Es decir, se generaliza la sujeción al impuesto para cualquier concepto que perciban los empleados en relación de dependencia de empresas públicas y privadas como así también los jubilados y pensionados”, explica el especialista Marcelo D. Rodriguez.

La propuesta del Gobierno se aplica a conceptos percibidos como gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada.

El proyecto establece, además, que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y/o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y/o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentren alcanzados por el impuesto a las Ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Seguridad social o regímenes provinciales o municipales análogos.

“Resulta evidente que de aprobarse este artículo, más allá de que sea oportuna su inclusión a la luz del Principio de Igualdad, consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional, lo concreto es que se estaría generando un incremento en la carga fiscal sobre las personas humanas, de la cuarta categoría del impuesto, tanto para los asalariados como para quienes perciben haberes previsionales”.

El impacto es muy difícil de calcular aun para los tributaristas, por la dificultad en establecer la cantidad de afectados. Hay muchos convenios que tienen exenciones particulares. Fuentes de Hacienda estimaron que podría significar un plus de 25.000 millones anuales en la recaudación.

Dujovne: «alcanzar el equilibrio fiscal nos llevará dos o tres años más»

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que eliminar el déficit fiscal financiero le llevará a la Argentina «todavía dos o tres años más».

«Para que la inversión impulse el crecimiento de largo plazo es necesario tener una economía ordenada. Ayer, por primera vez en diez años, hemos presentado un presupuesto con equilibrio fiscal primario», dijo el ministro.

Dujovne dio el discurso de apertura de la segunda jornada de la Cumbre del T20, el evento que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner (CCK) con la presencia de unos mil especialistas de los principales think tanks de 60 países.

Participan del evento autoridades gubernamentales argentinas, representantes de organizaciones internacionales y de la comunidad empresarial.

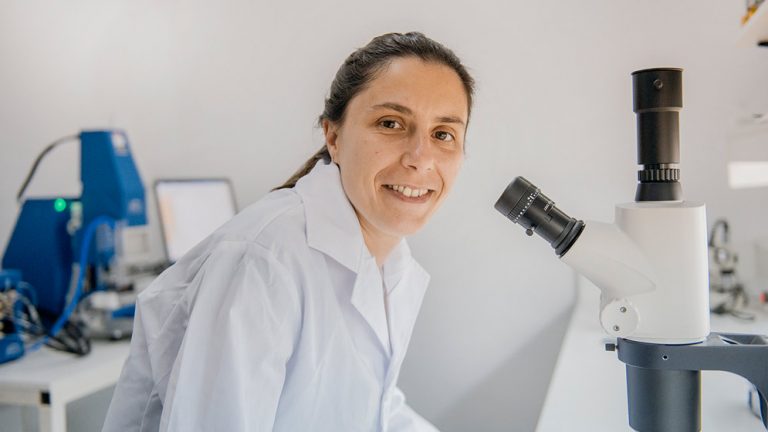

María Natalia Lisa, del CONICET, finalista en un premio por sus estudios de la tuberculosis

A través del premio Inspiring Science Award de la prestigiosa revistaNature, junto a The Estée Lauder Companies, distingue a mujeres que se destacan por su liderazgo en ciencia y por su motivación para niñas y jóvenes a interesarse en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

Más de 150 mujeres se postularon para este galardón, y María Natalia Lisa, investigadora del CONICET, que se desempeña en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), está entre las cinco finalistas.

La bacteria vive en nosotros: según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres seres humanos es portador de la misma. Luego, la tasa de personas que efectivamente va a exhibir los síntomas de la tuberculosis activa es muchísimo menor. “Existen antibióticos para tratar la infección de la enfermedad, pero en escenarios de pobreza las personas no logran acceder a tratamientos adecuados”, señala Lisa.

Por otro lado, han aparecido cepas de tuberculosis que son resistentes a los antibióticos de uso habitual, con lo cual los tratamientos que estaban siendo efectivos una década atrás paulatinamente dejan de serlo. “Se estima que en el 2050, si no se encuentran nuevas drogas para tratar estas infecciones, la tuberculosis, que causa alrededor de 2 millones de fallecimientos por año en el mundo, podría volverse una de las causas más frecuentes de muerte por infecciones bacterianas, superando incluso las pérdidas por enfermedades como el cáncer”, enfatiza la investigadora.

Un reconocimiento al esfuerzo

“Estoy muy contenta de haber llegado a esta etapa del concurso, es un reconocimiento a nivel personal”, indica Lisa y agrega: “Lo que me parece importante es que otras chicas, otras investigadoras, las más jóvenes, se animen a ocupar los espacios, a cuestionar las estructuras, que digan lo que tienen para decir”.

María Natalia Lisa nació en Rosario, vivió hasta los 20 años en Cullen entre Pampa y Chubut, un barrio de zona Oeste de la ciudad. “Mis padres fueron primera generación de universitarios de la familia, clase media. Si la universidad hubiera estado arancelada yo no hubiera llegado aquí, la historia hubiese sido completamente distinta. Más allá del gusto que tengo por la carrera que estudié y la profesión a la que me dedico, realmente me cambió la vida la educación pública: entrar a la universidad y al CONICET me abrió muchísimas puertas. Todo esto es muy valioso, son espacios muy poderosos a partir de los cuales se puede mejorar la calidad de vida de las personas”, destaca la investigadora.

Lisa recientemente se incorporó IBR, instituto en donde hace ocho años finalizó sus estudios doctorales. “Ahora me desempeño como directora de la Unidad de Cristalografía de Proteínas del instituto, donde tengo un rol dual, que tiene que ver con llevar adelante una línea de investigación propia y con acercar esta posibilidad técnica, tecnológica a distintos investigadores del instituto que quieran incorporarla también para dar respuesta a sus preguntas biológicas. Hace seis meses que volví a Argentina y estoy muy contenta, es un desafío enorme para mí, tecnológico y científico a nivel del instituto y con la región”, concluye.

Por Ana Paradiso/CONICET

La bacteria vive en nosotros: según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres seres humanos es portador de la misma. Luego, la tasa de personas que efectivamente va a exhibir los síntomas de la tuberculosis activa es muchísimo menor. “Existen antibióticos para tratar la infección de la enfermedad, pero en escenarios de pobreza las personas no logran acceder a tratamientos adecuados”, señala Lisa.

Por otro lado, han aparecido cepas de tuberculosis que son resistentes a los antibióticos de uso habitual, con lo cual los tratamientos que estaban siendo efectivos una década atrás paulatinamente dejan de serlo. “Se estima que en el 2050, si no se encuentran nuevas drogas para tratar estas infecciones, la tuberculosis, que causa alrededor de 2 millones de fallecimientos por año en el mundo, podría volverse una de las causas más frecuentes de muerte por infecciones bacterianas, superando incluso las pérdidas por enfermedades como el cáncer”, enfatiza la investigadora.

Un reconocimiento al esfuerzo

“Estoy muy contenta de haber llegado a esta etapa del concurso, es un reconocimiento a nivel personal”, indica Lisa y agrega: “Lo que me parece importante es que otras chicas, otras investigadoras, las más jóvenes, se animen a ocupar los espacios, a cuestionar las estructuras, que digan lo que tienen para decir”.

María Natalia Lisa nació en Rosario, vivió hasta los 20 años en Cullen entre Pampa y Chubut, un barrio de zona Oeste de la ciudad. “Mis padres fueron primera generación de universitarios de la familia, clase media. Si la universidad hubiera estado arancelada yo no hubiera llegado aquí, la historia hubiese sido completamente distinta. Más allá del gusto que tengo por la carrera que estudié y la profesión a la que me dedico, realmente me cambió la vida la educación pública: entrar a la universidad y al CONICET me abrió muchísimas puertas. Todo esto es muy valioso, son espacios muy poderosos a partir de los cuales se puede mejorar la calidad de vida de las personas”, destaca la investigadora.

Lisa recientemente se incorporó IBR, instituto en donde hace ocho años finalizó sus estudios doctorales. “Ahora me desempeño como directora de la Unidad de Cristalografía de Proteínas del instituto, donde tengo un rol dual, que tiene que ver con llevar adelante una línea de investigación propia y con acercar esta posibilidad técnica, tecnológica a distintos investigadores del instituto que quieran incorporarla también para dar respuesta a sus preguntas biológicas. Hace seis meses que volví a Argentina y estoy muy contenta, es un desafío enorme para mí, tecnológico y científico a nivel del instituto y con la región”, concluye.

Por Ana Paradiso/CONICET

- Ella estudia mecanismos moleculares en tuberculosis, enfermedad que en la actualidad es la causa de 2 millones de muertes en el mundo al año, pero se estima que en el 2050, de no hallarse nuevos medicamentos o vacunas, podría llegar a ser una de las infecciones bacterianas más letales.

La bacteria vive en nosotros: según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres seres humanos es portador de la misma. Luego, la tasa de personas que efectivamente va a exhibir los síntomas de la tuberculosis activa es muchísimo menor. “Existen antibióticos para tratar la infección de la enfermedad, pero en escenarios de pobreza las personas no logran acceder a tratamientos adecuados”, señala Lisa.

Por otro lado, han aparecido cepas de tuberculosis que son resistentes a los antibióticos de uso habitual, con lo cual los tratamientos que estaban siendo efectivos una década atrás paulatinamente dejan de serlo. “Se estima que en el 2050, si no se encuentran nuevas drogas para tratar estas infecciones, la tuberculosis, que causa alrededor de 2 millones de fallecimientos por año en el mundo, podría volverse una de las causas más frecuentes de muerte por infecciones bacterianas, superando incluso las pérdidas por enfermedades como el cáncer”, enfatiza la investigadora.

Un reconocimiento al esfuerzo

“Estoy muy contenta de haber llegado a esta etapa del concurso, es un reconocimiento a nivel personal”, indica Lisa y agrega: “Lo que me parece importante es que otras chicas, otras investigadoras, las más jóvenes, se animen a ocupar los espacios, a cuestionar las estructuras, que digan lo que tienen para decir”.

María Natalia Lisa nació en Rosario, vivió hasta los 20 años en Cullen entre Pampa y Chubut, un barrio de zona Oeste de la ciudad. “Mis padres fueron primera generación de universitarios de la familia, clase media. Si la universidad hubiera estado arancelada yo no hubiera llegado aquí, la historia hubiese sido completamente distinta. Más allá del gusto que tengo por la carrera que estudié y la profesión a la que me dedico, realmente me cambió la vida la educación pública: entrar a la universidad y al CONICET me abrió muchísimas puertas. Todo esto es muy valioso, son espacios muy poderosos a partir de los cuales se puede mejorar la calidad de vida de las personas”, destaca la investigadora.

Lisa recientemente se incorporó IBR, instituto en donde hace ocho años finalizó sus estudios doctorales. “Ahora me desempeño como directora de la Unidad de Cristalografía de Proteínas del instituto, donde tengo un rol dual, que tiene que ver con llevar adelante una línea de investigación propia y con acercar esta posibilidad técnica, tecnológica a distintos investigadores del instituto que quieran incorporarla también para dar respuesta a sus preguntas biológicas. Hace seis meses que volví a Argentina y estoy muy contenta, es un desafío enorme para mí, tecnológico y científico a nivel del instituto y con la región”, concluye.

Por Ana Paradiso/CONICET

La bacteria vive en nosotros: según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada tres seres humanos es portador de la misma. Luego, la tasa de personas que efectivamente va a exhibir los síntomas de la tuberculosis activa es muchísimo menor. “Existen antibióticos para tratar la infección de la enfermedad, pero en escenarios de pobreza las personas no logran acceder a tratamientos adecuados”, señala Lisa.

Por otro lado, han aparecido cepas de tuberculosis que son resistentes a los antibióticos de uso habitual, con lo cual los tratamientos que estaban siendo efectivos una década atrás paulatinamente dejan de serlo. “Se estima que en el 2050, si no se encuentran nuevas drogas para tratar estas infecciones, la tuberculosis, que causa alrededor de 2 millones de fallecimientos por año en el mundo, podría volverse una de las causas más frecuentes de muerte por infecciones bacterianas, superando incluso las pérdidas por enfermedades como el cáncer”, enfatiza la investigadora.

Un reconocimiento al esfuerzo

“Estoy muy contenta de haber llegado a esta etapa del concurso, es un reconocimiento a nivel personal”, indica Lisa y agrega: “Lo que me parece importante es que otras chicas, otras investigadoras, las más jóvenes, se animen a ocupar los espacios, a cuestionar las estructuras, que digan lo que tienen para decir”.

María Natalia Lisa nació en Rosario, vivió hasta los 20 años en Cullen entre Pampa y Chubut, un barrio de zona Oeste de la ciudad. “Mis padres fueron primera generación de universitarios de la familia, clase media. Si la universidad hubiera estado arancelada yo no hubiera llegado aquí, la historia hubiese sido completamente distinta. Más allá del gusto que tengo por la carrera que estudié y la profesión a la que me dedico, realmente me cambió la vida la educación pública: entrar a la universidad y al CONICET me abrió muchísimas puertas. Todo esto es muy valioso, son espacios muy poderosos a partir de los cuales se puede mejorar la calidad de vida de las personas”, destaca la investigadora.

Lisa recientemente se incorporó IBR, instituto en donde hace ocho años finalizó sus estudios doctorales. “Ahora me desempeño como directora de la Unidad de Cristalografía de Proteínas del instituto, donde tengo un rol dual, que tiene que ver con llevar adelante una línea de investigación propia y con acercar esta posibilidad técnica, tecnológica a distintos investigadores del instituto que quieran incorporarla también para dar respuesta a sus preguntas biológicas. Hace seis meses que volví a Argentina y estoy muy contenta, es un desafío enorme para mí, tecnológico y científico a nivel del instituto y con la región”, concluye.

Por Ana Paradiso/CONICET