Economistas de la oposición proponen medidas alternativas para intentar revertir la crisis

El equipo liderado intelectualmente por Roberto Lavagna, y con ideas aportadas por Matías Tombolini, Aldo Pignanelli y Marco Lavagna -vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa- armó una serie de propuestas para revertir el actual rumbo económico. La propuesta es la siguiente:

ELIMINACIÓN DEL IVA A LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS. Para recuperar la capacidad de compra de los sectores sociales de más bajos ingresos. Lo elemental para poder comer y vivir, alimentos y medicamentos.

LEY DE GÓNDOLAS. Para romper con la cartelización que el propio Gobierno ha detectado en los sectores de alimentos, en los que los intermediarios se están abusando de la devaluación.

APLICACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN SALARIAL A LAS TARIFAS. Es decir, que la luz, el gas y el agua no puedan aumentar más de lo que suben los salarios.

EXIGIR A LAS EMPRESAS RAZONABILIDAD Y PROPORCIONABILIDAD. La compensación a las empresas en el marco del cumplimiento de los contratos, siempre tiene que ser a través de la duración de los contratos.

PYMES: SUSPENSIÓN POR 180 DÍAS DE EMBARGOS Y EJECUCIONES DE LA AFIP.

CRÉDITOS PARA LA PRODUCCIÓN. Puesta en marcha de un programa de seguro de tasa para que haya créditos a cinco años, en pesos y a tasa fija del BCRA (las ganancias o utilidades como garantes del pago del seguro de tasa).

LIBERACIÓN DE PARITARIAS. Eso, lógicamente, es para estimular la recuperación del poder de compra del salario, muy golpeado por acuerdos salariales que se quedaron detrás de la inflación.

BONO DE EMERGENCIA PARA JUBILADOS DE LA MÍNIMA. Con la reforma previsional propuesta por el Gobierno ya perdieron 6,8% del poder de compra”, dicen en su equipo y proponen:

HABER 14. Un bono de emergencia para los 4 millones de jubilados de la mínima, que se financie con las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses de 2017 y lo que va del 2018, y se distribuya a lo largo de los 6 meses desde julio hasta diciembre.

AUMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. Hacer uso de la autorización del FMI. Hasta fin de año, con un bono de emergencia en diciembre y una mejora proporcional en los próximos 6 meses, para sostener el consumo de los sectores más vulnerables.

RÉGIMEN DE FLOTACIÓN ADMINISTRADA. En concreto, proponen el mismo modelo que Aldo Pignanelli y Martín Redrado pusieron en marcha cuando fueron presidentes del BCRA “para contener la espiral del dólar, que además afecta a los precios en Argentina”.

SISTEMA CHILENO DE ESTACIONAMIENTO DE CAPITALES. Limita la especulación y la bicicleta financiera, “algo que Roberto Lavagna implementó en su función como ministro de Economía”.

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

SEGURO DE TASA SUBSIDIADA EN DÓLARES

EMERGENCIA ADUANERA POR 180 DÍAS. Eso sería para revisar el sistema de importaciones y hacer una evaluación de cuáles son los productos que Argentina está importando y cuáles no para terminar con los dólares que se van afuera porque se importan productos innecesarios. Asimisimo, proponen una revisión del origen de importaciones y la balanza comercial el intercambio con cada país.

¿A qué números macro-económicos aspira el gobierno en 2019?

El Gobierno presentó al Congreso un Avance sobre la elaboración del Proyecto de Ley del Presupuesto 2019,

Allí se prevé:

- Crecimiento del 2%,

- Inflación del 17%

- Libre flotación del dólar,

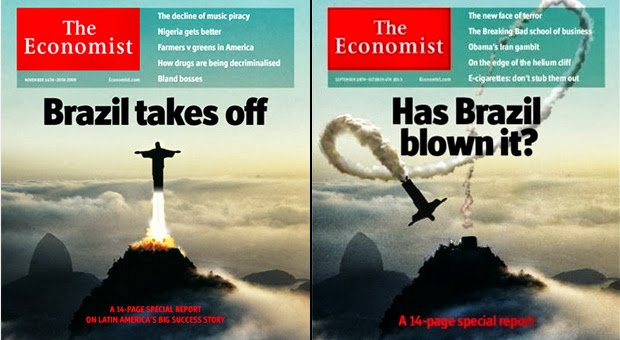

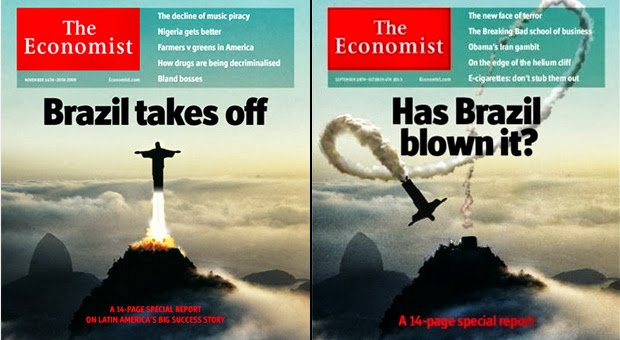

Cambio de rumbo: EMBRAER deja de ser brasileña

El mayor fabricante de aviones del mundo, Boeing, cerró con su rival brasileña Embraer un convenio largamente negociado para formar una empresa conjunta. Lo anunciaron ambas firmas hoy jueves al mismo tiempo en Chicago y en San Pablo. El capital será de 4.740 millones de dólares. La estadounidense tendrá el 80 % de la nueva compañía.

Embraer ha sido por décadas un símbolo de la pujanza industrial del Brasil. Entre las fábricas aeronáuticas del mundo es la tercera en cantidad de entregas anuales de aviones, así como en el número de empleados (en ambos casos por detrás de Boeing y Airbus). Pero en una industria caracterizada por los atrasos técnicos en renovación, Embraer les gana a todos sus rivales: en los últimos 15 años presentó 10 modelos nuevos en tiempo y forma según planes, y tiene fábricas no sólo en Brasil sino en los EEUU y China. «Uma aeronave da Embraer ganha os céus de algum lugar do planeta a cada 10 segundos», decían desde Bahía a Porto Alegre. Hasta ayer.

Tras haber triturado literalmente a la fabricante holandesa Fokker, Embraer también es (era) el segundo mayor fabricante en el mundo de aviones de 100 asientos, detrás de la canadiense Bombardier. Canadá no estaba logrando mantener su ventaja y los aviones brasileños empezaron a aparecer en sus propias rutas aéreas. Entonces acusó a Embraer de «dumping» ante la OMC, a lo que la sociedad brasileña respondió cerrando filas en un boicot general de todas las importaciones canadienses. Bombardier perdió.

En ese mercado en expansión, el del cabotaje con aviones de fuselaje angosto, un pasillo y alrededor de 100 asientos, Boeing no tiene oferta alguna. Eso, tras haber dominado medio siglo los cielos con sucesivos modelos de su 737 de fuselaje ancho, «La Chancha», como lo llaman los pilotos argentinos: los asientos vacíos pierden plata y el consumo de combustible es mayor para un casco de gran diámetro. Eso explica que las rutas medias y cortas de Norteamérica, Europa y China hoy estén llenas de aviones de Embraer.

La firma brasileña tiene también atractivos en aviones de defensa bien probados pero, a diferencia de los aparatos de Boeing, a precios razonables: los Supertucano de entrenamiento primario, los Gripen en sociedad con la sueca Saab como cazas multipropósito y de superioridad aérea, y los KC-390 como transportes militares. Estos activos serán objeto de una segunda sociedad.

Las acciones de Boeing subieron tras la noticia, aunque sólo un 1%. Durante el año, traccionadas por la expectativa de la misma, habían subido un 15%. Las de Embraer, en cambio, bajaron un 16%, según Bloomberg. Los brasileños parecen haber considerado que Boeing se lleva el oro y el moro por poca plata (U$ 3800 millones). Pero también puede ser que ayer «tomaran ganancias».

Aunque Embraer hoy es de gestión privada (desde los ’90 la dirigen los principales fondos de jubilación brasileños), el estado tiene la «acción de oro». Esto explica el apuro del gobierno de Michel Temer por sumir la Embraer civil en una sociedad donde aporta capital tecnológico, mucha planta fabril diseminada y grandes redes comerciales a cambio de sólo el 20% del paquete accionario. Esto debe hacerse antes de las elecciones presidenciales de Octubre. La idea es que el Partido Trabalhista, con la mayor intención de voto, encuentre todo firmado.

En la fabricación de grandes aviones comerciales, la empresa estadounidense compite con la europea Airbus, que por su parte acaba de unirse a Bombardier. Algunos analistas dicen que Embraer debía (sic) «refugiarse bajo el ala de Boeing». Pero el combo Boeing-Embraer no sólo pelea ahora contra Airbus-Bombardier, sino que ambos deben hacer frente a fabricantes rivales emergentes en Japón (Mitsubishi), China (Comac) y Rusia (Irkut, antes Yakovlev, con casi un siglo de actividad). Estos nuevos jugadores llegan con aviones medianos. Si esto podía asustar a Embraer, lo que asusta a Boeing es un disruptivo joint-venture llamado CRAIC, que se fundó en 2016 entre China y Rusia para hacer aviones intercontinentales, fuselaje ancho y 280 asientos. El «duopolio» Boeing-Airbus duró casi 20 años, pero se termina.

Dicho esto, el mercado de clientes y proveedores de aviones de un solo pasillo (es decir de fuselaje estrecho), ruedo donde Embraer campea, está creciendo mucho más que el de los gigantes de varios pasillos. Tal vez había muchos socios posibles para Embraer y en términos más igualitarios.

Hasta ahora, las únicas voces que se han expresado abiertamente en contra de la operación son del sindicato de los metalúrgicos que representa a los trabajadores de Embraer. Anunció que pedirá al Gobierno brasileño que vete el acuerdo.

«Somos contrarios a la venta y vamos a hacer presión sobre el Gobierno brasileño para que se posicione en contra», afirmó Herbert Claros, director del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao José dos Campos, en la región metropolitana de Sao Paulo. «No es seguro que Embraer permanezca en el futuro en Brasil, por la tradición de Boeing sobre despidos. En los últimos cinco años han sido despedidos más 35.000 obreros en Estados Unidos».

Dada la política asumida por el actual gobierno, y la crisis de su economía, el aspecto que levanta dudas sobre su decisión final es el área de defensa de Embraer, es decir la segunda empresa mixta que quiere crear Boeing. Viene siendo uno de los puntos delicados de la negociación. Es considerada una pieza fundamental de la defensa nacional para las Fuerzas Armadas, además de ser una exportadora exitosa. Su canibalización por Boeing no sería un trago fácil de pasar para la Fuerza Aérea Brasileña.

En AgendAR consideramos que esta noticia nos toca: Brasil y Argentina son economías imbricadas y los dos países más extensos de la América del Sur. Desgraciadamente, los intentos de asociación limitada entre nuestra Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y Embraer, en los que FAdeA suministraba el cono de cola del transporte militar KC-390 como «aviopartista», se cayeron por presiones de la OTAN sobre el fabricante brasileño. El KC-390 parece diseñado para relevar de su dominio mundial de medio siglo a un avión paradigmático de Lockheed, el Hércules. Esto provocó enojo: la FAdeA había invertido no poco dinero en reconvertir sus líneas de producción para esta tarea.

En tiempos aún anteriores, en 1989, cuando Embraer todavía no dominaba el mercado de los jets de cabotaje pero ya vendía 20 aeronaves distintas a 88 países, tenía otro «joint venture» de gran potencial con la misma fábrica cordobesa, llamada entonces FMA. Era un avión biturbohélice de cabotaje y servicios generales, el CBA 123 «Vector». Era lindísimo, tenía prestaciones notables en velocidad, autonomía, carga y seguridad y estaba muy en precio. Pero no pasó del prototipo: el presidente Carlos Menem bloqueó el aporte de capital del estado argentino para luego vender la FMA a Lockheed. Esto creó irritación en Embraer. La intención de fundar una tecnología aeronáutica con base Mercosur existió. Sin embargo, se autoeliminó fácilmente.

Más allá de que la fusión de Boeing y Embraer parece caber mejor en el título de una absorción de la segunda por parte de la primera y a precio discutible, hay algo evidente: entre 1966 y 2018, Embraer se volvió un éxito global mientras la fábrica cordobesa, inaugurada en 1927, se fue hundiendo en la irrelevancia desde los ’60. En un plano más general, la compra muestra que los países medianos pueden desarrollar empresas de tecnología de primera línea mundial. Pero sólo si sus Estados están comprometidos con ellas.

Abel B. Fernández – Daniel E. Arias

La crisis local obliga a Bioceres a retrasar su plan para sumar capitales

Por la última turbulencia cambiaria y la escalada del dólar, la firma de biotecnología Bioceres decidió ponerle un freno provisorio a su plan de salir a cotizar en bolsa en los Estados Unidos, tal como AgendAR informó el 10 de abril. Federico Trucco, su CEO, dijo ayer al diario La Nación: «Sin los fondos de una capitalización, nuestra posibilidad de hacer nuevas adquisiciones está acotada a cosas relativamente chicas».

En enero pasado, la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos aprobó la publicación del prospecto de esta firma argentina de biotecnología agrícola.

Bioceres, que tiene 308 socios, entre ellos el productor Gustavo Grobocopatel y el empresario Hugo Sigman, tenía en sus planes operar de manera simultánea en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa porteña, apuntando a recaudar unos 100 millones de dólares.

El activo principal de esta firma ha sido estúpidamente subvaluado por las calificadoras de los EEUU, que sólo parecen tener ojos para la situación de endeudamiento de la empresa. Ese activo se compone de la soja, el trigo y la alfalfa «transfectados» con el paquete de genes HB4 extraídos del girasol, una silenciosa o silenciada hazaña biotecnológica del equipo dirigido por la doctora Raquel Chan, del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, dependiente del CONICET. Y son las primeras y por ahora únicas patentes en estos cultivos diseñadas para soportar el cambio climático global. ¿Cuánto valen? Buena pregunta en una Argentina que acaba de perder hasta un tercio de su campaña de soja 2017/18 por «la peor sequía de los últimos 50 años». Que dentro de unos años probablemente haya dejado de ser la peor. El clima está cambiando, y no para mejor.

Los «transgenes» HB4 confieren una resistencia fuera de lo común a extremos hídricos, en particular a la sequía, y además mejoran el rendimiento en semilla de casi todas las especies que los recibieron, incluso en «stress hídrico». Es decir, lo hacen portarse como el girasol, una especie «altruista» cuyas plantas, cuando detectan exceso o falta de agua, movilizan todos sus recursos metabólicos a producir más y mejor semilla: que se salve la generación siguiente.

El único gran cultivo de la llanura chacopampeana argentina que no parece mejorar su rendimiento con los genes HB4 del girasol es el maíz, algo que tal vez se explica por sentido común: el que se cultiva hoy suma milenios de mejoras por cruzamiento selectivo, y ya en los ’90, con «eventos» transgénicos añadidos, era un cultivo muy «Fórmula 1». Para las biociencias actuales, está al límite de optimizaciones. No hacemos hipótesis a futuro.

Lo cierto es que si las autoridades de licenciamiento argentinas, la CONABIA y el SENASA, hubieran sido menos lentas en su trámite de aprobación de la soja, iniciado en 2008, Bioceres habría llegado a campo como para mitigar -es imposible saber en cuánto- la pérdida del equivalente a 1,56 millones de hectáreas de la campaña de soja 2017/2018. Quizás miles de productores, en particular en la Provincia de Buenos Aires y en la zona núcleo o «Cinturón Rosafé», hoy no estarían al borde de la quiebra. Es una duda tan especulativa como la que se le hizo a White Star Lines cuando se hundió el Titanic, en 1911. ¿Se habría muerto tanta gente si se hubieran puesto todos los botes de salvamento necesarios? Hoy, en otro ecosistema legal, lo único seguro es que no se habría salvado de hundirse en juicios.

La cantidad de municipios en la llanura que hoy piden a sus gobernadores que se los declare en «emergencia agropecuaria» parece un precio demasiado alto para la lentitud burocrática que toma, en nuestro país, demostrar científicamente que un cultivo habitual con una pequeña parte del genoma de otro cultivo también habitual no tiene un valor nutricional inferior a la especie genéticamente receptora. O que esta nueva soja no perjudica a decenas de otros cultivos, o a los animales de cría, o a los salvajes, o al medio ambiente. O que no agranda el agujero de ozono o no se come a los chicos. ¿Le estamos echando la culpa a alguna administración nacional? No, al menos a dos. Si alguien piensa que en AgendAR estamos enojados, tiene razón. Pero que nos escuche:

Los trámites de licenciamiento de multinacionales de biociencias que venden «paquetes» de cultivos resistentes a desmalezantes, y además el desmalezante por ventanilla separada, han sido comparativamente rápidos. Aunque estamos hablando del uso obligado de agrotóxicos, que no es el caso de los cultivos HB4. Los muy altos costos de licenciamiento, significativamente, explican la situación deudora de Bioceres. ¿Nadie es profeta en su tierra? En la Argentina tal vez, pero conviene ser un profeta muy rico. Y ser de otras tierras, ayuda.

Esto explica que Bioceres haya intentado salir a una Initial Public Offering (IPO) en Wall Street este verano austral, y ante la frialdad de los informes de las calificadoras locales, se tuviera que echar atrás a último momento. Quien aprovechó el traspié para quedarse, por negociación directa, con un 5% del paquete de Bioceres fue la Monsanto, una compañía que entre sus problemas de imagen y su falta de nuevas patentes interesantes, se pudo hacer copropietaria de «los eventos» HB4, esos que AgenAR calificó desde que existe este portal como el desarrollo biotecnológico argentino más importante de la historia. Acto seguido, la Monsanto fue adquirida por el gigante alemán de biociencias Bayer en U$ 63.000 millones de dólares. Inmediatamente de adquirida, Bayer eliminó el nombre «Monsanto» de su oferta y de su imagen agrícola. Que el lector saque conclusiones.

A todo esto se añade una carga de «imagen país», es decir un problema cultural. Una cosa, para una calificadora de bolsa de New York, es ser un gran productor de soja, otra un productor de patentes intelectuales sobre la soja. Los evaluadores pueden ser muy benevolentes con tres «nerds» californianos en un garage que desarrollaron una «app» nueva. Pero a la hora de juzgar a un «cisne negro argentino» como Bioceres, se ponen muy cautelosos, como si tuvieran que opinar sobre un desarrollo tecnológico en perforaciones offshore proveniente de Nigeria. Para su mal, los nigerianos por ahora son famosos como oferentes de crudo, no de tecnología.

Si el equipo de la Dra. Chan logró lo que logró es porque las ciencias biológicas argentinas pisan fuerte desde los ’40: tres premios Nóbel y el 65% del mercado farmacológico bajo control local lo certifican.

Bioceres por ahora tiene aprobada en Argentina únicamente la soja resistente a sequía. No obstante, ésta debe recibir el visto bueno de China. Además, Bioceres la firma controla en un 50,01% a la compañía de microbiología agrícola Rizobacter. Pero este es un negocio lateral. El «core business» de Bioceres, su «sex appeal» bursátil, son los eventos HB4. De aquí a la China.

Allá, la inclusión de un socio como Bayer tal vez ayude con el licenciamiento. Aquí también.

- Para entender a fondo este tema y sus implicancias en el negocio agrario argentino lea el análisis de AgendAR aquí.

Ahora ¿micros «low cost»?

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se ha convertido en una de las figuras más activas y visibles del gabinete de Macri. Ayudado, es cierto, por el eclipse de otras. Esta semana dio un paso decisivo para el desarrollo de aerolíneas «low cost» al derogar el precio mínimo de los pasajes de avión. (En AgendAR publicamos una extensa nota donde detallamos el crecimiento de esta forma de transporte, y también las dudas que despierta en el delicado rubro de la seguridad aérea).

No conforme con eso, anunció ayer que en las próximas semanas eliminarán el precio mínimo en los pasajes de micros de media y larga distancia. Declaró: “Van a aparecer servicios low cost de micros. Lo que va a pasar en Argentina es que la gente va a viajar más en todo”.

Aprovechó para defender la liberación de precios en los vuelos. “La intención es que más gente pueda viajar. Acá, volar en era un estafa. Solo el 4% de los argentinos viajaba en avión. Por otro, se busca generar más trabajo: pilotos, tripulante de cabina, mecánicos. Esto genera más turismo y más desarrollo económico”.

También negó un incremento en el impuesto a los pasajes al exterior. “Es cierto que es una inquietud que nos han traído desde distintos sectores. Pero lo hablamos con Dujovne y con Marcos Peña y creemos que es una medida inconveniente”.

(Se había hablado del tema como una forma de desincentivar el viaje de argentinos al exterior y frenar la fuga de dólares a través del turismo, que entre enero y mayo de este año alcanzó los 5.871 millones de dólares).

Todo no podía ser buenas ondas: el ministro no descartó un nuevo aumento en el transporte público del área metropolitana, pese que a la última suba anunciada para este año se aplicó el mes pasado, junio.

Junio: la inflación más alta del año, hasta ahora. Más pronósticos

La inflación de junio se ubicó entre 3,5% y 4,1% por la aceleración que generó la fuerte devaluación del peso y la Argentina superó así la meta del 15% que había establecido el Gobierno para todo el 2018, según consultoras económicas.

La administración de Mauricio Macri tenía un calculo inicial de inflación que iba del 8% a 12% para este año y luego elevó la meta al 15%. Esta cifra se alcanzó en el primer semestre.

Ahora el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, apuesta a que la inflación cierre el año en torno al 27%, es decir, 2,2 puntos porcentuales más que la registrada en 2017, sepultando el camino de desinflación.

Para la consultora Elypsis, los relevamientos preliminares indican inflación mensual de junio fue del 3,8% a nivel nacional, mostrando una fuerte aceleración respecto de mayo cuando el indicador registró un alza del 2,6%.

El indicador núcleo, que no tiene en cuenta subas estacionales o los ajustes de tarifas, indica que la inflación se ubicó en el 4,2% en junio, según la consultora fundada por el economista Eduardo Levy Yeyati.

El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala informó que su Índice de Relevamiento de Precios (IRP) registró un aumento de 4% mensual en el sexto mes del año, alcanzando un 29,6% anual.

Eco Go consultores, reportó que la inflación medida por su Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) exhibió un aumento del 3,7% en junio, llevando el indicador hasta el 29,8% anual.

Asimismo, la inflación núcleo se ubicó en torno a 3,7% mensual en junio y 28,8% anual, según la consultora cuya directora ejecutiva es la economista Marina Dal Poggetto.

El economista Fausto Spotorno, del Estudio Orlando Ferreres y Asociados, indicó que el indicador de inflación de junio arrojó un alza del 3,9% mensual y 28,4% anual.

Para el estudio Ferreres, la inflación llegó al 15,5% en el primer semestre del año, alcanzando así la meta que había sido establecida por el Gobierno para todo el 2018.

La consultora C&T indicó que su análisis arrojó que la inflación de junio fue del 3,5%, acumulando así un 30% en los últimos doce meses.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, proyectó una inflación de 3,5% para junio y de un 30% para todo el año.

Por la devaluación los turistas argentinos comienzan a recalcular destinos

La devaluación empezó a mostrar consecuencias en el rubro turismo: en junio la cantidad de pasajeros de cabotaje subió 7%, medido en forma interanual, mientras que los internacionales cayeron 4%.

Y los operadores turísticos ya señalan que «notan» un desplazamiento e interés hacia destinos locales

Los números de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) difundidos ayer apuntan en esa dirección: en junio volaron dentro del país más de 950.000 personas, un 7% más respecto del mismo mes de 2017. Esto significa un crecimiento del 10% en el primer semestre. La cifra pasó de 5,94 a 6,56 millones de pasajeros de cabotaje.

En cambio, la cantidad de pasajeros en vuelos internacionales cayó un 4% en junio respecto de un año atrás, acumulando en el semestre un alza de 8,9%. La tendencia declinante había comenzado ya en mayo, cuando la devaluación del peso empezó a golpear.

De acuerdo con el registro de algunas agencias, los destinos domésticos como Buenos Aires, Iguazú y Salta incrementaron su participación dentro del top 10 en detrimento de destinos como Miami, Nueva York o Madrid (-3,06%), lo cual refleja un cambio de comportamiento hacia destinos con ticket promedio en dólares más bajo.

El gran negocio energético argentino puede ser Vaca Viva

Las centrales de biogás ganadoras en los planes Renovar no llegan al 2% de la potencia adjudicada total, según informa el portal Energía Estratégica. Deplorable, porque es plata que el campo argentino (y el país todo) podría estar descontándole a lo que se llevan las petroleras. Esto se desprende de la lectura que hacemos en AgendAR de un informe de Jorge Hilbert, investigador del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar y especialista en Bioenergía. Ya habíamos tocado este tema el 31 de marzo pasado, cuando informamos de la “Conferencia 2018 del Consorcio Italiano de Biogas”.

Dice Héctor Huergo, espada de Clarín y máximo defensor del modelo agrícola actual, que la principal producción del campo argentino es el pasto. No macanea. A añadir: el pasto puede iluminar ciudades agropecuarias, y son muchas.

Efectivamente, la cría semiintensiva e intensiva de animales (núcleo del modelo pecuario actual) es el modo de transformar pasto en proteína (buenas noticias para los consumidores). Pero poniendo tecnología bastante elemental en el asunto, los subproductos contaminantes se vuelven “compost” y biogás en biodigestores (buenas noticias para ríos y acuíferos, malas para los importadores de fertilizantes nitrogenados y, sobre todo, de GNL, gas natural licuado. Porque el biogás se vuelve electricidad.

Vamos a las cifras de Hilbert. Estamos hablando de U$ 2300 millones/año de metano producibles por casi cualquier productor pecuario argentino mediano. La cifra equivale, según Hilbert, al 28% del déficit comercial argentino, aunque expertos nada opositores (Jorge Lapeña, exsecretario de Energía de Raúl Alfonsín) hablan del 39%.

Ese déficit crece en la medida en que el “cartel de Vaca Muerta” perfecciona el negocio de producir menos y cobrar más. Mientas las petroleras decidan quiénes ganan los planes RenovAR, el biogás no se va a desarrollar salvo como rareza semi-hippie. Pero si los agarra el campo, que vive transfiriéndole ganancias a las petroleras, sería otro cantar. Vaca viva mata a Vaca Muerta. El recurso pasto es renovable, es decir potencialmente infinito.

A continuación, citamos fragmentos de un reportaje al ingeniero Hilbert aparecido en Infotechnology.

“Para el caso particular de la Argentina, analizamos los principales cultivos, su superficie y concluimos que tenemos un área de tierra disponible para cultivos de cobertura de varias especies de más de nueve millones de hectáreas».

«El país tiene un potencial de producción de 14,40 billones de metros cúbicos de biometano, de los cuales 10,53 corresponden a cultivos secuenciales, 2,84 a residuos agrícolas, 0,86 a efluentes del ganado y 0,14 a subproductos agroindustriales”.

Hilbert dijo que aunque la tecnología aquí es incipiente, ya hay 100 plantas chicas de biogás, y además, en la última licitación del Plan Renovar se presentaron 36 nuevos proyectos en el área agrícola y agroindustrial, con una potencia de 75 megavatios.

El mercado mundial de biometano se disparó pese a la guerra comercial y la recesión: en 2017 marcó U$ 1.485 millones, y si continúa creciendo al 6,7% como ahora, estará en U$ 2.624 millones para 2025. Eso dice la consultora Transparency Market Research. Pero no es un negocio de exportación de commodities, sino de conocimiento.

No hay que importar biogas, teniendo un país con suficientes llanuras verdes. Lo autoproduce. El metano geológico, en cambio, es importable por ducto desde Bolivia o como GNL desde los Emiratos. En términos de balanza comercial, eso nos está matando. Hilbert dice que en un 28%, Lapeña que en un 40%. Se aceptan opiniones.

El metano geológico también es exportable, y no para nuestro bien. Eso ya nos mató en los ’90, cuando nos creíamos un emirato y vaciamos Loma de la Lata en 20 años en lugar de en 60, su duración estimada en tiempos de Raúl Alfonsín. Se despresurizó rapidísimo, en parte para venderle gas a Chile a precio vil: a U$ 2 el millón de BTU, para ser vendido a U$ 18 a las empresas eléctricas chilenas.

Se puede defender lo hecho con el argumento de que exportar gas es generar trabajo. Por supuesto que sí. En el punto de llegada.

En el modelo energético vigente, Vaca Muerta podría durar mucho menos que Loma de la Lata. Es que hoy las petroleras de “downstream” ganan plata tanto si importan como si exportan. Pero eso sí, dejarán un pasivo ambiental y social mucho mayor.

El metano geológico obtenido por “fracking”, el recurso fundamental de Vaca Muerta, contamina 100 veces más volumen de agua que los viejos pozos convencionales, como los de Loma de la Lata. Y son efímeros en comparación con los yacimientos convencionales: los campos de fracking más antiguos, en Texas y contiguos a la frontera con México, suelen agotarse en 20 años.

El biometano, en cambio, es una producción doméstica por definición. Queda en el mercado interno. Se consume “in situ” para generar electricidad o calor, y los excedentes se venden a la red eléctrica. Difícilmente necesite de gasoductos millonarios, o de una red de distribución. El único recurso importado, por ahora, son las turbinas.

El frigorífico Friar –propiedad del Grupo Vincentin- estará poniendo en línea dos plantas en agosto de 2018. La inversión va “en vaquita” –en todo sentido- con el grupo italiano Ergon. Son US$ 10 millones, parte del programa Renovar 2.0, según El Cronista. El biometano que produzcan los digestores, quemado en turbina, inyectará 2 MW/h anuales en la red, a descontar de la factura, o a cobrarle a CAMMESA. Es el consumo eléctrico doméstico de 2500 argentinos de clase media.

“Además de una mejora en el impacto ambiental, se generarán mejoras en el corral que impactarán en el negocio del feedlot, como posibilitar un engorde más rápido”, afirmó oportunamente Nicolás Di Nápoli, gerente general de Ergon.

Las “mejoras en el corral” son serias. En el feedlot típico argentino, las vacas viven pisoteando el barro de sus propias deyecciones, lo cual las estresa, las enferma, aumenta su consumo de antibióticos, y les baja el crecimiento. Es que no pueden hacer lo que hace una vaca satisfecha y tranquila: echarse.

En un feedlot más tecnológico, diseñado para extraer la orina y la bosta y volverla biogás, la calidad de vida del animal sube y con ésta, su peso. Los acuíferos y arroyos cercanos, agradecidos: sin sobrecarga de nitrógeno y fósforo de las deyecciones, es más difícil que se llenen de bacterias patógenas. A su vez la carne con menos trazas de antibióticos pasa con menos problemas las barreras sanitarias. Y las de China, futuro gran consumidor de carne argentina, en algún momento se volverán severas.

Todo lo anterior se puede extrapolar a otras dos producciones mucho más intensivas que el feedlot: la porcina y la avícola. Cada granja de cría de cierto porte es una usina eléctrica en potencia.

De las cuatro licitaciones llevadas a cabo, 4.467,5 MW de potencia fueron adjudicados en total, pero solo 78,32 MW corresponden a biogás y biogás de relleno sanitario, lo que significa un 1,75% del total.

Si retomamos la frase favorita de Héctor Huergo (o la que preferimos en AgendAR), si el pasto es la principal producción argentina, deberíamos aprovechar que somos una subpotencia en biotecnología, y estar haciendo investigación y desarrollo de enzimas industriales para transformar celulosa directamente en metano, etanol u otros biocombustibles líquidos, el inalcanzado Santo Grial de la «energía verde» en el mundo. Eso permitiría tres cosas: aprovechar la biomasa incomible incluso para rumiantes, desacoplar el campo del petróleo, y cobrar por patentes energéticas argentinas. Es más interesante que pagar por patentes ajenas. Un Ministro de Ciencia ahí, por favor. Y otro de Agroindustria.

Renovar es deuda a futuro, y estamos gastando mal esa plata que nos prestan en forma de «fierros» y tecnología ajena. Lo dicho: Renovar debe ser asunto no sólo de petroleros sino de los productores agropecuarios.

Daniel E. Arias

La nueva secretaria de Minería representa una apuesta al litio

Carolina Sánchez, ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, se convirtió en la primera mujer en ser designada como responsable en la Secretaria de Minería de Nación. El anuncio lo hizo el Ministerio de Producción, cartera de la que depende Minería, tras los cambios en el gabinete nacional que llevaron al cargo a Dante Sica

Sánchez, antes de su designación, se desempeñaba como Directora Técnica del Centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) de Jujuy.

La del litio es una apuesta fuerte, donde Jujuy es el centro, y se apunta a que en cinco años Argentina se convierta en el principal proveedor de ese mineral estratégico a nivel global. «Tenemos las condiciones de convertirnos en los proveedores del 50% de este mineral», subrayó Sica al presentar a Sánchez.

La ahora secretaría trabajó, antes del INTI Jujuy, como asesora en el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta, donde coordinó Programas Provinciales de Ingeniería Ambiental y proyectos destacados en relación a la actividad minera.

Sánchez es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta; participó en varios proyectos de Cooperación Internacional y fue consultora profesional de Organismos de Financiamiento Internacional.

Enormes diferencias en los precios de acceso a Internet en Argentina

De acuerdo con un estudio realizado por El Observatorio de Internet en Argentina, wl precio promedio del mega por segundo (Mbps) en el país, en el caso de internet fija, es de $ 99,70.

El mínimo registrado fue de $ 2,70 y el máximo encontrado, de $ 1.089,80, lo que representa una diferencia de más de 300 veces entre ambas.

Los números surgen del análisis de 329 casos de 174 localidades que fueron compartidos con el sitio en cuestión por usuarios residenciales, en los últimos 180 días. Para validarlos, según se explica en el portal, se tuvieron en cuenta las facturas subidas por los usuarios así como las ofertas compartidas por los diferentes proveedores por mail en sus propios sitios web o bien informadas de manera telefónica.

El Observatorio de Internet de Argentina tiene cinco años y está conformado por profesionales de diferentes áreas, entre ellas especialistas en datos, investigación y programación.

Según explica el Observatorio, se eligió un patrón común para poder comparar los diferentes valores. Los números de subida y bajada de cada plan están especificados, en algunos casos, en los portales y facturas. Cuando no se especifica el nivel de subida o bajada y no se pudo corroborar esa variación de ninguna otra manera, se tomó como valor de subida la cuarta parte del valor de bajada.

Según el informe del Observatorio, los valores más altos fueron informados por usuarios de las localidades de Villa Madero, Wilde, General San Martín (todas en Buenos Aires); Epuyén, en Chubut; Vicuña Mackenna, en Córdoba; Luis Beltrán, en Río Negro; San Javier, en Misiones; así como Perito Moreno y Puerto Santa Cruz, ambos en la Provincia de Santa Cruz.

Como contraparte, 7 de los 10 precios más accesibles se dieron en localidades de CABA y Provincia de Buenos Aires como Recoleta, Colegiales, Santos Lugares, Morón, La Matanza y La Plata. Los otros tres casos se dieron en Rafaela (Santa Fe), San Miguel de Tucumán y la ciudad de Neuquén . En estos casos se trata de ofertas que se destacan por ofrecer altas velocidades (de entre 100, 300 y hasta 500 megas) o bien por tener paquetes con promociones donde se incluye, además de la conexión a internet, acceso a telefonía o televisión por suscripción.

Para mejorar la calidad de la prestación y la velocidad, se debería seguir avanzando en el despliegue de fibra óptica: en la actualidad apenas el 3% de las conexiones son de este tipo y en su mayoría están concentradas en Provincia de Buenos Aires y CABA, según datos de Enacom que son de acceso público y figuran en el portal de datos abiertos.