Javier Iguacel: ¿quién es el nuevo ministro de energía que reemplazó a Aranguren?

Javier Iguacel, designado al frente del Ministerio de Energía en reemplazo de Juan José Aranguren se desempeñó desde 2016 en Vialidad Nacional.

Es ingeniero petrolero y en sus redes se define como «admirador de Mandela». Egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, una de sus primeras tareas profesionales fue en YPF, empresa en la que esuvo desde 1997 a 1999, cuando renunció tras la privatización.

Su designación al frente del Ministerio de Energía -que transferirá la Secretaría de Minería a Producción-, resultó un tanto sorpresiva para el ámbito energético, aunque fuentes de Casa Rosada dejaron trascender anoche un detalle puntual que revela que la gestión será «de continuidad»: Iguacel mantendría los aumentos de tarifas previstos para 2018, en pos de mantener el nivel de reducción del déficit fiscal aplicado por el saliente Aranguren.

La tarea de Iguacel en Vialidad dejó una importante cantidad de rutas mejoradas y construídas pero su tarea transparentando licitaciones y obras tenía el aval del presidente Macri y de Marcos Peña

Pero no todas fueron rosas para el funcionario, que en diciembre de 2017 quedó en ojo de la tormenta por un insólito error en la obra de un puente ferroviario en Luján, que une la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional Nº 5 , que debió ser reformado porque las formaciones del tren eran más anchas y no podían pasar. Ante el error, Iguacel se excusó con un largo mensaje en su cuenta en Twitter.

Otro escándalo se dio cuando Eduardo Plasencial, un ciudadano estadounidense que no poseía título de ingeniero, fue nombrado por Iguacel al frente de la gerencia de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial. El hecho fue denunciado por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. A esto se le sumó la presunta contratación de los servicios de la Escuela de Arte de la actriz Cecilia Maresca con el fin de mejorar la oratoria de Iguacel.

Tal vez el antecedente potencialmente más dañino de Iguacel en su nueva función en su momento pasó desaparecido, pero AgendAR lo registró: cuando fue privatizada la Dirección de Vialidad Nacional y sustituida por Corredores Viales SA, decidió el cierre de sus 5 escuelas técnicas de formación, que dejó a 300 docentes en la calle. O a la vera de la ruta, si se prefiere.

El problema de una decisión así no son únicamente los desocupados, o su función docente: son las rutas. Desde 1976, la rumbosa DNV de los tiempos de Frondizi fue tan eliminada de su tarea específica que hoy no despeina a nadie que la sustituya una SA habilitada para tercerizar obra sin licitaciones ni controles. Nadie puede sustituir su «know-how» propio en diseño y construcción de puentes, viaductos, terraplenes y sistemas de escurrimiento.

Desde 1976 en adelante, en ruinosa coincidencia con el cambio climático, las rutas se entregan a constructoras que, para bajar los precios en las licitaciones o aumentar su margen, disminuyen el número de «obras de arte», arcos, ductos y otras penetraciones para que el agua pase por gravedad de un lado de los terraplenes al otro. El resultado, como dicen en el Instituto Nacional del Agua (INA), es que desde 1976 las firmas viales se transformaron en los mayores constructores (involuntarios) de diques y represas del país.

El escaso tamaño de los vanos del viaducto Rosario-Santa Fé y la altura insuficiente del terraplén Yrigoyen determinaron la «inundación relámpago» de Santa Fe Capital en 2003, hecho que mató a 21 o 161 personas según quién y cómo lleven las cuentas. Si en lugar de vidas perdidas hablamos de cosechas anegadas o ganado ahogado, no hay cómo llegar a una cifra de las pérdidas ocasionadas por las rutas mal hechas.

Si existe un ministerio en la Argentina cuya acción pueda tener un gran impacto ambiental y humano, Energía va a la cabeza, con Agroindustria en un 2do lugar distante. Iguacel va a necesitar más técnicos e ingenieros (preferentemente, con título) y no mucha oratoria, si quiere hacer bien su trabajo.

¿Mendoza a contramano? Impulsa una ley para que Uber desembarque en la provincia

Mendoza podría convertirse en la primera provincia del país en otorgar un marco legal a Uber y evitar repetir la experiencia de la aplicación en Buenos Aires. El gobierno provincial impulsa una ley que regula el transporte y permite el funcionamiento de empresas de transporte por medio de una plataforma electrónica.

La iniciativa para actualizar la ley vigente desde 1993 será presentada en la legislatura bajo el título «Servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas», que modifica la «Ley de Movilidad Provincial».

Según publicó el diario mendocino Los Andes, entre los 85 artículos del proyecto, diez están dedicados a las «plataformas electrónicas» y el principal destinatario de esa regulación es Uber, que ha hecho sondeos para instalarse en Mendoza dos veces, pero se encontró con la negativa del gobierno y la resistencia de taxistas y remiseros.

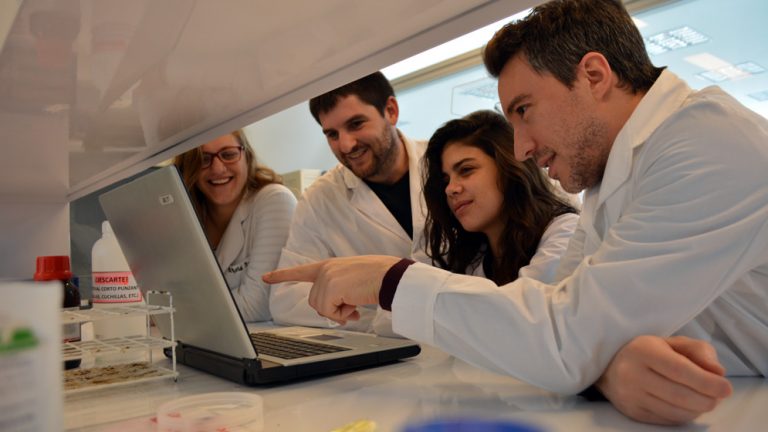

Investigadores del CONICET y la UNSAM reconocidos por la sociedad Max Planck

Los Investigadores Adjuntos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Nanosistemas (INS, UNSAM), Diego Pallarola y Gastón Corthey, fueron designados líderes de grupos asociados a institutos Max Planck en Alemania: el grupo liderado por Corthey se asoció al Instituto Max Planck para la Estructura y Dinámica de la Materia de Hamburgo para colaborar en “Dinámica estructural ultrarápida”.

Pallarola, por su parte, está al frente del grupo vinculado al Instituto Max Planck de Investigación Médica de Heidelberg para colaboración en “Nanoelectrónica para interfaces celulares”.

“Para el Instituto de Nanosistemas es un gran logro que dos de sus investigadores consigan reconocimientos de esta clase. Diego y Gastón se suman al selecto grupo de 13 jóvenes investigadores de gran talento que fueron designados líderes de grupos asociados a Max Planck desde 2004 en Argentina. Algunos de ellos como Omar Azzaroni y Fernando Stefani ya son reconocidos colegas con los que colaboramos”, evalúa el decano del INS e investigador principal del CONICET, Galo Soler Illia.

Además de recibir 20 mil euros anuales en calidad de subsidios, cada líder y sus colaboradores obtienen acceso al equipamiento del Instituto Max Planck asociado. En este sentido, Soler Illia destaca que cuatro jóvenes que están realizando su Tesis Doctoral en la UNSAM podrán avanzar en sus proyectos gracias a las colaboraciones con Max Planck.

“Nuestros laboratorios de Biosensores avanzados y de Láseres tendrían que estar terminados antes de fin de año. Mientras tanto Fernando Rodríguez Díaz está en Hamburgo; y en unos meses Victoria Guglielmotti, Gastón Magi y Alejandra Ross Beraldi van a pasar una temporada en Heidelberg”, asegura Soler Illia. “Estas estadías son muy fructíferas, porque los jóvenes pueden acceder a nuevas técnicas, y trabajar en laboratorios de excelencia en proyectos colaborativos de alta complejidad, adquiriendo nueva cultura científica.”

El principal requisito para establecer un grupo asociado a Max Planck es que la propuesta surja de un joven científico que se haya destacado durante su estadía de investigación o posdoctorado en un instituto Max Planck. En ese marco, y con la condición de insertarse en un laboratorio bien equipado y con elevada capacidad científica fuera de Alemania, el joven científico propone continuar investigaciones en el área de interés del instituto Max Planck en el que se formó. Un director de los Institutos Max Planck eleva la propuesta, que luego es evaluada por un jurado internacional. Superado ese proceso, el joven científico se convierte en líder de un grupo Max Planck asociado por hasta 5 años.

Corthey y Pallarola tienen en común, además del reciente ingreso a carrera del CONICET con lugar de trabajo en el INS, que se formaron en la Universidad pública (la de la Plata y la de Buenos Aires, respectivamente) y realizaron posdoctorados en Institutos Max Planck, en Alemania, con desempeño destacado. En esta entrevista cuentan qué significa para ellos y qué planes tienen a futuro.

¿Qué significa esta designación?

DP: “Esta designación implica tener un vínculo formal con la institución más prestigiosa de Alemania y una de las más prestigiosas del mundo en ciencia y que ese vínculo formal te permita acceder a las mismas facilidades y equipamiento que tiene cualquier investigador dentro de Max Planck”.

GC: “En Alemania lo toman como un premio, pero además para nuestro grupo es muy importante porque por un lado accedemos a financiamiento externo para infraestructura y por otro nos abre el marco para una colaboración formal que incluye estadías de investigación cruzadas que enriquecen el trabajo cotidiano”.

¿Qué planes tienen para el futuro?

DP: En el mediano plazo que se empiece y finalice el edificio donde vamos a instalar el laboratorio de biosensores. En el corto plazo trabajamos para conseguir más financiamiento y avanzar en nuestras investigaciones a través de colaboraciones con el grupo de investigación liderado por el Profesor Spatz en el Instituto Max Planck en Heidelberg y mediante otras plataformas de colaboración de involucran a diversos grupos de investigación, tanto en el ámbito local como internacional.

GC: Nuestra situación es muy similar: los dos estamos creando grupos de investigación nuevos. En mi caso en una línea que no existe en el país, dedicada a registrar los cambios estructurales en las moléculas durante las reacciones químicas, en la escala en que ocurren. Es un gran desafío porque ocurren en una escala millones de veces más pequeña que el espesor de un cabello y en el orden de los cientos de femtosegundos, es decir, más de un billón de veces más breve que un segundo. Para eso, necesitamos equipamiento de vanguardia que no se vende comercialmente y que estamos construyendo en el laboratorio de Alemania con Fernando Rodriguez Díaz, quien es alumno de doctorado de la UNSAM. En el mediano plazo el objetivo es trasladar e instalar este equipo de difracción de electrones ultrarrápida en el Campus Miguelete.

¿Por qué apuestan por crear una línea de investigación y hacer ciencia en Argentina?

DP: Cuando tomé la decisión, la situación en Argentina era más favorable. Pero todavía hoy apuesto por hacer ciencia acá porque creo en la capacidad que tenemos los científicos argentinos para hacer ciencia de vanguardia con un gran potencial para motorizar el progreso del país. El desafío es enorme porque la comunidad científica en Argentina no posee el protagonismo que debería tener dentro de la dinámica de la sociedad. En ese sentido, este tipo de iniciativas significa un impulso importante porque pone en evidencia el reconocimiento que tenemos los científicos argentinos en el mundo. Quizás genere contagio a nivel local.

GC: Cuando Galo me propuso sumarme al Instituto le dije que sí en el momento. Me entusiasma mucho la idea de empezar un laboratorio desde cero. No es una tarea sencilla en ningún lado y en Argentina tiene algunas complicaciones adicionales. Pero superar desafíos tiene el rédito de que todo lo que hagamos aquí será más relevante que si lo hiciéramos en Alemania. Esta designación es un apoyo muy importante para comenzar con nuestro laboratorio en el Instituto.

Fuente: Alejandro Zamponi – Prensa UNSAM.

El riesgo país llegó al récord de los últimos 24 meses.

Con un dólar a $ 28,84 y poca confianza en el gobierno el índice de riesgo país alcanzó su valor más alto en más de dos años. El índice que mide el JP Morgan subió un 2,2% a 551 puntos básicos, su máximo desde mayo de 2016, detalló el diario PERFIL en su edición sabatina.

«Analistas e inversores ven que el cambio de nombre no alcanza al frente del BCRA, y que son necesarias medidas adicionales para despejar la gran incertidumbre económica, cambiaria y financiera», señaló un operador. «Estamos trabajando para normalizar el mercado de cambios y suavizar los movimientos que hemos visto en los últimos días, pero siempre basado en un programa de flotación de moneda», declaró el ministro de Hacienda en una rueda de prensa hecha el viernes pasado.

Removidos: Juan José Aranguren y Francisco Cabrera

El presidente Macri, luego de desplazar a Federico Sturzenegger del Banco Central, decidió remover a Francisco Cabrera, vinculado al PRO desde sus comienzos, del Ministerio de la Producción, y a Juan José Aranguren del Ministerio de Energía.

A Producción -que incorporará la secretaría de Minería, antes en Energía- va el economista Dante Sica, hombre de la industria automotriz, que fue secretario de Industria, Comercio y Minería durante la Presidencia de Eduardo Duhalde.

A Energía, va Javier Iguacel, que es hoy Director de Vialidad.

Comienza una nueva etapa del gobierno Macri. No sólo, no principalmente porque cambian los nombres. Éstos reflejan un cambio en las realidades de la economía.

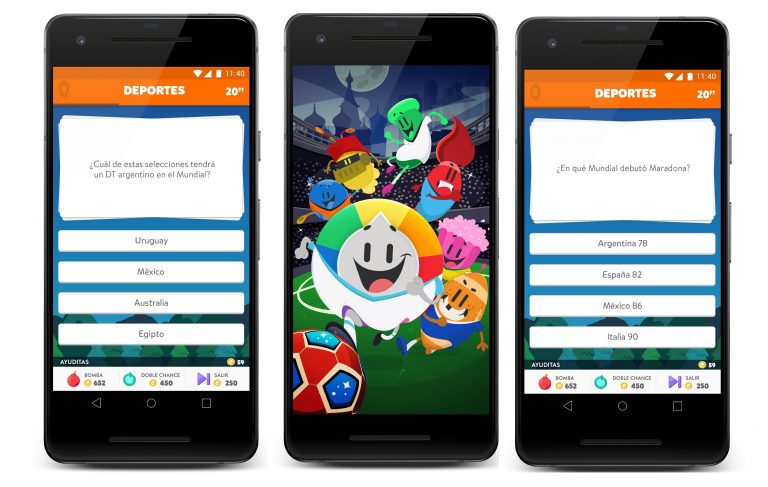

La industria a de los videojuegos argentinos busca subir de nivel

Hace tiempo que dejó de ser un negocio de nicho. Hoy, en la Argentina, además de la soja, se exportan videojuegos. Quizás resulte difícil creerlo pero el país es parte de una de las industrias con mayor crecimiento a escala global.

Tan agresivo es el mercado que existen tanques internacionales que no dudan en invertir US$ 500 millones en el desarrollo de un producto: saben que lo recuperan en 24 horas, como sucedió con el videojuego Destiny, producido por Bungie.

La pelea por hacerse de una parte de la torta es a matar o morir; lo que está en juego, un botín jugoso. En 2017, los videojuegos, a nivel global, generaron ventas por más de US$ 116.000 millones, según la consultora especializada Newzoo. Hoy, la Argentina representa una porción ínfima del consumo, apenas unos US$ 423 millones, pero esta faceta de la industria creativa local podría hacerse con una parte significativa del mercado mundial si continúa creciendo y acumulando logros, entre los cuales se encuentran diversos títulos independientes, herramientas de desarrollo nacional, carreras universitarias orientadas al sector y los primeros proyectos realmente ambiciosos.

PROBLEMAS A SUPERAR

Sin embargo, el camino es cuesta arriba: la falta de inversión privada y la escasez de profesionales empantana el camino de los estudios de videojuegos locales para que se embarquen en grandes epopeyas. No solo de exportación de servicios de software viven los developers.

El primer videojuego local fue creado en 1982, cuando Enrique Arbiser y su sobrino Ariel hicieron una versión digital del tradicional juego de cartas argentino, “el truco”.

Según Martina Santoro, presidenta de la Asociación Argentina de Desarrolladores de Videojuegos, «industria de videjuegos hay desde siempre, pero hubo un boom en los años 2000 cuando se profesionalizó. Dejó de ser solo hobby y se empezó a trabajar únicamente en esto. Apareció internet y se encontraron los desarrolladores del país, ahora se podían comunicar y conocerse», contextualiza Martina que también es fundadora del estudio Okam.

«Uno de los principales problemas de desarrollar en la Argentina es que todos los eventos grandes pasan por los Estados Unidos y Europa. Esto significa que si no hacés contenido en inglés, no existís”, señalan los expertos. A partir de esta premisa hicieron todo pensado “for export”.

El mercado mobile es, sin lugar a dudas, el más competitivo de todos. La inmensa cantidad de videojuegos que se publican por día y el ecosistema de las aplicaciones móviles hace que el formato requiera de una cultura de desarrollo diferente, orientada a la adquisición y la retención de una amplia variedad de jugadores, algunos más casuales y otros fanáticos, que son los responsables de gran parte de los ingresos.

DATO

El 62 % de los gamers pasan hasta tres horas diarias como jugadores y pueden estar hasta cuatro horas semanales como espectadores de transmisiones en vivo.

La oferta y la calidad educativa es un factor que determina el tamaño de la base de la industria, la cantidad de desarrolladores capacitados y, por lo tanto, el tamaño y la cantidad de proyectos en los cuales se puede trabajar en simultáneo. Pero los estudios y el sector educativo tienen visiones diferentes de cómo debería ser el camino hacia la profesionalización y la fricción es inevitable.

Desde ADVA también priorizan el crecimiento de la base de la pirámide organizando eventos como la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) donde la idea es acercar a la comunidad a talleres, rondas de negocio, exposiciones y charlas sobre cuestiones específicas de la industria. “Es la carnada para que la gente se entere que se hacen videojuegos acá y que se puede vivir de ello”, explica Santoro.

La industria del gaming local adquirió la suficiente experiencia para poder decir que consiguió subir de nivel, que ahora es más fuerte y más grande que antes por haber superado desafíos. Pero, como todos los gamers saben, el “level up” significa que todo lo que viene es más desafiante, más peligroso y es más fácil fallar.

«Sin Atucha III se cae la mitad de la CNEA», dice Norma Boero, expresidenta del organismo

El invierno nuclear ya llegó: la reducción de presupuesto y la suspensión de las centrales acordadas con China van paralizando buena parte de los proyectos en desarrollo. La agencia TSS habló con Norma Boero, presidenta de la CNEA entre 2007 y 2016, sobre la relevancia geopolítica de esta actividad y los efectos que puede tener el recorte en el organismo y las empresas de este sector.

Durante nueve años, Norma Boero ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Asumió en diciembre de 2007, tras la llegada a la presidencia de la Nación de Cristina Fernández, y dejó su lugar en septiembre de 2016, casi un año después del triunfo de Cambiemos. Sin embargo, la trayectoria de esta química en el organismo responsable de la actividad nuclear en la Argentina comenzó mucho tiempo antes, en 1979, cuando ingresó para trabajar en metalografía. La gestión de Boero estuvo marcada por un crecimiento de la inversión en el área nuclear, que se reflejó en la incorporación de gran cantidad de personal técnico al organismo, la construcción de Atucha II, la extensión de vida de la central Embalse, el Plan Nacional de Medicina Nuclear y el proyecto CAREM, entre varios otros. La realidad actual es opuesta: el organismo atraviesa un proceso de fuerte achicamiento y el presupuesto actual es un 37% menor al del año pasado. Hoy, jubilada y alejada de la vida política, Boero habló con TSS sobre el efecto que puede tener para el sector nuclear la suspensión de las centrales acordadas con China, la importancia geopolítica que tiene esta actividad y las coincidencias con otros recortes presupuestarios que vivió el organismo, como el ocurrido en los años noventa. ¿Qué significó terminar Atucha II para la CNEA y las empresas del sector nuclear? Para la CNEA fue un sueño. Siempre cuento que antes de que se reanudara la construcción de Atucha II hubo una reunión en el Centro Atómico Constituyentes. Allí, gente que cuidaba los componentes de Atucha II mostraba cómo los mantenía en carpas con atmósfera controlada. Recuerdo que estaban dando una charla con mucho orgullo y alguien les preguntó para qué cuidar eso si ya no se iba a usar más, que Atucha II no servía para nada. Tiempo después, en ese mismo salón se anunció la puesta en marcha de la central, que fue un sueño porque fue había sido algo postergado durante años y que, desde el punto de vista tecnológico, fue un desafío porque cuando se fue a Alemania a buscar a los que habían hecho el proyecto de Atucha II no hubo apoyo. Nosotros pensábamos: “¿Y ahora qué hacemos?”. Y la hicimos nosotros, contratamos a los jubilados de Siemens que nos ayudaron, se adaptó lo que había y se terminó con diseño argentino y con la última tecnología. ¿Qué implicó ese proceso en términos de aprendizaje? Nunca se había construido una central… No, de golpe tuvimos que ponernos a construir una. Por ejemplo, durante muchos años se abandonaron ciertas especializaciones en la Argentina, como torneros y soldadores, y se cerraron las carreras técnicas, que eran un orgullo para el país. De golpe tuvimos que formar torneros y soldadores con calificación nuclear. Fue un desafío muy grande que posteriormente nos daría la posibilidad de hacer la extensión de vida de Embalse. Todos los grandes componentes que tiene Embalse fueron desarrollados en la Argentina y ese fue otro logro muy importante. Las empresas privadas invirtieron muchísimo y eso tenía sentido si después se seguía con esa producción. Hacer semejante desarrollo solamente para un reactor no tenía sentido económicamente. Pero Pescarmona, Techint y CONUAR, entre otras, lo hicieron pensando en las centrales que venían después. Hicieron todo ese desarrollo con un altísimo nivel de calidad para después poder hacer la cuarta central nuclear. Ese nivel llegó al punto que desde Canadá nos han pedido que les califiquemos componentes a ellos, con lo que reconoce la calidad alcanzada en la Argentina. Eso es lo importante de la industria nuclear, te obliga a elevar tu nivel. CONUAR por ejemplo, gracias al gran desafío que implicó todo lo nuclear pudo calificar como proveedor para la industria aeronáutica, que también tiene unos requisitos muy exigentes y hay muy pocos países en el mundo que pueden ingresar. Por eso CONUAR logró venderle piezas a Boeing. ¿Cómo fue la negociación con China para construir Atucha III? Nos peleamos a muerte con los chinos y con los rusos, con CNNC (Corporación Nuclear Nacional China) y con Rosatom (la empresa estatal rusa de energía atómica). En cambio, los coreanos y franceses se abrieron de entrada y no quisieron estar. El problema fue que queríamos que Atucha III fuera de tipo CANDU (de agua pesada y uranio de bajo enriquecimiento). Con Atucha III, CNNC no tuvo problema en que el combustible se hiciera en la Argentina, pero con la quinta ahí sí que ellos no querían saber nada con que hiciéramos nuestro combustible porque querían venderlo ellos. La central te la venden y listo, el negocio es al momento, pero el combustible es un negocio a 40 años. Atucha I se encendió en 1974 y todos estos años se produjo el combustible en el país, que es el verdadero negocio en el campo nuclear. Nosotros vendimos la tecnología para hacer radioisótopos y ahora seguimos exportando insumos. La venta es importante pero la gran ganancia está después. Hace unos quince años que le estamos vendiendo a Egipto y a Australia los blancos de molibdeno para hacer los radioisótopos de medicina nuclear. Eso es ganancia pura y divisas. ¿Qué implica suspender su construcción? Es grave en dos sentidos: Se frena el plan nuclear cuando tenés la mano de obra formada, los ingenieros nucleares, los civiles, los soldadores y los operarios, está toda la línea armada y lista para empezar a fabricar Atucha III. El 80% de los componentes se iba a hacer en el país y, además, iba a ser de tipo CANDU, con lo cual aquellas empresas que acompañaron el desarrollo nuclear argentino durante ese tiempo e hicieron inversiones grandes ahora están en problemas. Han desarrollado zonas limpias dentro de sus empresas exclusivamente para hacer los combustibles nucleares y toda esa inversión no da solo para una central. Ahora habrá que ver cómo las adaptan para hacer otra cosa. ¿Y la segunda central? Iba a ser con una parte importante de componente importado, porque CNNC quería vender su tecnología y nosotros dijimos que les comprábamos la quinta central con su tecnología pero que primero nos financiaran la nuestra. Hubo mucho trabajo de negociación, ellos estaban de acuerdo en financiar el 80% de la inversión y, con tal de sacar del mercado a Rosatom, bajaron y bajaron sus precios. CNNC y Rosatom querían entrar en América Latina como fuera porque sabían que ni bien entraran se les abrirían más puertas. Posteriormente, Rosatom logró entrar en Bolivia. Me imagino que la gente de CNNC debe estar muy enojada porque invirtieron mucho dinero en la Argentina, los diseños están todos hechos, se trabajó mucho con Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y con empresas de Canadá. Son años de trabajo invertidos para tener listo el diseño de Atucha III. ¿Qué impacto puede tener en la política energética la suspensión de las centrales?

Todo esto se corta cuando la Argentina necesita energía. Sin Atucha III no cierra la matríz energética. Yo hice mucha prospección y no va a cerrar por más que nos llenen de molinos eólicos. Además, a diferencia de la solar, la eólica contamina, es cara y muy irregular, entonces hay que tener una central térmica en paralelo. Y encima es todo importado, con lo que implica eso para el país.

Pero la energía nuclear también contamina y genera resistencia por la seguridad…

Hubo dos casos en todo el mundo que tuvieron fallas serias y de eso se aprendió mucho para que no vuelva a pasar. En ambos casos fueron fallas muy graves de diseño. En Chernobyl no se hizo la doble contención porque se quiso hacer una central barata. Fukuyima fue un desastre: se sabía que no era aconsejable construir por debajo de un determinado nivel debido a la inundaciones y lo hicieron de todas maneras y pusieron los generadores más abajo. Además, era privada. Yo soy una defensora a muerte de que las cosas de este tipo las tiene que hacer el Estado, porque, para que le cierren los números, una empresa privada baja los estándares de seguridad. Lo mismo considero para Dioxitec: si se la privatiza, los riesgos aumentan. Además del efecto sobre el desarrollo: si a una empresa privada no le cierran los números prefiere importar y se pierde la tecnología.

Tras el cambio de Gobierno usted se mantuvo en el cargo casi un año y pasó a depender de una subsecretaría. ¿Qué cambió en la CNEA y por qué se fue?

Hay otra forma de trabajo pero no me fui por un problema político. Yo soy técnica de la CNEA y me defiendo como técnica por los casi cuarenta años de trabajo en la institución. Empecé con metalografía, fui jefa de planta y después fui presidenta. Hice mucha política, pero política nuclear, que no es poco. Cuando asumí la presidencia me dieron el apoyo para que entrara mucha gente, para que pudiéramos rehacer los planteles. Si no hubiera pasado eso hoy la CNEA estaría cerrada. Aunque ahora no entre gente, tenemos por lo menos diez años para que los grupos funcionen solos. En el año 2008, cuando entré a presidir la CNEA, reuní a todos los jefes y les dije: “Compren el equipamiento de primer nivel, compren menos si no alcanza, pero que permita que, cuando venga el invierno nuclear de vuelta, puedan trabajar diez años con tecnología de punta”. Por eso hoy están preparados para seguir investigando aunque no haya presupuesto.

¿Qué rol juega la política exterior en el desarrollo nuclear?

Es fundamental. En los noventa, la CNEA había desaparecido del ámbito internacional y logramos ponerla de vuelta en la primera línea del mundo. Yo viajé mucho con la presidenta Cristina Fernández porque lo nuclear le abría puertas. Rafael Grossi, que ahora es embajador en Viena, estuvo varios años al frente del Nuclear Suppliers Group (NSG), que son los que dictan las reglas del juego para la no proliferación. La tecnología nuclear tiene una importancia geopolítica enorme, allí se definen muchas cosas. Por ejemplo, en un momento se querían poner trabas a la exportación de aluminio porque se usa para ultracentrífugas. Eso hubiera complicado mucho la operatoria de Aluar pero nosotros pudimos frenarlo.

¿Al NSG se pudo ingresar por la capacidad nuclear de la Argentina?

La capacidad de enriquecimiento de uranio nos sirvió para meternos en el NSG, donde solo se puede entrar si se tiene esa capacidad. En esos grupos se discute qué productos tienen libre venta y cuáles tienen que pasar por permisos especiales para ser exportados. Ahí se dictan las reglas: si estás dentro de los grupos de proveedores podés exportar o importar fácilmente los productos para la industria nuclear.

¿Qué tecnologías de enriquecimiento de uranio se manejan en el país?

El enriquecimiento de uranio tiene tres líneas. La línea que está funcionando hoy es la de difusión gaseosa y sirvió para decir “la Argentina puede enriquecer uranio” y nos permitió entrar al NSG. Lo básico es tener la membrana filtrante y eso lo tenemos, probamos que está y que funciona. Lo que hoy tenemos es un poco más que un laboratorio pero menos que una planta piloto. Con mucha inversión se podría enriquecer uranio, pero el problema de ese método es que ya se está dejando de usar porque es caro, consume mucha energía eléctrica. Hoy no tiene sentido para escala industrial. Otra línea es la de centrífugas, que se está desarrollando y es complicado porque el hexafloruro de uranio (UF6) no es fácil de manejar: es sólido a temperatura ambiente, se calienta para que pase a estado gaseoso y es un gas difícil de manejar. Se está avanzando y se va a llegar en un año o dos. Hace algunos años nos querían prohibir que hiciéramos ultracentrífugas, pero al demostrar que podíamos hacer membranas y que había una decisión política de hacerlo pudimos dar vuelta esa medida. Además, al ser la Argentina parte del NSG no te pueden prohibir que hagas otras tecnologías. ¿Para que sirve seguir con la difusión gaseosa que hay en Pilcaniyeu? Porque ahí entrenás a la gente para manejar el UF6.

¿La tercera línea es el enriquecimiento con láser?

Sí, el láser es el futuro. Hace alrededor de dos años se logró hacerlo en Bariloche, con un método que económicamente no es viable, pero se demostró que con láser se podía enriquecer uranio. Para hacerlo de manera industrial hay otro método en el que venía trabajando Alberto Lamagna y un grupo de gente del Centro Atómico de Bariloche (CAB), que es tecnología de punta a nivel mundial. El 24 de mayo pasado se logró a nivel molecular, no a nivel gramo, pero una vez que lograste eso ya conocés las variables que hay que manejar para pasar a un escalón más arriba. Estaban felices por lograrlo, era lo que estábamos esperando desde hace por lo menos cuatro años. Somos muy pocos los países que estamos haciendo esto, junto con otros como Estados Unidos, Rusia y China. El que está más cerca de hacerlo de forma comercial es Estados Unidos, pero todavía no lo lograron.

¿Cómo ve el futuro del sector nuclear argentino?

Sin Atucha III se cae la mitad de la CNEA porque hay grupos enteros que trabajan en función de eso. Ahora va a pasar de nuevo que se reciben los chicos del Instituto Balseiro (IB) y no les vamos a poder dar trabajo. Formás gente de excelencia y se va a ir. En estos años habíamos logrado que a todos los chicos que salían del Balseiro los incorporábamos a la CNEA si ellos querían. Algunos se iban afuera y la mayoría se quedaba, pero ahora no los vas a poder tomar porque se dijo que por dos años no se podrá tomar más a nadie. Esos chicos se tienen que ir afuera cuando se los podría haber empleado para los proyectos de las próximas dos centrales. ¿Y ahora? Pero va más allá de eso: sin Atucha III la planta de agua pesada (ENSI-PIAP) tiene los días contados. Es una barbaridad porque nosotros tenemos tres centrales con agua pesada y queremos tener una cuarta, tenemos el proyecto CAREM, que también necesita agua pesada, y exportamos reactores que también la usan. El problema es que es una planta muy cara, consume mucha energía. Pero sería un desastre cerrarla porque implica romper todo el ciclo nuclear, se la necesita para seguir siendo una potencia en este campo.

¿Qué impacto puede tener en la política energética la suspensión de las centrales?

Todo esto se corta cuando la Argentina necesita energía. Sin Atucha III no cierra la matríz energética. Yo hice mucha prospección y no va a cerrar por más que nos llenen de molinos eólicos. Además, a diferencia de la solar, la eólica contamina, es cara y muy irregular, entonces hay que tener una central térmica en paralelo. Y encima es todo importado, con lo que implica eso para el país.

Pero la energía nuclear también contamina y genera resistencia por la seguridad…

Hubo dos casos en todo el mundo que tuvieron fallas serias y de eso se aprendió mucho para que no vuelva a pasar. En ambos casos fueron fallas muy graves de diseño. En Chernobyl no se hizo la doble contención porque se quiso hacer una central barata. Fukuyima fue un desastre: se sabía que no era aconsejable construir por debajo de un determinado nivel debido a la inundaciones y lo hicieron de todas maneras y pusieron los generadores más abajo. Además, era privada. Yo soy una defensora a muerte de que las cosas de este tipo las tiene que hacer el Estado, porque, para que le cierren los números, una empresa privada baja los estándares de seguridad. Lo mismo considero para Dioxitec: si se la privatiza, los riesgos aumentan. Además del efecto sobre el desarrollo: si a una empresa privada no le cierran los números prefiere importar y se pierde la tecnología.

Tras el cambio de Gobierno usted se mantuvo en el cargo casi un año y pasó a depender de una subsecretaría. ¿Qué cambió en la CNEA y por qué se fue?

Hay otra forma de trabajo pero no me fui por un problema político. Yo soy técnica de la CNEA y me defiendo como técnica por los casi cuarenta años de trabajo en la institución. Empecé con metalografía, fui jefa de planta y después fui presidenta. Hice mucha política, pero política nuclear, que no es poco. Cuando asumí la presidencia me dieron el apoyo para que entrara mucha gente, para que pudiéramos rehacer los planteles. Si no hubiera pasado eso hoy la CNEA estaría cerrada. Aunque ahora no entre gente, tenemos por lo menos diez años para que los grupos funcionen solos. En el año 2008, cuando entré a presidir la CNEA, reuní a todos los jefes y les dije: “Compren el equipamiento de primer nivel, compren menos si no alcanza, pero que permita que, cuando venga el invierno nuclear de vuelta, puedan trabajar diez años con tecnología de punta”. Por eso hoy están preparados para seguir investigando aunque no haya presupuesto.

¿Qué rol juega la política exterior en el desarrollo nuclear?

Es fundamental. En los noventa, la CNEA había desaparecido del ámbito internacional y logramos ponerla de vuelta en la primera línea del mundo. Yo viajé mucho con la presidenta Cristina Fernández porque lo nuclear le abría puertas. Rafael Grossi, que ahora es embajador en Viena, estuvo varios años al frente del Nuclear Suppliers Group (NSG), que son los que dictan las reglas del juego para la no proliferación. La tecnología nuclear tiene una importancia geopolítica enorme, allí se definen muchas cosas. Por ejemplo, en un momento se querían poner trabas a la exportación de aluminio porque se usa para ultracentrífugas. Eso hubiera complicado mucho la operatoria de Aluar pero nosotros pudimos frenarlo.

¿Al NSG se pudo ingresar por la capacidad nuclear de la Argentina?

La capacidad de enriquecimiento de uranio nos sirvió para meternos en el NSG, donde solo se puede entrar si se tiene esa capacidad. En esos grupos se discute qué productos tienen libre venta y cuáles tienen que pasar por permisos especiales para ser exportados. Ahí se dictan las reglas: si estás dentro de los grupos de proveedores podés exportar o importar fácilmente los productos para la industria nuclear.

¿Qué tecnologías de enriquecimiento de uranio se manejan en el país?

El enriquecimiento de uranio tiene tres líneas. La línea que está funcionando hoy es la de difusión gaseosa y sirvió para decir “la Argentina puede enriquecer uranio” y nos permitió entrar al NSG. Lo básico es tener la membrana filtrante y eso lo tenemos, probamos que está y que funciona. Lo que hoy tenemos es un poco más que un laboratorio pero menos que una planta piloto. Con mucha inversión se podría enriquecer uranio, pero el problema de ese método es que ya se está dejando de usar porque es caro, consume mucha energía eléctrica. Hoy no tiene sentido para escala industrial. Otra línea es la de centrífugas, que se está desarrollando y es complicado porque el hexafloruro de uranio (UF6) no es fácil de manejar: es sólido a temperatura ambiente, se calienta para que pase a estado gaseoso y es un gas difícil de manejar. Se está avanzando y se va a llegar en un año o dos. Hace algunos años nos querían prohibir que hiciéramos ultracentrífugas, pero al demostrar que podíamos hacer membranas y que había una decisión política de hacerlo pudimos dar vuelta esa medida. Además, al ser la Argentina parte del NSG no te pueden prohibir que hagas otras tecnologías. ¿Para que sirve seguir con la difusión gaseosa que hay en Pilcaniyeu? Porque ahí entrenás a la gente para manejar el UF6.

¿La tercera línea es el enriquecimiento con láser?

Sí, el láser es el futuro. Hace alrededor de dos años se logró hacerlo en Bariloche, con un método que económicamente no es viable, pero se demostró que con láser se podía enriquecer uranio. Para hacerlo de manera industrial hay otro método en el que venía trabajando Alberto Lamagna y un grupo de gente del Centro Atómico de Bariloche (CAB), que es tecnología de punta a nivel mundial. El 24 de mayo pasado se logró a nivel molecular, no a nivel gramo, pero una vez que lograste eso ya conocés las variables que hay que manejar para pasar a un escalón más arriba. Estaban felices por lograrlo, era lo que estábamos esperando desde hace por lo menos cuatro años. Somos muy pocos los países que estamos haciendo esto, junto con otros como Estados Unidos, Rusia y China. El que está más cerca de hacerlo de forma comercial es Estados Unidos, pero todavía no lo lograron.

¿Cómo ve el futuro del sector nuclear argentino?

Sin Atucha III se cae la mitad de la CNEA porque hay grupos enteros que trabajan en función de eso. Ahora va a pasar de nuevo que se reciben los chicos del Instituto Balseiro (IB) y no les vamos a poder dar trabajo. Formás gente de excelencia y se va a ir. En estos años habíamos logrado que a todos los chicos que salían del Balseiro los incorporábamos a la CNEA si ellos querían. Algunos se iban afuera y la mayoría se quedaba, pero ahora no los vas a poder tomar porque se dijo que por dos años no se podrá tomar más a nadie. Esos chicos se tienen que ir afuera cuando se los podría haber empleado para los proyectos de las próximas dos centrales. ¿Y ahora? Pero va más allá de eso: sin Atucha III la planta de agua pesada (ENSI-PIAP) tiene los días contados. Es una barbaridad porque nosotros tenemos tres centrales con agua pesada y queremos tener una cuarta, tenemos el proyecto CAREM, que también necesita agua pesada, y exportamos reactores que también la usan. El problema es que es una planta muy cara, consume mucha energía. Pero sería un desastre cerrarla porque implica romper todo el ciclo nuclear, se la necesita para seguir siendo una potencia en este campo.

Nuestra opinión sobre este tema haciendo click

Durante nueve años, Norma Boero ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Asumió en diciembre de 2007, tras la llegada a la presidencia de la Nación de Cristina Fernández, y dejó su lugar en septiembre de 2016, casi un año después del triunfo de Cambiemos. Sin embargo, la trayectoria de esta química en el organismo responsable de la actividad nuclear en la Argentina comenzó mucho tiempo antes, en 1979, cuando ingresó para trabajar en metalografía. La gestión de Boero estuvo marcada por un crecimiento de la inversión en el área nuclear, que se reflejó en la incorporación de gran cantidad de personal técnico al organismo, la construcción de Atucha II, la extensión de vida de la central Embalse, el Plan Nacional de Medicina Nuclear y el proyecto CAREM, entre varios otros. La realidad actual es opuesta: el organismo atraviesa un proceso de fuerte achicamiento y el presupuesto actual es un 37% menor al del año pasado. Hoy, jubilada y alejada de la vida política, Boero habló con TSS sobre el efecto que puede tener para el sector nuclear la suspensión de las centrales acordadas con China, la importancia geopolítica que tiene esta actividad y las coincidencias con otros recortes presupuestarios que vivió el organismo, como el ocurrido en los años noventa. ¿Qué significó terminar Atucha II para la CNEA y las empresas del sector nuclear? Para la CNEA fue un sueño. Siempre cuento que antes de que se reanudara la construcción de Atucha II hubo una reunión en el Centro Atómico Constituyentes. Allí, gente que cuidaba los componentes de Atucha II mostraba cómo los mantenía en carpas con atmósfera controlada. Recuerdo que estaban dando una charla con mucho orgullo y alguien les preguntó para qué cuidar eso si ya no se iba a usar más, que Atucha II no servía para nada. Tiempo después, en ese mismo salón se anunció la puesta en marcha de la central, que fue un sueño porque fue había sido algo postergado durante años y que, desde el punto de vista tecnológico, fue un desafío porque cuando se fue a Alemania a buscar a los que habían hecho el proyecto de Atucha II no hubo apoyo. Nosotros pensábamos: “¿Y ahora qué hacemos?”. Y la hicimos nosotros, contratamos a los jubilados de Siemens que nos ayudaron, se adaptó lo que había y se terminó con diseño argentino y con la última tecnología. ¿Qué implicó ese proceso en términos de aprendizaje? Nunca se había construido una central… No, de golpe tuvimos que ponernos a construir una. Por ejemplo, durante muchos años se abandonaron ciertas especializaciones en la Argentina, como torneros y soldadores, y se cerraron las carreras técnicas, que eran un orgullo para el país. De golpe tuvimos que formar torneros y soldadores con calificación nuclear. Fue un desafío muy grande que posteriormente nos daría la posibilidad de hacer la extensión de vida de Embalse. Todos los grandes componentes que tiene Embalse fueron desarrollados en la Argentina y ese fue otro logro muy importante. Las empresas privadas invirtieron muchísimo y eso tenía sentido si después se seguía con esa producción. Hacer semejante desarrollo solamente para un reactor no tenía sentido económicamente. Pero Pescarmona, Techint y CONUAR, entre otras, lo hicieron pensando en las centrales que venían después. Hicieron todo ese desarrollo con un altísimo nivel de calidad para después poder hacer la cuarta central nuclear. Ese nivel llegó al punto que desde Canadá nos han pedido que les califiquemos componentes a ellos, con lo que reconoce la calidad alcanzada en la Argentina. Eso es lo importante de la industria nuclear, te obliga a elevar tu nivel. CONUAR por ejemplo, gracias al gran desafío que implicó todo lo nuclear pudo calificar como proveedor para la industria aeronáutica, que también tiene unos requisitos muy exigentes y hay muy pocos países en el mundo que pueden ingresar. Por eso CONUAR logró venderle piezas a Boeing. ¿Cómo fue la negociación con China para construir Atucha III? Nos peleamos a muerte con los chinos y con los rusos, con CNNC (Corporación Nuclear Nacional China) y con Rosatom (la empresa estatal rusa de energía atómica). En cambio, los coreanos y franceses se abrieron de entrada y no quisieron estar. El problema fue que queríamos que Atucha III fuera de tipo CANDU (de agua pesada y uranio de bajo enriquecimiento). Con Atucha III, CNNC no tuvo problema en que el combustible se hiciera en la Argentina, pero con la quinta ahí sí que ellos no querían saber nada con que hiciéramos nuestro combustible porque querían venderlo ellos. La central te la venden y listo, el negocio es al momento, pero el combustible es un negocio a 40 años. Atucha I se encendió en 1974 y todos estos años se produjo el combustible en el país, que es el verdadero negocio en el campo nuclear. Nosotros vendimos la tecnología para hacer radioisótopos y ahora seguimos exportando insumos. La venta es importante pero la gran ganancia está después. Hace unos quince años que le estamos vendiendo a Egipto y a Australia los blancos de molibdeno para hacer los radioisótopos de medicina nuclear. Eso es ganancia pura y divisas. ¿Qué implica suspender su construcción? Es grave en dos sentidos: Se frena el plan nuclear cuando tenés la mano de obra formada, los ingenieros nucleares, los civiles, los soldadores y los operarios, está toda la línea armada y lista para empezar a fabricar Atucha III. El 80% de los componentes se iba a hacer en el país y, además, iba a ser de tipo CANDU, con lo cual aquellas empresas que acompañaron el desarrollo nuclear argentino durante ese tiempo e hicieron inversiones grandes ahora están en problemas. Han desarrollado zonas limpias dentro de sus empresas exclusivamente para hacer los combustibles nucleares y toda esa inversión no da solo para una central. Ahora habrá que ver cómo las adaptan para hacer otra cosa. ¿Y la segunda central? Iba a ser con una parte importante de componente importado, porque CNNC quería vender su tecnología y nosotros dijimos que les comprábamos la quinta central con su tecnología pero que primero nos financiaran la nuestra. Hubo mucho trabajo de negociación, ellos estaban de acuerdo en financiar el 80% de la inversión y, con tal de sacar del mercado a Rosatom, bajaron y bajaron sus precios. CNNC y Rosatom querían entrar en América Latina como fuera porque sabían que ni bien entraran se les abrirían más puertas. Posteriormente, Rosatom logró entrar en Bolivia. Me imagino que la gente de CNNC debe estar muy enojada porque invirtieron mucho dinero en la Argentina, los diseños están todos hechos, se trabajó mucho con Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) y con empresas de Canadá. Son años de trabajo invertidos para tener listo el diseño de Atucha III.

¿Qué impacto puede tener en la política energética la suspensión de las centrales?

Todo esto se corta cuando la Argentina necesita energía. Sin Atucha III no cierra la matríz energética. Yo hice mucha prospección y no va a cerrar por más que nos llenen de molinos eólicos. Además, a diferencia de la solar, la eólica contamina, es cara y muy irregular, entonces hay que tener una central térmica en paralelo. Y encima es todo importado, con lo que implica eso para el país.

Pero la energía nuclear también contamina y genera resistencia por la seguridad…

Hubo dos casos en todo el mundo que tuvieron fallas serias y de eso se aprendió mucho para que no vuelva a pasar. En ambos casos fueron fallas muy graves de diseño. En Chernobyl no se hizo la doble contención porque se quiso hacer una central barata. Fukuyima fue un desastre: se sabía que no era aconsejable construir por debajo de un determinado nivel debido a la inundaciones y lo hicieron de todas maneras y pusieron los generadores más abajo. Además, era privada. Yo soy una defensora a muerte de que las cosas de este tipo las tiene que hacer el Estado, porque, para que le cierren los números, una empresa privada baja los estándares de seguridad. Lo mismo considero para Dioxitec: si se la privatiza, los riesgos aumentan. Además del efecto sobre el desarrollo: si a una empresa privada no le cierran los números prefiere importar y se pierde la tecnología.

Tras el cambio de Gobierno usted se mantuvo en el cargo casi un año y pasó a depender de una subsecretaría. ¿Qué cambió en la CNEA y por qué se fue?

Hay otra forma de trabajo pero no me fui por un problema político. Yo soy técnica de la CNEA y me defiendo como técnica por los casi cuarenta años de trabajo en la institución. Empecé con metalografía, fui jefa de planta y después fui presidenta. Hice mucha política, pero política nuclear, que no es poco. Cuando asumí la presidencia me dieron el apoyo para que entrara mucha gente, para que pudiéramos rehacer los planteles. Si no hubiera pasado eso hoy la CNEA estaría cerrada. Aunque ahora no entre gente, tenemos por lo menos diez años para que los grupos funcionen solos. En el año 2008, cuando entré a presidir la CNEA, reuní a todos los jefes y les dije: “Compren el equipamiento de primer nivel, compren menos si no alcanza, pero que permita que, cuando venga el invierno nuclear de vuelta, puedan trabajar diez años con tecnología de punta”. Por eso hoy están preparados para seguir investigando aunque no haya presupuesto.

¿Qué rol juega la política exterior en el desarrollo nuclear?

Es fundamental. En los noventa, la CNEA había desaparecido del ámbito internacional y logramos ponerla de vuelta en la primera línea del mundo. Yo viajé mucho con la presidenta Cristina Fernández porque lo nuclear le abría puertas. Rafael Grossi, que ahora es embajador en Viena, estuvo varios años al frente del Nuclear Suppliers Group (NSG), que son los que dictan las reglas del juego para la no proliferación. La tecnología nuclear tiene una importancia geopolítica enorme, allí se definen muchas cosas. Por ejemplo, en un momento se querían poner trabas a la exportación de aluminio porque se usa para ultracentrífugas. Eso hubiera complicado mucho la operatoria de Aluar pero nosotros pudimos frenarlo.

¿Al NSG se pudo ingresar por la capacidad nuclear de la Argentina?

La capacidad de enriquecimiento de uranio nos sirvió para meternos en el NSG, donde solo se puede entrar si se tiene esa capacidad. En esos grupos se discute qué productos tienen libre venta y cuáles tienen que pasar por permisos especiales para ser exportados. Ahí se dictan las reglas: si estás dentro de los grupos de proveedores podés exportar o importar fácilmente los productos para la industria nuclear.

¿Qué tecnologías de enriquecimiento de uranio se manejan en el país?

El enriquecimiento de uranio tiene tres líneas. La línea que está funcionando hoy es la de difusión gaseosa y sirvió para decir “la Argentina puede enriquecer uranio” y nos permitió entrar al NSG. Lo básico es tener la membrana filtrante y eso lo tenemos, probamos que está y que funciona. Lo que hoy tenemos es un poco más que un laboratorio pero menos que una planta piloto. Con mucha inversión se podría enriquecer uranio, pero el problema de ese método es que ya se está dejando de usar porque es caro, consume mucha energía eléctrica. Hoy no tiene sentido para escala industrial. Otra línea es la de centrífugas, que se está desarrollando y es complicado porque el hexafloruro de uranio (UF6) no es fácil de manejar: es sólido a temperatura ambiente, se calienta para que pase a estado gaseoso y es un gas difícil de manejar. Se está avanzando y se va a llegar en un año o dos. Hace algunos años nos querían prohibir que hiciéramos ultracentrífugas, pero al demostrar que podíamos hacer membranas y que había una decisión política de hacerlo pudimos dar vuelta esa medida. Además, al ser la Argentina parte del NSG no te pueden prohibir que hagas otras tecnologías. ¿Para que sirve seguir con la difusión gaseosa que hay en Pilcaniyeu? Porque ahí entrenás a la gente para manejar el UF6.

¿La tercera línea es el enriquecimiento con láser?

Sí, el láser es el futuro. Hace alrededor de dos años se logró hacerlo en Bariloche, con un método que económicamente no es viable, pero se demostró que con láser se podía enriquecer uranio. Para hacerlo de manera industrial hay otro método en el que venía trabajando Alberto Lamagna y un grupo de gente del Centro Atómico de Bariloche (CAB), que es tecnología de punta a nivel mundial. El 24 de mayo pasado se logró a nivel molecular, no a nivel gramo, pero una vez que lograste eso ya conocés las variables que hay que manejar para pasar a un escalón más arriba. Estaban felices por lograrlo, era lo que estábamos esperando desde hace por lo menos cuatro años. Somos muy pocos los países que estamos haciendo esto, junto con otros como Estados Unidos, Rusia y China. El que está más cerca de hacerlo de forma comercial es Estados Unidos, pero todavía no lo lograron.

¿Cómo ve el futuro del sector nuclear argentino?

Sin Atucha III se cae la mitad de la CNEA porque hay grupos enteros que trabajan en función de eso. Ahora va a pasar de nuevo que se reciben los chicos del Instituto Balseiro (IB) y no les vamos a poder dar trabajo. Formás gente de excelencia y se va a ir. En estos años habíamos logrado que a todos los chicos que salían del Balseiro los incorporábamos a la CNEA si ellos querían. Algunos se iban afuera y la mayoría se quedaba, pero ahora no los vas a poder tomar porque se dijo que por dos años no se podrá tomar más a nadie. Esos chicos se tienen que ir afuera cuando se los podría haber empleado para los proyectos de las próximas dos centrales. ¿Y ahora? Pero va más allá de eso: sin Atucha III la planta de agua pesada (ENSI-PIAP) tiene los días contados. Es una barbaridad porque nosotros tenemos tres centrales con agua pesada y queremos tener una cuarta, tenemos el proyecto CAREM, que también necesita agua pesada, y exportamos reactores que también la usan. El problema es que es una planta muy cara, consume mucha energía. Pero sería un desastre cerrarla porque implica romper todo el ciclo nuclear, se la necesita para seguir siendo una potencia en este campo.

¿Qué impacto puede tener en la política energética la suspensión de las centrales?

Todo esto se corta cuando la Argentina necesita energía. Sin Atucha III no cierra la matríz energética. Yo hice mucha prospección y no va a cerrar por más que nos llenen de molinos eólicos. Además, a diferencia de la solar, la eólica contamina, es cara y muy irregular, entonces hay que tener una central térmica en paralelo. Y encima es todo importado, con lo que implica eso para el país.

Pero la energía nuclear también contamina y genera resistencia por la seguridad…

Hubo dos casos en todo el mundo que tuvieron fallas serias y de eso se aprendió mucho para que no vuelva a pasar. En ambos casos fueron fallas muy graves de diseño. En Chernobyl no se hizo la doble contención porque se quiso hacer una central barata. Fukuyima fue un desastre: se sabía que no era aconsejable construir por debajo de un determinado nivel debido a la inundaciones y lo hicieron de todas maneras y pusieron los generadores más abajo. Además, era privada. Yo soy una defensora a muerte de que las cosas de este tipo las tiene que hacer el Estado, porque, para que le cierren los números, una empresa privada baja los estándares de seguridad. Lo mismo considero para Dioxitec: si se la privatiza, los riesgos aumentan. Además del efecto sobre el desarrollo: si a una empresa privada no le cierran los números prefiere importar y se pierde la tecnología.

Tras el cambio de Gobierno usted se mantuvo en el cargo casi un año y pasó a depender de una subsecretaría. ¿Qué cambió en la CNEA y por qué se fue?

Hay otra forma de trabajo pero no me fui por un problema político. Yo soy técnica de la CNEA y me defiendo como técnica por los casi cuarenta años de trabajo en la institución. Empecé con metalografía, fui jefa de planta y después fui presidenta. Hice mucha política, pero política nuclear, que no es poco. Cuando asumí la presidencia me dieron el apoyo para que entrara mucha gente, para que pudiéramos rehacer los planteles. Si no hubiera pasado eso hoy la CNEA estaría cerrada. Aunque ahora no entre gente, tenemos por lo menos diez años para que los grupos funcionen solos. En el año 2008, cuando entré a presidir la CNEA, reuní a todos los jefes y les dije: “Compren el equipamiento de primer nivel, compren menos si no alcanza, pero que permita que, cuando venga el invierno nuclear de vuelta, puedan trabajar diez años con tecnología de punta”. Por eso hoy están preparados para seguir investigando aunque no haya presupuesto.

¿Qué rol juega la política exterior en el desarrollo nuclear?

Es fundamental. En los noventa, la CNEA había desaparecido del ámbito internacional y logramos ponerla de vuelta en la primera línea del mundo. Yo viajé mucho con la presidenta Cristina Fernández porque lo nuclear le abría puertas. Rafael Grossi, que ahora es embajador en Viena, estuvo varios años al frente del Nuclear Suppliers Group (NSG), que son los que dictan las reglas del juego para la no proliferación. La tecnología nuclear tiene una importancia geopolítica enorme, allí se definen muchas cosas. Por ejemplo, en un momento se querían poner trabas a la exportación de aluminio porque se usa para ultracentrífugas. Eso hubiera complicado mucho la operatoria de Aluar pero nosotros pudimos frenarlo.

¿Al NSG se pudo ingresar por la capacidad nuclear de la Argentina?

La capacidad de enriquecimiento de uranio nos sirvió para meternos en el NSG, donde solo se puede entrar si se tiene esa capacidad. En esos grupos se discute qué productos tienen libre venta y cuáles tienen que pasar por permisos especiales para ser exportados. Ahí se dictan las reglas: si estás dentro de los grupos de proveedores podés exportar o importar fácilmente los productos para la industria nuclear.

¿Qué tecnologías de enriquecimiento de uranio se manejan en el país?

El enriquecimiento de uranio tiene tres líneas. La línea que está funcionando hoy es la de difusión gaseosa y sirvió para decir “la Argentina puede enriquecer uranio” y nos permitió entrar al NSG. Lo básico es tener la membrana filtrante y eso lo tenemos, probamos que está y que funciona. Lo que hoy tenemos es un poco más que un laboratorio pero menos que una planta piloto. Con mucha inversión se podría enriquecer uranio, pero el problema de ese método es que ya se está dejando de usar porque es caro, consume mucha energía eléctrica. Hoy no tiene sentido para escala industrial. Otra línea es la de centrífugas, que se está desarrollando y es complicado porque el hexafloruro de uranio (UF6) no es fácil de manejar: es sólido a temperatura ambiente, se calienta para que pase a estado gaseoso y es un gas difícil de manejar. Se está avanzando y se va a llegar en un año o dos. Hace algunos años nos querían prohibir que hiciéramos ultracentrífugas, pero al demostrar que podíamos hacer membranas y que había una decisión política de hacerlo pudimos dar vuelta esa medida. Además, al ser la Argentina parte del NSG no te pueden prohibir que hagas otras tecnologías. ¿Para que sirve seguir con la difusión gaseosa que hay en Pilcaniyeu? Porque ahí entrenás a la gente para manejar el UF6.

¿La tercera línea es el enriquecimiento con láser?

Sí, el láser es el futuro. Hace alrededor de dos años se logró hacerlo en Bariloche, con un método que económicamente no es viable, pero se demostró que con láser se podía enriquecer uranio. Para hacerlo de manera industrial hay otro método en el que venía trabajando Alberto Lamagna y un grupo de gente del Centro Atómico de Bariloche (CAB), que es tecnología de punta a nivel mundial. El 24 de mayo pasado se logró a nivel molecular, no a nivel gramo, pero una vez que lograste eso ya conocés las variables que hay que manejar para pasar a un escalón más arriba. Estaban felices por lograrlo, era lo que estábamos esperando desde hace por lo menos cuatro años. Somos muy pocos los países que estamos haciendo esto, junto con otros como Estados Unidos, Rusia y China. El que está más cerca de hacerlo de forma comercial es Estados Unidos, pero todavía no lo lograron.

¿Cómo ve el futuro del sector nuclear argentino?

Sin Atucha III se cae la mitad de la CNEA porque hay grupos enteros que trabajan en función de eso. Ahora va a pasar de nuevo que se reciben los chicos del Instituto Balseiro (IB) y no les vamos a poder dar trabajo. Formás gente de excelencia y se va a ir. En estos años habíamos logrado que a todos los chicos que salían del Balseiro los incorporábamos a la CNEA si ellos querían. Algunos se iban afuera y la mayoría se quedaba, pero ahora no los vas a poder tomar porque se dijo que por dos años no se podrá tomar más a nadie. Esos chicos se tienen que ir afuera cuando se los podría haber empleado para los proyectos de las próximas dos centrales. ¿Y ahora? Pero va más allá de eso: sin Atucha III la planta de agua pesada (ENSI-PIAP) tiene los días contados. Es una barbaridad porque nosotros tenemos tres centrales con agua pesada y queremos tener una cuarta, tenemos el proyecto CAREM, que también necesita agua pesada, y exportamos reactores que también la usan. El problema es que es una planta muy cara, consume mucha energía. Pero sería un desastre cerrarla porque implica romper todo el ciclo nuclear, se la necesita para seguir siendo una potencia en este campo.

Matías Alonso, Agencia TSS

Un efecto positivo de la devaluación: habrá crecimiento del turismo receptivo

Representantes del sector privado en materia turística estimaron que los cambios en la cotización del dólar tendrán un impacto en la llegada de turistas extranjeros al país, favorecido por un cambio más competitivo.

También se prevé un incremento en los viajes de argentinos por el país, aunque aclararon que estos efectos no se verán en el corto plazo.

«Esta devaluación va a impactar en principio en el turismo interno, ya que el argentino que planeaba viajar al exterior encuentra que los precios no le serán tan accesibles y le resultará más conveniente hacer turismo en el país; y por otra parte, también la situación será más tentadora para el turista extranjero, que encontrará precios más convenientes ahora que cuando el dólar estaba retrasado», dijo el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías.

Para el titular de la CAT, los cambios se comenzarán a notar a partir de la primavera, es decir, «para los que empiezan ahora a armar sus vacaciones para el verano» porque «tanto el turista argentino que planeó su viaje con anticipación, y ya tiene sus boletos comprados, como el turista extranjero que no tenía pensado venir a Argentina, difícilmente hagan cambios».

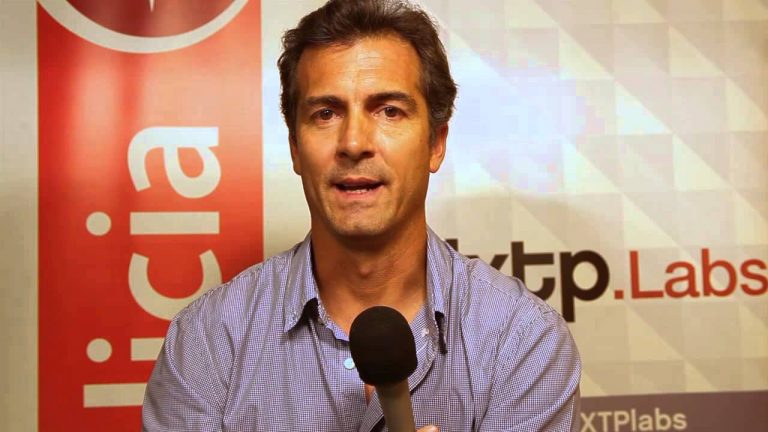

Falleció Alejandro Estrada, el «padre» de las Fintechs argentinas

El presidente de la Cámara Argentina de Fintech, Alejandro Estrada (49), falleció en las cercanías de San Pablo, Brasil, en un accidente deportivo. Murió tras un lanzamiento fallido con un paracaídas. La información fue dada a conocer por el Servicio Móvil de Urgencia, según reportó el sitio Globo.com.

Estrada era un «viejo lobo» del sector fintech: cofundó varias iniciativas relacionadas con la tecnología en Internet. Empresas como DineroMail, Invoinet, iBillonaire.me y Moni se pueden contar entre los emprendimientos que recibieron inversiones de Estrada.

Fue, además, un férreo impulsor de las empresas de este estilo en el país. Tanto es así, que el año pasado pudo llevar adelante, con otros colegas del sector tecno-financiero locales, la creación de una cámara ad hoc. En un comunicado de prensa, la cámara confirmó los rumores y lo llamó «un gran impulsor de la industria fintech en nuestro país».

«Las empresas tradicionales vieron, con el advenimiento de nuevas tecnologías, la posibilidad de readaptarse y ganar. Así nacen las fintech y después las empresas tradicionales se volcaron a la web también. Pero, en principio, se trató de empresas comunes que se rearmaron porque vieron las potencialidades», contaba Estrada.

Licenciado en Economía de la Universidad Católica Argentina, el emprendedor tenía además un máster en Filosofía de London School of Economics.

Todas las definiciones que adelantó el nuevo superministro de economía

Ayer viernes,el ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone, dio una conferencia de prensa intentando ofrecer señales al mercado y llevar tranquilidad en medio de la turbulencia que llevó el dólar a un nuevo récord histórico por encima de los $ 28 y ya se llevo al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Movimientos que no cesaron.

Durante su exposición Dujovne ratificó el sistema de flotación cambiaria y aseguró que se trabaja para reducir la volatilidad de los mercados. demás, reiteró que el Banco Central, ahora a cargo de Nicolás Caputo, intensificará la estrategia de reducción de Lebac y fortalecimiento de las reservas.

IMPUESTOS. Respecto a los impuesto, dijo que «vamos a mantener inalterados los cronogramas previstos de reducción de impuestos que se fijaron oportunamente en la anterior reforma tributaria», dijo en un guiño al campo. Con esto descartó que una aceleración en la baja de retenciones a la exportación de soja.

Por otra parte rechazó la posibilidad de que se apliquen impuestos al turismo para frenar la salida de dólares por esa vía. «No hay previstos nuevos gravámenes», respondió. Y reafirmó su opinión sobre el hecho de que «tenemos impuestos altos y caros que perjudican la actividad del sector privado».

Otro de los conceptos fuer que «no intentaremos bajar la inflación fijando el tipo de cambio porque es una medida que ya fracasó en el pasado».