“La Noche de la Ciencia Argentina”

El sector espacial expone sus proyectos

Empresas, capacidades y oportunidades:

El primer encuentro del sector productivo del ámbito espacial argentino convoca en la CONAE en Córdoba a los 22 principales actores del área, con autoridades y representantes de Aeroterra, Arsat, Arsultra, Ascentio Technologies, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), DTA, Epic Aerospace, Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), Imer Antennas, Innova Space, Intema, INVAP, Kohlenia, Lia Aerospace, Novo Space, Satellogic, SpaceSur, Tlon Space, Valthe y VENG. En la primera jornada presentaron sus respectivas líneas de trabajo y compartieron mesas de debate e intercambio de ideas. Además tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones y laboratorios de la CONAE para conocer las capacidades de servicios tecnológicos disponibles, que las empresas pueden capitalizar para avanzar en iniciativas de trabajo conjunto.Se realiza la primera Exposición Sudamericana Naval

Estudios satelitales sobre la region arida y semiarida, 70% del territorio argentino

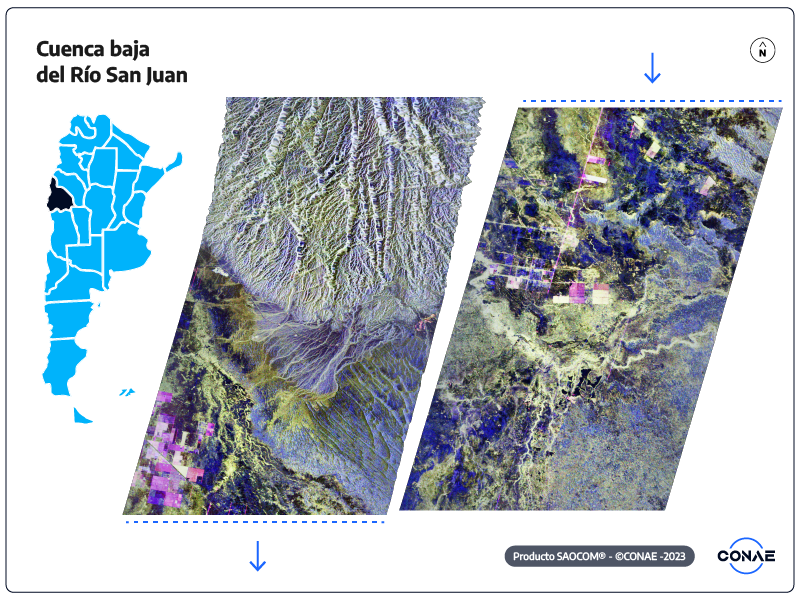

La CONAE junto a otras instituciones avanza en las investigaciones para brindar información que sirva a la gestión de los recursos hídricos en zonas áridas del país, que en las últimas dos décadas vienen sufriendo una disminución de las precipitaciones.

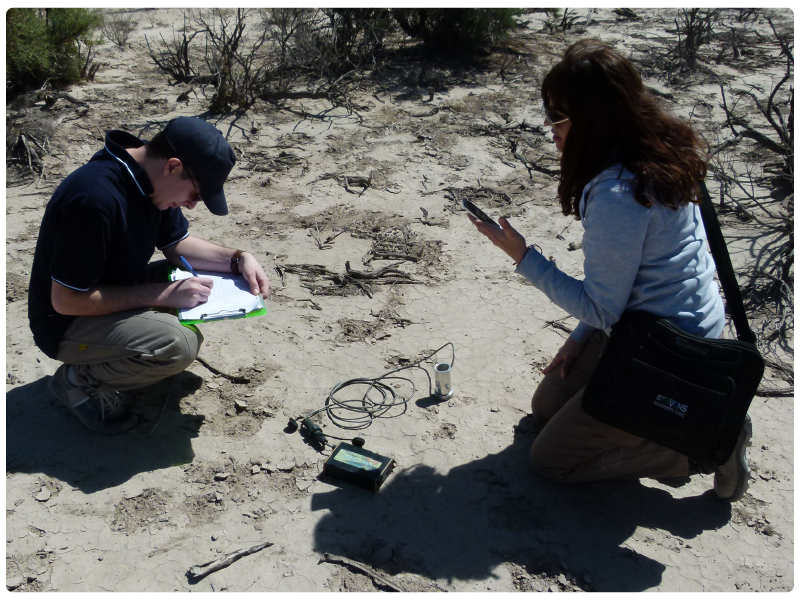

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) concluyó la tercera campaña de campo en la provincia de San Juan, para avanzar en las investigaciones que se realizan en el marco del Proyecto Interinstitucional en Temas Estratégicos (PITES), con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dedicado a la gestión del agua en zonas áridas. La iniciativa es llevada adelante por la agencia espacial argentina junto a otras instituciones como la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional del Agua (INA). El objetivo es realizar un estudio integral del río San Juan, abarcando sus cuencas alta, media y baja, para diseñar políticas públicas que ayuden a mejorar el uso, el manejo y la gestión del agua en esa provincia. Además, este es el primer proyecto de articulación interinstitucional del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CeGIAA), que se inauguró en mayo de este año y está especializado en la gestión sostenible del agua en ecosistemas áridos. La región árida y semiárida representa el 70% de la superficie del territorio argentino. En estos ambientes la disponibilidad de agua constituye uno de los principales factores limitantes de la productividad primaria y tiene efectos directos e indirectos sobre los procesos ecosistémicos, culturales y socioeconómicos. En estas áreas se suman, además, condiciones de estrés vinculadas a temperaturas, salinidad y erosión que generan impactos notorios en la disponibilidad y calidad del agua, en comparación con otras regiones.La importancia del monte nativo y el uso de satélites

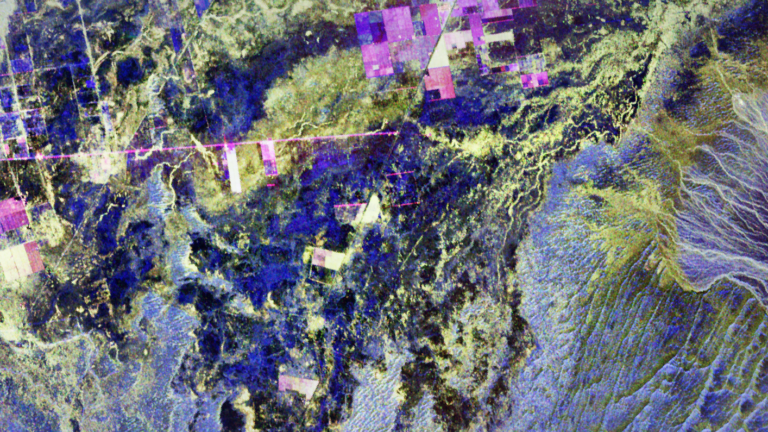

En el marco de este proyecto, la CONAE realizó la segunda campaña de campo entre el 17 y el 20 de septiembre en el departamento de 25 de Mayo, al sur de la provincia de San Juan, donde se extiende la cuenca baja del río y la zona de secano. Esta región posee precipitaciones anuales de 85 mm y una temperatura media de 22 °C, lo cual representa una limitante para la producción agropecuaria, en particular de cabras y el cultivo de especies tolerantes. “En estas áreas el cultivo del pistacho, debido a su tolerancia a las condiciones de suelo áridos y con altos tenores salinos, no sólo está desplazando a los pequeños productores ganaderos y hortícolas, sino que también reemplaza el monte nativo, principalmente conformado por algarrobo y especies xerófilas” (del griego xero-: seco, -fitos: planta), explicó Gabriela Patat, profesional de la Gerencia de Observación de la Tierra de la CONAE, quien viajó hasta el lugar junto a Camilo Barra para avanzar en los trabajos de campo. El objetivo final es elaborar un Mapa de Humedad del Suelo con información de los satélites SAOCOM 1, y un mapa de vegetación del monte nativo con datos provistos por el Radar de Apertura Sintética (SAR).

El aporte de la nieve, los glaciares y las vegas

En abril de este año, la CONAE realizó otra campaña de campo en la cuenca alta del río San Juan, una zona de montaña donde se ubica la nieve y los glaciares, en particular los de escombro que alimentan los recursos hídricos de la región, y las vegas cordilleranas, como se denomina a los humedales en altura. Para realizar esta campaña viajaron al lugar Sofía Teverovsky, Miguel Rodríguez Maiztegui y Santiago Bustos Revol, de la Gerencia de Observación de la Tierra de la CONAE, junto a profesionales del INTA y de la Universidad Nacional de San Juan. El objetivo es monitorear las vegas y los glaciares con información de los satélites SAOCOM 1, para generar un Mapa de Humedad de Suelo. Para ello, se emplea la misma metodología que el grupo viene desarrollando en Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca. Tras dos años de trabajo, este Mapa de Humedad de Suelo actualmente se encuentra en las fases finales de la calibración y validación. El producto servirá como modelo para toda la región árida del país. Las investigaciones aportarán conocimiento a los estudios que ya viene realizando en la zona la Universidad Nacional de San Juan.

Nuevo centro de investigación

El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CeGIAA), con sede en Pocito, provincia de San Juan, es un ámbito interinstitucional que vincula a diferentes organismos de ciencia y técnica para abordar las problemáticas relacionadas con los recursos hídricos en zonas áridas, con el foco en la gestión sostenible de los ecosistemas. La CONAE forma parte de este Centro junto al INA, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el INTA y el Gobierno de la Provincia de San Juan. Además se conformó un comité científico que brindará información periódica y precisa sobre el estado de la nieve y la gestión del agua para toda la comunidad. “La CONAE participa brindando información y asesoramiento sobre observación de la Tierra en zonas secas, donde la producción socio económica gira alrededor del aprovechamiento del agua”, dijo Álvaro Soldano, subgerente de Aplicaciones y Productos de Observación de la Tierra de la CONAE y representante de la agencia espacial nacional en el directorio del CeGIAA. “Estamos brindando información gratuita, con un plan de adquisiciones de imágenes satelitales sobre la cuenca, para generar productos que permitan calcular el equivalente de agua nieve y la humedad del suelo”, agregó. “Debido a las bajas precipitaciones, estas zonas dependen de la fusión de la nieve en las montañas durante la primavera, para obtener el agua que se aprovecha durante esa estación, el verano y parte del otoño. No obstante, este recurso hídrico viene disminuyendo en los últimos 20 años, no sólo en San Juan, sino en todas las provincias cordilleranas, lo cual impacta en la producción agrícola, debido a que más del 70% del agua disponible se utiliza para el riego”, indicó Soldano. Por esta razón es necesario optimizar el riego mediante la utilización de tecnologías más eficientes, como el monitoreo satelital y el uso de modelos de información espacial, que aportan conocimientos sobre la disponibilidad del agua y la humedad de los suelos. Con esta herramienta es posible predecir cuánta agua va a estar disponible en todo el ciclo productivo y ofrecer herramientas a las autoridades para que tomen mejores decisiones en cuanto a la gestión del recurso. “Con la inauguración del CeGIAA estamos iniciando un primer proyecto dedicado a la cuenca del río de San Juan. A futuro el objetivo es replicar estas metodologías en cuencas de otras provincias, como Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta”, concluyó.-Finalizó el pleito judicial: la Corte Suprema autorizó la explotación offshore a 300 km de Mar del Plata

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, rechazó los planteos de distintas entidades ambientalistas destinados a frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas del partido de General Pueyrredón en Mar del Plata.

El 30 de diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación dictó la Resolución 436/2021, con la cual declaró “concluida la suspensión de plazos del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental” y aprobó la realización del proyecto “Adquisición Sísmica 2d-3d-4d Off Shore en bloque CAN108-CAN114″, de la empresa Equinor Argentina SA Sucursal Argentina.

Esa resolución dio lugar a diversas acciones de amparo, en las que se solicitó la nulidad de la resolución del Ministerio, la suspensión de dichas actividades y la revocación de los permisos otorgados, entre otros planteos.

El 11 de febrero de 2022, el juez Santiago Martín, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto. Esa decisión fue apelada en los distintos expedientes por el Estado Nacional, Equinor S.A. Sucursal Argentina, Equinor Argentina B.V. e YPF S.A.

El 3 de junio de 2022, la Cámara Federal de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar y la sustituyó por otra, que condicionó el avance del proyecto al cumplimiento de determinadas medidas. Entre ellas: la participación de la Administración de Parques Nacionales, la valoración de las audiencias públicas municipal y nacional realizadas sobre el caso, y la inclusión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y fiscalización del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y su correspondiente plan de gestión ambiental.

Contra esta decisión, la Fundación Greenpeace Argentina, entre otras, interpuso un recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a una queja.

En paralelo, los días 5 y 22 de agosto de 2022, el Estado Nacional, codemandado, en cumplimiento de lo que dispuso la Cámara marplatense, presentó la declaración de impacto ambiental complementaria, aprobada por la Resolución SCC N°7/22. El juez de primera instancia tuvo por no cumplidos ciertos recaudos en dicha declaración. Contra ese pronunciamiento, tanto Equinor, YPF y el Estado Nacional, como la Fundación Greenpeace Argentina, interpusieron recursos de apelación.

El 5 de diciembre de 2022, la Cámara revocó parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto tuvo por no cumplidos ciertos requisitos impuestos por la medida cautelar del 3 de junio de 2022 y autorizó el inicio del proyecto.

Contra esa decisión, el 23 de diciembre de 2022, Greenpeace Argentina y otras entidades ambientalistas interpusieron un recurso extraordinario y solicitaron la revocación de la sentencia.

El 29 de diciembre de 2022, Equinor e YPF contestaron el traslado del recurso extraordinario, y el 2 de enero de 2023 solicitaron la habilitación de la feria judicial, lo que ocurrió al día siguiente.

El 25 de enero, el tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por las actoras, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. Otros dos recursos de distintos actores fueron presentados con igual suerte.

Greenpeace Argentina, Rubén Godoy y los actores en la causa “Organización de Ambientalistas autoconvocados” presentaron sendas quejas ante la Corte y solicitaron se concedan efectos suspensivos de la sentencia a la interposición de la queja, a fin de mantener la tutela preventiva del ambiente.

La Corte Suprema desestimó dichos planteos por no estar dirigidos contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

El acuerdo para formar gobierno confirma el fin de la energía nuclear en España

Comentario de AgendAR:

Ya les venderemos algunas centrales CAREM a los españoles cuando estén pidiendo agua por señas. Lo último ocurrirá en el sentido literal: ese país que fue, junto con Ucrania, la panadería de la Unión Europea, se está secando y desertizando desde los años ’70, salvo por las cordilleras Cantábrica y de los Pirineos. En esas dos cadenas secuenciales, tras años duros de olas de calor y de sequía, Castilla, Asturias y Bilbao retienen respectivamente el 74,9%, el 80,8% y el 76,2% de sus stocks habituales de agua en acuíferos y en superficie. Por algo a esas montañas del norte, que reciben agua traída por el viento desde el Golfo de Vizcaya, las llaman «el jardín de España». Hecha la salvedad de que en Galicia el jardín se incendió con todos sus pinares, un tipo de bosque implantado excepcionalmente malo para capear sequías históricas, y eso por lo muy combustible. Asturias y el País Vasco vienen capeándola mejor. Pero la tragedia hídrica de esa península rodeada por tres mares empieza a verse en la meseta castellana, así como en las provincias del sureste: Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla y Cádiz. Respecto de los niveles históricos, las reservas de agua en acuíferos y en superficie están así: a Madrid le queda el 32,9%, a Barcelona, el 25,6%, a Valencia, el 33,9%, a Málaga, el 35,2%, a Sevilla, el 28,8%. Son ciudades grandes, en muchos casos con industria, y están a las puertas de la emergencia hídrica. Almería, ese océano de plástico blanco que cubre los mayores cultivos de frutas y hortalizas de Europa, puede quedarse con tanta agua como el vecino Desierto de Tabernas. Y esto, lectores, no es sólo parte de un vaivén de ciclos secos y lluviosos regidos por la Oscilación del Pacífico Sur. Es una tendencia histórica firme, parte del menú de desastres para la humanidad llamado eufemísticamente «Cambio Climático». Qué vuelta de tuerca suicida para los socialistas, partido fundado -hace ya mucho- por obreros ilustrados y cultores de la ciencia, concretamente el tipógrafo Pablo Iglesias Posse, que de estar vivo hoy estaría arrancándose la barba a puñadas. Cuánta sangre socialista vertida al cuete a manos de los fusiladores de Franco, para hoy terminar imitando a los alemanes, esos tipos que viven teniendo razón y que de puro ecologistas se pasaron con armas, cañones y banderas del átomo… al carbón. Los mayores contaminadores atmosféricos de Europa. Hace décadas, socialistas si así se les puede decir todavía, que vienen sintonizando la radio equivocada: los ecologistas no son ecólogos. Son banqueros y petroleros con discurso bonito, reñido con la realidad y generalmente muy estúpido. Podés juntarlos por tonelada sin sacar un gramo de información o pensamiento científico. El futuro de España sin energía nuclear es predecible: van a multiplicar parques fotovoltaicos y eólicos, pero con eso no lograrán que el viento deje de plancharse cuando la red pide más potencia, o que el sol salga de noche. Por ello, además de ampliar parques, van a tener que crearles nuevo «respaldo caliente», es decir centrales térmicas (de gas, de combustibles líquidos o de lo que consigan comprar). Las centrales de respaldo caliente son parte inevitable del menú de las energías intermitentes, como la solar, o intermitentes y además impredecibles en el cortísimo plazo, como la eólica. Son máquinas que se mantienen calientes, quemando y emitiendo gases de invernadero, pero desconectadas de la red. En cuanto se cae el viento en una región o una ola de calor brutal y duradera hace que millones de equipos de aire acondicionado se enciendan a la vez cuando los laburantes vuelven a casa, las centrales de respaldo, que se mantenían caliente, se conectan al toque a la red para evitar un apagonazo nacional. Las centrales de respaldo contaminan día y noche para estabilizar la frecuencia y el voltaje de la red. Son el lado sucio de las energías limpias. Cuánta potencia de respaldo le pone cada país a su parque térmico intermitente es una decisión política, pero dictada por la disponibilidad del sol y del viento, sobre las cuales ningún humano tiene poder. De modo que sin ese 20% de potencia firme y disponible que da el actual parque nuclear español, los españoles tendrán que reemplazarlos por potencia térmica, porque es la única que ofrece factores de disponibilidad como para calificar de «generación de base». No hablamos del 90% de disponibilidad de una central nuclear cualquiera, pero sí al menos de un 50 o 60%. Por ende, libres al fin del átomo que tanto los amenaza, los españoles deberán importar más combustibles fósiles y contaminar más la atmósfera. Y endeudar cada vez más a su país, que no tiene un metro cúbico de gas o de petróleo que pueda llamar propio. Es predecible, sobre todo, que los españoles van a terminar desalinizando agua salada marina o de napa para que las ciudades, la industria e incluso la agricultura no colapsen. Y para eso se necesita mucha electricidad de base. Cosa que las renovables no dan. Espero que los argentinos no nos atrasemos con el CAREM, que es una central compacta y de una seguridad operativa inalcanzable para las BWR y PWR predominantes hoy en España y el mundo. Ni el ecologista más Neanderthal le podría encontrar el pelo a ese huevo. El CAREM pertenece a esa generación de máquinas nucleares hechas para gustar a los de ese palo, los SMR, o Small Modular Reactors, pero a diferencia de los más de 100 proyectos SMR que se anuncian en el mundo, tiene una virtud casi única: la de existir. No es un software y propaganda, como las propuestas de EEUU, sino hormigón y acero. El prototipo está en construcción en el predio de las Atuchas 1 y 2, en Lima, provincia de Buenos Aires. Pasen y vean. Y para entender lo que vayan a ver, traten de que no les desaparezcan los recursos humanos del país en energía nuclear, que todavía los tienen y muy buenos, ahora que los socialistas se han puesto tan alemanes. Donde esa gente vea futuro, respeto y buena paga, allá se va.Daniel E. Arias

Agricultura organica: levaduras en lugar de agroquímicos

El control biológico (la acción benéfica de microorganismos o depredadores para el control de plagas) es una de las alternativas más prometedoras para el reemplazo de agroquímicos y existen numerosos agentes de control biológico en estudio pero, hasta el momento, pocos han logrado convertirse en productos comerciales. Los investigadores relevaron cinco productos de este tipo que se utilizan pos-cosecha en frutas y solo dos de ellos emplean levaduras, pero en nuestro país todavía no se han registrado un formulado comercial de similares características.

Además de ser un método sustentable, otra ventaja del desarrollo de los investigadores es que la levadura utilizada es aislada de las propias frutas que se quiere conservar. También tuvieron en cuenta el aspecto económico, es decir, que fuera un producto rentable de producir y factible de adquirir para los pequeños productores. En ese sentido, el sustrato utilizado para cultivar las levaduras (que son hongos microscópicos) proviene de residuos agroindustriales como la melaza (obtenida de la caña de azúcar), bagazos de frutas y suero lácteo.

Para lograr una formulación eficaz, el equipo realizó ensayos con 300 cepas distintas obtenidas de frutas conservadas en frio. A partir de los resultados, se quedaron con las levaduras de dos especies, Pichia membranifaciens y Vishniacozyma victoriae. Esas levaduras se multiplican dentro de biorreactores y la biomasa resultante se aplica sobre la fruta a través de un rociado durante el proceso de empaque. Una vez que termina el proceso de empaque y embalaje, puede ser almacenada en cámara fría durante varios meses.

“La aplicación es sencilla y no encarece al productor porque la idea es que, cuando la fruta pasa por los rodillos que hay en la línea de empaque, se puede rociar fácilmente la preparación sobre ella. Después, como la fruta se va secando en el proceso, la levadura queda adherida a la cáscara de la fruta”, explica la investigadora. Mientras la fruta permanece en la cámara de almacenamiento, las levaduras continúan multiplicándose, formando un biofilm que recubre los poros por donde podrían entrar los patógenos.

Luego de los ensayos de laboratorio, los investigadores hicieron pruebas a una escala mayor, aplicando el producto en dos variedades de pera y una de manzana, en distintas empresas. Ahí vieron que el método reducía la podredumbre en las frutas, con una capacidad de protección de hasta 180 días, con distintos porcentajes de eficiencia según el patógeno del que se tratara. “Para algunas enfermedades logramos un 100% de reducción y para otras un 60% o 70%. Ya con que haya una reducción del 50% de la podredumbre eso representa una ganancia significativa para los productores”, indica Sangorrín.

El desarrollo obtuvo un premio en la categoría Alimentos del Concurso Nacional de Innovaciones/INNOVAR, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, en el mismo certamen recibió una medalla otorgada por el INTA. “El premio nos vino bien porque nos da visibilidad en esta etapa en la que estamos en búsqueda de empresas que quieran invertir para poder producir el método en gran cantidad. Hay muchos productores regionales interesados en comprar el producto pero que no tienen los recursos o estructura que se necesitan para montar una planta productora de microorganismos a gran escala”, cuenta la científica.

El desarrollo está patentado y a la espera de poder pasar a una escala industrial. Hasta el momento, los investigadores probaron la formulación en un biorreactor de 17 litros, que equivale a producir levaduras para unos 400 kilos de fruta, y también hicieron un escalado de cien litros en la planta piloto del PROIMI, perteneciente al CONICET, en Tucumán.

La transferencia de los desarrollos realizados en universidades e institutos de investigación hacia una empresa o industria que pueda producirlos a gran escala es una brecha que a muchos investigadores de diversas disciplinas les cuesta saltar. Por eso, Sangorrín remarca la necesidad de que desde el Estado, además de financiar los proyectos de investigación, se ponga el foco en reforzar la parte de vinculación tecnológica.

“Queremos que esto que llevó tantos años e inversión del Estado argentino pueda llegar a transferirse y se convierta en un producto que esté disponible para quien lo necesite. Me parece importante que se pueda hacer un seguimiento de los proyectos financiados y que nos ayuden a hacer la triangulación con empresas, para que los desarrollos no queden en el laboratorio y puedan rendir sus frutos, llegando de forma concreta a la sociedad”, dice la investigadora.

El control biológico (la acción benéfica de microorganismos o depredadores para el control de plagas) es una de las alternativas más prometedoras para el reemplazo de agroquímicos y existen numerosos agentes de control biológico en estudio pero, hasta el momento, pocos han logrado convertirse en productos comerciales. Los investigadores relevaron cinco productos de este tipo que se utilizan pos-cosecha en frutas y solo dos de ellos emplean levaduras, pero en nuestro país todavía no se han registrado un formulado comercial de similares características.

Además de ser un método sustentable, otra ventaja del desarrollo de los investigadores es que la levadura utilizada es aislada de las propias frutas que se quiere conservar. También tuvieron en cuenta el aspecto económico, es decir, que fuera un producto rentable de producir y factible de adquirir para los pequeños productores. En ese sentido, el sustrato utilizado para cultivar las levaduras (que son hongos microscópicos) proviene de residuos agroindustriales como la melaza (obtenida de la caña de azúcar), bagazos de frutas y suero lácteo.

Para lograr una formulación eficaz, el equipo realizó ensayos con 300 cepas distintas obtenidas de frutas conservadas en frio. A partir de los resultados, se quedaron con las levaduras de dos especies, Pichia membranifaciens y Vishniacozyma victoriae. Esas levaduras se multiplican dentro de biorreactores y la biomasa resultante se aplica sobre la fruta a través de un rociado durante el proceso de empaque. Una vez que termina el proceso de empaque y embalaje, puede ser almacenada en cámara fría durante varios meses.

“La aplicación es sencilla y no encarece al productor porque la idea es que, cuando la fruta pasa por los rodillos que hay en la línea de empaque, se puede rociar fácilmente la preparación sobre ella. Después, como la fruta se va secando en el proceso, la levadura queda adherida a la cáscara de la fruta”, explica la investigadora. Mientras la fruta permanece en la cámara de almacenamiento, las levaduras continúan multiplicándose, formando un biofilm que recubre los poros por donde podrían entrar los patógenos.

Luego de los ensayos de laboratorio, los investigadores hicieron pruebas a una escala mayor, aplicando el producto en dos variedades de pera y una de manzana, en distintas empresas. Ahí vieron que el método reducía la podredumbre en las frutas, con una capacidad de protección de hasta 180 días, con distintos porcentajes de eficiencia según el patógeno del que se tratara. “Para algunas enfermedades logramos un 100% de reducción y para otras un 60% o 70%. Ya con que haya una reducción del 50% de la podredumbre eso representa una ganancia significativa para los productores”, indica Sangorrín.

El desarrollo obtuvo un premio en la categoría Alimentos del Concurso Nacional de Innovaciones/INNOVAR, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, en el mismo certamen recibió una medalla otorgada por el INTA. “El premio nos vino bien porque nos da visibilidad en esta etapa en la que estamos en búsqueda de empresas que quieran invertir para poder producir el método en gran cantidad. Hay muchos productores regionales interesados en comprar el producto pero que no tienen los recursos o estructura que se necesitan para montar una planta productora de microorganismos a gran escala”, cuenta la científica.

El desarrollo está patentado y a la espera de poder pasar a una escala industrial. Hasta el momento, los investigadores probaron la formulación en un biorreactor de 17 litros, que equivale a producir levaduras para unos 400 kilos de fruta, y también hicieron un escalado de cien litros en la planta piloto del PROIMI, perteneciente al CONICET, en Tucumán.

La transferencia de los desarrollos realizados en universidades e institutos de investigación hacia una empresa o industria que pueda producirlos a gran escala es una brecha que a muchos investigadores de diversas disciplinas les cuesta saltar. Por eso, Sangorrín remarca la necesidad de que desde el Estado, además de financiar los proyectos de investigación, se ponga el foco en reforzar la parte de vinculación tecnológica.

“Queremos que esto que llevó tantos años e inversión del Estado argentino pueda llegar a transferirse y se convierta en un producto que esté disponible para quien lo necesite. Me parece importante que se pueda hacer un seguimiento de los proyectos financiados y que nos ayuden a hacer la triangulación con empresas, para que los desarrollos no queden en el laboratorio y puedan rendir sus frutos, llegando de forma concreta a la sociedad”, dice la investigadora.

Nadia Luna

Una mirada desde las petroleras: Situacion global y oportunidad para Argentina

Marcos Bulgheroni, el CEO de Pan American Energy Group (PAEG), participó de la conferencia de Abeceb e hizo un análisis del sector energético global y de la incidencia que tendrán los nuevos cambios geopolíticos, como el conflicto en Medio Oriente. Además, habló sobre el rol que podría jugar la Argentina en una nueva etapa para la integración regional.

“El año 2023 pasa a ser el primero de la ‘nueva normalidad’. Tuvimos eventos que impactaron muy fuerte en la industria, como el Covid 19 y la guerra en Ucrania. En el año 2023 volvemos al equilibrio de una nueva era”, dijo el empresario petrolero, a modo de introducción.

Bulgheroni sostuvo que esta nueva normalidad llegó con precios internacionales del barril de petróleo más altos, en torno a US$90. “Esto se debe, en parte, a que China volvió al mercado a consumir petróleo y gas después del cierre del Covid, y en parte también porque los países productores limitaron su oferta”, indicó en referencia a la menor producción que proponen las naciones miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo ampliado (OPEP+), como Arabia Saudita y Rusia.

Otro cambio en este nuevo mundo es que se modificaron los flujos de exportación, dijo el empresario petrolero. “Antes los flujos iban de Rusia a Europa, principalmente, ahora cambió el flujo de esas moléculas. Rusia empieza a venderles a India, China y al resto de sudeste asiático, mientras que Europa empieza a mirar hacia el Occidente y empieza a comprarles más a Estados Unidos, algo a África y también algo a América Latina. Hay una suerte de división del mapa de la energía después de la guerra”, explicó.

Sobre el conflicto en Medio Oriente, iniciado luego del ataque terrorista de Hamas a Israel, dijo que los efectos “por ahora son acotados”. Pero previó que podría haber un impacto mayor si se regionaliza. “Eso tendrá efectos en la reducción de la oferta, porque Irán sería sancionada y tendría que bajar sus niveles de producción. También tendría un efecto en la logística, porque gran parte de los barriles pasan por el Golfo de Pérsico. Y podría tendrá efectos en la demanda a través de una potencial recesión de la economía mundial y una suba de tasas”, analizó Bulgheroni.

Sin embargo, llevó un mensaje de optimismo: “Esta es una gran oportunidad para proveedores alternativos, no tradicionales, en particular Latinoamérica y en particular Vaca Muerta. Es una oportunidad que no queremos pensar que se pierde”.

Con relación a las demandas sobre la industria petrolera para aggiornarse a la transición energética para paliar el cambio climático, el empresario dijo que el sector “está evolucionando”. Y explicó: ”Hasta ahora, la industria en gran medida ha tratado de resistir, o tuvo esas diferentes fases, de enojarse, de llorar, de tirarse al piso, de decir que no es el culpable. Finalmente, se decidió que tiene que ser parte, que tiene que ser protagonista”.

“Ahora bien, también la realidad de la industria se expone y no es solo la voluntad de querer cambiar. La industria tiene claro que hay un problema y que tiene que ser parte de la solución. Pero nadie sabe cuál es la solución, cuál es la tecnología adecuada para, mágicamente, proveer energía bajando las emisiones. Sabemos que, por un lado, tenemos que seguir proveyendo energía a millones de consumidores y apoyar el crecimiento económico, en particular en las regiones de países emergentes, pero sabemos también que, al mismo tiempo, tenemos que hacerlo bajando la intensidad de carbono en esas moléculas”, dijo Bulgheroni.

El empresario dijo que, probablemente, la solución será “una transición en la cual haya varias tecnologías que convivan y que compitan en el tiempo, hasta que una termine siendo la dominante, probablemente para ciertas regiones, y otra para otras regiones”.

Bulgheroni dijo que en esa transición energética, “sin duda, los hidrocarburos van a seguir siendo un factor importante” por mucho tiempo, en particular, el gas. “Desde esa perspectiva, la industria tiene que seguir produciendo petróleo y gas, con menor intensidad de carbono, además de invertir, junto con las industrias que tienen grandes emisiones de carbono, en abordar esta situación”, señaló. Entre ellos, mencionó la energía renovable y la tecnología de captura de carbono, donde también la industria debe ser partícipe.

Visión sobre la Argentina

Sobre la Argentina, Bulgheroni dijo que “hay recursos de todo tipo”, pero mencionó en particular el gas, que cumplirá un rol fundamental en la transición energética. “Las reservas de gas en Vaca Muerta son muy importantes. Tenemos que hacer que sea el corazón de una regionalización. Que haya un mercado de gas sudamericano, sobre todo que comunique a todos los países del Mercosur, más Chile y Bolivia”, indicó.

En este sentido, dijo que la primera fase del plan se logró con el gasoducto Néstor Kirchner y con las futuras obras de extensión y de reversión de los ductos del norte. “Este proceso permitirá llevar el gas de Vaca Muerta hacia la frontera del norte y eventualmente brindar energía a los demás países. Si se crea el anillo energético sobre la base del gas, podemos exportar hasta 20 millones metros cúbicos día (m3/d) a Chile y Bolivia, y llegar al centro productivo de Brasil, a San Pablo, con otros 30 millones. Si sumamos Uruguay, son otros 15 millones de m3/d más”, agregó.

También se refirió a la capacidad del país de desarrollar otros recursos, como las energías renovables, tanto solar como eólica. “Tenemos en la Argentina estos dos grandes pilares, uno más accesible y otro más de corto caso. Estoy seguro de que, a través del tiempo, se va a desarrollar para crear un polo de generación y exportación de energía, a través de moléculas o de electricidad a nivel industrial”, concluyó.

Sofía Diamante

Comentario de AgendAR:

En este portal estamos deacuerdo que el petroleo y el gas seguiran teniendo un papel importante en la proxima decada. Y probablemente mas alla. Pero nos llama la tencion la ausencia en el analisis a la energia nuclear. Una fuente de base y no contaminante. Nuestro asombro no es tanto ante la postura tradicional de las petroleras sino ante el silencio de las empresas e instituciones vinculadas a la industria nuclear.A.B.F