Reproducimos esta columna del biólogo Alberto Kornblihtt, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, investigador Superior del Conicet, miembro de las academias de ciencias de Argentina, EEUU, Francia, así como de otros países de América Latina.

El candidato más votado en las recientes PASO afirmó en una entrevista televisiva que, de asumir como Presidente de la Nación, no sólo cerraría el Ministerio de Ciencia y Técnica, sino que privatizaría el Conicet para que sus miembros, que él supone que no sirven de nada para el país, ganen «su pan con el sudor de su frente».

Antes de enumerar por qué nuestro país necesita de ciencia y tecnología, del Conicet y de otros organismos estatales como la CNEA el INTA, el INTI, etc., me resulta importante decir que

voy a argumentar frente a los dichos de un candidato de ultraderecha, cuyo triunfo el pasado domingo fue festejado con entusiasmo por José Antonio Kast de Chile, Eduardo Bolsonaro de Brasil y el líder de Vox de España, Santiago Abascal.

En este contexto,

aunque descorazonador, no resulta sorprendente que Javier Milei, en consistencia con su demonización del Estado y entronización del mercado, considere al financiamiento estatal de ciencia y tecnología un gasto inútil que debe ser suprimido.

Empecemos por el sudor de la frente.

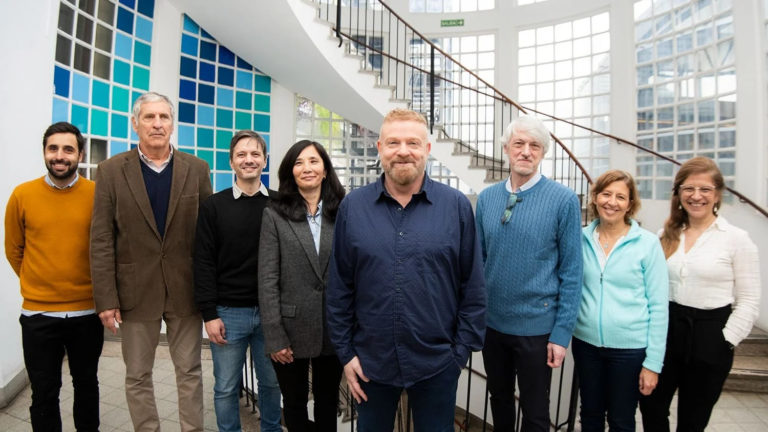

La derecha argentina, a veces festejada por chistes poco felices en tiras cómicas, ha hecho el trabajo hormiga de hacer creer a la población que los miembros del Conicet no trabajamos. Y es exactamente lo opuesto. El Conicet, fundado por el premio Nobel Bernardo Houssay, es una repartición virtuosa del Estado Argentino. Sus investigadores y becarios son admitidos después de rigurosos concursos donde, obviamente, no entran todos los que se postulan. Las evaluaciones de su trabajo y sus logros son realizadas cada dos años por decenas de comisiones de especialistas de alto nivel y muchas veces por evaluadores del extranjero. Los becarios y becarias, trabajan denodadamente, sin límites de horarios, y con estipendios modestos, en las investigaciones de sus tesis doctorales que rinden en todas las universidades de nuestro país. El personal de apoyo y administrativo trabaja con mucha dedicación, y magros sueldos, para facilitar las tareas de investigación y desarrollo. Los miembros del Directorio del Conicet trabajan ad honorem.

El Conicet no es un edificio administrativo sito en Buenos Aires, sino una red de 310 institutos de investigación, federalmente distribuidos desde Tierra del Fuego a Jujuy y desde Mendoza hasta Misiones, a la que se suman grupos de trabajo en universidades públicas, instituciones estatales y privadas. Somos 12000 investigadores, 9000 becarios doctorales, 3000 becarios postdoctorales, 3000 técnicos y 1500 administrativos que constituimos un gran capital humano (término que parece gustarle al candidato) que enorgullece a nuestro país y que además le aporta un gran prestigio internacional. Sobre esto último, cerrar o privatizar el Conicet sería un escándalo internacional de desmedidas proporciones, ya que es la institución de ciencia pública más grande y productiva de América Latina.

Algunos de sus miembros han recibido premios internacionales que pocos en el mundo obtuvieron y forman parte de las academias más prestigiosas del planeta. Espero haber esbozado la idea de que trabajamos y que ganamos menos que lo que el sudor de nuestra frente justifica.

Ahora bien,

¿para qué trabajamos? Empezaré diciendo que ningún país, algunos de los cuales suelen ser mencionados como modelo por el candidato Milei como EEUU, Israel o Corea del Sur, puede darse el lujo de prescindir de la inversión estatal de Ciencia y Tecnología. Los tres países mencionados invierten el 5, el 5,9 y el 2,6 % de sus productos brutos internos respectivamente en investigación.

Lo logros argentinos que mencionaré más abajo se obtuvieron con un mero 0,35 % del PBI. Arriba de esta cifra, en proporciones 5 a 15 veces mayores, están también Taiwán, Suecia, Bélgica, Japón, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, China (sí, China), Turquía (sí, Turquía), los Países Bajos, Noruega y Brasil. ¿Y por qué invierten? Porque su desarrollo económico está íntimamente ligado a su progreso científico autónomo. Porque sin ciencia y tecnología, no hay país económicamente viable y muchos menos soberanía. Ya no se trata de sobrevivir con los productos de la actividad agropecuaria y extractiva solamente, es necesario generar conocimiento original que aporte valor agregado a nuestros productos de la tierra y nuestra industria.

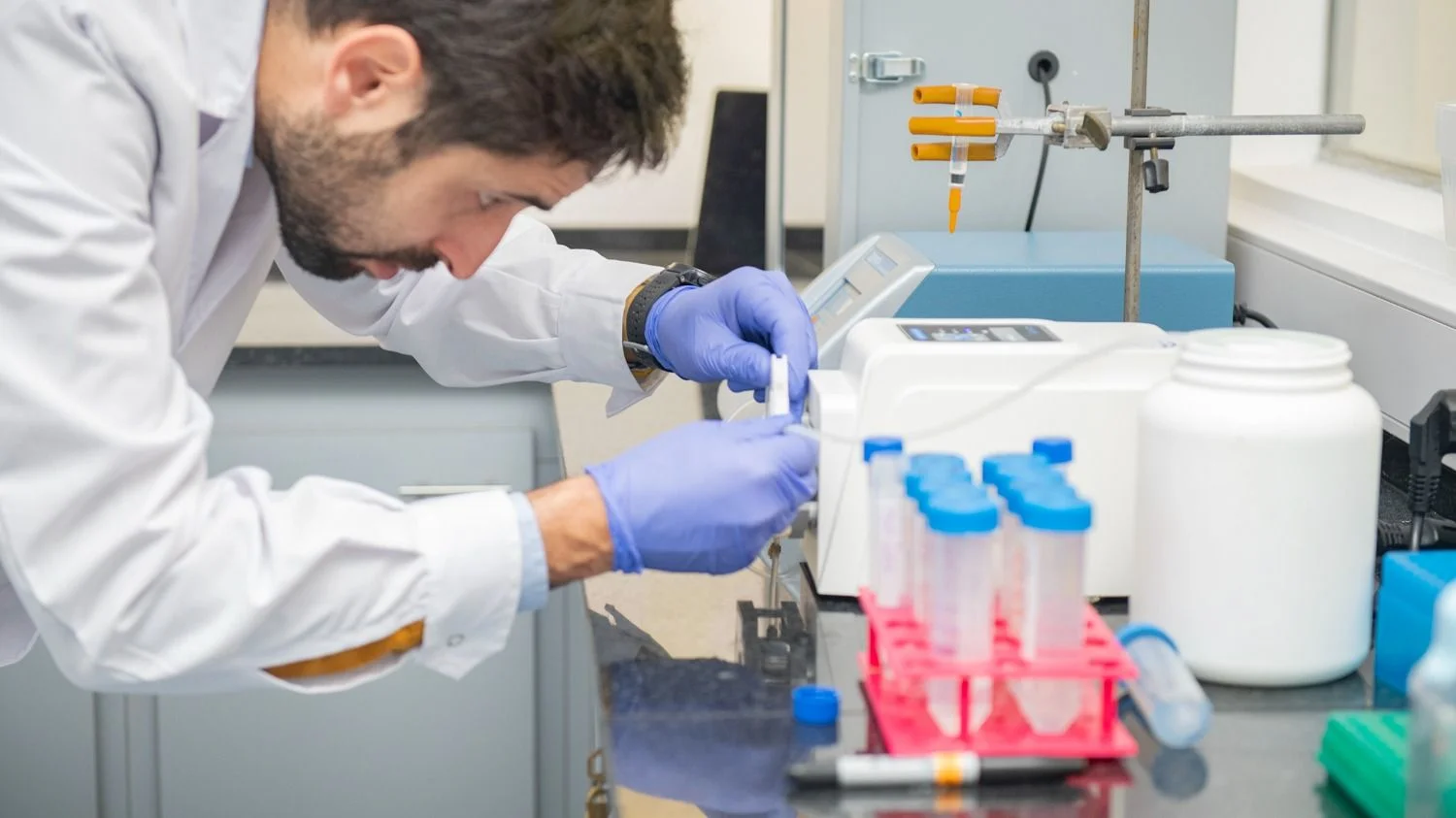

Obviar esto es malinformar y confundir a los votantes. Ocultarles que, sin el Conicet, la pandemia de covid hubiera sido más devastadora, es faltar a la verdad. Nuestros grupos de investigación han generado vacunas, kits de diagnóstico, barbijos inteligentes, respiradores. Han validado la efectividad de las vacunas que llegaban al país a través de ensayos sofisticados que sólo pudieron hacerse por la experiencia previa en investigación básica en temas diferentes del COVID.

Gracias al Conicet se han creado, en los últimos años, 55 empresas de base tecnológica, cosa que quizás el candidato tampoco sepa. El Conicet ha sido clave en el desarrollo de satélites, radares y reactores nucleares, alimentos fortificados con probióticos, fármacos para la cura de cánceres, enfermedades hereditarias y metabólicas. Investigadores formados en el Conicet generaron el desarrollo, ejemplar en el mundo, de la determinación de lazos biológicos a través del ADN que, entre otras cosas, permitió identificar a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Una de las disciplinas estrella de nuestra ciencia es la paleontología, y nuestro país es líder en el mundo en el descubrimiento y caracterización de nuevas especies de dinosaurios, que, aunque parezca poco útil, es esencial para entender el presente y, por qué no, promover la actividad rentable del turismo. La biología vegetal también es estrella y se han producido nuevos cultivos de plantas cerealeras, que por resistir la sequía genéticamente, permiten extender el área de cobertura a zonas más áridas y están siendo aplicadas en otros países.

El Conicet es socio, junto a YPF, de una empresa poderosa, llamada YTEC, cuyos desarrollos son imprescindibles para la moderna y eficiente explotación de Vaca Muerta y para convertir el litio en pilas. Nuestros estudios sociales permiten comprender la influencia de los cambios políticos, económicos, ambientales y tecnológicos en los distintos sectores de nuestra población. También elaborar lineamientos para leyes que condenen la discriminación y amplíen los derechos de los ciudadanos. Nuestros científicos aparecen frecuentemente en los medios aclarando sobre la importancia de hallazgos producidos fuera del país, sobre las ventajas y peligros, por ejemplo, de la inteligencia artificial.

Muchos desarrollos del Conicet son patentados y las patentes son licenciadas con beneficio para el país y sus inventores.

En fin, podría seguir, pero no quiero pecar ni de corporativo ni mendigar una comprensión, limitada por el modelo económico que pretende imponer el candidato. Sólo quiero agregar que

todas estas actividades son cuantificables en dinero, en progreso palpable y en desarrollo humano y social. Claro está que no van a solucionar inmediatamente los graves problemas de la mayor parte de nuestra población que hoy no llega a fin de mes y que sufre la perversidad de un sistema que, por pagar la deuda ilegal al FMI, ajusta el cinturón de los más pobres. Pero eso no se soluciona cerrando el Conicet, ni votando a la ultraderecha.

Alberto Kornblihtt, biólogo molecular

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/A57VFYUTFRAK3ES5H2TEFCFG4U.JPG) En el biobanco del Instituto INBIRS del Conicet y la UBA se recibieron donaciones de sangre de pacientes con COVID-19 que contribuyeron a diferentes estudios. El conocimiento posibilitó el desarrollos de tests serológico para monitorear la propagación de la pandemia en el país, entre otras aplicaciones (Conicet)

En el biobanco del Instituto INBIRS del Conicet y la UBA se recibieron donaciones de sangre de pacientes con COVID-19 que contribuyeron a diferentes estudios. El conocimiento posibilitó el desarrollos de tests serológico para monitorear la propagación de la pandemia en el país, entre otras aplicaciones (Conicet)

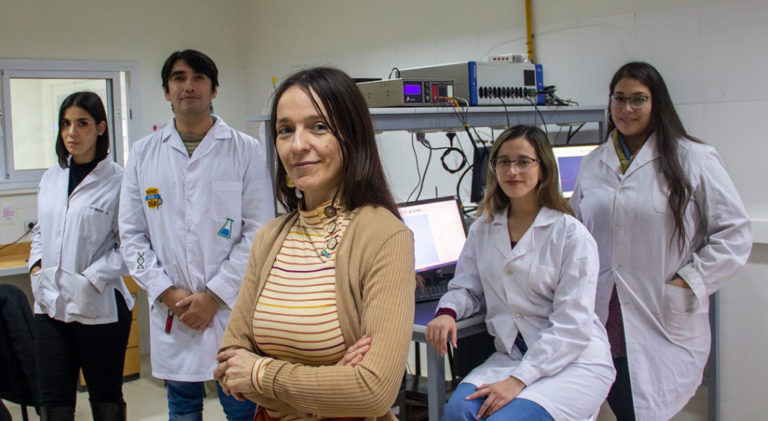

Una app para lograr una dieta balanceada

Desde hace años el alimento balanceado se convirtió en la opción más simple para alimentar a las mascotas. Pero de la mano de la tendencia hacia la alimentación “natural”, y también por el elevado costo de estos alimentos, mucha gente está explorando el regreso a la comida “casera” para darles a sus perros o gatos. “Esta idea plantea el desafío para la salud animal de combinar –en forma casera– la cantidad y el tipo de ingredientes para que el resultado final sea una ración que le asegure una dieta balanceada en tipo y cantidad de nutrientes esenciales”, planteó Raúl

Una app para lograr una dieta balanceada

Desde hace años el alimento balanceado se convirtió en la opción más simple para alimentar a las mascotas. Pero de la mano de la tendencia hacia la alimentación “natural”, y también por el elevado costo de estos alimentos, mucha gente está explorando el regreso a la comida “casera” para darles a sus perros o gatos. “Esta idea plantea el desafío para la salud animal de combinar –en forma casera– la cantidad y el tipo de ingredientes para que el resultado final sea una ración que le asegure una dieta balanceada en tipo y cantidad de nutrientes esenciales”, planteó Raúl