El ministro de Industria japonés Nishimura Yasutoshi y la secretaria de Energía estadounidense Jennifer Granholm acordaron fortalecer la cooperación bilateral en el campo de la energía nuclear para el desarrollo de reactores de última generación, entre otras cuestiones.

Japón y los Estados Unidos acuerdan impulsar el desarrollo de nuevos reactores nucleares

Atucha II tuvo un desperfecto y tardará unos meses en volver al ruedo

Daniel E. Arias

La saga de la Argentina nuclear – VI

El embajador que hacía “bungee jumping”

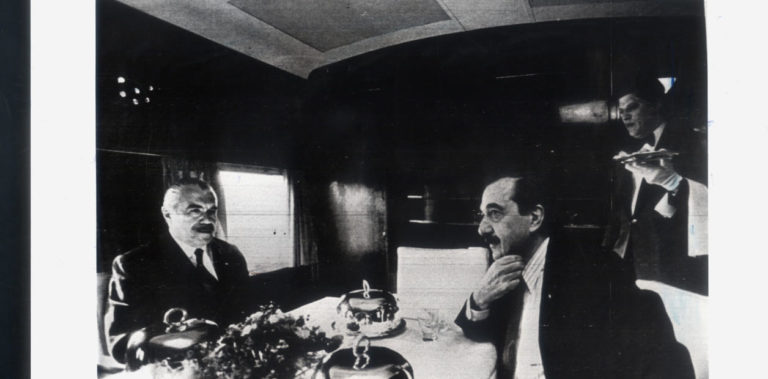

La obra maestra de la DIGAN y de Saracho, en 1987: la visita del presidente Sarney a la Planta de Enriquecimiento de Pilcaniyeu en Río Negro, el “tour de forcé” con que Alfonsin detuvo una posible carrera armamentista nuclear sudamericana. Si el lector tropezó alguna vez con la sigla DIGAN (Dirección de Asuntos Nucleares y Desarme), seguro fue en 1987, cuando esta dependencia de la Cancillería armó esa movida maestra que fue la invitación del presidente brasileño José Sarney a venirse “con comitiva científica” a mirar la planta tecnológica más secreta de la Argentina, la de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu. Sí, la misma a la cual trataron de meterse por las malas o por izquierda los embajadores estadounidenses Harry Schlaudemann, Frank Ortiz y el agente de la CIA Bill Tinley. Sarney respondió con generosidad: invitó a Alfonsín –y comitiva- a visitar las ultracentrifugadoras de enriquecimiento de Aramar, Iperó. De paso y cañazo, liquidó el proyecto del Programa Nuclear Paralelo de Brasil, que tenía agendado a espaldas de Sarney el testeo subterráneo de una primer bomba atómica implosiva en un túnel de la Serra de Cachimbo, en el estado norteño de Pará. El Consejo de Seguridad, representante colectivo de lo que Perón habría llamado “Partido Militar Brasileño” en el Gabinete, pensaba que Sarney debía enterarse por los diarios. La reacción que eso habría causado en la Argentina, máxime tras haber perdido ésta la Guerra de Malvinas, es difícil de imaginar. O demasiado fácil. Sarney hizo rodar algunas cabezas. El hecho es que de aquel intercambio de visitas terminó surgiendo la ABBAC, la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (de la que se había hablado en el blog de Abel largo tiempo atrás, aquí). Originalmente, estaba destinada a que cada país investigara la trastienda atómica del otro, terceros afuera. Era un pacto bilateral originalísimo y sin antecedentes. Y cabalgaba sobre el acuerdo explícito de ambas partas de no firmar el Tratado de No Proliferación y otras sevicias diplomáticas gringas.

La DIGAN, que aventó “sine die” el escenario de una carrera de arsenales atómicos argentino-brasileña como la de la India y Pakistán, cambió la historia regional. Fue el escalón diplomático desde el que se lanzó el Mercosur real, con sus luces y sombras.

La DIGAN fue también la fragua donde se formó Rafael Grossi, compañero de promoción del citado Max Cernadas. Nadie sabe cómo lograban recibirse en el ISEN, aquellos muchachos. Cuando ya les había echado el ojo, Saracho (que iba por lo más brillante, como las pirañas) los hacía secuestrar de sus clases para llevárselos a trabajar en misiones locales de cierta dificultad, representando a la Argentina con grado… de estudiantes. 30 años más tarde, “el tucumano infernal” sigue recordando a Grossi como el tipo más inteligente que jamás pisó la DIGAN.

Pese a su rol histórico, esa dirección nunca tuvo demasiado perfil mediático antes o después. En 1990 Saracho dejó su conducción y como embajador, estuvo a punto de asociar a Turquía para fabricar y vender el reactor CAREM en todo el mundo. Esa operación nos habría transformado tempranamente en un exportador de centrales nucleares compactas, que recién “se ponen de moda” ahora. No tuvo chances: el presidente Menem y su presidente de la CNEA, Manuel Mondino, se encargaron de aniquilar la iniciativa y espantar a los turcos. Cuando estos, con acuerdo de todos sus partidos, ya habían separado U$S 180 millones para construir un prototipo.

Pero en 1987 todavía no eran previsibles la llegada de tiempos en que el canciller Guido Di Tella pudriera la DIGAN, y su nuevo director Rogelio Pfirter firmara unilateralmente el TNP sin avisarle siquiera a Brasil. Asunto que Brasil todavía no nos perdona a fecha de hoy.

A Saracho, el sátrapa a cargo de “los diganistas” de las primeras cosechas, es imposible presentarlo. Le caí simpático por mis artículos nucleares en Clarín y luego por aventurero, sólo que él lo era en serio. A los 18 años, juntando a sus amigos, había organizado por su cuenta un club de paracaidistas en Concepción, Tucumán. Entre los 19 y 20 se había recorrido el país en solitario con una mochila, dos “borcegos” y sin plata cuando eso no lo hacía nadie. A los 23 en alguna andanza rara lo atropelló un camión. Con la cara hecha pedazos y un ojo salido de la órbita, tranquilizaba a sus amigos: “¿Por qué llorás, hermanito, si ya vino la ambulancia y estoy bien?”.

Lo arreglaron con pegalotodo, para ocultar los costurones se dejó una imponente barba (blanca ya cuando lo conocí), y a sus 50 llevaba hechos tres cruces peligrosos del Amazonas en canoa y a pie, y otro del Sahara en jeeps. Las mujeres de toda edad y nivel social se derretían por él, pero era un solterón más militante que el Obelisco y un maestro ocultando romances. Podía estar tan a gusto con un shamán shuar del Amazonas como con un taxista turco, y tan a sus anchas con sus amigotes tucumanos o haciendo declaraciones por el desarme nuclear mundial con la actriz sueca Birgit Nilssen. A poco de conocerlo me invitó a hacer “bungee jumping” en una quebrada del Aconquija (decliné).

Estuve con él en Turquía, enviado por Clarín para documentar el entusiasmo de la dirigencia política, industrial, mediática y militar de aquel país con el CAREM. Al año de llegado a ese país, hablaba un turco aparentemente muy bueno y había vendido más de un centenar de vagones fabricados en Materfer, Córdoba, a los ferrocarriles locales, que necesitaban material rodante muy liviano, como los nuestros, por el mismo problema de descalce de vías. Era el primer embajador argentino de una larga lista en aprender turco, o en molestarse siquiera en vivir en Turquía.

También le había ubicado al Ejército Turco un número de aquellos obuses de 105 mm. que fabricaba FM, “Malvinas proven”, «Probados en Malvinas». En ratos libres, estaba haciendo entrenamiento primario en la Fuerza Aérea Turca con un instructor apodado “Superman” por ser piloto acrobático, buzo táctico y maestro de artes marciales. Saracho salía no sólo en la sección “Política” del Hurriyet, el equivalente local de Clarín, sino en tapa de las revistas cholulas de Ánkara (las nuestras parecen tratados de física cuántica, en comparación), por su romance –fugaz, el tipo vive de paso- con la presentadora del noticiero más visto de la TV turca.

Radical irigoyenista, si queda alguno, el hombre tenía una historia rara. “El Proceso”, ante su tajante negativa a firmar el apoyo de cada miembro de la Cancillería a la masacre de civiles en curso, lo sepultó en el consulado de New Orleans, considerado “de mierda”, un sitio donde te cubre el polvo. Saracho transformó aquella tumba de toda carrera en una usina cultural multiétnica que hervía de artistas, conferencias, conciertos y exposiciones: otra nave de los locos, y no habrá sido la primera, ni sería la última. La actividad cultural del consulado era tan intensa que la Cámara de Comercio de la ciudad, a la partida de “Chin-chín” y en su homenaje, creó un “Adolfo Saracho’s Day” en el calendario local de fiestas, que en New Orleans no tiene días libres. Volvió de allí habiendo aprendido a improvisar jazz en piano.

Lo vi hacer lo mismo sistemáticamente con todos sus destinos. Si no los inventaba, como hizo con la DIGAN, agarraba los considerados “tumbas”, fueran embajadas o direcciones, y los ponía en valor. Cuando él se iba, la banal muchachada Revlon se peleaba por ocuparlos porque allí corrían plata o prestigio o ambas cosas.

Cuando por fin se fueron los milicos en 1983, llegó Lucio García del Solar al destierro de New Orleans en inspección de consulados, volvió con la información de aquel loco al recién nombrado Dante Caputo, ambos se rascaron la cabeza y le preguntaron por teléfono a Saracho: “Bueno, ¿qué querés?”.

Saracho les contestó: “Armar una dirección de asuntos nucleares. La Argentina ya es un exportador. Hay que darle toda la ayuda, pero también un marco de referencia en la democracia. La CNEA no puede ni debe escribir por su cuenta la diplomacia atómica del país. Hablen con Jorgito Sábato, él les da los detalles”.

El hecho es que de aquel intercambio de visitas terminó surgiendo la ABBAC, la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (de la que se había hablado en el blog de Abel largo tiempo atrás, aquí). Originalmente, estaba destinada a que cada país investigara la trastienda atómica del otro, terceros afuera. Era un pacto bilateral originalísimo y sin antecedentes. Y cabalgaba sobre el acuerdo explícito de ambas partas de no firmar el Tratado de No Proliferación y otras sevicias diplomáticas gringas.

La DIGAN, que aventó “sine die” el escenario de una carrera de arsenales atómicos argentino-brasileña como la de la India y Pakistán, cambió la historia regional. Fue el escalón diplomático desde el que se lanzó el Mercosur real, con sus luces y sombras.

La DIGAN fue también la fragua donde se formó Rafael Grossi, compañero de promoción del citado Max Cernadas. Nadie sabe cómo lograban recibirse en el ISEN, aquellos muchachos. Cuando ya les había echado el ojo, Saracho (que iba por lo más brillante, como las pirañas) los hacía secuestrar de sus clases para llevárselos a trabajar en misiones locales de cierta dificultad, representando a la Argentina con grado… de estudiantes. 30 años más tarde, “el tucumano infernal” sigue recordando a Grossi como el tipo más inteligente que jamás pisó la DIGAN.

Pese a su rol histórico, esa dirección nunca tuvo demasiado perfil mediático antes o después. En 1990 Saracho dejó su conducción y como embajador, estuvo a punto de asociar a Turquía para fabricar y vender el reactor CAREM en todo el mundo. Esa operación nos habría transformado tempranamente en un exportador de centrales nucleares compactas, que recién “se ponen de moda” ahora. No tuvo chances: el presidente Menem y su presidente de la CNEA, Manuel Mondino, se encargaron de aniquilar la iniciativa y espantar a los turcos. Cuando estos, con acuerdo de todos sus partidos, ya habían separado U$S 180 millones para construir un prototipo.

Pero en 1987 todavía no eran previsibles la llegada de tiempos en que el canciller Guido Di Tella pudriera la DIGAN, y su nuevo director Rogelio Pfirter firmara unilateralmente el TNP sin avisarle siquiera a Brasil. Asunto que Brasil todavía no nos perdona a fecha de hoy.

A Saracho, el sátrapa a cargo de “los diganistas” de las primeras cosechas, es imposible presentarlo. Le caí simpático por mis artículos nucleares en Clarín y luego por aventurero, sólo que él lo era en serio. A los 18 años, juntando a sus amigos, había organizado por su cuenta un club de paracaidistas en Concepción, Tucumán. Entre los 19 y 20 se había recorrido el país en solitario con una mochila, dos “borcegos” y sin plata cuando eso no lo hacía nadie. A los 23 en alguna andanza rara lo atropelló un camión. Con la cara hecha pedazos y un ojo salido de la órbita, tranquilizaba a sus amigos: “¿Por qué llorás, hermanito, si ya vino la ambulancia y estoy bien?”.

Lo arreglaron con pegalotodo, para ocultar los costurones se dejó una imponente barba (blanca ya cuando lo conocí), y a sus 50 llevaba hechos tres cruces peligrosos del Amazonas en canoa y a pie, y otro del Sahara en jeeps. Las mujeres de toda edad y nivel social se derretían por él, pero era un solterón más militante que el Obelisco y un maestro ocultando romances. Podía estar tan a gusto con un shamán shuar del Amazonas como con un taxista turco, y tan a sus anchas con sus amigotes tucumanos o haciendo declaraciones por el desarme nuclear mundial con la actriz sueca Birgit Nilssen. A poco de conocerlo me invitó a hacer “bungee jumping” en una quebrada del Aconquija (decliné).

Estuve con él en Turquía, enviado por Clarín para documentar el entusiasmo de la dirigencia política, industrial, mediática y militar de aquel país con el CAREM. Al año de llegado a ese país, hablaba un turco aparentemente muy bueno y había vendido más de un centenar de vagones fabricados en Materfer, Córdoba, a los ferrocarriles locales, que necesitaban material rodante muy liviano, como los nuestros, por el mismo problema de descalce de vías. Era el primer embajador argentino de una larga lista en aprender turco, o en molestarse siquiera en vivir en Turquía.

También le había ubicado al Ejército Turco un número de aquellos obuses de 105 mm. que fabricaba FM, “Malvinas proven”, «Probados en Malvinas». En ratos libres, estaba haciendo entrenamiento primario en la Fuerza Aérea Turca con un instructor apodado “Superman” por ser piloto acrobático, buzo táctico y maestro de artes marciales. Saracho salía no sólo en la sección “Política” del Hurriyet, el equivalente local de Clarín, sino en tapa de las revistas cholulas de Ánkara (las nuestras parecen tratados de física cuántica, en comparación), por su romance –fugaz, el tipo vive de paso- con la presentadora del noticiero más visto de la TV turca.

Radical irigoyenista, si queda alguno, el hombre tenía una historia rara. “El Proceso”, ante su tajante negativa a firmar el apoyo de cada miembro de la Cancillería a la masacre de civiles en curso, lo sepultó en el consulado de New Orleans, considerado “de mierda”, un sitio donde te cubre el polvo. Saracho transformó aquella tumba de toda carrera en una usina cultural multiétnica que hervía de artistas, conferencias, conciertos y exposiciones: otra nave de los locos, y no habrá sido la primera, ni sería la última. La actividad cultural del consulado era tan intensa que la Cámara de Comercio de la ciudad, a la partida de “Chin-chín” y en su homenaje, creó un “Adolfo Saracho’s Day” en el calendario local de fiestas, que en New Orleans no tiene días libres. Volvió de allí habiendo aprendido a improvisar jazz en piano.

Lo vi hacer lo mismo sistemáticamente con todos sus destinos. Si no los inventaba, como hizo con la DIGAN, agarraba los considerados “tumbas”, fueran embajadas o direcciones, y los ponía en valor. Cuando él se iba, la banal muchachada Revlon se peleaba por ocuparlos porque allí corrían plata o prestigio o ambas cosas.

Cuando por fin se fueron los milicos en 1983, llegó Lucio García del Solar al destierro de New Orleans en inspección de consulados, volvió con la información de aquel loco al recién nombrado Dante Caputo, ambos se rascaron la cabeza y le preguntaron por teléfono a Saracho: “Bueno, ¿qué querés?”.

Saracho les contestó: “Armar una dirección de asuntos nucleares. La Argentina ya es un exportador. Hay que darle toda la ayuda, pero también un marco de referencia en la democracia. La CNEA no puede ni debe escribir por su cuenta la diplomacia atómica del país. Hablen con Jorgito Sábato, él les da los detalles”.

Daniel E. Arias

Dos proyectos de desarrollo científico entran a las extraordinarias del Congreso

- El plan de CyT 2030

- La promoción de la innovación tecnológica.

Entre los proyectos enviados al Congreso,hay 2 que cuentan con media sanción x unanimidad de una Cámara y son imprescindibles para el desarrollo nacional. El plan de CyT 2030 y la promoción de la innovación tecnológica.Esperamos q la oposición apoye a los científicos y al país

— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) January 13, 2023

ooooo

¿Qué es el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI)?

El PNCTI es el instrumento que define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Para acceder al texto completo del plan, clickear aquiooooo

El Proyecto de Ley de Innovación Tecnológica que se envia al Congreso consiste en una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. La comisión de Presupuesto y Hacienda junto a la de Ciencia y Tecnología, otorgó dictamen favorable al proyecto de ley que incorpora modificaciones a la Ley N°23.877 – o Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica -, orientadas a potenciar los créditos fiscales que la norma destina a pequeñas y medianas empresas vinculadas a la investigación, el desarrollo y la innovación científico-tecnológica.La saga de la Argentina nuclear – V

La prehistoria de la diplomacia nuclear Argentina

Cómo fabricar un Rafael Grossi: Cernadas, Saracho, la DIGAN El Programa Nuclear Argentino nació de un error de Perón, pero además y fundamentalmente, de cómo Perón corrigió su error. Sobre eso volveré después. Son asuntos de hace 70 años, lo que me obliga a recurrir a fuentes históricas. Me da grima reconocer que todos –salvo Roberto Mariscotti- son más jóvenes que yo. Grossi hereda toda esa historia vieja del Programa Nuclear, pero sale de otra más reciente. A Max Cernadas, hoy embajador en Hungría, tengo sí o sí que presentarlo en acción. Es compañero de promoción y colega de Rafael Grossi. Corre 1984 y Max, de entonces 24, tiene un rostro aniñado, un bigotito estilo “Sargeant Pepper’s” y es un ínfimo “note taker” de la Dirección de Asuntos Nucleares y Diplomáticos de la Cancillería (DIGAN).

Con uniforme ceremonial de ministro de la Cancillería, el hoy embajador Maximiliano Cernadas, el que paró al hombre de Reagan.

Max está pasando la ordalía de dos años de física, ingeniería y política nuclear estudiados en la empresa INVAP, según convenio establecido entre el embajador Adolfo “Chin-chín” Saracho y el doctor Conrado “El Petiso” Varotto, titulares respectivos. Cernadas, contrariando su formación de abogado y diplomático, está con la nariz hundida en un perplejo libro de radioquímica cuando lo llaman de urgencia a la guardia de la entrada. Los gendarmes están en pánico: acaban de llegar sin invitación o preanuncio el embajador estadounidense de Ronald Reagan, Frank Ortiz, y comitiva. Que exigen paso franco para entrar a la Planta de Enriquecimiento de Uranio de Pilcaniyeu o “Pilca”, distante 80 kilómetros, la más reservada del país. Así de pesados, nomás. Max, aterrado, pide instrucciones a su jefe en Buenos Aires. El tucumano Saracho le dice: “Arréglese, amigo. Pero a éste tipo me lo para en la puerta. No puede entrar ni siquiera al CAB (Centro Atómico Bariloche, un sitio muy visitable) sin invitación previa. Éste no es su patio trasero ni una república bananera. Y Ud. se lo va a meter en el marote a Ortiz”. El Tex-Mex Frank Ortiz, republicano de derecha, está muy sacado ante la inesperada demora. Lo secunda un discreto hato de mamuts de 1,90 metros de los del Secret Service, tipo “Men in Black”, y a su diestra campea canchero su “science advisor”, Bill Tillney, un cowboy con cerebro de físico y físico de Marine, y de yapa agente de la CIA. Durante las primeras tres horas, Cernadas dejó a entrar al “team” yanqui hasta la cafetería del Centro Atómico, pegada a la puerta. Ahí los sentó, ordenó que un par de gendarmes con FAL se hicieran visibles afuera, y se las arregló solo él y con su alma “para entretenerlos”, mientras Ortiz se ponía muy matón y chirriaba de furia. Él era el embajador de los EEUU y negarle entrada a una instalación nuclear era admitir que ésta era “proliferante”. ¿Cernadas se imaginaba, tan joven, las consecuencias negativas para su carrera? ¿O acaso se creía que adentro de la Cancillería Argentina él, Ortiz, no tenía aliados en contra de aquella ridícula aventura nuclear de la Argentina, el enriquecimiento de uranio? Max sabía exactamente a quiénes se refería Ortiz, se imaginaba qué pasaría si llegaba a tenerlos de jefes (desgraciadamente, eso sucedió), sonreía sin convicción, sudaba frío y se imaginaba sin forzar mucho la imaginación un futuro ignominioso para su carrera. Pero seguía explicándole al Ortiz con toda cortesía que no le iba a franquear paso a Pilca ni ebrio ni dormido, y que gestionara un permiso formal a través del Departamento de Estado con el Canciller Caputo. Pero (carraspeo cortés, aquí), le advertía a Ortiz que, dado el consenso del presidente Alfonsín y de Caputo en la materia, no era imposible que recibiera una respuesta negativa. Aunque tal vez eso tuviera consecuencias negativas –indeseables, por supuesto- para la carrera de Ortiz. A esa altura de la pulseada ya se había corrido la bola por todo el Centro Atómico Bariloche y empezaron a caer por el café, relamiéndose de contentos, los profesores y estudiantes del Instituto Balseiro. Venían a clavarle banderillas a “los gringos”. “Les damos acceso a Pilca, pero a condición de que se reexamine la deuda externa argentina”, tiró uno. “Y a que se desmonte la base que la OTAN está construyendo en Mount Pleasant, en las Malvinas”, añadió otro. “Y además –remató algún ingenioso- queremos derechos de inspección a las plantas de enriquecimiento de uranio estadounidenses. Sospechamos seriamente (cara de consternación) que las usan para hacer armas de destrucción masiva”. Y así siguieron un rato. Horas más tarde, en su retirada con la sangre en el ojo, Ortiz masculló una estela de “chingatumares” y “fucks” que llegaba hasta el aeropuerto y el avión, y quedó flotando semanas en el arrachado viento patagónico. Poco después, Bill Tilney regresó solo, alquiló una camioneta y trató de llegar desapercibido a Pilca por su cuenta, a través de esos 60 kilómetros de ripio poceado, donde alguna vez rompió punta de eje un camión Unimog tratando de llevar suministros a la instalación nuclear. Pero a Tinley lo frenó un tronco de lenga brutamente atravesado de parte a parte del camino vacío. Raro, en una zona estepárida y sin bosque. En fin, aquella tarde Max Cernadas y su libro posterior, “Una épica de la paz” (Eudeba, 2016), se ganaron el derecho de ser una de mis mayores fuentes. La “aneda” me sirve para presentar a la DIGAN: ésta era y a veces vuelve a ser un grupo de élite dentro de la Cancillería, diplomáticos casi sin emplumar elegidos incluso antes de haber egresado del Instituto del Servicio Externo de la Nación (ISEN). Ahí nomás les caían dos años de especialización en asuntos nucleares dictados por INVAP en todos los centros atómicos de la CNEA, aunque no por ello cobraran un centavo más o ganaran puntaje en la carrera. Jóvenes, fanáticos, patriotas, irreverentes, trabajólicos, los “diganistas” vivían ansiosos por irse a vender fierros nucleares criollos a destinos considerados “de mierda” por sus colegas finolis de “la línea Revlon” (Londres, París, Nueva York) de la Cancillería. A los que soportaban con cortesía, pero sin entusiasmo, y viceversa. Secuestrados por Saracho a tiempo completo desde pichones, no sabían de tiempo libre o de sus esposas, si las tenían. Pero el infernal tucumano de todos modos les sacó cualquier remanente de energía y horarios cuando organizó “el Grupo de los Seis”, junto con Suecia, la India, Tanzania, México y Grecia, países juramentados para romperle… los relatos pseudo-pacifistas a los EEUU y a la URSS. Sí, la India ahí, con su programa bélico, era un integrante discutible, pero aportaba número. Obviamente, la DIGAN cambió para mal en épocas de Di Tella y muchos –entre ellos Saracho y Grossi- se subieron a los botes salvavidas. Pero en 1984, impetuosa y nuevecita, aquella era la auténtica nave de los locos. Caputo y su “vice”, “Jorgito” (primo de Jorjón) Sábato la defendían. Como periodista científico reciente, yo solía pasar un par de horas semanales en aquel lugar. El café era abominable, pero el sitio era una mezcla de conspiración y mentidero donde se aprendían cosas.Daniel E. Arias

Los inventos por los que el argentino Axel Córdoba está entre los mejores 50 estudiantes del mundo

-

Es cocreador de un granulado que permite ahorrar hasta el 50 % del agua de riego, un producto que ya se está comercializando, y cursa Geología en la Universidad Nacional del Comahue, Río Negro.

-

También es autor de una iniciativa para crear laboratorios de bajo presupuesto en escuelas rurales, entre otros proyectos de impacto social y ambiental.

Minutos antes de enterarse de que había quedado elegido entre los 50 finalistas del Global Student Prize 2022, que reconoce al “mejor estudiante del mundo”, Axel Córdoba estaba estudiando para el examen final de la asignatura Geología Ambiental. Leía un PDF en su computadora y decidió tomarse unos minutos para chequear el correo electrónico. “Vi un mail que en el asunto decía: ‘Top 50′. Lo abrí y lo tuve que leer tres veces para verificar que ahí estaba mi nombre. ¡Enterarme fue una locura! ¡Increíble!”, exclama el joven de 25 años que cursa la carrera de Geología en la Universidad Nacional del Comahue y que creó junto a otro estudiante, Denis Álvarez, un polvo granular que permite ahorrar agua de riego. Una solución a las frecuentes sequías y crisis hídricas, agudizadas por el cambio climático.

El invento ya se comercializa con el nombre de Hydroplus y se trata de un granulado capaz de convertir el agua en un sólido e incorporar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. El producto funciona así: se hidrata con el agua de riego, que almacena y libera lentamente, conforme la planta la necesita, lo que hace posible reducir en un 50 % la frecuencia del riego. Y este es solo uno de los proyectos que desarrolla Axel.

“En ese mismo correo decía que (en la preselección) éramos 7 mil estudiantes de 150 países, fue una grata sorpresa saber que habíamos quedado allí representando al país”, agrega. Axel no es el único seleccionado de la Argentina, ya que integra la lista junto a Nicolás Monzón quien cursa dos carreras ―Ingeniería en Informática en la UADE y Matemática en la UBA―, es socio de una consultora en informática y planea desarrollar una start-up. Ambos compiten por 100 mil dólares que entrega la Fundacion Varkey en alianza con Chegg.org, las organizadoras del premio.

Para postularse, el joven estudiante de Geología tuvo que completar un extenso formulario en el que no solo figuraban sus antecedentes académicos, sino una verdadera hoja de ruta de su vida. “Fue un proceso largo, porque yo soy multifacético, hago de todo. Reuní documentos, certificaciones y resumí mi vida en un formulario. Allí evalúan toda la trayectoria del estudiante desde los comienzos en la primaria hasta el Nivel Superior. No solo el rendimiento académico sino también cómo uno está cambiando la vida de otras personas a partir de sus proyectos. Y que esos proyectos tengan un impacto social o ambiental. Yo fui presidente del centro de estudiantes, participé en ferias de ciencias y en parlamentos juveniles en los que se competía a nivel provincial, nacional e internacional”, describe.

Las postulaciones para el Global Student Prize son individuales y se hicieron a principios de año. “Yo ya me había olvidado de la postulación. Cuando me enteré de que había sido seleccionado, le conté a mi hermano. Mis viejos estaban de viaje en Tucumán, de donde somos oriundos”, dice el estudiante. “La noticia era secreta hasta que se hiciera el anuncio oficial. Si les llegaba a contar a mis viejos lo iban a publicar en todos lados”, dice, entre risas, Axel. “Cuando regresaron de Tucumán les conté y todo fue alegría”.

Ciencia e impacto social

En su postulación, Axel sumó dos proyectos que concretó en años anteriores. Uno, llamado Paradas Inteligentes, donde fue voluntario y coordinador de Río Negro. El otro, Ciencia Cristalina, tiene el objetivo de acercar el conocimiento científico a escuelas rurales o a zonas periféricas.

Paradas Inteligentes parte de una idea sencilla: colocar afiches con códigos QR en distintos puntos del país y en lugares estratégicos: carteleras de bibliotecas, paradas de colectivos y escuelas. Los códigos QR redirigen al usuario a un libro en formato PDF de acceso libre y totalmente gratuito. El proyecto fue realizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos Argentina en el marco de la Campaña Nacional de Fomento a la Lectura. Todo comenzó en el 2020 con una lluvia de ideas, hasta que encontraron una propuesta que vinculara tecnología con literatura “para llamar la atención de los potenciales lectores y brindar un acceso rápido al libro de preferencia”.

Para que los jóvenes sean ciudadanos innovadores y con el objetivo de despertar interés por la ciencia en los estudiantes, Axel desarrolló Ciencia Cristalina. La iniciativa rodó por diferentes escuelas rurales. Los alumnos solo debían llevar algunos elementos en desuso como frascos vacíos. Axel buscaba demostrar que es posible crear laboratorios de bajo presupuesto.

Una vez reunidos los elementos, se empezaba a experimentar. Los alumnos aprendieron cómo se cristalizaban distintos elementos que encontraba en su vida cotidiana, como el azúcar. “La idea era fomentar una educación integral en ciencias”, cuenta.

Esa necesidad de expandir sus proyectos hacia regiones periféricas tiene su origen en su propia experiencia. Axel finalizó su secundaria en una escuela rural tucumana “a unos cuantos kilómetros de la ciudad”. Según el joven finalista, la falta de instrumental no debe ser una limitación para ser creativo. “La innovación es un componente esencial de lo que constituye ser un estudiante y, cada vez más, se espera que los jóvenes de hoy creen las nuevas plataformas y tengan las ideas del mañana. La creatividad puede adoptar una inmensa variedad de formas, y se tiene que fomentar”, sostiene.

Axel nació en Tucumán y actualmente vive con su familia en Río Negro, donde estudia Geología en la Universidad Nacional del Comahue. (Imagen: gentileza Axel Córdoba)

Axel nació en Tucumán y actualmente vive con su familia en Río Negro, donde estudia Geología en la Universidad Nacional del Comahue. (Imagen: gentileza Axel Córdoba)

—¿Qué es la creatividad para vos?

—Sin creatividad no hay posibilidad de innovación. Es un binomio inseparable, son procesos interdependientes. Son el resultado de mirar la vida con ojos de niño, de imaginar, repensar, integrar; de la resiliencia y de adaptarse a los cambios. Es buscar nuevas puertas, no dejar morir al niño interno ni la intención de modelar el propio mundo.

Los orígenes

Axel Córdoba nació en Graneros, Tucumán, una localidad de 2.300 habitantes donde se celebran el Festival de Doma y Folclore Graneros Canta al País ―este año, se realizó el 24 de julio― y el Festival de la Cumbia, Cuarteto y Guaracha. “Yo me fui de mi pueblo a los 17, vine a estudiar al sur junto a mi familia”. Su padre Carlos se había mudado a la Patagonia a “probar suerte” un año antes, ya que en el poblado de Tucumán no conseguía trabajo como docente. Alejandra, su mamá, es profesora de Sociología y maestra jardinera, pero en Tucumán trabajaba como policía.

“Allá tengo mis primos, tíos, toda mi familia. Recuerdo que siempre íbamos al río a pasar el día para paliar el calor insoportable. Graneros es una ciudad llena de verde, tiene una iglesia de 200 años en donde solíamos subir al campanario”, dice Axel, en relación a la Iglesia Inmaculada Concepción que fue instituida como parroquia en 1824.

Actualmente Axel vive en General Fernández Oro, provincia de Río Negro, una localidad pequeña ubicada en el corazón del Alto Valle. “Una ciudad que conserva sus aires de pueblo y con mucho potencial de desarrollo”, dice. Y, por si fuera poco, Axel es el creador de la bandera que representa a esa localidad rionegrina desde el año pasado: una franja naranja y otra verde, a la izquierda un triángulo blanco con el sol en el medio. El estandarte diseñado por Axel surgió de un concurso convocado por el municipio para conmemorar los 90 años de la localidad.

Un fan del laboratorio

“Desde chico siempre fui muy curioso, y me gustaba hacer experimentos en mi casa. Era un fanático de la física y la química, siempre apasionado por la ciencia. Después comencé a participar en ferias de ciencias. Por el mismo motivo, participé también en becas de investigación o de capacitación como, por ejemplo, la del Instituto Balseiro, Pan American Energy, Consejo Interuniversitario Nacional, y fueron instancias que me acercaron de a poco al mundo en el que cual hoy me desenvuelvo”, cuenta el joven que comenzó montando laboratorios en el patio de su casa en Graneros, mezclando perfumes con aceites, jugando a ser un científico, analizando las reacciones químicas.

Según Axel, cada una de esas experiencias lo enriquecieron y guiaron. Actualmente está desarrollando proyectos de impacto social, ambiental y, sobre todo, educativos. Hydroplus es uno de ellos. El joven apunta a la consolidación del producto en los municipios de la región patagónica y sueña con su expansión global.

“La educación es una herramienta que transforma personas y sociedades. Sabemos que no hay progreso real sin educación. Y que en una sociedad globalizada que se enfrenta a desafíos cada vez mayores, la determinación y la perseverancia son cualidades sustanciales para los líderes del futuro que se están formando en esas aulas”, concluye el joven mientras espera el resultado final de la premiación. Aunque él ya ganó hace rato.

INDEC: Inflación de Diciembre fue de 5,1%; en 2022, llego a 94,8%

Partos, cirugías estéticas y operaciones complejas: el turismo médico en Argentina crece al 25% anual

Paltrinieri, quien también es director comercial del Hospital Privado Universitario en Córdoba, explicó que “sin embargo, el caso de las embarazadas rusas no es común en Argentina y seguramente estuvo impulsado por una situación geopolítica excepcional porque pocos países garantizan acceso irrestricto a los ciudadanos rusos, con pocos trámites”. Algo parecido consideró el doctor Enrique Pérez Gras. Para este Consultor de pacientes internacionales del Hospital Austral, “el tema de estos partos es puntual. Rusia está demasiado lejos para que esto se vuelva una práctica común en los próximos años”.La medicina argentina junto con Brasil es de las mejores en América Latina

Bien implementado, el turismo médico puede convertirse en un futuro en generador de divisas

Prácticas

¿Cuáles son las prácticas más demandadas por los pacientes que llegan a atenderse? Entre el 55 y el 60% buscan medicina curativa, (operaciones y tratamientos específicos, radiología, etc); un 30% son las prácticas relacionadas con las cirugías estéticas y finalmente un 10% relacionado al turismo de bienestar, control de peso, etc. De todos modos, si bien hay muchas prácticas disponibles, Argentina está bien posicionada para ofrecer en forma competitiva medicina de mediana y alta complejidad, incluyendo trasplantes, oncología e intervenciones cardíacas. Según los datos de la CATM, el segmento del turismo médico –si se articula correctamente entre el Estado que regula y los prestadores privados– puede convertirse en el futuro inmediato en un generador de divisas y en una fuente de empleo de calidad. Paltrinieri explicó que “hoy estamos recibiendo, por este rubro, apenas el 2% de lo que acoge México o Tailandia”. Y Pérez Gras sumó que “creemos que podemos crecer recibiendo más pacientes de Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador. También desde varios países de América Central y el Caribe”. Y ambos concluyeron resaltando el potencial económico que este sector promete para la Argentina.Una receta para mejorar los ingresos

Para entender a fondo la entidad que tiene el costado económico asociado a este rubro, hay que recordar que estas personas suelen permanecer en el país entre dos y seis semanas e instalarse con, al menos, un acompañante porque se calcula que tres de cada cuatro de estos turistas concreta su viaje con un acompañante, según datos de la Cámara. “En total, estos pacientes pueden generar un movimiento económico de alrededor de US$ 25 mil, en promedio”, resumió Paltrinieri. Los turistas gastan entre cinco y nueve veces más que uno tradicional. De acuerdo a datos recopilados por la organización “Patients Beyond Borders”, el mercado global del sector ya genera una facturación que ronda entre los US$ 74 mil y US$ 92 mil millones. Paltrinieri también detalló que Argentina ofrece prácticas con costos variados: una operación ocular puede ir de US$ 500 a US$ 5 mil; un parto ronda los US$ 3 mil y un trasplante de médula puede alcanzar US$ 70 mil. ¿Cómo se paga? En el 60% de los casos el dinero sale del bolsillo del paciente. El otro 40% se financia con seguros médicos internacionales.La saga de la Argentina nuclear – IV

IV. El país que se autoapuñala por la espalda

( 01 de Octubre 2016) Hay otra discusión de fondo respecto de nuestro perfil como país nuclear. ¿Aumentamos nuestra masa muscular y trepamos de categoría? ¿Nos volvemos un welter? ¿Es imposible? ¿Para un país que vino derrotando casi sistemáticamente en reactores a EEUU, Rusia, Francia, Canadá, China y Corea? ¿O en nombre del colonialismo mental de nuestra dirigencia, nos cortamos una pierna y bajamos a peso mosca?

Más allá de la primogenitura por un plato de lentejas que nos ofrece Fukushima-san, hay otro obstáculo en la candidatura de Grossi: la canciller Susana Malcorra quiere ser la próxima Directora General de la ONU, lo que en sí no es malo. Si lo es que haya proscripto la candidatura de Grossi en OIEA: por alguna causa, la funcionaria cree que Argentina no podría tener dos cargos directivos en Naciones Unidas. El mundo la desmiente: Brasil dirige la FAO y la OMC simultáneamente, sin haber dejado jamás de tratar de meterse a codazos en el Consejo de Seguridad, el poder real de la ONU.

Malcorra ya salió poco airosa de dos “straw pullings”, y sigue en carrera ya casi sin chances. Del tercero, celebrado el 26-09, salió con 7 votos favorables, 7 adversos y una abstención. Eso la pone en 4to lugar tras el portugués Antonio Gutierres, con 12, 2 y 1 respectivamente. Pero con tal de esquivar el letal veto británico -que terminaría con sus expectativas- la canciller está lanzando comunicados con el vicecanciller británico, Alan Duncan, donde otorga al RU términos inútilmente complacientes ante la pesca y la exploración petrolera ilegales de los “kelpers”. Y todo a cambio de nada para la Argentina, casi al estilo de Guido Di Tella, fuera de los ositos de peluche.

Esto hoy le causa espasmos gástricos a los aliados radicales del macrismo. Por lo demás, hay una dosis de “wishful thinking” en creer que el RU dejará acceder al Secretariado General de la ONU a alguien que tiene al menos un pasaporte argentino. “Roma traditoribus non praemiat”.

Peor aún: ese sillón no vale semejantes agachadas. Es un sitial decorativo, en el que se sigue un libreto escrito (a codazos y peleándose por el lápiz) por las potencias que ensayaron sus bombas de hidrógeno antes de 1968: EEUU, Rusia, China, el RU y Francia, autodenominadas “Consejo de Seguridad”.

Eso marca una diferencia enorme con la dirección general del OIEA, un organismo más tecnológico donde la Argentina, por su historial exportador, tiene tela real para cortar.

Como prueba conceptual de lo irrelevante que resulta el cargo de Secretario General para el país de origen del secretario, cuando Kofi-Annan encabezó la ONU no parece haber podido hacer mucho por su Ghana nativa, como tampoco Bouthros Gali por Egipto o Javier Pérez de Cuéllar por Perú. Ban Ki-Moon no es ninguna excepción: cuando asumió en 2007, Corea del Sur ya tenía casi tres décadas como potencia industrial. Ban Ki-Moon no cambió la historia, y menos la de su patria.

Hay que admitir que para un estado sin desarrollo nuclear propio, la dirección del OIEA es también irrelevante. El egipcio Mohammed ElBaradei se ganó un Nóbel de la Paz en 2005 desde ese puesto, pero lo único que hizo avanzar el status de la industria nuclear de su país fue el poderoso reactor ETRR de Inshas, cerca del Cairo. Comprado en 1996 a la firma barilochense INVAP, para más datos.

Sin embargo, otra cosa que demostró ElBaradei es que el OIEA también puede ser irrelevante –o hacer historia, según se elija ver- incluso cuando la dirige un hombre honesto como él. En 2003 y tras cuidadosas inspecciones de Irak, el egipcio se atravesó en la proa de los EEUU y eximió a Saddam Hussein de toda sospecha de haber resucitado su programa de armas.

El presidente George W. Bush se encogió de hombros e invadió Iraq de todos modos: ¿acaso necesitaba motivos? Él tenía los Marines y Hussein, mucho petróleo. Los EEUU perdieron aproximadamente 5000 hombres, Irak vió morir un número indeterminado entre 150.000 y 1 millón de sus habitantes, contempló la destrucción de sus bibliotecas, universidades, clases profesionales y medias, el país arrojó a los caminos o a los mares a 4 millones de emigrantes desesperados, desapareció como estado y hoy es cuna de organizaciones terroristas subnacionales, como el ISIS.

Y respecto de las armas nucleares de Hussein, ElBaradei tenía razón: no existían. Ahora tampoco existe Irak.

ElBaradei es una prueba conceptual de que, en lo personal, “garpa más” dirigir el OIEA como lo hizo siempre Yukyo Amano: dejando hacer todo y haciendo nada.

Falta saber qué puede hacer un argentino honesto por la Argentina, país nuclear, desde la dirección general de ese enmarañado reñidero vienés. Tal vez no sea mucho, tal vez sea muchísimo, tal vez sólo bastante. No lo sabemos porque nunca sucedió.

Los centenares de empresas criollas de tecnología, de universidades, de agencias científicas y de personalidades que este semestre firmaron solicitadas para que Macri proponga a Grossi de una vez por todas hablan de muchas expectativas. Es lógico. Tras la odisea que fue la terminación de Atucha II, en nuestro país hay unos 130 proveedores nucleares nuevos, categoría PyME o mayor. Y el “study case” favorito de todos, INVAP, empresa nuclear, espacial y pública, desde 2006 a hoy pasó de facturar U$ 30 a U$ 200 millones/año. Pero si se exportara el CAREM, habría negocios para los gigantes locales con divisiones o empresas nucleares: Pérez Companc, IMPSA y Techint. Por favor, alguien “inter pares” que despierte a Macri. O a su padre.

Grossi a cargo de OIEA es un gran sigo de interrogación. Como dijo Niels Bohr, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Pero podemos tratar de imaginarlo mirando la historia nuclear argentina, tan atípica. Son muy pocos los países que pueden producir un diplomático tan extraño como el mentado Rafael Grossi.

( 01 de Octubre 2016) Hay otra discusión de fondo respecto de nuestro perfil como país nuclear. ¿Aumentamos nuestra masa muscular y trepamos de categoría? ¿Nos volvemos un welter? ¿Es imposible? ¿Para un país que vino derrotando casi sistemáticamente en reactores a EEUU, Rusia, Francia, Canadá, China y Corea? ¿O en nombre del colonialismo mental de nuestra dirigencia, nos cortamos una pierna y bajamos a peso mosca?

Más allá de la primogenitura por un plato de lentejas que nos ofrece Fukushima-san, hay otro obstáculo en la candidatura de Grossi: la canciller Susana Malcorra quiere ser la próxima Directora General de la ONU, lo que en sí no es malo. Si lo es que haya proscripto la candidatura de Grossi en OIEA: por alguna causa, la funcionaria cree que Argentina no podría tener dos cargos directivos en Naciones Unidas. El mundo la desmiente: Brasil dirige la FAO y la OMC simultáneamente, sin haber dejado jamás de tratar de meterse a codazos en el Consejo de Seguridad, el poder real de la ONU.

Malcorra ya salió poco airosa de dos “straw pullings”, y sigue en carrera ya casi sin chances. Del tercero, celebrado el 26-09, salió con 7 votos favorables, 7 adversos y una abstención. Eso la pone en 4to lugar tras el portugués Antonio Gutierres, con 12, 2 y 1 respectivamente. Pero con tal de esquivar el letal veto británico -que terminaría con sus expectativas- la canciller está lanzando comunicados con el vicecanciller británico, Alan Duncan, donde otorga al RU términos inútilmente complacientes ante la pesca y la exploración petrolera ilegales de los “kelpers”. Y todo a cambio de nada para la Argentina, casi al estilo de Guido Di Tella, fuera de los ositos de peluche.

Esto hoy le causa espasmos gástricos a los aliados radicales del macrismo. Por lo demás, hay una dosis de “wishful thinking” en creer que el RU dejará acceder al Secretariado General de la ONU a alguien que tiene al menos un pasaporte argentino. “Roma traditoribus non praemiat”.

Peor aún: ese sillón no vale semejantes agachadas. Es un sitial decorativo, en el que se sigue un libreto escrito (a codazos y peleándose por el lápiz) por las potencias que ensayaron sus bombas de hidrógeno antes de 1968: EEUU, Rusia, China, el RU y Francia, autodenominadas “Consejo de Seguridad”.

Eso marca una diferencia enorme con la dirección general del OIEA, un organismo más tecnológico donde la Argentina, por su historial exportador, tiene tela real para cortar.

Como prueba conceptual de lo irrelevante que resulta el cargo de Secretario General para el país de origen del secretario, cuando Kofi-Annan encabezó la ONU no parece haber podido hacer mucho por su Ghana nativa, como tampoco Bouthros Gali por Egipto o Javier Pérez de Cuéllar por Perú. Ban Ki-Moon no es ninguna excepción: cuando asumió en 2007, Corea del Sur ya tenía casi tres décadas como potencia industrial. Ban Ki-Moon no cambió la historia, y menos la de su patria.

Hay que admitir que para un estado sin desarrollo nuclear propio, la dirección del OIEA es también irrelevante. El egipcio Mohammed ElBaradei se ganó un Nóbel de la Paz en 2005 desde ese puesto, pero lo único que hizo avanzar el status de la industria nuclear de su país fue el poderoso reactor ETRR de Inshas, cerca del Cairo. Comprado en 1996 a la firma barilochense INVAP, para más datos.

Sin embargo, otra cosa que demostró ElBaradei es que el OIEA también puede ser irrelevante –o hacer historia, según se elija ver- incluso cuando la dirige un hombre honesto como él. En 2003 y tras cuidadosas inspecciones de Irak, el egipcio se atravesó en la proa de los EEUU y eximió a Saddam Hussein de toda sospecha de haber resucitado su programa de armas.

El presidente George W. Bush se encogió de hombros e invadió Iraq de todos modos: ¿acaso necesitaba motivos? Él tenía los Marines y Hussein, mucho petróleo. Los EEUU perdieron aproximadamente 5000 hombres, Irak vió morir un número indeterminado entre 150.000 y 1 millón de sus habitantes, contempló la destrucción de sus bibliotecas, universidades, clases profesionales y medias, el país arrojó a los caminos o a los mares a 4 millones de emigrantes desesperados, desapareció como estado y hoy es cuna de organizaciones terroristas subnacionales, como el ISIS.

Y respecto de las armas nucleares de Hussein, ElBaradei tenía razón: no existían. Ahora tampoco existe Irak.

ElBaradei es una prueba conceptual de que, en lo personal, “garpa más” dirigir el OIEA como lo hizo siempre Yukyo Amano: dejando hacer todo y haciendo nada.

Falta saber qué puede hacer un argentino honesto por la Argentina, país nuclear, desde la dirección general de ese enmarañado reñidero vienés. Tal vez no sea mucho, tal vez sea muchísimo, tal vez sólo bastante. No lo sabemos porque nunca sucedió.

Los centenares de empresas criollas de tecnología, de universidades, de agencias científicas y de personalidades que este semestre firmaron solicitadas para que Macri proponga a Grossi de una vez por todas hablan de muchas expectativas. Es lógico. Tras la odisea que fue la terminación de Atucha II, en nuestro país hay unos 130 proveedores nucleares nuevos, categoría PyME o mayor. Y el “study case” favorito de todos, INVAP, empresa nuclear, espacial y pública, desde 2006 a hoy pasó de facturar U$ 30 a U$ 200 millones/año. Pero si se exportara el CAREM, habría negocios para los gigantes locales con divisiones o empresas nucleares: Pérez Companc, IMPSA y Techint. Por favor, alguien “inter pares” que despierte a Macri. O a su padre.

Grossi a cargo de OIEA es un gran sigo de interrogación. Como dijo Niels Bohr, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Pero podemos tratar de imaginarlo mirando la historia nuclear argentina, tan atípica. Son muy pocos los países que pueden producir un diplomático tan extraño como el mentado Rafael Grossi.

Daniel E. Arias

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional presentó su app para los teléfonos móviles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó la “APP del tiempo”, la aplicación oficial del organismo que brinda la información sobre el estado del tiempo, el pronóstico y el sistema de alerta temprana para todo el territorio nacional.

Para descargar la app en android, clickear aqui

“La mayor parte de nuestras decisiones diarias las tomamos en función del tiempo meteorológico, y esta App llegó para marcar la diferencia, proveyendo información oficial, de calidad, precisa y actualizada. Era una demanda que teníamos por parte de la sociedad y estamos muy felices de presentarla hoy”, dijo Celeste Saulo, directora del SMN.La aplicación está disponible gratuitamente para IOS y Android.Una de las características diferenciales de la APP oficial es que informa sobre el Sistema de Alerta Temprana y notifica al usuario cuando se ha emitido algún tipo de alerta para su ciudad. Además, la APP brinda la posibilidad de ver automáticamente la información del lugar donde se encuentre el dispositivo o guardar varias ciudades como favoritas para acceder rápidamente a los datos; informa los datos del tiempo de la red oficial de estaciones meteorológicas del SMN, el pronóstico extendido a 7 días, alertas, advertencias y avisos a muy corto plazo. Esta es la primera versión de la aplicación, que en sus próximas actualizaciones incorporará más funcionalidades, como widget, imágenes satelitales y de radar, y modelos meteorológicos. La APP del tiempo está disponible Google Play, para las versiones de Android 10 en adelante, y en el App Store para IOS.