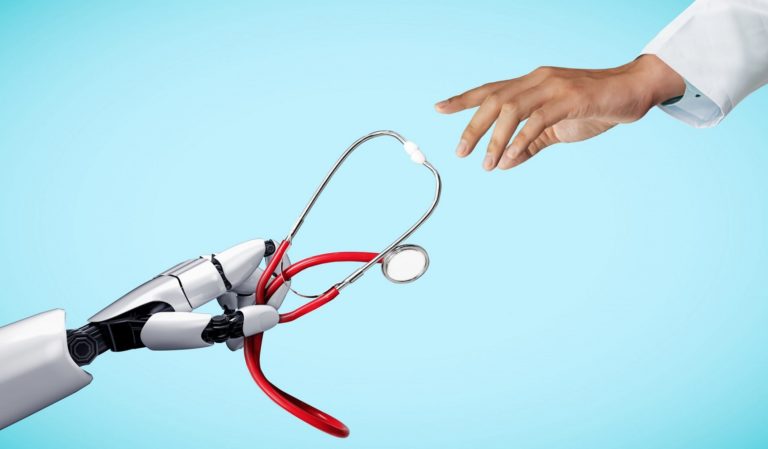

Investigadores argentinos trabajan en el desarrollo de

herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial y ciencia de datos que permitan anticipar y detectar potenciales brotes epidémicos a partir de un elemento clave: los datos -anonimizados- de historias clínicas electrónicas.

El proyecto se llama ARPHAI

(Argentinean Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention – Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos) y apunta a favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva, con un enfoque muy fuerte en dos líneas transversales: la detección de sesgos y el uso responsable de datos.

“Sobre los sesgos, somos conscientes de que las personas no acceden del mismo modo al sistema de salud”; contó

Verónica Xhardez, coordinadora técnica del proyecto Arphai en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (

CIECTI).

Por eso, el equipo audita sus modelos predictivos y desarrollos con el objetivo de descubrir potenciales

sesgos vinculados con el género, la edad o la localización geográfica de las personas, entre otros posibles.

El proyecto cuenta además con una estrategia de uso responsable que establece estrategias para asegurar el cuidado de datos sensibles.

Qué aporta el proyecto

“Actualmente los sistemas de

notificación de enfermedades dependen en parte de la notificación activa de los profesionales de la salud, es lo que se llama vigilancia clínica”, explicó Xhardez.

Para que esto suceda, el profesional que atiende un caso tiene que sospechar que ocurre un evento de notificación obligatoria -por ejemplo, dengue- y enviar el caso activamente a través del sistema de vigilancia de la salud.

“En este proceso suele haber pérdida de información (por caso, si no me doy cuenta de que los síntomas son de dengue o si me olvido de notificarlo) y también retrasos, porque cada paso lleva tiempo”, agregó.

Las diferentes líneas de trabajo aportan distintas propuestas para la detección de brotes de manera más temprana

Por ejemplo, mencionó, los modelos desarrollados podrían detectar un crecimiento exponencial del número de casos y predecir con días de anticipación el desarrollo de un brote, inclusive cuando el número de casos actual no sea preocupante. Esto se logra analizando el comportamiento anterior de los casos y considerando la dinámica conocida de las enfermedades infectocontagiosas para diversos escenarios posibles.

“Con ese conocimiento, se podrían implementar iniciativas como restringir la movilidad, llevar adelante una campaña de vacunación o una de descacharrado. El modelo considera los casos por centro de atención (mesogestión), lo que permite estudiar y predecir la evolución temporal en términos de la interacción de nodos locales. Esto permitiría identificar focos de brote a nivel poblacional y aportaría evidencias para la toma de decisiones orientada a una gestión rápida de acuerdo a dichos escenarios potenciales”, remarcó.

Desde el punto de vista de este proyecto de investigación, resumió la especialista, “todos los proyectos y sus diferentes instancias contribuyen también a definir el alcance potencial de los datos de las historias clínicas electrónicas para aportar a la toma de decisiones de salud pública preventiva”.

Quiénes participan en este proyecto

Arphai es un proyecto asociativo de investigación y desarrollo liderado por Ciecti y conformado, además, por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y equipos técnicos del

Ministerio de Salud de la Argentina.

Comenzó en octubre de 2020, a partir de una convocatoria realizada por dos instituciones de cooperación internacional para el desarrollo: el centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA), de Suecia, dentro del marco de su Programa Global South AI4COVID.

En esa convocatoria, el Ciecti presentó una propuesta que tiene como objetivo contribuir a la

gestión epidemiológica a partir de herramientas basadas en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos (IAyCD).

En total se presentaron 154 proyectos, de los cuales fueron seleccionados ocho -ubicados en África, Asia Pacífico y América Latina- y uno de ellos es Arpahi.

“Arphai trabaja con equipos geográficamente diversos, que incluyen a expertos y expertas de

23 instituciones de seis provincias argentinas: San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos nuestros desarrollos son realizados dentro de Argentina, por científicos y científicas que trabajan en el país y que pertenecen a diferentes campos del conocimiento: ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la computación, bioestadística, bioinformática y comunicación, entre otros”, destacó Xhardez.

La coordinadora enfatizó en que tienen una “fuerte

mirada puesta en la diversidad y la equidad de género”, tanto en el modo que piensan sus herramientas como en la composición de los equipos.

Cómo funciona el proyecto

El proyecto tiene varios pilares en los que se sustenta: el desarrollo de herramientas de IAyCD, las líneas transversales de trabajo sobre Sesgos y Uso responsable de datos y el desarrollo de pilotos de implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) en territorio, entre otros.

Este último punto se basa en el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud sobre el desarrollo y la promoción de la implementación de una historia clínica electrónica llamada Historia de Salud Integrada (HSI).

“En primer lugar, desarrollamos un tablero de visualización de datos provenientes de la HSI orientado a los niveles meso de decisión (como, por ejemplo, un encargado de la gestión epidemiológica de una jurisdicción)”, describió la coordinadora.

En un primer piloto el equipo trabajó con Covid-19, utilizando campos estructurados de esa

historia clínica y otras fuentes de datos abiertos para construir los casos.

“Actualmente, nos encontramos avanzando en esta línea en dos frentes: la mejora de esta primera versión y su ampliación a otras ENOs (enfermedades de notificación obligatoria) y un aporte más innovador vinculado con la

vigilancia de síndromes y síntomas para la construcción de alertas tempranas de brotes, que permita una respuesta rápida y proporcionada, antes de contar con el diagnóstico”, detalló.

Es importante mencionar que los datos no solo son anonimizados, sino también sometidos a un estricto protocolo de seguridad: “Durante la instancia de investigación, se resguardan y procesan en el CCAD (Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba), bajo estrictas normas de seguridad y acceso, y separado del resto de los servidores del Centro”, indicó la especialista.

“En la misma línea de cuidado, se utiliza el set de datos mínimos posibles para los objetivos propuestos y no se realizan consultas ni ninguna otra operación por fuera de los servidores seguros”, agregó.

Además, completó, “sólo se brinda acceso a los investigadores e investigadoras que precisan estar en contacto con los datos y éstas debieron certificarse en buenas prácticas de investigación clínica -National Institute on Drug Abuse (NIDA) en colaboración con el Center for Clinical Trials (CCTN)-, además de cumplir con los compromisos individuales de confidencialidad que alcanzan a todos los miembros de los equipos del proyecto”.

Otra línea de investigación del equipo son los modelos predictivos: “En una primera instancia, con modelos basados en agentes, es decir, utilizando otras fuentes de datos disponibles y acotadas a una ciudad o territorio específico, para predecir algunas variables para Covid-19, como es el caso de la ocupación de camas UTI”.

La contribución de este proyecto de investigación, reflexionó la especialista, radica en la diversidad de aportes para sentar algunas bases de trabajo a futuro, el aporte de experiencias en algunos de los campos (CD para la salud, tratamiento ético de esos datos) y, especialmente, el desafío del trabajo articulado entre la investigación y la gestión. «Esto último hace que nuestros resultados puedan ser valiosos y reutilizables para futuros proyectos de investigación o iniciativas de política pública».

En qué instancia se encuentra Arphai

Arphai es un proyecto de investigación que busca abrir caminos sobre la potencialidad de estos datos para

aportar al mejor manejo de las posibles epidemias. En términos del proyecto total, nos encontramos ahora en las etapas de cierre y sistematización de resultados de las diferentes líneas de investigación y desarrollo.

La línea más cercana a la aplicación (o implementación) de algunos de estos resultados y pruebas previas es la de tableros de inteligencia epidémica, que se propone -a partir de los datos de la HSI- brindar información de vigilancia de enfermedades infecciosas transmisibles y de vigilancia sindromática para las jurisdicciones que lo deseen implementar.

Actualmente nos encontramos en ese proceso de implementación junto con el avance de la HSI

en la Provincia de Buenos Aires, jurisdicción con la que se viene trabajando en el marco de un acuerdo de colaboración.

El proyecto se llama ARPHAI (Argentinean Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention – Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos) y apunta a favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva, con un enfoque muy fuerte en dos líneas transversales: la detección de sesgos y el uso responsable de datos.

“Sobre los sesgos, somos conscientes de que las personas no acceden del mismo modo al sistema de salud”; contó Verónica Xhardez, coordinadora técnica del proyecto Arphai en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Por eso, el equipo audita sus modelos predictivos y desarrollos con el objetivo de descubrir potenciales sesgos vinculados con el género, la edad o la localización geográfica de las personas, entre otros posibles.

El proyecto cuenta además con una estrategia de uso responsable que establece estrategias para asegurar el cuidado de datos sensibles.

El proyecto se llama ARPHAI (Argentinean Public Health Research on Data Science and Artificial Intelligence for Epidemic Prevention – Gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos) y apunta a favorecer la toma de decisiones de salud pública preventiva, con un enfoque muy fuerte en dos líneas transversales: la detección de sesgos y el uso responsable de datos.

“Sobre los sesgos, somos conscientes de que las personas no acceden del mismo modo al sistema de salud”; contó Verónica Xhardez, coordinadora técnica del proyecto Arphai en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Por eso, el equipo audita sus modelos predictivos y desarrollos con el objetivo de descubrir potenciales sesgos vinculados con el género, la edad o la localización geográfica de las personas, entre otros posibles.

El proyecto cuenta además con una estrategia de uso responsable que establece estrategias para asegurar el cuidado de datos sensibles.