Más detalles de la vacuna argentina de 2° generación: monodosis, apta para distintas cepas. Video

La semana pasada informamos en AgendAR sobre la nueva candidata para la vacuna argentina contra el covid, de segunda generación, desarrollada por investigadores del Instituto Leloir y el Conicet.

En este video de menos de 2 minutos, Osvaldo Podhajcer, el investigador que coordina el proyecto, detalla los datos claves: será de una sola dosis, con una respuesta duradera, y apta para combatir las diversas cepas del virus.

Argentina en el camino de Europa: las mujeres cada vez tienen menos hijos

«Su nonna tuvo diez hijos, su mamá dos y ella se planta en uno. Valeria Isaia, de 38 años, nunca soñó con una familia enorme. Al contrario, meditó mucho y se tomó su tiempo para ser madre. Hasta ese momento le consultaron muchas veces por qué no tenía hijos. Cuando llegó Olivia -a sus 34- le comenzaron a preguntar por “el hermanito”. Pero el hermanito no vendrá. “Viví un embarazo feliz y estaba chocha, pero no volvería a pasar por lo mismo”, dice la diseñadora de indumentaria cordobesa que maneja su propia empresa. Le encanta ser madre pero tiene claros sus motivos para no tener más hijos: cree que consumen mucho tiempo, energía y dinero.

El caso de Valeria se repite a lo largo y ancho del país: las argentinas dan a luz cada vez menos hijos. Tanto, que por primera vez en la historia tienen, en promedio, menos de dos hijos cada una. El dato es del año 2019 -el último que tiene registrado la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS)- y encierra un universo.

En la Ciudad de Buenos Aires los nacimientos disminuyeron un 41% en la última década. Fueron 85.854 en el 2010 y aproximadamente 50.707 en el 2020. Este último número es el estimado hasta el momento. Desde el Registro Civil y Capacidad de las Personas que depende del Ministerio de Gobierno porteño aclaran que hay nacimientos ocurridos durante la pandemia que aún no se terminaron de inscribir porque los padres se tienen que acercar con cupos limitados a las oficinas. De todas formas, las cifras son elocuentes: en 2020 se inscribieron casi 10.000 menos porteños que en el 2019.

En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, los nacimientos se redujeron un 28% en una década: según datos del Registro de las Personas provincial, en el 2010 se inscribieron 248.173 bonaerenses, en el 2020 fueron 179.370.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/SE2NTILOW5EKRPXORDCVMLIJVQ.JPG)

Menos de dos hijos por mujer

La cifra que reveló DEIS, que depende del Ministerio de Salud, es la tasa global de fecundidad: la relación que hay entre todos los nacidos vivos y la población estimada de mujeres en edad fértil, que se considera entre los 15 y 49 años. Esa cuenta también se puede leer como la cantidad de hijos que tienen las mujeres argentinas en promedio. Para el año 2019, esa cifra bajó a un récord histórico: fue de1.8 hijos por mujer. En 1950 era de más de 3 y recién entrados los noventas bajó a 2.9.

Una tasa de fecundidad de 1.8 es menos que lo que se considera como tasa de reemplazo: para que una sociedad mantenga su población estable en el tiempo, se necesita que las mujeres tengan al menos 2 hijos, que reemplazarían a un hombre y a una mujer.

Pero eso es lo que se necesita para mantener la población estable. ¿Qué necesitan las mujeres?

Estela Encinas viene de una familia tan grande que ni siquiera conoce a todos: su abuela materna nació en 1920 en Corrientes y tenía 16 hermanos. Parió ocho hijos. Una de ellas fue su mamá, que llegó a vivir a Buenos Aires a los 18 años. Ahí conoció a su papá, que tenía 13 hermanos y quedó viviendo en una villa del conurbano bonaerense luego de hacer la colimba en el sur del país. Él era albañil y con el tiempo logró comprar un terreno en Quilmes y construir la casa en la que se criaron Estela y sus seis hermanos.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/MGCVNG7575AHXAAFYGSYNUUILY.JPG)

.

Su hija mayor, Araceli, hoy tiene 22 años, la edad en la que Estela se convirtió en madre por primera vez. Dice que no quiere saber nada con tener hijos por ahora, al menos hasta que cumpla 30. Por lo pronto estudia y trabaja, y, si todo sale bien, se recibe de contadora de la UBA el año que viene. Está a punto de irse a vivir sola y Estela dice que la admira mucho.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QQWJBRP2SFDEFP2LDGRGMICFUA.JPG)

.

Rafael Rofman, licenciado en Economía, PHD en Demografía e investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), explica que en la Argentina la fecundidad empezó a descender desde el siglo pasado, pero en el último lustro tuvo el descenso más rápido en al menos los últimos 70 años: entre 2014 y 2019 la tasa global de fecundidad cayó un 22% (y se ubicó en 1.8 hijos por mujer).

La fecundidad de adolescentes también bajó muchísimo en esos cinco años: se redujo un 39%. Una de las posibles explicaciones que encuentra para el brusco descenso de la maternidad adolescente es el sistema de entrega de implantes subcutáneos anticonceptivos para mujeres menores de 25 años, que el sistema de salud público comenzó a aplicar en 2014. Pero es apenas una pequeña pieza del rompecabezas.

Según explica Rofman, la Ciudad de Buenos Aires siempre tuvo una historia demográfica similar a España e Italia -en todo el mundo las fecundidades empiezan a bajar en los sectores medios urbanos- , lo que sucedió ahora es que el resto del país comenzó a asimilarse.

“Es básicamente el reflejo de una maravillosa tendencia mundial: disminuye porque las mujeres tienen más autonomía y libertad de tomar decisiones, los nacimientos son planificados y se van postergando, porque las mujeres dan más prioridad a tratar de hacer una carrera profesional”, explica.

En cambio la alta fecundidad se suele asociar fuertemente con la inequidad social. “Si las jóvenes más pobres, con menos capital humano y, por consiguiente, menos capacidad de generar oportunidades para sus hijos son quienes tienen más alta fecundidad, se alimenta un proceso cíclico de transmisión intergeneracional de la pobreza”.

Cada vez menos hijos y a mayor edad: no hace falta mirar las estadísticas de hace cincuenta o cinco años, si se comparan las cifras de nacidos vivos según la edad de la madre, entre 2018 y 2019 en la Argentina bajaron los embarazos adolescentes y aumentaron los de todos los segmentos a partir de los 25 años. Hay más madres de entre 25 y 29 años, de 30 a 34, de 40 a 44 y de 45 y más.

“En algún punto la pregunta va a ser: las mujeres que están demorando tener bebés: ¿los van a tener en algún momento?”, planteó Kenneth Johnson, demógrafo de la Universidad de New Hampshire para el New York Times. En Estados Unidos se acaba de dar a conocer que la tasa de nacimientos es la más baja desde 1979 y los especialistas se plantean si ya no se llegó a un cambio definitivo. Allí la tasa de fecundidad global hoy es de 1.6 hijos por mujer. En 1950 era 3.

El doctor Mario Sebastiani, reconocido obstetra del Hospital Italiano de Buenos Aires, no necesita leer las estadísticas: después de 44 años de trabajo vio cómo el perfil de las mujeres fue cambiando en el consultorio. “Hasta hace poco a las mujeres de más de 35 años se las denominaba de edad avanzada o madres añosas. Hoy no solo sería políticamente incorrecto, sino que las de más de 35 ocupan la mayor parte de la maternidad del Hospital Italiano”, explica.

Autor del libro ¿Por qué tenemos hijos? (Paidós), en el 2012 Sebastiani se propuso desmitificar aquello de que los hijos vienen al mundo solamente “por amor”. Consultado acerca de por qué tenemos cada vez menos hijos, asegura que las mujeres cambiaron completamente sus prioridades.

“Hoy la mujer mira su situación y comprende que hace falta tener dinero para tener hijos. Mira también a su pareja y si no la tiene se fija si puede hacerlo sola y con qué red de sostén cuenta. Mira también el techo, los metros cuadrados de la casa, su trabajo, posibilidad de progreso y su salario. En definitiva, mira lo que le puede dar, puesto ya se sabe que los hijos necesitan amor, pero también techo, educación, salud y celular por citar las necesidades básicas. Y todas estas cosas se logran generalmente a los 35 a 40 años”, explica. Para Sebastiani este es un cambio bueno porque los bebés no vienen al mundo por amor, si no por deseo. Y es un deseo que debe ser medido con responsabilidad.

Elogio del hijo único

Paola Florio tiene 41 años y muchos argumentos para defender haber tenido una sola hija. Los dos principales son que quiso darle atención plena -ella tiene tres hermanos y sabe lo que es que haya muchos niños en la casa- y el asunto económico. “Todo el mundo dice que eso no es importante, pero lo es. Yo trabajo muchas horas y, por un lado, no tengo mucho tiempo libre. Por el otro, hay que pagar el colegio, inglés, la prepaga, comedia musical y ahora parece que Violeta quiere arrancar japonés. Cuando tenés muchos hijos no podés hacer eso”, explica. Ella siente que vivió en una casa con tanta gente -era divertido pero solía refugiarse en lo de los abuelos para estar sola y ser consentida- que no tenía ganas de revivivirlo o hacérselo pasar a su hija.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/56GXBM5TSZE3TDHNQ5MLSH46UY.JPG)

.

Su anhelo de infancia siempre fue tener el Juego de la Vida, el popular juego de mesa que pedía para cada Navidad. Pero cada vez que llegaba diciembre su papá le decía que para obtenerlo como regalo debía convencer a sus tres hermanos de que pidieran lo mismo. Nunca lo logró. Años después de contar esta anécdota, sus amigas se lo regalaron cuando cumplió 27.

Paola nunca soñó con ser madre, su hija llegó cuando tenía 32, estaba en pareja hacía cinco años y logró amigarse con la idea. Hoy se ríe de aquello de que las mujeres se realizan siendo madres. “Creo que sin serlo, mi mamá me hizo feminista desde chica. Ella me tuvo re joven, a los 19, y siguió teniendo hijos y perdiendo embarazos hasta los 38. Siempre estuvo en su casa, no pudo estudiar ni trabajar ni viajar. Creo que quise despegarme de ella”, reflexiona.

“Quiero ser madre. ¿Cuándo? Ni idea”, dice Florencia, que tiene 27 años y es diseñadora gráfica. En su grupo de amigas la preocupación que comparten todas hoy es cómo independizarse: irse a vivir solas cuesta mucho dinero e intentar hacerlo sin una pareja es incluso más difícil. “De chica era hiper Susanita, re quería tener seis hijos. Ahora simplemente me planteo el hecho de ser madre y vemos que será de eso”. La maternidad entonces es, por lo pronto, un proyecto muy lejano. “Todavía me falta resolver un montón de cosas”, explica.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/AMOOWHLEANBHVLLYI3FRGURICQ.JPG)

.

María Pía Lopez, socióloga y doctora en Ciencias Sociales, cree que las luchas feministas de los últimos años ayudaron a contraponer la maternidad deseada versus la obligatoriedad presunta de la reproducción. “Eso configura, para muchas mujeres y cuerpos gestantes, la posibilidad de preguntarse por el propio deseo y qué tipo de existencias quieren desarrollar, más allá de los mandatos tradicionales y la familia reproductiva como obligación”.

Raquel Magyary tiene 28 años, es argentina y vive en España. Su compromiso por las marchas de causas feministas -del 8 de marzo, de Ni Una Menos y del aborto- comenzó en Buenos Aires y viajó con ella a Europa: en la jornada por la legalización del aborto en la Argentina de diciembre de 2020 ella fue parte del grupo de mujeres que se manifestó en Barcelona.

Su madre siempre le dijo que tener hijos es una responsabilidad absoluta y que viviera mucho la vida antes de hacerlo. “Siento que para ella convertirse en mamá fue el fin de su libertad”, explica. Toda su vida Raquel dijo que no iba a ser madre, pero en el último tiempo se lo empezó a preguntar. “Antes lo descartaba por completo, ahora se me empieza a despertar la duda”. Eso sí, no quiere que suceda como mínimo hasta dentro de cinco años.

Menos hijos, ¿más queridos?

Rafael Rofman explica que los grupos familiares se fueron achicando inevitablemente con el pasaje de las sociedades precapitalistas a la actual: si antes la familia grande era un factor de poder político y económico -se tenían muchos hijos y se trabajaba colectivamente-, cuando la manera de vivir es a través del mercado de trabajo como asalariados no hace falta una familia muy grande para poder vivir bien.

“Al contrario, es un problema, porque con el mismo sueldo tenés que mantener más gente. Se dio vuelta el flujo de recursos: en sociedades de alta fecundidad los adultos ganan de tener muchos hijos, en las modernas se pierde. O se gana teniendo pocos. Entonces cambia el sistema de incentivos y la gente dice: voy a tener sólo los hijos que quiero tener”, dice Rotman.

Son también, como los define, hijos mucho más caros hoy en términos estrictamente económicos: una escuela buena, los idiomas, el deporte y las inquietudes artísticas suponen tiempo, plata y recursos. “Hace cien años se tenían seis hijos porque los ponían a trabajar en un sistema social que ha sido perfectamente reemplazado. Hoy hay menos incentivos: vos tenés hijos porque realmente los querés, no porque es un buen negocio”.

¿Nuestro sistema previsional debería tomar nota de la baja en la tasa de fecundidad? Para Rofman, que trabajó 18 años en el Banco Mundial en los ejes de desarrollo humano, protección social y pensiones, no se trata de que la tasa de natalidad esté mal para el sistema previsional. En todo caso es un problema del diseño del sistema: tener una institución de seguridad social del siglo 20 en pleno siglo 21. Pero ese ya es otro tema.

Reflexión de AgendAR:

Nestlé: denuncian en Europa que entre el 60% y el 70% de sus productos no son saludables

Nestlé, la multinacional alimentaria más grande del mundo, reconoce en un documento interno que más del 60% de los productos que vende —desde chocolates y golosinas a cereales para el desayuno y helados— no cumplen con los criterios necesarios para ser saludables.

También se dice en ese informe que algunas de las categorías de bebidas y alimentos que produce “nunca serán saludables por mucho que se renueven”. La información, enviada a los directivos de la empresa con sede en Suiza a principios de año, fue publicada este lunes por el diario Financial Times. Una portavoz de Nestlé en España explicó que la empresa “lleva años trabajando en la mejora constante de la composición nutricional de los productos para, entre otros, reducir significativamente las grasas saturadas, la sal y los azúcares”. El análisis evalúa la mitad de los productos de Nestlé, dejando fuera los de nutrición infantil, comida para animales, café y nutrición médica. Así, el documento reconoce que tan solo el 37% de los alimentos y bebidas de la marca logran una calificación superior a 3,5 según el sistema de calificación de estrellas de Australia, un etiquetado nutricional que otorga a los alimentos más saludables cinco estrellas. El 63% de los alimentos evaluados no alcanzan el nivel saludable, como tampoco lo hacen el 96% de las bebidas —sin contar el café― y el 99% de los productos de confitería y helados. Mientras, el 82% de las aguas y el 60% de los lácteos llegan a ese nivel. “Hemos hecho mejoras importantes en nuestros productos, pero nuestra cartera todavía tiene carencias respecto a las definiciones de salud en un panorama donde la presión regulatoria y las demandas de los consumidores no dejan de crecer”, explica el documento. El nutricionista español Juan Revenga afirmó: “Esto demuestra que los directivos de la empresa ya saben que producen productos malsanos. No es ya que no alcancen niveles de salud excelentes, sino que no son sanos. Esto debería poner de relieve cómo se las gastan estas multinacionales. Llama la atención la mala nota de las bebidas y los productos de confitería y helados, que son por los que la marca es más conocida. Pero también sorprende que el 18% de las aguas tampoco sean saludables”.Peirano: «Con la vacuna argentina colaboraremos en la etapa que viene de la pandemia»

El presidente de la Agencia de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Agencia I+D+i) del Ministerio de Ciencia, Fernando Peirano, describió las líneas de acción que se siguen para vincular el trabajo de científicas y científicos con el sector productivo.

Peirano aseguró que «Las iniciativas presentadas el año pasado, unas 84, para encontrar soluciones a la pandemia, comenzaron a dar resultados muy rápido» y sostuvo que «buscábamos tener resultados muy rápido, en un plazo máximo de un año». «Toda la cartera de proyectos están madurando», dijo, y recordó iniciativas como los tests serológicos del instituto Leloir, y las cabinas desarrolladas por la CNEA, INVAP y el CONICET para garantizar la bioseguridad durante la toma de muestras a pacientes potencialmente contagiados, para proteger al personal de salud, y que ya tiene el Hospital de Clínicas. Peirano señaló, además, a la empresa PS Anesthesia, encargada del diseño y fabricación de los hisopos utilizados para realizar tests: «Se va conformando una cadena de elementos, de respuestas, soluciones, herramientas que hablan de la capacidad de la ciencia argentina para vincularse con la salud y cuidar a la población». «En un enorme porcentaje están finalizados los proyectos, y hay algunos a los que les hemos dado un refuerzo del 20% porque ameritaba expandir la inversión, y que ya han constituido capacidades», dijo, explicando la cartera de iniciativas presentadas el año pasado como parte de la Convocatoria «Ideas Proyecto IP Covid», a la que se presentaron unas 900 propuestas.La vacuna argentina contra el coronavirus

El presidente de la Agencia I+D+i se refirió, además, a los proyectos de vacuna contra el coronavirus que se presentaron dentro de esa convocatoria, que pertenecen a la Universidad Nacional del Litoral y a la Universidad Nacional de San Martín.«Vamos a hacer una contribución para la etapa que viene de la pandemia, en lo que va a ser sostener la vacunación en el calendario regular de la Argentina»«La vacuna es uno de los grandes proyectos que teníamos, y que su resultado nos obliga a ir a un casillero nuevo, donde la promoción de ciencia y tecnología no había dicho presente, que es el apoyo en la fase preclínica, en ese segundo tramo entre el trabajo de laboratorio y los estudios con voluntarios», dijo Peirano, y aseguró que «esta fase preclínica tiene que resolver con modelos animales para garantizar la eficacia y la seguridad de la idea». «Multiplicamos por diez el apoyo en este caso, porque esto es las reglas de la producción de un elemento tan complejo como una vacuna», y contó que «hemos apoyado con 60 millones de pesos para que el proyecto de Juliana Cassataro pueda atravesar la fase preclínica, y ya estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que la fase clínica, que implica un nuevo salto, para que podamos cubrirlo con algún crédito contingente, con un instrumento que garantice que Argentina pueda recorrer todo hasta llegar a la vacuna». Así mismo, el economista e investigador de la UNQ, aseguró que «los plazos (de obtención de una vacuna) son inciertos porque así es la ciencia», pero estimó que «estimamos que a fines de 2022 vamos a tener un trabajo en fase 3, con voluntarios». «Vamos a hacer una contribución para la etapa que viene de la pandemia, en lo que va a ser sostener la vacunación en el calendario regular de la Argentina», dijo Peirano, quien sostuvo que «la vacuna de Cassataro es una vacuna diseñada y pensada para los refuerzos, y no para las primeras vacunaciones». «Vamos poniendo en la clave de buscar una convergencia de llegar al momento con un producto en un escenario futuro», dijo Peirano, y aseguró que la cartera está ya en diálogo con el sector industrial para que se complemente con el desarrollo que se está haciendo en la Universidad Nacional de San Martín. «Hay todo un conocimiento acerca de la complejidad de una vacuna que está en el CONICET, pero hay un desafío de la producción en escala, y de otros elementos que hacen a la viabilidad de un producto masivo, que está en la industria», dijo, sobre la chance de articulación con un laboratorio que lleve la futura vacuna al escalado masivo. Celebró que «por suerte en Argentina tenemos una industria farmacéutica, y por eso estamos acompañando al equipo de investigación a tener un diálogo maduro, conveniente con esa industria para que las buenas ideas, los logros científicos, se conviertan en herramientas efectivas».

Producción pública de medicamentos

«Con Alimentos, Energía, transición a una economía más verde, el acompañamiento para la transformación digital forma parte de una mirada que ya estaba en el Frente de Todos, en la conducción del ministro Salvarezza», dijo Peirano, y lo ejemplificó con el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). «Hay una red muy federal de más de 70 actores de producción pública de medicamentos, radicados en todas las provincias», señaló, y sostuvo que «esperamos que esta convocatoria de 600 millones de pesos pueda impulsar proyectos que le den otra configuración a esta agenda de producción pública de medicamentos».Electromovilidad y energías sustentables

Peirano aseguró que la transición energética es un vector de desarrollo para el país, y manifestó que «el mundo ve a la Argentina y ve fuentes de energía, fuentes renovables, verdes, y nosotros tenemos el desafío de no sólo vender la materia prima, ser proveedores de energía, sino, además, de contar con las capacidades tecnológicas para participar en la recompensa de eso, a partir de agregar valor, tener nuestras propias empresas y desarrollos». «El Ministerio de Ciencia y Tecnología está invitado a este desafío, que es un desafío de todo el gobierno, y el mandato de Salvarezza y de Diego Hurtado, que es quien construye esta agenda importante, estratégica, nos orienta sobre dónde colocar la próxima convocatoria del FONARSEC, hace que Argentina busque hoy tener proyectos en materia de litio, no sólo en minería, en cómo extraerlo y procesarlo, sino en todos los eslabones de la cadena de valor». «Tenemos ya a PyMEs argentinas que están participando y haciendo aportes desde etapas muy tempranas, desde minería, fabricación de baterías, e incluso de autos eléctricos, como en el caso de San Luis (el vehículo Tito de la empresa Coradir)». «Tenemos un camino ancho, donde el litio se combina con el Hidrógeno, con otras energías como la solar, la eólica y la biomasa», y sostuvo, en este sentido, que «tenemos por delante reconstruir toda una industria con nuevos actores, saberes, y hacia ahí avanza el ministerio y la Agencia, combinando conocimiento con producción». «Esta es la llave del desarrollo», y remarcó que «la del litio y la producción pública de medicamentos no es una agenda nueva, nosotros como proyecto político, hasta 2015, ya habíamos puesto de pie un instituto enfocado al litio, en Jujuy». «La creación de Y-TEC, que es el reflejo de pensar a YPF no como una empresa de petróleo, sino de energía, permite pensar que esta empresa amplíe el alcance y áreas de intervención», dijo Peirano, y valoró que «hay una mirada de Gobierno sobre esto». «El desafío es como combinamos la inversión, extranjera y argentina, con la innovación, que es lo que se propone catalizar la Agencia I+D+i», dijo Peirano, y agregó que «queremos que en esa transformación haya lugar para las PyMEs tecnológicas, las grandes empresas, los emprendedores que surjan de nuestras universidades y el CONICET». Peirano nombró la vigencia de la Ley de Financiamiento de Ciencia y la de promoción de Economía del Conocimiento para sostener el proyecto de desarrollo del litio, «porque una influye sobre la I+D pública, y la otra sobre la I+D privada generando incentivos, modelos empresariales mas favorables a incorporar conocimiento». Por último, el disertante aseguró que, además, «tenemos el proyecto electromovilidad, que es defender el futuro de la industria automotriz argentina», y dijo que «tenemos el desafío de que en menos de diez a doce años debemos reconvertir la industria en su corazón que es el motor, pero también en sus piezas, con una industria carrocera con eje en el aluminio, lo que dispara un montón de desafíos científico-tecnológicos para que tengamos una ciencia de materiales que esté a la altura de la reconversión de una de las columnas vertebrales de nuestra industria como lo es la industria automotriz».En Córdoba, casi el 10% de los infectados por covid son menores de 14 años

En la provincia de Córdoba se registran unos 321 contagios por día de promedio en menores de 14 años y son el 9,18% de los positivos notificados (3.581, ayer 31 de mayo). En la primera ola, el pico en niños fue de 50 infectados y eran solo el 2,74% del total.

Córdoba. – Los casos de Coivd-19 en niñas y niños tuvieron un crecimiento exponencial en las últimas semanas. Tanto que ya representan casi el 10 por ciento de los nuevos casos diarios en la provincia. Las razones son la mayor circulación del virus a nivel general, acompañada por una mayor movilización de niñas y niños debido a la presencialidad escolar y a otras actividades periescolares. En Córdoba se debate si las clases deberían haber retomado la presencialidad debido la ola de contagios que persiste a pesar del confinamiento que finalizó el domingo. Desde el Gobierno nacional criticaron la decisión de la Provincia, y el gremio docente reclamó seguir en modo virtual. El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, aseguró que “Córdoba es una provincia responsable”. En la primera ola, el pico de casos en los menores de 14 años ocurrió el 21 de octubre del año pasado cuando se reportaron 50 casos promediando los últimos siete días. Ese día se habían registrado 1.823 positivos de promedio en todos los grupos etarios. En ese momento los niños fueron el 2,74 por ciento de los casos. En esta segunda ola, el pico en niños se dio el 23 de mayo con 321 casos (media diaria de los últimos siete). Ese promedio fue de 3.501 para todas las edades. Eso significa que ahora los niños representan el 9,18 por ciento. Mientras el promedio diario de casos aumentó un 84 por ciento de la primera a la segunda ola para todos los grupos etarios, ese incremento fue del 542 por ciento para los menores de 14 años. La primera razón para explicar esta ola de contagios en los niños es la gran circulación del virus que hay en todo el país y que afecta a todos los grupos etarios. La otra causa obvia es la mayor movilización de los niños debido a las clases presenciales, pero también a otras actividades periescolares como el uso del transporte público, los talleres de arte, actividades deportivas y otras. Rodrigo Quiroga, experto en bioinformática del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), asegura que antes del confinamiento dispuesto por el Gobierno nacional se estaba registrando una ola de contagios en niños de hasta 12 años en casi todo el país, incluida la provincia de Córdoba. “En el último mes en la provincia los casos en menores de 12 años crecieron tres veces más que los casos en mayores de 12 años, y en la ciudad de Córdoba Capital fue de cuatro veces más”, detalla. El experto cree que la presencia de las nuevas variantes podría explicar parte de la subida de casos en los niños. Por su parte, Eva Acosta, investigadora en inmunología del Conicet y la Universidad Nacional de Córdoba, entiende que no hay razones para pensar que las medidas de prevención sean menos efectivas contra las nuevas variantes. “Seguro que si uno no usa barbijo las chances de contagiarse son más altas con las nuevas variantes. Pero si las escuelas mantienen las medidas y si se sigue ventilando las aulas a pesar del frío, las escuelas siguen siendo lugares de bajo riesgo”, asegura. Acosta relata un caso personal. Una de sus hijas estuvo aislada porque la maestra dio positivo, pero ningún alumno se contagió porque su escuela es muy prolija con seguir las medidas de prevención, incluso con la ventilación a pesar del frío. “El principal peligro es la periescolaridad, con el uso del transporte público y otras actividades”, asegura. Pero advierte: “Defiendo la presencialidad en un contexto cuidado, pero quizás ahora convenga hacer un mes de restricción escolar, adelantando las vacaciones de invierno y sumar 15 días más, hasta que mejore la situación”.El conflicto por el aumento de la carne y el cierre de las exportaciones: habla Coninagro

Las vacunas contra el covid también hicieron 19.300 millones de dólares para 9 nuevos multi millonarios

Un análisis de la lista de los multimillonarios de 2021 de la revista Forbes indica que desde que comenzó la pandemia de coronavirus surgieron al menos nueve nuevos multimillonarios a partir de que se dispararon las acciones de las empresas que fabrican las vacunas contra el Covid-19, sobre todo las de Moderna, BioNTech y CanSino.

El informe de la alianza The People’s Vaccine -una ONG que plantea, correctamente, que sólo vacunando a la mayoría de la población mundial se derrotará la pandemia- señala que estos 9 nuevos multimillonarios suman juntos 19.300 millones de dólares en sus patrimonios. Puesto en perspectiva, es un monto suficiente como para comprar vacunas para inocular a prácticamente toda la población del África subsahariana o a unos 780 millones de personas en países de bajos ingresos. Además de los nueve multimillonarios, otros ocho multimillonarios que ya existían vieron crecer su riqueza en 32.200 millones de dólares al tener acciones en las compañías que fabrican estas vacunas. La lista de los nueve nuevos multimillonarios está encabeza por Stéphane Bancel, CEO de Moderna, y Ugur Sahin, CEO de BioNTech, empresa alemana que produjo una de las vacunas junto a la estadounidense Pfizer. Según People’s Vaccine, estos dos presidentes ejecutivos tienen ahora una riqueza de unos 4.000 millones de dólares cada uno. También ejecutivos de alto nivel de la compañía china CanSino Biologics e inversores tempranos de Moderna se convirtieron en multimillonarios a medida que subían las acciones. Las acciones de Moderna aumentaron más del 700% desde febrero de 2020. Las de BioNTech, en tanto, un 600%. Las de CanSino Biologics, a su vez, subieron un 440%. Esta es la lista completa de los nueve nuevos multimillonarios: 1- Stéphane Bancel, CEO de Moderna (4.300 millones de dólares) 2- Ugur Sahin, CEO y cofundador de BioNTech (4.000 millones) 3- Timothy Springer, inmunólogo y uno de los primeros inversores de Moderna (2.200 millones) 4- Noubar Afeyan, presidente de Moderna (1.900 millones) 5- Juan Lopez-Belmonte, presidente de ROVI, con un acuerdo para fabricar la vacuna de Moderna (1.800 millones) 6- Robert Langer, científico y uno de los primeros inversores de Moderna (1.600 millones) 7- Zhu Tao, cofundador y director científico de CanSino Biologics (1.300 millones) 8- Qiu Dongxu, cofundador y vicepresidente senior de CanSino Biologics (1.200 millones) 9- Mao Huinhoa, cofundador y vicepresidente de CanSino Biologics (1.000 millones).The People’s Vaccine es una alianza global que incluye a Oxfam, ONUSIDA, Global Justice Now y Amnistía Internacional.

Comentario de AgendAR:

El informe que publica The People´s Vaccine, y que reproduce elDiarioAr, no pone énfasis en un dato que nos parece más significativo: los fabulosos beneficios que registra no surgen de la venta de las vacunas. Son la valorización de sus acciones, que se produce cuando inversores y especuladores apuestan a la suba, que se suponía iba a ocurrir, y ocurrió, cuando la noticia de sus descubrimientos se hizo pública. Es decir, son un producto directo, no de la industria farmacéutica, sino del Gran Casino en que se han convertido las finanzas globales, donde los actores principales son los fondos de inversión y de riesgo.El Senado declaró de interés el reactor RA-10 que se construye en Ezeiza. Hay una historia interesante

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado declaró de interés, y se lo comunicó al actual presidente de la CNEA, el Proyecto “Diseño, construcción y montaje del Reactor Nuclear Multipropósito RA-10”, que la Comisión Nacional de Energía Atómica construye en el Centro Atómico Ezeiza.

La iniciativa fue impulsada por el senador Claudio Doñate. Considera que el proyecto “tendrá un impacto estratégico al asegurar el autoabastecimiento de radioisótopos para uso médico, consolidar las capacidades de nuestro país en la industria nuclear y convencional y abrir un nuevo horizonte en el desarrollo de proyectos de ciencia y técnica”. La CNEA trabaja junto a INVAP en la construcción de esta nueva instalación de 30 MW. Las etapas se llevan adelante con un aporte de más del 90% de empresas e instituciones locales en tecnología y servicios asociados. “El Proyecto tiene como antecedente los setenta años de experiencia de la CNEA en la actividad nuclear, los siete reactores de investigación construidos en Argentina y los cinco reactores exportados, principalmente el moderno OPAL, un reactor con similares características a las del RA-10 que INVAP construyó en Australia en el año 2007”. Entre otros fines, el reactor RA-10 permitirá asegurar el abastecimiento local de radioisótopos y contribuir también a la demanda del mercado mundial; proveer instalaciones para el ensayo de combustible nuclear completando las capacidades que nuestro país posee en cuanto a la producción de este suministro crítico; y brindar nuevas herramientas para la investigación básica y la industria basadas en técnicas neutrónicas. El RA-10 funcionará articuladamente, se plantea con la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión (PPRF), el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), la Planta Industrial de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación (PIECRI) y el Laboratorio de Ensayo de Materiales Irradiados (LEMI).Comentario de AgendAR:

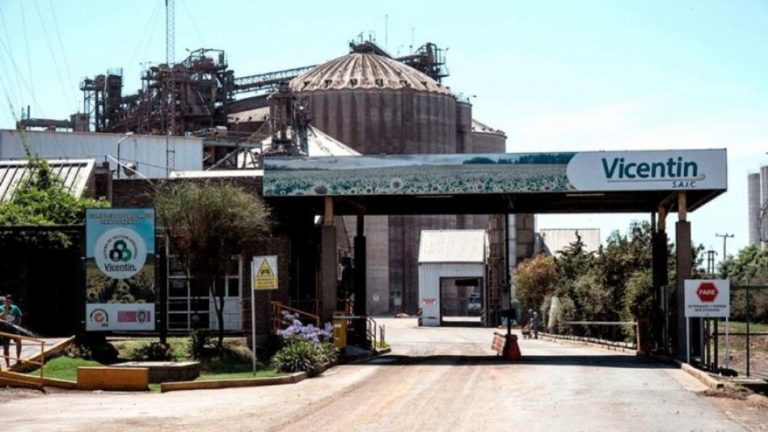

La Asociación de Cooperativas Argentinas, de víctima a dueña de Vicentin

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) -que reúne a 140 cooperativas agropecuarias y 50.000 productores rurales- practica su expansión a lo China: sigilosa, calculadora y penetrante, dice el periodista Facundo Borrego en el portal Letra P.

Esta forma paciente para ampliar su espalda agroexportadora la sostiene, incluso, cuando algo inesperado rompe todos los esquemas, como sucedió con el default de la cerealera Vicentin, de quien resultó ser el mayor acreedor privado con 5.000 millones de pesos. Con un estilo por momentos inadvertido, enmarcó el problema en su hoja de ruta para convertirse, 17 meses después del estallido, en damnificada y dueña a la vez, luego de blanquear sus intenciones de comprar parte del paquete accionario de la agroexportadora. En diez meses la entidad cooperativa cumplirá 100 años de vida y, probablemente, coincida con el punto más alto de su desarrollo estructural. Para ese entonces puede tener a tiro junto a Viterra Argentina S.A., del grupo francés Glencore, y a Molinos Río, del Grupo Pérez Companc, hasta el 90% de las acciones de la cerealera concursada y dar inicio a una nueva Vicentin. ACA se movió distinto al resto de los acreedores desde el comienzo. Al mes de la cesación de pagos y antes de que la cerealera solicitara el concurso, se hizo cargo de la deuda de cada una de las 150 cooperativas del agro asociadas a cambio de la subrogación para negociar la acreencia. Además tuvo intenciones de avalar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) previo al concurso que juntó rechazos y quedó en la nada. Cuando el anuncio de Alberto Fernández sobre la expropiación de Vicentin explotó la agenda política, rompió su perfil bajísimo para oponerse abiertamente. Poco después, coqueteó con los planes de una empresa mixta, en momentos en que la intervención provincial de Omar Perotti estaba en pie. Es decir, fue de los pocos acreedores que quería una salida productiva y empezar a recuperar lo perdido. Si bien fue una de las que motorizaron una auditoría forense para detectar posibles fraudes de la cerealera y se acercó al veedor / interventor judicial Andrés Shocron, no mostró una cara hostil como sí lo hizo el Banco Nación y la banca internacional. Hay que tener en cuenta que una de sus grandes socias es la Unión Agrícola Avellaneda Cooperativa, ubicada en el pueblo de los Vicentin. Ese andar sin extremos la encontró operando a fasón las plantas de Vicentin al punto de convertirse hoy en día en un pulmón de la cerealera que está impedida de operar. Todo esto fue logrando un posicionamiento que, entre los vaivenes del concurso y los cambios internos en Vicentin, terminó colocándola de los dos lados del mostrador con la propuesta de compra de la cerealera.

Para la concursada es determinante que ACA sea una de las compradoras porque le da un aval extra a sus planes. “Que el actor privado con más acreencias a cobrar apueste a la nueva Vicentin transmite plena confianza en el resto de los acreedores. Las condiciones de semejante negociación con suerte podrían conocerse una vez concretada la venta.

La comisión de seguimiento del caso compuesta por legisladoras y legisladores de Santa Fe intentó varias veces reunirse con la directiva de la cooperativa pero no tuvo respuestas, como sí de otras piezas, incluso la cerealera. “La posición de ACA ha sido ambigua. Quisimos saber su punto de vista, incluso porque Sergio Nardelli, dueño de Vicentin, nos comentó que estuvieron en negociación antes del default”, comenta el diputado Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.

Una compañía creada desde cero o una Vicentin renovada no es la cuestión de fondo, porque ACA igualmente saldrá ganando. Podrá capitalizar la deuda y quedarse con activos de valor como plantas procesadoras, y así seguir con su expansión exportadora que habitualmente la tiene en los últimos lugares del top ten de agroexportadores. Además, sigue apostando al negocio del bioetanol a base de maíz con su planta cordobesa ACA BIO. La segmentación que propuso el proyecto de Máximo Kirchner para privilegiar pymes y reducirles cupo a las grandes generó un lobby fuerte en su sector.

Se puede decir que supo neutralizar la atomización que por definición tiene el cooperativismo y moverse como una compañía grande. Hoy tiene dos puertos a pocos kilómetros de Rosario, y uno en la bonaerense Quequén. El ubicado en Timbúes lo inauguró en julio de 2020, cuando había bajado un poco el fragor por la intención del Gobierno de expropiar Vicentin. Los 140 millones de dólares invertidos fueron un cartel que el Presidente no se quiso perder y llenó de elogios a la economía cooperativista, de la cual dijo ser “un enorme admirador”.

Esa suerte de transversalidad, que en 20 días pasó de criticar al Gobierno por la expropiación a abrirle la mesa para inaugurar el puerto en Timbúes, es característica de su despliegue en el terreno político. Es que si bien toda firma de semejante tamaño no puede permanecer ajena a los círculos de poder, sus intereses parecen ser más cooperativos y técnicos, y no tanto de trasfondo político.

Se llevó medianamente bien con Raúl Alfonsín, confrontó con el modelo menemista y fue armoniosa con el kirchnerismo hasta la resolución 125. Esto se explica fácilmente en el vínculo institucional estrecho con Coninagro, entidad rural con el menor espesor político e ideológico de las que integran la Mesa de Enlace. De ahí se impulsó al ex secretario de Agricultura de la Nación del gobierno actual, Julián Echazarreta.

Coninagro no tiene incidencia política como sí sucede con la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), o la propia Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestión que quedó en evidencia al no plegarse a algunos paros. En esta línea, ACA aplica pragmatismo sobre ideología, aunque en ocasiones apremiantes deja en claro su postura, como con la expropiación y también con la Hidrovía, al oponerse a que el Estado se encargue del peaje.

Aquel fatídico 5 de diciembre del default de Vicentin puede terminar siendo, al final de la novela, una oportunidad de expansión para ACA a diferencia del resto de los acreedores que con suerte podrán cobrar su deuda licuada y a destiempo.

Todo esto fue logrando un posicionamiento que, entre los vaivenes del concurso y los cambios internos en Vicentin, terminó colocándola de los dos lados del mostrador con la propuesta de compra de la cerealera.

Para la concursada es determinante que ACA sea una de las compradoras porque le da un aval extra a sus planes. “Que el actor privado con más acreencias a cobrar apueste a la nueva Vicentin transmite plena confianza en el resto de los acreedores. Las condiciones de semejante negociación con suerte podrían conocerse una vez concretada la venta.

La comisión de seguimiento del caso compuesta por legisladoras y legisladores de Santa Fe intentó varias veces reunirse con la directiva de la cooperativa pero no tuvo respuestas, como sí de otras piezas, incluso la cerealera. “La posición de ACA ha sido ambigua. Quisimos saber su punto de vista, incluso porque Sergio Nardelli, dueño de Vicentin, nos comentó que estuvieron en negociación antes del default”, comenta el diputado Frente Social y Popular, Carlos Del Frade.

Una compañía creada desde cero o una Vicentin renovada no es la cuestión de fondo, porque ACA igualmente saldrá ganando. Podrá capitalizar la deuda y quedarse con activos de valor como plantas procesadoras, y así seguir con su expansión exportadora que habitualmente la tiene en los últimos lugares del top ten de agroexportadores. Además, sigue apostando al negocio del bioetanol a base de maíz con su planta cordobesa ACA BIO. La segmentación que propuso el proyecto de Máximo Kirchner para privilegiar pymes y reducirles cupo a las grandes generó un lobby fuerte en su sector.

Se puede decir que supo neutralizar la atomización que por definición tiene el cooperativismo y moverse como una compañía grande. Hoy tiene dos puertos a pocos kilómetros de Rosario, y uno en la bonaerense Quequén. El ubicado en Timbúes lo inauguró en julio de 2020, cuando había bajado un poco el fragor por la intención del Gobierno de expropiar Vicentin. Los 140 millones de dólares invertidos fueron un cartel que el Presidente no se quiso perder y llenó de elogios a la economía cooperativista, de la cual dijo ser “un enorme admirador”.

Esa suerte de transversalidad, que en 20 días pasó de criticar al Gobierno por la expropiación a abrirle la mesa para inaugurar el puerto en Timbúes, es característica de su despliegue en el terreno político. Es que si bien toda firma de semejante tamaño no puede permanecer ajena a los círculos de poder, sus intereses parecen ser más cooperativos y técnicos, y no tanto de trasfondo político.

Se llevó medianamente bien con Raúl Alfonsín, confrontó con el modelo menemista y fue armoniosa con el kirchnerismo hasta la resolución 125. Esto se explica fácilmente en el vínculo institucional estrecho con Coninagro, entidad rural con el menor espesor político e ideológico de las que integran la Mesa de Enlace. De ahí se impulsó al ex secretario de Agricultura de la Nación del gobierno actual, Julián Echazarreta.

Coninagro no tiene incidencia política como sí sucede con la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), o la propia Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestión que quedó en evidencia al no plegarse a algunos paros. En esta línea, ACA aplica pragmatismo sobre ideología, aunque en ocasiones apremiantes deja en claro su postura, como con la expropiación y también con la Hidrovía, al oponerse a que el Estado se encargue del peaje.

Aquel fatídico 5 de diciembre del default de Vicentin puede terminar siendo, al final de la novela, una oportunidad de expansión para ACA a diferencia del resto de los acreedores que con suerte podrán cobrar su deuda licuada y a destiempo.