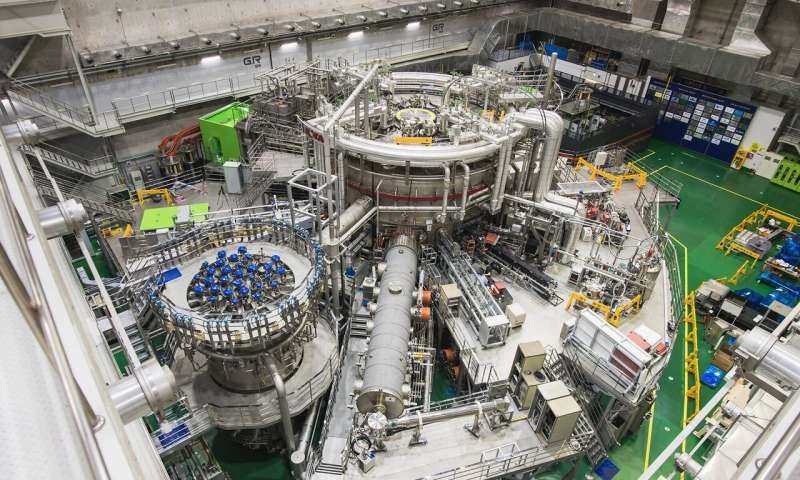

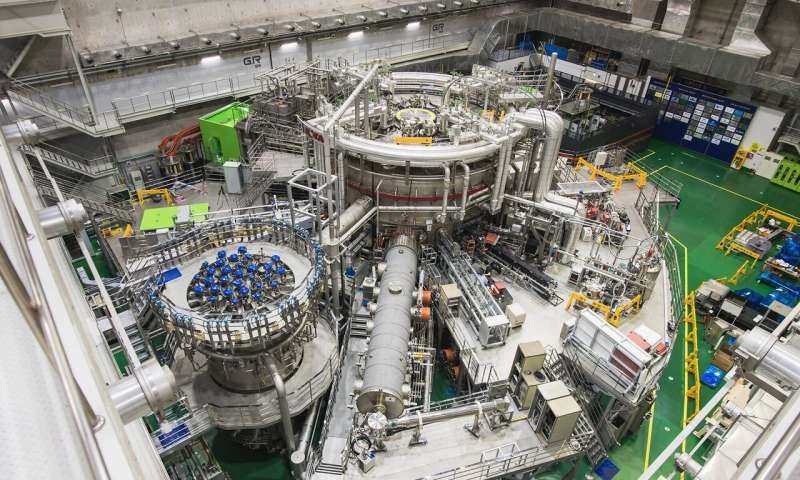

Científicos surcoreanos establecieron un nuevo récord mundial al encender y mantener estable durante 20 segundos un sol artificial. Se trata del dispositivo de fusión nuclear conocido como KSTAR (Investigación Avanzada Tokamak Superconductora de Corea). Consiguieron mantener el plasma con una temperatura de iones de más de 100 millones de grados, más caliente que el Sol.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre pasado. Fue llevado a cabo por el Centro de Investigación KSTAR del Instituto Coreano de Energía de Fusión (KFE), en un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Seúl (SNU) y la Universidad de Columbia de los Estados Unidos.

De acuerdo al portal especializado

Phys.org, para recrear las reacciones, los isótopos de hidrógeno deben colocarse dentro de un dispositivo de fusión como KSTAR para crear un estado del plasma (gas totalmente ionizado a altas temperaturas, diríamos los legos). La «sopa» de núcleos atómicos desnudos y electrones libres resultante es, por la ley de dilatación calientes, tan enrarecida que calificaría como alto vacío en un laboratorio común.

Y es que está a 100 millones de grados, una temperatura casi 6,70 veces mayor que, por ejemplo, la del núcleo de nuestro sol. Ponemos al sol como comparación, porque a fecha de hoy es el único lugar del sistema solar donde se ha podido sostener una fusión de isótopos de hidrógeno que se transforman en helio, pero de manera prolongada.

Obviamente, el sol gana por goleada en esto de la permanencia: entró en «ignición termonuclear» hace 4500 millones de años. Los coreanos, en cambio, han construído un «sol artificial» que ahora logró mantener la ignición durante 20 segundos. Suficiente para ganarle por muerte al resto de las instalaciones tipo Tokamak del resto del planeta, pero nada frente a la muy persistente fusión solar. Y nuevamente, también nada si lo que se busca es una fuente de calor artificial capaz de generar electricidad.

En el núcleo del sol, la fusión se logra por un combo de presión (26,5 peta Pascales) y temperatura (15 millones de grados) imposible de imitar en la Tierra. Un Tokamak, por definición, es una imitación del núcleo solar que tiene que compensar con temperatura lo que no logrará jamás por presión.

Se comprende: el sol logra esa compresión fantástica del plasma de isótopos de hidrógeno de su núcleo por fuerza bruta (en realidad, por masa). Sobre el núcleo se está ejerciendo, por gravedad, el peso del resto de su inmenso corpachón gaseoso. Para ponerlo en numeritos un tanto enloquecedores, el núcleo de nuestro sol está tan comprimido que forma apenas el 0,8 por ciento del volumen de esa estrella, pero contiene el 34% de su masa. La presión de gases de la atmósfera sobre nosotros nos comprime a una atmósfera. La presión de gases en los neumáticos de un auto urbano grande está a entre 2 y 3 atmósferas. La del centro del sol, a 26.474 trillones de 73 atmósferas. ¡Eso es presurizar!

El plasma de tritio (los isótopos más pesados del hidrógeno) están contenido en una especie de botella magnética. Se trata de un túnel circular cuyas paredes están anilladas por afuera de electroimanes de gran potencia. Esos imanes no están hechos de materiales ferrosos comunes, como cualquier imán de heladera, sino de cerámicas que se vuelven superconductivas a temperaturas al menos inferiores a las del nitrógeno líquido. Así las cosas, para poder confinar a 100 millones de grados sobre cero el plasma embotellado magnéticamente, afuera hay que gastar horrores de electricidad en refrigeración. Una contradicción difícil de resolver, si uno lo que quiere, finalmente, es obtener electricidad.

En el «momento mágico» de la ignición, el plasma de tritio empieza a fusionarse en helio, como sucede en el núcleo del sol, porque los núcleos arremeten unos contra otros con tal furia que logran sobreponerse a la repulsión magnética recíproca, ya que ambos tienen carga positiva.

La fusión es exactamente la inversa de la fisión: une núcleos de átomos livianos y obtiene átomos más pesados. Y si compara la fusión de tritio con la fisión del uranio 235 de nuestras centrales nucleares, ésta libera millones de veces más energía por masa de reactivos. La cantidad de tritio que emplearía un Tokamak comercial imaginario capaz de suministrar 500 megavatios eléctricos (máquina imaginaria, por ahora, subrayamos) sería demasiado escasa para mover la aguja de una balanza electrónica de precisión: hablamos de microgramos de materia.

Hidrógeno en el universo hay a patadas, es el elemento químico más común. Pero hidrógeno con 2 neutrones en el núcleo, es decir tritio, ésa es una figurita rara. ¿Y de dónde se sacaría el tritio, cuando exista (si llega a existir) una flota comercial de centrales de fusión? Eso hoy no es problema. La fuente más barata serían los reactores nucleares de fisión tipo CANDU, como la Central Nuclear Embalse, de Córdoba.

De modo que el tritio es el problema más banal de un Tokamak. Los problemas en serio, en orden de gravedad, son:

- ¿Cómo calentar y mantener estable en temperatura el anillo de tritio supercomprimido magnéticamente?

- ¿Cómo lograr que su brutal desprendimiento de energía no destruya las paredes metálicas del recinto en forma de rosca?

- ¿Cómo capturar parte de esa energía para volverla calor capaz de generar electricidad?

Todo esto es para disuadirlo de tratar de construir un Tokamak en el fondo de su casa. Es complicado. Hay otro método de fusión, llamado «de confinamiento inercial», que consta en hacer implotar (es decir explotar hacia adentro), una tras otra, pequeñísimas esferitas que contienen tritio iluminándolas simultáneamente con centenares de rayos laser de muy alta potencia. En esas implosiones, el tritio es comprimido brevísimamente a presiones ésta vez si comparables con las del núcleo del sol.

Cada esferita es, técnicamente, una bomba termonuclear en miniatura, y explota dentro de un búnker metálico blindado llamado hohlraum (cámara hueca, en alemán). Este método, cuyo máximo exponente es la National Ignition Facility del Lawrence Livermoore Lab de California, EEUU, es tan o más tecnológicamente endiablado que los comparativamente más comunes Tokamaks existentes en varios países. Nuevamente, la cuenta de luz de cada ignición es temible, pero se va acercando lentístimamente a un balance neutro, en el que la energía gastada por los láseres empieza a parecerse a la liberada por la explosión de cada pellet.

La recuperación de esa energía para volverla electricidad es también un asunto bastante misterioso, incluso para quienes, como nosotros, estamos mentalmente acostumbrados a no maravillarnos de que una serie de violentas explosiones de un aerosol de nafta y aire logren mover un auto, y eso sin que el motor salte en pedazos. La cuenta de mantenimiento de un hohlraum es probablemente peor que la de los Tokamaks, lo que explica que haya más laboratorios de éste último tipo. Decir que mantienen entre sí relaciones colaborativo-competitivas no alcanza siquiera para entender cómo se vinculan.

Lo de Corea es un

récord mundial, dado que en ocasiones anteriores sólo se logró mantener temperaturas de 100 millones de grados durante lapsos de tiempo más acotados. En 2018 el experimento sólo logró mantener la temperatura durante 1,5 segundos. En 2019, alcanzaron la hazaña al menos dos veces, pero sólo durante ocho segundos.

El anterior récord correspondía al

Joint European Torus, otro Tokamak situado en Gran Bretaña, que logró mantener ese «sol artificial» por 10 segundos en las mismas condiciones. Aunque Gran Bretaña ahora quedó legalmente fuera de Europa, éste experimento al cual aporta cantidad de plata la UE se mantiene multilateral.

La contención magnética del plasma, en un Tokamak, cumple dos funciones: comprimir el plasma y mantenerlo bien lejos de las paredes metálicas del toroide. A 100 millones de grados, por muy incorpóreo y enrarecido que sea este gas ionizado, no le es indiferente a la integridad de ninguna aleación. Pero además, el contacto del plasma con la pared lo enfría instantáneamente y estropea el experimento.

En su corrida de 2020, el KSTAR coreano mejoró el rendimiento de lo que los físicos llaman «modo de barrera de transporte interno», una tecnología desarrollada en 2020 destinada a mantener la compresión y el calor del plasma el mayor tiempo posible, y del cual no dan detalles. Obviamente, pasada la barrera de los 20 segundos y pulverizado el orgullo europeo, los físicos coreanos habrán brindado largamente con varias botellas de Soju (el licor nacional), y se descuenta que irán por más (por más tiempo de fusión).

El KSTAR comenzó a operar el dispositivo en agosto pasado y su objetivo es lograr una operación continua de

300 segundos con una temperatura de iones superior a 100 millones de grados para 2025.

«Las tecnologías requeridas para operar largo tiempo el plasma a 100 millones de grados son clave para hacer viable la energía de fusión», explicó

el director del KSTAR, Si-Woo Yoon. Agregó que el logro de su plataforma representa «un importante punto de inflexión en la carrera por asegurar las tecnologías para operar el plasma de alto rendimiento a largo plazo», lo que en el futuro servirá para la «fusión nuclear comercial».

En esta tecnología se está trabajando también en el Reino Unido, Francia y otros países europeos, aparte de EEUU y China, según informa el portal

RT.

Comentario de AgendAR:

Se trata de un logro impresionante, en especial si tenemos en cuenta que Corea del Sur era hace 60 años un país agrícola empobrecido y destruido por la guerra. Merece nuestra admiración.

Pero estos son experimentos de ciencia aplicada: están lejos de ser una tecnología comercial reproducible y predecible. El objetivo de la fusión nuclear comercial, presentada por sus cultores como fuente de energía supuestamente inagotable y limpia, sigue siendo conjetural. Como dicen los físicos del palo, «hace 60 años que estamos a 10 años de conseguir la fusión nuclear controlada estable».

Lo cierto es que están arrimando un poco la bocha. Vamos los coreanos.

La contención magnética del plasma, en un Tokamak, cumple dos funciones: comprimir el plasma y mantenerlo bien lejos de las paredes metálicas del toroide. A 100 millones de grados, por muy incorpóreo y enrarecido que sea este gas ionizado, no le es indiferente a la integridad de ninguna aleación. Pero además, el contacto del plasma con la pared lo enfría instantáneamente y estropea el experimento.

En su corrida de 2020, el KSTAR coreano mejoró el rendimiento de lo que los físicos llaman «modo de barrera de transporte interno», una tecnología desarrollada en 2020 destinada a mantener la compresión y el calor del plasma el mayor tiempo posible, y del cual no dan detalles. Obviamente, pasada la barrera de los 20 segundos y pulverizado el orgullo europeo, los físicos coreanos habrán brindado largamente con varias botellas de Soju (el licor nacional), y se descuenta que irán por más (por más tiempo de fusión).

El KSTAR comenzó a operar el dispositivo en agosto pasado y su objetivo es lograr una operación continua de 300 segundos con una temperatura de iones superior a 100 millones de grados para 2025.

«Las tecnologías requeridas para operar largo tiempo el plasma a 100 millones de grados son clave para hacer viable la energía de fusión», explicó el director del KSTAR, Si-Woo Yoon. Agregó que el logro de su plataforma representa «un importante punto de inflexión en la carrera por asegurar las tecnologías para operar el plasma de alto rendimiento a largo plazo», lo que en el futuro servirá para la «fusión nuclear comercial».

En esta tecnología se está trabajando también en el Reino Unido, Francia y otros países europeos, aparte de EEUU y China, según informa el portal RT.

La contención magnética del plasma, en un Tokamak, cumple dos funciones: comprimir el plasma y mantenerlo bien lejos de las paredes metálicas del toroide. A 100 millones de grados, por muy incorpóreo y enrarecido que sea este gas ionizado, no le es indiferente a la integridad de ninguna aleación. Pero además, el contacto del plasma con la pared lo enfría instantáneamente y estropea el experimento.

En su corrida de 2020, el KSTAR coreano mejoró el rendimiento de lo que los físicos llaman «modo de barrera de transporte interno», una tecnología desarrollada en 2020 destinada a mantener la compresión y el calor del plasma el mayor tiempo posible, y del cual no dan detalles. Obviamente, pasada la barrera de los 20 segundos y pulverizado el orgullo europeo, los físicos coreanos habrán brindado largamente con varias botellas de Soju (el licor nacional), y se descuenta que irán por más (por más tiempo de fusión).

El KSTAR comenzó a operar el dispositivo en agosto pasado y su objetivo es lograr una operación continua de 300 segundos con una temperatura de iones superior a 100 millones de grados para 2025.

«Las tecnologías requeridas para operar largo tiempo el plasma a 100 millones de grados son clave para hacer viable la energía de fusión», explicó el director del KSTAR, Si-Woo Yoon. Agregó que el logro de su plataforma representa «un importante punto de inflexión en la carrera por asegurar las tecnologías para operar el plasma de alto rendimiento a largo plazo», lo que en el futuro servirá para la «fusión nuclear comercial».

En esta tecnología se está trabajando también en el Reino Unido, Francia y otros países europeos, aparte de EEUU y China, según informa el portal RT.