La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) publicó en su Portal de Información Geoespacial (Geoportal) una serie de nuevos productos sobre precipitaciones basados en información satelital. Con acceso libre y gratuito, constituyen un insumo de interés para la comunidad de ciencia y tecnología así como para usuarios finales. Los productos, desarrollados por la Gerencia de Vinculación Tecnológica de la CONAE, incluyen datos acumulados de precipitación en periodos diarios y mensuales, anomalías mensuales y series históricas.La CONAE publicó en su Geoportal nuevos productos sobre precipitaciones basados en información satelital, con acceso libre y gratuito.

— CONAE (@CONAE_Oficial) January 30, 2023

Te contamos más en esta nota 👉 t.co/rMgPYecxpt pic.twitter.com/Do7kwNrabx

La CONAE ofrece gratuitamente informacion satelital sobre lluvias

El crecimiento del comercio electrónico en la Argentina

Ventajas competitivas de Argentina

Consultado por los factores que alimentan estas proyecciones, Radavero señala que «Argentina es tierra fértil” y enumera las siguientes razones para estas expectativas:- La buena penetración de internet y de smartphones.

- El buen nivel de bancarización y el acceso a tarjetas.

- El desarrollo logístico.

Nuevos sectores en ecommerce

Radavero resalta en particular el efecto que tuvo la pandemia en sectores que tradicionalmente no se volcaban al comercio electrónico y decidieron abrir ese canal durante las restricciones sanitarias. “Esto expuso el comercio electrónico a gente que tardaba más tiempo en meterse y a marcas que eran más reacias y en la pandemia encontraron que era un canal alternativo viable y rentable”, señaló. Entre los sectores que destaca que se acercaron al canal online están las pescaderías, los corralones, ferreterías, además de artículos para el hogar e indumentaria. En gran parte un factor que alimenta su permanencia en el canal digital es el alcance: “Descubrieron que pueden ampliar sus audiencias. Lo que pensaban que era un local a la calle, puede ahora traspasar esas fronteras. Por ejemplo algunas tiendas en la calle Avellaneda (en el barrio porteño de Flores), marcas que históricamente eran de gente que tenía local e iba a comprar. Hoy esas tiendas crearon marcas en Tiendanube y venden a todo el país. Eso también generó un cambio en el negocio presencial. Además ganan el margen con el acceso a la venta minorista”.Consejos para emprendedores

No todos empiezan un emprendimiento con los recursos suficientes para lanzar campañas elaboradas o hacer acuerdos con influencers. Pero para Radavero esto no es necesariamente un impedimento y recomienda tres acciones que pueden tomarse.- Humanizar la marca: construir una marca cercana con la audiencia puede ser un gran recurso para empresas chicas y emprendedores.

- Segmentar: dedicarle tiempo a definir la audiencia, para quién es el producto.

- Publicidad en redes sociales: una vez realizada la segmentación de la audiencia, invertir en redes sociales cobra sentido. “Invertir entre el 10 o 15% de la facturación, que es lo habitual, si no hiciste los primeros dos pasos, estás tirando plata. Las redes permiten ser bien específico para segmentar audiencia y una inversión pequeña genera retornos en poco tiempo».

Tendencias

Otro de los cambios que detectaron en el último tiempo es una mayor demanda de empresas b, es decir, las compañías que buscan medir su impacto social y ambiental y asumen compromisos en ese sentido. “Vemos más productos relacionados con el cuidado personal, alimentación saludable. Y la contracara es de donde vienen todos estos productos: alimentos que sean o no orgánicos, productos biodegradables. Los consumidores se están fijando en eso, cada vez más las empresas b le muestran a sus audiencias con menos impacto, un sourcing responsable de materias primas, y el consumidor lo valora, tiende a una compra más responsable”. “Hay varias marcas que tenemos que trabajan la inclusión desde el producto, talles grandes, diseños sin género asociado, rompiendo los moldes de ropa femenina o masculina. Ahí si vemos más emprendedoras trabajando en eso. Además estas marcas le permiten a gente que se quedaba fuera del mercado tradicional encontrar propuestas responsables”, agrega.Desafíos 2023

Desde Tiendanube destacan que proyectan el 20% de crecimiento anual y aseguran que “es una buena estimativa”. “Estamos enfocados en seguir llegando a nuevos emprendedores y nuevas marcas”. Agregan una nueva unidad que están desarrollando: “Queremos llegar a las pymes, orientarnos también a empresas de más complejidad o medianas que venden online pero quieren un salto cuantitativo”. Por último, otro de los objetivos para el próximo año es enfocarse en el desarrollo de una solución de pagos virtualesWintershall Dea: «la Argentina puede abastecer con gas a Europa»

Mario Mehren, el CEO de Wintershall Dea, afirmó en su visita al país que la Argentina puede desempeñar un papel importante en el abastecimiento energético de Europa. Es la compañía independiente de gas y petróleo más grande de ese continente y una de las productoras de gas más importantes de la Argentina. El Proyecto Fénix, el actual desarrollo offshore insignia de Wintershall Dea en Tierra del Fuego, proporcionará importantes volúmenes de gas por más de 15 años.

El CEO de la compañía Wintershall Dea, Mario Mehren, formó parte de la delegación de empresarios alemanes que acompañó al Canciller de ese país, Olaf Scholz, en su viaje a la Argentina este fin de semana. En su visita al país, Mehren afirmó que la Argentina tiene el potencial para desempeñar un papel importante en el mercado energético sudamericano y, al mismo tiempo, contribuir al abastecimiento de Alemania y Europa. Wintershall Dea es la compañía independiente más importante en producción de gas natural y petróleo de Europa y hace pocos días acaba de anunciar su salida definitiva de sus operaciones en Rusia. Está en el país desde hace 45 años y hoy es uno de los productores de gas más importantes de la Argentina con proyectos en Tierra del Fuego y Neuquén. “Actualmente, la Argentina se encuentra en proceso de ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala, como la ampliación de la red nacional de gasoductos, para aprovechar su potencial. El objetivo principal es conseguir la independencia de las importaciones de energía como primer paso y, luego, establecer al país como proveedor de energía en el mercado mundial, más allá de las exportaciones regionales existentes”, afirmó Mehren. “Si se logra esto, la Argentina también tendría potencial para suministrar energía a Europa a largo plazo. Nosotros en Wintershall Dea apoyamos al país en este camino con nuestra. Nuestra atención se centra en la producción responsable de gas natural en las regiones de Tierra del Fuego y Neuquén, en la que ya estamos realizando una importante contribución al suministro energético de Argentina”. También, Mehren señaló en su visita que “la Argentina es uno de los países más importantes de nuestra cartera global. Especialmente en el sector energético, ofrece un enorme potencial, entre otras cosas, por los recursos de gas existentes”.Proyecto Fénix

En la actualidad, Wintershall Dea planea realizar nuevas inversiones para expandir la producción de gas frente a la costa de Tierra del Fuego, donde tiene una participación del 37,5% en CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1), la concesión de producción de gas más austral, desde donde se cubre actualmente alrededor del 15% de la demanda de la Argentina. En el marco de CMA-1, Wintershall Dea desarrolla junto con el operador Total Energies y su socio Pan American Energy (PAE) el Proyecto Fénix, el cual es de gran importancia para el país y comenzará a producir gas a partir de inicios de 2025. La inversión total del consorcio en este desarrollo offshore será de alrededor de US$ 700 millones y tendrá una producción de 10 millones de metros cúbicos de gas al día (MMm3/d). Se prevé que Fénix suministrará importantes volúmenes de gas natural durante más de 15 años. Además, Wintershall Dea pasó a formar parte del consorcio nacional del hidrógeno “H2ar”, la iniciativa intersectorial de la industria para promover la economía del hidrógeno en la Argentina. Con esta incorporación, la compañía alemana refuerza su compromiso como actor clave en las políticas de descarbonización y la transición energética del país.La saga de la Argentina nuclear – XVIII

Daniel E. Arias

Alemania y Argentina acordaron medidas para impulsar emprendimientos locales

ACUERDO ENTRE ARGENTINA Y ALEMANIA PARA EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

— Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) January 29, 2023

🇦🇷🤝🏻🇩🇪

El Ministerio de Economía suscribió una Carta de Intención Conjunta con el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima Alemán. pic.twitter.com/9pOnTOO755

La CNEA y el MinCyT avanzaran con proyectos con Corea, India y Francia

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Adriana Serquis y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus se reunirán en los tres países con autoridades de organismos vinculados al uso pacífico de la energía nuclear. El objetivo del viaje es estrechar lazos de colaboración y establecer alianzas estratégicas.

La presidenta de la CNEA Adriana Serquis y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus, emprenden este lunes una misión oficial a la República de Corea, India y Francia. Durante más de diez días mantendrán reuniones con autoridades de los principales organismos vinculados al uso pacífico de la energía nuclear y recorrerán diferentes instalaciones nucleares y de investiogación. El objetivo es estrechar lazos de colaboración y establecer alianzas en áreas estratégicas.

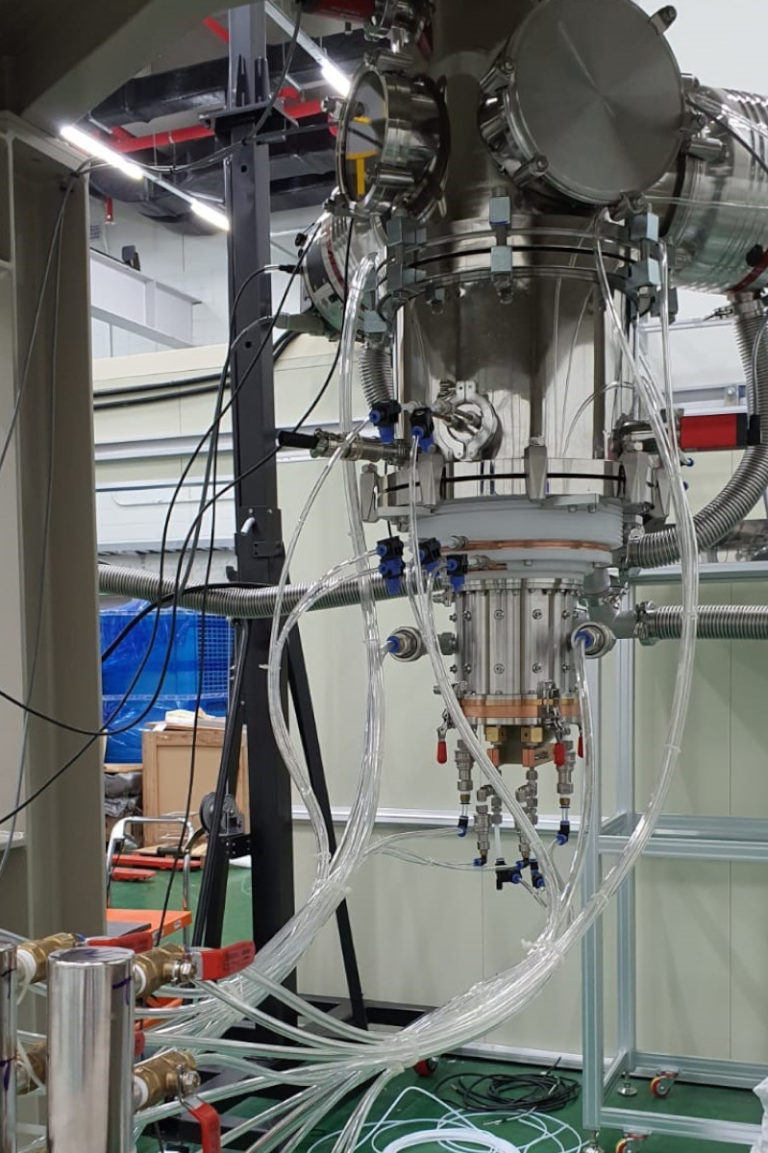

En Corea, país con el que la CNEA firmó un memorándum de entendimiento para colaborar en materia de medicina nuclear, visitarán el Instituto Coreano de Ciencias Médicas y Radiológicas (KIRAMS por sus siglas en inglés), ubicado en Seúl y especializado en las aplicaciones médicas de la radiación. En el marco de un contrato de innovación tecnológica celebrado entre la CNEA y el KIRAMS, Corea le compró a la Argentina un acelerador de protones de alta corriente para tratamiento del cáncer por Captura Neutrónica en Boro, que fue montado por expertos argentinos. Ahora se proyecta continuar colaborando con asistencia técnica.

Durante esta etapa de la gira los funcionarios también irán al Instituto Coreano de Energía de Fusión, que realiza investigaciones en fusión nuclear. Además, recorrerán el Instituto de Investigación de Energía Atómica (KAERI, por sus siglas en inglés), con el que se han mantenido intercambios a nivel técnico relacionados al desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR) en ambos países. El KAERI diseñó el SMART, mientras la Argentina avanza con el CAREM.

Adicionalmente se mantendrán intercambios entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIK), el KAERI y la CNEA vinculados al desarrollo de producción de radioisótopos por ciclotrón (blancos de irradiación, separación radioquímica y aplicaciones de radio farmacia, marcación y caracterización in vitro e in vivo). Este plan se encuentra enmarcado en el Project Concept Paper (PCP) del “Coordinated Project for Clinical Translation of Theragnostic Radiopharmaceuticals in Argentina” (Proyecto Coordinado de Traducción Clínica de Radiofármacos Teragnósticos), presentado por nuestro país en el año 2021.

La delegación también visitará el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (Korea Aerospace Research Institute), conocido como KARI. Y habrá encuentros con autoridades del National Research Council of Science and Technology y de Women in Nuclear Korea.

Como parte de la agenda, Serquis y Filmus serán recibidos por Lee Jong-ho, el ministro de Ciencia y TICs de la República de Corea. El tema central del encuentro será el diseño de acciones para implementar el memorándum de entendimiento sobre cooperación en el ámbito de la Tecnología de la Información y la Comunicación firmado en julio de 2022 entre ambos países.

Mientras tanto, está prevista una reunión con el vicepresidente ejecutivo senior de Pohang Iron and Steel Company (POSCO), Byeong-Og Yoo. Esta empresa es una de las principales productoras de acero del mundo y está instalando una planta de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Salta. Entre esa provincia y las de Catamarca y Jujuy reúnen el 20% de los yacimientos de litio del mundo.

La misión oficial continuará en la India, donde en Nueva Delhi habrá encuentros con el canciller Subrahmanyam Jaishankar y los ministros de Ferrocarriles, Comunicaciones, Electrónica y Tecnologías de la Información, Ashwini Vaishnaw, y de Ciencia, Tecnología y Ciencias de la Tierra, Jitendra Singh.

En Mumbai, la comitiva argentina se reunirá con el secretario del Departamento de Energía Atómica y presidente de la Comisión de Energía Atómica, Kamlesh Nilkanth Vyas. También con autoridades del Board of Radiation & Isotope Technology (BRIT), que le adquirió a INVAP una planta llave en mano para la producción de Molibdeno-99, un insumo esencial que se utiliza con fines diagnósticos en medicina nuclear. La puesta en marcha de esta planta se llevó a cabo mediante una asistencia técnica por parte de expertos de la CNEA durante 2022. Esta instalación se encuentra en el Bhabha Atomic Research Center (BARC), que también será visitado por los funcionarios.

La misión oficial culminará en Francia, donde Adriana Serquis y Daniel Filmus mantendrán una audiencia con la ministra de Enseñanza Superior e Investigación de Francia, Sylvie Retailleau. Además, se encontrarán con autoridades del Centre National de la Recherche Scientifique y del Comisariado de Energía Atómica y Energías Alternativas (French Alternative Energies and Atomic Energy Commission-CEA). Este último es el principal organismo público de investigación científica en la materia en Francia, y la contraparte histórica con la que ha desarrollado colaboración la CNEA en diversas áreas.

Ambos funcionarios también visitarán el Centro para Nanociencia y Nanotecnología C2N, donde mantendrán intercambios para explorar áreas de colaboración conjunta.

Los drones en la guerra moderna: el caso de los Shahed iraníes en la guerra de Ucrania

Un camión Himars lanzando sus misiles.

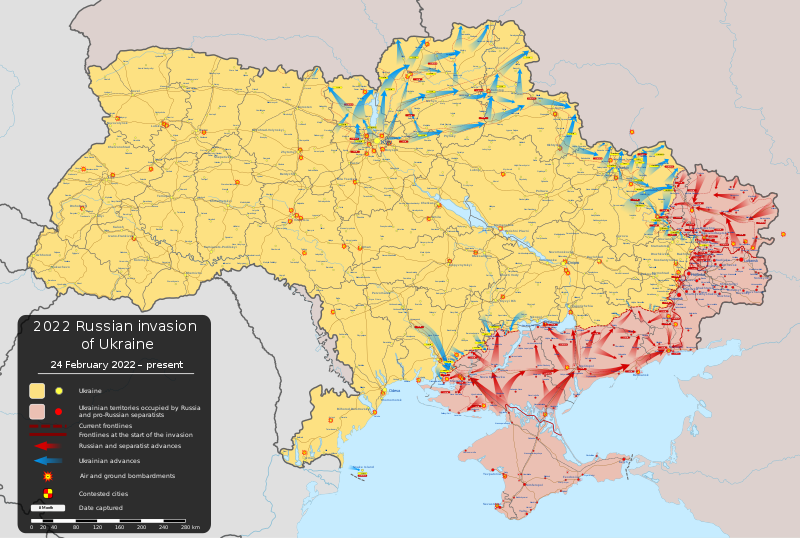

Si hay que atribuir el actual derrumbe del frente Norte de Jarkov a un arma, ésa ha sido el Himars, pero usado en otro lado muy al Sur, en Kherson. Estos camioncitos permitieron que Ucrania pasara bruscamente del combate estático de trincheras, al estilo de la Primera Guerra Mundial, a la actual “blitzkrieg” que se vio este verano en el frente Noreste. Muy móviles, usados “en red” con observación desde drones, desde aviones AWACS, desde satélites y por informantes terrestres, los Himars vienen destruyendo el lado más flaco del Ejército Ruso: su logística de retaguardia.

A fuerza de potencia continental y atada mentalmente más a defenderse que a atacar, la logística rusa siempre dependió de la red ferroviaria nacional. Por algo Ucrania hace tiempo que dinamitó toda conexión por riel con Rusia: son vías de igual trocha (152 mm.) y de una misma red, reconstruida por la URSS luego de expulsar a Alemania, y cuando no era siquiera imaginable la secesión ucraniana de 1991. Pero desde la punta de riel actual hasta llegar al frente, Rusia necesita de camiones y no tiene la cantidad necesaria.

La llanura ucraniana en general no ofrece más obstáculos militarmente significativos que sus ríos, que son escénicos, caudalosos, anchos y profundos. Casi hechos a medida de esta situación, los Himars cruzan 80 km. a velocidad supersónica y pegan con una precisión de 2 metros.

Primero los Himars eliminaron los puentes de acero y hormigón que cruzan el Dnieper y el Siviersky-Donetsk, y luego de que a los rusos se les hizo imposible repararlos, los Himars siguieron destruyendo los puentes de pontones improvisados como plan B. Tienen esa precisión.

Un camión Himars lanzando sus misiles.

Si hay que atribuir el actual derrumbe del frente Norte de Jarkov a un arma, ésa ha sido el Himars, pero usado en otro lado muy al Sur, en Kherson. Estos camioncitos permitieron que Ucrania pasara bruscamente del combate estático de trincheras, al estilo de la Primera Guerra Mundial, a la actual “blitzkrieg” que se vio este verano en el frente Noreste. Muy móviles, usados “en red” con observación desde drones, desde aviones AWACS, desde satélites y por informantes terrestres, los Himars vienen destruyendo el lado más flaco del Ejército Ruso: su logística de retaguardia.

A fuerza de potencia continental y atada mentalmente más a defenderse que a atacar, la logística rusa siempre dependió de la red ferroviaria nacional. Por algo Ucrania hace tiempo que dinamitó toda conexión por riel con Rusia: son vías de igual trocha (152 mm.) y de una misma red, reconstruida por la URSS luego de expulsar a Alemania, y cuando no era siquiera imaginable la secesión ucraniana de 1991. Pero desde la punta de riel actual hasta llegar al frente, Rusia necesita de camiones y no tiene la cantidad necesaria.

La llanura ucraniana en general no ofrece más obstáculos militarmente significativos que sus ríos, que son escénicos, caudalosos, anchos y profundos. Casi hechos a medida de esta situación, los Himars cruzan 80 km. a velocidad supersónica y pegan con una precisión de 2 metros.

Primero los Himars eliminaron los puentes de acero y hormigón que cruzan el Dnieper y el Siviersky-Donetsk, y luego de que a los rusos se les hizo imposible repararlos, los Himars siguieron destruyendo los puentes de pontones improvisados como plan B. Tienen esa precisión.

De este modo, los ucranianos dejaron la primera línea rusa de fuego del Sur, la que defiende Kherson, aislada de su retaguardia, sin reaprovisionamientos y peor aún, sin vía de escape en caso de cercamiento. Ver este video de la CNN.

Rusia, cortísima de recursos humanos por primera vez en su historia militar, durante todo agosto mandó sus tropas de élite a impedir el asedio de Kherson, una llave posible de acceso a la península de Crimea. Pero al hacerlo tuvo que desguarnecer Járkov y dejar el frente de esa provincia en manos de reclutas escasamente entrenados. Lo dicho: no le sobran hombres ni camiones.

En cambio, ese amague en el Sur a Kiev le salió redondo: atacó en el Norte con tropas voluntarias (las Brigadas Territoriales, algo así como nuestra Gendamería) y en una semana y media reconquistó 6000 km2 de terruño.

Pero ahora Rusia está sugiriendo, sin declaración alguna al respecto, que si empezaron con los Triple Siete, los próximos blancos van a ser esos Himars que tan buen resultado venían dando a Ucrania.

Asunto complicado, porque –por cuestiones de entrenamiento- estos sistemas misilísticos no son armas de tubo. Los comandan expertos con uniforme muy ucraniano, pero acento texano o de Missouri, y no quieras ver sus nombres y cómo le pegan a las hamburguesas. Cosas de la globalización.

De este modo, los ucranianos dejaron la primera línea rusa de fuego del Sur, la que defiende Kherson, aislada de su retaguardia, sin reaprovisionamientos y peor aún, sin vía de escape en caso de cercamiento. Ver este video de la CNN.

Rusia, cortísima de recursos humanos por primera vez en su historia militar, durante todo agosto mandó sus tropas de élite a impedir el asedio de Kherson, una llave posible de acceso a la península de Crimea. Pero al hacerlo tuvo que desguarnecer Járkov y dejar el frente de esa provincia en manos de reclutas escasamente entrenados. Lo dicho: no le sobran hombres ni camiones.

En cambio, ese amague en el Sur a Kiev le salió redondo: atacó en el Norte con tropas voluntarias (las Brigadas Territoriales, algo así como nuestra Gendamería) y en una semana y media reconquistó 6000 km2 de terruño.

Pero ahora Rusia está sugiriendo, sin declaración alguna al respecto, que si empezaron con los Triple Siete, los próximos blancos van a ser esos Himars que tan buen resultado venían dando a Ucrania.

Asunto complicado, porque –por cuestiones de entrenamiento- estos sistemas misilísticos no son armas de tubo. Los comandan expertos con uniforme muy ucraniano, pero acento texano o de Missouri, y no quieras ver sus nombres y cómo le pegan a las hamburguesas. Cosas de la globalización.

Los obuses Triple Siete han sido los primeros blancos de los Shahed. Ahora seguirán los Himars.

Lo curioso es que Rusia, con su tradición ya centenaria en construcción aeronáutica y mucha trayectoria en aviación robótica, haya tenido que comprar este dron a Irán, tecnológicamente un recién llegado. ¿No es ridículo, un país con semejante cultura militar, probada en tantas guerras, capaz de liquidar a adversarios tan “high tech” como los alemanes? ¿Y de yapa ganar sus batallas con despliegues masivos de armas casi demasiado racionalistas, más bien sacrificables, y siempre de menor costo?

Como dijo alguna vez el “padrecito” Iosip Stalin: “Hay algo cualitativo en la cantidad”. Es lo que se le ocurrió al Pepe mientras, pipa en mano, miraba una interminable marea de tanques T-34, espléndidamente diseñados, pésimamente construidos, sin siquiera pintar, pero sobre todo, sencillos, irrompibles y baratos. Desfilaban ante el Kremlin antes de ir a estrellarse, sin parada previa, contra las avanzadas alemanas en Yásnaia Poliana, a apenas 15 kilómetros de Moscú. Los resultados de esa batalla del 31 de Septiembre de 1941, y de todas las que siguieron hasta la toma de Berlín, le dieron razón al Pepe.

Pero hoy lo cuantitativo evade a Rusia. Los ivanes son tan capaces de “high tech” como los países fundacionales de la OTAN. Pero en la secesión que fragmentó a la URSS en 1991 se perdieron la mitad de sus 290 millones de habitantes, un total de 15 repúblicas y dos tercios del PBI de 1990. Lo que no les da a los rusos es el sobolyi para llevar su tecnología más finolis a un frente de guerra, incluso de cercanías, en suficiente cantidad como para hacer diferencia.

Es fama que el mejor caza multirrol de estos tiempos es el Sukhoi 57. Se trata de un avión de combate de 5ta generación “stealth”. Probablemente sea superior en aviónica, armamento y maniobra a los F-22 o F-35 estadounidenses, esas maravillas tan caras. Y seguro que es de precio considerablemente menor. Pero desde 2002 Rusia no logra construir los Su-57 necesarios para armar siquiera 2 regimientos aéreos. Y desde ya, la vez que los Su-57 pintaron en Ucrania –sobre Kiev, por ejemplo- fue más bien “para la foto”.

Que una tecnopotencia tan wow como Rusia deba comprarle el Shahed-136 a Irán no cierra. Salvo que se tenga en cuenta que a veces la tradición militar previa pesa en contra, y que los recién llegados tienen a su favor la ventaja de haber empezado desde cero. No por nada, mal que pese esto en algunas capitales, la panoplia más diversificada y peligrosa de drones en el mundo hoy la tienen Turquía, Irán e Israel, y los dos primeros países son unos recién caídos de la palmera en trayectoria aeronáutica.

Ahí hay un mensaje para la Argentina, que en 2016 tuvo la extrema deferencia (hacia Washington) de interrumpir el programa SARA, Sistema Aeronáutico Robótico Argentino de INVAP y FAdeA.

Hay otra cosa en esta compra rusa de drones persas: que la denominación de origen del sistema quizás sea un mensaje más poderoso que los más o menos 40 kg. de explosivo que lleva cada Shahed a bordo. Si Ucrania tiene los 30 países de la OTAN –incluida Turquía- como back-up en armamento, Rusia dice que, bueno, tampoco es que esté tan sola en este mundo.

Los destinatarios de ese mensaje tal vez no sean tanto la OTAN o Ucrania como China y la India, que por ahora vienen dejando a Rusia en la estacada, a ver cómo se las arregla, si se las arregla. Al parecer, se las arregla.

Y parece que seguirá arreglándoselas. Si la ofensiva relampagueante en la provincia de Jarkov puso a Rusia contra las cuerdas, ahora ésta movió las cuerdas: el ring crece sobre el ringside. Rusia sumó como co-beligerante a otro país más, en una guerra que, al menos del lado de la OTAN, ya involucra a demasiados partícipes indirectos y en demasiadas partes del mundo, y que está costando demasiado -y de modo global- en vidas, infraestructura, inflación y desempleo.

Si Rusia hace una compra masiva o se pone a fabricar este dron bajo licencia, no sólo la retaguardia ucraniana sino todo el país y su infraestructura eléctrica, de agua y de transportes se vuelven muy vulnerables, y todo a muy bajo costo para Moscú.

“Que nos den algo como esto”, reclamó el citado artillero ucraniano Kulagin a nada menos que el Wall Street Journal: no es que el coronel no tiene quién le escriba.

En realidad, a Ucrania le vienen sobrando drones de todo tipo y origen: desde el comienzo de la guerra, ha usado con notorio éxito el TB2 Bayraktar turco, que no es un arma kamikaze sino un dron de observación a hélice, propulsado con un motor pistonero Rotax 912 de 100 HP. Es el mismo que usan nuestros banales pilotos de ultraliviano en los fines de semana. Pero ese Rotax cuesta N veces más que el motorcito de dos tiempos del Shahed.

Los Bayraktar, arma estrella de los 5 primeros meses de esta guerra, pueden portar misiles antitanque TOW y otras municiones bajo las alas. Ya se perdió la cuenta de tanques rusos que hicieron pomada, y queda para la fama el papel de al menos un Bayraktar como apuntador de artillería o como distractor en el hundimiento del crucero misilístico Moskva con misiles crucero Neptuno, el 14 de Abril de este año.

Los obuses Triple Siete han sido los primeros blancos de los Shahed. Ahora seguirán los Himars.

Lo curioso es que Rusia, con su tradición ya centenaria en construcción aeronáutica y mucha trayectoria en aviación robótica, haya tenido que comprar este dron a Irán, tecnológicamente un recién llegado. ¿No es ridículo, un país con semejante cultura militar, probada en tantas guerras, capaz de liquidar a adversarios tan “high tech” como los alemanes? ¿Y de yapa ganar sus batallas con despliegues masivos de armas casi demasiado racionalistas, más bien sacrificables, y siempre de menor costo?

Como dijo alguna vez el “padrecito” Iosip Stalin: “Hay algo cualitativo en la cantidad”. Es lo que se le ocurrió al Pepe mientras, pipa en mano, miraba una interminable marea de tanques T-34, espléndidamente diseñados, pésimamente construidos, sin siquiera pintar, pero sobre todo, sencillos, irrompibles y baratos. Desfilaban ante el Kremlin antes de ir a estrellarse, sin parada previa, contra las avanzadas alemanas en Yásnaia Poliana, a apenas 15 kilómetros de Moscú. Los resultados de esa batalla del 31 de Septiembre de 1941, y de todas las que siguieron hasta la toma de Berlín, le dieron razón al Pepe.

Pero hoy lo cuantitativo evade a Rusia. Los ivanes son tan capaces de “high tech” como los países fundacionales de la OTAN. Pero en la secesión que fragmentó a la URSS en 1991 se perdieron la mitad de sus 290 millones de habitantes, un total de 15 repúblicas y dos tercios del PBI de 1990. Lo que no les da a los rusos es el sobolyi para llevar su tecnología más finolis a un frente de guerra, incluso de cercanías, en suficiente cantidad como para hacer diferencia.

Es fama que el mejor caza multirrol de estos tiempos es el Sukhoi 57. Se trata de un avión de combate de 5ta generación “stealth”. Probablemente sea superior en aviónica, armamento y maniobra a los F-22 o F-35 estadounidenses, esas maravillas tan caras. Y seguro que es de precio considerablemente menor. Pero desde 2002 Rusia no logra construir los Su-57 necesarios para armar siquiera 2 regimientos aéreos. Y desde ya, la vez que los Su-57 pintaron en Ucrania –sobre Kiev, por ejemplo- fue más bien “para la foto”.

Que una tecnopotencia tan wow como Rusia deba comprarle el Shahed-136 a Irán no cierra. Salvo que se tenga en cuenta que a veces la tradición militar previa pesa en contra, y que los recién llegados tienen a su favor la ventaja de haber empezado desde cero. No por nada, mal que pese esto en algunas capitales, la panoplia más diversificada y peligrosa de drones en el mundo hoy la tienen Turquía, Irán e Israel, y los dos primeros países son unos recién caídos de la palmera en trayectoria aeronáutica.

Ahí hay un mensaje para la Argentina, que en 2016 tuvo la extrema deferencia (hacia Washington) de interrumpir el programa SARA, Sistema Aeronáutico Robótico Argentino de INVAP y FAdeA.

Hay otra cosa en esta compra rusa de drones persas: que la denominación de origen del sistema quizás sea un mensaje más poderoso que los más o menos 40 kg. de explosivo que lleva cada Shahed a bordo. Si Ucrania tiene los 30 países de la OTAN –incluida Turquía- como back-up en armamento, Rusia dice que, bueno, tampoco es que esté tan sola en este mundo.

Los destinatarios de ese mensaje tal vez no sean tanto la OTAN o Ucrania como China y la India, que por ahora vienen dejando a Rusia en la estacada, a ver cómo se las arregla, si se las arregla. Al parecer, se las arregla.

Y parece que seguirá arreglándoselas. Si la ofensiva relampagueante en la provincia de Jarkov puso a Rusia contra las cuerdas, ahora ésta movió las cuerdas: el ring crece sobre el ringside. Rusia sumó como co-beligerante a otro país más, en una guerra que, al menos del lado de la OTAN, ya involucra a demasiados partícipes indirectos y en demasiadas partes del mundo, y que está costando demasiado -y de modo global- en vidas, infraestructura, inflación y desempleo.

Si Rusia hace una compra masiva o se pone a fabricar este dron bajo licencia, no sólo la retaguardia ucraniana sino todo el país y su infraestructura eléctrica, de agua y de transportes se vuelven muy vulnerables, y todo a muy bajo costo para Moscú.

“Que nos den algo como esto”, reclamó el citado artillero ucraniano Kulagin a nada menos que el Wall Street Journal: no es que el coronel no tiene quién le escriba.

En realidad, a Ucrania le vienen sobrando drones de todo tipo y origen: desde el comienzo de la guerra, ha usado con notorio éxito el TB2 Bayraktar turco, que no es un arma kamikaze sino un dron de observación a hélice, propulsado con un motor pistonero Rotax 912 de 100 HP. Es el mismo que usan nuestros banales pilotos de ultraliviano en los fines de semana. Pero ese Rotax cuesta N veces más que el motorcito de dos tiempos del Shahed.

Los Bayraktar, arma estrella de los 5 primeros meses de esta guerra, pueden portar misiles antitanque TOW y otras municiones bajo las alas. Ya se perdió la cuenta de tanques rusos que hicieron pomada, y queda para la fama el papel de al menos un Bayraktar como apuntador de artillería o como distractor en el hundimiento del crucero misilístico Moskva con misiles crucero Neptuno, el 14 de Abril de este año.

Un dron turco Bayraktar TB2, arma que desde febrero de 2022 viene desequilibrando la guerra de Ucrania en contra de Rusia.

Drones que observan, provocan o distraen, drones que hacen naufragar un monstruo naval tripulado de 10.000 toneladas, ¿no da la impresión de que los humanos empezamos a ser tecnología bélica obsoleta?

Esta guerra está cambiando la guerra.

No es por contradecir al coronel Kulagin, pero Ucrania ya ligó drones ajenos para tener y repartir. Los EEUU le dieron al menos 1000 “Switchblade” (traducción, navaja automática), “loitering munitions”, avioncitos robóticos kamikaze que viajan en mochila, se lanzan con aire comprimido, vuelan con un motorcito eléctrico inaudible y vienen demoliendo búnkeres, trincheras y depósitos de municiones rusos.

Switchblades los hay de dos modelos: el antipersonal y el antiequipamiento, capaz –con suerte- de tronar un blindado liviano. El primero tiene una carga explosiva equivalente a la de un lanzagranadas de 40 mm., sólo que explota direccionalmente, agrupando la perdigonada hacia adelante. El último, en cambio, tiene una carga hueca (que perfora blindaje), un alcance máximo lineal máximo de 40 km, con 40 más de sobrevuelo de rastreo, y una autonomía temporal de 40 minutos.

Ideal para todo pelotón sin apoyo aéreo garantizado. Pero lo que mata de todo lo fabricado en “la tierra de los libres y el hogar de los bravos” es el precio, entre libre y bravo: ¿qué tal U$ 59.000 cada Switchblade antiequipamiento?

Un dron turco Bayraktar TB2, arma que desde febrero de 2022 viene desequilibrando la guerra de Ucrania en contra de Rusia.

Drones que observan, provocan o distraen, drones que hacen naufragar un monstruo naval tripulado de 10.000 toneladas, ¿no da la impresión de que los humanos empezamos a ser tecnología bélica obsoleta?

Esta guerra está cambiando la guerra.

No es por contradecir al coronel Kulagin, pero Ucrania ya ligó drones ajenos para tener y repartir. Los EEUU le dieron al menos 1000 “Switchblade” (traducción, navaja automática), “loitering munitions”, avioncitos robóticos kamikaze que viajan en mochila, se lanzan con aire comprimido, vuelan con un motorcito eléctrico inaudible y vienen demoliendo búnkeres, trincheras y depósitos de municiones rusos.

Switchblades los hay de dos modelos: el antipersonal y el antiequipamiento, capaz –con suerte- de tronar un blindado liviano. El primero tiene una carga explosiva equivalente a la de un lanzagranadas de 40 mm., sólo que explota direccionalmente, agrupando la perdigonada hacia adelante. El último, en cambio, tiene una carga hueca (que perfora blindaje), un alcance máximo lineal máximo de 40 km, con 40 más de sobrevuelo de rastreo, y una autonomía temporal de 40 minutos.

Ideal para todo pelotón sin apoyo aéreo garantizado. Pero lo que mata de todo lo fabricado en “la tierra de los libres y el hogar de los bravos” es el precio, entre libre y bravo: ¿qué tal U$ 59.000 cada Switchblade antiequipamiento?

Switchblade liviano lanzado con aire comprimido, antes de encender su motorcito eléctrico y con las dos alas a medio desplegar.

No por nada los ucranianos prefieren drones comerciales, de los que te comprás en Easy, pero “tuneados” con minas Claymore u otros armamentos. Como sea, los drones, ya sean de los que vuelven a casa y aterrizan, como los Bayraktar, o los kamikaze como los Switchblade, no son armas mágicas.

O tal vez sí lo son, pero en el sentido de las Wunderwaffen nazis: probablemente se necesita una cantidad enorme y empleada desde el principio mismo para cambiar la ecuación geopolítica de una guerra. En Afghanistán los EEUU desplegaron al menos 4000 Switchblades desde 2018. Resultados, a la vista.

La llegada a esta guerra del Shahed-136, con su autonomía mucho mayor y su desconcertante precisión, podría mandar al olvido el concepto tradicional de artillería. Ésta ha durado mucho tiempo como un arma que consta básicamente de cañones y de misiles, y de observadores adelantados con radios portátiles y baja expectativa de jubilación.

El citado coronel Kulagin dice que Kiev no tenía idea del arribo de los Shahed, hasta que uno cayo casi intacto en Kupyansk. Tenía limados los caracteres en farsi y los números en la chapita que atestigua origen e identidad, y estaba repintado para parecer un Geran-2 de fabricación rusa.

Pasando la película para atrás, Kulagin infiere que el primer uso exitoso del dron persa sucedió en agosto, en el frente Norte, contra un cañón “Triple Siete”, y que los rusos estaban recién empezando a testear el sistema cuando se les derrumbó el ejército en Jarkov.

Sobre la precisión del poco bienvenido Shahed, Kulagin dice que puede alcanzar un mortero autopropulsado M777 justo en el punto de la torreta donde se almacenan las bolsas de tela de pólvora propelente. El objetivo de esa maldad sería desatar explosiones secundarias.

Kulagin exagera o algún traductor metió la pata: el M777 es un cañón transportable, sin ningún componente específicamente vehicular, salvo las ruedas. Su arrastre o su vuelo son pasivos. Puede tener un armón a mano para guardar el propelente, pero de torreta, olvídate cariño.

Tal vez la respuesta la tenga una aseveración de otro artillero ucraniano, el capitán Volodymyr Danchenko, que vio cómo un presunto Shahed obliteraba un obús autopropulsado estadounidense de 155 mm. Ese sistema es una bestia de 25 toneladas con orugas, blindaje y torreta, muy distinta de un cañón M777. Parece un tanque en propiedad horizontal, demasiado alto de torreta, y hormonalmente hipertrofiado en cuanto al cañón, al estilo de nuestro TAMSE Palmaria criollo. En ese caso, Danchenko vio los segundos finales de un viejo «howitzer» autopropulsado estadounidense M-109. Y lo que vio no le gustó: declaró una voladura totalmente distinta a la de un tiro de artillería. “Nunca vi nada parecido”, resume el tipo en el New York Times.

Kulagin da su propia visión de la llegada del dron persa: “Es un problema muy serio. Si no nos dan contramedidas, van a destruir nuestra artillería”. La intención, al menos, está.

Los ganadores absolutos de esta movida son los iraníes. Al Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por nuestro compatriota Rafael Grossi, que debe negociar con Teherán el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio de los persas, se le acaba de complicar la diplomacia.

Y es que Irán acaba de ampliar brutalmente el campo de negociación: ya no hay que disuadir a los persas de armas atómicas, ahora también hay que convencerlos de que no anden exportando armas robóticas y metiéndose en guerras de europeos rubios. Es decir, de que no se vuelvan una potencia. ¿Obedecerán los iraníes?

“Good luck with that”, como decimos los de Racing antes de un partido. Lo que se acaba de abrir es un campo de discusiones diplomáticas que excede el ámbito del OIEA.

El mundo militar se vuelve muy robótico, y el diplomático, muy multipolar.

Switchblade liviano lanzado con aire comprimido, antes de encender su motorcito eléctrico y con las dos alas a medio desplegar.

No por nada los ucranianos prefieren drones comerciales, de los que te comprás en Easy, pero “tuneados” con minas Claymore u otros armamentos. Como sea, los drones, ya sean de los que vuelven a casa y aterrizan, como los Bayraktar, o los kamikaze como los Switchblade, no son armas mágicas.

O tal vez sí lo son, pero en el sentido de las Wunderwaffen nazis: probablemente se necesita una cantidad enorme y empleada desde el principio mismo para cambiar la ecuación geopolítica de una guerra. En Afghanistán los EEUU desplegaron al menos 4000 Switchblades desde 2018. Resultados, a la vista.

La llegada a esta guerra del Shahed-136, con su autonomía mucho mayor y su desconcertante precisión, podría mandar al olvido el concepto tradicional de artillería. Ésta ha durado mucho tiempo como un arma que consta básicamente de cañones y de misiles, y de observadores adelantados con radios portátiles y baja expectativa de jubilación.

El citado coronel Kulagin dice que Kiev no tenía idea del arribo de los Shahed, hasta que uno cayo casi intacto en Kupyansk. Tenía limados los caracteres en farsi y los números en la chapita que atestigua origen e identidad, y estaba repintado para parecer un Geran-2 de fabricación rusa.

Pasando la película para atrás, Kulagin infiere que el primer uso exitoso del dron persa sucedió en agosto, en el frente Norte, contra un cañón “Triple Siete”, y que los rusos estaban recién empezando a testear el sistema cuando se les derrumbó el ejército en Jarkov.

Sobre la precisión del poco bienvenido Shahed, Kulagin dice que puede alcanzar un mortero autopropulsado M777 justo en el punto de la torreta donde se almacenan las bolsas de tela de pólvora propelente. El objetivo de esa maldad sería desatar explosiones secundarias.

Kulagin exagera o algún traductor metió la pata: el M777 es un cañón transportable, sin ningún componente específicamente vehicular, salvo las ruedas. Su arrastre o su vuelo son pasivos. Puede tener un armón a mano para guardar el propelente, pero de torreta, olvídate cariño.

Tal vez la respuesta la tenga una aseveración de otro artillero ucraniano, el capitán Volodymyr Danchenko, que vio cómo un presunto Shahed obliteraba un obús autopropulsado estadounidense de 155 mm. Ese sistema es una bestia de 25 toneladas con orugas, blindaje y torreta, muy distinta de un cañón M777. Parece un tanque en propiedad horizontal, demasiado alto de torreta, y hormonalmente hipertrofiado en cuanto al cañón, al estilo de nuestro TAMSE Palmaria criollo. En ese caso, Danchenko vio los segundos finales de un viejo «howitzer» autopropulsado estadounidense M-109. Y lo que vio no le gustó: declaró una voladura totalmente distinta a la de un tiro de artillería. “Nunca vi nada parecido”, resume el tipo en el New York Times.

Kulagin da su propia visión de la llegada del dron persa: “Es un problema muy serio. Si no nos dan contramedidas, van a destruir nuestra artillería”. La intención, al menos, está.

Los ganadores absolutos de esta movida son los iraníes. Al Organismo Internacional de Energía Atómica, dirigido por nuestro compatriota Rafael Grossi, que debe negociar con Teherán el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio de los persas, se le acaba de complicar la diplomacia.

Y es que Irán acaba de ampliar brutalmente el campo de negociación: ya no hay que disuadir a los persas de armas atómicas, ahora también hay que convencerlos de que no anden exportando armas robóticas y metiéndose en guerras de europeos rubios. Es decir, de que no se vuelvan una potencia. ¿Obedecerán los iraníes?

“Good luck with that”, como decimos los de Racing antes de un partido. Lo que se acaba de abrir es un campo de discusiones diplomáticas que excede el ámbito del OIEA.

El mundo militar se vuelve muy robótico, y el diplomático, muy multipolar.

Daniel E. Arias

PS del 30 de enero de 2023: En Ucrania el frente se estabilizó en trincheras, como en la Primera Guerra Mundial, y ninguno de los bandos contendientes parece capaz de desestabilizar este equilibro. La guerra se ha vuelto de desgaste y probablemente termine en negociación cuando ambas partes estén exhaustas y ambas puedan inventar que ganaron. Pero lo cierto es que lo que está desapareciendo en Ucrania, debido a la lluvia de drones Shahed-136, es la infraestructura eléctrica, y tendrá un precio de reconstrucción infernal, si alguna vez se reconstruye. Como mensaje al resto del mundo sobre su carácter de hueso duro de roer, el de Rusia es convincente. La paz que se firme será más un armisticio y probablemente no dure mucho, pero no parece que los países de la OTAN contiguos a la frontera rusa tengan ganas de repetir el destino de Ucrania durante los próximos años, aunque EEUU y el Reino Unido les prometan el oro y el moro. Hasta 2022, la sorpresa para los países que solemos autodenominarnos «Occidente» era que la suerte de una guerra ya no dependiera demasiado de la aviación tripulada sino de robots aéreos, y sobre todo los de precio más bajo. La segunda sorpresa era que Turquía se hubiera vuelto el proveedor más exitoso del mercado mundial en drones de precio y tamaño intermedio, como el Bayraktar, y dejara atrás a las tres potencias dominantes de este rubro: los EEUU, Israel y China. Pero la tercera sorpresa es que Irán se haya añadido de un modo tan notable a ese trío de fabricantes, y en una guerra capaz de cambiar las reglas de juego ya no de una región, sino del mundo. Lo que nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri truncó el incipiente programa SARA, Sistema Argentino de Aviación Robótica, siguiendo instrucciones de los EEUU: matemos a los niños en su cuna, no sea que crezcan y se nos vuelvan incontrolables. El gobierno del presidente Alberto Fernández no habilitó a INVAP, origen del SARA, a retomar el trabajo, aunque es el único modo en que un país sin plata pero con buenos tecnólogos puede reconstruir su sistema aeronáutico de defensa con desarrollos propios y sin pedirle permiso a nadie. Por el contrario, en diciembre de 2022, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, un exdiplomático de credenciales impecables y en su nuevo rol, un patriota, decidió -muy para nuestra sorpresa- comprar drones israelíes HERO-120 y HERO-30, «municiones merodeadoras», clasificación en la que cae el descripto Shahed-136. Lectores, AgendAR no está diciendo en absoluto que haya que comprarle ni un tornillo a los iraníes. Pero tampoco a los israelíes. Tampoco a los turcos o a los chinos. A nadie, para ser claros. Es obvio que con este tipo de armas sencillas, baratas y de terrible efectividad podemos solos y sin ayuda, y de paso que blindamos al país, desarrollamos nuestra industria y creamos empleo calificado. El FONDEF se creó para eso. ¿Qué estamos haciendo?La saga de la Argentina nuclear – XVII

Cuando le vendimos tecnología nuclear argentina a Alemania Federal

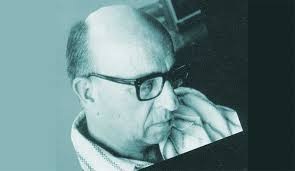

Cuando un científico y un militar hacen equipo… Arriba, el físico Bob Oppenheimer y el general de brigada ingeniero Leslie Groves en el cráter de Trinity, la primera bomba A de la historia. Única foto que he visto en que se sonríen el uno al otro. Al centro, el metalurgista “Jorjón” Sábato y abajo el contralmirante Pedro Iraolagoitía, interesados en NO hacer una bomba.

En 1958, 6 años antes que la República Federal Alemana inaugurara su primer reactor nuclear, la CNEA puso crítico el RA-1 en el Centro Atómico Constituyentes, de diseño y fabricación nacional, incluido el núcleo (aunque no el uranio enriquecido al 90% del mismo).

Era una copia fiel del Argonaut del Argonne National Laboratory de Chicago, al cual, con el beneplácito de Eisenhower, nuestros reactoristas habían tenido acceso pleno, pero del cual sólo se llevaron (pagando), los planos. En la construcción de esa miniatura de fisión controlada Jorjón Sabato metió a fabricantes metalmecánicos, electromecánicos y electrónicos argentinos. La AEC (Atomic Energy Commission) de los EEUU no decía ni «mu»: confiaban -no sin algunas razones- en que no podríamos vencer la fabricación del núcleo.

En la lucha de prestigios atómicos ya desatada en el Cono Sur, Brasil nos había ganado por un año en integrar otro Argonaut. Pero el de ellos había sido comprado “llave en mano” y sin cambiarle ni un tornillo, propiamente bajado en cajones como un meccano, como se regocijaba en criticar “la mafia del Jorjón”. A todo esto Alemania, país militarmente ocupado por los EEUU, todavía no se atrevía a pintar en el escenario nuclear.

Nuestro Argonaut era comparativamente “Nac & Pop”: había sido hecho por un total de 67 empresas argentinas a las que Sábato se empeñaba en comprometer en el Programa Nuclear, habilitándolas –a través de una institución que menciono después- a un nivel de calidad en materiales y tolerancias al que jamás habrían accedido por su cuenta. Subrayo esto: lo único importado del nuestro era el uranio 235 enriquecido al 93%, suministrado por los EEUU.

Pero incluso la aleación uranio-aluminio y la fabricación por extrusión de las placas del núcleo las había resuelto el grupo de combustibles de la CNEA. Y hubo que probar, haciendo cálculos neutrónicos con lápiz y papel, muchas posibles variantes de geometría en el posicionamiento de esas placas hasta dar con las que tal vez permitirían una reacción nuclear autosostenida y controlada.

Al final le ganamos a Brasil por cuatro días en iniciar la primera criticidad. Durante semanas, «los muchachos» (entre los cuales estaba la Dra. Velia Hoffman, una nuclear de las de meterle mano a los fierros) sonreían hasta dormidos. Una ampliación de esta historia, rematada con un videito excelente de la CNEA, aquí.

En esta obra preliminar, Sabato buscó agrupar un “pool” de PyMES y grandes contratistas para llevarlos a “calificación nuclear”, capaces de fungir de proveedores: el SATI, o Servicio de Asistencia Técnica a la Industria. Lo fundó en 1961 con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, el Departamento de Metalurgia de la CNEA y un planteo de reclutamiento astuto.

La idea era primero resolver con investigación y desarrollo CNEA los problemas concretos que trajeran los industriales, muy al modo de las asesorías del recién creado Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), aunque con “hard” y “soft” más potentes. Y es que la metalurgia de la CNEA incorporaba la física cuántica y herramientas de cálculo sofisticadas: podían explicar y predecir el comportamiento físico-químico de aleaciones experimentales en condiciones extremas antes de producirlas. Esto apuntaba más arriba que el nivel de ingeniería corriente en la industria criolla de los ’50, todavía copiona y sustitutiva, y por ello dependiente de importar materiales especiales toda vez que trataba de levantar la puntería en calidad de producto.

En su impulso por reformar a la que él había diagnosticado como «burguesía chanta», la intención del Mudo Sabato era evangelizante: Como dice Hurtado, el resolverle problemas concretos a las metalúrgicas “haría posible difundir nuevos métodos de producción, el uso de nuevos metales, materias primas, máquinas e instrumentos, desarrollar mejores métodos de control de calidad, adecuarse a las características propias del mercado local…” y “…preparar a la industria del país para la profunda transformación tecnológica que se producirá en los próximos años”. En buen criollo, eso era formar industriales capaces de hacer tecnología avanzada que fuera apartando al país de su vocación de vendedor de naturaleza cruda.

Para entender hasta qué punto teníamos un revolucionario: Sábato quería sustituir exportaciones, no importaciones.

Como “proof of concept” preliminar, al año de funcionar el RA-1, tocó el timbre Alemania Occidental. Quería el “know-how” de cómo hacer elementos combustibles de aleación aluminio-uranio. La CNEA disimuló la sorpresa, tragó saliva y se lo vendió.

Quién iba a pronosticar que sólo 9 años más tarde los alemanes nos tocarían el timbre para vendernos una central de potencia, la hoy llamada Atucha 1. Y de yapa, una no testada, un perfecto prototipo.

Que no es lo mismo que un prototipo perfecto. No existen.

Correción de 2023: Atucha 1 nos dio trabajo con demasiadas salidas de servicio, hasta que a partir de 1988, en ocasión de una rotura grandota de internos de reactor, mandamos a los alemanes a paseo (pedían U$ 200 millones), le metimos mano en serio nosotros, la reparamos impecablemente por U$ 17 millones y desde entonces la hemos venido mejorando y optimizando de pe a pa.

Hoy es muy buena. Todavía se cree que admite mejoras. Es sensacionalmente robusta (mérito de Siemens): con sucesivas actualizaciones, optimizaciones y relicenciamientos, podría durar más de un siglo en operaciones, como una central hidroeléctrica. ¿Quién les cuenta los años a ésas?

Si alguna vez Siemens -que abjuró de la tecnología nuclear en 1990 y disolvió sus recursos humanos- vuelve a diseñar centrales nucleares, no tendremos problema en volver a transferirles un poco de tecnología. El timbre ya lo conocen desde 1959.

Hay mate y bizochitos.

Cuando un científico y un militar hacen equipo… Arriba, el físico Bob Oppenheimer y el general de brigada ingeniero Leslie Groves en el cráter de Trinity, la primera bomba A de la historia. Única foto que he visto en que se sonríen el uno al otro. Al centro, el metalurgista “Jorjón” Sábato y abajo el contralmirante Pedro Iraolagoitía, interesados en NO hacer una bomba.

En 1958, 6 años antes que la República Federal Alemana inaugurara su primer reactor nuclear, la CNEA puso crítico el RA-1 en el Centro Atómico Constituyentes, de diseño y fabricación nacional, incluido el núcleo (aunque no el uranio enriquecido al 90% del mismo).

Era una copia fiel del Argonaut del Argonne National Laboratory de Chicago, al cual, con el beneplácito de Eisenhower, nuestros reactoristas habían tenido acceso pleno, pero del cual sólo se llevaron (pagando), los planos. En la construcción de esa miniatura de fisión controlada Jorjón Sabato metió a fabricantes metalmecánicos, electromecánicos y electrónicos argentinos. La AEC (Atomic Energy Commission) de los EEUU no decía ni «mu»: confiaban -no sin algunas razones- en que no podríamos vencer la fabricación del núcleo.

En la lucha de prestigios atómicos ya desatada en el Cono Sur, Brasil nos había ganado por un año en integrar otro Argonaut. Pero el de ellos había sido comprado “llave en mano” y sin cambiarle ni un tornillo, propiamente bajado en cajones como un meccano, como se regocijaba en criticar “la mafia del Jorjón”. A todo esto Alemania, país militarmente ocupado por los EEUU, todavía no se atrevía a pintar en el escenario nuclear.

Nuestro Argonaut era comparativamente “Nac & Pop”: había sido hecho por un total de 67 empresas argentinas a las que Sábato se empeñaba en comprometer en el Programa Nuclear, habilitándolas –a través de una institución que menciono después- a un nivel de calidad en materiales y tolerancias al que jamás habrían accedido por su cuenta. Subrayo esto: lo único importado del nuestro era el uranio 235 enriquecido al 93%, suministrado por los EEUU.

Pero incluso la aleación uranio-aluminio y la fabricación por extrusión de las placas del núcleo las había resuelto el grupo de combustibles de la CNEA. Y hubo que probar, haciendo cálculos neutrónicos con lápiz y papel, muchas posibles variantes de geometría en el posicionamiento de esas placas hasta dar con las que tal vez permitirían una reacción nuclear autosostenida y controlada.

Al final le ganamos a Brasil por cuatro días en iniciar la primera criticidad. Durante semanas, «los muchachos» (entre los cuales estaba la Dra. Velia Hoffman, una nuclear de las de meterle mano a los fierros) sonreían hasta dormidos. Una ampliación de esta historia, rematada con un videito excelente de la CNEA, aquí.

En esta obra preliminar, Sabato buscó agrupar un “pool” de PyMES y grandes contratistas para llevarlos a “calificación nuclear”, capaces de fungir de proveedores: el SATI, o Servicio de Asistencia Técnica a la Industria. Lo fundó en 1961 con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, el Departamento de Metalurgia de la CNEA y un planteo de reclutamiento astuto.

La idea era primero resolver con investigación y desarrollo CNEA los problemas concretos que trajeran los industriales, muy al modo de las asesorías del recién creado Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), aunque con “hard” y “soft” más potentes. Y es que la metalurgia de la CNEA incorporaba la física cuántica y herramientas de cálculo sofisticadas: podían explicar y predecir el comportamiento físico-químico de aleaciones experimentales en condiciones extremas antes de producirlas. Esto apuntaba más arriba que el nivel de ingeniería corriente en la industria criolla de los ’50, todavía copiona y sustitutiva, y por ello dependiente de importar materiales especiales toda vez que trataba de levantar la puntería en calidad de producto.

En su impulso por reformar a la que él había diagnosticado como «burguesía chanta», la intención del Mudo Sabato era evangelizante: Como dice Hurtado, el resolverle problemas concretos a las metalúrgicas “haría posible difundir nuevos métodos de producción, el uso de nuevos metales, materias primas, máquinas e instrumentos, desarrollar mejores métodos de control de calidad, adecuarse a las características propias del mercado local…” y “…preparar a la industria del país para la profunda transformación tecnológica que se producirá en los próximos años”. En buen criollo, eso era formar industriales capaces de hacer tecnología avanzada que fuera apartando al país de su vocación de vendedor de naturaleza cruda.

Para entender hasta qué punto teníamos un revolucionario: Sábato quería sustituir exportaciones, no importaciones.

Como “proof of concept” preliminar, al año de funcionar el RA-1, tocó el timbre Alemania Occidental. Quería el “know-how” de cómo hacer elementos combustibles de aleación aluminio-uranio. La CNEA disimuló la sorpresa, tragó saliva y se lo vendió.

Quién iba a pronosticar que sólo 9 años más tarde los alemanes nos tocarían el timbre para vendernos una central de potencia, la hoy llamada Atucha 1. Y de yapa, una no testada, un perfecto prototipo.

Que no es lo mismo que un prototipo perfecto. No existen.

Correción de 2023: Atucha 1 nos dio trabajo con demasiadas salidas de servicio, hasta que a partir de 1988, en ocasión de una rotura grandota de internos de reactor, mandamos a los alemanes a paseo (pedían U$ 200 millones), le metimos mano en serio nosotros, la reparamos impecablemente por U$ 17 millones y desde entonces la hemos venido mejorando y optimizando de pe a pa.

Hoy es muy buena. Todavía se cree que admite mejoras. Es sensacionalmente robusta (mérito de Siemens): con sucesivas actualizaciones, optimizaciones y relicenciamientos, podría durar más de un siglo en operaciones, como una central hidroeléctrica. ¿Quién les cuenta los años a ésas?

Si alguna vez Siemens -que abjuró de la tecnología nuclear en 1990 y disolvió sus recursos humanos- vuelve a diseñar centrales nucleares, no tendremos problema en volver a transferirles un poco de tecnología. El timbre ya lo conocen desde 1959.

Hay mate y bizochitos.

Daniel E. Arias

Tecnología desarrollada por el CONICET es incorporada en una nueva línea de yogur de la empresa Danone

Efectos beneficiosos para la salud

La bacteria láctica, Lactobacillus rhamnosus, está identificada como CRL1505 por su pertenencia a la colección de cultivos del CERELA. El proceso de su identificación y estudios para comprobar su capacidad probiótica estuvo a cargo de la investigadora del Consejo María Pía Taranto como responsable técnica del proyecto acompañada por un grupo de investigadores/as y profesionales técnicos del CONICET en el CERELA: Graciela Font, Susana Álvarez, Susana Salva, Julio Villena, Martha Nuñez, Verónica Molina, María José Fornaguera, Lourdes Cruz Pintos y Mariano Obregozo.

“Estudios científicos y tecnológicos que comenzaron hace más de 20 años, han demostrado que esta cepa es capaz de estimular el sistema inmunológico, aumentando la respuesta inmune local y sistémica, optimizando así las defensas naturales. De esta manera, el organismo se encuentra en mejores condiciones inmunológicas para prevenir o afrontar infecciones respiratorias e intestinales generadas tanto por virus como por bacterias”, afirmó Taranto.

En el proceso de desarrollo de la tecnología, la cepa CRL1505 transitó diferentes fases de investigación necesarias para obtener este estatus siguiendo los requisitos de los entes regulatorios pertinentes tanto nacionales como internacionales. Estas fases incluyeron exhaustivos ensayos in vitro y estudios preclínicos y clínicos que demostraron la seguridad y eficacia del producto.

Este convenio público-privado con Danone consiste en el licenciamiento de la cepa CRL1505 para ser incorporada en su línea de yogures y así poder ofrecer productos con propiedades funcionales como alimentos probióticos.

“La incorporación de la cepa CRL1505 a la línea de productos de una empresa de la envergadura de Danone que apuesta a la ciencia y tecnología nacional, permitirá poner a disposición de toda la sociedad alimentos con valor agregado con efecto benéfico en salud comprobado científicamente”, señaló Taranto. Y agregó: “Ver convertirse los resultados de años de investigación básica y aplicada en un producto con beneficio para la salud de las personas nos genera una enorme satisfacción y orgullo; nos ratifica el camino que elegimos al hacer ciencia en nuestro país y poder contribuir a la soberanía científica argentina con investigación de calidad y alta competitividad”.

La científica del Consejo también destacó “que todo este camino se logró de manera colectiva, con el trabajo de todo un grupo de científicos y científicas, y con el apoyo y acompañamiento de nuestras instituciones de pertenencia, CERELA y CONICET, y de los estados provinciales y municipales que apoyaron y valoraron el proyecto, así como las entidades privadas que confiaron y adoptaron este desarrollo científico”.

Efectos beneficiosos para la salud

La bacteria láctica, Lactobacillus rhamnosus, está identificada como CRL1505 por su pertenencia a la colección de cultivos del CERELA. El proceso de su identificación y estudios para comprobar su capacidad probiótica estuvo a cargo de la investigadora del Consejo María Pía Taranto como responsable técnica del proyecto acompañada por un grupo de investigadores/as y profesionales técnicos del CONICET en el CERELA: Graciela Font, Susana Álvarez, Susana Salva, Julio Villena, Martha Nuñez, Verónica Molina, María José Fornaguera, Lourdes Cruz Pintos y Mariano Obregozo.

“Estudios científicos y tecnológicos que comenzaron hace más de 20 años, han demostrado que esta cepa es capaz de estimular el sistema inmunológico, aumentando la respuesta inmune local y sistémica, optimizando así las defensas naturales. De esta manera, el organismo se encuentra en mejores condiciones inmunológicas para prevenir o afrontar infecciones respiratorias e intestinales generadas tanto por virus como por bacterias”, afirmó Taranto.

En el proceso de desarrollo de la tecnología, la cepa CRL1505 transitó diferentes fases de investigación necesarias para obtener este estatus siguiendo los requisitos de los entes regulatorios pertinentes tanto nacionales como internacionales. Estas fases incluyeron exhaustivos ensayos in vitro y estudios preclínicos y clínicos que demostraron la seguridad y eficacia del producto.

Este convenio público-privado con Danone consiste en el licenciamiento de la cepa CRL1505 para ser incorporada en su línea de yogures y así poder ofrecer productos con propiedades funcionales como alimentos probióticos.

“La incorporación de la cepa CRL1505 a la línea de productos de una empresa de la envergadura de Danone que apuesta a la ciencia y tecnología nacional, permitirá poner a disposición de toda la sociedad alimentos con valor agregado con efecto benéfico en salud comprobado científicamente”, señaló Taranto. Y agregó: “Ver convertirse los resultados de años de investigación básica y aplicada en un producto con beneficio para la salud de las personas nos genera una enorme satisfacción y orgullo; nos ratifica el camino que elegimos al hacer ciencia en nuestro país y poder contribuir a la soberanía científica argentina con investigación de calidad y alta competitividad”.

La científica del Consejo también destacó “que todo este camino se logró de manera colectiva, con el trabajo de todo un grupo de científicos y científicas, y con el apoyo y acompañamiento de nuestras instituciones de pertenencia, CERELA y CONICET, y de los estados provinciales y municipales que apoyaron y valoraron el proyecto, así como las entidades privadas que confiaron y adoptaron este desarrollo científico”.

Se agiliza un trámite que al repetirse,es una tortura inútil .

Comentario de AgendAR

Mucha gente que ha tenido que tramitar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) año tras año, para si o sus familiares piensa, que la gente de la Comisión de Discapacidad es «inútil», por ser suaves.

Es que la actual legislación hace que el CUD tenga un año de vigencia y luego obliga a las personas con las patologías contempladas para recibirlo a volver a tramitarlo.

Esta idea que tenía su lógica cuando se intentaba evitar estafas al estado, (que alguien ya recuperado de su discapacidad siga recibiendo beneficios indebidos) es un completo despropósico en la gran mayoría de las afecciones. Una buena parte de las personas que lo piden tienen discapacidades causadas por patologías neurológicas que no tienen cura y que difícilmente reviertan la discapacidad. Un ejemplo usual es la Esclerosis Múltiple. Y con esta muchas otras que, pese a su irreversibilidad obliga a los pacientes a repetir su «examen» de discapacidad cada año. Pero el Estado igualmente obliga a esas familias a volver a tramitarlo cada 365 días. Y no es un trámite menor. Require informes, formularios, estudios, notas, etc..

Argentina le comprará a Brasil 156 unidades Iveco Guaraní 6×6 para Defensa

La saga de la Argentina nuclear – XVI

Épocas fáciles de idealizar: ¿por qué la plácida sonrisa del Tío Sam?

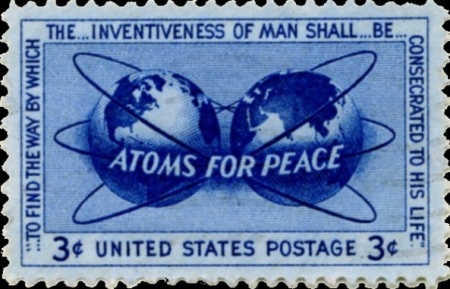

En 1957 Dwight Eisenhower crea simultáneamente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la política “Átomos para la Paz”.

Para entender la plácida sonrisa con que el Departamento de Estado veía nuestro despliegue nuclear entre 1950 y 1967 no alcanza con su benevolencia hacia “La Libertadora” del almirante Isaac Rojas, ese Nelson criollo tan afecto a cañonear puertos y bombardear plazas. Tampoco alcanza con la relativa simpatía simpatía que tuvo después el Tío Sam por “la Revolución Argentina” del general Juan C. Onganía, como llamó el susodicho a su golpe de estado.

Nuevamente, hurtaré de Hurtado. Detrás de la sonrisa de los EEUU había una política sagaz y consistente, pero hoy impensable y olvidada.

“…El programa Átomos para la Paz, promovido por el presidente norteamericano Eisenhower desde fines de 1953, fue decisivo. Programa polivalente, concebido como instrumento de lo que Eisenhower llamó “guerra psicológica”, Átomos para la Paz se propuso, entre otros objetivos, que la industria norteamericana fuera la primera en establecer vínculos comerciales con los estadios iniciales de los programas nucleares de los países en desarrollo. Como explica Medhurst (1997: 588), “una vez establecida, la tecnología norteamericana sería difícil, sino imposible, de sustituir”.

Añadido de 2023: Como podrá observar, oh lector, con nosotros a Ike Eisenhower no le salió bien el tiro con nosotros. A la Tierra de los Libres y Hogar de los Valientes, según su himno, sólo le hemos comprado uranio enriquecido hasta que nos hicieron boicot en 1981 por venderle dos reactores a Perú, es decir entrometernos comercialmente en lo que ellos llaman «su patio trasero».

Nuestras instalaciones nucleares importantes son alemanas, canadienses o suizas, pero hoy podrían decirse mayormente argentinas. Es que a esta altura del partido las hemos reparado, rediseñado y mejorado tanto que su ingeniería se ha nacionalizado mucho, pero nos falta escala industrial como para poder fabricar todos sus componentes aquí a precio internacional cuando se deteriora alguno. Casos concretos: los gigantescos generadores de vapor originales de la central cordobesa de Embalse los reemplazaron entre IMPSA y CONUAR. Pero cuando se dañó una bomba del circuito primario de Atucha II, hubo que adquirir otra nueva en Alemania.

Y pese a todo esto, desde 1981 somos exportadores nucleares, el más exitoso del mundo en pequeños reactores multipropósito. En 2006 entregamos a Australia el OPAL, de Sydney, considerada la mejor planta de radioisótopos en el planeta. Estamos diseñando algo mucho más potente para Holanda en Petten, y terminando el RA-10 de Ezeiza, que le sacará el título de «mejor del mundo» al OPAL tal vez una década o dos. Y eso nos coloca en una posición envidiable pero peligrosa. ¿Por qué? Ante todo, por envidiable, justamente.

Nadie se hace riquísimo exportando reactores multipropósito, por lo mismo que tampoco fabricando báculos papales: es un mercado de nicho y con poca renovación. Ser «primus inter pares» en él es peligroso porque da demasiado prestigio sin garantizar una cantidad equivalente de poder económico y diplomático.

Explico más. En contraste con la Argentina: ¿cuánto hace que EEUU no exporta una central de potencia? Más o menos desde 1981. ¿Y cuándo no hemos hecho puré a los oferentes estadounidenses en una licitación de reactores? La única en que nos ganaron fue en Tailandia, allá por los ’90, en una licitación con caballo del comisario. Últimamente, cuando hay alguna compulsa honesta, los autodenominados americanos ya no aparecen. ¿Qué tal? «La vida te da sorpresas», como dice Rubén Blades.

Sin embargo, nuestro éxito en lo nuclear será precario hasta tanto construyamos un único modelo de central de potencia argentina. Desarrollarla «en flota» para el mercado eléctrico interno puede ser la única manera de darle pie a las industrias argentinas metalmecánicas, electromecánicas, electrónicas e informáticas proveedoras de componentes para vivir del Programa Nuclear, en lugar de recibir pedidos ocasionales y poco repetibles. Es lo que siempre quiso tratar de lograr Jorge Sabato. Por ahora, no sucedió. ¿Puede suceder?

Sigue Hurtado, ahora citando a “Jorjón” Sábato: “La Argentina se integró al programa Átomos para la Paz y el 29 de julio de 1955 firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos -idéntico al firmado por otros 25 países entre 1955 y 1961- el cual sostenía que este país suministraría el uranio enriquecido para los futuros reactores de investigación argentinos. El objetivo del programa nuclear argentino durante estos años era la instalación de reactores de investigación y el acceso a toda la ayuda técnica y financiera extranjera que fuera posible.”.

El artículo completo de Hurtado se encuentra en Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad, versión On-line ISSN 1850-0013, vol.7 no.21 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul./dic. 2013. Vale la pena.

La política de Eisenhower hacia los «emergentes nucleares» se terminó en 1974. EEUU hizo lo diplomáticamente imposible por hacer quebrar a la Atomic Energy Commission of Canada Ltd., (AECL), proveedora de 49 centrales CANDU (como Embalse) en 7 países, porque independizaba a sus clientes de tener que comprar uranio enriquecido a EEUU o a la UE. AECL efectivamente fue a quiebra en 2011. Los programas nucleares independientes del Tercer Mundo, la clientela típica de AECL, han perdido su independencia: importan todo, no desarrollan nada propio.

Si hemos necesitado a Rafael Grossi en el OIEA es porque, por las causas expuestas, hoy la situación para países como la Argentina hoy es MUY distinta y más peligrosa. Entre otras cosas, porque -a diferencia de en los ’50 y ’60, casi no quedan países con pretensiones de independencia tecnológica, como la Argentina.

Mañana lo explico más.

En 1957 Dwight Eisenhower crea simultáneamente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la política “Átomos para la Paz”.

Para entender la plácida sonrisa con que el Departamento de Estado veía nuestro despliegue nuclear entre 1950 y 1967 no alcanza con su benevolencia hacia “La Libertadora” del almirante Isaac Rojas, ese Nelson criollo tan afecto a cañonear puertos y bombardear plazas. Tampoco alcanza con la relativa simpatía simpatía que tuvo después el Tío Sam por “la Revolución Argentina” del general Juan C. Onganía, como llamó el susodicho a su golpe de estado.

Nuevamente, hurtaré de Hurtado. Detrás de la sonrisa de los EEUU había una política sagaz y consistente, pero hoy impensable y olvidada.

“…El programa Átomos para la Paz, promovido por el presidente norteamericano Eisenhower desde fines de 1953, fue decisivo. Programa polivalente, concebido como instrumento de lo que Eisenhower llamó “guerra psicológica”, Átomos para la Paz se propuso, entre otros objetivos, que la industria norteamericana fuera la primera en establecer vínculos comerciales con los estadios iniciales de los programas nucleares de los países en desarrollo. Como explica Medhurst (1997: 588), “una vez establecida, la tecnología norteamericana sería difícil, sino imposible, de sustituir”.

Añadido de 2023: Como podrá observar, oh lector, con nosotros a Ike Eisenhower no le salió bien el tiro con nosotros. A la Tierra de los Libres y Hogar de los Valientes, según su himno, sólo le hemos comprado uranio enriquecido hasta que nos hicieron boicot en 1981 por venderle dos reactores a Perú, es decir entrometernos comercialmente en lo que ellos llaman «su patio trasero».

Nuestras instalaciones nucleares importantes son alemanas, canadienses o suizas, pero hoy podrían decirse mayormente argentinas. Es que a esta altura del partido las hemos reparado, rediseñado y mejorado tanto que su ingeniería se ha nacionalizado mucho, pero nos falta escala industrial como para poder fabricar todos sus componentes aquí a precio internacional cuando se deteriora alguno. Casos concretos: los gigantescos generadores de vapor originales de la central cordobesa de Embalse los reemplazaron entre IMPSA y CONUAR. Pero cuando se dañó una bomba del circuito primario de Atucha II, hubo que adquirir otra nueva en Alemania.

Y pese a todo esto, desde 1981 somos exportadores nucleares, el más exitoso del mundo en pequeños reactores multipropósito. En 2006 entregamos a Australia el OPAL, de Sydney, considerada la mejor planta de radioisótopos en el planeta. Estamos diseñando algo mucho más potente para Holanda en Petten, y terminando el RA-10 de Ezeiza, que le sacará el título de «mejor del mundo» al OPAL tal vez una década o dos. Y eso nos coloca en una posición envidiable pero peligrosa. ¿Por qué? Ante todo, por envidiable, justamente.

Nadie se hace riquísimo exportando reactores multipropósito, por lo mismo que tampoco fabricando báculos papales: es un mercado de nicho y con poca renovación. Ser «primus inter pares» en él es peligroso porque da demasiado prestigio sin garantizar una cantidad equivalente de poder económico y diplomático.

Explico más. En contraste con la Argentina: ¿cuánto hace que EEUU no exporta una central de potencia? Más o menos desde 1981. ¿Y cuándo no hemos hecho puré a los oferentes estadounidenses en una licitación de reactores? La única en que nos ganaron fue en Tailandia, allá por los ’90, en una licitación con caballo del comisario. Últimamente, cuando hay alguna compulsa honesta, los autodenominados americanos ya no aparecen. ¿Qué tal? «La vida te da sorpresas», como dice Rubén Blades.

Sin embargo, nuestro éxito en lo nuclear será precario hasta tanto construyamos un único modelo de central de potencia argentina. Desarrollarla «en flota» para el mercado eléctrico interno puede ser la única manera de darle pie a las industrias argentinas metalmecánicas, electromecánicas, electrónicas e informáticas proveedoras de componentes para vivir del Programa Nuclear, en lugar de recibir pedidos ocasionales y poco repetibles. Es lo que siempre quiso tratar de lograr Jorge Sabato. Por ahora, no sucedió. ¿Puede suceder?

Sigue Hurtado, ahora citando a “Jorjón” Sábato: “La Argentina se integró al programa Átomos para la Paz y el 29 de julio de 1955 firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos -idéntico al firmado por otros 25 países entre 1955 y 1961- el cual sostenía que este país suministraría el uranio enriquecido para los futuros reactores de investigación argentinos. El objetivo del programa nuclear argentino durante estos años era la instalación de reactores de investigación y el acceso a toda la ayuda técnica y financiera extranjera que fuera posible.”.

El artículo completo de Hurtado se encuentra en Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad, versión On-line ISSN 1850-0013, vol.7 no.21 Ciudad Autónoma de Buenos Aires jul./dic. 2013. Vale la pena.

La política de Eisenhower hacia los «emergentes nucleares» se terminó en 1974. EEUU hizo lo diplomáticamente imposible por hacer quebrar a la Atomic Energy Commission of Canada Ltd., (AECL), proveedora de 49 centrales CANDU (como Embalse) en 7 países, porque independizaba a sus clientes de tener que comprar uranio enriquecido a EEUU o a la UE. AECL efectivamente fue a quiebra en 2011. Los programas nucleares independientes del Tercer Mundo, la clientela típica de AECL, han perdido su independencia: importan todo, no desarrollan nada propio.

Si hemos necesitado a Rafael Grossi en el OIEA es porque, por las causas expuestas, hoy la situación para países como la Argentina hoy es MUY distinta y más peligrosa. Entre otras cosas, porque -a diferencia de en los ’50 y ’60, casi no quedan países con pretensiones de independencia tecnológica, como la Argentina.

Mañana lo explico más.

Daniel E. Arias

Especiales de AgendAR: «La saga de la Argentina nuclear»

La saga de la Argentina nuclear – XXI y XXII

La saga de la Argentina nuclear – XXIII y XXIV

La saga de la Argentina nuclear – XXV La saga de la Argentina nuclear – XXVI La saga de la Argentina nuclear – XXVII La saga de la Argentina nuclear – XXIX La saga de la Argentina nuclear – XXXLa saga de la Argentina nuclear – XXXI

La saga de la Argentina nuclear – XXXII

La saga de la Argentina nuclear – XXXIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIV La saga de la Argentina nuclear – XXXV La saga de la Argentina nuclear – XXXVI La saga de la Argentina nuclear – XXXVII La saga de la Argentina nuclear – XXXVIII La saga de la Argentina nuclear – XXXIX La saga de la Argentina nuclear – XL La saga de la Argentina nuclear – XLI La saga de la Argentina nuclear – XLII La saga de la Argentina nuclear – XLIII La saga de la Argentina nuclear – XLIVLa saga de la Argentina nuclear – XLV

La saga de la Argentina nuclear – XLVI La saga de la Argentina nuclear – XLVII La saga de la Argentina nuclear – XLVIII La saga de la Argentina nuclear – XLIXHidrovía: sin definiciones sobre la nueva licitación, se demoran los estudios de impacto ambiental

Avanza la construcción del Centro Argentino de Protonterapia, primero en América Latina

La saga de la Argentina nuclear – XV

Un cartero con vuelo pilotando una vaca sagrada