Tras la media sanción en Diputados, el Senado de la Nación convirtió en ley la Promoción de la Bio y Nanotecnología que prorroga y amplía hasta el año 2034 la Ley N° 26.270, que otorga beneficios fiscales a empresas que realicen inversiones en proyectos innovadores en estos sectores clave para la ciencia y la tecnología.

De su relevancia, escriben Vera Álvarez, presidenta de la FAN, Fundación Argentina de Nanotecnología, y Federico Ariel, vocal del Consejo de Administración.

ooooo

El proyecto de Ley de Promoción de la Bio y Nanotecnología, aprobado en la Cámara de Diputados y ahora convertido en ley por el Senado, dispone prolongar el otorgamiento de beneficios fiscales a las empresas que inviertan en estas áreas estratégicas del conocimiento. Su objetivo es promover la inversión en tecnología en diversos sectores de destacada fortaleza en nuestro país, e impulsar la creación de miles de puestos de trabajo en todo el territorio. La Ley original N° 26.270 fue aprobada en 2007 con una vigencia de 15 años y se refería exclusivamente a la Biotecnología Moderna.0

¿Qué es la Biotecnología Moderna?

La Biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Su desarrollo se basa en conocimientos de la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética. La biología molecular, en particular, es una rama de la bioquímica que gira en torno a lo que conocemos como Dogma Central de la Biología, y que dice a grandes rasgos que el ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce en proteínas. La vida en nuestro planeta se basa en este Dogma Central. El sistema científico argentino se caracteriza por una sólida comunidad de biología molecular en diferentes modelos: plantas, animales, microorganismos. La fortaleza de esta comunidad deriva muy probablemente de la tradición científica argentina en fisiología y en química biológica, que nos ha dado tres premios Nobel, sin ir más lejos.

El gran salto de la Biotecnología Moderna se explica principalmente por los avances en biología molecular, es decir, en una profunda comprensión de la actividad de los genes, que permite modular su expresión para mejorar productos y procesos, así como diseñar vacunas y nuevas terapias génicas. Sin embargo, para transformar conocimientos de biología molecular en biotecnología, -ciencia en aplicaciones tecnológicas-, se requiere de una inversión muy alta y sostenida. Y también requiere de una dinámica vinculación del sistema científico con el sector productivo. Todavía existe una brecha importante entre el potencial derivado de nuestros avances científicos, y la posibilidad real de desarrollar tecnologías que generen riqueza, sustituyendo importaciones e incluso incrementando la exportación de productos y servicios de alto valor agregado.

¿Qué es la Nanotecnología y por qué se incluye en este nuevo proyecto de ley?

La Nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica (con al menos una dimensión del tamaño de entre 1 a 100 nanómetros). Se trata de una interdisciplina porque en ella convergen conocimientos de la química, la física, la biología, la ciencia de materiales y las ingenierías. La nanotecnología comprende el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a dicha escala. Cuando se manipula la materia a una escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Considerada una tecnología de propósito general por su capacidad de ofrecer innovaciones a industrias muy disímiles entre sí como la medicina, los alimentos y la electrónica, la nanotecnología se ha convertido en un campo de relevancia en el desarrollo científico y tecnológico de los países, y la Argentina no es la excepción. En la actualidad, el país cuenta con 335 grupos en 91 institutos de ciencia y tecnología que desarrollan líneas de investigación en el tema y, a su vez, según el relevamiento realizado, existen 73 empresas nacionales que comercializan productos o procesos con sus aportes o están en proceso de hacerlo. La nanotecnología está presente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en barbijos, kits de diagnóstico, vacunas, agroinsumos sostenibles, medicamentos para cáncer, remediación de aguas contaminadas, entre otras cosas.

La inclusión de la Nanotecnología al régimen favorece a un área de desarrollo horizontal y multipropósito de la Economía del Conocimiento que puede generar avances y nuevas tecnologías para un gran número de sectores productivos, como salud, textil, microelectrónica, ambiente, químico, energías renovables y agroindustrial, entre otros.

¿Se relacionan la Bio y la Nanotecnología?

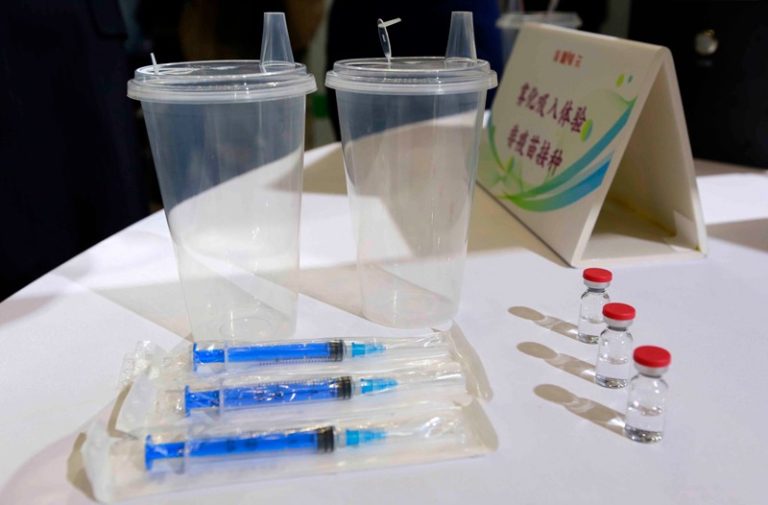

La complementación de la Bio y la Nanotecnología en esta iniciativa resulta superadora y creativa. Se trata de disciplinas que dialogan en permanencia. Podríamos mencionar como ejemplo al desarrollo de vacunas de tecnología de ARN en el contexto de la pandemia. Estas nuevas tecnologías derivan de la biología y la bioquímica del ARN, es decir, un claro caso de aplicación de la biología molecular en una tecnología para la salud. A su vez, ese ARN necesitó de un nanovehículo lipídico para su transporte en nuestro organismo y liberación en nuestras células. Las nuevas vacunas son el resultado de la combinación de nano y biotecnologías. Y ese potencial puede ser aprovechado no sólo en salud humana, sino también en tecnologías más limpias y específicas en el agro, alimentos, y otras aplicaciones. Nos urge que legislemos en pos del despliegue de nuestras capacidades científicas en este tipo de desarrollos tecnológicos de vanguardia.

Esta Ley entre otras: un marco legal coherente para el desarrollo tecnológico nacional.

Esta Ley puede ser una señal más de la importancia que tiene la Ciencia y Tecnología como motor industrial para nuestro país y del compromiso de diversos sectores para que este camino pueda transitarse. En esta articulación resulta central el rol del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia para pensar y diseñar la política científico tecnológica nacional, así como para definir el lugar que queremos que la ciencia, la tecnología y la innovación ocupen en un proyecto de desarrollo soberano de nuestro país.

Se encuentra además en concordancia con otras dos leyes: la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. Como antecedente para el caso de la Nanotecnología, se generaron normas complementarias y aclaratorias que rigen el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la Ley N° 27.506 y su modificatoria, reglamentado por el Decreto N° 1.034 de fecha 20 de diciembre de 2020 para incluir a la Nanotecnología. La encargada de la ejecución operativa del régimen era la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, ahora transformada en Secretaría, otra señal de la importancia que tiene el conocimiento para nuestro país.

Entre estos beneficios, el actual proyecto de ley contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener: (1) amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, (2) devolución anticipada del IVA, (3) otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de I+D con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los beneficios fiscales se modifican para que sean compatibles con la Ley de Economía del Conocimiento, aprobada en 2020 y que ya ha mostrado números muy claros de lo que el aporte del Estado puede lograr en los sectores del conocimiento: U$S 6400 millones en exportaciones de servicios basados en el conocimiento en 2021. El 1% del PBI representaron los Servicios basados en el conocimiento, asociado a 454 mil puestos de trabajo; la aprobación de 529 empresas en el régimen de Promoción de Economía del Conocimiento; más de 200 empresas de biotecnología en todo el país; 764 proyectos aprobados en el marco de esta Ley, sólo por citar algunos números relevantes.

Resulta importante destacar que esta Ley de Promoción contempla también la sustentabilidad y las necesidades de la población. Además, incluye la conformación de una Comisión Consultiva integrada por actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para dar seguimiento al instrumento, pertinencia de los proyectos, y poder expedirse en recomendaciones. Tenemos la posibilidad de implementar políticas públicas que puedan ser revisables y que podamos rediscutir en función de un proyecto de país y de las necesidades dinámicas de nuestra sociedad.

La Ciencia y Tecnología como herramienta de transformación.

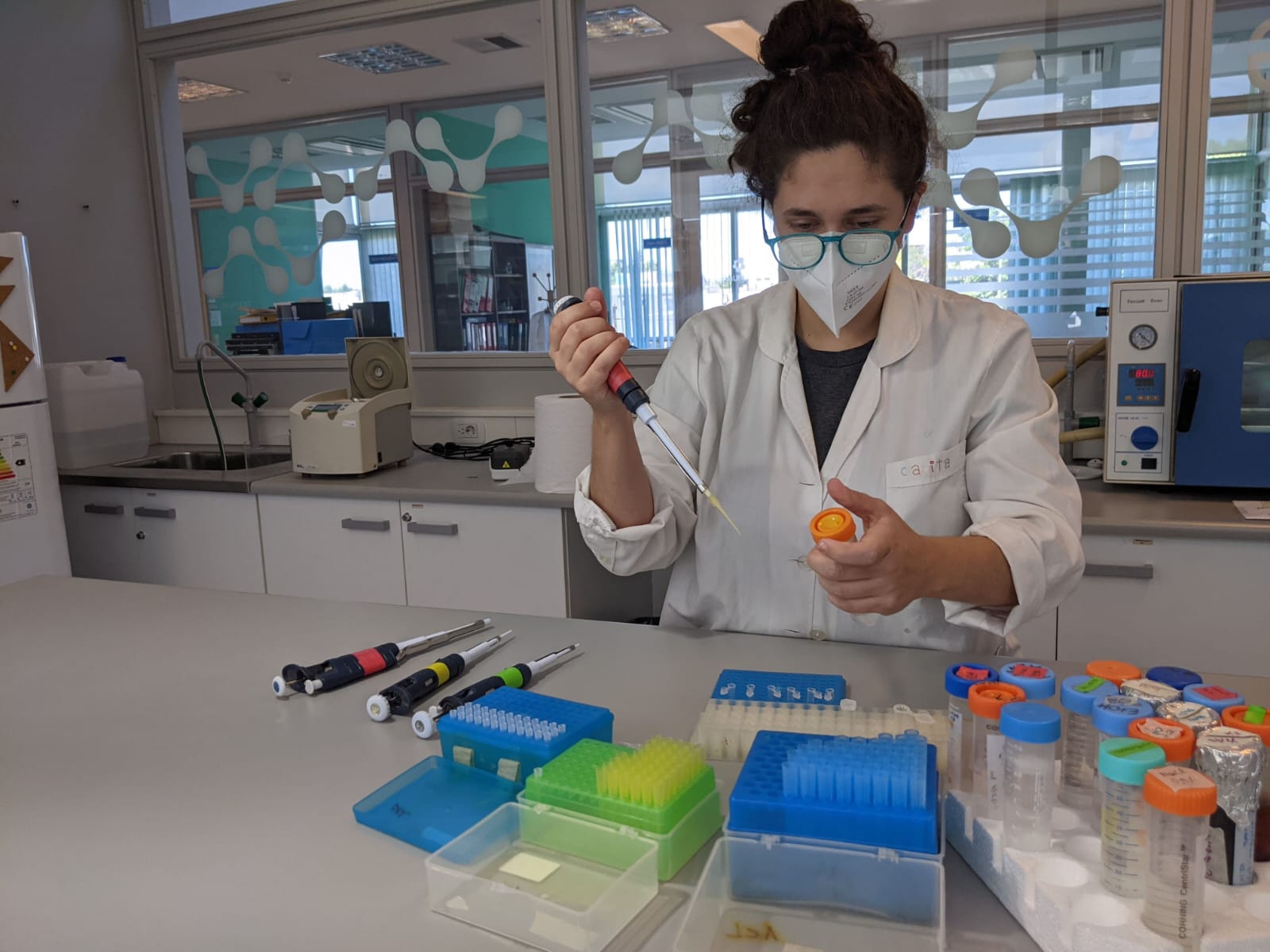

La Ciencia, Tecnología e Innovación son motores de la Economía. Motores que generan trabajo, bienes y servicios de alto valor agregado, reforzando nuestra soberanía e incluso, como vimos durante la pandemia, salvando vidas. La Bio y la Nanotecnología cuentan con un gran potencial basado en el desarrollo y la innovación que surgen de los cientos de investigadores e investigadoras en laboratorios y centros a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En la FAN en particular estamos acompañando a 15 emprendimientos basados en estas tecnologías que están creciendo, llevando lo desarrollado en los laboratorios a la sociedad y que, como ejemplo de lo que es posible lograr, se reconvirtieron durante la pandemia para dar respuesta a necesidades concretas. De estas iniciativas derivaron kits de diagnóstico, el suero equino hiperinmune, materiales de protección, entre otras aplicaciones concretas. Todos estos proyectos contaron con el apoyo y financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Agencia I+D+i. Esta experiencia reciente demuestra que no hablamos de gasto público, sino de inversión en desarrollo científico tecnológico, traducido en soberanía nacional.

El proceso sostenido de vinculación público-privado depende de reglas claras y del financiamiento. Las reglas claras se establecen con marcos legales. Esta Ley en particular propone estimular la vinculación público-privada, mediante los beneficios a empresas que articulen investigación y desarrollo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si bien los beneficios fiscales y los estímulos impactan directamente en el sector privado, los proyectos requieren del soporte y el apoyo de investigadores e investigadoras del sector público (UUNN; CONICET, INTI, INTA; CNEA y demás instituciones de nuestro país).

Sostener en el tiempo el rumbo de crecimiento basado en Ciencia y Tecnología depende fuertemente del consenso político y social a través de los sucesivos gobiernos. En esta gestión, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia I+D+i han diversificado y reforzado las herramientas de financiamiento del sistema científico, y también tecnológico. Por su parte, la continuidad de la vigencia de la Ley que estamos discutiendo hoy sobre Biotecnología, incluyendo además ahora a la Nanotecnología, resulta fundamental para convocar al sector productivo a realizar inversiones articuladamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y poder proyectar un plan de acciones a mediano y largo plazo.

La inversión en Ciencia y Tecnología debe ser un compromiso sostenido en el tiempo de todos los espacios políticos, lo cual se pone de manifiesto durante el tratamiento de esta Ley. Sabemos que el conocimiento es el mayor valor agregado que puede tener una sociedad. No podemos permitir NUNCA MÁS que se desfinancie la ciencia y la tecnología porque el futuro de la Argentina y el bienestar de nuestro pueblo dependen de ello.

Vera Álvarez y Federico Ariel

*Vera Álvarez es presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Es investigadora especialista en nanomateriales y vicedirectora del Insittuto Nacional de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, UNMdP-CONICET. Fue secretaria de Vinculación y Transferencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ha sido premiada por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, la Fundación Bunge y Born, y L´Oreal Argentina, entre otros.

**Federico Ariel es vocal del Consejo de Administración, es especialista en biología vegetal dedicado al diseño de estrategias de agricultura sustentable. Actualmente forma parte del directorio de Y-TEC y es director del Laboratorio de Epigenética y ARNs no codificantes del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, CONICET-UNL.

Al ser consultado sobre el impacto económico en la región, afirmó que «es un pilar más cumplido que genera trabajo, una reducción en los costos para las economías regionales y en este caso las internacionales, porque que el ferrocarril ruede es un beneficio para todos».

La traza de la línea Urquiza atraviesa las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, a lo que se suma nuevamente el tramo que une con Encarnación, con lo que suman un total de 1.500 kilómetros de vías operativas por las que se transportan piedra, raleo, cemento, pasta celulósica y cereal.

Al ser consultado sobre el impacto económico en la región, afirmó que «es un pilar más cumplido que genera trabajo, una reducción en los costos para las economías regionales y en este caso las internacionales, porque que el ferrocarril ruede es un beneficio para todos».

La traza de la línea Urquiza atraviesa las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, a lo que se suma nuevamente el tramo que une con Encarnación, con lo que suman un total de 1.500 kilómetros de vías operativas por las que se transportan piedra, raleo, cemento, pasta celulósica y cereal.

Para acceder al artículo original, publicado en Nature (en inglés), cliquear

Para acceder al artículo original, publicado en Nature (en inglés), cliquear

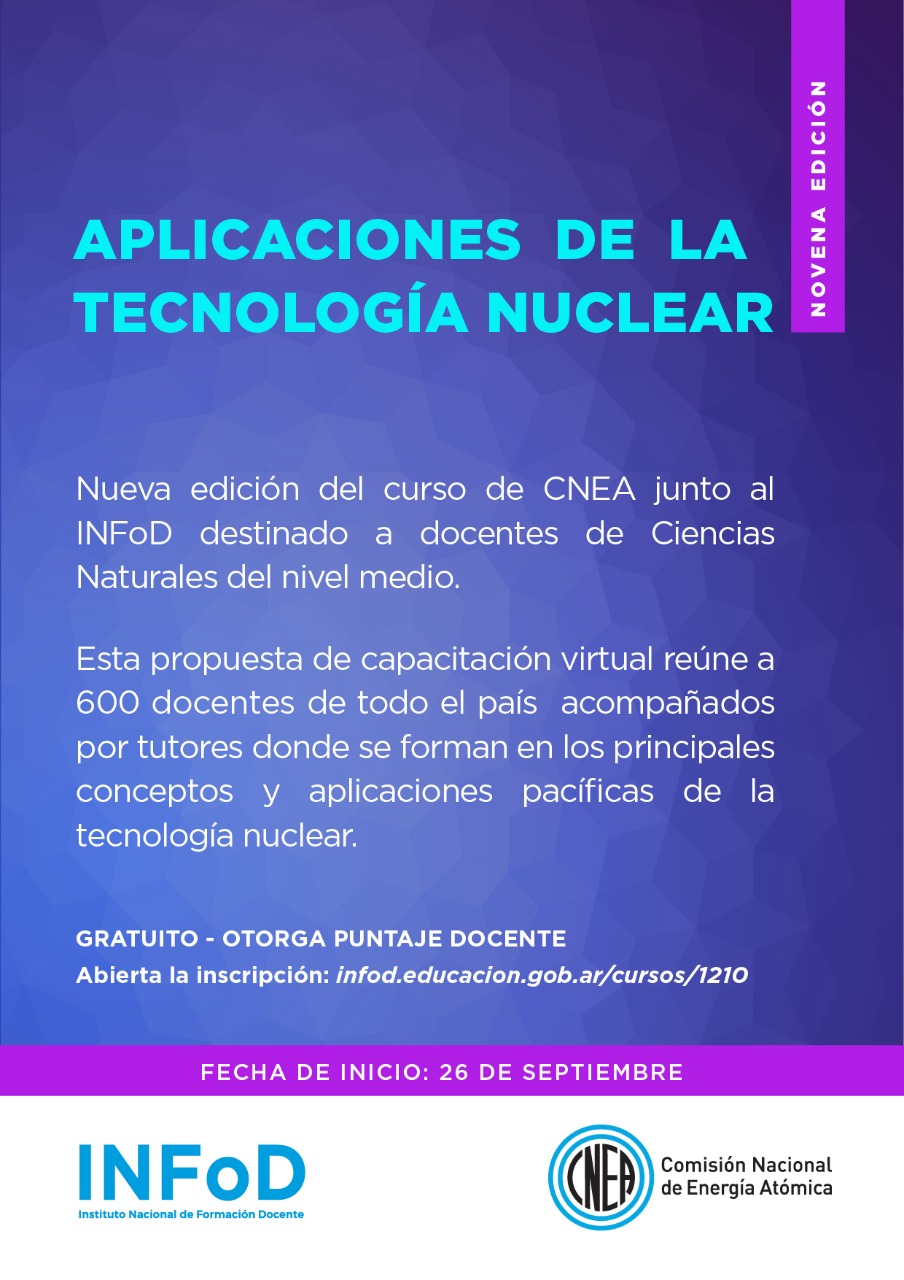

Es gratuito, virtual, tiene tutores y da puntaje en la escuela secundaria.

Es gratuito, virtual, tiene tutores y da puntaje en la escuela secundaria.

Contagios

En la misma línea, respecto a las vías de transmisión, cabe destacar que esta bacteria no se transmite de persona a persona, sino a través de fuentes comunes por aerosolización.

Contagios

En la misma línea, respecto a las vías de transmisión, cabe destacar que esta bacteria no se transmite de persona a persona, sino a través de fuentes comunes por aerosolización.

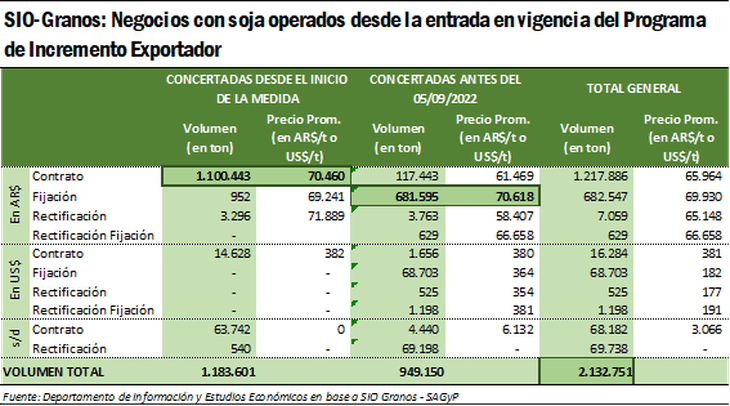

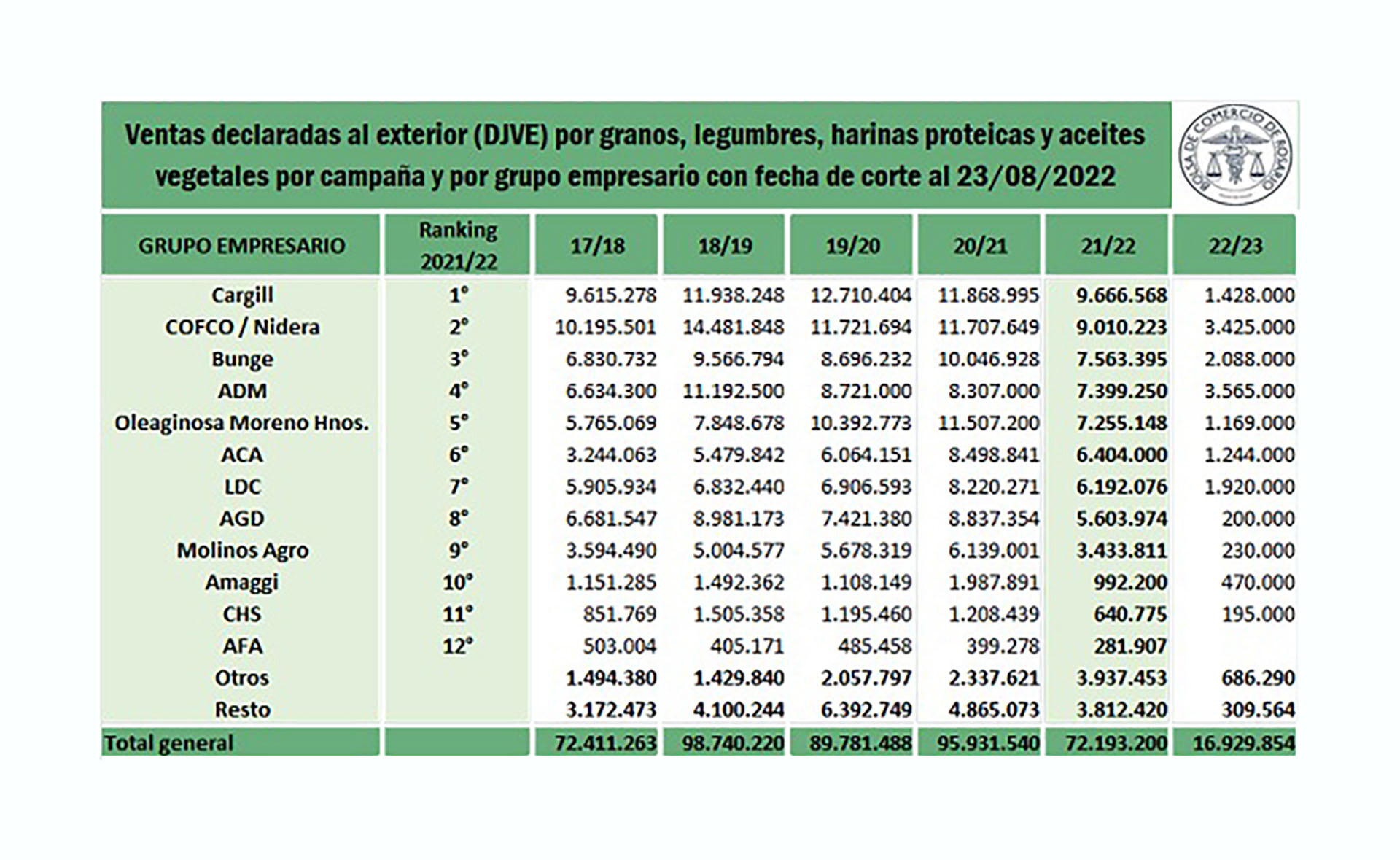

Detalle de las exportaciones de granos. (Bolsa de Comercio de Rosario)

Detalle de las exportaciones de granos. (Bolsa de Comercio de Rosario)

La inclusión de la Nanotecnología al régimen favorece a un área de desarrollo horizontal y multipropósito de la Economía del Conocimiento que puede generar avances y nuevas tecnologías para un gran número de sectores productivos, como salud, textil, microelectrónica, ambiente, químico, energías renovables y agroindustrial, entre otros.

¿Se relacionan la Bio y la Nanotecnología?

La inclusión de la Nanotecnología al régimen favorece a un área de desarrollo horizontal y multipropósito de la Economía del Conocimiento que puede generar avances y nuevas tecnologías para un gran número de sectores productivos, como salud, textil, microelectrónica, ambiente, químico, energías renovables y agroindustrial, entre otros.

¿Se relacionan la Bio y la Nanotecnología?

El proceso sostenido de vinculación público-privado depende de reglas claras y del financiamiento. Las reglas claras se establecen con marcos legales. Esta Ley en particular propone estimular la vinculación público-privada, mediante los beneficios a empresas que articulen investigación y desarrollo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si bien los beneficios fiscales y los estímulos impactan directamente en el sector privado, los proyectos requieren del soporte y el apoyo de investigadores e investigadoras del sector público (UUNN; CONICET, INTI, INTA; CNEA y demás instituciones de nuestro país).

Sostener en el tiempo el rumbo de crecimiento basado en Ciencia y Tecnología depende fuertemente del consenso político y social a través de los sucesivos gobiernos. En esta gestión, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia I+D+i han diversificado y reforzado las herramientas de financiamiento del sistema científico, y también tecnológico. Por su parte, la continuidad de la vigencia de la Ley que estamos discutiendo hoy sobre Biotecnología, incluyendo además ahora a la Nanotecnología, resulta fundamental para convocar al sector productivo a realizar inversiones articuladamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y poder proyectar un plan de acciones a mediano y largo plazo.

La inversión en Ciencia y Tecnología debe ser un compromiso sostenido en el tiempo de todos los espacios políticos, lo cual se pone de manifiesto durante el tratamiento de esta Ley. Sabemos que el conocimiento es el mayor valor agregado que puede tener una sociedad. No podemos permitir NUNCA MÁS que se desfinancie la ciencia y la tecnología porque el futuro de la Argentina y el bienestar de nuestro pueblo dependen de ello.

El proceso sostenido de vinculación público-privado depende de reglas claras y del financiamiento. Las reglas claras se establecen con marcos legales. Esta Ley en particular propone estimular la vinculación público-privada, mediante los beneficios a empresas que articulen investigación y desarrollo con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Si bien los beneficios fiscales y los estímulos impactan directamente en el sector privado, los proyectos requieren del soporte y el apoyo de investigadores e investigadoras del sector público (UUNN; CONICET, INTI, INTA; CNEA y demás instituciones de nuestro país).

Sostener en el tiempo el rumbo de crecimiento basado en Ciencia y Tecnología depende fuertemente del consenso político y social a través de los sucesivos gobiernos. En esta gestión, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia I+D+i han diversificado y reforzado las herramientas de financiamiento del sistema científico, y también tecnológico. Por su parte, la continuidad de la vigencia de la Ley que estamos discutiendo hoy sobre Biotecnología, incluyendo además ahora a la Nanotecnología, resulta fundamental para convocar al sector productivo a realizar inversiones articuladamente con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y poder proyectar un plan de acciones a mediano y largo plazo.

La inversión en Ciencia y Tecnología debe ser un compromiso sostenido en el tiempo de todos los espacios políticos, lo cual se pone de manifiesto durante el tratamiento de esta Ley. Sabemos que el conocimiento es el mayor valor agregado que puede tener una sociedad. No podemos permitir NUNCA MÁS que se desfinancie la ciencia y la tecnología porque el futuro de la Argentina y el bienestar de nuestro pueblo dependen de ello.