Transgénicos en un saquito de té

En Argentina hay en marcha ocho grandes proyectos para multiplicar la minería de cobre

La minería argentina tiene en distintas etapas de desarrollo ocho megaproyectos en cinco provincias para la producción de cobre. Demandarán inversiones por más de 22 mil millones de dólares en los próximos años, y se estima que permitirán aumentar las exportaciones del mineral hasta superar los 11.000 millones de dólares al año.

Estas son las conclusiones de un trabajo de la Secretaría de Minería. Se dio a conocer en la presentación del Gobierno nacional del nuevo régimen optativo y progresivo para los derechos de exportación de cobre. Este permitirá a las compañías elegir entre la continuidad de una alícuota fija de 4,5% o un esquema de tasas variables según la evolución del precio del mineral. El alto potencial cuprífero de la Argentina se ubica en la zona de los Andes centrales, junto a Chile y Perú, con un volumen aproximado de reservas de cobre por 1.033 millones de toneladas métricas para al región, lo que representa el 40% de las reservas mundiales de cobre. La Secretaría de Minería afirma que Argentina tiene la posibilidad de crecer exponencialmente en términos de cobre, ya que tiene, no sólo el potencial geológico necesario, sino que también tiene proyectos en carpeta que están muy avanzados en cuanto a su evaluación técnica y económica. En el país la producción de cobre a gran escala comenzó en 1997, con la puesta en marcha de la operación Bajo de la Alumbrera, al noroeste de Catamarca, y hasta su cierre en 2018, aportó, a la economía argentina, ingresos fiscales que alcanzaron un valor total de US$ 5.037 millones y generó exportaciones por US$ 17.300 millones, a lo largo de toda su vida útil.

El aumento de la demanda global de cobre por los requerimientos de la transición energética hacia una mayor electrificación, y el salto exponencial de la electromovilidad generan la oportunidad de abrir en el país una nueva era del cobre.

Para ese desafío, la Argentina dentro de numerosas localizaciones de cobre tiene identificados y en distintas etapas de desarrollo avanzado ocho mega proyectos.

Se trata de los proyectos Josemaría, el único que inició la etapa de construcción, con un capex anunciado de US$ 4.100 millones; El Pachón que atraviesa la etapa de factibilidad con una inversión inicial de US$ 4.500 millones; El Altar en exploración avanzada que requerirá unos US$ 3.000 millones, y Los Azules, en estudio económico preliminar (PEA) por US$ 2.363 millones, todos estos en la provincia de San Juan.

En Catamarca, el proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (Mara), avanzó a la etapa de Prefactibilidad y tiene un capex previsto de US$ 3.100 millones; en la zona norte de Mendoza, el proyecto San Jorge también en Prefactibilidad con una inversión inicial de US$ 370 millones; en Salta la mina Taca Taca que en estudio económico preliminar por US$ 3.583 millones y finalmente, Filo del Sol en etapa de Prefactibilidad con un costo de construcción de US$1.266 millones.

Los más importantes en términos de reservas son El Pachón, Los Azules, y Taca Taca, proyectos que sumados representan el 62% de las reservas totales de cobre de Argentina y su construcción y puesta en marcha demandarán más de US$ 10.000 millones, casi la mitad de la inversión total proyectada, de US$ 22.200 millones, para los 8 proyectos.

En cuanto a la producción, aportarían una capacidad de 693.000 toneladas; que significarían, al nivel de producción de 2020, un 3% de participación mundial, pero si todos los proyectos estuviesen funcionando a plena capacidad, la participación de Argentina subiría a 5%, con un volumen máximo que superaría las 1,2 millones de toneladas anuales.

En cuanto a los efectos de estos grandes emprendimientos mineros en la balanza comercial, el reporte realizó una estimación de la progresión de acuerdo a la entrada en operación de los proyectos con los volúmenes de producción máxima de cada uno de ellos.

Con esta información, y teniendo en cuenta que no existe en Argentina la escala suficiente que amerite la instalación de refinerías en el país, se ha supuesto que el volumen total producido se exportará, con el primer proyecto entrando en operación en el año 2026.

En términos de valores, se han estimado para ese año un total de US$ 814 millones, lo que aumentaría exponencialmente en 2027, a casi US$ 4.200 millones, de concretarse la entrada en operación de 4 proyectos adicionales.

Para el año 2031, suponiendo un escenario en donde los 8 proyectos se encontrarán produciendo a plena capacidad, esto implicaría, en un escenario de precios conservador, un ingreso de divisas adicionales que podría superar los US$ 11.100 millones anuales.

El resultado de esta proyección cobra una trascendencia aún mayor, ya que las exportaciones sólo de estos ocho proyectos podrían más que duplicar el valor exportado por todo el sector minero en su conjunto, en su mejor año.

Es decir, Argentina tiene la posibilidad de crecer exponencialmente en términos de cobre, ya que tiene, no sólo el potencial geológico necesario, sino que también tiene proyectos en carpeta que están muy avanzados en cuanto a su evaluación técnica y económica.

Además, en términos de demanda se trata de un metal cuyas aplicaciones han aumentado a medida que avanza la tecnología, con lo cual, resulta imperioso que Argentina forme parte de este mercado en crecimiento, ya que en términos de intercambio presentes, se trata de una industria que mueve aproximadamente US$ 150 mil millones al año, esto es, un tercio del PBI de la Argentina.

El consumo de cobre refinado ha aumentado en los últimos 20 años a una tasa promedio anual de 2,6%, y se espera que continúe creciendo en el futuro, ya que este mineral constituye un insumo fundamental para la producción industrial y un elemento clave en el desarrollo sostenible a largo plazo de la economía mundial.

En el país la producción de cobre a gran escala comenzó en 1997, con la puesta en marcha de la operación Bajo de la Alumbrera, al noroeste de Catamarca, y hasta su cierre en 2018, aportó, a la economía argentina, ingresos fiscales que alcanzaron un valor total de US$ 5.037 millones y generó exportaciones por US$ 17.300 millones, a lo largo de toda su vida útil.

El aumento de la demanda global de cobre por los requerimientos de la transición energética hacia una mayor electrificación, y el salto exponencial de la electromovilidad generan la oportunidad de abrir en el país una nueva era del cobre.

Para ese desafío, la Argentina dentro de numerosas localizaciones de cobre tiene identificados y en distintas etapas de desarrollo avanzado ocho mega proyectos.

Se trata de los proyectos Josemaría, el único que inició la etapa de construcción, con un capex anunciado de US$ 4.100 millones; El Pachón que atraviesa la etapa de factibilidad con una inversión inicial de US$ 4.500 millones; El Altar en exploración avanzada que requerirá unos US$ 3.000 millones, y Los Azules, en estudio económico preliminar (PEA) por US$ 2.363 millones, todos estos en la provincia de San Juan.

En Catamarca, el proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (Mara), avanzó a la etapa de Prefactibilidad y tiene un capex previsto de US$ 3.100 millones; en la zona norte de Mendoza, el proyecto San Jorge también en Prefactibilidad con una inversión inicial de US$ 370 millones; en Salta la mina Taca Taca que en estudio económico preliminar por US$ 3.583 millones y finalmente, Filo del Sol en etapa de Prefactibilidad con un costo de construcción de US$1.266 millones.

Los más importantes en términos de reservas son El Pachón, Los Azules, y Taca Taca, proyectos que sumados representan el 62% de las reservas totales de cobre de Argentina y su construcción y puesta en marcha demandarán más de US$ 10.000 millones, casi la mitad de la inversión total proyectada, de US$ 22.200 millones, para los 8 proyectos.

En cuanto a la producción, aportarían una capacidad de 693.000 toneladas; que significarían, al nivel de producción de 2020, un 3% de participación mundial, pero si todos los proyectos estuviesen funcionando a plena capacidad, la participación de Argentina subiría a 5%, con un volumen máximo que superaría las 1,2 millones de toneladas anuales.

En cuanto a los efectos de estos grandes emprendimientos mineros en la balanza comercial, el reporte realizó una estimación de la progresión de acuerdo a la entrada en operación de los proyectos con los volúmenes de producción máxima de cada uno de ellos.

Con esta información, y teniendo en cuenta que no existe en Argentina la escala suficiente que amerite la instalación de refinerías en el país, se ha supuesto que el volumen total producido se exportará, con el primer proyecto entrando en operación en el año 2026.

En términos de valores, se han estimado para ese año un total de US$ 814 millones, lo que aumentaría exponencialmente en 2027, a casi US$ 4.200 millones, de concretarse la entrada en operación de 4 proyectos adicionales.

Para el año 2031, suponiendo un escenario en donde los 8 proyectos se encontrarán produciendo a plena capacidad, esto implicaría, en un escenario de precios conservador, un ingreso de divisas adicionales que podría superar los US$ 11.100 millones anuales.

El resultado de esta proyección cobra una trascendencia aún mayor, ya que las exportaciones sólo de estos ocho proyectos podrían más que duplicar el valor exportado por todo el sector minero en su conjunto, en su mejor año.

Es decir, Argentina tiene la posibilidad de crecer exponencialmente en términos de cobre, ya que tiene, no sólo el potencial geológico necesario, sino que también tiene proyectos en carpeta que están muy avanzados en cuanto a su evaluación técnica y económica.

Además, en términos de demanda se trata de un metal cuyas aplicaciones han aumentado a medida que avanza la tecnología, con lo cual, resulta imperioso que Argentina forme parte de este mercado en crecimiento, ya que en términos de intercambio presentes, se trata de una industria que mueve aproximadamente US$ 150 mil millones al año, esto es, un tercio del PBI de la Argentina.

El consumo de cobre refinado ha aumentado en los últimos 20 años a una tasa promedio anual de 2,6%, y se espera que continúe creciendo en el futuro, ya que este mineral constituye un insumo fundamental para la producción industrial y un elemento clave en el desarrollo sostenible a largo plazo de la economía mundial. MERCOSUR: pese a las disputas, el superávit comercial y el comercio intrabloque son récord

También el Mercosur puede decir «Todavía cantamos». El bloque registró en 2021 un superávit comercial de 79.000 millones de dólares. Es el valor más alto desde la conformación del mercado común. El comercio intra bloque fue de 41.000 millones de dólares en 2021, un 24 por ciento más que en 2019.

A pesar de los persistentes desencuentros que se registraron en los últimos años entre los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial alcanza récords en términos económicos: el saldo de la balanza comercial del bloque fue superavitario por 79.000 millones de dólares en 2021, el valor más alto desde la constitución del bloque. Internamente, el comercio intra bloque fue de 41.000 millones de dólares en 2021, el número más elevado desde 2014. Los 41.000 millones de dólares comerciados entre países del bloque están explicados fundamentalmente por el intercambio de bienes de alto valor agregado. La cifra es un 42 por ciento más alta que en 2020 e incluso 24 por ciento más que en 2019. Los datos se compartieron durante la CXXIII Reunión del Grupo Mercado Común (GMC) de la que participó Cecilia Todesca Bocco, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, como cabeza de la delegación argentina. El intercambio comercial del bloque con el resto del mundo alcanzó un nivel récord de 598.000 millones de dólares el año pasado. Las exportaciones extra zona – 339.000 millones de dólares- también fueron récord; crecieron un 35 por ciento respecto a 2020 y 26 por ciento respecto a 2019. En el caso de las importaciones extra zona, alcanzaron el nivel más alto de los últimos siete años, registrando un aumento de 39 por ciento interanual y superando en 18 por ciento los niveles de 2019. De esta manera, el saldo de la balanza comercial del bloque fue superavitario por 79.000 millones de dólares, el valor más alto desde su creación. En lo que hace a Argentina, el comercio total con el bloque alcanzó los 30 mil millones, superando en 22 por ciento los niveles prepandemia. Las exportaciones del país al Mercosur superaron los 14.000 millones de dólares, el valor más alto de los últimos siete años. Fueron 46 por ciento superiores a las de 2020 y 15 por ciento a 2019. El 82 por ciento de las exportaciones estuvieron destinadas a Brasil, 9 por ciento a Uruguay y 9 por ciento a Paraguay. En cuanto a las importaciones provenientes del Mercosur – por 15.000 millones de dólares– crecieron 41 por ciento con respecto al año anterior y 30 por ciento con respecto a 2019. Esta tendencia se viene replicando en el 2022. En los primeros cuatro meses del año el comercio total con el bloque superó los 10.000 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 17 por ciento con respecto a 2020 y del 20 por ciento con relación a 2019. En conjunto, estos datos indican una vigorosa recuperación del comercio del Mecosur en la pos-pandemia.Las diferencias en el seno del Mercosur

Estos números, se supone, harán revisar las opiniones cruzadas que manifestaron los presidentes de los países del bloque a la hora de definir la estrategia de inserción internacional más conveniente. De manera simplificada, los dos modelos en disputa significan una tendencia hacia la apertura de la mano de Brasil y Uruguay, frente a un mayor proteccionismo que lidera sobre todo Argentina. Por este motivo, el año pasado hubo una disputa acerca del arancel externo común, que estaba en 14 por ciento promedio. Brasil y Uruguay propiciaban su reducción. En mayo de este año el gobierno brasileño decidió reducir en 10 por ciento las tasas del Impuesto de Importación sobre 6195 posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). El último temblor lo generó el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou durante un discurso en el evento «Democracia y Desarrollo» organizado por el diario Clarín hace tres semanas. «El deber mío como presidente de la República es: `Ábranme al mundo`. Lo que decimos a Argentina, lo que le decimos a Brasil es que entendemos que a veces tienen cierto proteccionismo, somos la quinta región más proteccionista del mundo, pero Uruguay tiene que romper con ese concepto. Si se quiere acompañar, se acompaña. Si no, con gusto vamos solos, y no vamos a violentar el Mercosur al cual pertenecemos«, expresó Lacalle Pou. En tanto en el encuentro se trataron los principales temas de la agenda de integración del Mercosur y se intercambiaron opiniones sobre la evaluación de la economía y el comercio internacional a la luz del conflicto en Ucrania y el impacto en América Latina.Comentario de AgendAR:

Es cierto que estos números ponen en duda la afirmación habitual de muchos economistas -apoyados en un dogmatismo teórico: «el Mercosur restringe el intercambio comercial de sus miembros». Pero también apuntan a un hecho que el artículo evita enfatizar: aún en circunstancias favorables para el comercio de nuestros países, Argentina tiene déficit en el comercio intrabloque. Los «dólares financieros», el dólar «blue», están a valores muy altos, influidos por maniobras especulativas y, sobre todo, la desconfianza hacia el peso. Pero el valor del dólar oficial, con el que se hacen exportaciones e importaciones, estimula estas últimas. La «escasez de dólares» que sufrimos, tiene que ver con el boom de las exportaciones argentinas.Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia – Video de su primer discurso

«Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, en ello comprometemos la existencia, la vida misma», dijo en su primer discurso ayer domingo a la noche, tras ganar las elecciones, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

“Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”, afirmó, y propuso también un «gran acuerdo nacional» para no profundizar las divisiones. El triunfador en el balotaje pidió que los países de América Latina se unan para hablar con Estados Unidos y sentar las bases de una «transición energética» ante los estragos causados por el cambio climático. «Le propongo al Gobierno de los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América sentarnos a dialogar para sentar los pasos de la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada, los pasos de la construcción de una economía de la vida en toda América». En otra parte de su discurso, Petro dio la palabra a la madre de Dilan Cruz, un joven que fue asesinado por la Policía en Bogotá durante las protestas de noviembre de 2019. «Alzo mi voz por mi hijo porque exijo justicia», afirmó Jenny Alejandra Medina, madre de Cruz, con la foto del joven de 18 años que fue víctima de un proyectil disparado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía durante aquellas protestas y que se convirtió en uno de los símbolos de la violencia policial en Colombia. «En usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia, la esperanza de los pobres, de los necesitados», dijo Medina a Petro. En su discurso de victoria, que duró alrededor de una hora, el exalcalde de Bogotá pidió a la Fiscalía «que libere a nuestra juventud», refiriéndose a las personas detenidas por protestar. «¡Cuánta gente que desapareció de los caminos de Colombia y cuánta gente que murió! ¡Cuántos jóvenes encadenados y presos simplemente por tener esperanza!», cuestionó el ganador de las elecciones. La vicepresidenta electa, Francia Márquez, primera mujer afrodescendiente que ocupará el cargo, celebró que Colombia tendrá el primer «Gobierno popular y de los nadies» de su historia, «un paso importante para reconciliar la nación».Los resultados del balotaje:

El economista y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro obtuvo ayer en la segunda vuelta electoral 11.281.002 votos, el 50,44%. Su rival, el «outsider» Rodolfo Hernández, sumó 10.580.399 votos, el 47,3%.Francia: Macron pierde control de la Asamblea; la izquierda es 2° fuerza; Le Pen suma diputados

El resultado de las elecciones legislativas de ayer en Francia es un revés para el presidente de la República, Emmanuel Macron, apenas dos meses después de salir reelegido con comodidad.

Su coalición pierde 100 o más bancas para quedarse con 244 de 577, según el recuento oficial con un 100% del voto escrutado. En segunda posición, con 127 bancas, queda la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), la alianza de populistas de izquierda, socialistas, ecologistas y comunistas liderada por Jean-Luc Mélenchon. El otro resultado significativo de las elecciones de ayer en Francia es el ascenso del Reagrupamiento Nacional (RN), la «derecha antisistema» y euroescéptica de Marine Le Pen, que pasa de ocho diputados a 89. La abstención fue del 53,7%, medio punto más que en la primera vuelta, el domingo pasado, pero cinco puntos menos que en la segunda vuelta de 2017. Los números de bancas podrían variar una vez que todos los diputados —algunos se presentaban sin la etiqueta oficial de ningún partido— se hayan ubicado en cada grupo parlamentario. Pero parece evidente que gobernar Francia en los próximos cinco años va a requerir acuerdos puntuales del oficialismo con una de las dos fuerzas opositoras.El Ministerio de Defensa avanza en la construcción de un buque polar antártico – Opinión de AgendAR

La construcción del buque polar, en tanto, se llevará adelante con la empresa finlandesa Aker Arctic Technologies, que tiene su sede en Helsiniki y que participa del diseño y elaboración del 85% de las embarcaciones polares que hoy recorren las aguas antárticas.

El rompehielos Irízar se construyó en 1977 en el Astillero Wärtsilä, también en Helsinki. Este buque transportó en 1982 fuerzas militares a las Islas Malvinas, en la operación de desembarco, y participó en la guerra como buque hospital. Tras el incendio sufrido en la campaña antártica de 2007, fue remodelado casi totalmente y modernizado en el complejo Tandanor, en un proceso que concluyó en 2017.

Ante una consulta, el Ministerio de Defensa informó que el plan se encuentra en la instancia de desarrollo de la ingeniería básica del nuevo buque polar, que tendrá la misión de aprovisionar las trece bases antárticas argentinas. Tendrá capacidad para llegar a la base Belgrano II, la más próxima al Polo Sur, en la costa del Mar de Weddell. El proyecto había comenzado a gestarse entre 2014 y 2015, en la primera gestión de Agustín Rossi al frente del área de Defensa.

Ahora el diseño se actualizó y responde a las exigencias Código Polar de la Organización Marítima Internacional y de otras regulaciones, al margen de los avances tecnológicos, se informó. Se espera que el trabajo de diseño básico esté listo en abril de 2023.

La construcción se financiará con el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado por el Gobierno para avanzar en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, mediante previsiones presupuestarias plurianuales. Para poder llevar adelante la obra se actualizaron las capacidades del Astillero Tandanor.

La cooperación con Finlandia prevé un trabajo de transferencia de conocimientos y experiencia, por el cual se seleccionará personal para recibir formación y adiestramiento en Finlandia, con una interacción directa en Aker Arctic, para seguir la evolución del proyecto, cursos en universidades, visitas y pasantías en empresas y organizaciones integrantes de la industria marítima finlandesa.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/UWTAGKVDGVDSDAOBS6XCENTXVU.jpg)

Condiciones técnicas

En el Ministerio de Defensa indicaron que la capacidad de carga del futuro buque permitirá transportar todos los insumos que demanda la campaña antártica de verano y que hoy se envían a las bases argentinas a través del Irízar y de medios aéreos.

Afirmaron, además, que el buque polar tendrá “condiciones de habitabilidad apropiadas, aún navegando en un contexto climático sumamente hostil”. Habrá acondicionamiento térmico en los diferentes espacios, y se podrá generar agua potable, además de procurarse “la preservación y preparación de alimentos, el lavado y secado de ropas y el almacenamiento y gestión de millones de litros de combustible para consumos del buque y provisión a las bases antárticas.

El buque polar tendrá 131,5 metros de eslora, con una manga (ancho) de 23,6 metros y 8,8 metros de calado, que es la distancia vertical entre la superficie del agua y el extremo inferior del casco.

La velocidad máxima en aguas libres será mayor a 16 nudos (29 kilómetros por hora). En el hielo marino podrá marchar a 2 nudos (3,6 kilómetros por hora), avanzando sobre hielo enrasado de un metro de espesor con 20 centímetros de nieve sobre él, según las especificaciones técnicas del proyecto.

El rompehielos Irízar, buque insignia de la campaña antártica, puede navegar en campos de hielo de hasta un metro de espesor en forma continua. Por embestida puede romper bloques de hasta seis metros de espesor. Posee 12 cubiertas y su altura sobre la línea de flotación es de 42,2 metros.

La autonomía del buque que se construirá con Finlandia será de 15000 millas náuticas, con dos de los tres motores principales en funcionamiento, al 85% de potencia y cargado hasta el calado de diseño. Y podrá operar con temperaturas ambientales entre 35 grados y 30 grados bajo cero (-40° en el casco) y registros de 32° a -2° en el agua, de acuerdo a parámetros que responden a exigencias establecidas en el Código Polar.

(El diario La Nación afirma que fuentes navales expresaron escepticismo frente al proyecto del Gobierno para construir una embarcación “que en cualquier otro lado llevaría menos de la tercera parte del tiempo”. Señalaron, al respecto, que “es difícil confiar hoy en la capacidad de la Argentina cuando hemos perdido la solvencia técnica para este tipo de emprendimientos”. Nuestra opinión es diferente y la expresamos a continuación).Observaciones de AgendAR:

Daniel E. Arias

Las vacunas contra el COVID-19 de segunda generación

Hoy Colombia elige presidente

Cómo fue el relanzamiento de «Aquella guerrita olvidada» de Daniel Arias – Video

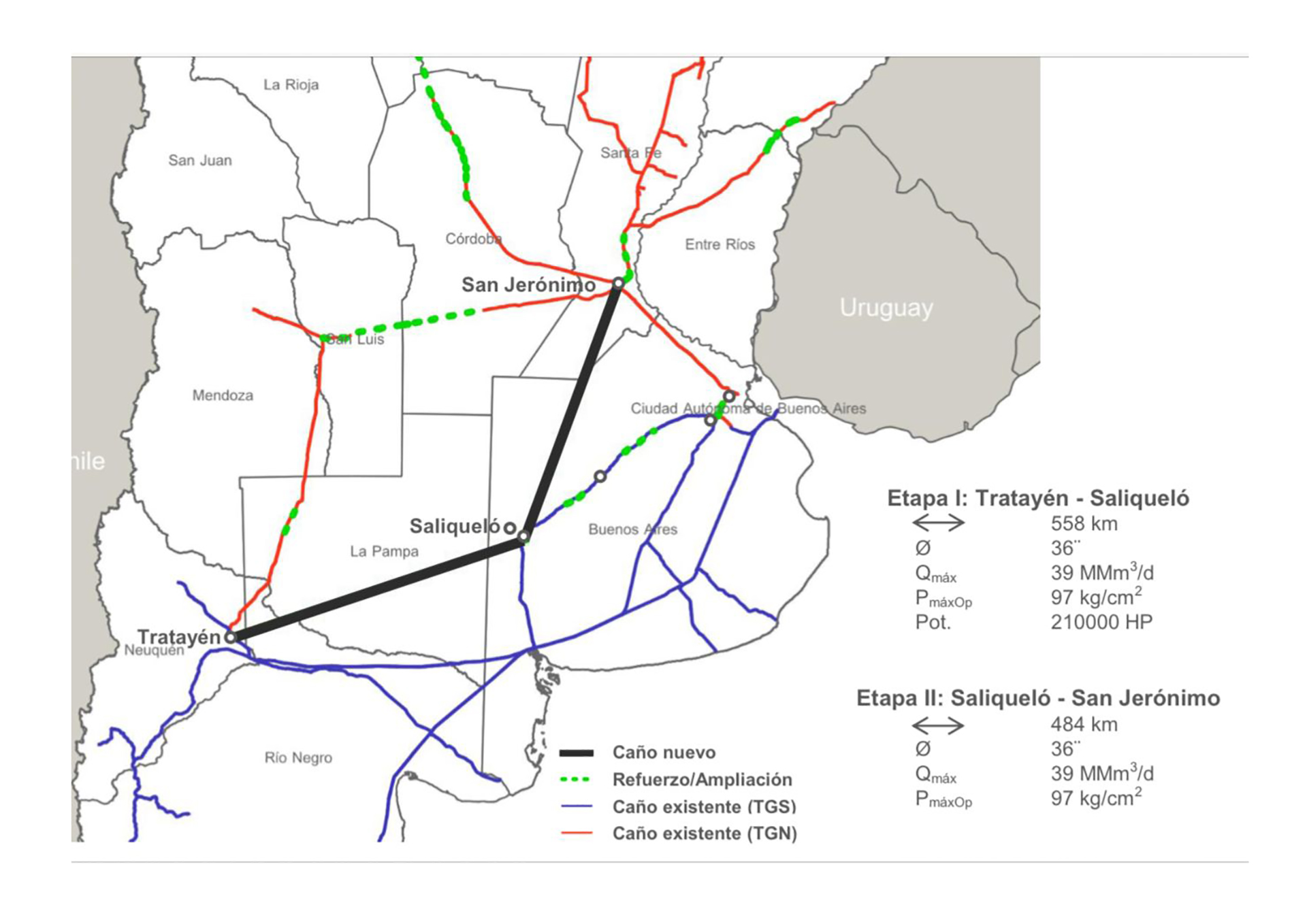

El presidente de ENARSA asegura «El gasoducto Néstor Kirchner estará listo el 20 de junio de 2023»

Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina (Enarsa), afirmó ayer viernes que el gasoducto Néstor Kirchner «estará apto para funcionar el 20 de junio de 2023» y estimó que, con su puesta en marcha, se producirá un ahorro en importaciones de «entre US$1.300 millones y US$1.500 millones, dependiendo de los valores de gas natural licuado (GNL) del año próximo».

Gerez decidió avanzar con la firma del contrato para la compra de caños con Siat Tenaris, del Grupo Techint, pese a la investigación que llevaba adelante el juez Daniel Rafecas sobre la licitación. Finalmente, el magistrado archivó la causa, luego de determinar que, según las pruebas reunidas en el expediente, la licitación no registra irregularidades.

Este contrato de US$ 500 millones, de los cuales US$ 200 millones se usarán para importar la chapa de Brasil, es la primera parte del proceso de construcción del gasoducto. El siguiente paso será la apertura de sobres con las ofertas para definir qué empresas construirán la obra. La periodista Sofía Diamante, de La Nación, lo interrogó sobre la obra.

—El contrato con Siat Tenaris se había adjudicado el 5 de mayo. ¿Por qué se firmó recién ayer?

—Este tipo de proyectos y procesos licitatorios en sí son procesos complejos, hay un acto posterior a la adjudicación, donde las partes llegan a un acuerdo sobre los detalles que se plasman en el contrato. Además, se necesitaba la resolución del Banco Central que garantizaba a la empresa el acceso al mercado de cambios. Posterior a esa resolución, habíamos logrado un acuerdo con Siat Tenaris, que se demoró un poco en virtud al trámite judicial.

—El trámite judicial seguía vigente cuando se firmó el contrato. ¿Por qué se decidió avanzar igual con la adjudicación?

—Porque la cantidad de especialistas que fueron convocados dieron testimonio de su expertise y coincidían con lo que habíamos plasmado en los pliegos licitatorios. Coincidieron en que el procedimiento que llevamos adelante se ajustaba a los requerimientos que tiene esta industria.

—La vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que Tenaris debería traer la línea de producción de la chapa a la Argentina. ¿Es posible eso?

—No es una cuestión que dependa de mí, es un análisis que hay que evaluar. Con el desarrollo que habrá en la Argentina y en toda la región, es un escenario que habría que evaluarlo y gestionar las políticas para que eso suceda.

—¿Cuándo se empieza a construir el gasoducto?

—El viernes 3 sacamos el pliego de la construcción, lo publicamos en el Boletín Oficial, para que el 8 de julio se presenten las ofertas. Para mediados de agosto debería estar adjudicado, en consonancia con el cronograma de entrega de caños. Si bien hubo algunas demoras, que son menores, el cronograma sigue vigente y deberíamos estar sustituyendo importaciones a partir del 20 de junio de 2023. Para esa fecha, ya estaría en condiciones técnicas y operativas para hacer el transporte de gas. Se va a demorar después unos días más el final de obra, que tendrá que ver con el cierre de las superficies e instalar los carteles de seguridad.

—¿Entonces el 20 de junio del año próximo estará en funcionamiento?

—La construcción tiene dos fechas, una es de la finalización de obra, que tiene que ver con los trámites administrativos y lo que decía de cerrar las instalaciones de la superficie y la pintura de seguridad. Pero lo que nos interesa, a los efectos de la sustitución de importaciones, estará apto para funcionar el 20 de junio. A partir de ese momento, ya se está inyectando gas en el caño.

—¿Cuánto es el ahorro con la construcción del gasoducto?

—Se ahorrará entre US$1300 millones y US$1500 millones, dependiendo de los valores de gas natural licuado (GNL) del año próximo.

—El gasoducto cuesta US$1400 millones. ¿Está todo el dinero para financiarlo?

—Sí, está todo el dinero. Tenemos $140.000 millones. Parte de los fondos vienen del 25% de lo recaudado por el Aporte Solidario, y el resto son partidas presupuestarias de la Secretaría de Energía, que fueron dirigidas o pasadas a Enarsa.

—La semana pasada se habló de que Enarsa había rescatado fondos invertidos en bonos atados a CER, lo que generó una venta masiva de estos títulos. ¿Es cierto?

—Es importante aclarar ese punto, porque nos acusaron de hacer esa operatoria. El rescate que realizamos es de un fondo de T+1, que no tiene exposición al CER. Rescatamos fondos, pero que estaban invertidos en títulos en dólares.

—¿Cuántos buques de GNL llevan contratados?

—Tenemos 41 buques contratados, 27 a Escobar [que tiene una capacidad de regasificación mayor] y 14 a Bahía Blanca. Las primeras licitaciones se cerraron con precios de US$42 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) y en la última conseguimos a US$24 en promedio. El costo total hasta ahora es de US$2925 millones.

—A esta altura del año, en 2021 había más buques contratados. ¿Puede faltar gas en el invierno?

—Nosotros no hacemos análisis de oferta y demanda, ejecutamos funciones que imparte la Secretaría de Energía, en base al análisis de la Secretaría de Planeamiento Energético. Ellos revelan datos de oferta y demanda de gas, y a partir de allí, nos instruyen para realizar las importaciones de GNL y de combustibles líquidos a través de Cammesa.

—¿Qué rol ocupaba Antonio Pronsato en Enarsa? ¿Quién lo va a reemplazar?

—La construcción del gasoducto la encabeza la empresa Enarsa. Nosotros llevamos adelante todos los trabajos con la totalidad de los recursos técnicos y administrativos que tenemos dentro de la empresa. El ingeniero Antonio Pronsato era un integrante más de ese equipo. Es un técnico de experiencia, pero también lo son el resto de los técnicos que tiene la empresa. El responsable del proyecto soy yo. Soy el presidente y me compete la responsabilidad de las tareas que se llevan adelante. Se irán incorporando nuevos técnicos en virtud del volumen del trabajo. La salida de ninguna profesional está por encima del proyecto que estamos realizando.

—Se habló de crear una Unidad Ejecutora que podría pasar a los ministerios de Economía o de Producción. ¿Es cierto?

—Las autoridades del Poder Ejecutivo con las cuales he tenido la posibilidad de conversar están muy a gusto con el trabajo que estamos haciendo. Que la construcción la lleve adelante Enarsa es decisión del Presidente en virtud del DNU dictado oportunamente.

—¿Por qué cree que el exministro Matías Kulfas dijo que el pliego había estado redireccionado?

—El exministro cometió un error y por eso en sede judicial se desdijo de sus dichos. Hay una confusión muy grande con respecto al diámetro y al espesor del caño. Tiene que ver con el cumplimiento que allí se utiliza para que pueda operar sin ningún problema. Fue un error del exministro, hizo una declaración que fue inoportuna y él lo ha aclarado.

—¿Por qué la vicepresidenta también apuntó contra Techint?

—La vicepresidenta tiene una visión de desarrollo de la República Argentina, que lo ha sostenido históricamente. Lo que manifestó en el acto tiene que ver con ello, con observar el futuro de la Argentina y solicitar la creación de políticas públicas que tengan que ver con atraer a las industrias que están afuera para que se instalen en el país, para la generación de empleo y para que, lo que importamos, sea producido a nivel local.

La OMC acuerda liberar las patentes de vacunas anticovid. La industria farmacéutica cuestiona

La decisión de los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de suspender temporalmente las patentes de las vacunas anticovid es un acto simbólico cuyo alcance real todavía es impreciso.

Tras casi dos años de negociaciones, los 164 países de la OMC alcanzaron ayer 17 de junio ese pacto “sin precedentes”, que permite a los países en vías de desarrollo fabricar durante cinco años las vacunas contra el coronavirus, sin pagar regalías.

La decisión incluye la tecnología del ARN mensajero, una novedad científica desarrollada en los tratamientos contra la pandemia. Los países que lo deseen podrán utilizar ese método sin tener que contar con la autorización del laboratorio que hizo el desarrollo. Organizaciones no gubernamentales y potencias regionales como Sudáfrica e India reclamaban ese derecho.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el 60% de la población mundial ha recibido dos dosis de vacuna anticovid, la situación es muy desigual. En Nigeria solamente ha sido vacunada el 8% de la población, menos del 5% en Camerún, el 17% en Libia.

El statu quo actual “equivale a un sistema de apartheid vacunatorio”, según Tendayi Achiume, relatora especial de la ONU sobre discriminaciones.

Es la primera vez que se adopta una suspensión de patentes en el seno de la OMC, aunque aprobó medidas equivalentes. En 2001, la organización votó la creación de un mecanismo de licencia obligatoria sobre los tratamientos de triterapia contra el VIH, es decir, la autorización para los países en desarrollo de utilizar de reproducir esas fórmulas farmacéuticas, aun sin el acuerdo de sus creadores.

Eso permitió disminuir el precio de los tratamientos, aunque los laboratorios mostraron su descontento.

Este nuevo acuerdo supone “un paso hacia adelante” respecto a las licencias obligatorias que se crearon jurídicamente en 2001, explica Francois Pochart, del Gabinete August Debouzy.

“Los Estados pueden decidir por si mismos, sin tener que hacer una demanda. La verdadera novedad es que la derogación permite también al país que va a producir la vacuna exportar a otros mercados, hacia otro miembro que sea admisible, y no solamente para su propio país”, explica.

La reacción de las farmacéuticas

La industria farmacéutica advirtió que la producción de vacunas ya es muy elevada. A mediados de junio ya se habían producido cerca de 14.000 millones de dosis en todo el mundo, según información de la agencia AFP.

Algunos productores, como el gigantesco Serum Institute de India, decidieron incluso interrumpir su producción, ante la falta de demanda.

El problema desde el principio fue la distribución. Numerosos países productores bloquearon las exportaciones en nombre de la soberanía sanitaria, resalta Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA). “Eso no ha sido tratado correctamente por la OMC”, denuncia.

Y además subsisten los problemas de logística para distribuir medicamentos que requieren cuidados especiales, a causa de su sensibilidad a las variaciones de temperatura.

“Simplemente es demasiado tarde” para que se abran nuevas fábricas, opinó el ministro indio de Comercio en la OMC, Shri Piyush Goyal.

“Estamos decepcionados de que no se haya podido alcanzar una verdadera derogación de la propiedad intelectual (…) que cubra todas las opciones médicas contra el Covid-19, en todos los países”, añade por su parte el doctor Christos Christou, presidente de Médicos sin Fronteras, en un comunicado.

La polémica en Argentina:

Tras la decisión, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) expresó a través de un comunicado “la importancia de los desarrollos amparados por la propiedad intelectual que, lejos de impedir la innovación, resultan esenciales para el descubrimiento de nuevos tratamientos y curas”.

La Cámara pidió que “los Estados y la industria deben trabajar en conjunto para abordar los verdaderos cuellos de botella en torno a los nuevos tratamientos y vacunas contra el Covid-19, incluidas las trabas burocráticas y dificultades en la cadena de suministro”.

La entidad remarcó: “Las vacunas contra el Covid-19 hoy disponibles y que nos permiten pensar en una salida de la pandemia, existen gracias a la propiedad intelectual y otros incentivos que impulsaron en 2020 su investigación y desarrollo, en tiempo récord y con un altísimo riesgo”.

CAEME está integrada por 41 empresas farmacéuticas y biotecnológicas de I+D de la Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa. Con 97 años de trayectoria, es la entidad que en Argentina reúne a la mayoría de los laboratorios extranjeros, es la primera cámara del sector fundada en América Latina.

Al momento de actualizar esta nota, no había información sobre la actitud de CILFA, la cámara que reúne a la mayoría de los laboratorios nacionales.La Universidad de Buenos Aires lanza una carrera de Industria y Sistemas Aeroespaciales

La actividad aeroespacial tiene historia y desarrollo en Argentina, pero la oferta académica es restringida (la 1ra. en nuestro país fue la carrera de Ingenierá Espacial, de la UNLP, planteada recién en 2019).

Ahora, la UBA se unió con el MinCyT, la CONAE e INVAP, actores principales del plan espacial argentino, para ofrecer una carrera de especialización en el tema.

Vicente Campenni (INVAP), Alberto Barbieri (rector UBA), Daniel Filmus (ministro de Ciencia) y Raúl Kulichevsky (CONAE)

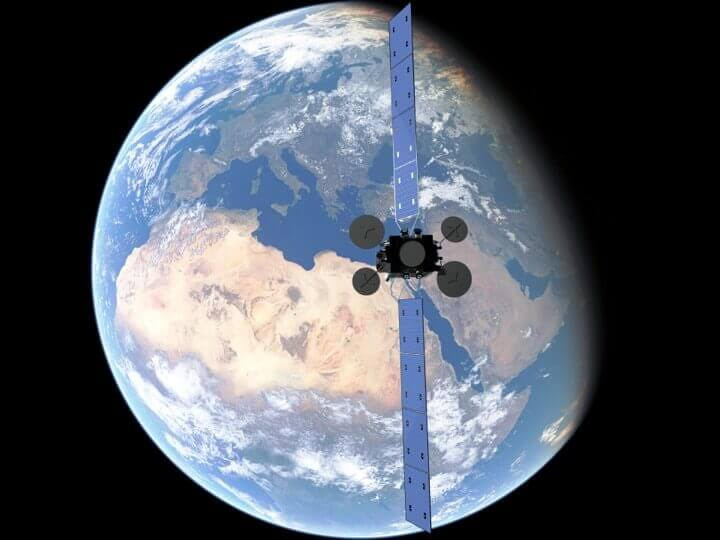

. La Universidad de Buenos Aires (UBA), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa INVAP firmaron este jueves un convenio para colaborar en la creación de la carrera de Especialización en Industria y Sistemas, que dependerá de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

La industria espacial es un sector económico e industrial de muy alto potencial que se encuentra en una etapa de crecimiento constante a nivel nacional e internacional. La Argentina es un caso de éxito, con el lanzamiento de 8 satélites al espacio, y diversos proyectos en trabajo tanto en el área estatal, como en la privada. El sector se ha expandido tanto, que la falta de recursos humanos se ha convertido en una restricción para el crecimiento de la industria espacial del país. “Una vez más, la Universidad de Buenos Aires, trabaja en forma mancomunada con el mundo científico y empresarial, para crear carreras con la máxima excelencia académica y con impacto directo sobre áreas estratégicas para el desarrollo nacional”, dijo Alberto Barbieri, rector de la UBA. También agradeció el trabajo que hicieron desde la Facultad de Ingeniería: “Ellos saben hacerlo, son los mejores en esto y se pusieron a trabajar con la gente del INVAP, la CONAE, relaciones internacionales y UBATEC en lo que implica la puesta en práctica. Demostraron que las cosas se pueden hacer bien, hoy estamos acá, con el posgrado aprobado por la facultad y por la universidad. Ahora están evaluando cuáles son las primeras becas para otras universidades latinoamericanas, esperemos que esto sea sólo el principio en esta área para seguir desarrollándonos”. El ministro Daniel Filmus explicó que el proyecto surge a raíz de la presidencia argentina en la CELAC -Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-, donde se creó una agencia espacial de América Latina: “Argentina presentó sus propuestas y una de ellas era desarrollar posgrados en ingeniería espacial, que nos permitieran invitar y becar desde el gobierno argentino a especialistas de otros países para que pudieran estudiar acá. Esto va a generar una comunidad de especialistas latinoamericanos que luego llevaran la impronta de la facultad de ingeniería y la mirada del INVAP”. Y agregó: “Empezamos con un posgrado en la UBA, si esto funciona bien va a haber una masa crítica para ser una carrera de grado. Es un tema en el que cada vez va a haber más demanda, va a ser exponencial, estamos abriendo un camino”. Junto a Barbieri y Filmus, en la firma estuvieron presentes el presidente de INVAP, Hugo Albani, y el director Ejecutivo de la CONAE, Raúl Kulichevsky. Además, participaron el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez; el asesor espacial del MINCyT en temas aeroespaciales, Guillermo Salvatierra; el gerente General de INVAP, Vicente Campenni; el vicedecano de la Facultad de Ingeniería UBA, Raúl Bertero y la directora Nacional de Promoción de la Política Científica del MINCyT, Karina Pombo entre otras autoridades.

Oportunidades en el espacio

Actualmente, el Estado argentino está operando 4 satélites de 3 toneladas de peso cada uno. Dos de ellos proveen servicio de telecomunicaciones desde ARSAT y los dos restantes permiten observar el territorio nacional con imágenes que van desde el mapa regional, hasta poder analizar la humedad del suelo de un campo determinado en cualquier punto del país. Hoy las comunicaciones, la conectividad, la navegación, la defensa, la seguridad, la meteorología, lo ambiental y tantas otras áreas están soportadas por datos que son provistos por los satélites nacionales que han sido diseñados, construidos, y son operados con tecnología e ingeniería argentinas. La explotación económica del espacio está en una etapa de crecimiento acelerado en todo el mundo, con emergencia de empresas privadas y grandes proyectos. Por esto es que cualquier especialista en ingeniería aeroespacial podrá encontrar un campo muy fértil para desarrollarse de forma profesional. Es en este contexto que la UBA, junto al MinCyT, están lanzando la Carrera de Especialización en Industria y Sistemas Aeroespaciales, que permitirá formar recursos humanos para este sector en auge. La industria espacial requiere de recursos humanos con experiencia y conocimiento en un amplio rango de disciplinas, junto a la habilidad de integrar y optimizar todas ellas en contextos de proyectos complejos. Las y los egresados de esta especialidad de posgrado tendrán la formación necesaria para gestionar este tipo de proyectos en instituciones tecnológicas, agencias espaciales o empresas de la industria aeroespacial. Se beneficiarán de una formación en disciplinas vinculadas al diseño, desarrollo y operación de sistemas espaciales.

Carrera de Especialización

La Especialización en Industria y Sistemas Aeroespaciales es una carrera de posgrado institucional de un año de duración, organizada por la Facultad de Ingeniería de la UBA y con la colaboración del MINCyT, la CONAE, e INVAP S. E. El plan de estudios es semiestructurado y se desarrolla en modalidad presencial. Posee un formato intensivo para la realización de algunas actividades prácticas y de desarrollo de proyectos. Se dictarán clases en FIUBA, INVAP Bariloche y CONAE Estación terrena Falda del Carmen, Córdoba. Además, incluye actividades teóricas remotas, tanto sincrónicas como asincrónicas. Quienes finalicen la especialización contarán con una fuerte formación teórica y práctica como para desempeñarse en la gestión de proyectos y planes espaciales, gracias a docentes reconocidos tanto del sector espacial, como de la Facultad de Ingeniería de la UBA. La salida laboral de esta especialización está casi asegurada, por la amplia demanda a nivel nacional e internacional de recursos humanos formados para la industria espacial.El invento de un vecino de Lanús: une bicicleta y cinta para caminar

El gobierno argentino aspira a un acuerdo estratégico con Alemania en energía y alimentos

Una comitiva de empresarios y la secretaria de Estado de Economía alemana se reunieron con el ministro Martín Guzmán y el secretario Gustavo Beliz para explorar inversiones y suplantar los insumos que faltan en Europa por la guerra en ucrania. La intención es avanzar en acuerdos sobre energía, hidrógeno y alimentos.

Presupuesto 2022: proyecta un crecimiento del 4% y una inflación del 62%

Argentina ya tiene el parque nacional número 40: Islote Lobos, en la Patagonia Norte

Parque Nacional Islote Lobos

Esta nueva área protegida cuenta con una notable biodiversidad, que está representada por una concentración de colonias reproductivas de diferentes especies de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias, además de conservar una alta calidad paisajística y un valioso registro arqueológico.

Esta nueva área protegida cuenta con una notable biodiversidad, que está representada por una concentración de colonias reproductivas de diferentes especies de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias, además de conservar una alta calidad paisajística y un valioso registro arqueológico.

La zona es habitada por una gran cantidad de especies de aves marinas y costeras que nidifican y descansan en los islotes y sector intermareal, y se alimentan en los ambientes marinos. Algunas de estas especies revisten carácter de vulnerables, cercanos a la amenaza o amenazados, tales como el petrel gigante, flamenco austral, chorlito ceniciento y playero rojizo, en tanto otros.

El Complejo Islote Lobos es asimismo muy rico en su fauna de invertebrados como isópodos, anfípodos y poliquetos, que constituyen el alimento básico para muchas de estas aves.

La zona es habitada por una gran cantidad de especies de aves marinas y costeras que nidifican y descansan en los islotes y sector intermareal, y se alimentan en los ambientes marinos. Algunas de estas especies revisten carácter de vulnerables, cercanos a la amenaza o amenazados, tales como el petrel gigante, flamenco austral, chorlito ceniciento y playero rojizo, en tanto otros.

El Complejo Islote Lobos es asimismo muy rico en su fauna de invertebrados como isópodos, anfípodos y poliquetos, que constituyen el alimento básico para muchas de estas aves.

Su finalidad será también brindar una adecuada protección a una colonia de lobos marinos de un pelo, a una colonia de pingüinos de magallanes, a varios sitios de descanso y nidificación de aves, como así también al humedal de manera integral.

Su finalidad será también brindar una adecuada protección a una colonia de lobos marinos de un pelo, a una colonia de pingüinos de magallanes, a varios sitios de descanso y nidificación de aves, como así también al humedal de manera integral.

Entre las singularidades del nuevo parque se destacan la colonia de pingüinos de magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional en el mundo y una importante colonia reproductiva de lobo marino de un pelo (Otaria lavescens). Además, alberga una variada fauna continental que incluye guanacos, zorros y peludos, entre otros.

Entre las singularidades del nuevo parque se destacan la colonia de pingüinos de magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional en el mundo y una importante colonia reproductiva de lobo marino de un pelo (Otaria lavescens). Además, alberga una variada fauna continental que incluye guanacos, zorros y peludos, entre otros.

El Banco Central subió la tasa al 52%. El crédito a las empresas y al consumo se encarecen

Frente a la endémica inflación argentina, agravada por el aumento global de los precios de la energía y los alimentos, el gobierno no tenía, ni tiene, otra opción que subir los intereses, para frenar en lo posible la huida de la moneda nacional. Pero es necesario tener claro las consecuencias.

El Banco Central (BCRA) dispuso en el día de ayer subir en 300 puntos básicos (3%) la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, que pasará de 49% a 52% (66,3% de tasa efectiva anual), en un intento por contener la aceleración inflacionaria y para cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pidió tener tasas de interés reales positivas. Estas medidas entrarán en vigencia el martes próximo.

Se trata del sexto incremento que realiza el Central en lo que va del año, aunque todavía se está lejos de tener tasas positivas, ya que los aumentos corren por detrás de la inflación esperada para los próximos meses.

Al mismo tiempo, el Banco Central subió en cinco puntos porcentuales la tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, de 48% hasta el nuevo piso de 53% anual para las imposiciones a 30 días hasta $10 millones. Si se quiere dejar los ahorros en el plazo fijo durante un año, la tasa efectiva anual (TEA) es de casi 68%. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado, la tasa mínima anual garantizada se establece en 50%: equivale al 63% de TEA (tasa efectiva anual).

Con este incremento de tasas, la entidad dispuso que, lo que pagan los bancos de interés por los depósitos de plazo fijo sea mayor a lo que reciben de rentabilidad por invertir en títulos de corto plazo (53% vs 52%). Esto podría acelerar un proceso que se viene dando en el mercado financiero y es que los bancos son más reticentes a recibir depósitos.

Los datos de mayo confirmaron la desaceleración en la inflación que se había iniciado en abril, con una significativa baja en la categoría núcleo. El BCRA espera que los registros de inflación mensuales continúen descendiendo gradualmente”, dijeron en la entidad monetaria que conduce Miguel Pesce, a través de un comunicado.

En la práctica, la inflación muestra una leve tendencia a la baja, pero desde números muy altos. Tras el récord de marzo (6,7%), abril anotó un aumento de 6%. Son cifras consideradas muy negativas incluso para el Gobierno.

“Por su parte, se ha observado recientemente un aumento en la percepción del riesgo financiero internacional. La autoridad monetaria continúa su proceso de gradual normalización de la tasa de política y del resto de la estructura de tasas de interés de la economía, de forma de contribuir a preservar la estabilidad financiera y cambiaria, sostener el crecimiento del producto y del empleo y reducir la inflación”, agregaron.

La suba de tasas de interés había sido anticipada más temprano por el Ministerio de Economía en un comunicado, en el cual señaló que “se readecúan, buscando continuar promoviendo la expansión de la inversión, la producción y el consumo de las familias, y estableciendo a la vez una armonización con la estructura de tasas del sistema a efectos de fortalecer la estabilidad cambiaria”.

Luego, confirmó que la línea de Inversión Productiva se incrementa cinco puntos porcentuales: tendrá una tasa nominal anual (TNA) de 42%, mientras que la Línea de Capital de Trabajo tendrá una TNA de 52,5%.

En cuanto a la tasa máxima de interés para las financiaciones de saldos de tarjeta de crédito hasta $200.000, se fijó una TNA del 57%, contra el 53% que estaba vigente hasta ahora. La efectiva anual, por lo tanto, asciende a 74,5%, pero hay que sumarle luego los costos de comisión, que aplican los bancos por el servicio, lo que podría disparar el costo financiero total por arriba de 85%.

Cambios en «Ahora 12»

A su vez, la Secretaría de Comercio Interior modificó las condiciones financieras del programa de compra en cuotas Ahora 12. Se modificó la estructura de factores de descuento de modo tal que la TNA promedio equivalente será del 42% para la financiación en 3, 6 y 12 cuotas fijas, y del 49% para la financiación en 18 y 24 cuotas fijas para la adquisición de bienes y servicios. Es decir, las TEA de tres cuotas es 48,15%; de seis cuotas, 50%; de 12, 51,1%; de 18, 62,1%, y de 24, 62,4%.

“En una economía como la argentina, con un canal del crédito relativamente pequeño, la suba de tasas actúa principalmente incentivando el ahorro en pesos. Su acción antinflacionaria entonces pasa en gran medida por contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera, debiendo estar complementada con otros instrumentos de la política económica para reducir la inercia inflacionaria”, dijeron en el Banco Central.

“El BCRA continuará calibrando la política monetaria en función de la evolución observada y prospectiva del nivel general de precios y continuará llevando a cabo acciones para alinear su política monetaria con los Objetivos y Planes del BCRA para el año 2022, en los que las autoridades establecieron como meta fijar el sendero de la tasa de interés de política hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local”, concluyeron.

Israel apuntó a las aerolíneas iraníes y agradeció el accionar del gobierno argentino

Para la CNEA, en la Planta de Agua Pesada también se puede producir urea o hidrógeno

El gerente general de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Daniel Bianchi, analizó la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) e indicó que “sería extraordinario producir agua pesada junto con fertilizante o hidrógeno”.

Bianchi explicó que, aunque la prioridad para la CNEA es producir agua pesada, sería “extraordinario” poder desarrollar una producción conjunta de fertilizantes o hidrogeno en la PIAP. “La posición de la CNEA es clara, nuestra prioridad es producir agua pesada en la PIAP. Aun así, solo utilizaríamos la mitad de la capacidad de la planta, por lo que la otra mitad podría utilizarse para producir el fertilizante urea o hidrógeno”, expresó. Al realizar un repaso por los últimos años en los que la PIAP estuvo paralizada, Bianchi aseguró que “la planta perdió cuadros de personal muy capacitados con la política de achique implementada por la administración anterior”, y agregó que muchos puestos laborales se mantuvieron por la “resistencia heroica de sus trabajadores en las rutas”. El gerente general de la CNEA, que participó la semana pasada en la comisión de Energía de la Legislatura neuquina, afirmó que a partir de un acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la PIAP tendría nuevamente demanda de producción de agua pesada. No obstante, el funcionario explicó que para revitalizar la planta “lo que más se necesita es presupuesto para iniciar un proceso de acondicionamiento, que implica un periodo de entre 18 y 20 meses”. Por último, el funcionario sostuvo que el desarrollo tecnológico y los cambios en los procesos en las centrales nucleares, limitaron el mercado internacional de agua pesada, producto para el que originalmente se diseñó la PIAP: “El mercado internacional es complicado, porque este tipo de centrales de uranio natural y de agua pesada han dejado de producirse, a excepción de China. Es una tecnología que hoy en día no tiene pleno desarrollo”.Opinión de AgendAR:

En nuestra opinión, el ingeniero Bianchi se manejó con diplomacia. Refirmó las prioridades de la CNEA, y al mismo tiempo mostró receptividad a las afirmaciones de la Agencia de Inversiones del gobierno neuquino, que enarboló objetivos alternativos para la PIAP. Como AgendAR hace periodismo sobre ciencia, tecnología y producción argentinas, no le da por la diplomacia. Y la opinión en este caso la expresa Daniel Arias, carente de toda vocación en ese sentido. «A la provincia de Neuquén la PIAP no le interesa. No se mostró interesada nunca. La provincia funciona como un próspero emirato petrogasífero con elecciones y con obra social desde los ’60. Y por cierto, en ello le ha ido mejor que a otras provincias con mucho mayor desarrollo educativo, tecnológico y manufacturero. Los emires dan cátedra desde esa posición. En nuestra breve historia como portal, hemos comprobado que la legislatura neuquina no tiene mayor idea de qué clase de producto hace la PIAP, o para qué sirve. Nos imaginamos que sus opositores en la dirigencia sacan cuentas de que consume cantidades de gas natural y de electricidad, que consideran factibles de mejor destino. Si el producto de la PIAP vale U$ 700.000 la tonelada, eso no les mueve el amperímetro. Con toda la furia y en años de esplendor técnico, la PIAP a lo sumo producía 180 toneladas anuales, sobre las 200 de capacidad teórica. Por supuesto, el agua pesada es un salto cuántico desde la materia prima boba al valor agregado muy extremo y un buen año de producción, con la PIAP bien mantenida y trabajando a full, generaría U$ 126 millones/año de producto. Pero eso a nuestros emires no los emociona ni un poquito. Les pasa lo mismo con el valor agregado en general. Si estamos importando agua pesada cuando tenemos la mayor unidad productiva en el mundo, parada desde 2016 y deteriorándose rápidamente, ésa es una de esas contradicciones que para la dirigencia neuquina se resuelven cerrando la PIAP, y olvídate, cariño. El problema es de la Nación (y no nos referimos al diario porteño). ¿Qué les importa si la Nación queda sin el mayor insumo estratégico del Programa Nuclear? Las 3 centrales del Programa funcionan gracias a a que el agua pesada aumenta la disponibilidad de neutrones para hacer reaccionar el uranio natural. Los emires no tienen ninguna planta nucleoeléctrica en territorio propio, y más bien las ven como depresoras de precios hidrocarburíferos. Como dueños de un subsuelo atiborrado de ellos, preferirían precios más voladores que altos: en Neuquén, históricamente hidroeléctrica en un 75% (salvo si no llueve) y térmoeléctricaen un 25%, la electricidad es esa cosa que se exporta a otras provincias, y sólo el 10% va a autoconsumo por la escasa población. Los emires saben que 1000 MWe nucleares instalados evitan el quemado de 1600 millones de m3 anuales de gas natural. Ello no los vuelve grandes partidarios del Programa Nuclear Argentino. El contraalmirante Carlos Castro Madero decidió poner la PIAP en Neuquén porque se estaba empezando a perforar Loma de la Lata, con 60 años asegurados de gas natural si no los hubieran despilfarrado las térmicas, en algunos casos a costo cero y a pie de pozo, y la libre exportación a Chile. En la prospectiva de Castro Madero, si el país crecía un 6% Anual, con las represas del Limay y el Negro, amén de los pozos, los insumos básicos (agua, gas natural y electricidad) para hacer agua pesada estaban a mano, y gas iba a sobrar. Pero sobre todo confiaba además en asociar a la provincia al Programa Nuclear por generación de empleo calificado y volverla una especie de Córdoba, llena de firmas de servicios y metalménicas. Creyó estar dando soluciones, no problemas. Sin embargo, le faltó visión local. Córdoba no tiene petróleo ni gas, y para dejar de ser la provincia agropastroil que fue (y tan bien describe José D. Sarmiento) y ser la que es, atrapó las oportunidades de recursos humanos en metalmecánica que les daba el Instituto Aerotécnico, y se llenó de fábricas de autos. Que alfombraron la provincia de autopartistas y talleres, porque los autos requieren cadenas de valor, en aquel momento 98% nacionales. La visión local es que Neuquén no hay visión. Plata no faltó, le entra a espuertas desde hace 6 décadas con los hidrocarburos. ¿Qué industrias transformativas radicaron o desarrollaron con esa plata? No preguntes. La PIAP literalmente a Neuquén literalmente se la bajaron de regalo y poco menos que desde un plato volador. Históricamente ocupó, en los cortos períodos en que se la dejó funcionar, a un plantel de unos 450 ingenieros y técnicos químicos, además de obreros altamente especializados en mantenimiento, sin duda los ciudadanos al tope del PBI por cabeza, aunque no así de los sueldos. Cuando se la cerraba, los ingenieros y técnicos salían a cortar rutas. ¡En Neuquén! Donde de suyo son bastante intransitables, además. Sin afectación de la imagen provincial, por lo demás. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? La PIAP se construyó tan enorme, tan descomunal, para cubrir la demanda de 8 centrales nucleares más o menos parecidas a la de Embalse, de Córdoba, lo proyectado por Castro Madero en los ’70 para la Argentina de los ’90. Hoy estarían ahorrando la quema de 7.680 millones de m3 de gas natural/año. Pero hete aquí que gracias a los ’90, tenemos sólo 3 unidades núcleoeléctricas y pese a Vaca Muerta, 2da mayor yacimiento mundial de gas de fracking, dado que nadie se calentó aún en construir un ducto de 560 km. en 2021 tuvimos que importar U$ 34.127 millones, mayormente de gas, para no entrar en apagón el invierno pasado. Castro Madero tenía la visión correcta en la provincia incorrecta, y según chocan la calesita energética los gobiernos nacionales, hasta en el país incorrecto. Cortes de ruta aparte, ¿qué efecto local genera la PIAP? Neuquén no abunda en personal altamente calificado en tecnologías de punta, pero la PIAP -cuando funciona- genera demanda y sube los sueldos de gente que, para la dirigencia neuquina, debería estar dedicada a trabajar en los pozos. Otra piedrita más en el zapato de las petrogasíferas, y van… La tirria de ya demasiadas administraciones nacionales contra la PIAP se explica más por la política internacional que por el plácido extractivismo local. Para el State Department, que viene manifestando desvelos extraordinarios por nuestro país, las centrales nucleoeléctricas de uranio natural y agua pesada son «proliferantes» porque en teoría -muy en teoría- permiten «cocinar» plutonio 239. Ellos, los estadounidenses antiproliferantes, no tienen ninguna instalación de este tipo, y sin embargo cultivan un stock de 5550 cabezas nucleares, de las que 2361 están listas para ser usadas, desplegadas en todo el mundo. Nosotros tenemos una centralita chica desde 1974 y dos medianas, las dos Atuchas y Embalse, desde 1984 y 2014, y cero cabezas nucleares. Sin embargo, los EEUU vienen tratando de lograr la inexistencia de la PIAP desde antes de que se la construyera y lograron retrasar más de una década su puesta en línea, en 1994. Y desde aquel año la enorme instalación fue cerrada sucesivamente por practicantes de la obediencia debida como Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, con un costo no medido jamás en deterioros de material, desbande sucesivo de recursos humanos y lucros cesantes. ¿Cuáles lucros cesantes? Cuando se la dejó funcionar, la planta no sólo permitió generar nucleoelectricidad local, sino que exportó su producto a EEUU, Canadá, Francia, Corea, Noruega y siguen los nombres. Habría sido milagro que no exportara. Tiene el mejor precio mundial. Al menos, cuando está trabajando, no cuando está cerrada y haciéndose percha como viene sucediendo ininterrumpidamente desde 2016. Tercer cierre, y contando. Si la reabren. Y ahora Neuquén dice que quiere la mitad de la PIAP, o toda la planta, ¿por qué no?, para producir «hidrógeno azul». Es el que se produce por «reforming catalítico» del gas natural, genera efecto invernadero por emisión de C02. Por lo cual como gas vehicular combustible, el hidrógeno llamado azul es una bosta. Por su emisión de carbono, es bastante preferible el vulgar GNC, que con 200 atmósferas de compresión da el mismo kilometraje que 700 atmósferas de H2 -azul, verde, rosa, a cuadros, Ud. elija el color- en un auto impulsado por pilas combustibes. Con una matriz eléctrica básicamente térmica, de yapa, en Argentina el auto a GNC no sólo es más práctico: es más ecológico. No así en Suecia, donde el 40% de la electricidad es «hidro», el 40% nuclear y el 20% a discutir entre térmica y eólica. Y además, el auto a GNC es bastante más existente. Móviles a H2 del color que quiera, aquí no hay ninguno, salvo el Renault 9 del físico nuclear y experto en materiales Juan Carlos Bolcich, aquella vieja espada del Centro Atómico Bariloche. Pero en una comparación que hicimos en 2020, el el mundo había 189 autos a baterías de litio por cada auto de hidrógeno. Los primeros eran de usuarios normalitos, los segundos, de reparticiones de gobierno japonesas o alemanas tratando de imponer la tecnología. Sin éxito, por cierto, por aquello de que 700 atmósferas son una presión considerable, y sobre todo por asuntos de infraestructura para la recarga. Si las estaciones de servicio «Superchager» para autos eléctricos como los Tesla son una rareza, las de recarga de H2 ni quieras ver. Las primeras a lo sumo requieren un refuerzo de las acometidas eléctricas existentes. Las segundas, el despliegue de una red nacional de ductos de hidrógeno. Y conseguir el metal que se banque esa molécula infiltrante sin triturarse en forma de cristales de hidruros. Además de no ser ni siquiera un poquito verde y funcionar en un mercado altamente imaginario, el hidrógeno molecular azul, sacado del gas, es tan imposible de almacenar o transportar porque, al igual que el verde o el rosa, destruye los metales. El origen no cambia las propiedades físicoquímicas de esa molécula, la más chiquita del universo. Y además, aquí, para otros usos, el hidrógeno azul no está en falta. La industria química argentina -que está en muchas provincias bastante poco cercanas a Neuquén- por el momento no tiene ninguna demanda insatisfecha de hidrógeno. En las grandes petroquímicas, como las de Bahía Blanca, ese gas se genera «in situ», dentro de la planta, como insumo de proceso. Entonces los caciques provinciales dicen que quieren la mitad de la PIAP, o toda ella, ¿por qué no?, para fabricar fertilizantes. Viejo sueño incumplido desde los ’90: después de todo, sí que hay una demanda insatisfecha de fertilizantes nitrogenados en Argentina, y es enorme: el déficit anda por el 50% del que sería necesario para evitar el deterioro de suelos con el actual modelo de explotación, que sin fertilización petroquímica constante, es pura minería de nitrógeno. Pero he aquí que para transformar toda la PIAP en una fábrica de urea granulada, como la de Profértil en Bahía Blanca, haría falta una inversión de U$ 600 millones, según estimaciones nuestras también ya viejas, de 2018. Creemos que hoy hace falta más plata, pero dejemos esa cifra por buena. Es lógico que los emires echen humo de entusiasmo. Tienen el humo fácil: el precio por tonelada de la urea subió un 187% desde marzo de 2021 a marzo de 2022. Ahora ya no se vende a $ 8000 sino a 23.000 la tonelada. Es cierto que si eso es un poco menos que el precio por tonelada del producto que producía la PIAP cuando su último cierre. En pesos, anda por 148,4 millones usando la cotización «blue» del dólar. Según el dólar oficial, casi 89 millones de pesos la tonelada. Que con las matemáticas del resto del universo, por tonelada viene a ser 3.869,6 veces más que la urea granulada. Con las matemáticas emiratíes ignoro cuáles son las conclusiones. Con las que en el resto del país se enseña trabajosamente en las escuelas primarias, se gana casi 4000 veces más plata produciendo agua pesada que urea granulada. Incluso a dólar oficial. Y sin tener que invertir U$ 600 millones salidos de vaya a saber dónde, y así discapacitar el 50% de una de las dos líneas de producción de una planta que hoy no valdría menos de U$ 3200 millones. La última vez que AgendAR preguntó, que habrá sido por 2021, la PIAP necesitaba de 2 años de reparaciones y U$ 50 millones para volver a ponerse en marcha. Reconstruir el elenco humano suponemos que va a ser bastante más difícil: habida cuenta de la cantidad de cierres por embajada que registra la instalación, mucha gente experta no va a querer volver ni con los mejores suelos ni las garantías más increíbles. El que se quemó con leche, ve una vaca y llora, se sabe. La PIAP la necesita el estado federal, que tiene intereses un poco más generales que la provincia, porque ya lleva 5 años importando agua pesada y pagándola afuera. Además, en previsión de que pinten más presidentes como los tres mentados, con ganas y/o instrucciones de cerrar la PIAP, hay que fabricar sí o sí unas 480 toneladas de ese líquido ligerísimamente azulado y algo más pesado que el agua común. ¿Para qué? Para tenerlas hasta el término de vida útil de nuestras centrales nucleares, entiéndase. Importadas, valdrán el doble. Por último, está la cuestión de las incumbencias. La planta es administrada por ENSI, una sociedad del estado neuquino (con el 51% de las acciones) y de la CNEA (con el 49%, como representante del estado federal). Entendemos el error de algunos caciques que creen que eso les da poder de decisión sobre los destinos de una instalación en la que no han puesto jamás un mango. El problema es que decir si un taxi sigue taxi o la mitad la volvemos ambulancia no lo decide el chofer, aunque sea muy bueno: no es lo mismo que el dueño del vehículo. Y en términos de derecho resulta bastante claro que la PIAP es de la CNEA. El operador es el operador, nomás. Y luego de esto último, va lo último en serio: si quieren fertilizantes, oh, emires, hay que demoler mucho derecho y poner mucha plata. Lo primero se hace fácil, con el estado actual de la Justicia Federal. Pero la pasión de la dirigencia neuquina es bien emiratí: no pasa por PONER plata sino RASTRILLAR regalías. Lo que nos lleva a pensar que los combativos sapukai que se vienen escuchando desde las estepas sobre qué van a hacer o no hacer con la PIAP de Arroyito son operaciones mediáticas de bajo costo de conjuntos teloneros de la política local. Estarán buscando cartel. Hemos consultado a algunos visires. La plata, no la tienen. Y bueh.Daniel E. Arias