Especialistas de las escuelas de Economía y Negocios, Humanidades y Política y Gobierno de la UNSAM analizan las implicancias de la industria extractiva para la generación de energías limpias. Desarrollo, ambiente y derechos territoriales en medio de promesas de inversiones.

Celulares, notebooks, baterías externas, autos eléctricos: las baterías de litio están presentes en el mundo desde hace tiempo, de hecho en el año 2016 se produjeron 201 mil toneladas de carbonato de litio para fabricarlas. En la Argentina, los medios de comunicación informan semanalmente sobre las posibles inversiones externas para activar la minería de litio por parte de inversores de diferentes países, incluido el magnate Elon Musk y la minera estadounidense Livent Corporation ¿Pero de qué zona del país se puede extraer litio? ¿Cuáles son los beneficios de su producción? ¿Qué sucede con las comunidades cercanas a los salares? ¿Existen riesgos ambientales?

El litio es un mineral clave para la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía más eficientes y limpios; el elemento principal para la transición global hacia una economía menos dependiente de combustibles fósiles. La Argentina es uno de los vértices del denominado

triángulo del litio, que junto a Bolivia y Chile cuenta con el 58% de los recursos mundiales de este mineral, seguido por China (25%) y Australia (10%).

El país concentra el 8% de la producción global de litio en el salar de Olaroz-Cauchari de la provincia de Jujuy, mediante las operaciones extractivas de las empresas mineras Livent (Estados Unidos) y Sales de Jujuy (integrada por las empresas Orocobre Limited, Toyota Tsusho Corporation y el gobierno de Jujuy). También existen el Salar del Hombre Muerto, ubicado en el límite de las provincias de Salta y Catamarca y el Salar de Rincón (Salta), pero allí recién se están llevando a cabo actividades de exploración.

Esta información está disponible en el paper

Una mirada estratégica sobre el triángulo del litio, publicado por Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación (CENIT) de la Escuela de Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM.

“El litio es un sector que tiene mucha más presencia en la discusión pública que en la contribución que realmente hace hoy a la economía del país. Las exportaciones de litio representan solo el 0,4% de las exportaciones totales del país”, cuenta Obaya y señala: “Tiene una presencia y un impacto fuerte en el NOA, que es donde están los recursos. Hoy hay más de 50 proyectos iniciados de exploración, pero hay solamente dos en operación, lo que genera un movimiento económico en la región, que tiene históricamente mucha dificultad para crear empleo privado”.

¿Cómo se regula la explotación y producción de litio? Al ser considerado un recurso estratégico, Bolivia y Chile cuentan con reglamentaciones específicas para su control. Sin embargo, en la Argentina la regulación de las actividades de exploración, extracción y procesamiento de litio está comprendida dentro del marco normativo minero general fundamentado en tres normativas promulgadas en los ‘90: el artículo 124 de la Constitución Nacional; el Código de Minería; y la Ley N.° 24.196 de Inversiones Mineras.

“El marco desde el punto de vista normativo en la Argentina es de naturaleza liberal. El supuesto que está detrás de este marco es que para hacer minería en el país se necesitan muchas inversiones y la forma de atraer inversiones es dándoles estabilidad a las empresas extranjeras por mucho tiempo. Entonces, les otorgan un montón de beneficios y las provincias, que son las dueñas de los recursos, no pueden cobrar regalías de más del 3%”, critica Obaya.

En cuanto a la explotación del litio como recurso estratégico, Obaya distingue dos visiones distintas en el país: Una visión “extractivista” limitada a la extracción, procesamiento y exportación del mineral como materia prima; y una visión “industrialista”, que aspira a crear capacidades tecnológicas y productivas locales para utilizar al litio como insumo para la producción de baterías. “El marco normativo impone muchísimas restricciones para que el Estado pueda hacer políticas públicas de promoción de otras actividades vinculadas a la minería”, advierte el economista.

Controversias y “legitimidad técnica”

Controversias y “legitimidad técnica”

Si bien el litio puede resultar eficaz para limitar el uso de combustibles fósiles, disminuir la huella de carbono y volverse económicamente rentable para el desarrollo industrial del país; esta industria extractiva no está exenta de controversias y la situación llevó incluso a plantear dos polos que podrían resumirse en “desarrollo productivo” por un lado, y “ambientalistas” por el otro. En ambos espacios abrevan distintas tradiciones, espacios de investigación académica, investigadorxs de diferentes universidades (o de una misma universidad, pero que se ubican en uno u otro espacio) y militancias políticas, sociales y comunitarias.

Mariana Saidón, economista y coordinadora del Área de Ambiente y Política (AAP) de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) considera al litio como “una potencial solución a la cuestión energética y a la emisión de gases de efecto invernadero”, pero advierte sobre los problemas ambientales que se podrían generar sin controles estrictos: “No hay que perder de vista la gran utilización de agua en una zona bastante seca, la posible contaminación local de agua dulce con agua salada, el agotamiento de un recurso no renovable, la alteración de los ecosistemas locales y el residuo generado cuando se deja de usar la batería”.

La investigadora señala que si bien podrían generarse fuentes de empleo, la polarización entre desarrollo productivo y ambientalismo puede ser analizada como una falsa dicotomía. “No está claro que la explotación del litio así como está planteada -con escasos controles, subfacturaciones que permiten reducir regalías sin planificar la generación de cadenas de valor internas, ni impulsar la transición energética del propio país-, a pesar de generar ciertas cadenas de valor e ingresos en términos de regalías vaya a aportar al desarrollo”.

Ana María Vara, directora de la Licenciatura en Estudios de la Comunicación de la Escuela de Humanidades (

EH) señala la cuestión del litio como una controversia porque “hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no”.

El conocimiento técnico, explica Vara, se vuelve un campo de disputas: “Las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y otro. En las controversias la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado” (ver recuadro).

¿Cómo se extrae el litio?

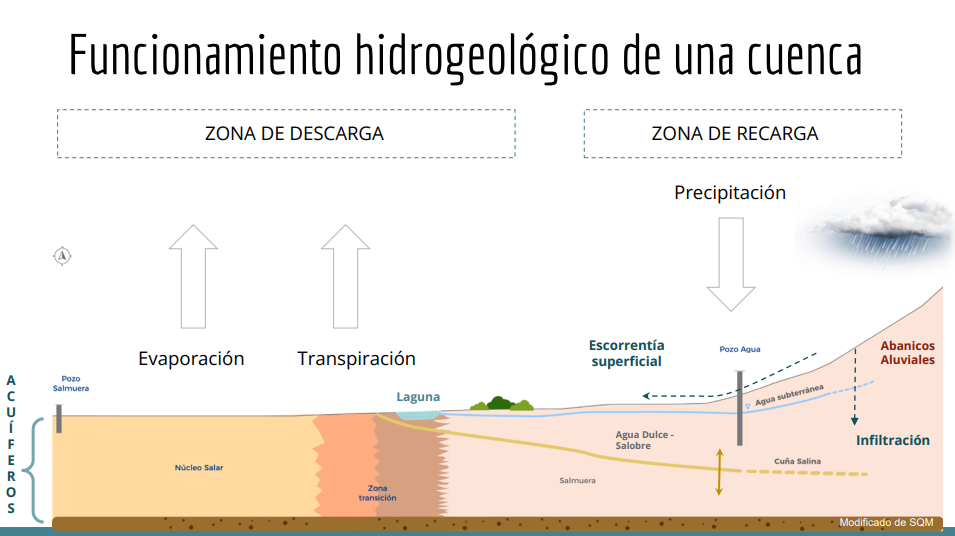

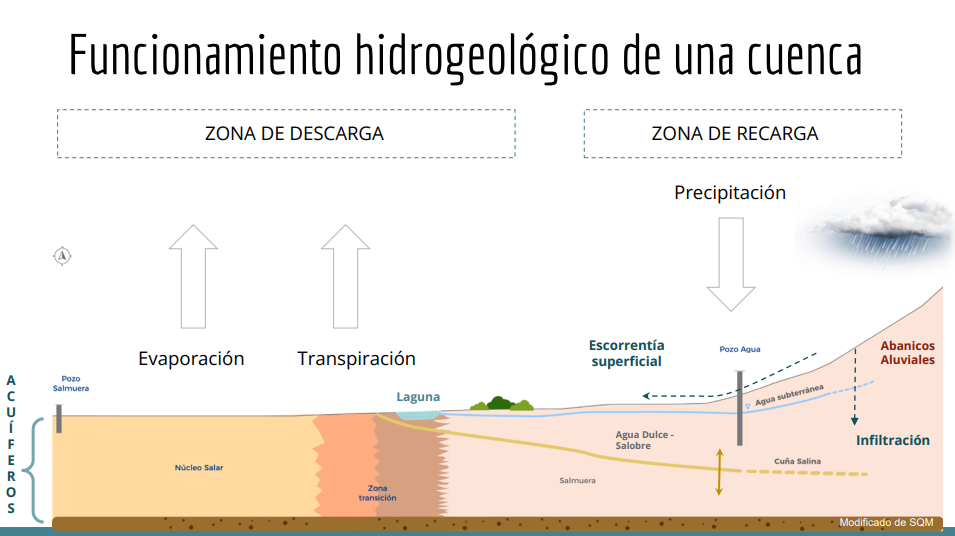

Las cuencas de la puna altoandina poseen dos características: se encuentran rodeadas por cordones montañosos y desarrollan un lago, humedal o salar en el centro. En las zonas montañosas caen muy pocas lluvias cuyas corrientes de agua, por un lado, se drenan en la superficie alcanzando el centro del salar, mientras que otra parte penetra en el suelo y rocas profundas. El contacto de esta agua con las sales de las rocas produce una salmuera con litio, entre otros minerales. Entonces, para extraer el litio se realizan perforaciones profundas donde se extrae esa salmuera que luego se evapora en piletones y se obtiene el tan ansiado mineral.

¿Cuáles son los riegos? Lxs geólogxs Marcelo Sticco, de la UBA, y Verónica Kwaterka, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (

EHyS) de la UNSAM, distinguen tres ramas de impactos ambientales negativos en la minería de litio. “La infraestructura minera afecta a las redes de drenaje y a la geomorfología, la superficie; la extracción de agua puede afectar a la calidad del agua de los acuíferos y la vegetación, porque pueden salinizar las zonas donde hay agua potable; y los residuos peligrosos almacenados en piletones que afectan aguas y suelos, al agregar componentes químicos y sales subterráneas”, indica Kwaterka.

Los piletones donde se almacena la salmuera con litio extraída en las perforaciones funcionan como repositorio de residuos, como basureros gigantes que ocupan el equivalente a 450 canchas de fútbol en el salar de Jujuy, con el solo fin de depositar los descartes que luego se evaporan en forma natural con la energía del sol. El problema es que la ubicación de estos piletones podría afectar a las cuencas de agua dulce y a los humedales que utilizan las comunidades originarias de la zona para abastecerse.

“Existen unas geoformas en la parte periférica de la cuenca que contienen agua dulce que se llaman ‘abanicos aluviales’. Lo peligroso es que muchas veces los piletones se construyen sobre esas geoformas. Entonces, habría que ver si estos tienen sistemas de impermeabilización y otros procedimientos para garantizar que el agua de profundidad, con mucha concentración de sales, no se empiece a infiltrar a las zonas de agua dulce”, advierte Kwaterka.

En sintonía, Marcelo Sticco señala que la salmuera extraída desde las profundidades tiene una alta concentración de elementos químicos. “Se trata de agua de formación geológica, donde se pueden encontrar todos los elementos de la tabla periódica. Todos los minerales que están en la naturaleza salen a la superficie y se descartan, como metales pesados, plomo, cromo y zinc, elementos que están naturalmente en otra condición y están quedando libres en la atmósfera”, advierte.

Sticco, además, agrega otro riesgo por fuera de los salares: la falta de datos públicos provenientes de las mineras y los controles endebles de los gobiernos provinciales. “Hay mucha información desordenada, como cuando se ven las inversiones en Salta y Catamarca. Se anuncian miles de millones de dólares pero sobre los proyectos concretos no hay nada porque ni las mineras ni los gobiernos hacen pública esa información”, critica.

Las opiniones de lxs geólogxs están respaldadas en el documento

Evidencias Técnicas del Impacto Negativo de la Explotación del Litio en los Humedales y Recursos Hídricos de los Salares de la Puna Altoandina (publicado por la Fundación Humedales con el apoyo de la ONG Wetlands International) del que se extrae el siguiente fragmento: “El residuo es altamente soluble y el abanico sobre el que está dispuesto es un reservorio de agua dulce altamente permeable. No se presentan evidencias técnicas de la estanquidad del relleno, no hay ensayos de permeabilidad ni de resistencia de suelos que aseguren que el relleno puede resistir movimientos telúricos”.

Lxs investigadorxes consultados coinciden en señalar la posibilidad de generar una industria del litio que produzca el menor daño ambiental posible, para lo cual son necesarios cambios en los métodos de extracción y producción, controles estatales estrictos y estudios de impacto serios. “En la ecuación económica actual, ¿las mineras están poniendo el daño ambiental? Todo ese pasivo que estás descartando como residuos, ¿lo están colocando? Nosotros hicimos un cálculo preliminar e incluso vimos que es antieconómico este sistema”, dice Sticco. “Necesitamos estudios de impacto serios, realizados por profesionales seleccionados por el Estado como ente regulador y con la participación de las comunidades de la zonas cercana a los salares”, completa Kwaterka.

Territorio y polémica

Territorio y polémica

Los salares donde se produce la industria del litio son, en general, territorios de comunidades indígenas. En algunos casos los lugareños se encuentran más cerca del salar, explotándolo para extracción de sal o pequeñas producciones de borato, o se asientan más lejos y usan el salar como parte de sus desarrollos económico-productivos y culturales. Los proyectos de explotación del llamado “oro blanco” desencadenaron innumerables reclamos y conflictos por parte de los pobladores de la Puna Altoandina.

Déborah Pragier es docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y se dedica al estudio de estas comunidades. “Lo que sucede en la práctica es que hay una tensión en esta idea de promover el litio como energía limpia y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”, explica.

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Asimismo, la Consulta Previa Libre e Informada se encuentra garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Todo este marco normativo, explica la investigadora, debería habilitar a las comunidades a decir sí o no ante cualquier proyecto en su territorio. “En las comunidades de Jujuy en donde se encuentran explotando el litio, lo que se realizó no podría llamarse una consulta previa, libre e informada. El ejecutivo provincial de Jujuy habilitó por decreto la formación de una comisión de 17 miembros de distinto tipo con un representante de la comunidad indígena a participar de esa unidad. Eso claramente no es una consulta”, dice Pragier.

La investigadora cuenta que “es muy poco probable que el Estado acepte un ‘no’ como respuesta de las comunidades indígenas y advierte que, aún con el marco normativo vigente, “no hay mecanismos institucionales que prevean una consulta previa libre e informada”.

Ana María Vara: “La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables y cómo los distribuimos”

Ana María Vara: “La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables y cómo los distribuimos”

La docente, investigadora y especialista en controversias de las Escuela de Humanidades explica los alcances del conflicto en torno al litio.

¿Por qué el conflicto en torno a la extracción del litio en la Argentina puede ser analizado como una controversia?

Básicamente, porque hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no. Esa configuración polarizada, de actores sociales a favor y actores sociales en contra, es característica de las controversias.

Y está también la necesidad, el insumo fundamental para encararlas, que es el conocimiento técnico: las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y del otro. En las controversias, la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado.

Teniendo en cuenta que hoy la explotación de litio como materia prima sigue siendo incipiente en la Argentina, ¿ves en esta industria extractiva posibilidades de desarrollo?

Veo esas posibilidades, pero las veo en relación con la dinámica de la controversia. Es decir, no todo está jugado ya, no podemos avizorar todavía cuál será el resultado de la controversia: dependerá de los argumentos, las propuestas y contrapropuestas, el juego entre los distintos sectores involucrados (tanto en el país como fuera), la relación de fuerzas. Y, sobre todo, los proyectos de país que se propongan.

¿Cómo se puede generar una industria que le agregue valor al litio para la producción de baterías o productos intermedios de manera sustentable?

Es complejo, pero nuestro país tiene muchas de las condiciones para hacerlo. Sobre todo, un sector científico-tecnológico con bastante desarrollo. Y una discusión abierta sobre cómo sería mejor que nuestro país se involucrara en estas actividades.

La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?

La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?

Es la pregunta clave, pero no tiene una respuesta única. No sabemos, en realidad, si puede tener respuesta. ¿Existe un modo de generar energía sin producir ningún impacto ambiental o social? Como nos advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo: cada desarrollo científico-tecnológico produce bienes (lo que estamos queriendo alcanzar) y males (los impactos). La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables, y cómo los distribuimos, al interior de los países y entre países.

Por otra parte, la noción misma de sustentabilidad es contenciosa. Dice un politólogo muy interesante, John Dryzek, que la noción de sustentabilidad es como la de democracia: todos estamos de acuerdo en que es lo mejor, pero no estamos de acuerdo en cómo la definimos. Y en la definición se produce una disputa de sentidos, que refleja la puja de intereses, de valores, de posiciones, y que tiene como trasfondo las relaciones de poder. De modo que cuando se dice que algo es sustentable, conviene ver quién lo dice, en relación con qué aspecto, por qué y con qué implicancias y consecuencias.

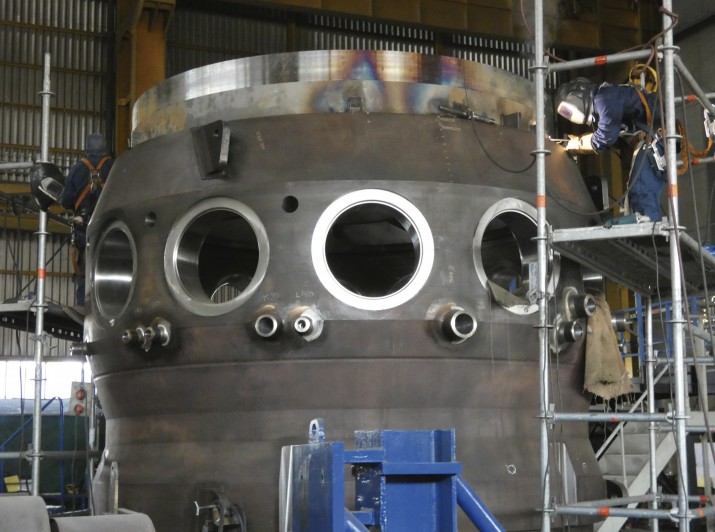

Este viernes 3 de junio, a las 12 horas, estaremos presentando el Polo Tecnológico y Social en la Comuna 4.

? La actividad la llevaremos a cabo en los Astilleros Tandanor, ubicados en Av. España 2591, Costanera Sur, CABA ? ⚓ ??.

? Dicho proyecto, acerca a nuestra comunidad distintas capacitaciones sobre temáticas vinculadas a la economía del conocimiento y la formación profesional. Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo productivo con incorporación de Industria 4.0 en las Comunas 4 y 8, situación que genera trabajo calificado, favorece la inclusión social y reduce la brecha digital existente.

? Esta iniciativa también funciona, desde el pasado 3 de abril, en la sede de la Sociedad de Fomento General Paz, histórica institución con sede en el Barrio de Villa Lugano.

? Programa del evento:

12 hs. | Palabras de bienvenida y proyección de video institucional.

Autoridades de Tandanor

12:15 hs. | Presentación de la propuesta.

Representantes del CESTCABA

12:45 hs. | Firma de acuerdo marco de cooperación y colaboración.

Autoridades de Tandanor y representantes del CESTCABA (Liderar Mujer – Centro de Estudios para la Inclusión Social | CEIS)

13 hs. | Palabras de representantes del mundo del trabajo, del sector pyme y del ámbito de la educación y la formación profesional.

13:30 hs. | Visita guiada por los Astilleros Tandanor.

14 hs. | Finalización de la jornada.

CESTCABA | Consejo Económico y Social Territorial CABA

Consultas e informes: ?

Este viernes 3 de junio, a las 12 horas, estaremos presentando el Polo Tecnológico y Social en la Comuna 4.

? La actividad la llevaremos a cabo en los Astilleros Tandanor, ubicados en Av. España 2591, Costanera Sur, CABA ? ⚓ ??.

? Dicho proyecto, acerca a nuestra comunidad distintas capacitaciones sobre temáticas vinculadas a la economía del conocimiento y la formación profesional. Al mismo tiempo, impulsa el desarrollo productivo con incorporación de Industria 4.0 en las Comunas 4 y 8, situación que genera trabajo calificado, favorece la inclusión social y reduce la brecha digital existente.

? Esta iniciativa también funciona, desde el pasado 3 de abril, en la sede de la Sociedad de Fomento General Paz, histórica institución con sede en el Barrio de Villa Lugano.

? Programa del evento:

12 hs. | Palabras de bienvenida y proyección de video institucional.

Autoridades de Tandanor

12:15 hs. | Presentación de la propuesta.

Representantes del CESTCABA

12:45 hs. | Firma de acuerdo marco de cooperación y colaboración.

Autoridades de Tandanor y representantes del CESTCABA (Liderar Mujer – Centro de Estudios para la Inclusión Social | CEIS)

13 hs. | Palabras de representantes del mundo del trabajo, del sector pyme y del ámbito de la educación y la formación profesional.

13:30 hs. | Visita guiada por los Astilleros Tandanor.

14 hs. | Finalización de la jornada.

CESTCABA | Consejo Económico y Social Territorial CABA

Consultas e informes: ?

25 de Mayo de 1982: 2 pilotos y un fotógrafo valientes. A izquierda, el A4B del capitán Pablo Carballo, y a derecha el del Tte. Carlos Rinke, bajo una volea masiva de munición antiaérea y a punto de lanzar bombas de 227 kg a la fragata HMS Broadsword… donde está el fotógrafo

25 de Mayo de 1982: 2 pilotos y un fotógrafo valientes. A izquierda, el A4B del capitán Pablo Carballo, y a derecha el del Tte. Carlos Rinke, bajo una volea masiva de munición antiaérea y a punto de lanzar bombas de 227 kg a la fragata HMS Broadsword… donde está el fotógrafo Horacio Mir González, en su Dagger, le devuelve cortesías de cañón a la fragata HMS Ardent, que además está por comerse (por el hangar del helicóptero) una bomba boba de 500 kg

Horacio Mir González, en su Dagger, le devuelve cortesías de cañón a la fragata HMS Ardent, que además está por comerse (por el hangar del helicóptero) una bomba boba de 500 kg Julio de 2021. FAdeA empieza a entregar los Pampa III block 2 a la Fuerza Aérea.

Julio de 2021. FAdeA empieza a entregar los Pampa III block 2 a la Fuerza Aérea.

Con el combo de misiles PL10 + PL15, el Thunder se vuelve el equivalente aéreo de un boxeador peso mosca con la pegada de un peso pesado.

Con el combo de misiles PL10 + PL15, el Thunder se vuelve el equivalente aéreo de un boxeador peso mosca con la pegada de un peso pesado.

El J-10C: el caza chino que sí habría que comprar ya, si estuviera en venta.

El J-10C: el caza chino que sí habría que comprar ya, si estuviera en venta.

El Bayraktar TB-2, la exportación más guau de Turquía después de los culebrones. Pero mucho mejor.

El Bayraktar TB-2, la exportación más guau de Turquía después de los culebrones. Pero mucho mejor.

Barraza y Curilovic, días después de la misileada del Atlantic Conveyor.

Barraza y Curilovic, días después de la misileada del Atlantic Conveyor.

Mayo de 1982. Limpieza de pista para que no aspire basura la turbina de un Mirage III destacado allí contra la Task Force.

Mayo de 1982. Limpieza de pista para que no aspire basura la turbina de un Mirage III destacado allí contra la Task Force.

El bello MiG 35, como otros cazas rusos, tiene toberas alternativas para operar desde pistas bombardeadas sin que se incruste cascajo en las turbinas

El bello MiG 35, como otros cazas rusos, tiene toberas alternativas para operar desde pistas bombardeadas sin que se incruste cascajo en las turbinas Con los Himalayas de fondo, el Thunder no hace fea estampa, y tampoco luciría mal en los Andes. Éste es un modelo viejo, sin lanza de reabastecimiento en vuelo, algo que la Argentina no se puede permitir por su territorio enorme.

Con los Himalayas de fondo, el Thunder no hace fea estampa, y tampoco luciría mal en los Andes. Éste es un modelo viejo, sin lanza de reabastecimiento en vuelo, algo que la Argentina no se puede permitir por su territorio enorme.

El A4R argentino, un avión subsónico de ataque diseñado en los ’50. Tenemos 7 en vuelo y tal vez logremos recuperar 18, resucitándolos como a Lázaro. Aunque eso ya se hizo muchas veces.

El A4R argentino, un avión subsónico de ataque diseñado en los ’50. Tenemos 7 en vuelo y tal vez logremos recuperar 18, resucitándolos como a Lázaro. Aunque eso ya se hizo muchas veces.

Controversias y “legitimidad técnica”

Si bien el litio puede resultar eficaz para limitar el uso de combustibles fósiles, disminuir la huella de carbono y volverse económicamente rentable para el desarrollo industrial del país; esta industria extractiva no está exenta de controversias y la situación llevó incluso a plantear dos polos que podrían resumirse en “desarrollo productivo” por un lado, y “ambientalistas” por el otro. En ambos espacios abrevan distintas tradiciones, espacios de investigación académica, investigadorxs de diferentes universidades (o de una misma universidad, pero que se ubican en uno u otro espacio) y militancias políticas, sociales y comunitarias.

Mariana Saidón, economista y coordinadora del Área de Ambiente y Política (AAP) de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) considera al litio como “una potencial solución a la cuestión energética y a la emisión de gases de efecto invernadero”, pero advierte sobre los problemas ambientales que se podrían generar sin controles estrictos: “No hay que perder de vista la gran utilización de agua en una zona bastante seca, la posible contaminación local de agua dulce con agua salada, el agotamiento de un recurso no renovable, la alteración de los ecosistemas locales y el residuo generado cuando se deja de usar la batería”.

La investigadora señala que si bien podrían generarse fuentes de empleo, la polarización entre desarrollo productivo y ambientalismo puede ser analizada como una falsa dicotomía. “No está claro que la explotación del litio así como está planteada -con escasos controles, subfacturaciones que permiten reducir regalías sin planificar la generación de cadenas de valor internas, ni impulsar la transición energética del propio país-, a pesar de generar ciertas cadenas de valor e ingresos en términos de regalías vaya a aportar al desarrollo”.

Ana María Vara, directora de la Licenciatura en Estudios de la Comunicación de la Escuela de Humanidades (

Controversias y “legitimidad técnica”

Si bien el litio puede resultar eficaz para limitar el uso de combustibles fósiles, disminuir la huella de carbono y volverse económicamente rentable para el desarrollo industrial del país; esta industria extractiva no está exenta de controversias y la situación llevó incluso a plantear dos polos que podrían resumirse en “desarrollo productivo” por un lado, y “ambientalistas” por el otro. En ambos espacios abrevan distintas tradiciones, espacios de investigación académica, investigadorxs de diferentes universidades (o de una misma universidad, pero que se ubican en uno u otro espacio) y militancias políticas, sociales y comunitarias.

Mariana Saidón, economista y coordinadora del Área de Ambiente y Política (AAP) de la Escuela de Política y Gobierno (EPyG) considera al litio como “una potencial solución a la cuestión energética y a la emisión de gases de efecto invernadero”, pero advierte sobre los problemas ambientales que se podrían generar sin controles estrictos: “No hay que perder de vista la gran utilización de agua en una zona bastante seca, la posible contaminación local de agua dulce con agua salada, el agotamiento de un recurso no renovable, la alteración de los ecosistemas locales y el residuo generado cuando se deja de usar la batería”.

La investigadora señala que si bien podrían generarse fuentes de empleo, la polarización entre desarrollo productivo y ambientalismo puede ser analizada como una falsa dicotomía. “No está claro que la explotación del litio así como está planteada -con escasos controles, subfacturaciones que permiten reducir regalías sin planificar la generación de cadenas de valor internas, ni impulsar la transición energética del propio país-, a pesar de generar ciertas cadenas de valor e ingresos en términos de regalías vaya a aportar al desarrollo”.

Ana María Vara, directora de la Licenciatura en Estudios de la Comunicación de la Escuela de Humanidades ( Los piletones donde se almacena la salmuera con litio extraída en las perforaciones funcionan como repositorio de residuos, como basureros gigantes que ocupan el equivalente a 450 canchas de fútbol en el salar de Jujuy, con el solo fin de depositar los descartes que luego se evaporan en forma natural con la energía del sol. El problema es que la ubicación de estos piletones podría afectar a las cuencas de agua dulce y a los humedales que utilizan las comunidades originarias de la zona para abastecerse.

“Existen unas geoformas en la parte periférica de la cuenca que contienen agua dulce que se llaman ‘abanicos aluviales’. Lo peligroso es que muchas veces los piletones se construyen sobre esas geoformas. Entonces, habría que ver si estos tienen sistemas de impermeabilización y otros procedimientos para garantizar que el agua de profundidad, con mucha concentración de sales, no se empiece a infiltrar a las zonas de agua dulce”, advierte Kwaterka.

En sintonía, Marcelo Sticco señala que la salmuera extraída desde las profundidades tiene una alta concentración de elementos químicos. “Se trata de agua de formación geológica, donde se pueden encontrar todos los elementos de la tabla periódica. Todos los minerales que están en la naturaleza salen a la superficie y se descartan, como metales pesados, plomo, cromo y zinc, elementos que están naturalmente en otra condición y están quedando libres en la atmósfera”, advierte.

Sticco, además, agrega otro riesgo por fuera de los salares: la falta de datos públicos provenientes de las mineras y los controles endebles de los gobiernos provinciales. “Hay mucha información desordenada, como cuando se ven las inversiones en Salta y Catamarca. Se anuncian miles de millones de dólares pero sobre los proyectos concretos no hay nada porque ni las mineras ni los gobiernos hacen pública esa información”, critica.

Las opiniones de lxs geólogxs están respaldadas en el documento Evidencias Técnicas del Impacto Negativo de la Explotación del Litio en los Humedales y Recursos Hídricos de los Salares de la Puna Altoandina (publicado por la Fundación Humedales con el apoyo de la ONG Wetlands International) del que se extrae el siguiente fragmento: “El residuo es altamente soluble y el abanico sobre el que está dispuesto es un reservorio de agua dulce altamente permeable. No se presentan evidencias técnicas de la estanquidad del relleno, no hay ensayos de permeabilidad ni de resistencia de suelos que aseguren que el relleno puede resistir movimientos telúricos”.

Lxs investigadorxes consultados coinciden en señalar la posibilidad de generar una industria del litio que produzca el menor daño ambiental posible, para lo cual son necesarios cambios en los métodos de extracción y producción, controles estatales estrictos y estudios de impacto serios. “En la ecuación económica actual, ¿las mineras están poniendo el daño ambiental? Todo ese pasivo que estás descartando como residuos, ¿lo están colocando? Nosotros hicimos un cálculo preliminar e incluso vimos que es antieconómico este sistema”, dice Sticco. “Necesitamos estudios de impacto serios, realizados por profesionales seleccionados por el Estado como ente regulador y con la participación de las comunidades de la zonas cercana a los salares”, completa Kwaterka.

Los piletones donde se almacena la salmuera con litio extraída en las perforaciones funcionan como repositorio de residuos, como basureros gigantes que ocupan el equivalente a 450 canchas de fútbol en el salar de Jujuy, con el solo fin de depositar los descartes que luego se evaporan en forma natural con la energía del sol. El problema es que la ubicación de estos piletones podría afectar a las cuencas de agua dulce y a los humedales que utilizan las comunidades originarias de la zona para abastecerse.

“Existen unas geoformas en la parte periférica de la cuenca que contienen agua dulce que se llaman ‘abanicos aluviales’. Lo peligroso es que muchas veces los piletones se construyen sobre esas geoformas. Entonces, habría que ver si estos tienen sistemas de impermeabilización y otros procedimientos para garantizar que el agua de profundidad, con mucha concentración de sales, no se empiece a infiltrar a las zonas de agua dulce”, advierte Kwaterka.

En sintonía, Marcelo Sticco señala que la salmuera extraída desde las profundidades tiene una alta concentración de elementos químicos. “Se trata de agua de formación geológica, donde se pueden encontrar todos los elementos de la tabla periódica. Todos los minerales que están en la naturaleza salen a la superficie y se descartan, como metales pesados, plomo, cromo y zinc, elementos que están naturalmente en otra condición y están quedando libres en la atmósfera”, advierte.

Sticco, además, agrega otro riesgo por fuera de los salares: la falta de datos públicos provenientes de las mineras y los controles endebles de los gobiernos provinciales. “Hay mucha información desordenada, como cuando se ven las inversiones en Salta y Catamarca. Se anuncian miles de millones de dólares pero sobre los proyectos concretos no hay nada porque ni las mineras ni los gobiernos hacen pública esa información”, critica.

Las opiniones de lxs geólogxs están respaldadas en el documento Evidencias Técnicas del Impacto Negativo de la Explotación del Litio en los Humedales y Recursos Hídricos de los Salares de la Puna Altoandina (publicado por la Fundación Humedales con el apoyo de la ONG Wetlands International) del que se extrae el siguiente fragmento: “El residuo es altamente soluble y el abanico sobre el que está dispuesto es un reservorio de agua dulce altamente permeable. No se presentan evidencias técnicas de la estanquidad del relleno, no hay ensayos de permeabilidad ni de resistencia de suelos que aseguren que el relleno puede resistir movimientos telúricos”.

Lxs investigadorxes consultados coinciden en señalar la posibilidad de generar una industria del litio que produzca el menor daño ambiental posible, para lo cual son necesarios cambios en los métodos de extracción y producción, controles estatales estrictos y estudios de impacto serios. “En la ecuación económica actual, ¿las mineras están poniendo el daño ambiental? Todo ese pasivo que estás descartando como residuos, ¿lo están colocando? Nosotros hicimos un cálculo preliminar e incluso vimos que es antieconómico este sistema”, dice Sticco. “Necesitamos estudios de impacto serios, realizados por profesionales seleccionados por el Estado como ente regulador y con la participación de las comunidades de la zonas cercana a los salares”, completa Kwaterka.

Territorio y polémica

Los salares donde se produce la industria del litio son, en general, territorios de comunidades indígenas. En algunos casos los lugareños se encuentran más cerca del salar, explotándolo para extracción de sal o pequeñas producciones de borato, o se asientan más lejos y usan el salar como parte de sus desarrollos económico-productivos y culturales. Los proyectos de explotación del llamado “oro blanco” desencadenaron innumerables reclamos y conflictos por parte de los pobladores de la Puna Altoandina.

Déborah Pragier es docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y se dedica al estudio de estas comunidades. “Lo que sucede en la práctica es que hay una tensión en esta idea de promover el litio como energía limpia y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”, explica.

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Asimismo, la Consulta Previa Libre e Informada se encuentra garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Todo este marco normativo, explica la investigadora, debería habilitar a las comunidades a decir sí o no ante cualquier proyecto en su territorio. “En las comunidades de Jujuy en donde se encuentran explotando el litio, lo que se realizó no podría llamarse una consulta previa, libre e informada. El ejecutivo provincial de Jujuy habilitó por decreto la formación de una comisión de 17 miembros de distinto tipo con un representante de la comunidad indígena a participar de esa unidad. Eso claramente no es una consulta”, dice Pragier.

La investigadora cuenta que “es muy poco probable que el Estado acepte un ‘no’ como respuesta de las comunidades indígenas y advierte que, aún con el marco normativo vigente, “no hay mecanismos institucionales que prevean una consulta previa libre e informada”.

Territorio y polémica

Los salares donde se produce la industria del litio son, en general, territorios de comunidades indígenas. En algunos casos los lugareños se encuentran más cerca del salar, explotándolo para extracción de sal o pequeñas producciones de borato, o se asientan más lejos y usan el salar como parte de sus desarrollos económico-productivos y culturales. Los proyectos de explotación del llamado “oro blanco” desencadenaron innumerables reclamos y conflictos por parte de los pobladores de la Puna Altoandina.

Déborah Pragier es docente e investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM y se dedica al estudio de estas comunidades. “Lo que sucede en la práctica es que hay una tensión en esta idea de promover el litio como energía limpia y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”, explica.

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Asimismo, la Consulta Previa Libre e Informada se encuentra garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el voto en la Asamblea General a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Todo este marco normativo, explica la investigadora, debería habilitar a las comunidades a decir sí o no ante cualquier proyecto en su territorio. “En las comunidades de Jujuy en donde se encuentran explotando el litio, lo que se realizó no podría llamarse una consulta previa, libre e informada. El ejecutivo provincial de Jujuy habilitó por decreto la formación de una comisión de 17 miembros de distinto tipo con un representante de la comunidad indígena a participar de esa unidad. Eso claramente no es una consulta”, dice Pragier.

La investigadora cuenta que “es muy poco probable que el Estado acepte un ‘no’ como respuesta de las comunidades indígenas y advierte que, aún con el marco normativo vigente, “no hay mecanismos institucionales que prevean una consulta previa libre e informada”.

Ana María Vara: “La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables y cómo los distribuimos”

La docente, investigadora y especialista en controversias de las Escuela de Humanidades explica los alcances del conflicto en torno al litio.

¿Por qué el conflicto en torno a la extracción del litio en la Argentina puede ser analizado como una controversia?

Básicamente, porque hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no. Esa configuración polarizada, de actores sociales a favor y actores sociales en contra, es característica de las controversias.

Y está también la necesidad, el insumo fundamental para encararlas, que es el conocimiento técnico: las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y del otro. En las controversias, la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado.

Teniendo en cuenta que hoy la explotación de litio como materia prima sigue siendo incipiente en la Argentina, ¿ves en esta industria extractiva posibilidades de desarrollo?

Veo esas posibilidades, pero las veo en relación con la dinámica de la controversia. Es decir, no todo está jugado ya, no podemos avizorar todavía cuál será el resultado de la controversia: dependerá de los argumentos, las propuestas y contrapropuestas, el juego entre los distintos sectores involucrados (tanto en el país como fuera), la relación de fuerzas. Y, sobre todo, los proyectos de país que se propongan.

¿Cómo se puede generar una industria que le agregue valor al litio para la producción de baterías o productos intermedios de manera sustentable?

Es complejo, pero nuestro país tiene muchas de las condiciones para hacerlo. Sobre todo, un sector científico-tecnológico con bastante desarrollo. Y una discusión abierta sobre cómo sería mejor que nuestro país se involucrara en estas actividades.

La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?

La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?

Es la pregunta clave, pero no tiene una respuesta única. No sabemos, en realidad, si puede tener respuesta. ¿Existe un modo de generar energía sin producir ningún impacto ambiental o social? Como nos advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo: cada desarrollo científico-tecnológico produce bienes (lo que estamos queriendo alcanzar) y males (los impactos). La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables, y cómo los distribuimos, al interior de los países y entre países.

Por otra parte, la noción misma de sustentabilidad es contenciosa. Dice un politólogo muy interesante, John Dryzek, que la noción de sustentabilidad es como la de democracia: todos estamos de acuerdo en que es lo mejor, pero no estamos de acuerdo en cómo la definimos. Y en la definición se produce una disputa de sentidos, que refleja la puja de intereses, de valores, de posiciones, y que tiene como trasfondo las relaciones de poder. De modo que cuando se dice que algo es sustentable, conviene ver quién lo dice, en relación con qué aspecto, por qué y con qué implicancias y consecuencias.

Ana María Vara: “La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables y cómo los distribuimos”

La docente, investigadora y especialista en controversias de las Escuela de Humanidades explica los alcances del conflicto en torno al litio.

¿Por qué el conflicto en torno a la extracción del litio en la Argentina puede ser analizado como una controversia?

Básicamente, porque hay opiniones y posiciones diferentes, enfrentadas. Y, aunque hay varias posiciones, en términos generales la discusión se polarizó en dos extremos: sí o no. Esa configuración polarizada, de actores sociales a favor y actores sociales en contra, es característica de las controversias.

Y está también la necesidad, el insumo fundamental para encararlas, que es el conocimiento técnico: las controversias son conflictos en que los saberes en juego son fundamentales. Quién tiene la legitimidad técnica para hablar, qué conocimientos se producen y se usan para argumentar, de un polo y del otro. En las controversias, la ciencia (en realidad, en plural: las ciencias) no están por encima, como una fuerza neutra que va a ayudar a laudar en el conflicto, sino que forman parte de la materia misma del conflicto. Son parte de lo que es discutido y disputado.

Teniendo en cuenta que hoy la explotación de litio como materia prima sigue siendo incipiente en la Argentina, ¿ves en esta industria extractiva posibilidades de desarrollo?

Veo esas posibilidades, pero las veo en relación con la dinámica de la controversia. Es decir, no todo está jugado ya, no podemos avizorar todavía cuál será el resultado de la controversia: dependerá de los argumentos, las propuestas y contrapropuestas, el juego entre los distintos sectores involucrados (tanto en el país como fuera), la relación de fuerzas. Y, sobre todo, los proyectos de país que se propongan.

¿Cómo se puede generar una industria que le agregue valor al litio para la producción de baterías o productos intermedios de manera sustentable?

Es complejo, pero nuestro país tiene muchas de las condiciones para hacerlo. Sobre todo, un sector científico-tecnológico con bastante desarrollo. Y una discusión abierta sobre cómo sería mejor que nuestro país se involucrara en estas actividades.

La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?

La producción de baterías de litio es necesaria para la producción de energías limpias. Sin embargo, hay denuncias de contaminación salina en efluentes de agua dulce cercanos a los salares ¿De qué manera se puede manejar esta contradicción para generar una producción sustentable?

Es la pregunta clave, pero no tiene una respuesta única. No sabemos, en realidad, si puede tener respuesta. ¿Existe un modo de generar energía sin producir ningún impacto ambiental o social? Como nos advirtió el sociólogo alemán Ulrich Beck, vivimos en la sociedad del riesgo: cada desarrollo científico-tecnológico produce bienes (lo que estamos queriendo alcanzar) y males (los impactos). La cuestión es cómo decidimos qué riesgos son tolerables, y cómo los distribuimos, al interior de los países y entre países.

Por otra parte, la noción misma de sustentabilidad es contenciosa. Dice un politólogo muy interesante, John Dryzek, que la noción de sustentabilidad es como la de democracia: todos estamos de acuerdo en que es lo mejor, pero no estamos de acuerdo en cómo la definimos. Y en la definición se produce una disputa de sentidos, que refleja la puja de intereses, de valores, de posiciones, y que tiene como trasfondo las relaciones de poder. De modo que cuando se dice que algo es sustentable, conviene ver quién lo dice, en relación con qué aspecto, por qué y con qué implicancias y consecuencias.