«Tres días después de que un tsunami azotara la central nuclear de Fukushima Daiichi en Japón, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak, estaba de celebración. Era el 14 de marzo de 2011 y se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos, en un polvoriento tramo de desierto a 48 kilómetros del pueblo más cercano. Lee presidía una ceremonia a propósito de un proyecto de construcción que, según los dos países, marcó el inicio de una «amistad de cien años».

Un séquito de autoridades surcoreanas de traje oscuro y mandatarios de los Emiratos de túnicas fluidas de color blanco recorrió el lugar. Luego, Lee y el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos,

Mohammed bin Zayed, sonrieron y posaron para fotografías en una alfombra roja.

Dos años antes, un consorcio surcoreano había ganado un contrato de

18.600 millones de dólares para construir cuatro reactores nucleares en el terreno donde tuvo lugar la ceremonia de Lee, que en ese momento supuso el mayor acuerdo de reactores en la historia.

La central, llamada

Barakah, que es una palabra árabe que significa ‘bendición divina’, fue un triunfo personal para Lee, que supuestamente cerró el trato con una desesperante llamada telefónica de 11 horas a bin Zayed, y con una victoria para su país, cuya empresa

Korea Electric Power Corporation, KEPCO, lideró la licitación y ganó contra un rival francés más experimentado. Fue un gran logro para los menos favoritos.

Pequeño país pobre en recursos que dependía en gran medida de la energía importada, Corea del Sur inició su programa nuclear en la década de 1970 comprando reactores mediante contratos llave en mano de Canadá, Francia y Estados Unidos. Pero Kepco y su filial nuclear,

KHNP, desarrollaron rápidamente su propio modelo basado en un diseño estadounidense. El primer reactor de creación propia estaba en funcionamiento en 1995, y pronto siguieron más. Con el tiempo, Corea del Sur, que es aproximadamente del tamaño de Indiana (EE.UU.),

se convirtió en el país del mundo con más reactores, con 23 reactores que proporcionan aproximadamente el 30 % de su generación eléctrica total. Los Emiratos habían quedado impresionados.

Sin embargo, en el caso de los Emiratos, había algo más en juego que el orgullo nacional de Corea del Sur.

Lo que hacía este país podía ayudar a resolver la crisis climática. Aunque la producción de energía renovable ha crecido drásticamente, muchos científicos, ingenieros y activistas ambientales creen que el sistema de energía nuclear es la única alternativa verdaderamente escalable a los combustibles fósiles. Pero, a lo largo de los años, los altos costes de capital, las ganancias inciertas y las preocupaciones de seguridad asociadas con la energía nuclear han desanimado a los inversores y han llevado a los gobiernos a recurrir a fuentes de combustible más baratas y más sucias, como el carbón y el gas.

La empresa estatal francesa

Areva, por ejemplo, tenía un proyecto en Finlandia que ya había sobrepasado miles de millones de dólares del presupuesto y llevaba años de retraso. El reactor de 6.800 millones de dólares de Watts Bar Unit 1 en Tennessee (EE.UU.) había tardado 23 años en completarse, y costó más de 18 veces su precio original de 370 millones de dólares.

Areva había presentado una oferta para el proyecto Barakah, pero su propuesta de 36.000 millones de dólares fue casi el doble de la de Kepco.

La oferta coreana reavivó la esperanza de que la energía nuclear podría ser limpia, segura y lo suficientemente asequible para reemplazar los combustibles fósiles.

¿Cómo lo consiguió Kepco? El ex ejecutivo que había liderado la licitación,

Lee Hee-yong, me dijo que la clave era la repetición: construir el mismo modelo una y otra vez, en lugar de diseñar centrales personalizadas cada vez, que era lo más típico. Esta estrategia aumentó la experiencia y la eficiencia, y el resultado fue la baja de precios. En la oficina de su consultora energética de dos personas en Seúl, me dijo: «Antes del acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, habíamos estado construyendo reactores continuamente durante los últimos 30 o 40 años. El hecho

de tener una sólida cadena de suministro y una red de trabajadores especializados fue clave para mantener los costes tan bajos«.

Corea del Sur, que es aproximadamente del tamaño de UN ESTADO MEDIANO DE EE.UU.), con el tiempo se convirtió en el país del mundo con más reactores, con 23 reactores que proporcionan aproximadamente el 30 % de la generación eléctrica total del país.

El momento del acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos fue propicio: Francia y Canadá se estancaron como potencias nucleares civiles, cuenta el veterano de la industria nuclear canadiense y asesor del proyecto Barakah

Howard Neilson-Sewell.

«Corea del Sur estaba justo a punto de apoderarse del mercado mundial».

Pero ya no es así. Menos de una década después de que Barakah comenzara a construirse,

Corea está desmantelando su industria nuclear, cerrando reactores más antiguos y desechando los planes para otros nuevos. Las empresas estatales de energía están cambiando hacia las energías renovables. El legado de Lee se ha derrumbado, y la esperanza de que el programa nuclear de Seúl pueda combatir el cambio climático se ha reducido a nada.

Entonces, ¿qué salió mal? Los críticos culpan a la política, a la ideología y al idealismo ambiental. En la realidad fue: la codicia, la corrupción y el escándalo. Es

un recordatorio de que los planes más importantes para combatir el cambio climático pueden caer presas de la simple venalidad humana.

Ocurrió el desastre

«Ver a Fukushima fue un tremendo shock, especialmente porque vivo junto a una central de energía nuclear», me dijo uno de los activistas antinucleares más conocidos del país,

Kim Ik-joong, cuando nos encontramos a principios de este año en una cafetería cercana a la sede de uno de los grupos de derechos civiles más reconocidos de Seúl.

Ciertos activistas se juntaron cerca de nosotros; charlaban animadamente, y algunos se acercaron a saludar a Kim, de 59 años. Carismático y bien hablado, originalmente fue profesor de microbiología en la Universidad de Dongguk (Corea del Sur), pero se ha convertido en el rostro del movimiento antinuclear como un ponente prolífico y experto en las noticias de la noche.

Hasta el desastre de Fukushima, ese movimiento se había limitado a una mezcla dispersa de grupos locales. La crisis en Japón acercó el problema a su casa. «Simplemente

no parecía como algo que pasaba a otras personas«, afirma Kim.

A Kim no le parecía bien esta masificación de los reactores de Corea del Sur, que

en su mayoría están agrupados en una franja estrecha a lo largo de la costa sureste densamente poblada. La densidad fue una forma de reducir los costes de administración y adquisición de terreno. Pero poner los reactores tan cerca uno del otro y cerca de las grandes ciudades era arriesgado.

«Un accidente en solo una de estas centrales sería mucho más devastador que Fukushima», asegura Kim. «Estos reactores están peligrosamente cerca de las principales áreas industriales, y hay cuatro millones de personas que viven dentro de un radio de 30 kilómetros solo de la central de Kori». La fábrica de coches de Hyundai en Ulsan (Corea del Sur), una ciudad de 1,2 millones, está a solo 20 km de la central nuclear más cercana. Fukushima, en comparación, solo tenía alrededor de 78.000 personas viviendo a misma distancia.

La causa de Kim encontró apoyo político. En 2012, el candidato para las elecciones presidenciales

Moon Jae-in lo reclutó personalmente para su equipo de política energética. Moon había anunciado poco antes la eliminación nuclear como promesa de campaña. Kim sintió una afinidad con Moon:

las ciudades natales de ambos estaban a la sombra de una central nuclear.

«Él mismo había investigado mucho sobre el tema y ya tenía convicciones personales muy firmes sobre la salida de la energía nuclear», recuerda Kim con una sonrisa. «En aquel entonces, todavía había mucha gente en el Partido Demócrata [de Moon] que estaba en contra de una política de salida nuclear, así que Moon

lo anunció en Japón, lejos de cualquiera que tratara de disuadirlo«.

Pero Moon perdió las elecciones de 2012 ante la sucesora conservadora de Lee Myung-bak,

Park Geunhye (los presidentes de Corea del Sur solo pueden cumplir un mandato). Park

continuó con la política de expansión nuclear de Lee y se comprometió a aumentar la flota de reactores de Corea del Sur a 39 unidades para 2035 y realizar ventas a posibles estados clientes como la República Checa y Arabia Saudita.

Sin embargo, empezaron a correr

rumores de que el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos había supuesto una serie de cláusulas comprometedoras. La acusación más seria fue que Lee había asegurado el proyecto prometiendo en secreto el apoyo armado a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) en caso de un conflicto militar. En 2011, Corea del Sur comenzó a desplegar fuerzas especiales en los Emiratos, pero Lee negó cualquier conexión.

Era una señal de que el éxito nuclear de Corea del Sur podía

no ser solo una simple historia de eficiencia y experiencia.

Gráfico: Despacio pero seguro. Desde la década de 1980, Corea del Sur dependía de su continua expansión de las centrales nucleares para cubrir sus necesidades energéticas. Créditos: Instituto de Economía Energética de Corea.

Gráfico: Despacio pero seguro. Desde la década de 1980, Corea del Sur dependía de su continua expansión de las centrales nucleares para cubrir sus necesidades energéticas. Créditos: Instituto de Economía Energética de Corea.

Un descubrimiento impactante

El 21 de septiembre de 2012, los funcionarios de KHNP habían recibido un aviso externo sobre una actividad ilegal entre los proveedores de piezas de la compañía. Cuando la presidenta Park asumió el cargo, esa investigación interna se había convertido en una investigación criminal en toda regla. Los fiscales descubrieron que miles de piezas falsificadas habían llegado a los reactores nucleares en todo el país, respaldadas por documentos de seguridad falsificados. KHNP insistió en que los reactores seguían siendo seguros, pero la pregunta seguía siendo:

¿la verdadera razón por la que eran tan baratos era porque estaban defectuosos?

Gráfico: La mayoría de los reactores nucleares de Corea del Sur están agrupados en su sureste densamente poblado. Créditos: Asociación Nuclear Mundial.

Gráfico: La mayoría de los reactores nucleares de Corea del Sur están agrupados en su sureste densamente poblado. Créditos: Asociación Nuclear Mundial.

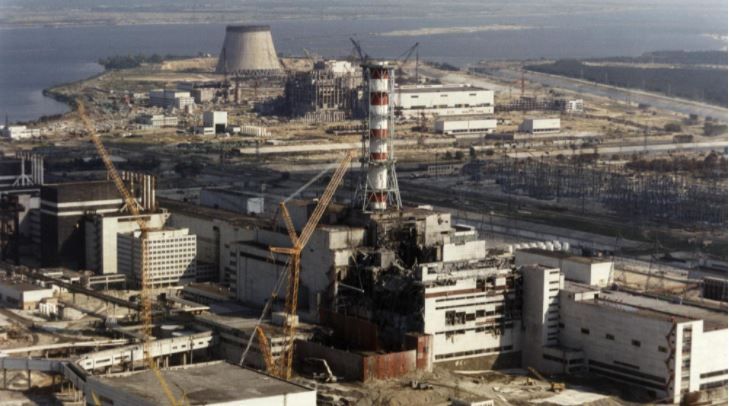

El ex gerente

Park Jong-woon, que trabajó en los reactores en Kepco y KHNP hasta principios de la década de 2000, creía que ese era el caso. Había visto que esa era precisamente

la forma de atajos en la que se había construido el reactor principal de Corea del Sur, el APR1400.

Después del desastre de Chernóbil (Ucrania) en 1986, la mayoría de los constructores de reactores había adoptado una serie de nuevas características de seguridad. KHNP siguió su ejemplo, pero luego se dio cuenta de que

el coste astronómico de estas características haría que el APR1400 fuera demasiado caro para atraer a los clientes extranjeros.

«Al final, eliminaron a la mayoría de ellas», afirma Park, quien ahora enseña ingeniería nuclear en la Universidad de Dongguk.

«Solo se mantuvieron entre el 10 % y el 20 % de los añadidos de seguridad originales».

Lo más importante fue la decisión de

no añadir una pared adicional en el edificio de contención del reactor, una característica diseñada para aumentar la protección contra la radiación en caso de un accidente. «Presentaron el APR1400 como ‘nuevo’ y más seguro, pero la llamada optimización fue esencialmente una regresión a estándares más antiguos», asegura Park. «Debido a que hubo muy pocos cambios de diseño en comparación con los modelos anteriores, [KHNP] pudo construir muchos reactores tan rápidamente».

Eliminando la mayoría de las costosas funciones de seguridad adicionales, Kepco pudo socavar drásticamente su competencia en la licitación de los Emiratos, una estrategia que no había pasado inadvertida. Después de perder a Barakah por Kepco, la CEO de Areva,

Anne Lauvergeon,

comparó el proyecto coreano con un coche sin airbag y sin cinturones de seguridad. Cuando le comenté esto a Park, él suspiró en señal de acuerdo. «Hablando objetivamente, si es el doble de caro, será casi el doble de seguro», dijo. Pero en ese momento, los comentarios de Lauvergeon fueron descartados como amargas palabras de un rival que luchaba.

En el momento en el que se completó la obra en 2014, la alerta interna de KHNP se había convertido en una investigación de gran alcance sobre el fraude, la conspiración y la falsificación de garantías; en total,

68 personas fueron condenadas y los tribunales repartieron 253 años de cárcel. Entre los culpables se encontraban el presidente de KHNP, Kim Jong-shin, el promotor de Kepco, y el asistente cercano del presidente Lee Myung-bak, Park Young-joon, a quien Kim había sobornado a cambio de un «trato favorable» del Gobierno.

Varias partes defectuosas también encontraron su camino hacia las centrales de los Emiratos, lo que enfureció a los mandatarios de estos. «Todavía está creando un problema hasta hoy», me dijo el asesor canadiense de Barakah Neilson-Sewell.

«Perdieron la confianza completamente en la cadena de suministro de Corea».

Los escándalos, sin embargo,

no habían terminado.

Otro denunciante

A principios de este año, en una pequeña panadería en Seúl, conocí al que era gerente principal de ventas en Hyosung Heavy Industries, un fabricante de piezas para reactores,

Kim Min-kyu. Este hombre delgado de 44 años, con ojos honestos y juveniles, fue el encargado de ventas a KHNP en 2010 y rápidamente descubrió que

el doble trato era tan rutinario como el papeleo.

«Un accidente en solo una de estas centrales sería mucho más devastador que Fukushima», asegura Kim. «Estos reactores están peligrosamente cerca de las principales áreas industriales, y hay cuatro millones de personas que viven en un radio de 30 kilómetros solo de la central Kori».

«Los proveedores que se suponía que estaban compitiendo entre sí se pusieron de acuerdo para decidir quién ganaría [las licitaciones de KHNP]», me contó Kim. «Había un grupo de ejecutivos canosos de empresas competidoras sentados uno frente al otro,

jugando piedra, papel o tijera para decidir quién se haría cargo de ciertos contratos«. Las licitaciones ficticias se respaldaban por documentos falsos, manipulados para asegurar que el perdedor designado fracasaba. En una ocasión, recuerda, un furioso gerente de adquisiciones de KHNP lo llamó para señalar una falsificación de principiante en un documento falso de licitación, y le exigió que lo hiciera de nuevo, correctamente.

Algunas de estas prácticas constituían graves faltas en la seguridad. En mayo de 2014, Kim supervisó la entrega de 11 transformadores del centro de carga con destino a la central nuclear de Hanul, en la provincia de Gyeongsang del Norte (Corea del Sur), pero descubrió que sus permisos de seguridad no se habían renovado. Los transformadores del centro de carga gestionan el flujo de energía para las funciones principales de emergencia en los reactores; cualquier mal funcionamiento, me contó Kim, sería

«como si un coche a toda velocidad se detuviera de repente».

Sin embargo, un acuerdo secreto entre Hyosung y sus competidores lo había designado como ganador, y los transformadores se instalaron en dos reactores, sin que su integridad se cuestionara. Con el ceño fruncido, afirma Kim: «Personalmente, yo sabía de unos 300 casos en los que esos transformadores se incendiaron. Son muy inestables. Mi ciudad natal está a solo unos kilómetros de esos reactores, y

un accidente podría poner en peligro a mis familiares que viven cerca«.

En 2015, por temor a un accidente similar a Fukushima, Kim decidió informar sobre la corrupción a través del sistema interno de denuncia de irregularidades de su compañía.

El único resultado fue que lo despidieron.

Con una sonrisa triste, recuerda: «Qué ingenuo era». Finalmente, acudió al regulador de competencia del país, que remitió el caso a los fiscales. En 2018, llevó su historia a los medios de comunicación. Unos meses más tarde, sobre la base de la información de Kim, los fiscales acusaron de colusión a seis empleados de Hyosung y al coconspirador LS Industrial Systems, un resultado que Kim cree que

solo rasca la superficie de la corrupción.

Mike McQuade

Mike McQuade

Más falsedades pronto salieron a la luz. En 2018, después de años de negación del Gobierno, el exministro de Defensa

Kim Taeyoung admitió que los rumores sobre el acuerdo militar con Emiratos Árabes Unidos eran, de hecho, ciertos:

él mismo lo había supervisado en un intento desesperado por cerrar el acuerdo de Barakah. Afirmó a los medios de comunicación de Corea del Sur: «Había un bajo riesgo de que surgiera una situación peligrosa; e, incluso si hubiera ocurrido, creíamos que nuestra respuesta podía ser flexible. En el caso de un conflicto real, pensé que pediríamos una ratificación parlamentaria en ese momento».

La resurrección de Moon

En septiembre de 2016, un terremoto de magnitud 5,8 (el temblor más fuerte registrado en la historia de Corea del Sur), sacudió la ciudad de Gyeongju, en el sureste del país. El activista antinuclear Kim Ik-joong vive en esa ciudad y recuerda su sorpresa por el estruendo de las ventanas y las fuertes sirenas de emergencia. Huyó a un arrozal cercano y, cuando regresó a su casa varias horas más tarde, empezó a sentir una gran ansiedad. Gyeongju era el corazón del grupo de reactores nucleares más grande del mundo, con su propia central y otras dos más en los alrededores de Busan y Ulsan. El terremoto confirmó los temores de Kim:

las fallas sísmicas debajo de los reactores eran más propensas a los terremotos de lo que se pensaba.

A la mañana siguiente, en una visita a la central cercana de Wolsong, los funcionarios le aseguraron a Kim y su amigo político Moon Jae-in que no se había producido ningún daño, pero Kim no pudo evitar la sensación de que el problema estaba siendo ignorado.

Los críticos del presidente Moon Jae-in han denunciado la eliminación nuclear como ideológica. Pero cada vez más surcoreanos sienten una desconfianza en lo que llaman «la mafia nuclear».

Recuerda: «Cuando comencé a hacer campaña contra la energía nuclear, los gerentes de KHNP me dijeron que en Corea del Sur nunca ocurriría un terremoto de más de 5.0, pero ocurrió». Varios días después de su visita a la central de Wolsong, Kim descubrió que

uno de los sismógrafos de la central llevaba años roto.

Aunque la ley surcoreana requiere evaluaciones de riesgo sísmico de cualquier lugar donde se instalaría un posible reactor antes de su construcción, Kim cree que la redacción vaga de la ley y su aplicación flexible han hecho que no sea efectivo. «Corea del Sur todavía no ha realizado una evaluación integral de riesgo», asegura.

«El riesgo de terremoto no se tuvo en cuenta en absoluto en la selección del sitio del reactor». De hecho, el primer mapa completo de riesgo de Corea del Sur se inició en 2017 y se espera que no se complete hasta 2041.

El escándalo de corrupción y el terremoto despertaron la demanda pública de la política de eliminación nuclear de Moon Jae-in. Pero

el golpe de gracia fue por los fracasos de los propios campeones políticos de la industria.

La presidencia de Park Geun-hye se derrumbó en 2017, cuando se descubrió

un escándalo de corrupción mucho mayor. Acusada de recibir sobornos de los principales conglomerados del país y de abusar de su poder presidencial, fue acusada el 10 de marzo de 2017 y condenada a 24 años de prisión en abril de 2018. Lee Myung-bak tuvo un destino similar unos meses más tarde: culpable de soborno y malversación, fue condenado a 15 años de prisión.

Créditos: Agencia Internacional de Energía Atómica

Créditos: Agencia Internacional de Energía Atómica

Moon asumió el cargo poco después de la destitución de Park, y él

ha cumplido pronto su promesa de una eliminación nuclear.

Kim Ik-joong explica: «La política actual de la eliminación proviene de los cuatro principios fundamentales que propusimos en su momento [en la campaña de 2012]. Los reactores más antiguos no recibirían prolongación de su vida útil; no se construirían reactores adicionales; el uso de la electricidad sería más eficiente; y

nos cambiaríamos hacia las energías renovables«.

La eliminación tardará 60 años. Dos nuevos reactores que ya estaban a medio terminar cuando Moon asumió el cargo todavía están programados para 2022 y 2023, y los que están activos ahora terminarán su vida útil. Mientras tanto, la administración sigue buscando a posibles compradores como la República Checa y Arabia Saudita. Pero no ha habido mucho avance: de hecho, mientras que Lee prometió exportar 80 reactores, hasta el momento Corea del Sur aún no ha exportado ni uno solo.

Los críticos de Moon, muchos de ellos todavía adheridos a los presidentes deshonrados, Lee y Park, han denunciado la eliminación como «ideológica», como una revocación deliberada de los logros de sus predecesores con fines políticos. Sin embargo,

la disminución de la demanda de la energía nuclear en el país sugiere una desilusión más profunda.

Kim Min-kyu, el denunciante de la corrupción, expresa: «En principio, no confío en nada de lo que construyó KHNP». Cada vez más surcoreanos sienten una desconfianza general en lo que denominan «la mafia nuclear», el complejo pronuclear que abarca KHNP, el mundo académico, el Gobierno y los intereses monetarios. Mientras tanto, el organismo de control del Gobierno, la Comisión de Seguridad y Protección Nuclear, ha sido

acusado de nombramientos de puertas giratorias, de amiguismo y de no respetar las normas de seguridad que debería cumplir.

Una década después de su inicio, el sueño de Lee Myung-bak del predominio nuclear de Corea del Sur parece haberse desvanecido al final. Algo similar está empezando en China, hasta hace poco considerada como el mayor líder de la energía nuclear. Allí, como en Corea del Sur, Fukushima despertó los temores públicos y obligó al Gobierno a adoptar normas de seguridad más estrictas, que ahora amenazan con aumentar extremadamente el coste de la energía nuclear. De los otros principales productores mundiales de energía nuclear, solo Rusia todavía está construyendo agresivamente más reactores tanto en su país como en el extranjero. El declive de la industria nuclear de Corea puede haber tenido causas domésticas prosaicas, pero

su efecto en la lucha contra el cambio climático podría ser bastante global.»

Max S. Kim

Nota de AgendAR:

Ésta es, con modestia, nuestra propia historia de advertencia. Los negocios nucleares en Corea del Sur van para atrás, lo sabemos. Pero ojo con algunas afirmaciones de este periodista, Max S. Kim.

No podemos opinar sobre las distintas tecnologías nucleoeléctricas que vino desarrollando la empresa coreana de ingeniería y construcción de centrales, KHNP. A lo sumo, sobre la de las plantas

Wolsong-1, 2 3 y 4, porque en Argentina la conocemos muy bien. Con éstas, en materia de seguridad de diseño, «dormís sin frazada».

Del resto de la ingeniería nuclear coreana, las centrales OPR 1000 y APR 1400, aquí no diremos nada, porque AgendAR no las estudió a fondo ni anduvo por ninguna de esas máquinas. Nos llama un poco la atención que Max Kim, bien informado y amigo de apabullar al lector con más fuentes que las que ostenta Roma, diga livianamente que después del accidente de Fukushima, Japón, en 2011, las mayores inversiones en seguridad operativa encarecieron demasiado la energía nuclear

incluso en China…

¿China, dijeron? Pongamos una fuente hostil tanto a China como a lo nuclear, por ejemplo

Bloomberg. Aquí esa agencia estadounidense advierte con severidad que desde el accidente de Fukushima hasta noviembre de 2021, fecha del artículo, el parque nucleoeléctrico chino creció un 400%, lo cual es cierto.

Se cuadruplicó la potencia instalada nuclear en una década. Pero el artículo tiene por título que ahora China va por 150 centrales nucleares más de aquí a 15 años.

Es información atrasada: son 200.

Max Kim también dice que el único país con un crecimiento agresivo de capacidad nucleoeléctrica es Rusia. Bueno, China es un detalle: ese pequeño país se le escapa a cualquiera.

Pero la India también se le escapó a Kim, y en 2024 añadirá a su parque existente 9 centrales más, amén de las 12 cuya construcción el gobierno acaba de licenciar, según dice el el India Times aquí.

Sobre las centrales coreanas Wolsong 1,2,3 y 4 algo diremos. Son máquinas CANDÚ del modelo 6, y en Argentina esta tecnología la conocemos a fondo, como propietarios de una (Embalse, en Córdoba), como copropietarios legales, además, de la tecnología de la difunta empresa canadiense

AECL, que la diseñó, y también porque

Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) ha iniciado el diseño de la ingeniería de los componentes de otra más.

Pero como la hará con diseño propio y nacional, no la llama CANDÚ 6 sino

«Proyecto Nacional». Es mucho título para una sola máquina. Pero podemos concordar con NA-SA en que deberíamos estar haciendo varias de éstas.

El diseño original CANDÚ es de

AECL, data de los años ’60 y en el mundo de mediano desarrollo fue muy popular hasta terminados los ’80, justamente porque

no usa uranio enriquecido.

Eso hace al propietario independiente de las 5 potencias nucleares oficiales del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son los países que enriquecen uranio y deciden quién recibe o no ese producto. Si sólo tenés centrales de uranio enriquecido y los de la OTAN, los rusos o los chinos se enojan con vos, te pueden dejar en apagón. Pero si usás uranio natural, que se enojen, nomás.

Vamos a lo central, lo que Max Kim pone en dudas por elevación sobre la tecnología CANDÚ:

es sumamente segura. Hay decenas de plantas idénticas o muy similares en

India (22), Rumania (2), Argentina (1), China (2) y Corea del sur, además de, obviamente, Canadá, que hoy tiene

18 activas. A lo largo de 4 décadas en operaciones tuvieron bastantes actualizaciones de seguridad, pero

JAMÁS UN INCIDENTE SERIO. Y de accidentes, olvídate.

Antes de que llegara la actual administración gubernamental, Corea fue uno de los primeros países en hacerle extensión de vida útil a una de estas plantas, para tenerla en servicio 30 años más. Aquí en 2018 terminamos la misma operación en Embalse, y gracias a la experiencia adquirida,

NA-SA le está vendiendo asesoramiento en ingeniería a China para que este país, propietaria de 2 máquinas de éstas en Fuqing, le saque 30 años más a su primera CANDÚ, Fuqing 1.

Así como no nos metemos con la tecnología coreana OPR 1000 ni con la APR 1400, que los coreanos vendieron exitosamente en los Emiratos, tampoco nos metemos en política coreana. Si el gobierno actual quiere cerrar su parque CANDÚ cuando éste cumpla su primera vida útil, es cosa de los coreanos.

Lo que vemos con intriga es que Corea tiene 20.619 MWe (megavatios eléctricos) de capacidad instalada. Explican que el 35% del consumo eléctrico coreano sea nuclear. Los distintos tipos de reactores en su parque muestran factores de capacidad del 90% o por ahí, muy altos.

En cristiano, la central coreana promedio sale muy poco de servicio, sea por mantenimiento o por cambios de combustible. Funciona a potencia nominal un promedio de 329 días por año, y esa potencia nominal es el 100%. Es decir, ya se trate de los casi 700 MW de una CANDÚ 6 o los 1400 de una APR, esa potencia no es fluctuante ni está en duda: se la llama «de base» o «despachable».

No es muy intercambiable por potencia fotovoltaica, porque el sol de noche -dicen- no brilla, pero además durante el día, y en lugares desérticos y sin nubes, lo hace formando una especie de curva de Gauss: en los crepúsculos, la potencia solar es mínima, y va creciendo al 100% de la capacidad nominal de la instalación hasta el mediodía. Y a eso, restarle las interferencias meteorológicas, las nubes y la lluvia.

¿Esto es potencia despachable? Lo sería si la considerable industria pesada coreana trabajara dos o tres horas al mediodía, si no llueve, claro. Pero bueno, dentro de todo es potencia intermitente

pero predecible a algunos días de distancia. Hasta donde lo son los pronósticos meteorológicos.

¿Pero y qué me dicen de la energía eólica? En parques «off-shore», se llega a un factor de disponibilidad del 55%, sin descontar mantenimientos. Y es que el viento, incluso el marino, tan poderoso y persistente, no sólo es intermitente sino impredecible en minutos o fracciones de hora algo mayores, no más.

Por creer livianamente que se puede sustituir potencia nuclear con potencia renovable, es decir despachable por intermitente, hoy buena parte de Europa del Norte vive colgada del gas ruso. Eso, con las apasionantes consecuencias geopolíticas que se ven hoy: la OTAN es tan gas-dependiente que se desarma sola.

Pero hay otras consecuencias: Alemania, el país que más centrales nucleares ha cerrado por consideraciones «ecológicas» (las comillas son intencionadas), para sustituirlas hoy viene quemando carbón a lo pavote. Sin embargo, se trata de la 4ta economía mundial: con semejante industria electrointensiva como tiene, no le alcanza con el propio carbón, aunque reabrió viejísimas minas de este combustible tan contaminante. También importa carbón polaco. Y ruso. Y cada vez más gas.

Y -esto es lo mejor-

Alemania se ha vuelto el mayor importador de electricidad nuclear francesa. Las tarifas que paga el alemán de a pie por su ecologismo son el doble de las que paga el francés de a pie. Son las más altas de la Unión Europea. Y bueno, el que quiere celeste…

Contradictoriamente, con tanto hidrocarburo quemándose en el país, lo que es un poco menos celeste es el cielo. La calidad de aire en Alemania se viene deteriorando, y esto cuesta unas 1800 muertes prematuras anuales por causas pulmonares, básicamente

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Corea es uno de los mayores importadores mundiales de GNL, gas natural licuado, cuyo precio subió un 900% en menos de un año. Como país tecnológico, sobrepoblado y que vive de exportaciones industriales, esto es un torpedo a la línea de flotación de la economía. El gobierno actual cree que saldrá de problemas construyendo el mayor parque eólico «off shore» en la costa oriental del país. Les deseamos buen viento. A los alemanes les falló durante todo 2021.

Pero hablando de pronósticos, el artículo de Kim dice que el gobierno de

Moon Jae-in irá dejando que las centrales actuales lleguen a su vida útil planificada y luego las cerrará. No les hará extensión de vida. No actuará con esa tajante decisión alemana de cerrar las plantas prematuramente. Tiempo de desnuclearización total estimado para Corea: 60 años.

Es el «festina lente» que recomendaban los antiguos romanos (apúrate lentamente). Y es que las plantas nucleoeléctricas ahora se diseñan para una primera vida larga, el doble que las de hace 20 años. Empiezan a competir en longevidad con los embalses hidroeléctricos.

Nosotros creemos que el mundo de mediano y alto desarrollo se irá orientando hacia una producción eléctrica basada en nucleares, para dar potencia de base, y renovables, para dar potencia de punta, un «combo» libre de emisiones de carbono.

Suena a razonable. Por supuesto, podemos equivocarnos totalmente.

Pero como las grandes políticas no son necesariamene razonables, hacemos otro pronóstico: de aquí a 60 años, no tenemos la más mínima idea de quién gobernará en Corea y cuál será su mandato energético. Admitido con honestidad.

Pero si sirve de dato, el gobierno vehementemente antinuclear de Moon Jae-in paró la construcción de 5 centrales nuevas, las APR 1400. Dos de ellas, aludidas en el artículo de Kim, son

Shin-Kori 5 y 6.

La ciudadanía, probablemente tan desconfiada de la magia del viento como de la probidad de los funcionarios y proveedores de KHNP, sometió a un panel experto si se las terminaba o no. En la audiencia pública expusieron 471 ciudadanos, no todos ellos científicos, no todos expertos, no todos industriales, muchos de ellos simples vecinos.

Ganó por 3/5 de los votos la moción de terminar la construcción. La opinión pública respecto de lo nuclear en Corea parece bastante dividida.

Gráfico: Despacio pero seguro. Desde la década de 1980, Corea del Sur dependía de su continua expansión de las centrales nucleares para cubrir sus necesidades energéticas. Créditos: Instituto de Economía Energética de Corea.

Gráfico: Despacio pero seguro. Desde la década de 1980, Corea del Sur dependía de su continua expansión de las centrales nucleares para cubrir sus necesidades energéticas. Créditos: Instituto de Economía Energética de Corea. Gráfico: La mayoría de los reactores nucleares de Corea del Sur están agrupados en su sureste densamente poblado. Créditos: Asociación Nuclear Mundial.

Gráfico: La mayoría de los reactores nucleares de Corea del Sur están agrupados en su sureste densamente poblado. Créditos: Asociación Nuclear Mundial. Mike McQuade

Mike McQuade Créditos: Agencia Internacional de Energía Atómica

Créditos: Agencia Internacional de Energía Atómica

Asimismo, los expertos consideran necesario destacar que hay miles de especies afectadas por la basura a escala macro y micro y, sin embargo, son mínimos los casos donde el efecto es demostrable. “La medida de manejo que más se intenta aplicar en el mundo entero es la reducción o el reemplazo de los plásticos de un solo uso, como paquetes y bolsas de envasado de muchos productos, que representa el 50 por ciento del plástico total liberado al mar”, aseveró Denuncio.

Entre los residuos, los que más se encontraron en las playas fueron:

Asimismo, los expertos consideran necesario destacar que hay miles de especies afectadas por la basura a escala macro y micro y, sin embargo, son mínimos los casos donde el efecto es demostrable. “La medida de manejo que más se intenta aplicar en el mundo entero es la reducción o el reemplazo de los plásticos de un solo uso, como paquetes y bolsas de envasado de muchos productos, que representa el 50 por ciento del plástico total liberado al mar”, aseveró Denuncio.

Entre los residuos, los que más se encontraron en las playas fueron:

Gracias a la incansable lucha del movimiento ambientalista, organizaciones políticas y diversos sectores de la sociedad civil, a fines de 2020 la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados aprobó un texto de mayoría con una disidencia parcial y un texto de minoría del proyecto de ley para regular y proteger los humedales en Argentina. Hasta ahora el texto se ha visto constantemente bloqueado por el lobby inmobiliario, del agronegocio y la minería en distintas comisiones, lo cual impide que pueda ser tratado en recinto.

La importancia de esta ley radica en que los humedales ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del territorio nacional), son grandes filtros depuradores, reservorios de agua dulce y sirven para amortiguar los impactos de las lluvias. A la vez se consideran fundamentales en la lucha contra el cambio climático, en tanto almacenan más carbono que el resto de los ecosistemas.

Según el primer informe Global Wetlands Outlook (Perspectiva mundial sobre los humedales) de la Convención de Ramsar, entre 1970 y 2015 desapareció aproximadamente el 35 % de los humedales del planeta y las tasas anuales de pérdida se aceleraron a partir del año 2000.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, comenta que “hace un poco más de un año tuvimos un debate parlamentario muy enriquecedor que construyó una síntesis de los 11 proyectos de ley que había presentados en la Cámara de Diputados, que contó con el aval de la comunidad científica, representantes de los distintos sectores económicos que intervienen en los humedales, y de los representantes de las distintas regiones del país.

Por lo tanto, el primero de marzo vamos a volver a re-presentar el dictamen unificado que habíamos logrado en la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano en el Congreso, para poder arrancar nuevamente la discusión de los humedales en la Cámara de Diputados pero con un escalón más arriba que es el proceso de síntesis que se había logrado en nuestra comisión.

Creo que si la política no entiende que esto tiene que salir, la militancia socioambiental va a a crecer alrededor de esto hasta lograrlo. Lo que el estado no protege el mercado lo destruye, y el último ejemplo lo vemos en Corrientes, por eso necesitamos regular las actividades sobre los humedales y protegerlos.”

Como dijo el naturalista César Massi en un reciente hilo de Twitter: “Queremos que las oposiciones a la ley sean claras y salgan de las sombras. También queremos que el estado sea claro y tome posición sobre ellas. Es la tercera vez que se cae la #LeyDeHumedalesYA. No queremos discutirla cuatro, cinco o diez veces. No queremos una discusión eterna.”

Debemos salvar a los humedales no solo por el bienestar de los carpinchos, sino para dar un paso en la dirección correcta como sociedad ante la crisis ambiental y climática en la que estamos inmersos.

Versión adaptada del texto ‘Carpinchos y humedales: una nueva causa nacional que debemos defender’, ganador de la Mención Eco Regional para la categoría Ensayo del Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental 2021.

Gracias a la incansable lucha del movimiento ambientalista, organizaciones políticas y diversos sectores de la sociedad civil, a fines de 2020 la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados aprobó un texto de mayoría con una disidencia parcial y un texto de minoría del proyecto de ley para regular y proteger los humedales en Argentina. Hasta ahora el texto se ha visto constantemente bloqueado por el lobby inmobiliario, del agronegocio y la minería en distintas comisiones, lo cual impide que pueda ser tratado en recinto.

La importancia de esta ley radica en que los humedales ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del territorio nacional), son grandes filtros depuradores, reservorios de agua dulce y sirven para amortiguar los impactos de las lluvias. A la vez se consideran fundamentales en la lucha contra el cambio climático, en tanto almacenan más carbono que el resto de los ecosistemas.

Según el primer informe Global Wetlands Outlook (Perspectiva mundial sobre los humedales) de la Convención de Ramsar, entre 1970 y 2015 desapareció aproximadamente el 35 % de los humedales del planeta y las tasas anuales de pérdida se aceleraron a partir del año 2000.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Leonardo Grosso, comenta que “hace un poco más de un año tuvimos un debate parlamentario muy enriquecedor que construyó una síntesis de los 11 proyectos de ley que había presentados en la Cámara de Diputados, que contó con el aval de la comunidad científica, representantes de los distintos sectores económicos que intervienen en los humedales, y de los representantes de las distintas regiones del país.

Por lo tanto, el primero de marzo vamos a volver a re-presentar el dictamen unificado que habíamos logrado en la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano en el Congreso, para poder arrancar nuevamente la discusión de los humedales en la Cámara de Diputados pero con un escalón más arriba que es el proceso de síntesis que se había logrado en nuestra comisión.

Creo que si la política no entiende que esto tiene que salir, la militancia socioambiental va a a crecer alrededor de esto hasta lograrlo. Lo que el estado no protege el mercado lo destruye, y el último ejemplo lo vemos en Corrientes, por eso necesitamos regular las actividades sobre los humedales y protegerlos.”

Como dijo el naturalista César Massi en un reciente hilo de Twitter: “Queremos que las oposiciones a la ley sean claras y salgan de las sombras. También queremos que el estado sea claro y tome posición sobre ellas. Es la tercera vez que se cae la #LeyDeHumedalesYA. No queremos discutirla cuatro, cinco o diez veces. No queremos una discusión eterna.”

Debemos salvar a los humedales no solo por el bienestar de los carpinchos, sino para dar un paso en la dirección correcta como sociedad ante la crisis ambiental y climática en la que estamos inmersos.

Versión adaptada del texto ‘Carpinchos y humedales: una nueva causa nacional que debemos defender’, ganador de la Mención Eco Regional para la categoría Ensayo del Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental 2021.