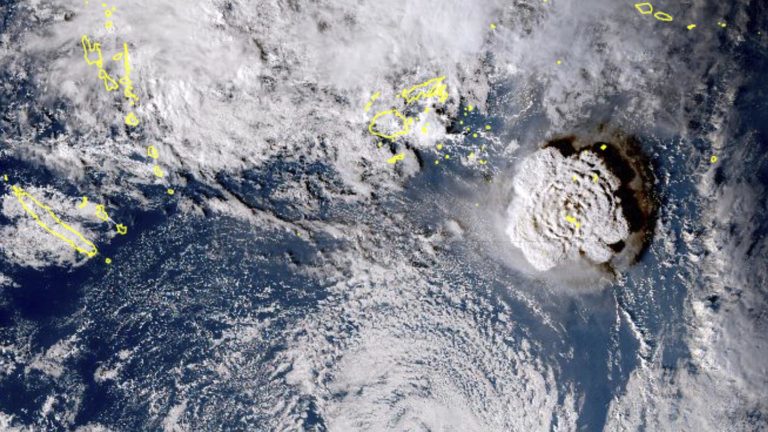

Erupción volcánica submarina y tsunami en Tonga, Pacífico Sur, vista desde el espacio – Video

La ministra de Salud Carla Vizzotti hace un cuadro de situación

En medio de la tercera ola de coronavirus, la ministra hizo un balance de lo logrado desde la cartera y planteo los desafíos actuales del sistema de salud.

La transición de la pandemia por coronavirus a una endemia, es decir a una enfermedad que afecte a regiones con estacionalidad, es un proceso, y las modificaciones de la gestión de los casos y los aislamientos -que se están dando en Argentina y en el mundo- son pequeños pasos en ese sentido», aseguró la ministra de Salud. . ¿Cuál es el balance que hacen de la gestión sanitaria de la pandemia?

El impacto de la pandemia, y las medidas que tuvieron que tomarse por ella, ha sido muy grande en lo social, económico, emocional y sanitario.-¿Cuáles son los desafíos en términos de sanitarios? -Los dividiría en dos: los primeros son los que causó la pandemia hacia adelante. Aquí lo que tenemos es que, por un sistema sistema de salud que tuvo que responder frente a una situación extraordinaria y por la población que por temor decidió no acercarse a los centros de salud, se han postergado consultas en relación a varias patologías; esto es lo que estamos denominando ‘patologías retenidas’ y lo estamos tratando de recuperar ahora con una situación epidemiológica más favorable. Se están tratando de retomar las cirugías programadas, los controles de enfermedades crónicas, etc. Para darse una idea los «screenings» (estudios para la detección) de cáncer de cuello de útero y de mamá bajaron un 60%; los de colon descendieron un 50%; pero también la vacunación en niñas, niños y adolescentes, incluso en adultos, bajó entre 5 y 10 puntos. También el abordaje del tema de salud mental, que teníamos ya como desafío antes de la pandemia, poder implementar la Ley, ir hacia un paradigma más comunitario con una mirada más empática y despatologizadora, menos centrada en las instituciones; todo ese objetivo se vio interrumpido con la pandemia. Pero además de lo pendiente, está el impacto en la salud mental que generó la pandemia, que no es solo lo individual como el miedo personal o la angustia por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido, sino que a nivel de la sociedad, como generaciones que atravesamos la pandemia, hay un impacto que habrá que trabajar.

También es muy importante la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica que apuntan a tener una fuerte política de medicamentos y un área de información que articule con otras áreas de Gobierno lo cual es fundamental para tomar decisiones basadas en la evidencia.

Así que con la sanción de la Ley de los 1.000 días y las Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de Etiquetado Frontal, la regulación de la Ley de Cannabis Medicinal, tenemos desafíos muy grandes de políticas sanitarias y a pesar de la pandemia se pudo avanzar fuertemente.

Se incorporó la vacuna de la polio inactivada en el Calendario, la segunda dosis de la varicela a la edad de ingreso escolar; es decir, el Ministerio no se ha detenido, pero hay que retomar y profundizar todos esos ejes.

También es muy importante la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica que apuntan a tener una fuerte política de medicamentos y un área de información que articule con otras áreas de Gobierno lo cual es fundamental para tomar decisiones basadas en la evidencia.

Así que con la sanción de la Ley de los 1.000 días y las Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de Etiquetado Frontal, la regulación de la Ley de Cannabis Medicinal, tenemos desafíos muy grandes de políticas sanitarias y a pesar de la pandemia se pudo avanzar fuertemente.

Se incorporó la vacuna de la polio inactivada en el Calendario, la segunda dosis de la varicela a la edad de ingreso escolar; es decir, el Ministerio no se ha detenido, pero hay que retomar y profundizar todos esos ejes.

Telechea analiza la polémica por la exploración offshore en Mar del Plata

ooooo

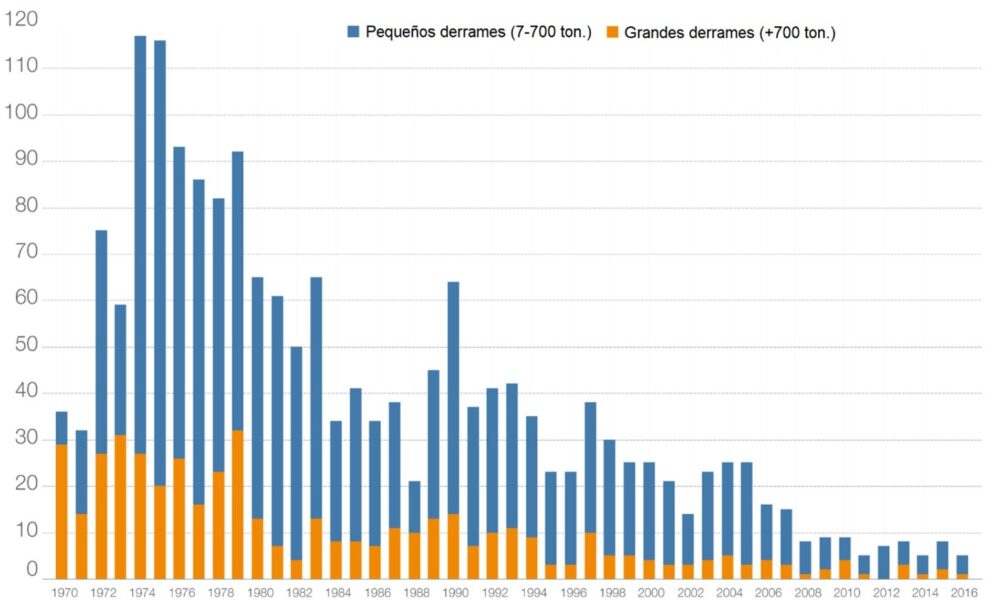

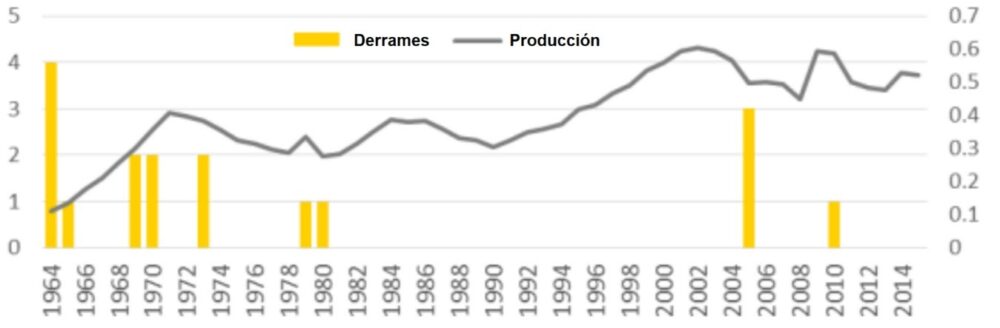

«Todo comenzó cuando en las vísperas de año nuevo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, autorizó a la empresa Equinor a realizar estudios de exploración sísmica en las afueras de las costas de Mar del Plata. A partir de ese estudio, lo que busca la empresa (asociada con YPF y Shell en este proyecto) es precisar la existencia de hidrocarburos, para luego llevar a cabo su extracción. Esto hizo que estallaran críticas de todo tipo e incluso a que se organizaran manifestaciones en varios puntos del país. Frente a eso, el intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, sostuvo que irá a la Justicia para tratar de frenar el proyecto (algo llamativo, dado que fue su partido, Cambiemos, el que lo inició). Ahora bien, el gran problema de la mayoría de estas críticas, impulsadas por Greenpeace y luego replicada por varios activistas y medios, es que al analizarlas detenidamente vemos que son debatibles. Como pueden ver acá, la crítica principal de Greenpeace se centró en afirmar que esta actividad se va a realizar “frente a la costa bonaerense” y que tiene “un 100% de probabilidades de que ocurran derrames de petróleo”. Eso fue acompañado con varias fotos de jóvenes en las playas cubiertos de petróleo. La primera objeción es la cercanía con la costa de Mar del Plata. Como muestra el economista Francisco Barberis Bosch acá, las áreas en cuestión están a más de 300 kilómetros de la ciudad. Con lo cual, evidentemente, no están frente a la costa. Esto significa que, llegado el caso, la plataforma petrolera no se vería desde la ciudad (con lo cual no habría contaminación visual), sino que, por cómo se orientan las corrientes oceánicas, sería muy difícil que, de haber un derrame, llegara a la costa marplatense. Esto nos lleva a la segunda, y mucho más importante, objeción: la probabilidad de que haya derrames de petróleo que contaminen el mar y la fauna. Greenpeace se basa en este trabajo para afirmar que la probabilidad sería del 100%. Básicamente, lo que hacen ahí es estimar la probabilidad de ocurrencia de un derrame para diferentes niveles de producción. Ahora bien, primero que nada, el documento en cuestión (por lo menos la versión citada), no fue publicado en una revista académica, con el proceso de revisión de pares que esto implica. En segundo lugar, al analizar la metodología, se observan varios aspectos cuestionables, como por ejemplo el hecho de que se utilice como parámetro el promedio histórico entre 1964 y 2015 de la tasa de derrames, ya que como veremos a continuación, la misma muestra una tendencia declinante. Esto lleva a la sobrestimación de la probabilidad de ocurrencia. La otra cuestión es que la probabilidad del 100% se da sólo en casos de derrames pequeños, mientras que tiende a cero para los eventos de derrames de mayor envergadura (salvo para niveles muy elevados de producción, alejados de los actuales). Esto está asociado con el hecho que mencionamos antes, de que los derrames se han reducido sostenidamente en el tiempo –incluso a pesar de que la producción aumentó– lo que refleja avances en materia de seguridad y de mejoras tecnológicas. Cantidad de derrames por buques de carga

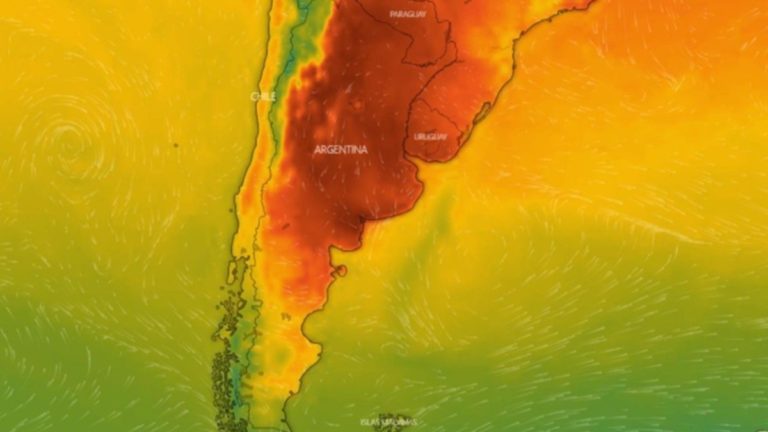

Las olas de calor serán más frecuentes y afectarán nuestro estilo de vida

Frente a la ola de calor histórica que afectó a casi todo el país, especialistas en meteorología aseguran que fenómenos como este serán cada vez más frecuentes e intensos, y advierten sobre la necesidad de cambiar hábitos de vida y adaptar los servicios para mitigar el impacto.

«En nuestro país, esta ola de calor ha sido la más extrema en cuanto a intensidad», indicó Matilde Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora principal del Conicet y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Sobre las causas de las temperaturas extremadamente elevadas que la semana pasada afectaron desde el norte de la Patagonia hasta Jujuy, con marcas térmicas que superaron los 40 grados en diez provincias, la investigadora afirmó que se debe a una conjunción de elementos: el cambio climático ocasionado por actividades humanas y el fenómeno natural de la Niña, que en los últimos dos años generó en el país precipitaciones por debajo de lo normal. «La Niña altera toda la circulación del hemisferio y hace que se pueda asentar la masa de aire cálida más tiempo, produciendo estas olas de calor tan intensas», detalló Rusticucci, quien trabajó en el Cuarto y Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Esta semana más de 50 ciudades de Argentina superaron los 40 grados y se batieron múltiples récords de temperaturas máximas que, junto a las mínimas elevadas y la cantidad de días consecutivos con calor, tuvieron a casi todo el país bajo alertas rojas y naranjas. El viernes la Ciudad de Buenos Aires marcó a las 15.45 horas la temperatura más alta de los últimos 64 años, tras alcanzar los 41,5 grados. Y Mar del Plata experimentó el día más caluroso de su historia con 41,9 grados y en la localidad bonaerense de Punta Indio (43,1) se rompió un nuevo récord. En tanto, el jueves, la localidad rionegrina de Río Colorado alcanzó una temperatura máxima histórica de 43,4 grados y el martes en Córdoba se registró el récord de 42,5. Para Carolina Vera, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora principal del Conicet y jefa de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las olas de calor extremas como la que estamos experimentando «ya son más frecuentes» porque «el calentamiento global es de 1,1 grados por encima de los valores normales que se establecen al inicio de la era industrial, a fines del siglo XIX». Vera aseguró que «las olas de calor son cinco veces más frecuentes ahora que hace 50 años» y que si el calentamiento global continúa, «en un mundo con un aumento de un grado y medio van a ser ocho veces más frecuentes«. «De ahí es la urgencia de encarar acciones para mitigar el cambio climático, pero a la vez nos tenemos que adaptar a que este tipo de olas de calor son más frecuentes y ponen en riesgo la salud y también nuestros sistemas de servicios, como el energético o la disponibilidad de agua», alertó la investigadora, quien participó del último informe del IPCC y en 2019 recibió el premio Cleveland Abbe que entrega la Asociación Meteorológica de Estados Unidos. Las investigadoras coincidieron en que ante olas de calor más frecuentes y extremas hay que empezar a cambiar hábitos de vida. «Sobre todo porque hay regiones de nuestro país donde la población no está acostumbrada a estas altas temperaturas», indicó Vera y agregó: «Cualquier persona que viva en el norte sabe cómo comportarse pero en el centro del país hay que tomar precauciones con la salud». Leandro Díaz, climatólogo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (Cima) del Conicet y la UBA, dijo, por su parte, que estos eventos extremos son «muy nocivos para los sectores más vulnerables de la sociedad» y remarcó la necesidad de «empezar a adaptarse». «Prevemos que estas cosas cada vez van a ser peores«, apuntó el científico y destacó que mover los horarios, cancelar actividades, y tener «más espacios verdes» en las ciudades, lo que ayudaría a moderar el impacto. «Eventos como olas de calor están incrementándose en Argentina y en casi todo el mundo; no es un fenómeno especial de nuestro país».Sudamérica, un horno

La ola de calor de esta semana impactó a toda la región central de Sudamérica, principalmente a la Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, donde también se registraron récords de temperatura. . Para Díaz es una incógnita qué tanto puede agravarse la situación a futuro y aseguró que dependerá «de qué acciones se tomen o no al respecto». . Algo similar planteó Rusticucci, para quien «cuanto más se demoren en tomar las medidas contra el cambio climático, los impactos van a ser cada vez más extremos». . «Estamos a tiempo de empezar a revertirlo, de dejar de emitir los gases del efecto invernadero y retrasar los cambios», aseguró la especialista y advirtió que «las soluciones y la tecnología están, esto es cuestión de tomar decisiones políticas y no es algo nuestro solo, la responsabilidad es de todo el planeta». . «Pero cada uno tiene su responsabilidad, todos podemos cuidar del agua, la electricidad, el consumo de combustible y poner nuestro granito de arena»Los preparativos del viaje de Alberto Fernández a Rusia y China. Y un comentario de AgendAR

El presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión con su par de Rusia, Vladimir Putin; y otra con el mandatario chino, Xi Jinping, en el marco de una visita que hará el 3 y el 4 de febrero próximos a esas naciones.

De acuerdo a lo informado por Presidencia, el encuentro con Putin se producirá durante una escala de 48 horas en Rusia, previa al viaje que Fernández realizará a China para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en ese país. El Presidente se reunirá el próximo 3 de febrero en Moscú con Vladimir Putin y al día siguiente ya estará en China, afirmó la portavoz presidencial, donde se encontrará con Xi Jinping, cerca de cumplirse los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, iniciadas el 19 de febrero de 1972.En Rusia

En Moscú se hará la reunión bilateral que había quedado pendiente entre Fernández y Putin, en la que ambos jefes de Estado «hablarán acerca de la colaboración en el tema de vacunas, inversiones, ciencia y en otros temas de interés común», detalló Cerruti. Esta será la primera reunión presencial entre Fernández y Putin, luego que ambos mantuvieran una conversación telefónica en noviembre pasado, en la que manifestaron su predisposición a encontrarse personalmente apenas la situación epidemiológica lo permitiera. Los mandatarios se comunicaron telefónicamente el 7 de noviembre último, por espacio de 30 minutos, para repasar la relación bilateral entre ambos países, y en ese diálogo Fernández valoró «la cooperación entre ambas naciones a la hora de enfrentar el desafío» al que sometió la pandemia al mundo, se consignó en aquella oportunidad. Aquella conversación sirvió también para reafirmar la «disposición mutua» en fortalecer «la asociación estratégica ruso-argentina y la cooperación práctica en varios campos», según un comunicado de prensa del Kremlin. El 7 de diciembre pasado, en un almuerzo de trabajo en la Casa Rosada, Fernández se reunió con autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (el propietario de la vacuna Sputik V) y ejecutivos de empresas y representantes de bancos rusos para avanzar en asociaciones en diversos sectores estratégicos y potenciar el intercambio.En China

En la gira europea que el Presidente realizó entre el 30 de octubre y 2 de noviembre pasado, en la que participó también de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) 26 en Glasgow, se acordó el viaje del mandatario a China «para acentuar el comercio», según había adelantado el canciller Santiago Cafiero a los periodistas argentinos que la cubrieron. «Tenemos una comisión de tratamiento binacional respecto a temas comerciales y uno de los puntos fue que vuelva a trabajar rápidamente», había señalado el ministro de Relaciones Exteriores. Cafiero explicó entonces que la idea es avanzar en temas como la economía del conocimiento, en términos comerciales, y en robustecer la presencia de la Argentina en China. En esa gira el canciller se reunió con su par chino Wang Yi para analizar la necesidad de potenciar dispositivos de comercio con comisiones mixtas, de exportaciones e importaciones y la ampliación de la balanza comercial. Además, el 4 de noviembre último Fernández participó, mediante un mensaje grabado desde Casa Rosada, de la inauguración de la cuarta edición de la China International Import Expo (CIIE), junto a Xi Jinping. Allí el Presidente resaltó «la creciente recuperación del comercio internacional» y abogó por realizar «mayores esfuerzos para lograr un comercio más abierto, justo y equilibrado» para acercarse «a un mundo en el que nadie quede atrás». Indicó en ese sentido que, «para ello, será imprescindible abordar el comercio internacional desde una perspectiva «ganar-ganar» como puede corroborarse en el fuerte crecimiento registrado en el comercio bilateral».Comentario de AgendAR:

A pesar de la aparente concentración del gobierno -y de la oposición y los medios- en la larguísima negociación con el FMI, la política exterior argentina da señales clara de «no alineamiento automático» con las potencias que manejan una larga mayoría de los votos en su Directorio. En particular, con Estados Unidos. En realidad, se puede decir que mantiene su posición tradicional. Los gobiernos conservadores siempre prefirieron apoyarse en Gran Bretaña, antes que en los EE.UU. El radicalismo tradicional, y el peronismo tradicional, se mantuvieron distantes por la mayor parte de sus gestiones. La dictadura de 1976/83 se embanderó con entusiasmo en la Guerra Fría, y envió militares a asesorar en la represión en Centroamérica, pero cuando EE.UU. decidió el bloqueo a la URSS en 1980, la junta militar lo rompió vendiéndole trigo. (Recordemos que esa dictadura terminó bombardeando barcos del principal aliado de EE.UU.). Sólo durante el gobierno de Carlos Menem se plantearon «relaciones carnales». Y no terminaron bien: en la crisis del final de la Convertibilidad, la potencia norteamericana prefirió privilegiar los intereses de sus plomeros -en las palabras de un Secretario del Tesoro- que acudir en auxilio del pobre De la Rúa. Nuevamente en el gobierno de Mauricio Macri se fantaseó con un romance. Primero con la candidata Demócrata, Hillary Clinton, y luego con el presidente Republicano, Donald Trump. También hubo gestos simbólicos. Pero nada que impidiera la fuga de los fondos de inversión y de riesgo a partir de 2018. Es que hay un dato geopolítico insoslayable desde hace más de 150 años: Estados Unidos no es un cliente nuestro. Al contrario, es un importante competidor en la exportación de alimentos. No sabemos si los plomeros, pero los estados agrícolas del Medio Oeste norteamericano son un factor decisivo en la política de esa gran potencia. En cambio China es, desde principios de este siglo, un cliente clave para nuestras exportaciones, y las de la mayoría de la América del Sur. En especial, es por lejos el principal cliente de Brasil, que a su vez es nuestro principal cliente (salvo en los años en que lo supera China). En el caso de Bolsonaro, nadie puede sospechar afinidad ideológica -no con Xi y menos con Fernández- pero las realidades de las economías nacionales son las que son. Entonces, nuestro Presidente se reunirá en las próximas semanas con el líder del principal rival de EE.UU. en el mundo, para la inauguración de unos Juegos Olímpicos de Invierno a la que Biden no fue invitado -y que boicotea- y con el de la potencia con la que tiene un claro y candente enfrentamiento sobre la situación en Ucrania. Pero creemos que la decisión es mucho menos dramática que como la pinta algún periodismo. Más allá de declaraciones, la dirigencia de EE.UU. tiene una fuerte dosis del realismo «anglo» y sabe que Argentina, y el resto de la América del Sur seguirán siendo proveedores de China. Salvo que estuvieran dispuestos a abrir su propio mercado, que no lo consideran ni en sueños. La verdadera disputa no es por un alineamiento en la política global -en esa cancha nosotros no jugamos- sino por la participación de sus empresas y las de sus rivales en nuestra economía. Esa pulseada ya se libra, y se seguirá dando después de la visita de Fernández a Beijing y a Moscú. Deberemos manejarnos con firmeza y prudencia. Y, sobre todo, recordar que la construcción de una base industrial moderna y competitiva no la harán por nosotros ni China ni Rusia ni EE.UU. Es una tarea nuestra.Argentina superó los 5100 MW de energía renovable

A pesar de todos los contratiempos que sufrieron los proyectos renovables en marcha, desde los descalabros macroeconómicos que comenzaron en 2018 hasta los últimos dos años de pandemia, Argentina superó los 5.100 MW de capacidad instalada. Con los desarrollos eólicos como principal tecnología, el sector de energía limpia logró posicionarse en un contexto adverso.

Solo en 2021 se sumaron casi unos 1.000 MW de potencia instalada y de los 4.100 MW con los que comenzó el año, hoy los registros oficiales muestran unos 5.121 MW en proyectos renovables. Los datos se desprenden de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) procesados por el equipo de Energía On. En detalle, el año pasado se sumaron unos 670 MW de energía eólica, otros 300 MW de energía solar y unos 30 MW en proyectos de bioenergías y de pequeños aprovechamientos hídricos. Se trata de nueva potencia que se repartió entre la mayoría de las regiones. De los 5121 MW de potencia total que hay en el país, el 64,28% es de proyectos eólicos, es decir que hay unos 3292 MW en parques que generan energía renovable a través de la fuerza de los vientos. En segundo lugar se ubican los parques solares con una potencia total instalada de 1.061 MW, lo que equivale al casi 21% del total a nivel país. Entre las dos principales tecnologías del país representan el 85% de la potencia instalada. El 15% restante de la capacidad instalada a nivel país se lo reparten los pequeños desarrollos hídricos con unos 502 MW de potencia y los de bioenergías con los restantes 266 MW. Las recientes resoluciones que oficializó el gobierno nacional para darle cierre a los proyectos que quedaron truncos buscan liberar unos 1.200 MW en las redes de transporte. Esto permitirá ampliar aún más la capacidad instalada a nivel nacional durante el 2022 sin necesidad de realizar nuevas licitaciones. Aunque, como señalamos habitualmente en AgendAR, la capacidad de producción teórica y la disponibilidad de la energía en la red son cosas muy distintas, éstas son novedades auspiciosas. En tanto siga aumentando la incorporación del trabajo argentino a la producción de las energía renovables.Entregan el premio “Investigador de la Nación Argentina 2021” al físico Daniel Bes. Premios Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato

El Presidente entregó la Distinción Investigador/a de la Nación Argentina 2021 al científico Daniel Raúl Bes por su extensa carrera en física nuclear. También fueron entregados los Premios Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato.

En el Salón Blanco de Casa Rosada, el Presidente Alberto Fernández entregó la Distinción Investigador/a de la Nación Argentina 2021 al doctor en Física, Daniel Raúl Bes, por su destacada contribución en el campo de la física nuclear a lo largo de su carrera científica. Estuvo presente en la ceremonia el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien galardonó además a los Premio Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato. Cabe destacar que el máximo galardón -salido de los Premio Houssay Trayectoria- se destina a aquella persona sobresaliente del sistema científico nacional por la producción de nuevos conocimientos, la formación de recursos humanos, el desarrollo de innovaciones de impacto social y productivo, y la transferencia de conocimiento. El presidente Alberto Fernández dijo que “para que seamos una sociedad que avanza necesitamos promover la educación, el conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico”, y enfatizó “quiero que la Argentina ponga en valor a sus investigadores y a sus científicos”. El mandatario, quien estuvo acompañado también por la presidenta del CONICET, Ana Franchi, explicó que “el desarrollo de la ciencia y la tecnología es central” y que eso “no se puede hacer con un Estado ausente, el Estado debe estar presente promoviéndolo”. Por su parte, Filmus expresó: “Agradecemos a los y las científicas porque han desarrollado a lo largo de los años un esfuerzo especial por permanecer y ser científicos/as en Argentina. Nuestros científicos son del mejor nivel, pero han tenido que atravesar políticas pendulares donde no ha permitido estabilizar políticas de estado a mediano y largo plazo, donde la ciencia no fuera importante, donde se señalara que es un país pobre para dedicarse y tener soberanía en esta área. Venimos a premiarlos y reconocerlos”, y destacó que “la política central de nuestro gobierno está dirigida a generar políticas de estado. Reivindicar la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley de Economía del Conocimiento es pensar en políticas de estado que no cambien con calendarios electorales. Todo exige medianos y largos plazos. Tenemos que cambiar a una mirada de estado. La ciencia permite un mundo más justo, donde todos puedan desarrollarse, y los y las premiados tienen que ver con esto. Nuestro compromiso es seguir apoyando a la ciencia y la tecnología”. Además, durante la ceremonia, se reconoció al biólogo molecular Alberto Kornblihtt por ser nuevo integrante de la Academia de Ciencias de Francia como miembro extranjero en la sección de Biología Molecular y Celular Genómica. Estuvieron presentes en el acto por el MINCyT el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, Diego Hurtado; el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz, y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, entre otras autoridades. Quién es el galardonado Daniel Raúl Bes Tiene 90 años. Graduado doctor en Física por la UBA (1960), fue investigador y profesor en centros de investigación y universidades de Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Favaloro, CONICET, CNEA), Dinamarca (Niels Bohr Institute), Estados Unidos (Carnegie Mellon University, University of Minnesota, Oak Ridge National Laboratory, Los Álamos National Laboratory), e Italia (International Centre for Theoretical Physics); miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Academia de Ciencias de América Latina y de la 3rd. World Academy of Science; cuenta con más de 140 trabajos publicados en revistas internacionales y dos libros, Quantum Mechanics, con traducción al japonés, y The Treatment of Collective Coordinates in Many-Body Systems, en coautoría con J. Kurchan; colaboró como becario con los nobeles de Física (1975) Aage Niels Bohr y Ben Roy Mottelson; fue cofundador y codirector de la revista Ciencia Hoy; recibió los Premios Konex de Platino (1983), y Bunge y Born en Física (1996), entre otros logros alcanzados. En palabras de Bes: “La física nuclear estudia la ‘sociología’ de neutrones y protones dentro del núcleo atómico. Durante los años treinta, el principal centro teórico estuvo en el Niels Bohr Institute (NBI), Copenhague. Después de la guerra, los principales referentes, Aage Niels Bohr y Ben Roy Mottelson, recibieron el premio Nobel en 1975 por el modelo nuclear unificado. Tuve la suerte de colaborar con ellos como becario en el NBI (1956-1959) y continuar haciéndolo tras mi regreso a la Argentina. En 1962, me incorporé al Departamento de Física de la UBA, dirigido por Juan José Giambiagi. A mediados de 1964, volví a Copenhague para reemplazar a Bohr y a Mottelson en la guía de jóvenes físicos escandinavos. En julio de 1966, tuvo lugar “la noche de los bastones largos”, por lo cual emigré a Estados Unidos. Fue muy difícil tomar la decisión de regresar a la Argentina, pero en 1971 me incorporé a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), donde se habían reagrupado excolaboradores. Mi investigación fue incentivada por frecuentes visitas a instituciones de Europa, EE.UU., Brasil y Japón. En mi currículum figuran 143 trabajos publicados en revistas internacionales, dos libros y 13 tesistas. A partir de 1987 estudié problemas vinculados al desarme nuclear. Fui cofundador y codirector de la revista Ciencia Hoy (1988-1991). Siendo presidente de la Asociación Física Argentina, entre 1994-1998, atendí problemas relacionados con nuestro sistema científico-tecnológico. A partir de 1998, en mi rol como fundador y primer decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Favaloro, me propuse mejorar la articulación entre la ciencia, la tecnología y la enseñanza de las mismas”. Premios Houssay, Houssay Trayectoria, y Jorge Sabato Ciencias Sociales (Psicología, Economía, Cs. de la Educación, Sociología, Derecho, Demografía, Geografía, Cs. Políticas): Premio Houssay Trayectoria: Dora Estela Celton Premio Houssay: Valeria Luciana Arza Física, Matemática, Ciencias de la Computación y Astronomía: Premio Houssay Trayectoria: Daniel Raúl Bes Premio Houssay: Yanina Fasano Premio Jorge Sabato: Silvia Nair Goyanes Química no biológica, Ciencias de la Tierra (paleontología y geología), del Agua y de la Atmósfera: Premio Houssay Trayectoria: Alejandro César Olivieri Premio Houssay: Ariel Marcelo Sarotti Ciencias Biológicas (molecular, organismos y sistemas) y Bioquímica: Premio Houssay Trayectoria: María Isabel Colombo Premio Houssay: Natalia Wilke Cabe destacar que los Premio Houssay está destinado a investigadores que no hayan cumplido los 45 años de edad al 1 de enero de 2021 y a investigadoras que no hayan cumplido los 48 años de edad antes de la misma fecha, está orientado hacia quienes hayan desarrollado la mayor parte de su actividad científica en el país. Se designará una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibirá una medalla, un diploma y $300.000 pesos. Los Premio Houssay Trayectoria está destinado a investigadores que cuenten con al menos 45 años al 1 de enero de 2021 y a investigadoras que cuenten con al menos 48 años de edad al 1 de enero de 2021, se designará una persona ganadora por cada área de conocimiento que recibirá una medalla, un diploma y $500.000 pesos. El Premio Jorge Sabato está destinado a investigadores e investigadoras, sin distinción de edad, que cuenten con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos con impacto económico-productivo en sectores críticos para el desarrollo económico y social del país, la persona ganadora recibirá una medalla, un diploma y $500.000 pesos. Por su parte, el Investigador/a de la Nación Argentina recibirá una medalla de oro y $ 2.500.000 pesos.Las ventas de maquinaria agrícola crecieron un 37,8 % en 2021

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que en el año que recién concluyé se registraron 7.494 maquinarias agrícolas patentadas. Esto representa un crecimiento interanual del 37,8% ya que en todo el 2020 se habían registrados 5.438 unidades.

El último bimestre: Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadores de diciembre de 2021 que alcanzaron las 729 unidades, una suba del 39,7% interanual ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 522. Si la comparación es con su antecesor mes de noviembre se observa una baja del 13%, ya que en ese mes se habían patentado 838 unidades. Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadores. Cosechadoras De esta forma, los datos muestran que en diciembre se patentaron 64 cosechadoras, una baja del 16,9% comparado contra las 77 unidades de noviembre, pero una suba del 14,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 56 unidades. Tractores En cuanto a tractores, en diciembre se patentaron 580 unidades, una baja del 14,3% comparado contra las 677 unidades de noviembre, pero una suba del 46,1% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 397 unidades. Pulverizadoras En cuanto a pulverizadores, en diciembre se patentaron 85 unidades, una suba del 1,2% comparado contra las 84 unidades de noviembre, y también del 23,2% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2020 se habían registrado 69 unidades.En la provincia de Buenos Aires anuncian financiamiento para Pymes de turismo y de actividades culturales

El Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires anunciaron en forma conjunta la apertura de programas de financiamiento a tasa subsidiada para MiPyMEs del área de turismo y culturales.

Las líneas de créditos Provincia Cultura y Provincia Turismo del Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgarán financiamiento para MiPyMEs bonaerenses de actividades culturales con topes de hasta $ 7 millones, y del sector turístico con topes de hasta $ 10 millones. El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, Guillermo Merediz, junto al ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y al presidente del BaPro, Juan Cuattromo, anunciaron la puesta en marcha de distintas líneas de financiamiento destinado a micro, pequeñas y medianas empresas bonaerenses de sectores culturales y turísticos.Sol rojo en los cielos de Buenos Aires

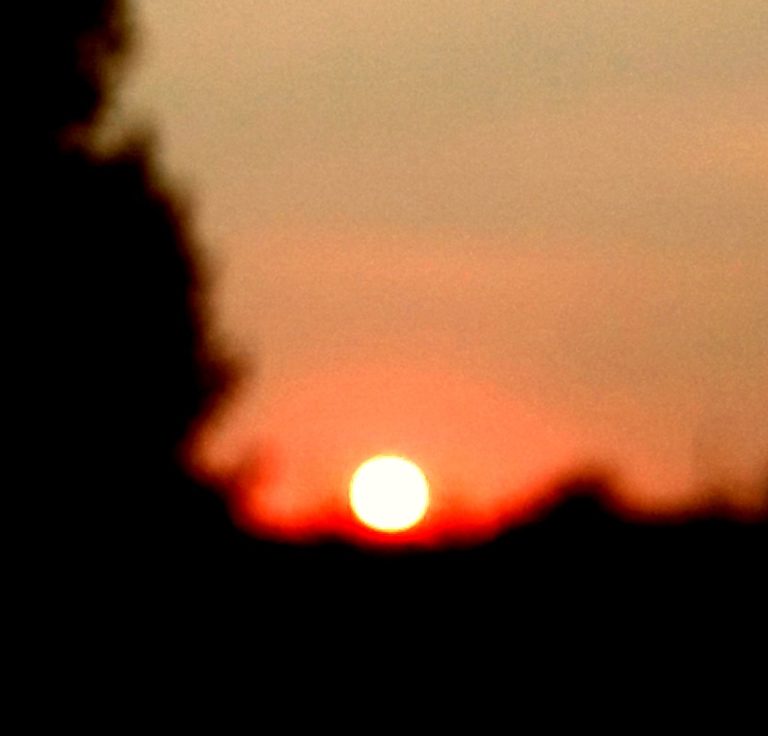

Esta foto fue tomada al atardecer del viernes, a 70 kilómetros de la Capital Federal. El humo crea un efecto que a muchos les parecerá hermoso, pero a nadie le hace bien a los pulmones.

En la Ciudad de Buenos Aires se vivió un extraño atardecer «anaranjado». La causa fue que el humo proveniente de la quema de pastizales en el delta del Paraná y en otra zonas del litoral, en medio de la ola de calor, tiñó al cielo de ese color. Ante la ola de calor que supera los 40 grados y la sequía que se está registrando, las lluvias que empezaron a caer a partir de la noche de ayer darán un respiro con los incendios que se vienen produciendo en distintos puntos de la zona central del país. Como anticipamos ayer, las lluvias llegaron. Pero no alcanzarán a apagar los incendios, si no lo decidimos en serio.Otra vez la ivermectina

ooooo

«El nuevo antiviral oral de Pfizer -que está en la última fase del ensayo clínico para determinar si puede prevenir infecciones del coronavirus- no es ivermectina. La desinformación circuló en Facebook y tuvo más de 17 mil interacciones. Estos datos surgen de la herramienta Crowdtangle, utilizada para medir el impacto de lo que circula en la red social. Además, fue enviada en reiteradas oportunidades al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificada.Qué es la ivermectina

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria. Se utiliza en el mercado legal hace más de 40 años, su blanco típico son las infestaciones a piojos o a ácaros de la piel, como lo son respectivamente la pediculosis y la sarna, o a gusanos endoparasitarios tropicales como el de la oncocercasis (llamada «ceguera de los ríos») o la filariasis (o elefantiasis). También es de primera elección en parásitos intestinales muy comunes en Argentina, como los oxiuros o los helmintos. Como todas estas parasitosis van desde muy molestas a social o físicamene discapacitantes, y afectan a miles de millones de personas, al hacer la suma, la ivermectina es parte del botiquín básico no de la familia, pero sí de la medicina social. Mejor aún, en 4 décadas de uso intenso no ha generado resistencia en ninguno de los parásitos que mata. Por ello, su descubrimiento en bacterias del suelo y su posterior desarrollo químico como droga (sucedido en 1975) le ganó 40 años después un tardío premio Nóbel a la Medicina a William Campbell y Satoshi Omura. Como medicamento viejo y probado, tiene dosis definidas para casi todo uso, y todavía de tanto en tanto le aparece alguno nuevo. Desgraciadamente, que nos sacara al SARS-CoV2 del cuerpo era pedirle demasiado. Inevitablemente, se intentó hacer un «repourpousing» (usarla para fines distintos de los muchos que ya tiene): es barata y abundante. La cosa empezó con la publicación de estudios in vitro (en el laboratorio) que indicaron que la ivermectina era un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID-19. Como dice el virólogo argentino Fernando Polack, durante la pandemia se empezó a publicar material científico de la peor calidad por falta de «peer review», revisión crítica de pares científicos ajenos a los firmantes. Pero además, cualquier estudio in vitro es algo sumamente preliminar, está lejísimos de poder llegar a ser alguna vez un estudio clínico autorizado, incluso del estudio clínico más simple y observacional, pero con pacientes humanos. Sin embargo, en la desesperación que causó el retraso y la distribución (todavía mala) de las vacunas, se llenó el mundo de periodistas, blogueros e «influencers» sin kilometraje científico o médico, y para quienes lo que sucede en un platito de Petri y en un organismo complejo es la misma cosa. También les da igual un virus, algo tan simple como un virus (apenas más una colección de macromoléculas) que un organismo viviente, sea artrópodo o gusano, animales sencillos y parásitos de otros animales mayores, sin duda. Pero en su simplicidad, esos gusanos y artrópodos son dueños de al menos redes y nodos de neuronas atacables con la ivermectina. Medicamento que se puede definir como un buen fulminante de neuronas: las hiperactiva hasta reventarlas. Si los humanos e incluso nuestro ganado y nuestras mascotas podemos tomar ivermictina sin freirnos el cerebro, es porque la molécula no logra atravesar la barrera hemato-encefálica. Sin embargo, aunque con el furor de la ivermectina se han venido realizando ensayos clínicos en el país y en otras partes del mundo, hasta el momento no hay ningúno concluyente que demuestre su eficacia clínica en la clínica del Covid-19, o en impedir el contagio con el virus.El nuevo antiviral oral de Pfizer NO ES ivermectina

El 27 de septiembre, Pfizer anunció la puesta en marcha de la última fase de un ensayo clínico para evaluar si su antiviral oral, un «combo» con otro medicamento ajeno, puede prevenir infecciones del coronavirus. Denominado PF-07321332, el medicamento experimental califica como un inhibidor de la proteasa: bloquea esta enzima clave que el virus SARS-CoV-2 necesita para replicarse. Según el artículo publicado en ZeroHedge y que circula en redes sociales, “el nuevo antiviral oral de Pfizer es un inhibidor de la proteasa igual que la ivermectina”. Quien haya escrito eso no tiene la menor idea de lo que hace la ivermectina (destruye neuronas), pero tampoco maldita la noción de lo que hace una proteasa (une aminoácidos para construir proteínas). Esta nota, además, usa alegremente el término “Pfizermectina”. Sin embargo, esto es falso hasta en la química. La ivermectina en un policíclico orgánico hecho de anillos hexagonales parecidos al benceno. Está hecha sólo de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero los inhibidores enzimáticos, como los del fármaco de Pfizer, son moléculas biológicas mucho mayores y complejas, y además contienen cloro, nitrógeno y azufre. Si dijéramos que la ivermectina es una sencilla pero potente bala para cazar elefantes y los inhibidores de la proteasa son trampas sofisticadas para ratones, estaríamos faltando a la verdad. Los elefantes y los ratones se parecen mucho más unos a otros que los parásitos y los virus. Usar muchas balas contra los ratones probablemente le hará más daño a su casa que a los ratones. La Organización Mundial de la Salud y agencias regulatorias como la EMA (de la Unión Europea) o infectológicas como el CDC (de los EEUU) han insistido en que la ivermectina no da beneficio alguno en la clínica del Covid-19, y que tampoco previene el contagio del virus SARS-CoV2. También levanta la mano en adhesión nuestro ANMAT, la agencia regulatoria argentina. Además, la propia Pfizer también niega que haya alguna conexión. “El inhibidor de proteasa de Pfizer no es similar al de un medicamento animal y no opera con el mismo mecanismo”, dijo un portavoz de la compañía al medio FactCheck. Además, señaló que existen distintos inhibidores de distintas proteasas para una variedad de virus diferentes, incluidos el VIH y el virus de la hepatitis C. Añadimos que no ha sido fácil desarrollar bloquenantes de proteasas por asuntos de toxicidad cruzada. Los humanos tenemos nuestras propias proteasas y las necesitamos para construir nuestras propias proteínas estructurales y funcionales. Se ha tratado de que estos nuevos fármacos, que nacieron en las primeras luchas contra el SIDA, a fines de los ’80, no inhiban las proteasas humanas. En un comunicado, Pfizer sostiene que su medicamento es el “primer inhibidor de la proteasa administrado por vía oral, investigado específicamente para el coronavirus, que será evaluado en estudios clínicos”. Además, señala que fue creado en paralelo con otro inhibidor de la proteasa del COVID-19, también experimental y de la empresa, de suministro no oral sino intravenoso. Por último, el medio de fact-checking AP consultó a 2 especialistas sobre el tema. William A Petri, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Virginia, explicó a AP que no existe ninguna relación entre los 2 medicamentos. “La única forma en que se parecen es que ambas son píldoras”, dijo Petri. Por su parte, Kevin J. Downes, profesor asistente de pediatría en la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, señaló: “Son moléculas dramáticamente diferentes. Los fármacos son diferentes en su estructura y tamaño molecular”.»ooooo

Observaciones de AgendAR:

El Director del Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Fabricio Ballarini, fue todavía más preciso que Petri y Downes: «El antiviral de Pfizer contra el COVID-19, Paxlovid, está basado en dos antivirales: uno nuevo el nirmatrelvir, y otro conocido, utilizado en otras infecciones virales, el ritonavir. ¿Tienen algo con ver con la Ivermectina? No, nada de nada.» Podemos agregar que el CONICET hizo en 2020 un «trial» de ivermectina de «doble ciego», tratando de contrarrestar el entusiasmo poco científico de muchos médicos y aún algunos ministros de salud de distintas provincias que ya la habían adoptado en base a estudios observacionales y publicaciones típicas de esta pandemia, en la que circularon (y siguen haciéndolo) materiales sin evaluación de pares. Como ya el público sabe de sobra a esta altura de la pandemia, un estudio observacional puede tener muchos casos y sin embargo poco valor clínico: lo que define si un medicamento sirve o no en tal enfermedad es un estudio aleatorizado de doble ciego, o de fase 3. Un estudio de fase 3, a condición de ser lo suficientemente grande y prolijo (muchos centenares de pacientes), es bastante inapelable. Se divide a pacientes de Covid-19 que sean comparables por edad y estado clínico en dos grupos. El primero se trata con la mejor parafernalia de medicamentos y procedimientos pero sin (en este caso), ivermectina. En lugar de ivermectina se suministra un placebo, una sustancia inocua que el paciente pueda creer que es ivermectina (si está consciente y dio su consentimiento, o lo dio su familia). Éste es el llamado «grupo control». El segundo grupo se trata con la misma parafernalia y ADEMÁS ivermectina «en serio». Detalle importante: la pertenencia a uno u otro grupo no la saben los pacientes ni los médicos. Se decide al azar por computadora a pares e impares, como revoleando monedas a cara y ceca. Y sólo uno o dos directores del estudio tienen las listas de quiénes fueron a dar a cuál grupo. Éstas identidades sólo se revelan al final. Este sucede cuando se comparan los «outcomes»: si la base han sido pacientes graves, y hay cantidades de empeoramiento casi iguales en ambos grupos, y cantidades casi iguales de muertos en ambos, entonces la ivermectina no tiene acción terapéutica contra el Covid-19. Si el estudio ha sido suficientemente grande, y mejor aún, policéntrico (que haya involucrado a varios hospitales), y la atribución de los pacientes verdaderamente aleatoria (la gente fina dice «randomizada»), fin de la historia. Sólo que en periodismo si una historia se acabó o no lo determina el mercado de noticias. Y en mal periodismo, si no existe la noticia pero el mercado la pide, «se la arma». En la provincia de La Pampa se empezó a usar ivermectina como medicación habitual contra el Covid-19 hace en año, como informamos aquí). La base racional de esta política era insustancial: esa tanda de estudios «in vitro» que sugerían que podía haber alguna acción clínica. Sería útil rastrear los resultados, un año después, para responder a los que de buena fe piden que los científicos examinen el tema sin prejuicios. Lo que pasa es que al no poder encontrar un «doble ciego» como la gente, no hay cómo comparar los resultados. Un imenso estudio observacional, no comparativo, no dice nada. Un mediano estudio a doble ciego y bien randomizado, sí. Hay otros métodos científicos «de bajas calorías», que al menos sirven para armar hipótesis legítimas de investigación ulterior. Uno es el meta-análisis. Aquí se abusó de él en al menos 5 provincias. La idea base ha sido el análisis matemático de los resultados de muchos estudios observacionales (y algunos de doble ciego). En algunos se compararon los resultados clínicos en Covid grave, o de muerte por Covid, en zonas muy distintas del planeta, por ejemplo países ricos y otros pobres. En África y el Sudeste Asiático, donde debido a las diversas parasitosis se usa la ivermectina a pasto, la gente que se agarra un Covid-19 intenso tiende a salir mejor parada de una internación hospitalaria, o de una estadía en terapia intensiva. ¿Será entonces la ivermectina la diferencia? En los países pobres la población es más juvenil que en los ricos sencillamente porque la gente pobre y con malos sistemas de salud, o sin ellos, se muere antes. Y como se sabe, el mayor grupo de riesgo en materia de discapacidad o muerte por Covid-19 es ser mayor de 65 años. Con esta lógica puramente metaanalítica, larga de matemáticas pero corta en demografía y biología, se podría llegar a decir gansadas como que la falta de ivermectina es un factor de riesgo ante el Covid-19. Nada de eso, chamigo: el riesgo es ser viejo. Ése es un ejemplo de un viejo principio científico aplicado sin anestesia, el de parsimonia, llamado también «la navaja de Ockham»: entre dos explicaciones igualmente satisfactorias de un mismo hecho, la que se debe tomar por verdadera es la más sencilla. Nuevamente, si alguien quiere probar que en África Subsahariana la gente resiste mejor el Covid-19 DEBIDO a la ivermectina, y por ende que hay que repartirla aquí en los hospitales de Argentina como si fuera pan, todo lo que tiene que hacer es un buen estudio de doble ciego con al menos 600 casos, como para tener una base estadística que no sea fácil de criticar. Pero además, convendrá obtener resultados clínicos muy a favor del grupo que sí tomo el antiparasitaro, y muy en contra del que no. Y entonces, recién entonces, publicar y triunfar. Ojo, los grandes estudios de doble ciego son carísimos, y si son multicéntricos es un engorro enorme organizarlos. ¿Seguramente los fabricantes de ivermectina pondrían unos pesos para que se hagan? La admisión de partes interesadas le quitaría credibilidad al estudio, pero en realidad, no las hay. La ivermectina es una droga ya sin dueños, libre de patentamientos. Por eso casi toda la que circula es genérica, y mientras aquí en Argentina haya ácaros de la piel u oxiuros o helmintiasis intestinales, se vende sola. Si pese a no tener «sponsors» el estudio está MUY bien hecho, las revistas científicas se lo disputarán, porque ellas también viven de hacer ruido y generar polémica. Sin embargo, gran diferencia con los medios masivos, la polémica hay que armarla y sostenerla dentro de una comunidad rabiosa y profesionalmente escéptica, en la que quien voltea cabezas gana puntos. Las revistas serias que publiquen un estudio así saben que volarán los misiles, de modo que serán bastante reticentes a ir contra la corriente mayoritaria… salvo que vean CANTIDAD (de pacientes) y CALIDAD (metodológica). Si pintan ambas cosas, se tiran de palomita, porque con ruido se gana plata, y si las cosas salen bien, se solidifica la buena fama que da a veces ser disrruptivo pero inatacable. ¿Alguien que pueda presentar un estudio así y con esas conclusiones en Argentina? Hace meses que en AgendAR lo preguntamos. Y lo hacemos sin preconceptos y de buena fe. Aunque no somos una publicación científica nos gusta hablar de ciencia. Pero bien. Nos responde un silencio bastante estrepitoso. Se han tomado decisiones como la de estas 5 provincias a lo largo de toda la pandemia y con otras sustancias probadamente ineficaces e incluso muy tóxicas, como el hipoclorito de sodio (lavandina, en mi barrio). Quienes tomaron esas decisiones fueron en general médicos bienintencionados pero hartos de que desde fines de 2020 y hasta invierno de 2021 no les llegaran las vacunas prometidas. Con el paso de 2021 y el fabuloso cambio de perspectivas clínicas de los infectados pero vacunados, han ido reculando en chancletas y tratando de no llamar la atención. ¿Lavandina, nosotros? No señor, sólo para lavar los pasillos del hospital. No señalamos a nadie con el dedo. Entendemos bien qué les pasó. Pero nos adelantamos a afirmar que todo esta nueva alharaca no tendrá ningún efecto sobre los «antivacunas» convencidos. Afortunadamente en Argentina son una minoría pequeña (aunque ruidosa). Y tanto aquí como en otros países, no creen en los resultados de ensayos aleatorizados, es decir de «doble ciego». En realidad, no creen en ninguna evidencia que no confirme sus prejuicios. No creen en la ciencia, punto. Como el método científico, a diferencia de la sarasa, tiene SIEMPRE un margen de incertidumbre y no da seguridades eternas, lo toleran mal. ¿Por qué es así? Porque en clínica, y máxime en medio de una pandemia, un nuevo y mejor doble ciego puede voltear las cautelosas certezas que se acaban de publicar. Eso ha pasado y seguirá pasando mientras la ciencia sea contestataria pero sólida a la vez, y goce por ello de buena salud. En esa cautela, los que detestan la indeterminación siempre encontrarán no sólo la excusa sino la necesidad personal de repudiar el método científico. Hay que mejorar la educación científica de la sociedad, pero Alemania la tiene de sobra, y a juzgar por la cantidad de antivacunas, no parece estar dando resultados. También hay que mejorar mucho la responsabilidad social de los comunicadores, especialmente los de mucha llegada. Pero… ¿quién le pone el cascabel al gato?Incendios forestales: declaran la emergencia ígnea en todo el país por un año. ¿Contemplará los humedales?

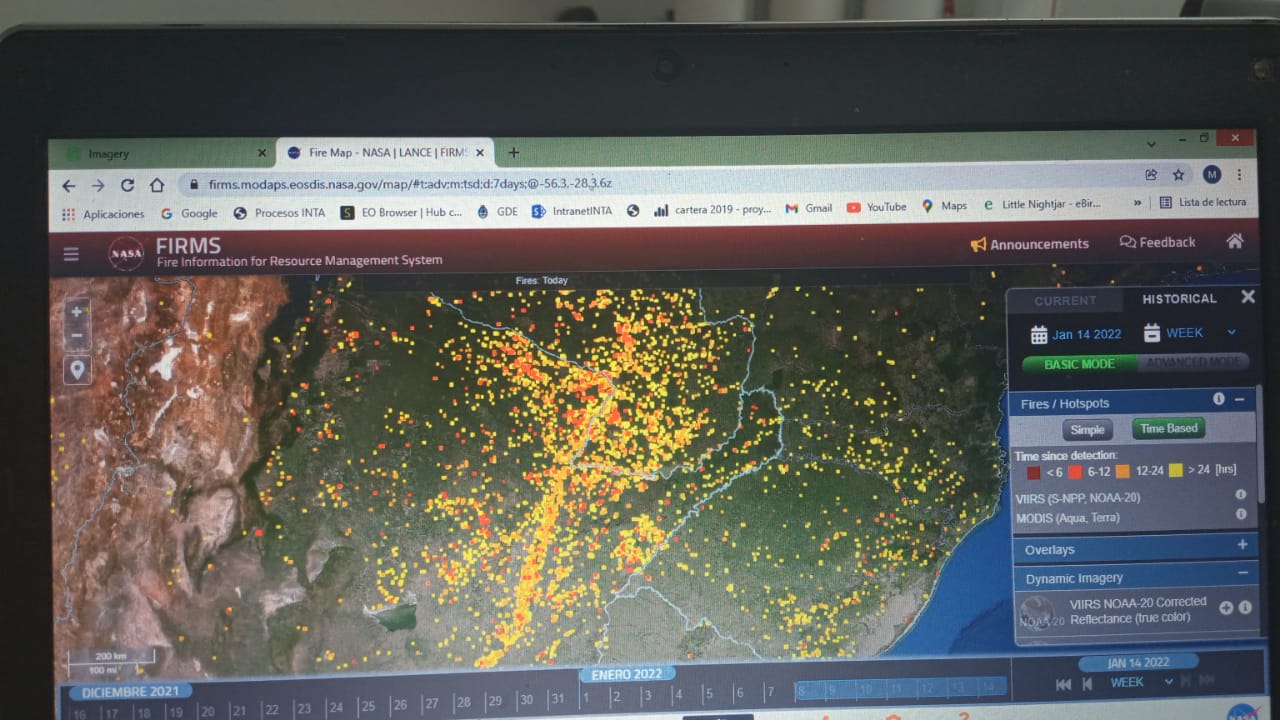

Los humedales ribereños de los ríos Paraná y Paraguay en llamas. En las márgenes del Uruguay (teambién en bajante histórica) los humedales se incendian menos, tal vez porque se controla más. Las imágenes de base vienen de satélites NOAA y MODIS.Esta semana se prevé una ola de calor que puede agravar las condiciones de sequía y aumentar las probabilidades de incendios.

— Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (@AmbienteNacion) January 11, 2022

En este contexto, te recomendamos no iniciar ningún fuego y extremar los recaudos necesarios para evitar focos de incendio.#LaAcciónAmbientalEsAhora pic.twitter.com/ca68vDqRkB

Estos son incendios de turberas subtropicales, es decir, subterráneos y de baja temperatura. Pueden continuar muchos años, aunque vuelvan las lluvias y suban los ríos.

Estos son incendios de turberas subtropicales, es decir, subterráneos y de baja temperatura. Pueden continuar muchos años, aunque vuelvan las lluvias y suban los ríos. Los últimos días de la Argentina (hablamos de las altas temperaturas). Y luego vienen las lluvias

La histórica ola de calor que atraviesa Argentina promete seguir quebrando récords en este tramo final en el fin de semana, con marcas que superarán de manera generalizada los 40 °C sobre el centro y norte del país, y extremos puntales de 43 °C a 45 °C.

Ayer viernes se registraron temperaturas en torno a 40 °C en varios puntos de la costa Atlántica bonaerense y hasta 43 °C en sectores del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, marcas que son totalmente inusuales. Hoy sábado habrá mayor disponibilidad de humedad ambiental y bajo un entorno sofocante, es probable comiencen a registrarse las primeras tormentas hacia hoy a la tarde o noche sobre Buenos Aires y el sur del Litoral. Lo que vieneEE.UU: ordenan a las aseguradoras de salud cubrir gratis 8 test caseros al mes por persona

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las aseguradoras privadas que cubran de forma gratuita ocho test caseros de covid-19 al mes por persona a partir del próximo 15 de enero, informó la Casa Blanca.

Según el comunicado, gracias a esta medida, aquellos individuos con un seguro privado de salud o una póliza grupal que adquieran un test rápido de covid-19, autorizado por la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés), tendrán cubierto el costo completo de la prueba.El Gobierno explicó que las compañías deberán cubrir ocho test rápidos al mes por persona, con lo que una familia de cuatro miembros que estén todos bajo la misma póliza debería tener acceso a 32 pruebas de covid caseras gratuitas.

La Casa Blanca agregó que el límite de ocho no existirá para aquellos individuos que se hagan la prueba bajo prescripción médica, con lo que podrán hacerse todos los test que necesiten siempre y cuando su médico se lo pida.

El Ejecutivo explicó que la medida se enmarca en los esfuerzos para expandir el acceso a test rápidos en el país.

En medio del tsunami de contagios, en España ya evalúan decretar el fin de la pandemia. Los argumentos

Un documento publicado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria propone abrir un debate delicado: ¿Es hora de decretar el fin de la pandemia? Y el documento enumera los argumentos científicos y médicos a favor de esta postura.

El virus no va a desaparecer

El escenario más probable es que el SARS-CoV-2 conviva con nosotros durante muchos años. Hasta el momento se ha presentado en forma de períodos epidémicos con alta concentración de infecciones durante un período corto de tiempo (8-10 semanas). No sabemos si en el futuro seguirán existiendo este tipo de olas ni con qué cadencia (por ejemplo, la gripe o el virus respiratorio sincitial (VRS) se presentan en una única epidemia anual) o si entrará en una endemia estacional con una circulación más o menos constante durante los meses fríos (como hacen muchos otros virus respiratorios, entre ellos los cuatro coronavirus catarrales que afectan a los humanos). Tampoco es descartable, aunque resulta poco probable, que acabe desapareciendo como sucedió con el SARS-CoV-1, que circuló entre 2002 y 2004. Hay cuatro factores que determinan el nivel de circulación de un virus respiratorio en cada momento:- Factores del propio microrganismo (aparición de mutaciones que lo hacen más contagioso, por ejemplo),

- la inmunidad desarrollada por la población (ya sea por infección previa o por vacunación),

- la estacionalidad (cada virus tiene sus meses predilectos) y

- el comportamiento humano (factores no solo individuales, sino también sociales y culturales). Del equilibrio de estos factores dependerá el futuro de la epidemia.

Vacunación basada en la evidencia y la equidad

Desde el principio de la pandemia sabemos que el riesgo de enfermedad grave no es homogéneo, siendo la edad avanzada el principal factor de riesgo para hospitalización y muerte. Desde finales de 2020 disponemos de varias vacunas que han demostrado ser muy efectivas para la prevención de la enfermedad grave. Los ensayos clínicos iniciales se han visto corroborados por los datos de uso en el mundo real, que han arrojado una efectividad que pocos habríamos imaginado unos meses atrás.La situación de la vacunación a nivel mundial es profundamente inequitativaNo obstante, aunque las vacunas siguen siendo muy efectivas contra la enfermedad grave, no lo son tanto contra la infección y la enfermedad leve, especialmente con ómicron. Mientras la protección contra la infección, mediada por la inmunidad humoral, tiende a disminuir con el tiempo y la aparición de nuevas variantes, la protección contra la enfermedad grave se mantiene gracias a la inmunidad celular. Como profesionales sanitarios, debemos intentar convencer a todas las personas de riesgo de que se vacunen, muy especialmente a aquellas que aún no se han infectado, porque estamos seguros del beneficio de las vacunas. A la gente joven y sana se les debe ofrecer la vacuna, pero vacunarlos no debe ser una prioridad del sistema de salud; en este caso hay que introducir valoraciones de beneficio-riesgo y de número de personas a vacunar para evitar una hospitalización o muerte. En el caso particular de la población infantil, la vacunación debería valorarse caso a caso entre la familia y su equipo de salud. El papel de las dosis de recuerdo debe estudiarse con más detalle para analizar en qué grupos poblaciones pueden contribuir a una disminución adicional del riesgo de enfermedad grave. Necesitamos más estudios para aclarar a quién deben administrarse, cada cuánto tiempo, y si sería conveniente hacerlo con vacunas adaptadas a las nuevas variantes. En cualquier caso, parece claro que las dosis de recuerdo deberían reservarse para las poblaciones más vulnerables. La disminución de la protección contra infección y enfermedad leve, especialmente con ómicron, tiene implicaciones importantes para la política de vacunación. Vacunar a toda la población, incluyendo a la de muy bajo riesgo y la infantil, no va a evitar la circulación del virus. Vacunarse o no es una decisión individual, y no se debe presionar a nadie para que se vacune en aras de un beneficio colectivo que no sabemos hasta qué punto existe y cuánto tiempo podría durar. No lo hemos hecho nunca antes y no debemos hacerlo ahora. Los certificados de vacunación para acceder a ciertos servicios, más allá de las dudas éticas sobre su implantación, carecen de evidencia científica sobre su utilidad en la disminución de contagios y casos graves. La situación de la vacunación a nivel mundial es profundamente inequitativa. Mientras los países ricos están vacunando a niños y niñas o administrando dosis de recuerdo a gente joven, algunos países pobres aún no han podido completar la vacunación de los mayores o los profesionales sanitarios; en África solo el 10% de la población ha completado la vacunación. Siendo las vacunas un bien finito, entre todos tenemos el deber de racionalizar su uso en función del beneficio esperado de cada dosis administrada.

Comunicación para una sociedad adulta

Algunos gobiernos, «expertos» en COVID y medios de comunicación siguen usando el miedo como estrategia comunicativa. Los peores escenarios y las previsiones más catastrofistas siempre gozan de mayor espacio comunicativo. Errar por exceso de alarma siempre penaliza menos que errar por defecto. En general, sobra alarmismo y falta análisis y contexto. Se retransmiten en directo cifras récord de contagios sin aclarar que la mitad son asintomáticos y que la inmunidad conseguida y la llegada de ómicron han roto por completo la relación entre contagios, enfermos, ingresos y muertes. Nunca antes ha existido tanta confusión entre el número de personas contagiadas, detectadas, contagiosas y enfermas. Tenemos que dejar de contar y reportar el número de infecciones diarias, que ya no tienen ningún interés: la sexta ola puede haber infectado a más del 10% de la población en pocas semanas, mientras que los casos graves se han mantenido en valores relativamente bajos. Lo importante siempre deberían haber sido las defunciones, y en este sentido nunca volveremos a la situación catastrófica de marzo y abril de 2020. En la comunicación de las defunciones es importante introducir conceptos como el exceso sobre la mortalidad esperada, los años potenciales de vida perdidos, y distinguir si las defunciones son por COVID o con COVID. Por otro lado, tendremos que admitir como sociedad (igual que hacemos con la gripe, el tabaquismo, los suicidios o los accidentes, entre otras muchas causas) que durante los próximos años habrá un número de defunciones por o con COVID que serán inevitables. La pandemia no acabará cuando no haya defunciones, sino cuando los medios y gobiernos les den el mismo tratamiento que al resto de causas. Se ha usado también el miedo a un posible colapso hospitalario que obligue a demorar la atención a otras patologías, como sucedió durante la primera ola. Esa situación no se ha vuelto a producir o lo ha hecho de forma muy puntual, aunque continúa siendo cierto que una proporción muy pequeña de casos graves en un contexto de un número muy grande de infecciones simultáneas puede acabar por causar un número importante de hospitalizaciones. Habrá que homogeneizar protocolos de ingreso tanto convencional como a unidades de críticos, así como distinguir si hablamos de ingresos por COVID (cuadros de infección grave), con COVID (descompensaciones de otras patologías), hallazgos casuales (por ejemplo en las pruebas de ingreso por otros procesos) o infecciones nosocomiales. Conocer la estancia media y el porcentaje de pacientes que requieren ventilación mecánica también ayudarían a comprender mejor la dimensión del problema, así como la ocupación hospitalaria global (no solo el número de pacientes con un test positivo). Sea como fuere, ha habido tiempo suficiente para elaborar planes de contingencia que permitan ampliar la capacidad hospitalaria del sistema público de forma rápida si fuera necesario; no podemos colapsar la Atención Primaria indefinidamente y seguir hipotecando la vida social y económica del país para evitar un hipotético colapso hospitalario en el futuro. Al miedo se le une a menudo la culpabilización. Contagiarse o contagiar un virus respiratorio no es culpa de nadie. Si los casos suben, no es porque «nos hayamos relajado» o porque «nos portemos mal». Como se ha visto, la dinámica de una epidemia es mucho más compleja y en ella influyen multitud de factores. No se pueden obviar además los determinantes sociales que contribuyen a la infección: imposibilidad de teletrabajar, necesidad de desplazarse en transporte público, hacinamiento o imposibilidad de aislarse en la vivienda, dificultad laboral para hacer aislamientos y cuarentenas, etc. Los gobiernos no pueden traspasar a los ciudadanos sus responsabilidades en estos ámbitos.Recuperación de la (vieja) normalidad

Durante 2020 y 2021 se han ensayado multitud de medidas poblacionales para tratar de reducir la interacción social, con la asunción de que eso reduciría la circulación del virus y por ende las formas graves de la COVID-19. Estas medidas incluyen desde el confinamiento domiciliario inicial hasta confinamientos perimetrales, limitación de aforos o cierre de negocios, toques de queda, uso obligatorio de mascarillas, educación superior no presencial o limitación de reuniones. Los distintos países y comunidades autónomas han ensayado varias de estas medidas en distintos momentos, sin que hasta el momento tengamos una evaluación clara y rigurosa de cuál es la efectividad de cada una de ellas en términos de hospitalizaciones y defunciones, y cuáles son sus potenciales efectos nocivos: pérdidas económicas y de puestos de trabajo, conculcación de derechos fundamentales (circulación, reunión, propia imagen, educación), aumento de trastornos de salud mental, etc. En definitiva, ha faltado una correcta evaluación de la relación beneficio-riesgo de cada una de las medidas adoptadas y un verdadero debate social sobre su implantación. En el momento actual ya no tiene sentido mantenerlas y debe planificarse su eliminación, empezando por la absurda recuperación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores4. Los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en proteger a las personas más vulnerables en lugar de tratar de frenar, probablemente con poco éxito, la circulación del virus a nivel poblacional, circulación que, por otra parte, sabemos que mejora nuestra inmunidad. Esta protección focalizada se puede conseguir a partir de tres ejes:- Vacunación de las personas de riesgo, recomendaciones específicas para las personas vulnerables (minimizar contactos cercanos con personas con sintomatología respiratoria,

- Valorar el uso de mascarillas FFP2 en situaciones de alto riesgo de contagio en momentos de incidencia elevada) y

- Actuaciones específicas en ámbitos como las residencias geriátricas, que en algunas comunidades autónomas han concentrado más de la mitad de todas las defunciones por COVID-19.

CUALQUIER POLÍTICA DE SALUD DEBE CONTEMPLAR LA CORRECTA ATENCIÓN A LAS RESIDENCIAS COMO UNA DE SUS PRIORIDADES.Debemos recuperar cuanto antes la «vieja» normalidad, es decir, la vida como la conocíamos antes de marzo de 2020: sin mascarillas ni limitaciones de la interacción social. La prevención cuaternaria también debe aplicarse a la salud pública, y es especialmente urgente en el ámbito escolar. Sabemos que los niños y niñas no sufren las formas graves de la enfermedad ni son transmisores particularmente efectivos, pero a pesar de ello tuvimos las escuelas cerradas durante meses, y luego les hemos impuesto las medidas más severas: uso de mascarilla durante toda la jornada, prohibición de mezcla entre grupos y pruebas y cuarentenas cada vez que se detecta un positivo. Estas medidas provocan dificultades en el aprendizaje y la socialización, además de dificultar la conciliación familiar al no existir ninguna ayuda para mantener las cuarentenas infantiles. El balance beneficio-riesgo es desfavorable y en estos casos la prudencia no es hacer muchas cosas, sino que, como sabemos en Atención Primaria, a menudo lo prudente es no hacer nada.

Dejar de hacer para poder hacer

La mayoría de países, entre ellos España, han implantado un sistema de control individual de los contagios basado en el testeo de los casos sospechosos y su aislamiento domiciliario en caso de resultar positivos, junto con el rastreo y cuarentena domiciliaria de sus contactos. Este sistema consume mucho tiempo y recursos y, como se ha vuelto a demostrar en la sexta ola, cuando aumenta de forma importante el número de casos deja de ser viable y colapsa rápidamente. En España, el sistema pivota sobre la Atención Primaria. La detección de casos, el estudio de los contactos más cercanos, la prescripción de las bajas correspondientes y la atención a los enfermos de COVID-19, añadida a la atención habitual, han supuesto una carga en muchas ocasiones insoportable para los centros de salud. Esta sobrecarga, añadida a una ya muy precaria situación anterior, ha hecho imposible mantener nuestras señas de identidad: accesibilidad, longitudinalidad, presencialidad y equidad. Mantener el sistema de testeo y rastreo, gestionar los casos positivos por autodiagnóstico en asintomáticos, asumir la vacunación y afrontar las consecuencias de la pandemia han desplazado las actividades preventivas, el diagnóstico de nuevas enfermedades graves o el control de enfermedades crónicas. Las consecuencias negativas de todo ello se verán en un futuro inmediato. Como apuntaba Juan Simó en una excelente entrada en su blog, ha llegado el momento de dejar de hacer para poder hacer: dejemos de visitar y testar a personas sanas con síntomas menores, dejemos de rastrear y testar a sus contactos, abandonemos los aislamientos y las cuarentenas. Todas estas actividades, que tuvieron sentido en el pasado, se han visto superadas con la inmunidad adquirida (tanto por infección como por vacunación) y la llegada de ómicron. El objetivo debe ser tratar la COVID como hacemos con la gripe: diagnóstico clínico y recomendaciones generales sobre autocuidado y prevención de contagios a personas vulnerables, reservando la atención sanitaria para las personas que lo necesiten por su sintomatología o vulnerabilidad. Solo así podremos atender debidamente a quien de verdad lo necesite, por COVID o por cualquier otra dolencia. La sexta ola y el colapso que ha producido en la Atención Primaria y en Salud Pública en muchas partes del país nos han hecho avanzar en esta dirección. El Consejo Interterritorial ha propuesto medidas como establecer criterios de priorización para el testeo en función de la sintomatología o la vulnerabilidad, la limitación del rastreo a ámbitos vulnerables, el acortamiento de los aislamientos o la eliminación de las cuarentenas en las personas vacunadas. Estas medidas deben consolidarse y mantenerse más allá de la actual situación de colapso, además de establecer un calendario realista para el cese progresivo del sistema de control de contagios. Es necesario un mensaje contundente y coordinado desde todas las instituciones para revertir la necesidad que hemos creado de realizar diagnóstico etiológico de las infecciones respiratorias leves, ya sea en los centros de salud o con test de autodiagnóstico; el diagnóstico etiológico debe reservarse solo para los sistemas centinela de vigilancia epidemiológica. La incapacidad temporal merece una mención especial: es el momento de apostar definitivamente por las bajas autodeclaradas para la patología aguda leve, como ya se hace en otros estados, asegurando la equidad de acceso. Ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando a personas asintomáticas o con síntomas leves y aislando a todos los positivos, con las consecuencias que ello conlleva a nivel social y económico por las bajas laborales masivas de personas sanas. Debemos acabar con la excepcionalidad: la COVID-19 debe ser tratada como el resto de enfermedades. La inmunidad adquirida y la llegada de ómicron así lo permiten.La opinión de AgendAR en las redes sociales

Corresponde decir que en AgendAR encontramos estos argumentos convincentes. Porque en la mayoría de los países del mundo, las internaciones y los decesos registrados muestran un porcentaje mucho mayor de no vacunados. Pero… es demasiado temprano para plantear afirmaciones terminantes. Ayer, cuando informamos las últimas cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud de la Nación dijimos:"Todavía no es como una gripe". El Ministerio de Salud informó de 128.402 nuevos contagios registrados. Y de 139 muertes atribuidas al covid en las últimas 24 horas

— AgendAR (@AgendARweb) January 13, 2022

Está en órbita el primer picosatélite argentino «San Martín»

A las 12:30 de ayer jueves, como estaba previsto, y a través de Space X, despegó de la Tierra el picosatélite argentino de 461 gramos de peso y que cabe en una mano. Su función es dar conectividad de internet de las cosas a zonas rurales del país. El proyecto nació en la Escuela Técnica Nº5 de Mar del Plata.

El primer minisatélite de comunicaciones argentino fue lanzado con éxito desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Aplausos y gritos de «Argentina» se escucharon en la sede de la empresa Innova Space en Mar del Plata, desde donde el CEO y docente Alejandro Cordero siguió el histórico hecho junto a alumnos que participaron de la iniciativa y funcionarios.“Es un sueño hecho realidad”, aseguró emocionado el profesor, quien destacó la importancia de “la sinergia entre lo privado y lo estatal”, a la vez que agradeció el acompañamiento y “la ayuda de esta Argentina que no nos abandona”.La CONAE felicita a @innova_space, a su equipo, colaboradores y colaboradoras, por el lanzamiento del picosatélite argentino realizado hoy.

— CONAE (@CONAE_Oficial) January 13, 2022

¡Un gran logro!

???????????????

Esperamos que sea el primero de muchos más para que acompañen a "San Martín" en el Espacio.

???? pic.twitter.com/2kKgXavu2Z

La inflación sumó 3,8% en diciembre, y acumuló 50,9% en todo el año 2021

La inflación se aceleró en diciembre al 3,8%, según informó el INDEC. De esta manera, el IPC indica que en 2021 los precios aumentaron 50,9%, la segunda marca más elevada en 30 años, detrás de la de 2019.

En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron importantes aceleraciones en las divisiones Transporte (2,2% en noviembre vs 4,9% en diciembre), Alimentos y bebidas (2,1% vs 4,3%), y Recreación y Cultura (1,5% vs 4%). Asimismo, se mantuvieron en niveles muy elevados las subas en Restaurantes y hoteles (5% vs 5,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1% vs 4,8%). En el marco de las fiestas y las vacaciones de verano, el turismo durante el último mes del año impulsó los precios en varios rubros, como transporte, servicios de hotelería y servicios de recreación. Además, explicó la mayor parte del salto mensual de los Precios Estacionales, que pasaron de aumentar 0,5% a 3,7%. «Las subas en turismo y transporte serán relevantes también en los meses que siguen, por la estacionalidad y un ajuste de tarifas que se cree está en carpeta», señaló Mara Pedrazzoli, miembro del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. En caso de los alimentos, la división de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, fueron los aumentos en carnes los que traccionaron el alza, principalmente. En el último trimestre del año pasado la Secretaría de Comercio Interior determinó el congelamiento de los precios en medicamentos y más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero. Esto contribuyó a la desaceleración de la inflación en noviembre (2,5%), pero tuvo un efecto menor en diciembre. Según Ecolatina, los precios de la canasta de bienes alcanzados por la medida treparon desde el 1,5% hasta el 2,9% el mes pasado. El congelamiento afectó más que nada a productos empaquetados: no tuvo impacto sobre las carnes, que se dispararon 9,1%. «De los 3,8 puntos, 0,8 fueron explicados por los aumentos en carnes». La cifra oficial del INDEC superó al 3,4% que había estimado el sector privado, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA). Con estos números, la inflación anual de 2021 fue 14,8 puntos porcentuales mayor a la de 2020 (36,1%) pero 2,9 puntos inferior a la de 2019 (53,8%), que hasta ahora es el récord desde 1991. Los principales incrementos del año se verificaron en Restaurantes y hoteles (65,4%), Prendas de vestir y calzado (64,6%) y Transporte (57,6%).Hito médico: un paciente en EE.UU. recibió el primer trasplante de corazón de un cerdo

Un estadounidense se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente.

El paciente, identificado como David Bennett, se encuentra bien cuatro días después del procedimiento experimental de siete horas realizado en Baltimore, de acuerdo con los médicos. El trasplante se consideraba como la última esperanza de salvar la vida de Bennett, aunque aún no está claro cuáles son sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. «Era morir o hacer este trasplante», explicó Bennet, de 57 años de edad, un día antes de la cirugía. «Sé que es un tiro en la oscuridad, pero es mi última opción», agregó. Para llevar adelante esta intervención, los doctores del Centro Médico de la Universidad de Maryland recibieron por parte de las autoridades de salud de EE.UU. un permiso especial que fue otorgado sobre la base de que si no se ejecutaba Bennett habría muerto.El trasplante podría significar un cambio importante en la vida de muchas personas alrededor del mundo.El cirujano Bartley Griffith dijo que esta operación llevaría al mundo «un paso más cerca de resolver la crisis de escasez de órganos», de acuerdo con un comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. Esa crisis significa que cada día en Estados Unidos mueren 17 personas esperando un trasplante de órganos. Según OrganDonor.gov, hay más de 100.000 pacientes en lista de espera. La posibilidad de utilizar órganos animales para satisfacer la demanda humana -un proceso llamado xenotrasplante– se ha considerado durante mucho tiempo y el uso de válvulas de corazón de cerdo ya es común. Un cerdo como donante En octubre de 2021, un equipo de cirujanos de Nueva York anunció que había trasplantado con éxito un riñón de cerdo a una persona. En ese momento, la operación fue el experimento más avanzado en el campo hasta el momento. Sin embargo, el destinatario en esa ocasión era un paciente con muerte cerebral que no tenía esperanzas de recuperación. Bennett, por su parte, espera que su trasplante le permita continuar con su vida. Estuvo postrado en cama durante seis semanas antes de la cirugía, conectado a una máquina que lo mantenía con vida después de que le diagnosticaran una enfermedad cardíaca terminal. «Espero poder levantarme de la cama después de que me recupere», dijo el jueves pasado. Por lo pronto, no está claro lo que sucederá a continuación. El cerdo utilizado en el trasplante había sido modificado genéticamente para eliminar un gen que produce un azúcar que desencadena una respuesta inmune en los humanos, informó AFP.

Datos sobre un reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas. Y reflexiones de AgendAR

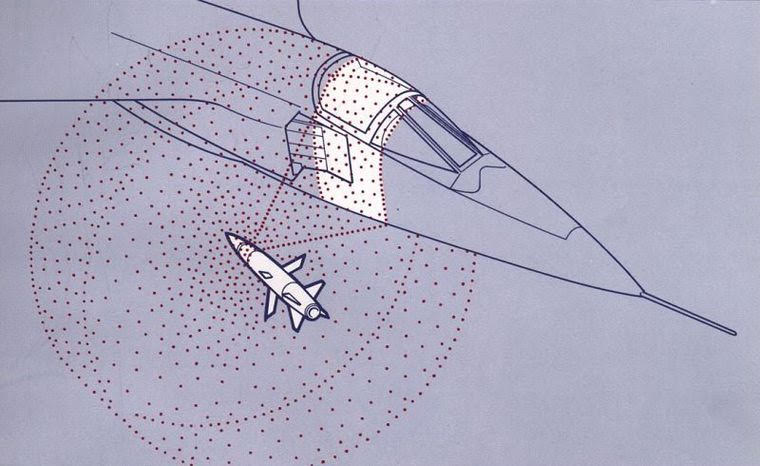

RBS-70 NG disparado por infantería. Detalle importante: el único soldado que expone el cuerpo es el operador sentado en el trípode. Sobre éste se monta la pesada consola emisora del cono de láser infrarrojo con que se ilumina al avión o helicóptero. El piloto no se entera, y si lo hace, es raro que las contramedidas habituales (maniobras evasivas, disparo de bengalas o de chaff) le permitan escaparse. La lluvia o la niebla quizás sí.

De suyo, esto implica una ingeniería motriz nada convencional y bastante milagrosa: las toberas del motor de vuelo del misil están en el medio de su fuste y disparan sus gases calientes “en chanfle”, para no afectar los sensores situados en la cola. Obviamente, lo más seguro para los operadores es enganchar al atacante de flanco o de frente: desde los 200 metros del sitio de disparo hasta 8 km. de distancia y hasta a 5 km. de altura, no hay grandes posibilidades de que ese aparato volador se escape. El riesgo de los operadores se limita al del apuntador, el único que exhibe el cuerpo y su precaria instalación de tiro y guiado. Puede estar perfectamente solo, haciendo equilibrios y apuntando su consola de apuntamiento sobre la cual se montó el canister del proyectil, una unidad sellada que sólo abre el propio misil al eyectarse con su motor de arranque. Los que cargaron con las piezas hasta ese emplazamiento oculto son invisibles. Preferentemente también robustos, como para incluir varios varios canisters, cada cual con su correspondiente proyectil. El grupito en general suele estar bajo redes de camuflaje, que los suecos, magnánimos, te venden sin cargo adicional con otros artículos adjuntos (herramientas y manuales) en una especie de “Cajita Feliz” de McDonald’s. Lo cierto es que esos señores/as se han vuelto francotiradores antiaéreos: ésta es una buena arma para emboscadas.

Forma anular de la explosión de la cabeza de un RBS-70 de generación anterior, generada por espoleta de proximidad, y dispersión de balines de tungsteno. Inevitable preguntarse si una carga hueca convencional, que explote hacia adelante proyectando un cono de plasma de cobre ionizado, no podría fungir de misil antitanque. Por ahora los suecos no ofrecen este «extra», y si están pensando en ello no se sabe: son suecos.