Ni el buen año del segmento del gas ni el del récord renovable fueron suficientes para compensar la caída de las hidroeléctricas. En su lugar las usinas tuvieron que incrementar la quema de combustibles con mayor huella de carbono.

La sequía que azotó a toda América del Sur y que disminuyó fuertemente la disponibilidad de agua en las represas se reflejó en los registros oficiales que indicaron que, hasta octubre, la generación hidroeléctrica

cayó casi un 20% respecto al año pasado. Un escenario que fue compensado por otras tecnologías, pero principalmente por un mayor aporte de las centrales térmicas.

Los últimos datos oficiales de la

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dan cuenta que la generación hidroeléctrica entre enero y octubre de este año

fue de 18.844 GWh. Comparado con la producción de las mismas centrales en 2020 (23.522 GWh) y 2019 (27.761 GWh) se ve una caída del

19,88 y del

32,12%, respectivamente.

El éxito del

Plan Gas Ar, que logró recuperar el segmento rápidamente y permitió alcanzar la máxima capacidad de los gasoductos en el invierno, sumado al año récord en la generación renovable y al buen desempeño de las centrales nucleares,

no fueron suficientes para compensar tremenda caída. Ante este escenario el gobierno nacional tuvo que incrementar la importación de combustibles con mayor huella de carbono y más caros para compensar el impacto de la sequía.

- 18.844 GWh

- fue lo generado por las centrales hidroeléctricas en 2021. Un 32% menos que en 2019 y un 19% menos que el año pasado.

Repasemos cómo fluctuó la generación en cada segmento de la matriz energética durante los primeros 10 meses del año respecto a los dos anteriores.

Generación térmica

La generación térmica total entre enero y octubre de este año fue de 75.029 GWh, mientras que en 2020 fue de 66,137 GWH y en 2019 de 67.023 GWh. Esto equivale a un incremento del

13,44% y del 11,94% respectivamente.

El uso de gas en las usinas en el período analizado fue de 13.474 millones de metros cúbicos. Lo que significa un salto del 2% respecto al 2020 y una caída 5,95% del respecto al 2019.

Paralelo a esto,

el uso del fueloil acumulado de los 10 meses fue de 646.000 toneladas, un incremento del 91% respecto al año pasado y del 251% al 2019. La quema de carbón fue de 701.000 toneladas, y registró otro aumento del 106% sobre 2020 y del 307% sobre 2019.

- 42,4%

- es lo que aumento la producción renovable durante los primeros 10 meses del año, respecto a 2020.

El gasoil para la generación es el que mayor salto registró en el período: fue de 1,7 millones de metros cúbicos, un

141% más alto que el año pasado y otro

390% sobre 2019.

Vale aclarar que,

pese al sustancial salto en el uso de combustibles sucios, el uso del gas natural en las centrales térmicas de octubre representó el 87,4% del total, mientras que el gasoil el 8,3%; el fueloil un 2,3%; y el carbón mineral el 2,1% restante.

Generación Renovable

Las buenas noticias para la matriz energética nacional sin dudas llegaron del segmento renovable que entre enero y octubre alcanzó la generación total de 14.279 GWh. Este aporte de las energías limpias superó a la producción del mismo período de 2020 y 2019 por un 42,4% y un 136,4% respectivamente.

Generación Nuclear

El año pasado las centrales nucleares batieron el récord histórico de generación y acorde a los registros oficiales, hasta octubre, su aporte había sido de 8.639 GWh. Este año en el mismo período generaron unos 8.080 GWh mientras que en 2019 unos 6.436 GWh.

Los datos oficiales dejan en claro que ni el año de la recuperación del segmento del gas, del récord histórico de las energías renovables y de altísimo nivel de aporte de las centrales nucleares fue suficiente para compensar la estrepitosa caída en las hidroeléctricas. De representar el 26% de la generación total del país en octubre de 2019 pasó cubrir el 21% en el mismo mes de este año.

Observaciones de AgendAR:

¿Cómo 2021 no iba a ser un año de electricidad sucia, si el país viene haciendo todo lo posible para depender de recursos fósiles y de la climatología?

En los ’80, el presidente Raúl Alfonsín detuvo bruscamente el crecimiento del Programa Nuclear y apostó a que la energía hidroeléctrica sería, en adelante, la fuente «de base». La última vez que miré un mapa teníamos únicamente 4 ríos grandes, el Paraná con 12.000 m3/segundo de caudal promedio, el Uruguay con 4.000 m3/seg., el Negro con casi 1000 y el Santa Cruz con 790, pero del Paraná y el Uruguay sólo tenemos las cuencas media y baja, de poca pendiente, y a la altura de Corrientes al primero hay que inventarle toda una larga orilla Oeste artificial para no inundar Paraguay, si se lo represa. Es el caso de Yacyretá.

El resto se reparte en ríos cordilleranos de alta pendiente pero bajo caudal y mucha estacionalidad, como el Atuel.

En 1987 y 1988 el plan de Alfonsín «todo a la hidro» lo puso a contrapié una sequía en las altas cuencas del Limay, del Uruguay y de los ríos mendocinos, cada una un sistema climático separado y bien alejado de los otros dos. Era ese tipo de simultaneidades que los climatólogos todavía decían que no podían suceder, como sacarse 3 veces La Grande de Navidad, pero para mal.

Con Salto Grande y el Chocón turbinando poca agua, los ríos mendocinos casi caminables y el parque térmico de la zona central envejecido y falto de mantenimiento, el país entró en apagones a repetición, programados y «de los otros». En ese trance se habría lucido Atucha II, que en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) bastante chico de los ’80, era una unidad comparativamente grande.

Según planes anteriores, Atucha II habría tenido que entrar en servicio en 1987 y podría haber sido una «game changer» para el presidente. Pero cuando se desató la seca estaba más o menos como en 1983, cuando Alfonsín dejó a la CNEA sin plata en inicios de obra. Peor aún, en 1988 se rompió su vecina y antecesora, la pequeña Atucha I, porque venía -junto con la nuclear cordobesa Embalse- salteándose paradas de mantenimiento para apuntalar el SIN y evitar su colapso.

Embalse se bancó mejor la paliza porque no era un prototipo: ya había bastantes unidades parecidas en el mundo, un linaje llamado CANDU-6 con los problemas de dentición ya resueltos e incorporados al diseño. Ser el primero en usar un sistema complejo tiene sus riesgos.

Con ambas Atuchas fuera de juego, una por rota y la otra por inconclusa, los veranos del 87-88 y el 89 en el AMBA fueron el infierno: grandes torres sin agua, cuyos habitantes bajaban para llenar baldes en alguna canilla de planta baja, y subirlos a pulso diez o veinte pisos. Cines cerrados, comida pudriéndose en los supermercados y mercaditos, fábricas y talleres parados, vidrieras apagadas, hospitales precariamente colgados de grupitos electrógenos, calles oscuras, semáforos desconectados, choques, asaltos.

La sensación social era: «¿Dónde está el piloto?». Al economista o politólogo que digan que aquellos apagones caóticos y masivos no arrimaron leña a la fogata de las hiperinflaciones, que les saquen el título. Las «híper», como se las llama aquí, podrán haber sido maniobras cocinadas por los bancos acreedores y las mesas de dinero de la City, pero operaron en un clima de desbarajuste social por apagones como no se había visto jamás. Estos buenos muchachos huelen la debilidad política y atacan la moneda propia cuando se saben impunes, porque todo el mundo presiente que el estado está a punto de desaparecer. Fue toda una suma de factores lo que tiró a Alfonsín.

Eso fue un «first timer» sudamericano.

El caudillo radical fue el primer presidente posterior al ciclo de las dictaduras militares en caer por efectos de algo que ignoraba pero existía igual: el cambio climático.

En su caída colaboró su no mejor informado zar en la

Secretaría de Energía, Jorge Lapeña, hombre del petróleo y hoy tal vez el único del lobby llamado los «Exsecretarios de Energía» que contribuyó distraídamente a romper una central nuclear (Atucha I), estudiadamente a que no se terminara otra (Atucha II) y a impedir maquiavélicamente a que se construyera una tercera (el CAREM). El Barón Rojo no tuvo tantos derribos.

No es climatología-ficción: el cambio climático, apagones mediante, es una fuerza política. Entre 2000 y 2002, el presidente

Fernando Henrique Cardoso, en Brasil, pagó las consecuencias de la apuesta desaforada de su país a la hidroelectricidad. Los ríos entonces generaban el 90% de la electricidad en red. ¿Quién se iba a imaginar 3 años de apagones, «brown-outs» a escala nacional, fábricas semicerradas, obreros suspendidos y recesión por falta de lluvias en Brasil? ¿Ese cuadro en el país más lluvioso y fluvial de la Tierra?

Bienvenido al cambio climático, seu Fernando Henrique.

Luiz Lula da Silva barrió fácilmente a Cardoso en las elecciones de 2003 y se prometió una matriz eléctrica más diversificada. Por un lado, puso a Petrobrás a buscar petróleo en serio, y lo encontró en grandes cantidades aunque a enorme profundidad en el mar, frente a Santa Catarina y Rio de Janeiro, en el Presal. Desde entonces, Brasil ganó en térmica, eólica y solar y de biomasa, y logró reducir su hidrodependencia a un 60%.

Por otra parte, Lula reactivó el Programa Nuclear, trató de terminar Angra III y lanzar un programa de 8 grandes centrales. En esto no le fue tan bien: la oposición combinada de los partidos de centro y derecha, una obvia embajada opuesta al desarrollo nuclear de América Latina, así como la «gente linda» urbana dentro de su propio partido (blancos, ricos, educados, progres y ecologistas) frenaron las cosas.

Los Kirchner llegaron a sus presidencias tras foguearse en el gobierno de una provincia petrolera fracasada cuyas cuentas ordenaron bien: Santa Cruz. No eran gente pronuclear, pero sí pragmática. Como fueron causa y parte del tremendo despegue del PBI argentino entre 2003 y 2010, se tuvieron que comer las consecuencias de lo hecho, lo no hecho y lo deshecho por los presidentes previos (básicamente, Carlos Menem y Fernando de la Rúa).

Estos dos se habían fumado el yacimiento de gas convencional de Loma de la Lata. Es casi milagroso: para un país poco poblado, Loma era enorme. En 1986 tenía 60 años garantizados de fluído aún si la economía crecía un 6% promedio anual.

Menem y De la Rúa despresurizaron ese tesoro dejando que los nuevos dueños privados de la generación eléctrica le pusieran «cero» al costo del combustible (sic), instalaran turbinas de ciclos combinados a pie de pozo, y de yapa exportaran gas a Chile, donde se llegaba a precio vil y se revendía a precio de fantasía. Éramos apenas un país con gas, pero con una política de reviente como la de Qatar, un estado pintado sobre una garrafa geológica.

Ya sin gas pero con una matriz de generación gas-dependiente hasta el absurdo, los santacruceños se comieron apagones épicos, porque cada punto de crecimiento del PBI viene con 1,5 puntos de crecimiento obligado del consumo eléctrico. Y como no tenían maldita la gana de ser destituidos o barridos en las urnas, acordaron compras de gas boliviano por ducto, y emiratí por barco. Ese paracaídas llegó a costarle al país U$ 5000 millones/año, asunto por el cual los multimedios los crucificaron, aunque no habían sido los causantes.

A los Kirchner les resultó inevitable redescubrir el átomo, y lo hicieron tarde pero a fondo, desde 2006. En 2009, y pese al lechuceo de la oposición, se estableció el Plan Nuclear por ley 26.566, y se empezó a cumplir sobre el pucho: NA-SA terminó Atucha II en 2014- Eso añadió 694 MW nuevos al sistema, con un factor de disponibilidad que podía andar arriba del 80%, como todas las centrales alemanas de los ’70.

Atucha I, reparada entre 1989 y 1990, a fuerza de rediseños y repotenciaciones pasó de 320 MWe a 364, y con nuevos combustibles, a un aumento del quemado que, si se aplica en las demás centrales de uranio natural de la Argentina, estirarían un 50% la duración de nuestras reservas de este metal. No volvió a dar problemas de disponibilidad.

En 2014 se inició también el retubamiento de Embalse, que 4 años después garantizó que la máquina siga hoy apuntalando la zona central con 635 MWe y una disponibilidad superior al 91%.

Por ahora, nuestras centrales nucleares no se enteran de si llueve o no llueve, o de si la Argentina vuelve a quedarse sin gas.

Los Kirchner se blindaron en serio contra los apagones. Durante sus gobiernos, se anilló la red de distribución de alto voltaje, que era muy lineal y frágil, con 5000 km. nuevos de líneas, para evitar la propagación regional de apagones provinciales. Pero además se desempolvaron viejos planes de represamiento del último río gigante de la Argentina que carecía de centrales hidroeléctricas: el Santa Cruz.

Y qué lujo de río: hoy, con el Limay casi seco, con el Paraná y el Uruguay caminables por el fondo, el Santa Cruz está regulado por dos tremendos lagos glaciarios (el Argentino y el Viedma) e ignora la sequía de las cuencas fluviales de más al Norte. Los Andes en la latitud santacruceña son relativamente bajos, y dejan pasar a la Argentina el viento húmedo del Pacífico Sur: llueve 2000 mm. en la franja boscosa, y baja a 500 mm. al pie de la cordillera: no es poco. Pero además allí las montañas cargan a lomos dos reservorios permanentes de agua que por ahora resisten el calor: los Hielos Continentales.

El Santa Cruz es nuestro cuarto río por módulo, medido en metros cúbicos por segundo, pero es por lejos el más resistente a las oscilaciones Niño-Niña, que descalabran en direcciones opuestas los parámetros de precipitación habituales en las altas cuencas del Plata o del Negro. Por eso, mientras escribo estas líneas, me informan desde el Campamento Represas, obrador de construcción de las futuras centrales Kirchner y Cepernic, que el módulo del río anda en 700 m3/segundo (suelen ser 790 m3/segundo). Ese bruto de río apenas si se enteró de la peor sequía sudamericana en 91 años. Todos esos líos le quedan lejos y al Norte.

Si se pudieron empezar esas dos represas fue porque con 5000 km de nuevas líneas de alta tensión se había podido integrar la Patagonia Austral a la Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La potencia planificada total en ambas represas era de 1700 MW. Es bastante, pero lo que cuenta es que en septiembre, el mes de mayor estiaje, el río no baja de 280 m3/seg.

Además de estas dos centrales, se negoció también con China la financiación de nucleares más: Atucha III CANDÚ, también llamada «Proyecto Nacional» porque sería básicamente argentina por diseño, construcción y suministros, a iniciar obras en 2016 y terminar este año. Eran 700 MW nuevos y confiables. La segunda debía ser una central Hualong-1 de la CNNC de 1140 MW, a poner en la primera provincia que la aceptara, obra a iniciar en 2018 y terminar en 2024.

Sumando las represas y las dos centrales, la Argentina llegaba a 2025 con 3540 nuevos MW instalados. Y todos de base, hechos para rendir potencia máxima todos los días todo el año, salvo durante los mantenimientos. Mucho ahorro de gas, mucho ahorro de «fracking».

Es interesante lo que hizo el mejor ministro de Energía de la Shell, el ingeniero Juan Carlos Aranguren, no bien entró al cargo: paró toda nueva construcción nuclear «para reevaluar». En 2018 dió de baja la «Proyecto Nacional», porque el país estaba demasiado endeudado. Sus sucesores, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui, se encargaron de que la Hualong-1 tampoco se construyera, sin darla de baja (¿para qué pelearse con China?).

En 2016, Aranguren ordenó también una reevaluación ambiental de las centrales sobre el Santa Cruz. Descubrió que estaban sobredimensionadas respecto del módulo del río (???), de modo que empezó a volarle turbinas a uno y otro represamiento, hasta reducir el conjunto a 1310 MW instalados. Aranguren dijo estar defendiendo ambientes como los humedales en el estuario del río. Otros funcionarios añadieron la necesidad de no perturbar el hábitat del macá overo.

Compartimos esa preocupación, aunque el macá overo está repartido en unas 450 lagunas en la Meseta Central, bien lejos del río, que como observó Darwin en 1833, es curiosamente estéril, agua pura corriendo sobre lecho de piedra, casi sin vida acuática ni volátiles. Pero según contamina la Shell desde los años ’50 a los vecinos de Villa Inflamable, allá en el Polo Petroquímico de Avellaneda, los desvelos ecologistas del ingeniero Aranguren son una adquisición reciente.

Las represas estuvieron detenidas hasta hace poco, acaso el objetivo principal. Y es que 1000 MW hidroeléctricos o nucleares muy firmes evitan la combustión de 1600 millones de metros cúbicos/año de gas natural. La Shell no es muy fanática de esas sustituciones.

Si el gobierno de Mauricio Macri no soportó grandes apagones no fue, como se cree, porque «sinceró» (es decir, aumentó) las tarifas eléctricas hasta un 1640%. Pese a que se bancó la super-sequía de 2017/2018, el Sistema Argentino de Interconexión no entró en apagones ni en brown-out por la más despiadada de las causas: el consumo cesante de las 43 empresas que quebraron diariamente en las grandes ciudades del país porque, entre otras razones, no podían pagar la electricidad. Hoy, con tarifas más normalitas y el consumo eléctrico en lenta recuperación, pese a la pandemia, en agosto de 2020 sólo se emplearon 24.000 MW sobre una potencia instalada total de 41.000 MW.

Se requiere ser muy estúpido para ocasionar un apagón a escala de todo el Cono Sur, como el del Día del Padre de 2019, con semejante capacidad ociosa de generación como ya había aquel año. Macri lo hizo.

Pero la parte dura, es decir la generación de base que permitía esa capacidad ociosa se logró con el gobierno anterior. Y las claves fueron la entrada en línea de Atucha II, la vuelta al ruedo de Embalse, la repotenciación de Atucha, el «mallado» del Sistema Argentino de Interconexión I y la terminación a cota y potencia completa de la enorme hidroeléctrica de Yacyretá.

Ojo al piojo, lectores, nuestras nucleares son tres maquinitas de morondanga, comparadas con el estándar internacional de hoy, 1000 a 1600 MWe. Pero grandes, medianas o chicas, las atómicas se ríen de que llueva o no y salvo que un criminal las ponga en zona inundable por tsunamis (como en Fukushima), son de una robustez superlativa. Por algo hay algunas que ya se relicencian para operar 80 años. En la práctica, muchas durarán en línea tanto como las hidroeléctricas, más de un siglo.

Son la inversa de las renovables clásicas, que impresionan visualmente por su tamaño y por la superficie que ocupan, y suman mucha capacidad instalada pero tienen bajos factores de disponibilidad inevitables: el sol no brilla de noche ni da mayor potencia en los crepúsculos, o cuando se nubla. En cuanto al viento, sopla cuando sopla, que puede ser o no cuando se lo necesita porque la red pide potencia.

¿Quiere una medida criolla de confiabilidad nuclear? En 1990, las atómicas argentas tenían el 7% de la potencia instalada nacional pero fabricaron el 16% de la energía. En 2000, tras 18 años de parate de todos los planes nucleoeléctricos argentinos, Atucha I y Embalse retenían apenas el 4% de la capacidad instalada, pero generaban el 8% del consumo eléctrico.

En 2010 y por el mucho crecimiento de la capacidad instalada hidroeléctrica (Yacyretá es enorme), las atómicas eran el 3% de la capacidad instalada y generaban el 6% de la electricidad. En 2016 ya había entrado en línea Atucha II, todavía sin alcanzar plena potencia y con 27 años de atraso, pero la nuclear ya era el 6% de la torta en instalación, y el 12% en producción.

En revancha, la disponibilidad de lo que Argentina se patinó en renovables con el plan RenovAR (el verbo «invertir» no describe el asunto) tiene los límites técnicos de cada caso. Los vientos argentinos en la costa bonaerense y en toda la Patagonia son superlativos, cuando se los mide contra los de otros países, pero no dejan de ser un recurso no sólo intermitente sino además impredecible, lo que genera desórdenes de red, básicamente alteraciones de frecuencia, pero también valles y picos de voltaje.

Hasta ahora RenovAR ha sido puro endeudamiento público y mínima generación de trabajo local, porque los equipos son 100% importados, salvo -en algunos casos eólicos- la torre. Generaron mucho empleo bien pago en España, China, Alemania, EEUU y Dinamarca, lo que nos enorgullece. «La dolorosa», eso sí, la tiene que pagar todo nuestro ispa a las empresas de esos países proveedores, y lo está haciendo con tarifas altas, dolarizadas y garantizadas por un fondo público llamado adecuadamente FODER. No la notamos con la factura de luz porque esos costos están disueltos en los de otras fuentes más bajas.

NA-SA cobraba, la última vez que me fijé, U$ 31 por megavatio/hora, y vende megavatios predecibles y genera mucho trabajo: cuando la dejan, vive contratando metalúrgicas y metalmecánicas nacionales para hacer obras. Los parques eólicos, donde lo único argentino que trabaja son los operadores, el personal de mantenimiento, el portero y el viento, ese megavatio hora lo cobran alrededor de U$ 70 el MW/h, y esa tarifa según pauta prefijada subirá hasta el año 20 de arranque de los molinos, cuando habrá que desmontarlos y tirarlos. Subsidio de ricos por los pobres, pero con ecologismo chic, que le dicen.

Esto debería poner un límite al «factor de penetración» de intermitentes dentro del SADI, no mayor del 15 al 20% de su capacidad instalada total, que hoy anda en los 41.000 MW. En la rugosa realidad, el límite se puso solo porque en 2018 el endeudamiento del país se había disparado hasta niveles de défault: nadie quiso poner un dólar más. Sobre 4400 MW intermitentes planeados para las 3 rondas de RenovAR, quedaron 1820 instalados.

La Argentina debería tomar una posición clara al respecto: ni un megavatio intermitente más que no tenga un 100% de fabricación nacional, como se hace en Brasil. Y aún con ella, hay que evitar acercarse al 20% de penetración, porque contamina al cuete debido al «respaldo caliente».

La sobreinstalación en intermitentes obliga a gastar gas: hay que dejar centrales de ciclos combinados en «parada caliente», quemando y contaminando pero sin dar electricidad, listas para entrar en línea si se cae el viento. O como la fotovoltaica es más predecible, arrancar e ir calentando turbinas porque en en el NOA, donde están los parques solares, se va poniendo el sol. Pero para la red nacional, a esa hora está empezando el pico de demanda.

El problema es que el gas sigue siendo la principal fuente de potencia eléctrica de la Argentina. Está obligado a serlo: en 2012 y con gran bambolla, se empezó la explotación por «fracking» de los campos de gas de esquistos, o «shale gas», en Vaca Muerta, una formación profunda algo más grande que la provincia de Neuquén, descubierta por YPF durante El Proceso. Todavía no existía la tecnología de perforación horizontal para explotarla, y con Loma de la Lata intacta, ni falta que hacía.

A medida que Vaca Muerta fue sustituyendo importaciones de gas boliviano y/o emiratí, se destinó la nueva producción propia a abastecer las centrales térmicas, y luego -esa película ya la habíamos visto- a exportar a Chile. Sabemos cómo se termina en particular ESA película, aunque los actores parezcan otros.

Es difícil que Vaca Muerta pague el endeudamiento argentino. Máxime, cuando funciona únicamente con propulsión a estado nacional. La plata de exploración la pone mayormente YPF, es decir el Tesoro Nacional, y si el pozo no sirve -lo típico en 19 de cada 20 perforaciones-, el dinero se pierde. Vamos a perforar de nuevo.

Cuando muchos pozos al hilo salen buenos, se le dan esos campos explorados con recurso gasífero firme a las petroleras multinacionales, y se anuncia la cosa como si se tratara de concesiones de riesgo. No importa de qué signo sea el gobierno nacional o el neuquino, para el caso, la Argentina petrolera eterna funcionó siempre así, desde tiempos de Uriburu, y continúa. Si Vaca Muerta está pagando deuda o generándola, lo dirán los contadores dentro de 10 o 20 años.

Sucede que aún los buenos pozos de fracking tienen vidas más cortas e impredecibles que los viejos y queridos pozos verticales convencionales. Razón por la cual desde que entró en línea el Bovino Réquiem, nuestro parque termoeléctrico vive siempre con el gas justo.

Y cuando por causas climáticas como la «Superniña» de 2020/1 fracasan nuestros ríos represados, las demasiadas turbinas de ciclos combinados que seguimos teniendo entran a devorar lo que sea, lo que se consiga. Y normalmente lo que se consigue son combustibles líquidos densos, como el gas-oil, o muy pesados y sucios de azufre, como el fuel-oil. Por corrosión sulfúrica, esas turbinas pierden vida útil. Pero los vecinos de las termoeléctricas que respiran sus humos, densos de hollines PM 2,5 y azufre, pierden vida a secas, nomás.

Entre 2015 y 2019 cambiamos 3700 MW de alta disponibilidad, libres de impacto atmosférico y larga vida útil por 1820 MW de baja disponibilidad, presuntamente limpios pero no tanto, y vida útil muy corta. El factor de disponibilidad de los parques eólicos y solares en Argentina es propio de cada tecnología y de cada lugar. En estos años deberían ser altos, dado que los equipos aún están casi nuevos. Pero no hay modo de conseguir una cifra promedio creíble, aunque más no sea discriminada por tipo de fierro.

Hasta que no entren en línea más megavatios nucleares, seguiremos quemando fuel-oil en turbinas de gas cada invierno, quitándole ese fluído a nuestra petroquímica, a nuestra fabricación de fertilizantes y a nuestra industria del GNC (la mayor del mundo). Atravesaremos años muy sucios para que no se apague la luz.

La Secretaría de Energía por ahora dice no tener planes de inaugurar nada atómico, salvo el CAREM. Pero no el comercial de 480 MW sino un minúsculo prototipo de 32 MW, en construcción desde… ¿2011?

Daniel E. Arias

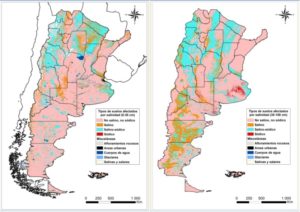

Impactos en las funciones del suelo

Los suelos afectados por sales tienen graves impactos sobre sus funciones, lo cual conduce a una serie de consecuencias, que incluyen disminuciones significativas en la productividad agrícola, la calidad del agua, la biodiversidad del suelo y pérdidas por erosión.

Además, tienen su capacidad disminuida para actuar como amortiguador y filtrar contra los contaminantes. “La degradación de la estructura del suelo y las funciones de los sistemas ecológicos globales, como los ciclos hidrológicos, de nutrientes y biogeoquímico, perjudican la provisión de servicios de los ecosistemas, que son fundamentales para sustentar la vida humana y la biodiversidad”, indicó Taboada.

Asimismo, afirmó que “los suelos afectados por sales reducen tanto la capacidad de los cultivos para absorber agua, como la disponibilidad de micronutrientes y concentran iones que son tóxicos para las plantas y pueden degradar la estructura del suelo”.

Por parte del INTA, participaron en la elaboración del mapa Darío Rodríguez, Guillermo Schulz, Leonardo Tenti y Marcos Angelini del Instituto de Suelos, Raúl Lavado de la FAUBA y Guillermo Olmedo de Bioforest SA, Chile.

“El mapa es una fotografía de precisión, que refleja principalmente la salinización natural de los suelos”, aseguró Lavado. En ese sentido, expresó que “existe la salinización causada en la agricultura bajo riego y otras actividades productivas en secano”. De acuerdo con Lavado, “esta forma de salinización se focaliza en particular en las áreas productivas y allí causa el mayor daño a la producción de alimentos y afecta básicamente a las poblaciones más vulnerables”.

Siguiendo al profesor de la FAUBA, “la velocidad que desarrollo de este problema excede usualmente la velocidad con que se efectúan los reconocimientos”. Por ello, “debe ser un tema de continuo alerta. El mapa es el mejor punto de partida para continuar enfrentando el problema”, puntualizó.

Impactos en las funciones del suelo

Los suelos afectados por sales tienen graves impactos sobre sus funciones, lo cual conduce a una serie de consecuencias, que incluyen disminuciones significativas en la productividad agrícola, la calidad del agua, la biodiversidad del suelo y pérdidas por erosión.

Además, tienen su capacidad disminuida para actuar como amortiguador y filtrar contra los contaminantes. “La degradación de la estructura del suelo y las funciones de los sistemas ecológicos globales, como los ciclos hidrológicos, de nutrientes y biogeoquímico, perjudican la provisión de servicios de los ecosistemas, que son fundamentales para sustentar la vida humana y la biodiversidad”, indicó Taboada.

Asimismo, afirmó que “los suelos afectados por sales reducen tanto la capacidad de los cultivos para absorber agua, como la disponibilidad de micronutrientes y concentran iones que son tóxicos para las plantas y pueden degradar la estructura del suelo”.

Por parte del INTA, participaron en la elaboración del mapa Darío Rodríguez, Guillermo Schulz, Leonardo Tenti y Marcos Angelini del Instituto de Suelos, Raúl Lavado de la FAUBA y Guillermo Olmedo de Bioforest SA, Chile.

“El mapa es una fotografía de precisión, que refleja principalmente la salinización natural de los suelos”, aseguró Lavado. En ese sentido, expresó que “existe la salinización causada en la agricultura bajo riego y otras actividades productivas en secano”. De acuerdo con Lavado, “esta forma de salinización se focaliza en particular en las áreas productivas y allí causa el mayor daño a la producción de alimentos y afecta básicamente a las poblaciones más vulnerables”.

Siguiendo al profesor de la FAUBA, “la velocidad que desarrollo de este problema excede usualmente la velocidad con que se efectúan los reconocimientos”. Por ello, “debe ser un tema de continuo alerta. El mapa es el mejor punto de partida para continuar enfrentando el problema”, puntualizó.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/6TE5TSE4ABFETJQNI3KNGY27P4.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/XT722E2I7ZHZBEAZ2GYG5DOMGQ.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RHALXQX4IFBPFKPH4F3GBW3F4M.jpg)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/RGGAAB3EFNFJPJ6EIUPC4HWF2I.jpg)

ANEA-ADIMRA

ANEA-ADIMRA

La muestra se coloca en un tubo de reacción, se agrega la mezcla de reactivo, se ve un color violeta originalmente, esta solución se pone a calentar -proceso de incubación- una hora a 62 grados y allí se observa el color resultante, que si sigue siendo violeta o lila, la reacción es negativa, es decir no hay presencia de virus SARS-CoV-2 en esa muestra, mientras que si en esa hora cambia a color azul o celeste el resultado es positivo, ya que hubo amplificación molecular, lo que hace que cambien las condiciones del reactivo, dentro del tubo.

“La ventaja de este proceso respecto a otros que son rápidos pero serológicos, es que esos detectan los anticuerpos, que se producen después de que el cuerpo detecta que está el virus, reacciona y los produce, entonces hay un período que el cuerpo tarda en responder y puede dar falsos negativos, mientras que los métodos moleculares detectan el contenido genético del virus, son muy rápidos y efectivos. Todo el proceso lleva poco más de una hora, mientras que la PCR lleva cuatro horas (la reacción), más todos los procesos de transporte”.

La científica también manifestó: “Nuestro proyecto completo parte de simplificar el tipo de muestra que se va a usar, que es esputo, hisopado o saliva, el proceso que se hace para poder usarlo como templado molecular. Ahora, frente a la urgencia de tener una herramienta diagnóstica simplificamos el desarrollo para ya tener algo”.

Las pruebas validadas mundialmente se toman a partir de un hisopado nasofaríngeo, bucofaríngeo, esputo y saliva. El NEOKIT-COVID-19 utiliza cualquiera de estas muestras pero en donde se purifique el ARN previamente.

NEOKIT es una PCR simplificada que detecta secuencias del genoma viral distintas a las zonas donde se encuentran las mutaciones de la nueva variante Omicron. NEOKIT se utiliza en 23 provincias argentinas y lleva vendidas 3.500.000 de unidades desde su lanzamiento en mayo de 2020, convirtiéndose en el test de diagnóstico de COVID-19 más difundido geográficamente en Argentina.

“Quizás mucha gente no lo sepa pero NEOKIT pudo democratizar el diagnóstico de COVID-19 a lo largo de todo el país, gracias al enorme esfuerzo de miles de profesionales bioquímicos y técnicos de laboratorio que en un muy corto tiempo adecuaron sus equipos e instalaciones para incorporar la tecnología de diagnóstico molecular”, comentó el doctor Sergio Pallotto, director técnico de NEOKIT SAS, que lideró presencialmente las capacitaciones viajando por las provincias durante los primeros tiempos de la pandemia.

La muestra se coloca en un tubo de reacción, se agrega la mezcla de reactivo, se ve un color violeta originalmente, esta solución se pone a calentar -proceso de incubación- una hora a 62 grados y allí se observa el color resultante, que si sigue siendo violeta o lila, la reacción es negativa, es decir no hay presencia de virus SARS-CoV-2 en esa muestra, mientras que si en esa hora cambia a color azul o celeste el resultado es positivo, ya que hubo amplificación molecular, lo que hace que cambien las condiciones del reactivo, dentro del tubo.

“La ventaja de este proceso respecto a otros que son rápidos pero serológicos, es que esos detectan los anticuerpos, que se producen después de que el cuerpo detecta que está el virus, reacciona y los produce, entonces hay un período que el cuerpo tarda en responder y puede dar falsos negativos, mientras que los métodos moleculares detectan el contenido genético del virus, son muy rápidos y efectivos. Todo el proceso lleva poco más de una hora, mientras que la PCR lleva cuatro horas (la reacción), más todos los procesos de transporte”.

La científica también manifestó: “Nuestro proyecto completo parte de simplificar el tipo de muestra que se va a usar, que es esputo, hisopado o saliva, el proceso que se hace para poder usarlo como templado molecular. Ahora, frente a la urgencia de tener una herramienta diagnóstica simplificamos el desarrollo para ya tener algo”.

Las pruebas validadas mundialmente se toman a partir de un hisopado nasofaríngeo, bucofaríngeo, esputo y saliva. El NEOKIT-COVID-19 utiliza cualquiera de estas muestras pero en donde se purifique el ARN previamente.

NEOKIT es una PCR simplificada que detecta secuencias del genoma viral distintas a las zonas donde se encuentran las mutaciones de la nueva variante Omicron. NEOKIT se utiliza en 23 provincias argentinas y lleva vendidas 3.500.000 de unidades desde su lanzamiento en mayo de 2020, convirtiéndose en el test de diagnóstico de COVID-19 más difundido geográficamente en Argentina.

“Quizás mucha gente no lo sepa pero NEOKIT pudo democratizar el diagnóstico de COVID-19 a lo largo de todo el país, gracias al enorme esfuerzo de miles de profesionales bioquímicos y técnicos de laboratorio que en un muy corto tiempo adecuaron sus equipos e instalaciones para incorporar la tecnología de diagnóstico molecular”, comentó el doctor Sergio Pallotto, director técnico de NEOKIT SAS, que lideró presencialmente las capacitaciones viajando por las provincias durante los primeros tiempos de la pandemia.