La vacuna contra el covid «Arvac Cecilia Grierson» iniciará sus ensayos en voluntarios

Desarrollada por un equipo de la UNSAM y el Conicet, podría servir como refuerzo anual contra el covid. Las pruebas comenzarán entre diciembre y enero.

Nuestro país avanza en el diseño, la producción, el envasado y la distribución de una vacuna contra el covid-19 totalmente argentina. Del abanico de opciones que existen -que detallamos en esta nota de AgendAR– la “Arvac Cecilia Grierson», desarrollada por la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet es la más avanzada. Podría ser empleada como un refuerzo anual y satisfacer la demanda regular al definir la incorporación de la vacuna contra covid-19 en el calendario obligatorio.Ante la aparición de variantes, la necesidad de inocular nuevas dosis –más allá del esquema inicial de dos vacunas– es un hechoLos ensayos clínicos con voluntarios podrían iniciarse a fines de este año o principios del siguiente, con el objetivo de probar seguridad y eficacia en humanos. Ya comprobaron su éxito en roedores: la fórmula argentina induce muy buena respuesta de anticuerpos neutralizantes y de linfocitos T “La Anmat acordó con el equipo de investigación un camino a seguir para completar la etapa de ensayos preclínicos y para iniciar, entre diciembre de este año y enero del siguiente, los ensayos clínicos en humanos. Para ello, será necesaria la autorización por parte del comité de ética que deberá dar el visto bueno”, informó Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). “Ahora existe un plan aprobado por la autoridad regulatoria, se liberó el camino y ello es clave, porque nos brinda un horizonte palpable”. La vacuna argentina contra el coronavirus fue bautizada “Arvac Cecilia Grierson”, en honor a la primera médica argentina, graduada en 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. El proyecto que encabeza su desarrollo es dirigido por la investigadora Juliana Cassataro –referente del equipo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet– y recibe financiamiento público. “La Agencia financia con 60 millones de pesos lo que cuesta solventar los estudios preclínicos y parte de la fase 1. En su mayoría hemos logrado que las pruebas se hagan en el país y con un protagonismo muy importante de la Universidad Nacional del Litoral”, amplió Peirano. Luego continúa con el detalle de lo que sigue, pues, diseñar una tecnología tan compleja como una vacuna no es nada barato. “Para las fases 2 y 3, como se deberán reunir a unos tres mil o cuatro mil voluntarios, vamos a diseñar otro instrumento que posiblemente tenga el formato de un crédito contingente, es decir, que deberá ser devuelto en caso de que la producción de la vacuna llegue a buen puerto y sea aprobada. De lo contrario, se asumirá como un costo para todo el sistema de producción. Entendemos que la relación costo-beneficio que hacemos con esta inversión es extraordinariamente ventajosa para toda la sociedad argentina”, precisó Peirano, que es economista. Además de ser utilizada para uso doméstico, si la Arvac llegara a atravesar exitosamente las fases correspondientes, podría ser exportada a otros países de la región. Se sumará a la producción a escala de la Sputnik V que Laboratorios Richmond realizará en su nueva planta en 2022. Resta concretar, por parte del gobierno, el acuerdo para la fabricación de las Sinopharm a cargo de la farmacéutica nacional Sinergium Biotech. Argentina busca obtener independencia al momento de tomar sus decisiones sanitarias y, al mismo tiempo, ubicarse como un faro productivo en Latinoamérica. El financiamiento necesario La vacuna diseñada por el equipo de la UNSAM fue uno de los proyectos seleccionados por la Agencia I+D+i en el marco de la Unidad Coronavirus, que integra junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y el Conicet. Como refería Peirano, en junio se aprobó un apoyo de 60 millones de pesos para concluir la etapa preclínica y comenzar las pruebas en humanos. La Arvac es una tecnología de proteínas recombinantes: se emplea un fragmento del Sars CoV-2, se lo purifica y, se lo combina con un adyuvante, esto es, un compuesto que amplifica la respuesta del organismo. Será similar a otras que ya forman parte del calendario para prevenir distintas enfermedades (como la de la Hepatitis B o la del HPV), así como también las que desarrolló Cuba contra la covid. En las próximas dos semanas la Agencia prevé definir los apoyos para otros cuatro proyectos de vacunas. Los equipos que se presentaron para conseguir subsidios pertenecen a la UNLP (Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, liderados por el bioquímico Guillermo Docena); al Instituto Leloir, el INTI y el INTA (al frente de esta postulación se halla la viróloga Andrea Gamarnik); al INTA junto a la empresa Biogénesis Bagó; y, por último, al Instituto Leloir, el Conicet y la biotecnológica Vaxinz (coordinado por el biólogo molecular Osvaldo Podhajcer). “Nosotros lo vemos como un camino de complementariedades que se ensancha y no como una competencia entre diferentes grupos. Los proyectos que son buenos tendrán el financiamiento que necesiten”, adelantó Peirano. «No depender de otros» Uno de los interrogantes que pueden hacerse a un año y medio del comienzo de la pandemia es: ¿por qué desarrollar una vacuna propia cuando ya hay tantas seguras y eficaces en el mundo? Peirano lo respondió de este modo: “Vale la pena desarrollar nuestra propia vacuna porque permite poner en valor saberes que se venían acumulando desde hace más de una década. Nos habilita, además, a sentar nuevas capacidades, útiles para la contingencia de la pandemia del covid que tiene perspectiva de volverse endémica. Será fundamental porque todos los años tendremos que volver a inmunizar a nuestra población”. “Son proyectos que, al ser tecnológicos, dialogan con la industria. Tener la ciencia y la tecnología de la calidad que tenemos constituye una ventaja frente estas situaciones de excepción. Fortalece nuestra capacidad de respuesta ante a sucesos críticos”, añadió. Contar con una vacuna propia, en este sentido, permite mayores cuotas de autonomía de cara al futuro, refiere el funcionario, y habilita a la instalación de capacidades frente a nuevas epidemias. La experiencia en el desarrollo tecnológico no se pierde de un año a otro, sino que se recicla y se actualiza, de manera que puede servir para resolver futuros conflictos.

La bajante del Paraná beneficia a los puertos de Bahía Blanca y Quequén. Pero crecen los efectos negativos

En los últimos cuatro meses, el puerto de Bahía Blanca registró un aumento del 24% en las cargas de maíz. La bajante del río Paraná es considerada histórica tanto por su profundidad pero, sobre todo, por su duración que se extiende hace dos años y aún no tiene perspectivas de terminar.

La bajante del Río Paraná generó un cambio de dinámica obligado para las exportaciones agroindustriales. Los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca o Quequén, se volvieron claves para el negocio dado el bajo calado del complejo portuario del Gran Rosario, que obliga a los barcos a completar su carga o recurrir directamente a esos puertos. Desde principios de julio ha crecido considerablemente la descarga a esos puertos del sur de Buenos Aires, superando los registros de los años anteriores. En el Gran Rosario, en tanto, la cantidad de camiones ingresados se encuentra por encima del registro de 2020 pero por debajo de 2019. Así lo observó un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, al señalar que «la severa bajante del Río Paraná está causando problemas logísticos en la carga de buques en los puertos del up-river«. En julio y agosto de este año, el total de maíz embarcado y programado a embarcar desde los puertos asciende a 9,1 millones de toneladas, de las cuales el 67 por ciento tienen como origen el del Gran Rosario, mientras que el 30 por ciento los de Bahía Blanca y Necochea/Quequén. En el 2020, el porcentaje era de 77 y 21 por ciento y en 2019 de 80 y 19 por ciento, respectivamente. «Esta es la menor importancia relativa de los puertos del Up-River (y, paralelamente, la más elevada proporción de los del sur de Buenos Aires) desde, al menos, 2018«, indicó el informe de la Bolsa rosarina.¿Cuánto están cargado los buques?

De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, las terminales marítimas de la ciudad vieron incrementada además la llegada de barcos para completar sus cargas. El promedio cargado por buque aumentó del histórico de 21.500 toneladas a 26.748 toneladas. En términos porcentuales significa un incremento de 24,4 por ciento con respecto al tonelaje que se suele cargar. «Incluso, el completamiento llegó a picos del orden de las 30.900 toneladas, un 44 por ciento por encima del histórico», explica el reporte de la Bolsa de Bahía, en referencia al promedio de maíz en el puerto que se obtuvo a partir del tonelaje cargado por buque en el período 2017-2019, en los cuales no se daban los efectos de la bajante del río Paraná. El análisis de la entidad se centró en maíz ya que en los demás granos el crecimiento no fue de tanta relevancia. Asegura que «en el caso del poroto de soja, las consecuencias de la bajante del río en el puerto local no se muestran tan marcadas como para el maíz». En este caso, el promedio histórico se ubica en 23.000 toneladas, mientras que, en el período analizado, cada buque tuvo una carga promedio de 26.349 toneladas con picos de completamiento que superaron las 34.000. En el caso del trigo «la mayor proporción de los buques que zarpan desde el puerto de Bahía Blanca se dirigen a Brasil en embarcaciones de menor porte, con lo que la originación de la carga se da en la región». Por ello, la bajante del río Paraná no tiene efectos significativos para este cereal.Los otros impactos económicos

Es sabido que la baja de la cota del río no permite que barcos de gran calado transporten los granos directamente desde aguas arribas del Paraná hacia los países compradores, lo que genera sobrecostos logísticos. Al mismo tiempo, comienzan a conocerse otros efectos económicos negativos de la bajante, como un descenso de la producción de energía hidroeléctrica de la central de Yacyretá, que produce al 50 por ciento de su capacidad. Y, por otro lado, en otros cultivos o actividades que necesitan agua para funcionar. El INTA alertó que el cultivo de arroz que se realiza a campo inundado podría verse afectado para la cosecha 2021/2022, al tiempo que la pesca comercial y de subsistencia que se realiza en la costa del Paraná a la altura de Entre Ríos, Santa Fe y parte de Buenos Aires también se encuentra en alerta.Investigadores argentinos crearon una app para rastrear contactos estrechos de Covid-19

Una aplicación que permite al usuario tener un registro de los lugares que visitó y cuánto tiempo permaneció en ellos, entre varias otras funciones, fue diseñada por investigadores de Tandil, provincia de Buenos Aires, para mejorar el rastreo de contactos estrechos en casos de coronavirus.

La aplicación, que se usa desde mayo de 2020 en el municipio de Ayacucho -una ciudad del centro este bonaerense-, «está dando buenos resultados y a medida que avance el proyecto podrá usarse en el resto del país», aseguran sus creadores e impulsores. «Durante los primeros casos positivos notamos que muchas veces las personas no recordaban con mucha precisión todos los lugares que habían visitado los últimos días, algo que entorpecía el rastreo de contactos», indicó el el doctor en Ciencias de la Computación Luis Berdun, director del proyecto e investigador del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil (Isistan), que depende de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y del Conicet, con sede en Tandil. El proyecto tuvo el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). La app, que funciona como una «bitácora del usuario», puede descargarse para celulares Android a través de Google Play y próximamente estará disponible también para dispositivos iOS.Al usuario se le pide autorización para compartir sus datos de manera anónima a fin de poder analizar la movilidad en general de la población, detectar zonas de mucha concentración de personas, notificar en caso de haber estado en el pasado en una zona considerada de riesgo sanitario o incluso detectar posibles contactos estrechos en el caso de contagios confirmados. A través de la app, los usuarios también pueden realizar autodiagnósticos e identificar negocios con reparto a domicilio, farmacias de turno y comercios cercanos a la ubicación, recibir información oficial de la localidad o solicitar turnos para eventos con aforo organizados en la localidad. También permite dar aviso de irregularidades a las autoridades, incluyendo fiestas clandestinas, roturas de aislamiento y demás eventos. Además, tiene funcionalidades adicionales extra-Covid-19, como un «botón de pánico» en caso de violencia de género. «Pasar de un prototipo de laboratorio a una herramienta funcional que ayuda a las personas produce una enorme satisfacción», dijo Berdun. Del desarrollo también participaron los doctores en Ciencias de la Computación Sebastián Vallejos, Marcelo Armentano y Silvia Schiaffino, del Isistan; doctores en matemática computacional e industrial Oscar Nigro y Sandra Gonzalez Cisaro, del Instituto de Investigación en Tecnología Informática Avanzada (Intia), también dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen.La app ya fue descargada por más de 1.800 ciudadanos de Ayacucho y se llama «Plataforma de Servicios de Ayacucho (APS)».

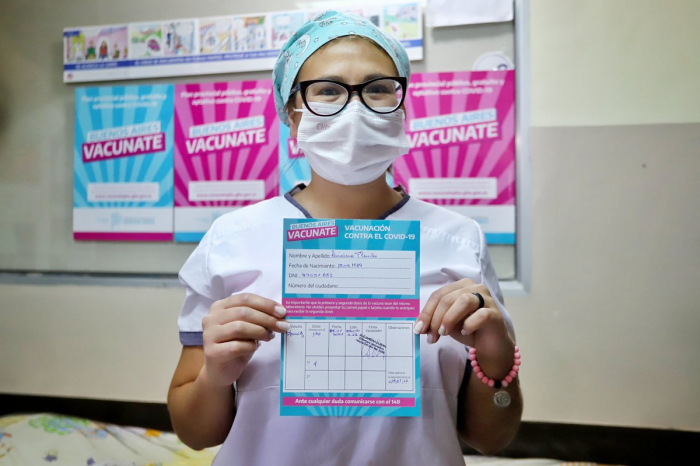

Jujuy exige carnet de vacunación para usar el transporte público

Los pasajeros deben acreditar haber recibido al menos una dosis. Los empleados públicos que regresan al trabajo en forma presencial tienen la misma exigencia.

El gobierno provincial de Jujuy comenzó a exigir desde ayer 17 de agosto que los usuarios de transporte público cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID 19. Al ser controlados, los pasajeros deberán exhibir un carnet de vacunación que acredite la inoculación, que será exigida por las fuerzas policiales. El gobernador Gerardo Morales también firmó el decreto N° 3768/2021, que luego fue ratificado por ley, en el que establece la obligatoriedad de la vacunación para los agentes de la administración pública, que son la mayoría de la Población Económicamente Activa en la provincia del norte. Todos los agentes públicos deberán acreditar haber recibido al menos una dosis, de lo contrario tendrán vedada la asistencia. En tal caso, y a menos que presenten una justificación, no percibirán sus sueldos.

Se normaliza la vacunación contra el covid en Argentina. Cronograma de la semana

- En la Provincia de Buenos Aires se envían 180 mil turnos todos los días y en los centros de vacunación se sigue recibiendo a quienes se presentan en forma espontánea, personas que nunca se inscribieron y no recibieron la dosis 1. En total, unas 190 mil personas están siendo vacunadas diariamente.

- Es muy disímil el ritmo de la dosis 2. Ya se está completando la vacunación a personas que recibieron la dosis 1 de Sputnik V en mayo, hace 90 días, pero hay todavía pendientes de abril.

- En CABA se les está suministrando el segundo componente a personas que recibieron el primero de Sputnik V entre 75 y 100 días atrás. O sea, poco a poco, se completa la vacunación de los porteños que recibieron la dosis 1 en abril y mayo.

El modo en que se completan los esquemas de vacunación

Para ir solucionando los atrasos, se recurrió a tres caminos: la combinación de vacunas; las dosis que llegaron desde Moscú; y las dosis -por ahora pocas- terminadas por el Laboratorio Richmond en la Argentina. Para esta semana, el Instituto Gamaleya liberaría un total de 800 mil dosis 2 más, una parte de las cuales –150 mil– fueron autorizadas el viernes pasado y otras 98 mil este lunes. En total, Richmond ya entregó casi 400 mil dosis 2. Todo esto es lo que explica que la Argentina ya haya aplicado 10.200.000 dosis 2 y que no debería tener dificultad en conseguir el objetivo del 60 por ciento de los mayores de 50 con la vacunación completa. Las medidas de restricción al ingreso de personas desde el extranjero aseguraron hasta ahora que la variante Delta no haya impactado fuertemente y por eso los números de contagios siguen bajando. Este último dato es de magnitud: no han sido muchos los países que lograron ir reduciendo los casos en pleno invierno, la estación tradicional de los virus respiratorios como la covid.Cómo sigue la vacunación contra la covid esta semana

- Dosis 2 de AstraZeneca (a menos de 60 días de la primera); dosis 2 de Sinopharm (un poco más de 21 días), vacuna norteamericana Moderna, usada como segundo componente, y dosis 2 de Sputnik (lo dicho, entre 75 y 100 días) que llegaron de Moscú la semana pasada. A la lista se agregan entonces las 248 mil dosis autorizadas por Gamaleya, aunque el Ministerio de Salud las tiene que distribuir. Todas esas vacunas están destinadas a completar esquemas de vacunación.

- Aunque ya se inmunizó al 80 por ciento de los mayores de 18 con al menos una dosis, quedan todavía personas a las que se aplican dosis 1, tanto de Sinopharm como de AstraZeneca e incluso la Sputnik V componente 1, de las que se liberaron casi un millón de dosis terminadas en el Laboratorio Richmond.

- Adolescentes de 12 a 17 años, con enfermedades previas, con la vacuna Moderna.

Vuelos a China en busca de vacunas Sinopharm

Como se ha dicho, este miércoles sale hacia Beijing el primero de los vuelos de Aerolíneas Argentinas de agosto, que traerán, en total, 8 millones de dosis de Sinopharm. Gran parte de esas vacunas serán destinadas a segundas dosis, o sea a completar los 8 millones que se aplicaron en julio. Los vuelos están demorados porque aparecieron nuevos contagios en China y hay restricciones a la llegada de aviones y medidas adicionales de precaución porque las autoridades chinas consideran que los contagios vienen del exterior. Se están reprogramando vuelos, pero la idea es que se puedan completar los envíos en tres semanas.Nuevas partidas de Astra-Zeneca

Respecto de las vacunas de Oxford/AstraZeneca -ya autorizadas como segundas dosis de Sputnik- se están esperando nuevas partidas. El laboratorio británico prometió 3.500.000 dosis en agosto y hasta el momento sólo llegaron 530 mil desde Albuquerque, donde se completa la producción iniciada en la Argentina por el Laboratorio mAbxience, del Grupo Insud. Aunque la oposición hizo foco en Spuntik, los atrasos son de todas las vacunas. La alianza de organizaciones no gubernamentales conocida como Oxfam sostiene que los laboratorios Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson privilegiaron a los países ricos y les vendieron nada menos que el 90 por ciento de su producción, quedándose con sobreprecios de 41 mil millones de dólares. Según los cálculos de Oxfam, el costo de las vacunas se sitúa en alrededor de U$S 1,20 y los laboratorios llegaron a venderlas a 24 veces su costo de producción. Y esa concentración de vacunas en los países ricos hace que sean reiterados los atrasos en la provisión a las demás naciones. Aún así, la Argentina ya tiene la misma cantidad de vacunados con una dosis que Estados Unidos y avanza rápidamente con la aplicación del segundo componente.Compra de trenes: avanzan acuerdos con China y Rusia

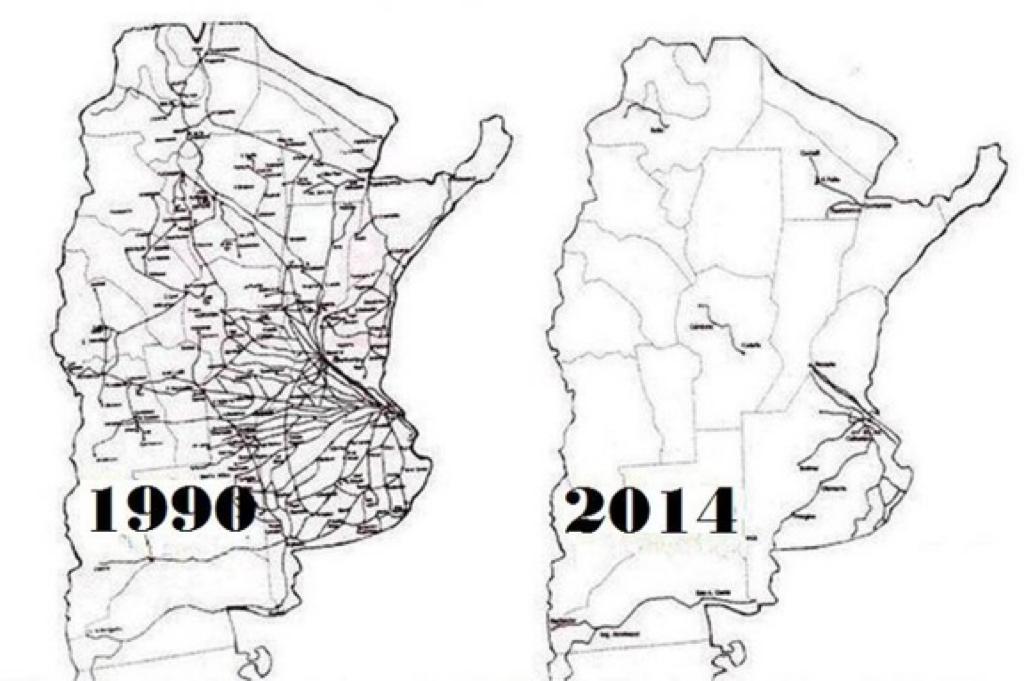

El Gobierno estudia acuerdos con China y Rusia para ampliar y renovar el sistema ferroviario argentino. Se piensa en coches nuevos para la línea Belgrano Sur, formaciones para el Sarmiento y también para las líneas Roca y San Martín. La intención es lanzar 100 trenes de cercanía hasta fines de 2023, durante la gestión de Alberto Fernández. También hay proyectos para mejorar la logística de Vaca Muerta.

Observaciones de AgendAR:

El desguace del sistema ferroviario argentino, que fue el más importante, por muy lejos, de la América del Sur, y el deterioro de lo que restaba, que se ha prolongado por décadas, merece un análisis profundo. Que se ha hecho, en muchos libros. Pero un tema aparte, que también merece atención, es porque no se ha recuperado, ni se han hecho intentos serios para hacerlo, la industria de la fabricación y reparación de material ferroviario. En cada oportunidad que un gobierno argentino despertó a la necesidad de reconstruir, aunque sea en parte, los ferrocarriles argentinos, aparecieron motivos de urgencia y de costos que empujaron la decisión de comprar afuera. Creemos que es necesario encarar ese desafío. Más allá de las urgencias del momento.

Productos orgánicos: una oportunidad para Argentina

«La oportunidad que se abre para el intercambio comercial con Estados Unidos en la industria alimenticia es fenomenal. Nuestro país se encuentra entre los primeros productores orgánicos del mundo y ha logrado un alto valor agregado y nutricional para sus alimentos», afirma el embajador argentino en EE.UU., Jorge Argüello.

La pandemia trajo cambios profundos de diverso orden: transformaciones políticas, económicas, productivas y sociales. El proceso de adaptación a la nueva normalidad implicó también modificaciones en las rutinas y los hábitos alimentarios. En Estados Unidos, los consumidores pasaron de tener varias comidas fuera de su hogar a abastecer el total de su alimentación a través de compras en supermercados y almacenes. Así, comenzaron a prestar mayor atención a la calidad de los productos que ingieren. Quienes ya compraban alimentos orgánicos incrementaron sustancialmente su consumo, mientras los que no lo hacían comenzaron a incorporarlos a sus dietas. Esto condujo a una verdadera explosión del sector: en 2020, si se consideran los productos orgánicos no alimenticios, como textiles, cosméticos y juguetes, las ventas superaron los 60 mil millones de dólares, lo que refleja un crecimiento que duplica al de 2019. Solamente el segmento de productos frescos orgánicos representó ventas por 18.200 millones de dólares. La oportunidad que se abre para el intercambio comercial con la Argentina en esta industria es fenomenal. Nuestro país se encuentra entre los primeros productores orgánicos del mundo y ha logrado un alto valor agregado y nutricional para sus alimentos. Es un segmento de fuerte impronta federal, ya que la producción de orgánicos se extiende en todas las provincias argentinas. Respaldada por una política pública de rumbo definido, la producción genera beneficios económicos y sociales: mejora los ingresos de los pequeños productores y de la agricultura familiar, impulsa una creciente capacitación en el manejo de las tecnologías involucradas, fortalece las economías regionales, contribuye al desarrollo rural y colabora con el cuidado del ambiente a través de la descarbonización y el cuidado del suelo y agua, entre otros beneficios. En 2020, la Argentina fue el tercer abastecedor del mercado estadounidense, con ventas por 163 millones de dólares. Los principales productos de esta canasta fueron el maíz amarillo, porotos de soja, azúcar de caña, peras, arándanos, manzanas, arvejas, miel, arroz, aceite de oliva, limones, jugo de manzana, aceite de oliva, ajo y vino tinto, blanco y espumante, entre otros. La producción orgánica nacional muestra una gran diversidad, que refleja la diferencia de climas y suelos propios de un extenso territorio. La articulación con Estados Unidos conlleva el beneficio adicional de traccionar sistemas productivos de pequeña escala, que tienen un alto índice de empleo informal, hacia la legalidad. Las empresas que exportan a este país perfeccionan sus dinámicas desde todo punto de vista: son mejores empleadoras, capacitan a su personal, tienden a la formalidad y cumplen los exigentes requisitos de inocuidad alimentaria. Muchas de ellas han logrado sus certificaciones con gran esfuerzo de adaptación e inversión. Consciente de la oportunidad para crecer en este dinámico mercado, el sector orgánico argentino se hará presente en la feria BioFach América 2021, en Filadelfia, un prestigioso evento que en 2019 reunió a 200 expositores orgánicos y más de 29 mil visitantes. La Argentina asistirá este año con 17 compañías que esperan exhibir la calidad de su oferta y profundizar sus vínculos con importadores y distribuidores. Exportadores de aceite de maní, legumbres, azúcar y mieles, cosméticos, chía y sésamo, arroz, garbanzos y porotos, entre otros productos orgánicos, estarán a disposición de las grandes cadenas de supermercados y almacenes para seguir abasteciendo al demandante mercado de Estados Unidos. También viajarán dos certificadoras que ayudan a cumplir con los exigentes requisitos de las autoridades locales. Todas las variables en juego en esta interacción entre ambos países son positivas: desarrollo de las pymes y las economías regionales, mejores procesos productivos, cuidado del medioambiente y dietas nutritivas y saludables.La foto «premiada», de la contaminación

La contaminación de las fábricas de pescado tiñó el agua de color rosa intenso en esta laguna en Chubut, Argentina.

(Esta foto ha sido seleccionada entre las tomas científicas más nítidas del mes, seleccionadas por el equipo de fotografía de Nature, una de las publicaciones científicas más importantes del mundo). El tono brillante es causado por el sulfito de sodio, un compuesto antibacteriano que se usa para conservar los camarones. Cuando las protestas detuvieron a los camiones que transportaban desechos de pescado a través del pueblo de Rawson a las plantas de tratamiento, las autoridades de Chubut dieron permiso a las fábricas para arrojar sus desechos en la laguna. El jefe de control ambiental de la provincia, Juan Micheloud, afirma que el color rosa «no causa daños». Los activistas ambientales locales condenaron la medida y expresaron su preocupación de que los desechos puedan dañar la vida silvestre.General Juan Martín Paleo: «La importancia del Poder Aeroespacial para la Defensa Nacional»

Se cumple hoy un nuevo aniversario de la creación de la Escuela de Aviación Militar el 10 de agosto de 1912, fecha elegida por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para conmemorar su nacimiento. Quiero transmitir mis felicitaciones a los hombres y mujeres que componen la FAA por toda la entrega y compromiso con el que realizan su invaluable trabajo cotidiano.

Operar en el aire es una de las técnicas más hostiles para el hombre e implica tener un carácter y templanza muy especiales. Desde la Conducción Estratégica Militar se tiene plena consciencia, tal como lo señaló oportunamente la Conducción Política de la Defensa, sobre los efectos de la “curva de desinversión en defensa” y cómo ha afectado a las capacidades y al adiestramiento de las Fuerzas Armadas en general y de la Fuerza Aérea en particular.

Es invalorable todo el ingenio y esfuerzo con el que los efectivos de la FAA han mantenido las capacidades existentes para adiestrarse de la mejor forma posible, pero sabemos que eso no es suficiente. Es por eso que, desde la creación del FONDEF por la actual gestión de la cartera de defensa, resulta prioritario la recuperación de la capacidad de “caza multirrol” y de la defensa misilística de área. Son proyectos, en especial la adquisición de una escuadrilla de aviones caza multirrol, por los cuáles la conducción política de la defensa y la militar están trabajando en forma conjunta para que se materialicen a la mayor brevedad posible.

Resulta propicio entonces preguntarnos ¿Por qué Argentina necesita con tanta urgencia recuperar la capacidad de caza multirrol? Lo que, necesariamente, nos lleva a responder una pregunta más importante ¿Por qué es importante para la defensa nacional recuperar en forma progresiva y sistémica las capacidades que hacen a nuestro poder aéreo? En este breve artículo trataré de explicar la importancia que tiene disponer de un adecuado poderío aeroespacial para la defensa nacional.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Y2FBZH46D5FRLI4ZD5EJID7CAQ.png%20420w)

A comienzos del siglo XXI estamos viendo un nuevo cambio en la guerra aérea que es el empleo masivo de drones (incluso por países de bajos recursos) que han paralizado las operaciones terrestres de los ejércitos rivales, como ocurrió en el reciente conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Podrá el lector que vio las formas y coreografías durante la inauguración de los juegos olímpicos de Tokio imaginar la aplicación militar que tienen los enjambres de drones actuando en forma coordinada.

El poder aeroespacial no sólo resulta útil para el conflicto armado en forma abierta, sino que también, como lo afirma el académico Robert Pape es una herramienta muy útil para la proyección de poder global y la coerción, entendido esto como la capacidad de influir en la conducta de un estado mediante la amenaza del empleo de la fuerza o mediante ataques puntuales.

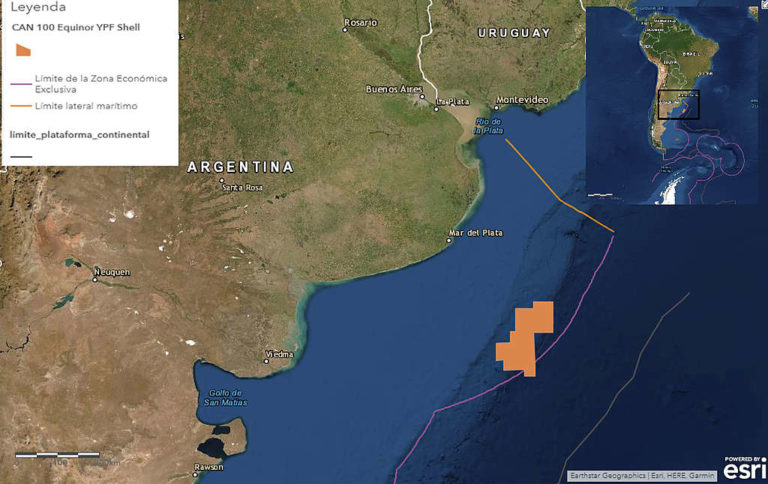

Atento a esto y como bien señala la reciente Directiva de Política de Defensa Nacional, el Atlántico Sur se convirtió en una zona de gran interés para las grandes potencias debido a sus recursos naturales y en particular por su geografía continental e insular, que otorga una capacidad de proyección hacia la Antártida. En un clima de incertidumbre global y competencia geopolítica no es impensado que Argentina pueda ser víctima de una coerción por parte de una potencia extra regional cuyos intereses en el Atlántico Sur y Antártida estén en conflicto con el ejercicio de nuestra soberanía.

El poder aeroespacial, actuando en forma conjunta, será una de nuestras primeras líneas de defensa para disuadir ese tipo de agresión. Para lograr ese efecto, resulta esencial disponer de una capacidad de caza multirol moderna con la autonomía suficiente y capacidad de reabastecimiento en vuelo que permita operar no sólo en el espacio aéreo continental, sino también en el marítimo bajo jurisdicción argentina.

En segundo lugar, el poder aeroespacial brinda una capacidad fundamental para el ejercicio de soberanía efectiva que es la de proporcionar consciencia situacional mediante una red de sensores de tierra (radares), satélites y aviones con distinto tipo de radares y sensores.

La Argentina ya cuenta con el desarrollo de radares militares 3D; ha concretado la integración al Pucará-Fénix de un Pod con capacidad de realizar tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR); es uno de los pocos países en el mundo con capacidad de desarrollo satelital propio, y está en los planes a futuro la adquisición de un avión capaz de ejercer dichas tareas. Para diseñar una estrategia defensiva, como lo señala la DPDN, es de vital importancia contar con las capacidades que anticipen con la mayor antelación posible las amenazas que pueda recibir.

En tercer lugar, para un país que posee la octava superficie continental del mundo resulta fundamental tener una capacidad de transporte de corto y largo alcance que permita movilizar y abastecer en forma rápida a los efectivos que sean necesarios para responder ante una situación de crisis o amenaza en cualquier punto de nuestro país. La aviación de transporte ha resultado ser muy útil en tiempos de paz tal como se vio en la repatriación de compatriotas durante la pandemia, el abastecimiento a pueblos aislados y de las bases argentinas en la Antártida.

Desde el punto de vista de la tecnología, el poder aeroespacial es el más desarrollado mundialmente; la evolución del mismo trae aparejado un mayor desarrollo tecnológico, la creación de cadenas de alto valor agregado y la aplicación de conocimientos científicos de uso dual. La integración con el sector privado y universitario será vital para el desarrollo de nuestro poder aeroespacial autónomo y es uno de los principales objetivos del FONDEF. Para el conflicto moderno resultará indispensable contar con sensores de alta tecnología, capacidad de guerra electrónica, drones y diversos sistemas de inteligencia artificial aplicados a los sistemas de armas. Cabe destacar que ninguna de estas tecnologías es inaccesible o imposible de desarrollar para la Argentina. El poder aeroespacial de esta forma también contribuye al desarrollo científico tecnológico nacional.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KRUU3HWXQZC2DGGPXVFHJ25AU4.png%20420w)

Finalmente, cómo hemos señalado en otras oportunidades no es inteligente copiar o seguir doctrinas de otras potencias. Debemos desarrollar nuestra propia doctrina militar. La Argentina requiere de un poder aeroespacial razonable que satisfaga nuestras propias necesidades estratégicas. La doctrina de nuestra Fuerza Aérea debe estar acorde con nuestra realidad socioeconómica y demográfica. La doctrina deberá seguir los lineamientos de una estrategia conjunta multicapa de restricción de área. Dicha estrategia no busca la victoria decisiva, o en este caso la superioridad aérea mediante la destrucción física de la fuerza aérea agresora, sino el desgaste del atacante hasta afectar su voluntad de combate.

Para ello, será necesario contar con una FAA que en el marco del accionar conjunto tenga la capacidad de:

- negar o, al menos, limitar la superioridad aérea enemiga en una situación de relación de fuerzas asimétrica procurando el desgaste de la fuerza agresora;

- realizar en tiempo oportuno ataques contra objetivos críticos o de alto valor estratégico de la fuerza agresora tanto en tierra como en mar;

- realizar operaciones de vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica;

- proveer movilidad aérea;

- realizar misiones de apoyo aéreo a las Fuerzas terrestres, entre otras.

La robotización y automatización de los sistemas de armas aéreos y el desarrollo de software, especialmente la IA (inteligencia artificial) serán fundamentales para alcanzar lo anteriormente mencionado. El FONDEF constituye la herramienta cuya continuidad nos permitirá en el mediano plazo, recuperar esas capacidades.

Las FFAA deben planear para los desafíos del futuro y no hacia el pasado. Las recientes adquisiciones en materia de transporte aéreo, el incremento de las capacidades de los aviones de adiestramiento Pampa III y la dotación de capacidades de ISR a los sistemas Pucará-Fénix apuntan justamente a revertir la curva de desinversión en defensa. El trabajo conjunto de la conducción civil y militar para la pronta y urgente recuperación de la capacidad de la caza multirrol en el marco de una Fuerza Conjunta de Intervención Rápida apuntan en ese sentido. La prioridad para la conducción militar es la recuperación de capacidades y el incremento del adiestramiento para que el lema “No hay quién pueda” constituya una realidad efectiva.

(“No hay quién pueda” es la frase que distingue como grito de guerra a los pilotos de combate).Observaciones sobre la oferta de cazas F-16 de los EE.UU.

Un cliente ingenuo piensa que un avión de combate es suyo porque se lo compró. Generalmente, se equivoca.

La arquitectura informática abierta de los F-16 permitiría (se supone) que aquí puedan recibir modificaciones, repuestos o armamento de origen no necesariamente estadounidense, e incluso realizar misiones no autorizadas por los EEUU, sin que se ejecuten instrucciones escondidas por “inware” (software inextricablemente embebido en el hardware). Esas instrucciones discapacitan las computadoras de misión y dejen los aviones en tierra.

Ésta no es una costumbre únicamente militar. Los fabricantes de maquinaria de construcción y agrícola de los EEUU hace más de una década que impiden mediante “inware” que los usuarios reparen sus vehículos por su cuenta, o con mecánicos no autorizados, o usando repuestos de marca no oficial. Cuando el equipo detecta mecánica o componentes no autorizados, entra a funcionar un tiempo en «safe mode», con potencia y funciones disminuidas, hasta apagarse.

El fabricante sigue siendo el dueño real de lo que pagaste como tuyo. Legalmente, se ampara en que compraste los fierros, no el «software», que sigue siendo del diseñador, aunque pueda constituir el 30 o el 50% del valor del aparato. Cuanto más sofisticado es lo que te comprás, menos te pertenece.

Esto ha dado pie a juicios colectivos, a organizaciones llamadas genéricamente RxR (“Right to Repair”), y a la compra de software trucho de origen ucraniano y ruso por parte de los productores rurales estadounidenses del Midwest, sumamente republicanos y de derecha, pero no idiotas.

En el campo militar, los únicos fabricantes que hoy por hoy venden aviones libres de esta peste de la informática cerrada son los rusos, chinos, pakistaníes, indios y tal vez los suecos.

Por supuesto, no es imposible que en el pajar de líneas de código del abundante software de los F-16 que nos ofrece Richardson se esconda una aguja sutil pero puntuda: algún “backdoor” que deje toda la flota en tierra a toque de botón. Y que ese botón sea pulsado no bien la Argentina cruce de algún modo importante la política externa o de defensa de los EEUU.

Pero eso, compatriotas, es algo que la Argentina está obligada a hacer porque su constitución reclama propiedad sobre las Islas Malvinas y aguas territoriales, así como las Shetland y las Orcadas del Sur. Y no somos Beatriz Sarlo, lectores: en materia de islas, defendemos nuestra constitución tal cual está.

¿Se le puede comprar a la OTAN armas contra la OTAN? Es la pregunta del millón, y también es perfectamente idiota. Esa organización es hipótesis número uno de conflicto para la Argentina porque su segunda potencia, el Reino Unido, se quedó con las islas demasiado famosas, pero también con 1,65 millones de km2 de mar donde antes de la guerra de 1982, Argentina podía pescar y buscar hidrocarburos.

La oferta de Richardson tiene más cosas a mirar con la lupa.

Viene con un monto no divulgado, que incluye armamento aire-aire y aire-tierra, cuyas especificaciones tampoco se han divulgado.

Demasiadas cosas no divulgadas. ¡Misiles por fin! ¿Pero cuáles? Parece que por primera vez los EEUU nos ofrecen aviones con algo más que un cañón de 20 o 30 mm. En la lucha aérea a larga distancia o BVR (Beyond Visual Range) el cañón es tan útil como un pelapapas en un combate a sable. ¿EEUU incluirá entonces misiles infrarrojos y radáricos avanzados?

Es significativo que no se digan cuáles, y cuál es su precio. Por todo lo dicho antes, no creo que los EEUU incluyan nada capaz de enfrentar un Eurofighter Typhoon británico operando desde la base de Mount Pleasant y dotado de misiles Meteor, cuyo alcance llega a los 300 km.

El ofrecimiento de Richardson trae una “yapa”: la donación “en calidad de fraternidad” de 18 F-16 AB que están en el desierto de Mojave desde 1998 “con sólo 10 años de uso”. Respecto de estos, EEUU insiste en que sus células (el conjunto estructural fuselaje-alas) tienen un amplio remanente de horas de vida.

Es cierto que la vida útil de la célula del F-16 es fenomenal. Si no se lo carga con excesiva munición, y no se lo somete seguido a la tortura de maniobras de 8 o 9 gravedades, se sabe que puede durar 6000 horas, e incluso 8000.

Pero habida cuenta de que los modelos AB fueron fabricados entre 1978 y 1985, si tienen tanta vida útil por delante es seguramente porque debían usarlos sólo señoritas ancianas, y únicamente para ir a misa. Estimadas/os, estamos ante un caso de “joya nunca taxi”.

Lo que nos lleva a otro problema. El F-16, como muy pocos clásicos (el MiG 21, sin duda), se fabricó y vendió tanto que hay más de 45 versiones y modelos repartidos sobre 26 países usuarios, y hubo fabricantes autorizados en Bélgica, Holanda, Turquía (ya no más), Corea del Sur e incluso Japón, que lo usó como base de su propio caza monomotor.

El F-16 va para 43 años en vuelo y se vendieron casi 4600 unidades, pero de aquí a 5 años la producción tal vez se termine: Lockheed Martin cerró hace años la fabricación masiva de F-16 en Fort Worth, Texas, y el plan era mantener una única y última línea de producción en Greeneville, South Carolina, hasta 2026, para fabricar los últimos 128 aviones para Bahrein, Eslovaquia, Bulgaria y Taiwan.

Esos eran los planes. Sin embargo, el fracaso económico del F-35, el monomotor de 5ta generación destinado a reemplazar “definitivamente” al F-16, ha obligado al Pentágono a cambiar de idea.

El F-35 tiene un precio que nadie quiere confesar: está entre los U$ 100/120 y los U$ 180 millones, amén de mucho mantenimiento y un costo de hora de vuelo que el portal especializado Aviatia estima en U$ 43.200. Con esos números, incluso a las fuerzas aéreas más ricas del mundo les es imposible tener recursos humanos suficientemente entrenados, pongamos, 200 horas/año de vuelo, que era el estándar argentino en aviación de caza en 1982.

El avión que devora a sus clientes

Un cliente ingenuo piensa que un avión de combate es suyo porque se lo compró. Generalmente, se equivoca.

La arquitectura informática abierta de los F-16 permitiría (se supone) que aquí puedan recibir modificaciones, repuestos o armamento de origen no necesariamente estadounidense, e incluso realizar misiones no autorizadas por los EEUU, sin que se ejecuten instrucciones escondidas por “inware” (software inextricablemente embebido en el hardware). Esas instrucciones discapacitan las computadoras de misión y dejen los aviones en tierra.

Ésta no es una costumbre únicamente militar. Los fabricantes de maquinaria de construcción y agrícola de los EEUU hace más de una década que impiden mediante “inware” que los usuarios reparen sus vehículos por su cuenta, o con mecánicos no autorizados, o usando repuestos de marca no oficial. Cuando el equipo detecta mecánica o componentes no autorizados, entra a funcionar un tiempo en «safe mode», con potencia y funciones disminuidas, hasta apagarse.

El fabricante sigue siendo el dueño real de lo que pagaste como tuyo. Legalmente, se ampara en que compraste los fierros, no el «software», que sigue siendo del diseñador, aunque pueda constituir el 30 o el 50% del valor del aparato. Cuanto más sofisticado es lo que te comprás, menos te pertenece.

Esto ha dado pie a juicios colectivos, a organizaciones llamadas genéricamente RxR (“Right to Repair”), y a la compra de software trucho de origen ucraniano y ruso por parte de los productores rurales estadounidenses del Midwest, sumamente republicanos y de derecha, pero no idiotas.

En el campo militar, los únicos fabricantes que hoy por hoy venden aviones libres de esta peste de la informática cerrada son los rusos, chinos, pakistaníes, indios y tal vez los suecos.

Por supuesto, no es imposible que en el pajar de líneas de código del abundante software de los F-16 que nos ofrece Richardson se esconda una aguja sutil pero puntuda: algún “backdoor” que deje toda la flota en tierra a toque de botón. Y que ese botón sea pulsado no bien la Argentina cruce de algún modo importante la política externa o de defensa de los EEUU.

Pero eso, compatriotas, es algo que la Argentina está obligada a hacer porque su constitución reclama propiedad sobre las Islas Malvinas y aguas territoriales, así como las Shetland y las Orcadas del Sur. Y no somos Beatriz Sarlo, lectores: en materia de islas, defendemos nuestra constitución tal cual está.

¿Se le puede comprar a la OTAN armas contra la OTAN? Es la pregunta del millón, y también es perfectamente idiota. Esa organización es hipótesis número uno de conflicto para la Argentina porque su segunda potencia, el Reino Unido, se quedó con las islas demasiado famosas, pero también con 1,65 millones de km2 de mar donde antes de la guerra de 1982, Argentina podía pescar y buscar hidrocarburos.

La oferta de Richardson tiene más cosas a mirar con la lupa.

Viene con un monto no divulgado, que incluye armamento aire-aire y aire-tierra, cuyas especificaciones tampoco se han divulgado.

Demasiadas cosas no divulgadas. ¡Misiles por fin! ¿Pero cuáles? Parece que por primera vez los EEUU nos ofrecen aviones con algo más que un cañón de 20 o 30 mm. En la lucha aérea a larga distancia o BVR (Beyond Visual Range) el cañón es tan útil como un pelapapas en un combate a sable. ¿EEUU incluirá entonces misiles infrarrojos y radáricos avanzados?

Es significativo que no se digan cuáles, y cuál es su precio. Por todo lo dicho antes, no creo que los EEUU incluyan nada capaz de enfrentar un Eurofighter Typhoon británico operando desde la base de Mount Pleasant y dotado de misiles Meteor, cuyo alcance llega a los 300 km.

El ofrecimiento de Richardson trae una “yapa”: la donación “en calidad de fraternidad” de 18 F-16 AB que están en el desierto de Mojave desde 1998 “con sólo 10 años de uso”. Respecto de estos, EEUU insiste en que sus células (el conjunto estructural fuselaje-alas) tienen un amplio remanente de horas de vida.

Es cierto que la vida útil de la célula del F-16 es fenomenal. Si no se lo carga con excesiva munición, y no se lo somete seguido a la tortura de maniobras de 8 o 9 gravedades, se sabe que puede durar 6000 horas, e incluso 8000.

Pero habida cuenta de que los modelos AB fueron fabricados entre 1978 y 1985, si tienen tanta vida útil por delante es seguramente porque debían usarlos sólo señoritas ancianas, y únicamente para ir a misa. Estimadas/os, estamos ante un caso de “joya nunca taxi”.

Lo que nos lleva a otro problema. El F-16, como muy pocos clásicos (el MiG 21, sin duda), se fabricó y vendió tanto que hay más de 45 versiones y modelos repartidos sobre 26 países usuarios, y hubo fabricantes autorizados en Bélgica, Holanda, Turquía (ya no más), Corea del Sur e incluso Japón, que lo usó como base de su propio caza monomotor.

El F-16 va para 43 años en vuelo y se vendieron casi 4600 unidades, pero de aquí a 5 años la producción tal vez se termine: Lockheed Martin cerró hace años la fabricación masiva de F-16 en Fort Worth, Texas, y el plan era mantener una única y última línea de producción en Greeneville, South Carolina, hasta 2026, para fabricar los últimos 128 aviones para Bahrein, Eslovaquia, Bulgaria y Taiwan.

Esos eran los planes. Sin embargo, el fracaso económico del F-35, el monomotor de 5ta generación destinado a reemplazar “definitivamente” al F-16, ha obligado al Pentágono a cambiar de idea.

El F-35 tiene un precio que nadie quiere confesar: está entre los U$ 100/120 y los U$ 180 millones, amén de mucho mantenimiento y un costo de hora de vuelo que el portal especializado Aviatia estima en U$ 43.200. Con esos números, incluso a las fuerzas aéreas más ricas del mundo les es imposible tener recursos humanos suficientemente entrenados, pongamos, 200 horas/año de vuelo, que era el estándar argentino en aviación de caza en 1982.

El avión que devora a sus clientes

El F-35 es un avión que devora a sus clientes, y por ende, a 5 años de su despliegue, estos no le sobran: sobre 1800 pedidos previstos por Lockheed Martin, sólo 370 vuelan hoy en la aeronáutica yanqui, la británica, la noruega, la israelí, la australiana, la japonesa y la italiana.

El resto de la vasta clientela aeronáutica de los EEUU, y el general Charles Brown, jefe de estado mayor de la USAF, no quieren saber más nada del F-35. Es demasiado caro como para meterlo en guerras, en las que las cosas se arruinan y se rompen.

Filipinas, por esa causa, acaba de pedir 12 Block 70/72 de las series C y D, y no es imposible que tenga imitadores. Alemania se abstuvo enérgicamente del F-35. Quizás otros países mantengan abierta la producción del F-16 hasta bien pasados los años ’30, y podrían ser más si EEUU no logra sustituir rápido el F-35 por un monomotor de 5ta o 6ta generación, pero de costos sensatos.

Lo que no pinta sensato es apostar a la sensatez de los EEUU y/o de sus clientes aeronáuticos, y a que el viejo F-16 siga fabricándose pasado 2040. Lo que compremos hoy tiene que seguir volando hasta mucho después. Aquí no solemos cambiar de aviones como de camisa.

Probablemente es por una causa parecida que los Emiratos Árabes Unidos, aunque no tienen nuestros problemas de chequera, son los financistas no muy secretos del nuevo caza monomotor ruso de 5ta generación, el Sukhoi 75 Checkmate. El nombre significa «Jaque mate». Rusia, por primera vez, bautizó un avión propio en inglés. Va con dedicatoria.

Este avión se ofrece a alrededor de U$ 30 millones, con misiles y armas de todo tipo, y es de 5ta generación: “stealth”, de baja visibilidad al radar, capaz de operar sin piloto, o con él y dirigiendo drones.

Tiene una turbina con flujo de escape vectorial. Esto último dota al Checkmate de super-maniobrabilidad, algo que empezó a existir con los últimos modelos de MiG y Sukhoi. El escape vectorial literalmente le permite bailar en el cielo al Su-57 Felon, quizás hoy el mejor caza bimotor del mundo, aunque acaso demasiado caro como para andar metiendo en desprolijas guerras. Al Su-57 por ahora le pasa lo mismo que al F-35.

Como su hermano mayor, el Felon, el pequeño Checkmate tiene un data-link para operar en red con otros cazas, radares y baterías antiaéreas terrestres, así como con aviones AWACs de alerta temprana. Y por último, es un avión super-crucero, es decir que es capaz de vuelo supersónico económico, sin emplear el postcombustor. Esto le da un alcance de 2800 km., llevando casi 8 toneladas de misiles y bombas. Aunque mientras no vuele, éstas son teorías.

Si hay que revisar antecedentes, con sus MiG-15 y 21 la vieja URSS construyó y dejó construir bajo licencia más de 15.000 y 11.500 aparatos respectivamente. Eso le dio más de medio centenar de estados clientes. Desprogramado en 1976, el MiG-21 ha sobrevivido mucho más que algunos de sus estados fabricantes y operadores. Esto se logró con una mezcla de producción a escala, sencillez técnica y durabilidad acotada que generó capacidades y precio inimitables por los fabricantes ricos. Ese «combo» contraría la cultura aeronáutica occidental.

La Rusia moderna, que presentó el Checkmate el 20 de julio pasado, parece decidida a retomar aquella política comercial: nunca prometió tanto por tan poco, y pocas veces fue tan escuchada.

Es un fenómeno de contexto. Parte de la vieja clientela de los EEUU está sacando cuentas de que no le alcanza para el F-35, pero no cree que el F-16 pueda ser tan modernizable como para ingresar a la 5ta generación. Esto lo ha dicho el propio general Brown. A confesión de parte, quien se compra una flota de F-16, sabe que se puede estar comprando dos problemas: uno de software (del que ya se habló), y otro de hardware (los repuestos podrían desaparecer).

Más allá de que este formidable caza histórico, el F-16, siga o no fabricándose, ha tenido tantas mejoras de aviónica, sensores, motorización e incluso estructura, que hoy mismo hay que tocar bastantes timbres para encontrar las aviopartes adecuadas. Y el problema mayor lo tienen las variantes y modelos de antigüedad francamente geológica.

Los que la Tta. Generala Richardson nos ofrece “de onda” no son aviones meramente viejos sino venerables, y el intento de tenerlos volando dentro de 10 años podría hundir financieramente a la Fuerza Aérea Argentina, o dejarla discapacitada en tierra, o ambas cosas. ¿No nos está pasando eso desde hace años con los A4-AR comprados de 3ra mano por Carlos Menem, reacondicionados “a nuevo” hace 25 años en Córdoba?

Hay regalos y presentes griegos, como atestiguarían los troyanos, de seguir vivos. En términos económicos, los 18 F-16 AB “de chiripa” son un caballo de Troya.

Lejos de comernos vivos por futuristas, como los F-35, esos F-16 setentosos nos pueden devorar de puro viejos.

¿Jaque mate?

El F-35 es un avión que devora a sus clientes, y por ende, a 5 años de su despliegue, estos no le sobran: sobre 1800 pedidos previstos por Lockheed Martin, sólo 370 vuelan hoy en la aeronáutica yanqui, la británica, la noruega, la israelí, la australiana, la japonesa y la italiana.

El resto de la vasta clientela aeronáutica de los EEUU, y el general Charles Brown, jefe de estado mayor de la USAF, no quieren saber más nada del F-35. Es demasiado caro como para meterlo en guerras, en las que las cosas se arruinan y se rompen.

Filipinas, por esa causa, acaba de pedir 12 Block 70/72 de las series C y D, y no es imposible que tenga imitadores. Alemania se abstuvo enérgicamente del F-35. Quizás otros países mantengan abierta la producción del F-16 hasta bien pasados los años ’30, y podrían ser más si EEUU no logra sustituir rápido el F-35 por un monomotor de 5ta o 6ta generación, pero de costos sensatos.

Lo que no pinta sensato es apostar a la sensatez de los EEUU y/o de sus clientes aeronáuticos, y a que el viejo F-16 siga fabricándose pasado 2040. Lo que compremos hoy tiene que seguir volando hasta mucho después. Aquí no solemos cambiar de aviones como de camisa.

Probablemente es por una causa parecida que los Emiratos Árabes Unidos, aunque no tienen nuestros problemas de chequera, son los financistas no muy secretos del nuevo caza monomotor ruso de 5ta generación, el Sukhoi 75 Checkmate. El nombre significa «Jaque mate». Rusia, por primera vez, bautizó un avión propio en inglés. Va con dedicatoria.

Este avión se ofrece a alrededor de U$ 30 millones, con misiles y armas de todo tipo, y es de 5ta generación: “stealth”, de baja visibilidad al radar, capaz de operar sin piloto, o con él y dirigiendo drones.

Tiene una turbina con flujo de escape vectorial. Esto último dota al Checkmate de super-maniobrabilidad, algo que empezó a existir con los últimos modelos de MiG y Sukhoi. El escape vectorial literalmente le permite bailar en el cielo al Su-57 Felon, quizás hoy el mejor caza bimotor del mundo, aunque acaso demasiado caro como para andar metiendo en desprolijas guerras. Al Su-57 por ahora le pasa lo mismo que al F-35.

Como su hermano mayor, el Felon, el pequeño Checkmate tiene un data-link para operar en red con otros cazas, radares y baterías antiaéreas terrestres, así como con aviones AWACs de alerta temprana. Y por último, es un avión super-crucero, es decir que es capaz de vuelo supersónico económico, sin emplear el postcombustor. Esto le da un alcance de 2800 km., llevando casi 8 toneladas de misiles y bombas. Aunque mientras no vuele, éstas son teorías.

Si hay que revisar antecedentes, con sus MiG-15 y 21 la vieja URSS construyó y dejó construir bajo licencia más de 15.000 y 11.500 aparatos respectivamente. Eso le dio más de medio centenar de estados clientes. Desprogramado en 1976, el MiG-21 ha sobrevivido mucho más que algunos de sus estados fabricantes y operadores. Esto se logró con una mezcla de producción a escala, sencillez técnica y durabilidad acotada que generó capacidades y precio inimitables por los fabricantes ricos. Ese «combo» contraría la cultura aeronáutica occidental.

La Rusia moderna, que presentó el Checkmate el 20 de julio pasado, parece decidida a retomar aquella política comercial: nunca prometió tanto por tan poco, y pocas veces fue tan escuchada.

Es un fenómeno de contexto. Parte de la vieja clientela de los EEUU está sacando cuentas de que no le alcanza para el F-35, pero no cree que el F-16 pueda ser tan modernizable como para ingresar a la 5ta generación. Esto lo ha dicho el propio general Brown. A confesión de parte, quien se compra una flota de F-16, sabe que se puede estar comprando dos problemas: uno de software (del que ya se habló), y otro de hardware (los repuestos podrían desaparecer).

Más allá de que este formidable caza histórico, el F-16, siga o no fabricándose, ha tenido tantas mejoras de aviónica, sensores, motorización e incluso estructura, que hoy mismo hay que tocar bastantes timbres para encontrar las aviopartes adecuadas. Y el problema mayor lo tienen las variantes y modelos de antigüedad francamente geológica.

Los que la Tta. Generala Richardson nos ofrece “de onda” no son aviones meramente viejos sino venerables, y el intento de tenerlos volando dentro de 10 años podría hundir financieramente a la Fuerza Aérea Argentina, o dejarla discapacitada en tierra, o ambas cosas. ¿No nos está pasando eso desde hace años con los A4-AR comprados de 3ra mano por Carlos Menem, reacondicionados “a nuevo” hace 25 años en Córdoba?

Hay regalos y presentes griegos, como atestiguarían los troyanos, de seguir vivos. En términos económicos, los 18 F-16 AB “de chiripa” son un caballo de Troya.

Lejos de comernos vivos por futuristas, como los F-35, esos F-16 setentosos nos pueden devorar de puro viejos.

¿Jaque mate?

El Su-75 Checkmate ruso, que todavía no vuela pero ya está jaqueando a todos los fabricantes de cazas monomotores del mundo.

Sumando antigüedades y modelos, entre las unidades vendidas y las regaladas, quedaríamos con 44 F-16 de modelos lo suficientemente distintos como para dificultar una práctica inevitable en las fuerzas aéreas pobres. Nos resultará complicado «canibalizar» a los más viejos para que sigan volando los más nuevos, cuando empiecen a faltar repuestos.

La oferta de Richardson nos dejaría aparentemente como Chile en los números (no es casualidad).

Pero estaríamos bastante peor, si se mira con atención. De los 44 F-16 de la FACH (Fuerza Aérea de Chile), sólo hay Block 50 adquiridos en EEUU, y Block 20 MLU, comprados a Holanda. Dentro de ese caos hay cierto método. Eso seguramente se mide en disponibilidad. Chile puede transformar algunos aviones en repuestos de otros, en un apurón. Eso significa durar meses en guerra, no semanas.

Pero quien escribe estas líneas no cree que los 44 aviones chilenos puedan revistar mañana en orden de batalla, si se arma un pifostio mayor. Sucede otro tanto en casi todas las fuerzas aéreas sudamericanas: la aviación tripulada, estimadas/os, es carísima.

Todo gasto en importar aviones supersónicos hay que descontarlo de lo que el país debería invertir en desarrollar, fabricar y exportar sus propios drones SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), lanzado en 2014 por INVAP y el Ministerio de Defensa dirigido por Agustín Rossi. Fue interrumpido en 2016 por el ministro Jorge Aguad tras algunos éxitos iniciales, o más bien debido a ellos (ver aquí).

Entre septiembre y octubre de 2020 el minúsculo y reciente país llamado Karabaj, cuya existencia no es muy conocida en estas pampas, destruyó enteramente con drones turcos e israelíes las fuerzas armadas mucho más organizadas y poderosas de la vecina Armenia. Los drones son armas bastante baratas, y sus operadores pueden aspirar a morir de viejos.

Karabaj, que en los ’90 perdió una guerra larga contra su vecino, en esta reedición del conflicto empezó buscando y destruyendo las baterías misilísticas antiaéreas armenias, una a una. Eliminadas éstas, siguió con la fuerza aérea armenia (toda vez que osaba aterrizar), y hecho esto pasó a demoler las considerables fuerzas terrestres armenas: las columnas blindadas, los transportes de tropas, combustibles y munición.

Karabaj tenía un nuevo tipo de superioridad aérea, sin Barones Rojos para lucir ante los medios, pero de una efectividad escalofriante. Aquí casi nadie parece haberse enterado.

Cuando se firmó por fin el armisticio Karabaj ya venía atacando con sus drones kamikazes a los soldados armenios, toda vez que se atrevían a regaruparse para deambular juntos. Y hacía eso por falta de blancos más redituables, por lo cual los últimos días fueron más una cacería que una guerra.

Si los robots son el futuro de la superioridad aérea, “el futuro ya llegó, hace rato”, como decía aquel analista aeronáutico, el Indio Solari.

Si la Argentina aceptara la oferta estadounidense, lo haría porque de eso depende que el FMI le permita llegar al gobierno a fin de término, en lugar de lanzarle un “golpe de mercado”. Pero en ese «in extremis» debería limitarse a los 26 F-16 block 40. Y poner muy bajo la lupa cuál sí y cuál no.

La Armada Argentina fue menos selectiva cuando compró sus A4-Q, y la Guerra de Malvinas la encontró con una flota de ataque de 8 aviones operables, de los cuales 5 tenían fisuras en las raíces de ala. Con el estilo zigzagueante de ataque a buques de los aviadores navales, el riesgo de que las alas “aplaudieran” y se soltaran del fuselaje era muy alto. Nuestros pilotos fueron tipos valientes y atacaron igual, pero… ¿hay que pasar por esto otra vez?

Por aviones tripulados, oh, lectores, la Argentina está recibiendo propuestas técnica y económicamente muy superiores por parte de China/Pakistán (el JF-17) y de Rusia. Y en este caso no hablo del bimotor MiG 35, que nos resutaría insostenible por precio y por costo de hora de vuelo. Lo mismo nos pasaría con cualquier bimotor. La oferta Rusa ahora es otra: el monomotor Su-75 Checkmate.

El Su-75 Checkmate ruso, que todavía no vuela pero ya está jaqueando a todos los fabricantes de cazas monomotores del mundo.

Sumando antigüedades y modelos, entre las unidades vendidas y las regaladas, quedaríamos con 44 F-16 de modelos lo suficientemente distintos como para dificultar una práctica inevitable en las fuerzas aéreas pobres. Nos resultará complicado «canibalizar» a los más viejos para que sigan volando los más nuevos, cuando empiecen a faltar repuestos.

La oferta de Richardson nos dejaría aparentemente como Chile en los números (no es casualidad).

Pero estaríamos bastante peor, si se mira con atención. De los 44 F-16 de la FACH (Fuerza Aérea de Chile), sólo hay Block 50 adquiridos en EEUU, y Block 20 MLU, comprados a Holanda. Dentro de ese caos hay cierto método. Eso seguramente se mide en disponibilidad. Chile puede transformar algunos aviones en repuestos de otros, en un apurón. Eso significa durar meses en guerra, no semanas.

Pero quien escribe estas líneas no cree que los 44 aviones chilenos puedan revistar mañana en orden de batalla, si se arma un pifostio mayor. Sucede otro tanto en casi todas las fuerzas aéreas sudamericanas: la aviación tripulada, estimadas/os, es carísima.

Todo gasto en importar aviones supersónicos hay que descontarlo de lo que el país debería invertir en desarrollar, fabricar y exportar sus propios drones SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), lanzado en 2014 por INVAP y el Ministerio de Defensa dirigido por Agustín Rossi. Fue interrumpido en 2016 por el ministro Jorge Aguad tras algunos éxitos iniciales, o más bien debido a ellos (ver aquí).

Entre septiembre y octubre de 2020 el minúsculo y reciente país llamado Karabaj, cuya existencia no es muy conocida en estas pampas, destruyó enteramente con drones turcos e israelíes las fuerzas armadas mucho más organizadas y poderosas de la vecina Armenia. Los drones son armas bastante baratas, y sus operadores pueden aspirar a morir de viejos.

Karabaj, que en los ’90 perdió una guerra larga contra su vecino, en esta reedición del conflicto empezó buscando y destruyendo las baterías misilísticas antiaéreas armenias, una a una. Eliminadas éstas, siguió con la fuerza aérea armenia (toda vez que osaba aterrizar), y hecho esto pasó a demoler las considerables fuerzas terrestres armenas: las columnas blindadas, los transportes de tropas, combustibles y munición.

Karabaj tenía un nuevo tipo de superioridad aérea, sin Barones Rojos para lucir ante los medios, pero de una efectividad escalofriante. Aquí casi nadie parece haberse enterado.

Cuando se firmó por fin el armisticio Karabaj ya venía atacando con sus drones kamikazes a los soldados armenios, toda vez que se atrevían a regaruparse para deambular juntos. Y hacía eso por falta de blancos más redituables, por lo cual los últimos días fueron más una cacería que una guerra.

Si los robots son el futuro de la superioridad aérea, “el futuro ya llegó, hace rato”, como decía aquel analista aeronáutico, el Indio Solari.

Si la Argentina aceptara la oferta estadounidense, lo haría porque de eso depende que el FMI le permita llegar al gobierno a fin de término, en lugar de lanzarle un “golpe de mercado”. Pero en ese «in extremis» debería limitarse a los 26 F-16 block 40. Y poner muy bajo la lupa cuál sí y cuál no.

La Armada Argentina fue menos selectiva cuando compró sus A4-Q, y la Guerra de Malvinas la encontró con una flota de ataque de 8 aviones operables, de los cuales 5 tenían fisuras en las raíces de ala. Con el estilo zigzagueante de ataque a buques de los aviadores navales, el riesgo de que las alas “aplaudieran” y se soltaran del fuselaje era muy alto. Nuestros pilotos fueron tipos valientes y atacaron igual, pero… ¿hay que pasar por esto otra vez?

Por aviones tripulados, oh, lectores, la Argentina está recibiendo propuestas técnica y económicamente muy superiores por parte de China/Pakistán (el JF-17) y de Rusia. Y en este caso no hablo del bimotor MiG 35, que nos resutaría insostenible por precio y por costo de hora de vuelo. Lo mismo nos pasaría con cualquier bimotor. La oferta Rusa ahora es otra: el monomotor Su-75 Checkmate.

La turbina de flujo de escape dirigible Izdeliye 30 de 10 toneladas de empuje seco, y 17 con postcombustor, que dará supermaniobrabilidad y supercrucero al Su-75 Checkmate y más de 6000 horas de vuelo… cuando se termine su desarrollo.

El genial Niccolo Macchiavelli sugería al Príncipe, el soberano tipo en formación al que había que educar en el ejercicio del poder, que siempre es mejor tener dos o tres amos y no uno solo. Teniendo más de uno, a veces se pelean entre sí y el sometido adquiere ciertas libertades.

Razón por la que personalmente me decanto por una compra acotada del nuevo caza ruso: no les debemos nada, no les vendemos nada, no les compramos nada, no dependemos de Rusia. Eso sí, hay que pagar como duques. Pero venden su Checkmate a un precio desconcertantemente barato. Y con armamento muy potente.

Por ello, y de puro desconfiado, sólo compraría el caza una vez que hayamos visto cómo vuela en otros países y sepamos sus defectos. Por ahora, el mayor defecto de todos es que no existe: el prototipo volará por primera vez en 2023. El Checkmate no parece un cheque sin fondos, pero lo que no tiene es fecha.

A China ya le estamos comprando la modernización ferroviaria, dos centrales hidroeléctricas y una nuclear. Esto no nos obliga al JF-17 que nos ofrecen vía Pakistán. Por otro lado, lo cobran muy caro (U$ 40 millones el caza pelado, sin misiles, y U$ 50 con 4 infrarrojos y 2 radáricos). Si a eso le sumo que los chinos fondean nuestra moneda y son nuestro principal cliente de comercio exterior y que proveen el 50% de la flota pesquera pirata que opera, impasible, en el Mar Argentino, da para la cautela: ¿debemos agravar esa dependencia?

Pero el JF-17, pese a ser una iteración muy tardía del viejo y confiable MiG-21, tiene un defecto terriblemente parecido al del Su-75 Checkmate: la inexistencia. Del bloque III, que es el único que le podría servir a la Argentina, hay un único avión fabricado. Y está en testeo. Para el caso, de comprar chino, sería muy preferible por capacidades el Chengdu J-10C, derivado del impresionante monomotor israelí Lavi. Y el J-10C existe.

Los autodenominados americanos nos controlan por la deuda externa, pero están volviendo a lo de siempre: una oferta de chatarra por la que saben que hay altos oficiales de la FAA que se babean. Y es que desde los ’80, cuando eran cadetes y volaban aviones (muy precarios) en lugar de escritorios, soñaban con el F-16. Se comprende: es lindísimo. Lo fue siempre.

Pero desde los Mirage III, última cosa nueva y de gran calidad que adquirió la FAA en los lejanos tiempos de Onganía, nuestros aeronáuticos, de puro pro-occidentales (y no sin el encanto de las comisiones y los viajes), viven equivocándose en todas sus adquisiciones. Y no precisamente a favor del país.

Estimados, acepto comprarle aviones a quien los venga a fabricar aquí. Y dije fabricar, no recauchutar. Y que aproveche que venimos produciendo aviones desde 1927, con algunos modelos propios notables, y que podemos dar servicio técnico de cercanía en la región, asunto que puede negociarse en plan “win-win” con los lejanísimos fabricantes del continente eurasiático. La historia y la geografía nos ayudan.

Pero sobre todo, acepto comprarle a quien nos dé la transferencia de tecnología para fabricar la turbina aquí.

¿Por qué? Porque la vamos a necesitar mañana para fabricar otra cosa: drones argentinos.

La turbina de flujo de escape dirigible Izdeliye 30 de 10 toneladas de empuje seco, y 17 con postcombustor, que dará supermaniobrabilidad y supercrucero al Su-75 Checkmate y más de 6000 horas de vuelo… cuando se termine su desarrollo.

El genial Niccolo Macchiavelli sugería al Príncipe, el soberano tipo en formación al que había que educar en el ejercicio del poder, que siempre es mejor tener dos o tres amos y no uno solo. Teniendo más de uno, a veces se pelean entre sí y el sometido adquiere ciertas libertades.

Razón por la que personalmente me decanto por una compra acotada del nuevo caza ruso: no les debemos nada, no les vendemos nada, no les compramos nada, no dependemos de Rusia. Eso sí, hay que pagar como duques. Pero venden su Checkmate a un precio desconcertantemente barato. Y con armamento muy potente.

Por ello, y de puro desconfiado, sólo compraría el caza una vez que hayamos visto cómo vuela en otros países y sepamos sus defectos. Por ahora, el mayor defecto de todos es que no existe: el prototipo volará por primera vez en 2023. El Checkmate no parece un cheque sin fondos, pero lo que no tiene es fecha.

A China ya le estamos comprando la modernización ferroviaria, dos centrales hidroeléctricas y una nuclear. Esto no nos obliga al JF-17 que nos ofrecen vía Pakistán. Por otro lado, lo cobran muy caro (U$ 40 millones el caza pelado, sin misiles, y U$ 50 con 4 infrarrojos y 2 radáricos). Si a eso le sumo que los chinos fondean nuestra moneda y son nuestro principal cliente de comercio exterior y que proveen el 50% de la flota pesquera pirata que opera, impasible, en el Mar Argentino, da para la cautela: ¿debemos agravar esa dependencia?

Pero el JF-17, pese a ser una iteración muy tardía del viejo y confiable MiG-21, tiene un defecto terriblemente parecido al del Su-75 Checkmate: la inexistencia. Del bloque III, que es el único que le podría servir a la Argentina, hay un único avión fabricado. Y está en testeo. Para el caso, de comprar chino, sería muy preferible por capacidades el Chengdu J-10C, derivado del impresionante monomotor israelí Lavi. Y el J-10C existe.

Los autodenominados americanos nos controlan por la deuda externa, pero están volviendo a lo de siempre: una oferta de chatarra por la que saben que hay altos oficiales de la FAA que se babean. Y es que desde los ’80, cuando eran cadetes y volaban aviones (muy precarios) en lugar de escritorios, soñaban con el F-16. Se comprende: es lindísimo. Lo fue siempre.

Pero desde los Mirage III, última cosa nueva y de gran calidad que adquirió la FAA en los lejanos tiempos de Onganía, nuestros aeronáuticos, de puro pro-occidentales (y no sin el encanto de las comisiones y los viajes), viven equivocándose en todas sus adquisiciones. Y no precisamente a favor del país.

Estimados, acepto comprarle aviones a quien los venga a fabricar aquí. Y dije fabricar, no recauchutar. Y que aproveche que venimos produciendo aviones desde 1927, con algunos modelos propios notables, y que podemos dar servicio técnico de cercanía en la región, asunto que puede negociarse en plan “win-win” con los lejanísimos fabricantes del continente eurasiático. La historia y la geografía nos ayudan.

Pero sobre todo, acepto comprarle a quien nos dé la transferencia de tecnología para fabricar la turbina aquí.

¿Por qué? Porque la vamos a necesitar mañana para fabricar otra cosa: drones argentinos.

Daniel E. Arias

Elecciones en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz obtuvo el respaldo del electorado, a través de de 2 listas

La lista de Unidos por Salta, que encabezó Emiliano Durand y que responde al gobernador, Gustavo Sáenz, ganó las elecciones legislativas con el 32,17% de los votos. En el segundo lugar quedó la nómina de Juntos por el Cambio, liderada por Martín Federico, que sacó el 17,48% de los votos.

En el tercer escalón quedó la segunda lista que apoyaba el gobernador, en un hecho inédito dentro de la política salteña, debido a que dos frentes electorales recibieron el respaldo del mandatario. La lista de Gana Salta, encabezada por Matías Posadas, Secretario de Gobierno de Sáenz, obtuvo el 11,87% de los votos.

El cuarto lugar quedó en manos del Frente de Todos, que obtuvo el 9,17% de los votos; el quinto escalón fue para Unión Cívica Radical, con 7,42%, y el sexto escalón para el frente Salta Independiente, que sacó 6,41% de los votos.

El séptimo lugar fue para la lista de Salta para Todos con 4,74%, el octavo para el Frente de Izquierda con el 4,68%, el noveno para el Frente Política Obrera con el 3,20% y el décimo para el Frente Grande con 2,86%.

Entre los frentes “Unidos por Salta” y “Gana Salta”, el espacio del gobernador Gustavo Sáenz consiguió en las elecciones de medio término provinciales un rotundo triunfo conquistando 9 de los 12 cargos a senador que se disputaban, 20 diputados de 30 y 38 convencionales constituyentes de 60.

Sáenz se refirió a la elección de Convencionales Constituyentes: “Hoy se vota algo que no es menor, la posibilidad de modificar la Constitución para limitar, entre otras cosas, el mandato eterno de legisladores, intendentes y también del propio gobernador”.

“Es un hecho histórico que los políticos propiciemos la limitación de la política. Esto hará que la gente pueda elegir en libertado en sus pueblos y además que muchos se animen a participar en política”, afirmó el mandatario.

“Es un orgullo poder decirle al país que en Salta no hay grietas, nuestra Salta hoy no se pintó de amarillo ni de celeste. Nosotros debimos encontrar las cosas que nos unían a los salteños para dejar de lado la lógica amigo/enemigo porque sabemos que no se construye desde ahí y a trabajar en este proyecto político”, resaltó el gobernador luego de que se conocieran los resultados.

“Hoy podemos decir que nace un nuevo movimiento en Salta, un movimiento provincial donde abrimos los brazos a todos los salteños de bien que quieran acompañarnos para sacar a la provincia adelante. Este grupo de hombres y mujeres que hoy nace y se fortalece va a trabajar juntos más que nunca para mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los salteños”.

En medio de las nuevas disposiciones por la pandemia de coronavirus, 1.052.535 ciudadanos salteños estuvieron habilitados para votar. De ese total, 1.046.734 son empadronados argentinos y 5.801 extranjeros. Se habilitaron 3.198 mesas, dispuestas en 505 establecimientos en todo el distrito, bajo un estricto protocolo sanitario establecido por la Justicia Electoral local. Las elecciones salteñas se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de sanidad debido a la pandemia

El de Salta es el tercer test electoral del año, tras los comicios en junio pasado en Misiones y Jujuy, donde con comodidad se impusieron los oficialismos provinciales.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UZERFYCYE5BJ5MFXXDUVJPCO5U.jpg%20420w)

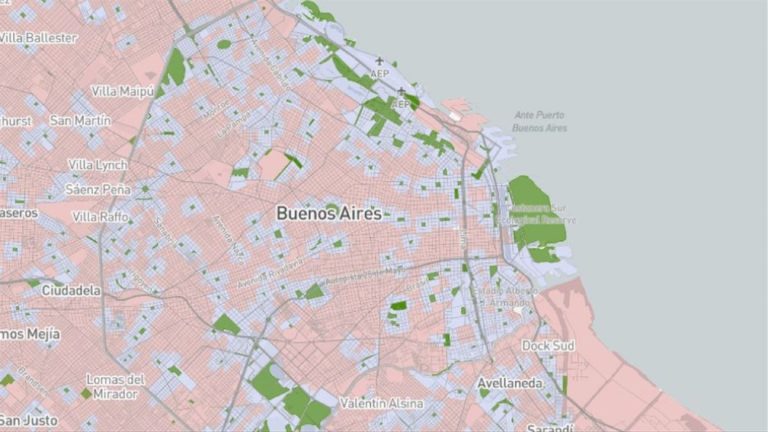

El «déficit verde» del AMBA: muchos hogares están a más de una hora de caminata de la plaza más cercana

Entre oleadas de encierros y cuarentenas mientras los científicos alertan sobre cambios irreversibles en el planeta, un dato a menudo olvidado de nuestras ciudades vuelve a tomar importancia: la falta de espacios verdes.