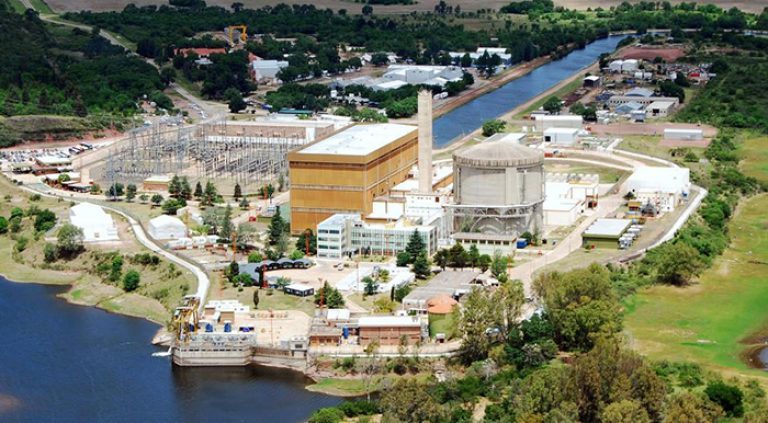

Embalse volverá a brindar energía. Por otros 30 años

“No hay bono para los jubilados”

Debutan los nuevos papeles de deuda que emite el Central

- La última licitación de Lebacs, realizada el martes último, había dejado una expansión de unos $120.000 millones.

Los títulos universitarios serán válidos en los 4 países del MERCOSUR

La Ciudad entrega el shopping de Recoleta a la cámara de pasteleros y no cierran los locales

Crecen las expectativas por volver a exportar carne a Estados Unidos

IBM invierte US$ 15 millones y amplia su Data Center local para exportar servicios

Hoy, viernes 23, no se atiende en los bancos públicos

La economía que dejará Macri

Perfil PROductivo: ¿Existe?

Es difícil responder a una pregunta que no tiene formulación en un programa expreso conocido. De hecho, no disponemos una versión clara, precisa y documentada de la estrategia de cambio productivo del PRO. Un RELATO que no relata Cuando FRANCISCO «PANCHO» CABRERA, entonces Ministro de la Producción, anuncia la necesidad de una reconversión industrial en cuatro categorías – naturalmente competitivas; no competitivas pero transformables; las que habría que sostener por razones estratégicas; y las que no serían viables – yo comenzaba mis clases en la Maestría en la UNTREF. Como mi materia es “Política Industrial en el Mercosur” me pareció oportuno conseguir el programa anunciado por CABRERA. Nunca lo conseguí, ni googleando, ni consultando la página web del Ministerio ni recurriendo a amigos, funcionarios de UIA y profesores / investigadores / consultores que suelen estar ligados a las novedades de política industrial. Poco tiempo después, en el Consejo Económico y Social de CABA, concurre ANDRÉS “ANDY” FREIRE, como Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea el nuevo modelo de empleo basado en conceptos tales como:- Replanteo de la formación educativa, especialmente la universitaria, basado en el reemplazo de las carreras tradicionales por cursos intensivos de actualización de conocimientos con ciclos cortos de enseñanza y aplicables a los cambios laborales.

- Propiciar la “economía colaborativa” (UBER, AIRBNB, etc) como modelo de empleo futuro.

- El “emprendedurismo” como modelo de salida laboral y estructuración productiva.

- Lo que se puede conducir se transforma en un PLAN de NEGOCIOS:

- Apropiación de la renta extraordinaria monopólica de los servicios públicos con demanda cautiva con baja elasticidad precio y con margen de baja elasticidad ingreso hasta que el aumento tarifario alcance una proporción conflictiva del ingreso.

- Area energía:

- Liga Mayor (con potencial relación internacional y con EEUU por el shale oil): petróleo y gas. El sobre precio dolarizado en boca de pozo (en relación a los costos de explotación no explicitado ni requerido por las autoridades de aplicación) a través del “pass through” en las tarifas de gas y en el costo de los combustibles permite la acumulación de utilidades extraordinarias que pueden ser la fuente de financiamiento de Vaca Muerta y otros yacimientos no tradicions, previa remisión al exterior.

- Liga Menor (amigos y socios propios): generación, transporte y distribución de servicios, siguiendo el modelo de las privatizaciones de los 90´s y aplicando el “Excel de Aranguren” (Ni más ni menos que los reclamos que fueron llevados al CIADI por CHAMBULEYRON antes de ser funcionario de este Gobierno).

- Liga competitiva (amigos, socios propios y terceros especialmente provisión externa europea) generación eólica y solar sin desarrollo industrial local. O sea, venta de viento que tiene costo variable cero.

- Area transporte:

- Liga Mayor (propios, patria contratista, inversores financieros y posiblemente ahora con EEUU) con las PPPs y concesiones viales.

- Liga Menor y competitiva (propios, fondos comunes de inversión, inversión extranjera, etc) : negocios de logística vial, aeroportuaria e hídrica.

- Apropiación de la renta extraordinaria de la bicicleta financiera:

- Liga Mayor (propios, bancos internacionales vinculados y fondos buitres) basados en arreglo de la deuda, nueva deuda y nuevas reestructuraciones de deuda.

- Liga Menor y competitiva (propios, bancos extranjeros y locales, fondos buitres y operadores privados) el CARRY TRADE con y sin arbitraje.

- Lo que no se puede conducir se transforma en una SEÑAL al MERCADO, o «SEDUCIENDO a las CORPORACIONES»:

- Sectores Exportadores tradicionales de comercio internacional: exportadores agropecuarios; petroleros; mineros; por el momento. Vía quita retenciones, libertad de liquidar divisas y de transferir capitales. Más allá de un ligero esbozo de defensa del biodiesel, no habría demasiada preocupación por la agroindustria con valor agregado. De hecho, se ha disminuido las retenciones diferenciales entre la exportación de poroto de soja y la de aceite de soja.

- Sectores internacionalizados en cadenas de valor global: alimenticios, limpieza y perfumería, petroquímico, automotriz y otros de consumo masivo. A través de liberación de precios, bajas de impuestos específicos, liberación transferencia de dividendos y otros (un modelo OCDE). Más destrucción de la economía PYME´s que facilitaría la mayor concentración y desnacionalización de estos sectores.

- Sector financiero local e internacional: transfiriendo ganancias vía tasa de interés, (aunque los bancos oficiales y públicos se quedarán con las carteras sucias: UVA, LEBACS, créditos a PYMEs). Los otros bancos podrían quedar con altos encajes remunerados que podrían ser “re-estructurados” por lo tanto las altas utilidades contables podrían no ser convalidadas con ganancias disponibles. Esta situación y la aplicación de las normas NIIF sobre ajuste por inflación explicarían las variaciones de cotizaciones en el exterior. Si se produjera una “cuasi centralización de depósitos” (vía una mayor tasa de encajes) podría servir para la orientación del crédito vía liberación dirigida por el BCRA; pero, sólo los bancos extranjeros estarían en condiciones de tener su propia política de expansión del multiplicador de créditos (según su mejor conveniencia) con capital propio disponible o traído de las casas matrices.

- Lo que no se puede conducir ni sirven de señal al mercado se AJUSTA, o sea DESATENCION / DESTRUCCION.

- PYMES

- EMPLEO – POBREZA – CONSUMO INTERNO

- PRODUCCIONES REGIONALES

- OBRAS SOCIALES-PAMI-ANSESS

- PRESUPUESTO EDUCATIVO-SALUD-CIENCIA Y TECNICA

- Desequilibrio Macro 2018/19: Alta inflación manifestada (y una potencial “espiralización” reprimida) con fuerte recesión e incipiente atraso cambiario. Balanza de Pagos altamente deficitaria: cuenta corriente deficitaria, cuenta comercial dudosamente superavitaria y fuertes vencimientos de servicio deuda externa (capital + intereses) sujetos sus pagos a desembolsos FMI. Déficit fiscal y cuasifiscal con alta incidencia sobre PBI (en baja) y un dudoso equilibrio déficit primario más que superado por el déficit financiero. En otros términos, la macro está desorganizada, los márgenes de maniobra sin error son pocos, el Gobierno cedió el uso de los instrumentos de la política económica al FMI. Esto implicaría más tiempos de transición entre una posición de equilibrio inestable pre-existente y otra posición de equilibrio futuro esperado a partir de los cambios en los “fundamentals” de la economía.

- Agregados oferta y demanda: Caída de demanda interna del 10/15% (especialmente bienes durables y consumo masivo), caída o estancamiento de la inversión interna (¿podrán remontar las PPPs?) y exportaciones primarias sujetas al vaivén precios internacionales, no parecen ser suficientes estímulos para incrementar la oferta.

- Clima de negocios: Enrarecido internacionalmente y localmente (presión social y política por las elecciones)

- ¿En el esquema actual y su potencial trayectoria inercial quién gana y quién pierde?

- ¿Qué actores locales e internacionales están en una u otra lista y cuáles son sus intereses en juego?

- ¿Quiénes tienen espalda para “bancar” la transición sin colapso económico-financiero y sin conflictos sociales extremos?

- ¿Apostarán a un resultado electoral incierto o esperaran resultados de encuestas de último momento?

Roberto Darío Pons

Gana terreno la producción pública de medicamentos

Fragnani anticipó: «Un producto que estamos desarrollando y cuesta $800 en el mercado tendrá un costo de $50, una diferencia enorme. En la metformina para la diabetes no es tan grande, pero en salud pública, $1 menos en 40 millones de dosis son $40.000.000 para cubrir los medicamentos de alto costo».

El cannabis también atrajo la atención de los profesionales del LIF, que complementa su cartera de productos con el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario, donde se proyecta desarrollar formulaciones pediátricas y para adultos mayores que faltan en el país de un centenar de medicamentos.

Otras iniciativas incluyen la producción local a mitad de precio de la solución Wisconsin para el transporte de órganos para trasplantes o la vacuna contra la fiebre amarilla en laboratorios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán, a través de un convenio de transferencia de la tecnología de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil.

La Anlap ya firmó tres convenios con los principales clientes del sistema sanitario local. Uno rige desde julio del año pasado para proveerle medicamentos esenciales (antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, entre otros) a la CUS Medicamentos y los programas nacionales para pacientes con VIH-sida y tuberculosis.

Otro, de septiembre pasado, es para suministrarles terapias a los cuatro hospitales del PAMI (César Milstein, de la ciudad de Buenos Aires; Bernardo Houssay, de Mar del Plata, y dos de Rosario). Y el más reciente es del mes pasado con el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que agrupa a las 24 obras sociales provinciales.

«Hay mucho interés en las provincias para trabajar con la producción pública y se consultan entre sí modalidades de convenio de suministro. Y ya hay laboratorios privados interesados en transferir tecnología para la producción pública de medicamentos», dice Adolfo Sánchez de León, que preside la Anlap desde hace dos años.

Si existe alguna competencia, sería con los laboratorios privados nacionales que producen genéricos de uso hospitalario. Pero la idea es concentrarse en los medicamentos huérfanos o discontinuados, que no son rentables para la industria. «En la producción pública no hay un precio, sino un costo mínimo y el precio es según los volúmenes, los fletes, entre otros costos considerados», explica Sánchez de León.

Varios aún serían los desafíos. «Primero -opina Fidelio- es seguir mejorando la calidad, las instalaciones, la eficacia terapéutica, además de innovar y desarrollar, pero sin el error de sobreforzar el sistema para satisfacer la demanda. Lo otro es mantener una relación armoniosa con el Estado: cuando hay crisis y devaluaciones, los presupuestos se achican».

Fragnani anticipó: «Un producto que estamos desarrollando y cuesta $800 en el mercado tendrá un costo de $50, una diferencia enorme. En la metformina para la diabetes no es tan grande, pero en salud pública, $1 menos en 40 millones de dosis son $40.000.000 para cubrir los medicamentos de alto costo».

El cannabis también atrajo la atención de los profesionales del LIF, que complementa su cartera de productos con el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario, donde se proyecta desarrollar formulaciones pediátricas y para adultos mayores que faltan en el país de un centenar de medicamentos.

Otras iniciativas incluyen la producción local a mitad de precio de la solución Wisconsin para el transporte de órganos para trasplantes o la vacuna contra la fiebre amarilla en laboratorios de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán, a través de un convenio de transferencia de la tecnología de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil.

La Anlap ya firmó tres convenios con los principales clientes del sistema sanitario local. Uno rige desde julio del año pasado para proveerle medicamentos esenciales (antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, entre otros) a la CUS Medicamentos y los programas nacionales para pacientes con VIH-sida y tuberculosis.

Otro, de septiembre pasado, es para suministrarles terapias a los cuatro hospitales del PAMI (César Milstein, de la ciudad de Buenos Aires; Bernardo Houssay, de Mar del Plata, y dos de Rosario). Y el más reciente es del mes pasado con el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), que agrupa a las 24 obras sociales provinciales.

«Hay mucho interés en las provincias para trabajar con la producción pública y se consultan entre sí modalidades de convenio de suministro. Y ya hay laboratorios privados interesados en transferir tecnología para la producción pública de medicamentos», dice Adolfo Sánchez de León, que preside la Anlap desde hace dos años.

Si existe alguna competencia, sería con los laboratorios privados nacionales que producen genéricos de uso hospitalario. Pero la idea es concentrarse en los medicamentos huérfanos o discontinuados, que no son rentables para la industria. «En la producción pública no hay un precio, sino un costo mínimo y el precio es según los volúmenes, los fletes, entre otros costos considerados», explica Sánchez de León.

Varios aún serían los desafíos. «Primero -opina Fidelio- es seguir mejorando la calidad, las instalaciones, la eficacia terapéutica, además de innovar y desarrollar, pero sin el error de sobreforzar el sistema para satisfacer la demanda. Lo otro es mantener una relación armoniosa con el Estado: cuando hay crisis y devaluaciones, los presupuestos se achican». El proteccionismo ya no es mala palabra en el G20

El Gobierno lanza nuevas letras en pesos atadas a la inflación

El Fondo de la ANSeS sube y baja al compás de los vaivenes del dólar

- Según un artículo publicado por el periodista Ismael Bermúdez en el diario Clarin, por la disparada del dólar, en los 9 primeros meses de este año el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS pasó de tener inversiones -en pesos- por $ 1.202.579 millones a $ 1.676.183, un incremento del 39,4%. Pero en dólares pasó lo contrario y en ese mismo período, el Fondo pasó de tener US$ 64.055 millones a tan sólo US$ 40.634 millones, una caída del 36,5%.

Una científica argentina fue distinguida en Francia por sus aportes a la salud auditiva

Tips para desactivar la «bomba» de la tarjeta de crédito

- Es decir financian menos. De un tradicional 7% a 10% algunas entidades y para algunos segmentos de clientes lo llevaron a casi 25 por ciento.

Los nuevos valores que tendrá el monotributo a partir de enero 2019

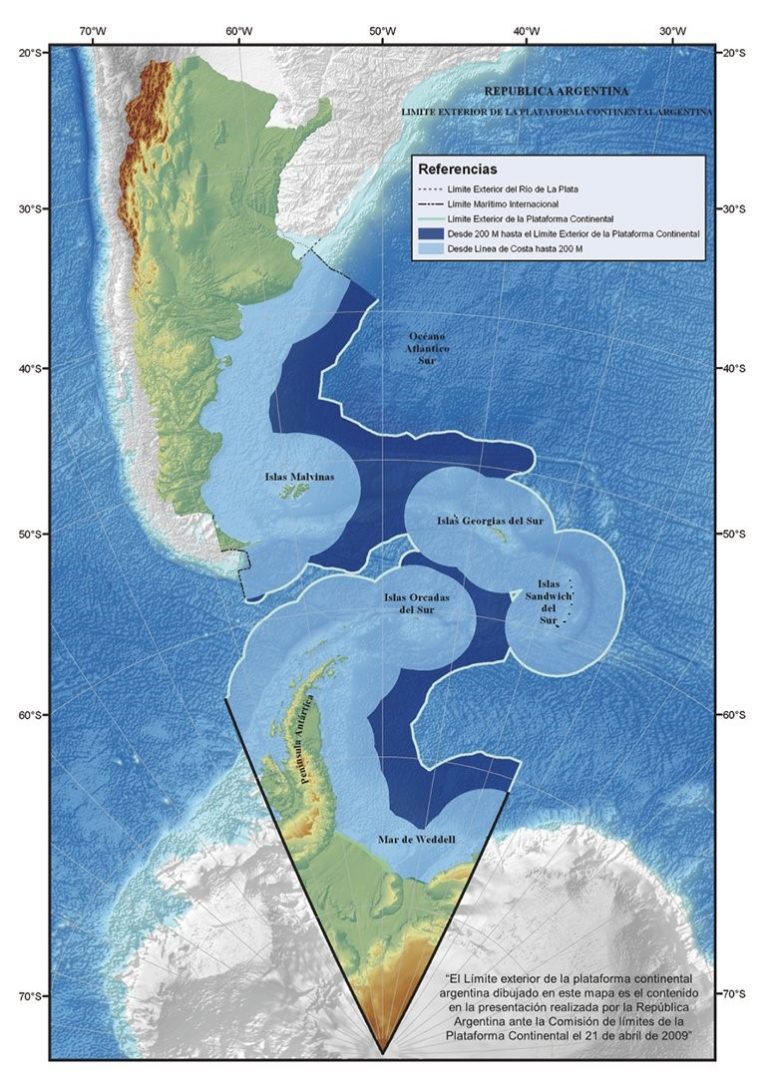

Necesitamos ROVs, y también una Armada para defender nuestro mar

Asuntos territoriales a zanjar

Hay más en esto de desarrollar ROVs que el análisis forense. Hay futuro. Concluido judicialmente el caso del San Juan, la capacitación de diseño y construcción de ROVs nos servirá para desarrollar la investigación y el control de los recursos de nuestro millón de km2 de Zona Económica Exclusiva, amén del 1,7 millón adicional que nos otorgó Naciones Unidas, a través de CONVEMAR, en 2016.

De esa extensión tenemos derecho indiscutido sobre sólo 0,3 millones de km2. El resto se superpone con reclamos de otros países, fundamentalmente el Reino Unido. Desde 2012, la inminencia de la decisión de CONVEMAR a favor de nuestro mapa de reclamos aceleró la decisión por parte de Gran Bretaña de construir el “Sir David Attenbourough”, un barco polar oceanográfico del British Antarctic Survey, de inmensas capacidades científicas (y de paso, por sus dos helicópteros, con aptitud para la lucha antisubmarina).

Claramente los británicos quieren tener lo más rápido posible un mapa actualizado de los recursos energéticos y minerales de los fondos sobre los que la Argentina ya reclamaba soberanía. Pero sobre todo, de aquellos nuevos sobre los que, tarde o temprano, tendrá que reclamar. Será el mayor desafío territorial de la Argentina en este siglo.

No seamos tan imbéciles como para creer que, ante la inevitabilidad de tener que negociar alguna vez, los británicos vayan a compartir el conocimiento de NUESTRAS zonas abisales con nosotros, por más gansadas de “cooperación científica conjunta” que haya firmado el Palacio San Martín con Whitehall, la cancillería de ellos. Necesitamos NUESTRO mapa, y rápido.

Creemos también que un “ROV básico argentino”, modificable a medida de distintas tareas, potenciará nuestra pequeña flota actual de barcos oceanográficos. No es despreciable: son el ARA Austral, el Comodoro Rivadavia y el Puerto Deseado, amén del Cormorán de la Prefectura Naval. El Attenborough podrá ser una joya y tiene ROVs e incluso vehículos totalmente autónombos, robots tipo AUV. Pero compitiendo contra una flota de 4 barcos con ROVs que logísticamente la juega más de local, se puede aventurar que cerramos el primer tiempo empatados.

Sobre lo que haya en el fondo, sean nódulos de cobalto o yacimientos de crudo en tal o cual lugar de la «demersal», la lomada de sedimento en la llanura abisal, a pie del talud… lo fundamental es que sepamos, y que ellos sepan que nosotros sabemos.

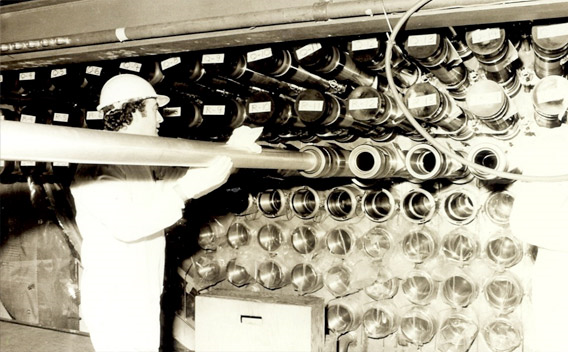

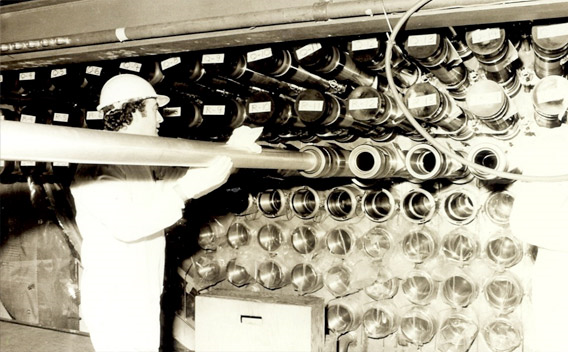

¿Acaso no lo hicimos antes?Algo en este asunto recuerda la reparación de Atucha I en 1988/9. Se había roto un elemento combustible por las vibraciones de un sensor, y eso había a su vez inundado el fondo del recipiente de presión de fragmentos de chapa del canal refrigerante y de pastillas de cerámica de dióxido de uranio, que son durísimas y pueden dañar las bombas de circulación del primario. La central, según diseño, fue perdiendo potencia y se detuvo sola. Los reactoristas se pusieron a investigar qué había pasado.

A los pocos días el diagnóstico era desolador. En las condiciones en que había quedado Atucha I no había modo de volverla a usar. Y hacer reparaciones dentro del ambiente radiante de un recipiente de presión no se había intentado jamás hacer en ninguna otra central nuclear. SIEMENS-KWU, la proveedora del reactor en 1968, recomendaba medidas muy dramáticas y caras: destapar el recipiente de presión, tener la central parada 2 años, desmontar todos sus internos con rotaciones velocísimas del personal para disminuir su exposición a radiaciones, reparar y volver a montar todo robóticamente. Hecha la cuenta: U$ 200 millones.

Los alemanes nos tenían agarrados por el cuello (dicho finamente): había una crisis eléctrica sin antecedentes. Debido a años sin mantenimiento o reemplazo de decenas de viejísimas centrales térmicas a fueloil, amén del parate de Atucha II (que debía haberse completado en 1987), las grandes ciudades argentinas tenían apagones diarios de hasta 14 horas de duración. La gente joven que vivía en pisos altos debía cargar baldes de agua escaleras arriba varias veces por día. Nos lavábamos como gatos. Ahorrábamos hasta con el inodoro. Meses así. Y los viejos y enfermos la pasaban mucho peor.

La Secretaría de Energía, tirando la pelota afuera, hacía recaer la culpa en Atucha I. Pero en medio del caos eléctrico además se estaba desatando una hiperinflación, y los U$ 200 millones pedidos por SIEMENS eran una cifra enorme antes de los ’90. Era la mitad del costo de una hipotética Atucha I “cero kilómetro”.

Era una tormenta perfecta. Los accidentes de tránsito nocturnos y los asaltos a personas y comercios se disparaban. Algunos enfermos electrodependientes se morían en sus casas. Los medios vociferaban: “FIRMEN DE UNA MALDITA VEZ CON SIEMENS”. Hans Blix, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, vino a sugerirnos lo mismo.

Pero un comité de crisis de la CNEA se había puesto a trabajar por su cuenta semanas antes de su llegada. El Jefe de Central, el Dr. Juan Almagro, empezó su reunión con Blix preguntándole cuánto le había pagado SIEMENS por el favor. El sueco se dio cuenta de que se había metido a nadar entre pirañas, y reculó. La CNEA estaba incendiada de furia por la inconducta de “su socio estratégico en ENACE”, una empresa de diseño y construcción de centrales en la que CNEA y la multinacional alemana eran copropietarios, SIEMENS con el 25%.

Sólo años más tarde supimos que los alemanes no tenían maldita la idea de cómo hacer esta reparación, sino que ya pensaban secretamente en irse de ENACE porque querían abandonar el negocio nuclear en todo el mundo, incluso en Alemania Occidental. Pero ya que estaban, ¿por qué no irse de aquí con plata?

Por una decisión fortísima de la doctora Emma Pérez Ferreira, a la sazón presidenta de la CNEA, el presidente Raúl Alfonsín dió luz verde. La reparación la terminaron haciendo entre la CNEA, INVAP y TECHINT con herramientas «laparoscópicas» telecomandadas. Fueron creadas ad-hoc, eran capaces de meterse a 12 metros de profundidad dentro de canales refrigerantes de 12 cm. de diámetro, y lograban dar imágenes de video, manipular, cortar, desmontar, soldar, etc. en un ambiente enormemente radioactivo. Duraban unas pocas horas, eso sí. Los rayos gamma les freían los circuitos y los cableados.

El trabajo total se hizo en 5 meses y costó U$ 17 millones. No hubo irradiación de los teleoperadores de las herramientas, resguardados por paredes de plomo de metro y medio de espesor. La central volvió a entrar en línea. Blix, para reponerse de una mala entrada en escena, no tuvo más remedio que dejar que los reactoristas y expertos en radioprotección del OIEA nos felicitaran por la tarea, y estaban bastante deslumbrados. Desde entonces, 30 años después, Atucha I viene funcionando con normalidad.

No todo el mundo celebró. El representante de KWU-SIEMENS, Ulrich Gaetke, habló ante los medios de la posibilidad de un «mini-Chernobyl». Greenpeace venía planteando lo mismo desde el principio de la detención de Atucha I, pero sin el adjetivo «mini». Jorge Lanata mandó en tapa una foto de la central con el título de «La arreglamos con un alambre». El gabinete uruguayo se retiró discretamente a dirigir el país desde Tacuarembó, por lo que pudiere… Juan “El Pelado” Almagro nunca pudo hacerle públicamente y ante cámaras a Lanata la pregunta que le había hecho a Blix, porque lo frenó Emma Pérez Ferreira.

Lo que quedó en claro desde entonces es ante tareas muy desafiantes conviene arremangarse. Cuando ministros carentes de toda formación tecnológica y los medios más chichipíos se apuran a llamar “imposibles” a misiones en las que los expertos externos venden humo y el país se juega no sólo plata sino soberanía y principios, hay que arremangarse. Y hacer las cosas aquí. Para el caso, en 2014 y 2018 respectivamente, la terminación de Atucha II y el retubamiento de Embalse las terminó NA-SA, empresa paradójicamente creada por Menem pero que reunió lo mejor de ENACE con la Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA. A veces, como dice «Arriba la Celeste», aquella murga de Jaime Ross, “los de afuera son de palo”.

Más allá de la información que logren producir en términos forenses, los ROVs, la capacitación, el aprendizaje y el dinero que cueste esta tarea irrenunciable de saber qué le pasó al San Juan, quedan aquí. Es algo que no habrá que contratar afuera nunca más. Voy más lejos: naufragios ocurren desde que existe la navegación, reflotamientos, casi nunca, pericias a gran profundidad, rarísima vez. Si desarrollamos ese «know how» forense, es algo que después, como país, podemos vender.

Los contextos se parecen: comprar submarinos nuevos “llave en mano” es imposible, por el combo de deuda e hiperinflación, pero además “llave en mano” es para idiotas. El CINAR es uno de los dos únicos astilleros de submarinos de la región, y apenas lo hemos usado. Comprar chatarra de descarte de la OTAN, además de imposible, es técnica y políticamente suicida. Las cuestiones de reclamos cruzados sobre plataforma y fondos abisales no las tenemos con Indonesia, las tenemos justamente con países del Atlántico Norte.

Incluso con la primitiva propulsión diésel-eléctrica con que nació el submarino de ataque en la Primera Guerra Mundial, sigue siendo el arma más poderosa de cualquier armada. Mientras el COFSUB no navegue, no podemos negociar un metro cuadrado de agua o de fondos con nadie. No tenemos credibilidad.

Un TR-1700 sigue siendo peligroso. Tres, no quieras ver. Lo sabe la Royal Navy, lo sabe incluso la U.S. Navy, cuyos superportaaviones nucleares clase Nimitz y Gerald Ford, desde los años ’80, son “torpedeados electrónicamente» una y otra vez por pequeños pero ágiles y silenciosos submarinos de caza diésel eléctricos europeos en toda maniobra conjunta. Eso sucede pese a que al ser “núcleo de flota”, los portaaviones navegan literalmente envueltos por sus escoltas antisubmarinas. El propio San Juan cruzó en oblicua la cortina de fragatas y helicópteros antisubmarinos, sin ser detectado, ascendió a profundidad de perioscopio, dejó pasar al grueso de la flota y “coheteó” al Mount Withney, un crucero misilístico, en los ejercicios FLEETEX frente al Cabo Hatteras en 1994. Como manda la tradición, el capitán Gustavo Trama le mandó al comandante del Withney la fotografía de su propio barco sacada por periscopio como recuerdo. «Hundido», es el mensaje.

Hay una foto aún más espectacular de orígenes parecidos: el un portaaviones, tomada desde el periscopio del ARA San Juan durante el ejercicio UNITAS en aguas del Caribe en 1992. Es el USS Nimitz.

Averigüemos por nuestra cuenta qué le pasó a aquel viejo pero excelente submarino, el ARA San Juan.

Como dijimos ayer, averiguar en forma concluyente el destino del ARA San Juan, desarrollar la tecnología de los ROVs, que lo investigarán, ganar capacidades para defender los territorios submarinos de nuestro país: no hay mejor modo para que 44 millones de argentinos rindan tributo a 44 compatriotas muy valientes de la Armada que murieron patrullando nuestro mar.Daniel E. Arias

Adiós a LEBAC. Hola, LECER y LECAP

Desde la Universidad de San Martín lanzan al mercado los primeros plaguicidas biológicos

- Se trata de los primeros pesticidas biológicos para el agro aprobados por la Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).