China lanzó un gigantesco operativo para que no lloviera en Pekín durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2008, y lo logró. Al año siguiente hubo otra campaña similar, también exitosa, para evitar lluvias durante los festejos del 60º aniversario del triunfo de la revolución comunista. Y el Servicio de Modificación del Estado del Tiempo de ese país se propuso para 2025 tener controladas las precipitaciones en el 60% de su inmenso territorio, o sea en una superficie igual al doble del tamaño de la Argentina.

Con 50.000 empleados en todo el país, China tiene hoy la mayor infraestructura mundial para el control de la lluvia. En este rubro, también han logrado avances significativos varios estados norteamericanos y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Pero en este último caso, su Centro Nacional de Meteorología tiene objetivos diferentes. Con temperaturas que superan habitualmente los 45°C en EAU el bombardeo de nubes con cargas eléctricas busca provocar precipitaciones para adicionalmente refrescar el suelo en forma local.

“Recuerdo en 2015 cuando era Secretario General Adjunto de la ONU para el Cambio Climático, que estuvimos visitando China en ocasión del 70° aniversario del final de la Segunda Guerra, y pareció que organizaron todo para que el tiempo estuviera excelente mientras se realizaban los actos. Solo al día siguiente de la finalización de los eventos, cuando nos estábamos yendo, comenzó a llover”, comentó el científico húngaro-suizo Janos Pasztor, director ejecutivo del Carnegie Climate Governance Initiative (C2G), una organización con sede en Nueva York que, más allá de los proyectos referidos al estado del tiempo, busca catalizar la creación de una gobernanza efectiva para las tecnologías de modificación del clima.

La tecnología para controlar las lluvias tiene ya muchos años, pero no se trata de “crear” lluvia, sino de sembrar las nubes existentes con partículas de sal o yoduro de plata, a través de aviones, cohetes o dispositivos terrestres de difusión de humo, para que descarguen a tierra su humedad. Los científicos llevan más de un siglo estudiando estos dispositivos, pero China se está posicionando como líder mundial en esta práctica. “Lo que se logra es hacer que las nubes descarguen su humedad en determinado lugar y no en otro. De algún modo lo que se hace es ‘robar’ el agua que caería en otra ocasión u otro sitio. Por eso la polémica presentada por algunos países vecinos de China”, explicó Pasztor.

Mientras estos proyectos parecen haber sido exitosos en el manejo del estado del tiempo en el corto plazo, en todo el mundo hay estudios para trabajar sobre el clima y buscar la manera de modificar de forma más estable patrones como radiación solar y temperaturas en la tierra y en el agua.

Estas iniciativas son paralelas a los compromisos gubernamentales para combatir el cambio climático, que volverán a ser discutidos a fin de mes en la Cumbre del Clima 2023 de Dubái (entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre), y que apuntan básicamente a reducir las emisiones de carbono para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, como se estableció en el Acuerdo de París de 2015.

Los expertos en modificación del clima no trabajan en cambios inmediatos sino en el largo plazo. Básicamente se dividen en iniciativas para la modificación de la radiación solar y para la remoción del dióxido de carbono existente en la atmósfera. De toda maneras, los estudios sobre la radiación solar se hallan aún en etapa teórica o experimental.

La mayoría de los planes para modificar la radiación apuntan a inyectar aerosoles en la estratósfera para que reflejen los rayos del sol hacia el espacio y no calienten tanto la Tierra.

“Una de las paradojas de la actualidad es que la Humanidad ya está inyectando aerosoles en la atmósfera con la utilización de combustibles fósiles. Y los científicos estiman que esos aerosoles reducen aproximadamente hasta un grado centígrado la temperatura del planeta. En otras palabras, si hoy se detuviera por completo la emisión de combustibles fósiles, la temperatura aumentaría hasta un grado”, explicó Pasztor.

El único proyecto que ya está en marcha para modificar la radiación solar es el de la empresa privada norteamericana Make Sunsets, que envió a la estratósfera un centenar de globos cargados con unos 10 gramos de dióxido de azufre cada balón. El supuesto objetivo de ese polvillo es reflejar los rayos del sol lejos hacia el espacio, enfriando la Tierra y mitigando temporalmente los efectos del cambio climático.

Básicamente, se imita el efecto de un volcán en erupción. Cuando en 1991 el Monte Pinatubo en Filipinas liberó unos 20 millones de toneladas de dióxido de azufre a la estratósfera, la temperatura global de la Tierra bajó en 0,4°C según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El objetivo de Make Sunsets es por supuesto de una escala infinitamente menor.

Pero los expertos consideran que si unos cientos de aviones lograran desparramar regularmente aerosoles en la estratósfera alrededor del Ecuador, los vientos se encargarían luego de distribuirlos adecuadamente por todo el planeta y generar una especie de “efecto volcán”. El cielo seguramente se vería ligeramente más gris y se ignora qué efecto puede tener, por ejemplo, en la fotosíntesis o en la generación de energía solar.

“La situación de Make Sunsets y de otros emprendimientos en todo el mundo nos recuerdan la necesidad de contar con una autoridad planetaria que regule los proyectos de modificación del clima y que también la gente afectada pueda opinar. El impacto de actividades a gran escala para reducir la temperatura global, serán globales, sobre todos los ecosistemas y sobre todas las economías. Hasta ahora la iniciativa de Make Sunsets es de pocos cientos de miles de dólares y el impacto, si existe, es muy limitado. Pero qué pasaría si algún multimillonario decidiera lanzarse a un megaproyecto de varios billones de dólares. ¿Quién regularía su actividad?”, se preguntó Pasztor.

Por su parte la climatóloga argentina Inés Camilloni, del Programa de Investigación de Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard, explico una experiencia particular que se está realizando en Australia: el blanqueamiento de las nubes marinas. “El Marine Cloud Brightening (MCB) consiste en hacer que esas nubes sean más blancas bombardeándolas con sales marinas. Así tienen un mayor índice de reflexión de la luz hacia el espacio, y esto supuestamente permitiría, por ejemplo, proteger del calor la Gran Barrera de Coral”, explicó.

Además hay proyectos para modificar el impacto de la radiación solar en la superficie, por ejemplo, en Suiza y también en el Ártico. Algunos glaciares son cubiertos con láminas de plástico durante el verano para reflejar más luz solar y morigerar su derretimiento.

Unas iniciativas que están más directamente relacionadas con el objetivo de frenar el cambio climático y que ya se encuentran en una etapa más avanzada de concreción son las que apuntan a la remoción del dióxido de carbono existente en la atmósfera.

Por ejemplo, las empresas norteamericanas Noya o Verdox venden equipamiento para incorporar en los sistemas de aire acondicionado de los grandes rascacielos, que capturan el dióxido de carbono del ambiente.

También hay compañías que trabajan en la “mineralización del carbono” que se encuentra en el aire, convirtiéndolo en rocas o arena. Otras alternativas naturales son la plantación de árboles y algas que remueven el dióxido de carbono de la atmósfera.

Con tantos avances tecnológicos en la actualidad, la pregunta obvia es por qué la gran mayoría de los proyectos está solo en etapa teórica frente a la necesidad urgente de frenar el calentamiento global.

La respuesta no es económica porque, por ejemplo, tener algunos centenares de aviones esparciendo aerosoles en la estratósfera para disminuir la radiación solar, se estima que puede costar unos 10.000 o 20.000 millones de dólares, lo que es una cifra insignificante en el presupuesto global.

“Además de la falta de un sistema de gobernanza global que regule la implementación de los diferentes proyectos, aún hay mucha investigación por delante sobre los riesgos que implica intervenir en la modificación del clima”, consideró Camilloni. “Por ejemplo, la incorporación de aerosoles en la estratósfera podría llegar a ser beneficiosa en alguna región y desfavorable en otra. ¿Quién tomará la decisión de dónde se aplica un proyecto?”, advirtió.

Por su parte Pasztor coincidió con el análisis. “La verdad es que aún no sabemos qué impacto pueden tener en el largo plazo muchos de estos planes. Algunos cuestionan: ‘¿Somos dioses para intentar manipular algo tan inmenso como el clima?’ Y no se refieren necesariamente a ‘dioses’ en un sentido religioso sino en la cantidad de imponderables para los que, por nuestras limitaciones, aún no tenemos respuesta. Y creo que esos cuestionamientos deben ser atendidos”, concluyó el científico húngaro-suizo.

Comentario de AgendAR:

Lo de sembrar nubes de tormenta con ioduro tiene ya un siglo. En Mendoza, cuyas cosechas sufren muchísimo con las granizadas, se hizo durante décadas con cohetes de dispersión de ioduro de plata de fabricación soviética, y sin mayores efectos medibles. ¿Qué tendrán los chinos?

.

El ioduro de plata es un compuesto caro, por la plata, y los cohetes no son gratis.

.

De todos modos los cohetes cuestan menos que la siembra de ioduro de plata desde aviones en vuelo por la tropopausa, la interfase tropósfera- estratósfera, más precisamente. Los sulfatos emitidos por los caños y toberas de escape de los motores de combustión interna, incluidas las turbinas de esos presuntos aviones de siembra, no contrapesan la suma de particulados de hollín, de CO2 y de óxidos de nitrógeno que emite la combustión de combustibles fósiles.

.

Los experimentos de blanqueamiento de nubes de los australianos por ahora sólo logran blanquear que los habitantes de esa isla-continente hoy son el mayor emisor planetario de carbono fósil por cabeza de habitante. Eso sucede básicamente porque Australia es la carbonera «de la locomotora china», la mayor fuente de gases invernadero. Y eso sucede porque China, pese a sus gigantescas inversiones nucleares, funciona a carbón, va a seguir haciéndolo y es y será el mayor contaminador mundial.

.

Como la proyección de nuevas explotaciones de hidrocarburos de las 20 naciones más petroleras sigue en rampa de aquí a 2050, las emisiones de carbono siguen subiendo sin enterarse de cuanto congreso mundial celebran las Naciones Unidas para impedirlo. Sólo el verano pasado murieron 60.000 europeos occidentales por golpe de calor, básicamente viejos y chicos, pero también personas jóvenes y atléticas.

.

Caminar 15 cuadras por Buenos Aires o Córdoba y caerse muerto a los 40 años porque había 44 grados de temperatura le pone realidad y carne al aséptico título de «cambio climático». Ya es un asunto personal. No hace falta mostrar que cuando se derritan más las plataformas de hielo flotante antártico se ahogará gente en las ciudades costeras. El calor te mata antes, y es invisible.

.

Todas estas presuntas mitigaciones son como aspirinas para detener un cáncer de grado 4.

.

El neologismo político que las describe es «greenwashing», el «blanqueo verde» de un futuro que pinta renegrido, especialmente para los países pobres agropecuarios y mineros, y también para miles de ciudades cuyos ríos y acuíferos ya se están quedando sin agua.

.

Santiago de Chile del otro lado de la Cordillera, y Mendoza del nuestro, por dar un ejemplo

.

Daniel E. Arias

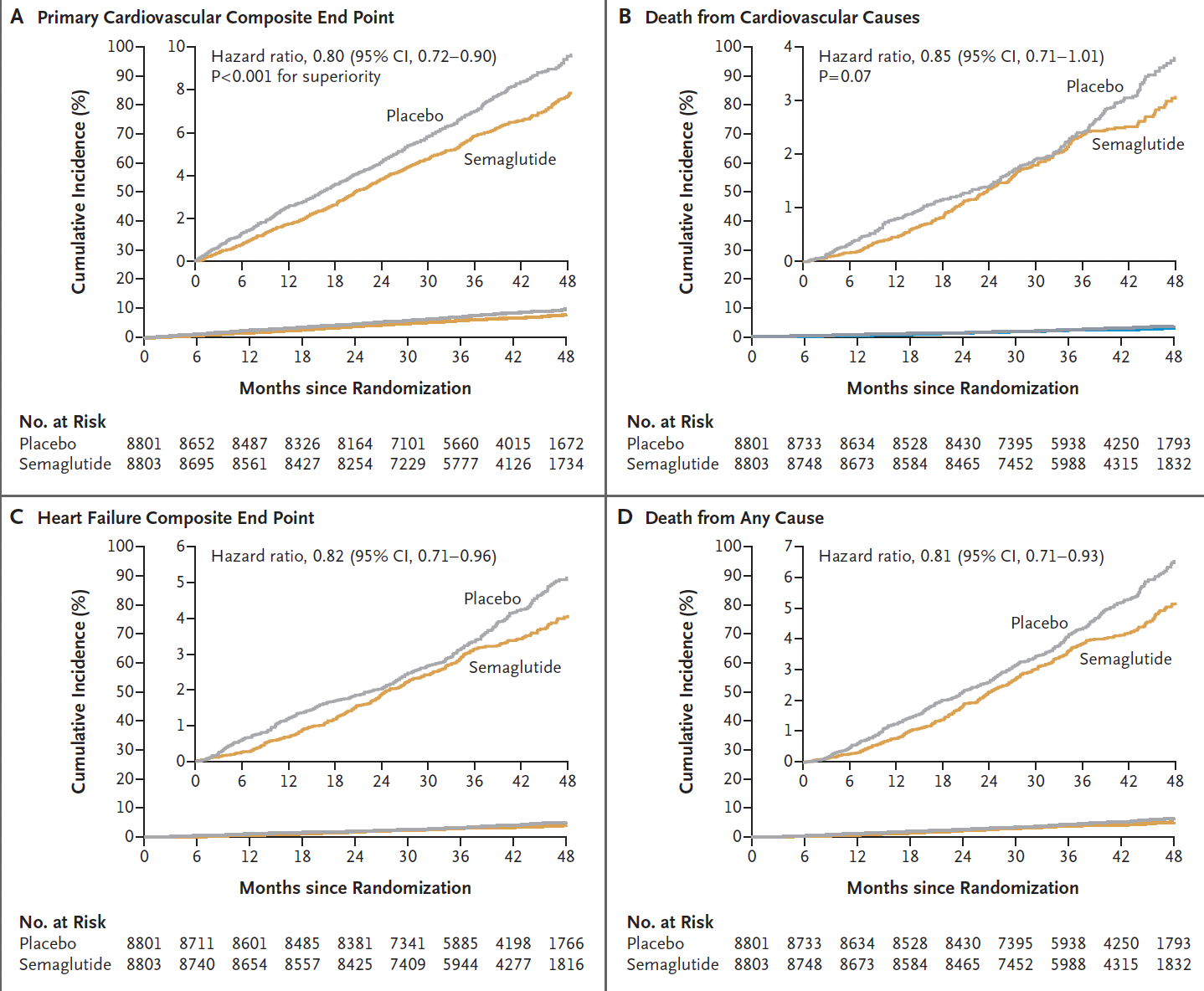

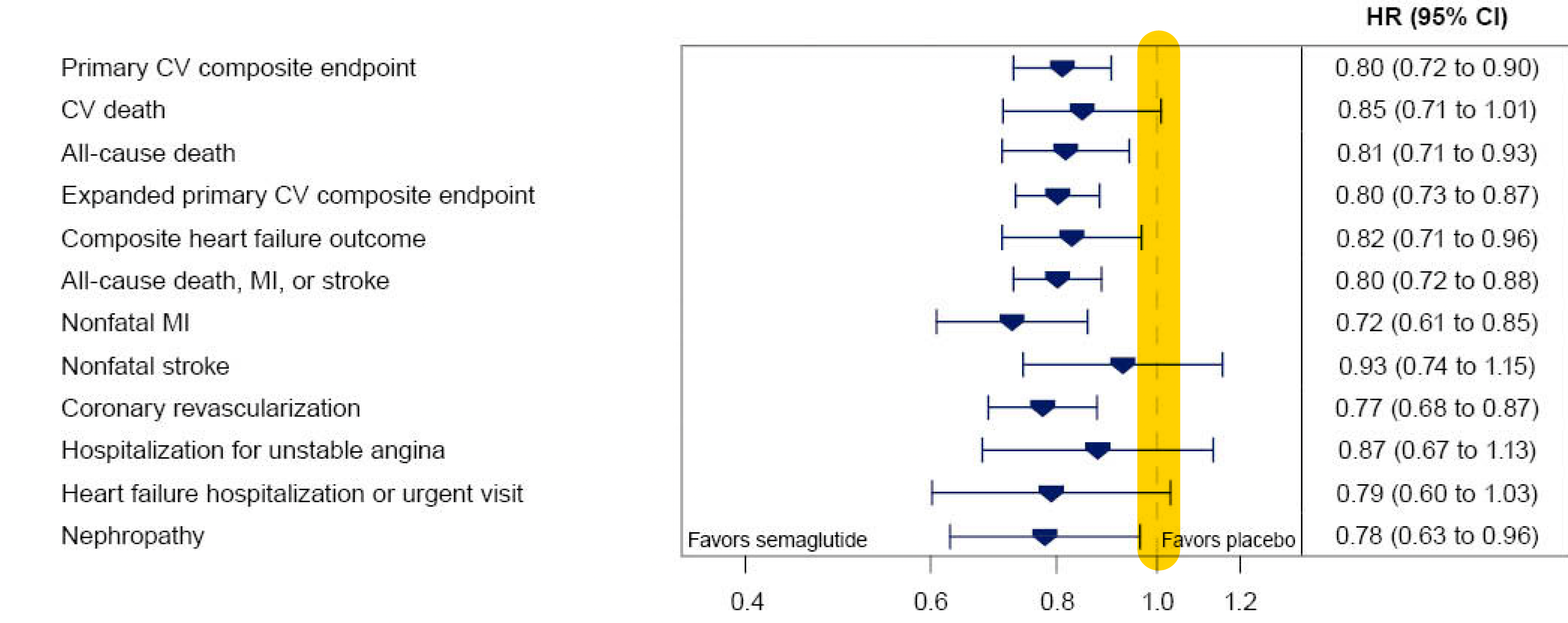

Éste es el análisis del tiempo transcurrido hasta el acontecimiento, que muestra de nuevo la reducción del infarto de miocardio no mortal, mientras que el ictus no mortal no se redujo significativamente (una reducción relativa del 7%). La línea vertical amarilla es la línea de identidad (cociente de riesgos de 1,0); si los intervalos de confianza del 95% la cruzan, ese resultado específico no es estadísticamente significativo.

Éste es el análisis del tiempo transcurrido hasta el acontecimiento, que muestra de nuevo la reducción del infarto de miocardio no mortal, mientras que el ictus no mortal no se redujo significativamente (una reducción relativa del 7%). La línea vertical amarilla es la línea de identidad (cociente de riesgos de 1,0); si los intervalos de confianza del 95% la cruzan, ese resultado específico no es estadísticamente significativo.

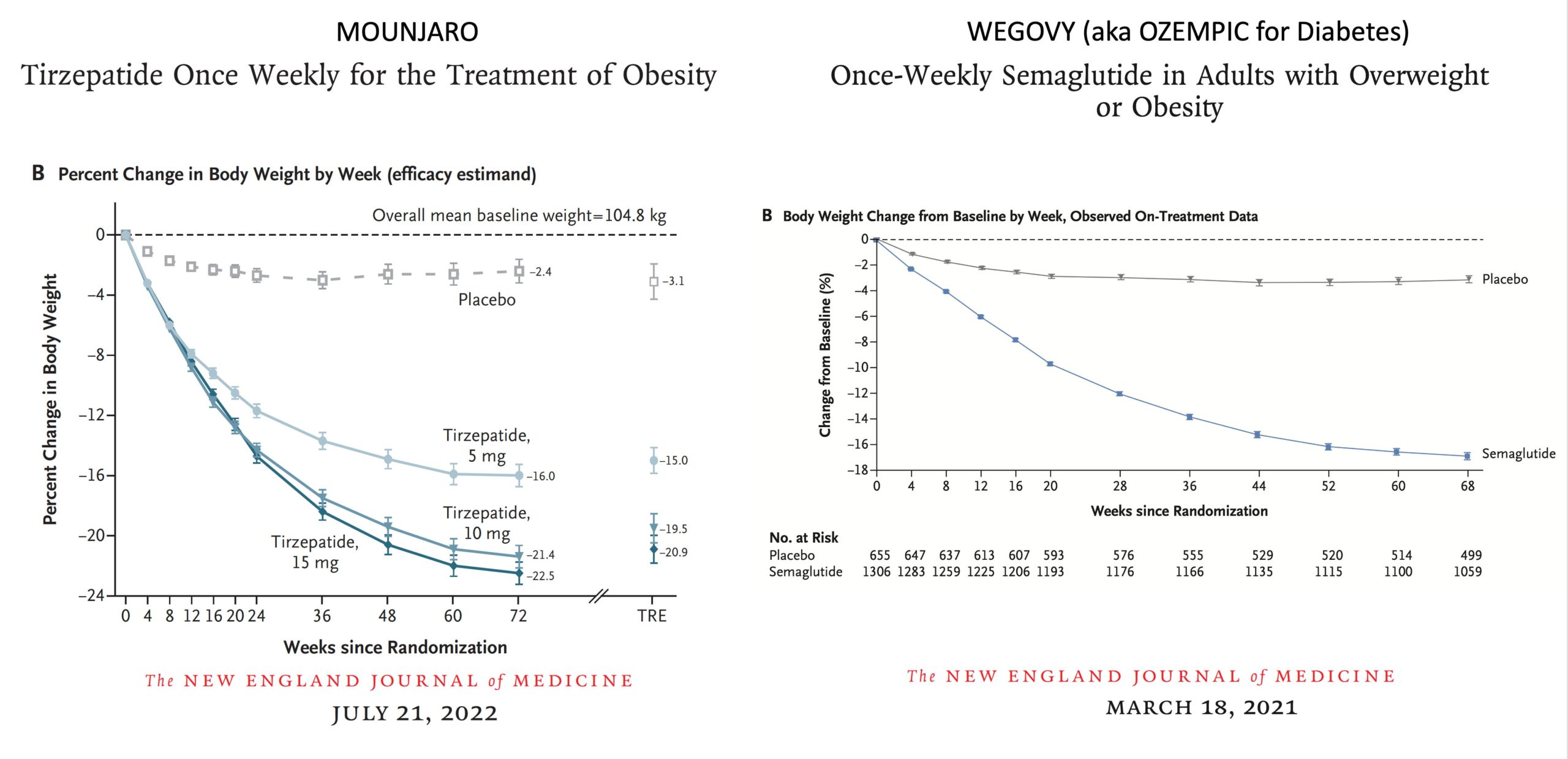

Ensayos aleatorizados previos de GLP-1 para la reducción de la pérdida de peso

Ensayos aleatorizados previos de GLP-1 para la reducción de la pérdida de peso

En 1953, obviamente era una tecnología totalmente nueva desarrollada en la década del 30, así que, en esa época, y si bien desarrollamos capacidades en fabricación de aviones con éxito, era imposible que avancemos en esa tecnología

Más allá de esto Argentina fue pionera en la utilización de este tipo de tecnología, lo que permitió que se ganen algunas capacidades en temas de conocimiento de la misma, pero muy muy lejos de un desarrollo

En el año 1996, C.S.Menem firma el decreto 145/96 para la compra llave en mano de un sistema que integrara el tráfico aéreo con el control aéreo (esto utiliza distinto tipos de radares, que más adelante explicare claramente). La cuestión es que no llego a ejecutarse, debido a irregularidades en la licitación, que provoco la caída de la misma. Argentina ya tenía equipos en algunos casos obsoletos que eran necesario reemplazar a la brevedad, pero llego el 2001 y todo el caos.

Además de esto, el fabricante de los radares que argentina operaba, comunicaba que descontinuaba la venta de repuestos, profundizando aún más el problema, siendo además que en el medio hubo el ataque terrorista a las torres gemelas, que endureció la venta de esta tecnología, en síntesis, al no poseer la tecnología, se complicaba mucho la continuidad del control del espacio aéreo argentino.

En 2003, durante la presidencia de Duhalde, se firmó el primer acuerdo entre el INVAP y la FAA para la fabricación de un radar en Argentina. Este preveía el diseño, desarrollo, construcción y puesta en funcionamiento de un prototipo de radar secundario. El Radar Secundario Monopulso Argentino, y aquí hago un paréntesis, existen varios tipos de radares, pero principalmente existen de dos tipos, los radares primarios y los radares secundarios.

¿Qué los diferencia a uno u otro?, bueno que el radar primario, utilizados con fines de defensa y control del espacio aéreo, no requieren “colaboración” del objeto detectado para obtener información acerca de su distancia al radar, respecto a éste y/o altura.

En cambio, los radares secundarios utilizados también en control de tránsito aéreo y defensa, constan de un emisor terrestre que envía pulsos codificados que son respondidos por un artefacto llamado transponder, ubicado a bordo del avión, que da información sobre el mismo.

Volvemos a la historia, en 2004, el entonces Presidente Kirchner firma el decreto 1407/04, que creaba el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio (SINVICA). Este organismo integraba la información de radares en todo el territorio argentino

-“El impulso dado por los gobiernos kirchneristas (2003-2015) al diseño y fabricación de radares basado en el mencionado Decreto 1407/04 se materializó en forma paulatina: en noviembre de 2006 el Ministerio de Defensa aprobó el contrato firmado entre la FAA e INVAP para la provisión de un prototipo del RSMA y la posterior fabricación e instalación de una serie de diez de estos radares secundarios”- Fuente: Producción Nacional de Radares: Expresión de una soberanía tecnológica posible Universidad de la Plata

Luego en 2008, se encargó a Invap la construcción de un Radar Primario, a (Radar Primario Argentino 3D de Largo Alcance o RPA3D-LA).

Invap, diseño y construyo varios radares primarios y secundarios e instruyo a sus operadores con desarrollos argentinos desde 0! y UTILIZANDO SOLO EL 15% de partes importadas, todo esto permitió pasar de tener nuestro espacio aéreo.

Soberanía Tecnológica 100%, cuantos países pueden fabricar radares? China, Rusia, Gran Britania, EEUU, Francia, España, Holanda, Suecia, Alemania…..y creo que no me olvido de ninguno.

Además de esto, INVAP ya exporto el primer Radar, a Nigeria, posesionándose en el mercado de manera sólida. ¡Como siempre digo, la ciencia y la industria salvara a la nación, y el caso de INVAP es el comienzo de ello, mostrando lo que somos capaces de hacer!

Es importante, y cierro el hilo, tener en cuenta que candidato a presidente impulsa estos desarrollos y cual no los impulsara jamás. Y otra cosa, la radarización de nuestro país, termino saliendo 5,5 veces menos que un llave en mano extranjero.

Comentario de AgendAR:

No nos consta que Rex Tillerson, o T-Rex según sus fans petroleros, visitara INVAP en su «toco y despego» por Bariloche para informarse sobre los radares argentinos. Más bien parece que el entonces Secretario de Estado de Trump estaba acrecentando su fortuna comprándose algunas tierritas en los Andes Patagónicos, aunque usando para ello un avión oficial de la Fuerza Aérea de los EEUU.

Nadie se asuste: los petroleros saben exactamente cómo están jodiendo el clima planetario. Muchos millonarios gringos hacen lo mismo que don T-Rex, sabiendo que en la Patagonia Andina habrá agua pura de deshielo y temperaturas soportables durante varias décadas más.

Eso con el plus de que pueden cerrar caminos, apropiarse de orillas pertenecientes al estado federal, y hacer lo que se les cante en sus tierras, sin que las leyes de este país los salpiquen siquiera. Es lo que pasa con no sé qué inglés que se choreó un lago entero en Río Negro, y con un fabricante italiano de ropa cheta que se las da de multicultural, pero maneja Santa Cruz y Chubut como si fueran dos de sus estancias, la Gendarmería como su guardia privada, y vive expulsando mapuches.

Otrosí digo: nadie tiene la más mínima intención de cerrar el formidable RA-3, aunque haya entrado en servicio en 1967. Desde entonces, ese reactor fue repotenciado dos veces, de 3 a 5 y de 5 a 10 megavatios térmicos, y en cada una de esos cambios de potencia se reforzaron todos sus circuitos de refrigeración y sus sistemas de irradiación y control. Eso le permitió ser la fuente de radioisótopos médicos más productiva y confiable del Hemisferio Sur, salvo por la competencia que le hizo desde 1987 el RP-10 de Perú y desde 2006 el OPAL de Australia, dos reactores de 10 y de 20 MW respectivamente, ambos diseñados y construidos por la Argentina.

Ahora vamos a tener un monstruito de 30 MW, capaz de dominar (con el márketing adecuado) el 20% del mercado mundial de radioisótopos médicos, además de producir todos los años silicio irradiado para la industria fotovoltaica de alto rendimiento. En 2022 se vendieron U$ 679,8 millones de dólares de radioisótopos. Y la cifra trepa en rampa desde hace décadas, sin que se vea un techo.

Es probable que exportando esos radiofármacos el RA-10 pague su propio costo de diseño y construcción en 6 o 7 meses, y que dure en servicio al menos 50 años. Mucho más que eso, si sale tan robusto como su antecesor, el RA-3. Aunque la opción de vender al menos U$ 40 millones más de silicio irradiado por año (para empezar) lo termina de volver el mejor negocio de la historia nuclear argentina, hasta el momento.

Por esa misma causa, salvo que la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) lo considere inseguro, nadie en sus cabales piensa cerrar el RA-3, que viene siendo la gallina de los huevos de oro actual. Y sigue muy ponedora.

Daniel E. Arias

En 1953, obviamente era una tecnología totalmente nueva desarrollada en la década del 30, así que, en esa época, y si bien desarrollamos capacidades en fabricación de aviones con éxito, era imposible que avancemos en esa tecnología

Más allá de esto Argentina fue pionera en la utilización de este tipo de tecnología, lo que permitió que se ganen algunas capacidades en temas de conocimiento de la misma, pero muy muy lejos de un desarrollo

En el año 1996, C.S.Menem firma el decreto 145/96 para la compra llave en mano de un sistema que integrara el tráfico aéreo con el control aéreo (esto utiliza distinto tipos de radares, que más adelante explicare claramente). La cuestión es que no llego a ejecutarse, debido a irregularidades en la licitación, que provoco la caída de la misma. Argentina ya tenía equipos en algunos casos obsoletos que eran necesario reemplazar a la brevedad, pero llego el 2001 y todo el caos.

Además de esto, el fabricante de los radares que argentina operaba, comunicaba que descontinuaba la venta de repuestos, profundizando aún más el problema, siendo además que en el medio hubo el ataque terrorista a las torres gemelas, que endureció la venta de esta tecnología, en síntesis, al no poseer la tecnología, se complicaba mucho la continuidad del control del espacio aéreo argentino.

En 2003, durante la presidencia de Duhalde, se firmó el primer acuerdo entre el INVAP y la FAA para la fabricación de un radar en Argentina. Este preveía el diseño, desarrollo, construcción y puesta en funcionamiento de un prototipo de radar secundario. El Radar Secundario Monopulso Argentino, y aquí hago un paréntesis, existen varios tipos de radares, pero principalmente existen de dos tipos, los radares primarios y los radares secundarios.

¿Qué los diferencia a uno u otro?, bueno que el radar primario, utilizados con fines de defensa y control del espacio aéreo, no requieren “colaboración” del objeto detectado para obtener información acerca de su distancia al radar, respecto a éste y/o altura.

En cambio, los radares secundarios utilizados también en control de tránsito aéreo y defensa, constan de un emisor terrestre que envía pulsos codificados que son respondidos por un artefacto llamado transponder, ubicado a bordo del avión, que da información sobre el mismo.

Volvemos a la historia, en 2004, el entonces Presidente Kirchner firma el decreto 1407/04, que creaba el Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Aeroespacio (SINVICA). Este organismo integraba la información de radares en todo el territorio argentino

-“El impulso dado por los gobiernos kirchneristas (2003-2015) al diseño y fabricación de radares basado en el mencionado Decreto 1407/04 se materializó en forma paulatina: en noviembre de 2006 el Ministerio de Defensa aprobó el contrato firmado entre la FAA e INVAP para la provisión de un prototipo del RSMA y la posterior fabricación e instalación de una serie de diez de estos radares secundarios”- Fuente: Producción Nacional de Radares: Expresión de una soberanía tecnológica posible Universidad de la Plata

Luego en 2008, se encargó a Invap la construcción de un Radar Primario, a (Radar Primario Argentino 3D de Largo Alcance o RPA3D-LA).

Invap, diseño y construyo varios radares primarios y secundarios e instruyo a sus operadores con desarrollos argentinos desde 0! y UTILIZANDO SOLO EL 15% de partes importadas, todo esto permitió pasar de tener nuestro espacio aéreo.

Soberanía Tecnológica 100%, cuantos países pueden fabricar radares? China, Rusia, Gran Britania, EEUU, Francia, España, Holanda, Suecia, Alemania…..y creo que no me olvido de ninguno.

Además de esto, INVAP ya exporto el primer Radar, a Nigeria, posesionándose en el mercado de manera sólida. ¡Como siempre digo, la ciencia y la industria salvara a la nación, y el caso de INVAP es el comienzo de ello, mostrando lo que somos capaces de hacer!

Es importante, y cierro el hilo, tener en cuenta que candidato a presidente impulsa estos desarrollos y cual no los impulsara jamás. Y otra cosa, la radarización de nuestro país, termino saliendo 5,5 veces menos que un llave en mano extranjero.

Comentario de AgendAR:

No nos consta que Rex Tillerson, o T-Rex según sus fans petroleros, visitara INVAP en su «toco y despego» por Bariloche para informarse sobre los radares argentinos. Más bien parece que el entonces Secretario de Estado de Trump estaba acrecentando su fortuna comprándose algunas tierritas en los Andes Patagónicos, aunque usando para ello un avión oficial de la Fuerza Aérea de los EEUU.

Nadie se asuste: los petroleros saben exactamente cómo están jodiendo el clima planetario. Muchos millonarios gringos hacen lo mismo que don T-Rex, sabiendo que en la Patagonia Andina habrá agua pura de deshielo y temperaturas soportables durante varias décadas más.

Eso con el plus de que pueden cerrar caminos, apropiarse de orillas pertenecientes al estado federal, y hacer lo que se les cante en sus tierras, sin que las leyes de este país los salpiquen siquiera. Es lo que pasa con no sé qué inglés que se choreó un lago entero en Río Negro, y con un fabricante italiano de ropa cheta que se las da de multicultural, pero maneja Santa Cruz y Chubut como si fueran dos de sus estancias, la Gendarmería como su guardia privada, y vive expulsando mapuches.

Otrosí digo: nadie tiene la más mínima intención de cerrar el formidable RA-3, aunque haya entrado en servicio en 1967. Desde entonces, ese reactor fue repotenciado dos veces, de 3 a 5 y de 5 a 10 megavatios térmicos, y en cada una de esos cambios de potencia se reforzaron todos sus circuitos de refrigeración y sus sistemas de irradiación y control. Eso le permitió ser la fuente de radioisótopos médicos más productiva y confiable del Hemisferio Sur, salvo por la competencia que le hizo desde 1987 el RP-10 de Perú y desde 2006 el OPAL de Australia, dos reactores de 10 y de 20 MW respectivamente, ambos diseñados y construidos por la Argentina.

Ahora vamos a tener un monstruito de 30 MW, capaz de dominar (con el márketing adecuado) el 20% del mercado mundial de radioisótopos médicos, además de producir todos los años silicio irradiado para la industria fotovoltaica de alto rendimiento. En 2022 se vendieron U$ 679,8 millones de dólares de radioisótopos. Y la cifra trepa en rampa desde hace décadas, sin que se vea un techo.

Es probable que exportando esos radiofármacos el RA-10 pague su propio costo de diseño y construcción en 6 o 7 meses, y que dure en servicio al menos 50 años. Mucho más que eso, si sale tan robusto como su antecesor, el RA-3. Aunque la opción de vender al menos U$ 40 millones más de silicio irradiado por año (para empezar) lo termina de volver el mejor negocio de la historia nuclear argentina, hasta el momento.

Por esa misma causa, salvo que la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) lo considere inseguro, nadie en sus cabales piensa cerrar el RA-3, que viene siendo la gallina de los huevos de oro actual. Y sigue muy ponedora.

Daniel E. Arias

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/P76PK3OS5XBMQRAIEDVXYMQS4A.jpg 420w)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AONXJWLDAH56RLNYSD4QJHQ5CQ.jpg 420w)