Daniel E. Arias

El Programa Nuclear Argentino no quiere bombas atómicas, Grabois.

20 de junio: comenzó el llenado del gasoducto Néstor Kirchner

Los planes de la compañía

En el evento, Sardi también se refirió a los planes a futuro que se han fijado en TGS. En esa línea, adelantó que “el principal objetivo de la compañía es tener una planta en Tratayén que la podamos transformar de acondicionamiento a procesamiento de gas”. “La idea es hacerla de tipo modular, de manera tal de poder ir expandiendo gradualmente la capacidad de la planta en la medida que vaya creciendo la producción. Hoy estamos instalando dos plantas de acondicionamiento de gas, con una inversión de US$ 250 millones”. En ese sentido, el ejecutivo de TGS comentó: “Las plantas que compramos tienen la particularidad de poder convertirse en procesamiento con muy poco dinero. Un módulo de 6,6 millones de metros cúbicos (m3) por día tiene un costo de unos US$ 130 millones”. “La idea es crecer en el futuro a medida que crezca la producción para ir abasteciendo de manera anticipada y programada las necesidades que van a ir generando las infraestructuras de transporte regulado”. Asimismo, explicó que la producción de líquidos “se debe complementar luego con el transporte de esos líquidos hasta un puerto en Bahía Blanca donde se realiza la separación, el almacenamiento y posterior exportación de los productos. Todo esto tiene mucho material importado que en las actuales condiciones del país es algo que lleva tiempo”.Proyectos de LNG

Tras ser consultado por la agenda de la compañía en materia de Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglás en inglés), Sardi informó: “Estamos evaluando un proyecto de tipo modular para instalar en Bahía Blanca que tiene como objetivo colocar en el mercado internacional la producción de gas de Vaca Muerta”. A su vez, advirtió que “los proyectos LNG son iniciativas de inversiones importantes que necesitan una evaluación técnica-económica muy profunda, pero también el soporte de una regulación. Este proyecto está en proceso de evaluación. Nuestra propuesta está siendo evaluada técnicamente en distintas empresas del exterior”. “Entendemos que a fin de año vamos a tener la respuesta de las empresas y condiciones para poder definir si hace sentido una planta modular. La idea es empezar por dos módulos de un millón de toneladas por año cada uno”, precisó.Sobre el negocio de crudo

Ante la posibilidad de que la transportista se involucre también en el transporte de crudo, Sardi anticipó que “es posible que en algún momento surja ‘TGS oil’”. Además, se refirió a los proyectos de ampliación que encaró la compañía en el último tiempo. En este sentido, comunicó: “Acabamos de terminar una ampliación. Duplicamos la capacidad de acondicionamiento. Se pasó de 7,5 millones de metros cúbicos a 15 millones”. “La inversión que estamos realizando va a poner en condiciones dos plantas de acondicionamiento de gas, el año que viene, que son las que eventualmente, ante la necesidad de un cliente o un productor de querer producir propano butano en Tratayén pueden pasar de modo acondicionamiento a modo procesamiento”. “La producción de propano butano en Tratayén está pensada en el mediano y largo plazo. Multiplicará por tres la producción”, indicó.El trabajo de TGS en Vaca Muerta y la necesidad de un marco regulatorio

Sobre el trabajo de la transportista en Vaca Muerta, Sardi sostuvo que “la idea de invertir en Vaca Muerta la tuvimos en 2012, pero recién en 2016, con la llegada de nuevos accionistas coincidimos en que era necesario invertir en infraestructura allí. Fue una inversión a riesgo”. “Generamos un sistema de 115 kilómetros de gasoductos con una capacidad de 60 millones de m3 y durante tres años estuvimos transportando 2 millones de m3”, aseveró. En esa línea, el referente de TGS se refirió al Plan Gas y sostuvo que “nuestro sistema permitió que el plan, que se firmó en 2020, pudiera ingresar de inmediato en el invierno del 2021 y completar la capacidad ociosa tanto de TGS como de TGN”. Aún así, advirtió que “ni la industria ni las autoridades tienen muy en cuenta el segmento del midstream y no hay regulaciones que ayuden. Hay que poner el foco ahí, es parte de la infraestructura”. “El midstream ayuda a unir la producción con el consumo. Esa es una parte, después se sigue con el transporte regulado. El que pone en condiciones al gas es el midstream” Por esta razón, consideró: “Necesitamos tener un marco regulatorio, necesitamos las mismas condiciones que tienen los productores. Nosotros hoy tenemos limitaciones importantes para consolidar alguno de los proyectos que ya tenemos en ejecución”.Cáncer de mama: un test para personalizar los tratamientos

El cáncer de mama es la afección oncológica que más afecta a las mujeres. A nivel local, según cifras oficiales, se diagnostican cerca de 22.000 casos todos los años. En este contexto, resulta vital una vez detectado el cáncer y, por lo general luego de realizada la cirugía, contar con herramientas para evaluar cuál debería ser el tratamiento que necesita la paciente.

Por eso, para contar con una ventana que les permita a los especialistas mirar cuál podría ser el futuro de la enfermedad en cada caso existen tests genómicos que posibilitan definir con mayor grado de certeza el tratamiento que debería aplicarse en la paciente. Si bien estos tests ya se realizaban en otros países, ahora existe uno que se realizará íntegramente en la Argentina, desde la toma de la muestra hasta el análisis, lo que agiliza los tiempos y reduce los costos, para que más mujeres puedan contar con esta herramienta.

Se trata de Prosigna, una plataforma genómica para el cáncer de mama que permite la subclasificación de este tumor y determina el riesgo de recurrencia en los próximos 10 años.

Tomás Pascual, médico oncólogo del Hospital Clínic de Barcelona, destaca que conocer el riesgo de que un tumor reaparezca es de suma importancia a la hora de definir una estrategia personalizada y, también, para reducir los sobretratamientos innecesarios. “Cuanto más riesgo tiene un tumor de reaparecer, mayor beneficio hay de un tratamiento con quimioterapia tras la cirugía. El test nos permite seleccionar y ver mejor ese riesgo de recaída y, por lo tanto, seleccionar a las pacientes que deben recibir quimioterapia, así como a aquellas que necesitan otro tipo de terapias”, explica el especialista.

Diego Kaen, oncólogo clínico, docente de la Universidad de La Rioja y vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología, detalla que este test tiene un factor pronóstico y predictivo. “Pronóstico porque evalúa qué riesgo hay de que el paciente recaiga en los próximos 10 años. Te dice si el riesgo es alto, medio o bajo y, en base a eso, uno puede ajustar un tratamiento. Prosigna además tiene un factor muy importante que es el predictivo. Cada tumor tiene características únicas y este test clasifica molecularmente el tumor, y eso también es de gran ayuda para definir los pasos por seguir”, agrega Kaen.

Score de riesgo

“Estos test son muy útiles para determinar la probabilidad de recurrencia de un tumor, pero hay que remarcar que no entregan una certeza, sino que son un score de riesgo. Pero son una gran herramienta para evaluar si vale la pena someter a una paciente a quimioterapia, o no. Facilita el hecho de no someterlas a tratamientos en exceso”, resalta Liliana Zamora, jefe de la sección de oncoginecología del Hospital Italiano.

El test, que fue desarrollado por le empresa Veracyte, estará disponible en la Argentina y en toda la región a partir del mes de julio y será realizado y comercializado por el laboratorio Argenetics.

¿Cómo funciona? Prosigna permite examinar la actividad de un conjunto de genes mediante la extracción de material genético, llamado ARN, del tejido canceroso, para evaluar el grado de riesgo que existe de que el cáncer se convierta en potencialmente mortal y las probabilidades de que reaparezca.

“La prueba se realiza mediante técnicas de gene expression y para esto se utiliza un equipo especial que se llama nCounter. Respecto de otras técnicas que se utilizan para estudiar este tipo de test, en este caso la ventaja es que se hace todo de forma estandarizada y automatizada, por lo tanto el proceso es más reproducible; y además es mucho más rápido y sencillo”, indica Pascual.

El test genómico, en la mayoría de los casos, se realiza tras la cirugía del cáncer de mama. Luego, Argenetics se encargará de la logística del retiro de las muestras y en una primera instancia se realizará un control de calidad del tejido por parte de los patólogos de la compañía. Aproximadamente en siete días hábiles se enviará el resultado al profesional que lo solicitó, aunque la compañía apunta en un futuro a reducir el plazo a cinco días hábiles.

“Poder hacer una plataforma genómica desde principio a fin, 100% en nuestro país, es algo único. Esto reduce los tiempos del resultado y los costos, porque la muestra se queda en el país y se procesa enteramente en nuestro laboratorio hasta su informe final. Lo que ayer fue un sueño, hoy es una realidad que va a beneficiar a cientos de mujeres con cáncer de mama en nuestra región”, afirma Gabriela Norese, gerente médico del Laboratorio Argenetics.

Tres estudios –realizados en Francia, España e Italia– midieron cómo cambiaba la decisión del tratamiento del oncólogo antes y después del resultado de Prosigna. “Por un lado, hubo una reducción del 30% en el uso de la quimioterapia. Pero a la vez, la información brindada por el test mostró ser de utilidad para seleccionar pacientes que en un primer momento no parecían de riesgo, pero que tras el resultado sí se vio que se podían beneficiar de un tratamiento con quimioterapia. Esto ocurrió en el 10% de los casos en los que el médico había resuelto inicialmente pedir un tratamiento de hormonoterapia sin quimio”, señala Pascual.

Alejandro HorvatEl FMI quiere crear una plataforma global para controlar las monedas digitales nacionales

La presidenta del Fondo Monetario Internacional indicó que buscan «interoperabilidad» entre los países que usan monedas digitales de banco central.

Qué requisitos necesitaran tecnicos y profesionales para trabajar en Vaca Muerta

Tronador II: otro paso para el lanzador espacial argentino

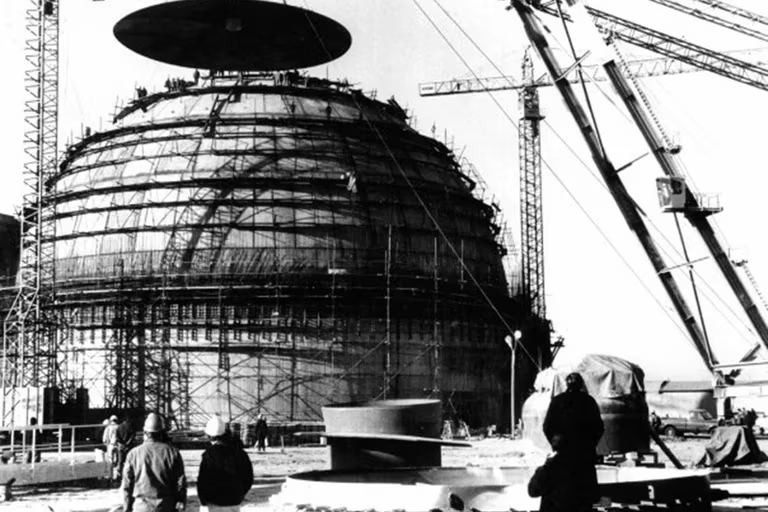

La semana anterior se concretó el primer prototipo del tanque que tendrá el lanzador de satélites de fabricación nacional. Se trata de un importante avance hacia el dominio de una tecnología que solo poseen una decena de países a nivel mundial. Están previstos dos lanzamientos de cohetes de menor tamaño hasta llegar al modelo final, estimado para el año 2029.

Este jueves 15 de junio se cerró el primer prototipo del tanque estructural del Tronador II, el vehículo espacial de fabricación nacional que permitirá poner satélites en órbita. Cuando se complete el desarrollo, la Argentina pasará a estar entre los diez países del mundo capaces de dominar el ciclo espacial completo.

El lanzamiento del Tronador II está estimado para el año 2029 e implica un largo proceso que incluye el desarrollo de la estructura, la propulsión y el sistema de electrónica para su control automático.

Nadia Luna

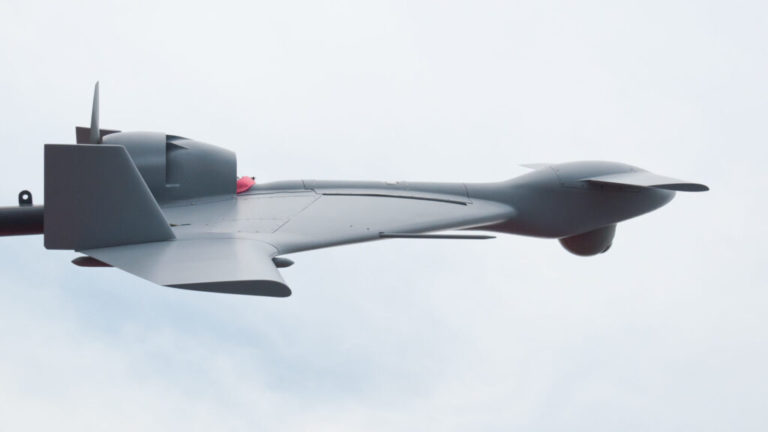

Una mirada argentina: cómo los drones kamikazes cambiaron la guerra de Ucrania – Conclusión

Daniel E. Arias

Viaje de ida: una mirada argentina de los drones kamikazes que cambiaron la guerra de Ucrania

(La conclusión está aquí)

Daniel E. Arias

SABIA-Mar: la nueva mision de la CONAE para vigilar el Mar Argentino

ooooo

Lento pero seguro, como un verdadero trabajo de hormiga que se sabe que va a llegar a buen puerto, avanza el proyecto de SABIA-Mar, el satélite que tendrá como objetivo principal estudiar en detalle el océano y sus costas a nivel regional y global. Recientemente, el trabajo dio otro paso significativo: se terminó la revisión crítica de diseño, que permitirá avanzar, en poco tiempo, en la fase de construcción. SABIA-Mar (las siglas de Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar) tuvo su puntapié inicial allá por 2018. Con su puesta en órbita, prevista para 2025, se espera obtener información valiosa sobre la productividad primaria del mar, los ecosistemas marinos, el ciclo del carbono, la dinámica de las aguas costeras, el manejo de recursos pesqueros y la calidad del agua en costas y estuarios. La revisión crítica de diseño, concluida poco tiempo atrás, es una etapa crucial en todo el proyecto. Así lo explica Carolina Tauro, investigadora principal del equipo de ciencia del satélite: “Intervienen expertos externos a la misión, tanto nacionales como internacionales, quienes hacen una revisión general de cómo se está llevando adelante el proyecto, con un enfoque multidisciplinar. Es, sin dudas, un hito en el desarrollo”. Para Tauro, obtener la visión de expertos para abordar distintos problemas es enriquecedor. “Recibir las observaciones e intercambios de referentes en diversas áreas es una experiencia muy productiva, sobre todo porque estas nuevas perspectivas te pueden dar otro punto de vista. Además, la valoración que hicieron de todo lo hecho hasta ahora fue muy positiva”, asegura, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM. Con un peso estimado de 700 kilogramos y con una envergadura de 9 metros midiendo de punta a punta el satélite con los paneles solares desplegados, el SABIA se desarrolla en el seno del Plan Nacional Espacial de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se construye, como todos los satélites de la CONAE, en las sala de integración de INVAP en Bariloche, que ya lleva construidos los satélites SAC-B, SAC-A, SAC-C y SAC-D de observación de la tierra en banda óptica y de infrarrojo, y los mucho más audaces SAOCOM 1A y 1B, también de observación pero con radar en banda L, únicos en el mundo por las dificultades técnicas de tamaño y potencia requerida por sus antenas. Sólo Japón tiene un satélite similar. INVAP también construyó los ARSAT 1 y 2, geoestacionarios de telecomunicaciones, y no sólo construye sino que pone parte del diseño. Hay varios proveedores importantes en el nuevo SABIA-MAR: IMER, Ascentio, VENG, entre otras. Los principales sensores del SABIA son las cámaras para medir el color del mar, otra cámara pancromática de alta sensibilidad, un sistema de recolección de datos de estaciones en tierra y un receptor del sistema de navegación satelital GNSS.Un diálogo de saberes, una multiplicidad de destinatarios

Cuenta Tauro que todo el proyecto de SABIA-Mar está formado por profesionales de distintas formaciones, lo que obliga a formular la tecnología de modo interdisciplinario. “Sería imposible pensar algo así desde un solo punto de vista, por lo que el continuo diálogo es desafiante y, al mismo tiempo, enriquecedor”, sostiene. Tauro es investigadora principal y, junto al co-investigador del proyecto, Martín Labanda, lideran el equipo de Ciencia, que incluye a expertos y expertas de la física, la ingeniería, la matemática y ciencias de la computación, entre otras. “Este grupo heterogéneo es el que realiza y hace las pruebas del aspecto científico, como el desarrollo de los posibles usos de los datos que recabará el satélite, simulaciones antes del lanzamiento y la generación de algoritmos, entre muchas otras tareas”, expresa la doctora en Física.

«La alta inflación afecta menos a la economia Argentina que sus debilidades estructurales»

Ha-Joon Chang ya volvió a la tranquilidad de la Universidad de Cambridge, fundada en 1209, en una ciudad de 100.000 habitantes, de los cuales un quinto son estudiantes, a dos horas de Londres. Dejó atrás varias semanas por la Argentina, desde Buenos Aires hasta Resistencia, invitado a una serie de encuentros con políticos y académicos organizados por el Consejo Federal de Inversiones y el centro de investigación Fundar, que creó y preside el empresario Sebastián Ceria.

Chang es un economista surcoreano, de los más destacados en la corriente heterodoxa, autor de best-sellers como ‘Retirar la escalera. La estrategia de desarrollo en perspectiva histórica’, que cuenta cómo los países ricos usaron una receta para enriquecerse, pero les recomiendan otra a los demás; ‘¿Qué fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres’, el deslumbrante ’23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo’ y ‘Economía para el 99% de la población’.

-¿Qué opinión se llevó sobre la situación económica de la Argentina, con un crecimiento demorado por la alta inflación y la sequía, y un gran potencial en sectores como gas, litio o alimentos?

-A corto plazo, los problemas económicos de alta inflación y crecimiento lento son un problema menor que las debilidades estructurales a largo plazo de la economía argentina. De una forma u otra, comenzarás a estabilizar la situación macroeconómica, es decir, renegociarás con el FMI, obtendrás más dinero de los chinos, venderá petróleo de Vaca Muerta, cuando termine la sequía en la agricultura, las exportaciones volverán a aumentar. Realmente es el largo plazo lo que me preocupa. En 2001/2002 tuviste mucha crisis, reiniciaste la economía y desde 2004 hasta 2010/11, pudiste crecer decentemente, generaste suficiente exportación para ayudar al superávit en cuenta corriente. Pero desafortunadamente, eso no ha sido traducido a la inversión, al crecimiento de la productividad, a una mayor capacidad de exportación. Básicamente has desperdiciado esa oportunidad de poner la economía en un camino diferente.

Esta vez, de nuevo, ya sea a través de una terapia de shock o un pacto social, tomando prestado de los chinos o lo que sea, aunque resuelvas los problemas macroeconómicos, a menos que inviertas, a menos que eleves tu productividad, a menos que aumentes tu capacidad económica para exportar, vas a tener una repetición de este problema de nuevo cinco años después, siete años después. Puedo mostrarte algunos cuadros con cifras muy preocupantes entre 2004 y 21: Argentina ha estado invirtiendo solo el 16% del PBI. El promedio de los países de renta media alta, a los que pertenece Argentina, es del 31%. Puede que la cifra está distorsionada por China, que tiene una inversión extremadamente alta, entonces compáralo con los países de ingresos medios bajos: están invirtiendo el 27%.

Incluso países de altos ingresos que no necesitan tanta inversión como Argentina están invirtiendo el 22%. El único consuelo es que tienes dos amigos en el mismo barrio: Brasil y Sudáfrica. ¿Cómo espera que su economía crezca de manera sostenible, respondiendo a todos los nuevos desafíos? Otra cifra preocupante es la cifra de investigación y desarrollo (I+D). Hay muchas cosas que están mal en Corea del Sur, pero al menos en términos de desarrollo productivo lo está haciendo muy bien: están invirtiendo el 4,6% del PBI en I+D. La Argentina, solo el 0,5%. La Argentina realmente necesita algún tipo de paquete social y un plan de desarrollo industrial a largo plazo que permitirá al país mejorar constantemente su estructura económica. A menos que controles la tecnología, a menos que controles cómo se organiza la industria, siempre serás víctima de otro.

-Como en el caso del litio…

-En este momento, Chile, Bolivia y la Argentina están muy contentos porque tienen litio, que se supone que es el futuro con las baterías de automóviles. Lo siento, pero hace unos días vi este artículo que decía que los chinos han desarrollado tecnologías muy creíbles usando sodio en lugar de litio para las baterías de los automóviles. Sal de sodio puedes conseguirla en cualquier lugar. Cuando eso suceda, tu litio no será tan valioso. Así que necesitas encontrar una manera de mejorar tu economía de manera sostenible. En un país pobre con un ingreso per cápita de 3.000 dólares el 20% de las personas va a la universidad. Ustedes son un país donde casi todos van a la universidad, han sido reconocido internacionalmente en investigación, ciencia e ingeniería, tienes unos pocos sectores donde está logrando estándares internacionales como automotriz y de turbinas eólicas, pero de alguna manera no pueden convertir esas capacidades en un modelo económico que sea capaz de generar a largo plazo crecimiento sobre la base del aumento continuo de las capacidades productivas que aumentan la productividad y la innovación.

Esa es la verdadera preocupación, porque la inflación es solo un síntoma de este problema más profundo. La inflación es una forma muy cómoda y perezosa de resolver el conflicto distributivo subyacente. A menudo lo comparo con una sala de cine donde algunas personas comenzaron a ponerse de pie. Tal vez en algunos casos sus sillas están rotas. Pero algunas personas pueden ser simplemente egoístas y quieren tener una mejor vista. Una vez que algunas personas se ponen de pie, luego otras también tienen que ponerse de pie. El resultado es que todos siguen teniendo la misma vista, pero todos se sienten más incómodos. Algunas personas no solo se quedan de pie sino que pueden traer la escalera y luego la situación se sale de control. Quien tenga algún poder para manipular sus precios y salarios más que otras personas lo hará. Cuando eso sucede, comienza esta dinámica macroeconómica muy peligrosa de alta inflación. De alguna manera necesitas hacer un plan a largo plazo para desarrollo productivo. La estabilización macroeconómica es necesaria, pero no suficiente.Y a tuviste eso muchas veces eso a lo largo de los años.

-¿Cómo puede la Argentina reducir este problema de inflación? Porque algunos líderes de la oposición están sugiriendo un fuerte ajuste fiscal y otros, la dolarización…

-La dolarización es una idea loca. Sé que hay algunos países que se han dolarizado como Ecuador, pero esta es una muy mala idea porque significa que dejes que los estadounidenses manejen tu política macroeconómica sin tener el beneficio de ser parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, hay una recesión en la Argentina y hay un auge económico en los EE. UU., el gobierno de los EE. UU. decide frenar el auge debido a la presión inflacionaria y, cuando hagan eso, la Argentina irá a una recesión más profunda porque los estadounidenses restringirán su oferta monetaria. Por el contrario, la Argentina podría estar en la situación inflacionaria, pero el gobierno de los EE. UU. decide liberar más dólares porque quiere lidiar con la recesión y pondrá aún más presión inflacionaria sobre la Argentina. A menos que tu ciclo económico esté completamente sincronizado con el de los Estados Unidos, básicamente comenzarás a tener situaciones contra tu interés.

Si adoptas el dólar una vez, será muy difícil volver atrás. Para controlar esa inflación vas a renunciar a toda la independencia macroeconómica. Si quieres hacer eso, ¿de qué sirvió independizarse de España? Esto es ofrecerse como voluntario para ser una colonia sin tener al menos algunos beneficios de ser parte de ese país más grande. Así que esa idea es una mala idea. En cuanto a la terapia de shock de reducción fiscal, es algo en lo que puedes pensar, es un medio legítimo, pero déjame volver al ejemplo del cine. Es como tratar de hacer que todos se sienten y tú estás tirando una especie de pequeña bomba con descarga sónica para derribar a todos. El susto hace que todos se sienten, pero has dañado a la gente. Sabes que podrías matar a algunas personas. Si puedes evitarlo, la terapia de shock no debería usarse.

Sería mejor tener algún tipo de pacto social que asegure que todos se contengan el uso de la capacidad de aumentar sus precios, ya sea el precio de un producto o los salarios. De esa manera, puedes calmar la situación sin tener que usar una terapia de shock, que calmará la situación pero con muchas consecuencias negativas. No sé si la Argentina tiene esa democracia lo suficientemente madura como para llegar a algún tipo de pacto político. No entiendo por qué la gente descartar inmediatamente esa posibilidad y piensa en la terapia de shock o la dolarización. Realmente espero que trabajen para encontrar una manera de hacer este ajuste sin terapia de shock.

-¿No debería haber ningún ajuste?

-Al decir que no debes usar la terapia de shock, no estoy en contra del ajuste fiscal o la devaluación de ninguna medida. Lo que digo es que tienes que hacerlo, en primer lugar usa todas las medidas posibles. Si devalúas, aumenta tu exportación, pero también significa que no puedes importar cosas. Si la importación reducida es, por ejemplo, unas vacaciones en Miami o las carteras de Gucci, podría estar bien, pero si esto también significa que tu sector productivo no podrá importar repuestos de máquinas o el licenciamiento de tecnología, dañará tu capacidad a largo plazo para invertir y crecer. Así que tienes que hacer algo para compensar eso. Y para eso, necesitas algún tipo de plan a largo plazo que podría designar algunos sectores como biotecnología o inteligencia artificial como prioritarios. Es posible que dejes alguna concesión a estos sectores para importar las máquinas y las tecnologías a un precio más bajo, ya sea a través de subsidios o algún tipo de medida regulatoria. Un recorte fiscal puede ser necesario, pero también tienes que priorizar. Quiero decir, ¿vas a gastar dinero en construir y mejorar la infraestructura o vas a gastar dinero en comprar otro submarino para la Armada? De lo contrario, estás desperdiciando una vez más el espacio creado para un mejor camino de crecimiento. No estoy en contra de una medida sola, pero no deberías confiar en una sola medida. Si creo que es necesaria cierta devaluación, no puedes confiar completamente en la devaluación. Juzga cuidadosamente cuánto debes devaluar.

-¿Qué debe hacer la Argentina y el resto de América Latina para dejar de ser países de renta media y pasar al desarrollo? ¿Únicamente con recursos naturales o qué?

-Recursos naturales, si los tienes… Corea del Sur tuvo que explotar muy severamente a sus trabajadores en las décadas de 1960 y 1970 porque no teníamos nada más que vender. Así que básicamente tuvimos que vender mano de obra barata, los juguetes para los grandes almacenes estadounidenses, hacer camisetas, hacer pelucas con cabello humano. Pero lo importante fue que el país siguió reinvirtiendo el dinero que ganaba, especialmente las divisas, para crear constantemente mejores industrias y luego pases a la electrónica simple, madera contrachapada, luego te muevas al extremo inferior de la construcción naval, de automóviles, y luego pasas al extremo superior, la electrónica, los semiconductores. Así es como tienes que hacerlo. Si tienes una buena base de recursos naturales, ¿por qué no usarlos?

Pero ya sabes el problema con eso. Muchos países latinoamericanos que han estado bien en la mejora tecnológica y las industrias basadas en recursos naturales, pero no lo suficiente. Están haciendo lo mismo que han estado haciendo. Estás usando drones para controlar los cárteles y estás usando mejor los químicos para el trigo o lo que sea, pero no ha habido actualización tecnológica fundamental. Un hecho muy interesante que la mayoría de la gente no sabe es que en términos de valor de exportación agrícola, no por cantidad, el número uno es EE. UU., pero el número dos es Países Bajos, país con sólo 16 millones de habitantes, una de las densidades de población más altas del mundo, apenas hay tierra para la agricultura, pero tienen agricultura industrializada. Cultivan cosas en invernadero, en camas de agua, en la misma cantidad de tierra puedes apilar cuatro, seis capas de plantas. En el invernadero puedes cultivar cosas todo el año. Puedes controlar la alimentación con las computadoras, usas químicos agrícolas de alta calidad.

Los minerales que tienes, en lugar de solo extraerlos y enviarlos a China, Corea y Europa, debes procesar algunos. Chile es el mayor productor de cobre del mundo, pero ni siquiera produce muchos cables de cobre ni placas de cobre, por no hablar de productos electrónicos más sofisticados que están usando cobre. El sector manufacturero es la fuente del crecimiento de la productividad, ahí es donde se realiza la mayor parte de la investigación y el desarrollo. Incluso en los EE. UU. y Reino Unido, donde la fabricación en estos días representa solo alrededor del 10 % del PBI, el 60 o 70 % de la investigación y el desarrollo es realizado en el sector manufacturero. En países como Alemania y Corea, donde la fabricación es más grande y fuerte, del 80 al 90% de la investigación y el desarrollo se realiza en la fabricación. Entonces, incluso mientras usas recursos naturales inicialmente, las divisas las usas en la mejora industrial, incluso mientras están mejorando los sectores agrícolas y mineros.

Tienes que desarrollar los sectores manufactureros utilizando tecnologías superiores si quieres salir de esta llamada trampa de ingresos medios. Corea escapó de ella, Singapur escapó de ella, Taiwán escapó de ella, en estos días Malasia podría escapar porque estos muchachos han usado mejores políticas industriales para mejorar sus economías. La razón por la cual países como Argentina, Brasil, Chile, Sudáfrica, están atrapados en la llamada trampa del ingreso medio es que están atrapados en la trampa neoliberal.

-Algunos economistas aquí dicen que la industria es parte del pasado, que tenemos que ir a la economía del conocimiento, que es más importante hacer el software y ya no más hacer el hardware. ¿Qué dice usted al respecto?

-Primero de todo, lo empírico: no es cierto. A escala mundial, la industria es tan importante como siempre. Gran parte se ha redistribuido principalmente a China y otros países asiáticos. El empleo en la manufactura a escala mundial ha estado alrededor del 20 % durante los últimos 40 o 50 años. Muchos países han experimentado la desindustrialización, pero no es porque la industria haya desaparecido. Sigue siendo necesaria. Pero algunas personas afirman que la mayor parte del valor agregado están en todos los servicios relacionados con la fabricación, en lugar de la fabricación en sí. Pero esto se basa en el gran malentendido de cómo ocurre el crecimiento de la productividad.

Los llamados sectores de conocimiento de alto valor agregado siempre han existido. Es solo que fueron hechos por las propias empresas de fabricación. Ahora están subcontratando esto, están transformando su división de diseño o de investigación en compañías independientes. Hay una ilusión óptica de que ahora sabes cosas como la consultoría y la ingeniería de diseño, pero son actividades que siempre se han hecho. Además, estas empresas no venden a consumidores comunes. Sus principales clientes son en realidad empresas manufactureras. Los países que tienen una fabricación sólida también desarrollaron estos servicios de alta gama con más éxito. El mejor ejemplo es Singapur. La gente piensa que países como Suiza y Singapur se han desarrollado sobre la base de los servicios, pero en realidad son los primeros y los segundos países más industrializados en el promedio mundial medido por el valor agregado manufacturero per cápita. Las empresas de servicios de alta gama en esos países están allí sólo porque su fabricación es sólida. Hay empresas que están escribiendo software para robots mineros y están ubicadas en los países con un fuerte sector minero como Canadá y Australia.

Esta idea de que la fabricación es la actividad del pasado muy equivocada. Los servicios son mucho menos comerciables. Si tu economía se vuelve demasiado dependiente de servicios, creará problemas con tu balanza comercial. Para la Argentina, conseguir la balanza comercial correcta es imperativo. Y al tratar de confiar en estos servicios, tendrá un problema. Además los servicios de gama alta en realidad son, en términos relativos, bastante pequeños. Gran Bretaña es uno de los países más avanzados en estos servicios de alto nivel, en gran parte debido a las finanzas, pero también a los servicios de consultoría, diseño, ingeniería, etc., pero no ha podido compensar el déficit comercial que tiene en la manufactura con el superávit comercial en los servicios. De alguna manera continúa sin tener una crisis monetaria porque es una economía relativamente rica. Pero el déficit de cuenta corriente es 6 o 7% del PBI con mucha frecuencia. El sector de servicios simplemente no es capaz de llenar el vacío. Hacer funcionar tu economía con estas cosas básicamente es estar soñando.

-¿Corea del Sur es un ejemplo para países como la Argentina, o es tan diferente su idiosincrasia que tenemos que buscar otros modelos?

-Todos los países son idiosincrásicos, pero siempre puedes aprender algo de todos los países, por muy diferentes que sean a ti. Habrá algunos problemas comunes y, a veces, realmente aprendes más de países que son diferentes que de países que son demasiado similares. Pero no creo en los modelos. Trato de llamarlos economías de referencia. Hay economías que tienen condiciones similares contigo, ya sea económica o políticamente, lo que te da una comparación más inmediata con tu caso. Llamarlos modelos da la impresión equivocada de que de alguna manera tienes que imitarlos.

Las mejores economías de referencia para la Argentina serán los países ricos en recursos naturales como Estados Unidos, Canadá, los países escandinavos, que inicialmente se desarrollaron sobre la base de los recursos naturales, pero luego desarrollaron las capacidades de fabricación y entraron en industrias muy sofisticadas. Finlandia dependía mucho de la silvicultura. Nokia es un gran ejemplo que comenzó como una empresa maderera y luego pasó a la fabricación de papel, luego comenzó a hacer las botas de goma para los leñadores, luego usaron el conocimiento de la goma y tecnología de caucho para comenzar con los cables eléctricos, y luego usan eso para entrar en las centrales telefónicas mecánicas que se ven en películas antiguas. Y luego usan esa tecnología para ingresar a la electrónica. Lo interesante es que Nokia Electronics no obtuvo un solo centavo de ganancia durante 17 años, por lo que tuvo que ser subsidiado por la empresa maderera, la de caucho, pero a través de este camino Finlandia se convirtió en una de las economías de más alta tecnología del mundo. Ese es el tipo de camino que quieres ver para la Argentina. De manera similar, Canadá.

Inicialmente se trataba de recursos naturales. En el siglo XIX, dos tercios de las exportaciones de los Estados Unidos eran algodón y tabaco. Por supuesto que tenían la competitividad internacional porque usaban los esclavos negros. Era una economía tan dependiente de los recursos naturales, pero siguió desarrollando industrias manufactureras para convertirse en el tipo de economía industrial más exitosa en la historia humana. Necesitas mirar esos países para aprender lecciones. Hay algunas cosas que nunca puedes replicar. No puedes traer de vuelta la esclavitud. Hay algunas cosas difíciles de replicar por razones económicas y políticas. Es difícil replicar un país tan grande con dominio militar. Así que olvídense de EE. UU., pero Canadá y Escandinavia deberían ser sus economías de referencia.

-Por último, ¿qué le preocupa de la economía mundial actual y qué soluciones propone a esos problemas?

-Los problemas actuales tienen sus raíces en la crisis financiera de 2008. El sistema financiero excesivamente desregulado que también creó la crisis de la Argentina en 2001 y la crisis financiera mundial en 2008 no ha sido debidamente resuelto. Cuando tuvieron la Gran Depresión en 1929, los estadounidenses implementaron una gran variedad de reformas. El llamado New Deal no se trataba solo de que el gobierno construyera represas. Se trataba de una reforma institucional. Así que introdujeron la ley Glass-Steagall, que separó la banca de inversión de la banca comercial, que desafortunadamente fue abolida en 1999. Y crearon una Comisión de Bolsa de Valores para regular el mercado de valores. Establecieron la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para proporcionar ese seguro de depósitos a los ahorristas para estabilizar la banca.

Pero después de 2008, ¿qué han hecho? Lo único que se me ocurre es aumentar el requisito de capital para los bancos. Así que, sin la reforma fundamental, nada estaba cambiando realmente. Básicamente tenían que mantener vivo el sistema, pero primero reduciendo la tasa de interés a cero. Pero incluso entonces la economía no se recuperó. Entonces comenzaron a hacer esta flexibilización cuantitativa, que era básicamente crear electrónicamente grandes cantidades de dinero para dar a los bancos. Lo ridículo fue que este dinero ni siquiera se entregó a empresas productivas y consumidores. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Crean una enorme inflación de precios de los activos en las bolsas de valores, los mercado de bonos, de bienes raíces. La prueba del absurdo de esta política se mostró durante la pandemia. En el punto álgido de la pandemia, la economía de EE. UU., la de Reino Unido, se estaban reduciendo a una tasa de diez, 12% por año. En un mundo cuerdo eso hubiera significado el desplome de la bolsa de valores y del mercado inmobiliario. Y no.

El mercado de valores en estos dos países estaba alcanzando récords cada semana. Así que ahora la economía financiera está completamente separada de la economía real. Mientras millones de personas perdían sus trabajos y la economía se contraía un 10%, el mercado de valores dijo que no, en realidad nuestra economía está en el mejor momento de la historia. La política monetaria ha creado estas enormes burbujas de activos que estaban bien mientras la tasa de interés aún era del 0% y los manuales de flexibilización cuantitativa estaban flotando, pero con la pandemia hubo una interrupción en la cadena de suministro global, con la guerra en Ucrania los precios de la nafta y de los alimentos subieron.

Cuando la inflación parte de estos factores del lado de la oferta, aumentar la tasa no es una solución fundamental. Pero tuvieron que hacerlo porque no hay otra forma de bajar la inflación. Y ahora que la tasa se disparó repentinamente del 0,30% al 5%, 6%, muchos de los activos se están convirtiendo en malos activos porque en los viejos tiempos se podía pedir dinero prestado al 1% o 2%, que significa 0% en la tasa del banco central. Lo que significa que si su activo le está dando 2% o 3 % de rendimiento, está bien. Ahora que nuestra tasa de interés es de hasta 5 o 6%, de repente tu activo tiene que generar 7 u 8%. Lo aterrador es que no sabes dónde están estos activos. El famoso banco de Silicon Valley, que quebró a principios de este año, no estaba invirtiendo en productos riesgosos como CDO (obligación de deuda colateral) y CDS (credit default swap). Como en la crisis de 2008, simplemente fueron a comprar demasiados bonos del gobierno estadounidense. Cuando la tasa de interés subió muy rápidamente a un nivel mucho más alto, los precios de los bonos colapsaron. Haber invertido en uno de los activos más seguros del mundo, el bono del Tesoro de EE. UU., y quebrar…

Así que no sé qué va a pasar el próximo año o dos. Podríamos tener una crisis financiera. Tal vez sigamos con un poco de suerte escapando de eso, porque no todos los bancos o no todos los proyectos inmobiliarios comerciales van mal al mismo tiempo. ¿Pero quién sabe? Así que creo que estamos en una situación muy peligrosa…

-Y además las tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia, la crisis climática…

-Hay muchas tensiones globales que están creando problemas. La guerra en Ucrania, la fricción entre China y Estados Unidos. Pero creo que el conflicto entre China y Estados Unidos no es la Guerra Fría versión II, como algunas personas creen. En la primera Guerra Fría entre los EE. UU. y la Unión Soviética, estas dos economías estaban completamente separadas. Ni siquiera comerciaban mucho entre ellos. Pero ahora China y EE. UU. son como los gemelos siameses unidos por la cadera porque, sin los bienes de consumo baratos de China, la economía de EE. UU. no puede sostenerse.

Los chinos poseen el 13% de los bonos del Tesoro de EE. UU. Si bien hay conflicto con los semiconductores de uso militar y otras áreas, no creo que hayan intención de destruirse entre sí. Pero que los dos mejores economías del mundo tengan estos conflictos y fricciones no es bueno. Así que el mundo se está volviendo más inestable. Y finalmente tenemos el desafío de la crisis climática. ¿Sabes cómo vamos a lidiar con esto? Es ese el gran desafío. Esto nos obligará a reinventar el sistema energético, reformar las ciudades porque necesitas mejorar el transporte público. Necesitas concentrar más a la gente. A los europeos les resulta muy fácil criticar a los estadounidenses por conducir demasiado.

Pero les digo: “Mira, no seas tan presumido porque podrías estar muy orgulloso de ti mismo por andar en bicicleta 20 millas todos los días para ir al trabajo, pero, ¿puedes hacer eso si eres un estadounidense atrapado en un suburbio de Florida o Texas? ¿Vas a poder andar en bicicleta 170 millas por día? De esa forma básicamente estarás viviendo en la carretera. Va a llevar mucho tiempo, pero concentrar más a la gente para que haya menos necesidad de conducir es lo que necesitamos. Hay que desarrollar tecnologías para mejores las baterías, necesitamos encontrar formas de fabricar acero sin usar carbón. Necesitamos mucho nuevas tecnologías. Estos desafíos cambiarán fundamentalmente la forma en que organizamos nuestra economía y los países en desarrollo tendrán que hacerlo.

Súmate cuanto antes a este nuevo paradigma tecnológico, porque de lo contrario acabarás convirtiéndote en los proveedores del próximo petróleo llamado energía renovable. En este país del sur de África, Namibia, que tiene el famoso desierto de Kalahari, los alemanes tienen han realizado inversiones masivas en granjas solares con las que planean producir hidrógeno. Si no hace nada, Namibia básicamente generará energía solar y la convertirá en hidrógeno y la exportará a Alemania, Corea o donde sea. ¿Cuál es la diferencia entre eso y simplemente extraer petróleo y venderlo a esos países? Entonces, sí, tenemos muchos desafíos por delante. Lo peor que puede pasar es que la gente ni siquiera se dé cuenta de que está ocurriendo esta crisis subyacente.