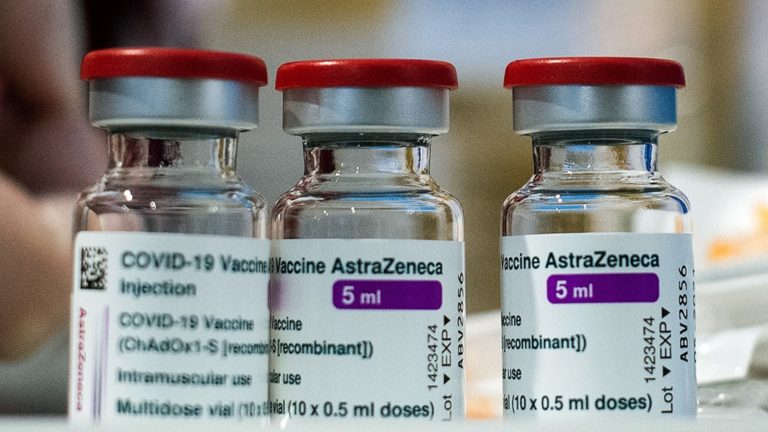

La autoridades sanitarias de EE.UU. aprobaron una vacuna para ser usada en adolescentes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention), CDC de Estados Unidos respaldaron la vacuna de Pfizer para uso en adolescentes y comienzan a aplicarla esta semana. Su uso ahora oficial será contra el COVID-19 en preadolescentes de 12 a 15 años.

Los funcionarios dijeron que no hubo eventos adversos graves asociados con la vacuna Pfizer-BioNTech en esa franja de edad de entre más de 2,000 inoculaciones en el ensayo clínico de las compañías.Los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección y en las articulaciones y músculos, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre y cansancio.La vacunación de los niños y adolescentes es fundamental para poner fin a la pandemia ya que, en EE.UU., representan alrededor del 20% de la población total de 331 millones.

Tu auto es cada vez menos tuyo. Y los trenes los sacaron – Conclusión

- De trenes, de autos, de programación y de plata quemada.

Estos tienen la información decisiva proyectada en el parabrisas, por un “heads up display”, y la que es menos urgente se reparte en dos o tres pantallas más bien angostas y frontales, que el piloto ve con apenas un barrido de ojos sin siquiera girar la cabeza. Eso se llama “full glass cockpit”. Y el conjunto heads-up y full glass tiene una tercera mejora: la información directamente proyectada en el casco. Es ergonomía pura.

Los fabricantes de aviones de combate hacen esto porque consideran que a los pilotos no hay que tratarlos como a las computadoras de un dron, les tenés que dar el máximo de “situational awareness”, un entendimiento instintivo e instantáneo del ambiente dinámico y tridimensional que los rodea.

Elon Musk, en cambio, trata a sus clientes como se le da la gana: les dice sin palabras que están de paso, que pronto serán el equivalente de una valija que sus autos inteligentes llevarán y traerán. Lo curioso no es eso, sino que ese mensaje subliminal lo transmitan autos muy deportivos por aceleración y agarre, lo que los gringos llaman “driver’s cars”, coches que da placer manejar expertamente y “al mango”. No pretendemos explicar esa contradicción. O tal vez sí: los mayores clientes de Musk son milennials que crecieron entre videogames. Tienen otra cultura visual.

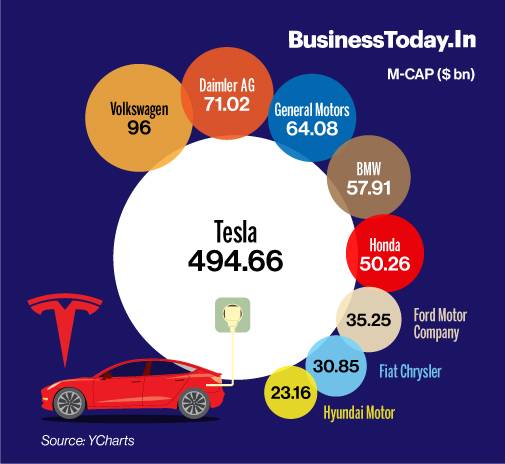

Y es que algo está haciendo bien don Musk, porque su firma, que en 2019 vendió 499.550 unidades, en 2020 sobrepasó el millón. Y aunque vende muchos menos autos que Ford o que GM y Volkswagen, su firma en bolsa vale bastante más que VW, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford, Fiat-Chrysler y Hyundai SUMADAS.

Estos tienen la información decisiva proyectada en el parabrisas, por un “heads up display”, y la que es menos urgente se reparte en dos o tres pantallas más bien angostas y frontales, que el piloto ve con apenas un barrido de ojos sin siquiera girar la cabeza. Eso se llama “full glass cockpit”. Y el conjunto heads-up y full glass tiene una tercera mejora: la información directamente proyectada en el casco. Es ergonomía pura.

Los fabricantes de aviones de combate hacen esto porque consideran que a los pilotos no hay que tratarlos como a las computadoras de un dron, les tenés que dar el máximo de “situational awareness”, un entendimiento instintivo e instantáneo del ambiente dinámico y tridimensional que los rodea.

Elon Musk, en cambio, trata a sus clientes como se le da la gana: les dice sin palabras que están de paso, que pronto serán el equivalente de una valija que sus autos inteligentes llevarán y traerán. Lo curioso no es eso, sino que ese mensaje subliminal lo transmitan autos muy deportivos por aceleración y agarre, lo que los gringos llaman “driver’s cars”, coches que da placer manejar expertamente y “al mango”. No pretendemos explicar esa contradicción. O tal vez sí: los mayores clientes de Musk son milennials que crecieron entre videogames. Tienen otra cultura visual.

Y es que algo está haciendo bien don Musk, porque su firma, que en 2019 vendió 499.550 unidades, en 2020 sobrepasó el millón. Y aunque vende muchos menos autos que Ford o que GM y Volkswagen, su firma en bolsa vale bastante más que VW, Daimler, GM, BMW, Honda, Ford, Fiat-Chrysler y Hyundai SUMADAS.

Y aquí, para finalizar los números, vayamos directamente a las fuentes. IEEE/Spectrum de febrero 2009, en un artículo que cumple ya más de 12 años de publicado, decía:

“Jonas Bereisa, un ingeniero de GM, escribió en un artículo de 1983 en IEEE Transactions on Industrial Electronics que ‘el desarrollo de software se convertirá en la consideración más importante en la ingeniería de desarrollo de nuevos productos’. ¡Tenía razón! Broy estima que más del 80 por ciento de las innovaciones de los automóviles provienen de los sistemas informáticos y que el software se ha convertido en el principal contribuyente del valor (así como del precio) en los automóviles.

“El costo de la electrónica como porcentaje de los costos de los vehículos aumentó de inicios en alrededor del 5 por ciento a fines de la década de 1970, al 15 por ciento en 2005, (excluidos los costos de ensamblaje final). Para los híbridos, donde la cantidad de software necesaria para el control del motor solo es casi el doble que la de un automóvil estándar, el costo de la electrónica como porcentaje de los costos del vehículo está más cerca del 45 por ciento. Dentro de 10 años, algunos expertos predicen que se espera que los porcentajes relacionados con el costo de la electrónica como porcentaje del costo del vehículo aumenten al 50 por ciento para los vehículos convencionales y al 80 por ciento para los híbridos”.

Hoy un Tata Nano (automóvil del otro gigante asiático que solemos olvidar, la India) tiene apenas algo más de electrónica y soft que un VW Escarabajo de los ‘50: fuera de los controles de los inyectores de combustible, nada. Y ese Tata vale U$ 2.000 en la India. Como referencia, si un Ford T de los años 20 tuviera algún valor fuera del mercado de coleccionistas, ajustando por inflación, valdría unos U$ 3.500.

Varias fuentes coinciden en que desarrollar un auto sale alrededor de US 6000 millones. Y aquí llegamos al tema: 150 millones de líneas de software son 1500 millones de dólares. Volvemos a los números con que empezó esta nota: ya un 25% de la inversión que genera un auto con motor de combustión interna se va en software. En el caso de un “full electric” es mucho más.

Bien, con toda esta información de números ajenos, volvamos a mirar los nuestros. De acuerdo al OPPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software de la Cámara del rubro (la CESSI), esta rama de la producción en Argentina cerró 2020 con 11.000 puestos nuevos de trabajo (casi un 10% arriba de 2019), con una media salarial que representó 5 veces el mínimo vital móvil del país y 2 veces el valor de la canasta básica familiar.

Esa industria argentina que tanto creció en un país devastado por el endeudamiento y trascartón, la pandemia, ya tenía 115.000 trabajadores y una tasa de rotación del 10,4% en la primer mitad de 2020. Detalle interesante, las desvinculaciones en Argentina son mayormente decididas por trabajadores que lograron ofertas mejores. Las firmas que integran CESSI se arrebatan entre sí los graduados en informática e incluso los técnicos, mientras el resto de la industria argentina con empleo en blanco sigue emitiendo telegramas de suspensión o de cesantía.

Ud. seguramente cree que como país tenemos algún proyecto para meternos de algún modo en el desarrollo del software vehicular, o al menos de su testeo. Pues hasta donde se sabe, NO.

¿Y por qué? Peguémosle un vistazo a la situación en trenes y en automóviles.

Aquí, al costo de devastar los muchos quebrachales diseminados sobre los 900.000 km2 de la llanura chaqueña, proveíamos los durmientes de los ferrocarriles argentinos. El resto, vino todo de afuera.

En el período ferroviario de despliegue y crecimiento, entre la inauguración del Ferrocarril Oeste, en 1863, y la nacionalización de los ferrocarriles (mayormente ingleses) en 1948, la Argentina, en su momento de mayor gloria ferroviaria, se abstuvo firmemente de fabricar material rodante y locomotoras. Todo se fabricó en Europa. Eso sí, aquí, obligadamente debido al tamaño enorme de la red, se reparaba todo.

Pero desde 1930 en adelante, preparándose para la siguiente guerra en Europa, Inglaterra y Francia dejaron de invertir en mantenimiento de sus líneas. Como el país entero se movía en tren, en los talleres locales de los trenes británicos y franceses empezaron a ganar tracción los recursos humanos generados en ingeniería por la educación pública. Los escuelas nacionales técnicas del Ministerio de Edudación y las carreras de ingeniería de las universidades nacionales, libres de arancelamiento, fueron la cantera del know-how que evitó el derrumbe del sistema.

Cuando estalló la 2da Guerra aquí no llegaba un repuesto ni pintado, de modo que la fabricación nacional pasó de posible a inevitable. En el resto del Cono Sur también había ferrocarriles, aunque no de la misma escala que los argentinos.

La idea de diseñar y fabricar en forma local toda la infraestructura fija y rodante sólo prendió en Argentina: había distancias y cargas inmensas, había recursos humanos, había una industria metalúrgica interesante, había capitales y había necesidad. La nacionalización de 1948 no fue hostil: el Imperio Británico, arruinado por la 2da Guerra, no podía con la carga de mantener 48.000 km. de tendido en nuestras llanuras. La Corona quería irse y el pago de la expropiación alivió mucho su endeudamiento de guerra con Argentina. Las relaciones entre metrópolis y semicolonia estaban dadas vuelta: por una vez (única y última) los gringos nos debían hasta la camisa. Y no pagaron una libra, arreglaron todo en especies (googlear «Gloster Meteor», goglear «Avro Lancaster», googlear la palabra “chatarra”).

La Argentina de posguerra tuvo la oportunidad de desarrollar una industria ferroviaria propia, e incluso diseños propios de locomotoras, pero la dejó pasar pensando que todo seguiría igual. Pero, je, je, en 1961 llegó el “Plan Larkin” del Banco Mundial, que le recomendaba “manu militari” al presidente Arturo Frondizi achicar gastos cerrando 13.000 km. de ramales terciarios y secundarios.

El objetivo declarado del teniente general Thomas Larkin, experto en logística del Ejército de los EEUU, y de su operador local, el ingeniero Arturo Costantini, ministro de Obras Públicas puesto por Álvaro Alsogaray, puesto a su vez en el ministerio de Hacienda del Frondizi por los militares argentinos, era abrirle paso a la industria automotriz estadounidense: en Córdoba y Buenos Aires se instalaban fábricas de autos y camiones norteamericanos, y para que crecieran el estado debía desinvertir en rieles e invertir en asfalto. O al menos, lo primero.

Con ello, en 1989 sólo un tercio de las rutas nacionales estaba transitable, pero se clasuraron 1000 de las 2400 estaciones existentes en la red ferroviaria, se redujo a la mitad el número de trenes de pasajeros, se echó a 62.000 de los 156.000 obreros y empleados ferroviarios, y la red lineal se redujo de 41.463 a 31.113 kilómetros.

El Plan de Larkin y Costantini duró muchas décadas, ciertamente más que ambos personajes. Fue tan persistente su aplicación, a veces lenta y otras brutal, que de 44.000 km. de tendido ferroviario en 1953 hoy sólo quedan 19.000 operativos.

En este marco, el milagro es que sin embargo la Argentina mantuviera una industria ferroviaria privada y pública que ganaba plata visiblemente, y pagaba sueldos altos. Terminando los ‘80 llegó a exportar material rodante a países con los que no tenía ninguna relación cultural o económica previa: por ejemplo, vagones de Materfer a los ferrocarriles turcos.

Fiat construía vagones en Córdoba, como Fabricaciones Militares, y los Astilleros Río Santiago, cercanos a La Plata, locomotoras diésel-eléctricas; siempre bajo licencia de marcas extranjeras y con buena calidad. Pero los cierres y privatizaciones durante los gobiernos de Carlos Menem liquidaron casi todo.

Hoy, la tímida modernización de las líneas metropolitanas electrificadas de pasajeros en el AMBA y la lenta rehabilitación del Belgrano Cargas, la mayor línea del país por kilometraje lineal y superficie servida, se hace con material japonés o chino, y asumiendo deuda. No fabricamos nada de lo que se mueve por riel. Como decía Tato Bores, los argentinos somos cada vez menos ciudadanos y más usuarios.

Nuestra industria automovilística se parece a la ferroviaria en ser una sombra o caricatura de lo que fue, y emplea cada vez más robots y menos personas. Compatriotas, en 1956 y en talleres del estado (DINFIA) construimos la camioneta liviana más persistente y resistente de la historia automovilística local: el Rastrojero. Como incluso en épocas de libre importación de automóviles (durante el gobierno de El Proceso) el Rastrojero seguía dominando el 25% de su segmento, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, ordenó el cierre de la fábrica en Córdoba a pedido de Ford y GM.

Y aquí, para finalizar los números, vayamos directamente a las fuentes. IEEE/Spectrum de febrero 2009, en un artículo que cumple ya más de 12 años de publicado, decía:

“Jonas Bereisa, un ingeniero de GM, escribió en un artículo de 1983 en IEEE Transactions on Industrial Electronics que ‘el desarrollo de software se convertirá en la consideración más importante en la ingeniería de desarrollo de nuevos productos’. ¡Tenía razón! Broy estima que más del 80 por ciento de las innovaciones de los automóviles provienen de los sistemas informáticos y que el software se ha convertido en el principal contribuyente del valor (así como del precio) en los automóviles.

“El costo de la electrónica como porcentaje de los costos de los vehículos aumentó de inicios en alrededor del 5 por ciento a fines de la década de 1970, al 15 por ciento en 2005, (excluidos los costos de ensamblaje final). Para los híbridos, donde la cantidad de software necesaria para el control del motor solo es casi el doble que la de un automóvil estándar, el costo de la electrónica como porcentaje de los costos del vehículo está más cerca del 45 por ciento. Dentro de 10 años, algunos expertos predicen que se espera que los porcentajes relacionados con el costo de la electrónica como porcentaje del costo del vehículo aumenten al 50 por ciento para los vehículos convencionales y al 80 por ciento para los híbridos”.

Hoy un Tata Nano (automóvil del otro gigante asiático que solemos olvidar, la India) tiene apenas algo más de electrónica y soft que un VW Escarabajo de los ‘50: fuera de los controles de los inyectores de combustible, nada. Y ese Tata vale U$ 2.000 en la India. Como referencia, si un Ford T de los años 20 tuviera algún valor fuera del mercado de coleccionistas, ajustando por inflación, valdría unos U$ 3.500.

Varias fuentes coinciden en que desarrollar un auto sale alrededor de US 6000 millones. Y aquí llegamos al tema: 150 millones de líneas de software son 1500 millones de dólares. Volvemos a los números con que empezó esta nota: ya un 25% de la inversión que genera un auto con motor de combustión interna se va en software. En el caso de un “full electric” es mucho más.

Bien, con toda esta información de números ajenos, volvamos a mirar los nuestros. De acuerdo al OPPSI, el Observatorio Permanente de la Industria del Software de la Cámara del rubro (la CESSI), esta rama de la producción en Argentina cerró 2020 con 11.000 puestos nuevos de trabajo (casi un 10% arriba de 2019), con una media salarial que representó 5 veces el mínimo vital móvil del país y 2 veces el valor de la canasta básica familiar.

Esa industria argentina que tanto creció en un país devastado por el endeudamiento y trascartón, la pandemia, ya tenía 115.000 trabajadores y una tasa de rotación del 10,4% en la primer mitad de 2020. Detalle interesante, las desvinculaciones en Argentina son mayormente decididas por trabajadores que lograron ofertas mejores. Las firmas que integran CESSI se arrebatan entre sí los graduados en informática e incluso los técnicos, mientras el resto de la industria argentina con empleo en blanco sigue emitiendo telegramas de suspensión o de cesantía.

Ud. seguramente cree que como país tenemos algún proyecto para meternos de algún modo en el desarrollo del software vehicular, o al menos de su testeo. Pues hasta donde se sabe, NO.

¿Y por qué? Peguémosle un vistazo a la situación en trenes y en automóviles.

Aquí, al costo de devastar los muchos quebrachales diseminados sobre los 900.000 km2 de la llanura chaqueña, proveíamos los durmientes de los ferrocarriles argentinos. El resto, vino todo de afuera.

En el período ferroviario de despliegue y crecimiento, entre la inauguración del Ferrocarril Oeste, en 1863, y la nacionalización de los ferrocarriles (mayormente ingleses) en 1948, la Argentina, en su momento de mayor gloria ferroviaria, se abstuvo firmemente de fabricar material rodante y locomotoras. Todo se fabricó en Europa. Eso sí, aquí, obligadamente debido al tamaño enorme de la red, se reparaba todo.

Pero desde 1930 en adelante, preparándose para la siguiente guerra en Europa, Inglaterra y Francia dejaron de invertir en mantenimiento de sus líneas. Como el país entero se movía en tren, en los talleres locales de los trenes británicos y franceses empezaron a ganar tracción los recursos humanos generados en ingeniería por la educación pública. Los escuelas nacionales técnicas del Ministerio de Edudación y las carreras de ingeniería de las universidades nacionales, libres de arancelamiento, fueron la cantera del know-how que evitó el derrumbe del sistema.

Cuando estalló la 2da Guerra aquí no llegaba un repuesto ni pintado, de modo que la fabricación nacional pasó de posible a inevitable. En el resto del Cono Sur también había ferrocarriles, aunque no de la misma escala que los argentinos.

La idea de diseñar y fabricar en forma local toda la infraestructura fija y rodante sólo prendió en Argentina: había distancias y cargas inmensas, había recursos humanos, había una industria metalúrgica interesante, había capitales y había necesidad. La nacionalización de 1948 no fue hostil: el Imperio Británico, arruinado por la 2da Guerra, no podía con la carga de mantener 48.000 km. de tendido en nuestras llanuras. La Corona quería irse y el pago de la expropiación alivió mucho su endeudamiento de guerra con Argentina. Las relaciones entre metrópolis y semicolonia estaban dadas vuelta: por una vez (única y última) los gringos nos debían hasta la camisa. Y no pagaron una libra, arreglaron todo en especies (googlear «Gloster Meteor», goglear «Avro Lancaster», googlear la palabra “chatarra”).

La Argentina de posguerra tuvo la oportunidad de desarrollar una industria ferroviaria propia, e incluso diseños propios de locomotoras, pero la dejó pasar pensando que todo seguiría igual. Pero, je, je, en 1961 llegó el “Plan Larkin” del Banco Mundial, que le recomendaba “manu militari” al presidente Arturo Frondizi achicar gastos cerrando 13.000 km. de ramales terciarios y secundarios.

El objetivo declarado del teniente general Thomas Larkin, experto en logística del Ejército de los EEUU, y de su operador local, el ingeniero Arturo Costantini, ministro de Obras Públicas puesto por Álvaro Alsogaray, puesto a su vez en el ministerio de Hacienda del Frondizi por los militares argentinos, era abrirle paso a la industria automotriz estadounidense: en Córdoba y Buenos Aires se instalaban fábricas de autos y camiones norteamericanos, y para que crecieran el estado debía desinvertir en rieles e invertir en asfalto. O al menos, lo primero.

Con ello, en 1989 sólo un tercio de las rutas nacionales estaba transitable, pero se clasuraron 1000 de las 2400 estaciones existentes en la red ferroviaria, se redujo a la mitad el número de trenes de pasajeros, se echó a 62.000 de los 156.000 obreros y empleados ferroviarios, y la red lineal se redujo de 41.463 a 31.113 kilómetros.

El Plan de Larkin y Costantini duró muchas décadas, ciertamente más que ambos personajes. Fue tan persistente su aplicación, a veces lenta y otras brutal, que de 44.000 km. de tendido ferroviario en 1953 hoy sólo quedan 19.000 operativos.

En este marco, el milagro es que sin embargo la Argentina mantuviera una industria ferroviaria privada y pública que ganaba plata visiblemente, y pagaba sueldos altos. Terminando los ‘80 llegó a exportar material rodante a países con los que no tenía ninguna relación cultural o económica previa: por ejemplo, vagones de Materfer a los ferrocarriles turcos.

Fiat construía vagones en Córdoba, como Fabricaciones Militares, y los Astilleros Río Santiago, cercanos a La Plata, locomotoras diésel-eléctricas; siempre bajo licencia de marcas extranjeras y con buena calidad. Pero los cierres y privatizaciones durante los gobiernos de Carlos Menem liquidaron casi todo.

Hoy, la tímida modernización de las líneas metropolitanas electrificadas de pasajeros en el AMBA y la lenta rehabilitación del Belgrano Cargas, la mayor línea del país por kilometraje lineal y superficie servida, se hace con material japonés o chino, y asumiendo deuda. No fabricamos nada de lo que se mueve por riel. Como decía Tato Bores, los argentinos somos cada vez menos ciudadanos y más usuarios.

Nuestra industria automovilística se parece a la ferroviaria en ser una sombra o caricatura de lo que fue, y emplea cada vez más robots y menos personas. Compatriotas, en 1956 y en talleres del estado (DINFIA) construimos la camioneta liviana más persistente y resistente de la historia automovilística local: el Rastrojero. Como incluso en épocas de libre importación de automóviles (durante el gobierno de El Proceso) el Rastrojero seguía dominando el 25% de su segmento, el ministro de Economía, José Martínez de Hoz, ordenó el cierre de la fábrica en Córdoba a pedido de Ford y GM.

Los autos de la Escuadra Torino que en 1969 dominaron las 84 horas de Nürburgring.

En 1966 y por impulso de Juan Manuel Fangio, IKA desarrolló el famoso Torino, que le recortó el segmento local A1 a Ford y Chevrolet, y se exportó solo y sin hacerle campaña como EL auto de lujo a Uruguay, Chile y Paraguay. El bello sedán argento en 1969 llegó como rareza desconocida y dominó a las marcas habitués en las brutales 84 horas de Nürburgring, en Alemania, y no ganó aquella carrera por argucias legales de los organizadores.

Aún con ese pasado, hoy no hacemos ni siquiera el software de esos robots con que nuestras automotrices suplantan el trabajo humano argentino. Eso, en un país donde la informática es una industria floreciente (casi la única) y en buena parte, de capitales argentinos. Pero de autos, nada. Para las empresas informáticas argentinas los autos son otro planeta. Asunto que no parece despeinar a nadie.

La fabricación de autos argentinos bajó sin chistar de un 98% de integración nacional en los tiempos de la Ford F-100 a la integración de componentes hechos en Brasil o México, salvo cuando se trata de modelos tan complejos y rentables que vienen totalmente terminados de las casas matrices en EEUU, Europa,Japón; y China.

Por eso, más que por la pandemia, en 2020 la industria automotriz llamada argentina generó saldos en rojo de cuenta corriente por U$ 4000 millones. Sin embargo, a cada rato pide que se la considere “estratégica” y exige nuevos subsidios, intercambios compensados, nuevas flexibilizaciones laborales, eliminación de impuestos y cargas sociales, y una lista creciente de etcéteras…

¿Qué distorsión perceptual nos ha llevado a catalogar como “industria estratégica” algo que, mirado con nuestra visión de los ’80, nada nacionalista, por cierto, habríamos llamado armaduría, maquila o libre importación no muy disimulada?

Dicho lo cual: ¿no sería hora de que a los “fabricantes” argentinos de automóviles se les empiece a exigir mínimamente la inclusión de software argentino?

Los autos de la Escuadra Torino que en 1969 dominaron las 84 horas de Nürburgring.

En 1966 y por impulso de Juan Manuel Fangio, IKA desarrolló el famoso Torino, que le recortó el segmento local A1 a Ford y Chevrolet, y se exportó solo y sin hacerle campaña como EL auto de lujo a Uruguay, Chile y Paraguay. El bello sedán argento en 1969 llegó como rareza desconocida y dominó a las marcas habitués en las brutales 84 horas de Nürburgring, en Alemania, y no ganó aquella carrera por argucias legales de los organizadores.

Aún con ese pasado, hoy no hacemos ni siquiera el software de esos robots con que nuestras automotrices suplantan el trabajo humano argentino. Eso, en un país donde la informática es una industria floreciente (casi la única) y en buena parte, de capitales argentinos. Pero de autos, nada. Para las empresas informáticas argentinas los autos son otro planeta. Asunto que no parece despeinar a nadie.

La fabricación de autos argentinos bajó sin chistar de un 98% de integración nacional en los tiempos de la Ford F-100 a la integración de componentes hechos en Brasil o México, salvo cuando se trata de modelos tan complejos y rentables que vienen totalmente terminados de las casas matrices en EEUU, Europa,Japón; y China.

Por eso, más que por la pandemia, en 2020 la industria automotriz llamada argentina generó saldos en rojo de cuenta corriente por U$ 4000 millones. Sin embargo, a cada rato pide que se la considere “estratégica” y exige nuevos subsidios, intercambios compensados, nuevas flexibilizaciones laborales, eliminación de impuestos y cargas sociales, y una lista creciente de etcéteras…

¿Qué distorsión perceptual nos ha llevado a catalogar como “industria estratégica” algo que, mirado con nuestra visión de los ’80, nada nacionalista, por cierto, habríamos llamado armaduría, maquila o libre importación no muy disimulada?

Dicho lo cual: ¿no sería hora de que a los “fabricantes” argentinos de automóviles se les empiece a exigir mínimamente la inclusión de software argentino?

Daniel E. Arias

Jorge A. T. Casanova

El gobierno nacional y el de Mendoza serán socios mayoritarios de IMPSA

El Estado argentino y la provincia de Mendoza ingresarán como accionistas de la empresa metalúrgica IMPSA, fundada por la familia Pescarmona en 1907. Tras lograr reprogramar su deuda de US$ 560 millones el año pasado, mediante un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), la compañía mendocina emitió nuevas acciones para capitalizar la empresa.

El Estado invertirá US$ 15 millones y se quedará con el 63,7% de la firma, mientas que Mendoza aportará US$ 5 millones y tendrá el 21,2%. El 15,1% restante de las acciones seguirá en manos privadas, repartido en un 9,8% entre un conglomerado de bancos y 5,3% para la familia Pescarmona.

IMPSA diseña y fabrica en su Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza las nuevas turbinas de la central hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamientos para la central hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el CAREM, entre otros proyectos.

Desde el Ministerio de Desarrollo indicaron que el plan es que la dirección se mantenga con el management actual.

En la actualidad, el 65% de las acciones de IMPSA está en manos de un fideicomiso de inversores institucionales encabezado por el Banco Nación como principal acreedor, más el BICE, el Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y bonistas internacionales. La fundadora familia Pescarmona tiene el 35% restante de participación en la firma.

Todavía falta que en la cartera que dirige Matías Kulfas se confirme la inversión, pero el ministro mantuvo un encuentro con el CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández, designado por el consorcio de acreedores, el miércoles de la semana pasada en el ministerio.

El Estado conformó un comité asesor que pidió informes a la Secretaría de Industria, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y al Tribunal de Tasaciones de la Nación.

A mediados del mes pasado, la legislatura de Mendoza votó a favor del ingreso de la provincia en la participación de la empresa. La ley promulgada que autorizó al gobierno de Rodolfo Suárez a invertir los US$ 5 millones traía una cláusula: IMPSA no puede mudar sus talleres metalúrgicos de Mendoza dentro los próximos 25 años.

“Nos interesaba sumarnos con la intención de que Impsa no deje la provincia. Es una empresa del entramado productivo de Mendoza, que da trabajo a 100 pymes metalmecánicas que son proveedoras. Ha tenido un devenir complicado, pero no deja de ser una empresa de tecnología muy importante, referente de innovación vinculada a la energía. Además, genera que haya una mano de obra muy capacitada, con un capital social que en Mendoza no queremos perder. Queremos asociarnos en el salvataje que lidera la Nación y acoplarnos en un rol más secundario”, dijeron en el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/VG5EKMWC5RH2HEXOT22A55GE5U.jpg)

.

El comienzo de la asistencia

El 25 de junio de 2020, el CEO de IMPSA le envió una carta a Kulfas para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”. En diciembre, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.

Unos días antes, IMPSA había informado a la Comisión Nacional de Valores que había logrado reestructurar su deuda de US$ 560 millones, pudiendo postergar así el pago de intereses de sus obligaciones para 2025 y el del capital, a partir de 2028, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.

La deuda millonaria tuvo su origen en 2014, producto principalmente por “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad. En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado.

ooooo

Hace un año, el 28 de abril de 2020, AgendAR publicaba El futuro de IMPSA, una de las empresas argentinas más importantes, está en la balanza. Su principal acreedor es el Estado Nos satisface mucho que su futuro parece encaminarse. Porque, como dijimos ahí «IMPSA, la empresa mendocina que antes fue conocida como Industrias Metalúrgicas Pescarmona S. A., es una de las más grandes empresas latinoamericanas para el desarrollo de proyectos de generación de energía. Todavía puede decir que es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y eólica, y con certificación ASME III para el diseño y fabricación de componentes nucleares. IMPSA ha vivido décadas exportando tecnología argentina para grandes proyectos: casi podría definirse como una INVAP con fines de lucro.»5 mitos sobre la «inmunidad de rebaño» en el Covid

Matias Loewy

España sienta un precedente en Derecho del Trabajo: los repartidores de delivery NO son cuentrapropistas

El Gobierno español aprueba una ley de derechos laborales para los repartidores de plataformas digitales, pactada con sindicatos y empresarios hace dos meses. Le da tres meses a las empresas como Glovo y Deliveroo para que se adapten al modelo laboral.

Tu auto es cada vez menos tuyo (y te hace trampa) – 5° parte

- El “Diéselgate” y otros casos similares

Los detalles completos de cómo funciona la trampa son vagos. Según la EPA, los motores truchados detectan escenarios de prueba cuando hay un combo de motor en ralenti prolongado, picos de RPMs, oscilaciones de presión barométrica en neumáticos y ciertas posiciones de volante. ¿Son datos esotéricos? Parecería que la EPA macanea para no suscitar imitadores por cuenta propia, dueños que tunean sus autos para el pique o la velocidad a expensas de la limpieza de sus emisiones: sería darles claves para burlar las revisiones técnicas municipales imitando una combustión normal.

¿En qué consiste el disfraz? Al detectar un VW que está en un banco de pruebas estacionario, el “piripipí” seteaba el motor para que funcionara por debajo de su potencia y rendimiento de fabricación.

Ya de regreso a un patrón de circulación callejero o rutero, los motores recuperaban su funcionamiento estándar: se volvían más vivaces, pero emitiendo 40 veces más óxidos de nitrógeno que el máximo fijado por la EPA. Con los diésel de VW era una de dos: o picaban nada, contaminaban poco y gastaban mucho, o gastaban poco, picaban mucho y contaminaban a lo bestia. Las pruebas de la EPA no miden consumo ni potencia.

¿Cuántas marcas adoptaron esta cuchipanda y con cuántos modelos? Según las autoridades de la UE, VW con 5 millones, Audi, con 2,1 millones, Skoda con 1,2 millones, Seat con 700 mil. En su defensa, las estructuras corporativas de las empresas cargaron las culpas sobre tales o cuales ingenieros jefes y arguyeron su total desconocimiento de esas malas prácticas. Cada familia carga con alguna oveja descarriada, ¿no?

Historia de 2015 que aun reverbera, que le salió a VW cantidades de plata (termina de pagar multas recién este año), que exterminó en la UE la entonces creciente adopción de los gasoleros, al parecer tan ahorrativos y limpitos, y que aceleró la adopción de los autos full-electric. Y ésta fue fatal también para los nafteros, en el mediano plazo.

A VW el chiste le salió entre USD 20 y 30.000 millones, y la caída en un 40% del valor de sus acciones al toque de estallado el escándalo. Entre otras penalizaciones, la firma tuvo que pagar la tremenda infraestructura de recarga de autos eléctricos en California, es decir que le regaló unos U$ 2000 millones a Tesla y también a Nissan (cuyo modelo eléctrico Leaf se vende muy bien). VW dice que esta red de recarga le salió U$ 31.000 millones. Ud. es libre de creerles.

El lado malo para los dueños en EEUU y la UE fue que VW tuvo que hacer “recall” de millones de autos para eliminar el “piripipí” y dejar el motor reconfigurado para emisión limpia. Lo que recibieron los dueños al regreso de las concesionarias fue autos achanchados, sin pique ni potencia y con un pésimo kilometraje.

Los detalles completos de cómo funciona la trampa son vagos. Según la EPA, los motores truchados detectan escenarios de prueba cuando hay un combo de motor en ralenti prolongado, picos de RPMs, oscilaciones de presión barométrica en neumáticos y ciertas posiciones de volante. ¿Son datos esotéricos? Parecería que la EPA macanea para no suscitar imitadores por cuenta propia, dueños que tunean sus autos para el pique o la velocidad a expensas de la limpieza de sus emisiones: sería darles claves para burlar las revisiones técnicas municipales imitando una combustión normal.

¿En qué consiste el disfraz? Al detectar un VW que está en un banco de pruebas estacionario, el “piripipí” seteaba el motor para que funcionara por debajo de su potencia y rendimiento de fabricación.

Ya de regreso a un patrón de circulación callejero o rutero, los motores recuperaban su funcionamiento estándar: se volvían más vivaces, pero emitiendo 40 veces más óxidos de nitrógeno que el máximo fijado por la EPA. Con los diésel de VW era una de dos: o picaban nada, contaminaban poco y gastaban mucho, o gastaban poco, picaban mucho y contaminaban a lo bestia. Las pruebas de la EPA no miden consumo ni potencia.

¿Cuántas marcas adoptaron esta cuchipanda y con cuántos modelos? Según las autoridades de la UE, VW con 5 millones, Audi, con 2,1 millones, Skoda con 1,2 millones, Seat con 700 mil. En su defensa, las estructuras corporativas de las empresas cargaron las culpas sobre tales o cuales ingenieros jefes y arguyeron su total desconocimiento de esas malas prácticas. Cada familia carga con alguna oveja descarriada, ¿no?

Historia de 2015 que aun reverbera, que le salió a VW cantidades de plata (termina de pagar multas recién este año), que exterminó en la UE la entonces creciente adopción de los gasoleros, al parecer tan ahorrativos y limpitos, y que aceleró la adopción de los autos full-electric. Y ésta fue fatal también para los nafteros, en el mediano plazo.

A VW el chiste le salió entre USD 20 y 30.000 millones, y la caída en un 40% del valor de sus acciones al toque de estallado el escándalo. Entre otras penalizaciones, la firma tuvo que pagar la tremenda infraestructura de recarga de autos eléctricos en California, es decir que le regaló unos U$ 2000 millones a Tesla y también a Nissan (cuyo modelo eléctrico Leaf se vende muy bien). VW dice que esta red de recarga le salió U$ 31.000 millones. Ud. es libre de creerles.

El lado malo para los dueños en EEUU y la UE fue que VW tuvo que hacer “recall” de millones de autos para eliminar el “piripipí” y dejar el motor reconfigurado para emisión limpia. Lo que recibieron los dueños al regreso de las concesionarias fue autos achanchados, sin pique ni potencia y con un pésimo kilometraje.

(Concluirá mañana)

Daniel E. Arias

Jorge A. T. Casanova