En Manaos, Brasil, cunde la segunda ola aún en verano, y la gente se muere ya no por falta de respiradores sino de oxígeno licuado medicinal

Y el mundo está pesado. Hasta anteayer, Alemania agravaba los problemas de licenciamiento de AstraZeneca en la UE al considerar que su vacuna, “la Oxford”, no sirve en los mayores de 64. Desde ayer, según Alemania y toda la UE, -lo que puede la desesperación- sí sirve. La European Medicine Agency (EMA) la autorizó en sus 27 estados miembro. Lo que siguen sin tener es la vacuna.

Para ser sinceros y respecto de la Tercera Edad, ninguna de las 9 fórmulas que en noviembre se candidateaban a licenciar rápido con la FDA y EMA (la primera es la agencia regulatorias de EEUU) tiene estudios de fase III con suficientes adultos mayores («65 +») como para ello. Para tener potencia estadística real que permita saber qué le hace una vacuna al grupo menos inmunocompetente de la pirámide etaria, el estudio tiene que estar numéricamente SOBRERREPRESENTADO en viejos. Ese requisito no lo cumplió nadie, salvo Johnson y Johnson, que acaba de cerrar su fase III y presentó sus números. Sobre eso, vuelvo después.

Desautorizar la Oxford por no estar probada en suficientes ancianos, y eso en medio de la segunda rampa invernal de contagios, es como estar en el Titanic y rechazar un salvavidas en el Titanic porque no pega con el color de la ropa. Esta fórmula probó su poder inmunizante de un modo rarísimo y dispar, pero innegable. Y estamos en una emergencia planetaria. Probablemente sirve en todo el arco etario y ya tendrá tiempo de mostrarlo mejor. La falta de evidencia no es evidencia de falta.

En realidad, Alemania parece haber estado retrasando el licenciamiento de la Oxford para castigar a AstraZeneca por desabastecer a la UE. Desde sus fábricas de Holanda y Bélgica, AstraZeneca exporta sus Oxford al Reino Unido, pero le comunicó a la UE que va a reducir sus entregas a Europa en un 60% y ardió Troya. Italia exigió cuadradamente que se terminara con esa exportación a extrazona (el RU hizo Brexit y ya no es UE), e instó a incautar la planta de AstraZeneca en Bélgica y a decomisar su producción.

Producción que la UE, desde ayer a la noche, no sólo licencia sino también exige, y de yapa está dispuesta a demandar por ella a AstraZeneca RU para apoderarse de la provisión fabricada para las islas británicas en Wrexham, Gales. Mientras Italia no paró hasta lograr que se allanara judicialmente la planta de AstraZeneca en Senneffe, Bélgica, para contar las dosis y verificar si los atrasos tienen motivos técnicos, o si -como es de conocimiento público- la firma anglosueca está exportando toda su producción a Gran Bretaña. Suena a tiro de advertencia. Después de eso, si AstraZeneca persiste en desabastecer a la UE, ésta podría incautar la planta y su producción.

La Oxford probablemente funciona tan bien con los mayores como Moderna o Pfizer, que tampoco dieron suficientes pruebas de potencia en este extremo de la pirámide etaria. Esto no indica nada, salvo la necesidad de estudios mayores. Y si se trata de disciplinar a todos los incumplidores con las entregas, Moderna y Pfizer también están acostando a toda la UE, e incluso a los propios EEUU, y a lo grande.

Pero ni Italia pide allanar las oficinas y almacenes de esas firmas, ni Alemania jamás dictaminó que Moderna y Pfizer no pueden usarse en ancianos. Y es que Moderna y Pfizer no incurren en el pecado imperdonable de tener al Reino Unido bien provisto y a Europa colgada de la palmera, y –peor aún- con vacunas fabricadas en plantas que antes del Brexit eran europeas.

Todas las multinacionales, ya se dediquen a los automóviles, al software o a la farmacología, dividen sus operaciones en una suerte de líneas de montaje internacionales que van atravesando fronteras. A tales engendros los CEOs las llaman “cadenas de valor”, y son un modo de gambetear las políticas económicas, laborales y ambientales de cada país, es decir de pasarse por encima a los estados-nación.

Pero lo que hizo AstraZeneca, y en pandemia, y en medio de un desabastecimiento mundial de vacunas, es tan flagrante que pone loco al globalitario más liberal. Peor aún, ni siquiera se puede decir que los anglosuecos hagan esas cosas por miserables, sino más bien por autistas. De miserables, nada. Si venden la dosis al costo rabioso (entre U$ 3 y 4 la redoma) es porque prometieron que no iban a lucrar con la pandemia, y cumplen. No son carmelitas descalzas: como multinacional con poco millaje, optaron por el bronce, más que por el oro.

Pero continúan convencidos de que en esta conflagración viral siguen vigentes los antiguos derechos de decidir a quién venden y cuándo, y se acaban de encontrar con una Europa desesperada que les ruge en la cara los derechos territoriales de los estados-nación del continente contra el archipiélago separatista. Go Rule the Waves, Brittania. Oid el ruido de rotas cadenas de valor.

La UE quiere vacunas. Todo el mundo las quiere, y ya. Máxime con estas tres temibles cepas virales nuevas, la británica, la brasileña y la sudafricana.

Impacto en la Argentina

En Manaos, Brasil, cunde la segunda ola aún en verano, y la gente se muere ya no por falta de respiradores sino de oxígeno licuado medicinal

Y el mundo está pesado. Hasta anteayer, Alemania agravaba los problemas de licenciamiento de AstraZeneca en la UE al considerar que su vacuna, “la Oxford”, no sirve en los mayores de 64. Desde ayer, según Alemania y toda la UE, -lo que puede la desesperación- sí sirve. La European Medicine Agency (EMA) la autorizó en sus 27 estados miembro. Lo que siguen sin tener es la vacuna.

Para ser sinceros y respecto de la Tercera Edad, ninguna de las 9 fórmulas que en noviembre se candidateaban a licenciar rápido con la FDA y EMA (la primera es la agencia regulatorias de EEUU) tiene estudios de fase III con suficientes adultos mayores («65 +») como para ello. Para tener potencia estadística real que permita saber qué le hace una vacuna al grupo menos inmunocompetente de la pirámide etaria, el estudio tiene que estar numéricamente SOBRERREPRESENTADO en viejos. Ese requisito no lo cumplió nadie, salvo Johnson y Johnson, que acaba de cerrar su fase III y presentó sus números. Sobre eso, vuelvo después.

Desautorizar la Oxford por no estar probada en suficientes ancianos, y eso en medio de la segunda rampa invernal de contagios, es como estar en el Titanic y rechazar un salvavidas en el Titanic porque no pega con el color de la ropa. Esta fórmula probó su poder inmunizante de un modo rarísimo y dispar, pero innegable. Y estamos en una emergencia planetaria. Probablemente sirve en todo el arco etario y ya tendrá tiempo de mostrarlo mejor. La falta de evidencia no es evidencia de falta.

En realidad, Alemania parece haber estado retrasando el licenciamiento de la Oxford para castigar a AstraZeneca por desabastecer a la UE. Desde sus fábricas de Holanda y Bélgica, AstraZeneca exporta sus Oxford al Reino Unido, pero le comunicó a la UE que va a reducir sus entregas a Europa en un 60% y ardió Troya. Italia exigió cuadradamente que se terminara con esa exportación a extrazona (el RU hizo Brexit y ya no es UE), e instó a incautar la planta de AstraZeneca en Bélgica y a decomisar su producción.

Producción que la UE, desde ayer a la noche, no sólo licencia sino también exige, y de yapa está dispuesta a demandar por ella a AstraZeneca RU para apoderarse de la provisión fabricada para las islas británicas en Wrexham, Gales. Mientras Italia no paró hasta lograr que se allanara judicialmente la planta de AstraZeneca en Senneffe, Bélgica, para contar las dosis y verificar si los atrasos tienen motivos técnicos, o si -como es de conocimiento público- la firma anglosueca está exportando toda su producción a Gran Bretaña. Suena a tiro de advertencia. Después de eso, si AstraZeneca persiste en desabastecer a la UE, ésta podría incautar la planta y su producción.

La Oxford probablemente funciona tan bien con los mayores como Moderna o Pfizer, que tampoco dieron suficientes pruebas de potencia en este extremo de la pirámide etaria. Esto no indica nada, salvo la necesidad de estudios mayores. Y si se trata de disciplinar a todos los incumplidores con las entregas, Moderna y Pfizer también están acostando a toda la UE, e incluso a los propios EEUU, y a lo grande.

Pero ni Italia pide allanar las oficinas y almacenes de esas firmas, ni Alemania jamás dictaminó que Moderna y Pfizer no pueden usarse en ancianos. Y es que Moderna y Pfizer no incurren en el pecado imperdonable de tener al Reino Unido bien provisto y a Europa colgada de la palmera, y –peor aún- con vacunas fabricadas en plantas que antes del Brexit eran europeas.

Todas las multinacionales, ya se dediquen a los automóviles, al software o a la farmacología, dividen sus operaciones en una suerte de líneas de montaje internacionales que van atravesando fronteras. A tales engendros los CEOs las llaman “cadenas de valor”, y son un modo de gambetear las políticas económicas, laborales y ambientales de cada país, es decir de pasarse por encima a los estados-nación.

Pero lo que hizo AstraZeneca, y en pandemia, y en medio de un desabastecimiento mundial de vacunas, es tan flagrante que pone loco al globalitario más liberal. Peor aún, ni siquiera se puede decir que los anglosuecos hagan esas cosas por miserables, sino más bien por autistas. De miserables, nada. Si venden la dosis al costo rabioso (entre U$ 3 y 4 la redoma) es porque prometieron que no iban a lucrar con la pandemia, y cumplen. No son carmelitas descalzas: como multinacional con poco millaje, optaron por el bronce, más que por el oro.

Pero continúan convencidos de que en esta conflagración viral siguen vigentes los antiguos derechos de decidir a quién venden y cuándo, y se acaban de encontrar con una Europa desesperada que les ruge en la cara los derechos territoriales de los estados-nación del continente contra el archipiélago separatista. Go Rule the Waves, Brittania. Oid el ruido de rotas cadenas de valor.

La UE quiere vacunas. Todo el mundo las quiere, y ya. Máxime con estas tres temibles cepas virales nuevas, la británica, la brasileña y la sudafricana.

Impacto en la Argentina

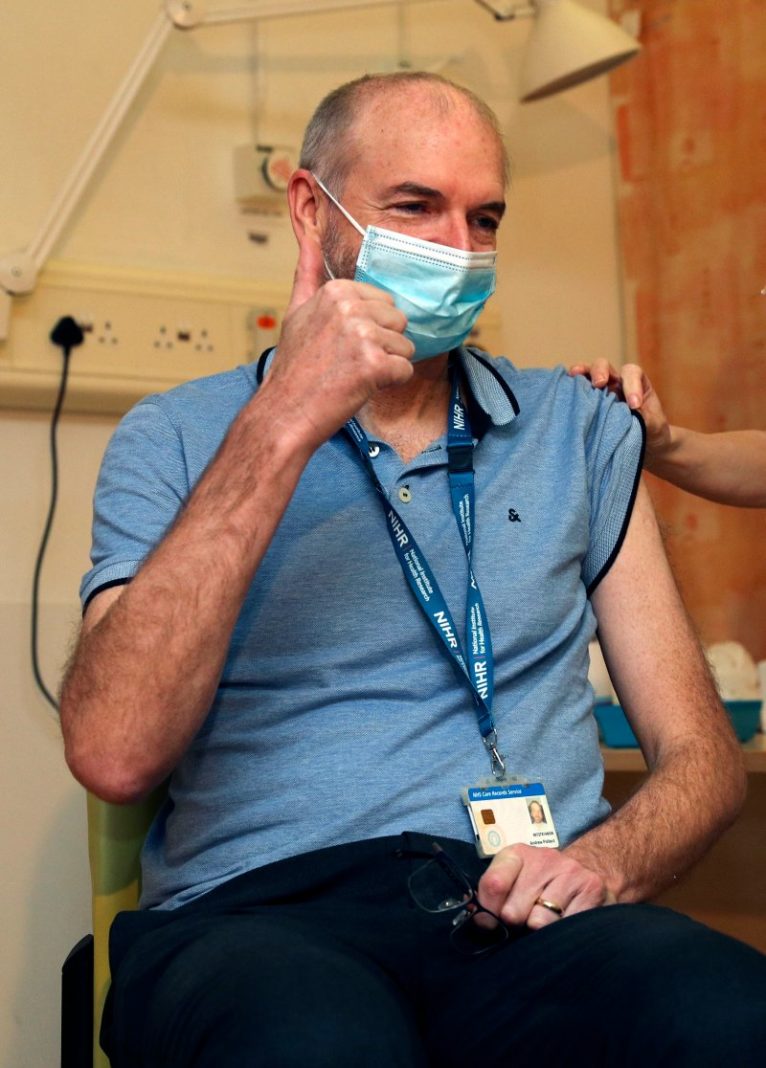

Una dosis de su propia medicina. El doctor Andrew Pollard, jefe científico de los desarrolladores de la vacuna Oxford, se liga el primer pinchazo.

Esto le pega bajo el cinturón a la Argentina. La Oxford era nuestra apuesta número 1, y la planta argentina mAbxcience, del grupo Insud, el proveedor elegido por AstraZeneca para proveer a los 630 millones de latinoamericanos. Pero resulta que estamos exportando el 100% de la producción a México, y no sin garantías de que vuelva, sino más bien con la vaga certeza de que no volverá. Al menos, en tiempo, cantidad y forma. No mientras México encabece la lista mundial de mortalidad por número de casos (el 8,5%) y la lista de muertos por millón de habitantes de las Tres Américas (1229).

Al elegir las fórmulas de AstraZeneca y la del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFID), que vende la Sputnik, hemos comprado también algunas rarezas de sus fabricantes.

La apuesta argentina número 2, la vacuna rusa Sputnik V, se transformó brevemente en la número 1 a medida que al MinSal (Ministerio de Salud) le iban cayendo sucesivas “pálidas” respecto de Oxford, a saber:

Por inconsistencias científicas en su fase III, esta fórmula de AstraZeneca no fue licenciada por la FDA y recién ayer logró la aprobación de la EMA. Para sorpresa de nadie, se había aprobado «al toque» de presentados los papeles en Gran Bretaña. Hasta cierto punto, los palos regulatorios que se venía pegando la firma anglosueca a los argentos nos venían joya. No nos iban a faltar vacunas, y sabíamos que pintaba para buena.

Pero en diciembre del año pasado al MinSal le cayó la ficha de que AstraZeneca aquí está haciendo lo mismo que en la UE: “cadenas de valor”, absurdas incluso en tiempos normales. Aquí mAbxidence fabrica a granel en Garín, provincia de Buenos Aires, y exporta todo a México, donde a los virus recombinantes se le pone el discutible valor agregado del fraccionamiento y el etiquetado. Wow.

El MinSal dejó las negociaciones al arbitrio de las partes privadas: el grupo Insud por Argentina, el multimillonario Carlos Slim por México, y AstraZeneca por sí misma. Esto deriva hoy en que Argentina, uno de los grandes proveedores mundiales entre las treinta empresas de genéricos subcontratadas para fabricar la Oxford, no tenga vacunas de este tipo hasta hasta marzo, por lo menos.

Marzo significaría empezar la campaña con la Oxford después de la rampa de contagios estival, y desde un piso de circulación viral más alto que el actual. Marzo significa que se tratará de arrear a los docentes a clase, a talerazos y sin vacunas, y que estos se le paren de manos a las autoridades. Y además, y por sobre todo, marzo es una expresión de deseos. México hoy casi cuadruplica nuestros muertos por millón de habitantes. Vacuna que allí llega, no vuelve.

Como dice el infectólogo Jorge Geffner, director del CBIRS (UBA-CONICET), lo racional habría sido reservar un canal de fabricación exclusivo para las 22,4 millones de dosis pedidas por Argentina, y ésas fraccionarlas aquí. En defensa de los intereses argentinos en la mesa en que se firmó este acuerdo debe haber estado Heidi. O más probablemente, nadie.

La costumbre globalista de ignorar a los estados nación de AstraZeneca se extienden a sus presentaciones ante las autoridades regulatorias, como se verá después. Son desprolijas hasta lo inconcluyente. Eso explica que la Oxford rebotara con la FDA y que recién ayer recibiera luz verde regulatoria en la UE pese a que hoy todos la quieren desesperadamente por estos asuntos:

Una dosis de su propia medicina. El doctor Andrew Pollard, jefe científico de los desarrolladores de la vacuna Oxford, se liga el primer pinchazo.

Esto le pega bajo el cinturón a la Argentina. La Oxford era nuestra apuesta número 1, y la planta argentina mAbxcience, del grupo Insud, el proveedor elegido por AstraZeneca para proveer a los 630 millones de latinoamericanos. Pero resulta que estamos exportando el 100% de la producción a México, y no sin garantías de que vuelva, sino más bien con la vaga certeza de que no volverá. Al menos, en tiempo, cantidad y forma. No mientras México encabece la lista mundial de mortalidad por número de casos (el 8,5%) y la lista de muertos por millón de habitantes de las Tres Américas (1229).

Al elegir las fórmulas de AstraZeneca y la del Fondo Ruso de Inversión Directa (RFID), que vende la Sputnik, hemos comprado también algunas rarezas de sus fabricantes.

La apuesta argentina número 2, la vacuna rusa Sputnik V, se transformó brevemente en la número 1 a medida que al MinSal (Ministerio de Salud) le iban cayendo sucesivas “pálidas” respecto de Oxford, a saber:

Por inconsistencias científicas en su fase III, esta fórmula de AstraZeneca no fue licenciada por la FDA y recién ayer logró la aprobación de la EMA. Para sorpresa de nadie, se había aprobado «al toque» de presentados los papeles en Gran Bretaña. Hasta cierto punto, los palos regulatorios que se venía pegando la firma anglosueca a los argentos nos venían joya. No nos iban a faltar vacunas, y sabíamos que pintaba para buena.

Pero en diciembre del año pasado al MinSal le cayó la ficha de que AstraZeneca aquí está haciendo lo mismo que en la UE: “cadenas de valor”, absurdas incluso en tiempos normales. Aquí mAbxidence fabrica a granel en Garín, provincia de Buenos Aires, y exporta todo a México, donde a los virus recombinantes se le pone el discutible valor agregado del fraccionamiento y el etiquetado. Wow.

El MinSal dejó las negociaciones al arbitrio de las partes privadas: el grupo Insud por Argentina, el multimillonario Carlos Slim por México, y AstraZeneca por sí misma. Esto deriva hoy en que Argentina, uno de los grandes proveedores mundiales entre las treinta empresas de genéricos subcontratadas para fabricar la Oxford, no tenga vacunas de este tipo hasta hasta marzo, por lo menos.

Marzo significaría empezar la campaña con la Oxford después de la rampa de contagios estival, y desde un piso de circulación viral más alto que el actual. Marzo significa que se tratará de arrear a los docentes a clase, a talerazos y sin vacunas, y que estos se le paren de manos a las autoridades. Y además, y por sobre todo, marzo es una expresión de deseos. México hoy casi cuadruplica nuestros muertos por millón de habitantes. Vacuna que allí llega, no vuelve.

Como dice el infectólogo Jorge Geffner, director del CBIRS (UBA-CONICET), lo racional habría sido reservar un canal de fabricación exclusivo para las 22,4 millones de dosis pedidas por Argentina, y ésas fraccionarlas aquí. En defensa de los intereses argentinos en la mesa en que se firmó este acuerdo debe haber estado Heidi. O más probablemente, nadie.

La costumbre globalista de ignorar a los estados nación de AstraZeneca se extienden a sus presentaciones ante las autoridades regulatorias, como se verá después. Son desprolijas hasta lo inconcluyente. Eso explica que la Oxford rebotara con la FDA y que recién ayer recibiera luz verde regulatoria en la UE pese a que hoy todos la quieren desesperadamente por estos asuntos:

- A U$ 3 o 4 la dosis, comparada contra los hasta U$ 37 de Moderna y U$ 20 de Pfizer, es la vacuna más barata del mundo.

- Pero además, existe. Con 30 proveedores de genéricos subcontratados para fabricarla, es la única capaz de terminar 2021 con 3 mil millones de dosis entregadas. La Oxford podría ser la vacuna de un 20% de la humanidad. Al menos, en teoría.

- Diseñada para países pobres, grandotes, de malos caminos y sin cadenas de frío, la Oxford soporta 6 meses en aviones, trenes, camiones y galpones donde se la mantenga a entre 2 y 8 grados sobre cero, y sin degradarse. Gran diferencia con la fórmula de Pfizer, que cuesta de 5 a 7 veces más y exige 70º bajo cero. Nunca hubo una vacuna tan para ricos.

Instituto Gamaleya, con su friso de próceres en la lucha contra el cólera y la poliomielitis.

La vacuna Sputnik se valorizó en flecha ante la certeza de que Moderna, Pfizer y AstraZeneca tienen problemas de escalamiento de fabricación. Eran predecibles, pero nadie se imaginaba que tan severos, y máxime AstraZeneca.

La Sputnik es, como la Oxford, una de las decenas de vacunas codificantes a adenovirus. Usan vectores virales del resfrío como mensajeros, para transmitir a los tejidos del vacunado instrucciones de fabricar fragmentos del ya demasiado célebre antígeno Spike.

El Spike es esa proteina gigante que forma la corona externa de garfios de abordaje del Covid-19. Durante un par de días, el inyectado se vuelve un laboratorio viviente cuyas células producen fracciones de ese antígeno, y ésa es la parte realmente funcional de la vacuna. El adenovirus transmite la orden, y de la fabricación del Spike se ocupa el cuerpo del vacunado.

Ésta una tecnología elegante e inteligente, pero tiene al menos dos puntos flojos: todos los fabricantes que optaron por vacunas codificantes a adenovirus (rusos incluidos) apuntan al antígeno Spike. Para escapar evolutivamente de estas vacunas, el virus del Covid-19 sólo tiene que generar suficientes mutaciones en los genes que codifican este antígeno. En AgendAR venimos alertando sobre esto desde Noviembre.

Y en forma algo escalofriante, esto empieza a verse en las cepas B.1.1.7 británica, en la P.1 brasileña y la B. 1.351 sudafricana: modificaciones múltiples acumuladas sobre el Spike. ¿Puede algunas de estas cepas mutantes eludir las fórmulas de mayor despliegue? Los únicos números al respecto son los de la vacuna de Johnson y Johnson, comunicados ayer al New York Times: la fórmula da una protección más que decente contra las cepas que dominaron el mundo hasta hace un mes, un 72%. Pero en Sudáfrica, donde los nuevos contagios están traccionados por la B.1.351, la protección baja al 57%.

Johnson y Johnson, Sputnik, Oxford (y siguen los nombres, decenas), son fórmulas adenovirales apuntadas contra el antígeno Spike. Se elige este antígeno porque tiene un poder impresionante de alarmar al sistema inmune, pero además, con otra presunción. Si ésta proteína «de abordaje» le viene resultado tan efectiva al virus SARS CoV2 para ser tan insólitamente contagioso, no debería haber presiones evolutivas para que el Spike varíe de composición química y de estructura tridimensional. ¿Pero adivinan, lectores, qué acaba de ocurrir? El virus no leyó el manual. Cuando decenas de empresarios se ponen a aplicar la misma estrategia inteligentísima con un virus rápido para mutar, caen en esos riesgos idiotas.

El otro punto flojo de las vacunas con vectores adenovirales es que, nuevamente con excepción de Johnson y Johnson, constan de dos dosis separadas entre sí 3 a 4 semanas. Aquí es donde brilla el pensamiento lateral de los rusos: usan dos adenovirus distintos como «carriers»: en el primer pinchazo, el Ad26, y en el segundo, el Ad5.

Estas vacunas suponen dos reacciones inmunes totalmente distintas en quien la recibe. La primera va contra el adenovirus en sí y es indeseable, le quita efectividad a la vacuna. La segunda reacción es la específica, la buscada: promover la síntesis de anticuerpos neutralizantes y de linfocitos capaces de atacar las células infectadas.

La debilidad conceptual de todas estas plataformas (salvo la Sputnik) es que usan el mismo adenovirus como carrier para la primera y la segunda dosis. No es imposible que la reacción contra el adenovirus provocada por el primer pinchazo haga que el sistema inmune ataque con ganas al carrier del segundo, porque es el mismo. Eso tal vez le quite efectividad a la dosis de refuerzo. Es un caso de que la vacuna te vacuna contra la vacuna, un caso de «cartero mata mensaje».

AstraZeneca decidió evitar el problema con la siguiente movida astuta: eligió un carrier deliberadamente ajeno a la memoria inmunológica de la Humanidad, un adenovirus del resfrío de los chimpancés. No hay suficientes chimpancés en el mundo como para llenar siquiera un estadio de tenis, de modo que casi nadie convive con ellos, o se contagia un resfrío de ellos.

Por supuesto, esta elección añade complejidad y costos a la fabricación industrial de la vacuna: hay que criar estos virus en células epiteliales respiratorias de chimpancé que flotan, clonadas de a billones, en cubas de cultivo. Estas células son caras: no se consiguen por Mercado Libre.

Y sin embargo el efecto «cartero mata mensaje» de la Oxford parece haberse expresado de modos raros, pese al refinamiento conceptual de su formulación. Un subgrupo reducido de la fase III de esta vacuna en Inglaterra recibió una primera dosis reducida. El laboratorio dice que por error de fraccionamiento, pero ¿quién les va a creer? Eso fue seguido por una segunda dosis normal, y dio un efecto inmunizante, medido en anticuerpos, del 91%, sensacional, paralelable al de los Moderna y Pfizer. En contraposición, con dos dosis normales e iguales entre sí, la Oxford obtuvo un efecto más bien mediocre: del 61%. ¿Ups?

En la interpretación más benigna, es posible que AstraZeneca haya descubierto que su fórmula funciona mejor con una dosis inicial reducida a la mitad, tal vez porque mitiga ese efecto de «mensajero mata mensaje» en el segundo pinchazo. Pero la paradoja podría tener otras explicaciones, y aquí aparecen las interpretaciones venenosas.

Aquel subgrupo de «primero media y después una» con el cual la Oxford funcionó chiche-bombón no tenía integrantes mayores de 55 años. Eso ante las autoridades regulatorias de los EEUU le aseguró a AstraZeneca acusaciones de «cherry picking» (descartar las cerezas demasiado maduras), es decir armar tramposamente los ensayos clínicos para lograr efectos aparentemente mejores. Cualquier vacuna funciona mejor en jóvenes, obvio, porque son, en promedio, más inmunocompetentes que sus abuelos y/o padres. Y en una enfermedad muy “mataviejos”, filtrarlos de los grupos no es perdonable. Es maquillar los números.

Cuando la FDA, en plan Suma Indignación Moral, le dijo a AstraZeneca que si quería licenciar su fórmula en los EEUU volviera con mejores estudios, estaba defendiendo a los estadounidenses veteranos, ¿alguien puede dudar que no? Bueno, ponele. No es que estaba protegiendo a dos laboratorios yanquis favorecidos millonariamente por el presidente Donald Trump contra una firma anglosueca que no da pie con bola para tratar con autoridades, pero que de todos modos es tan altruista que quiere vacunar al 20% de la Humanidad sin ganar un mango. Bueno, ponele y ponele.

Nuevamente, para sorpresa de nadie, la MHRA (la agencia regulatoria de medicamentos británica) autorizó a la Oxford sin pestañear, aunque se vio obligada a estimar su efectividad promediando resultados tan dispares como 61% y 91% de efectividad en un salomónico 71%, de credibilidad optativa. La EMA, rutinariamente más espinosa, recién ayer se tragó la bilis ante la desprolijidad, o desfachatez o simple locura de la firma anglosueca. Y hoy la Oxford, señoras y señores, está licenciada en suelo europeo, 27 países de un saque.

Porque se fabrica allí y allí, donde tanto se la obstaculizó, también se la codicia, valga la paradoja. La torpeza de licenciamiento de AstraZeneca sólo la supera su ceguera frente a la irritación que provoca su estrategia de exportar a lo bestia desde países donde faltan vacunas, pero no contagios.

Instituto Gamaleya, con su friso de próceres en la lucha contra el cólera y la poliomielitis.

La vacuna Sputnik se valorizó en flecha ante la certeza de que Moderna, Pfizer y AstraZeneca tienen problemas de escalamiento de fabricación. Eran predecibles, pero nadie se imaginaba que tan severos, y máxime AstraZeneca.

La Sputnik es, como la Oxford, una de las decenas de vacunas codificantes a adenovirus. Usan vectores virales del resfrío como mensajeros, para transmitir a los tejidos del vacunado instrucciones de fabricar fragmentos del ya demasiado célebre antígeno Spike.

El Spike es esa proteina gigante que forma la corona externa de garfios de abordaje del Covid-19. Durante un par de días, el inyectado se vuelve un laboratorio viviente cuyas células producen fracciones de ese antígeno, y ésa es la parte realmente funcional de la vacuna. El adenovirus transmite la orden, y de la fabricación del Spike se ocupa el cuerpo del vacunado.

Ésta una tecnología elegante e inteligente, pero tiene al menos dos puntos flojos: todos los fabricantes que optaron por vacunas codificantes a adenovirus (rusos incluidos) apuntan al antígeno Spike. Para escapar evolutivamente de estas vacunas, el virus del Covid-19 sólo tiene que generar suficientes mutaciones en los genes que codifican este antígeno. En AgendAR venimos alertando sobre esto desde Noviembre.

Y en forma algo escalofriante, esto empieza a verse en las cepas B.1.1.7 británica, en la P.1 brasileña y la B. 1.351 sudafricana: modificaciones múltiples acumuladas sobre el Spike. ¿Puede algunas de estas cepas mutantes eludir las fórmulas de mayor despliegue? Los únicos números al respecto son los de la vacuna de Johnson y Johnson, comunicados ayer al New York Times: la fórmula da una protección más que decente contra las cepas que dominaron el mundo hasta hace un mes, un 72%. Pero en Sudáfrica, donde los nuevos contagios están traccionados por la B.1.351, la protección baja al 57%.

Johnson y Johnson, Sputnik, Oxford (y siguen los nombres, decenas), son fórmulas adenovirales apuntadas contra el antígeno Spike. Se elige este antígeno porque tiene un poder impresionante de alarmar al sistema inmune, pero además, con otra presunción. Si ésta proteína «de abordaje» le viene resultado tan efectiva al virus SARS CoV2 para ser tan insólitamente contagioso, no debería haber presiones evolutivas para que el Spike varíe de composición química y de estructura tridimensional. ¿Pero adivinan, lectores, qué acaba de ocurrir? El virus no leyó el manual. Cuando decenas de empresarios se ponen a aplicar la misma estrategia inteligentísima con un virus rápido para mutar, caen en esos riesgos idiotas.

El otro punto flojo de las vacunas con vectores adenovirales es que, nuevamente con excepción de Johnson y Johnson, constan de dos dosis separadas entre sí 3 a 4 semanas. Aquí es donde brilla el pensamiento lateral de los rusos: usan dos adenovirus distintos como «carriers»: en el primer pinchazo, el Ad26, y en el segundo, el Ad5.

Estas vacunas suponen dos reacciones inmunes totalmente distintas en quien la recibe. La primera va contra el adenovirus en sí y es indeseable, le quita efectividad a la vacuna. La segunda reacción es la específica, la buscada: promover la síntesis de anticuerpos neutralizantes y de linfocitos capaces de atacar las células infectadas.

La debilidad conceptual de todas estas plataformas (salvo la Sputnik) es que usan el mismo adenovirus como carrier para la primera y la segunda dosis. No es imposible que la reacción contra el adenovirus provocada por el primer pinchazo haga que el sistema inmune ataque con ganas al carrier del segundo, porque es el mismo. Eso tal vez le quite efectividad a la dosis de refuerzo. Es un caso de que la vacuna te vacuna contra la vacuna, un caso de «cartero mata mensaje».

AstraZeneca decidió evitar el problema con la siguiente movida astuta: eligió un carrier deliberadamente ajeno a la memoria inmunológica de la Humanidad, un adenovirus del resfrío de los chimpancés. No hay suficientes chimpancés en el mundo como para llenar siquiera un estadio de tenis, de modo que casi nadie convive con ellos, o se contagia un resfrío de ellos.

Por supuesto, esta elección añade complejidad y costos a la fabricación industrial de la vacuna: hay que criar estos virus en células epiteliales respiratorias de chimpancé que flotan, clonadas de a billones, en cubas de cultivo. Estas células son caras: no se consiguen por Mercado Libre.

Y sin embargo el efecto «cartero mata mensaje» de la Oxford parece haberse expresado de modos raros, pese al refinamiento conceptual de su formulación. Un subgrupo reducido de la fase III de esta vacuna en Inglaterra recibió una primera dosis reducida. El laboratorio dice que por error de fraccionamiento, pero ¿quién les va a creer? Eso fue seguido por una segunda dosis normal, y dio un efecto inmunizante, medido en anticuerpos, del 91%, sensacional, paralelable al de los Moderna y Pfizer. En contraposición, con dos dosis normales e iguales entre sí, la Oxford obtuvo un efecto más bien mediocre: del 61%. ¿Ups?

En la interpretación más benigna, es posible que AstraZeneca haya descubierto que su fórmula funciona mejor con una dosis inicial reducida a la mitad, tal vez porque mitiga ese efecto de «mensajero mata mensaje» en el segundo pinchazo. Pero la paradoja podría tener otras explicaciones, y aquí aparecen las interpretaciones venenosas.

Aquel subgrupo de «primero media y después una» con el cual la Oxford funcionó chiche-bombón no tenía integrantes mayores de 55 años. Eso ante las autoridades regulatorias de los EEUU le aseguró a AstraZeneca acusaciones de «cherry picking» (descartar las cerezas demasiado maduras), es decir armar tramposamente los ensayos clínicos para lograr efectos aparentemente mejores. Cualquier vacuna funciona mejor en jóvenes, obvio, porque son, en promedio, más inmunocompetentes que sus abuelos y/o padres. Y en una enfermedad muy “mataviejos”, filtrarlos de los grupos no es perdonable. Es maquillar los números.

Cuando la FDA, en plan Suma Indignación Moral, le dijo a AstraZeneca que si quería licenciar su fórmula en los EEUU volviera con mejores estudios, estaba defendiendo a los estadounidenses veteranos, ¿alguien puede dudar que no? Bueno, ponele. No es que estaba protegiendo a dos laboratorios yanquis favorecidos millonariamente por el presidente Donald Trump contra una firma anglosueca que no da pie con bola para tratar con autoridades, pero que de todos modos es tan altruista que quiere vacunar al 20% de la Humanidad sin ganar un mango. Bueno, ponele y ponele.

Nuevamente, para sorpresa de nadie, la MHRA (la agencia regulatoria de medicamentos británica) autorizó a la Oxford sin pestañear, aunque se vio obligada a estimar su efectividad promediando resultados tan dispares como 61% y 91% de efectividad en un salomónico 71%, de credibilidad optativa. La EMA, rutinariamente más espinosa, recién ayer se tragó la bilis ante la desprolijidad, o desfachatez o simple locura de la firma anglosueca. Y hoy la Oxford, señoras y señores, está licenciada en suelo europeo, 27 países de un saque.

Porque se fabrica allí y allí, donde tanto se la obstaculizó, también se la codicia, valga la paradoja. La torpeza de licenciamiento de AstraZeneca sólo la supera su ceguera frente a la irritación que provoca su estrategia de exportar a lo bestia desde países donde faltan vacunas, pero no contagios.

El Serum Institute de la India, el mayor productor de genéricos biológicos del mundo, ya fabricó 50 millones de dosis de la Oxford y dice que en marzo llega a 100 millones. Pero el CEO del Serum, Adar Poonawalla, avisó a principios de este mes que antes de exportar la Oxford hay centenares de millones de ciudadanos indios a espera. Ahí hay otro disparo de advertencia.

La Oxford no se consigue fácil fuera del Reino Unido porque todo el mundo la sabe buena pese a su extraña fase III, o más bien, debido a ello. Por ende los países fabricantes cada vez toleran menos su libre exportación, cuando tienen incendios a apagar en casa.

La vacuna rusa se está valorizando en flecha en Occidente porque tiene la virtud principal: existe, y las demás no, o al menos no se consiguen. Probablemente eso ayude a la Sputnik a publicar su fase III en The Lancet y así volverse respetable ante los doctos y exigentes, cosa que ya no importa a nadie. Lo que convence de esta fórmula es esa viveza rusa de usar dos vectores distintos para el primer y el segundo pinchazo, y obviar así el efecto «cartero mata mensaje» en el segundo.

¿Y esto cómo le pega a la Argentina? Por ahora, muy mal. Súbitamente, ya no hay sólo dos países (Belarús y Argentina) haciendo cola ante el kiosquito del RFID sino 13 a comienzos de semana y 34 más llegados antes del finde. Y desde diciembre que AstraZeneca quiere comprarle al RFID el adenovirus del primer pinchazo, el Ad26, tal vez como prólogo de su propio virus de chimpancé para un segundo pinchazo, lo que daría una nueva y quizás mejor vacuna. En 2021 veremos alianzas impensadas.

En Alemania, la propia Angela Merkel se convenció de que la vacuna más alemana (BioNtech está asociada a Pfizer) le va a llegar poca y tarde, y en Alemania ya faltan ataúdes. Por ende, Frau Mutti le viene haciendo propuestas cada vez seductoras a los rusos. Y el problema para Argentina es que el RDIF, pese a sus contratos con fabricantes de genéricos biológicos en Corea y la India, no está ni medianamente preparado para tanto éxito. Probablemente nunca se lo imaginó. No tiene suficiente planta instalada.

La misma población rusa, tan cholula como la de Argentina, ahora que ve que su vacuna la codician en la arisca y altiva UE, ha decidido que no era una berretada de Putin sino un símbolo de la vieja grandeza imperial, y en esos bandazos del alma rusa, ahora le exigen al presidente que toda la Sputnik que se fabrica en territorio ruso quede en territorio ruso. Esta pandemia horrorosa y como arrancada del Medioevo parece haber tenido al menos un efecto desglobalizante: está haciendo renacer fronteras y estados nación, e incluso ideas de autoabastecimiento nacional. Al menos, en algunos estados.

Los argentos no tenemos control alguno sobre este despiole biológico e histórico. Ahora tenemos que competir por la Oxford y también con la Sputnik no solo con Merkel, AstraZeneka, la UE y 147 millones de rusos muy enojados con Putin. Y a esos en particular andá a decirles que tienen que esperar a que se terminen de entregar 20 millones de dosis a la Argentina.

Y eso en medio de la rampa invernal inevitable de toda enfermedad respiratoria transmisible por aire, y de yapa salpimentada con la irrupción de cepas nuevas, más contagiosas, letales y resistentes, y en el país más boreal, frío y encerrado en casa del planeta (el 70% de su territorio está dentro del círculo polar ártico). Si alguien diseñara un infectódromo respiratorio perfecto, le saldría Rusia.

Estamos en el horno. Hace dos meses, en la cola de la Sputnik éramos los 9,5 millones de bielorrusos y nosotros, los 45 millones de argentos. Hoy la fila rusa es larga, vociferante, e incluye a países europeos occidentales acostumbrados a salirse con la suya. Si el criterio en Diciembre era “se atiende primero al que llegó primero”, hoy chequera mata criterio.

El discreto talento y el coraje de una compatriota nuestra fueron sobrepasados por esta situación tan indómita como la meteorología. Al hablar de talento y coraje me refiero específicamente a la doctora Carla Vizzotti, hoy cara visible del MinSal por ser quien da el reporte matutino del estado de la pandemia.

Esta inmunóloga de bajo perfil y espesos anteojos tiene una carrera resumible como una suma de honores y aprendizajes. Su gran pegada fue aquilatar, en pleno invierno austral, que la fórmula rusa estaba formulada con lucidez, anticipar su éxito en el terreno de batalla clínico antes que en el regulatorio occidental, imaginarse que eso último nos daría prioridad en la provisión, y oficializar muy temprano un pedido de 25 palos de dosis ante el RFID. Finalmente, Rusia, cuyas capacidades productivas son limitadas, acordó 20.

Lo de Vizzotti fue un acto patriótico y a sabiendas de que la oposición argentina la iba a crucificar en nombre de un purismo académico francamente pelotudo, si se entiende por fin que estamos en emergencia. También habrá sabido, esta vacunóloga, que llegado el caso de cualquier fracaso, hasta sus conmilitones del Frente de Todos la iban a dejar sola ante el paredón para atajar las balas.

Y ya sucedió: cuando se hizo obvio que nos quedaríamos cortos tanto de vacunas Oxford como Sputnik, Vizzotti sugirió en forma atinada el espaciar no 3 o 4 semanas sino 2 o 3 meses las primeras y segundas dosis, para cubrir temporariamente a más habitantes mientras se resuelve –o no- el desabastecimiento mundial.

El Serum Institute de la India, el mayor productor de genéricos biológicos del mundo, ya fabricó 50 millones de dosis de la Oxford y dice que en marzo llega a 100 millones. Pero el CEO del Serum, Adar Poonawalla, avisó a principios de este mes que antes de exportar la Oxford hay centenares de millones de ciudadanos indios a espera. Ahí hay otro disparo de advertencia.

La Oxford no se consigue fácil fuera del Reino Unido porque todo el mundo la sabe buena pese a su extraña fase III, o más bien, debido a ello. Por ende los países fabricantes cada vez toleran menos su libre exportación, cuando tienen incendios a apagar en casa.

La vacuna rusa se está valorizando en flecha en Occidente porque tiene la virtud principal: existe, y las demás no, o al menos no se consiguen. Probablemente eso ayude a la Sputnik a publicar su fase III en The Lancet y así volverse respetable ante los doctos y exigentes, cosa que ya no importa a nadie. Lo que convence de esta fórmula es esa viveza rusa de usar dos vectores distintos para el primer y el segundo pinchazo, y obviar así el efecto «cartero mata mensaje» en el segundo.

¿Y esto cómo le pega a la Argentina? Por ahora, muy mal. Súbitamente, ya no hay sólo dos países (Belarús y Argentina) haciendo cola ante el kiosquito del RFID sino 13 a comienzos de semana y 34 más llegados antes del finde. Y desde diciembre que AstraZeneca quiere comprarle al RFID el adenovirus del primer pinchazo, el Ad26, tal vez como prólogo de su propio virus de chimpancé para un segundo pinchazo, lo que daría una nueva y quizás mejor vacuna. En 2021 veremos alianzas impensadas.

En Alemania, la propia Angela Merkel se convenció de que la vacuna más alemana (BioNtech está asociada a Pfizer) le va a llegar poca y tarde, y en Alemania ya faltan ataúdes. Por ende, Frau Mutti le viene haciendo propuestas cada vez seductoras a los rusos. Y el problema para Argentina es que el RDIF, pese a sus contratos con fabricantes de genéricos biológicos en Corea y la India, no está ni medianamente preparado para tanto éxito. Probablemente nunca se lo imaginó. No tiene suficiente planta instalada.

La misma población rusa, tan cholula como la de Argentina, ahora que ve que su vacuna la codician en la arisca y altiva UE, ha decidido que no era una berretada de Putin sino un símbolo de la vieja grandeza imperial, y en esos bandazos del alma rusa, ahora le exigen al presidente que toda la Sputnik que se fabrica en territorio ruso quede en territorio ruso. Esta pandemia horrorosa y como arrancada del Medioevo parece haber tenido al menos un efecto desglobalizante: está haciendo renacer fronteras y estados nación, e incluso ideas de autoabastecimiento nacional. Al menos, en algunos estados.

Los argentos no tenemos control alguno sobre este despiole biológico e histórico. Ahora tenemos que competir por la Oxford y también con la Sputnik no solo con Merkel, AstraZeneka, la UE y 147 millones de rusos muy enojados con Putin. Y a esos en particular andá a decirles que tienen que esperar a que se terminen de entregar 20 millones de dosis a la Argentina.

Y eso en medio de la rampa invernal inevitable de toda enfermedad respiratoria transmisible por aire, y de yapa salpimentada con la irrupción de cepas nuevas, más contagiosas, letales y resistentes, y en el país más boreal, frío y encerrado en casa del planeta (el 70% de su territorio está dentro del círculo polar ártico). Si alguien diseñara un infectódromo respiratorio perfecto, le saldría Rusia.

Estamos en el horno. Hace dos meses, en la cola de la Sputnik éramos los 9,5 millones de bielorrusos y nosotros, los 45 millones de argentos. Hoy la fila rusa es larga, vociferante, e incluye a países europeos occidentales acostumbrados a salirse con la suya. Si el criterio en Diciembre era “se atiende primero al que llegó primero”, hoy chequera mata criterio.

El discreto talento y el coraje de una compatriota nuestra fueron sobrepasados por esta situación tan indómita como la meteorología. Al hablar de talento y coraje me refiero específicamente a la doctora Carla Vizzotti, hoy cara visible del MinSal por ser quien da el reporte matutino del estado de la pandemia.

Esta inmunóloga de bajo perfil y espesos anteojos tiene una carrera resumible como una suma de honores y aprendizajes. Su gran pegada fue aquilatar, en pleno invierno austral, que la fórmula rusa estaba formulada con lucidez, anticipar su éxito en el terreno de batalla clínico antes que en el regulatorio occidental, imaginarse que eso último nos daría prioridad en la provisión, y oficializar muy temprano un pedido de 25 palos de dosis ante el RFID. Finalmente, Rusia, cuyas capacidades productivas son limitadas, acordó 20.

Lo de Vizzotti fue un acto patriótico y a sabiendas de que la oposición argentina la iba a crucificar en nombre de un purismo académico francamente pelotudo, si se entiende por fin que estamos en emergencia. También habrá sabido, esta vacunóloga, que llegado el caso de cualquier fracaso, hasta sus conmilitones del Frente de Todos la iban a dejar sola ante el paredón para atajar las balas.

Y ya sucedió: cuando se hizo obvio que nos quedaríamos cortos tanto de vacunas Oxford como Sputnik, Vizzotti sugirió en forma atinada el espaciar no 3 o 4 semanas sino 2 o 3 meses las primeras y segundas dosis, para cubrir temporariamente a más habitantes mientras se resuelve –o no- el desabastecimiento mundial.

El elenco inicial de investigadoras de la doctora Juliana Cassattaro, en la UNSAM.

No terminó de hablar cuando se le fueron a la yugular ajenos y propios, porque eso se salía de la ortodoxia de la cronología aplicada en los respectivos estudios de fase III. Nada demuestra que el mayor espaciado de aplicaciones quite efectividad. Nuevamente, estamos en emergencia mundial, la mayor de los últimos 103 años y la falta de evidencia no es evidencia de falta.

En el Reino Unido, donde están bajo ataque de la cepa B.1.1.7, uno 50% más contagiosa y un 30% más letal, no tienen problemas en espaciar las dosis aunque haya que tirar la ortodoxia por la borda. Los “Brits” no ganaron la Segunda Guerra leyendo un manual de instrucciones. Aquí, en cambio, la que está en peligro de caerse por la borda es la doctora Vizzotti. A quien no conocemos, pero testimoniamos, desde AgendAR, todo nuestro respeto.

Y todo esto para entender por qué las 600.000 dosis que iban a volar desde Sheremetvyo a Ezeiza ahora son apenas 220.000. Y por qué el RDIF ahora nos explica que tienen algunos problemas de producción.

Si, claro. Ponele.

Mientras, con el planeta empezando a descubrir la necesidad de autoabastecimiento, tenemos paralizada la fórmula de la vacuna de la Universidad Nacional de San Martín, desarrollada por el equipo de la doctora Juliana Cassataro, para seguir con el catálogo de mujeres admirables. AgendAR publicó sobre el tema aquí. Y ya tiene base industrial para producirla, cuando haya buenas noticias: la Fundación Pablo Cassará.

Lo que falta aún son las buenas noticias, porque hay que poner plata. Esa vacuna fue financiada enteramente en su etapa preclínica por el Ministerio de Ciencia y la Agencia de Promoción Científica.

Sigue a espera de que el MinSal la ayude a cruzar los estudios de fase, cuando descubra su existencia.

El elenco inicial de investigadoras de la doctora Juliana Cassattaro, en la UNSAM.

No terminó de hablar cuando se le fueron a la yugular ajenos y propios, porque eso se salía de la ortodoxia de la cronología aplicada en los respectivos estudios de fase III. Nada demuestra que el mayor espaciado de aplicaciones quite efectividad. Nuevamente, estamos en emergencia mundial, la mayor de los últimos 103 años y la falta de evidencia no es evidencia de falta.

En el Reino Unido, donde están bajo ataque de la cepa B.1.1.7, uno 50% más contagiosa y un 30% más letal, no tienen problemas en espaciar las dosis aunque haya que tirar la ortodoxia por la borda. Los “Brits” no ganaron la Segunda Guerra leyendo un manual de instrucciones. Aquí, en cambio, la que está en peligro de caerse por la borda es la doctora Vizzotti. A quien no conocemos, pero testimoniamos, desde AgendAR, todo nuestro respeto.

Y todo esto para entender por qué las 600.000 dosis que iban a volar desde Sheremetvyo a Ezeiza ahora son apenas 220.000. Y por qué el RDIF ahora nos explica que tienen algunos problemas de producción.

Si, claro. Ponele.

Mientras, con el planeta empezando a descubrir la necesidad de autoabastecimiento, tenemos paralizada la fórmula de la vacuna de la Universidad Nacional de San Martín, desarrollada por el equipo de la doctora Juliana Cassataro, para seguir con el catálogo de mujeres admirables. AgendAR publicó sobre el tema aquí. Y ya tiene base industrial para producirla, cuando haya buenas noticias: la Fundación Pablo Cassará.

Lo que falta aún son las buenas noticias, porque hay que poner plata. Esa vacuna fue financiada enteramente en su etapa preclínica por el Ministerio de Ciencia y la Agencia de Promoción Científica.

Sigue a espera de que el MinSal la ayude a cruzar los estudios de fase, cuando descubra su existencia.

Daniel E. Arias