El Sistema Nacional de Radares Meteorológico (SINARAME) inicia su tercera etapa que prevé la ampliación de las capacidades del Centro de Operaciones (COP) y la instalación de 10 nuevos radares meteorológicos (RMA) para alcanzar así una cobertura del 70% del territorio del país.

El proyecto, que se inició en 2011 y ya instaló 1 prototipo (RMA0) y 11 radares en el territorio nacional, es financiado desde su inicio por el Ministerio de Obras Públicas. La construcción e instalación está a cargo de la empresa INVAP; y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el principal usuario del Sistema, para la elaboración de alertas inmediatas basadas en información de radar.

Carlos Lacunza, Coordinador del Proyecto, afirmó que “el sistema es un ejemplo a nivel sudamericano. Argentina es el único país que tiene un sistema integrado, que se maneja desde un solo lugar. Funciona muy bien y es conocido en el mundo. Así que empezamos la tercera etapa con muy buen pronóstico”.

Esta etapa comenzó con la instalación de nuevo equipamiento para procesar, visualizar y administrar los datos en el COP del SMN. Veinte nuevas pantallas de alta resolución que permiten una visualización más completa de la información que proveen los radares ya existentes y de los que se instalarán durante 2023.

Además, desde la Etapa 1 funciona en el predio del SMN el corazón del SINARAME: un datacenter donde se albergan los servidores, el almacenamiento con todos los datos, las imágenes producidas y las baterías que alimentan los equipos de los pronosticadores. La actual Etapa 3 prevé renovar y ampliar todos estos equipos dado el crecimiento del sistema.

En esta fase del proyecto también se ampliará el sistema de comunicaciones, se instalarán 18 oficinas locales de vigilancia e interpretación (Nodos Locales), y 9 oficinas de Vigilancia y estudio. Se trata de oficinas en las cercanías del radar, que se proveerán a las autoridades jurisdiccionales que facilitan el sitio, la energía y el servicio de comunicaciones. Así, las jurisdicciones que lo soliciten tendrán acceso directo a la información que produce el Sistema. En estas oficinas se podrá recibir la información producida por las estaciones meteorológicas automáticas.

Además, está en desarrollo una aplicación para teléfonos móviles abierta a toda la ciudadanía, desde la que se podrá acceder a todo el sistema de radares en tiempo real.

2023: Diez nuevos radares en el país para mejorar la alerta temprana

“Con el radar podemos ver dentro de las tormentas, ver si hay lluvia, granizo y de qué tamaño. Es una herramienta fundamental. Pero cada radar tiene una cobertura de 240 km a su alrededor, por eso es importante tener muchos radares. La superposición de esas coberturas es lo que se conoce como mosaico”, explica Pedro Lohigorry, Coordinador de Pronósticos Inmediatos del SMN.

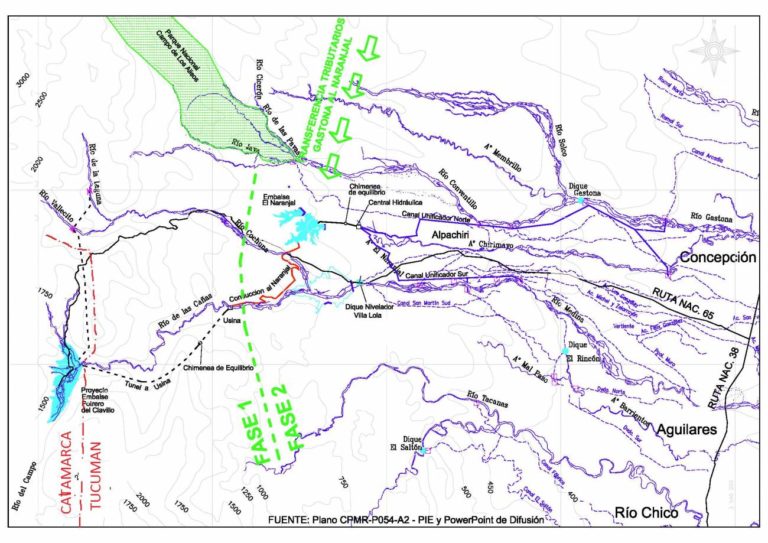

Así, para ampliar la cobertura, entre los años 2023 y 2024 se sumarán 10 nuevos radares a la red, que se ubicarán en lugares estratégicos:

Villa Reynolds, San Luis (RMA12)

Las Lajitas, Salta (RMA13)

Las Catitas, Mendoza (RMA14)

Bolívar, Buenos Aires (RMA15)

Tostado, Santa Fe (RMA16)

Chamical, La Rioja (RMA17)

Alejandro Roca, Córdoba (RMA18)

Ituzaingó, Corrientes (RMA19)

Las Grutas, Río Negro (RMA20)

Santa Isabel, La Pampa (RMA21)

Habrá en total 21 radares del SINARAME y la cobertura alcanzará el 70% del territorio continental americano de Argentina. Con esto, una mayor cantidad de habitantes recibirá alertas inmediatas por tormentas severas, entre otros fenómenos.

SINARAME: historia de un caso de éxito

“La idea de radarizar el país nace a partir de la demanda de varios organismos. En los primeros años del 2000 hubo algunos intentos fallidos de importar radares. Hasta que en el 2008 se tomó una decisión política trascendental. Fabricarlos en el país. En INVAP”, repasa Lacunza.

El 6 de junio de 2011 se firmó el contrato por la Etapa 1 entre la Secretaría de Recursos Hídricos e INVAP. La empresa, con sede en Bariloche, sería la responsable de desarrollar y construir radares meteorológicos cuyo principal usuario sería el Servicio Meteorológico Nacional, en donde se ubicaría, además, el Centro de Operaciones de todos esos radares.

La experiencia previa de INVAP en áreas de sistemas complejos y de radares en particular facilitaron su iniciación en radares meteorológicos. No obstante, la empresa requirió del asesoramiento y de la transferencia de conocimiento de expertos en meteorología y eventos extremos “Se formó un equipo que permitió desarrollar y entender los requerimientos y comenzar a hablar un idioma en común con los especialistas en uso de radares meteorológicos”, explicó Gustavo Cabrera, asesor de la gerencia general de la empresa.

La primera etapa incluyó el desarrollo de un prototipo (el RMA 0) ubicado en Bariloche, y del primer radar de la serie, el RMA 1, que se ubicó en el centro del país, en la ciudad de Córdoba.

El contrato para la segunda etapa se firmó el 9 de octubre de 2014 y se extendió hasta el 2021. Se sumaron 10 radares más, ubicados en Río Grande (Tierra del Fuego), Neuquén (Neuquén), Mercedes (Corrientes), Resistencia (Chaco), Las Lomitas (Formosa), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Bernardo de Irigoyen (Misiones), Bahía Blanca, Mar del Plata y Ezeiza (en Buenos Aires). Un total de 11 radares operativos que, sumados a otros 3 radares que posee el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), alcanzaron a cubrir el 40% del territorio del país. El RMA0, en Bariloche, es utilizado por INVAP para ensayar mejoras que luego se pueden aplicar al resto de la red.

Desde el 2019 el Ministerio de Obras Públicas también contrató a INVAP para que realice la operación y el mantenimiento de los radares del SINARAME y de los equipos informáticos. En total, el proyecto ha demandado una inversión de 6.400 millones de pesos.

Ciencia y tecnología para la adaptación al cambio climático

La información del SINARAME no es exclusiva para el SMN, aunque este organismo es su usuario principal, con lo cual recibe las imágenes con mayor velocidad y resolución. Esto también representa desafíos. “Es muy positivo contar con cada vez mejor tecnología, pero es indispensable sumar meteorólogos que interpreten las imágenes, realicen la vigilancia del territorio y la emisión de los alertas”, puntualiza Lohigorry.

Los radares, junto con los satélites, los modelos numéricos de pronóstico y las observaciones meteorológicas son las tecnologías que sustentan los Sistemas de Alerta Temprana, cuyo objetivo es brindar información para que las comunidades puedan tomar medidas de adaptación o respuesta frente al riesgo. Son sistemas y tecnologías cada vez más necesarios, a medida que aumenta la intensidad y la frecuencia de los fenómenos extremos, como consecuencia del cambio climático.

Comentario de AgendAR:

La espina dorsal del SINARAME (Sistema Nacional de Alerta de Radares Meteorológicos) son los RMA de INVAP, con un alcance efectivo de 240 km, ya que a esa distancia la mayor parte de las tormentas quedan bajo la línea del horizonte, por muy alta que sea la torre del radar. Inconveniente poco subsanable, causado no por la tecnología del RMA en sí, sino por la esfericidad de la Tierra.

.

Pero una tormenta muy severa, de 15 o más km. de altura, sobresale de la línea del horizonte a mayor distancia y se puede detectar su parte superior a 440 km, lo que permite generar alertas mayores de 4 horas, incluso de 8. Y pueden ser más largas aún cuando una tormenta va avanzando por territorio donde se solapa, como un mosaico, el alcance de distintos radares. Lo que vale es la red.

.

En 2015 los RMA nacionales costaban unos U$ 15 millones cada uno, entre la mitad y un tercio menos que sus equivalentes importados. Su segunda ventaja sobre el incoherente parque de aparatos anteriores a la creación del SINARAME es que operan en la misma banda de microondas, la C, y lo hacen como red unificada, monitoreada por el Servicio Meteorológico Nacional desde su sede en CABA.

.

La tercera ventaja es la alta disponibilidad, posible porque la actualización, el mantenimiento, los repuestos y el service están dentro del país, y pesificados.

.

En 2016 el nuevo gobierno nacional suspendió a INVAP el pago de radares ya instalados, a espera de lograr la quiebra de la empresa, y paró la segunda fase del despliegue del SINARAME. Pero en 2018 debió reanudarlo por el alto costo político de esa medida, especialmente en las ciudades y provincias ya designadas para recibir un radar, y que se habían quedado sin él.

.

Cada radar desplegado tiene una cantidad variable, según el caso, de estaciones meteorológicas remotas terrestres, en algunos casos, decenas. Son totalmente automáticas. Miden y transmiten en tiempo real datos sobre lluvia, presión atmosférica, temperatura, humedad, viento, su orientación y velocidad, y en caso de granizo, el tamaño de las piedras.

.

Es un trabajo que desde el Río Negro hacia el Norte hacían tres veces por día los jefes de las estaciones ferroviarias, y comunicando los resultados al SMN por telégrafo. Desde la privatización ferroviaria y el cierre de tantos ramales, pasaron décadas sin que eso lo hiciera nadie. Ahora la medición es automática y la comunicación va por internet y en tiempo real.

.

Las estaciones terrestres remotas complementan, verifican o contradicen la información generada por la imagen del radar sobre estos mismos asuntos. Esta información se envía no sólo al SMN sino a las municipalidades y provincias para su interpretación local, que a veces puede llegar a diferir de la del SMN. En un país tan grande, y con tanto sistema climático local, vale mucho el conocimiento regional.

.

El SINARAME logró integrar por informática los escasos, dispersos y desconectados radares preexistentes, como los del INTA o los anti-granizo de Mendoza o los de la Armada en Puerto Belgrano. El problema es que todos ellos operaban u operan -los que resisten la discontinuación de modelos y falta de repuestos- en bandas distintas, y por ende de una misma tormenta podían ver cosas también diferentes e incluso contradictorias. La integración de todos esos con los RMA en una red común supuso años de calibración y trabajo por prueba y error.

.

Cortándose sola y a contramano de 11 años de trabajo federal del SINARAME, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2020 compró un radar alemán Klayton Doppler en banda doble S, lo instaló en Merlo, Pcia. de Buenos Aires, y tiene su propio Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) en el barrio porteño de Chacarita. Da alertas de 2 horas, y acepta también, entre otras fuentes internacionales, la data generada por el SINARAME. El SMN tiene ya mucho entrenamiento en compatibilizar radares de distinto origen y frecuencia (nació así), y seguramente puede interpretar la información de del CUCC. Si la recibe, pese a tanto excepcionalismo porteño.

.

Incluso cuando se haya cubierto la etapa III del SINARAME con 10 radares más, es llamativo cómo la Argentina más poblada, desde el Río Negro hacia el Norte, empieza a quedar bajo cobertura casi integral con 21 RMAs. Pero la Patagonia, con 1/4 de la superficie nacional y sólo 1,3 millones de los 45 millones de argentinos, sigue con poca capacidad de tener alertas tempranas.

.

Aún con esa vacancia, que probablemente se vaya subsanando, la Argentina es el único país de la región con un sistema de este tipo.

.

Doblemente único por estar construido sobre tecnología propia. Y exportable.

Daniel E. Arias

Luego se entregaron los Premios a la Productividad en Ciencia y Tecnología a investigadores e investigadoras, becarios y becarias en las categorías: Producción científica de Investigadores/as, Producción científica de Becarios/as y premio al personal de Apoyo a la Investigación. Estos trabajos fueron evaluados por jurados externos.

Firma de convenio entre el CONICET, el MINCyT y el Museo Argentino de Ciencias Naturales

El objetivo del convenio es fortalecer las acciones y gratuidad plena en el ingreso y acompañamiento educativo de todas las Escuelas Públicas, cumpliendo con el compromiso social del Museo hacia la sociedad. Además, el MACNBR ha sido seleccionado por el Programa Federal “Equipar Ciencia” del MINCyT para la adquisición de un equipamiento de alta tecnología que permitirá potenciar significativamente las capacidades científico técnicas de los recursos humanos y brindarle a la comunidad la prestación de un servicio vinculado a la salud humana y con perspectiva federal.

Luego se entregaron los Premios a la Productividad en Ciencia y Tecnología a investigadores e investigadoras, becarios y becarias en las categorías: Producción científica de Investigadores/as, Producción científica de Becarios/as y premio al personal de Apoyo a la Investigación. Estos trabajos fueron evaluados por jurados externos.

Firma de convenio entre el CONICET, el MINCyT y el Museo Argentino de Ciencias Naturales

El objetivo del convenio es fortalecer las acciones y gratuidad plena en el ingreso y acompañamiento educativo de todas las Escuelas Públicas, cumpliendo con el compromiso social del Museo hacia la sociedad. Además, el MACNBR ha sido seleccionado por el Programa Federal “Equipar Ciencia” del MINCyT para la adquisición de un equipamiento de alta tecnología que permitirá potenciar significativamente las capacidades científico técnicas de los recursos humanos y brindarle a la comunidad la prestación de un servicio vinculado a la salud humana y con perspectiva federal.

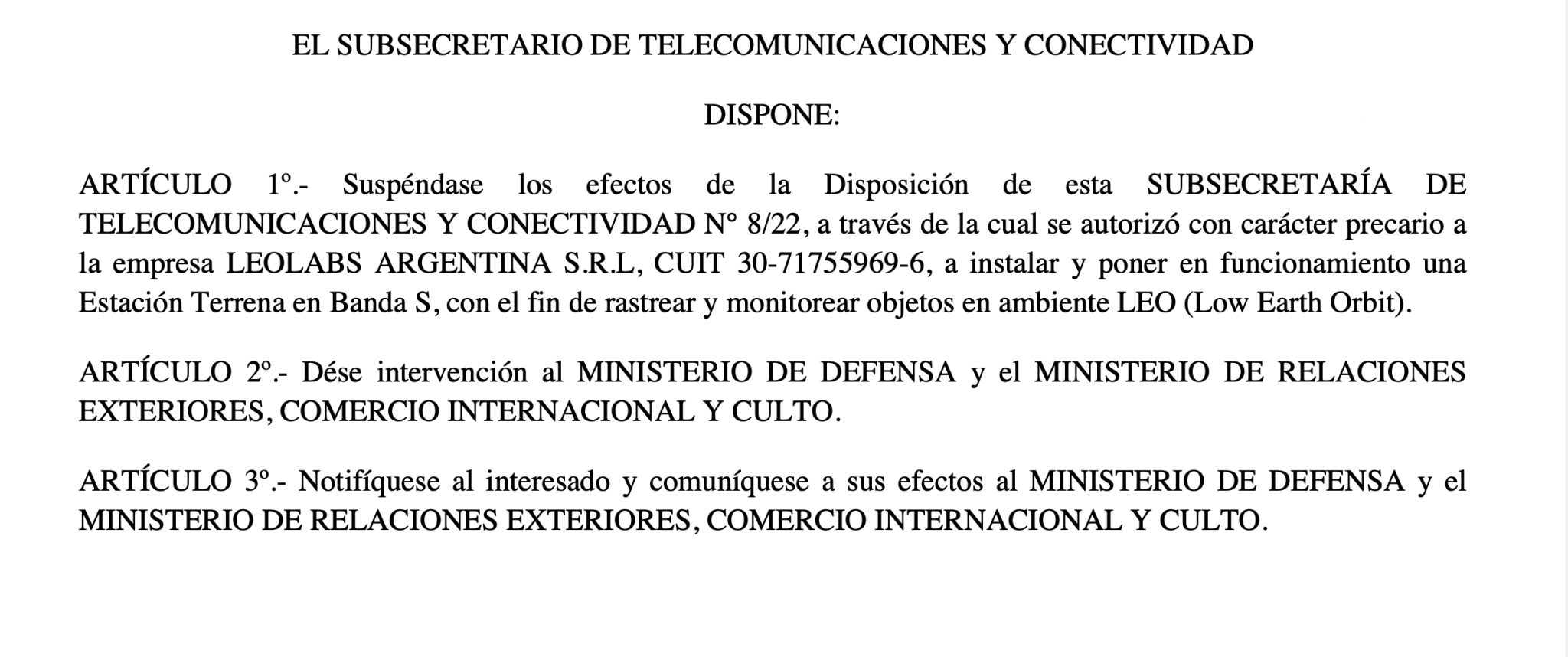

El embajador argentino en Washington, Jorge Argüello también se mostró a favor de la instalación de este radar y dijo: «La elección de Argentina para la ubicación de un nuevo radar LeoLabs es una gran noticia».

Sí, ponele.

«Nuestra Embajada prioriza la promoción de este sector en todas sus actividades de promoción comercial y atracción de inversiones en Washington DC y, a través de nuestros consulados generales, en todo Estados Unidos», añadió.

Muy en otro orden de cosas, en mayo de este año, Defensa anunció la

El embajador argentino en Washington, Jorge Argüello también se mostró a favor de la instalación de este radar y dijo: «La elección de Argentina para la ubicación de un nuevo radar LeoLabs es una gran noticia».

Sí, ponele.

«Nuestra Embajada prioriza la promoción de este sector en todas sus actividades de promoción comercial y atracción de inversiones en Washington DC y, a través de nuestros consulados generales, en todo Estados Unidos», añadió.

Muy en otro orden de cosas, en mayo de este año, Defensa anunció la