Varios equipos del sistema científico local exploran tecnologías de vanguardia que permitirían avanzar en nuevas baterías y métodos de producción «limpios».

En su primera entrevista periodística, al referirse al problema candente de la cuestión energética,

la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis mencionó el hidrógeno y el litio como dos áreas de interés prioritario.

Ambas tecnologías ofrecen

la posibilidad de reemplazar combustibles fósiles y utilizar fuentes de energía sostenible. Pero, además, en ambas

el país tiene recursos naturales y humanos que le permitirían al país ocupar un lugar en el pelotón de punta de estos desarrollos.

El Noroeste de nuestro territorio posee uno de los yacimientos de litio más importantes del mundo. Está disuelto en salares que se extienden a miles de metros de altura como una prodigiosa sábana blanca de cientos de miles de hectáreas barridos por vientos que pueden arrastrar a una persona. De esos mares blancos que se recortan entre las montañas se extrae por evaporación el metal que algunos llaman el “oro blanco” de la actualidad, por su uso en baterías de computadoras, teléfonos celulares y autos eléctricos.

Como toda industria minera, la del litio tiene efectos adversos. Pero varios equipos del sistema científico local están trabajando para mejorar las técnicas de extracción y, en un futuro, incluso poder competir en el mercado de celdas para baterías hoy fuertemente dominado por gigantes de la tecnología como las empresas chinas.

Victoria Flexer

Uno es el de

Victoria Flexer, investigadora argentina que retornó al país para crear el

Centro de Energía y Materiales Avanzados de Jujuy (Cemaju) del Conicet, en Palpalá, donde alguna vez Altos Hornos Zapla realizó la primera colada de arrabio [paso inicial para producir acero] argentino el 11 de octubre de 1945. Desarrollaron una tecnología para la extracción sostenible de litio (con una patente en curso) y en convenio con Y-TEC (la compañía del estado formada por YPF y el Conicet) están instalando una planta piloto para ensayarla en escala industrial.

“El esquema que a nosotros nos gustaría explotar es pensar en las salmueras no solo como una fuente de litio, sino en un contexto de lo que se da en llamar ‘economía circular’ –explica Flexer–. En general, este concepto se asocia con el reciclado de materias primas y la reutilización de dispositivos, eventualmente en aplicaciones distintas de las originales. Pero la economía circular es una idea mucho más amplia, una de cuyas facetas es concebir los potenciales residuos de un proceso extractivo como recursos en sí mismos. Es decir, ver una matriz mineral de interés, no para extraer uno solo, sino una serie de recursos recuperables y comercializables”.

El litio está disuelto en salmueras mayoritariamente compuestas por agua y cloruro de sodio, sal de mesa, de las que el litio es menos del 1%. En esa gran “sopa”, hay otra sales que también son recursos potencialmente valiosos. Por ejemplo, potasio, magnesio, calcio, boratos… “Queremos tratar la salmuera como fuente de una serie de productos –subraya la científica–. La idea es que si nosotros logramos extraerle secuencialmente la gran mayoría de estas sales a la salmuera, se convertiría en una fuente de agua dulce que podría tener un segundo uso. Es una visión que ya plasmamos en escala de laboratorio y publicamos en artículos científicos”.

Uno de los equipos de Y-TEC

.

En este momento, los investigadores están haciendo la primera etapa del “escalado” industrial con un procesamiento de alrededor de 100 litros. “Lo que buscamos es extraer por completo las sales de magnesio y de calcio como subproductos comercializabas –dice Flexer–. Eso, además, nos brindaría una salmuera completamente limpia, a la que le eliminamos el ciento por ciento de estos minerales que son un dolor de cabeza a la hora de la explotación industrial del litio. Si tenemos buenos resultados con esta primera etapa, la idea es eventualmente escalar el resto, agregándole también la extracción de litio”.

Esta tecnología no requiere evaporación, como se hace en la actualidad, ni en esta primera etapa ni en ninguna de las subsiguientes, con lo cual no implica pérdida de agua. Y al menos en los experimentos de laboratorio, se obtiene como subproducto agua pura de muy baja salinidad, algo que está en las antípodas de la minería.

La planta piloto para hacer estos ensayos ya está instalada en Palpalá, y están montando el equipamiento, tendiendo cañerías e instalando sistemas de control. “Estamos recién empezando con las primeras pruebas y viendo cómo van variando las concentraciones en la salmuera”, comenta Flexer.

En solo cinco años desde su inauguración, en el Cemaju ya se doctoraron o están en vías de doctorarse a la brevedad cinco becarios. Hoy, trabajan allí siete investigadores formados y nueve tesistas doctorales. Cuando regresó al país desde Europa, donde estaba haciendo una brillante carrera, el plan original de Flexer era desarrollar la tecnología de las baterías de litio, pero al llegar se dio cuenta de que había una gran oportunidad en el estudio de nuevos métodos de extracción. “Vi que había mucho más lugar para avanzar en esa área –cuenta–. No quiero decir que no haya que hacer baterías y tenemos gente trabajando en eso, pero también hay una oportunidad muy, pero muy importante en el tema extractivo”.

Ernesto Calvo

Ernesto Calvo, investigador superior del Conicet en el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae), de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y bajo cuya tutela se formó Flexer, también desarrolló un método alternativo y sustentable para la extracción del litio que fue premiado en el concurso

Bright Minds Challenge 2017 entre 52 propuestas de 22 países. La tecnología ya está patentada en Bolivia, China, Chile y la Argentina.

En las salmueras, el cloruro de litio se extrae con bombas, se vierte ese líquido en piletas del tamaño de cientos de estadios de fútbol y, mientras el sol va evaporando el agua, se van precipitando las sales, hasta que el primero queda más concentrado. Luego, se le agrega carbonato de sodio y se precipita el carbonato de litio. Es un procedimiento lento y de muy baja eficiencia. El desarrollado en el Inquimae procesa la salmuera, obtiene el litio, y devuelve la salmuera al salar con mínima afectación del agua e impacto ambiental. El procesamiento es cuestión de horas y utilizan paneles solares para hacer electrólisis. Ya hay capitales locales interesados en este y otros desarrollos de este grupo para la extracción de litio.

Mientras tanto, Y-TEC avanza en la planta de fabricación de celdas para baterías de litio cuya puesta en marcha está prevista para diciembre de este año y para la cual ya se está realizando un curso de capacitación de operarios. “Está terminada la nave, que construyó la Universidad Nacional de La Plata, está llegando una línea de alta tensión y en agosto recibiremos unos 50 equipos necesarios para que empiece a funcionar –detalla

Roberto Salvarezza, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y actualmente presidente de Y-TEC–. Esperamos que en diciembre empezaremos a producir. En principio, las celdas van a ser para almacenamiento de energía solar y eólica, sin descartar otros usos (como la electromovilidad) para más adelante. También hay interés en usarlas, por ejemplo, para radares, que hoy utilizan baterías de plomo”.

Acoplada a la planta piloto de baterías, Y-TEC creará dos plantas piloto que ya están muy avanzadas para la fabricación del material del cátodo [electrodos negativos, litio-fosfato de hierro o LFP] de las baterías, y otra para la fabricación del ánodo [polo positivo], que es grafito que obtendrán a partir del coque [formado a partir de la destilación de petróleo y que se compone en un 90 a 95 % de carbono]. “O sea que nuestro proyecto va desde el salar, con el método desarrollado por Victoria Flexer, hasta la fabricación de los materiales del cátodo y del ánodo, y finalmente la producción de las celdas”, subraya Salvarezza.

Y-TEC también incursionará en la tecnología del hidrógeno verde. “En este momento existe

un consorcio de más de 50 empresas, H2AR, muchas de las cuales son locales y otras, internacionales, que van desde el trasporte hasta la siderurgia, que ya emitió una primera evaluación de las posibilidades que tiene la Argentina para la producción de hidrógeno –detalla el también ex presidente del Conicet–.

En ese trabajo, se analizó desde la producción hasta el transporte y el almacenamiento de hidrógeno, los costos y el grado de disminución de los niveles de dióxido de carbono que permitiría su implementación. La clave para la producción de hidrógeno es el electrolizador, que toma la molécula de agua, y a partir de energía renovable la descompone en hidrógeno y oxígeno. Necesitamos un electrolizador con tecnología propia porque si no, se van a utilizar dispositivos importados. Junto con las universidades de Córdoba y de Catamarca, además del Conicet, ya tenemos en fase piloto un proyecto de electrolizador hecho en el país. También estamos empezando a analizar ideas vinculadas con la movilidad.

El horizonte es 2030, hasta entonces no va a haber demanda de hidrógeno exportable, lo que nos deja un tiempo para desarrollar una tecnología nacional que permita que una parte de los emprendimientos para producir hidrógeno, ya sea vía energía solar o eólica, utilicen tecnología fabricada en el país”.

Además de utilizar la planta de energía eólica de Pico Truncado, puesta a punto por el Ministerio de Ciencia, como banco de prueba para acoplar molinos eólicos con electrolizadores de hidrógeno

, están trabajando en captura y almacenamiento de dióxido de carbono. “Es uno de los grandes problemas de la industria petroquímica, que está interesada en disminuir su huella de carbono –menciona Salvarezza–. Estamos mirando con mucho cuidado todo lo que se hace y evaluando las posibilidades que tenemos de guardarlo en ‘trampas’ de roca. Ya tenemos en preparación un atlas geológico de sitios en los que se podría almacenarlo de manera segura. La idea es capturar este gas en las centrales térmicas o los polos petroquímicos y llevarlo por tuberías hasta donde se enterraría. En otros casos, también está la posibilidad de transformarlo en un producto de mayor valor; por ejemplo, metanol o carbonato de sodio. Este último, en la actualidad lo importamos para hacer carbonato de litio”.

El Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN, CNEA-Conicet) también tienen proyectos en marcha. El primero participa en la mesa para la promoción del. Hidrógeno verde de Rio Negro (Proyecto GH2RN). Investigadores del INN desarrollan electrolizadores, estudian materiales para celdas de combustible y son consultados por el gobierno rionegrino.

Estos y otros desarrollos se expondrán desde el domingo en el Octavo Simposio de Hidrógeno, Celdas de Combustible y Baterías Avanzadas (

VIII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, HYCELTEC 2022) y la primera reunión presencial de la Red Iberoamericana del Hidrógeno, que se realizará en el edificio Cero+Infinito, de la Ciudad Universitaria, con asistencia de especialistas locales y extranjeros.

“En la academia tenemos muy buena ciencia básica y una gran tradición en electroquímica, que es una de las áreas fuertes en el país –dijo a propósito del encuentro Luis Baraldo, investigador principal del Conicet en el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae)–. En la industria hay mucha experiencia en el manejo de hidrógeno, porque la Argentina tiene plantas que producen fertilizantes, acero, metano y refinerías. Es el único país latinoamericano que domina todas esas aplicaciones y además tiene experiencia en manejar gases comprimidos, por lo que pasó con el GNC. O sea,

tenemos los recursos humanos y los recursos naturales”.

Una oportunidad que sería imperdonable pasar por alto.

Nora Bär

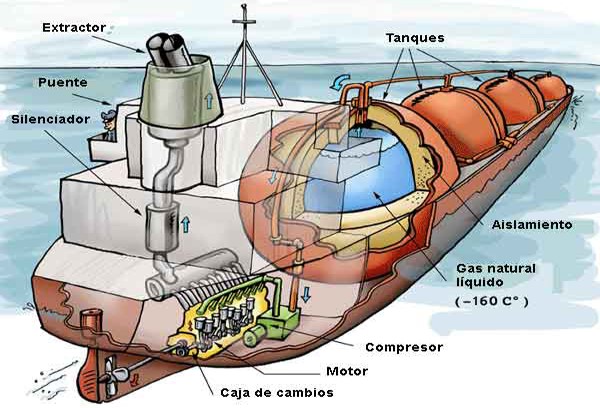

Al estar líquido se posibilita su almacenamiento y transporte a mercados alejados, más allá de lo que técnica y económicamente permite un gasoducto. Así es transportado en buques metaneros (CH4) con instalaciones refrigeradas para mantenerlo líquido.

El mercado mundial de GNL

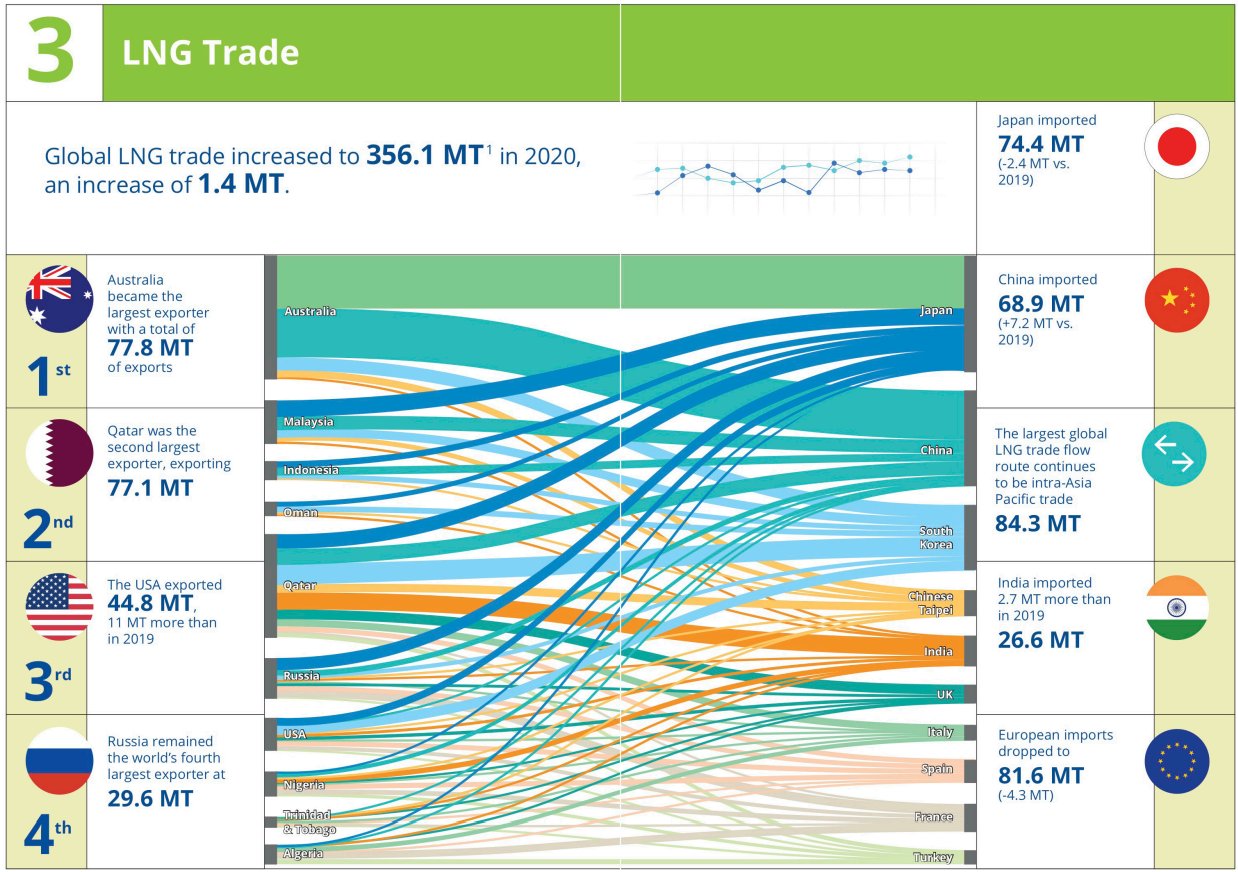

Según la “International Gas Union” (IGU)[1], hay 42 países importadores y 20 exportadores. Los principales exportadores son Australia, Qatar, Nigeria, Noruega, y, desde los últimos años, EE.UU. Que se ha posicionado en el 3° lugar (13% del global) y es el que mayor capacidad de licuefacción incorporará. Rusia, amén del gas natural que envía por gasoductos a Europa, también es el 4° exportador de GNL.

Hete aquí dos claves geoeconómicas de la guerra en Ucrania.

Por su parte, los principales importadores son Japón, China (el que más capacidad de regasificación incorporará), Asia-Pacífico, India, Corea del Sur y Europa (España). En América Latina el principal exportador es Trinidad y Tobago (72%) y los principales importadores son Chile, Brasil y Argentina (30, 27 y 15%, respectivamente). Y las compras Spot representan el 89%. Por causa (y no a pesar) de la transición energética, se espera que el gas natural tenga una participación del 40% en el incremento de la demanda energética total hacia 2040 y, del total de la oferta de gas, se espera que el 39% sea de GNL.

Si bien se dice que el GNL es un commodity, no existe aún un mercado de referencia y un producto de ciertas características que sea utilizado mayoritariamente como una referencia unívoca tanto para el establecimiento de un precio único como para operaciones de futuros financieros.

Al estar líquido se posibilita su almacenamiento y transporte a mercados alejados, más allá de lo que técnica y económicamente permite un gasoducto. Así es transportado en buques metaneros (CH4) con instalaciones refrigeradas para mantenerlo líquido.

El mercado mundial de GNL

Según la “International Gas Union” (IGU)[1], hay 42 países importadores y 20 exportadores. Los principales exportadores son Australia, Qatar, Nigeria, Noruega, y, desde los últimos años, EE.UU. Que se ha posicionado en el 3° lugar (13% del global) y es el que mayor capacidad de licuefacción incorporará. Rusia, amén del gas natural que envía por gasoductos a Europa, también es el 4° exportador de GNL.

Hete aquí dos claves geoeconómicas de la guerra en Ucrania.

Por su parte, los principales importadores son Japón, China (el que más capacidad de regasificación incorporará), Asia-Pacífico, India, Corea del Sur y Europa (España). En América Latina el principal exportador es Trinidad y Tobago (72%) y los principales importadores son Chile, Brasil y Argentina (30, 27 y 15%, respectivamente). Y las compras Spot representan el 89%. Por causa (y no a pesar) de la transición energética, se espera que el gas natural tenga una participación del 40% en el incremento de la demanda energética total hacia 2040 y, del total de la oferta de gas, se espera que el 39% sea de GNL.

Si bien se dice que el GNL es un commodity, no existe aún un mercado de referencia y un producto de ciertas características que sea utilizado mayoritariamente como una referencia unívoca tanto para el establecimiento de un precio único como para operaciones de futuros financieros.

En cambio, existen algunos puntos de referencia importadores o receptores de GNL agrupados en hubs: plataformas comerciales para las transacciones físicas y/o financieras de un commodity como el gas natural, con instalaciones de transporte y almacenamiento. El Henry Hub (HH) son 13 gasoductos en Louisiana, EE.UU., con intercambios físicos y comerciales. El National Balancing Point (NBP) en Reino Unido es virtual. El Dutch Title Transfer Facility (TTF) en los Países Bajos tiene conexiones con la red de transporte de Alemania, con el gasoducto Nord Stream 1 proveniente de Rusia y con la terminal de GNL de Rotterdam y almacenamientos subterráneos; es el precio de referencia para el mercado europeo y su índice es publicado por el Banco Mundial. Finalmente, el Japón-Korea Market (JKM) es un índice desarrollado por Platts desde 2009 para embarques destinados al Pacífico (Japón, Corea, China y Taiwán).

Los precios de comercialización de GNL[2] se miden en unidades monetarias por unidades de energía: dólares por millón de BTU (British Termal Unit o USD/MMBTu). En el mercado mundial se realizan dos tipos de acuerdos: i) de muy corto plazo por embarques individuales o ii) de provisión de varios embarques a lo largo de varios meses o años (el promedio en 2018 fue de 16 años). Para Argentina, entre 2008 y 2010 el precio representativo fue el del mercado europeo, pero luego el indicador más usado pasó a ser el JKM.

El GNL es un mercado de pocos oferentes por la magnitud extraordinaria de inversiones necesarias para construir instalaciones de licuefacción y logística de transporte especial en buques refrigerados. Los precios de compra efectiva tienen una variación respecto de los precios medios del mercado. Los factores que influyen son volumen, frecuencia, liquidez de las operaciones, complejidad de logística y condiciones financieras. Hoy en día se presencia también la escasez producto de la guerra en Ucrania, principalmente para el mercado europeo.

Hay dos sistemas de formación de precios: 1) el Oil Price Escalation (OPE), donde se define un precio base y una cláusula de variación asociada a combustibles alternativos (petróleo, GO y FO) –similar al del contrato con Bolivia; y 2) el Gas-on-Gas Competition (GOG), donde el precio es determinado por oferta y demanda y el gas es comercializado en diferentes períodos (diario, mensual, anual o plurianual) –es el que se usa para el GNL. Y existen dos mercados de GNL con precios diferenciados: el del Pacífico, basado en los precios del petróleo en Japón y sistema OPE; y el del Atlántico, basado en precios europeos y sistema GOG. A partir del desarrollo del shale gas en EE.UU., que lo convirtió en exportador de GNL, el HH dejó de ser una referencia internacional. El precio del mercado Spot oscila entre el piso (mercado del Atlántico) y el valor superior (del Pacífico).

Comercialización

El momento en que una operación comercial se cierra es el mismo para el comprador y el vendedor. Los proyectos de licuefacción son de muy largo plazo y muy elevada inversión, por lo que suelen contar con compromisos de venta a largo plazo (más de una década), lo que limita la disponibilidad de GNL para el mercado Spot.[3] Se manejan precios futuros: los vendedores evalúan la condición del mercado de GNL que esperan tener para el momento de efectiva entrega y los precios futuros del petróleo que se transaccionan en mercados financieros para el momento convenido de la entrega del GNL. El precio de mercado del GNL debe ser evaluado en virtud del momento en que se realiza la solicitud de ofertas, cuya concreción de entrega del cargamento se realizará en fechas posteriores (o “ventanas”) en las que probablemente imperen condiciones de mercado y precios de referencia diferentes.

En una licitación que incluya distintas fechas de entrega futuras los precios a decidir para cada fecha pueden ser completamente distintos entre sí, debido –por ejemplo– a la contraestacionalidad entre mercados. A su vez, el precio convenido en una licitación realizada en cierta fecha para entrega “X” meses posteriores, también puede variar frente al valor que surja de una licitación para un cargamento a entregar en la misma fecha anterior pero contratado de urgencia el mes previo a la entrega. Por esto, los “precios de mercado” para GNL entregado en la Argentina son aquellos que surgen de las ofertas recibidas en cada licitación (en ese momento puntual), para cada fecha de entrega futura. Una vez contratado, un buque puede ser reprogramado vía acuerdo entre las partes, pero se respetará –salvo algún sobrecosto puntual– el precio originalmente convenido. Esto es relevante porque la campaña anual de compra suele dividirse en sucesivos llamados que van completando el volumen total requerido, por lo que en diferentes momentos puede contratarse cargamentos para ventanas muy cercanas o la misma en diferente puerto.

El GNL en Argentina

En nuestro país la matriz primaria de producción de energía está dominada en un 87% por combustibles fósiles y el 59% es gas natural. En la matriz eléctrica más del 60% de la generación eléctrica también es en base a gas natural. Así, el combustible térmico sirve para el consumo directo y para el indirecto vía electricidad.

La producción local de gas natural, radicada en Vaca Muerta, Golfo San Jorge y el off shore Tierra del Fuego, abastece el 85% de la demanda de gas (residencial, industrial y de generación eléctrica). En los meses de invierno se reduce al 73%, lo que implica que se debe importar ¼ del total consumido, vía gas natural de Bolivia (9%) o GNL a ser regasificado (18%).

Argentina importa gas natural desde los ’70, pero el descubrimiento del yacimiento Loma La Lata en Neuquén permitió el autoabastecimiento en los ’80. Sin embargo, con la crisis de 2001 el país volvió a convertirse en un importador neto, y con el agudo faltante en el invierno 2007, con el registro más frío de los últimos 50 años (¡el 9/7/07 nevó en BA!), en conjunción con una declinación persistente de la producción local de gas, llevó al Gobierno a decidir la instalación de un buque regasificador de GNL en Bahía Blanca. La operatoria la llevó adelante la empresa pública ENARSA. Y en 2011 se agregó la terminal de Escobar, con una ventaja geográfica y una complicación logística: está ubicada directamente sobre el anillo de consumo de Buenos Aires, pero está localizada aguas arriba en un río interior (Paraná) cuyo menor calado impide embarques con carga completa.[4]

Para Argentina, debido a que su demanda es estacional y dependiente del clima, el mercado del GNL es Spot, con transacciones de duración menor a 4 años, signadas por la oportunidad y arbitraje entre los mercados del Atlántico y del Pacífico, cuya referencia de precio es el HH. Las primeras contrataciones se pactaron en referencia al HH más una prima o premio adicional (por costo de fletes y costo de oportunidad de vender el producto en un mercado alternativo), fórmula que incluía producto, flete y seguro hasta la brida en el buque regasificador.

En 2012, luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, esta compañía comenzó a realizar –en nombre de ENARSA– las gestiones de compra en el marcado internacional. Así se aumentó el número de empresas proveedoras y la cantidad de ofertas recibidas en cada licitación o Tender. Esta gestión en carácter de mandatario duró hasta 2017. Los procesos se regían por términos y condiciones establecidos en el Master Supply Agreement (MSA), en los Particular Terms and Conditions (PTC) y en el Request For Proposal LNG Supply (RFP), y la condición de entrega era Delivered At Terminal (DAT), Incoterm 2010. Determinación del precio: a cada cargamento se la aplicaba la siguiente fórmula: [Precio = HH + X], donde “HH” es el precio establecido en el último día hábil del mes para el contrato de Futuros de Gas Natural Henry Hub en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), mes en el que el cargamento relevante de GNL se entrega en la terminal de regasificación; y “X”es un valor fijo en USD por MMBTu según lo estipulado por cada potencial proveedor en su oferta.

Compras bi-anuales y diversificación de riesgo. A fines de 2013 ENARSA e YPF acordaron realizar contrataciones de mayor plazo, a dos años (2014 + 2015), con el fin de asegurar la provisión de GNL en un contexto de escasez y altos precios. El objetivo era contener el alza de precios y asegurar la provisión. Se adquirió el 50% de los requerimientos totales de Bahía Blanca y el 70% de los de Escobar.

Con el fin de diversificar el riesgo de contratar volúmenes importantes a dos años con una única referencia (HH), se decidió que para Escobar se usara una fórmula referenciada en el precio del petróleo Brent. La caída abrupta del precio del crudo a fines de 2014 redundó –finalmente– en un ahorro significativo para el Estado.

Exportaciones de YPF.

En cambio, existen algunos puntos de referencia importadores o receptores de GNL agrupados en hubs: plataformas comerciales para las transacciones físicas y/o financieras de un commodity como el gas natural, con instalaciones de transporte y almacenamiento. El Henry Hub (HH) son 13 gasoductos en Louisiana, EE.UU., con intercambios físicos y comerciales. El National Balancing Point (NBP) en Reino Unido es virtual. El Dutch Title Transfer Facility (TTF) en los Países Bajos tiene conexiones con la red de transporte de Alemania, con el gasoducto Nord Stream 1 proveniente de Rusia y con la terminal de GNL de Rotterdam y almacenamientos subterráneos; es el precio de referencia para el mercado europeo y su índice es publicado por el Banco Mundial. Finalmente, el Japón-Korea Market (JKM) es un índice desarrollado por Platts desde 2009 para embarques destinados al Pacífico (Japón, Corea, China y Taiwán).

Los precios de comercialización de GNL[2] se miden en unidades monetarias por unidades de energía: dólares por millón de BTU (British Termal Unit o USD/MMBTu). En el mercado mundial se realizan dos tipos de acuerdos: i) de muy corto plazo por embarques individuales o ii) de provisión de varios embarques a lo largo de varios meses o años (el promedio en 2018 fue de 16 años). Para Argentina, entre 2008 y 2010 el precio representativo fue el del mercado europeo, pero luego el indicador más usado pasó a ser el JKM.

El GNL es un mercado de pocos oferentes por la magnitud extraordinaria de inversiones necesarias para construir instalaciones de licuefacción y logística de transporte especial en buques refrigerados. Los precios de compra efectiva tienen una variación respecto de los precios medios del mercado. Los factores que influyen son volumen, frecuencia, liquidez de las operaciones, complejidad de logística y condiciones financieras. Hoy en día se presencia también la escasez producto de la guerra en Ucrania, principalmente para el mercado europeo.

Hay dos sistemas de formación de precios: 1) el Oil Price Escalation (OPE), donde se define un precio base y una cláusula de variación asociada a combustibles alternativos (petróleo, GO y FO) –similar al del contrato con Bolivia; y 2) el Gas-on-Gas Competition (GOG), donde el precio es determinado por oferta y demanda y el gas es comercializado en diferentes períodos (diario, mensual, anual o plurianual) –es el que se usa para el GNL. Y existen dos mercados de GNL con precios diferenciados: el del Pacífico, basado en los precios del petróleo en Japón y sistema OPE; y el del Atlántico, basado en precios europeos y sistema GOG. A partir del desarrollo del shale gas en EE.UU., que lo convirtió en exportador de GNL, el HH dejó de ser una referencia internacional. El precio del mercado Spot oscila entre el piso (mercado del Atlántico) y el valor superior (del Pacífico).

Comercialización

El momento en que una operación comercial se cierra es el mismo para el comprador y el vendedor. Los proyectos de licuefacción son de muy largo plazo y muy elevada inversión, por lo que suelen contar con compromisos de venta a largo plazo (más de una década), lo que limita la disponibilidad de GNL para el mercado Spot.[3] Se manejan precios futuros: los vendedores evalúan la condición del mercado de GNL que esperan tener para el momento de efectiva entrega y los precios futuros del petróleo que se transaccionan en mercados financieros para el momento convenido de la entrega del GNL. El precio de mercado del GNL debe ser evaluado en virtud del momento en que se realiza la solicitud de ofertas, cuya concreción de entrega del cargamento se realizará en fechas posteriores (o “ventanas”) en las que probablemente imperen condiciones de mercado y precios de referencia diferentes.

En una licitación que incluya distintas fechas de entrega futuras los precios a decidir para cada fecha pueden ser completamente distintos entre sí, debido –por ejemplo– a la contraestacionalidad entre mercados. A su vez, el precio convenido en una licitación realizada en cierta fecha para entrega “X” meses posteriores, también puede variar frente al valor que surja de una licitación para un cargamento a entregar en la misma fecha anterior pero contratado de urgencia el mes previo a la entrega. Por esto, los “precios de mercado” para GNL entregado en la Argentina son aquellos que surgen de las ofertas recibidas en cada licitación (en ese momento puntual), para cada fecha de entrega futura. Una vez contratado, un buque puede ser reprogramado vía acuerdo entre las partes, pero se respetará –salvo algún sobrecosto puntual– el precio originalmente convenido. Esto es relevante porque la campaña anual de compra suele dividirse en sucesivos llamados que van completando el volumen total requerido, por lo que en diferentes momentos puede contratarse cargamentos para ventanas muy cercanas o la misma en diferente puerto.

El GNL en Argentina

En nuestro país la matriz primaria de producción de energía está dominada en un 87% por combustibles fósiles y el 59% es gas natural. En la matriz eléctrica más del 60% de la generación eléctrica también es en base a gas natural. Así, el combustible térmico sirve para el consumo directo y para el indirecto vía electricidad.

La producción local de gas natural, radicada en Vaca Muerta, Golfo San Jorge y el off shore Tierra del Fuego, abastece el 85% de la demanda de gas (residencial, industrial y de generación eléctrica). En los meses de invierno se reduce al 73%, lo que implica que se debe importar ¼ del total consumido, vía gas natural de Bolivia (9%) o GNL a ser regasificado (18%).

Argentina importa gas natural desde los ’70, pero el descubrimiento del yacimiento Loma La Lata en Neuquén permitió el autoabastecimiento en los ’80. Sin embargo, con la crisis de 2001 el país volvió a convertirse en un importador neto, y con el agudo faltante en el invierno 2007, con el registro más frío de los últimos 50 años (¡el 9/7/07 nevó en BA!), en conjunción con una declinación persistente de la producción local de gas, llevó al Gobierno a decidir la instalación de un buque regasificador de GNL en Bahía Blanca. La operatoria la llevó adelante la empresa pública ENARSA. Y en 2011 se agregó la terminal de Escobar, con una ventaja geográfica y una complicación logística: está ubicada directamente sobre el anillo de consumo de Buenos Aires, pero está localizada aguas arriba en un río interior (Paraná) cuyo menor calado impide embarques con carga completa.[4]

Para Argentina, debido a que su demanda es estacional y dependiente del clima, el mercado del GNL es Spot, con transacciones de duración menor a 4 años, signadas por la oportunidad y arbitraje entre los mercados del Atlántico y del Pacífico, cuya referencia de precio es el HH. Las primeras contrataciones se pactaron en referencia al HH más una prima o premio adicional (por costo de fletes y costo de oportunidad de vender el producto en un mercado alternativo), fórmula que incluía producto, flete y seguro hasta la brida en el buque regasificador.

En 2012, luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, esta compañía comenzó a realizar –en nombre de ENARSA– las gestiones de compra en el marcado internacional. Así se aumentó el número de empresas proveedoras y la cantidad de ofertas recibidas en cada licitación o Tender. Esta gestión en carácter de mandatario duró hasta 2017. Los procesos se regían por términos y condiciones establecidos en el Master Supply Agreement (MSA), en los Particular Terms and Conditions (PTC) y en el Request For Proposal LNG Supply (RFP), y la condición de entrega era Delivered At Terminal (DAT), Incoterm 2010. Determinación del precio: a cada cargamento se la aplicaba la siguiente fórmula: [Precio = HH + X], donde “HH” es el precio establecido en el último día hábil del mes para el contrato de Futuros de Gas Natural Henry Hub en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), mes en el que el cargamento relevante de GNL se entrega en la terminal de regasificación; y “X”es un valor fijo en USD por MMBTu según lo estipulado por cada potencial proveedor en su oferta.

Compras bi-anuales y diversificación de riesgo. A fines de 2013 ENARSA e YPF acordaron realizar contrataciones de mayor plazo, a dos años (2014 + 2015), con el fin de asegurar la provisión de GNL en un contexto de escasez y altos precios. El objetivo era contener el alza de precios y asegurar la provisión. Se adquirió el 50% de los requerimientos totales de Bahía Blanca y el 70% de los de Escobar.

Con el fin de diversificar el riesgo de contratar volúmenes importantes a dos años con una única referencia (HH), se decidió que para Escobar se usara una fórmula referenciada en el precio del petróleo Brent. La caída abrupta del precio del crudo a fines de 2014 redundó –finalmente– en un ahorro significativo para el Estado.

Exportaciones de YPF.

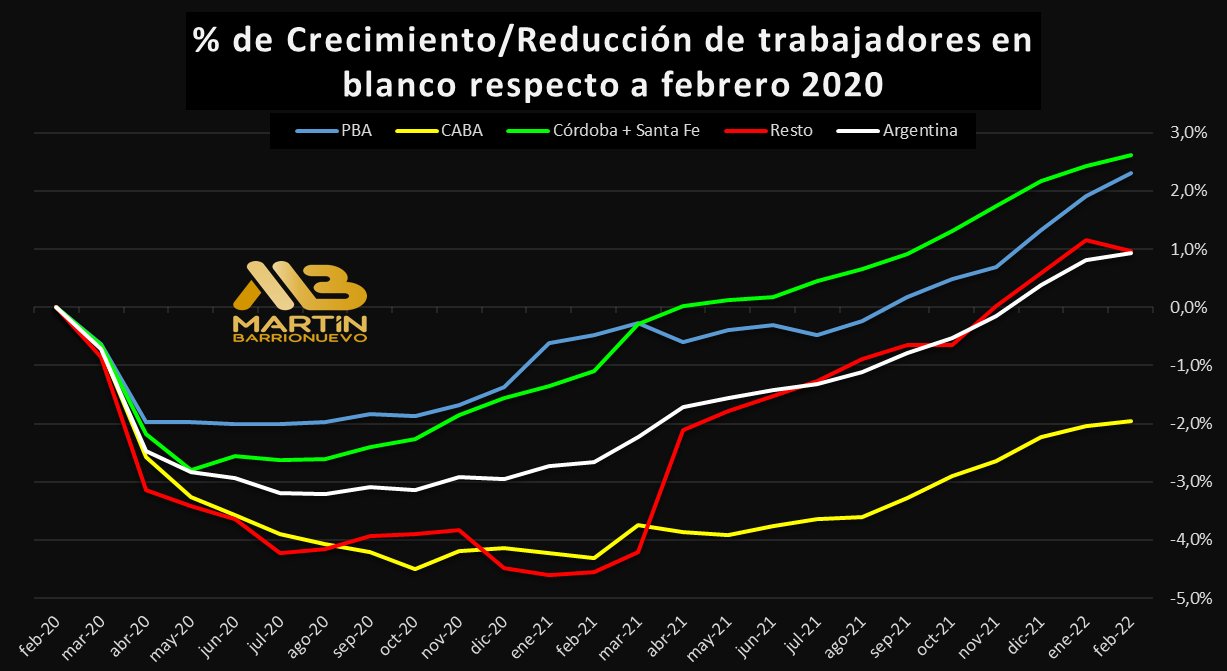

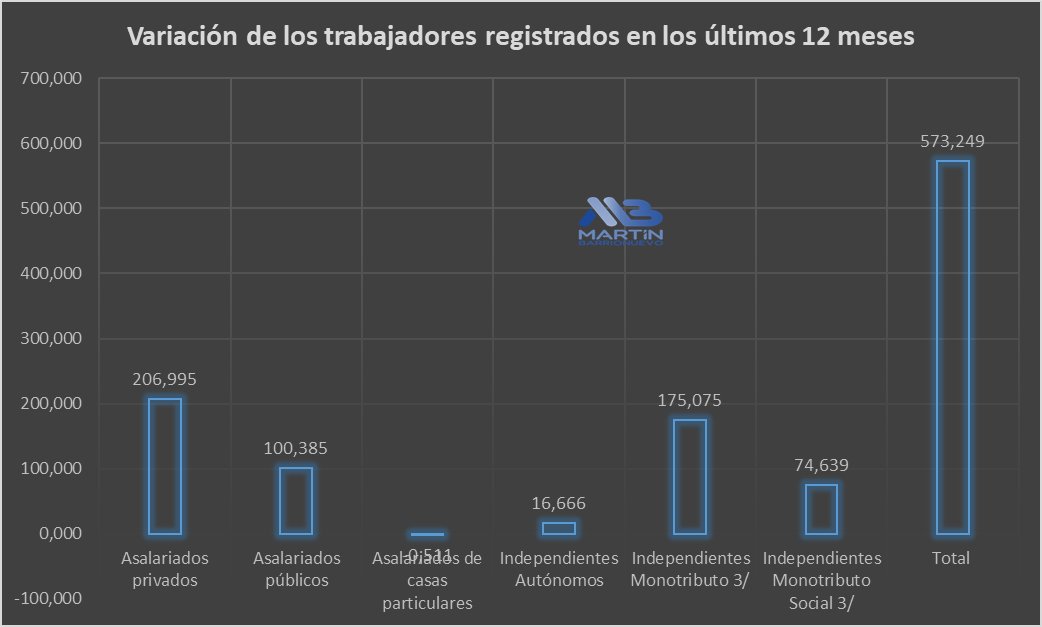

Se crearon 115.000 puestos de trabajo asalariados en blanco del sector privado, respecto a la Pre Pandemia.

El crecimiento del empleo privado se dio en 22 de las 24 jurisdicciones. Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, aún no habían recuperado el nivel de empleo pre pandemia al 30 de abril de 2022.

Se crearon 115.000 puestos de trabajo asalariados en blanco del sector privado, respecto a la Pre Pandemia.

El crecimiento del empleo privado se dio en 22 de las 24 jurisdicciones. Sólo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, aún no habían recuperado el nivel de empleo pre pandemia al 30 de abril de 2022.