Entre las respuestas que se propusieron para estos problemas figuran “repatriar” la producción o “instalarla en países confiables”, e implementar “políticas industriales destinadas a aumentar las capacidades de producción de los países”. Atrás quedaron aquellos días en que todos parecían estar trabajando para un mundo sin fronteras; de repente, todos reconocen que por lo menos algunas fronteras nacionales son esenciales para el desarrollo económico y la seguridad.

Para quienes alguna vez defendían una globalización sin restricciones, este volte face ha resultado en una disonancia cognitiva, porque el nuevo conjunto de políticas propuestas implica que las reglas de larga data del sistema de comercio internacional se quebrarán o se romperán. Incapaces de reconciliar la instalación de la producción en países confiables con el principio de libre comercio no discriminatorio, la mayoría de los líderes empresariales y políticos en Davos apelaron a perogrulladas.

Prácticamente no hubo un examen de conciencia sobre cómo y por qué las cosas han salido tan mal, o sobre el razonamiento errado e híper-optimista que prevalecía durante el apogeo de la globalización.

Por supuesto, el problema no es sólo la globalización. Toda nuestra economía de mercado ha dado pruebas de falta de resiliencia. Es fabricar autos sin ruedas de auxilio –reduciendo unos pocos dólares del precio, sin preocuparnos demasiado por las exigencias futuras-. Los sistemas de «inventario justo a tiempo» eran innovaciones maravillosas mientras la economía enfrentaba alteraciones menores; pero terminaron siendo desastrosos frente a los cierres por el COVID-19, creando cascadas de escasez de oferta (como cuando una carencia de microchips condujo a una falta de coches nuevos).

Como advertí en mi libro de 2006, Making Globalization Work, los mercados son nefastos a la hora de “valorar” el riesgo (por la misma razón que no ponen precio a las emisiones de dióxido de carbono).

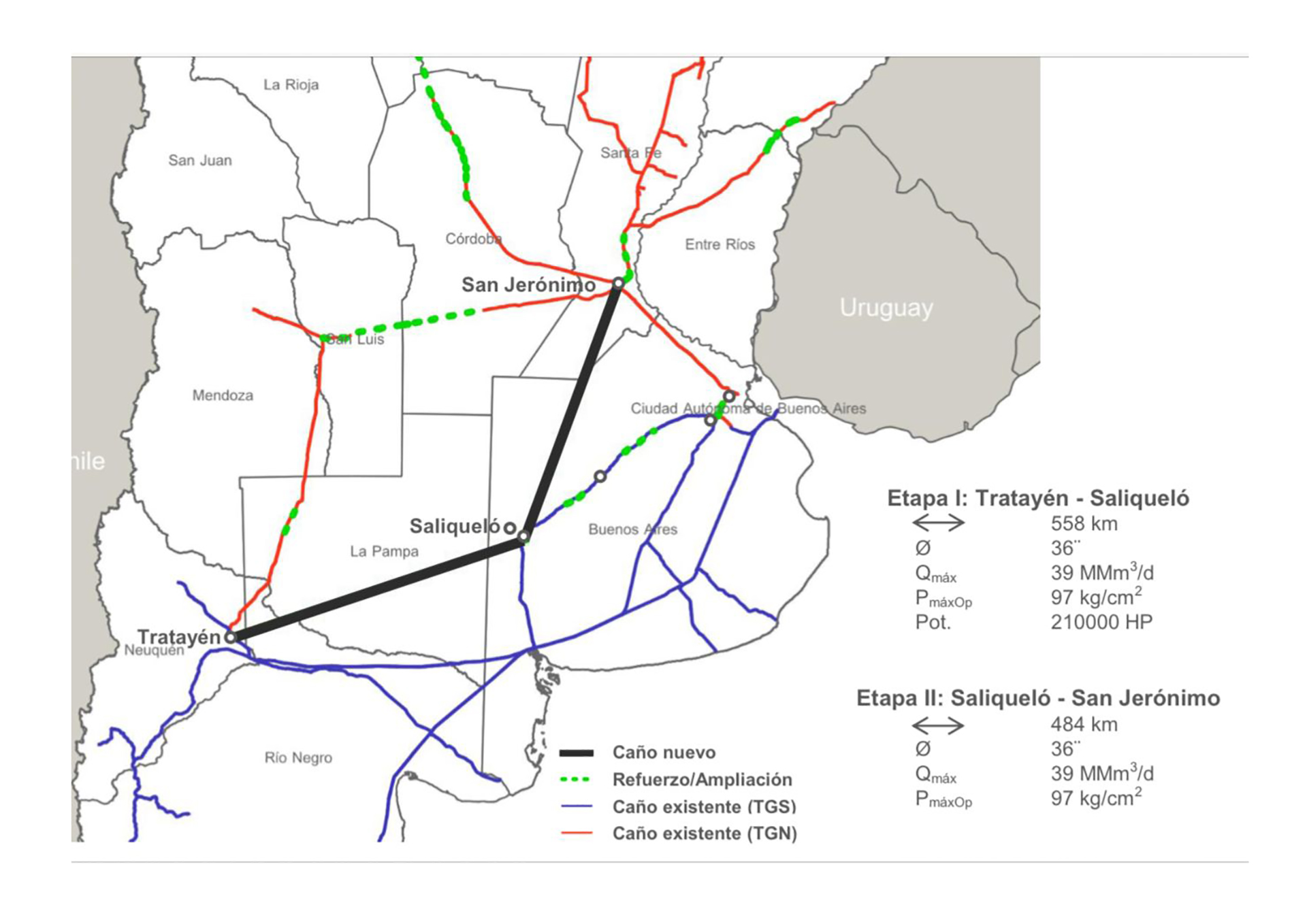

Consideremos el caso de Alemania, que eligió que su economía dependiera de los suministros de gas de Rusia, un socio comercial claramente poco confiable. Ahora, enfrenta consecuencias que eran predecibles y que fueron predichas.

Como reconocía Adam Smith en el siglo XVIII, el capitalismo no es un sistema autosuficiente, porque hay una tendencia natural hacia el monopolio. Sin embargo, desde que el presidente norteamericano Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher introdujeron una era de “desregulación”, la creciente concentración de mercado se ha vuelto la norma, y no sólo en sectores de alto perfil como el comercio electrónico y las redes sociales.

La desastrosa escasez de alimento para bebés en Estados Unidos esta primavera fue en sí misma el resultado de la monopolización. Después de que se obligara a Abbott a suspender la producción por cuestiones de seguridad, los norteamericanos pronto se dieron cuenta de que sólo una compañía es responsable de casi la mitad del suministro en Estados Unidos.

Las ramificaciones políticas de las fallas de la globalización también quedaron al descubierto en Davos este año. Cuando Rusia invadió Ucrania, el Kremlin fue condenado casi universalmente y de inmediato. Pero tres meses después, los mercados emergentes y los países en desarrollo (EMDC por su sigla en inglés) han adoptado posturas más ambiguas. Muchos apuntan a una hipocresía de Estados Unidos a la hora de exigir responsabilidad por la agresión de Rusia, considerando que el país invadió Irak bajo falsas pretensiones en 2003.

Los EMDC también enfatizan la historia más reciente de nacionalismo de vacunas por parte de Europa y Estados Unidos, que se sostuvo a través de disposiciones sobre PI de la Organización Mundial de Comercio que les fueron endilgadas hace 30 años. Y ahora son los EMDC los que están soportando la carga de precios de alimentos y energía más elevados. Estos desarrollos recientes, combinados con injusticias históricas, han deslegitimado la defensa occidental de la democracia y del régimen de derecho internacional.

Sin duda, muchos países que se niegan a respaldar la defensa de la democracia que hace Estados Unidos no son democráticos. Pero otros países sí lo son y la posición de Estados Unidos al frente de esa lucha se ha visto minada por sus propios fracasos –desde el racismo sistémico y el coqueteo de la administración Trump con regímenes autoritarios hasta los persistentes intentos del Partido Republicado de anular la votación y desviar la atención de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

La mejor manera de proceder para Estados Unidos sería mostrar una mayor solidaridad con los EMDC ayudándolos a gestionar los crecientes costos de los alimentos y de la energía. Esto se podría hacer reasignando los derechos especiales de giro (el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) de los países ricos y respaldando una fuerte eximición de la Propiedad Intelectual por el COVID-19 en la OMC.

Asimismo, los altos precios de los alimentos y de la energía probablemente causen crisis de deuda en muchos países pobres, agudizando aún más las desigualdades trágicas de la pandemia. Si Estados Unidos y Europa quieren mostrar un verdadero liderazgo global, tendrán que dejar de ponerse de lado de los grandes bancos y acreedores que incitaron a los países a tomar más deuda de la que podían pagar.

Después de cuatro décadas de defender la globalización, es claro que los asistentes a Davos gestionaron mal las cosas. Prometieron prosperidad para los países desarrollados y en desarrollo por igual. Pero mientras los gigantes corporativos en el Norte Global se volvieron ricos, los procesos que podrían haber beneficiado a todos generaron en cambio enemigos en todas partes. La “economía de derrame”, el argumento de que enriquecer a los ricos automáticamente favorecería a todos, fue una estafa –una idea que no estaba respaldada ni por la teoría ni por la evidencia.

La reunión de Davos de este año fue una oportunidad perdida. Podría haber sido una ocasión para reflexionar seriamente sobre las decisiones y las políticas que llevaron al mundo adonde está hoy. Ahora que la globalización ha alcanzado la cima, sólo nos queda esperar que gestionemos su caída mejor de lo que gestionamos su ascenso.»

Joseph Stiglitz

Comentario de AgendAR:

Creemos que lo que dice en esta columna el Premio Nobel de Economía 2001 es cierto. Pero incompleto. La etapa de la globalización que comenzó en los ´70 del siglo pasado con la «Revolución Conservadora» de Reagan y Thatcher, y que tuvo su apogeo entre, aproximadamente, 1980 y 2008 con la simbiosis entre las economías de EE.UU. (sus empresas transnacionales, para ser más precisos) y de China, ha terminado. Y la guerra en Ucrania le dio el golpe de gracia. Teniendo eso presente, es necesario dejar claro también que no se volverá al «capitalismo renano» y los Estados de Bienestar que marcaron en Occidente las tres décadas previas. No existen las máquinas del tiempo… Esas sociedades se desarrollaron bajo la «coexistencia pacífica» de las dos Grandes Potencias: EE.UU. y la URSS., que acordaron pelear sus guerras en el «tercer mundo». En Latinoamérica, por ejemplo. Nos interesa señalar eso porque estamos entrando en una situación internacional anárquica, donde los países militarmente débiles -como el nuestro- necesitan evaluar su situación con mucho cuidado. En la América del Sur, las dos economías más grandes, la de Brasil y la de Argentina (sí, somos el otro «grande» de la región, a pesar de nuestras crisis y bajo crecimiento) estamos en situación similar: China es uno de nuestros principales clientes, proveedores e inversores. Y estamos sujetos a Estados Unidos por multitud de lazos económicos y políticos. En el marco de la Guerra Fría II, que es el de la etapa que ahora se afirma, nos conviene estar unidos, entre nosotros y con Brasil, y ser prudentes.A. B. F.

Esta propuesta además funciona, desde el pasado 3 de abril, en la sede de la Sociedad de Fomento General Paz, histórico centro comunitario con sede en el Barrio de Villa Lugano.

Desde el Polo gradecieron a las autoridades de Tandanor, Miguel Tudino, Presidente, y Alberto Schprejer, vicepresidente, por el apoyo y el cálido recibimiento.

Esta propuesta además funciona, desde el pasado 3 de abril, en la sede de la Sociedad de Fomento General Paz, histórico centro comunitario con sede en el Barrio de Villa Lugano.

Desde el Polo gradecieron a las autoridades de Tandanor, Miguel Tudino, Presidente, y Alberto Schprejer, vicepresidente, por el apoyo y el cálido recibimiento.

Entre los presentes en el acto estuvieron: Gisela Marziotta (diputada nacional); #PabloBiró (Sec. Gral. de APLA); #MaiaDaer (legisladora porteña); #GerardoGirón (subsecretario de Articulación Territorial del MTEySS); #MaríaApólito (subsecretaria de Economía del Conocimiento del MDP); #FabiánCattanzaro (Sec. Gral. SEVINA); #PaolaLloys (Mesa Nacional de Unidad Pyme); #MaríaLujánRodríguez (Mujeres Argentinas por el Desarrollo); #AbelFatala (exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación); #JavierHermo (Facultad de Cs. Sociales de la UBA); #PascualCalicchio (Sec. Gral. de la Defensoría del Público); #SergioPini (Sec. Adjunto de UPJET); #PanchoGaitán (presidente FPH-Incasur); #MartínGuerrero y #GustavoBustamante (CD Sindicato Empleados de Comercio Capital); #PabloSalcito (presidente de FEDECIBA); #DanielPacin (Sec. Gral. Club Franja de Oro); trabajadores de SAON e integrantes de la UTEP de la Comuna 4.

Entre los presentes en el acto estuvieron: Gisela Marziotta (diputada nacional); #PabloBiró (Sec. Gral. de APLA); #MaiaDaer (legisladora porteña); #GerardoGirón (subsecretario de Articulación Territorial del MTEySS); #MaríaApólito (subsecretaria de Economía del Conocimiento del MDP); #FabiánCattanzaro (Sec. Gral. SEVINA); #PaolaLloys (Mesa Nacional de Unidad Pyme); #MaríaLujánRodríguez (Mujeres Argentinas por el Desarrollo); #AbelFatala (exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación); #JavierHermo (Facultad de Cs. Sociales de la UBA); #PascualCalicchio (Sec. Gral. de la Defensoría del Público); #SergioPini (Sec. Adjunto de UPJET); #PanchoGaitán (presidente FPH-Incasur); #MartínGuerrero y #GustavoBustamante (CD Sindicato Empleados de Comercio Capital); #PabloSalcito (presidente de FEDECIBA); #DanielPacin (Sec. Gral. Club Franja de Oro); trabajadores de SAON e integrantes de la UTEP de la Comuna 4.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/LDSERK6TTFHDFHPNTWR5VREOZM.jpg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/5BYNS2IIN5FBTP75NNI7PL4QK4.JPG)