ooooo

El Departamento de Estado de EE.UU., a través de una de las visitas recientes a nuestro país, acercó a varios ministros las preocupaciones del gobierno de Biden sobre la seguridad de la central nuclear que financiará y construirá China.

«La decisión de la Argentina de avanzar en la construcción de una cuarta central nuclear con tecnología y financiamiento de China no pasó desapercibida en el gobierno de Estados Unidos. A principios de este mes, una comitiva importante de 15 funcionarios, comandada por Ann Ganzer, subsecretaria de Política de No Proliferación del Departamento de Estado, visitó Argentina y alertó sobre sus preocupaciones “acerca de la calidad del control de seguridad de China”.

Ganzer le transmitió este mensaje de manera directa a los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología) y Jorge Taiana (Defensa); al jefe de Gabinete, Juan Manzur, al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y al vicecanciller, Pablo Tettamanti.

“Es una decisión soberana de la Argentina elegir con quién asociarse para ampliar la generación de energía nuclear, pero queremos advertir que China tiene una mirada menos estricta en lo que se refiere a seguridad y protección que nosotros; ellos toman atajos. Les hemos hablado a los reguladores para que estén seguros y entiendan cómo es el reactor chino y que verifiquen bien esa tecnología para que se aseguren que funciona”, dijo Ganzer.

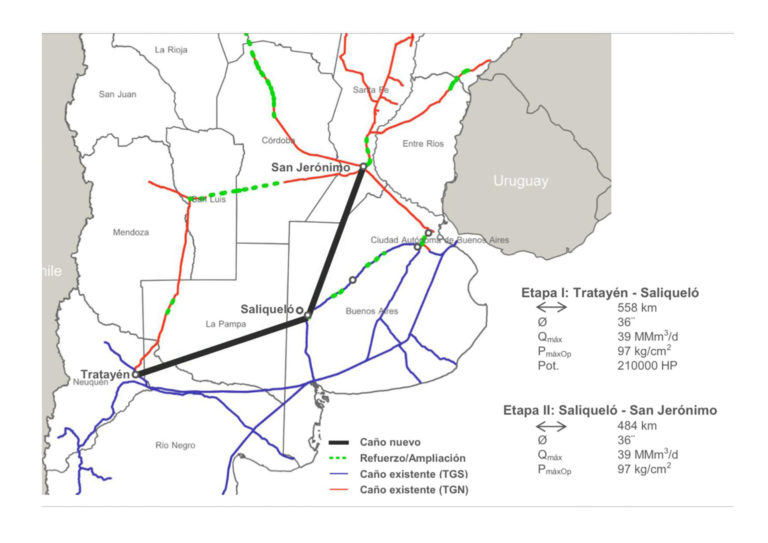

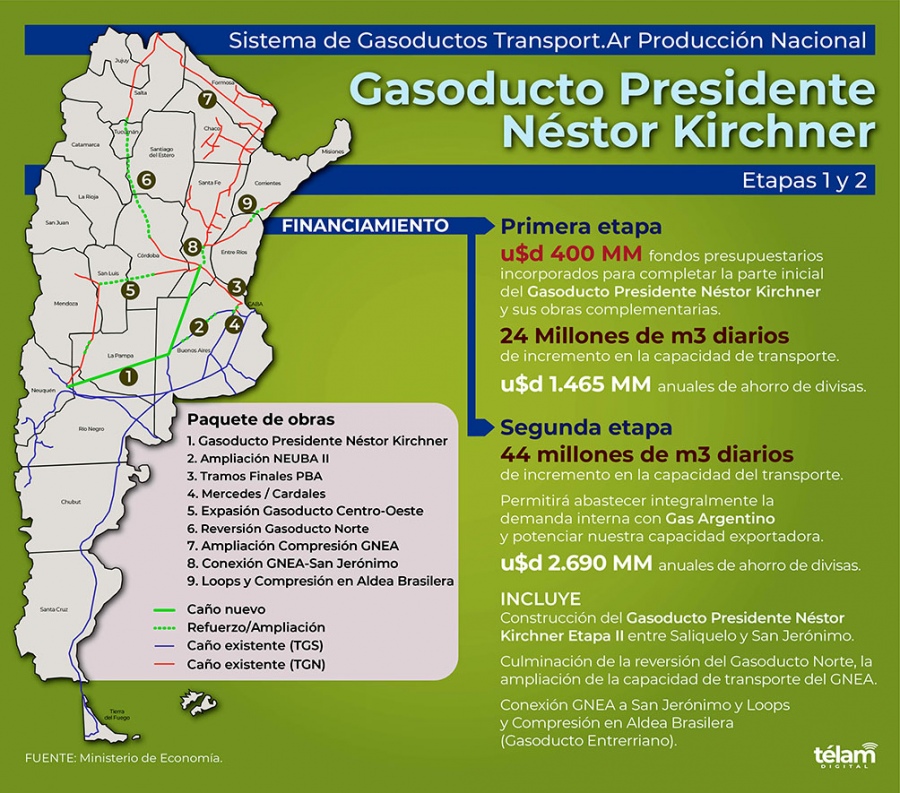

En febrero pasado, Argentina firmó un acuerdo con China por el cual confirmó la construcción de una cuarta central nuclear que se llamará Atucha III. Esta negociación llevó más de 10 años e involucró también al gobierno de Mauricio Macri, quien decidió avanzar con el reactor de tecnología china Hualong One, de agua liviana y uranio enriquecido, en vez del de tecnología canadiense Candu, que se tenía como alternativa.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/MY3S2Z7635AR3O624XDH5CZ6CE.jpg)

El acuerdo incluye que China aporte el 85% del financiamiento de la obra, presupuestada en US$ 8.300 millones, aunque las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica, encargada de la operación y mantenimiento de las centrales nucleares, están negociando para que los bancos chinos cubran el 100% del costo.

La construcción de Atucha III demoraría 99 meses (un poco más de ocho años). El repago comenzaría una vez que esté en operación y se extendería durante 12 años.

China tiene 54 centrales nucleares en funcionamiento en su país y está construyendo otras 15 más. Sin embargo, fuera de su territorio solo se probó la tecnología china en Pakistán; la Argentina sería el segundo país donde se exportaría el reactor Hualongo One.

“Sabemos que la Argentina está trabajando en el diseño de un reactor más chico, el Carem, y nos encantaría ver que construyan eso en vez [de la central nuclear con tecnología China, pero es una decisión de la Argentina. Solo le estamos comunicando al gobierno argentino algunas de las preocupaciones que tenemos sobre la calidad de control de seguridad de China. Es una alerta de nuestras preocupaciones”, hizo hincapié la funcionaria, que optó la visita a nuestro país como su primera salida internacional luego de dos años de pandemia.

Ganzer señaló a la energía nuclear como una herramienta clave para combatir el cambio climático y en ese sentido indicó que los reactores pequeños, como el que está diseñando la Argentina, son el futuro.

“Creemos que los reactores pequeños pueden ser una significativa fuerza multiplicadora para ayudar al cambio climático. Todos los países están buscando energía limpia y muchos se enfocan en energías renovables, que son muy buenas, como la energía solar, eólica e hidráulica, pero no son consistentes, porque el sol no brilla siempre. La matriz energética necesita potencia de línea base y pensamos que pequeños reactores pueden ser la solución para parte de América Latina. Queremos asociarnos con la Argentina para proveer estos reactores al resto de la región. Tal vez el que está diseñando la Argentina o alguno nuestro o de algún otro país”.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/SPQFIHL52BCWJDCEPDYYJS7V4A.JPG)

La funcionaria destacó el liderazgo argentino en el sector nuclear y lo ejemplificó en Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). “Deben estar muy orgullosos de Rafael Grossi. Valoramos mucho sus esfuerzos para asegurar la seguridad nuclear de los reactores, sobre todo el de Chernobyl, donde estamos muy preocupados por la toma de Rusia de esas operaciones».

«Hay establecidas reglas internacionales para mantener el orden, como el tratado nuclear de no proliferación, la convención de armas químicas y los tratados multilaterales de controles. Pero a Rusia no le importó. Estamos muy preocupados con la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares. Estamos mirando la situación de cerca, pero esperamos que no se llegue a eso”.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/ZJ6Q3OCQVBE77OPXKGOB5M6DXA.jpg)

«La Argentina y Estados Unidos tienen una relación de más de 40 años en materia de energía nuclear. El país fue el primero de todo América Latina en construir la primera central, Atucha I, que entró en operación en 1974. Hace 20 años se creó entre ambos países el Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear (Jscmec). (A los americanos nos encantan los acrónimos).»

«Hacemos estas reuniones una vez al año y alternamos el lugar. La última vez nos reunimos en Estados Unidos, en 2019. Después se suspendió por Covid los últimos dos encuentros y este año nos tocó en la Argentina. Tenía una delegación de 45 personas que quería venir, que tuvimos que cortar. Todos querían estar porque es una relación muy importante. La Argentina es líder en energía nuclear y en seguridad nuclear”.

Finalmente, volvió a dejar en claro la advertencia sobre la construcción de la central nuclear con tecnología china. “Lo importante es que la energía nuclear no es como construir otra fábrica, hay mucho de preocupación sobre seguridad y protección que va con ello, requiere regulaciones, pericia, entrenamiento especial, y esperamos trabajar en sociedad con la Argentina para traer esta información y capacidad en otros países de América Latina. La Argentina es la líder de la región y nos encantaría trabajar con ella para ayudar a otros países a construir esa infraestructura, para que cuando los reactores pequeños estén listos para la comercialización y exportación, los países de la región puedan comprarlos, operarlos y tener energía limpia en sus matrices”, concluyó.»

Comentario de AgendAR:

Me resulta inevitable recordar que las autoridades regulatorias nucleares de los EEUU, que «no toman atajos en materia de seguridad», licenciaron la central GE MK-1. Lo hicieron pese a las muchas objeciones internas de los revisores de esa tecnología. Aquí en los ’60 la GE-MK1 se rechazó a libro cerrado. La lista de objeciones era casi tan larga como la carpeta de presentación. Pero en EEUU se construyeron 23 de estos reactores cuyos sistemas de seguridad no son únicamente insuficientes, sino claramente malos, y al menos uno de ellos (la correlación de la potencia térmica del núcleo con el volumen del edificio de contención), incorregible. No es que eso lo hayamos descubierto aquí. En 1972 Stephen Hanauer, experto en seguridad radiológica de la AEC (Atomic Energy Commission) de los EEUU, pidió discontinuar la construcción de los GE-MK1, que la industria eléctrica estadounidense adoraba: eran TAN baratos… Aquel mismo año Joseph Hendrie, posteriormente director de la NRC, (Nuclear Regulatory Commission), el organismo federal que otorga o niega licencias a instalaciones nucleares, fue un poco más lejos que Hanauer y dijo que «era atractivo prohibir esos sistemas». Los cuestionamientos fueron «in crescendo»: en 1980 Harold Denton, otro directivo de la NRC, dijo que los GE MK-1 tenían un 90% de posibilidades de reventón del edificio de contención, en caso de derretimiento del núcleo. Ese edificio es la última línea pasiva de defensa entre los elementos combustibles y el medio ambiente, y en el GE-MK1 no sólo es de escaso volumen sino estructuralmente débil. General Electric y las «utilities» le cayeron a Denton con los tapones de punta, y luego pasaron años tratando de mitigar silenciosamente ese defecto intratable. No lograron mucho. España compró un GE-MK1, y la Tokyo Electrical Power Company (TEPCO) de Japón los 4 que se hicieron puré radioactivo en Fukushima, en el accidente de 2011. Además de problemas estructurales de diseño, estas centrales tenían tres agravantes independientes en sus sistemas de back-up para garantizar el enfriamiento de sus núcleos en caso de inundación:- eran pocos,

- eran malos

- y estaban mal ubicados.

Daniel E. Arias

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/QKQXBVMVBBFNZAQM77VDRFTFQU.jpg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/YQPFKSEH4JHYPDKNZMJYM4VFJM)

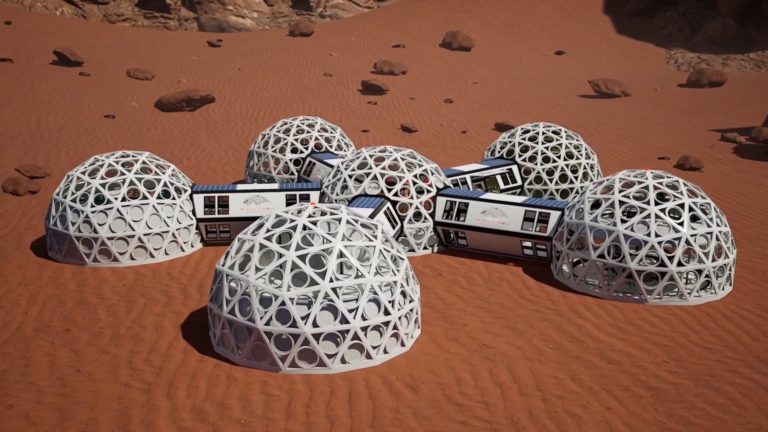

Ayelen Ebene, líder del proyecto, destacó: «Solar54 es una base de simulación de las condiciones de vida humana en Marte que se va a instalar en el Parque Provincial Los Colorados, en la provincia de La Rioja. Sería la primera base de estas características en Latinoamérica y la onceava en el mundo». «Nuestro objetivo es presentar este proyecto disruptivo y todas las potencialidades que tiene para ofrecer a los jugadores de la industria satelital internacional. Cada agencia internacional de cada país puede tener su propio domo dentro de nuestra estructura».

Este fue uno de los proyectos que integraron por primera vez el Pabellón Argentino dentro del Satellite 2022, el evento más importante de líderes de opinión sobre el espacio y los satélites del mundo, que desde hace 15 años se realiza en Estados Unidos. Entre los expositores del evento estuvieron los directivos de referentes mundiales del rubro como Space X, Virgin Galactic y NASA.

El resto de la delegación argentina fue integrada por ARSAT (Buenos Aires), Ascentio Technologies (Córdoba), CTA-UNLP (La Plata, BsAs), DTA (Córdoba), Innova Space (Río Negro), INVAP(Río Negro), Tlon Space (CABA) y VENG (CABA).

Ayelen Ebene, líder del proyecto, destacó: «Solar54 es una base de simulación de las condiciones de vida humana en Marte que se va a instalar en el Parque Provincial Los Colorados, en la provincia de La Rioja. Sería la primera base de estas características en Latinoamérica y la onceava en el mundo». «Nuestro objetivo es presentar este proyecto disruptivo y todas las potencialidades que tiene para ofrecer a los jugadores de la industria satelital internacional. Cada agencia internacional de cada país puede tener su propio domo dentro de nuestra estructura».

Este fue uno de los proyectos que integraron por primera vez el Pabellón Argentino dentro del Satellite 2022, el evento más importante de líderes de opinión sobre el espacio y los satélites del mundo, que desde hace 15 años se realiza en Estados Unidos. Entre los expositores del evento estuvieron los directivos de referentes mundiales del rubro como Space X, Virgin Galactic y NASA.

El resto de la delegación argentina fue integrada por ARSAT (Buenos Aires), Ascentio Technologies (Córdoba), CTA-UNLP (La Plata, BsAs), DTA (Córdoba), Innova Space (Río Negro), INVAP(Río Negro), Tlon Space (CABA) y VENG (CABA).

El capitán de Corbeta Juan Manuel Garita, jefe de la dotación de base Orcadas, afirmó que «la puesta en servicio de estas antenas no solo es un salto en calidad para las telecomunicaciones de la base porque nos ponen en las mismas condiciones que si estuviésemos en el continente».

El capitán de Corbeta Juan Manuel Garita, jefe de la dotación de base Orcadas, afirmó que «la puesta en servicio de estas antenas no solo es un salto en calidad para las telecomunicaciones de la base porque nos ponen en las mismas condiciones que si estuviésemos en el continente».

En la ceremonia de inauguración acompañaron al rector Alberto Barbieri, la decana de Agronomía, Marcela Gally; el director del laboratorio, Eduardo Pagano; y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano.

En la ceremonia de inauguración acompañaron al rector Alberto Barbieri, la decana de Agronomía, Marcela Gally; el director del laboratorio, Eduardo Pagano; y el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano.