I – La economía argentina en la posguerra

En la memoria histórica de los argentinos –e incluso en la historiografía más tradicional– pervive la idea de que al peronismo le tocó siempre gobernar en los buenos tiempos económicos, cuando el país gozaba de condiciones económicas excepcionales impuestas por el contexto internacional (Díaz Alejandro, 1975; Ferrer, 1977; Luna, 1985; Lewis, 1993; Cortés Conde, 2005). Si bien se continúa discutiendo el legado económico del peronismo, existe consenso en que se alcanzaron importantes resultados en términos sociales. Ya nadie discute que durante los años del peronismo clásico –hoy rebautizados por la historiografía como el primer peronismo– hubo un cambio fundamental en la distribución del ingreso al permitir un notable avance de los asalariados en la distribución de la renta nacional. La interpretación que sostiene que los primeros gobiernos peronistas se encontraron con condiciones económicas excepcionalmente favorables ha sido parcialmente horadada en las últimas décadas. Las investigaciones sobre la economía peronista muestran que las condiciones iniciales de la economía peronista no fueron tan favorables ni perdurables en el tiempo. Por un lado, si bien Perón asumió su primera presidencia en un momento positivo para la economía argentina, un balance más matizado muestra que al finalizar la Segunda Guerra Mundial la economía argentina mostraba no sólo aspectos positivos, sino también importantes restricciones, muchas de ellas impuestas por el contexto internacional, y otras dimensiones negativas que resultaban de la trayectoria previa. Es cierto que la Argentina que emergió de la Segunda Guerra Mundial poseía una economía rica en términos de la renta nacional per cápita, con una estructura productiva semi-industrializada, una gran producción de carnes y cereales –alimentos que se esperaba serían muy demandados por los países europeos devastados por la guerra– y una posición externa positiva inédita con grandes reservas de oro y divisas. Pero para cada una de estas condiciones favorables deben introducirse importantes matices. La economía argentina de los años cuarenta continuaba siendo la más rica de la región, aunque la brecha con otras naciones se achicaría en la siguiente década. La distribución del ingreso exhibía también una participación de los asalariados que no era comparable con otras economías latinoamericanas –el mercado de trabajo argentino operaba entonces con pleno empleo y un alto nivel de sindicalización en los servicios– pero la evolución de los salarios reales durante la guerra no había sido positiva (Del Campo, 1983; Doyon, 2006). Según los datos que tenemos del propio Departamento Nacional del Trabajo, parece claro que ni siquiera entre 1943 y 1945, cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión volcó el apoyo del Estado a favor de los sindicatos, los salarios reales lograron avances, debido a la inflación importada durante la Guerra. En lo relativo a la estructura productiva, el avance de la industria manufacturera había sido notable en la última década. Basta recordar que el empleo industrial se duplicó entre 1935 y 1946 con el surgimiento de un abigarrado cordón industrial en el Gran Buenos Aires. Para 1943, el aporte de la industria manufacturera al PBI era equivalente al del sector agrario, aunque, como resaltaba Raúl Prebisch desde el Banco Central, “el poder adquisitivo que emerge de la producción agropecuaria sigue teniendo una influencia dominante sobre la industria y las otras actividades del país” (BCRA, 1942: 6). Además, el crecimiento industrial se había producido en medio de constricciones importantes: a partir de 1939, la posibilidad de importar equipos para la industria había declinado verticalmente debido a la Guerra y –luego de 1941– al ingreso de los Estados Unidos en ella. Debemos recordar también que la neutralidad argentina sostenida hasta marzo de 1945, es decir, semanas antes de la derrota alemana, implicó el inicio de un boicot económico de los Estados Unidos, que fue mantenido hasta 1949 (Escudé, 1983; Rapoport, 1984). Por tanto, el crecimiento de la producción industrial se había realizado a expensas del equipo instalado, sin posibilidad de ampliar la capacidad de producción ni acceder a nuevas tecnologías. Y sin importar mucho los costos de producción, puesto que era fundamental contar con esos productos para cubrir la demanda interna. Lógicamente, esta situación era excepcional. Empresarios y economistas sabían que se extinguiría una vez reanudado el comercio mundial a partir de 1945 (Belini, 2009 y 2014). El país seguía siendo uno de los principales productores de cultivos templados y de carne vacuna, pero incluso allí los historiadores han señalado algunos síntomas de estancamiento, especialmente en el agro pampeano. La conquista nazi de Europa continental y la guerra impidieron a la Argentina colocar regularmente la producción cerealera en esos mercados. Con el fin de paliar la situación, que amenazaba provocar una crisis de importantes proporciones al recortar el ingreso del sector, el Estado puso en marcha un programa de compras masivas de la producción a través de la Junta Nacional de Granos, una institución creada en 1933 (Cramer, 2002). Esas operaciones implicaron grandes desembolsos, pero evitaron una crisis social en el agro. El cambio de los precios relativos hizo que los propietarios de la tierra se volcaran a su uso para la ganadería, expulsando miles de chacareros y arrendatarios hacia las ciudades. Por otro lado, la guerra acentuó la brecha de productividades entre el agro pampeano y sus competidores: Estados Unidos y Canadá. En estos países, durante los años treinta y los primeros cuarenta hubo un proceso de tractorización y de introducción de nuevos agroquímicos y semillas mejoradas (Barsky y Gelman, 2001). La Argentina vio retrasado todo ese proceso, primero por la crisis de 1929 y luego, durante la guerra, por la imposibilidad de importar desde los Estados Unidos. Finalmente, recordemos que la acumulación de reservas de oro al final de la guerra –cercana a unos 1.600 millones de dólares de la época– era sin dudas un aspecto positivo. Pero también constituía el resultado de la caída de las importaciones durante la guerra, más que del buen desempeño de las exportaciones. La contraparte de esas reservas había sido el uso intensivo del stock de capital en la industria, el agro y los transportes, sin que se pudieran renovar equipos durante un quinquenio. Además, ello se producía luego de una etapa de baja inversión durante los años treinta, especialmente en el agro y los servicios. En definitiva, la situación económica argentina era muy favorable, pero al mismo tiempo exhibía importantes desafíos económicos y sociales que el gobierno electo en febrero de 1946 debería enfrentar.(Continuará mañana)

.

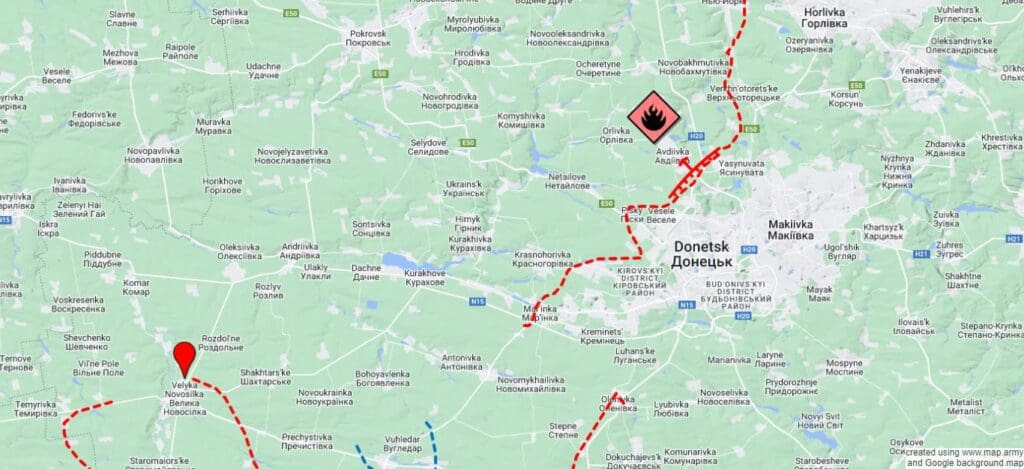

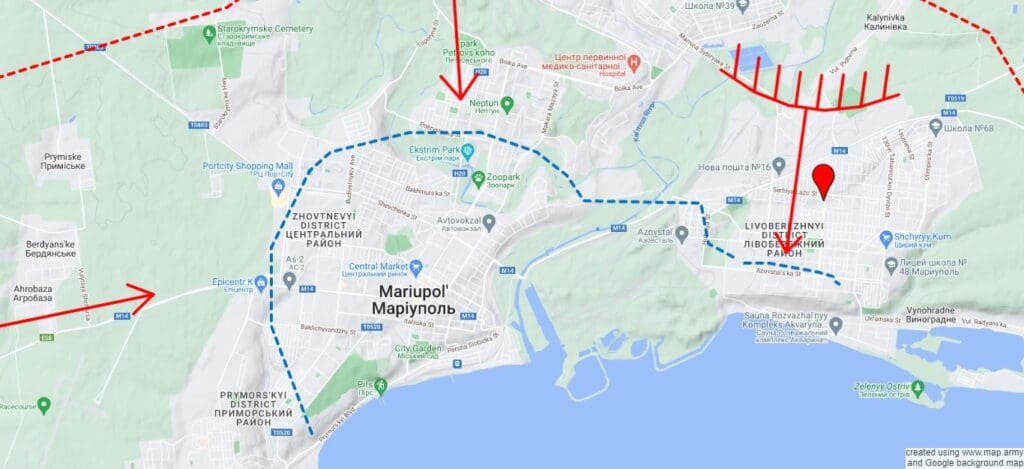

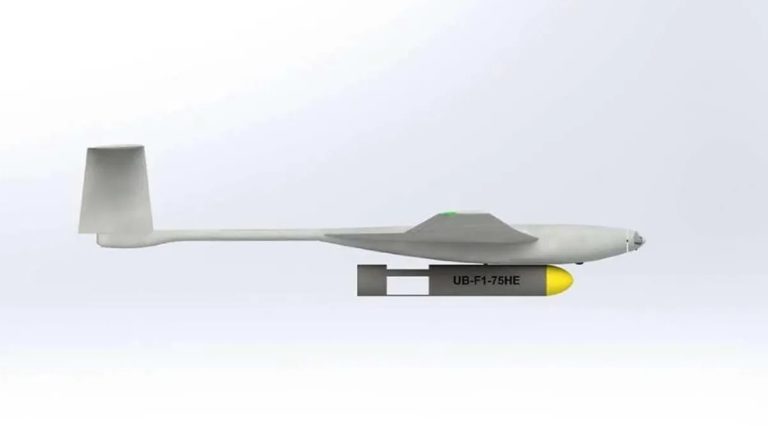

El Ejército ucraniano tamb.én está utilizando el

.

El Ejército ucraniano tamb.én está utilizando el