La variante Delta avanza en el Área Metropolitana

Argentina vuelve a producir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica

Tras superar los controles, ANMAT aprobó el primer lote de CANDID #1 con un total de 7771 viales, equivalente a 77.710 dosis.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó de una reunión junto a autoridades del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) “Dr. Julio Maiztegui” de la ANLIS Malbrán para destacar el reinicio de la producción de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) que había sido discontinuada en el 2018, tras el desfinanciamiento de la institución. Durante el encuentro, la ministra destacó “la sinergia que se generó entre cada uno de los actores, la producción pública, el instituto ANLIS Malbrán, el apoyo y la confianza que genera el acompañamiento de la ANMAT, y el acompañamiento del Ministerio de Salud para que hoy, después de años de desinversión, podamos tener de nuevo la vacuna lista para distribuir y para seguir dando respuesta al control de la fiebre hemorrágica en Argentina”. En ese sentido, Vizzotti remarcó que “nosotros hicimos lo que nunca se tendría que haber dejado de hacer, nunca se debería haber interrumpido la producción de una vacuna huérfana, una vacuna que da respuesta a una enfermedad argentina con el trayecto que yo vi recorrer desde que estaba en el programa de vacunas”. Por su parte, el director de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”, Pascual Fidelio, indicó que “luego de mucho trabajo y un enorme esfuerzo de las y los trabajadores del instituto Maiztegui se vuelve a producir la vacuna. Era algo fundamental no discontinuar la producción y el apoyo del Gobierno nacional y la inversión destinada para realizar la remodelación de la planta productora lo hizo posible”. En tanto, la directora del INEVH, María de los Ángeles Conti, destacó que “el instituto vuelve a dar respuestas a la salud pública con una vacuna huérfana, para una enfermedad que tantas vidas cobró, como único lugar de producción mundial, presente en nuestro calendario de vacunación”. La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad viral grave que se transmite a través de un roedor silvestre y afecta principalmente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Inversiones Con el objetivo de volver a poner en marcha su producción, el Gobierno nacional impulsó un Plan de reactivación de la planta productora con una inversión estimada de $ 47.575.000 en equipamiento y servicios para remodelar las instalaciones. También, en 2021 se asignó al INEVH la suma de 75.718.250 pesos para compra de equipos específicos: sistema de producción de agua purificada -calidad farmacéutica-, validador térmico y estufas para la producción de vacunas; además de equipamientos de laboratorio, mobiliario y mantenimiento. La FHA es una enfermedad viral grave, que puede llegar a tener hasta un 30 % de letalidad. Al ser transmitida por un roedor silvestre, se trata de una enfermedad zoonótica no erradicable, cuya zona crítica está comprendida entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. El único tratamiento para FHA que logró descender la letalidad del 30 al 1 por ciento es el plasma de convaleciente, pero la cantidad de donantes ha disminuido a través de los años, y el contexto de pandemia por COVID-19 dificultó aún más la tarea, por lo cual se hace imperiosa la búsqueda y mantenimiento de los contactos. La medida de prevención más efectiva es la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina producida por el INEVH. Si bien en la región existen enfermedades de características similares a ésta, ningún otro país ha elaborado vacunas para combatirlas, por lo que se trata de una producción única en el mundo.YPF incrementa su presencia en el mercado de la energía solar

YPF decidió aumentar su participación en la empresa Sustentator con el objetivo de potenciar su desarrollo en el mercado de energía distribuida, es decir la generación de energía solar para el sector residencial y comercial.

Esta nueva apuesta de la compañía en Sustentator busca potenciar la red de Agentes Oficiales actual que se dedica a la comercialización e instalación de kits y soluciones a medida para aprovechar las oportunidades que plantea este negocio en cada punto del país. Sustentator es una empresa de capitales nacionales, con un equipo de dirección con experiencia en el mercado, y que presta un servicio de ingeniería y desarrollo de kits solares para que el usuario pueda generar su propia energía eléctrica en dónde la necesite. Dentro de sus tecnologías se encuentra principalmente la generación fotovoltaica, que consta de energía eléctrica generada a partir de paneles solares la cual puede integrar el uso baterías de litio en lugares sin red eléctrica o inyectar el sobrante de energía en hogares u oficinas que tengan red eléctrica. También comercializa termotanques solares para el uso de agua caliente sanitaria, bombas solares para la extracción de agua de pozo en campos y bombas de calor para la climatización de agua o calefacción de viviendas. La instalación de este tipo de soluciones energéticas, en donde es el consumidor el que genera su propia energía, es una tendencia mundial, y forma parte de la estrategia que impulsa YPF de liderar la transición energética en el país a través de la generación de energías más limpias y la producción más eficiente de hidrocarburos.Durante la pandemia, el consumo de psicofármacos creció exponencialmente, también en nuestro país

El Defensor del Pueblo bonaerense adjunto y responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, Walter Martello, señaló que «creció exponencialmente el uso de psicofármacos» durante la pandemia de acuerdo a un estudio, y alertó sobre la fuerte tendencia de los argentinos a «automedicarse».

«Los ansiolíticos, si bien bajan la ansiedad, no inducen el sueño. Hay otras medicaciones que no generan carácter adictivo y en la dosis correcta te pueden ayudar más» Martello destacó que un primer informe señaló que hay «un aumento de casi 2 millones de dosis en el consumo de dos medicamentos: Alprazolam que es un ansiolítico para el abordaje de casos más leves y el clonazepam que se usa para el tratamiento de los trastorno de ansiedad, ataques de pánico y depresión». «Además se registró la aparición de estas dos drogas entre los 10 medicamentos más vendidos en el país», agregó. El funcionario sostuvo que ante esta información, se desarrolló una encuesta más amplia para obtener datos cualitativos, en la que «se detectó que 1 de cada 4 personas comenzó con el consumo de alguno de estos medicamentos por recomendación de un familiar cercano, o un amigo», lo que, indicó, «es un problema». Por otra parte, Martello, señaló que de la encuesta también se desprende que la mayoría comenzaron la ingesta por no poder dormir. «Los ansiolíticos, si bien bajan la ansiedad, no inducen el sueño. Hay otras medicaciones que no generan carácter adictivo y en la dosis correcta te pueden ayudar más», expresó en declaraciones a radio Provincia.Carla Vizzotti confirmó que evalúan reforzar con terceras dosis todas las vacunas contra el covid

La ministra de Salud Carla Vizzotti confirmó que está en estudio la decisión de aplicar terceras dosis de todas las vacunas contra el coronavirus. La funcionaria dijo que analizan un refuerzo “para los que ya cumplieron un año de completado el esquema”. Mencionó que el personal de salud empezó a inmunizarse en diciembre y que en febrero va a completar los 12 meses de aplicada la segunda dosis de la inmunización contra el Covid-19.

El lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) -después de idas y venidad- finalizó aconsejando la aplicación de una dosis de refuerzo de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus autorizadas por la agencia a personas “moderada o gravemente inmunodeprimidas”, y a mayores de 60 años vacunados con Sinopharm. Vizzotti comentó en un diálogo con radial: “Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas. Hay personas que van a cumplir un año desde la primera aplicación dentro de poco, y en febrero van a cumplir 12 meses desde que completaron esquema”. Dijo que van a analizar la aplicación de este eventual refuerzo antes de fin de año. El ministro porteño Fernán Quirós ya había reconocido la semana pasada que dentro de pocos meses comenzarán a aplicar terceras dosis a trabajadores de salud y personas de riesgo frente al virus. Esa tercera aplicación podría coincidir con el momento en que el virus adquiera un formato endémico, que le permitiría a los gobiernos terminar de liberar las últimas restricciones, si un alto porcentaje de la población -80% o más- están vacunados. Vizzotti explicó que las vacunas contra el covid “son como la antigripal, otorgan inmunidad que no es de por vida” y que desde un principio “se supo que se iba a necesitar algún refuerzo” de esta inmunización. En cuanto a la indicación de la OMS, la ministra mencionó que en la Argentina la mayoría de las vacunas Sinopharm se dieron a menores de 50 años y que actualmente hay menos de 1000 contagios diarios de Covid-19, por lo que “el riesgo es bajo”. Pero explicó que al tratarse de una vacuna inactivada “la respuesta inmune no dura tanto tiempo, es lo que dijo la OMS, que empezaron a bajar los anticuerpos”, y que deben analizar “cómo eso se traduce clínicamente”. Igual, aclaró que «aunque siempre con las vacunas cuando pasa el tiempo terminan bajando los anticuerpos, el organismo recuerda y reacciona cuando tiene contacto con el virus”.Francia incluye a nuestro país en su «lista verde». Los argentinos podrán ingresar aunque no estén vacunados

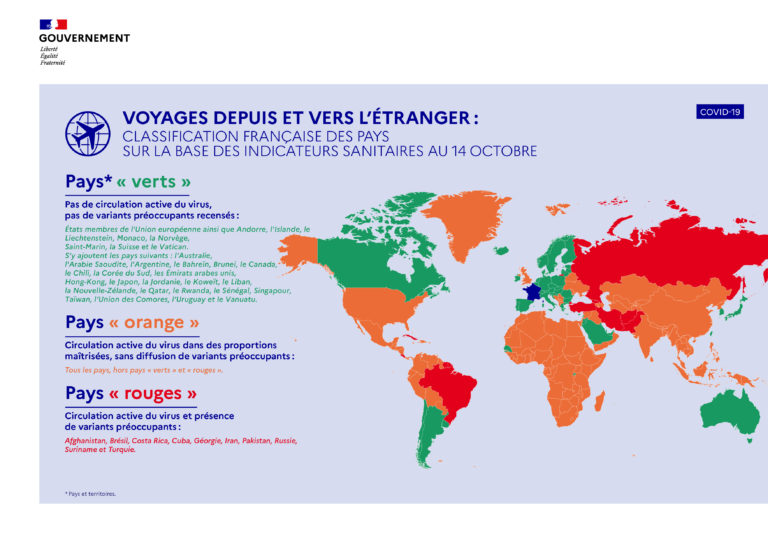

PARÍS.- Al considerar que la Argentina ya no es una zona de riesgo por coronavirus, el gobierno de Francia la incluyó a su “lista verde” de países con buena situación epidemiológica. Así, los argentinos podrán ingresar al territorio francés sin hacer cuarentena y sin tener el esquema completo de vacunación.

Según informó la embajadora en Buenos Aires Claudia Scherer-Effosse, solo hay que tener en cuenta las exigencias de vacunación que son obligatorias en lugares públicos del país como restaurantes o museos.

“Me alegro de que la buena situación epidemiológica de la Argentina haya permitido pasarla a la ‘lista verde’ que permite la entrada sin restricciones”, expresó Scherer-Effosse, que le había hecho llegar al canciller Santiago Cafiero un adelanto de la resolución.

La medida del Ministerio de Solidaridades y Salud de Francia fue publicada el 13/10 y modificó la resolución que ese país había adoptado el 7 de junio último.

Francia había puesto a la Argentina en su “lista roja” en mayo pasado, en un momento en que la segunda ola de la pandemia estaba en pleno apogeo. La medida también se extendió a varios países de América Latina. En junio el gobierno de Emmanuel Macron comenzó con la reapertura de sus fronteras al turismo, pero mantuvo a la Argentina y otras naciones sudamericanas entre los países cuyos nacionales sólo podían ingresar a Francia por «razones imperiosas», a pesar de que estuvieran vacunados. Además, tenían que cumplir 10 días de cuarentena a su llegada a Francia.

Ahora, con la actual legislación, viajeros argentinos podrían trasladarse desde Francia a cualquier país de la Unión Europea. Aunque en varias ciudades, como Berlín, haya requisitos especiales; siempre es conveniente asesorarse en los consulados del lugar de destino.Un equipo de la UBA, el mejor de Latinoamérica en la Competencia Internacional Universitaria de Programación

El equipo InChaVoLa, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quedó 1° entre los equipos latinoamericanos y en el puesto 22 entre 117 equipos de todo el mundo.

Como para confirmar que la Argentina sigue siendo un semillero inagotable de buenos programadores, un grupo de estudiantes de la FCEN (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) la Universidad de Buenos Aires (UBA) salió campeón de Latinoamérica en la Competencia Internacional Universitaria de Programación(en inglés, International Collegiate Programming Contest, o ICPC), que se llevó a cabo en Moscú, Rusia, entre el 1 y el 6 de octubre. El equipo estuvo formado por los jóvenes Lautaro Lasorsa (21 años), Carlos Soto (20) e Ivo Pajor (21), más el entrenador Agustín Gutiérrez, de 31 años, y se bautizó como InChaVoLa, juego de palabras formado por los nombres de sus integrantes. El equipo finalizó en la posición 22 en el total global, entre 117 representantes de universidades de todo el mundo y quedó primero entre los equipos que representaron a Latinoamérica, incluyendo otros equipos argentinos: GG Dem de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, que salió segundo en la región, y Mastropiero Unlimited de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.La competencia distingue a los mejores del mundo y, también, a los de cada región; InChaVoLa es el campeón regional, un título que se otorga desde 2000 y que la Argentina ganó 13 veces. De esas 13 ocasiones, 10 quedaron en manos de la UBA. Los mejores resultados generales de la UBA fueron en 2002 (10mo puesto mundial) y 2003 (12do puesto mundial). “Los chicos se conocen y vienen haciendo cosas juntos desde la secundaria, y en 2019 ganaron la clasificación al Mundial, que se iba a realizar en 2020. Por la pandemia recién se pudo hacer este año, algo que nos dio tiempo a prepararnos un poco mejor para esta competencia”, explica Agustín Gutiérrez, licenciado en Ciencias de la Computación de la FCEN, que además de tener la experiencia de haber competido en 2009 y 2011, se encarga de entrenar a los jóvenes con problemas similares a los de la competencia y de brindarles material para que sigan aprendiendo. “Nos tuvimos que adaptar a algunos cambios, porque cuando ganamos la competencia en Sudamérica teníamos que resolver los problemas planteados en una sola computadora para los 3 integrantes del equipo, mientras que en Moscú se decidió que hubiese una para cada uno. Luego, el equipo debía resolver 15 problemas, mucho más de lo habitual en estas competencias, en solo 5 horas y sin saber la dificultad de cada uno, pero en donde todos valen un punto. O sea que tenían que leerlos y buscar los más fáciles para resolver”, aclara el coach. De esa manera, el equipo logró solucionar en forma efectiva 8 problemas, superando por 2 a sus pares de Córdoba. La logística, en medio de la pandemia, también cambió, porque el viaje había que financiarlo desde los bolsillos propios: “Por suerte logramos obtener el apoyo de Accenture, que nos cubrió la totalidad de los pasajes de ida y vuelta y el seguro de viaje, mientras que la organización se hizo cargo de la estadía, gracias a sus respectivos sponsors. Conocer Moscú fue una gran experiencia para los chicos, pero lo fue mucho más la posibilidad de compartir experiencias con estudiantes y programadores de todo el mundo, porque el cara a cara es mucho mejor que cualquier otra forma de comunicación vía web. Gracias a eso pudimos también conocer las problemáticas y compartir experiencias que tenemos en común con otras universidades, por ejemplo con las latinoamericanas”, explica Gutiérrez. El ICPC es una de las pocas competencias internacionales de programación que se hacen por equipos. En general son organizadas por empresas privadas, que buscan talentos de distintas regiones, pero la mayoría son individuales. En este caso, el desafío consiste en solucionar determinados problemas planteados en el menor tiempo posible, y para eso los equipos participantes deben escribir un programa que cumpla con la o las consignas planteadas. Gana el equipo que resuelva más problemas en ese tiempo, y en caso de haber desempate, es por la velocidad. “Un sistema automatizado se encarga de revisar cada solución y responde inmediatamente lo que se hizo bien y lo que no. Compiten universidades de todo el mundo, hay equipos realmente muy buenos”, comenta Gutiérrez. En un momento donde es una de las profesiones más solicitadas por el mercado laboral, la competencia, que promueve valores como la creatividad y el trabajo en equipo, permite poner en perspectiva el nivel de los jóvenes programadores argentinos a nivel mundial. “Rusia salió campeón las últimas 9 ediciones de este mundial -advierte Gutiérrez-, básicamente porque le dan mucha importancia a las competencias y porque hay mucho apoyo del sistema educativo a la programación. Al haber tanta demanda del mercado global, en nuestro país es necesario mejorar constantemente y capacitar a más gente. Este campo da para mucho más”.Universidad de Buenos Aires – FCEN

— ICPCNews (@ICPCNews) October 5, 2021

Latin America Champion#icpcwfmoscow pic.twitter.com/hbxnnTLvwM

Investigando superconductores: una física argentina recibe un premio internacional

La doctora en Física Yanina Fasano, rosarina, recibió el Premio de Investigación Georg Forster, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania.

Es una distinción que reconoce las trayectorias y, en este caso, fue destinado a científicos y científicas de las Ciencias Naturales y Humanidades. Por Argentina, fue reconocida la doctora en Física, egresada y docente del Instituto Balseiro, y también el sociólogo Gabriel Kessler. Como resultado, Fasano –Investigadora del Conicet en el Laboratorio de Bajas Temperaturas del Centro Atómico Bariloche– realizará una estadía en Alemania (Leibniz IFW Institute de Dresden) para continuar con su formación en materiales superconductores. Se trata de un campo en plena expansión y con aplicaciones bien diversas: desde imanes súper potentes que se emplean en centrales nucleares, aceleradores de partículas y resonadores magnéticos; hasta cables que conducen electricidad sin perder energía y trenes que levitan. La Fundación Alexander Von Humboldt se creó en 1953 en Alemania. Con su sede en la ciudad de Bonn, se destaca por conformar una red de 26 mil científicos y científicas, pertenecientes a más de 140 naciones. Entre ellos, nada más ni nada menos que 51 premios Nobel. Quienes reciben cada año el premio Georg Forster son escogidos luego de ser nominados por colegas alemanes e invitados. “El hecho de que pares tan prestigiosos hayan decidido nominarme fue una gran sorpresa. Fue lindo recibir tantos saludos, una felicidad compartida por compañeros y por gente ajena a la comunidad. Toda la vida me dediqué a esto, le puse mucha energía. Siento que es una responsabilidad muy grande representar en este espacio a la ciencia argentina”, expresa Fasano. Aunque los premios científicos suelen reconocer individualidades, la actividad científica se relaciona mucho más con una práctica colectiva. Desde esta perspectiva, la física opina: “Se reconoce la trayectoria individual pero, en cualquier caso, los avances y descubrimientos que se realizan vienen acompañados de los aportes de un grupo de trabajo. Más aún en la ciencia experimental, en donde no hay prácticamente artículos firmados por un solo autor. De hecho, los pocos que vi alguna vez, me hicieron pensar de inmediato: ‘Este se peleó con su jefe o con sus estudiantes’”, apunta entre risas.Física de bajas temperaturas

Fasano nació en Rosario, pero estudió la Licenciatura en Física en el mítico instituto barilochense. Su doctorado lo realizó bajo la dirección del físico Paco de la Cruz (miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos) y realizó estancias de investigación en los Bell Laboratories (Estados Unidos). Para completar una formación de elite, el posdoctorado lo hizo en el laboratorio de microscopía túnel de barrido de la Universidad de Ginebra (Suiza). Ahora bien, ¿qué es la superconductividad? Es la propiedad que tienen algunos materiales de conducir corriente eléctrica sin resistencia y sin perder energía, bajo ciertas condiciones de bajísimas temperaturas. “El primer material superconductor que se descubrió fue el mercurio. En 1911, el científico holandés Heike Onnes observó que la resistencia eléctrica de este metal desaparecía cuando se lo enfriaba a -269 ºC. Luego se comprobó en otros metales, que tenían la propiedad de ofrecer resistencia nula (es decir, son conductores perfectos) en condiciones de bajas temperaturas. Asimismo, son aquellos que dejan pasar la electricidad sin disipar y no permiten penetrar un campo magnético”, explica. En 1986, mientras Argentina se coronaba campeona del mundo, la física experimental también festejaba sus propios goles, al descubrirse los superconductores de alta temperatura crítica. Previo a esa fecha, los superconductores de mayor temperatura crítica (es decir, el punto hasta el cual el material tiene la propiedad de ser superconductor) llegaban a 250°C bajo cero; sin embargo, para esa fecha, instituciones de punta en Estados Unidos, Europa y Japón pujaron por realizar investigaciones con materiales (cerámicos) capaces de sobrepasar ese límite y consiguieron llegar a los 170°C bajo cero. De hecho, por sus descubrimientos al respecto, Karl Müller (suizo) y Johannes Bednorz (alemán) fueron distinguidos con el Nobel de Física de 1987. Desde el Centro Atómico Bariloche, Fasano trabaja en el Laboratorio de bajas temperaturas, que desde un comienzo fue pionero en el área y en la actualidad cumple 60 años de historia. “Sobre todo a partir de los 80’s, cada vez hubo más estudiantes que se formaban en el exterior y retornaban para armar sus propios equipos. Hoy tenemos una decena de investigadores y cada quien desarrolla su propia línea. Para poder hacer experimentos, es crucial contar con muestras adecuadas. Hay gente que se especializa en ello y es formidable, porque de lo contrario necesitaríamos que nos lleguen desde afuera y ello nos quitaría autonomía”, describe. “Hacer crecer una muestra”, por lo general, se relaciona con saber cómo mezclar los elementos puros y colocarlos en hornos durante semanas, con el propósito de obtener materiales que funcionarán como insumos para la experimentación, la descripción y el análisis (la medición de sus propiedades) que vendrán en un segundo turno. “Si no contara con la ayuda de los colegas que crecen y caracterizan las muestras, y con todo el conjunto de personas que mantiene en funcionamiento al laboratorio, sinceramente, no podría hacer mis investigaciones”.Computación cuántica

Fasano realiza mediciones de las propiedades (estructurales de la materia y espectroscópicas) de los materiales superconductores. Estudia los estados que presentan a escala atómica, a partir del empleo de microscopios túnel de barrido. Desde 2018, un equipo de Google se encuentra detrás del diseño de una computadora cuántica; una iniciativa tan desafiante como cautivadora, en la medida en que, según se espera, permitiría resolver problemas hoy inaccesibles para las computadoras clásicas. ¿Cuál es el vínculo entre los trabajos de esta investigadora y la computación cuántica? “Funcionan en base a cúbits que, a diferencia de los bits de las computadoras clásicas (que tienen un estado 0 o un estado 1), además del 0 y el 1, presentan un estado cuántico con los dos estados a la vez. El obstáculo es que todo este desarrollo requiere de un material, un hardware específico. Una de las propuestas para resolverlo proviene de la computación cuántica topológica”, plantea. Se requiere de un sistema físico que posea grados de libertad (que posibilite los estados 0,1 y su combinación) y que además sea insensible a las perturbaciones del entorno. En este sentido, se cree que algunos de los superconductores con los que trabaja Fasano podrían servir para cumplir con el propósito y, en última instancia, potenciar el desarrollo de la computación cuántica, un campo que podría revolucionar el paradigma dominante de la informática. A partir de la distinción recibida, esta investigadora argentina tendrá la chance de viajar al laboratorio alemán a reforzar sus conocimientos y colaborar en la caracterización y el estudio de dichos materiales.Muisca: una lengua americana que dejó de estar extinta y que el cine rescata

El 9 de septiembre se estrenó en Colombia la primera película hablada en muisca, una lengua indígena extinta hacía siglos. El film cuenta la historia de Tundama, un héroe que combatió a los conquistadores españoles.

Una película animada sobre la épica historia de un héroe indígena boyacense, llevó cuatro décadas de investigación científica sobre la lengua muisca hasta las pantallas de festivales de cine en Canadá, India, Indonesia, Japón y Estados Unidos. Durante seis años, los hermanos Edison y Diego Yaya dieron forma al ambicioso proyecto audiovisual que los llevó a entrenarse en técnicas de animación 3D, así como a recorrer el altiplano colombiano en compañía de antropólogos y lingüistas. «La historia del indígena que se rebela se replicó a lo largo de Latinoamérica. Nos gustó Tundama por la cercanía que tenemos con la región donde él vivió. También nos llamó la atención que un hombre fuera capaz de reunir un ejército tan grande para defender su cultura y a su gente”, comenta Diego Yaya. Para Nicholas Ostler, presidente de la Fundación para lenguas en peligro, rescatar una lengua «es mantener el contacto con nuestro pasado, con eso que nos ha hecho lo que somos. Nos permite comprender los pensamientos y preocupaciones de nuestros ancestros”. En Colombia, el pueblo muisca nunca desapareció, solo olvidó su lengua; según el censo de 2005, más de 14.000 personas se reconocen como muiscas. Si bien ya nadie habla la lengua de Tundama, el muisca moderno ya cuenta con sus primeros hablantes. Tanto los investigadores como los cineastas que participaron en el proyecto ven en la película la posibilidad de inspirar el amor y la curiosidad por la herencia indígena. «Es muy grave el hecho de que alguien cometa un error o una tontería y le digan: ‘mucho indio’. Como si fuera algo malo”, comenta Edison Yaya. «Si en octubre un niño no se disfraza de Batman sino de Tundama, habremos cumplido nuestra meta, porque necesitamos reivindicar y engrandecer a nuestros héroes”. Daga Media es el nombre de la productora de los hermanos Yaya. Se trata de un estudio en donde habitualmente animan piezas de publicidad. La falta de apoyo económico los llevó a tener que usar sus ganancias para costear la realización de la película. «Hay una industria gigante que mueve muchísimo dinero y tecnología, mientras que nosotros no tenemos las mismas posibilidades. Sin embargo, el hacer esa película, resolviendo todos los retos que significó, es prueba de que todos tenemos un Tundama dentro”, comenta Diego Yaya. Recopilar información sobre un héroe del que no se sabe mucho y escribir un guión en una lengua extinta fueron otros desafíos que también enfrentaron los dos hermanos.Con diálogos en una lengua extinta desde el siglo XVIII, este 9 de septiembre llega Tundama a las salas de cine. Es una película que homenajea a un héroe nativo –símbolo de la resistencia contra la Corona española– y a la cultura muisca. @TundamaPeliculapic.twitter.com/Bc5GJnjCu7

— arley (@i_arley_) September 2, 2021

Tras el rastro de Tundama

Tundama fue un cacique muisca que lideró la resistencia de su pueblo en contra de las fuerzas conquistadoras de Gonzalo Jiménez de Quesada y Juan de San Martín, quienes habían iniciado en 1536 un viaje desde Santa Marta, en la costa caribe colombiana. Se dirigían a las tierras altas del centro del país, donde hoy se encuentran ciudades como Bogotá y Duitama. El cacique Tundama era famoso, pues varios jefes de la región le rendían tributo, y su fiera resistencia al avance español solo aumentó su fama. Curiosamente, las únicas fuentes que se conservan acerca de su historia son las escritas por cronistas como Fray Pedro Simón. «Las crónicas hablan de las aventuras de los españoles en tierras colombianas, así que mencionan a Tundama brevemente, solo cuando se les atraviesa en el camino. Sin embargo, queda claro que lo veían como a un bárbaro, malo y necio”, señala Edison Yaya. Las historias sobre el viaje de Jiménez de Quesada en su camino hacia Kihichá, hoy conocida como Bogotá, inspiraron otros muchos relatos acerca del cacique muisca. En este punto, el trabajo del antropólogo José Virgilio Becerra fue de mucha ayuda, pues recogió y catalogó cronológicamente los relatos acerca de Tundama. Gracias a él, los hermanos Yaya pudieron conocer de primera mano los lugares donde se libraron batallas decisivas y conocieron en mayor profundidad a sus personajes. «La película no es un documental. Respetamos la historia de lo que pasó con los muiscas, pero también le pusimos nuestro toque narrativo”, anota Diego Yaya.Muysc cubun o la lengua de los muiscas

Existe evidencia de que la lengua muisca desapareció poco antes de 1770. Hasta entonces, esta lengua había predominado en las tierras altas del centro de Colombia y por eso fue convertida en lengua general del Nuevo Reino de Granada. Es decir, según la cédula real expedida en 1580 por el rey Felipe II, una lengua que debía ser estudiada por los misioneros ya que su amplia difusión facilitaría la evangelización de los indígenas de la región. A diferencia de otras lenguas generales, como el náhuatl en México o el quechua en Perú, el muisca, también llamado chibcha, se extinguió. Su proceso de recuperación, iniciado durante la década del 70 por María Stella González de Pérez, ha hecho grandes progresos. Prueba de ello es que en la película Tundama se habla muisca, así como español. Mientras que González de Pérez analizó documentos coloniales para encontrar las palabras del muisca y buscó sus sonidos en lenguas vivientes, como el uwa, Nicholas Ostler hizo lo propio para recuperarla gramática de la lengua. «Ellos dos sentaron los cimientos para el estudio moderno del muisca. Sin sus aportes no habríamos llegado hasta aquí”, recuerda Facundo Saravia, lingüista responsable de la traducción del guión y la formación de los actores para la película. «Fueron necesarias décadas de investigación antes de poder reconstruir el muisca. Yo recogí y completé lo que ya existía. Solo entonces pude poner todo ese conocimiento en formato pedagógico, porque no se puede enseñar lo que no se conoce”, agrega. Para Ostler, el método de enseñanza desarrollado por Saravia y el progreso de sus estudiantes puede ser el preámbulo para la consolidación de una comunidad de hablantes de muisca en Colombia.Fabricación de buques: una industria que trata de salir a flote

Los astilleros Tandanor, con mayoría estatal, y Río Santiago, bajo control público, se asocian a pymes para nuevos trabajos. Por ahora, su principal cliente es la Armada Argentina.

«La industria naval es transversal a todas las industrias. Un buque es como una ciudad flotando y necesita de toda esa arquitectura e ingeniería para funcionar», grafica Miguel Tudino, presidente del astillero con mayoría estatal Tandanor. Junto con el astillero público Río Santiago (ARS) firmarán este viernes un convenio de cooperación con la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) para que las pymes puedan ser proveedores de las plantas navales, a fin de mejorar la competitividad de la cadena de valor nacional y sustituir importaciones. Una semana más tarde, ARS anuncia la botadura de un buque que comenzó a construirse en 2014 y estuvo parado durante la gestión de Mauricio Macri. Con estas actividades como símbolo de la reactivación productiva de la industria naval, los presidentes de los astilleros Tandanor y Río Santiago, Miguel Tudino y Pedro Wasiejko, adelantaron su plan para traccionar la reconstrucción de la industria naval desmantelada en los ’90. – ¿Cuál es la situación de la industria naval hoy? – PW: Se encuentra totalmente desmantelada desde la década del ’90. Se desarticuló la red de proveedores y desaparecieron las capacidades que tenían los astilleros públicos. Es todo un trabajo que hay que reconstruir. MT: Uno de los tantos ejemplos de este desmantelamiento es que hoy no estamos fabricando en el país chapa naval y antes de los ’90 sí. Y en los últimos cuatro años se perdieron 350 puestos de trabajo y hubo más de 35 ingenieros despedidos en Tandanor. – ¿Qué importancia tiene ponerla en marcha? – MT: La industria naval es tractor, transversal a todas las industrias. Un buque es una ciudad flotando. Tiene todas las ingenierías y el desarrollo de equipamiento en la industria de la construcción, de un edificio complejo como un ascensor o grúas, de una ciudad porque tiene plantas de tratamiento de agua, de afluentes. Es decir, es súper completa. PW: Es una industria que genera desarrollo en otros sectores, pero a la vez hay que cuidar la ecuación económica para que sea sostenible para el país, que no genere pérdida de divisas. Durante la gestión de Mauricio Macri el gobierno importó cuatro buques que construyó un astillero estatal francés. Costaron 480 millones de dólares que empezaremos a pagar ahora con el FONDEF. Fabricarlos acá como tenemos planeado generaría, además del ahorro de divisas, un efecto multiplicador en la industria. MT: Se calcula que cada dólar que no sale multiplica por 1,8 interiormente, porque es un círculo virtuoso que genera ingresos a los trabajadores y a los proveedores. Además, el impacto de mantener un parque desactualizado es negativo económica y ambientalmente. Argentina necesita tener una infraestructura naval moderna para ser más efectiva y generar sinergia para desarrollar proveedores y trabajo. – ¿ De qué se trata el convenio que firmarán con Apyme? – PW: El objetivo es promover la relación entre los astilleros públicos y las pymes para que puedan participar de los procesos de compra y ser proveedoras de las plantas navales. El convenio es más un llamado de atención a todas las posibles empresas proveedoras. La idea es decirles que estamos acá, que vamos a reactivar la actividad y que estén cerca. Más adelante cuando tengamos la actividad más aceitada ya podremos pensar en desarrollo de proveedores. MT: Es que cuando se plantea la construcción de un buque muchos de los insumos deben ser importados, pero hay algunos componentes que se pueden hacer acá. Hay provisión de insumos de los astilleros que no son exclusivamente para la industria naval, bienes como las calderas o los compresores que ya se hacen en Argentina pero certifican para otras industrias y, para hacerlo en la naval, se debe acceder a una clasificación internacional, la cual no es tan sencilla para una pyme nacional. Este anuncio del viernes tiene que ver con eso: identificar a los fabricantes y potenciales proveedores que fabrican pero no tienen la certificación para la industria naval. – ¿Por qué empezaron a trabajar juntos? PW: Por una necesidad. Había varios trabajos sin concluir y se compaginó una estructura que permitió llevar adelante trabajos y resolver problemas puntuales. La figura de Tandanor, que es una sociedad anónima, permite que sea más ágil el sistema de compras y contrataciones. Pero ahora vimos que ese es el camino que tenemos que seguir porque nos potencia. Por ejemplo, Prefectura está con el proyecto de comprar cuatro buques de patrullaje oceánico (OPB). Nos presentamos en forma conjunta y le planteamos al Ministerio de Seguridad que estamos en condiciones de construirlas en un plazo de cuatro años. Empezaríamos uno cada año, subcontratando astilleros. No queríamos que se repita la experiencia de importación de la gestión anterior. MT: Necesitamos reconfigurar el sistema para actualizar y recuperar la estructura de los astilleros estatales. Que los privados se integren a los públicos como hicieron en otros países. Por ejemplo en China el complejo de astilleros es increíble y cada uno tiene una especialidad que luego se integra en los estatales. Eso permite que se ejecuten trabajos a menor plazo, como demanda el mercado. Es decir que un astillero haga la parte electrónica, otro se especialice en motores, otro en la habitabilidad. Todo eso, si uno tiene distintos bastidores que se especializan, hace que se acorten los plazos y eso es lo que en definitiva nos piden los clientes. PW: Si uno quiere estar en ese mercado tiene que tener las posibilidades de mejorar los tiempos y estamos convencidos de que cada uno por su camino no va a llegar a ningún resultado. Es casi condición de supervivencia este trabajo en conjunto. – ¿Y que preparan para el futuro? – MT: Estamos terminando un buque hidrográfico y comenzamos una línea de construcción de remolcadores. Queremos realizar una serie para ajustar procesos, proveedores y poder hacer más de un buque de determinada característica. Es que si no desarrollas tres o cuatro buques de la misma característica es muy difícil tener todos los procesos aceitados. PW: Nuestro sueño es estar construyendo el año que viene un OPB en cada uno de los astilleros, y haber avanzado para estar construyendo para la Armada un buque de transporte de materiales y otro de logística. Más a futuro, uno de los temas que vendrán serán las construcciones de turbinas para las hidroeléctricas y molinos para energía eólica. El tema de la fabricación de dragas para proveer a la empresa que gane la licitación del canal troncal del Paraná también. Son oportunidades que tenemos que aprovechar y lo podremos hacer gracias al trabajo en conjunto de dos empresas públicas. En la medida que haya una línea de financiamiento, decisión política y a la vez la posibilidad de mostrar que se puede cumplir con los tiempos, todo eso se facilita.Desarrollan tests de antígenos nacionales, para impedir una «tercera ola» del covid

Científicos del CONICET en la Fundación Instituto Leloir (FIL) y un equipo interdisciplinario de otros centros de investigación y hospitales se encaminan a desarrollar y producir el kit “COVIDAR-Ag”, un test argentino de detección rápida del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 basado en antígenos. Junto con el de la UNSAM, es uno de los dos tests nacionales a espera de autorización por la ANMAT.

El proyecto recibió un subsidio de la Fundación Williams y es financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) a través del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). “El kit estará basado en tiras reactivas, semejantes a los test de embarazo, que detectarán en 15 minutos la presencia del virus a través de la identificación de las proteínas que recubren su material genético en muestras de hisopado nasal. Permite saber si una persona está cursando la infección”, afirma Daiana Capdevila, una de las líderes del proyecto, jefa del Laboratorio de Fisicoquímica de Enfermedades Infecciosas en la FIL e investigadora del CONICET. “Se trata de un test fácil de usar y ejecutable fuera del ambiente hospitalario ya que no requiere infraestructura de un laboratorio de análisis clínico. Esto agiliza la capacidad de rastreo de los casos positivos en diferentes ámbitos”, agrega Capdevila. A la fecha los kits de antígenos para COVID-19 se importan. “Después de haber desarrollado exitosamente el primer kit nacional para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y debido a la necesidad de contar con otra herramienta estratégica para el manejo de la pandemia, decidimos trabajar en la creación de un test de antígeno que sea de calidad y de producción nacional”, afirma Andrea Gamarnik, también líder del proyecto, jefa del Laboratorio de Virología Molecular en la FIL e investigadora superior del CONICET. Este proyecto se inició hace más de un año cuando el grupo COVIDAR de la FIL decidió generar herramientas locales como insumos esenciales para el desarrollo de un kit de antígeno. En el proceso se incorporaron investigadores para la generación de elementos de reconocimiento de los antígenos virales que trabajan en el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB) que depende de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”; el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo (hospital escuela de la UBA); las facultades de Medicina, Ciencias Veterinarias y de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); y el Hospital de Alta Complejidad El Cruce “Nestor Kirchner”, en Florencio Varela. “En esta pandemia hemos aprendido una nueva forma de trabajo colaborativo y transversal que incluye investigadores y profesionales de la salud de distintas especialidades. Cuando los objetivos son comunes no es difícil sumar voluntades, lo importante es mantener una fluida comunicación entre los miembros del equipo”, destacó Gamarnik. El mayor desafío en el desarrollo de un test rápido de antígeno es lograr una alta sensibilidad que permita detectar a las personas que están cursando la infección. “Hemos identificado distintos anticuerpos monoclonales y policlonales como elementos de reconocimiento que permiten detectar en muestras de hisopado al nuevo coronavirus. Una vez comprobada su eficacia, ‘COVIDAR Ag’ será registrado en la ANMAT y se iniciará su escalado productivo”, concluyó Capdevila.En 2014 se creó @ChemtestLab, una empresa que ofrece soluciones innovadoras para la detección de enfermedades infecciosas en forma simple y precisa, contribuyendo así a mejorar la salud y calidad de vida de nuestra sociedad.

— Agencia I+D+i (@agenciaidiar) October 14, 2021

Hoy es protagonista de #InnovaciónArgentina pic.twitter.com/iXjsTc35vI

La inflación volvió a acelerarse: subió 3,5% en septiembre. Las medidas que intentan controlarla

El Índice de Precios al Consumidor volvió a dispararse. En septiembre fue del 3,5% intermensual, un punto porcentual más que en agosto. En 9 meses de 2021 acumula un 37%.

El sector con mayor alza de precios en septiembre 2021 fue Prendas de vestir y calzado (6%), seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (5,9%). Pero el aumento continuo de los precios se siente sobre todo en los alimentos, que en septiembre de 2021 cuestan un 53,4% más que un año antes, según los datos del INDEC. Teniendo en cuenta este último dato -que es el que golpea con mayor dureza a los grupos más vulnerables- acercamos un informe del Centro de Economía Política Argentina (C.E.P.A.) que analiza la evolución de precios muy sensibles para los argentinos: Monitor de precios de carnes (para acceder, cliquear sobre el título). El Gobierno quiere tratar de evitar que la inflación le gane la carrera a los salarios en la recta final del año, marcada por las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Para lograrlo ha vuelto a la ofensiva con una arma de emergencia: el control de precios de alimentos, en manos de un nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Feletti ha mantenido contactos con fabricantes de alimentos y supermercadistas para mantener fijos los precios de 1.245 productos hasta el próximo 7 de enero. Leche, harina, aceite, arroz, pan y otros productos de la dieta argentina forman parte del largo listado anunciado por la Secretaría. “Tuvimos un año duro y necesitamos generar una tregua en la última parte del año para que el salario comience a recomponerse después de cuatro años de caída”, dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, al defender la congelación de precios anunciada por el Gobierno en el marco del coloquio empresarial IDEA. Cuando Fernández asumió en diciembre de 2019, la canasta alimentaria básica representaba el 9% del salario promedio de los trabajadores registrados del país. Hoy, representa el 11%. “El equilibrio social de la Argentina depende de que esta presión sobre el salario por parte de los alimentos baje”, señaló Feletti.Una docente de La Plata, entre las 10 mejores maestras del mundo

Ana María Stelman, una docente de primaria de La Plata, provincia de Buenos Aires, está nominada entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO, un premio que recibe más de 8.000 postulaciones de 121 países de todo el mundo.

Stelman da clases en la primaria N°7 del barrio Hipódromo de La Plata a niños de una zona muy vulnerable. «Ya me veía ganadora estando entre los 50 así que imagínate que ahora mi sonrisa no entra en la cara», dice la mujer que es docente desde el año 1984 y pasó por diferentes espacios de enseñanza, desarrollando programas de educación o diversos proyectos vinculados con la búsqueda de empatía y estrategias creativas para llegar a motivar a cada chico. «Siento que estoy representando a todos, es muy importante el trabajo que hacemos todos los docentes del país y siento que los estoy representando a ellos también aunque no los conozca», sostuvo con emoción la maestra. El Global Teacher Prize, premio creado para reconocer «el sobresaliente aporte a la profesión del docente más destacado del año y para subrayar la importancia de su rol en la sociedad», reparte como premio un millón de dólares. El ganador de la séptima edición se anunciará el 10 de noviembre a través de una ceremonia virtual que tendrá lugar en la sede de la UNESCO en París. La historia de Stelman, madre de tres hijos, está vinculada a sus proyectos y también a como trabajó durante la pandemia. En su grado, sólo un alumno tenía computadora. Entonces, no le quedó más remedio que hacer malabares con el celular y WhatsApp para lograr que siguieran adelante con el estudio. A lo largo de su carrera, esta docente busco que los proyectos educativos que encaraba trascendieran las fronteras del aula. Y así, ante cada desafío busco convocar a especialistas, estudiantes avanzados de diferentes carreras o a quienes puedan aportar nuevas y mejores experiencias para generar nuevas preguntas, promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico capaz de cuestionar y buscar alternativas a sus necesidades e intereses. Además, usa herramientas digitales adaptadas a niños con capacidades diferentes, y dirige talleres y cursos sobre educación medioambiental y astronomía. También le encanta llevar a sus alumnos a participar en ferias de geografía y ciencia, y desarrollar programas educativos para la comunidad.Los turistas gastaron más de 17 mil millones de pesos en el fin de semana largo del 8 al 11/10

Un Nobel para el mercado laboral argentino

ooooo

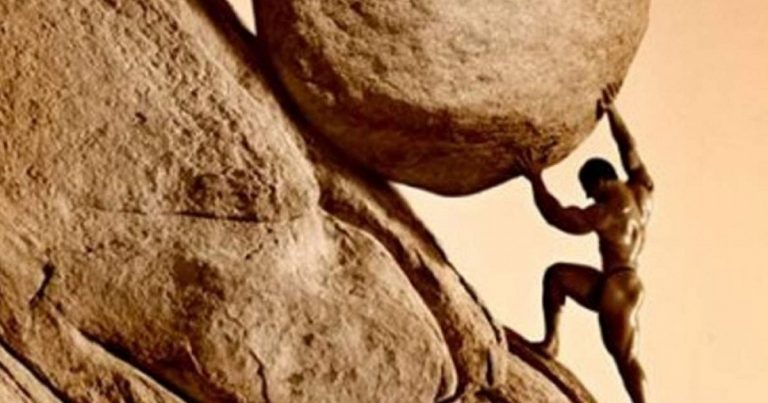

«¿Cómo hacemos para aumentar el empleo?

La falta de generación de empleo es, sin dudas, una de las asignaturas pendientes de los últimos años. Los datos del SIPA muestran que el empleo total registrado pasó de 11.118.000 de puestos de trabajo en 2012 a 12.151.400 en la actualidad. Esto significa que, en promedio, se crearon 115.000 puestos por año, lo cual está muy por debajo de la cantidad necesaria para sostener el crecimiento poblacional (alrededor de unos 450.000 jóvenes por año pasan a estar en condiciones de trabajar, aunque no todos deciden buscar trabajo desde el primer año). La situación se agrava si tenemos en cuenta que no todos los empleos son iguales, tanto en términos de calidad como de remuneración. Entre 2012 y 2021 el empleo privado registrado no solo no se incrementó, sino que se redujo: se perdieron casi 194.000 empleos. Eso fue más que compensado por el empleo público (+634.500 puestos) y los monotributistas (+542.400 puestos), mientras que el empleo doméstico (+73.000) y los autónomos (-22.900) se mantuvieron relativamente constantes. El panorama global muestra entonces que el mercado laboral presenta un deterioro significativo, reflejado en la falta de creación de puestos de calidad y el incremento del sector informal. Las elecciones hicieron resurgir este tema, con medidas y propuestas tanto del oficialismo como de la oposición. El gobierno hace unos días lanzó una reducción transitoria de las contribuciones patronales para quienes contraten trabajadores dentro del próximo año, mientras que Cambiemos llevó al Congreso un proyecto para eliminar la indemnización y reemplazarla por un fondo de cese laboral. En ambos casos, la lógica es la misma: el problema por detrás de la falta de generación de trabajo es que el costo salarial es muy elevado, por ende hay que reducirlo y eso llevará a que las empresas contraten a más trabajadores. Respecto de la propuesta oficial, es algo que ya se hizo varias veces. Es más, puede sonar increíble, pero luego de perder las PASO en 2019, Macri anunció una medida prácticamente idéntica. Sin embargo, el caso paradigmático fue el de Ménem, que entre 1994 y 1999 las redujo más del 50%. La medida evidentemente no tuvo el resultado deseado, dado que el desempleo aumentó del 11,5% al 14,2% en dicho período, además de desfinanciar al sistema previsional (a quien le interese el tema, recomiendo este trabajo de Luis Beccaria y Pedro Galin). Una diferencia importante de la propuesta actual del gobierno respecto de la aplicada en los ’90 es que es una reducción transitoria de las cargas sociales. Por otro lado, el problema más grave de la propuesta de la oposición es que cercena derechos laborales de los trabajadores, por lo que no solo no sería aceptado por los sindicatos sino directamente por la Corte Suprema, como destaca Eduardo Levy Yeyati, especialista en estos temas (y que difícilmente pueda ser asociado con el oficialismo, más bien todo lo contrario). Como dijimos antes, el razonamiento que está por detrás de ambas propuestas es una idea muy arraigada en la economía de que el desempleo -o la falta de generación de trabajo- se explica por el hecho de que los salarios son muy elevados (técnicamente, que se encuentran por encima del nivel de equilibrio de la economía y eso provoca un “exceso de oferta” de trabajadores, es decir desempleo). Por ende, la solución sería reducir el salario y/o sus costos asociados -cargas sociales, indemnización, entre otras- de modo que eso incentive la contratación por parte de las empresas. Este modo de razonar tiene varias objeciones. Una que nos interesa mencionar acá es la cuestión empírica. En abril de 1992, el Estado de Nueva Jersey aumentó el salario mínimo casi 20% (pasando de USD 4,25 a 5,05 la hora). A partir de eso, los economistas David Card y Alan Krueger buscaron estimar el efecto que eso tenía en el nivel de empleo. Para eso, se les ocurrió una idea brillante que era comparar con lo sucedido en el Estado de al lado, Pensilvania, donde el salario mínimo no se aumentó y se pagaba exactamente lo mismo (USD 4,25 la hora). De esta manera, tenían lo más parecido a un experimento de laboratorio: dos muestras muy similares (dos Estados aledaños de Estados Unidos), donde una se mantuvo igual, y en la otra solo se modificó una variable: el salario mínimo. Con lo cual, la diferencia entre ambos resultados podía ser atribuida exclusivamente a lo sucedido con el salario mínimo. ¿Cuál fue el resultado? El aumento del salario mínimo en Nueva Jersey llevó a un aumento del 13% en el empleo, concluyendo lo contrario de lo que predecía la teoría. Por ese trabajo, y varios posteriores, David Card obtuvo esta semana el premio Nobel de economía (junto a otros dos colegas). ¿Cómo se explica esto? Pueden haber varios argumentos, pero creo que el más relevante está vinculado al hecho de que el principal motivo que está por detrás de la decisión de una empresa de contratar a un trabajador es para aumentar su producción. Por lo tanto, lo que podría haber sucedido en Nueva Jersey es que el aumento del salario mínimo llevara a que los trabajadores gasten y consuman más. Frente a ese aumento de la demanda, las empresas deciden expandir su producción, y para eso necesitan aumentar el empleo. Fíjense que esta explicación lleva a una relación entre el nivel de empleo y el salario diametralmente opuesta a la que plantea el enfoque anterior. Acá deberíamos observar que el salario y el empleo se mueven en sintonía (mayores salarios llevan a un mayor nivel de empleo, y viceversa), mientras que el enfoque anterior sostiene lo contrario (mayores salarios reducen el nivel de empleo, y viceversa). Como muestra el gráfico a continuación, los datos del mercado laboral argentino avalan la idea de que el aumento del salario viene acompañado de mayores niveles de empleo. Salario real (RIPTE) y empleo privado registrado (en miles de puestos)

Juan Manuel Telechea

Observaciones de AgendAR:

Este análisis de Telechea y coincidimos con su conclusión: los trabajadores son la mayor parte, por lejos, del mercado al que las empresas aspiran. Pero eso es válido para el conjunto del aparato productivo de un país. Aún los sectores de la exportación requieren una economía en equilibrio y una sociedad que les pueda proporcionar los insumos y los servidos que necesitan. Pero eso es cierto para el conjunto. Para el empresario individual, el salario es un costo, que tratará de disminuir, porque sus empleados son una parte infinitesimal de su mercado. La época de Henry Ford y los sueldos que pagaba a sus trabajadores para que ellos y sus pares pudieran comprar su modelo T ha quedado más de un siglo atrás en el tiempo. Hoy gran parte de la industria produce para cadenas de valor globales, y eso es aún más cierto para el agro. ¿Cómo puede lograrse que el interés individual del empresario coincida con los intereses del conjunto? Esa es la pregunta clave de la economía capitalista. Hay casos de éxito en el mundo que demuestran que es posible. Pero no es fácil.A. B. F.

Finalmente, se inaugura «Cero + Infinito». Un edificio de la UBA para la ciencia de datos y la informática

La vieja Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ahí en la Ciudad Universitaria, tiene desde ayer un nuevo edificio. Para nuevos desarrollos de la ciencia argentina.

“Cero + Infinito” nació como proyecto en el año 2006, como parte de la solución al nudo ocasionado por la revitalización del sistema científico argentino en esos años. Para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ese desarrollo significó un aumento significativo de la cantidad de investigadores, la suma de líneas de investigación y el consiguiente incremento en equipamiento de todo tipo. En ese año el entonces decano Jorge Aliaga y la vicedecana Carolina Vera elaboraron un análisis detallado de la situación y propusieron un proyecto integral de mejora y ampliación de los espacios de docencia e investigación de ExactasUBA, con eje en la creación de un nuevo edificio. Este proyecto avanzó en forma lentísima, e irregular, durante casi 15 años, en medio de todos los avatares que atravesaron el sistema nacional de ciencia y tecnología y el estado argentino. Con el aporte y compromiso del graduado Sebastián Ceria y el impulso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue posible terminar de desarrollar la propuesta y contar hoy con el edificio concluido. «Cero + Infinito» estuvo durante su construcción bajo la esfera del Ministerio y ahora quedará en la esfera de la Universidad de Buenos Aires. “Cero + Infinito” fue el nombre que le dio Sebastián Ceria al ver la propuesta del reconocido arquitecto Rafael Viñoly, quien donó su diseño. El edificio se encuentra emplazado en Ciudad Universitaria, anexo al Pabellón 1 de Exactas UBA, en el barrio porteño de Belgrano. En consonancia con la tradición de Exactas -como la de toda verdadera universidas- en un mismo espacio se integran docencia e investigación, con un marco de diseño moderno y características arquitectónicas únicas. Son 8.500 metros cuadrados destinados a aulas, oficinas y salas de uso diverso. El edificio cuenta con dos plantas y subsuelo de servicios. Su concepto se apoya en dos jardines internos arbolados: el “cero” y el “infinito”, nombradas de esa manera por las figuras que representan su contornos. Su perímetro está completamente vidriado, lo que permite que todos y cada uno de los ambientes dispongan de luz natural. El área perimetral externa de la planta baja está destinada al sector de aulas. Las áreas restantes, establecidas alrededor de los dos patios, están destinadas a salas de reuniones, de servidores, bibliotecas, bares y áreas de lectura. Dispone de 10 aulas de computadoras, con capacidad para 50 máquinas cada una; 19 aulas con capacidad para 60 alumnos y con mesas y sillas móviles, adaptables a diversas modalidades de enseñanza, y 5 aulas de seminarios en forma de anfiteatro para 100 personas. El primer piso cuenta con 56 oficinas destinadas a los grupos de investigación de los Departamentos e Institutos que se alojarán en el edificio: Departamento de Computación, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, el Instituto de Cálculo UBA-Conicet, el Instituto de Ciencias de la Computación UBA-Conicet y el recién creado Centro Interinstitucional en Ciencia de Datos, de doble pertenencia MINCYT-UBA. Cero + Infinito tiene la particularidad de contar con techo verde en toda su superficie y un sistema de climatización termomecánica que permite un ahorro del 70% de la energía. Manuel Sadosky, que trajo en 1960 a Clementina, la primera computadora para fines científicos que llegó a nuestro país, habría sonreído. Y planteado nuevos desafíos.Las lecciones de la reciente caída de WhatsApp

ooooo

«La reciente caída masiva del servicio de WhatsApp es una buena oportunidad para reflexionar sobre algunos aspectos de la tecnología actual. Una pregunta puede servir cómo disparadora: ¿podría el mail caerse de manera tan masiva? ¿Cuál es la verdadera diferencia entre el mail y el WhatsApp? No se trata de la velocidad de respuesta, no se trata de la facilidad de uso, no se trata de poder o no mandar audios. La verdadera diferencia es que el mail está basado en un protocolo abierto y el WhatsApp es un producto cerrado. ¿Pero qué significa eso?Cáncer de mama: durante la pandemia 7 de cada 10 mujeres no se hicieron el chequeo médico

Siete de cada diez mujeres argentinas no realizaron la visita al médico para los controles preventivos del cáncer de mama durante la pandemia y solo el 22% realizó consultas virtuales para mantener la frecuencia anual de sus chequeos, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama presentada por la Fundación Avón en el mes de la concientización sobre esta enfermedad.

La postergación de la visita al médico fue más común entre las mujeres menores de 40 años (69%), y de los estratos medio (74%) y bajo (76%). Entre las razones predominó el miedo a contagiarse de Covid (51%) seguido por la falta de turnos (34%), falta de tiempo (13%) y dificultad laboral (10%). “Entendemos que la demora excesiva en las consultas puede acarrear riesgos mayores a los que se pretende evitar. Es por esto que sugerimos a quienes hayan retrasado sus controles, retomar los mismos de manera de no perder la posibilidad de la detección oportuna de las patologías de la mama», indicó la Sociedad Argentina de Mastología. Por otro lado, solo el 23% afirmó haber realizado los controles médicos con la frecuencia de siempre, casi 3 de cada 10 aseguró haber disminuido la frecuencia y casi la quinta parte de las encuestadas dijo no haberse hecho ningún chequeo. No obstante, el 74% de las argentinas considera el cáncer de mama como un problema muy grave, el 93% de las encuestadas consideró que es “muy importante” realizarse los chequeos anuales para prevenir la enfermedad y solo el 1% opinó que es “poco importante”. El relevamiento nacional forma parte de un estudio más amplio, la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama 2021, desarrollada durante julio y agosto de 2021 en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay, a 7.000 mujeres mayores de 16 años. “El propósito de esta encuesta es escuchar las voces, los temores, el conocimiento o la ausencia de información que tienen las mujeres de los países de Latinoamérica sobre el cáncer de mama, una enfermedad que detectada a tiempo tiene más del 90% de posibilidades de curación”, dijo Ana Inés Álvarez, directora ejecutiva de la Fundación Avón. La mamografía como método de detección temprana Además de repetirse a nivel regional el dato de que 7 de cada 10 mujeres no realizaron la consulta médica preventiva o controles mamarios durante la pandemia de Covid-19 por miedo a contraer la enfermedad, el informe enciende otras “alertas”. El estudio contó con el apoyo de organizaciones como el Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la Fundación Arturo López Pérez (Chile), la Fundación Clarita Berenbau (Uruguay), Sociedad Argentina De Mastología, Laboratorio Roche, Observatorio de Salud Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Mamotest, Economía Feminista y Fundación Directorio Legislativo y las médicas especialistas Dra. Flavia Sarquis, Dra. Karina Pesce y Dra. Mariana Araujo (Uruguay).Y el capitán Kirk volvió al espacio, a los 90 años

“Fue increíble, estoy tan lleno de emoción”, dijo William Shatner, estrella de la serie televisiva “Star Trek” (“Viaje a las estrellas”), quien, a los 90 años, se convirtió ayer en la persona de mayor edad en ir al espacio.

Más de 50 años después de su debut como el Capitán James T. Kirk de la nave espacial Enterprise en la popular serie, Shatner viajó a bordo de un cohete y una cápsula desarrollados por Blue Origin, la compañía privada de vuelos espaciales del fundador de Amazon, Jeff Bezos. El histórico viaje de placer convirtió a Shatner en la persona de mayor edad en llegar al espacio. “Hay un azul suave”, dijo. “Y es tan delgado. Y lo superas en un instante”.

Argentina frente a la pandemia del coronavirus: luces y sombras

ooooo

«Desde hace 19 semanas disminuyen las infecciones por covid. De hecho, junto con Portugal, Argentina encabeza la lista de naciones que, a nivel mundial, exhibe el descenso más sostenido. Si se compara con el pico de la segunda ola, cuando la cifra alcanzaba los 33 mil casos diarios; en el presente, ese número apenas llega a 1.058. Lo mismo puede advertirse con la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva: se quebró la barrera de los mil (981), cuando en julio ascendía a 7.969. Para advertir una situación similar hay que remontarse a julio, pero de 2020. Ciertamente, el sistema sanitario –aunque siempre estuvo al borde del colapso– cumplió con el objetivo trazado al inicio de la crisis: todos los pacientes accedieron a una cama. Por último, el cuadro de cifras que representan buenas noticias lo completa el promedio de fallecidos reportados en el presente: se contabiliza un promedio de 34 cuando, hace solo cuatro meses, se alcanzaba las 600 muertes. “Estamos muy bien, pero hay que cuidar esto que hemos logrado juntos. Esta pandemia ha costado sangre, sudor y lágrimas. Más de 115 mil fallecidos y un trabajo impresionante del Ministerio de Salud para una muy positiva campaña de vacunación. Ni hablar de los sacrificios personales, psicológicos y emocionales de cada uno de nosotros. Si pagamos ese costo tan alto para llegar hasta acá, no nos cuesta nada cuidar un poco lo conseguido”, señala Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Química y bioinformático del Conicet. Este escenario favorable también se comprueba a partir del retorno paulatino de actividades. Si la gente en los estadios configuraba una postal que la mayoría de los argentinos y las argentinas pensaba volver a ver en varios meses más, la presencia masiva en eventos populares no deja de sorprender. Los teatros y los cines también recuperan el terreno perdido. Ni mencionar la eliminación del uso del barbijo obligatorio al aire libre y en sitios sin aglomeraciones. Auténtico símbolo de la crisis sanitaria cuyo uso, a partir de las últimas medidas, comenzó a ser regulado. Diversos especialistas aseguran que esta actualidad epidemiológica no debería causar ninguna sorpresa: Argentina vacunó rápido y bien, con una cartera diversificada de tecnologías seguras y eficaces. Esta semana se llegó al objetivo de contar con más del 50 por ciento de los habitantes inoculados con dos dosis y el proceso continúa profundizándose en los adolescentes, niños y niñas. La autorización de Anmat –y el aval de la Sociedad Argentina de Pediatría– para aplicar la Sinopharm desde los 3 años no deja de configurar una excelente noticia. A la fecha, el 66 por ciento de la población recibió la primera y el 52 por ciento el esquema completo. En esta línea, algunas jurisdicciones, entre ellas CABA, se acercan a superar al 70 por ciento con ambas dosis, y conquistar la tan mentada inmunidad de rebaño. “En las últimas simulaciones que realizamos vemos que los casos con Delta podrían recién incrementarse en noviembre. E incluso, si la vacunación marcha como hasta ahora, y si los adolescentes y la población pediátrica puede protegerse con velocidad, nosotros vemos un efecto de inmunidad colectiva muy fuerte que podría hacer que una nueva ola sea muy pequeña, en comparación a las previas”, advierte Quiroga. Luego completa: “Asimismo, de aumentar un poco el mes que viene, en diciembre y enero podría disminuir a niveles más bajos de los que registramos hoy”.La variante Delta y su singular propagación en Sudamérica

Delta provocó grandes conflictos sanitarios en aquellas naciones que no habían inmunizado lo suficiente. En cambio, en aquellos países que ya habían avanzado con la campaña, la variante no causó crisis muy significativas. “Claramente, las restricciones a los vuelos de junio y julio, y el aislamiento de las personas que ingresaban al país, sirvieron mucho, y es lo que en definitiva nos diferenció de las naciones vecinas. En Chile y Brasil, Delta es predominante”, observa el científico del Conicet. En el último reporte del ANLIS Malbrán, se puede observar que si al 22 de agosto, tan solo el 2.1 por ciento de lo secuenciado correspondía a casos de Delta, un mes después, la cantidad de positivos con esta variante llegaba al 13 por ciento. Con lo cual, el incremento fue de seis veces en apenas un mes. De acuerdo al informe que elabora Proyecto País (MinCyT), en Gran Buenos Aires Delta representa el 13.5 por ciento y en CABA el 9 por ciento. Al momento, Gamma (Manaos) y Lambda (Andina) son las de mayor prevalencia en el territorio nacional. “Estamos viendo un aumento en la proporción de nuevos casos asociados a Delta. Sin embargo, la particularidad que exhibe América del Sur en relación a otras regiones en las que ingresó es que no se plasma con un aumento significativo en el número total de contagios que se reportan”, expresa Carolina Torres, doctora en Bioquímica y viróloga del Conicet. En naciones como Reino Unido o Israel, como ejemplos paradigmáticos, Delta no solo había reemplazado con velocidad a las variantes previas, sino que también había provocado nuevas olas. En esta región del globo, sin embargo, los casos se mantienen estables, o bien, a la baja. Esto se observa en el vecino trasandino que, aunque –como apuntaba Quiroga– tiene a Delta como predominante, demuestra un presente epidemiológico estable, con un promedio de 500 casos y 6 fallecimientos por jornada. “En Chile aumentaron de manera simultánea los casos con Delta y Mu, que reemplazaron a Gamma y Lambda. Hoy Delta representa el 80 por ciento de las detecciones y Mu un 13 por ciento”, explica Torres. En Brasil, el 90 por ciento de las nuevas detecciones corresponden a Delta, sin embargo, las cifras totales se mantienen estables, con un promedio de 15 mil casos diarios y 400 muertes.La vida que queremos

“Ante un relajamiento total de cuidados, la situación puede volver a empeorar, parecido a lo que sucede en Reino Unido, en que los no-vacunados se infectan todos. En cambio, si se mantienen los cuidados básicos y algunas de las restricciones a los eventos masivos puertas adentro, sumado a la consolidación de la vacunación pediátrica y adolescente, el problema de Delta puede ser prácticamente nulo”, proyecta Quiroga. “Todavía no podemos vivir como en 2019, pero no haría falta demasiado para llevar el número de casos prácticamente a cero”, se ilusiona. La pandemia enseñó que realizar proyecciones es muy complejo, de hecho, al coronavirus hay que comprenderlo a la luz de las dinámicas sociales y culturales de cada contexto. En este marco de incertidumbres variopintas, la ciencia funcionó como la mejor herramienta disponible. “El panorama es sumamente prometedor, pero hay que ir con bastante cautela todavía porque no tenemos un número cero de casos y se realizan aperturas para el ingreso de viajeros internacionales. Todos los que lleguen con virus, llegarán con Delta. El desafío será cubrir a toda la población pediátrica que, aunque suele no desarrollar cuadros graves, puede configurarse como un nicho de transmisión importante”, remata Torres.»Observaciones de AgendAR

La Argentina no vacunó rápido y bien, como dice mi colega Pablo Esteban. A lo sumo, está vacunando bien ahora, con fórmulas eficaces. Pero de rápido, nada. Nuestro país no se destaca en el Cono Sur ni en la región por su porcentaje de población con doble vacuna. Tiene un 52,2%, contra el 74,5% de Uruguay, el 74% de Chile, el 46,5% de Brasil y, como referencia muy divergente, el 55,7% de los EEUU. De modo que hoy estamos casi iguales a los EEUU en cuanto a números, pero por motivos muy diferentes: aquí porque todavía no llegaron suficientes vacunas, y allá porque el 33% de la población se niega a vacunarse. Las muertes acumulativas por millón de habitantes confirman un mal desempeño argentino en una región que, este año, llegó a ser la de peores números. La Argentina acumula 2531,98 muertes por millón, contra 1759,95 de Uruguay, 1955,20 de Chile, 2808,55 de Brasil (cifra muy dudosa, es necesario aclarar), y 2141,31 de los EEUU. La dinámica del Covid-19 en Argentina vio sólo dos olas: la de fines de invierno de 2020, en la que el país llegó a un pico de 788 muertes en un solo día el 1ro de Octubre, y la de otoño-invierno de este año, en que llegó a 602 muertes el 11 de junio. El primer pico fue motorizado por la cepa Kent inglesa, y el segundo pico por las dos regionales, la Manaos brasileña y la Andes de los países andinos, con muy poca aparición de la cepa Delta de la India, ya dominante sin embargo en toda la región, incluidos Brasil y los países andinos. El colega Esteban no se equivoca en esto: el cierre de fronteras, especialmente las aeronáuticas, este año hizo la diferencia. La zona más poblada de la Argentina, el cinturón de megalópolis desde La Plata hasta Córdoba y Mendoza, quedó aislada de la entrada masiva de la cepa Delta mientras se avanzaba con la vacunación. Esta última fuerza, la inmunización, ahora está pisando por primera vez los números de Argentina a la baja dentro de la región. Es una caída muy brusca desde el pico de la segunda ola. Y mayor que la de nuestros vecinos de mapa. Argentina tiene ahora 19,17 contagios por millón de habitantes, contra 34,97 de Uruguay, 43,96 de Chile y 71,9 de Brasil. Tal vez estamos empezando a ver la diferencia de performance entre vacunas. La población de esos países fue básicamente vacunada con Sinovac, muy disponible pero sólo de un 51% de eficacia a doble dosis, mientras que los dos caballitos de batalla del MinSal argentino tuvieron como piso el 79% de la Sinopharm y el 91,6% de la Sputnik-V como techo. Su único problema es lo que tardaron en ir llegando. Todavía los números argentinos de muertos por millón podrían ir mejorando a principios de 2022 comparados con los del resto del Cono Sur, si se comprobara que estas dos fórmulas, Sinopharm y Sputnik-V, promueven una respuesta inmune no sólo más eficaz sino más duradera y basada no tanto en anticuerpos como en la acción de los linfocitos T8. Chile y Uruguay ya están dando terceras dosis, por si las moscas. A recordar, estas fórmulas eran un plan B. El gobierno, como plan A, tuvo la AstraZeneca fabricada a razón de 25 y luego de 50 millones de dosis por mes a partir de agosto de 2020 en mAbxcience, Garín, Provincia de Buenos Aires. Inexplicablemente, el MinSal aceptó la imposición del financista mexicano Carlos Slim y el consentimiento del grupo Insud, dueño de mAbxcience, según la cual la vacuna formulada en bruto aquí se exportaría sin el fraccionamiento y distribución local de al menos el pedido inicial pactado y pagado por Argentina, de 22,4 millones de dosis. Ese ida en tambores y vuelta en ampollas de 14.800 km. por aire es de suyo un sinsentido logístico, aunque seguramente calmó la ansiedad de Slim de que aquí no nos quedaríamos con las vacunas de México. Por el contrario, México se quedó con las nuestras. Toda la producción de mAbxcience se lleva al país azteca, donde debía hacerse el proceso de terminación, o «filtering-filling», en laboratorios Liomont… que por empezar carecía de los filtros y redomas para ello. Aquí había y de sobra, a 240 y a 400 metros de distancia de mAbxcience, en Biogénesis Bagó y en Sinergium Biotech, empresas donde el grupo Insud es copropietaria y propietaria total respectivamente. Biogénesis es la mayor exportadora mundial de vacunas anti-aftosa, por dar una idea. Cuando empezaron a pasar la primavera y el verano sin que las 22,4 millones vacunas de AstraZeneca fabricadas en Argentina se pudieran suministrar en Argentina, el gobierno nacional prefirió priorizar el derecho privado sobre la necesidad nacional. Tenía argumentos de sobra para incautar menos de un mes de producción de mAbxcience, terminarla en Biogénesis o en Sinergium (¡sin salir siquiera de Garín!) y distribuirla rápidamente. Por el contrario, cuando en Liomont encontraron por fin los filtros y los frasquitos, las dosis de AstraZeneca fueron regresando al país en cuentagotas, mientras la rampa de contagios y muertes en Argentina se iba literalmente al demonio. Todavía en agosto de 2021 Liomont nos debía 9 millones de vacunas. Un éxito, lo de dejar decisiones críticas del estado en manos de multinacionales y billonarios amigos y re-filantrópicos. ¿Qué puede salir mal? Que Página 12 diga que aquí se vacunó rápido y prefiera no preguntarse cuántos argentinos murieron por la doble negativa del gobierno de intervenir en un contrato tan a contramano del interés argentino, periodísticamente hace ruido. Entiendo menos aún su distracción frente a la renuencia del gobierno a actuar de oficio y gobernar, cuando incluso ese mal contrato fue incumplido. Esta discusión hoy, gracias a el creciente aluvión de arribos de Sinopharm y Sputnik, se volvió contrafáctica y casi académica. Pero cuando estábamos finalizando 2020 ya con 55.000 muertos (muchos miles de los cuales no deberían haberse siquiera contagiado) la discusión era sanitaria, política, urgente y de vida o muerte. Ningún medio de opinión importante, fuera pro-gubernamental u opositor, quiso darla. Y todavía hoy se prefiere no mentar esa soga en casa del ahorcado. Pero ahí está. No llegamos por casualidad a tener 116.000 millones de muertos. Nos salvó la rápida reacción de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, al comprar Sputnik-V y Sinopharm cuando todavía sus ignotos fabricantes no tenían publicaciones en revistas occidentales u aprobaciones de la OMS, y menos aún de las agencias regulatorias de EEUU y la UE. De hecho, a la vacuna rusa la OMS todavía le encuentra el pelo en la leche, pese a que a una sola dosis da un 78,6% de protección, un 15,51% más que la AstraZeneca con dos (63,09%). Por esas cifras, la fórmula del Instituto Gamaleya ya fue autorizada por 70 países que suman 4000 millones de habitantes, la mitad de la humanidad. Recordamos que en la emergencia y cuando aún no era ministra, Vizzotti no sólo fue previsiblemente vapuleada por la oposición por decidir en soledad, ojeando traducciones precarias de informes escritos en cirílico y mandarín, y a puro talento de vacunóloga, a favor de fórmulas «flojas de papeles». También le pegaron varios popes de su propio palo político. En EEUU, donde sólo se usaron fórmulas de altísima eficacia (94,1% Moderna y 95% Pfizer BioNtech), el contagio sigue altísimo, con 281,8 casos por millón frente a nuestro 19,17%. Esto vuelve a sugerir que, dentro de ciertos parámetros, parece mejor tener más vacunados que mejores vacunas. Y es que los EEUU son un caso extremo que se va de registro: el tercio de población anti-vacunas está enfermando al resto del país. Ahora lo que está sumando diferencia protectora al cepo aéreo argentino es el despliegue vacunatorio y el testeo rápido de antígenos en los sitios de ingreso. Dentro de no mucho serán evaluados por la ANMAT dos de fabricación nacional, el de la UNSAM (Universidad de San Martín) y el de la FIL (Fundación Instituto Leloir). Sin herramientas de ese tipo, un regreso rápido al egreso e ingreso irrestricto a través de nuestras fronteras promete ser un búmerang. Con poco más de la mitad de su población con doble vacuna y alrededor de 15 millones de habitantes sin ninguna vacuna (un tercio del total, exactamente como en EEUU), si se eliminaran totalmente las restricciones a los viajes internacionales la Argentina estaría muy a tiempo de una irrupción de cepa delta y una tercera ola. Cepa que en el Cono Sur, salvo aquí, ya se impuso sobre las demás porque es un 160% más contagiosa que la cepa original Wuhan del SARS CoV2. Sucedió en Gran Bretaña y en Israel, y cuando sus respectivas poblaciones estaban mejor vacunadas que la nuestra a fecha de hoy. Hasta que más de un 80 por ciento de los argentinos, adultos y niños, no tenga su doble dosis de fórmulas efectivas, aquí no se puede hablar de inmunidad colectiva.Daniel E. Arias