Hace 2 meses y un día dimos nuestra opinión sobre el asunto. Pero hoy medios de circulación masiva agitan una aparente diferencia entre el ministerio de Economía (que habría incluido una partida en el presupuesto para su compra) y el de Defensa, que no quiere ser arrastrado a una compra, cara, sin una cuidadosa evaluación.

Nos parece oportuno entonces dar nuestro modesto aporte. Para los que ya la han leído, refrescamos simplemente nuestra observación final:

La compra del futuro caza supersónico de Argentina no puede dejar sin fondos el desarrollo nacional de drones. Tenemos urgencias en el aquí y el ahora, pero la robótica es el verdadero futuro de la aviación militar. Y, como se acaba de refrendar en la reciente guerra entre Azerbaiyán y Armenia, el futuro llegó hace rato.

oooo

Desde que a principios de mayo una comitiva de la China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) visitó Argentina para avanzar en el ofrecimiento de los aviones JF-17, los observadores de temas militantes en el mundo, y en especial en la región, están siguiendo de cerca el tema.

El portal especializado Zona Militar publicó hace una semana este análisis del embajador de Timor Oriental, Loro Horta, que es también especialista en la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur. Consideramos de interés reproducirlo. Como decía el poeta escocés Burns «Si algún Poder nos diera el don, de vernos a nosotros como otros nos ven…». Además, nos da ocasión de dar la opinión de AgendAR sobre el asunto.

«Este acuerdo podría suponer un cambio significativo para Argentina y para el mercado de armas en Sudamérica.

Según los informes, los dos gobiernos discutieron la posibilidad de vender a Argentina aviones de combate JF-17 chino-pakistaníes. Si el acuerdo sigue adelante, será el avión de combate más avanzado ofrecido por China a la región y podría allanar el camino para futuros acuerdos de armas con otros países sudamericanos.

No es la primera vez que se anuncia un importante acuerdo armamentístico entre China y Argentina. En 2015, los dos países firmaron un acuerdo para la compra de varios sistemas de armas por parte de Argentina. Estimado en 1.000 millones de dólares, el acuerdo incluía buques de guerra, vehículos blindados y aviones de combate. Aquel mismo año, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, anunció que el JF-17 estaba entre los artículos que se comprarían a China.

Estos acuerdos se firmaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2015), la dirigente peronista y de izquierda que estableció estrechos vínculos con China. La elección del presidente de derecha Mauricio Macri en diciembre de 2015 llevó a la cancelación de estos proyectos. Pero desde 2019, con el regreso de un gobierno peronista y con Kirchner como vicepresidenta, se están resucitando estos acuerdos armamentísticos.

Las crisis financieras de Argentina y la falta de divisas con las que adquirir costosos sistemas de armamento han sido durante mucho tiempo un obstáculo para que China vendiera equipos de defensa a Argentina. Sin embargo, han surgido varios factores que aumentan las probabilidades de éxito de las empresas armamentísticas chinas.

La Fuerza Aérea Argentina ha llegado a un punto crítico en su inventario de aviones de combate. Durante décadas, el avión interceptor Dassault Mirage III, de fabricación francesa, fue la columna vertebral de la fuerza de cazas argentina. En 2015, debido al envejecimiento de las aeronaves y a las limitaciones presupuestarias, la Fuerza Aérea Argentina se vio obligada a retirar esos aviones de combate.

Desde hace seis años, Argentina no posee cazas interceptores, a pesar de que los países vecinos, Brasil y Chile, los poseen. Argentina ha intentado comprar nuevos aviones a varias naciones occidentales, pero el gobierno del Reino Unido mantiene un embargo de armas efectivo sobre el país desde la Guerra de las Malvinas de 1982.

El Reino Unido es especialmente sensible a las adquisiciones de aviones de combate, recordando que la mayoría de las bajas británicas en la Guerra de las Malvinas fueron infligidas por la Fuerza Aérea Argentina. En 2015, Argentina intentó adquirir cazas suecos JAS 39 Gripen, pero Suecia se echó atrás en la venta debido a la presión de Londres. Corea del Sur también retiró su oferta de vender a Argentina aviones de combate debido a la presión del Reino Unido. Incluso el hecho de que el asiento eyectable del JF-17 sea construido por una empresa británica ha sido un punto de controversia.

No sólo los mercados de armas occidentales están muy restringidos en Buenos Aires, sino que Argentina sigue al borde de la quiebra. Los cazas chinos son más baratos que los occidentales. Además, China ofrece modalidades de pago flexibles y períodos de buena voluntad, en los que los receptores no están obligados a pagar durante varios años o pueden hacerlo a plazos. Con Venezuela, fuentes estadounidenses afirman que China vendió armas en condiciones generosas a cambio de petróleo a bajo precio.

El hecho de que China esté dispuesta a producir conjuntamente el JF-17 y a compartir su tecnología con Argentina endulza aún más el acuerdo. Argentina prefiere desde hace tiempo los acuerdos que permiten la transferencia de tecnología en un esfuerzo por fortalecer su industria de defensa. Ambas naciones también están negociando la concesión de licencias para que Argentina produzca helicópteros y vehículos blindados chinos.

Aunque algunos políticos argentinos y algunos sectores del ejército se han opuesto a una estrecha cooperación militar con China, no han presentado ninguna alternativa. Todas las ramas del ejército argentino, no sólo la fuerza aérea, necesitan urgentemente una modernización.

Si el acuerdo sigue adelante, el proyecto JF-17 podría sentar las bases para la aparición de China como un importante proveedor de armas en una región antes dominada por Estados Unidos. Pero la estrategia de flexibilidad financiera de Pekín con Argentina va más allá de las armas.

Argentina es el segundo país más grande de América Latina y miembro del G20. Su extenso y poco poblado territorio es rico en recursos naturales. En marzo, los medios de comunicación argentinos, citando fuentes de la oficina del Presidente, informaron de que China y Argentina estaban negociando 15 proyectos de infraestructura por valor de 30.000 millones de dólares. Las empresas chinas han invertido unos 15.000 millones de dólares en el sector petrolero del país. Argentina es también una importante fuente de exportaciones agrícolas (incluida la soja) a China.

Los beneficios a corto plazo de la venta de armas no son la principal prioridad de Pekín. Los beneficios políticos y económicos a largo plazo son los principales motores de la estrategia de Pekín en Argentina.

A pesar de sus muchos problemas, Argentina es un país regional importante. Pekín lo reconoce y se compromete a consolidar su presencia en Argentina en un momento en que el país necesita desesperadamente ayuda.»

Observaciones de AgendAR:

El Dr. Loro Horta observa correctamente que el JF-17 es el caza multirrol supersónico monomotor más accesible de cuantos puede comprar Argentina sin que el Reino Unido logre bloquear la venta. Su único componente esencial británico, el asiento eyector Martin Baker, es reemplazable por similares chinos y rusos.

Pero fundamentalmente la aviónica, el motor y el armamento adjunto son chinos y rusos. Su Graciosa Majestad seguramente tiene modos, medios

e incluso multimedios que intentarán bloquear la operación, pero por primera vez en la historia juegan con la cancha inclinada en contra.

Hay que descartar «de oficio» la chatarra que EEUU nos está tratando de vender, también un poco de oficio, sin esperanzas y más por las apariencias. Son

F-18 Hornet y/o F-16 sin motor, destripados de aviónica y con las células gastadas por miles de horas de vuelo. Están en el cementerio aeronáutico de

Davis Monthan en Tucson, Arizona. Aunque nos los ofrezcan a precio de regalo, «reconstruidos a nuevo» (es un decir) y con un moño, no nos sirven. Máxime con la costumbre yanqui de vender el avión sin más armas que un cañón de 20 mm.

Y con la costumbre anexa de dejarte sin repuestos al más mínimo entredicho de cancillerías. Y con la costumbre anexa a esta última de encajarte aviónica de código cerrado: esta evita simultáneamente el auto-mantenimiento y te obliga a contratarlo en origen, pero además hace que el avión no pueda siquiera volar si la misión va contra algún enemigo que no figure en la lista oficial de enemigos autorizada por los EEUU. Está llena la dirigencia política y militar de la Argentina de viudas de la OTAN que quieren esto: aviones para intervenir en las guerritas de los EEUU y/o para desfile aéreo, y jubilarse con alguna atención de la Lockheed para el comprador. ¿Otra vez sopa? Ya tomamos demasiada.

Horta, de todos modos, nos pinta más desesperados por el JF-17 de lo que realmente estamos. La posible fabricación nacional del caza que, al parecer, ofrece CATIC es un asunto de conveniencia recíproca, no únicamente argentina. Quisiera recordarle a don Loro (¿podemos llamarlo así?) que hemos tenido tiempos mejores, pero somos fabricantes aeronáuticos desde 1927, y no todo lo que fabricamos era ajeno y/o malo.

Por el contrario, algunas veces era demasiado bueno, como el Pulqui II, que aquí fue abortado en su momento de madurez técnica cuando Timor Oriental todavía era una colonia portuguesa, y no de las más prósperas, y la ciudad-estado que refrenda la titulación académica de don Loro era una base naval británica. Lo dicho: cascoteados, pero fabricantes.

Este aparato, el JF-17, tiene otros clientes que ya compraron algunos aparatos (Nigeria y Myanmar) y una larga lista de otras fuerzas aéreas de medianos o escasos recursos muy interesadas. Los pedidos pueden superar rápidamente la escueta capacidad de fabricación de PAC

(Pakistani Aeronautical Complex), que además tiene que satisfacer a su propia fuerza aérea, cuya demanda es la de un país en una guerra de baja intensidad con la India.

Pakistán tiene una flota considerable de JF-17 de bloques anteriores al III. Éste último, por velocidad y aviónica es muy superior a las versiones anteriores, realmente, otro avión. PAC debe dedicar mucha de su capacidad a actualizar al standar III sus aparatos anteriores. Realmente, los pakistaníes tienen un caza magnífico y un cuello de botella en la fábrica. Les envidio ese problema, pero sigue siendo un problema. Que no sea también el nuestro.

En suma, que a China y a Pakistán les CONVIENE que fabriquemos parte del avión aquí, si pretenden:

a) mostrar que pueden equipar a otros clientes sudamericanos sin largas listas de espera,

b) darles servicios de posventa que no estén en las antípodas.

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) de Córdoba, en ese sentido, puede ser ese punto de apoyo sin el cual Sudamérica (y máxime con los EEUU defendiendo su quintita aeronáutica con uñas y dientes), será un hueso imposible de roer para chinos y pakistaníes.

En el ajedrez geopolítico que se va configurando, si el cierre de la actual FAdeA fue un objetivo de las embajadas de EEUU y el Reino Unido desde 1982, hoy las presiones contra esa planta cordobesa se volverán enormes. Ignoro cómo blindarla políticamente, salvo con órdenes de trabajo.

Brasil, único país de la región comparativamente con mayor capacidad de fabricación aeronáutica (bueno,

muchísimo mayor) se asoció a SAAB para hacer en EMBRAER el espléndido monomotor Gripen, aunque por ahora les cuesta U$ 120 millones por pieza. Difícilmente China y Pakistán busquen un acuerdo de fabricación del JF-17 en Brasil.

Chile, con capacidades locales en industria aeronáutica muy inferiores a las argentinas, es un coto aeronáutico de la OTAN: ahí le echan flit a toda compra «no ortodoxa», es decir que no venga del Atlántico Norte. Por ahora esto supone para nuestro vecino un futuro lleno de cazas F-16 de distintos bloques, con algunos componentes no intercambiables, y por ende difíciles de mantener volando. Impresionan por la cantidad (46), pero 36 son de 2da mano y tienen esa limitación.

Venezuela ahora ha comprado 24 cazas rusos Sukhoi 30 doble turbina, y Perú tiene algunos MiG29 que a veces logran seguir volando. Todos son buenos aparatos, pero la hora de vuelo con dos motores de a lo sumo 2000 horas de duración se vuelve muy cara, y los talleres quedan lejos… Lo mismo pasa con la duración de la célula: rara vez llega a las 4000 horas, y eso si no se anduvo practicando acrobacia con armamento, tanques de combustible y otras cargas subalares.

Los rusos (y también los chinos) fabrican sus aviones para la guerra, no para desfile, de modo que no se esmeran en hacerlos durar 6000 horas, según las costumbres OTAN: creen que eso, si se arma una podrida en serio, es tirar plata que podría emplearse mejor fabricando aeronaves de reposición.

Y no es un criterio tan estúpido. En 1973, cuando la guerra de Iom Kippur, Israel perdió entre 102 y 128 jets de combate en 19 días. Terminó la guerra con una fuerza aérea rehecha de aviones nuevos, traídos en puente aéreo desde los EEUU. La letalidad del armamento tierra aire y aire-aire se ha vuelto tan brutal que los cazas multirrol rara vez duran más de 20 horas en operaciones, cuando se trata de guerras simétricas entre estados-nación que ponen toda la carne al asador. Y las expectativas de supervivencia del material (y de los pilotos) bajan aún más cuando hay muchas operaciones de ataque a superficie.

Lo cual trae a cuento otro problema más: los pakistaníes, tras muchas décadas de modesto autoabastecimiento en el negocio aeronáutico, con el JF17 Block III de pronto se volvieron un intempestivo oferente «World Class». Pero tanto ellos como los chinos y los rusos no sólo ofrecen material menos durable que el estándar OTAN, sino que por lo mismo, no son países a los que se pueda comprar armamento de segunda mano.

Pero para comprarles a estos fabricantes aviones nuevos, todos ellos -salvo China- tienen un cuello de botella bastante peliagudo a la hora de la fabricación. Les está costando un poco el auto-equipamiento. No es falta de recursos humanos ni de talento industrial: sólo de plata.

Todo lo cual lleva a esto: lo que se compre a estos oferentes novedosos debe incluir el máximo posible de fabricación argentina. No por quitarle el pan de la boca a los esforzados trabajadores aeronáuticos pakistaníes, chinos o rusos, sino porque en Sudamérica nadie tiene ganas de esperar una década para tener 12 cazas. O peor aún, estar sacándole las telarañas a una flota de cazas todavía con bastantes horas de vuelo por cumplir, pero en tierra por falta de servicio de posventas, o porque éste servicio queda en otro hemisferio. Es el caso de los MiG29 peruanos.

Vuelvo al artículo del Sr. Hora: insisto, no estamos condenados al JF-17 sólo porque nos ofrezcan integrar aquí algunos componentes de la célula. No queremos pagar por el derecho de pintarlo: aunque venimos haciendo lo imposible por demostrar lo contrario desde 1956, somos fabricantes. Podemos negociar de otro modo.

Los últimos datos de precios son que listo para el vuelo pero pelado de toda arma salvo el cañón de 23 mm., cada JF-17 anda en U$ 35 millones, que se va a U$ 50 millones con 2 misiles de infrarrojo de corto alcance y 2 más radáricos de mediano alcance. No creo que podamos pagar esos precios, y un avión sin misiles antiaéreos y antibuque, y sin bombas inteligentes, nos resulta tan útil como un rottweiler desdentado.

Máxime si hay que añadir a la cuenta lo que seguramente querrán recargar pakistaníes y rusos por la transferencia de tecnología. No es una oferta conveniente para nadie, porque deja a nuestro país y a la región sin un servicio de posventas

creíble, y que tengamos ese servicio va a favor de PAC y de CATIC.

Pero si PAC y CATIC nos dejan fabricar en Argentina y bajo licencia la turbina, eso es algo que la Argentina puede redestinar a

la aviación militar del futuro: los drones. Y una propuesta así da para sentarse a conversar. Hasta la semana pasada, era lo mismo que probablemente le estamos diciendo a los oferentes rusos, cuya oferta nos resultaba impagable por definición. Los rusos ofrecían únicamente cazas bimotores: el doble de turbinas a mantener… y lo poco que duran, además. No nos sirven.

Esta semana los rusos mostraron el Checkmate, o Jaque Mate, un 5ta generación stealth monomotor. Lo que se vio tiene toda la pinta de una maqueta estática, aunque acompañada de un videoclip aparentemente destinado a pasar la gorra entre posibles socios que pongan plata para desarrollar un modelo final. Es el modo en que Sukhoi terminó de pulir su fantástico caza Su-57, pero nada en lo que podamos engancharnos sin estudiar mejor las condiciones de entrega. El cuello de botella de fabricación de los rusos es terrible: en 2011 anunciaron que dotaban a la aeronáutica rusa de una flota de 80 Su-57, y este año la fábrica logró entregar… el segundo.

Asociada a este desarrollo, la Hindustan Aeronautics Ltd. de la India se bajó, harta de esperar, y se puso a comprar aviones occidentales. Al menos uno de los países aludidos por el clip, los Emiratos Árabes, sin ingeniería aeronáutica propia, podría bancarse la espera a cambio de un aprendizaje en fabricación. Dudo que esto sea para nosotros, salvo que incluya construcción de turbinas en Argentina.

El JF-17 es una combinación rara de rasgos de diseño de 4ta y de 5ta generación, lo que se ha llamado un generación 4,5, o 4 +. No es «stealth», dispersor de la radiación de radar. Pero por ser pequeño, de sección frontal reducida, con un radomo de materiales compuestos por nariz y por tener los compresores de turbina bien escondidos dentro del fuselaje, no es fácil detectarlo.

El JF-17 Block III tiene un excelente radar AESA capaz de seguir múltiples blancos a distancias de casi 200 km, lo que con misiles radáricos de largo alcance es un combo tremendo. Inevitablemente, tanto si lo compramos como si no, en Argentina terminaremos desarrollando algo parecido a ese AESA por ingeniería inversa: somos

buenos fabricantes de radares gracias a INVAP.

Si CATIC y PAC nos hacen una oferta más decente en precio y prestaciones de armamento antiaéreo y antibuque, y se dignan en considerar la fabricación local de la turbina W-13 Taishan en su última versión, todo es conversable. Esa turbina quema mejor, y por ello tiene más alcance y produce menos humo. Esto es importante: en un «dogfight», una pelea acrobática, la estela de humo delata visualmente la ubicación del caza, que el tamaño minúsculo del JF-17 y su esbeltez casi de misil disimulan bien.

Sería un error creer que el JF-17 es la única opción china: hay otro caza chino monomotor más caro pero de mayores capacidades, el J-10, con una célula distinta: tiene ala delta y canard, y su origen se remonta a

Israel Aeronautical Industries y a los años ’80. El J-10 en origen fue el caza

Lavi, cuya fabricación fue bloqueada por EEUU y Lockheed: era bastante superior al entonces novedoso

F-16 de Lockheed, con el cual el Lavi hubiera competido en franca ventaja.

Hubo una bronca tremenda por parte de Israel, y en el gabinete los ministros se agarraron a piñas (literal) por este tema de la cancelación. Producida ésta, ni corto ni perezoso, Israel le vendió vengativamente el diseño del Lavi a China, que lo desarrolló a fondo. Ambos aviones por fuera siguen siendo casi idénticos.

El JF-17 tiene prestaciones únicas en aviónica y armamento porque hereda los del J-10 C. Puesta la Argentina a elegir entre ambos, el J-10 C es una mejor máquina, probablemente más veloz, duradera y con mayor capacidad de carga de munición, aunque también más cara.

Esto no hay suficientes maneras de repetirlo: aunque las ofertas de Rusia en el aquí y ahora sean todas de bimotores, si incluyen la fabricación local de las turbinas, todo cambia. Algunos quieren cazas capaces de combatir hoy mismo. En AgendAR preferimos poder fabricar motores y ser disuasivos durante décadas.

Lo que no podemos es enterrar tanta plata en la compra de cazas supersónicos que le costarán presupuesto a

las cosas que querríamos exportar: son el caza de entrenamiento avanzado argentino

Pampa III block II, si alguna vez logramos conseguimos acopiar componentes para fabricar 12 por año, y a futuro, el entrenador primario

IA-100. Y eso porque entre un avión y una fábrica de aviones, elegimos la fábrica. Entre otras cosas, porque aparte de trabajo calificado y exportaciones, nos dará más aviones.

Más aún, tampoco podemos cajonear el proyecto más interesante y ambicioso al que se refirió el brigadier Xavier Isaac: comprar jets de transporte civil, transformarlos en AWACS (aviones de vigilancia y control aeronáutico) o en aviones tanqueros; es decir en multiplicadores de capacidades de combate de cualquier flota. Porque esos proyectos también son de exportación, y ya tenemos dos décadas diseñando radares y detectores ópticos, incluso espaciales.

Más importante aún, la compra del futuro caza supersónico de Argentina no puede dejar sin fondos el desarrollo de los drones de INVAP. Tenemos urgencias en el aquí y el ahora, pero

la robótica es el verdadero futuro de la aviación militar.

Y como se acaba de refrendar en la reciente guerra entre Azerbaiyán y Armenia, el futuro llegó hace rato.

Daniel E. Arias

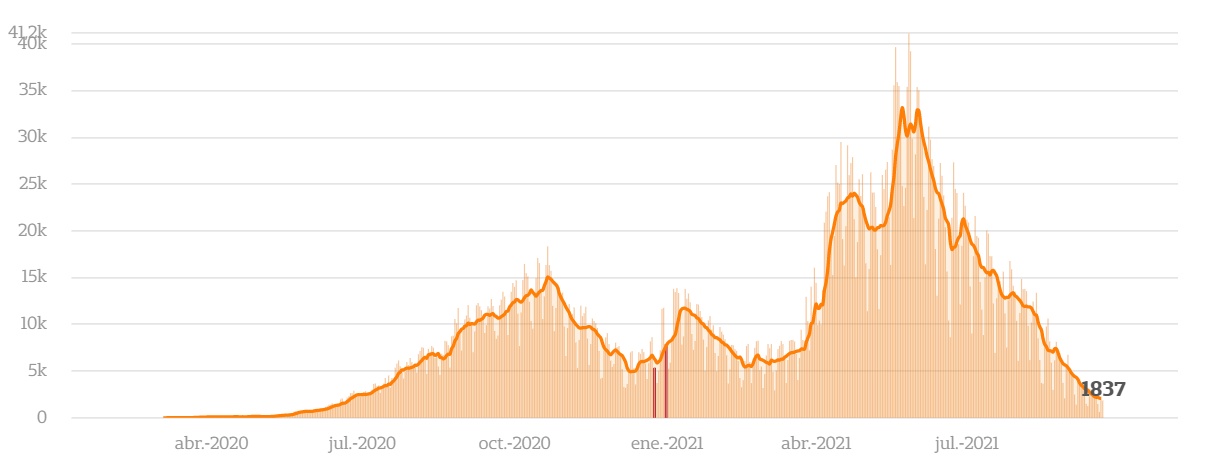

Los peores momentos de la pandemia en el país se registraron entre el 15 de mayo y el 3 de junio pasados, con las cifras más dramáticas y días de entre 22.000 y 41.000 nuevos infectados. El récord de contagios en un mismo día fue el 27 de mayo, con 41.080 casos positivos y una media semanal de 30.882; un día después, el promedio alcanzó los 31.416, cuando se habían notificado 39.207 nuevas infecciones.

El promedio semanal más alto de toda la pandemia se dio el 23 de mayo con 33.171 casos; con un nuevo salto, después de varias jornadas en baja, el 2 de junio la media fue de 32.860 y los casos en esa fecha alcanzaron los 35.017. Ayer se informaron 2162 nuevos contagiados y 90 fallecidos; sin embargo, para González Ayala, “no se debe crear un optimismo desmesurado, sino que hay que estar atentos y cautos viendo la experiencia de otros países de la región».

“Hay brotes en los que no se realizó un estudio genómico y la tortuga se puede escapar, porque ahí no hay una vigilancia genómica importante. Ahora, además, hay circulación de otros virus como sincitial respiratorio, influenza, por lo que está la cancha embarrada”, grafica González Ayala.

«El cierre de los aeropuertos, principalmente el internacional de Ezeiza, los controles, una competencia con la variante gamma (o Manaos), la de mayor circulación en la segunda ola y el aumento de la vacunación, con esquemas completos» son las razones enumeradas por el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. “Son hipótesis, principalmente la disputa del territorio con otras variantes. En la medida que se aumente la vacunación con dos dosis disminuirá la transmisibilidad de delta, aunque en Brasil es la variante que predomina, con una tasa de vacunación similar a la de acá”, agrega López.

Más allá de que el cierre de aeropuertos fue clave para contener la delta en la opinión de algunos expertos, son muchos los países que tuvieron mayor conectividad, como por ejemplo Brasil y Colombia, en la región, donde tampoco se registra una situación dramática por la variante. En el país, la medida fue discutible y generó polémica, sobre todo por la cantidad de argentinos que permanecieron varados en el exterior.

Con la hipótesis de la competencia, lanzada hace varios meses por uno de los integrantes de comité de expertos que asesora al Presidente, coincide el infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Ricardo Teijeiro. “El hecho de que haya gran circulación de Manaos y Andina no permitió el despliegue de otras. Hubo un impacto muy fuerte en la segunda ola y muchas personas se contagiaron, por lo que lograron protección. Además, las vacunas ya están actuando”, explica.

“Se esperaba tener una ola anticipada de la nueva variante, pero no se dio. Es favorable la época del año que estamos atravesando, el hecho de no estar encerrado y hacinados es una ventaja, aunque no sabemos cómo se comportará la enfermedad. El verano pasado hubo un pico por los movimientos (turísticos), pero no había vacunas. En este momento estamos mejor parados”, agrega.

De acuerdo con la información oficial hay 20.324.371 de argentinos que completaron el esquema con dos dosis (44,79% de la población) mientras que 8.746.007 cuentan con una dosis (19,27%), es decir que hay 29.070.378 (64%) con al menos una dosis. La Ciudad de Buenos Aires tiene el 59% de sus residentes mayores de 18 años con esquema completo, seguida en este rubro por las provincias de La Pampa (58%), Tierra del Fuego (52%) y Santa Fe, Córdoba y La Rioja (las tres cercanas a cubrir el 50%).

RESUMEN, A HOY:

“Si habrá un rebrote o repunte dependerá de la vacunación, si se mantiene alto el ritmo [de inmunizaciones] para prevenir los casos más graves y los fallecimientos”. “Soy cauto y optimista; hay que seguir con los testeos para detectar si delta está circulando o no y, fundamentalmente, mantener los cuidados personales porque no se puede descartar un nuevo rebrote”, dice López.

La apertura de actividades y nuevas medidas anunciadas hoy por el gobierno nacional no son desmedidas, según Teijeiro, aunque no deberían cesar los controles. “Hay que ir actuando a medida que se vea cuál es la circulación epidemiológica. Si aumentan los casos, la circulación, habrá que considerar ciertas medidas preventivas. Todo el mundo tomó iniciativas y después tuvo que retroceder. Puede llegar a haber un rebrote porque el virus, donde tuvo la posibilidad, lo hizo”, anticipa.

Agregamos a esta extensiva crónica una afirmación del mes pasado de la ministra de Salud Carla Vizzotti «El 70% de los viajeros que dieron positivo tuvieron variante Delta».

Los peores momentos de la pandemia en el país se registraron entre el 15 de mayo y el 3 de junio pasados, con las cifras más dramáticas y días de entre 22.000 y 41.000 nuevos infectados. El récord de contagios en un mismo día fue el 27 de mayo, con 41.080 casos positivos y una media semanal de 30.882; un día después, el promedio alcanzó los 31.416, cuando se habían notificado 39.207 nuevas infecciones.

El promedio semanal más alto de toda la pandemia se dio el 23 de mayo con 33.171 casos; con un nuevo salto, después de varias jornadas en baja, el 2 de junio la media fue de 32.860 y los casos en esa fecha alcanzaron los 35.017. Ayer se informaron 2162 nuevos contagiados y 90 fallecidos; sin embargo, para González Ayala, “no se debe crear un optimismo desmesurado, sino que hay que estar atentos y cautos viendo la experiencia de otros países de la región».

“Hay brotes en los que no se realizó un estudio genómico y la tortuga se puede escapar, porque ahí no hay una vigilancia genómica importante. Ahora, además, hay circulación de otros virus como sincitial respiratorio, influenza, por lo que está la cancha embarrada”, grafica González Ayala.

«El cierre de los aeropuertos, principalmente el internacional de Ezeiza, los controles, una competencia con la variante gamma (o Manaos), la de mayor circulación en la segunda ola y el aumento de la vacunación, con esquemas completos» son las razones enumeradas por el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. “Son hipótesis, principalmente la disputa del territorio con otras variantes. En la medida que se aumente la vacunación con dos dosis disminuirá la transmisibilidad de delta, aunque en Brasil es la variante que predomina, con una tasa de vacunación similar a la de acá”, agrega López.

Más allá de que el cierre de aeropuertos fue clave para contener la delta en la opinión de algunos expertos, son muchos los países que tuvieron mayor conectividad, como por ejemplo Brasil y Colombia, en la región, donde tampoco se registra una situación dramática por la variante. En el país, la medida fue discutible y generó polémica, sobre todo por la cantidad de argentinos que permanecieron varados en el exterior.

Con la hipótesis de la competencia, lanzada hace varios meses por uno de los integrantes de comité de expertos que asesora al Presidente, coincide el infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) Ricardo Teijeiro. “El hecho de que haya gran circulación de Manaos y Andina no permitió el despliegue de otras. Hubo un impacto muy fuerte en la segunda ola y muchas personas se contagiaron, por lo que lograron protección. Además, las vacunas ya están actuando”, explica.

“Se esperaba tener una ola anticipada de la nueva variante, pero no se dio. Es favorable la época del año que estamos atravesando, el hecho de no estar encerrado y hacinados es una ventaja, aunque no sabemos cómo se comportará la enfermedad. El verano pasado hubo un pico por los movimientos (turísticos), pero no había vacunas. En este momento estamos mejor parados”, agrega.

De acuerdo con la información oficial hay 20.324.371 de argentinos que completaron el esquema con dos dosis (44,79% de la población) mientras que 8.746.007 cuentan con una dosis (19,27%), es decir que hay 29.070.378 (64%) con al menos una dosis. La Ciudad de Buenos Aires tiene el 59% de sus residentes mayores de 18 años con esquema completo, seguida en este rubro por las provincias de La Pampa (58%), Tierra del Fuego (52%) y Santa Fe, Córdoba y La Rioja (las tres cercanas a cubrir el 50%).

RESUMEN, A HOY:

“Si habrá un rebrote o repunte dependerá de la vacunación, si se mantiene alto el ritmo [de inmunizaciones] para prevenir los casos más graves y los fallecimientos”. “Soy cauto y optimista; hay que seguir con los testeos para detectar si delta está circulando o no y, fundamentalmente, mantener los cuidados personales porque no se puede descartar un nuevo rebrote”, dice López.

La apertura de actividades y nuevas medidas anunciadas hoy por el gobierno nacional no son desmedidas, según Teijeiro, aunque no deberían cesar los controles. “Hay que ir actuando a medida que se vea cuál es la circulación epidemiológica. Si aumentan los casos, la circulación, habrá que considerar ciertas medidas preventivas. Todo el mundo tomó iniciativas y después tuvo que retroceder. Puede llegar a haber un rebrote porque el virus, donde tuvo la posibilidad, lo hizo”, anticipa.

Agregamos a esta extensiva crónica una afirmación del mes pasado de la ministra de Salud Carla Vizzotti «El 70% de los viajeros que dieron positivo tuvieron variante Delta».