Italia ya exige certificado de vacunación para el ingreso a restaurantes y espectáculos

Con más del 60% de la población italiana mayor de 12 años ya inmunizada, desde este viernes 6 de agosto el denominado «pase verde» permitirá solo a personas vacunadas o que presenten un test negativo de covid ingresar a espacios cerrados dentro de los restaurantes, además de «espectáculos, eventos y competiciones deportivas. La pregunta no es si algo parecido sucederá en Argentina, sino cuándo.

El Gobierno italiano considera extender al transporte de media y larga distancia el denominado «pase verde», que desde el viernes permitirá a personas vacunadas asistir a museos, eventos y congresos, y también a restaurantes en espacios cerrados de todo el país. «Sería justo extenderlo», afirmó el ministro de Salud Roberto Speranza en declaraciones que reprodujo el lunes el diario Repubblica, al ser consultado sobre la posibilidad de que, desde septiembre, el «pase verde» se exija también para los trayectos en tren y en avión de media y larga distancia. El Gobierno italiano extiende también el pase verde a las personas que hayan recibido una sola dosis de las vacunas que requieren dos aplicaciones. Puede obtenerse también con un test negativo con 48 horas de antigüedad o demostrando un certificado de alta de la enfermedad en los últimos seis meses.Comentario de AgendAR:

El pase sanitario obligatorio comienza a ser efectivo en varios países de la Unión Europea. La ciudad de Nueva York anunció hoy que será obligatorio en restaurantes, teatros y gimnasios… Por eso la pregunta no es si veremos algo parecido, obligatorio, en Argentina, sino ¿cuándo? Ciertamente no será antes que un porcentaje de la población bastante mayor al actual esté vacunado. Y tampoco antes de las elecciones de noviembre (con algunas excepciones, como en Jujuy). No porque los opositores a una medida así sean mayoría, sino porque aún una minoría «intensa» conserva un apreciable poder de veto en la sociedad moderna. Pero estamos razonablemente seguros que en el año próximo veremos algo parecido en Argentina. Y en la mayoría de los países. En muchos casos, no por una decisión explícita de los gobiernos, sino por la lógica empresaria, se exigirá en los transportes de larga distancia y por los grandes empleadores. Como señalamos aquí, eso ya está sucediendo.El picosatélite argentino, el sueño que nació en una escuela – Video

A finales de este año se lanzará el primer picosatélite argentino, un artefacto de 10 x 5 x 5 centímetros y de menos de medio kilo de peso, que será impulsado al espacio el próximo 20 de diciembre desde Cabo Cañaveral.

(El término «picosatélite» se aplica a satélites artificiales con una masa entre 0,1 a 1 kg. Se utilizan cada vez más para por el bajo costo de ponerlos en órbita). Hace algo más de un año y medio atrás, el proyecto comenzó desarrollando prototipos de picosatélites con alumnos de la Escuela Técnica N° 5 de Mar del Plata. Poco tiempo después, el equipo ganó el primer premio de Innovación del Ministerio de Educación y también accedió al financiamiento de un ANR (Aporte No Reembolsable) del Ministerio de Desarrollo Productivo por $ 14.500.000, que les permitió apuntalar el desarrollo del picosatélite. El lanzamiento se realizará en diciembre con la compañía SpaceX de Elon Musk en un cohete Falcon 9. Permitirá que el pico satélite llegue hasta los 500 kilómetros de altura, y quedará girando de polo a polo, pasando sobre Argentina una vez por día. El lanzamiento estará a cargo del grupo Neutrón, una aceleradora de startups, y de Innova Space. Ambas entidades se reunieron con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero que destacó que «es un proyecto muy importante porque impacta en el despliegue de la economía del conocimiento, un sector que viene creciendo con nuestro gobierno y que permitirá darle conectividad a las zonas rurales del país, ya que está pensado para dar cobertura de comunicación donde no la hay, principalmente áreas agrícolas y mineras». El desarrollo de estos picosatélites permite que los costos de lanzamiento sean menores, ya que es una producción de tecnología de bajo costo, peso y tamaño producido en Mar Del Plata, en el laboratorio instalado en las oficinas del grupo Neutron.El primer picosatélite de América Latina es argentino y lo desarrolló @innova_space. La empresa pudo avanzar con este sueño gracias al Programa Soluciona.

— Ministerio de Desarrollo Productivo (@produccion_arg) August 3, 2021

Potenciar la economía del conocimiento ayuda a crecer a toda la Argentina. #IndustriaArgentina pic.twitter.com/0EBrDANLHv

Cicaré entrega su helicóptero n° 100 (?)

La fábrica argentina de helicópteros fundada en Saladillo, provincia de Buenos Aires, por Augusto «Pirincho» Cicaré en los ’70, acaba de entregar el número 100. La gente del palo aeronáutico dice, medio en broma, que tal vez hayan sido más de 100, pero probablemente la empresa decidió dar un número redondo para hacer un evento mediático.

Si es raro que alguien fabrique helicópteros en la Argentina, más raro aún es que los exporte a sitios tan distantes como la Isla Mauricio, en el Océano Índico, o Australia, donde se lo puede ver controlando canguros rojos. Y todavía más extraño resulta que en realidad Cicaré ya no sepa cuántos helicópteros fabricó, pero es el caso. Me gustaría también decir que es raro que este diseñador genial e intuitivo sea más conocido en el exterior que en su propio país. Pero esas excepciones entre nosotros, compatriotas, son más bien reglas. En Saladillo, esa pequeña ciudad agropecuaria de la depresión bonaerense del Río Salado, «Pirincho» empezó a diseñar helicópteros a ojo y construirlos a mano en la adolescencia, en 1961. Viendo que volaban bien, «se corrió la bola» en las vecindades, y luego en el ambiente de los aeroclubes del país, que es un pañuelo. De modo que nunca le faltaron compradores. En materia regulatoria, la Fuerza Aérea (autoridad aeronáutica civil en aquel entonces), estaba más bien ocupada con la homologación de sus propios aviones (fabricados en el Área de Materiales Córdoba) y los monomotores de otros fabricantes privados. Hasta los ’70, el mundillo de los fabricantes artesanales de vehiculos voladores muy livianos sencillamente no caía en ninguna categoría supervisable, de modo que era un alegre Far West. Y es que la FAA tenía bastante trabajo en la aviación considerada «seria». Antes de la presidencia de Carlos Menem, nuestro primer presidente con brevet de piloto, teníamos paradójicamente varios fabricantes, de los cuales algunos, como Aeroboero, llegaron a producir 4.000 aviones a lo largo de 60 años, e incluso exportarlos en la región. Pero tras dos gobiernos del aeronauta Menem cerraron o quebraron todos… salvo Cicaré. En los ’70, Pirincho Cicaré empezó a llevar números y a homologar sus aparatos cuando pasó de tener taller a tener fábrica, fundada formalmente. Ésa es la razón por la cual el evento del helicóptero número 100 tal vez haya quedado atrás hace un tiempo. La construcción artesanal y bajo pedido firme explica que ese centenar aproximado de helicópteros livianos haya transitado por ya 12 modelos distintos hoy fuera de producción, 5 modelos en oferta actual y 2 en desarrollo. Entre ellos se destaca el único helidrón de peso mediano de Sudamérica, sobre el cual AgendAR publicó El dron argentino, RUAS-160, recibe su primer premio y El dron nacional: INVAP amplía la información sobre RUAS-160.

El RUAS 160, una máquina robótica dual de 160 kg capaz de levantar 80 kg. de carga útil, de uso tanto agropecuario como militar. Fue co-desarrollada para la agricultura de precisión con la firma nuclear y aeroespacial barilochense INVAP y Nicolás Marinelli, un productor agropecuario santafesino.

Las otras dos cosas que explican por qué Cicaré pasó por tantos modelos pero tan pocos helicópteros tiene varias respuestas posibles: desde 1982 la Argentina hizo todo lo posible por reventar su industria aeronáutica, de modo que el hecho de que la fábrica de Saladillo siga existiendo -y goce de buena salud económica- es más bien un milagro que habría que celebrar cada día.

Por lo demás, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que deberían ser propulsores naturales de un fabricante nacional de helicópteros, no se sienten muy a gusto con los aparatos calificados -por peso y motorización- como ULM, Ultra Light Machines, ultralivianos: en general prefieren importar helicópteros más resistentes y pesados. En realidad, dado que produce viajes y comisiones y ya forma parte de su cultura, prefieren importar.

Sin embargo es obvio que a Cicaré, cuyos diseños han sido suficientemente buenos como para ser objeto al menos en una ocasión de robo de patentes por un gran fabricante mundial de helicópteros militares, se le podrían pedir aparatos más pesados. Y eso sucedió.

En 2007 el Ejército le pidió a Cicaré su primer helicóptero militar a turbina, el CH-14, reconocible no sólo por su mayor tamaño, potencia y capacidad de carga sino por su diseño angulado de baja sección frontal para el radar, es decir menos detectable. Pero el prototipo no fue seguido por un pedido de pre-serie. En aviación, los argentinos siempre fuimos grandes fabricantes de prototipos únicos.

La construcción artesanal y bajo pedido firme explica que ese centenar aproximado de helicópteros livianos haya transitado por ya 12 modelos distintos hoy fuera de producción, 5 modelos en oferta actual y 2 en desarrollo. Entre ellos se destaca el único helidrón de peso mediano de Sudamérica, sobre el cual AgendAR publicó El dron argentino, RUAS-160, recibe su primer premio y El dron nacional: INVAP amplía la información sobre RUAS-160.

El RUAS 160, una máquina robótica dual de 160 kg capaz de levantar 80 kg. de carga útil, de uso tanto agropecuario como militar. Fue co-desarrollada para la agricultura de precisión con la firma nuclear y aeroespacial barilochense INVAP y Nicolás Marinelli, un productor agropecuario santafesino.

Las otras dos cosas que explican por qué Cicaré pasó por tantos modelos pero tan pocos helicópteros tiene varias respuestas posibles: desde 1982 la Argentina hizo todo lo posible por reventar su industria aeronáutica, de modo que el hecho de que la fábrica de Saladillo siga existiendo -y goce de buena salud económica- es más bien un milagro que habría que celebrar cada día.

Por lo demás, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que deberían ser propulsores naturales de un fabricante nacional de helicópteros, no se sienten muy a gusto con los aparatos calificados -por peso y motorización- como ULM, Ultra Light Machines, ultralivianos: en general prefieren importar helicópteros más resistentes y pesados. En realidad, dado que produce viajes y comisiones y ya forma parte de su cultura, prefieren importar.

Sin embargo es obvio que a Cicaré, cuyos diseños han sido suficientemente buenos como para ser objeto al menos en una ocasión de robo de patentes por un gran fabricante mundial de helicópteros militares, se le podrían pedir aparatos más pesados. Y eso sucedió.

En 2007 el Ejército le pidió a Cicaré su primer helicóptero militar a turbina, el CH-14, reconocible no sólo por su mayor tamaño, potencia y capacidad de carga sino por su diseño angulado de baja sección frontal para el radar, es decir menos detectable. Pero el prototipo no fue seguido por un pedido de pre-serie. En aviación, los argentinos siempre fuimos grandes fabricantes de prototipos únicos.

En el propio «Pirincho» hay una tendencia a querer desarrollar en forma constante productos nuevos. Quienes lo han tratado creen que fabricar siempre lo mismo en grandes series lo aburriría. Tal vez la creación del FONDEF, el Fondo para la Defensa, una iniciativa del ministro Agustín Rossi que le da autarquía económica pautada y creciente al Ministerio de Defensa, permita que Pirincho por una vez se aburra más, y que ver helicópteros argentinos se vuelva menos infrecuente.

Los helicópteros ULM de Cicaré suelen ser monoplaza o tener cabina en tándem, con piloto y copiloto sentados uno tras otro, para minimizar la sección frontal, tener una aerodinámica más pulida y así lograr mayor velocidad. Pero también ha incurrido en cabinas más convencionales, con piloto y acompañante sentados lado a lado.

La motorización preferida fue en otros tiempos el motor Rótax de 2 tiempos, que tiene una correlación ideal de potencia y peso, pero el éxito de la marca la llevó a elegir los Rótax de 4 tiempos -el doble de caros- por su mayor confiabilidad, en general de potencias mayores de los 110 HP.

En el caso del Cicaré 12, con cabina lado a lado, don Augusto empleó el viejo e indestructible Lycoming de 180 HP, el motor absolutamene convencional que suelen llevar las avionetas de 3 o 4 plazas en casi todo el país. Su único proyecto militar, como ya se dijo, el CH-14, tenía una turbina de 360 HP y podía llevar más de 700 kg. de armamento, lo que configuraba una nave interesante para patrulla y apoyo cercano a infantería.

En el propio «Pirincho» hay una tendencia a querer desarrollar en forma constante productos nuevos. Quienes lo han tratado creen que fabricar siempre lo mismo en grandes series lo aburriría. Tal vez la creación del FONDEF, el Fondo para la Defensa, una iniciativa del ministro Agustín Rossi que le da autarquía económica pautada y creciente al Ministerio de Defensa, permita que Pirincho por una vez se aburra más, y que ver helicópteros argentinos se vuelva menos infrecuente.

Los helicópteros ULM de Cicaré suelen ser monoplaza o tener cabina en tándem, con piloto y copiloto sentados uno tras otro, para minimizar la sección frontal, tener una aerodinámica más pulida y así lograr mayor velocidad. Pero también ha incurrido en cabinas más convencionales, con piloto y acompañante sentados lado a lado.

La motorización preferida fue en otros tiempos el motor Rótax de 2 tiempos, que tiene una correlación ideal de potencia y peso, pero el éxito de la marca la llevó a elegir los Rótax de 4 tiempos -el doble de caros- por su mayor confiabilidad, en general de potencias mayores de los 110 HP.

En el caso del Cicaré 12, con cabina lado a lado, don Augusto empleó el viejo e indestructible Lycoming de 180 HP, el motor absolutamene convencional que suelen llevar las avionetas de 3 o 4 plazas en casi todo el país. Su único proyecto militar, como ya se dijo, el CH-14, tenía una turbina de 360 HP y podía llevar más de 700 kg. de armamento, lo que configuraba una nave interesante para patrulla y apoyo cercano a infantería.

Desde AgendAR, tenemos esperanzas de que el FONDEF permita la construcción serial del RUAS-160. Más allá de su indudable utilidad rural como aeroaplicador de alta eficiencia y bajo costo, especialmente en establecimientos de 200 o 300 hectáreas alejados de aeroclubes, es el tipo de aparato que podría multiplicar enormemente el poder de observación, detección y también de captura de pesqueros piratas por cualquier unidad liviana naval o de la Prefectura.

Munido de un radar pequeño RASIT modificado por INVAP, una cámara telescópica en infrarroja y banda óptica FixView y una ametralladora liviana MAG 7,62 mm., el RUAS -160 podría operar desde la cubierta de barcos chicos que carecen de hangar de helicóptero. Su sola aparición en el cielo le quitaría a los pesqueros piratas la detestable costumbre de embestir entre varios a las naves de la Prefectura o de la Armada cuando estos tratan de cerrarles el paso, y los visitantes no autorizados tratan de ponerse a salvo más allá de la milla 200.

Es el tipo de tecnología que deberemos desplegar para dejar de ser sólo un lugar y volver a ser un país. Es una decisión más política que tecnológica.

Desde AgendAR, tenemos esperanzas de que el FONDEF permita la construcción serial del RUAS-160. Más allá de su indudable utilidad rural como aeroaplicador de alta eficiencia y bajo costo, especialmente en establecimientos de 200 o 300 hectáreas alejados de aeroclubes, es el tipo de aparato que podría multiplicar enormemente el poder de observación, detección y también de captura de pesqueros piratas por cualquier unidad liviana naval o de la Prefectura.

Munido de un radar pequeño RASIT modificado por INVAP, una cámara telescópica en infrarroja y banda óptica FixView y una ametralladora liviana MAG 7,62 mm., el RUAS -160 podría operar desde la cubierta de barcos chicos que carecen de hangar de helicóptero. Su sola aparición en el cielo le quitaría a los pesqueros piratas la detestable costumbre de embestir entre varios a las naves de la Prefectura o de la Armada cuando estos tratan de cerrarles el paso, y los visitantes no autorizados tratan de ponerse a salvo más allá de la milla 200.

Es el tipo de tecnología que deberemos desplegar para dejar de ser sólo un lugar y volver a ser un país. Es una decisión más política que tecnológica.

Daniel E. Arias

Gustavo Béliz: «El riesgo de las calificadoras de riesgo»

ooooo

«Democratizar la economía y transformar los injustos pilares de la arquitectura financiera internacional es el gran desafío de la pospandemia. Uno de ellos entorpece el andar de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como si fuera una astilla en el pie. Es hora de poner sobre la mesa el rol de las agencias calificadoras de riesgo, que tienen una implicancia central, entre otros, en el desempeño del BID y la CAF. Criterios enlatados para medir la proximidad de fantasmas que nunca aparecen frenan el despliegue de la asistencia económica y social hacia decenas de naciones de ingresos bajos y medios. Las agencias crediticias califican con una nota a los países, a firmas del sector privado y a los organismos multilaterales de crédito. La calificación máxima es AAA (triple A), seguida por AA, A, BBB, BB, etc. Una calificación más alta posibilita un acceso al financiamiento internacional en condiciones más favorables debido a la señal que brinda a los inversores sobre un menor riesgo asociado. Una peor nota trae aparejado un incremento del costo para compensar un riesgo más elevado. La calificación suele estar acompañada de una perspectiva que puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, tras la pandemia, uno de cada tres países de América Latina fue calificado con perspectivas negativas debido a las restricciones fiscales y al endeudamiento con los que afrontaron la crisis sanitaria. Tres calificadoras de riesgo –S&P, Moody’s y Fitch– monopolizan el 95% de un mercado altamente concentrado. Las metodologías utilizadas no siempre gozan del mismo nivel de transparencia y objetividad. Ni las tres calificadoras miden lo mismo, ni ponderan o valoran de forma idéntica los mismos datos. Un mismo indicador puede tener lecturas distintas y puntajes diferentes según la cuota de discrecionalidad que use el evaluador. En el caso específico de los BMD, la categoría AAA se logra solo a partir de políticas conservadoras y poco flexibles sobre la suficiencia de capital, el riesgo crediticio y la liquidez, ocasionando fuertes restricciones a la capacidad prestable.Modificar sus criterios permitiría impulsar la financiación para el desarrolloUn informe encargado por el G24 concluyó que los métodos de las calificadoras de crédito tienen un impacto muy negativo sobre la labor de los BMD, limitando demasiado su operatoria a pesar de su extrema solidez financiera. En efecto, las agencias calificadoras son en exceso restrictivas sobre el nivel de exposición al riesgo de los bancos multilaterales que actúan en países en desarrollo. Es una solidaridad puesta de cabeza donde la vara más alta, la mayor severidad y dureza se aplican sobre los organismos que tienen como misión ayudar a los más vulnerables. Las evaluaciones que se aplican a los BMD no contemplan adecuadamente sus fortalezas debido a que son variantes de las aplicadas a bancos comerciales. Un aspecto relevante es la consideración apenas tangencial del estatus de acreedor preferente o privilegiado. Los países no son solo deudores de los organismos multilaterales, son también sus dueños. Las agencias de riesgo no consideran positivo que los países no tengan incentivos para caer en impagos porque generarían perjuicios a sus propias finanzas y externalidades negativas para otros países amigos y vecinos. Los BMD tienen una idiosincrasia y objetivos diferentes a los de la banca comercial, los fondos de inversión o las compañías de seguro. Sus carteras están diversificadas entre distintos países, en diversas actividades económicas, entre el sector público y el sector privado. Su rol es contracíclico, están guiados por fines socioeconómicos de desarrollo y no por una ambición de rentabilidad. Sus metas son de largo aliento. Sin embargo, la capacidad prestable de los BMD se ve limitada por exigencias impuestas por manuales que desconocen su ADN y su historia. Bajo un modelo de calificación de riesgo riguroso, transparente e independiente que comprenda su naturaleza intrínseca, los principales BMD podrían incrementar su asistencia financiera al desarrollo en más de 40%. Un cambio de las políticas de capital elevaría su capacidad prestable entre US$ 500 mil millones a US$ 1 billón, preservando incluso las calificaciones actuales. Los BMD observan el problema, pero no han encarado todavía una acción colectiva que les permita salir del atolladero. Aunque las implicancias respecto del acceso a recursos no son menores, en muchos casos los bancos multilaterales no cuentan con un estudio detallado sobre los costos y beneficios de pasar a un nuevo esquema de evaluación del riesgo crediticio, ni de adoptar decisiones alternativas de política financiera frente a las debilidades técnicas y las subjetividades del actual modelo.

No se trata de tomar más riesgo, sino ser realistas en la evaluación del riesgoUna acción coordinada de la comunidad internacional para modificar los criterios de evaluación y aportar transparencia podría ser la bisagra que precisa el financiamiento al desarrollo. Para abordar este desafío, hace unas pocas semanas el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 encargó una revisión independiente sobre los marcos de suficiencia de capital de los BMD para maximizar el financiamiento, estrategias que dependen de la gestión crediticia del riesgo y de la relación con las calificadoras. Se espera que el informe encargado esté terminado en 2022. La reciente aprobación de la emisión de derechos especiales de giro (DEG) por parte del FMI fue un paso adelante para edificar una arquitectura financiera internacional más justa y solidaria. Lo mismo es válido para la conformación del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad que posibilitaría la recanalización de DEGs. El rediseño del sistema de evaluación crediticia sería otro paso firme en esta dirección. El Consejo Económico y Social (CES) organizará el Foro Internacional sobre Calificación de Riesgo en la Nueva Arquitectura Financiera Global para intercambiar experiencias y consensuar rumbos de acción sobre esta cuestión fundamental. Argentina alzará la voz a nivel global sobre este tema, con racionalidad. Una alternativa, impulsada por los economistas franceses Gael Giraud y Cecile Renouard, es la creación de un cuerpo supranacional capaz de verificar el trabajo independiente de las agencias calificadoras. En 2006, el 73% de los derivados montados sobre hipotecas tenían calificación AAA. Dos años más tarde, durante la crisis 2008-2009, su valor era cercano a cero. En 2010, con la Ley Dodd-Frank y la creación de la Oficina de Calificación Crediticia de la Securities and Exchange Commission (SEC), los Estados Unidos comenzaron a regular y auditar a las calificadoras. El accionar de las agencias aún resulta insatisfactorio para identificar de forma anticipada episodios de sobreendeudamiento y advertir a tiempo procesos especulativos. Por el contrario, acostumbran reaccionar después de una eventualidad y en lugar de jugar el rol de agentes preventivos terminan actuando como bomberos tardíos, generando más problemas cuando hacen leña del árbol caído. No se trata de tomar más riesgo. Se trata de ser realistas en la evaluación del riesgo en condiciones particulares y no generales. Se trata de permanecer abiertos al cambio y acordar métricas distintivas sobre la base del sentido común y la autocrítica que den lugar a más ayuda al desarrollo, a créditos concesionales, a reducción de tasas y sobrecargos. La recuperación del mundo en desarrollo tras la pandemia requiere una inteligencia colectiva y un realismo audaz para movilizar recursos. Hacer más de lo mismo será demasiado poco y llegará demasiado tarde.»

Anticipan buenas noticias sobre la combinación de vacunas

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, ofreció detalles sobre los estudios de combinación de vacunas contra el coronavirus y adelantó “Esta semana vamos a presentar un plan para los que tienen una sola dosis de Sputnik V”.

Ante un aumento en los casos de las variante Delta del covid, la amenaza que tiene en alerta a autoridades y expertos, la demora en la aplicación de la 2° dosis en los que recibieron la vacuna rusa se ha convertido en uno de los temas más discutidos. En este contexto, el ministro de Salud porteño, anticipó que el estudio de combinación de vacunas que conduce la ciudad dará respuestas “auspiciosas” esta semana. En estos días, afirmó Quirós, se tendrán los resultados de los primeros dos grupos analizados: uno recibió como segunda dosis la AstraZeneca, mientras que el otro recibió la Sinopharm. Se trata de individuos que habían sido inoculados con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.. Al ser consultado por un adelanto, el funcionario de la Ciudad dijo: “Los datos son auspiciosos”. Se limitó a precisar más información al respecto, aunque celebró: “Esto dará instrumentos y perspectiva para las próximas semanas”. “Espero que para el fin de esta semana tengamos un plan claro para estas personas que están esperando su segunda dosis, y que ese plan signifique que en los próximos 10 días podamos ofrecerles la opción de vacunarse”. El ensayo clínico encabezado por el gobierno porteño se realiza en colaboración con el equipo de Nación, según precisó el ministro de Salud. “Lo único que nos falta garantizar es la inmunogenicidad”, dijo el funcionario, quien detalló que ya se confirmó la seguridad de la prueba.Se abrió la inscripción para una nueva edición del Curso de Aplicaciones Nucleares para Docentes

Ayer, lunes 2 de agosto, comenzó la inscripción a la séptima edición del curso virtual que la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto al Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), ofrece desde el año 2018 a docentes de nivel secundario de todas las regiones del país.

La comunidad de educadores de todo nuestro país podrá ingresar a la página del Plan Federal Juana Manso e inscribirse a la séptima edición del curso Aplicaciones de la tecnología nuclear en la vida cotidiana, que realiza la CNEA junto con el INFoD dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. El curso alcanzó en sus seis ediciones anteriores un total de 3.720 inscriptos. Es coordinado por la Gerencia de Comunicación Social de la CNEA y cuenta con el acompañamiento pedagógico de un equipo de tutores con formación en educación a distancia que se desempeñan en diversas áreas de la institución. Además, es asistido por especialistas del sector nuclear que permiten resolver consultas técnicas y profundizar sobre los temas de mayor interés por parte de los docentes. Así, la CNEA permite acceder desde cualquier sitio del territorio nacional al conocimiento sobre las aplicaciones de la energía nuclear. Esta capacitación de carácter federal permite que los y las docentes tengan un abordaje interdisciplinar de las diferentes temáticas nucleares que aborda, permitiendo llevar estos temas complejos al aula de forma didáctica y entretenida. La capacitación es gratuita y enteramente virtual, con una duración de 12 semanas. La misma otorga 60 puntos o créditos horarios y está dirigido a docentes de Ciencias Naturales del nivel secundario en actividad, preferentemente vinculados a las áreas de Física, Química y Biología. Tiene por objetivo aportar conocimientos -teóricos y didácticos- que los profesores pueden compartir con sus alumnos sobre los distintos usos pacíficos de la energía nuclear. Contenidos y herramientas didácticas Esta iniciativa e-learning de la CNEA busca incrementar los conocimientos que la comunidad educativa tiene sobre la energía nuclear y sus usos pacíficos, así como también brindar herramientas especialmente diseñadas para su uso en el aula que concienticen a los y las jóvenes sobre la importancia y las ventajas que se obtienen del uso de esta tecnología. Para ello, la propuesta incluye un abordaje temático desde un lenguaje claro y comprensible, relacionando conceptos teóricos con aspectos de la vida cotidiana. El eje del curso está puesto en desarrollar en profundidad las diferentes aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos en la vida cotidiana como la generación de nucleoelectricidad; los usos en el agro, la industria y la salud; la preservación del patrimonio cultural; el cuidado del ambiente, entre otras. Del mismo modo, se presentan en detalle los proyectos prioritarios de la CNEA como el reactor CAREM y el reactor multipropósito RA-10, resaltando el prestigio y la trayectoria argentina en el desarrollo de esta tecnología.José Luis Antúnez: la construcción de la 4° central nuclear argentina comenzará en 2022

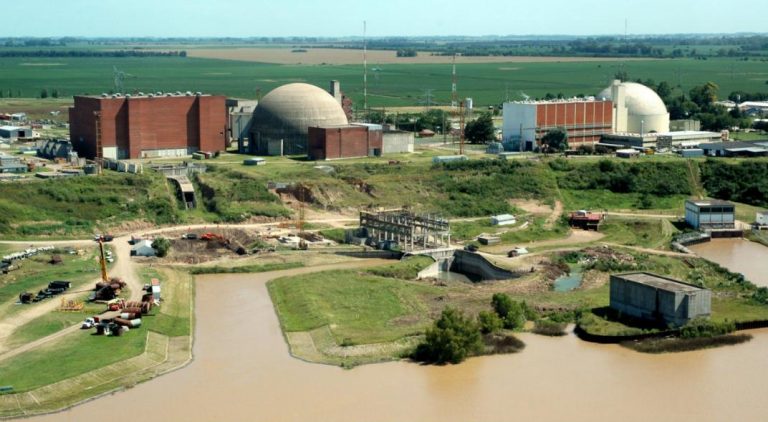

El gobierno nacional relanza la construcción de dos nuevas centrales nucleares, en el programa “Proyecto Nacional” dado de baja en 2018. La encargada de desarrollar el plan es la Comisión Nacional de Energía Atómica y su puesta en práctica está en manos de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA).

Con las dos centrales, la Argentina podrá duplicar la oferta de generación eléctrica nuclear: la subirá a unos 3500 MW (megavatios) de potencia instalada. Con la alta disponibilidad típica de las centrales atómicas modernas, eso generaría el 15% del consumo eléctrico nacional actual. En lo que va de 2021, la oferta eléctrica del sistema nuclear promedio alcanza a entre el 8 y el 10%, pero es considerablemente mayor en las economías más desarrolladas (el «share» nuclear sueco es del 30%, el británico alcanza el 51%, el ruso está en el 20%, el de Corea del Sur, el 30%, el estadounidense llega al 20%, el francés es del 71%, etc). Así las cosas, el ing. José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica SA (NA-SA), explica: “Fijarse a futuro ir al promedio general de las naciones desarrolladas y llegar al orden del 15% nuclear sería un buen objetivo”. Los dos grandes proyectos que NA-SA tiene previstos son la 4° y la 5° centrales nucleares. La primera será una Hualong-1 china de uranio enriquecido y agua liviana, tecnología nueva para la Argentina, y sumará 1150 MW. La segunda será de uranio natural y agua pesada, como todas las centrales nucleares argentinas, de diseño y construcción nacionales, y aportará 700 MW. Esta máquina tiene nombre en castellano: «Proyecto Nacional». Será conceptualmente muy parecida a Embalse, la central cordobesa. En lugar de recipiente de presión usará tubos de presión, como las centrales emblemáticas de Canadá, las CANDÚ, y las «CANDÚ-like» de la India. Hay también máquinas así en Corea del Sur, China y Rumania. «En el camino de estas dos centrales, que tienen un plazo de construcción de ocho años cada una, se debería ir planeando lanzar una central cada cinco años; es decir, coincidir con la mitad del plazo de producción de la anterior para aprovechar mejor los recursos”, afirmó el titular de NA-SA. Las tres centrales nucleares en operaciones -ambas Atucha, la I y la II, además de la citada Embalse- aportan al Sistema Argentino de Interconexión 1700 MW. Se trata de una experiencia tecnológica iniciada en 1967 y que permitió el desarrollo de ingenieros, físicos y químicos nucleares, especialistas en combustibles, en ciencia de materiales, en termohidráulica, en sistemas de control y en técnicas de fabricación y montaje muy especializadas. Muchos pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o a empresas nacionales del Programa Nuclear, como INVAP, DIOXITEK o la propia NA-SA, pero una cantidad que fue creciendo a partir de 2006 se desempeña en más de 200 empresas privadas, entre grandes y medianas. La reactivación de la obra paralizada de Atucha II -que debía terminarse en 1987- y su culminación en 2014 implicó la re-calificación como «nucleares» de más de 400 ingenieros de otras especialidades, mayormente en las empresas contratistas privadas. Con un paquete de financiación común a ambas máquinas de la China National Nuclear Corporation (CNNC), los nuevos recursos humanos nucleares argentinos debían empezar a construir la Proyecto Nacional en 2016, y la Hualong-1 en 2018, es decir el orden inverso del que se seguirá ahora. En 2018 el gobierno del ing. Mauricio Macri dio de baja la central argentina, y retrasó deliberadamente el inicio de obra de la máquina china Hualong-1 hasta el fin de su gobierno. La cantidad de empleos directos y de alta calificación que estaban previstos y que se perdieron, especialmente en el sector metalúrgico, metalmecánico y electromecánico, AgendAR la calcula entre los 7.000 y los 12.000 puestos de trabajo. El nuevo gobierno nacional tardó un año y cuatro meses en reordenar sus planes nucleares. Si bien volvió a la decisión es construir ambas máquinas, por ahora hay una sola con sitio de emplazamiento asegurado y autorizado por las autoridades de licenciamiento nacionales y provinciales. Está en Lima, provincia de Buenos Aires, en el predio de las Atuchas I y II. Es difícil que China, tras tantas ideas y vueltas, mantenga su oferta financiera por ambas centrales si no se empieza la obra de la que tiene su tecnología, es decir la Hualong-1. Éste es un producto emblemático de exportación que China quiere mostrar en el único país latinoamericano que alcanzó el grado de exportador de reactores nucleares de investigación: la Argentina. Comercialmente, para China, somos una buena vidriera. Y ellos para nosotros son el único financista posible en condiciones razonables. Por ende, la máquina que se llamará Atucha III será la Hualong-1. La de diseño argentino, uranio natural, agua pesada y tubos de presión entrará mientras tanto en fase de ingeniería básica y de detalle, y NA-SA irá pidiendo a la industria local sus componentes, e irá estoqueándolos para lanzar la obra civil (excavacíón, cimientos, primeras coladas de hormingón) cuando esté asegurado un número razonable de piezas necesarias para el montaje inicial, y por supuesto, no antes de que se haya acordado su ubicación. Reciba el nombre que reciba, probablemente ligado a su paradero geográfico, tal vez su fama se deba a que será la única central nuclear de diseño argentino, con posibilidades de ser clonada N veces en territorio propio sin transgredir los acuerdos de transferencia de tecnología firmados con Canadá en 1974, pero también con chances de exportación si hay suficientes innovaciones divergentes legalmente demostrables respecto del modelo CANDU 6, y que además se habrá pagado en pesos. Con participación china El inicio de la construcción de Atucha III, la cuarta central atómica de la Argentina, está proyectada para junio de 2022. Presumiblemente, dos años después se haría lo propio con la quinta central, Proyecto Nacional. Como se dijo, China financiará ambas centrales, aunque su objetivo comercial es mostrar una Hualong-1 funcionando correctamente en Sudamérica. Es una máquina sólida y de buen linaje, heredera mejorada y actualizada de las PWR Westinghouse estadounidenses y sobre todo, de las Framatome francesas. Éstas son las centrales nucleares más estandarizadas y más construidas en la historia, y por ende también las más baratas midiéndolas por el costo del megavatio instalado, y las que explican ese 71% de «share» nuclear en la producción eléctrica de Francia, y además una performance de más de 40 años sin accidentes. Hay varias Hualong-1 en construcción en China y Pakistán, una en estudio en el Reino Unido, una ya comercialmente operativa en China (Fuqing 5) desde febrero de este año, y otras dos a que entrarán en operaciones en Fangchenggang, región autónoma de Guangxi. Hay 4 más en construcción en las provincas de Fujiang y de Guangdong. China parece decidida a seguir con este diseño de 1150 MW una trayectoria parecida a la de la Francia de Jacques Mitterrand, allá en los ’80, con la Framatome de 900 MW: clonarla y repetirla en todo el territorio nacional, y volverla un símbolo de un país relanzado al status de economía del conocimiento, una exportación icónica. La irrupción de China dentro del pequeño mercado nuclear sudamericano es resistida por los partidos y facciones históricas del estado que prefieren un alineamiento diplomático y tecnológico con los EEUU. No carecen de representantes dentro del oficialismo. Por algo, entre la asunción del presidente Alberto Fernández y la designación de nuevas autoridades nucleares -y de nuevos planes- hubo un parate de 16 meses, durante los cuales no pasó absolutamente nada, salvo la continua pérdida de recursos humanos re-iniciada en 2016. Sobre el asunto, Antúnez aseguró que “en un panorama realista, nuestra idea es cerrar el contrato con la contraparte china hacia fin de este año y en los siguientes seis meses hay que completar los prerrequisitos para acomodar el proyecto dentro del tratado país-país, porque no nace de una licitación pública internacional. «Se deben determinar la razonabilidad del precio, las condiciones concesionales favorables para el financiamiento y las condiciones técnicas -señala el constructor de Atucha II. «Todo eso va a llevar otros seis meses. Con lo cual, el inicio del proyecto cuarta central en el terreno se puede estimar en junio 2022, y a partir de ahí son ocho años de construcción”. Con todo, “las dos centrales sumarán 1800 MW a nuestra potencia instalada, que implica, prácticamente, duplicar lo que tenemos hoy”, concluye Antúnez.Un programa para atacar el desempleo joven: «Te Sumo»

El dato más importante de este reportaje al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es que desempleo joven (18 a 24 años) supera el 30 por ciento y, entre las mujeres, se arrima al 37 por ciento.

En la primera parte se habla sobre las paritarias que se reabren y el compromiso del gobierno de que el aumento de los salarios superen a la inflación. Un tema importante, sin duda, aún si tomamos en cuenta que una parte importante de nuestros compatriotas no tiene un empleo formal «en blanco», sujeto a las paritarias. Pero recordamos que alguien dijo, hace ya bastantes décadas, que «los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera». Creemos que la solución no pasa por poner escaleras mecánicas, sino en detener, o al menos moderar, la suba del ascensor. De todos modos, la parte novedosa es la que se refiere al programa «Te Sumo». Reproducimos el reportaje.ooooo

«-Con el cierre de paritarias del gremio de la Sanidad en la última semana, parece que se afirma una nueva pauta de aumentos salariales para el año del 45 por ciento. ¿Es así? -Muchos gremios están renegociando los acuerdos para recuperar los puntos perdidos contra la inflación en el primer semestre, y desde el Ministerio alentamos que se adelanten las revisiones previstas para más adelante, septiembre u octubre. Cada gremio tiene sus particularidades, Sanidad en especial es muy heterogéneo. Tenés desde clínicas de alta complejidad hasta geriátricos, y la situación es muy distinta en unos y otros. Finalmente llegamos a un aumento del 45 por ciento en etapas, hasta enero. Con encargados de edificios de renta (Suterh) también se alcanzó una renegociación que alcanza a un aumento entre el 41 y 45 por ciento, incluida una suma fija. Bancarios, que venía con un buen aumento al principio de año, firmó por otro 29 por ciento. Ahora vendrán las negociaciones con los estatales de la Administración Central, con ATE y UPCN, no creo que haya inconvenientes en acordar aumentos que estén en ese orden. En general, no veo complicaciones, más allá que cada uno negocia en distinta fecha. Comercio, por ejemplo, todavía no arrancó, pero había negociado por el 37 por ciento y pidió la reapertura. -¿Cual fue la actitud de las patronales ante el reclamo de reabrir las negociaciones salariales ante la inflación? ¿Hubo resistencias, se vio alguna señal de intentar boicotear los acuerdos? -No, por ahora no tuvimos nada de eso. Lógicamente, todos se sientan con una actitud de máxima, pero se van alcanzando acuerdos en casi todos los casos. Los más complicados son los de sectores que están económicamente muy sumergidos por la pandemia. Espectáculos públicos que no pueden reabrir. Gastronomía, hotelería, turismo en general. Son actividades a las que les va a resultar más difícil salir de esta parálisis. Ahí se sigue apuntando a cómo garantizar la subsistencia. -¿Y qué evaluación hace de las herramientas que se utilizaron para sostener el empleo en esos sectores? -La prohibición de despidos y suspensiones así, masivamente y en forma prolongada, es la primera vez en la historia que se aplica. Fue muy resistida por algunos sectores empresarios, pero paralelamente se le dieron muchas herramientas a las empresas para compensar ese sostenimiento del empleo. El resultado del ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) es a mi juicio excelente. No tenemos otro instrumento en Argentina para proteger los contratos de trabajo de forma masiva, y hay que tener en cuenta que era algo nuevo. Lo resolvimos casi al comienzo de la pandemia y en 45 días estaba funcionando. El esfuerzo administrativo que hicieron los trabajadores de la AFIP, Anses y el Ministerio de Trabajo fue descomunal. Y logramos llegar a 1,9 millones de trabajadores. Hoy ese resultado también se puede verificar en los sectores que empiezan a recuperarse. En una de las fábricas que visitamos, un empresario me decía: «si hubiera echado gente, hoy no tendría capacidad de producción para atender a la recuperación de la demanda, ni posibilidad de reponerla rápidamente». Y esa experiencia particular, es generalizable. ¿Cómo hacés para poner a trabajar tres turnos, como ya ocurre en muchos sectores, si te desprendiste del personal? Yo creo que hay que poner en valor también las crisis que se evitan, y el ATP como herramienta para proteger los contratos de trabajo fue fundamental. -¿Y en los sectores más golpeados, los que no logran recuperarse? -Hoy ya no existe el ATP, pero para esos sectores se mantiene el Repro, que es otra forma de asegurar una parte del salario. Se fueron incrementando los valores, también fuimos incluyendo a los independientes que trabajan en actividades críticas. Llegamos a tener 800 mil inscriptos, pero ya en los últimos meses eran unos 600 mil, aproximadamente, por sectores que van saliendo de la parálisis. Pienso que a medida que sigan aflojándose las restricciones, iremos hacia los 300 mil trabajadores que habrá que seguir sosteniendo. -Pero hay amplias franjas de trabajo informal que siguen en situación alarmante y ya no existe el IFE... -El IFE tuvo sentido, como política masiva, cuando no se podía hacer nada, la cuarentena era total. Si se llegó a 9 millones de personas es porque era un problema masivo. Pero la actual no es la situación del año pasado. Como se dice habitualmente, «en el barrio hay laburo», «reapareció la changa». Se mantienen todos los planes sociales para atender a los más vulnerables, pero en materia laboral comienza a notarse ese movimiento de demanda de trabajadores para reparaciones o algún arreglo en el hogar. Pero tampoco nos engañamos. Si tenemos esos niveles de informalidad es porque hay un problema estructural no resuelto. Tenemos que mantener políticas económicas que alienten el desarrollo por un tiempo prolongado para tener respuesta a esos sectores. No hace falta que recuerde que venimos de cuatro de destrucción del empleo y cierre masivo de fuentes de trabajo.Desempleo joven

-Las estadísticas no marcan una suba del desempleo. Y sin embargo el tema aparece como un tema central entre las preocupaciones de la sociedad. ¿Cómo lo precibe el gobierno? -El nivel de desempleo, en general, quedó en niveles apenas por encima del 10 por ciento, y a pesar de la pandemia y una caída importante del PBI no creció tanto el año pasado, porque nos dimos políticas muy potentes de protección del contrato laboral. Donde sí hay un problema grave es en la población más joven. En las personas entre 18 y 24 años tenemos un registro de desempleo del 30,7 por ciento. Entre las mujeres es peor, del 36,9 por ciento, contra el 26,7 entre los varones. El problema es, entonces, no tanto de gente que pierde el trabajo, sino de los jóvenes que no pueden insertarse, no consiguen su primer trabajo. Visto este panorama, la respuesta que estamos dando con el Programa Empleo Joven, Te Sumo, es intentar readaptar la forma de contratación. Alentar con incentivos o subsidios a las empresas, particularmente a las pymes, a que contraten personal joven, y a la vez solventar el proceso de capacitación o adaptación de los conocimientos o capacidades que tengan los pibes a las necesidades del trabajo que le ofrecen. La idea es que estos chicos se puedan capacitar en la misma planta, con una capacitación de hasta seis meses que cubrimos con una beca de 15 mil pesos. Y después de ese período, con la contratación por tiempo indeterminado asistimos por dos años a la empresa cubriendo el 50 por ciento del salario en el caso de las microempresas y del 20 al 30 en el caso de las pequeñas y medianas. Además, hay una disminución del 90 por ciento en las contribuciones patronales por un período, que sube al 100 por ciento en el caso de contrataciones de mujeres y personas no binarias. -¿Cuántos son esos jóvenes desempleados? -Son 680 mil, de los cuales 360 mil varones y 320 mil son mujeres. El programa que acabamos de lanzar está orientado exclusivamente a los que tienen secundario completo, porque estamos pensando en una capacitación complementaria para adaptarlos al trabajo. Por eso es importante que la capacitación se haga en el mismo establecimiento donde van a trabajar. De esos 680 mil, son unos 420 mil los que tienen secundario completo. Posteriormente pensamos en un programa de formación y capacitación más intenso, necesariamente, para quienes no completaron el secundario. Por ahora vamos por esa primera franja y esperamos que haya mucho interés. Recién abrimos la inscripción y ya tenemos, en 48 horas, cuatro mil jóvenes inscriptos y unas 80 empresas interesadas. -¿Cómo va a funcionar la captación y la asignación de becas y cursos de capacitación? -Por ahora, hablamos de cifras de los inscriptos en el Portal Empleo del Ministerio. Pero pensamos tener una estrategia muy dinámica en la que participen las autoridades locales, municipios, que ya tienen oficinas de empleo. Son unas 400 habilitadas. Están las agencias territoriales del Ministerio también, algunas dentro de los parques industriales. Todo ese mecanismo se va a poner en marcha para tener un contacto más directo con las pymes. Con cada pyme que se sume al programa se va a firmar un convenio con sus obligaciones y compromisos. -Se habló de una meta de crear 50 mil empleos con este programa. ¿Por qué esta cifra? -En realidad, surgió de una estimación presupuestaria de cuánto habría que asignar por inscripto y los fondo disponibles. Pero no me cabe duda de que si el programa funciona, la partida se ampliará par que llegue a muchos más. La idea es que sean muchos más de 50 mil. Vamos a estar en todo el país con este programa, no hay cupos ni vacantes limitadas. Los que se inscriban, se buscará ubicarlos en alguna de las empresas que se anotan y ahí se firma el convenio para que arranque la capacitación. -Llamó la atención la adhesión que manifestaron algunos sectores pymes ante el programa, ¿Por qué no se lanzó antes? A mí también me entusiasma mucho, de hecho es el programa de empleo más agresivo que se haya propuesto. Apostamos todo a crear ese puente entre los jóvenes sin trabajo y empresas pyme que empiezan a producir más y no se animan a tomar un nuevo trabajador. Tiramos toda la carne al asador. Y por qué no se hizo antes, tiene una explicación. No podíamos ofrecer este programa cuando no había empezado la recuperación. La lógica del empresario es: si no vendés, no contratás a nadie. Y hoy tenés a sectores pymes en electrodomésticos, textiles, hilados, en los que ya se disparó la recuperación. El momento de largar era éste. En el último año se crearon 84 mil empleos, pero seguramente no para esta franja de jóvenes. Tenés sectores como programación e informática con una demanda de empleos no cubierta en unos diez mil puestos de trabajo. Pero en otros, como me pasó en estos días en una fábrica de heladeras, me decían que no consiguen soldadores para determinados trabajos que parecen ser muy específicos. ¿Cuántos pibes egresados de escuelas técnicas tenemos desocupados? Nosotros tenemos cómo financiar esa capacitación y promover la contratación. Por supuesto, a cambio de un compromiso de la empresa: no echar gente, no reemplazar con el trabajador nuevo subsidiado a otro anterior. Y además, vamos a crear un mecanismo de certificación de esa capacitación, que el joven que la hizo pueda demostrarlo. Hay que empezar a reconocer esa otra formación del trabajador. Magia no hay: si queremos tener más empleo, hay que utilizar los instrumentos para facilitar ese acercamiento entre empresa y el joven desempleado. Y los tenemos.»La inteligencia artificial predice la forma de las proteínas humanas. Se abre nueva era en biología

El laboratorio de investigación de Iinteligencia Artificiañ DeepMind ha creado el mapa más completo de las proteínas humanas hasta la fecha.

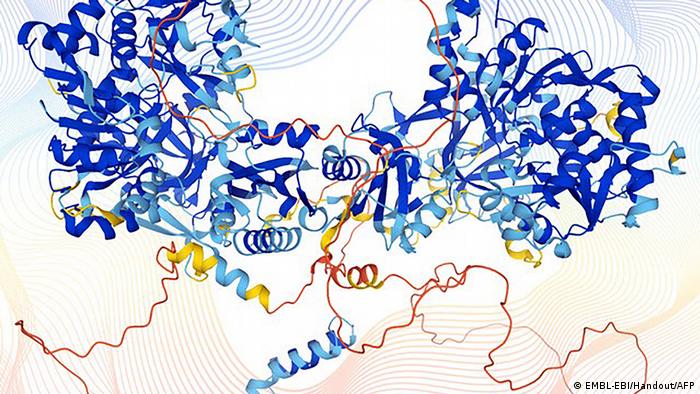

Sus autores anunciaron en un trabajo en la revista Nature la disponibilidad de la mayor base de datos de proteínas que forman las estructuras de la vida, lo que «cambiará fundamentalmente la investigación en biología», según especialistas. Piezas fundamentales de la vida, la estructura de cada proteína, que depende de los aminoácidos que la componen, define lo que hace y cómo lo hace. Este paso, entonces, aportaría información valiosa para entender los procesos biológicos, hacer avanzar diversos campos de investigar y podría servir para el desarrollo de nuevos fármacos.Google DeepMind

La empresa DeepMind y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) han empleado el sistema de inteligencia artificial AlphaFold para publicar la base de datos más completa y precisa de las predicciones de las estructuras de las proteínas humanas. Cada célula de un organismo viviente ejecuta su función con la ayuda de proteínas que dan permanentemente instrucciones para mantener en buena salud la célula y combatir las infecciones. A diferencia del genoma –la secuencia de los genes que codifican la vida celular–, el proteoma humano cambia permanentemente en respuesta a instrucciones genéticas y estímulos exteriores.La comprensión del funcionamiento de las proteínas, a través de la forma que adopten al interior de las células, es un verdadero desafío.

Solo se conoce el 17 % de los componentes del proteoma humano

Los científicos se han aplicado a determinar a través de experimentos su función precisa. Pero después de 50 años de investigación, solo se conoce el 17 % de los aminoácidos, o componentes del proteoma humano. Los investigadores de Google DeepMind y del Laboratorio europeo de biología molecular (EMBL) revelaron el jueves 22 de julio una base de datos, de libre acceso, de 20.000 proteínas manifestadas por el genoma humano. A las que se agregan 350.000 proteínas de 20 organismos, como bacterias o ratones, utilizados para la investigación.AlphaFold: programa de aprendizaje automático

Esta base fue obtenida gracias a un programa de aprendizaje automático capaz de predecir con precisión la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. El programa AlphaFold se entrenó con base a 170.000 estructuras conocidas de proteínas y luego predijo la forma del 58 % de todas las proteínas del proteoma humano, lo que más que duplicó el número de estructuras de proteínas humanas conocidas con precisión. De ellos, la posición de un subconjunto del 35,7 % se predijo con un grado de confianza «muy alto», lo que supone el doble del número cubierto por las estructuras experimentales, explicó la revista.Predicción de estructuras a gran escala

Los investigadores consideran que la predicción de estructuras a gran escala y con precisión se convertirá «en una herramienta importante que permitirá abordar nuevas cuestiones científicas desde una perspectiva estructural», y las predicciones de AlphaFold ayudarán a esclarecer aún más el papel de las proteínas. «Creemos que esta es la contribución más significativa que ha hecho la inteligencia artificial al avance del conocimiento científico hasta la fecha, y es un gran ejemplo de los tipos de beneficios que la inteligencia artificial puede aportar a la sociedad», según el fundador de DeepMind, Demis Hassabis, firma británica que pertenece a Alphabet, matriz de Google. El uso de la inteligencia artificial, con su capacidad de predecir computacionalmente la forma de una proteína a partir de su secuencia de aminoácidos, permite que no se tenga que determinar de forma experimental con el uso de técnicas laboriosas y a veces costosas.Investigación sobre enfermedades genéticas

Las aplicaciones potenciales de estos datos van de la investigación sobre enfermedades genéticas a la ingeniería de cosechas resistentes a la sequía. Según Paul Nurse, premio Nobel de medicina y director del Instituto Francis Crick, este avance es «un gran paso para la innovación en biología». John McGeehan, director del Centro de innovación de Enzimas de la Universidad de Portsmouth, subrayó que «lo que tomaba meses y años en cumplirse fue realizado en un fin de semana por AlphaFold». La capacidad de predecir con un programa informático la forma de una proteína a partir de su secuencia de ácidos aminados ya se está aplicando en algunos sectores de la investigación. Para acceder al trabajo original (en inglés) cliquear aquí.Manifestantes contra las restricciones por el covid chocan con la policía en Alemania y en Francia

Violentos incidentes estallaron este sábado en dos lugares simbólicos de Berlín cuando 2000 policías antimotines reprimieron a varios centenares de manifestantes enardecidos que protestaban contra las restricciones adoptadas por el gobierno para contener una nueva expansión de la pandemia de Covid.

La intervención de las autoridades permitió neutralizar una movilización nacional organizada por el movimiento Querdenker (librepensadores), nacido hace varias semanas en Stuttgart, para desafiar la prohibición gubernamental mediante manifestaciones en diversas ciudades del país, imitando la dinámica lanzada hace tres semanas en Francia para capitalizar políticamente el desaliento de parte de la opinión pública frente a las restricciones aplicadas por las autoridades sanitarias de ambos países para frenar una cuarta ola epidémica.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/2QVSPVDJDVBVHD5WIL5ATYHLT4.JPG)

.

Los principales disturbios estallaron en el tradicional Parque Tiergarten de Berlín cuando la policía bloqueó una marcha que se dirigía hacia la Puerta de Brandeburgo, símbolo histórico de la capital. Otros disturbios similares se produjeron en el barrio de Charlottenburgo. Las fuerzas antimotines intervinieron con cañones de agua y gases lacrimógenos, y efectuaron varias detenciones para neutralizar a los grupos más agresivos.

El Departamento de Policía de Berlín explicó que la enérgica actitud de las fuerzas de seguridad constituyó una medida de precaución por temor a que se repitieran los grandes disturbios del sábado de la semana pasada, durante los cuales los sectores más radicales intentaron tomar por asalto el Reichstag, sede del Parlamento alemán. Esa agresión avivó el fantasma de un remake berlinés del asalto al Capitolio de Washington, lanzado por los partidarios de Donald Trump el 6 de enero pasado. Este ataque pudo ser neutralizado in extremis cuando la policía logró detener a algunos militantes que habían comenzado a trepar por la escalinata principal.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/4ZEEOG4MDNDY7BWQYPE5LY2TZI.JPG)

.

El grave episodio fue enérgicamente condenado por todo el espectro político. En Alemania hay “tolerancia cero” con este tipo de comportamientos, declaró de inmediato el ministro del Interior, Horst Seehofer.

La tensión en Alemania se incrementó en las últimas semanas, después que las autoridades sanitarias señalaron un agravamiento de los contagios provocados por la nueva variante delta. Ante el temor de encontrarse frente a una explosión epidémica, el gobierno reimplantó las principales medidas de seguridad (como el uso de barbijos o el toque de queda a medianoche), restringió las actividades en bares y restaurantes, e impuso un severo control mediante la generalización de un “pase sanitario”, que debe incluir la constancia de vacunación, haberse recuperado del virus o una prueba negativa reciente de coronavirus.

Protestas en Francia

Al igual que en Alemania, los grupos contestatarios franceses tienen –en todo caso por el momento– un poder limitado de convocatoria, pues las protestas que organizan desde hace tres semanas reúnen cada sábado unas 15.000 personas en París y otras 180.000 en las grandes ciudades el interior.

Los grupos de protesta están formados por una extraña alianza de grupos ideológicamente antagónicos de extrema derecha, ultraizquierda, ex “chalecos amarillos”, escépticos que no creen en la pandemia y adeptos de teorías complotistas que denuncian la existencia de una vasta conspiración de la industria de la “big-pharma” y los grandes grupos capitalistas.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/V2F3Y6KERRFO3MLHFHLLNRD5TI.JPG)

Tanto los libertarios franceses como el movimiento Querdenker coinciden en sus posiciones antivax (hostiles a la vacunación contra el Covid), contra las medidas sanitarias de restricción aplicadas en ambos países y particularmente contra el “pase sanitario”, considerado como “liberticida”.

Algunos manifestantes portan carteles reclamando “libertad”, denunciando la “dictadura” en Francia o enarbolan la figura del presidente Emmanuel Macron caricaturizado como Hitler. Numerosos sectores de la opinión pública reaccionaron con vehemencia hace dos semanas cuando esos grupos se colocaron brazaletes con la estrella de David para comparar a las víctimas del confinamiento con los judíos deportados a los campos nazis de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/EXEKYJ4XZJFFVICXS5X7CBJJGE.JPG)

En Francia, donde más de 50% de la población recibió las dos dosis de vacuna, ayer se registraron 19.600 nuevas infecciones, particularmente en el litoral turístico del sudoeste del país. La situación también es alarmante en las islas del Caribe, especialmente en Martinica, donde la tasa de incidencia superó la barrera crítica de 1000 casos por 100.000 habitantes. Los hospitales franceses se encontraban al borde de la saturación, con 7600 enfermos de Covid –de los cuales 1139 están en terapia intensiva– y las admisiones aumentan a un ritmo de 350 a 400 personas por días.

Alemania, con el 52% de la población totalmente vacunada, registró un aumento de contaminaciones de 8,2%, pero la situación es mucho menos inquietante que en Francia, pues anteayer no hubo ningún ingreso en los hospitales, aunque se produjeron tres decesos.

Sigue la gran bajante del Paraná. Consecuencias para la producción y para el ambiente

Ya se superaron los 740 días duración de esta bajante histórica. Se calcula que hasta fin de año no se producirán mejoras sustanciales. El fenómeno afecta desde el comercio hasta las centrales nucleares.

La gravísima bajante que enfrenta el río Paraná no sólo afecta al transporte de gran parte del comercio argentino a través de la Hidrovía, sino que pone en riesgo ambiental a todas las provincias argentinas que bordean este cause de agua.

Consecuencias

Los efectos de esta bajante son diversos y no sólo afectan a la navegabilidad y al comercio. Un aspecto central que se va a ver perjudicado es la provisión de agua de muchas ciudades. Neiff destacó la inversión anunciada por el Gobierno nacional ya que estos recursos “ayudarán para realizar obras en esta emergencia, como la instalación de bombas y acueductos”. Por otro lado, el investigador explicó que, de no producirse un cambio importante, puede ocurrir que en el verano proliferen cianobacterias por la proliferación de algas que son tóxicas. “Hay un aumento de probabilidades para el desarrollo de estas algas, lo genera que el tratamiento para la potabilización del agua sea más costoso”, explicó el investigador del Conicet. Al respecto, detalló que “puede ocasionar problemas hepáticos en los animales si la consumen y también en las personas que se metan y traguen agua del río. Puede generar también algún tipo de alergia en la piel”. Acerca de la fauna íctica, Neiff expresó que “lamentablemente algunas provincias no entienden que la pesca debería estar prohibida” y mencionó especialmente a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. En cuanto a los incendios que han sido muy graves en los últimos años, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informaron que se incrementó la presencia de brigadas y medios aéreos y se instaló un sistema de cámaras de detección temprana de humo y calor. Finalmente, también se realizó un anuncio desde la empresa Nucleoeléctrica Argentina, la cual opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II. Informó que se adquirieron tres bombas flotantes “a fin de asegurar la refrigeración de los sistemas de las unidades y la instrumentación de las bombas, con el propósito de obtener alerta temprana on-line del comportamiento de las mismas, en el período de bajante extrema”. El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) emitió en los últimos días recomendaciones ante la severa bajante. Entre ellas propicia ahorrar agua para el consumo diario y no quemar basura, pastizales o cualquier corteza vegetal, para reducir las posibilidades de provocar incendios forestales.Se observan las ciudades de Santa Fe y Paraná, separadas por el Río Paraná, y la laguna Setúbal. En color negro se ven los cuerpos de agua, notablemente reducidos en la imagen del 2021. Se destaca la disminución en la laguna, en humedales y en el cauce del río Paraná.Productos de la Misión SAOCOM de la CONAE muestran la bajante histórica del Río Paraná: la imagen de fecha 3 de julio de 2019, con condiciones hidrológicas normales, el 24 de julio de 2021 con la situación en la región atravesando la mayor sequía de los últimos 70 años.

— CONAE (@CONAE_Oficial) July 29, 2021

?HILO pic.twitter.com/stDUvhbrZW

César Milstein, lo que descubrió y los que lo echaron

ooooo

Hay ocasiones en que un descubrimiento básico es a la vez un desarrollo tecnológico, y lo del Milstein es un ejemplo de libro. Lo que inventó nuestro compatriota fue el hibridoma, una nueva forma artificial o «quimérica» de vida celular. Para ello fusionó con un shock eléctrico un linfocito B y una célula cancerosa de mieloma. El hibridoma resultante era una célula inexistente en la biología. Como su precursora, el linfocito B, expresaba un único anticuerpo. Como su otra precursora, la célula cancerosa, era (es) inmortal: en un medio ambiente adecuado, se divide siempre, es decir, no se muere nunca, y así por décadas, y si se quiere, siglos. Milstein no era de dar puntada sin hilo: estaba fabricando un clon, es decir una línea celular interminable de cosas idénticas: linfocitos capaces de expresar un único tipo de anticuerpo. No cualquier anticuerpo, sino uno elegido justamente como el más eficaz de todos entre centenares de otros parecidos, los que neutralizan un mismo antígeno, o proteína de superficie, de tal virus, o de tal bacteria, o de tal célula cancerosa, o de tal célula del sistema inmune que conviene potenciar, o regular a la baja, o matar selectivamente. En suma, un hibridoma es una fábrica minúscula y perfecta de fármacos biológicos, si uno tiene ideas de cómo y en qué usarlos. Y se los puede producir de a miles de millones. El Nobel a Milstein y a su colega Köhler fue inmediato, no de esos que se dan una o dos décadas después. Y es que desde los primeros «papers», la industria farmacológica mundial hervía de ganas de emplear esta nueva arma. Por ejemplo, aislar una célula B productora de un anticuerpo altísimamente específico para reconocer un antígeno de algún cáncer intratable, transformarla en un hibridoma, cultivar los hibridomas de a millones y ponerlos a segregar anticuerpos monoclonales. Luego, esos anticuerpos, disponibles por primera vez en dosis masivas y de total pureza, podían ser combinados químicamente con un citotóxico, o con un emisor de radiación alfa o beta, de alta energía pero poco penetrante. Y el resultado sería una especie de «misil antitumoral» autoguiado, una molécula de un único clon, un anticuerpo monoclonal, capaz de perseguir selectivamente a cierto tipo de células tumorales e ignorar olímpicamente a toda otra. Era la famosa «bala de plata» con que venían soñando los oncólogos clínicos desde que existen, el veneno antitumoral altamente selectivo y de escasos efectos secundarios. En realidad, esos misiles anticáncer tardaron una década en ir llegando. La primera aplicación revolucionaria de los anticuerpos monoclonales fue la del diagnóstico. Lo interesante es que antes de que le dieran el Nobel de 1984 a don César (y a Köhler y a Jeme), la revista Science estimaba que en 1985 habría un mercado farmacológico mundial de 400 millones de dólares de entonces para anticuerpos monoclonales, equivalente a U$ 1000 millones de hoy. Esa cifra está muy sobrepasada. Hoy hay miles de aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de esa base. Resulta bastante difícil evaluar cuánta plata mueven. Olvídense del dinero del Nobel, que en 1984 todavía no llegaba al millón, y que don César compartió con Köhler y Jeme. De haber gozado de los 17 años que dura una patente sobre cualquier desarrollo médico hecho con hibridomas, en lugar de cederla a la Humanidad, Milstein se podría haber comprado buena parte del país que en 1961 lo expulsó. Las revistas cholulas para CEOs habrían vivido chupándole las medias. A este señor flaquito, cortés e irónico nacido en Bahía Blanca, que se fue del país sin grandes medios pero con un bagaje valiosísimo de conocimiento, para revolucionar la historia de la biología molecular y de la medicina mundial. Y eso sin haber pisado aquí jamás un aula de escuela, colegio o universidad privada. Un «caído en la educación pública», según cierto ex presidente. Don César tenía sus picardías. En 1982 le llegaban decenas de kilogramos de cartas de papel finito por vía aérea, y también pedidos por télex, salidos de distintos institutos de investigación de todo el planeta, pidiéndole paso por paso «la receta de cocina» para fabricar hibridomas. Eso contribuiría a adelantar muchas publicaciones y carreras personales, pero también muchas aplicaciones biomédicas. Sabiendo eso último, generoso, Milstein no le negaba su conocimiento a nadie. Salvo a la cáfila de burócratas ignorantes acomodados por los militares, que en los ’60 lo habían perseguido por judío y «por zurdito» en el Malbrán, y que siguieron afligiendo durante décadas al sistema científico argentino hasta bien entrados los ’90. A esos «burros patria» les debemos que la industria farmacológica criolla, muy rumbosa aún en los ’80, no desarrollara, patentara, vendiera y exportara anticuerpos monoclonales argentinos. A esos debemos que, por el contrario, hoy cada vez que hoy el país debe importar una medicación de esa base con nombre rarísimo y generalmente terminado en «mab» o «pab», deba pagar un Perú. A esos debemos que mucha gente de escasos medios se agrave, se complique o se muera sin recibir medicación específica avanzada, y que las obras sociales y e incluso las prepagas más tilingas acepten «ponerse» sólo tras juicios de amparo. Perder gente como Milstein, especialidad de todos los gobiernos argentinos antieducativos y anticientíficos, viene con tragedia médica incluida, siempre. Pero silenciosa. O silenciada. Los responsables no pagan consecuencias, porque el país no sabe qué se perdió. Y no lo sabe porque la ignorancia carece de autodiagnóstico. La primera fábrica argentina específicamente diseñada para producir anticuerpos monoclonales se inauguró hace apenas 3 años en Garín. Y la dirige un grupo dizque argentino pero con sede en España. Los que echaron a Milstein lo hostigaban dejando sin trabajo a sus ayudantes, porque con el currículum de don César jamás se le atrevieron de frente. Los que le hicieron la vida imposible en los ’60 y lo forzaron a un nuevo exilio y lo obligaron a ganarse el Nobel en el Reino Unido, esos tipos atrasaron la industria biomédica argentina algunas décadas. Y aquí costaron vidas, probablemente bastantes. Esto que sigue puede ser una leyenda urbana, pero me la contaron en 1982. Eso fue 2 años antes de que a Milstein le dieran el Nobel. Y quienes me la contaron eran investigadores en ascenso del INGEBI y del Instituto Campomar, dos sitios cumbres de la investigación en biología molecular. Dos científicos que en 1988, corridos por la pobreza, emigraron a los EEUU. Allí hicieron muy buenas carreras en investigación y docencia. Antes de irse, en 1985, me convencieron de concursar en la primera beca de periodismo científico del país. Les debo mi profesión actual. Según esa leyenda urbana, y en la que creo, cuando don César ya iba para la gloria, esos personajes llenos de poder pero cuyo prestigio se mide en números negativos, los mismos que lo corrieron del país, le escribían, ansiosos, preguntándole cómo se fabricaban esas bestias unicelulares quiméricas, los hibridomas. Milstein, siempre correcto y mesurado, les pasaba la receta completa. Pero omitía algún paso, o incluía una modificación inventada. Jamás llegaron a ningún resultado.Daniel E. Arias

Se presentó un estudio, desde Rusia, sobre como protegen las combinaciones de diversas vacunas

Es el primer estudio, hasta ahora, que analizó los efectos de la combinación de las vacunas AstraZeneca y Sputnik V. Mostró la ausencia de efectos secundarios graves y de casos de infección.

De acuerdo a los datos facilitados por el Fondo de Inversión Directa de Rusia, se dio a conocer, en formato periodístico, los resultados preliminares sobre la seguridad del primer estudio clínico que analiza los resultados del uso combinado de la vacuna AstraZeneca (desarrollado conjuntamente con la Universidad de Oxford) y el primer componente de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V (el fármaco “Sputnik Light”, basado en el serotipo 26 del adenovirus humano). El estudio se hizo en la República de Azerbaiyán y ha sido recibido con reservas, porque los datos surgen de un universo pequeño de casos. «El enfoque de refuerzo heterogéneo (el “cóctel de vacunas“, que utiliza el serotipo 26 de adenovirus humano como primer componente y el serotipo 5 como segundo componente) es la base de la primera vacuna contra el coronavirus registrada en el mundo: Sputnik V. Teniendo en cuenta el éxito de este enfoque para garantizar una inmunidad estable y a largo plazo contra la nueva infección por coronavirus, RDIF ha sido el pionero en establecer alianzas con otros fabricantes de vacunas y en realizar una investigación conjunta sobre la combinación del primer componente de Sputnik V con medicamentos extranjeros. Combinación con resultados positivos Los estudios de seguridad e inmunogenicidad de la combinación de la vacuna AstraZeneca, y el primer componente de la vacuna Sputnik V en Azerbaiyán comenzaron en febrero de 2021; hasta la fecha se ha vacunado a 50 voluntarios y el reclutamiento para los ensayos clínicos continúa. El análisis intermedio de los datos demuestra altos índices de seguridad para el uso combinado: no hay efectos adversos graves, ni tampoco casos de coronavirus después de la vacunación. Los directivos de la RDIF y sus socios prometieron publicar los primeros datos sobre la inmunogenicidad tras el uso combinado de la vacuna AstraZeneca y el primer componente de la vacuna Sputnik V en la República de Azerbaiyán en agosto de 2021.» Más allá de la necesidad de continuar los estudios, se destaca que estos resultados coinciden con el análisis teórico -ambas vacunas son del mismo tipo-, y que los ensayos que se están realizando en Argentina también brindan, hasta ahora, resultados prometedores.Una empresa de delivery se va de España porque una ley la obliga a contratar a sus repartidores

El grupo británico Deliveroo anunció que se plantea poner fin a las operaciones en España, donde a partir del 12 de agosto la ley impondrá a estas empresas de reparto a domicilio contratar como asalariados a sus repartidores.

«Deliveroo comunica su intención de realizar una consulta entre sus empleados sobre el cese de sus operaciones en España», informó la compañía en una nota. La nueva legislación «no es el motivo por el que Deliveroo toma esta decisión», que se basa en un motivo «puramente económico», declaró un portavoz de la empresa, y aseguró que la compañía tenía «capacidad financiera para asumir» la contratación como asalariados de sus repartidores. Para Deliveroo, sin embargo, «la ley Rider no se adapta a las condiciones del mercado ni a las condiciones del trabajo». La empresa afirma en su comunicado que el mercado español tiene poco peso en su actividad, ya que «representa menos del 2%» del valor bruto de transacciones en el primer semestre de 2021. «Alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la empresa», explica la nota. «La propuesta de poner fin a las operaciones en España refleja la intención de la empresa de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera», añade Deliveroo, que prevé que el proceso de consulta con los repartidores se extienda durante un mes a partir de septiembre. El gobierno español aprobó a mitad de mayo la reforma del código laboral para otorgar automáticamente el estatuto de asalariado a los repartidores a domicilio usados por aplicaciones como UberEats o Deliveroo, considerados hasta ahora como trabajadores independientes. Las empresas deberán pagar a partir de ahora los aportes sociales para que sus repartidores puedan beneficiarse de una protección social. El gobierno dio tres meses de plazo a las compañías para adecuar sus estructuras a la reforma, plazo que expira el 12 de agosto.En la OMS se invitó a la Argentina a presentar un estudio de efectividad sobre la vacuna Sinopharm

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presentó los resultados de esa vacuna contra COVID-19 que demostró reducir la mortalidad en un 84%.

El grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud invitó a la Argentina a presentar un estudio de efectividad de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus, que demostró una efectividad del 84 % en la reducción de la mortalidad, se informó oficialmente. La reunión se desarrolló de manera virtual y participaron también representantes de China, Brasil, Chile, Indonesia y Baréin. Argentina fue invitada a participar del encuentro que tuvo como objeto evaluar la efectividad de las vacunas con virus inactivado de Sinovac y de Sinopharm a partir de la aplicación de dos dosis y el impacto a lo largo del tiempo, como así también su efectividad frente a variantes de interés y en la reducción de las internaciones. La presentación argentina, realizada por la ministra Carla Vizzotti, se realizó en base al estudio de efectividad de las vacunas que se aplican en el país que llevó adelante el Ministerio de Salud. Vizzotti expresó en la reunión que «es muy importante que Argentina pueda tener información local para compartir con la Organización Mundial de la Salud y para desarrollar estrategias en nuestro país». Agregó que «estamos trabajando para generar evidencia y compartirla con el mundo«, y detalló que los estudios de Argentina en este campo tiene una tradición ya que en 2012 presentó su estrategia pionera de dosis única de hepatitis A que luego fue replicada en otros países.El grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunización de la OMS invitó a la Argentina a presentar su estudio sobre efectividad de la vacuna Sinopharm, que demostró reducir la mortalidad en un 84% en nuestro país.

— Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) July 29, 2021

?t.co/Llr7fDaDAn pic.twitter.com/lTTjdeBwVZ

60 años de una oportunidad perdida: el fallido regreso de Cesar Milstein a la Argentina

Tres investigadores del CONICET –Gabriel Rabinovich, Itatí Ibáñez y Adrián Vojnov– reflexionan sobre la vigencia del gran hallazgo del Nobel argentino, los anticuerpos monoclonales. Este desarrollo revolucionó la medicina y, en la actualidad, también hace su aporte en la lucha contra el SARS-CoV-2.