Según Moody’s, la política monetaria «limitará la actividad económica»

La política monetaria restrictiva del Banco Central «limitará drásticamente la actividad económica y el crecimiento de los préstamos» durante los próximos meses, estimó un informe difundido hoy por la calificadora Moody’s Investors Service.

Prevé que el PBI de Argentina se contraerá en un 2,5% en 2018 y en 1,5% en 2019, «en parte como consecuencia de una de las mayores sequías de los últimos 50 años en 2018». «Como resultado de la rápida depreciación del peso, el índice de inflación será de aproximadamente 45% en 2018, y se estima que se mantendrá en niveles elevados en 2019».

La calificadora resaltó que «la alta liquidez y el buen perfil de financiamiento de los bancos ayudarán a contrarrestar los riesgos derivados de un deterioro en la calidad de cartera, en los niveles de capital y en la rentabilidad ajustada por inflación».

«La combinación de alta inflación y recesión resultarán en una marcada contracción de la cartera de préstamos en términos reales. Estimamos que habrá un aumento de los préstamos en mora desde niveles bajos como consecuencia del deterioro del entorno operativo del país», estimó.

Sin embargo, sostuvo que «factores como el bajo nivel de intermediación financiera, políticas de gestión de riesgos conservadoras y un plazo promedio relativamente corto en la duración de los préstamos en Argentina, limitarán el aumento de la mora».

Para Moody s, el Gobierno «ha demostrado una gran voluntad para respaldar a las entidades bancarias durante crisis financieras pasadas. Durante la crisis económica de 2001-2002, el Gobierno dio respaldo financiero y franquicias normativas a los bancos, al mismo tiempo que contribuyó con la búsqueda de compradores para aquellos bancos en dificultades».

Las Pymes frente al Congreso

Más de 20 entidades que agrupan a las pequeñas y medianas empresas se congregarán hoy jueves 6 a las 10:30 frente al Congreso en reclamo de medidas que las ayuden a atravesar la actual coyuntura. Presentarán propuestas a los legisladores y al Gobierno para que avancen con definiciones concretas.

Participan entidades como la Fundación Pro Tejer; Industriales Pymes Argentinas (IPA); la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), la Confederación Empresaria de la Argentina (CGERA) y la Central de Entidades de Empresarios Nacionales (CEEN). También estarán presentes dirigentes pymes de los sectores gráfico, papel, calzado, plástico, juguete, químico, metalúrgico, alimenticio, marroquinero, autopartista, comercio, entre otros.

Los empresarios quieren obtener un respaldo de los legisladores para que se implementen una serie de medidas «urgentes que le permitan afrontar una situación de crisis terminal» por la que atraviesan muchos sectores industriales, del comercio y los servicios debido a los elevados costos energéticos, la ausencia de financiamiento, la fuerte presión impositiva, los embargos y una ausencia de control en las importaciones de productos con sustitución nacional, entre otras problemáticas. «Existe una preocupación muy grande en todo el sector productivo por la falta de un plan para desarrollar la economía nacional», aseguró el presidente de IPA, Daniel Rosato.

El precio de los autos subió un 110% en 2018.

Las concesionarias de autos comenzaron a recibir las listas de precios de diciembre con aumentos del 4%, pero el dato importante es que, con este nuevo ajuste, se cierra el año del “aumentazo” de los 0 km. En todo 2018, algunas marcas subieron los valores de sus modelos hasta 110%, un récord del que se tienen antecedentos sólo en la salida de la convertibilidad o, más atrás, en la hiperinflación del Gobierno de Raúl Alfonsín.

Si bien no todas ajustaron sus listas en el mismo nivel -algunas lo hicieron en un 60%-, los incrementos superaron en todos los casos la inflación estimada para el año, que se ubica en aproximadamente 47,5%. También se ubicaron por encima de los aumentos salariales otorgados en paritarias que, para algunos sectores, tuvieron un promedio de 25%, mientras que los gremios que lograron reabrir las negociaciones, obtuvieron mejoras de más del 40%.

El fuerte salto de los precios se produjo como consecuencia de la suba del tipo de cambio, que se duplicó entre el último día de diciembre del año pasado y la cotización de ayer. En un mercado en el que el 70% de los 0 km que se venden son importados y los que se producen en el país tienen una alto contenido de insumos que llegan del exterior, la suba del dólar tienen un impacto directo. Igual, algunas marcas ajustaron sus precios más que la suba del dólar. Esto tiene un efecto en los planes de ahorro que definen sus cuotas sobre la base del precio de lista. Es por eso que las suscripciones a este sistema se derrumbaron ante el fuerte aumento de esas cuotas. En cambio, para las compras en efectivo, los precios son distintos ya que las automotrices aplican importantes bonificaciones para atraer clientes. Por ejemplo, el Chevrolet Onix cuesta $ 605.900 de precio de lista pero, con la bonificación que se otorga en diciembre, se consigue por $ 549.900.

Al mismo tiempo -y al contrario de lo que dicen en las películas, NO es mera coincidencia- la fabricación de vehículos registró en noviembre una caída del 18,6% contra igual período de 2017, y las ventas mayoristas al mercado interno se desplomaron un 57,9% en la misma comparación.

Nace el mayor parque natural de la Argentina

La Cámara de Diputados aprobó la creación del Parque Nacional Iberá en Corrientes, que cuenta con 159.800 hectáreas. Sumadas a las 553.000 hectáreas de esteros y humedales del contiguo Parque Provincial Iberá, conformarán la mayor área natural protegida de la Argentina.

La gran área tendrá 712.800 hectáreas con especies únicas de fauna, humedales, pastizales, bosques de espinal, malezales y pequeñas selvas. En suma contará con 4000 especies de flora y fauna, casi el 30% de las reconocidas en el país.

Las tierras del nuevo parque nacional fueron donadas por las fundaciones CLT Argentina, fundada por Douglas y Kris Tompkins y Flora y Fauna Argentina hace 20 años. Desde ese momento comenzó la puesta el valor del ecosistema correntino.

En 2007 se realizó la primera liberación de osos hormigueros, una especie que había desaparecido del Iberá. El parque actualmente cuenta con poblaciones restauradas de venados de las pampas, pecaríes de collar, tapires y guacamayos rojos. Luego reintrodujeron el yaguareté y hace seis meses se celebró el nacimiento de los primeros dos ejemplares tras décadas de ausencia de la especie en la provincia.

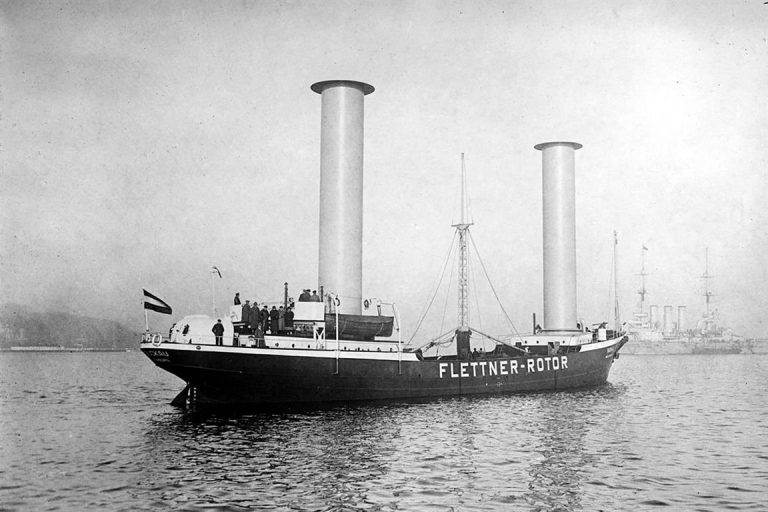

Buques con propulsión eólica: una nueva-vieja tecnología naval

Un buque tanque que transporta casi 110.000 toneladas de petróleo entre el Medio

Oriente y Europa no suena como un navío ecológico. Pero el Maersk Pelican es único

entre los mayores barcos de carga del mundo porque no utiliza sólo combustibles fósiles

para su propulsión.

El 29 de septiembre llegó a Arabia Saudita en su primer viaje desde la instalación de dos turbovelas de 30 metros.

Los barcos de carga a carbón y petróleo terminaron con la energía eólica en el siglo XIX. Pero ahora vuelve el interés por la propulsión eólica y por las turbovelas en particular, al

buscar maneras de reducir los gastos de combustible.

Instalados en la cubierta del barco, estos cilindros gigantes rotativos lo impulsan usando

el «efecto Magnus», la fuerza aerodinámica que hace que una pelota de fútbol o de tenis que giran «con efecto» hagan una trayectoria curva.

Vivimos rodeados de objetos sujetos al efecto Magnus. Suponiendo que vemos desde arriba una pelota disparada por Messi mientras ésta avanza, y como Lio le dio «de chanfle» la redonda vuela girando en sentido horario. Al aire a través del cual se mueve le número 5 se acelera en su lado derecho. Eso provoca un descenso de la presión dinámica de aire de ese mismo lado derecho, y por lo tanto una zona de relativo vacío que hace que la pelota se desvíe hacia la derecha y engañe al arquero.

La aceleración desigual del aire (mayor en la parte superior respecto de la inferior) es también lo que hace volar el ala de un ave o de un avión, y también lo que hace avanzar un barco a vela: cuando el viento hincha el velamen, el flujo de aire es más veloz donde éste forma una superficie convexa, y donde el aire corre más rápido, su presión baja y genera vacío. El barco, por ende, es atraído en esa dirección. Lo dicho, el mundo que nos rodea está lleno de ejemplos de efecto Magnus. De modo que el Maersk Pelican, de un modo muy particular, es una suerte de motovelero. Pero el tubo rotativo en su cubierta superior no tiene en absoluto la estructura o forma de una vela.

El concepto fue demostrado por Anton Flettner, un ingeniero alemán, en la década de

1920, pero las turbo velas no se impusieron, en parte debido a que el carbón era una

alternativa barata. Las primeras que fabricó Flettner eran de metal y tan pesadas que hacían más lentos a los buques, cuando la intención era darles un plus de velocidad sobre la máxima fijada por los motores de vapor.

Las turbo velas desarrolladas por Norsepower, una firma finlandesa, están hechas de

fibra de carbono y son mucho más livianas, dice Tuomas Riski, su CEO. Además son automatizadas, por lo que no se necesita de más marineros para operarlas, a diferencia de la versión de Flettner.

A su vez, además del Maersk Pelican, Norsepower ya las ha instalado en varios otros barcos, incluyendo el Estraden, un ferry que opera entre Holanda y Gran Bretaña, y el Viking Grace, que navega entre Suecia y Finlandia.

El interés en las velas deriva de que pueden reducir la cuenta de combustible y las emisiones, dice Tommy Thomassen, jefe técnico de los buques tanque Maersk.

Las dos turbo velas del Maersk Pelican reducirán la cuenta de combustible 7-10%, pronostica; si se agregara dos más el ahorro podría aumentar al 15-20%. Esto ayuda con

otra prioridad de la industria naviera, que es cumplir con las nuevas metas relativas al

cambio climático que se está fijando la IMO (International Maritime Organization), una dependencia de las Naciones Unidas con capacidad de fijar reglas internacionales sobre la navegación.

Las emisiones del quemado de «bunker-oil», el petróleo prácticamente crudo normal hasta hace poco en la industria naviera mundial, estaban matando a unas 70.000 personas/año (según la Organización Mundial de la Salud) entre tripulaciones y vecinos de ubicaciones portuarias. Un paper más reciente, publicado por Nature Communications, da cifras bastante peores: entre 139.000 y 396.000 muertes prematuras/año. Hoy se van imponiendo combustibles menos dañinos por sus emisiones de partículas de hollín, e incluso GLP (gas licuado de petróleo), el más limpio y eficiente de todos.

Pero con el sudeste asiático (particularmente China) como comprador principal de materia prima y exportador número uno de manufacturas, las rutas transpacíficas están mucho más saturadas de «conteineras», graneleros y otras naves de transporte. Las rutas mismas son otras y en promedio, más largas que las transatlánticas, hasta los ’80 las principales. Todo viaja más lejos y hay más barcos.

Por ello, aunque la emisión naviera de partículas que causan cánceres y EPOC pueda forzarse a la baja, la participación del transporte marino en el recalentamiento de la atmósfera seguirá siendo alta mientras la propulsión sea únicamente térmica y esté basada en «bunker-oil», el residuo inferior y más bituminoso de las destilerías de petróleo. El búnker es un desastre como combustible: da menos potencia con más emisión de dióxido de carbono, y su combustión rara vez es completa: genera humos negros ricos en hollines, aerosoles de partículas negras llenas de compuestos cíclicos cancerígenos. Pero además el búnker suele tener una gran cantidad de azufre que al emitirse con el humo y mezclarse con la humedad atmosférica genera ácido sulfúrico. Eso es lo que respiran los marineros y la población portuaria.

Aún la más perfecta cámara de combustión de gas genera dióxido de carbono. Las propulsiones mixtas que trata de imponer la IMO (térmica a GLP-eólica) serán resistidas por la industria, pero pueden amesetar un poco el impacto de una flota numerosa como jamás antes en la historia humana, y en crecimiento. El GLP puede mitigar las emisiones de carbón en al menos una cuarta parte, comparadas con la del búnker. No alcanza. La navegación mundial ya es causante del al menos el 3% del recalentamiento de la atmósfera por efecto invernadero… y la cuenta sigue subiendo.

A la larga, esto abre dos vías de propulsión sustitutiva: la nuclear, que encarece más que el GLP la inversión en ingeniería y por ende en el costo inicial del barco, o el regreso mejorado (nuevos materiales, electrónica de control) de los raros velámenes tubulares de Flettner. No será fácil imponerlas en el diseño de barcos como las conteineras, cuyas cubiertas ya están muy abarrotadas por contenedores y grúas.

El concepto fue demostrado por Anton Flettner, un ingeniero alemán, en la década de

1920, pero las turbo velas no se impusieron, en parte debido a que el carbón era una

alternativa barata. Las primeras que fabricó Flettner eran de metal y tan pesadas que hacían más lentos a los buques, cuando la intención era darles un plus de velocidad sobre la máxima fijada por los motores de vapor.

Las turbo velas desarrolladas por Norsepower, una firma finlandesa, están hechas de

fibra de carbono y son mucho más livianas, dice Tuomas Riski, su CEO. Además son automatizadas, por lo que no se necesita de más marineros para operarlas, a diferencia de la versión de Flettner.

A su vez, además del Maersk Pelican, Norsepower ya las ha instalado en varios otros barcos, incluyendo el Estraden, un ferry que opera entre Holanda y Gran Bretaña, y el Viking Grace, que navega entre Suecia y Finlandia.

El interés en las velas deriva de que pueden reducir la cuenta de combustible y las emisiones, dice Tommy Thomassen, jefe técnico de los buques tanque Maersk.

Las dos turbo velas del Maersk Pelican reducirán la cuenta de combustible 7-10%, pronostica; si se agregara dos más el ahorro podría aumentar al 15-20%. Esto ayuda con

otra prioridad de la industria naviera, que es cumplir con las nuevas metas relativas al

cambio climático que se está fijando la IMO (International Maritime Organization), una dependencia de las Naciones Unidas con capacidad de fijar reglas internacionales sobre la navegación.

Las emisiones del quemado de «bunker-oil», el petróleo prácticamente crudo normal hasta hace poco en la industria naviera mundial, estaban matando a unas 70.000 personas/año (según la Organización Mundial de la Salud) entre tripulaciones y vecinos de ubicaciones portuarias. Un paper más reciente, publicado por Nature Communications, da cifras bastante peores: entre 139.000 y 396.000 muertes prematuras/año. Hoy se van imponiendo combustibles menos dañinos por sus emisiones de partículas de hollín, e incluso GLP (gas licuado de petróleo), el más limpio y eficiente de todos.

Pero con el sudeste asiático (particularmente China) como comprador principal de materia prima y exportador número uno de manufacturas, las rutas transpacíficas están mucho más saturadas de «conteineras», graneleros y otras naves de transporte. Las rutas mismas son otras y en promedio, más largas que las transatlánticas, hasta los ’80 las principales. Todo viaja más lejos y hay más barcos.

Por ello, aunque la emisión naviera de partículas que causan cánceres y EPOC pueda forzarse a la baja, la participación del transporte marino en el recalentamiento de la atmósfera seguirá siendo alta mientras la propulsión sea únicamente térmica y esté basada en «bunker-oil», el residuo inferior y más bituminoso de las destilerías de petróleo. El búnker es un desastre como combustible: da menos potencia con más emisión de dióxido de carbono, y su combustión rara vez es completa: genera humos negros ricos en hollines, aerosoles de partículas negras llenas de compuestos cíclicos cancerígenos. Pero además el búnker suele tener una gran cantidad de azufre que al emitirse con el humo y mezclarse con la humedad atmosférica genera ácido sulfúrico. Eso es lo que respiran los marineros y la población portuaria.

Aún la más perfecta cámara de combustión de gas genera dióxido de carbono. Las propulsiones mixtas que trata de imponer la IMO (térmica a GLP-eólica) serán resistidas por la industria, pero pueden amesetar un poco el impacto de una flota numerosa como jamás antes en la historia humana, y en crecimiento. El GLP puede mitigar las emisiones de carbón en al menos una cuarta parte, comparadas con la del búnker. No alcanza. La navegación mundial ya es causante del al menos el 3% del recalentamiento de la atmósfera por efecto invernadero… y la cuenta sigue subiendo.

A la larga, esto abre dos vías de propulsión sustitutiva: la nuclear, que encarece más que el GLP la inversión en ingeniería y por ende en el costo inicial del barco, o el regreso mejorado (nuevos materiales, electrónica de control) de los raros velámenes tubulares de Flettner. No será fácil imponerlas en el diseño de barcos como las conteineras, cuyas cubiertas ya están muy abarrotadas por contenedores y grúas.

El concepto fue demostrado por Anton Flettner, un ingeniero alemán, en la década de

1920, pero las turbo velas no se impusieron, en parte debido a que el carbón era una

alternativa barata. Las primeras que fabricó Flettner eran de metal y tan pesadas que hacían más lentos a los buques, cuando la intención era darles un plus de velocidad sobre la máxima fijada por los motores de vapor.

Las turbo velas desarrolladas por Norsepower, una firma finlandesa, están hechas de

fibra de carbono y son mucho más livianas, dice Tuomas Riski, su CEO. Además son automatizadas, por lo que no se necesita de más marineros para operarlas, a diferencia de la versión de Flettner.

A su vez, además del Maersk Pelican, Norsepower ya las ha instalado en varios otros barcos, incluyendo el Estraden, un ferry que opera entre Holanda y Gran Bretaña, y el Viking Grace, que navega entre Suecia y Finlandia.

El interés en las velas deriva de que pueden reducir la cuenta de combustible y las emisiones, dice Tommy Thomassen, jefe técnico de los buques tanque Maersk.

Las dos turbo velas del Maersk Pelican reducirán la cuenta de combustible 7-10%, pronostica; si se agregara dos más el ahorro podría aumentar al 15-20%. Esto ayuda con

otra prioridad de la industria naviera, que es cumplir con las nuevas metas relativas al

cambio climático que se está fijando la IMO (International Maritime Organization), una dependencia de las Naciones Unidas con capacidad de fijar reglas internacionales sobre la navegación.

Las emisiones del quemado de «bunker-oil», el petróleo prácticamente crudo normal hasta hace poco en la industria naviera mundial, estaban matando a unas 70.000 personas/año (según la Organización Mundial de la Salud) entre tripulaciones y vecinos de ubicaciones portuarias. Un paper más reciente, publicado por Nature Communications, da cifras bastante peores: entre 139.000 y 396.000 muertes prematuras/año. Hoy se van imponiendo combustibles menos dañinos por sus emisiones de partículas de hollín, e incluso GLP (gas licuado de petróleo), el más limpio y eficiente de todos.

Pero con el sudeste asiático (particularmente China) como comprador principal de materia prima y exportador número uno de manufacturas, las rutas transpacíficas están mucho más saturadas de «conteineras», graneleros y otras naves de transporte. Las rutas mismas son otras y en promedio, más largas que las transatlánticas, hasta los ’80 las principales. Todo viaja más lejos y hay más barcos.

Por ello, aunque la emisión naviera de partículas que causan cánceres y EPOC pueda forzarse a la baja, la participación del transporte marino en el recalentamiento de la atmósfera seguirá siendo alta mientras la propulsión sea únicamente térmica y esté basada en «bunker-oil», el residuo inferior y más bituminoso de las destilerías de petróleo. El búnker es un desastre como combustible: da menos potencia con más emisión de dióxido de carbono, y su combustión rara vez es completa: genera humos negros ricos en hollines, aerosoles de partículas negras llenas de compuestos cíclicos cancerígenos. Pero además el búnker suele tener una gran cantidad de azufre que al emitirse con el humo y mezclarse con la humedad atmosférica genera ácido sulfúrico. Eso es lo que respiran los marineros y la población portuaria.

Aún la más perfecta cámara de combustión de gas genera dióxido de carbono. Las propulsiones mixtas que trata de imponer la IMO (térmica a GLP-eólica) serán resistidas por la industria, pero pueden amesetar un poco el impacto de una flota numerosa como jamás antes en la historia humana, y en crecimiento. El GLP puede mitigar las emisiones de carbón en al menos una cuarta parte, comparadas con la del búnker. No alcanza. La navegación mundial ya es causante del al menos el 3% del recalentamiento de la atmósfera por efecto invernadero… y la cuenta sigue subiendo.

A la larga, esto abre dos vías de propulsión sustitutiva: la nuclear, que encarece más que el GLP la inversión en ingeniería y por ende en el costo inicial del barco, o el regreso mejorado (nuevos materiales, electrónica de control) de los raros velámenes tubulares de Flettner. No será fácil imponerlas en el diseño de barcos como las conteineras, cuyas cubiertas ya están muy abarrotadas por contenedores y grúas.

El concepto fue demostrado por Anton Flettner, un ingeniero alemán, en la década de

1920, pero las turbo velas no se impusieron, en parte debido a que el carbón era una

alternativa barata. Las primeras que fabricó Flettner eran de metal y tan pesadas que hacían más lentos a los buques, cuando la intención era darles un plus de velocidad sobre la máxima fijada por los motores de vapor.

Las turbo velas desarrolladas por Norsepower, una firma finlandesa, están hechas de

fibra de carbono y son mucho más livianas, dice Tuomas Riski, su CEO. Además son automatizadas, por lo que no se necesita de más marineros para operarlas, a diferencia de la versión de Flettner.

A su vez, además del Maersk Pelican, Norsepower ya las ha instalado en varios otros barcos, incluyendo el Estraden, un ferry que opera entre Holanda y Gran Bretaña, y el Viking Grace, que navega entre Suecia y Finlandia.

El interés en las velas deriva de que pueden reducir la cuenta de combustible y las emisiones, dice Tommy Thomassen, jefe técnico de los buques tanque Maersk.

Las dos turbo velas del Maersk Pelican reducirán la cuenta de combustible 7-10%, pronostica; si se agregara dos más el ahorro podría aumentar al 15-20%. Esto ayuda con

otra prioridad de la industria naviera, que es cumplir con las nuevas metas relativas al

cambio climático que se está fijando la IMO (International Maritime Organization), una dependencia de las Naciones Unidas con capacidad de fijar reglas internacionales sobre la navegación.

Las emisiones del quemado de «bunker-oil», el petróleo prácticamente crudo normal hasta hace poco en la industria naviera mundial, estaban matando a unas 70.000 personas/año (según la Organización Mundial de la Salud) entre tripulaciones y vecinos de ubicaciones portuarias. Un paper más reciente, publicado por Nature Communications, da cifras bastante peores: entre 139.000 y 396.000 muertes prematuras/año. Hoy se van imponiendo combustibles menos dañinos por sus emisiones de partículas de hollín, e incluso GLP (gas licuado de petróleo), el más limpio y eficiente de todos.

Pero con el sudeste asiático (particularmente China) como comprador principal de materia prima y exportador número uno de manufacturas, las rutas transpacíficas están mucho más saturadas de «conteineras», graneleros y otras naves de transporte. Las rutas mismas son otras y en promedio, más largas que las transatlánticas, hasta los ’80 las principales. Todo viaja más lejos y hay más barcos.

Por ello, aunque la emisión naviera de partículas que causan cánceres y EPOC pueda forzarse a la baja, la participación del transporte marino en el recalentamiento de la atmósfera seguirá siendo alta mientras la propulsión sea únicamente térmica y esté basada en «bunker-oil», el residuo inferior y más bituminoso de las destilerías de petróleo. El búnker es un desastre como combustible: da menos potencia con más emisión de dióxido de carbono, y su combustión rara vez es completa: genera humos negros ricos en hollines, aerosoles de partículas negras llenas de compuestos cíclicos cancerígenos. Pero además el búnker suele tener una gran cantidad de azufre que al emitirse con el humo y mezclarse con la humedad atmosférica genera ácido sulfúrico. Eso es lo que respiran los marineros y la población portuaria.

Aún la más perfecta cámara de combustión de gas genera dióxido de carbono. Las propulsiones mixtas que trata de imponer la IMO (térmica a GLP-eólica) serán resistidas por la industria, pero pueden amesetar un poco el impacto de una flota numerosa como jamás antes en la historia humana, y en crecimiento. El GLP puede mitigar las emisiones de carbón en al menos una cuarta parte, comparadas con la del búnker. No alcanza. La navegación mundial ya es causante del al menos el 3% del recalentamiento de la atmósfera por efecto invernadero… y la cuenta sigue subiendo.

A la larga, esto abre dos vías de propulsión sustitutiva: la nuclear, que encarece más que el GLP la inversión en ingeniería y por ende en el costo inicial del barco, o el regreso mejorado (nuevos materiales, electrónica de control) de los raros velámenes tubulares de Flettner. No será fácil imponerlas en el diseño de barcos como las conteineras, cuyas cubiertas ya están muy abarrotadas por contenedores y grúas.

Naciones Unidas considera «inaceptable» el aumento de la pobreza y el desempleo en Argentina

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas planteó “preocupación” por el aumento de la pobreza y el desempleo, y formuló advertencias a la Argentina.

En las “Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina”, el Comité de la ONU señala estar “preocupado” por “la pobreza estructural, que se mantiene en un piso del 25 al 30% de la población, inaceptable para un país con el nivel de desarrollo del Estado, con núcleos duros de pobreza desigualmente distribuidos en el territorio y concentrados en el Gran Buenos Aires y en el norte del país”.

el Informe dice que “preocupa mucho al Comité el dato de más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y el impacto negativo de la devaluación e inflación en la pobreza y la desigualdad”.

El documento también advierte “el impacto negativo de los aumentos masivos en las tarifas de los servicios básicos (agua, gas, electricidad, transporte y medicamentos) en los grupos desfavorecidos, así como en la clase media y que los aumentos del salario mínimo y de la Asignación Universal por Hijo no permitan compensar la inflación”.

El desempleo es otro tópico que está en la mira del Comité por cuanto advierte “el aumento del desempleo a lo largo de los últimos cinco años y el alarmante incremento de los índices de desocupación en el primer trimestre de 2018, afectando de manera desproporcionada a grupos desfavorecidos, en particular a los jóvenes, las mujeres y los habitantes de zonas rurales. Le preocupan al Comité las serias limitaciones y obstáculos que las mujeres rurales enfrentan para acceder a un empleo formal quedando relegadas a empleos temporarios y precarios”.

El Comité “recomienda al Estado parte adoptar medidas concretas para reducir el desempleo, protegiendo puestos existentes, con especial atención en las mujeres, los jóvenes y los habitantes de las zonas rurales”.

Las jubilaciones y prestaciones sociales también están presentes en el Informe de la ONU porque considera que la nueva fórmula de movilidad previsional tuvo un “impacto negativo” sobre los 17 millones de beneficiarios. Este año llevará a una pérdida de 20 puntos en los haberes previsionales.

Todo esto ya lo sabíamos. Pero impacta en forma diferente cuando se lee en la prosa burocrática de un organismo internacional.

Otra inversión gigante en Vaca Muerta: de YPF-Petronas por US$ 2.300 millones

YPF y la petrolera malaya Petronas anunciaron ayer que arrancarán un desarrollo masivo de «shale», petróleo de esquistos. Será una inversión -por partes iguales- de US$ 2.300 millones en Vaca Muerta en los próximos cuatro años. El acuerdo implica una inyección inicial de US$ 590 millones durante 2019.

De acuerdo a estimaciones de YPF y la Secretaría de Energía, se generarán unos 2.000 empleos, con cuatro torres de perforación y una planta de procesamiento de crudo en funcionamiento.

El acuerdo alcanzado es parecido -en dimensiones- al alcanzado entre YPF y Chevron hace unos años. «Representa la segunda mayor inversión directa para el desarrollo del no convencional en el país», destacaron fuentes oficiales.

El proyecto será por el área La Amarga Chica y tiene un plazo de extensión de 20 años. En ese lapso, le destinarán US$ 7.000 millones. En este marco, el objetivo para 2022 es producir 60.000 barriles de petróleo por día.

El hospital Garrahan ya aplicó mil veces una terapia de avanzada en niños con cáncer ocular

El hospital de Pediatría Juan Garrahan realizó mil procedimientos de una terapia que permite salvar la visión en niños afectados por cáncer ocular, con una técnica que logra el 98% de la curación, evita segundos tumores y posibilita la conservación de la visión.

Se trata de la “Quimioterapia intra-arterial para el tratamiento de retinoblastoma” y hasta el momento el Garrahan es el único centro público de salud que la realiza en el país, y uno de los pocos de Sudamérica.

Los procedimientos de quimioterapia intra-arterial se realizan a pacientes con este tipo de tumor ocular y el mayor beneficio, según informó en un comunicado la institución, es que aumenta la posibilidad de conservar el ojo afectado a la vez que suplanta la radiación externa, método que se aplicaba antes para salvar la vida de estos niños y niñas (menores de dos años en su gran mayoría) pero que implicaba segundos tumores y un alto porcentaje de necesidad de enucleación del ojo enfermo, es decir, su pérdida.

Actualmente, con la técnica intra-arterial, que se comenzó a aplicar a fines de 2014, los niños conservan el ojo y la visión en la gran mayoría de los casos.

“Podemos realizar un procedimiento de este tipo, de tan alta complejidad, gracias al trabajo y la interacción de diferentes especialidades médicas y dentro del Hospital”, explicó el jefe de Neurointervencionismo, Flavio Requejo, a cargo de un equipo conformado por 10 profesionales, entre técnicos radiólogos, anestesiólogos, enfermeros y neurointervencionistas.

El retinoblastoma es el tumor ocular más frecuente en la infancia y se presenta con la aparición de células malignas en la retina del ojo. En Argentina se detectan 45 nuevos casos por año, y el 80% son derivados para su atención en el hospital Garrahan, donde el índice actual de curación es de más del 98%.

Este tipo de cáncer es muy agresivo, según se informó, y puede detectarse precozmente mediante el estudio de fondo de ojo con dilatación pupilar que debe realizarse antes de los tres meses de vida a todo recién nacido.

«Cabildo Abierto por la Soberanía Energética»

En el parque urbano de Lima -la ciudad bonaerense cercana a la emblemática central nuclear Atucha, y donde se debate si se construirá o no la que China ofrece financiar- una cantidad importante de gremios, movimientos sociales y grupos de izquierda realizarán un Cabildo Abierto para este viernes 7 de diciembre.

Se han reunido en la Multisectorial Zárate-Campana-Baradero-Lima, y plantean una definición terminante:

«Hace 90 días, cuando el gobierno decidió dar de baja al plan nuclear y la construcción de la cuarta y la quinta central, anunciaron que iban a despedir 1000 compañeros efectivos de NA-SA …, los sindicatos de ATE, Luz y Fuerza de Zárate, Luz y Fuerza del Parana, UOCRA, etc. que representan a los trabajadores del complejo nuclear de Lima, con el apoyo de esta Multisectorial, enfrentaron los primeros 237 despidos con un extraordinario paro desde el 27 de junio al 1º de julio, y movilizaciones desde Atucha hasta la rotonda de Zarate, rechazando los despidos y defendiendo la soberanía nacional y la construcción de la cuarta central … Ahora parece haberse frenado el plan de los 1000 despidos, y la empresa pública NA-SA SA, titular de las Centrales Nucleares, hace trascender información sobre la posible iniciación de las Obras Civiles para la construcción de la proyectada quinta central comprada llave en mano a China.

Esta Multisectorial valora el haber logrado con la lucha parar parcialmente el plan de 1000 despidos, y la posibilidad de que con las obras civiles el año próximo se logren puestos de trabajo en la construcción. Y al mismo tiempo tenemos una necesidad imperiosa de denunciar las consecuencia de no construir la cuarta central nuclear con tecnología Candu en nuestra ciudad.

Discutir en serio la soberanía energética y la defensa de la industria nuclear afectada por la compra llave en mano de la quinta central.nuclear a China. La industria nuclear desarrollada en nuestro país con la tecnología Candu, la planta industrial de Agua Pesada en Neuquen, etc, son una herramienta fundamental y parte del desarrollo de la industria nacional que le de valor agregado a los productos que producimos en vez de comprar llave en mano una central nuclear que se fabrica en China. Este desarrollo es el que nos permitirá generar trabajos para realmente combatir la pobreza estructural que sufre más de un 30% de los argentinos, y así lograr soberanía energética».

El «riesgo país» argentino sube y alcanza los máximos de septiembre

El riesgo país de Argentina, medido por el banco J.P. Morgan, subió 28 unidades ayer martes hasta 726 puntos básicos, nivel que no registraba desde mediados de septiembre.

La sensación de «renovada confianza» que buscó transmitir el gobierno, hasta de cierta euforia, es evidente que quedó limitada a los funcionarios y algunos operadores políticos. Los mercados financieros siguen escépticos frente a la economía local. Y tampoco parecen muy entusiasmados con la situación global.

La Comisión Europea pide que se vuelvan a poner aranceles al biodiésel argentino

La Comisión Europea, presionada por los productores europeos, rectificó su decisión del pasado septiembre y pide ahora reimponer aranceles al biodiesel argentino. El brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) propondrá a los gobiernos del bloque imponer otra vez aranceles al biodiesel nacional, esta vez en un rango que iría del 25% al 33,4%.

Este giro de la Comisión Europea se da después de una denuncia de los productores, principalmente italianos y españoles, que usan aceites vegetales y reciclados. Alegan que las importaciones de biodiésel barato argentino los ponen contra la pared porque está subsidiado.

La Comisión acepta sus alegatos y dice ahora que “a la vista de las conclusiones alcanzadas, debería imponerse un arancel definitivo para prevenir la materialización de la amenaza inminente de daño material en la industria de la UE por parte de importaciones subsidiadas”. El fin de los aranceles en septiembre llevó a un aumento de la exportación argentina del biocombustible a Europa.

La bronca europea con el biodiésel argentino se arrastra desde hace años. El 9 de noviembre del año pasado los productores europeos denunciaron y el pasado 31 de enero Bruselas anunciaba que habría una investigación sobre los subsidios de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, los productores de EE.UU. piden a Donald Trump que no le quite los aranceles al biodiésel argentino. ¿No era que el proteccionismo era una cosa del pasado?

Noviembre negro: La venta de 0 km tuvo la mayor baja desde 2002: cayó 46%

El patentamiento de autos 0 km sufrió la mayor baja interanual desde 2002, al desplomarse un 45,9% en noviembre frente a noviembre 2017, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Los vehículos patentados durante el mes pasado alcanzaron una cifra de 39.565: una baja de 18,5% frente a octubre, cuando se habían vendido 48.571 unidades. En noviembre del año pasado se habían patentado 73.145 rodados.

El grupo dueño de Marlboro explora el negocio de la marihuana

Cronos Group, una firma canadiense de cannabis, confirmó conversaciones con Altria, la compañía productora de Marlboro, sobre posibles inversiones. Altria Group, con sede en Richmond, Virginia, es la casa matriz de Philip Morris, el mayor productor de cigarrillos en el mundo.

No es la primera compañía grande de Estados Unidos que explora el sector y pudiera estar entre las mejor colocadas en lo que se refiere a infraestructura para involucrarse directamente en las ventas si prosigue la tendencia a la legalización.

Canadá legalizó este año el uso recreativo de marihuana y en Estados Unidos las cosas se están moviendo en esa dirección a nivel estatal.

Más firmas estadounidenses parecen estar dispuestas a ponderar su ingreso al negocio de la marihuana a medida que se establece más en los dos países norteamericanos.

Tilray, una compañía de marihuana medicinal con sede en Columbia Británica, Canadá, se convirtió en el primer negocio de cannabis en cotizar públicamente sus acciones en una bolsa en Estados Unidos. Su valor de mercado está alcanzando rápidamente 10.000 millones de dólares, aproximadamente la misma que empresas como The Gap y Macy’s.

La decadencia de la industria nacional

Habitualmente en AgendAR abreviamos la mayoría de las noticias que reproducimos. Como se indica en nuestra carta A Todos, nuestro objetivo es «buscar, destacar y resumir todas las noticias que pueden interesarle a un argentino vinculado con actividades productivas». No alcanza el tiempo para leer todo…

Pero en este caso queremos reproducir íntegra la nota de Alcadio Oña; el tema lo merece. Y agregamos breves observaciones al final.

«Los economistas de la Fundación Fiel Juan Luis Bour y Guillermo Bermúdez han aportado un dato de la decadencia de la industria nacional que es, también, una muestra de la decadencia argentina. Dice que en el segundo semestre la producción manufacturera será un 14% más baja que la del mismo período de 2011 y que, aun cuando ésta hubiese sido récord, queda claro que desde entonces han pasado nada menos que siete años.

Otros ejemplos semejantes, ahora surgidos de las estadísticas del INDEC: durante septiembre en el sector se destruyeron 7.300 puestos de trabajo, y 39.000 desde diciembre. Hoy ocupa la misma cantidad de personal y hasta un poco menos que en 2008, esto es, una década atrás.

Más de lo mismo: en los años 90, el financiamiento a la industria representaba 30% del financiamiento privado total; en 2011 había bajado al 17% y ahora está en el 16%. Y como los números de Brasil y de Chile cantan 70 y 106% respectivamente, el contraste dice que acá el crédito es poco, caro o, al fin, que no hay inversión.

Miradas a través de estas carencias y retrocesos, algunas de las grandes ventajas que históricamente se le han atribuido a la industria quizás debieran ser colocadas entre paréntesis o consideradas antigüedades. Para el caso, la de constituir una fuente indiscutida de empleo calificado, bien remunerado, de ser una garantía de ascenso social y de contribuir en cierto grado a la independencia económica.

Claro que este conjunto no brotó de la nada, porque aquello que se afirmaba de la industria sigue siendo cierto.

Entre varias explicaciones de especialistas una dice que acá faltaron políticas públicas puestas a desarrollar y articular una estructura industrial sólida y sustentable. Pariente directa, otra clave fue no contar con un empresariado nacional amplio apostando a un proyecto productivo que sea asumido, además, como un proyecto político. Y lo de siempre: poner las cargas en otro lado, sin arriesgarse o arriesgando sólo bajo un paraguas oficial seguro.

De vuelta al presente, dicen Bour y Bermúdez: “No está claro aún cuál será la profundidad del ajuste en la industria en los próximos meses, pero el piso de la contracción se encuentra en torno del 6% durante la segunda mitad de 2018”.

La estadística del INDEC ya anota cinco meses consecutivos de caída, y uno, septiembre, desplomándose 11,5%. La Fundación Fiel acaba de agregar a la lista un 3,6% para octubre y un relevamiento de la Unión Industrial plantea que el 65% de las ramas fabriles viene en pendiente: “Las que crecen, afirma, es respecto de una muy baja base de comparación”.

¿Y qué prevén los propios empresarios? Nada muy diferente a esto que hay, según una muy reciente encuesta oficial.

El 61% espera que la demanda siga bajando a corto plazo y solo un 8,4% estima que puede subir. Tres de cada diez directivos piensa recortar la plantilla de personal, el 40% prevé eliminar las horas extra y poco menos que nadie se imagina invirtiendo.

Aún en visible retroceso, la industria todavía es una palanca importante: representa alrededor del 16% del PBI, lo cual significa que mucho de lo que pase en la economía depende lo que pase con ella. Entonces nada hay de casual en los seis meses de signo negativo, sobre trece, que acumula el indicador general del INDEC.

Números sobre números, algunos analistas miden el impacto del ajuste fiscal, monetario y cambiario que “puso” el Fondo Monetario y corren el repunte hasta el segundo trimestre de 2019. Eso sí, con una aclaración: que nadie festeje a cuenta ni festeje demasiado hasta no ver qué magnitud real tiene la mejora.

Gente cercana al Banco Central apuesta a un reordenamiento general de las grandes variables, hacia las vísperas de las elecciones. Suman: achicamiento del déficit de las cuentas externas; aumento del stock de reservas; correcciones en precios relativos, como tarifas y tipo de cambio; déficit cero y baja de la relación deuda-PBI. “Todo quedará alineado para ingresar a una etapa de crecimiento equilibrado”, dice uno de esos especialistas.

Así es, también, la música que se escucha cerca de Nicolás Dujovne, solo que la temporada de noticias oscuras sigue viva y aconseja no ir más rápido de lo que van las cosas.

Ayer mismo se supo que en noviembre, contra el mismo mes de 2017, la venta de autos se derrumbó un 45,9% y aterrizó en los niveles de 2002. Esta vez tocó devaluación, tasa de interés, salarios caídos y precios subidos; más o menos lo mismo que toca por todas partes.

La industria ya entró de lleno en la que será su quinta recesión en diez años. Va para atrás en toda la línea, obviamente, aunque el problema es que la estructura económica retrocede casi sin excepciones.

Escenario dual para quienes plantean jugarse a fondo con los servicios, viendo allí un estadio superior de la evolución económica. Ni tanto ni tan poco. Es cierto que recién en 2011 la Argentina recuperó el PBI industrial por habitante que tenía en 1974, pero para entonces Japón ya lo había sobrepasado en un 150%; Italia lo había duplicado; EE.UU. casi duplicado y Brasil lo superaba en un 70%. Por algo países como estos siguen aumentando la capacidad de sus industrias«.

En su último tramo, este informe rescata un discurso que estuvo de moda 25, 30 años atrás. Y sirvió entonces para justificar políticas de desindustrialización: La presunta «mayor modernidad» del sector terciario -los servicios- sobre la industria (Recordemos que en ese tiempo también se consideraba a la producción primaria -el agro- como irreversiblemente atrasada. En otros países ya estaba en marcha la Revolución Verde).

El informe cuestiona ese discurso, con razón. Pero sucede que quedó atrasado: hoy lo que se vende como «moderno» no son los servicios en sí, sino la precariedad: los «empleos basura», que son los que muchas veces se encuentran en ese sector.

También es necesario aclarar que la decadencia a que se refiere es de la industria en su conjunto, y del empleo industrial. Algunos sectores, al contrario, desbordan vitalidad y son una prueba de la competitividad argentina. El complejo agroindustrial del Gran Rosario es uno de los ejemplos.

Las Pymes van al Congreso

Un millar de Pymes -agrupadas en las numerosas entidades que convocan desde el «banner» de arriba- irán al Congreso este jueves 6 de diciembre para conseguir su respaldo. Quieren que se implemente una serie de medidas urgentes que les permitan afrontar una situación de crisis terminal por la que atraviesan los sectores industriales, del comercio, de los servicios y del agro.

Los motivos son conocidos: los elevados costos de la energía, la ausencia de financiamiento, la fuerte presión impositiva, los embargos y una ausencia de control en las importaciones de productos con sustitución nacional, entre otros temas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, anunció una presencia masiva de empresarios y trabajadores “ya que existe una preocupación muy grande en todo el sector productivo por la falta de un plan para desarrollar la economía nacional”.

El encuentro se realizará en la puerta del Congreso desde las 10.30 y tiene como finalidad poder dialogar con los representantes de los bloques legislativos, tanto del oficialismo como de la oposición, con el objetivo de plantearles los problemas que afectan a todas las Pymes y además presentarles una serie propuestas con medidas para evitar la profundización de la crisis de los sectores.

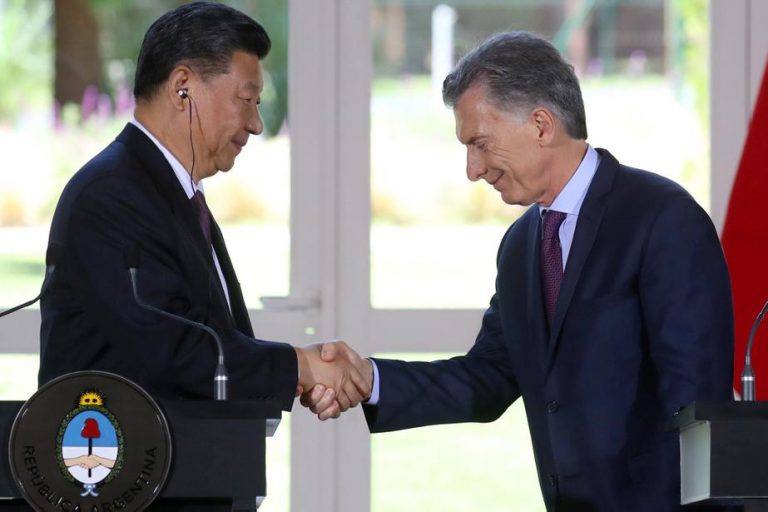

¿Prometen a China Atucha III?

El periodista Carlos Burgueño afirma en el Ámbito de hoy que el Gobierno le hizo a Xi Jinping dos promesas concretas, respondiendo a las mayores inquietudes de China en el país. Las dos principales obras que los orientales tienen en la Argentina, la represa Condor Cliff-La Barrancosa y la futura central nuclear Atucha III, se definirán positivamente en el primer trimestre del año próximo.

Mauricio Macri habría avalado la resolución de los proyectos. Y el acuerdo por la ampliación del swap con China hasta un total de u$s 19.000 millones sería la prueba que el país asiático confía en el compromiso.

La necesidad de obra pública por parte del Gobierno nacional mirando las elecciones de 2019 y la obligación de acelerar gestos con Xi Jinping luego de la ayuda financiera aceleraron las decisiones políticas.

En el caso del proyecto Condor Cliff-La Barrancosa, sólo queda un detalle por solucionar: eliminar del listado de socio local Chino a Electroingeniería, y reemplazarlo por otra compañía constructora de capitales argentinos. En el caso de la central nuclear, se buscará el momento para hacer el anuncio, sin que éste genere suspicacias internacionales.

El Complejo Condor Cliff-La Barrancosa ya comenzó, aunque de manera muy tenue y sólo para que la obra no se paralice, aunque ya tiene un año de demora. Comenzará ahora la selección de la empresa que se asociará el casting para rearmar la sociedad con la china Gezhouba, y el andamiaje judicial para que la reformulación de la nueva compañía constructora no sufra trabas en Comodoro Py.

No será fácil: el grupo que quedó segundo lugar en aquella licitación de abril de 2013, fue el que habían formado para la ocasión la también china Sinohydro con Iecsa en ese entonces de la familia Caputo, Chediak, Esuco de Carlos Wagner y Austral Construcciones de Lázaro Báez, todas empresas implicadas en la misma causa de los Cuadernos.

El otro proyecto que se destrabó en Buenos Aires, y que también será presentado en sociedad en el primer trimestre del próximo año, es la construcción de una central nuclear del tipo Power Hualong, sistema de agua liviana y uranio enriquecido, que los chinos construirán en Lima, provincia de Buenos Aires junto a las dos Atucha, y financiarán integralmente con 8 años de gracia para pagarla.

Será el proyecto bautizado Atucha III, una idea que generó ciertas inquietudes desde los Estados Unidos y que Macri se encargó de explicar durante su presentación ante Donald Trump. Para China, ese negocio es clave: será la primera exportación de ese tipo fuera de su territorio. Hay un tercer interesado en acelerar este acuerdo: el Gobierno de María Eugenia Vidal, ávido de noticias sobre obras públicas para anunciar durante el electoral 2019″.

Hasta aquí, la información de Burgueño. Por nuestra parte, sólo cabe repetir lo que dijimos cuando la comunidad nuclear, y otros sectores, tuvieron la información que el proyecto se mandaba al «freezer»: la Argentina tiene una experiencia de casi 70 años en la construcción de centrales nucleares. Puede y le conviene hacer acuerdos con otros, pero siempre que exista una significativa participación de sus técnicos y sus empresas.

En tres años, se perdieron 108 mil empleos industriales

La industria emplea hoy 107.900 trabajadores registrados menos que tres años atrás. De haber contado con 1.257.000 asalariados formales en septiembre de 2015, en igual mes de este año empleó a 1.149.100, de acuerdo a los datos de la Secretaria de Trabajo.

Esta caída del empleo fabril se fue produciendo sin freno a lo largo de todo estos años por la baja de la producción como consecuencia de la caída de la inversión y del consumo domésticos, mayores importaciones, suba de la tasa de interés y tercerización de actividades.

“El descenso del peso del empleo industrial es un fenómeno que se observa en la mayoría de los países desarrollados durante las últimas décadas , debido a la relocalización productiva en países de salarios bajos y el proceso de automatización y robotización. Sin embargo, la velocidad y profundidad del proceso de destrucción local permite afirmar que se está frente a una situación de crisis y ajuste de empleo del sector industrial, que no se explica por el fenómeno detectado en las economías desarrolladas”, dice un Informe del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior de la UMET.

Otro factor de achique del empleo formal es el proceso de tercerización laboral a través del traspaso de parte de las cadenas de producción a contratistas y hasta el empleo de trabajadores como monotributistas, personal de agencias o en contratos por “tiempo determinado”. También se observa un aumento del empleo informal a costa del formal.

Pablo Dragún. Director del Centro de Estudios de la UIA, dice que la caída del empleo fabril se debe “ a una dinámica que venía en baja para algunos sectores hasta 2017, con presión importadora, a lo que se acentuó desde mediados de este año con el salto cambiario y la fuerte suba de las tasas de interés, que trajo aparejada una caída en la demanda y dificultades de financiamiento de capital de trabajo”.

Además, «los datos de transición de empleo en la provincia de Buenos Aires marcan que las condiciones de ocupación de los trabajadores industriales que se pierden, un 16% pasa a estar desempleado, un 19% pasa al cuentapropismo y el resto un 22% van al comercio, seguido por otros sectores como construcción o transporte (7% cada uno). La pérdida de empleos industriales implica una alta probabilidad de que se establezcan trayectorias laborales descendentes en lugar de ascendentes, por menores salarios en promedio o por pases a la informalidad o el desempleo”.

Confirmado: no habrá bono de fin de año para los jubilados

El presidente Mauricio Macri reiteró lo que sus funcionarios ya habían dicho: los jubilados no tendrán este año un bono que compense la pérdida de poder adquisitivo.

Al ser consultado, en conferencia de prensa, Macri dijo que existen «limitaciones presupuestarias» para otorgar la compensación a los jubilados, aunque agregó que «siempre son prioridad» y recordó la sanción de la ley de Reparación Histórica que impulsó el Gobierno en 2016.

El mandatario puso así punto final a una discusión que, en rigor, no fue tal, ya que la negativa del Gobierno a otorgar el bono se manifestó desde el primer momento.

Los desarrollos de Inteligencia Artificial en Argentina

Se conoce -lo repiten los medios, y además es cierto- que la Inteligencia Artificial es uno de los campos, tal vez el más sensitivo, en que compiten Estados Unidos y China. Es menos conocido que en Argentina también se trabaja en el área. Lejos de ambos gigantes, y muy lejos en los recursos que se destinan. Pero aquí se hacen aportes propios. Reproducimos esta nota del Conicet, con su video incluido:

«Computadoras que juegan al ajedrez, semáforos inteligentes, comunicación hablada entre computadoras y seres humanos, motores de búsqueda de Internet cada más precisos, sistemas que analizan miles de imágenes para detectar melanomas y programas informáticos educativos para fomentar el aprendizaje. Esta capacidad que tienen las máquinas de emular el razonamiento humano se denomina Inteligencia Artificial (IA) y está en todas partes.

Agustín Gravano y Luciana Ferrer, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) son parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada del Instituto de Ciencias de la Computación (ICC, CONICET-UBA). Allí trabajan en la línea de investigación del procesamiento del habla, específicamente en sistemas de diálogo hablado y en la detección de metainformación.

“En nuestra área específica dentro de la inteligencia artificial, trabajamos para que las computadoras puedan ser capaces de procesar el habla de los seres humanos. Por ejemplo, que reconozcan las palabras que uno está diciendo, algo que a nosotros nos resulta extremadamente natural, pero que no es para nada sencillo. Esa tarea de reconocimiento del habla no es lo único que podemos extraer de la señal de habla; también se extraer emociones, la identidad de la persona que habla o información como la edad o el género, todas cosas que a los humanos nos resultan muy fáciles de reconocer pero requieren de procesos sofisticados de computación y de ingeniería”, explica Gravano, quien trabaja en el mejoramiento de la naturalidad de los sistemas de diálogo hablado, en los cuales una persona interactúa con una computadora mediante la voz.

Por ejemplo, uno puede pedirle asistencia a un sistema de información turística, bancaria, a un asistente virtual como tienen los smartphones. “Para que eso pueda ocurrir tenemos que tener cuidado con cómo se sintetiza la voz artificial, para que suene natural, que no suene como una voz robótica».

Tenemos que darle inflexiones a la voz de acuerdo a lo que se está diciendo, poner pausas, modular el tono, cambiar la forma en que suena esa voz artificial para que la persona que interactúa con el sistema se sienta a gusto”, explica el investigador que completó su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

En el caso del habla analizan grabaciones para aprender qué sonidos corresponden a determinados fonemas del lenguaje, luego aprende las palabras, luego las oraciones, y así el aprendizaje automático es la piedra angular que permite desarrollar las diversas tareas de procesamiento del habla.

Por su parte, Luciana Ferrer dentro del Grupo de Procesamiento de Habla realiza tareas de detección de metainformación basado en la señal de habla. “No de bajo nivel como qué fue dicho sino de alto nivel como cuál es la emoción del hablante, qué idioma está siendo hablado o la identidad de las personas entre un grupo de personas que uno puede conocer previamente. Es decir, metainformación del contenido de la señal”, explica Ferrer.

En la actualidad, hay bancos que utilizan para reforzar su seguridad y la de los usuarios una contraseña adicional como la voz. “Lo que pasa es que todavía no tiene el nivel de precisión como las huellas digitales por eso es que se usa como complementario a otros métodos”, explica Ferrer, quien realizó un doctorado en Ingeniería electrónica en la Universidad de Stanford, Estados Unidos.

Al estar en el Departamento de Ciencias de la Computación se basan en la informática, pero para llevar a cabo estas investigaciones en temas tan relacionados con lo social, en cómo nos comunicamos hace falta conocer mucho de psicología social, psicología del comportamiento. “Nuestro trabajo es fuertemente interdisciplinario, en el equipo hay colaboradores psicólogos, lingüistas, fonetistas, físicos e ingenieros electrónicos”, dice Gravano.

Los investigadores señalan que aún estamos lejos de que las computadoras detecten emociones y metainformación de alto nivel tan bien como los humanos, aunque “si miramos para atrás lo que se hizo en los últimos diez años es alentador. Tenemos una vasta cantidad de datos que no se puede analizar a mano. ¿Cómo hacemos para sacar la información útil e interesante? La única manera es automáticamente y para eso estamos los científicos de datos, para ayudar al humano”, concluye Ferrer».

Qué se acuerda con China. Y qué no

Los gestos públicos -la visita de estado del presidente Xi, las entusiastas expresiones del presidente Macri «Mientras mejor le vaya a China, mejor le irá a Argentina, a la región y al mundo»- son importantes, aunque transitorios: son señales en las relaciones internacionales (y un mensaje al nuevo canciller brasileño).

En la coyuntura actual del gobierno argentino, también es clave la ampliación del «swap» con China por 9 mil millones de dólares. Además del F.M.I., Argentina hoy no tiene otro prestamista internacional.

Pero lo que aspira a fortalecer vínculos permanentes es la firma de una treintena de acuerdos bilaterales, que van desde lo económico hasta lo cultural. Enmarcados en el Plan de Acción Conjunta 2019-2023, una hoja de ruta que indica las acciones a realizarse en las áreas política, económico-comercial, inversiones, infraestructura, agricultura, minería, energía, asuntos financieros, transporte, turismo, cultura, educación, ciencia y tecnología, salud, asuntos espaciales, deportes, cooperación Sur-Sur, defensa, … Así se busca dar un horizonte de cumplimiento y viabilidad a los acuerdos, más allá de los cambios políticos que puedan producirse.

Una lista de los principales acuerdos:

- Prórroga de la Validez del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE).

- Convenio para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal (CDI).

- Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Fiscal y Financiera.

- Memorando para la Promoción de la Cooperación Comercial y de Inversiones. Y otro similar sobre Infraestructura