PARTE DE UNA CURA PARA LAS INTRUSIONES AÉREAS

Bastó que el

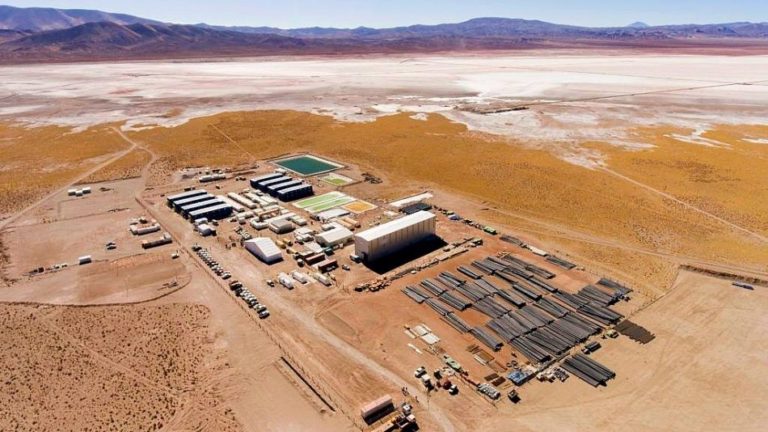

Ministerio de Defensa (MinDef) instalara un radar argentino de vigilancia aérea en Río Grande, Tierra del Fuego, para que nos enteráramos de que hay aviones que nos sobrevuelan sin autorización y

con origen aparente en Chile.

Una posible cura, parcial pero no la más lenta, la obtuve filtrando el “top ten” de los sistemas antiaéreos de hoy propuesto por un portal educativo y tecnológico de la India,

edu dwar. Esta

aqui. Pero de esa lista, elijo únicamente proveedores extra-OTAN, para evadir –hasta donde se pueda- el embargo británico y estadounidense sobre nuestras compras militares.

Dejo de lado algunos sistemas israelíes muy eficaces, como el

Iron Dome y el

David’s Sling. Están demasiado de moda, son demasiado caros, están pensados para la defensa de un país minúsculo y probablemente llenos de componentes informáticos cuya venta el State Department puede bloquear con un Wattsapp a Tel Aviv.

El State Department nos deja en relativa paz cuando Elbit o Israel Aerospace Industries modernizan activos de poco valor estratégico: los entrenadores avanzados Pampa 3 block 2 o nuestros tanques medianos TAM 2C. No son cosas que alarmen a Whitehall, la cancillería británica.

Pero otra cosa es comprar sistemas misilísticos. Pueden terminar para siempre con los misteriosos vuelos desde Chile, pero también liquidar en medio del mar un caza

Eurofighter Typhoon de la RAF que despegó desde la base aérea de

Mount Pleasant y se metió en nuestro espacio aéreo.

Somos el único país de la región con una guerra peleada contra el número 2 de la OTAN, y contra el cual mantiene un reclamo territorial. Por el artículo 5to de esa alianza, tener líos con un país de la OTAN es como tenerlo con los otros 29 miembros. Y amén de que somos un comprador problemático para semejante club, de yapa, no tenemos un mango.

Por eso, empiezo con el

Barak 8 de Israel, pero el construido en la India.

Edu dwar sigue con el

Hong-Qi 9 chino, y termina con los obvios

S-300 y S-400 rusos, de los que hablaré después.

Con el Barak 8 puede haber cláusulas restrictivas entre socios, ya que el sistema es un co-desarrollo entre Israel y la India, pero de parte de Argentina hay buena onda con ambos países. Quizás eso sirva.

Los nuevos Barak 8 de la India en desfile, este año

Los nuevos Barak 8 de la India en desfile, este año

Tal vez la generala

Laura Richardson, jefa del Comando Sur, tiene otra lista más corta en la que dice que Argentina no debe tener sistemas misilísticos de defensa antiaérea, punto. Bastante le debe incordiar que, INVAP mediante, seamos productores y exportadores de radares. El problema de los vuelos ilegales desde Chile empieza justamente cuando se instala un

radar de control aéreo RPA-170 de esa empresa rionegrina en Río Grande.

Un radar como el RPA-170 no pone nervioso a un piloto militar. Sobre todo, si su misión es hacernos “pito catalán” volando sin permiso sobre territorio argentino, y mostrarnos que no podemos hacer nada al respecto.

Otro gallo cantaría si, tras interrogar cortesmente por la radio al piloto y pedirle que por favor se digne aterrizar en Río Grande o en Ushuaia, a falta de respuesta, al tipo le iluminás el avión con el radar de tiro de alguna de las cuatro baterías misilísticas que mencioné.

Se prende la luz y suena la alarma del RWR (Radar Warning Receiver) y la vida del piloto cambia para siempre. Sabe que el diálogo con la torre de control está siendo grabado y será difundido, y que si desobedece o intenta rajarse va misilazo, y si zafa del primero lo agarra el segundo.

Y a todo esto, no ha tenido que encender su turbina ni un solo interceptor argentino, para lo cual no habría tiempo aunque hubiera interceptor.

Que no lo hay.

Es raro que el tema de las conversaciones se limite a si compramos el JF-17 chino-pakistaní y nos arriesgamos a la ira de la generala Richardson, o si la complacemos y compramos F-16 estadounidenses que sólo servirán para desfile. Si logran despegar, claro.

Hace ya más de 5 décadas, en los cielos de Vietnam, Laos y Camboya, la Fuerza Aérea y la Marina estadounidenses perdieron

3374 aviones de ala fija, con –cifras norvietnamitas- un 31% de derribos por misiles S-75 (SAMs, en la jerga), un 60% por baterías de cañones y sólo un 9% por los interceptores MiG 15, 17, 19 y 21 de la aviación de Vietnam del Norte.

Lo central es que tanto las baterías de misiles y cañones como los interceptores en Vietnam del Norte estaban integrados por radar y radio en un dispositivo único, tan mallado y complejo como el que volvía letales los cielos de Alemania en 1944. Sólo que a esa orquesta hoy se añaden misiles antiaéreos con baja tasa de fallas.

El Barak 8 israelí en la India se llama MR-SAM. El puntal local de su desarrollo fue la

DRDO, la

Defense Research and Development Organization, un equivalente de nuestro

CITEDEF. Su fabricación está a cargo de varias empresas de tecnología del Ministerio de Defensa, dirigidas por

Bharat Dynamics Ltd.

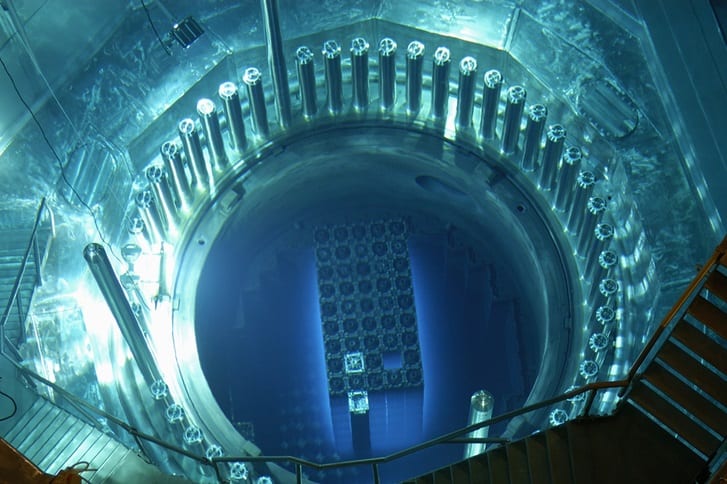

A la India le hemos vendido algunos componentes para combustibles de las centrales nucleares tipo CANDÚ. Si alguien tratara, ese país debería ser socio en la reapertura de nuestra

PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada de la CNEA en Neuquén, Arroyito: cuando vuelva a servicio, será la mayor del mundo y la más barata. Y

la India va rumbo de tener la mayor flota de plantas nucleares de uranio natural y agua pesada del mundo.

Más importante, quizás:

Nueva Delhi quiere comprarnos trigo Hb4 resistente a sequía, y seguramente también soja Hb4.

La India es una oportunidad de pagar armas con alimentos, hoy que no tenemos dólares. No sería nuestra primera vez. Así se compraron 100 cazas ingleses Gloster Meteor y 400 tanques Sherman M4 y Firefly en la posguerra. Los cereales y la carne hoy vuelven a ser buena moneda:

desde 2014 el hambre, en retroceso continuo desde los años ’50, está regresando al mundo.

En la India, según la FAO, hay un 14% de población subalimentada, es decir 189 millones de personas. Algo casi inevitable para 1400 millones de habitantes hacinados en 3,3 millones de km2, con grandes áreas del centro del país que el cambio climático va volviendo inhabitables por la sequía y el calor.

Un pedido argentino hoy podría complicar a los israelíes: son vulnerables a presiones del State Department, y necesitamos seguir comprándoles otros ítems de defensa. Y carecen de todo problema alimentario: van a querer dólares, no comida. Pero es un crimen no hacerle un cabeceo a la India.

El Barak 8 es parecido a muchos otros sistemas móviles: módulos con radares, otros con las plataformas lanzamisiles, y un habitáculo de comunicaciones, comando y control, con personal y computadoras. Su primer despliegue fue naval. Hoy lo tienen todas las armas de la India, obviamente las de Israel, y –cosa que nos interesa- las de

Azerbaiyán. Sobre esto, volveré.

El próximo Barak será multicapa, con tres distintos vectores que delimitan perímetros defensivos interno (hasta 150 metros), intermedio y externo (hasta 150 kilómetros). Pero el de hoy consta de un único misil de 2 etapas con un alcance efectivo de más o menos 100 km. No es mucho, pero la movilidad de la caravana de camiones la hace un arma de acecho.

En vuelo terminal, la 2da etapa del misil rinde un modesto Mach 3. Modesto, más o menos: un único avión a turbina logró esa velocidad, el Blackbird estadounidense, y hace mucho. Pero en revancha, este misil atiende a todo tipo de clientela: desde aviones, helicópteros, drones de diversas finalidades, misiles balísticos, de crucero, antibuque, y obviamente cazas de todo rol.

O eso dicen los fabricantes.

S-400 entregado por Rusia a la India. El artículo subraya que en tiempo y forma, de modo que no es lo frecuente.

El Barak no es el sistema más letal del mundo: para eso habría que comprar los S-300 o S-400 rusos. Estos incluyen misiles hipersónicos que llegan a 30 km. de altura y bajan en picada sobre su presa a velocidades de hasta Mach 14, y destruyen blancos a 250 km. (el S-300) y 400 km. (el S-400). Este último es TAN efectivo que países como Turquía y la India lo están comprando, aunque EEUU los mata a sanciones comerciales.

Me puedo contentar con el viejo S-300, temible todavía según su desempeño en Ucrania. Me puedo imaginar las caras en Stanley, Londres, Santiago y Washington, y las de alegría en Moscú, si Argentina diera ese paso. El club de usuarios no es grande: Egipto, la India y Venezuela, por ahora.

Y es que hace tiempo que el Kremlin nos corteja con alianzas estratégicas integrales: el caza MiG-35 “pelado”, es decir sin armas desprendibles, objetivamente no debería salir menos de U$ 80 millones, en un “benchmarking” contra otros parecidos. Pero vaya a saber por qué, nos lo ofrecen a U$ 30 millones. Sin embargo, a los ivanes hay que pagarles en moneda dura. Y con el rumbo actual del gobierno argentino y un probable triunfo de la oposición en 2023, el S-300 y el MiG-35 se vuelven casi política-ficción.

No tengo opinión sobre el Hong-Qi 9 chino, porque no está testeado en guerra. Canjear armas por alimentos con la India puede ser más fácil que con China, porque al menos por ahora, los indios no pasan a servirse la comida gratis: no hay pesqueros ilegales de la India en el Mar Argentino.

Hay un cliente del Barak-8 cuyo caso nos interesa: Azerbaiyán. Es un estado que se desgajó como Armenia de la URSS cuando esta colapsó, en 1991, para trascartón ir a la guerra con Armenia por el control de Nagorno Karabaj, zona poblada tanto por armenios como azeríes. Esa primera guerra, Azerbaiyán la perdió.

En 2021 Azerbaiyán volvió a luchar por Nagorno Karabaj, y en las 3 primeras semanas de conflicto eliminó todas las fuerzas blindadas armenias, sus camiones logísticos y sus baterías antiaéreas. La aviación armenia Azerbaiyán la eliminó en tierra con lo mismo: drones turcos e israelies, algunos absurdamente simples y baratos, otros comprados –caso real- 24 horas antes del conflicto. Esos últimos hoy se han hecho famosos –y caros- en Ucrania: los

Bayraktar. Azerbaiyán los adquirió tan de apuro que se los llevó junto los operadores turcos. No tenía tiempo de formar sus propios recursos humanos.

La anécdota explica dos cosas: los azeríes son los primeros en saber que las baterías antiaéreas, aunque móviles, son vulnerables al ataque de drones en cuanto prenden sus radares, porque estos delatan su posición. Y con Armenia jurando venganza, confían en una batería antiaérea como el Barak 8 con pretensiones de universal.

Pero aunque todos los fabricantes mienten, algo ha cambiado para siempre en la guerra aérea. En Ucrania, los aviones tripulados –tanto ucranianos como rusos- están siendo expulsados del cielo. Es difícil tenerlos a salvo cuando están en tierra, y cuando vuelan disparan armas desde posiciones “stand-off” sin acercarse al blanco.

A veces se pegan al terreno para escapar de las grandes baterías antiaéreas, pero a baja cota los esperan los pequeños MANPADS, misiles antiaéreos disparados desde hombros por la infantería.

El concepto de “superioridad aérea”, indiscutible para la OTAN, se está volviendo un mantra sin significado. El Ejército Ruso va ganando el Donbas muy de a poco, a altísimo costo

sin superioridad aérea alguna, porque un dron ucraniano suele ser chico, poco detectable, a veces imparable y sobre todo, barato. Pero aunque con aviones tripulados indiscutiblemente vuelan más los rusos, se vuela menos en general en ambos bandos: la vida de los pilotos militares en guerra se ha vuelto compleja y demasiado breve. Y a la hora de sumar pérdidas, el piloto sigue siendo la parte más cara del avión.

Por eso el cielo está cada vez más en control de sistemas semiautomatizados de defensa. Es algo que nunca tuvimos, y curiosamente, jamás se habló de ello en el momento en que se notó más.

Y ese momento fue la Guerra de Malvinas.

El que se cansa, pierde

Guerra de Malvinas, cuando el Mirage III no pudo hacer de interceptor

Guerra de Malvinas, cuando el Mirage III no pudo hacer de interceptor

Seguimos terriblemente tradicionalistas en nuestra política de defensa aérea: ¿cuántos cazas supersónicos se necesitarían para defender un país de 2,78 millones de km2?

En un cálculo optimista, no menos de 80. Un JF-17 chino, que según los entendidos no es exactamente la octava maravilla, “pelado” vale U$ 50 millones, y equipado con 2 misiles infrarrojos para combate visual y 2 radáricos para combate a distancia no visual, no menos de U$ 60 millones “tout compris”.

La cuenta para tener supremacía aérea sobre nuestro propio país daría U$ 4800 millones sólo en cazas. ¿Cuánta menos plata necesitamos con un sistema mixto, que incluya baterías antiaéreas misilísticas?

Así como un caza valdría menos si se construye aquí bajo licencia, aunque sea en parte, ¿cuánto menos valdría un sistema misilístico, habida cuenta de que desde principios de siglo somos productores de radares? Toda la radarística la podríamos hacer aquí.

El precio que consiguió la India de Israel por una primera compra grande para desparramar Baraks sobre todo el territorio nacional anduvo en U$ 24 millones por el combo de 8 misiles, sus canastas, los radares, las computadoras y los sistemas de comunicaciones, comando y control. La operación total sumó U$ 1100 millones. Pero así como co-desarrollaron, co-fabrican. La India atiende pedidos insatisfechos de Israel, y viceversa.

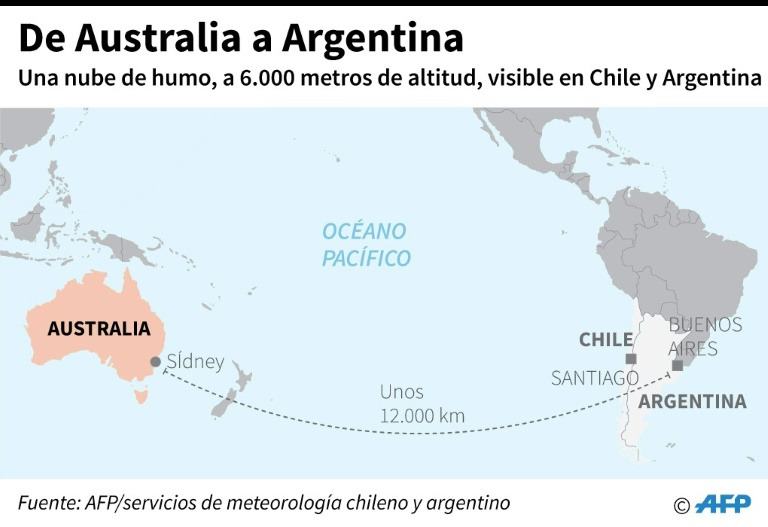

Para volver a la novedad, hay vuelos provenientes de Chile que violan nuestro espacio aéreo fueguino a placer. No sabemos desde cuándo sucede esto, pero

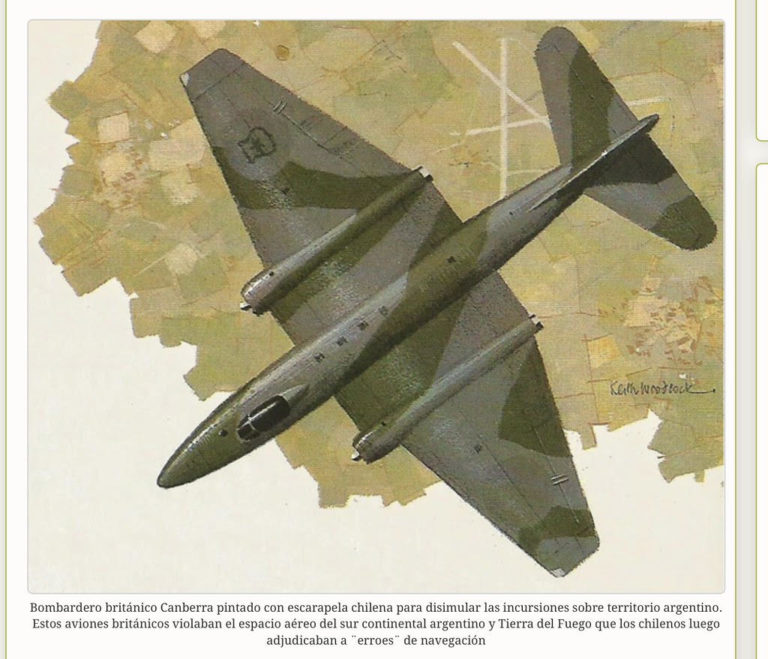

sí que ocurrió sistemáticamente durante la Guerra de Malvinas: los aviones intrusos eran

tres bombarderos Canberra de la Royal Air Force enmascarados con escarapelas de la Fuerza Aérea Chilena.

Estos aviones operaban desde Punta Arenas y hacían observación de varios objetivos, pero especialmente de la

Base Aérea Militar Río Grande, sede transitoria entonces de los 5 cazas

Super Étendard armados de misiles antibuque

AM39 Exocet. Por lejos, fueron el sistema de armas más temido por la Task Force.

Si bien en 1982 esos aviones intrusos pintaban en el radar, no había modo de cazarlos sobre territorio argentino. Y es que entraban volando muy alto. El modelo PRB9 del Canberra, pese a que el avión base es un diseño de la década del ’50, tiene un techo de vuelo todavía hoy impresionante (18.000 metros).

Nuestros interceptores de entonces, los Mirage III tenían un techo de vuelo algo inferior (17.000 metros), pero con un par de misiles bajo las alas, se habrían tomado al menos 10 minutos en llegar a esa altura. Y eso si hubieran estado esperando la orden de despegue en pista, con la turbina ya caliente y el piloto en cabina.

Pero habría sido carísimo tener un Mirage III en “guardia pasiva en pista”. Sólo poner la turbina en marcha de un Mirage III, sumando todos los costos y amortizaciones del motor y de otros sistemas a bordo y en tierra, ya entonces salía miles de dólares.

Por lo demás, como interceptores puros, los Mirage eran todo trepada rápida. Con ala limpia, para un derribo a cañón, podían llegar a su techo en 6 minutos. Pero, hechos para Francia, país que cabe 5 veces dentro de la Argentina, tenían muy poca autonomía y carecían de lanza de reabastecimiento.

Como además eran muy pocos (se compraron 19, Francia no hace regalos) había que cuidarlos. No daba el número para tenerlos en patrulla constante. Y como su base durante la guerra fue mayormente Comodoro Rivadavia, habrían tenido que llegar hasta los intrusos sobre Tierra del Fuego desde casi 1000 km. de distancia, en ascenso supersónico y usando postcombustor. Es una receta perfecta para quedarse sin combustible sobre Santa Cruz.

Los pilotos de aquellos Canberra sabían no arriesgarse inútilmente.

Por otra parte, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) había destinado los Mirage III a otras misiones en las que sí servían: dar escolta a los Hércules que iban y volvían de las islas, a los Canberra argentinos que iban a atacar la flota y al ejército británicos, y sobre todo a generar alertas de radar que distrajeran las PAC (Patrullas Aéreas de Combate) de aviones Harrier.

Los Harrier daban cobertura aérea a la Task Force, eran su sombrilla. La aparición inquietante en los radares ingleses de los Mirage III, por cualquier radial del Oeste, atraía las PAC en esa dirección y lograba alejarlos de los ataques en serio. Estos eran bombardeos a ras del agua de los cazas de ataque A4 Skyhawk y de los IAI Dagger argentinos, y sistemáticamente, se detectaban un poco tarde.

Los radares de alerta temprana de los británicos sacaban la altura, velocidad y rumbo de los Mirage III dentro de un radio de unos 480 km, y por la velocidad podían determinar si eran cazas o aparatos más cuerpudos y lentos, e incluso cuántos eran. Pero no se enteraban de cuáles cazas, ni con qué armamentos e intenciones venían.

Por lo tanto, había que salir sí o sí a pararlos.

Obviamente en cuanto la radio de la Base Aérea Malvinas le avisaba a nuestros pilotos que los Harrier habían salido a por ellos, los Mirage III se volvían al continente, tratando de no apurarse demasiado pero sabiéndose inalcanzables. Con postcombustor, el avión da Mach 2,2, es decir 2700 km/h.

Mientras tanto, ocultos de los lóbulos de radiación de los radares británicos bajo la redondez de la Tierra y generalmente desde otras direcciones, volaban hacia la Task Force los Skyhawk y Dagger, con su “delivery” de bombas. Los Brits los veían en el radar sólo minutos antes de verlos con los ojos.

Lo que lograron los Mirage III es incuantificable: fueron “socios dormidos” en cada regreso al continente de un aviador argentino ileso, en cada hundimiento de un barco de Su Majestad, y sobre todo, de los varios accidentes de los Harrier en despegue y aterrizaje desde las cubiertas de los portaviones HMS Hermes y HMS Invincible.

Dado que los gringos se vinieron con pocos Harrier, con esto de las falsas alertas los teníamos a ellos haciendo guardia pasiva en los portaaviones. Y así les desgastábamos las turbinas y a fuerza de despegues al cuete, les generábamos una fatiga de órdago a los pilotos.

Si tuviéramos todavía los Mirage III en servicio, seguramente estos vuelos desde Chile nos estarían haciendo el mismo trabajito a nosotros, obligándonos a vivir en alerta de intercepción.

Obviamente, toda intercepción con aviones es hoy imposible dado que la Argentina desprogramó en 2015 sus últimos interceptores Mirage, ya con 43 años de servicio.

Pero mientras no se resuelva qué caza multirrol va a reequipar a la FAA, unos sistemas misilísticos tierra-aire o mar-aire, harían de esta falta una virtud. En realidad, misiles antiaéreos como la gente, de largo alcance, verdaderos SAMs, nos faltaron siempre. Porque seguimos pensando como en la 2da Guerra Mundial.

Podemos empezar el rearme de la defensa aérea nacional por otro wing. Sea con cazas o con baterías misilísticas, o mejor aún ambas cosas, no va a ser rápido ni barato.

Pero subrayo que en Malvinas nos sobraban aviones. Nos faltaron baterías misilísticas, y de eso, ni palabra. Y la situación continúa, y es como si el tema no existiera.

Daniel E. Arias

Mientras que la Fuerza Aérea Argentina propondrá como parte de la Guarnición Militar Conjunta el despliegue e instalación de una Base Aérea Militar, que esté en capacidad de brindar apoyo operativo y logístico a los Sistemas de Armas.

Mientras que la Fuerza Aérea Argentina propondrá como parte de la Guarnición Militar Conjunta el despliegue e instalación de una Base Aérea Militar, que esté en capacidad de brindar apoyo operativo y logístico a los Sistemas de Armas.

Desde el inicio de su gestión, el ministro Taiana viene insistiendo en la importancia estratégica de fortalecer la presencia militar en el sur del territorio nacional con proyección a la Antártida, al Atlántico Sur y a la Argentina bicontinental.

Por eso la creación de esta nueva guarnición se suma a los últimos hitos desplegados por el Ministerio de Defensa en la Patagonia como la instalación de un radar de vigilancia del espacio aéreo en Río Grande, la construcción de la nueva base naval integrada en Ushuaia y la apertura de nuevos puentes aéreos de LADE entre Río Gallegos y Tierra del Fuego.

Desde el inicio de su gestión, el ministro Taiana viene insistiendo en la importancia estratégica de fortalecer la presencia militar en el sur del territorio nacional con proyección a la Antártida, al Atlántico Sur y a la Argentina bicontinental.

Por eso la creación de esta nueva guarnición se suma a los últimos hitos desplegados por el Ministerio de Defensa en la Patagonia como la instalación de un radar de vigilancia del espacio aéreo en Río Grande, la construcción de la nueva base naval integrada en Ushuaia y la apertura de nuevos puentes aéreos de LADE entre Río Gallegos y Tierra del Fuego.

A su turno, Hurtado se refirió a las misiones de cada uno de los desafíos nacionales del Plan y a las estrategias de I+D+i. En este sentido, planteó que la incorporación de Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) representa una oportunidad de fortalecer las capacidades científico-tecnológicas nacionales. Al respecto aseguró que se elaboraron 24 agendas territoriales en función de uno de los ejes del plan, la federalización que permitirá subsanar los desequilibrios estructurales provinciales.

Plan CTI 2030

Traza los 10 desafíos nacionales para la próxima década, los cuales son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria; contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino; promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible, y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

A su turno, Hurtado se refirió a las misiones de cada uno de los desafíos nacionales del Plan y a las estrategias de I+D+i. En este sentido, planteó que la incorporación de Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) representa una oportunidad de fortalecer las capacidades científico-tecnológicas nacionales. Al respecto aseguró que se elaboraron 24 agendas territoriales en función de uno de los ejes del plan, la federalización que permitirá subsanar los desequilibrios estructurales provinciales.

Plan CTI 2030

Traza los 10 desafíos nacionales para la próxima década, los cuales son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales, alcanzar la soberanía alimentaria; contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino; promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible, y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

Los nuevos Barak 8 de la India en desfile, este año

Tal vez la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, tiene otra lista más corta en la que dice que Argentina no debe tener sistemas misilísticos de defensa antiaérea, punto. Bastante le debe incordiar que, INVAP mediante, seamos productores y exportadores de radares. El problema de los vuelos ilegales desde Chile empieza justamente cuando se instala un radar de control aéreo RPA-170 de esa empresa rionegrina en Río Grande.

Un radar como el RPA-170 no pone nervioso a un piloto militar. Sobre todo, si su misión es hacernos “pito catalán” volando sin permiso sobre territorio argentino, y mostrarnos que no podemos hacer nada al respecto.

Otro gallo cantaría si, tras interrogar cortesmente por la radio al piloto y pedirle que por favor se digne aterrizar en Río Grande o en Ushuaia, a falta de respuesta, al tipo le iluminás el avión con el radar de tiro de alguna de las cuatro baterías misilísticas que mencioné.

Se prende la luz y suena la alarma del RWR (Radar Warning Receiver) y la vida del piloto cambia para siempre. Sabe que el diálogo con la torre de control está siendo grabado y será difundido, y que si desobedece o intenta rajarse va misilazo, y si zafa del primero lo agarra el segundo.

Y a todo esto, no ha tenido que encender su turbina ni un solo interceptor argentino, para lo cual no habría tiempo aunque hubiera interceptor. Que no lo hay.

Es raro que el tema de las conversaciones se limite a si compramos el JF-17 chino-pakistaní y nos arriesgamos a la ira de la generala Richardson, o si la complacemos y compramos F-16 estadounidenses que sólo servirán para desfile. Si logran despegar, claro.

Hace ya más de 5 décadas, en los cielos de Vietnam, Laos y Camboya, la Fuerza Aérea y la Marina estadounidenses perdieron 3374 aviones de ala fija, con –cifras norvietnamitas- un 31% de derribos por misiles S-75 (SAMs, en la jerga), un 60% por baterías de cañones y sólo un 9% por los interceptores MiG 15, 17, 19 y 21 de la aviación de Vietnam del Norte.

Lo central es que tanto las baterías de misiles y cañones como los interceptores en Vietnam del Norte estaban integrados por radar y radio en un dispositivo único, tan mallado y complejo como el que volvía letales los cielos de Alemania en 1944. Sólo que a esa orquesta hoy se añaden misiles antiaéreos con baja tasa de fallas.

El Barak 8 israelí en la India se llama MR-SAM. El puntal local de su desarrollo fue la DRDO, la Defense Research and Development Organization, un equivalente de nuestro CITEDEF. Su fabricación está a cargo de varias empresas de tecnología del Ministerio de Defensa, dirigidas por Bharat Dynamics Ltd.

A la India le hemos vendido algunos componentes para combustibles de las centrales nucleares tipo CANDÚ. Si alguien tratara, ese país debería ser socio en la reapertura de nuestra PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada de la CNEA en Neuquén, Arroyito: cuando vuelva a servicio, será la mayor del mundo y la más barata. Y la India va rumbo de tener la mayor flota de plantas nucleares de uranio natural y agua pesada del mundo.

Más importante, quizás: Nueva Delhi quiere comprarnos trigo Hb4 resistente a sequía, y seguramente también soja Hb4.

La India es una oportunidad de pagar armas con alimentos, hoy que no tenemos dólares. No sería nuestra primera vez. Así se compraron 100 cazas ingleses Gloster Meteor y 400 tanques Sherman M4 y Firefly en la posguerra. Los cereales y la carne hoy vuelven a ser buena moneda: desde 2014 el hambre, en retroceso continuo desde los años ’50, está regresando al mundo.

En la India, según la FAO, hay un 14% de población subalimentada, es decir 189 millones de personas. Algo casi inevitable para 1400 millones de habitantes hacinados en 3,3 millones de km2, con grandes áreas del centro del país que el cambio climático va volviendo inhabitables por la sequía y el calor.

Un pedido argentino hoy podría complicar a los israelíes: son vulnerables a presiones del State Department, y necesitamos seguir comprándoles otros ítems de defensa. Y carecen de todo problema alimentario: van a querer dólares, no comida. Pero es un crimen no hacerle un cabeceo a la India.

El Barak 8 es parecido a muchos otros sistemas móviles: módulos con radares, otros con las plataformas lanzamisiles, y un habitáculo de comunicaciones, comando y control, con personal y computadoras. Su primer despliegue fue naval. Hoy lo tienen todas las armas de la India, obviamente las de Israel, y –cosa que nos interesa- las de Azerbaiyán. Sobre esto, volveré.

El próximo Barak será multicapa, con tres distintos vectores que delimitan perímetros defensivos interno (hasta 150 metros), intermedio y externo (hasta 150 kilómetros). Pero el de hoy consta de un único misil de 2 etapas con un alcance efectivo de más o menos 100 km. No es mucho, pero la movilidad de la caravana de camiones la hace un arma de acecho.

En vuelo terminal, la 2da etapa del misil rinde un modesto Mach 3. Modesto, más o menos: un único avión a turbina logró esa velocidad, el Blackbird estadounidense, y hace mucho. Pero en revancha, este misil atiende a todo tipo de clientela: desde aviones, helicópteros, drones de diversas finalidades, misiles balísticos, de crucero, antibuque, y obviamente cazas de todo rol. O eso dicen los fabricantes.

Los nuevos Barak 8 de la India en desfile, este año

Tal vez la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, tiene otra lista más corta en la que dice que Argentina no debe tener sistemas misilísticos de defensa antiaérea, punto. Bastante le debe incordiar que, INVAP mediante, seamos productores y exportadores de radares. El problema de los vuelos ilegales desde Chile empieza justamente cuando se instala un radar de control aéreo RPA-170 de esa empresa rionegrina en Río Grande.

Un radar como el RPA-170 no pone nervioso a un piloto militar. Sobre todo, si su misión es hacernos “pito catalán” volando sin permiso sobre territorio argentino, y mostrarnos que no podemos hacer nada al respecto.

Otro gallo cantaría si, tras interrogar cortesmente por la radio al piloto y pedirle que por favor se digne aterrizar en Río Grande o en Ushuaia, a falta de respuesta, al tipo le iluminás el avión con el radar de tiro de alguna de las cuatro baterías misilísticas que mencioné.

Se prende la luz y suena la alarma del RWR (Radar Warning Receiver) y la vida del piloto cambia para siempre. Sabe que el diálogo con la torre de control está siendo grabado y será difundido, y que si desobedece o intenta rajarse va misilazo, y si zafa del primero lo agarra el segundo.

Y a todo esto, no ha tenido que encender su turbina ni un solo interceptor argentino, para lo cual no habría tiempo aunque hubiera interceptor. Que no lo hay.

Es raro que el tema de las conversaciones se limite a si compramos el JF-17 chino-pakistaní y nos arriesgamos a la ira de la generala Richardson, o si la complacemos y compramos F-16 estadounidenses que sólo servirán para desfile. Si logran despegar, claro.

Hace ya más de 5 décadas, en los cielos de Vietnam, Laos y Camboya, la Fuerza Aérea y la Marina estadounidenses perdieron 3374 aviones de ala fija, con –cifras norvietnamitas- un 31% de derribos por misiles S-75 (SAMs, en la jerga), un 60% por baterías de cañones y sólo un 9% por los interceptores MiG 15, 17, 19 y 21 de la aviación de Vietnam del Norte.

Lo central es que tanto las baterías de misiles y cañones como los interceptores en Vietnam del Norte estaban integrados por radar y radio en un dispositivo único, tan mallado y complejo como el que volvía letales los cielos de Alemania en 1944. Sólo que a esa orquesta hoy se añaden misiles antiaéreos con baja tasa de fallas.

El Barak 8 israelí en la India se llama MR-SAM. El puntal local de su desarrollo fue la DRDO, la Defense Research and Development Organization, un equivalente de nuestro CITEDEF. Su fabricación está a cargo de varias empresas de tecnología del Ministerio de Defensa, dirigidas por Bharat Dynamics Ltd.

A la India le hemos vendido algunos componentes para combustibles de las centrales nucleares tipo CANDÚ. Si alguien tratara, ese país debería ser socio en la reapertura de nuestra PIAP, la Planta Industrial de Agua Pesada de la CNEA en Neuquén, Arroyito: cuando vuelva a servicio, será la mayor del mundo y la más barata. Y la India va rumbo de tener la mayor flota de plantas nucleares de uranio natural y agua pesada del mundo.

Más importante, quizás: Nueva Delhi quiere comprarnos trigo Hb4 resistente a sequía, y seguramente también soja Hb4.

La India es una oportunidad de pagar armas con alimentos, hoy que no tenemos dólares. No sería nuestra primera vez. Así se compraron 100 cazas ingleses Gloster Meteor y 400 tanques Sherman M4 y Firefly en la posguerra. Los cereales y la carne hoy vuelven a ser buena moneda: desde 2014 el hambre, en retroceso continuo desde los años ’50, está regresando al mundo.

En la India, según la FAO, hay un 14% de población subalimentada, es decir 189 millones de personas. Algo casi inevitable para 1400 millones de habitantes hacinados en 3,3 millones de km2, con grandes áreas del centro del país que el cambio climático va volviendo inhabitables por la sequía y el calor.

Un pedido argentino hoy podría complicar a los israelíes: son vulnerables a presiones del State Department, y necesitamos seguir comprándoles otros ítems de defensa. Y carecen de todo problema alimentario: van a querer dólares, no comida. Pero es un crimen no hacerle un cabeceo a la India.

El Barak 8 es parecido a muchos otros sistemas móviles: módulos con radares, otros con las plataformas lanzamisiles, y un habitáculo de comunicaciones, comando y control, con personal y computadoras. Su primer despliegue fue naval. Hoy lo tienen todas las armas de la India, obviamente las de Israel, y –cosa que nos interesa- las de Azerbaiyán. Sobre esto, volveré.

El próximo Barak será multicapa, con tres distintos vectores que delimitan perímetros defensivos interno (hasta 150 metros), intermedio y externo (hasta 150 kilómetros). Pero el de hoy consta de un único misil de 2 etapas con un alcance efectivo de más o menos 100 km. No es mucho, pero la movilidad de la caravana de camiones la hace un arma de acecho.

En vuelo terminal, la 2da etapa del misil rinde un modesto Mach 3. Modesto, más o menos: un único avión a turbina logró esa velocidad, el Blackbird estadounidense, y hace mucho. Pero en revancha, este misil atiende a todo tipo de clientela: desde aviones, helicópteros, drones de diversas finalidades, misiles balísticos, de crucero, antibuque, y obviamente cazas de todo rol. O eso dicen los fabricantes.

Guerra de Malvinas, cuando el Mirage III no pudo hacer de interceptor

Seguimos terriblemente tradicionalistas en nuestra política de defensa aérea: ¿cuántos cazas supersónicos se necesitarían para defender un país de 2,78 millones de km2?

En un cálculo optimista, no menos de 80. Un JF-17 chino, que según los entendidos no es exactamente la octava maravilla, “pelado” vale U$ 50 millones, y equipado con 2 misiles infrarrojos para combate visual y 2 radáricos para combate a distancia no visual, no menos de U$ 60 millones “tout compris”.

La cuenta para tener supremacía aérea sobre nuestro propio país daría U$ 4800 millones sólo en cazas. ¿Cuánta menos plata necesitamos con un sistema mixto, que incluya baterías antiaéreas misilísticas?

Así como un caza valdría menos si se construye aquí bajo licencia, aunque sea en parte, ¿cuánto menos valdría un sistema misilístico, habida cuenta de que desde principios de siglo somos productores de radares? Toda la radarística la podríamos hacer aquí.

El precio que consiguió la India de Israel por una primera compra grande para desparramar Baraks sobre todo el territorio nacional anduvo en U$ 24 millones por el combo de 8 misiles, sus canastas, los radares, las computadoras y los sistemas de comunicaciones, comando y control. La operación total sumó U$ 1100 millones. Pero así como co-desarrollaron, co-fabrican. La India atiende pedidos insatisfechos de Israel, y viceversa.

Para volver a la novedad, hay vuelos provenientes de Chile que violan nuestro espacio aéreo fueguino a placer. No sabemos desde cuándo sucede esto, pero sí que ocurrió sistemáticamente durante la Guerra de Malvinas: los aviones intrusos eran tres bombarderos Canberra de la Royal Air Force enmascarados con escarapelas de la Fuerza Aérea Chilena.

Estos aviones operaban desde Punta Arenas y hacían observación de varios objetivos, pero especialmente de la Base Aérea Militar Río Grande, sede transitoria entonces de los 5 cazas Super Étendard armados de misiles antibuque AM39 Exocet. Por lejos, fueron el sistema de armas más temido por la Task Force.

Si bien en 1982 esos aviones intrusos pintaban en el radar, no había modo de cazarlos sobre territorio argentino. Y es que entraban volando muy alto. El modelo PRB9 del Canberra, pese a que el avión base es un diseño de la década del ’50, tiene un techo de vuelo todavía hoy impresionante (18.000 metros).

Nuestros interceptores de entonces, los Mirage III tenían un techo de vuelo algo inferior (17.000 metros), pero con un par de misiles bajo las alas, se habrían tomado al menos 10 minutos en llegar a esa altura. Y eso si hubieran estado esperando la orden de despegue en pista, con la turbina ya caliente y el piloto en cabina.

Pero habría sido carísimo tener un Mirage III en “guardia pasiva en pista”. Sólo poner la turbina en marcha de un Mirage III, sumando todos los costos y amortizaciones del motor y de otros sistemas a bordo y en tierra, ya entonces salía miles de dólares.

Por lo demás, como interceptores puros, los Mirage eran todo trepada rápida. Con ala limpia, para un derribo a cañón, podían llegar a su techo en 6 minutos. Pero, hechos para Francia, país que cabe 5 veces dentro de la Argentina, tenían muy poca autonomía y carecían de lanza de reabastecimiento.

Como además eran muy pocos (se compraron 19, Francia no hace regalos) había que cuidarlos. No daba el número para tenerlos en patrulla constante. Y como su base durante la guerra fue mayormente Comodoro Rivadavia, habrían tenido que llegar hasta los intrusos sobre Tierra del Fuego desde casi 1000 km. de distancia, en ascenso supersónico y usando postcombustor. Es una receta perfecta para quedarse sin combustible sobre Santa Cruz.

Los pilotos de aquellos Canberra sabían no arriesgarse inútilmente.

Por otra parte, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) había destinado los Mirage III a otras misiones en las que sí servían: dar escolta a los Hércules que iban y volvían de las islas, a los Canberra argentinos que iban a atacar la flota y al ejército británicos, y sobre todo a generar alertas de radar que distrajeran las PAC (Patrullas Aéreas de Combate) de aviones Harrier.

Los Harrier daban cobertura aérea a la Task Force, eran su sombrilla. La aparición inquietante en los radares ingleses de los Mirage III, por cualquier radial del Oeste, atraía las PAC en esa dirección y lograba alejarlos de los ataques en serio. Estos eran bombardeos a ras del agua de los cazas de ataque A4 Skyhawk y de los IAI Dagger argentinos, y sistemáticamente, se detectaban un poco tarde.

Los radares de alerta temprana de los británicos sacaban la altura, velocidad y rumbo de los Mirage III dentro de un radio de unos 480 km, y por la velocidad podían determinar si eran cazas o aparatos más cuerpudos y lentos, e incluso cuántos eran. Pero no se enteraban de cuáles cazas, ni con qué armamentos e intenciones venían. Por lo tanto, había que salir sí o sí a pararlos.

Obviamente en cuanto la radio de la Base Aérea Malvinas le avisaba a nuestros pilotos que los Harrier habían salido a por ellos, los Mirage III se volvían al continente, tratando de no apurarse demasiado pero sabiéndose inalcanzables. Con postcombustor, el avión da Mach 2,2, es decir 2700 km/h.

Mientras tanto, ocultos de los lóbulos de radiación de los radares británicos bajo la redondez de la Tierra y generalmente desde otras direcciones, volaban hacia la Task Force los Skyhawk y Dagger, con su “delivery” de bombas. Los Brits los veían en el radar sólo minutos antes de verlos con los ojos.

Lo que lograron los Mirage III es incuantificable: fueron “socios dormidos” en cada regreso al continente de un aviador argentino ileso, en cada hundimiento de un barco de Su Majestad, y sobre todo, de los varios accidentes de los Harrier en despegue y aterrizaje desde las cubiertas de los portaviones HMS Hermes y HMS Invincible.

Dado que los gringos se vinieron con pocos Harrier, con esto de las falsas alertas los teníamos a ellos haciendo guardia pasiva en los portaaviones. Y así les desgastábamos las turbinas y a fuerza de despegues al cuete, les generábamos una fatiga de órdago a los pilotos.

Si tuviéramos todavía los Mirage III en servicio, seguramente estos vuelos desde Chile nos estarían haciendo el mismo trabajito a nosotros, obligándonos a vivir en alerta de intercepción.

Obviamente, toda intercepción con aviones es hoy imposible dado que la Argentina desprogramó en 2015 sus últimos interceptores Mirage, ya con 43 años de servicio.

Pero mientras no se resuelva qué caza multirrol va a reequipar a la FAA, unos sistemas misilísticos tierra-aire o mar-aire, harían de esta falta una virtud. En realidad, misiles antiaéreos como la gente, de largo alcance, verdaderos SAMs, nos faltaron siempre. Porque seguimos pensando como en la 2da Guerra Mundial.

Podemos empezar el rearme de la defensa aérea nacional por otro wing. Sea con cazas o con baterías misilísticas, o mejor aún ambas cosas, no va a ser rápido ni barato.

Pero subrayo que en Malvinas nos sobraban aviones. Nos faltaron baterías misilísticas, y de eso, ni palabra. Y la situación continúa, y es como si el tema no existiera.

Guerra de Malvinas, cuando el Mirage III no pudo hacer de interceptor

Seguimos terriblemente tradicionalistas en nuestra política de defensa aérea: ¿cuántos cazas supersónicos se necesitarían para defender un país de 2,78 millones de km2?

En un cálculo optimista, no menos de 80. Un JF-17 chino, que según los entendidos no es exactamente la octava maravilla, “pelado” vale U$ 50 millones, y equipado con 2 misiles infrarrojos para combate visual y 2 radáricos para combate a distancia no visual, no menos de U$ 60 millones “tout compris”.

La cuenta para tener supremacía aérea sobre nuestro propio país daría U$ 4800 millones sólo en cazas. ¿Cuánta menos plata necesitamos con un sistema mixto, que incluya baterías antiaéreas misilísticas?

Así como un caza valdría menos si se construye aquí bajo licencia, aunque sea en parte, ¿cuánto menos valdría un sistema misilístico, habida cuenta de que desde principios de siglo somos productores de radares? Toda la radarística la podríamos hacer aquí.

El precio que consiguió la India de Israel por una primera compra grande para desparramar Baraks sobre todo el territorio nacional anduvo en U$ 24 millones por el combo de 8 misiles, sus canastas, los radares, las computadoras y los sistemas de comunicaciones, comando y control. La operación total sumó U$ 1100 millones. Pero así como co-desarrollaron, co-fabrican. La India atiende pedidos insatisfechos de Israel, y viceversa.

Para volver a la novedad, hay vuelos provenientes de Chile que violan nuestro espacio aéreo fueguino a placer. No sabemos desde cuándo sucede esto, pero sí que ocurrió sistemáticamente durante la Guerra de Malvinas: los aviones intrusos eran tres bombarderos Canberra de la Royal Air Force enmascarados con escarapelas de la Fuerza Aérea Chilena.

Estos aviones operaban desde Punta Arenas y hacían observación de varios objetivos, pero especialmente de la Base Aérea Militar Río Grande, sede transitoria entonces de los 5 cazas Super Étendard armados de misiles antibuque AM39 Exocet. Por lejos, fueron el sistema de armas más temido por la Task Force.

Si bien en 1982 esos aviones intrusos pintaban en el radar, no había modo de cazarlos sobre territorio argentino. Y es que entraban volando muy alto. El modelo PRB9 del Canberra, pese a que el avión base es un diseño de la década del ’50, tiene un techo de vuelo todavía hoy impresionante (18.000 metros).

Nuestros interceptores de entonces, los Mirage III tenían un techo de vuelo algo inferior (17.000 metros), pero con un par de misiles bajo las alas, se habrían tomado al menos 10 minutos en llegar a esa altura. Y eso si hubieran estado esperando la orden de despegue en pista, con la turbina ya caliente y el piloto en cabina.

Pero habría sido carísimo tener un Mirage III en “guardia pasiva en pista”. Sólo poner la turbina en marcha de un Mirage III, sumando todos los costos y amortizaciones del motor y de otros sistemas a bordo y en tierra, ya entonces salía miles de dólares.

Por lo demás, como interceptores puros, los Mirage eran todo trepada rápida. Con ala limpia, para un derribo a cañón, podían llegar a su techo en 6 minutos. Pero, hechos para Francia, país que cabe 5 veces dentro de la Argentina, tenían muy poca autonomía y carecían de lanza de reabastecimiento.

Como además eran muy pocos (se compraron 19, Francia no hace regalos) había que cuidarlos. No daba el número para tenerlos en patrulla constante. Y como su base durante la guerra fue mayormente Comodoro Rivadavia, habrían tenido que llegar hasta los intrusos sobre Tierra del Fuego desde casi 1000 km. de distancia, en ascenso supersónico y usando postcombustor. Es una receta perfecta para quedarse sin combustible sobre Santa Cruz.

Los pilotos de aquellos Canberra sabían no arriesgarse inútilmente.

Por otra parte, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) había destinado los Mirage III a otras misiones en las que sí servían: dar escolta a los Hércules que iban y volvían de las islas, a los Canberra argentinos que iban a atacar la flota y al ejército británicos, y sobre todo a generar alertas de radar que distrajeran las PAC (Patrullas Aéreas de Combate) de aviones Harrier.

Los Harrier daban cobertura aérea a la Task Force, eran su sombrilla. La aparición inquietante en los radares ingleses de los Mirage III, por cualquier radial del Oeste, atraía las PAC en esa dirección y lograba alejarlos de los ataques en serio. Estos eran bombardeos a ras del agua de los cazas de ataque A4 Skyhawk y de los IAI Dagger argentinos, y sistemáticamente, se detectaban un poco tarde.

Los radares de alerta temprana de los británicos sacaban la altura, velocidad y rumbo de los Mirage III dentro de un radio de unos 480 km, y por la velocidad podían determinar si eran cazas o aparatos más cuerpudos y lentos, e incluso cuántos eran. Pero no se enteraban de cuáles cazas, ni con qué armamentos e intenciones venían. Por lo tanto, había que salir sí o sí a pararlos.

Obviamente en cuanto la radio de la Base Aérea Malvinas le avisaba a nuestros pilotos que los Harrier habían salido a por ellos, los Mirage III se volvían al continente, tratando de no apurarse demasiado pero sabiéndose inalcanzables. Con postcombustor, el avión da Mach 2,2, es decir 2700 km/h.

Mientras tanto, ocultos de los lóbulos de radiación de los radares británicos bajo la redondez de la Tierra y generalmente desde otras direcciones, volaban hacia la Task Force los Skyhawk y Dagger, con su “delivery” de bombas. Los Brits los veían en el radar sólo minutos antes de verlos con los ojos.

Lo que lograron los Mirage III es incuantificable: fueron “socios dormidos” en cada regreso al continente de un aviador argentino ileso, en cada hundimiento de un barco de Su Majestad, y sobre todo, de los varios accidentes de los Harrier en despegue y aterrizaje desde las cubiertas de los portaviones HMS Hermes y HMS Invincible.

Dado que los gringos se vinieron con pocos Harrier, con esto de las falsas alertas los teníamos a ellos haciendo guardia pasiva en los portaaviones. Y así les desgastábamos las turbinas y a fuerza de despegues al cuete, les generábamos una fatiga de órdago a los pilotos.

Si tuviéramos todavía los Mirage III en servicio, seguramente estos vuelos desde Chile nos estarían haciendo el mismo trabajito a nosotros, obligándonos a vivir en alerta de intercepción.

Obviamente, toda intercepción con aviones es hoy imposible dado que la Argentina desprogramó en 2015 sus últimos interceptores Mirage, ya con 43 años de servicio.

Pero mientras no se resuelva qué caza multirrol va a reequipar a la FAA, unos sistemas misilísticos tierra-aire o mar-aire, harían de esta falta una virtud. En realidad, misiles antiaéreos como la gente, de largo alcance, verdaderos SAMs, nos faltaron siempre. Porque seguimos pensando como en la 2da Guerra Mundial.

Podemos empezar el rearme de la defensa aérea nacional por otro wing. Sea con cazas o con baterías misilísticas, o mejor aún ambas cosas, no va a ser rápido ni barato.

Pero subrayo que en Malvinas nos sobraban aviones. Nos faltaron baterías misilísticas, y de eso, ni palabra. Y la situación continúa, y es como si el tema no existiera.

Según la empresa desarrolladora de la aeronave, el Overture podrá conectar Nueva York y Londres en tan sólo 3 horas y media, o recorrer los cielos entre Los Ángeles y Sydney en poco más de 8 horas de vuelo.

Si bien American Airlines ya efectuó un primer acuerdo de compra, el último diseño de producción final del Overture fue revelado en julio de este año, y se prevé que los primeros modelos estén listos para el año 2025 y que recién podrán transportar pasajeros en el 2029.

Según la empresa desarrolladora de la aeronave, el Overture podrá conectar Nueva York y Londres en tan sólo 3 horas y media, o recorrer los cielos entre Los Ángeles y Sydney en poco más de 8 horas de vuelo.

Si bien American Airlines ya efectuó un primer acuerdo de compra, el último diseño de producción final del Overture fue revelado en julio de este año, y se prevé que los primeros modelos estén listos para el año 2025 y que recién podrán transportar pasajeros en el 2029.