«Personal técnico del Ejército Argentino se encuentra desarrollando la actualización del ícono armamentístico del país que viene siendo prometida hace tiempo.

El proyecto del TAM 2C-A2 permite – de concretarse realmente y en serie – modernizar las capacidades operacionales del ya conocido

Tanque Argentino Mediano. Si la economía y los cambios de rumbo políticos no interrumpen una línea de avance destacable, en 2027 habrá más de setenta y cuatro TAM 2C-A2 distribuidos en Regimientos de Caballería del Ejército Argentino en todo el país.

De ellos, los primeros 10 serán actualizados conjuntamente con la empresa

Elbit Systems, que brindará durante ese desarrollo los conocimientos necesarios para que los militares puedan continuar luego por sí mismos con el resto. El total de tanques puede extenderse hasta 104 si se amplía el contrato que fue firmado por el

Subjefe del Ejército, General de Caballería Diego López Blanco con la mencionada entidad privada.

Las actualizaciones pueden dividirse en dos grandes áreas. En lo que respecta a la torre, contará con una mira panorámica para el Jefe de tanque; sistema de accionamiento de estabilidad de torre y cañón; sistema de control de tiro y pantallas digital; manga térmica; unidad de potencia auxiliar; sistema de alerta de Laser ELAW y comunicaciones a través de Intercom VIC 500I. Ya metidos en la batea, habrá reacondicionamientos en los sistemas de: rodamiento, chasis en general, eléctrico, motor propulsor, de refrigeración y freno.

Un Jefe de Escuadrón dice a este periodista que este proyecto “permite a los tanquistas actualizarse al empleo de las últimas tecnologías”, si bien aclara que “el tanque es un medio y en la caballería blindada los medios pueden variar.” Del mismo modo, celebra al TAM 2C-A2 como un “factor motivador, ya que emplear tecnología de punta fomenta uno de los preceptos fundamentales del profesional militar: la capacitación permanente”.

TAM 2C-A2. Crédito: Fuerzas Armadas Argentinas

TAM 2C-A2. Crédito: Fuerzas Armadas Argentinas

Analizando el tipo de tanque usado actualmente, “los operadores del sistema de combate TAM original, diseñado en base al prototipo alemán TH-301, diariamente se ven sometidos a tareas de mantenimiento que supera sus niveles y les impone arduas labores que intentan, en vano, mantener un sistema de armas que supo ser la “niña bonita” de nuestro ejército, pero que hoy, es obsoleto” confiesa un Teniente a este medio.

Es que distingue que actualmente “la logística resulta insuficiente e inadecuada, la instrucción desactualizada y en decadencia y la motivación en general va en detrimento. Estos componentes parecieran ser la fórmula perfecta para el fracaso en cualquier organización” sentencia. De todas formas, encuentra aliento cuando pondera que “los avances tecnológicos que impone la nueva tecnología presentada por Elbit Systems tendrá un impacto contundente a los menores niveles de la conducción”.

El teniente también resalta las actualizaciones que decidieron hacerse: “Sistemas de comunicaciones encriptadas, transmisión de informes en tiempo real, sistemas de adquisición y reconocimiento de blancos de combate todo tiempo, entre otras capacidades hasta el momento inalcanzables para nuestros sistemas de arma”.

El oficial destaca que con esos avances “aquellas misiones vinculadas al combate moderno expuestas en un escenario de entrenamiento, que son tan importante para la formación de nuestros militares, al fin parecen ser posibles. Entonces, ¿qué mejor motivación que la excelencia misma?” se ilusiona.

TAM 2C-A2.

TAM 2C-A2.

Un subteniente que también accedió a brindar su postura frente a esta noticia, si bien lleva sólo un puñado de años como oficial del Ejército Argentino ya carga con las frustraciones de sus camaradas que llevan más años en la institución. Por eso, dice que esta novedad “tiene el mismo efecto que una taza de café para uno cuando está cansado” y agrega que “somos gente acostumbrada a operar con material viejo, que tiene más de 40 años de servicio, que se rompe fácil y que tiene pocas posibilidades de efectivo en un combate moderno”.

De cara a la nueva versión, señala que “ya nos estamos instruyendo en las cuestiones básicas, como así también algunos procedimientos para estar lo más aceitados posible para que, cuando lleguen los tanques actualizados, tengamos los procedimientos tácticos y debamos enfocarnos en cuestiones más bien técnicas de las nuevas prestaciones que tienen”.

El uniformado destaca que “todas las Secciones (NdR: la menor fracción en la que se agrupa al personal con sus tanques para operar. De a tres tanques: una Sección) se están esforzando hoy en día en las instrucciones para ser los mejores calificados y tener como premio ser los primeros en recibir estos tanques. No es menor destacar que la última vez que se compitió para ser los primeros en probar un vehículo fue en la década de 1980, que si bien esta vez se trata del mismo, no deja de ser algo nuevo y novedoso para todos” comenta.

En el mismo sentido, el Jefe de Escuadrón (

NdR: en la organización militar, un Escuadrón es la agrupación de tres Secciones) consultado pone sobre relieve que “el curso relativo al TAM 2C-A2 que se está dictando sólo te capacita en el empleo de los sistemas, en la técnica de la nueva versión (teoría), por eso para los Jefes de Regimiento y de Escuadrón el desafío será el adiestramiento operativo táctico, una vez recibido”.

El mismo Subteniente, celebra que esto ocurra en Argentina ya que “conflictos como el de Ucrania, Siria y Azerbaiyán revalidan el concepto de lo necesario que es para un ejército tener una fuerza blindada apta, capacitada y bien equipada. Ahí se demostró que no hay vehículo más completo que un tanque”.

.

En esa línea, subrayó que “saber que el Ejército Argentino vuelve a poner sobre la mesa al principal vehículo de combate realza la importancia de los Regimientos de Tanques que llevan muchos años postergados a la hora de ejecutar presupuestos” y que “tener la posibilidad de contar con un vehículo que está a la altura de los campos de batalla actuales renueva la voluntad y las ganas de seguir con ganas preparándonos para la guerra”.

.

TAM 2C-A2

TAM 2C-A2

“Es cierto que este material nos coloca de nuevo en carrera junto con nuestros pares regionales, aún así es necesario crear conciencia de lo que implica tener estas imponentes máquinas en nuestro arsenal: logística, entrenamiento, conducción y sobre todo responsabilidad. Esas son las nuevas metas a sortear para nuestros camaradas de armas” aporta otro joven militar, motivado por lo que parece ser la concreción de algo que parece una utopía para los hombres y mujeres de Caballería del Ejército Argentino. Aún estamos lejos del cumplido, pero ver los avances dan una veta de esperanza en medio de tanto desmedro armado.»

ooooo

Comentario de AgendAR:

Aún si a la Argentina le sobrara la plata -y no es el caso-, antes que quemar la Mastercard en fierros nuevos y ajenos, lo primero y más sensato es modernizar a estándares actuales los viejos sistemas de armas de fabricación propia. Obviamente, no todos sino los que probaron calidad.

Ha sido el caso del entrenador avanzado Pampa, ese pequeño jet subsónico de la Fuerza Aérea, avión diseñado a fines de los ’70 y que hoy se está tratando de actualizar a estándar III bloque II. Esa actualización tiene una turbina nueva y más potente, sensores, aviónica y equipos de comunicación encriptados Data Link que permiten «volar en red», compartiendo datos en tiempo real con el resto de una escuadrilla y con la dirigencia operativa en tierra, y una aviónica compatible con apuntadores láser, armas de tubo y también lanzables.

Lo mismo vale para el aún más viejo Pucará. Con éste, la idea es remotorizarlo, radarizarlo, dotarlo de sensores radáricos, ópticos e infrarrojos de considerable potencia, y volverlo un aparato de patrulla, observación e incluso de control aéreo.

Por supuesto, esto no subsana la ausencia de un caza supersónico, algo que hoy por hoy es imposible de diseñar y construir aquí, y resulta muy difícil de importar, por plata y por presiones de EEUU y la OTAN, que tanta chatarra -inútil hasta para desfile- nos han vendido.

Pero si un país de mediano desarrollo como el nuestro entra en guerra, los supercazas y los tanques supuestamente imparables duran unos pocos días, y suelen ser masacrados por armas mucho más baratas. Lo genial del petiso David no fue romperle la cabeza a aquel urso inabarcable, Goliath, sino haberlo hecho desde lejos y al costo de una piedra. Que además, no le tuvo que comprar a nadie.

Desde 1973, cuando Israel perdió la mitad de sus aviones y tanques en los 4 primeros días de la Guerra de Yom Kippur, se entiende que toda contienda no asimétrica, es decir entre estados-nación, es hiperletal. Lo que después de unos días define si se puede seguir en pelea no son los resultados hasta el momento sino los medios remanentes de cada participante. Por ello y para esa segunda etapa, vale más tener equipos modernizados que uno puede reparar, e incluso producir.

Es ahí cuando el que no tiene reposición mediante fabricación propia se ve obligado a firmar la paz, y en general, en términos muy malos.

La modernización del ya venerable TAM va exactamente en ese línea. En los ’70 era un tanque mediano muy lógico para la Argentina. El nuestro es un país raro, cuyo tamaño un poco desaforado privilegia más el despliegue rápido que el mucho blindaje, o el portar un arma principal de gran calibre. Chile, para el caso, compró tanques mucho más poderosos, 374 Leopard «de dos cosechas distintas» (234 modelos 2A4 y 140 antiguos V1). Ambos pesan casi 63 toneladas y llevan cañones de 120 mm: unos terribles Goliaths. Pero recordando la piedra de David, no estoy seguro de que haya sido una adquisición muy sensata.

En nuestro caso, lo único mejor que el TAM, allá a fines de los ’70, habría sido algo técnicamente inferior a un TAM a orugas: algún multirruedas de tracción integral. Esa opción da más velocidad y autonomía, y disminuye un poco la vulnerabilidad de la logística de combustible en la retaguardia. Podés dejar los camiones-tanque 200 o 300 km. a tus espaldas y no tener que abandonar el tanque y volverte a pie hasta tus líneas.

La opción multirruedas es, sobre todo, más barata: la misma plata compra más unidades. Porque nuestro punto flaco no es la calidad de los tanques, que no se cuestiona, sino el hecho de que 74 son terriblemente pocos.

Los multirrueda fueron la opción de otros países con grandes desiertos y más realismo, como Sudáfrica. Y terminó siendo la de Brasil, con mucho más territorio y chequera. Hoy tiene 470 tanques a oruga, con 91 vetustos M60 estadounidenses y 378 casi igualmente viejos Leopard 1 A, de los modelos 5 y 1.

Significativamente, Brasil nunca quiso construir a gran escala su tanque pesado, el Ossorio, aunque era excelente. Pero se impuso una lógica más geográfica: en un conflicto largo, el país dependería mucho más de sus 1150 multirruedas Guaraní, Urutú y Cascavel, aunque muchos de ellos no son propiamente tanques sino blindados de combate, y el resto transportes de infantería más o menos artillados. Lo central es que son más nuevos, son más rápidos y, sobre todo, son más propios.

Tenemos 74 TAM, y su diseño muestra un cóctel muy argentino: se partió de la batea del transporte de personal Marder, de ThyssenKrupp, se dejó el motor diésel al frente y a la derecha. Sólo el Merkava israelí usa esa configuración, y es útil para proteger a la tripulación y la munición de la penetración de tiros frontales. A la batea del Marder se le añadió una torreta muy chata, a la que es difícil pegarle desde lejos, pero capaz de albergar una versión alemana del cañón inglés Royal Ordnance L7A1 de 105 mm, que data de la 2da Guerra Mundial y aunque es estriado (la moda hoy son los cañones de ánima lista) es muy preciso y veloz.

Éste modo de armar el TAM como un «collage» es bien distinto del de otros países medianos, que es ir al supermercado y llevarse en el carrito el que, según la publicidad en los anaqueles, es el mejor.

Es el modo de comprar de un Ejército que, mal que mal, todavía seguía dominado por la herencia mental del general Savio, y dueño absoluto de las mayores -y mejores- industrias pesadas del país: FM, o Fabricaciones Militares. El TAM no habría sido posible en un ecosistema industrial distinto del argentino.

Se priorizó que la presión ejercida por la oruga sobre el terreno fuera baja, y que el tanque pudiera llegar rápido y por la propia a cualquier ecosistema argentino continental, ya que el sistema ferroviario del país estaba en pleno desmantelamiento. Curiosa reflexión: el TAM lo diseñaron militares procesistas para que pudiera sobrevivir a la canibalización de la logística nacional desatada por OTROS militares procesistas que de cuartel para adentro, eran industrialistas, y de cuartel para afuera, liberales aperturistas, y profundos vendepatria. ¿Cómo se iban a imaginar que después llegarían gobiernos civiles que les cerrarían o venderían también las empresas militares?

No ha sido una digresión, sino el modo de entender ciertas opciones acertadas. Por todo lo anterior, el TAM sólo pesa de 30 a 35 toneladas, según modelo, y gracias a los 28 caballos que rinde el motor por cada kg. de peso, alcanza casi 80 km/h. en caminos horrorosos, y por supuesto, soporta campo traviesa en megadosis. Tiene la velocidad de un multirruedas, pero la tracción de un vehículo a oruga de tren muy ancho, de esos que casi flotan sobre el barro. Y sin embargo no, no tiene un tren tan ancho. Lo que ahorra combustible y alarga autonomía.

El motor logra respirar bien incluso a 4800 metros sobre el nivel del mar. Al TAM se lo critica por su bajo blindaje frontal (55 mm), pero por si no quedó claro, el motor es parte del blindaje frontal, y esto permite llevar a bordo 50 tiros, y en un tanque que es un blanco elusivo justamente por chiquito, petiso y rápido. Eso no es algo que uno quiera estropear añadiéndole blindaje reactivo, u otros perendengues y estoperoles.

Es un diseño tan imbuído de sensatez y preferencia por lo sencillo que quizás nuestro gran error fue no vendérselo a los soviéticos. Lo habrían explotado del modo que les gustó siempre a ellos, y que en el fondo es el más lógico: producir muchas, muchísimas unidades.

No es una plataforma que valga la pena rifar, no sólo porque nos costó un Perú poner la fábrica en Boulogne, provincia de Buenos Aires, sino porque hay -o hubo- toda una cadena de proveedores locales de partes y componentes.

Pasados más de 40 años del TAM, sigue siendo una plataforma muy buena. Quizás ya no es, como en los ’80, el tanque de batalla más temible de la región. Llevado al standard 2C-A2, sin embargo, podría serlo durante un tiempo. Las actualizaciones en estabilización del cañón y apuntamiento en casi cualquier meteorología o condición lumínica son las que necesita para seguir siendo disuasivo: incluso en maniobras rápidas, a 2 km. agrupa hasta el 50% de los tiros en blancos móviles de algo más de un metro cuadrado.

Si se trata de combate entre tanques (algo que cada vez sucede menos), uno puede estar más contento en un TAM que en sus oponentes regionales: más daño hace un corchazo subcalibrado de 105 mm. puesto donde se debe, que uno de 120 que pasa cerca pero no pega, o pega muy de chanfle. Es como tener una carabina .22 y estar a los tiros con un tipo que tiene una escopeta del 12. De cerca, te hace relleno de empanadas. Pero a 100 metros, es tuyo.

¿Qué más se puede decir? El sistema Intercom VIC 500I es como un Data Link aeronáutico: le permite al TAM operar «en red» con otros blindados, además de con su acompañamiento de artillería, logística y comando. Lo vuelve un instrumento de una orquesta.

El sensor de infrarrojo ELAW está para advertirle al jefe que su TAM está siendo iluminado por un apuntador láser, y que se viene cohetazo y hay que eludir mientras se busca rápidamente al agresor. Que difícilmente logre eludir la detección por TVHD, telescópica y auxiliada por visión en infrarrojo. Todo bien moderno, y de una época en que un tanque vale no sólo por bien diseñado o porque se puede reparar con partes nacionales, sino por sus sensores, sus capacidades de «conciencia situacional», y las informáticas.

El TAM actualizado formará parte de nuestro futuro. Sin duda alguna, y hasta que no ardan las velas. Dicho esto,

la pregunta es si el tanque en sí, y hablamos de todos, no de éste, tiene algún futuro como arma.

El jurado todavía está discutiendo el asunto. Y desde la mentada Guerra de Yom Kippur, nada menos.

Los tanques rusos, desde los viejísimos T72 hasta los mucho más modernos -pero escasos- Armata en Ucrania probaron ser muy vulnerables a los misiles portátiles antitanque estadounidenses, ingleses, suecos y alemanes de la infantería. Y esto ha probado ser cierto con misiles

Javelin, una munición inteligente que vale U$ 27.000 dólares la pieza, a los

Panzerfaust 3 alemanes, que -mirados con bronca- no son mucho más refinados que los toscos RPG, o granadas autopropulsadas soviéticas.

Y tales tanques soviéticos y rusos no son malos blindados en absoluto. Sólo son más chicos, baratos y veloces que los tanques occidentales, y llevan rutinariamente un tripulante menos. Fueron diseñados para abrumar por movilidad y número. Pero incluso a los

Abrams, Leopard y Challenger de última cosecha de la OTAN, a todos esos Goliaths les iría muy mal metidos en tejido urbano, donde serían atacables desde balcones y azoteas. Porque el lugar más flaco de estas armas campales, hechas para la guerra en llanuras, son sus blindajes superiores.

En terreno abierto, en cambio, los tanques rusos han mostrado ser muy vulnerables a ataques con drones aeronáuticos, desde los refinados

Bayraktar turcos hasta engendros baratísimos hechos con cuadricópteros de filmación que dejan caer viejas granadas antitanque soviéticas de la 2da Guerra Mundial.

De puro terror a los misiles portátiles, los tanques de hoy literalmente vienen alfombrados de blindaje reactivo, que explota hacia afuera para contrarrestar el vuelo o la explosión de una munición perforante. Y eso los coloca en una trampa lógica: los tanques pesados de hoy son difícilmente acompañables desde proximidad por infantería propia. Y esto los deja desprotegidos frente al soldado ucraniano escondido, como francotirador, con un misil lanzable desde el hombro. La vieja discusión entre la lanza y el escudo vuelve a favorecer a la lanza.

La única guerra reciente entre estados, la de

Azerbaiyán contra Armenia, cuyas fuerzas blindadas eran considerables, la ganó Azerbaiyán en un mes y días con drones israelíes y turcos, algunos de ellos municiones voladoras de baja autonomía tipo kamikaze. Son absurdamente baratas.

No estamos pronosticando la desaparición del tanque. Esos vaticinios se escuchan desde hace casi medio siglo, y sin embargo se siguen diseñando y fabricando tanques de batalla, cada vez mejores y más refinados. El problema es cuando un Goliath de U$ 10 o 15 millones sucumbe fácil ante una munición mucho más barata, el canto rodado de David.

Para el caso, lo que me preocupa es el entorno industrial en que un arma adquiere sentido. El que tenía el TAM fue el un país en el cual Fabricaciones Militares hacía de todo, desde ácido sulfúrico a explosivos para la minería, desde el mejor cable eléctrico (junto con el Pirelli) hasta aceros especiales, y todas las armas de tubo del Ejército, y todos los proyectiles de esas armas, e incluso una cantidad de misiles.

Ese ecosistema desapareció en los ’90, por cierre o concesión trucha de más de 18 plantas fabriles refinadas, y el último clavo en su ataúd lo puso Macri, al cerrar FANAZUL, en Azul. El TAM sigue, pero se ha vuelto un sobreviviente muy precario.

Si uno sabe mirar, hay componentes que cuentan historias. El T-34 soviético fue tal vez el mejor tanque de la 2da Guerra porque se bancaba temperaturas y terrenos espantosos, sobrevivía sin casi ningún mantenimiento, y además estaba hecho con una terminación pésima pero sobre ideas avanzadas: todos sus blindajes eran oblicuos para rechazar impactos, aunque no fueran muy gruesos, ni el acero muy bueno, y no hablemos de la calidad de las soldaduras. Pero esas orugas anchísimas le permitían flotar sobre la «rasputiza» del deshielo de primavera o de las lluvias de otoño, que se tragaba a tanques mucho más fuertes y mejor hechos, como los Tiger y Panther. Que además, por refinados, no sobrevivían a la falta de mantenimiento.

Las orugas de nuestro TAM cuentan una historia parecida pero distinta. No son muy anchas, pero el tanque es tan liviano que ejercen muy baja presión sobre el terreno. Es un tanque que, por tracción, llega a casi cualquier lado, pasa bastante rápido sin que le sobre un HP de potencia.

Por supuesto, para el país habría sido mejor negocio un blindado multirruedas, como los sudafricanos y brasileños. Aunque un multirruedas no soporte vadear ríos de 1,40 metros de profundidad, o andar triscando sobre las piedras a alturas de altiplano. En «la milla final», como dicen los yanquis, el TAM llega adonde debe.

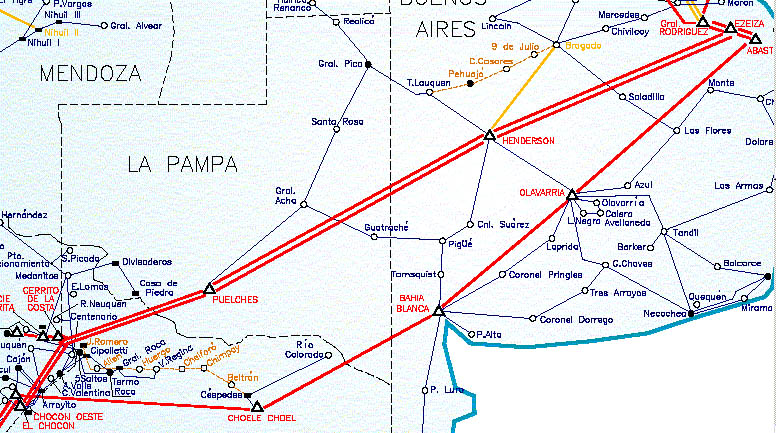

Pero como sistema de despliegue rápido, habría sido bueno conservar la vieja traza ferroviaria. En 1948, cuando se nacionalizaron los ferrocarriles ingleses, la traza ferroviaria argentina medía 48.000 km., era una de las mayores del mundo. Desde tiempos de Arturo Frondizi no hubo gobierno civil o militar que no cerrara ramales, mientras el

Banco Mundial nos aseguraba que eso era un sano ahorro de recursos.

El TAM se hizo en otro ecosistema logístico, no sólo industrial. Ferrocarriles Argentinos estaba en demolición, Bernardo Neustadt nos decía cada día desde la tele que la empresa acababa de perder un millón de dólares ÉSE día. Pero todavía aquel sistema en los ’80 te permitía poner en dos días un TAM fabricado en Boulogne en la Quebrada de Humahuaca, o en Malargüe, o en Zapala, o en Bariloche. Y mientras el TAM se diseñaba, el

Dr. José Alfredo Martínez de Hoz venía amputando la red de a varios miles de kilómetros cada año.

En el nuevo sistema logístico que supimos conseguir, tan carretero, este tanque de despliegue rápido carece de despliegue. ¿Cómo llega a Zapala en un apuro? ¿En camión? ¿Deberá pagar los peajes?

Perder industria es un modo casi garantizado de perder guerras. Para el caso, los soldados y generales del Sur, durante la Guerra de Secesión de los EEUU, a lo largo de los 4 años de conflicto probaron ser mucho mejores que los del Norte. Al menos, mientras tuvieran armamento británico, que el sur pagaba con algodón cosechado por esclavos. ¿Qué hizo entonces el Norte? Les bloqueó los puertos.

Me impresiona saber que con su sistema modernizado de apuntamiento y estabilización, el cañón del TAM sea devastador, más por preciso que por potente, a 2 km. de distancia, con esas municiones de subcalibre con forma de flecha que viajan a 1500 metros/segundo.

Lo que me genera desazón es que esas municiones del TAM se fabriquen sólo en Israel y Corea del Sur y cuesten en dólares.

¿Cómo no se fabrican aquí? Bueno, ya se sabe qué pasó con

la planta de Río Tercero de Fabricaciones Militares, reducida a polvo -junto con media ciudad- en 1995 para ocultar un contrabando de cañones del presidente Menem, asunto cuya investigación se fue frenando, y frenando, hasta desaparecer.

Ya no importa Menem.

La pregunta de hoy es cuántos días puede pelear un TAM con munición importada.

Nuevamente, uno da gracias que ELBIT pertenece a Israel, estado que

por ahora no se deja dar órdenes por la OTAN. Y gracias a eso podemos resolver la informática y la electrónica del TAM para conseguirle 10 años más de vigencia, aunque quizás deban ser el doble.

Pero ¿cómo olvidar que hasta los ’80 tuvimos una empresa como

FATE-Cifra que llegó a copar entre el 30 y el 50% del mercado de la electrónica liviana de la región, según el país? ¿Y que fue cerrada cuando estaba por sacar al mercado la primera computadora de escritorio del mundo? ¿O tal vez -seamos realistas- una de las dos primeras, porque la otra era la Apple II de un tal Steve Jobs? ¿Y que Martínez de Hoz cerró esa fábrica con pleno acuerdo de la Junta de Comandantes que lo había instalado como mandamás en el Ministerio de Economía? Según nuestro desarrollo en electrónica de fines de los ’70, hoy deberíamos ser no tanto clientes sino competencia de ELBIT.

El TAM hay que modernizarlo, y estará con nosotros bastante tiempo. Pero necesitamos desarrollar misiles de infantería, baratos y buenos. Hablo de tecnología y fabricación PROPIAS. Y sobre todo, tenemos que desarrollar drones. De todo tipo, terrestres, aéreos y marinos. No sólo son el futuro: son baratos. Son, blanco sobre negro, el futuro posible.

Si el sentido de tener una industria de defensa es la disuasión, lo primero que tenemos que tener es una industria. Bastante diversificada, además. Y protegida. Nadie empata siquiera una guerra con armas prestadas.

Ucrania no lo está logrando.

El general Manuel Savio, al que recordamos aquí, habría entendido bien por qué.

San Martín sabía que tenía que fabricar su propio arsenal.

Lo que necesitamos es otro Fray Luis Beltrán.

Daniel E. Arias

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/WQIAN6PUIBGGTG6QPU5GSXNXPM.png)

Los tres primeros cuadros confirmados por Massa fueron Raúl Rigo en Hacienda, que había dimitido junto con el ex ministro, Martín Guzmán; Jorge Domper en la subsecretaría de Presupuesto y Claudia Balestrini al frente de la subsecretaría de Ingresos Públicos.

Un rato más tarde, el funcionario volvió a utilizar su cuenta de Twitter para dar a conocer las designaciones de Eduardo Setti en la secretaría de Finanzas, acompañado por Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo. Al mismo tiempo, avisó que el vicepresidente del BCRA será Lisandro Cleri y Leonardo Madcur el Jefe de Asesores del Ministerio. Con esto último formalizó además la continuidad de Miguel Pesce como presidente del Central, pero rodeado por un pelotón de directivos que responde a Massa. El BCRA y la articulación con Economía son claves para el tigrense y no podía no tener allí cuadros de injerencia.

Asimismo, un viejo conocido y asesor de Massa, el economista Daniel Marx, «integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. Ellos y ellas tienen como objetivo fortalecer las reservas, asegurar el financiamiento del Tesoro y promover el desarrollo de un mercado de capitales nacional».

Si bien no se confirmó oficialmente, hay altas chances de que José Ignacio De Mendiguren sea el secretario de Industria. Ayer por la tarde sorprendió cuando Daniel Scioli, saliente ministro del área, publicó una foto en redes sociales junto al «Vasco» y la leyenda «Agradezco por su visita y la reunión que mantuvimos hoy». De Mendiguren, dos veces titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y ministro con Eduardo Duhalde en 2002, es actualmente titular del Banco de Inversiones BICE.

Por último, Massa designó al abogado Ricardo Casal al frente de la la secretaría Legal y Administrativa de la cartera, cargo en el que estará acompañado de Renata Scafati y Florencia Jalda. Casal fue ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

Lo que resta saber ahora quiénes ocuparán la secretaría de Agricultura y la de Comercio Interior, donde suena fuerte el actual titular de ARSAT, Matías Tombolini.

Los tres primeros cuadros confirmados por Massa fueron Raúl Rigo en Hacienda, que había dimitido junto con el ex ministro, Martín Guzmán; Jorge Domper en la subsecretaría de Presupuesto y Claudia Balestrini al frente de la subsecretaría de Ingresos Públicos.

Un rato más tarde, el funcionario volvió a utilizar su cuenta de Twitter para dar a conocer las designaciones de Eduardo Setti en la secretaría de Finanzas, acompañado por Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo. Al mismo tiempo, avisó que el vicepresidente del BCRA será Lisandro Cleri y Leonardo Madcur el Jefe de Asesores del Ministerio. Con esto último formalizó además la continuidad de Miguel Pesce como presidente del Central, pero rodeado por un pelotón de directivos que responde a Massa. El BCRA y la articulación con Economía son claves para el tigrense y no podía no tener allí cuadros de injerencia.

Asimismo, un viejo conocido y asesor de Massa, el economista Daniel Marx, «integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. Ellos y ellas tienen como objetivo fortalecer las reservas, asegurar el financiamiento del Tesoro y promover el desarrollo de un mercado de capitales nacional».

Si bien no se confirmó oficialmente, hay altas chances de que José Ignacio De Mendiguren sea el secretario de Industria. Ayer por la tarde sorprendió cuando Daniel Scioli, saliente ministro del área, publicó una foto en redes sociales junto al «Vasco» y la leyenda «Agradezco por su visita y la reunión que mantuvimos hoy». De Mendiguren, dos veces titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y ministro con Eduardo Duhalde en 2002, es actualmente titular del Banco de Inversiones BICE.

Por último, Massa designó al abogado Ricardo Casal al frente de la la secretaría Legal y Administrativa de la cartera, cargo en el que estará acompañado de Renata Scafati y Florencia Jalda. Casal fue ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

Lo que resta saber ahora quiénes ocuparán la secretaría de Agricultura y la de Comercio Interior, donde suena fuerte el actual titular de ARSAT, Matías Tombolini.

TAM 2C-A2. Crédito: Fuerzas Armadas Argentinas

TAM 2C-A2. Crédito: Fuerzas Armadas Argentinas TAM 2C-A2.

TAM 2C-A2. TAM 2C-A2

TAM 2C-A2 Aún si a la Argentina le sobrara la plata -y no es el caso-, antes que quemar la Mastercard en fierros nuevos y ajenos, lo primero y más sensato es modernizar a estándares actuales los viejos sistemas de armas de fabricación propia. Obviamente, no todos sino los que probaron calidad.

Ha sido el caso del entrenador avanzado Pampa, ese pequeño jet subsónico de la Fuerza Aérea, avión diseñado a fines de los ’70 y que hoy se está tratando de actualizar a estándar III bloque II. Esa actualización tiene una turbina nueva y más potente, sensores, aviónica y equipos de comunicación encriptados Data Link que permiten «volar en red», compartiendo datos en tiempo real con el resto de una escuadrilla y con la dirigencia operativa en tierra, y una aviónica compatible con apuntadores láser, armas de tubo y también lanzables.

Lo mismo vale para el aún más viejo Pucará. Con éste, la idea es remotorizarlo, radarizarlo, dotarlo de sensores radáricos, ópticos e infrarrojos de considerable potencia, y volverlo un aparato de patrulla, observación e incluso de control aéreo.

Por supuesto, esto no subsana la ausencia de un caza supersónico, algo que hoy por hoy es imposible de diseñar y construir aquí, y resulta muy difícil de importar, por plata y por presiones de EEUU y la OTAN, que tanta chatarra -inútil hasta para desfile- nos han vendido.

Pero si un país de mediano desarrollo como el nuestro entra en guerra, los supercazas y los tanques supuestamente imparables duran unos pocos días, y suelen ser masacrados por armas mucho más baratas. Lo genial del petiso David no fue romperle la cabeza a aquel urso inabarcable, Goliath, sino haberlo hecho desde lejos y al costo de una piedra. Que además, no le tuvo que comprar a nadie.

Desde 1973, cuando Israel perdió la mitad de sus aviones y tanques en los 4 primeros días de la Guerra de Yom Kippur, se entiende que toda contienda no asimétrica, es decir entre estados-nación, es hiperletal. Lo que después de unos días define si se puede seguir en pelea no son los resultados hasta el momento sino los medios remanentes de cada participante. Por ello y para esa segunda etapa, vale más tener equipos modernizados que uno puede reparar, e incluso producir.

Es ahí cuando el que no tiene reposición mediante fabricación propia se ve obligado a firmar la paz, y en general, en términos muy malos.

La modernización del ya venerable TAM va exactamente en ese línea. En los ’70 era un tanque mediano muy lógico para la Argentina. El nuestro es un país raro, cuyo tamaño un poco desaforado privilegia más el despliegue rápido que el mucho blindaje, o el portar un arma principal de gran calibre. Chile, para el caso, compró tanques mucho más poderosos, 374 Leopard «de dos cosechas distintas» (234 modelos 2A4 y 140 antiguos V1). Ambos pesan casi 63 toneladas y llevan cañones de 120 mm: unos terribles Goliaths. Pero recordando la piedra de David, no estoy seguro de que haya sido una adquisición muy sensata.

En nuestro caso, lo único mejor que el TAM, allá a fines de los ’70, habría sido algo técnicamente inferior a un TAM a orugas: algún multirruedas de tracción integral. Esa opción da más velocidad y autonomía, y disminuye un poco la vulnerabilidad de la logística de combustible en la retaguardia. Podés dejar los camiones-tanque 200 o 300 km. a tus espaldas y no tener que abandonar el tanque y volverte a pie hasta tus líneas.

La opción multirruedas es, sobre todo, más barata: la misma plata compra más unidades. Porque nuestro punto flaco no es la calidad de los tanques, que no se cuestiona, sino el hecho de que 74 son terriblemente pocos.

Los multirrueda fueron la opción de otros países con grandes desiertos y más realismo, como Sudáfrica. Y terminó siendo la de Brasil, con mucho más territorio y chequera. Hoy tiene 470 tanques a oruga, con 91 vetustos M60 estadounidenses y 378 casi igualmente viejos Leopard 1 A, de los modelos 5 y 1.

Significativamente, Brasil nunca quiso construir a gran escala su tanque pesado, el Ossorio, aunque era excelente. Pero se impuso una lógica más geográfica: en un conflicto largo, el país dependería mucho más de sus 1150 multirruedas Guaraní, Urutú y Cascavel, aunque muchos de ellos no son propiamente tanques sino blindados de combate, y el resto transportes de infantería más o menos artillados. Lo central es que son más nuevos, son más rápidos y, sobre todo, son más propios.

Tenemos 74 TAM, y su diseño muestra un cóctel muy argentino: se partió de la batea del transporte de personal Marder, de ThyssenKrupp, se dejó el motor diésel al frente y a la derecha. Sólo el Merkava israelí usa esa configuración, y es útil para proteger a la tripulación y la munición de la penetración de tiros frontales. A la batea del Marder se le añadió una torreta muy chata, a la que es difícil pegarle desde lejos, pero capaz de albergar una versión alemana del cañón inglés Royal Ordnance L7A1 de 105 mm, que data de la 2da Guerra Mundial y aunque es estriado (la moda hoy son los cañones de ánima lista) es muy preciso y veloz.

Éste modo de armar el TAM como un «collage» es bien distinto del de otros países medianos, que es ir al supermercado y llevarse en el carrito el que, según la publicidad en los anaqueles, es el mejor. Es el modo de comprar de un Ejército que, mal que mal, todavía seguía dominado por

Aún si a la Argentina le sobrara la plata -y no es el caso-, antes que quemar la Mastercard en fierros nuevos y ajenos, lo primero y más sensato es modernizar a estándares actuales los viejos sistemas de armas de fabricación propia. Obviamente, no todos sino los que probaron calidad.

Ha sido el caso del entrenador avanzado Pampa, ese pequeño jet subsónico de la Fuerza Aérea, avión diseñado a fines de los ’70 y que hoy se está tratando de actualizar a estándar III bloque II. Esa actualización tiene una turbina nueva y más potente, sensores, aviónica y equipos de comunicación encriptados Data Link que permiten «volar en red», compartiendo datos en tiempo real con el resto de una escuadrilla y con la dirigencia operativa en tierra, y una aviónica compatible con apuntadores láser, armas de tubo y también lanzables.

Lo mismo vale para el aún más viejo Pucará. Con éste, la idea es remotorizarlo, radarizarlo, dotarlo de sensores radáricos, ópticos e infrarrojos de considerable potencia, y volverlo un aparato de patrulla, observación e incluso de control aéreo.

Por supuesto, esto no subsana la ausencia de un caza supersónico, algo que hoy por hoy es imposible de diseñar y construir aquí, y resulta muy difícil de importar, por plata y por presiones de EEUU y la OTAN, que tanta chatarra -inútil hasta para desfile- nos han vendido.

Pero si un país de mediano desarrollo como el nuestro entra en guerra, los supercazas y los tanques supuestamente imparables duran unos pocos días, y suelen ser masacrados por armas mucho más baratas. Lo genial del petiso David no fue romperle la cabeza a aquel urso inabarcable, Goliath, sino haberlo hecho desde lejos y al costo de una piedra. Que además, no le tuvo que comprar a nadie.

Desde 1973, cuando Israel perdió la mitad de sus aviones y tanques en los 4 primeros días de la Guerra de Yom Kippur, se entiende que toda contienda no asimétrica, es decir entre estados-nación, es hiperletal. Lo que después de unos días define si se puede seguir en pelea no son los resultados hasta el momento sino los medios remanentes de cada participante. Por ello y para esa segunda etapa, vale más tener equipos modernizados que uno puede reparar, e incluso producir.

Es ahí cuando el que no tiene reposición mediante fabricación propia se ve obligado a firmar la paz, y en general, en términos muy malos.

La modernización del ya venerable TAM va exactamente en ese línea. En los ’70 era un tanque mediano muy lógico para la Argentina. El nuestro es un país raro, cuyo tamaño un poco desaforado privilegia más el despliegue rápido que el mucho blindaje, o el portar un arma principal de gran calibre. Chile, para el caso, compró tanques mucho más poderosos, 374 Leopard «de dos cosechas distintas» (234 modelos 2A4 y 140 antiguos V1). Ambos pesan casi 63 toneladas y llevan cañones de 120 mm: unos terribles Goliaths. Pero recordando la piedra de David, no estoy seguro de que haya sido una adquisición muy sensata.

En nuestro caso, lo único mejor que el TAM, allá a fines de los ’70, habría sido algo técnicamente inferior a un TAM a orugas: algún multirruedas de tracción integral. Esa opción da más velocidad y autonomía, y disminuye un poco la vulnerabilidad de la logística de combustible en la retaguardia. Podés dejar los camiones-tanque 200 o 300 km. a tus espaldas y no tener que abandonar el tanque y volverte a pie hasta tus líneas.

La opción multirruedas es, sobre todo, más barata: la misma plata compra más unidades. Porque nuestro punto flaco no es la calidad de los tanques, que no se cuestiona, sino el hecho de que 74 son terriblemente pocos.

Los multirrueda fueron la opción de otros países con grandes desiertos y más realismo, como Sudáfrica. Y terminó siendo la de Brasil, con mucho más territorio y chequera. Hoy tiene 470 tanques a oruga, con 91 vetustos M60 estadounidenses y 378 casi igualmente viejos Leopard 1 A, de los modelos 5 y 1.

Significativamente, Brasil nunca quiso construir a gran escala su tanque pesado, el Ossorio, aunque era excelente. Pero se impuso una lógica más geográfica: en un conflicto largo, el país dependería mucho más de sus 1150 multirruedas Guaraní, Urutú y Cascavel, aunque muchos de ellos no son propiamente tanques sino blindados de combate, y el resto transportes de infantería más o menos artillados. Lo central es que son más nuevos, son más rápidos y, sobre todo, son más propios.

Tenemos 74 TAM, y su diseño muestra un cóctel muy argentino: se partió de la batea del transporte de personal Marder, de ThyssenKrupp, se dejó el motor diésel al frente y a la derecha. Sólo el Merkava israelí usa esa configuración, y es útil para proteger a la tripulación y la munición de la penetración de tiros frontales. A la batea del Marder se le añadió una torreta muy chata, a la que es difícil pegarle desde lejos, pero capaz de albergar una versión alemana del cañón inglés Royal Ordnance L7A1 de 105 mm, que data de la 2da Guerra Mundial y aunque es estriado (la moda hoy son los cañones de ánima lista) es muy preciso y veloz.

Éste modo de armar el TAM como un «collage» es bien distinto del de otros países medianos, que es ir al supermercado y llevarse en el carrito el que, según la publicidad en los anaqueles, es el mejor. Es el modo de comprar de un Ejército que, mal que mal, todavía seguía dominado por  El TAM se hizo en otro ecosistema logístico, no sólo industrial. Ferrocarriles Argentinos estaba en demolición, Bernardo Neustadt nos decía cada día desde la tele que la empresa acababa de perder un millón de dólares ÉSE día. Pero todavía aquel sistema en los ’80 te permitía poner en dos días un TAM fabricado en Boulogne en la Quebrada de Humahuaca, o en Malargüe, o en Zapala, o en Bariloche. Y mientras el TAM se diseñaba, el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz venía amputando la red de a varios miles de kilómetros cada año.

En el nuevo sistema logístico que supimos conseguir, tan carretero, este tanque de despliegue rápido carece de despliegue. ¿Cómo llega a Zapala en un apuro? ¿En camión? ¿Deberá pagar los peajes?

Perder industria es un modo casi garantizado de perder guerras. Para el caso, los soldados y generales del Sur, durante la Guerra de Secesión de los EEUU, a lo largo de los 4 años de conflicto probaron ser mucho mejores que los del Norte. Al menos, mientras tuvieran armamento británico, que el sur pagaba con algodón cosechado por esclavos. ¿Qué hizo entonces el Norte? Les bloqueó los puertos.

Me impresiona saber que con su sistema modernizado de apuntamiento y estabilización, el cañón del TAM sea devastador, más por preciso que por potente, a 2 km. de distancia, con esas municiones de subcalibre con forma de flecha que viajan a 1500 metros/segundo.

Lo que me genera desazón es que esas municiones del TAM se fabriquen sólo en Israel y Corea del Sur y cuesten en dólares. ¿Cómo no se fabrican aquí? Bueno, ya se sabe qué pasó con la planta de Río Tercero de Fabricaciones Militares, reducida a polvo -junto con media ciudad- en 1995 para ocultar un contrabando de cañones del presidente Menem, asunto cuya investigación se fue frenando, y frenando, hasta desaparecer.

Ya no importa Menem. La pregunta de hoy es cuántos días puede pelear un TAM con munición importada.

Nuevamente, uno da gracias que ELBIT pertenece a Israel, estado que por ahora no se deja dar órdenes por la OTAN. Y gracias a eso podemos resolver la informática y la electrónica del TAM para conseguirle 10 años más de vigencia, aunque quizás deban ser el doble.

Pero ¿cómo olvidar que hasta los ’80 tuvimos una empresa como FATE-Cifra que llegó a copar entre el 30 y el 50% del mercado de la electrónica liviana de la región, según el país? ¿Y que fue cerrada cuando estaba por sacar al mercado la primera computadora de escritorio del mundo? ¿O tal vez -seamos realistas- una de las dos primeras, porque la otra era la Apple II de un tal Steve Jobs? ¿Y que Martínez de Hoz cerró esa fábrica con pleno acuerdo de la Junta de Comandantes que lo había instalado como mandamás en el Ministerio de Economía? Según nuestro desarrollo en electrónica de fines de los ’70, hoy deberíamos ser no tanto clientes sino competencia de ELBIT.

El TAM hay que modernizarlo, y estará con nosotros bastante tiempo. Pero necesitamos desarrollar misiles de infantería, baratos y buenos. Hablo de tecnología y fabricación PROPIAS. Y sobre todo, tenemos que desarrollar drones. De todo tipo, terrestres, aéreos y marinos. No sólo son el futuro: son baratos. Son, blanco sobre negro, el futuro posible.

Si el sentido de tener una industria de defensa es la disuasión, lo primero que tenemos que tener es una industria. Bastante diversificada, además. Y protegida. Nadie empata siquiera una guerra con armas prestadas. Ucrania no lo está logrando.

El general Manuel Savio, al que recordamos

El TAM se hizo en otro ecosistema logístico, no sólo industrial. Ferrocarriles Argentinos estaba en demolición, Bernardo Neustadt nos decía cada día desde la tele que la empresa acababa de perder un millón de dólares ÉSE día. Pero todavía aquel sistema en los ’80 te permitía poner en dos días un TAM fabricado en Boulogne en la Quebrada de Humahuaca, o en Malargüe, o en Zapala, o en Bariloche. Y mientras el TAM se diseñaba, el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz venía amputando la red de a varios miles de kilómetros cada año.

En el nuevo sistema logístico que supimos conseguir, tan carretero, este tanque de despliegue rápido carece de despliegue. ¿Cómo llega a Zapala en un apuro? ¿En camión? ¿Deberá pagar los peajes?

Perder industria es un modo casi garantizado de perder guerras. Para el caso, los soldados y generales del Sur, durante la Guerra de Secesión de los EEUU, a lo largo de los 4 años de conflicto probaron ser mucho mejores que los del Norte. Al menos, mientras tuvieran armamento británico, que el sur pagaba con algodón cosechado por esclavos. ¿Qué hizo entonces el Norte? Les bloqueó los puertos.

Me impresiona saber que con su sistema modernizado de apuntamiento y estabilización, el cañón del TAM sea devastador, más por preciso que por potente, a 2 km. de distancia, con esas municiones de subcalibre con forma de flecha que viajan a 1500 metros/segundo.

Lo que me genera desazón es que esas municiones del TAM se fabriquen sólo en Israel y Corea del Sur y cuesten en dólares. ¿Cómo no se fabrican aquí? Bueno, ya se sabe qué pasó con la planta de Río Tercero de Fabricaciones Militares, reducida a polvo -junto con media ciudad- en 1995 para ocultar un contrabando de cañones del presidente Menem, asunto cuya investigación se fue frenando, y frenando, hasta desaparecer.

Ya no importa Menem. La pregunta de hoy es cuántos días puede pelear un TAM con munición importada.

Nuevamente, uno da gracias que ELBIT pertenece a Israel, estado que por ahora no se deja dar órdenes por la OTAN. Y gracias a eso podemos resolver la informática y la electrónica del TAM para conseguirle 10 años más de vigencia, aunque quizás deban ser el doble.

Pero ¿cómo olvidar que hasta los ’80 tuvimos una empresa como FATE-Cifra que llegó a copar entre el 30 y el 50% del mercado de la electrónica liviana de la región, según el país? ¿Y que fue cerrada cuando estaba por sacar al mercado la primera computadora de escritorio del mundo? ¿O tal vez -seamos realistas- una de las dos primeras, porque la otra era la Apple II de un tal Steve Jobs? ¿Y que Martínez de Hoz cerró esa fábrica con pleno acuerdo de la Junta de Comandantes que lo había instalado como mandamás en el Ministerio de Economía? Según nuestro desarrollo en electrónica de fines de los ’70, hoy deberíamos ser no tanto clientes sino competencia de ELBIT.

El TAM hay que modernizarlo, y estará con nosotros bastante tiempo. Pero necesitamos desarrollar misiles de infantería, baratos y buenos. Hablo de tecnología y fabricación PROPIAS. Y sobre todo, tenemos que desarrollar drones. De todo tipo, terrestres, aéreos y marinos. No sólo son el futuro: son baratos. Son, blanco sobre negro, el futuro posible.

Si el sentido de tener una industria de defensa es la disuasión, lo primero que tenemos que tener es una industria. Bastante diversificada, además. Y protegida. Nadie empata siquiera una guerra con armas prestadas. Ucrania no lo está logrando.

El general Manuel Savio, al que recordamos