El 14 de junio de 1982 perdimos por segunda vez las islas Malvinas, pero empezamos a recuperar el resto de la Argentina en versión monocontinental, con sus 2,78 millones de km2. Desde entonces la Argentina la volvimos a perder bastantes veces, pero siempre, o casi siempre, la pudimos ir recuperando de a poco y no poco, a veces muy a cara de perro. Y en este modesto portal nuestra profesión pasa por ello. Recuperar país.

Por eso éste no es un artículo fúnebre. Los kelpers saben que son titulares al menos precarios de los 12.178 km2 de sus algo más de 200 islas demasiado famosas. El Reino Unido, sin el cual hoy serían ciudadanos argentinos de la provincia número 23 (y mucho menos numerosos y ricos), está desuniéndose de a poco.

No es así, por fracturación «in the Old Country», como los kelpers perderán el paraguas de fierro que los deja seguir jugando a que son británicos. Son testaferros geográficos de un testaferro mucho mayor. La titularidad real del archipiélago, la basada no en papeles sino en la fuerza,

la tiene la OTAN, y allí mandan los EEUU. Por eso, en algún momento nos sentaremos a hablar de qué cosa es de quiénes con quienes están realmente a cargo. No estaremos hablando con los isleños, y tampoco únicamente con los súbditos de Su Graciosa Majestad, sino con quienes les da las órdenes.

Y a eso tal vez lleguemos si nos volvemos otro lugar: un país con bases educativas, científicas, tecnológicas, energéticas e industriales muy fuertes. Y con una industria de defensa avanzada, con Fuerzas Armadas profesionales y competentes, y con alianzas regionales sólidas.

Podemos llegar a ser ese país o no. Aún si llegamos a medias, va a haber valido la pena. Y si no llegamos, es el cuete lamentarse por las Malvinas.

Isla de los Estados fotografiada desde el Mirage III de Luis Briatore, cortesía de Pucará.

Lectores, cuando retomamos las islas en 1982, acabábamos de exportar nuestros dos primeros reactores nucleares a Perú. La operación estaba cayéndose porque EEUU, en represalia, nos dejó sin uranio enriquecido para que funcionaran. Peor aún, se quedaba sin combustible el RA-3, donde se «cocinan» por irradiación los radiofármacos de diagnóstico y tratamiento de millones de cardíacos y cancerosos del Cono Sur.

Entonces la CNEA aprovechó y se montó sobre otra desobediencia nacional al orden mundial: la Argentina había quedado por default como principal proveedora de trigo de la URSS, en desafío del ukase de desabastecimiento decretado por EEUU.

¿Qué hizo el

contraalmirante Carlos Castro Madero, reactorista y titular de la casa? Hizo que el gobierno más anticomunista rabioso de la historia argentina solicitara ayuda soviética: manden uranio enriquecido, camaradas.

Y mandaron.

Se salvaron los dos reactores peruanos, no incontables pero sí incontados enfermos de cosas graves en el Cono Sur, y el joven prestigio nuclear argento. Hoy, el RP-10 peruano sigue siendo el reactor de producción de radiofármacos más poderoso del subcontinente. Sólo en 2006, dejó de ser el más poderoso del Hemisferio Sur cuando tomó su lugar otro aún más potente en Sydney, Australia, hecho por argentinos.

40 años más tarde, y a través de ese brazo ejecutor del Programa Nuclear Argentino que es

INVAP, hemos exportado reactores de investigación, de irradiación y también multipropósito a

Argelia, Egipto, Australia, Holanda y Arabia Saudita. El de Australia es de 20 MW, es decir el doble de potente que el peruano, de modo que ahora tiene la corona hemisférica austral. Parece estar bastante bien hecho y los australianos, tener muy buen márketing. Porque con esa potencia modesta, el OPAL (así lo bautizaron) abastece de radiofármacos no sólo a su propio país y buena parte de Oceanía, sino a Canadá y EEUU.

De todos modos, en 2023 los australianos tendrán que vérselas con el RA-10, que probablemente la CNEA inaugure en Ezeiza. Es una interesante bestia de 30 MW que podría tener bajo su talón el 20% del mercado mundial de radioisótopos. Si los brasileños aprovechan bien la ingeniería que les vendió INVAP en 2014, tendrán otro animalito parecido, de 30 MW, y estas dos cancillerías líderes del Mercosur -o de lo que queda de él- tal vez acuerden movidas de márketing como para conquistar el 40% del mercado mundial.

En 2021, valía U$ 5865,4 millones. En 2026 se proyecta que mueva U$ 10.520 millones.

Y aquí, en casa,

Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) se echó a espaldas al resto del Programa Nuclear, y en 2006 terminó la central nuclear Atucha II, «tarea imposible» según tanto bienpensante postmalvinero durante 27 años, y funciona desde 2014. Más aún, NA-SA rehizo de pe a pa («retubó», en la jerga) la central de Embalse, la mejor que tenemos, y prolongó su vida útil en 30 años más, y con un 6% más de potencia y nuevos sistemas de seguridad actualizados. Ahora se apresta a conseguirle más expectativa de vida a la pequeña y robusta primeriza del sistema nucleoeléctrico: Atucha I.

La inminente construcción de la central Hualong-1 de la

China National Nuclear Corporation (CNNC), de uranio enriquecido y agua liviana, hoy produce grandes chirridos diplomáticos y mediáticos. EEUU con eso pierde influencia no sólo en Argentina sino en toda la región, porque somos la vidriera nuclear sudaca por definición, el único país con tecnología verdaderamente propia, exportable y exportada. AgendAR defiende la capacidad argentina de comprarle centrales a quien se le dé la gana mientras la tecnología, el crédito y el precio sean razonables.

En mi barrio, eso se llama soberanía.

Pero más allá de esa máquina importada casi «llave en mano», Atucha III, lo que nos parece verdaderamente importante es que la CNEA no dejó de lado el proyecto de una centralita nuclear compacta modular a uranio enriquecido, el CAREM. Sigue emperradamente construyendo el prototipo, una obra atajada ya decenas de veces desde 1984 por las zancadillas secretas o a la vista una larga lista de matreros con corbata, todos compatriotas. Si pese a tal gentuza el CAREM sale adelante, y si además sale bueno, estaremos exportando centrales, no sólo reactores.

Es un mercado miles de veces mayor. Eso, en 1982, no era previsible. Hoy no es seguro, pero es posible.

NA-SA por su parte no ha abandonado la la idea de hacer una central de uranio natural y tubos de presión con tecnología propia y componentes argentinos, y mientras no pinta la financiación o la resolución gubernamental, está diseñando la tecnología.

Lectores, eso es Soberanía. Pero con mayúsculas.

Y no sólo en mi barrio.

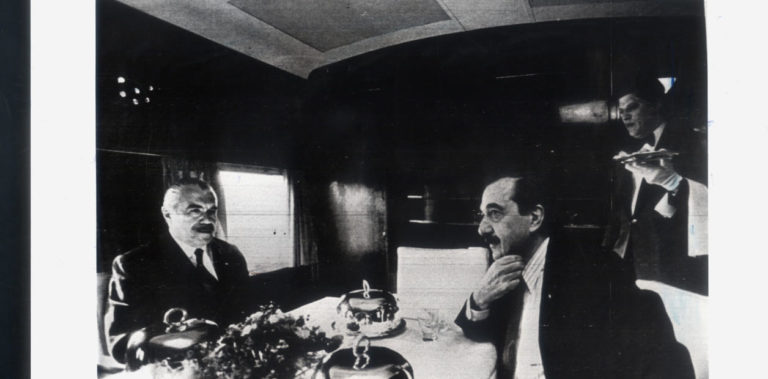

A recordar, lectores: el átomo siempre nos dió fuerza regional, fue el trampolín de más de una alianza estratégica. El

Mercosur nació realmente en 1986 de un acuerdo nuclear, cuando

el presidente brasileño José Sarney y el argentino, Raúl Alfonsín, viajaron juntos a una población de 400 habitantes perdida en la estepa rionegrina,

Pilcaniyeu, en una de cuyas quebradas vecinas había una minúscula planta argentina de enriquecimiento de uranio. La había levantado secretamente Castro Madero, para vacunar a la Argentina contra boicots de uranio enriquecido.

La inmensa Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, mayor unidad del mundo en su tipo, que debería estar produciendo el moderador y refrigerante de nuestras centrales nucleares. ¿Adivina qué gobiernos la cerraron? Hoy estamos importando agua pesada.

Los brasileños recelaban terriblemente de esa instalación, por secreta. Sobre esa visita de 1986 se estableció un protocolo de inspecciones recíprocas, para que cada uno de ambos países comprobara que el otro no estaba atrás de «la bomba», y sobre ese pavimento de confianza se tejieron alianzas comerciales y aduanales que involucraron a Uruguay, Paraguay y luego Bolivia y Venezuela: el Mercosur.

Hoy ese tratado estará desvirtuado como un acuerdo de autopartistas con cadenas de valor tejidas en beneficio de casas matrices extrazona. La Volkswagen, sin duda, lo ama más que el ex presidente uruguayo

Pepe Mujica, que dijo (no sin sus razones, porque el Mercosur a Uruguay jamás le dio nada) que «es una mierda».

En la administración de

Mauricio Macri, la Cancillería Argentina trató de venderle el Mercosur en paquete cerrado y secreto a la Unión Europea, a través de un

TLC (Tratado de Libre Comercio). Lo que queda de industria argentina que pretende seguir trabajando y que no fabrica galletitas logró pararlo (por ahora). Curiosamente, lo paró también -y tal vez mucho más- la población rural del Norte de la UE: así como los industriales metalúrgicos argentinos no quieren ser sustituidos por los europeos, el campesinado francés no está dispuesto a ser arrasado por la industria agropecuaria del Cono Sur.

En este momento, la cancillería del presidente

Jair Bolsonaro (lo que quedó de la vieja Itamaraty tras centenares de despidos) está intentando una venta similar, pero la industria de Rio de Janeiro y de Sao Paulo no tiene ninguna intención suicida. Y los industriales de la FAPESP pesan MUCHO en la balanza del poder local.

Blanco sobre negro, el Mercosur, impensable en 1982, hoy existe, como un edificio algo rengo y hecho a medias,

pero por ahora sin intrusos. Con mejores gobiernos puede mejorarse. O no. Lo central: todo eso nació del átomo, y del emperramiento de un reactorista y contraalmirante en enriquecer uranio.

Cada vez que vendemos un reactor nuclear afuera abrimos una puerta a la industria argentina capaz de generar manufacturas de alto valor agregado. No son muchas, pero les damos credibilidad. Si la aprovechan o no, es otra historia. Y algunos pueden saltar aún sin el trampolín nuclear. Entre los ’60 y antes de casi quebrar, en 2020, IMPSA logró vender turbinas hidráulicas, eólicas y grúas de puerto en 40 países de los 5 continentes.

Sin mayor «affectio societatis» recíproco, sin intención siquiera, INVAP e IMPSA se han ido abriendo camino una a la otra durante décadas a fuerza de cambiar, al menos un poco, nuestra imagen externa de país puramente primario.

Eso puede mejorarse. Rescatada de la bancarrota por el estado nacional y por Mendoza, IMPSA mantiene su infraestructura de investigación, desarrollo, fabril y comercial, administrada hoy mayormente por el Banco Nación. Trata de imitar un poco el modelo de INVAP, y tiene perspectivas de ventas de U$ 2000 millones sólo en proyectos dentro de Argentina.

Hay mucha ingeniería avanzada argentina vendiéndose bien en el mundo, asunto que no creo que cause insomnio en Whitehall, pero sí algunas dispepsias en la localmente llamada Port Stanley. Aquí todo eso genera trabajo en blanco y con buenas remuneraciones. Y lo que ha costado llegar a esto, con tanto gobierno antiindustrial y vendepatria como hemos tenido, y tal vez volvamos a tener.

La turbina eólica de 2 megavatios de IMPSA, una adaptación criolla de la «direct driven» de Wobben, hacia 2005 la mejor máquina del mundo en su tipo.

Pero debajo de tanta injuria hay una Argentina que resiste errores y horrores. En 1974 nos propusimos no sólo modernizar la escueta flota de submarinos yanquis hechos percha que teníamos, sino FABRICAR los nuestros en una planta montada ad-hoc en Costanera Norte, sobre la base del

tipo 209 de Howaldswerke y el TR-1700 de ThyssenKrupp.

Durante la Guerra de Malvinas, hubo un único submarino argentino realmente operativo, el ARA San Luis, un minúsculo tipo 209, moderno pero muy mal mantenido, con la computadora de tiro fallada y aparentemente todos sus torpedos inutilizables por problemas eléctricos del fabricante, Telefunken. Aún en esas condiciones, el despelote que le causó el San Luis a la Task Force con tres torpedos que fallaron fue tremendo: durante dos semanas lo buscaron desesperadamente, teniéndolo literalmente bajo las narices. Jamás lo detectaron con claridad. Tiraron más de 200 cargas de profundidad y torpedos de guiado sónico a la marchanta, y entre tanto despegue y aterrizaje de helicópteros antisubmarinos desde las fragatas, se les cayeron dos aparatos.

Visto lo cual en 1993, el obediente presidente Carlos Menem cerró esa fábrica de submarinos, entonces única en Latinoamérica. En aquel momento se llamaba

Domecq García, y en su nave principal de construcción quedaron 2 TR-1700, el

Santa Fe y el Santiago del Estero, al 71 y al 36% de avance de construcción. Y así siguen desde entonces. Son submarinos oceánicos, de gran alcance, mucho más peligrosos que los tipo 209 (que son costeros). Los oceánicos pueden atacar un bloqueo marítimo inglés desde la retaguardia.

También Menem cerró los Astilleros Río Santiago, que habían sido los mayores de la región, fabricado desde cargueros de 60.000 toneladas a locomotoras y grandes componentes de centrales nucleares. El gobierno de Néstor Kirchner apostó a reabrir ambas instalaciones, pero con poca plata y sin dar suficientes garantías de estabilidad para reconstruir algo que se pierde más fácil que los fierros: los recursos humanos.

En el caso de ingeniería de submarinos esos son tan difíciles de formar y retener como los ingenieros nucleares, o los espaciales, o los aeronáuticos.

Sombrerazo para los ingenieros aeronáuticos. Los de la recuperada

Fábrica Argentina de Aviones, FAdeA, volvieron a diseñar el primer avión argentino en 40 años, el entrenador básico

IA-100 Malvina, totalmente nacional salvo por la aviónica y el motor.

Mientras tanto, están viendo cómo recuperar las células remanentes del viejo pero indestructible

IA-58 Pucará para volverlo un avión de patrulla armada dotado de radar SAR y con capacidad de operación nocturna, el

Fénix. Y la

Dra. Mirta Iriondo, lo mejor que le pasó a la fábrica cordobesa desde tiempos del Brigadier Juan de San Martín, se pela las cejas tratando de nacionalizar un poco la cadena de componentes del jet entrenador avanzado

IA-63 Pampa, una máquina excelente, pero que se diseñó originalmente con un 100% de componentes importados.

Construido en dólares, el Pampa no resulta tan caro de vender (entre U$ 13 y 15 millones) como de fabricar. Y es que con un 87% de sus 20.000 aviopartes todavía provenientes del extranjero, ese aparato cuesta dólares, no pesos. Si no se exportó jamás, pese a tanta huevada que se escribió al respecto, es porque nadie afuera ve que se esté fabricando en serio, y descuenta que a) no cumpliremos con un pedido siquiera medianito, b) no podremos dar servicio de posventa.

Cuando a fuerza de pesificar el Pampa se logre cruzar -si sucede- la cifra mágica de 8 cazas nuevos y/o actualizados a estándar 3 block 2 por año, es probable que esa frustración se vuelva exportable. Eso sería multiplicar 8 veces la velocidad promedio a la que se lo ha venido fabricando. A 40 años de estrenado, y con turbinas y aviónica nueva, el Pampa sigue siendo una máquina excelente.

El Pucará Fénix, remotorizado y equipado con aviónica y sensores para volverse un patrullero nocturno marino armado, dotado de radar SAR y de visores infrarrojos y telescópicos.

Sombrerazo adjunto para INVAP, que en 2014 estuvo en FAdeA a través del ing. Tulio Calderón, gerente general entre 2014 y 2015, uno de los iniciadores del IA-100 Malvina. INVAP, con tanto satélite diseñado, construido y puesto en órbita para la CONAE y para ARSAT, entiende lo suficiente de aparatos autónomos como para haberse metido en al menos 4 proyectos de drones argentinos de ala fija llamados

SARA (Sistema Argentino de Robots Aéreos).

El SARA más chico, diríamos el Sarita, estaba haciendo vuelos preliminares para las 3 Fuerzas Armadas y las de Seguridad cuando el presidente Mauricio Macri canceló todo el proyecto. Canceló también el IA-100. Y en 2019, con su mandato ya agotándose, hizo que la Fuerza Aérea desprogramara el Pucará. A veces hay que reconocerle coherencia, al hombre.

La tenaz INVAP se fue de la FAdeA, pero para gran entusiasmo del sector agropecuario argentino, hizo «vaquita» con el genio helicopterista bonaerense

Augusto «Pirincho» Cicaré y el contratista agrícola santafecino

Nicolas Marinelli, y pasaron el trapo en Expoagro y otros foros rurales con un helidron aeroaplicador multipropósito, el

RUAS-160.

Que no se quedó en ser la rara vedette de un show de cosechadoras y camiones mosquito, sino que desde entonces resultó una buena plataforma de vigilancia para la Policía de Santa Fé, que lo está testeando. Y también para la Armada Argentina, que puede desplegar este aparato, pequeño, barato y capaz de llevar sensores y armamento, desde cualquiera de sus naves de guerra y también de sus patrulleras.

El helidrón rural, policial y militar RUAS 160 de INVAP-Marinelli-Cicaré, desarrollado mientras se impedía desarrollar drones argentinos de ala fija.

Tarea pendiente: así como el

Instituto Balseiro, la universidad nuclear de la CNEA, logró que no se evaporaran del todo los RRHH de NA-SA y de INVAP en lo peor de los ’80 y ’90, y del mismo modo en que el

Instituto Universitario Aeronáutico logró mantener fuera del agua la antorcha de su propia ingeniería cuando Menem le concesionó la

Fábrica Militar de Aviones a

Lockheed, hoy hace falta una

Universidad Naval. Además del complejo CINAR (que unió TANDANOR y el Domecq García), hay más de 21 astilleros privados a alimentar con materia gris actualizada.

Y hay también un mar a devolverles. Me refiero al llamado Mar Argentino, que usurpado y todo, sigue teniendo 1 millón de km2 de Zona Económica Exclusiva indiscutida… salvo para los aproximadamente 600 pesqueros ilegales que vienen aquí con licencia expedida en Puerto Argentino, también llamado Stanley por los lugareños.

En los últimos 30 años se capturó un promedio de 2,5 pesqueros piratas por año. Y a los armadores de dichos buques, sean europeos o asiáticos, la Justicia Federal les aplicó multas bajísimas, que en general evitan la incautación de los barcos (que son invendibles ruinas flotantes) o de lo verdaderamente valioso: las artes de pesca (redes y palangres).

Inútil tratar de recuperar el mar sin sanear antes la Justicia Federal.

En la práctica, la derrota de Malvinas y la posterior política de desmalvinización excedió en mucho el destrato político y social de los veteranos, que empujó a muchos a la marginalidad, la desesperación y el suicidio. El resto de los argentinos sufrió también, pero bajo anestesia política profunda. El país entregó sus aguas presuntamente indiscutidas a la depredación legal e ilegal, de empresas y flotas extranjeras, antes básicamente de España y hoy mayormente de China, y la calle no se enteró jamás.

Las consecuencias sobre la vida cotidiana del argentino medio son tan grandes que se evita medirlas. El consumo mundial promedio de pescado por cabeza de humano está en 17,5 kg/año incluyendo el de países absolutamente mediterráneos, según el experto en pesca

César Lerena. Pero en Argentina se retrotrajo a 5 kg.

En el último quinquenio han desaparecido las grande secciones de pescadería de los hipermercados argentinos, y las reemplazaron pequeños mostradores o heladeras con pescado congelado, en general chileno. Se están viendo cosas que ya sucedieron entre 1998 y 2005, cuando prácticamente desapareció el stock biológico de la especie de referencia del Mar Argentino, la merluza hubbsi, se perdieron 30.000 puestos de trabajo en la industria pesquera argentina remanente. Cosa que el país no notó porque en 2001 lo tapó el estrépito del descalabro económico, industrial, financiero, político y social del país.

Pero de eso, increíblemente, supimos volver. La capacidad del país de sobrevivir a ciertas presidencias pestilenciales y seguir siendo país… es asombrosa.

La Argentina previa a la guerra tenía una industria pesquera modesta, pero propia, que generaba puestos de trabajo registrado en barcos y plantas costeras de fileteo y envasado. Las marcas habituales de las latas que se compraban en los supermercados desaparecieron, junto con firmas marplatenses con más de 60 años de actividad. Se fundieron, fundamentalmente por la depredación incontrolada de recursos a manos de empresas españolas habilitadas y alentadas por todos los gobiernos nacionales postmalvineros. Las pesqueras argentinas vienen siendo expulsadas sistemáticamente de aguas propias por una presencia cada vez mayor de flotas irregulares de Extremo Oriente.

En el último quinquenio, China compró casi todas las pesqueras españolas radicadas en Argentina, con lo que ahora se sirve libremente de los recursos marinos argentinos desde la costa, a través de empresas legales e incontroladas a fuerza de coimas, y desde altamar, a través de empresas ilegales e incontroladas porque no hay voluntad de hacerlo. Nos desvalijan por derecha y por izquierda, como quien dice. Frecuentemente las naves legales y las ilegales son de los mismos armadores.

Es difícil saber cuáles hacen más daño.

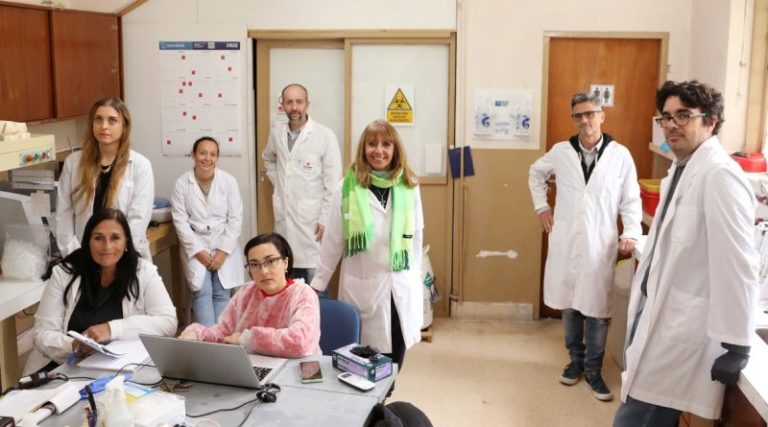

Algunos de los desarrolladores del satélite radar SAOCOM de la CONAE en la sala limpia de integración de INVAP, en Bariloche.

¿Cuánto daño? Las cifras difieren según cada experto, por ser todas estimativas: desde U$ 1000 millones/año de lucro cesante e impuestos no percibidos, de acuerdo con Eduardo Pucci a U$ 2500/año según Lerena. Con una salvedad: si se estima el valor industrial agregado hasta las góndolas de los supermercados europeos y chinos,

es posible que la Argentina esté perdiendo unos U$ 12.000 millones/año.

Mencionamos estas fechas y estos números porque creemos que, por toda la carga emocional, la herida que dejó entre nosotros la Guerra del Atlántico Sur, apenas cien días de 1982, forma parte de una historia que no empieza ni termina con nuestras vidas personales. Empieza con aquella llegada del gringo

David Jewett, corsario argentino, a

Puerto Soledad. Allí don Jewett encuentra más de 50 barcos loberos estadounidenses e ingleses, y les comunica que esos lares empiezan a ser de la provincia de Buenos Aires, como parte de la Confederación Argentina.

Los loberos lo escuchan cortesmente, como a los locos. Pero 13 años después, cuando la Confederación habilita al suizo Luis Vernet como gobernador y a un puñado de colonos para establecerse definitivamente, Inglaterra pasa a mayores, retoma el archipiélago por la fuerza y los expulsa.

El ápice del poder naval argentino se da entre el fin de la Primera Guerra y los años ’70, y coincide con el desinterés del Reino Unido por la Argentina en general, y por las Malvinas en particular. Es sabido que en 1974 el embajador inglés,

Tim Hutton, le entregó al canciller argentino

Alfredo Vignes un «white paper» proponiéndole medio siglo de administración del archipiélago «bajo dos banderas».

Perón estaba por agarrar viaje, pero no lo dejó la muerte.

La oferta inglesa se repitió en tiempos de

Maggie Thatcher: en 1981 Roberto Viola, general y presidente por golpe, según usos y costumbres, recibió un ofrecimiento de soberanía por retrocesión. Londres ofrecía secretamente las islas por plata.

Viola no contestó.

Durante todo ese tiempo la Argentina pescaba donde se le diera la gana, y no había la menor duda de que tenía el control militar del mar. Ahora tiene en las Malvinas un par de bases,

Mount Pleasant y Mare Harbour, cuyo titular es el Reino Unido. Pero que en caso de guerra serán de la OTAN y del país líder de esa alianza militar: EEUU. Mientras ese momento va dejando de ser una teoría, el saqueo pesquero y sumamente concreto del Mar Argentino promovido por el gobierno kelper paga de sobra los gastos de administración y defensa de las islas.

No hay dudas de que los kelpers quieren seguir siendo británicos, pero británicos de aquí, no británicos del montón, esos del Reino Unido. El PBI malvinero per cápita en 2018 estaba en U$ 109.000, contra los U$ 83.000 de los suizos, los U$ 82.000 de los noruegos y los U$ 42.993 de los británicos del montón. No sé por qué la reina Elizabeth II se obstina en vivir entre pobretones.

Los «islanders», como les gusta llamarse desde el 14 de junio de 1982, han pasado de ser 1800 pelagatos sin nacionalidad británica plena ni servicios de salud, a su status actual de «los 3600 sudamericanos más ricos del planeta». Los hay de hasta 60 orígenes nacionales distintos. Vender licencias pesqueras sobre aguas antes nuestras garpa. Los islanders están en ese negocio desde 1986, y las pobres ganancias de las islas subieron de golpe un 500% en los dos años siguientes.

En 2019, antes de la pandemia, esa población de 3600 habitantes estaba recibiendo a 73.000 turistas/año llegados en cruceros, además. Andá a convencerlos a los islanders de que se hagan argentinos.

Pero que se hayan vuelto los ingleses más ricos del Reino Unido a los argentinos nos sale carísimo.

Educación y salud, a cargo del estado local, pero defensa y política exterior, a cargo de

Old Blighty, como los ingleses de las islas británicas gustan de llamar a su patria. Cada vez más pobre y llena de pobres, pero todavía segunda potencia naval y nuclear de la OTAN, y ocupante titular de las islas mientras no las reclamen los EEUU, en caso de bronca naval con China.

Hablamos de esto porque en algún momento deberemos volver a recuperar el Mar Argentino, y empezar a estropear el negocio redondo que significa su saqueo. Recuperar las islas nos queda muy lejos, pero volver a ejercer un control del mar se paga solo, y en un mundo fácilmente incendiable y cada vez más polarizado, es el primer paso a no seguir perdiendo más territorios, marinos pero también continentales.

Como Tierra del Fuego o Santa Cruz, por dar un par de ejemplos.

No me voy sin otro sombrerazo, esta vez a la

Dra. Raquel Chan, la desarrolladora del trigo Hb4, resistente a extremos hídricos gracias a sus genes de regulación del metabolismo del agua sacados de otro cultivo industrial: el girasol. Los diarios hoy se consternan porque éste es el tercer año de gran sequía invernal ocasionado por un fenómeno que el recalentamiento global acentuó en frecuencia y cantidad: «La Niña», ese enfriamiento superficial del Pacífico que nos deja sin lluvias y capeando olas de viento polares.

Hay alrededor de 6 millones de hectáreas sembradas con otras variedades no transgénicas de trigo en doble peligro, por desecación y por helada. Una larga caterva de funcionarios funcionales a las grandes semilleras multinacionales, que manejan el campo argentino «de taquito» (y ni te cuento las agencias regulatorias), lograron detener la aprobación del trigo Hb4 desde 2013. Pero la cuchipanda por fin se les terminó.

Ministro Julián Domínguez, muchas gracias.

La demanda de los cultivos Hb4 empezó desde el exterior, con compradores como China y Brasil. Las cadenas de abastecimiento internacional de granos ya estaban mal, y la guerra en Ucrania empeoró todo. Con este cultivo, la biotecnología vegetal argentina anota su primer triunfo mundial.

Estimadas/os: no se trata del grano que les vamos a vender a los estadounidenses, canadienses, australianos, sudafricanos e incluso rusos y ucranianos, cuando fumen la pipa de la paz. Hay un cambio de paradigma. Ahora se trata de las patentes que nos van a tener que garpar para sembrar nuestro Hb4 en sus tierras.

Patentes que pertenecen a la empresa argentina Bioceres y al Estado Nacional vía CONICET y Universidad Nacional del Litoral, no a Bayer o a Syngenta. Sí, según venían las cosas antes, la Dra. Chan nos regaló el Reino del Revés.

Y un último sombrerazo a Chan porque lo suyo me exime de tener que explicar por qué es tan importante que Argentina haya producido tres premios Nobel en ciencias biológicas:

Bernardo Houssay, Luis Leloir y César Milstein. Esos tres no se ocuparon de plantas, pero sus muchos adláteres formaron unos recursos humanos formidables en bioquímica y luego en biología molecular y genética.

Y a fuerza de buena biología hoy podemos empezar a vivir de vender patentes sobre semillas que valen más que las semillas en sí.

Vehículo de lanzamiento VEx de la CONAE, a punto de ser testeado en el Centro Espacial Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Ese lanzamiento fracasó. Lo bueno es que el programa de un acceso propio al espacio, el Tronador, continúa.

Queridos lectores, estamos saliendo a los ponchazos de 40 años de abandono, impotencia y deshonor, pero estamos saliendo. Parecería que estamos empezando a recuperar la genética de nuestro campo: haberla perdido, es el paso anterior a perder la propiedad de la tierra y volverse un país bananero, pero sin bananas. Ser manejados por la United Fruit o por Bayer y Syngenta es lo mismo.

Estamos frenando en el límite del precipicio, pero estamos frenando.

Volvamos a recuperar el control de nuestro mar indiscutido, y respecto del resto, veamos qué pasa. Sigamos recuperando la Argentina no insular, sigamos usando la ingeniería nuclear como recurso diplomático para tejer alianzas continentales, y la ingeniería genética para ganar plata con alimentos, pero de otro modo, y la aeronáutica y la naval para ganar en densidad industrial, y la industria de defensa para no seguir perdiendo territorios.

Panorama complicado, compatriotas, pero la lucha sigue.

Estimados kelpers, queremos volver a ser un vecino fuerte, MUY fuerte, no el idiota del barrio. Los referidos, y otros indicadores poco mentados, sugieren que finalmente podríamos estar agarrando ese rumbo. Ojalá.

Y sepan disculpar las incomodidades.

Daniel E. Arias

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/CPUY5ZRFFRBGLG3VSJ4CI3F6MM.JPG)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/7WAUK6ABOZHB3F2GEKDSHEAXYU.JPG)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/FDFXLT4INVBXXJT6KOOLWXUFUQ.JPG)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/AV3F23QNYZHWRM3RHG7WM3ZVQM.JPG)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/GNYCU4HPSNDCRLDAKKXSY665GY.JPG)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/NQEKATQIHFHNFFWQ7AU2NGGIDY.JPG)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/76EDLUT2OZEX5EOGXBTC4SMQCE.JPG)