El Instituto Nacional del Agua y la CONAE unificarán información sobre el historial hídrico del país

Exportando medicina nuclear: los logros, las perspectivas. Habla la gerencia de INVAP

El proyecto incluye la capacitación a profesionales bolivianos en la Argentina en INVAP y CNEAEl gerente de proyectos TIC y Servicios Tecnológicos de INVAP, Juan Carlos Rodríguez, dijo: “Entre principios y fines del segundo semestre de este año va a estar en funcionamiento el próximo centro, en Santa Cruz de la Sierra. En cuanto al tercero, que es el de La Paz, estimamos que va a estar entre el cuarto trimestre de este año y el primero del año que viene. Las construcciones están muy avanzadas: en el caso de Santa Cruz, en abril empezamos con la instalación de equipos y ahora viene la puesta en marcha. Ahí surgirá la problemática previa a la puesta en marcha de los servicios y tomará unos meses hasta que estén en condiciones de abrir las puertas a los pacientes”. Las actividades de los centros de medicina nuclear deben cumplir con regulaciones internacionales muy estrictas y, como parte del convenio, durante el primer año de trabajo los especialistas argentinos realizarán la supervisión y seguimiento de los tratamientos, controles de los informes de diagnóstico y de los planes de radioterápia. En paralelo, la Organización Internacional de Energía Atómica hará los controles de rutina y soporte hasta que se vayan ajustando todos los planes de trabajo. Se espera que este acompañamiento pueda mejorar las curvas de aprendizaje propias del inicio de la actividad. El proyecto también incluye la venta de algunos de los insumos que necesitarán estos centros para su funcionamiento diario. “En principio, en la Argentina van a ser producidos los generadores de tecnecio, que son los radioisótopos. Para la fluordeoxyglucosa 18 (FDG), que se usa en el PET, ellos están construyendo una fábrica pero recién estarían en condiciones de producir en el segundo semestre de este año. Mientra tanto, y por un tema de logística, van a cubrir esa necesidad con un producto de Chile”. La Argentina es uno de los países más importantes en producción de radioisótopos y uno de los competidores más significativos es Rusia. Ante la consulta sobre si la guerra en Ucrania y las sanciones geopolíticas a Rusia podrían beneficiar a la Argentina como exportador en el área, Rodriguez contestó: “Rusia es un productor importante de radioisótopos y tiene acuerdos específicos, por ejemplo, con Brasil, hasta que ellos tengan listo el reactor RMB 10, que es similar al RA 10 que se están construyendo en Ezeiza. Lo cierto es que la Argentina tiene a varios países de la región como países naturales de su mercado. Un poco va a depender de cuándo se termine el RA10, como para poder aumentar el nivel de producción”. La cantidad de pacientes que se puedan atender en estos centros suele estar condicionada por la cantidad de turnos de trabajo que se puedan tener. En el Alto estarán en el orden de 25 a 30 pacientes por cada uno de los dos aceleradores lineales. La cantidad de pacientes en braquiterapia se estima en seis pacientes diarios y, en el caso del PET, entre cinco y seis pacientes por equipo al día. En términos más generales, se estima una atención diaria de 120 personas y que unos 36.000 pacientes podrían ser atendidos anualmente. Claro que también existe un proceso de aprendizaje en el medio. “La curva para arrancar el funcionamiento de un centro de este tipo implica un proceso de aprendizaje y correcciones hasta que avanza, y la incorporación de los profesionales es lenta por la formación que requiere la gente en el área”, dijo el gerente de INVAP. La necesidad de formación de profesionales en Bolivia en el área de la medicina nuclear es urgente. Según Rodríguez, “los médicos nucleares especializados en estos equipos, antes de este proyecto, eran cinco en todo el país. Hay un PET en un centro privado y el resto eran cámaras gamma, lo que hacía que pocos pudieran acceder a estos tratamientos. Había un alto porcentaje de la sociedad que no podía acceder a nada y quienes tenían posibilidad económica para ser tratados se iban del país. En el año 2018, el hoy presidente Luis Arce tuvo un tumor y tuvo que ir a tratarse a Brasil. Ahora está curado, con seguimiento como cualquier paciente oncológico, cosa que en su país no podría haber pasado. Y estamos hablando de una persona con acceso a todos los profesionales de Bolivia”.

La inversión total del proyecto es de 149 millones de dólares por los tres centros.Para la Argentina, se trata de exportaciones de alto valor agregado generadas en un período relativamente corto, aunque la pandemia retrasó los planes trazados tras el convenio de 2014, ya que los centros tenían que estar terminados en 29 meses y las capacitaciones en cuatro años. Los equipos principales de estos centros serán comprados en el exterior ya que solo dos empresas los fabrican. “Cuando yo ingresé en INVAP, en la década del 80, y empecé a trabajar en temas de salud y equipamiento médico en el área de radioterapia, había más de 10 empresas en el mundo que se especializaban en esto, entre ellas INVAP. Hoy, en el mundo occidental, quedaron dos empresas, Siemens (Alemania) y Electra (Suecia). El desarrollo de este tipo de tecnología es tan rápido y las inversiones son tan importantes que el equipo central se termina comprando y se trabaja sobre los sistemas auxiliares para integrar el correcto funcionamiento de los diferentes equipos. Son desarrollos que de alguna manera también aprovechan todo lo que tenga que ver con ciencia de datos para mejorar las herramientas, bajar los costos en tratamientos y mejorar la calidad”. En INVAP tienen la expectativa de poder seguir trabajando en otros proyectos con Bolivia, como una iniciativa en conjunto con la CNEA para aplicar técnicas de Terapia por Captura Neutrónica en Boro (BNCT, por sus siglas en inglés), una técnica para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. “En el futuro, Bolivia sería un excelente lugar para un reactor CAREM cuando pase de la fase de prototipo a la construcción en serie, porque el país tiene complicaciones para llegar con las líneas de alta tensión a ciertos lugares. Podría instalarse uno de solo 25 Mw que serviría para dar energía a una ciudad o pueblo pero también para dar energía a la industria del litio, que tiene procesos que requieren energía térmica para poder acelerarlos. Muchas veces se piensa en usar la fuente fotovoltaica, pero no permite hacer este tipo de procesos”, explicó.

Big Data, A.D.N., y el árbol genealógico humano más grande de la historia: 100.000 años

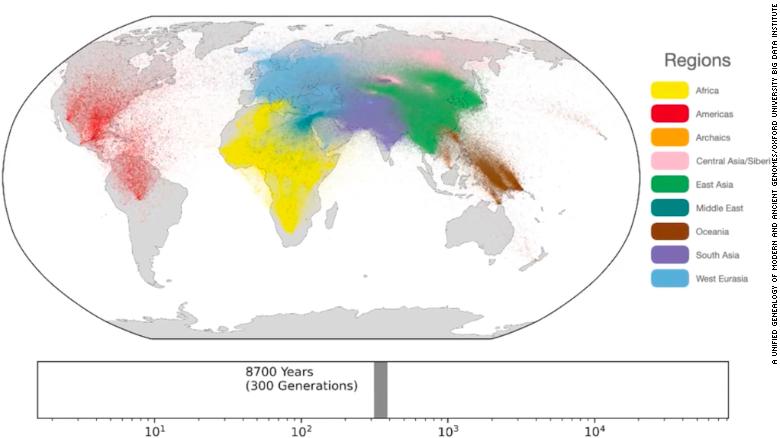

Un fotograma de un video publicado por los autores del estudio muestra las ubicaciones geográficas estimadas de los antepasados humanos.

Como tal, puede mostrar en qué puntos del genoma humano los individuos comparten genes y dónde difieren, agrega. «En pocas palabras, lo que hicimos fue crear el árbol genealógico humano más grande de la historia», dice Wohns. «Tenemos una sola genealogía que rastrea la ascendencia de toda la humanidad y muestra cómo estamos todos relacionados entre nosotros hoy». El recurso significa que cualquiera que tenga acceso a su propia información genética puede averiguar cuándo sus antepasados se mudaron a un lugar en particular y por qué tienen ciertos genes. «Básicamente es comprender toda la historia de la historia humana que está escrita en nuestros genes». La investigación genética humana se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas, generando enormes cantidades de nueva información. Las nuevas técnicas en el análisis del ADN antiguo han brindado detalles reveladores sobre la prehistoria y en 2010 revelaron de manera explosiva que los humanos se cruzaron con los neandertales. Sin embargo, ha resultado difícil combinar diferentes bases de datos, integrar genomas antiguos y modernos y encontrar formas de manejar una cantidad tan grande de datos. El equipo de Oxford desarrolló algoritmos para permitir la combinación de genomas en su herramienta. «Esa fue una de nuestras mayores innovaciones», afirma Wohns. Esto les permitió construir la estructura de lo que describieron como una «genealogía de genes humanos» de la que se ha hablado teóricamente durante unos 30 años En síntesis, se han secuenciado los genes de 3.609 personas de 215 poblaciones, y algunos datan de hace más de 100.000 años. El método permite que este número se amplíe potencialmente a millones de genomas en el futuro. El trabajo confirma las conclusiones existentes sobre la historia humana, incluido que la mayor parte de la evolución humana tuvo lugar en África antes que comenzaran las migraciones fuera del continente hace unos 70.000 años, dice Wohns. «Es una confirmación de datos ya conocidos en muchos sentidos». Agrega que los datos muestran que hay la mayor diversidad genética en África y que los ancestros humanos más antiguos se encuentran en el continente. «Es inequívoco que la mayor parte de la evolución humana ocurrió en África». Sin embargo, los datos también plantean interrogantes. «Hay sugerencias de migraciones desconocidas que ocurrieron en el pasado». Por ejemplo, hay alguna evidencia de que los ancestros humanos estuvieron en América del Norte antes de lo que se pensaba, aunque se necesitaría más investigación para revelar migraciones desconocidas. Wohns compara esta investigación con un «primer borrador» de la genealogía del gen humano, y dice que el trabajo adicional ayudará a que se haga más precisa y completa. Agregar más genomas ayudará a hacer esto, pero para lograr una precisión total necesitaríamos tener el genoma de cada ser humano que haya vivido alguna vez, lo cual no es posible. (La prueba genética común a menudo es incorrecta al identificar variantes raras que causan enfermedades como BRCA1 y BRCA2, según un estudio). Wohns dice que espera que otros investigadores en el campo usen el recurso, que está disponible para descargar junto con las instrucciones de uso, como base para responder preguntas más específicas sobre las migraciones en ciertas áreas geográficas. «Va a ser un recurso realmente rico para futuras investigaciones sobre la historia evolutiva humana». El mismo Wohns está trabajando con investigadores de inteligencia artificial para tratar de obtener estimaciones más precisas de cuándo y dónde vivieron los antepasados humanos. Pero el método también se puede usar para desarrollar una genealogía de cualquier organismo, incluidas enfermedades como el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el covid-19, y Wohns planea estudiar la relación entre la genética y la enfermedad. ‘Gran promesa’ para los estudios evolutivos Anders Bergström, becario postdoctoral en genómica evolutiva en el Instituto Francis Crick de Londres, afirma que el estudio proporciona un nuevo método para estimar cómo se relaciona nuestro ADN. «Inferir las genealogías en forma de árbol que relacionan el ADN entre diferentes personas es un santo grial en la ciencia genómica. Nunca se resolverá por completo, pero este nuevo método computacional da un importante paso adelante en este problema». «Las genealogías que infiere brindan una visión increíblemente rica de la diversidad genética humana y la historia. Hay mucho entusiasmo en la genómica en este momento sobre las muchas posibilidades que ofrecen estos nuevos métodos computacionales». Pontus Skoglund, líder del grupo del laboratorio Ancient Genomics del Francis Crick Institute, le dice que el estudio muestra que este tipo de enfoque puede extenderse a grandes bases de datos. «Por lo tanto, tiene una gran promesa para beneficiar la genética médica y los estudios evolutivos, y este documento es un gran paso adelante en ese sentido». Para acceder al extracto publicado el 25 de febrero en la revista Science, cliquear aquí.La minera china Zijin Mining avanza en Catamarca y se reúne con el Presidente

La sequía y los incendios provocaron una pérdida de más del 50 % en apicultura

Protegiendo el patrimonio histórico de la Antártida (El de la ciudad de Buenos Aires ya nos resignamos)

El lugar en el que por primera vez se recogieron fósiles en la isla Marambio en 1892, el refugio que construyó en 1902 la expedición sueca que debió ser rescatada por la corbeta Uruguay y el mástil que erigió en el Polo Sur la primera expedición terrestre argentina en 1965, son tres de los 14 puntos que el país postuló desde 1972 para integrar al registro de Sitios o Monumentos Históricos (SMH) del Tratado Antártico, mientras trabaja para sumar nuevos elementos a ese inventario.

El historiador del Instituto Antártico Argentino (IAA), Pablo Fontana, cuenta que «de los 95 SMH actuales, catorce fueron propuestos por Argentina como único proponente o en conjunto con otros países». «De ellos, Argentina gestiona trece y el SMH número 1 del Tratado Antártico es el mástil de la Operación 90, como fue conocida la Primera Expedición Terrestre del Ejército Argentino al Polo Sur Geográfico, que lo instaló en diciembre de 1965 en aquel punto, límite austral de nuestro país«. El número 94 «es el sitio que fue propuesto por más países en conjunto que actualmente lo gestionan». Se trata de «un mojón o apacheta» que el grupo de Patrimonio Histórico del IAA localizó en febrero de 2016 en la isla Marambio y que había instalado en 1892 el ballenero noruego Carl Anton Larsen. «Fue la primera vez que una persona pisó la isla y que se tomaron fósiles de allí, por lo que podría ser considerado un monumento al nacimiento de la paleontología antártica». «Allí dejó su huella también el alférez Sobral y los expedicionarios de la corbeta ARA Uruguay, ya que es el primer lugar donde descendieron durante su operación de rescate». Otro punto,el SMH 38, es el Refugio Suecia, instalado por la Expedición Antártica Sueca de Otto Nordenskjöld en 1902, el lugar donde invernara por primera vez un argentino, precisamente Sobral, y todos los expedicionarios, también Larsen, rescatados por la corbeta ARA Uruguay.

“Queremos devolver a Fabricaciones Militares al lugar que nunca debería haber dejado”

La planta metalmecánica de Fabricaciones Militares en Río Tercero entregó los primeros vagones cerealeros reparados al tren Belgrano Cargas. Esto permite mantener en operación a la planta a la espera de un convenio con China para fabricar vagones plataforma para transporte de contenedores. El presidente de la empresa estatal, Iván Durigón, habla sobre los proyectos para reactivar las diversas fábricas que asisten a las Fuerzas Armadas y a sectores de la industria.

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE) tiene una larga historia, no exenta de altibajos. Fue fundada en 1941 y tuvo como su primer director al militar e ingeniero Manuel Nicolás Savio. Concebida para actuar en el sector de industria pesada, especialmente en la fabricación de armamento y municiones para la defensa, la entidad que en sus inicios dependía del Ministerio de Guerra era considerada un eje fundamental para el desarrollo soberano del país en ramas como la siderurgia, la química y la minería. Tras haber estado sujeta a privatización durante el gobierno de Carlos Menem y convertida en sociedad del Estado en la gestión de Cambiemos –durante la cual se multiplicaron los cierres en sus fábricas y los despidos de empleados–, actualmente atraviesa un proceso de reactivación bajo el mismo estatus legal. La empresa estatal cuenta con cuatro unidades de negocios (Seguridad y Defensa, Metalmecánica, Químicos y Pólvoras y Explosivos), cinco plantas (Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, Fábrica Militar Río Tercero, Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, Fábrica Militar San José de Jachal y Fábrica Militar FANAZUL) y Sede Central. Su presidente es el abogado Iván Durigón, quien responde sobre los trabajos que realiza la empresa para la industria ferroviaria, la provisión de equipamiento para las Fuerzas Armadas, el impacto del FONDEF y los negocios de exportación, entre otros temas. -Hace unos días, Fabricaciones Militares entregó los primeros vagones cerealeros reparados para el Belgrano Cargas. ¿En qué consiste este convenio? -Cuando asumimos, en febrero de 2020, empezamos a ver las capacidades y dificultades que tenía la fábrica y nos encontramos, en Río Tercero, con una planta semiterminada para la construcción de vagones y con una metalmecánica con capacidades enormes. Era una fábrica que se dedicaba a la producción de tanques de guerra y camiones. Como la demanda que teníamos de las Fuerzas Armadas no era tanta, entonces empezamos a ver la posibilidad de reactivar la producción de vagones. A partir de ahí, empezamos a hablar con Belgrano Cargas, que tenía ocho vagones sin terminar que habían sido construidos en esa planta, así que los terminamos y los entregamos. También esperamos con expectativa un convenio con China que le va a permitir al Belgrano Cargas hacerse de 1000 vagones más, de los cuales Fabricaciones Militares haría 300. Ese convenio hasta la fecha todavía no está cerrado, así que estamos a la espera. Esto nos permitiría avanzar en el proceso de fabricaciones de vagones plataforma y, además, empezamos a elaborar con la Universidad Nacional de La Plata la posibilidad de hacer los boogies, los sistemas de ruedas de los vagones, que hoy no se fabrican en la Argentina. Con Belgrano Cargas también firmamos un convenio para la reparación de vagones con el que estimamos poder tener trabajo por un año y medio. -¿Hace mucho que se realiza este trabajo en la planta? -Sí, la metalmecánica de Río Tercero tiene capacidades enormes, no solo para reparaciones, sino también para la construcción. En la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, cuando Agustín Rossi era ministro de Defensa, se inauguró una planta para la construcción completa del vagón plataforma, salvo el boogie. Esa planta quedó casi terminada pero durante el Gobierno de Macri se paralizaron las obras, se dijo que no se iban a fabricar vagones ahí y se llevó a juicio. Hoy estamos esperando el convenio con China para terminar la planta y poder fabricar vagones en forma completa con una fábrica de última generación. Nuestro presupuesto es limitado y en la medida en que no aparezca la demanda efectiva no podremos terminar la planta, aunque sí tenemos la capacidad de reparar y estamos operando al máximo para la reparación de vagones cerealeros para el Belgrano Cargas. -Además del proyecto del boogie, ¿las ruedas también se podrían fabricar en el país? -Depende de lo que elija el transportador porque pueden ser ruedas soldadas o totalmente fundidas. Ahí, en la medida en que podamos adaptar nuestras capacidades a esas posibilidades sí. Todo tiene que ver con una demanda que nos permita hacer la inversión necesaria. -¿Cómo afecta al trabajo en equipamiento para las Fuerzas Armadas el hecho de que Fabricaciones Militares se dedique a este tipo de tareas? -Originariamente, Fabricaciones Militares fue creada para abastecer una demanda de las Fuerzas Armadas pero también para el desarrollo de la industria pesada en el interior del interior, como decía Savio. Esas capacidades también están relacionadas con el ferrocarril, e indudablemente en esta nueva etapa no solo necesitamos poder proveer al ámbito militar, sino expandir nuestras capacidades. Lo mejor que podemos hacer es interactuar con el sector privado para tener capacidades e inversiones que no muchos están dispuestos a hacer. A partir de un fortalecimiento de la industria para la defensa podríamos volver a fabricar armamento para las Fuerzas Armadas. -¿Qué cambios se obtuvieron con la aplicación del FONDEF? -Nos ha permitido hacer inversiones que han impactado en la producción de Fábricas Militares, como el nuevo reactor de la planta de nitrito de Río Tercero. Esperamos pronto poder contar con el análisis de pólvora, que nos va a permitir que la fabricada en Villa María (Córdoba) sea evaluada de manera conjunta para que no impacte con alguna cuestión negativa en la fábrica de municiones de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), porque en algún momento hubo problemas en la calidad de esa pólvora. Estamos también con un proyecto para ampliar las capacidades de la fábrica de municiones de Beltrán y nuestra idea es convertirnos en el único y exclusivo proveedor de armamento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación. Hoy tenemos una capacidad reducida pero hemos logrado que todo lo que fabricamos nosotros sea adquirido por las Fuerzas Armadas y así reducir la importación. Antes era un problema porque a veces nosotros no teníamos capacidad para producir o las fuerzas no tenían capacidad para hacer frente a los pagos, pero hoy, en la medida en que las fuerzas tienen el presupuesto, nosotros podemos cumplir con la entrega programada. Es algo que nos permite a nosotros proyectar a futuro y, en la medida en que las fuerzas tengan mayor presupuesto, seguramente va a redundar en mayores capacidades. -¿Cómo es la situación financiera de Fabricaciones Militares? ¿Reciben subsidios del Tesoro? -Sí, que tiene que ver con la partida costos 91, que se encarga de sueldos y gastos fijos, y obviamente el FONDEF, que va destinado a inversiones más allá de lo que pueda determinar el presupuesto. Por el balance contable de estos dos últimos años podríamos decir que Fabricaciones Militares da ganancias, ya que ha sido superior el ingreso por ventas que el gasto de funcionamiento de la fábrica. Necesitamos compromiso para que empiecen a confiar en el producto y para hacer un círculo virtuoso que nos permita devolver a Fabricaciones Militares en el lugar que nunca debería haber dejado, que tiene que ver con el desarrollo de armamento de las Fuerzas Armadas y para la industria a nivel nacional, como una forma de adquirir soberanía, que era la idea fundadora. La fórmula de sociedad del Estado nos permite movernos con mayor agilidad y, si bien en un principio fue cuestionada, seguir con esta figura es atinado en la medida en que podamos administrar bien para que la reinversión termine redundando en mayores capacidades. En eso estamos trabajando mucho y nos permite interactuar con el sector privado de manera eficiente. -¿Les afecta para la planificación de este año que no haya un presupuesto nacional aprobado?

-Sí, tengamos en cuenta que hoy gran parte del insumo que consume Fabricaciones Militares es importado porque no solo se perdió la capacidad de poder construir sino que éramos un complejo que se autoabastecía de materia prima con Altos Hornos Zapla. Hoy tenemos que comprar en Brasil el latón con el que se hacen las municiones, por ejemplo. Se sigue fabricando pólvora pero perdimos la capacidad de hacer grandes calibres cuando se cerró la fábrica de Azul durante la gestión de Macri. No solo quedaron más de 200 trabajadores en la calle, sino que no nos permitió poder realizar grandes calibres en la planta de Azul en la que se hacía el TNT, que es el explosivo para grandes calibres, esa capacidad se perdió. Además de lo que significa importar TNT, que es un gran gasto en dólares y es algo muy complejo porque es un explosivo de alta capacidad.

-¿Es para producir la munición de los tanques por ejemplo, ¿no?

-Exactamente, es para producir ese tipo de munición, o la del Pampero. Para eso se necesita importar el TNT, algo que no es simple y además genera un gasto enorme. El FONDEF trajo una gran capacidad para desarrollar cosas pero hoy poner en funcionamiento una planta de esas características implica que las Fuerzas Armadas, y especialmente el Ejército, nos adquiera municiones para 10 años. Si queremos recuperar esa planta necesitamos asegurarnos tener una producción en ese plazo y resulta difícil convencer a las autoridades ya que hay otras necesidades más urgentes. La de Azul es una fábrica que sufrió un deterioro importante, parece algo malintencionado. Ni revisaron si las cañerías quedaban en situación de peligro y tapiaron para que no entre nadie. Nosotros pedimos autorizaciones para poder entrar y revisar, porque había una causa judicial, e hicimos el esquema de limpieza para poder volver a trabajar en esa planta para poder ponerla de nuevo en funcionamiento, la idea es poder hacerlo este año. Hoy, toda la munición de grandes calibres que necesitan las Fuerzas Armadas para hacer los tiros de práctica hay que pedirla en el exterior.

-¿Está exportando Fabricaciones Militares?

-Sí, principalmente explosivos. Nos hemos convertido en el principal proveedor de una de las empresas más grandes que hace los servicios explosivos en América Latina, Orica. Es un contrato que firmamos en 2020 y están saliendo los primeros cargamentos hacia Perú. Esperamos que redunde en muchos beneficios, especialmente para nuestra planta de Villa María y para la reapertura de la planta de Azul, porque parte de la producción que tenemos comprometida va a ser fabricada en esa planta.

-¿Les afecta para la planificación de este año que no haya un presupuesto nacional aprobado?

-Sí, tengamos en cuenta que hoy gran parte del insumo que consume Fabricaciones Militares es importado porque no solo se perdió la capacidad de poder construir sino que éramos un complejo que se autoabastecía de materia prima con Altos Hornos Zapla. Hoy tenemos que comprar en Brasil el latón con el que se hacen las municiones, por ejemplo. Se sigue fabricando pólvora pero perdimos la capacidad de hacer grandes calibres cuando se cerró la fábrica de Azul durante la gestión de Macri. No solo quedaron más de 200 trabajadores en la calle, sino que no nos permitió poder realizar grandes calibres en la planta de Azul en la que se hacía el TNT, que es el explosivo para grandes calibres, esa capacidad se perdió. Además de lo que significa importar TNT, que es un gran gasto en dólares y es algo muy complejo porque es un explosivo de alta capacidad.

-¿Es para producir la munición de los tanques por ejemplo, ¿no?

-Exactamente, es para producir ese tipo de munición, o la del Pampero. Para eso se necesita importar el TNT, algo que no es simple y además genera un gasto enorme. El FONDEF trajo una gran capacidad para desarrollar cosas pero hoy poner en funcionamiento una planta de esas características implica que las Fuerzas Armadas, y especialmente el Ejército, nos adquiera municiones para 10 años. Si queremos recuperar esa planta necesitamos asegurarnos tener una producción en ese plazo y resulta difícil convencer a las autoridades ya que hay otras necesidades más urgentes. La de Azul es una fábrica que sufrió un deterioro importante, parece algo malintencionado. Ni revisaron si las cañerías quedaban en situación de peligro y tapiaron para que no entre nadie. Nosotros pedimos autorizaciones para poder entrar y revisar, porque había una causa judicial, e hicimos el esquema de limpieza para poder volver a trabajar en esa planta para poder ponerla de nuevo en funcionamiento, la idea es poder hacerlo este año. Hoy, toda la munición de grandes calibres que necesitan las Fuerzas Armadas para hacer los tiros de práctica hay que pedirla en el exterior.

-¿Está exportando Fabricaciones Militares?

-Sí, principalmente explosivos. Nos hemos convertido en el principal proveedor de una de las empresas más grandes que hace los servicios explosivos en América Latina, Orica. Es un contrato que firmamos en 2020 y están saliendo los primeros cargamentos hacia Perú. Esperamos que redunde en muchos beneficios, especialmente para nuestra planta de Villa María y para la reapertura de la planta de Azul, porque parte de la producción que tenemos comprometida va a ser fabricada en esa planta.

Otra apuesta al hidrógeno «verde». Esta, desde Jujuy

El gobernador jujeño Gerardo Morales se reunió en París con ejecutivas de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), a fin de abordar diversos esquemas de financiamiento para encaminar la ejecución del proyecto de generación de hidrógeno verde.

Gerardo Morales quiere encaminar la ejecución del proyecto de generación de hidrógeno verde, el complejo termo-fotovoltaico que se desarrolla conjuntamente con INVAP y la planta fotovoltaica de 200 Mw prevista en El Pongo. Los principales pasajes de la reunión fueron destinados a la generación de hidrógeno verde en Jujuy, “cuyo proyecto ejecutivo estará definido en tres meses”, destacó el gobernador. El H2 Verde se aplica a la refinación de combustibles fósiles, a la producción de amoniaco y también es empleado en la industria del acero, puntualizó la Provincia en un parte oficial. Al informar sobre los avances de Jujuy para conseguir financiamiento para la producción de hidrógeno verde, Morales enfatizó que “AFD retomará vínculos con Argentina para financiar proyectos que se encontraban pendientes por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También estaban interesados otros organismos internacionales de crédito, entre ellos el Banco Mundial, para destinar líneas de financiamiento de proyectos de generación de energías renovables para la lucha contra el cambio climático”, dijo . “Si no se llegaba a un acuerdo con el FMI, las operatorias de financiamiento quedaban paralizadas”, advirtió Morales La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una institución financiera pública que implementa la política de desarrollo de Francia, con vistas a combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Tiene una fuerte presente en África, Asia, Medio Oriente, América Latina y Caribe, donde apoya proyectos que mejoran las condiciones de vida de las poblaciones, apoyan el crecimiento económico y protegen el ambiente. En 2020, el grupo AFD (compuesto por Proparco, una filial dedicada al sector privado; y Expertise France) comprometió 12.100 millones de euros en 996 nuevos proyectos de desarrollo en diversos sectores. Financia y apoya aproximadamente 4.000 proyectos en 115 países. Sus equipos están basados en París, Marsella y en una red de 85 agencias en todo el mundo.Observaciones de AgendAR:

Tenemos que señalar que el parte oficial de la provincia es demasiado impreciso, al menos como ha sido volcado en esta nota de Infobae. Pero el hecho es que en el mundo se multiplican los anuncios de inversiones multimillonarias en la producción de hidrógeno «verde», a pesar de que aún no existe un mercado establecido. En Agendar informamos el 28 de octubre del año pasado que la minera australiana Fortescue anunció, tras una reunión con autoridades del gobierno argentino, que evalúa la decisión de invertir hasta 2028 8.400 millones de dólares en el país para desarrollar un proyecto de producción de hidrógeno verde. El anuncio fue realizado en el marco de la cumbre del clima COP26 que se celebraba en Glasgow (Reino Unido), donde el presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió con los máximos directivos de la compañía australiana. Los desembolsos anunciados se destinarían al denominado proyecto Pampas, que Fortescue desarrollará en la localidad de Sierra Grande, Río Negro. Desde entonces, hemos explorando en profundidad ese proyecto, aquí. Y la empresa argentina IMPSA, como contratista de Fortescue, ya comenzó los trabajos de prospección con vistas a la producción de hidrógeno verde a escala industrial. Todavía percibimos dificultades técnicas para el almacenamiento y transporte de este «vector energético». Pero hay muchos capitales y muchos investigadores ocupados en el tema. No es exagerado entonces pensar que puede ser, como afirman sus entusiastas, «el combustible del futuro».Parte de guerra: día 23° de la invasión a Ucrania

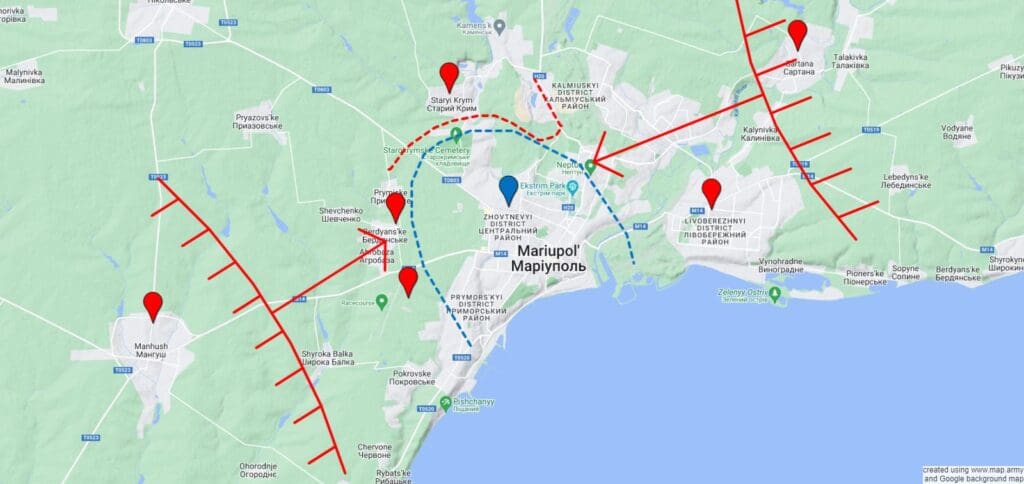

«Un nuevo día de la guerra en Ucrania, acercándose al primer mes del conflicto. Como en el día anterior, no se produjeron grandes modificaciones en los frentes militares en el terreno.

(En otra nota de hoy en AgendAR informamos sobre un reporte del Ministerio de Defensa Ruso un ataque aéreo a 69 instalaciones ucranianas y lo que sería el primer en combate de misiles hipersónicos).En el campo diplomático, los representantes de ambos países sostienen reuniones vía videoconferencia, y se produjeron algunas novedades, teniendo como actor interesado a Turquía. Las mismas serán indicadas al final de este reporte diario.

Las principales novedades se produjeron en el Sur, con nuevos avances sobre Mariúpol, y el oeste, reportándose nuevos ataques contra la ciudad de Lviv (Leópolis). A su vez, desde varios informes y apreciaciones, se viene indicando un estancamiento en los avances rusos desde los últimos días; reportándose un mayor número de contraataques ucranianos. Sin embargo, esta clase de informaciones debe ser tomada con cautela, precisando mayores datos al respecto.

Frente Norte:

Al 18 de marzo, desde el Estado Mayor Ucraniano no se han reportado operaciones rusas en el noroeste de Kiev. En base a los reportes, las tropas rusas están defendiendo y consolidando sus posiciones con vista a reasumir en algún momento de los próximos días su avance contra la capital. Esta situación de aparente inmovilidad de las Fueras Armadas Rusas en este frente se ha extendido hacia sus ejes de avance provenientes de Chernigov y Sumy, reportándose bombarderos contra la primera.

Frente Oeste: Lviv

Desde el 13 de marzo no se registraban novedades en el oeste de Ucrania, con el bombardeo del centro de entrenamiento militar ucraniano Yakoriv, ubicado en a oeste de Lviv, a 15 kilómetros de la frontera con Polonia. Nuevamente la ciudad fue blanco de ataques rusos. En esta oportunidad fue bombardeado la Planta Estatal de Reparación de Aeronaves, ubicada en el aeropuerto. Si bien los ataques contra el oeste de Ucrania están siendo escasos, se vienen focalizando en instalaciones militares que pueden permitir a las Fuerzas Armadas Ucranianas reponer equipamiento.

Frente Este:

En base a lo informado por Ucrania, sus fuerzas detuvieron un avance ruso en dirección al sudeste de Járkov. Estos avances de tropas rusas también fueron reportados contra la ciudad de Izium, habiéndose iniciado el día 17 de marzo. Al presente, esta ciudad situada a aproximadamente 100 kilómetros al sur de Járkov, continua en podes de Ucrania. Por último, al igual que en jornadas anterior, el bombardeo sobre ambas urbes prosigue.

Frente Sur:

La situación para las fuerzas ucranianas en Mariúpol se hace insostenible. Los reportes indican que la ciudad podría caer durante la próxima semana de continuar los avances rusos y de milicias. Los últimos reportes indican que el aeropuerto de Mariúpol ya ha caído en poder de las tropas rusas; mientras se registran fuertes combates en el este de la ciudad. Estos últimos viene focalizándose en la planta de producción de acero de la empresa Azovstal.

Durante los últimos días, las Fuerzas Armadas Ucranianas vienen realizando contrataques en varias posiciones rusas que buscan rodear Mykolaiv. Supuestamente, estos ataques han hecho retroceder a las Fuerzas Rusas a una distancia de 10 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, también ha sido informado y registrado un ataque contra una de las bases que posee el Ejército Ucraniano en la ciudad.

Reporte Final del Día 18 de marzo:

Como se expresó al principio de este texto, se han registrado algunos avances en el campo diplomático; o mejor, dicha se han dejado claro varias posiciones entre los representantes ucranianos y rusos.

La primera es que los negociadores habrían acordado, como primer compromiso, que Ucrania no formará parte de la OTAN. Esto concordaría con las una de las últimas declaraciones del presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, del 15 de marzo.

Esta sería la única cuestión en la cual habría un primer acuerdo, mientras desde el Kremlin prosiguen las exigencias como: la desnazificaión de Ucrania, su desarme, y la neutralidad del país, siguiendo el modelo austriaco y suizo.

Desde Ucrania, se buscaría que Turquía actúe como una especie de garante, en caso de avanzar con negociaciones de paz con Rusia. Próximamente, Ankara enviara delegaciones diplomáticas a ambos países en un intento de alcanzar algún compromiso que logre un tipo de acuerdo para el cese del fuego.

A continuación dejamos los gráficos con las bajas reportadas desde ambos beligerantes, actualizados al 18 de marzo. Como hemos indicado en reiteradas oportunidad, todas esta cifras deben ser tomadas y analizadas con cautela.

Rusia informa sobre lo que sería el primer uso en combate de un misil hipersónico – Video

El Ministerio de Defensa ruso reportó ayer el ataque a 69 instalaciones ucranianas y el uso de misiles hipersónicos.

En el contexto del enfrentamiento armado entre Ucrania y Rusia, se ha reportado que en la ultima jornada las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron unas 69 instalaciones militares ucranianas. El ataque se ha realizado durante la noche y según los reportes han sido dirigidos hacia puestos de comando y complejos de sistemas de misiles antiaéreos. La información ha sido reportada por el Ministerio de Defensa ruso quien en un comunicado a través de su portavoz sostuvo que “en la noche del 19 de marzo, aviones rusos tácticos del ejercito y aeronaves no tripuladas atacaron 69 instalaciones militares de Ucrania. Entre ellos se encontraban cuatro puestos de mando, incluidos los del alto mando de una brigada en Zabuyannya, cuatro sistemas de misiles antiaéreos, tres S-300 y un Buk-M1“. También se sostuvo que las fuerzas armadas rusas atacaron una estación de radar que orienta y designa objetivos, además de tres lanzacohetes múltiples, 12 depósitos de misiles y armas de artillería, además de 43 depósitos de equipo militar. Además, se ha reportado el uso de un misil Kinzhal, aunque esta información no se ha oficializado y se describe en función de observaciones sobre un vídeo oficial ruso publicado recientemente. En el mismo, se puede observar el rápido derrotero de un misil sobre instalaciones militares ucranianas.*UNCONFIRMED* but purported first operational use of a hypersonic weapon, here impacting an underground ammunition depot in Ukraine

— Chris Combs (@DrChrisCombs) March 19, 2022

If true this is notable, but you will hear a lot of things about this that are misleading/incorrect. Quick thoughts…pic.twitter.com/ZQf4XaixXi

El Directorio del FMI tratará el próximo viernes 25 la propuesta negociada con Argentina

El organismo anunció un aplazamiento de los próximos pagos que debía hacer Argentina y reunirá a su directorio ejecutivo el próximo 25 de marzo, aunque ya dijo que su aprobación en el Senado fue «una señal importante».

El Fondo Monetario Internacional se reunirá el próximo viernes para discutir la solicitud de Argentina de un acuerdo de deuda, dijo ayer sábado en un comunicado Gerry Rice, portavoz del organismo. «Para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el directorio ejecutivo del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para analizar la solicitud de Argentina de un programa respaldado por el Fondo», anunció. El acuerdo aún debe ser aprobado por el directorio del FMI, pero Rice dijo que «la aprobación legislativa es una señal importante de que Argentina está comprometida con políticas que fomentarán un crecimiento más sostenible e inclusivo». Además, anunció que las obligaciones de pago de Argentina que vencían el 21 y el 22 de marzo (por un monto total de 2.014 millones de Derechos Especiales de Giro, DEG) quedan aplazadas hasta el 31 de marzo. El crédito fue firmado durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), y en un principio se elevaba a unos 56.000 millones de dólares pero de los que finalmente se desembolsaron poco más de 44.000.El plan antiinflacionario que se aplicó en Argentina en 1952 – 3ra. y última parte

III – El primer programa de estabilización de posguerra

El 18 de febrero de 1952, Perón anunció un “Plan de Emergencia Económica” que partía del diagnóstico según el cual el fuerte crecimiento del consumo no era acompañado de un incremento similar de la producción. Por lo tanto, era imprescindible restaurar el equilibrio entre ambos, alentando la producción en todos los sectores, pero fundamentalmente en el agro pampeano que era el principal generador de divisas. Asimismo, señaló que la población debía moderar el consumo y anunció una política de aliento al ahorro. Perón anunció el nuevo programa por medio de la Radio del Estado. En su discurso afirmó: “Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman”. El plan suspendió por dos años las paritarias y al mismo tiempo ordenó el congelamiento de los precios. Estas medidas buscaban frenar la puja distributiva entre capital y trabajo, que era una de las causas de la inflación. Luego del fracaso de las negociaciones entre las partes en el marco de la Comisión Nacional de Precios y Salarios (Sowter, 2013), el gobierno fijó una escala de aumentos salariales. De esta forma, el Estado asumía un papel central en la búsqueda del equilibrio entre capital y trabajo. El equipo económico identificaba otra causa de la inflación en las políticas fiscales y monetarias, que en el pasado habían acompañado el crecimiento del ritmo inflacionario. En este plano, el programa anunciaba un recorte de los gastos públicos mediante la suspensión de las obras públicas en marcha y la reducción de “los gastos superfluos”, la postergación del Segundo Plan Quinquenal para 1953 y la imposición de nuevas restricciones al otorgamiento de créditos. En cuanto al sector privado, se anunció también una contracción del crédito oficial hacia la industria y el apoyo a la producción agraria. Con el propósito de resolver la crisis del sector externo, que se adjudicaba sobre todo a la grave sequía de 1951-1952, se dispuso que el IAPI otorgara precios más remunerativos para los productos agrícolas. Esta medida se tomaba en el momento en que los precios internacionales continuaban declinando, lo que implicaba de hecho un subsidio al sector agrario. En cambio, el equipo económico rechazó la idea de devaluar el tipo de cambio. Principalmente, se temía que la devaluación tuviera efectos más negativos sobre los salarios reales, ya afectados por el incremento del ritmo de la inflación. Al mismo tiempo, estaba presente la idea de que la devaluación monetaria no constituía por sí un instrumento suficiente para alentar las exportaciones. Era imprescindible superar algunos problemas estructurales del agro pampeano, alentar una mayor mecanización y el uso de agroquímicos. En el caso de la carne se confiaba en esa situación de emergencia, en moderar el consumo interno a fin de dejar disponibles mayores saldos exportables. En cualquier caso, la modificación de los tipos de cambio traería más inconvenientes que beneficios. En el caso de las exportaciones no tradicionales, el equipo económico intensificó las medidas tomadas a partir de 1948 de conferir tipos más beneficiosos para los exportadores de bienes primarios con algún grado de elaboración –como tops de lana y aceites vegetales– o incluso de manufacturas como textiles y productos metalúrgicos (Belini, 2014a). En todos los casos, el nuevo Ministerio de Comercio Exterior, dirigido por Antonio Cafiero, intensificó la política exportadora, buscó abrir nuevos mercados y reclamó precios equitativos en los organismos internacionales. El equipo conducido por Gómez Morales rechazaba la idea de volver al tipo de cambio único y flotante, que era propuesto por el FMI como un requisito para la integración al organismo. Y aunque el gobierno peronista reinició las conversaciones con los organismos internacionales para beneficiarse de los créditos que otorgaban los bancos, rechazó la incorporación al FMI (Keldar, 2012). La aplicación del “Plan de Emergencia Económica” durante el duro 1952 –el año de la muerte de Evita– quedó grabado en la memoria popular por la escasez de energía y el consumo de “pan negro”, debido a la escasez de harina de trigo (Anguitta y Cechinni, 2020). La política de congelamiento de precios implicó una severa fiscalización del Estado, a través del Ministerio de Industria y Comercio y con el auxilio de la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios. Apoyado por un aparato del Estado que mostraba entonces capacidad de fuerte intervención, se pusieron en marcha campañas contra el agio y la especulación que involucraron grandes multas para las grandes empresas y duros castigos para los comerciantes minoristas, que iban desde clausuras temporarias hasta cierres definitivos de comercios que violaban los precios máximos y alentaban el “mercado negro”. Se aplicó una fuerte contracción monetaria y crediticia –especialmente para la industria– pero hubo que financiar los créditos al sector agrario, los quebrantos de las operaciones de exportación del IAPI y los subsidios a otras empresas. También surgió con fuerza el déficit de las empresas públicas –especialmente la Corporación de Transportes de Buenos Aires y los ferrocarriles–, lo que traslucía un problema de mayor envergadura hacia el futuro. No obstante, el programa de 1952 pasó a la historia por ser el primer plan de estabilización de posguerra que alcanzó cierto éxito. La moderación de la lucha por la distribución del ingreso mediante el congelamiento de precios y salarios, y las políticas monetarias y crediticias contractivas, derrumbaron la inflación minorista del 37% en 1951 a sólo un 4% anual en 1953. Es cierto que en gran medida el freno a la inflación se produjo a costa del nivel de actividad de la economía urbana –la industria sufrió una recesión particularmente aguda en los sectores textiles, confección y calzado– y los salarios reales. Pero la crisis no se prolongó demasiado. De hecho, no se observó un incremento sustancial de la desocupación. Lo interesante es que además el programa evitó el uso de la devaluación monetaria como instrumento para corregir la crisis externa –algo que sería usual en los programas de estabilización que, apoyados por el FMI, se implementaron a partir de 1958. Tampoco se comprometió al país aumentando su deuda externa. Es cierto que entonces las posibilidades de tomar deuda eran muy limitadas y que la decisión de no adherir al FMI significaba que el país no podría recurrir al apoyo financiero del organismo. Por cierto, el programa de 1952 dejaba entrever una percepción clara de los problemas estructurales que enfrentaba la economía argentina: el deterioro de los términos del intercambio, el estancamiento del agro pampeano y la dinámica de una inflación impulsada por la puja distributiva. A la hora de pensar en nuevos instrumentos, durante la vigencia del Plan de Emergencia, el equipo analizó un proyecto de ley de inversiones extranjeras que sería finalmente sancionado por el Congreso a mediados de 1953. El proyecto incluía cláusulas restrictivas al ingreso de capitales especulativos y al egreso que las inversiones generaban, de forma tal que implicaba una comprensión de los límites impuestos por las inversiones extranjeras. Entonces, afirmaba Gómez Morales que: “No hemos proyectado esta ley con la idea de que nos van a venir una lluvia de capitales extranjeros al país. (…) La ley ha sido promovida entre otros con el propósito de aliviar nuestro balance de pagos. (…) Si se radica una empresa que produce aquí lo que actualmente tenemos que importar y se lleva un diez por ciento de lo que produce, eso no puede ofrecer una situación de dificultades” (Ministerio de Asuntos Económicos, 1954: 46). La resolución de la crisis externa no vendría de una llegada irrestricta de inversiones norteamericanas, como poco después apostarían Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Aunque la Ley 14.222 de Inversiones Extranjeras rectificaba la postura nacionalista inicial del peronismo –como ha sostenido la historiografía clásica–, no dejaba de imponer condiciones a las multinacionales que se proponían ingresar al mercado nacional. Esas prevenciones serían abandonadas luego de 1955 y tendrían resultados disímiles. Por un lado, alentarían la instalación de nuevas y complejas industrias; pero al mismo tiempo provocarían un fuerte proceso de transnacionalización del sector manufacturero. Esto es, el sector más dinámico de la economía argentina quedaría en manos de capitales extranjeros. Pero esa es otra historia.»«Guerra contra la inflación». El presidente anunció un fondo para el trigo y convocó a empresarios y sindicalistas

Breve comentario de AgendAR:

La única medida concreta anunciada -un fondo para estabilizar el precio del trigo y su harina- y todo el texto del discurso, muestra que el gobierno no se ha decidido a encarar una «guerra contra la inflación». Ni tampoco, lo que sería más realista, a encarar un plan antiinflacionario. (Hoy mismo publicamos la conclusión de un artículo sobre el Plan de Estabilización que llevó adelante Juan Domingo Perón en 1952). Por supuesto, como aún ese ejemplo lejano en el tiempo deja claro, reducir una inflación alta y prolongada como la argentina es difícil, tiene costos políticos, y desfinancia al Estado. Entonces, se trata de controlar los precios de artículos muy básicos y sensibles para todos, como los alimentos. Eso puede ser necesario en esta situación, pero no encara el problema de la inflación, el «todo sube porque todo sube», la continua desvalorización de la moneda nacional. Los hechos muestran que, por ahora, el gobierno ha decidido convivir con la inflación, y negociar con todos los sectores para moderarla. La pregunta es si esa convivencia será posible, y por cuanto tiempo.Argentina quiere dejar atrás el covid, y crecen los casos de gripe A

-

Se registra un aumento importante de casos de Gripe A, prematuro para esta época del año.

-

La aparición de esta variante se detectó cuando los pacientes ingresaban a la guardia con síntomas de Covid-19.

-

Desde el Ministerio de Salud anticiparon que «todos tienen que prepararse para vacunarse».

Todos tienen que preparase para vacunarse, esperemos que los primeros días de abril podamos empezar con la campañaEntre ellas se refirió a los mayores de 60 años, los menores de 2 años, los trabajadores de la salud, o los que tienen enfermedades crónicas. Asimismo, el sanitarista agregó que «hoy tenemos un brote y algunas internaciones de neumonía por esta gripe, pero las medidas son las mismas que para el Covid-19 como la ventilación cruzada y lavarse las manos». Los motivos de la aparición temprana de la gripe Al ser consultado de por qué se adelantó la aparición de este tipo de gripe, el ministro dijo que «hace como dos años que no hay una epidemia fuerte», y consideró que en las últimas semanas hubo un relajamiento de los cuidados sanitarios que hicieron que volvieran «a circular enfermedades respiratorias que, aunque no son tan contagiosas como el coronavirus se contagian fuera de tiempo». Por eso, instó a «aplicar lo que aprendimos con la pandemia; el cuidado de la higiene, la ventilación de ambientes, no ir a trabajar con mocos, estornudos, o tos, ya que eso es lo que contagia». «Tenemos el 94% de la primera dosis que es un porcentaje altísimo, y más de 84% de la segunda dosis. La tercera dosis viene aumentando pero en las últimas semanas bajó la velocidad, es importante ir a vacunarse y darse la segunda y tercera dosis», comentó y sostuvo que «el riesgo lo tenemos ahora cuando venga el frío, no hay que llegar tarde».

Un estudio argentino señala la necesidad de sumar una tercera dosis para hacerle frente a Omicróm

El Senado aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El Senado sancionó -al ratificar la aprobación de la Cámara de Diputados- la ley que consagra el acuerdo alcanzado por la administración de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional para evitar la caída en default del préstamo tomado por la gestión de Mauricio Macri en 2018.

El acuerdo obtuvo 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. El bloque opositor -Juntos por el Cambio- unificó su postura como ya lo había anticipado a favor del acuerdo. De sus 33 senadores, 32 votaron por la aprobación y una se abstuvo. Los cuatro senadores que responden a partidos provinciales también votaron a favor. El oficialismo -el Frente de Todos- votó dividido. De sus 35 bancas, 20 votaron a favor, 2 se abstuvieron y 13 se decidieron por el rechazo. Se trata de los senadores más cercanos a Cristina Kirchner. Los 13 luego emitieron un documento donde justificaron su posición «desde su verdad relativa», una expresión de Néstor Kirchner. Ayer, cuando en AgendAR anticipamos la sanción del proyecto, dijimos «el punto al que los observadores prestarán especial atención es uno de posicionamiento político hacia el futuro: cuántos serán los senadores del FdT que, en la línea de Cristina Kirchner, no sabotearán la decisión del gobierno nacional de firmar el acuerdo, pero dejarán expresada su oposición».El plan antiinflacionario que se aplicó en Argentina en 1952 – 2da. parte

II – La crisis que llegó pronto

En los años iniciales, la política económica peronista fue conducida por Miguel Miranda, un empresario industrial que ocupó la presidencia del Banco Central y del Consejo Económico Nacional. Es conocido que en 1946 se implantaron importantes reformas institucionales en el área económica que dotaron al Estado argentino de nuevos y poderosos instrumentos: la nacionalización del Banco Central y de los depósitos, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y la nacionalización de las grandes empresas de servicios públicos en manos de capitales norteamericanos, ingleses y franceses (Novick, 1986; Gerchunoff y Antúnez, 2000; Rougier, 2012; Stettini y Audino, 2012). También se nacionalizaron empresas industriales que habían pertenecido al capital alemán. La política económica de esos años es bien conocida y consistió en el apoyo crediticio a la industria a tasas de interés reales negativas, una gran expansión del gasto público –especialmente en lo relativo al gasto social– y el estímulo al consumo mediante el incremento de los salarios reales, que en solo tres años crecieron un 60% entre los trabajadores industriales. El gobierno apoyó las reivindicaciones de la clase trabajadora y alentó la sindicalización masiva de los obreros industriales, como, por ejemplo, los textiles y los metalúrgicos, que conformaron sindicatos poderosos (Schiavi, 2013; Luciani, 2014a y 2014b). La política laboral peronista y el nuevo poder de negociación de los sindicatos favorecieron el éxito de las huelgas y permitió cambiar en pocos años el patrón de distribución del ingreso a favor de los asalariados. El enfoque inicial de la política económica peronista se sustentó en un proceso de redistribución del ingreso desde el sector exportador hacia la economía urbana a través del IAPI. Esta institución fue clave, ya que monopolizaba las exportaciones de carnes y cereales, así como algunos rubros de las importaciones. El IAPI adquiría en el mercado interno a precios más bajos que los que colocaba en el mercado externo. Sourrouille y Ramos (2013) han demostrado que esta operatoria fue, al menos en el caso del trigo, algo diferente. Han señalado que no existía virtualmente un mercado mundial y que la posibilidad de colocar la producción en el mercado externo dependió de la habilidad negociadora argentina en el marco de los convenios bilaterales. Más interesante aún es el hecho de que una gran parte de las exportaciones fueron posibles gracias a operaciones de crédito realizadas por el IAPI con apoyo del Banco Central. Por eso muchas operaciones de venta de productos primarios se realizaron a precios más altos que los norteamericanos. Pero al mismo tiempo, no aseguraron que el país lograra importar manufacturas de países europeos que continuaban teniendo pocas manufacturas o equipos que ofrecer luego de la destrucción causada por la guerra. Más conocido es el efecto negativo ocasionado por la declaración de la inconvertibilidad de la libra, en agosto de 1947, que hizo imposible financiar las compras en Estados Unidos –entonces casi el único proveedor de equipos y maquinarias– con los saldos favorables que Argentina tenía con Gran Bretaña. En cualquier caso, los problemas económicos reaparecieron muy pronto y tomaron la forma de una crisis de balanza de pagos en el verano de 1949. Para entonces las divisas acumuladas durante la guerra se habían evaporado en las nacionalizaciones de las empresas extranjeras de servicios públicos, el rescate de la deuda, la creación de una importante flota mercante y las importaciones de bienes de capital y de consumo. Sin dudas, el manejo de la economía por parte de Miranda había incurrido en errores y una estimación equivocada del poder de negociación de la Argentina. Un caso diferente fue la adquisición de los ferrocarriles británicos. Sabemos que ni Perón ni Miranda la tenían en mente, y que actuaron en una coyuntura marcada por la presión externa –la necesidad de Gran Bretaña de desprenderse de esas inversiones– e interna, como el apoyo de los grupos nacionalistas y del movimiento obrero (Fodor, 1989). Lo que estaba por detrás de la crisis de 1949 era el inicio de una etapa marcada por la crisis permanente del sector externo inducida por el estancamiento de las exportaciones argentinas, la caída de los precios internacionales de las materias primas y el aumento de la demanda de divisas generado por el crecimiento industrial. La bonanza externa duró muy poco en la posguerra y abrió paso a un periodo de crisis del balance de pagos que se mantendría hasta la década de 1960. Una doble crisis económica y política en ese verano condujo al relevo de Miranda por un equipo de economistas conducido por Alfredo Gómez Morales y Roberto Ares, este último vinculado al canciller Juan Atilio Bramuglia. La nueva conducción económica diseñó un conjunto de medidas para resolver o paliar algunos de los problemas ya evidentes. Para algunos autores esto habría marcado un “cambio de rumbo” de la economía peronista (Girbal Blacha, 2003; Rougier, 2012), pero en realidad se estuvo muy lejos de modificaciones sustanciales de las políticas económicas. Se moderó la expansión de los gastos públicos y del crédito –sobre todo al sector estatal–, se anunciaron mejoras para los precios de las cosechas que adquiría el IAPI y se pusieron en marcha créditos para el sector, complementados con los primeros intentos de establecer una industria de maquinaria agrícola. Pero se estuvo lejos de imponer un enfoque ortodoxo. Gómez Morales y Ares rechazaban, por ejemplo, la idea impulsada por el Fondo Monetario Internacional –al que la Argentina no había adherido– de proceder a la unificación de los tipos de cambio y a la liberación del mismo. Para la conducción económica eso “significaría desconocer lo que se ha venido sustentando reiteradamente en el sentido de que una adhesión de esta índole lesionaría la libertad de acción” (Comisión Económica Nacional, 1950: 6). Por eso, en septiembre de 1949, cuando Gran Bretaña devaluó la libra, la Argentina modificó sus tipos de cambio, pero solo para compensar el deterioro de otras monedas. Recién a mediados de 1950 se introdujeron otras modificaciones en el control de cambios y se devaluó una vez más el peso, pero sin que alcance el nivel requerido para ajustar el sector externo mediante una recesión de la economía doméstica. La ausencia de un enfoque económico sustancialmente diferente, más allá del apoyo crediticio al agro, fue en buena medida el resultado de que el equipo económico aguardó hasta último momento la reversión de algunas de las condiciones externas que habían perjudicado a la Argentina. A mediados de 1950, el inicio de la Guerra de Corea pareció anunciar una reversión de la declinación del precio de las exportaciones, pero muy pronto quedó claro que las potencias industrializadas no dejarían a los países exportadores primarios aprovechar la coyuntura, de forma tal que organizaron un Comité Internacional de Compras de productos primarios, que tuvo el efecto de deprimir los precios. Estas políticas fueron censuradas por las autoridades económicas. Así, Gómez Morales sostuvo en 1951 que “El comienzo evidentemente no ha sido feliz. Nosotros opinamos que la creación de estos organismos, los problemas que abordarán, sus procedimientos, deberían haber surgido de una conferencia en la que participaran todos los países interesados y no solamente los países llamados grandes”. Y agregó: “No debemos olvidar que a una mejor correlación de los precios de los productos exportados con los importados corresponderá una mayor disponibilidad de importaciones esenciales, aspecto que nos resultará vital en nuestro grado de evolución económica actual” (Gómez Morales, 1951: 37 y 43). Por otro lado, una nueva sequía, que se sumó a los efectos de la producida en 1949-1950, derrumbó la producción a los niveles más bajos del siglo XX. La escasez de divisas resultante y la aceleración de la inflación, alentada por la puja distributiva, hicieron que la inflación trepara al 37% anual en 1951. Para entonces, el deterioro del poder de compra de los salarios amenazaba destruir las posiciones adquiridas por la clase trabajadora en los años iniciales del gobierno peronista. No obstante, en noviembre de ese año, Perón fue reelegido presidente con amplia mayoría de sufragios. En esos días, un informe del equipo económico señaló al presidente “la necesidad imperiosa de adoptar un conjunto sistemático de medidas de emergencia” (Consejo Económico Nacional, 1951: 1).(Concluirá mañana)

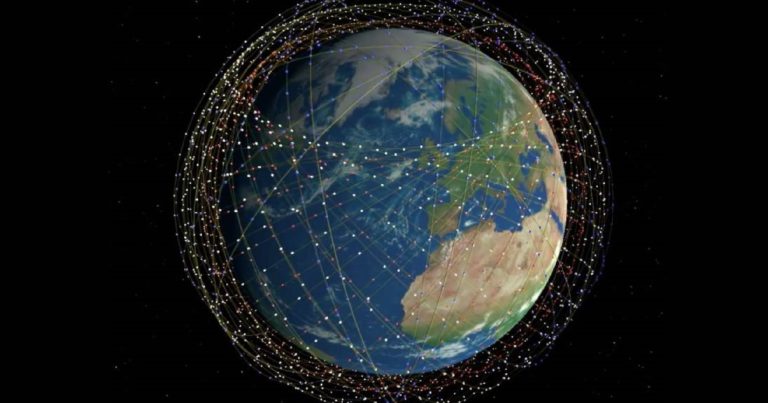

Elon Musk desembarca en Argentina con Starlink: como funciona

El mediático multimillonario Elon Musk -de quien se dice que su ego nos llevará al espacio- inscribió en la Argentina su servicio de internet satelital ultrarrápida Starlink.

Starlink fue inscripto como una sociedad en la Inspección General de la Justicia bajo el nombre «Starlink Argentina S.R.L.» y fue publicada en el Boletín Oficial. La sociedad será controlada oficialmente por Starlink Holdings Netherlands y SpaceX Netherlands, es decir, por la filial de la firma de Elon Musk en Países Bajos. En el documento, se detalla que Starlink proporcionará «servicios de administración, técnicos, financieros, económicos o de gestión en materia prestación de servicios de Internet a empresas o individuos» y brindará «servicios de conectividad a Internet y proporcionar servicios de Internet vía satélite». Además, planean «desarrollar, comercializar e instalar dispositivos de hardware, incluyendo antena y terminal de usuario». ¿Qué es y cómo funciona Starlink? Se trata de un servicio de internet que se brinda por medio de una constelación de, en principio, 1.700 satélites de órbita baja, que en inglés por la sigls LEO, (Low Earth Orbit). Varias veces se los pudo ver pasar por los cielos argentinos como una fila de luces que se mueven a gran velocidad. Estos satélites funcionan en combinación con transceptores terrestres. Al estar situados en una órbita baja, más cerca de la Tierra, reducen la latencia (la demora en la transmisión de la señal). Por otro lado, se apoyan en una tecnología de conectividad láser para ofrecer mayores velocidades. La empresa de Elon Musk había prometido inicialmente una velocidad de descarga de entre 50 y 150 Mbps. En algunos lugares, está superando las expectativas, con velocidades de descarga de más de 160 Mbps. Según el popular proveedor de pruebas de velocidad Ookla, esto supone un 95 % más que otros proveedores de Internet en los Estados Unidos. En Canadá, por otro lado, se reportaron velocidades de 300 Mbps y en algunos casos, de hasta 400 Mbps. Para tomar dimensión de estas velocidades, se puede poner de ejemplo la velocidad promedio de la conexión en la Argentina: conforme a datos de la Cámara Argentina de Internet, el 51% de los argentinos navega a velocidades de 20 Mbps y el promedio de velocidad a escala nacional ronda los 40 Mbps. Por el momento, no hay fecha de llegada precisa de Starlink a la Argentina, pero se espera que esté disponible en 2023. Reservar por adelantado cuesta u$s 99 y se hace a través del sitio oficial de la firma.Comentario de AgendAR:

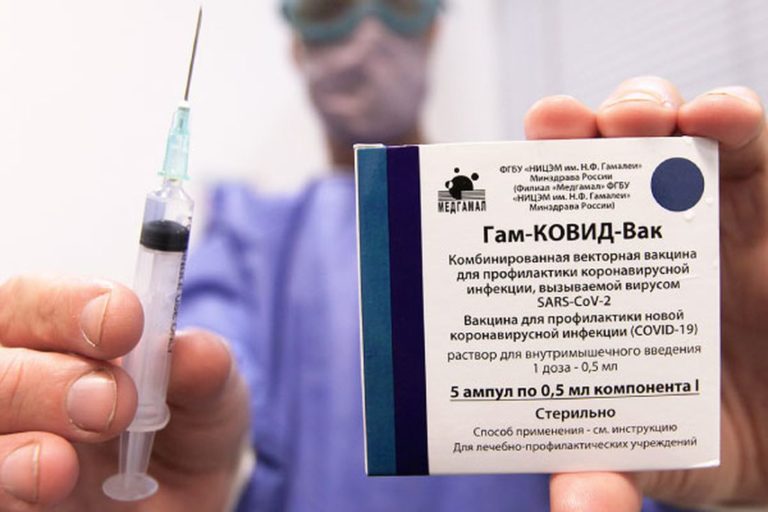

La idea de Starlink ha sido cuestionada desde el comienzo por los que dicen, con buenos argumentos, que miles de satélites en órbitas bajas, aumentarán la «chatarra espacial» y la probabilidad de accidentes. El espacio es inmenso, pero cualquier choque se multiplica en miles de fragmentos, que seguirán orbitando a gran velocidad. También se ha ganado el odio de astrónomos, profesionales y aficionados, porque dificulta la práctica de su vocación. Y los que tenemos experiencia con la televisión satelital, sabemos que la recepción a través de la atmósfera, es muy inferior a la de la fibra óptica. Por otro lado, Starlink puede ser una solución para países extensos que no cuentan con la infraestructura necesaria. Argentina cuenta con la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, pero si ARSAT queda en manos que desconocen el tema, o no les interesa, Starlink puede ser un recurso. Si es así, y el usuario argentino pregunta «¿Quién podrá defenderme?» la respuesta no será el Chapulín Colorado sino Elon Musk.La importancia de la 3° dosis: un estudio argentino sobre una vacuna rusa, es publicado en la británica The Lancet

CIENCIA ARGENTINA: Es un gran orgullo q haya salido publicado el estudio que hicimos investigadores de CONICET y MinSalud PBA en la revista Lancet ID

— Andrea Gamarnik (@GamarnikLab) March 17, 2022

Evaluamos por un año la rta inmune generada por dos dosis de Sputnik. Frente a ómicron es importante administrar la 3ra dosis?? pic.twitter.com/JhdELGSmq4