Alicia Dickenstein, una argentina que pone su cara en los principales aeropuertos del mundo

Solo 14 % de las vacunas contra el covid que se prometió donar llegaron a los países más pobres

De las 1.800 millones de dosis que se comprometieron a dar los grandes laboratorios y los países más industrializados, hasta el momento fueron entregadas solamente 261 millones a los Estados de más bajos recursos.

Frente a ello, la red de ONGs People’s Vaccine Alliance , como hiciera antes el Papa Francisco, instó al G20 a impulsar la liberación temporal de patentes y mejorar el acceso a los fármacos.

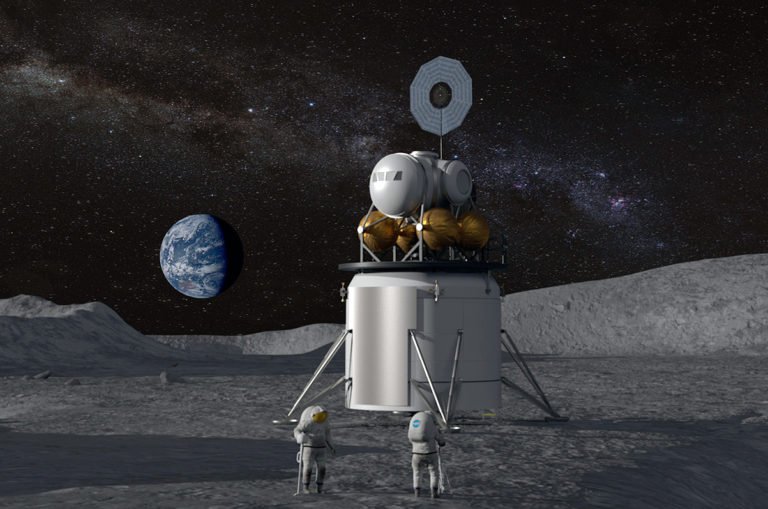

Las naciones ricas de Occidente y las grandes farmacéuticas donaron solamente hasta ahora el 14% de las vacunas contra el coronavirus prometidas a los países en desarrollo, de acuerdo a un informe reciente de la red de ONGs People’s Vaccine Alliance que instó al G20, a una semana de su cumbre de jefe de Estados y Gobiernos, a impulsar la liberación temporal de patentes y mejorar el acceso a los fármacos. De las 1.800 millones de dosis que se comprometieron a dar los países más industrializados, hasta el momento fueron entregadas 261 millones a los Estados de más bajos recursos, según el trabajo de la coalición de más de 70 organizaciones humanitarias entre las que se encuentra Amnistía Internacional, Oxfam y ActionAid. Países y donaciones • Reino Unido entregó solamente 9,6 millones de dosis, menos del 10% de las 100 millones que dijo que iba a relocalizar • Alemania otorgó el 12% de los inoculantes que se comprometió a dar y Francia el 9%. • Estados Unidos es el país que mayor cantidad donó, con 177 millones de vacunas, pero “solo es el 16% de las 1.100 millones prometidas” • Canadá entregó el 8% de los 40 millones de inmunizantes que anunció iba a dar a países en desarrollo. Laboratorios Al mismo tiempo, de las 994 millones de dosis prometidas por las grandes farmacéuticas a Covax, el mecanismo codirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un reparto más justo de fármacos, solamente se otorgaron 120 millones (el 12%), de acuerdo a la investigación. Ese número es 15 veces inferior a las 1.800 millones de dosis vendidas por Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech a países ricos mediante contratos bilaterales. En ese marco, la OMS advirtió este jueves que el número oficial de muertes por Covid-19 en el mundo podría duplicarse de las 4,9 millones actuales a 10 millones para fin de 2022 si no hay un reparto equitativo de vacunas en los países donde las tasas de inmunización aún son bajas. «La cifra de muertes puede llegar a los 10 millones el próximo año, por lo que no vacunar al mundo sería un fracaso, algo contra nuestros intereses y nuestra seguridad», declaró este jueves el embajador de la OMS y exprimer ministro británico Gordon Brown, en conferencia de prensa junto al director general de la agencia sanitaria de la ONU Tedros Adhanom Ghebreyesus. Más de 100 países, incluyendo Argentina, apoyan esa medida presentada originalmente por India y Sudáfrica pero como las decisiones en la OMC se toman por el consenso de sus 164 miembros alcanza el rechazo de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, para no llegar a un acuerdo.La NASA prevé lanzar en febrero 2022 su nuevo programa lunar Artemis, sucesor del legendario Apolo

Se prevé que la misión dure entre cuatro y seis semanas.También desplegará una serie de pequeños satélites, conocidos como CubeSats, para realizar experimentos y demostraciones de tecnología. Aunque es probable que se retrase, Artemis 2 está técnicamente programada para 2023 y Artemis 3 para 2024, que marcaría, en la expectativa de la NASA, el regreso de seres humanos a la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972. La agencia afirma que entre los astronautas que irán a la Luna estarán la primera mujer y la primera persona de color en hacer ese viaje. El objetivo del proyecto es establecer una presencia sostenible en la Luna y utilizar las lecciones obtenidas para planificar un viaje con tripulación a Marte en la década de 2030.

YouTube alcanzó los 28 millones de usuarios en Argentina. Y es parte de una nueva realidad

En un estudio difundido en la conferencia anual “Brandcast”, Youtube reveló que nuestro país fue el que «más creció en la región en la cantidad de creadores que superan el millón de suscripciones, con un aumento del 50%.

YouTube llegó a los 28 millones de usuarios en 2021 en Argentina, donde L-Gante y Bizarrap conquistan las tendencias con millones de vistas, aseguró la plataforma en un estudio en el que también destacó que el televisor se consolidó como dispositivo para ver videos de larga duración. «El aumento en la cantidad de creadores se traduce en más de 200 canales argentinos con una comunidad de más de un millón de espectadores”, detalló YouTube en su conferencia anual “Brandcast”. En julio de 2021, YouTube alcanzó a más de 28 millones de usuarios mayores de 18 años en Argentina, mientras que en el mundo el 72% de los usuarios de la plataforma subieron al menos un video durante el último año. En cuanto a las tendencias de contenido, los tutoriales siguen reinando en la plataforma: el 82% de los usuarios de YouTube en Argentina afirmaron que allí aprendieron algo nuevo. Entre los contenidos que más aumentaron sus vistas se destacan aquellos vinculados con el hogar: por ejemplo, en la región el promedio diario de visualizaciones de los videos con “limpia conmigo” en el título aumentó en un 120%, en comparación con 2019. En el mismo período, las vistas diarias de los videos con “house tour” (recorrido del hogar) en el título aumentaron un 50%.

Argentina fue el país de la región que más creció en la cantidad de creadores que superan el millón de suscriptores, registrando un aumento del 50%En relación con el dispositivo para ver los contenidos de YouTube, hubo un fuerte incremento del televisor, que llegó a convertirse en el más utilizado para reproducir videos de larga duración, al aumentar su uso en un 90% desde el año pasado. En relación con la música: el trapero L-Gante (que tiene más de 2.48 millones de suscriptores), acumuló en los últimos 12 meses más de mil millones de visualizaciones; mientras que el productor musical y DJ Bizarrap (con más de 10.8 millones de suscriptores) sumó más de 2 mil millones de vistas en el último año.

Dólar «blue» a $ 195. Pero el que apostó al dólar perdió, contra la inflación

El dólar «blue», el que se compra y vende en efectivo en las «cuevas», llegó al fin de la semana pasada a $ 195, con lo que igualó su máximo histórico que había alcanzado hace un año atrás. El 23 de octubre de 2020 el billete verde había llegado por primera vez a $ 195, en medio de fuertes tensiones cambiarias. El gobierno logró entonces estabilizarlo, y luego tomó un sendero a la baja hasta tocar un piso en abril de este año.

El dato clave es que, si en valores nominales el dólar billete tiene el mismo precio en pesos que hace exactamente un año atrás, en términos reales, debido a la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el peso argentino en estos 12 meses por la inflación, ese dólar «vale» mucho menos en términos reales. Hasta el mes pasado, según el INDEC, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses alcanzó al 52,5%. En octubre se mantendría en la zona del 52%, se estima. Por lo tanto, los $ 195 de octubre del año pasado equivalen, avalores de hoy, a unos $ 297, aproximadamente. Hay que tener en cuenta que en aquel momento había lo que en la jerga de la «city» llaman un overshooting. El precio del dólar se había pasado de rosca, subió mucho más de lo que era razonable, considerando la balanza comercial, y los precios locales. Por eso, después se corrigió el precio.Observaciones de AgendAR:

Como lo demuestran estos números, el dólar no es la apuesta más segura. Pero para muchos argentinos, en realidad, para todos los que no tienen acceso a los mercados financieros ni saben de mecanismos sofisticados de inversión, es la moneda que cumple la función de reserva de valor. Porque el peso argentino no, desde hace muchos años. En esta gestión, la dupla Guzmán-Pesce, a pesar de algunas diferencias entre ellos, había conseguido disminuir el déficit fiscal y colocar deuda en el mercado. Ahora, varios factores se han combinado para crear expectativas de devaluación: el alza de los precios internacionales, que ha causado que aún en la conservadora Alemania la inflación anual llegue al 14,2%; la necesidad electoral del gobierno de emitir para socorrer a los sectores más perjudicados; la puja distributiva que generó la reactivación, con empresas que quieren recuperar sus márgenes de ganancia; y una oposición que promete cambiar las reglas si gana. Nuevamente entonces el alza del precio del dólar «blue» sirve de termómetro de las preocupaciones de todos los sectores que no están en el escalón más bajo y tienen la preocupación más apremiante de sobrevivir día a día. Alentada, es probable, por grupos económicos furiosos con el gobierno: después de todo, es un mercado marginal, y con algunos millones de dólares pueden impulsarse aumentos…, si el gobierno no tiene otros recursos que imponer restricciones al acceso legal al dólar. En cualquier caso, como repetimos muchas veces en el portal, el problema fundamental no es el precio del dólar, legal o marginal, sino la inflación. Hasta que esa variable no se controle, todas las medidas que se implanten serán de corto plazo.Argentina quiere desarrollar su potencial minero, y busca inversiones en China

Con la participación del gobierno nacional y de las provincias de San Juan, Jujuy, Salta y Santa Cruz, la Argentina está presente en “China Mining 2021”, uno de los principales eventos de la minería en el mundo, en busca de inversiones para el mercado del litio y el cobre.

El secretario de Minería, Alberto Hensel, y el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, inauguraron el stand argentino en la Feria China Mining, en la ciudad de Tianjin. El evento reúne a los actores de gobierno y a las empresas más relevantes de la minería del país oriental. La participación argentina en la exposición, abierta desde el 21 hasta ayer, 23 de octubre, tuvo el objetivo de “promocionar el potencial minero y dar a conocer las medidas que se están implementando para fortalecer el clima de inversión ante compañías mineras de todo el mundo”. “Contamos con los minerales que el mundo va a demandar fuertemente en los próximos años, especialmente litio y cobre, y en el caso del litio, formamos parte del triángulo que concentra el 67% de las reservas a nivel mundial”, sostuvo Hensel, quien también destacó los buenos niveles en la oferta de cobre.La Universidad Nacional del Litoral transfiere tecnología para elaborar pan dulce apto para celíacos

El desarrollo lo realizaron investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería y Química e INLAIN (UNL-Conicet).

A través de la firma del contrato correspondiente, la UNL transfirió la tecnología para la elaboración de una premezcla para pan dulce, apta para consumidores celíacos, a la empresa MediNatural. Se trata de un logro del Grupo de Panificación del Área Cereales y Oleaginosos del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA) de la Facultad, integrado por: Carlos Osella y María Adela Guadalupe De la Torre, con la colaboración de Andrea Quiberoni y María Lujan Capra del Instituto de Lactología Industrial (INLAIN, UNL-Conicet). «Lo que más destaco es la relación, porque permite demostrar que los trabajos no quedan dentro de la Universidad. Esto no sólo tiene que ver con transferir el conocimiento sino que también llegue a toda la sociedad y, en casos como éste, a la gente que más lo necesita», manifestó el rector de la UNL Enrique Mammarella en el marco del acuerdo. Pan dulce apto para celíacos El equipo de investigadores del ITA (FIQ-UNL) desarrolló una fórmula para elaborar pan dulce apta para consumidores celíacos. La misma fue transferida a la empresa MediNatural, en el marco de un plan de trabajo que prevé el desarrollo y optimización de la formulación del pan dulce sin tacc a escala laboratorio, entrega de fórmula y Know How asociado, la asistencia técnica en el escalado industrial y la realización de informes de resultados de control de muestras del producto producido por la empresa. Por su parte, la empresa se comprometió a poner en marcha el proceso y producción de la premezcla, enviando las primeras muestras al ITA para su análisis. «Esta colaboración del ITA y de la Universidad servirá para poder desarrollar productos mejores y ofrecerlos a la gente de la mano de los investigadores más importantes que tenemos en el país y en Sudamérica», sostuvo Matías Lucca, socio-gerente de MediNatural, y agregó que “ahora queda terminar de hacer las pruebas piloto, terminar el diseño de presentaciones y llevarlos al mercado. Estamos muy contentos”.China reitera oferta para equipar a las Fuerzas Armadas argentinas

Los ministros de Defensa de China y Argentina se comprometieron a reforzar la cooperación y trabajar juntos para fomentar las relaciones bilaterales. Jorge Taiana y su par de la República Popular China, Wei Fenghe conversaron esta semana por más de una hora durante un encuentro virtual.

Es la segunda vez que el ministro de Defensa chino conversa con su equivalente argentino. En 2019 Wei fue recibido por el entonces ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad. En esta videoconferencia con Taiana se planteó intensificar el diálogo y la cooperación militar, las visitas mutuas entre las autoridades de Defensa y altos mandos castrenses, el intercambio profesional en materia de instrucción militar, la capacitación de personal, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y la Ciencia y Tecnología. Se trata de ejes consensuados en encuentros anteriores que a raíz de la pandemia se vieron postergados y ahora se busca darles nuevo impulso. El general Wei Fenghe, que es Consejero de Estado además de ministro de Defensa, reiteró el programa de planes anuales de intercambio y cooperación. El ministro Taiana expresó agradecimiento del país por la ayuda y el apoyo prolongados de China en la pandemia del covid-19. (Recordemos que en 2020 donó un hospital móvil y dos toneladas de equipos que usaron las fuerzas armadas en la emergencia viral). De las donaciones y agradecimientos se pasó a temas más concretos de equipamiento militar. Fenghe reiteró la disposición de China para proveer el caza Thunder JF-17 Bloque III a la Fuerza Aérea, fabricados entre Pakistan Aeronautical Complex y la Chengdu Aircraft Industry Corporation y el vehículo blindado multirueda (8×8) al Ejército. Taiana, en modo diplomático aclaró que no se ha expedido acerca de la compra de aviones supersónicos de ningún origen y se encuentra en la etapa de evaluación técnico-económica y financiera (Recordemos también la inclusión del avión chino en el proyecto de la ley de Presupuesto Nacional 2022 y la toma de crédito por 664 millones de dólares para esa operación de compra). Hoy están pendientes esa oferta, qué grado de participación tendría la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y el conjunto de pymes del sector aeroespacial. Taiana afirmó en el 80 aniversario de Fabricaciones Militares el objetivo de “consolidar la red industrial tecnológica de la industria argentina”. Hay temas que no se mencionaron, o no se dieron a conocer al periodismo. Pero sin lugar a dudas ambos interlocutores los tuvieron en mente: En especial, el ministro de Defensa argentino, que antes fue canciller, sabe que así como las Malvinas son un tema sensible para nuestro país, Taiwán lo es para China. Y este último tema tiene muy alertas a EE.UU. y a Japón. En un plano más inmediato para nuestro país, está un asunto atinente a Defensa, a Relaciones Exteriores y a la subsecretaría de Pesca: es la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR). Capturas de especies de alta migración y transzonales; el calamar illex y la merluza hubbsi, fuera de la Zona Económica Exclusiva o en su inmediata proximidad, sin el control nacional y sin regulaciones que protejan los recursos. Y son hechas por flotas de China, Corea del Sur, España y Taiwán. Defensa lleva a cabo a través de la Armada el control del espacio oceánico soberanos, y el resguardo de recursos marítimos, del lecho y aún en los territorios de proyección soberana como lo es la Antártida. Ayudaría conocer cuántos pesqueros chinos operan en la milla 201, la identificación, los datos de movimiento previstos en la zafra y los volúmenes de captura y su trazabilidad. Es una forma de cooperación militar bilateral que facilitaría las operaciones de patrullado, vigilancia y control del mar a cargo de la Armada Argentina. El naufragio del ARA San Juan sucedió cuando mientras cumplía tareas de identificación de buques que operan fuera de la milla 200. Otro actor a tener en cuenta es Uruguay, que está desarrollando un complejo portuario en Montevideo (Puerto Capurro) con facilidades específicas para las flotas extranjeras que faenan en el Atlántico Sur. Montevideo ha sido señalado por organismos internacionales como facilitador y sostén logístico de pesqueros que practican la pesca INDR en caladeros del Atlántico sur. La semana pasada Taiana se reunió con su par uruguayo Javier García Duchini en el salón San Martín del edificio Libertador, el tema no se incluyó en la agenda. O no se dio a conocer al periodismo. El tema específico planteado en esta reunión de los ministros de Defensa de ambos países ya fue tratado otras veces en el portal. Hace un mes escribimos: Reiteramos la opinión de AgendAR sobre el caza JF-17 y la oferta de China. Pero los invitamos especialmente a leer nuestro Especial «Hacia el rearme aeroindustrial argentino».El gobierno de Biden señaló la importancia de “una negociación exitosa” entre Argentina y el FMI

Sullivan recibió en la Casa Blanca a Béliz para avanzar en “una hoja de ruta para la cooperación bilateral” y profundizar el trabajo de la reciente visita de Sullivan a Buenos Aires a fines de agosto, según un comunicado de la Casa Blanca.

La agenda de trabajo fue amplia: incluyó «la lucha contra el cambio climático, la recuperación a la pandemia del coronavirus y la promoción de un crecimiento “sustentable y equitativo”, el trabajo conjunto a favor de la innovación y la economía digital, la preparación para la próxima cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia, la defensa de los derechos humanos, y la situación en Haití», agregó el comunicado oficial.

“Finalmente, el Sr. Sullivan y el Secretario Béliz discutieron las conversaciones en curso de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Reconocieron la importancia de una negociación exitosa y de medidas a raíz de la pandemia que contribuyan a una deuda sostenible y un crecimiento inclusivo a largo plazo”, cerró el comunicado del gobierno norteamericano.

La visita de Béliz completó una ofensiva diplomática que desplegó este año el gobierno de Alberto Fernández en Washington en busca del respaldo necesario para llevar a buen puerto las discusiones con el Fondo para refinanciar la deuda por alrededor de 44.000 millones de dólares que dejó el gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Economía, Martín Guzmán, pisó dos veces la capital norteamericana. En el medio viajó también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y ahora Béliz, quien además de ver a Sullivan, se reunió con la número dos del Departamento de Estado, Wendy Sherman, otros funcionarios de Biden, empresarios y directivos de organismos internacionales. Béliz no recibió a periodistas, y la información de la visita se difundió a través de comunicados y mensajes en redes sociales.

Aunque esta noticia puede sorprender a algunos que escuchan lo que dicen en esta campaña electoral ambos lados de la «grieta», Mr. Sullivan simplemente repitió lo que ya había dicho en Buenos Aires cuando nos visitó en agosto y aseguró apoyo en el Directorio del FMI para una «solución ejemplar».Today I met with Argentina’s Secretary for Strategic Affairs Gustavo Béliz at the White House to advance our cooperation on pandemic response and recovery, trustworthy and secure technology and digital infrastructure, and addressing the climate crisis. pic.twitter.com/ZYHAWMRZdI

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) October 22, 2021

Ante la diferencia entre el dólar oficial y el «blue», quienes exportan servicios se fugan al mercado «informal»

Uno de los efectos nocivos de la brecha cambiaria, es que quienes venden productos o servicios al exterior, tienden a creer que el valor «real» del dólar es el del «blue». Y sienten una fuerte tentación a eludir declararlos. Hay un indicio claro que esto está pasando.

«Hay dos datos que entran en conflicto. Por un lado, la pandemia y el proceso de digitalización que trajo aparejado generaron un salto en la importancia de la economía del conocimiento en el comercio mundial

Pero Argentina redujo las exportaciones del sector entre 2019 y 2020. ¿Cómo se explica? Los empresarios del rubro tienen, más que una respuesta certera, un “feeling”: gran parte de las exportaciones se canalizó por el mercado informal. Un circuito paralelo que busca eludir los efectos de la brecha cambiaria y por el que salen servicios de la Argentina, pero no entran divisas.

Según datos presentados por la Cámara Argencon y tomados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a fines de 2020 la economía de servicios basados en el conocimiento alcanzó un récord histórico de participación en las exportaciones globales. Creció casi un punto porcentual en un año y representó el 11,2% del total.

En la Argentina, de acuerdo con datos del Indec, las exportaciones del sector cayeron 7,5% entre 2019 y 2020, aún cuando “la respuesta de los centros operativos a las condiciones de la pandemia fue técnicamente muy buena”, según la cámara. Por otra parte, la participación de la economía del conocimiento en las exportaciones nacionales a junio de este año se redujo a 8,2%, lo que la ubica lejos del récord de participación del 9,6% que marcó en diciembre de 2017, cuando las exportaciones alcanzaron los U$S 7.335 millones. Desde ese tope hubo diez trimestres consecutivos de caída, con una recuperación en el último trimestre, para llegar a un valor anual de U$S 5.776 millones en junio de 2021.

“Los datos oficiales indican que buena parte de la economía del conocimiento dejó de exportar por el mercado formal y se volcó al mercado informal. Por eso hay una parte de la actividad del sector que no se ve en las estadísticas oficiales. El sector no cayó; lo que cayó es la formalización de las exportaciones del sector”, dijo Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, en una ronda con periodistas.

Esta “fuga” se funda, según explicó Galeazzi, en lo que es hoy el obstáculo principal del sector: la amplia brecha entre el dólar oficial (este jueves cotizaba $ 104,8 y el blue $ 189). Mientras que las empresas liquidan sus exportaciones al cambio oficial, los profesionales que deciden trabajar freelance para el exterior pueden acreditarlos directamente en una cuenta extranjera o ingresarlos por una vía alternativa como las criptomonedas y obtener con esa maniobra un ingreso real mucho más alto.

“Hay una gran batalla global por el talento y los muy buenos profesionales que tiene la Argentina son tentados a trabajar directamente para el exterior. En ese marco la Argentina da ventaja, porque no le puede pagar a sus profesionales al dólar real. Ese es el principal dolor que tiene hoy el sector y que está corroyendo la base del ecosistema”, sintetizó Galeazzi.

Esa fuga se extiende también a empresas que deciden ubican sus operaciones en países con contextos normativos, cambiarios y tributarios más beneficiosos, donde pueden percibir el valor “pleno” de sus exportaciones.

Si bien celebró “como mensaje” la eliminación de las retenciones al sector a partir de 2022, definida recientemente por el Gobierno, Galeazzi consideró que no altera la ecuación desde el punto de vista económico. Mientras que las retenciones eliminadas son del 5%, la brecha que problematiza al sector se ubica en el orden del 80%.

“En el último semestre el valor percibido por las ventas al exterior ha sufrido una detracción que osciló entre 70 y 85 pesos por dólar, lo que representa aproximadamente 45% del monto total facturado», precisó el informe presentado.

Para Mignone, de PwC, este desfasaje entre el crecimiento del sector y el saldo de exportaciones permite ver “la magnitud” el problema de la fuga de talentos. “No es una anécdota, una excepción. No se puede probar, porque no se puede probar la informalidad, pero es una presunción relevante a partir de que hay un desbalance en las estadísticas”, dijo.

Néstor Nocetti, uno de los fundadores del gigante Globant, consideró que en una economía que tiende a la uberización no está mal que los profesionales puedan decidir trabajar de manera independiente para otro país. “Ahora, tendría que ser igualada la cancha y que se pueda trabajar en la mismas condiciones en una empresa argentina que paga impuestos que se usan para educar y formar a esos profesionales”, señaló.

El mercado laboral de las industrias del conocimiento compensa la fuga de talento de sus profesionales senior con la incorporación de juniors, de manera que el empleo total registrado (436.000 trabajadores a marzo de 2021) mantiene en los niveles prepandémicos, y se recupera de una leve caída de ocupación que se registró a fines de 2020. Estos valores implicaron que el porcentaje de participación en el total de empleo privado registrado llegue a un máximo histórico de 7%, valor que se explica por la caída del nivel general de ocupación y no por un crecimiento propio.

Los ejmpresarios destacaron el desempeño de Polonia, un país que consideraron “comparable” por sus indicadores a la Argentina, que exporta en servicios basados en conocimiento más de lo que exporta la Argentina en soja

De acuerdo con Galeazzi, la Argentina no está “capitalizando” la oportunidad planteada por la pandemia, sobre todo por la inestabilidad macroeconómica del país, que dificulta proyectar negocios incluso en el corto plazo, y porque las políticas públicas de promoción al sector no son tan favorables como en otros países.

“Los países que más crecen y han podido aprovechar este tsunami tienen una política pública dedicada a la economía del conocimiento en todos los planos: inversiones, normativa, programas educativos”; señaló.

El ejecutivo mostró datos que permiten advertir que se está produciendo un desplazamiento de la economía del conocimiento de Asia a otras regiones. Sobre todo, a Europa del Este, que “tiene muy buena conectividad”. Los ejecutivos destacaron el desempeño de Polonia, un país que consideraron “comparable” por sus indicadores a la Argentina, que exporta en servicios basados en conocimiento más de lo que exporta la Argentina en soja. En 2020 fueron US$ 30.000 millones.

Mignione señaló que la Argentina tiene una posición de privilegio en el mundo, que le permite compartir uso horario con el mayor consumidor de estos servicios, que es Estados Unidos. “Podemos ser la Polonia de América”.

Apenas el 14% de los argentinos accede a cuidados paliativos

La accesibilidad a los Cuidados Paliativos (CP) mejoró en los últimos años, pero aún «es una deuda pendiente» ya que en nuestro país solo el 14% de la población accede a este servicio, aseguró María de los Ángeles Minatel, jefa del Sector de Cuidados Paliativos del Hospital Baldomero Sommer -el último leprosario que queda en el país- ubicado en General Rodríguez, a 25 km de Luján.

Los cuidados paliativos son un enfoque especial en el cuidado de las personas que tienen enfermedades graves, o terminales. Los cuidados paliativos se concentran en mejorar la calidad de la vida ayudando a pacientes y cuidadores a tratar los síntomas de sus enfermedades y los efectos secundarios de los tratamientos. «Aún queda mucho por hacer», dijo la médica paliativista al señalar que «si bien este servicio, que aborda las necesidades de las personas en el final de la vida, está incluido en el Programa Médico Obligatorio, existen únicamente 400 equipos que lo brindan en todo el país. Muchos más que los 100 que existían hace 20 años atrás, pero aún insuficientes», subrayó. «Comenzamos dos médicas y dos enfermeras, y al principio hacíamos consultorio e interconsultas. Luego se fueron sumando más profesionales y pronto comenzamos con el servicio de internación específica, algo que en ese momento sólo existía en el Hospital Tornú de Buenos Aires», relató la jefa del sector. Actualmente, el equipo cuenta con 6 médicos más de 20 enfermeros, 3 psicólogos, 1 nutricionista, 1 terapista ocupacional, 1 trabajadora social y 1 administrativo, y aseguran haber visto pasar por su Unidad más de 3 mil pacientes a lo largo de estos 20 años. Cuentan con unas 12 camas para internación específica, que durante la pandemia se vieron obligados a achicarlas a 8, dependiendo de la cantidad de habitaciones disponibles. Minatel, también directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) que «los cuidados paliativos fueron evolucionando mucho desde aquellos primeros años en los que se consideraban los CP únicamente para enfermedades avanzadas y con un promedio de vida de 6 meses, o un año máximo». La médica explicó que «actualmente la definición tiene que ver más con enfermedades graves y/o crónicas progresivas, incurables con un pronóstico de vida limitado. De ahí que hoy se reciben pacientes de estadios más tempranos de una enfermedad para permitir un mejor abordaje desde la disciplina». «El objetivo siempre es el mismo: mejorar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento, prevenir síntomas y tratar a la personas desde todos los aspectos: físico, psicológico, religioso y social», explicó. Si bien la directora ejecutiva de la AAMyCP reconoce que el Estado apoya algunos aspectos de los CP, todavía falta una Ley Nacional que permita un marco legal en esta disciplina. Un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que «esperamos que pronto se pueda tratar en Diputados, y que realmente sea Ley», dijo Minatel, y destacó: «Una ley amplia que mejora los derechos y la accesibilidad de los pacientes y a la vez también mejora la necesidad de educación en CP de profesionales y equipos de salud».La cirugía ocular puede hacerse en líneas de ensamblaje, cuando los pacientes son millones

Decenas de pacientes con bata verde y un punto negro en el rostro para indicar el ojo que será operado están esperando ser atendidos en la India. Es un novedoso modelo de cirugía de catarata, que ha ayudado a millones de personas a recuperar la vista.

Con un sistema similar a las líneas de ensamblaje de la cadena de comida rápida McDonald’s, la red oftalmológica Aravind realiza alrededor de 500.000 operaciones al año, muchas de ellas gratuitas. Más de un cuarto de la población mundial, unas 2.200 millones de personas, sufren de discapacidad visual, y de ellas, 1.000 millones de casos pudieron ser evitados o quedaron sin ser tratados, según el informe global sobre la visión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En India hay alrededor de 10 millones de ciegos y otros 50 millones con algún tipo de discapacidad visual, siendo las cataratas (opacidad del cristalino del ojo) la causa principal. «La mayoría de estos casos de ceguera son evitables porque en gran parte se deben a cataratas, que pueden ser tratadas fácilmente con una cirugía simple», comentó Thulasiraj Ravilla, uno de los fundadores de Aravind. El hospital Aravind fue creado por el doctor Govindappa Venkataswamy, quien se inspiró en el expresidente de McDonald’s Roy Kroc y aprendió sobre la economía de escala del gigante de la comida rápida. «Si McDonald’s lo puede hacer con hamburguesas, ¿por qué no lo podemos hacer por la atención ocular?», cuestionó. Aravind comenzó en 1976 con 11 camas en Madurai, en el estado sureño de Tamil Nady, pero se expandió a centros médicos y clínicas comunitarias en toda India. El modelo tuvo tanto éxito que fue objeto de varios estudios, incluido uno del Harvard Business School. Su capacidad de salir al encuentro de los pacientes es el eje de su trabajo, en un país donde 70% de la población vive en áreas rurales. «El acceso es la principal preocupación, así que estamos llevando el tratamiento a la gente en lugar de esperar que vengan a nosotros», explicó Ravilla. La cirujana Aruna Pai, de Aravind, dijo que los médicos reciben una formación rigurosa para garantizar que puedan realizar las operaciones rápidamente. La tasa de complicaciones en Aravind es de menos de dos por cada 10.000 casos, menos que en Reino Unido o Estados Unidos, según el hospital. «Tenemos laboratorios donde aprendemos a operar con ojos de cabra. Esto nos ayuda a afinar nuestra capacidad», indicó Pai, quien realiza un centenar de cirugías diarias. En el plano económico, Aravind, en lugar de depender de las ayudas caritativas o las subvenciones del gobierno, utiliza los ingresos de las consultas a los enfermos con más recursos para costear los tratamientos de los más desfavorecidos.Los robots van a la guerra – Videos, videos

El “perrobot” SPUR con su rifle 6,5 mm. de francotirador. Tomar nota del silenciador, de la cámara de apuntamiento en luz visible e infrarroja con hasta 30 aumentos, y del blindaje cerámico angulado “stealth”, que disimula las emisiones térmicas del arma y deflecta las microondas de los radares portátiles de infantería tipo RASIT.

En 2019 el SPUR lo adoptaron las Fuerzas Especiales del Ejército, la Marina, los Marines y la Aviación de los EEUU. Es decir, los Rangers, los Green Berets, los Seals y los Air Commandos, cuyas operaciones “negras” dentro de otros países aparecen a veces en películas heroicas de Netflix o de HBO, pero raramente en los noticieros. La viralización de fotos y videos del perrobot suscitó bastante indignación desinformada: el artilugio cruza “la delgada línea roja” en términos éticos y deja en manos de su inteligencia artificial –probablemente, basada en “machine learning”- la decisión de ejecutar humanos. La guerra se robotiza. Lo único prohibido en guerra es perder

Primer uso bélico documentado de un robot aéreo: el destructor HMS Sheffield, incendiado y hundido por un misil AM39 Exocet en la Guerra de Malvinas en 1982.

La automatización de la guerra ha ido avanzado de sistemas “Forget” muy básicos, como las minas terrestres antipersonal, al “Fire & Forget” de misiles como el AM39 Exocet que debutó en Malvinas y el Tomahawk, casi infaltable en las innumerables guerras de EEUU desde 1991. Y desde el “Fire & Forget”, la automatización avanzó al “Fire, Forget & Find” de las municiones robóticas de sobrevuelo israelíes y turcas que anduvieron cazando tanques, camiones y tropas en forma autónoma en la 2da Guerra de Karabaj, entre septiembre y octubre de 2020. En marzo de 2021 volvió a suceder lo mismo, en un episodio quizás definitorio de la interminable guerra civil de Libia, iniciada por la OTAN en 2011 para voltear al gobierno del coronel Muammar Khaddafy. Una columna blindada del mariscal de campo rebelde Khalifa Haftar, que se retiraba desde Trípoli, fue atacada día y noche por robots enviados por la Coalición del Acuerdo Nacional (una suerte de gobierno). Aparentemente fue destruida. Lo notable del proceso es el avance por pasos hacia: 1) la toma de decisiones autónomas de ejecución de personas por robots, 2) la negación en público de los dueños de robots letales de su autonomía, 3) la aparición de sistemas como el Kargu-2 turco, cuyo bajo costo banaliza su uso, 4) la creación de un nicho en el mercado de armas con unos 25 nuevos jugadores, como IAI de Israel, STM de Turquía o EDGE, de los Emiratos Árabes. (Ver el video) Hoy los países con diseño y producción de municiones de sobrevuelo son China, Israel, Irán, Taiwan, los EEUU, Rusia y Turquía. Si el presidente Mauricio Macri no hubiera abortado el desarrollo del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), que venían desarrollando INVAP y el Ejército en 2016, hoy la Argentina probablemente sería otro usuario y oferente en este lista. Que tiene compradores de bolsillos profundos: Azerbaiján y Armenia desde ya, pero también Alemania, la India y Corea del Sur, y siguen las firmas. Su Graciosa Majestad, agradecidísima. El perro robótico SPUR y Ghost Robotics es una parte casi banal de la movida hacia la guerra en modo autónomo, como se ve. La indignación por la robotización de la guerra es desinformada, tardía y probablemente inútil. Empezó en la guerra de Vietnam y sobre todo, la de Yom Kippur, de 1973. En ambas, los SAM, o misiles tierra-aire, generalmente guiados por radar, probaron ser el modo barato de destruir aviones carísimos: EEUU perdió más de 200 a lo largo de 10 años de combates sobre Vietnam del Norte, pero Israel perdió al menos 104 -la mitad de su fuerza de cazas y cazabombarderos- en la primera semana desde el ataque egipcio y sirio. La guerra aérea se había vuelto «hiperletal» (palabra que nació entonces) y por ende, insostenible. Surgió entonces la necesidad de sistemas anti-antiaéreos. En Vietnam, este rol lo cumplieron pilotos humanos que volaban las misiones llamadas “Wild Weasel” (comadreja salvaje). Típicamente un caza yanqui F-105 equipado para guerra electrónica activaba sus radares sobre el territorio a desbrozar de baterías misilísticas. Cuando éstas encendían sus propios radares para iluminarlo y hacerlo puré, delataban sus coordenadas, y acto seguido eran atacadas con bombas y misiles por el resto de la escuadrilla.

Escudo de los Wild Weasel estadounidenses en Vietnam. La graciosa comadreja que empuña relámpagos cabalga sobre dos misiles anti-radar Shrike.

Esta operación anti-antiaérea es tan de riesgo como cortarle las uñas a un tigre despierto, de modo que no tardó en semi-automatizarse: surgieron misiles que “enganchan” las emisiones de los radares terrestre de tiro e impactan sobre las antenas, como el Shrike. El 3 de junio de 1982, en Malvinas a las 06:20, aún de noche y en medio de una llovizna, uno de estos Shrike reventó la casilla del radar Skyguard director de tiro de una batería de cañones antiaéreos de 35 mm. que protegía la pista de Puerto Argentino. Mató a sus cuatro operadores, un teniente, un sargento y dos colimbas de aviación.

La dotación del director de tiro Skyguard que un misil Shrike inglés destruyó el 3 de junio. La antena del radar está pegada al habitáculo, tremendo error de diseño.

Sin embargo, el bombardero Vulcan que disparó traía más Shrikes bajo las alas: en aquella noche de perros, venía jugando al gato y el ratón con la Fuerza Aérea Argentina desde las 5 de la madrugada. Su objetivo principal, el radar AN-TPS de Puerto Argentino, el que dirigió todo el accionar de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval argentina durante la guerra, quedó sin atacar. Muy prudentes, sus operadores apagaban la antena toda vez que el Vulcan (que iba y venía “haciendo ochos” frente a la costa), se acercaba a 40 km, que viene a ser el alcance de un misil de estos. Los operadores del Skyguard, en cambio, se tentaron con dejar acercarse al Vulcan, un blanco enorme, para cepillarle una buena andanada. Pero un cañón Oerlikon de 35 mm. no le pega a nada a menos que no se acerque a menos de 4 kilómetros. Los gringos no tuvieron la gentileza de hacerlo, pero tampoco la sacaron gratis. Con un Shrike “vivo” y listo para explotar que no logró desprenderse del ala de estribor, el Vulcan quedó en triple peligro: el primero era que la espoleta del misil decidiera que, después de todo, aquel era su día de estallar, el segundo, era que se encendiera el motor del misil pegado al intradós del ala, atiborrada de combustible. El tercero era aquella carga alar aerodinámicamente asimétrica, que ladeaba al enorme bombardero y le hacía gastar demasiado combustible. Con sus turbinas gastadas y gastadoras de los años ’50, el venerable Vulcan en aquellas condiciones no regresaba a su base en la isla Ascención ni empujándolo. Tuvo que enfilar por combustible para Rio de Janeiro, donde los brasucas encanaron a la tripulación, pisaron el avión hasta terminada la guerra, y de yapa le incautaron los misiles –lo más aprovechable- para un poco de ingeniería inversa. Pese a lo mucho que trataron de liquidarlo, aquel radar argentino AN-TPS (el único de largo alcance que tuvo la Argentina en el archipiélago) siguió jodiéndole la vida a la Task Force hasta firmada la rendición, el 14 de aquel mes. Esta historia muestra las limitaciones de los vuelos tipo Wild Weasel, como el que intentó aquel Vulcan inglés. Un misil antirradar como el Shrike entonces tenía alcance y tiempo de vuelo cortos, y había muchos modos de burlarlo: apagar el radar, dotarlo de varias antenas alternantes y distantes entre sí, y todas bien lejos de los operadores. También poner el radar a emitir microondas con saltos de frecuencia y de modulación de señal irregulares y azarosos. Y esas son las jugarretas de manual. Hay otras. El avión que lleva un misil antirradar está limitado por su combustible, y además, aunque apele a contramedidas, si éstas no son perfectas, se vuelve un blanco perfecto. El paso para salir de este mal paso es una munición de bajo costo, lo menos detectable que se pueda para la vista, el oído o el radar, y que pueda sobrevolar el sitio a limpiar de baterías antiaéreas durante al menos 20 o 40 minutos, y si se puede, horas enteras. Si se trata de un robot, además, puede terminar su misión con una picada de kamikaze. Si se trata de muchos, misión cumplida. El diseño de las primeras municiones de sobrevuelo estaba a medio suceder cuando la robótica irrumpió en Malvinas muy por otro wing. Aquel 1982, la aviación naval argentina usó 5 misiles antibuque franceses AM39 Exocet, con su entonces novedosa capacidad de búsqueda semiactiva de blancos. Y estos fueron 3 naves de la Task Force británica. De ellas, el destructor HMS Sheffield y la conteinera STUFT Atlantic Conveyor, se incendiaron y hundieron días después de cada sorpresivo impacto. La tercera embarcación (el portaaviones HMS Invincible) quedó fuera de combate y sólo volvió a Inglaterra a más de 3 meses de pasada la guerra, pintado a nuevo y con un insólito cambio de turbinas que -por alguna causa- debió hacerse en altamar. Tantas reparaciones deben haber sido necesarias por la ayuda que tuvo el Exocet, cortesía de 6 “bombas bobas” de gravedad lanzadas por 2 aviones tripulados A4C de la Fuerza Aérea al minuto y medio del impacto. Otros 2 A4C de la misma escuadrilla habían sido misileados en la corrida de bombas final hacia el Invincible desde algón destructor británico con misiles Sea Dart oculto hacia el Oeste, bajo el horizonte. La artillería antiaérea del propio portaaviones no hizo nada: debió haber quedado electrónicamente “knock out” desde el impacto del Exocet. El Reino Unido niega toda eficacia del ataque. Nuestros aviadores confundieron un portaaviones de casi 20.000 toneladas con una fragata de 2750 toneladas, a la que de todos modos le pifiaron todas las bombas (y fueron 6). ¡Anteojos para ellos! Mejor aún, el Exocet fue parado en vuelo por un cañonazo de alguna fragata desplegada hacia el Oeste, como piquete. Es como atajar una bala .45 con un tiro .22: lo que se dice, apuntar «joya». Sin embargo, Su Graciosa Majestad sólo “desclasificará” la información sobre este episodio hacia fines de este siglo. No cambien de canal. El Exocet AM39 de 1982 nunca fue llamado “robot”. Sin embargo empieza a serlo a los 2 minutos de lanzado, cuando deja de seguir la navegación con la que lo programó el piloto del avión atacante Super Étendard, prende su propio radar y empieza la búsqueda y selección activa de blancos, en esa fase terminal de su vuelo en la que puede alterar bastante su trayectoria. A todo lo cual los pilotos que lo dispararon ya están al menos a 70 km. de distancia, pegados al agua para no aparecer en los radares de los atacados, y escapandose a todo gas rumbo a su base. “Fire & Forget”, disparalo y olvidate. En vuelo terminal, el AM39 de 1982 sólo podía ser desviado con contramedidas, pero ya tenía un par de trucos primitivos para neutralizarlas. Probablemente explican su eficacia del 50% en Malvinas (muy alta). Fue el primer sistema “Fire and Forget” en presentarse en guerra de un modo MUY público. El automatismo ya existe en armas tan primitivas e inmóviles como las minas terrestres, cuyo único sensor de activación es la presión de un borceguí, de un neumático o de una oruga. Una mina terresre se podría llamar un sistema “Forget”: es banalmente barata, no procesa información, no discrimina blancos y sigue siendo peligrosa durante décadas. El camino que va de una trampa cazabobos pasiva a un avioncito robotico kamikaze “Fire, Forget and Find” como el cuadricóptero Kargu-2 o el ya veterano motovelero Harop pasa por sistemas de movilidad, sensores de complejidad cada vez mayor y por software de procesamiento de datos para identificar blancos, navegar hasta ellos y estallar a la distancia más conveniente para liquidarlos. Son, a su modo, minas aéreas, o afinando más la definición, trampas cazabobos anti-antiaéreas. Desde el conflicto de Malvinas la robotización de las guerras viene avanzando a saltos. El más notable fue la 2da Guerra de Karabaj, a fines de 2020. En ella el poco mentado estado petrolero de Azerbaiján destruyó en 3 semanas a las considerables fuerzas armadas de Armenia usando los Kargu-2 turcos y Harop israelíes: En aquel momento, Azerbaiján no mencionó en absoluto que sus “bots” voladores operaran en modo autónomo: habría sido quitarse gloria y ponerse en contra a la opinión mundial. Salvo en Japón, donde los androides son culturalmente más queridos que la gente, la idea de robots que asesinan a humanos es invendible, salvo en Hollywood. Pero sólo si al final ganan los humanos. Los analistas no definen los cuadricópteros Kargu-2 o el motoplaneador de ala fija Harop como misiles. Las llaman “loitering ammo”. Son “municiones de sobrevuelo”, capaces de estacionarse en el aire a alturas en las que son casi invisibles e inaudibles. Logran permanecer sobre un punto de interés muy fuera del rango visual del sitio de despegue mientras les dure la fuente de potencia, razón por la cual se propulsan a hélice (mucho más eficiente en términos termodinámicos que un cohete o una turbina). El Kargu-2 pesa 7 kg., puede llevar hasta 1,3 kg. de explosivos (una bomba de fragmentación parecida a una mina Claymore o una carga hueca antiblindaje), viaja hasta 70 km/h, tiene un techo de vuelo de 2800 metros y un alcance de 5 km., con una capacidad de sobrevuelo de hasta 40 minutos. Ésa es una opción minimalista. El Harop, en cambio, es un avioncito en toda regla, con diseño “stealth” antirradar, un ala delta fija de 3 metros de punta a punta, más de 400 km/h de velocidad, gran capacidad de planeo, casi 25 kg. de carga explosiva, 1000 km. de alcance lineal y 9 horas de autonomía de vuelo. Los israelíes no informan ni siquiera del tipo de motor, casi seguramente un turbohélice de baja potencia.

Un motociclista fotografía un Harop israelí que se cayó en medio del campo… en Irán. No parece un error de navegación.

La presa “de diseño” del Kargu-2 y del Harop son las baterías antiaéreas, no importa si misilísticas o de tubo: generalmente se orienta hacia sus radares como una polilla hacia la luz. Pero si estos están apagados, tiene buenos sensores visuales. Se lo ha usado también contra todo tipo de móviles terrestres, incluidos autobuses llenos de tropa. O lo que parecía tropa. Estos dos vehículos tan distintos pueden decidir volver intactos a base “si no pinta nada jugoso”, con el consabido ahorro de recursos. Pero si identifican un blanco, dictaminan por su cuenta si es enemigo y si es redituable, y pican sobre el mismo sin solicitar autorización. Los fabricantes insisten mucho en que puede y debe insertarse un humano en el “loop” de toma de decisiones, pero te guiñan un ojo cuando te lo dicen. Dado que los humanos son -al menos todavía- los que firman las órdenes de compra y los cheques, no hay por qué insultarlos llamándolos “redundantes”. Aunque ya lo sean. Del Kargu-2 lo más interesante es el aspecto tan inofensivo: es idéntico a cualquier cuadricóptero de filmación de los que uno se compra por Mercado Libre. Lo único que lo vuelve un arma es el explosivo a bordo y el software, que le permite volar solo u operar en enjambre: Al comunicarse entre sí, los Kargu-2 aumentan no sólo su capacidad ofensiva sino la de procesamiento, es decir su inteligencia. Se parecen bastante a aquellas tremendas mosquitas robóticas de la novela “El Invencible” de Stanislaw Lem, aquel polaco obsesionado que sucedería cuando la robótica quedara librada a la evolución natural, y que además escribía como un dios. En Turquía lo han leido, evidentemente. Pero por ahora estos drones turcos tienen un límite probablemente fijado por el ancho de banda: el número tope del enjambre en 2021 es de 20 unidades. Una vez que este cuadricóptero aparentemente civil estalló, ya no queda nada que le permita al enemigo hacer ingeniería inversa: la parte más importante y endiablada de copiar, el software de visión, navegación y toma de decisiones, ya era bastante inmaterial antes del “Booom”. En marzo de 2021, fue la ONU la que admitió que la Coalición del Acuerdo Nacional, dominante por ahora en la inacabable guerra civil de Libia, usó centenares de Kargu-2 para desatar una larga cacería de aniquilación contra las fuerzas del mariscal de campo rebelde, Khalifa Haftar, que se batían en retirada desde Trípoli. No es el primer episodio de guerra robótica, pero sí el primero llamado por ese nombre por un organismo multilateral. Si el mucho menos espectacular SPUR está operativo desde 2019 y ofrecido en venta desde la semana pasada, es casi de cajón que ya se haya cargado algunos prójimos de nuestra especie en Medio Oriente y en Asia Central, pese a su motricidad más bien parkinsoniana. El slogan de Ghost Robotics en los stands de las ferias de armas donde la firma está exhibiendo públicamente este equipo es “Manteniendo a nuestros equipos [de operaciones especiales] armados con la última innovación en letalidad”. Es admitir que ya fue desplegado. Y es que no es fácil vender sistemas complejos que no hayan sido probadas en operaciones reales por el país oferente, y máxime si cuando el fabricante todavía es poco conocido. Las dos plataformas sensoriales, informáticas y electromecánicas, tanto el “perro” como el fusil, y la integración de ambas, son obviamente la parte relevante del asunto. Y sobre esto, la información de Ghost resulta de lo más vaga. Lo que uno sospecha es que el rope robótico, al igual que otros sistemas de armas muy cibernéticos, sabe operar muy por su cuenta debido a una causa sumamente sencilla: el enlace a distancia con su operador humano, el “data link” en jerga de aviación, es su máxima debilidad. ¿Qué enemigo que no sea totalmente bruto resistiría la tentación de interferirlo, o darle instrucciones truchas? «Tu dueño te trata mal, Fido. Jamás una hamburguesa, nunca un hueso. ¿No se merece un buen corchazo?» Hablando del tema, sobre el tipo de bala de la plataforma fusil, en cambio, sobran datos, pero es la parte estúpida del sistema. Como también nos da por ese lado, vamos a ello. La mejor bala para su perro

Balas consideradas medianas: la 6,5 mm Creedmoor es casi idéntica a la 308 Winchester (o la 7,62 NATO), pero con un proyectil más flaco y menos propelente en el cartucho

Desde 2019, los Seals, Rangers, Green Berets y también los menos meneados grupos tácticos del AFSOC (los “Rambos” de la USAF) vienen adoptando el cartucho 6,5 mm. Creedmoor. Lo usan en todo lo que llevan encima: sus fusiles de francotirador, los de sus tropas de asalto y en sus ametralladoras. La 6,5 Creedmoor es una bala encapsulada y abotellada, como la de todos los fusiles de asalto copiados del Sturmgewehr 44 alemán de la 2da Guerra. La desarrolló Hornady, un fabricante de munición yanqui finolis, y es lo suficientemente compatible con el 7,62×51 mm. NATO de nuestros viejos FAL al punto de poder usar los mismos cargadores. Comparado con nuestro venerable pero poderoso cartucho, el tiro 6,5 Creedmor tiene 4 ventajas: por su menor sección eficaz es capaz de mantenerse supersónico a más de 1000 metros, alcanza el doble de agrupamiento a esa distancia y tiene un tercio menos de deriva lateral por viento. Pero además, presenta un retroceso menos brutal. El que haya disparado un FAL durante su ya lejana colimba y todavía recuerde el culatazo, sabe de qué estamos hablando. Comparado en cambio con el sutil tiro 5,56 x 45 mm. que EEUU le impuso al resto de la OTAN desde la década de los ‘80, el 6,5 Creedmoor es un proyectil veloz pero con algo más de inercia. Eso lo vuelve un tiro menos “histérico” (propenso a desviarse al rozar la hoja de una planta). También le permite mantenerse supersónico a más de 1000 metros, y romper los refuerzos cerámicos de un chaleco de kevlar a 200 metros. Fue desarrollado justamente porque el soldado contemporáneo, a diferencia del de hace 30 años, anda por la vida con el torso blindado de materiales tecnológicos compuestos como un cascarudo bípedo. Por el lado de las desventajas, la “cavidad temporaria” generada en los tejidos por la la onda de choque de una bala es muy proporcional a su velocidad. Con el veloz tiro 5,56 mm llega a tener 30 veces (SIC) el diámetro del proyectil. Si bien esa cavidad se cierra de inmediato y se vuelve virtual, la masa de tejido traumatizado por ruptura de vasos y fragmentación de huesos a distancia del túnel es enorme. El proyectil 6,5 mm Creedmore es así de veloz. Como el tiro es más pesado, su retroceso resulta inevitablemente mayor que el del 5,56 mm, pero no llega a ser esa patada de mula del 7,62 x 51 del FAL. Y en este caso de referencia, no logra desestabilizar la puntería de un robotito tamaño perro. Eso puede ser útil si el sistema experto a bordo del SPUR cree necesario un segundo corchazo pegado espacial y temporalmente al primero: un “double-tap” en la jerga. Y es que por limitaciones de diseño, el fusil del perrobot tiene un cargador de sólo 10 tiros. Nada es perfecto. Jiren Parikh, el CEO de Ghost, no es de perrear a nadie. Insistió en que su SPUR es inquietante sólo por tener el aspecto, la motricidad y el tamaño de un ovejero alemán grandote. Subrayó que otros drones terrestres con propulsión a oruga o a ruedas no causan el mismo efecto psicológico. Pero los efectos de un corcho de 120 “grains” de plomo encamisado en cuproníquel que viaja a 920 metros/segundo no te los cura un psicólogo. Y eso es independiente de que lo dispare un cristiano, un robot símil-tanqueta o uno símil-pichicho. Si la letalidad es parecida a la del tiro de FAL (sólo que el 6,5 mm. Creedmore la conserva a mayor distancia), estamos hablando de un 70% de posibilidades de no sobrevivir a un impacto en el torso. Jiren Parikh insistió en que su símil-pichicho jamás haría uso de capacidades autónomas. Negó enérgicamente que su engendro SPUR las tuviera, en realidad, y añadió que estaba condenado por diseño a quedar siempre bajo la autoridad de un controlador humano a distancia. Como manda la doctrina militar oficial de los EEUU para sistemas de armas robóticos. Sí, ponele.Daniel E. Arias

Crece la proporción de la variante Delta entre los contagios de covid en Argentina

Rearte: «es importante completar la vacunación en adultos y avanzar fuertemente con la inmunización de adolescentes y niños»En coincidencia con la funcionaria, la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile (MN 49908), manifestó su preocupación porque “evidentemente la pandemia no terminó”. “Tenemos que estar preparados para un tercer brote debido a Delta; lo que va a marcar la diferencia es la magnitud y las características del brote”, evaluó la especialista, quien señaló: “La magnitud la podemos disminuir con una buena cobertura de vacunación, en tanto que las características apuntamos a que haya menos uso de UTI y menos mortalidad. Ahora hay que trabajar para aprovechar este tiempo y aumentar los esquemas completos”, enfatizó. “Es importante terminar de completar la vacunación de adultos”, acordó Rearte, quien puntualizó que al día de hoy, según las cifras oficiales, está vacunado con una dosis el 85% de los mayores de 12 años, el 93,4% de los mayores de 50, y el 90,2 de los mayores de 18. Mientras que con dos dosis, la protección alcanza al 87% de los mayores de 50 y 75% de los mayores de 18 años. “Tenemos que completar esas segundas dosis, encontrar ese 10% que aún no se vacunó y avanzar fuertemente con la inmunización de adolescentes y niños”, insistió. El virus SARS-CoV 2 muta rápidamente. Todavía fuera de la información que manejaban los infectólogos argentinos al confeccionar esta nota, llega la noticia que han detectado en Italia la variante AY.4.2, aún más contagiosa que la Delta.

Agricultura y energía solar: cosechando electricidad y frutos rojos

El cultivo de frutas y hortalizas bajo paneles solares puede resultar doblemente rentable para la agricultura. Visitamos una granja solar alemana y examina otros lugares en los que esta combinación está dando sus frutos.

Fabian Karthaus creció con la energía solar. «Mi padre montó la primera instalación fotovoltaica sobre el granero y se vio que funcionaba”, recuerda. Hoy en día, hay dos grandes plantas solares en la granja, y bajo una de ellas crecen frutos rojos. La energía solar ayuda a mantener la granja en funcionamiento. Hace cinco años, Karthaus, de 33 años, se hizo cargo de la granja de su padre, cerca de Paderborn, y la dirige paralelamente a su trabajo como director de productos de electrónica agrícola. Karthaus afirma que no puede alimentar a una familia solo con los ingresos del cultivo de 80 hectáreas de habas, cereales, colza y maíz. Cosechando energía y frutos del bosque. Fabian Karthaus: “Los techos de los módulos generan electricidad y los arbustos de abajo prosperan a la sombra”.

Cosechando energía y frutos del bosque. Fabian Karthaus: “Los techos de los módulos generan electricidad y los arbustos de abajo prosperan a la sombra”.

La interacción es importante. Los módulos especiales y los espacios entre ellos permiten el paso de luz suficiente para las plantas.

La interacción es importante. Los módulos especiales y los espacios entre ellos permiten el paso de luz suficiente para las plantas.

Electricidad arriba, bayas abajo

Además, los módulos suministran electricidad, la segunda cosecha del campo solar. Con 750 kilovatios de potencia, la planta genera unos 640.000 kilovatios hora (kWh) al año, lo que equivale a las necesidades de electricidad de 160 hogares. Karthaus recibe algo menos de seis céntimos de euro por kWh por alimentar la red. Quiere emplear parte de la energía solar para poner en marcha sus propios sistemas de refrigeración y liofilización. Si tuviera que comprar la electricidad al proveedor de energía, le costaría unos 25 céntimos por kWh. La energía respetuosa con el clima no solo aporta ingresos adicionales al agricultor: «Es una situación en la que todos salimos ganando. Podemos generar electricidad verde localmente, de forma descentralizada, donde se consume la energía”, explica. Este extenso complejo de invernaderos de la provincia china de Fujian está equipado con paneles solares.

Este extenso complejo de invernaderos de la provincia china de Fujian está equipado con paneles solares.

Enorme potencial en todo el mundo

En Alemania, este método de cultivo se recomienda especialmente para los frutos rojos, las manzanas, las cerezas, las papas y las hortalizas, como los tomates y los pepinos. En otras regiones del planeta, podrían ser más adecuadas otro tipo de plantas y construcciones de módulos. Max Trommsdorff explica qué plantas crecen mejor en cada lugar. Trommsdorff es experto en agrofotovoltaica en el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar de Friburgo, en el sur de Alemania. Él y sus colegas asesoran a gobiernos de todo el mundo y recientemente han organizado una conferencia internacional sobre este sector. Dependiendo del lugar, hay que calcular las condiciones óptimas de luz para las plantas, así como la demanda local de electricidad, según Trommsdorff. «Hay grandes diferencias regionales. Depende de lo que se cultive, de las zonas climáticas y de las estructuras rurales”. El gran reto, dice, es la comprensión mutua: «¿Qué puede hacer la fotovoltaica? ¿Qué necesita la agricultura para integrarse con éxito?”. Trommsdorff y sus colegas ven un enorme potencial para esta actividad en todo el mundo. Ya hay algunas plantas agrofotovoltaicas en Europa, también en Mali, Gambia y Chile, pero la gran mayoría se encuentran en Asia. La mayor planta del mundo, con una superficie de 20 kilómetros cuadrados y una capacidad de unos 1.000 megavatios, está situada en el borde del desierto de Gobi, en China. El cultivo de bayas de goji bajo los techos modulares tiene como objetivo que el suelo seco vuelva a ser fértil. En Japón, los agricultores ya cosechan en más de 2.000 sistemas agrofotovoltaicos. «El objetivo es apoyar el cambio estructural, detener el éxodo rural y crear perspectivas para la población rural”, dice Trommsdorff. En Europa, Francia es pionera, sobre todo en la viticultura. Allí, las subvenciones estatales para los techos modulares están destinadas a proteger las viñas. «Muchas variedades de uva reciben demasiado sol y calor debido al cambio climático”, explica Trommsdorff. «La sombra puede aportar algunos beneficios”. Cultivo de bayas en los Países Bajos. Se sustituyen los invernaderos de plástico, un beneficio más para el medio ambiente.

Cultivo de bayas en los Países Bajos. Se sustituyen los invernaderos de plástico, un beneficio más para el medio ambiente.

Nuevas perspectivas para la agricultura

Fabian Karthaus tiene previsto ampliar su campo solar en el futuro. De momento, sus bayas crecen bajo 0,4 hectáreas de paneles solares. «Me gustaría ampliarlo a una superficie de ocho o diez hectáreas para que merezca realmente la pena”. Sin embargo, Karthaus tendrá que ser paciente. Hasta ahora, sigue habiendo muchas trabas legales para la creación de este tipo de plantas en Alemania, pero espera que eso cambie pronto. Mientras tanto, aconseja a otros agricultores que «empiecen definitivamente a tratar el tema”, incluso si todavía tardan en aplicarlo en sus propios campos.Ocho de cada diez adultos mayores que usan cannabis medicinal lo hacen a diario

El dato surge de la Primera Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis. Además, un 98% asegura que “su calidad de vida mejoró”.

El pasado fin de semana, en el predio de La Rural en la ciudad de Buenos Aires, se realizó la Expo Cannabis 2021. Este evento es el más importante en América Latina ya que reúne a profesionales, cultivadores y expertos que utilizan la planta tanto para uso industrial como medicinal y recreativo. “Durante esos días se expuso todo lo que ocurre en torno al cannabis en Argentina. Estamos hablando de cannabis medicinal, lo que tiene que ver con el desarrollo de una industria local y la cultura que se desarrolla en torno a la planta”, señaló Martín Armada, editor general de la revista THC y parte del equipo organizador del evento. Por la pandemia y los protocolos sanitarios, para esta edición se implementó un sistema presencial con aforo y otro virtual. Así, durante el viernes y el sábado, miles de personas de todas las edades circularon por la expo en busca de información sobre el cannabis. “Es un desafío interesante y hubo mucha asistencia durante las tres jornadas. Hubo opciones reales para ofrecer en cuanto a información y entretenimiento y creemos que será un hito en el reconocimiento de la planta como una planta noble y productiva”, agregó Armada. Hoy domingo, se lleva a cabo la última fecha de la edición. Cannnabis en Argentina Para informar sobre la planta, durante el evento se divulgó la Primera Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis. La misma fue realizada por la revista THC y el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina (Cecca), ayudados por la Licenciatura de Historia de la Universidad Nacional de Quilmes. En total, participaron 64.646 personas de entre 16 y 92 años provenientes de todas las provincias del país. Según sus respuestas, nueve de cada diez personas que usan cannabis lo hacen con motivos recreativos y casi cinco de cada diez lo consume para fines medicinales, ya sea para uso propio, para un tercero, o para una mascota. En lo que respecta a lo medicinal, un 75% de las personas aseguraron tratar algún problema de salud con cannabis. Y de ese total, 98% señaló que “su calidad de vida mejoró” luego de su incorporación. Aunque también surgió un dato que llama a la reflexión: solo el 18,8% de los usuarios medicinales reconoce recibir acompañamiento profesional. Por otro lado, la encuesta revela que el uso del cannabis está extendido en todas las franjas etarias de la sociedad. Las personas adultas mayores son las que usan cannabis con más frecuencia y, según los datos, ocho de cada diez de esa población lo hace todos los días. La frecuencia de uso disminuye con la edad y eso se puede ver entre los/as centennials ya que dos de cada diez usan cannabis una vez por mes o una vez por año. Tercera edad y Cannabis Uno de los ejes más destacados de la Expo Cannabis 2021 fue el uso de aceite en personas de la franja etaria mayor a 70 años. Incluso, durante los tres días pasaron por las exposiciones cientos de adultos mayores que buscaron información para mejorar su salud. “Es muy importante este espacio porque podemos hablar directamente con ellos y contestar sus dudas”, explicó el doctor Nicolás Di Biase, quien estuvo a cargo de la conferencia “Tercera edad”. En la misma, aseguró que cada vez son más los adultos que preguntan por el cannabis para aliviar dolores. “Y en ese proceso también se reduce la implementación de otros medicamentos”, indicó el experto. En esa misma línea, en la encuesta se puede observar que el 75,5% de las personas que consumen cannabis medicinal redujeron su consumo de otros fármacos. “Es indispensable que haya más profesionales capacitados en este tema que puedan dar apoyo a sus pacientes”, señala Di Biase.Combinación de 2 fármacos para combatir el cáncer de páncreas

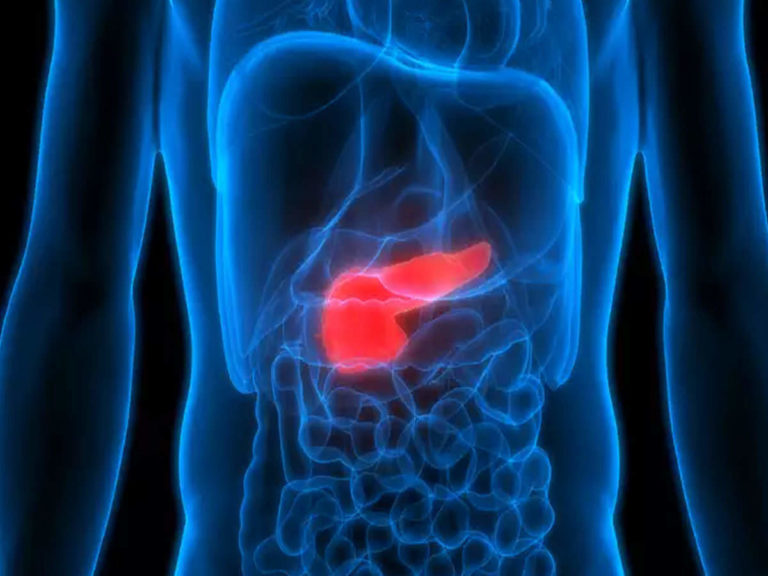

Apenas representa el 3% de todos los diagnósticos, pero los médicos consideran que es el tipo de cáncer más agresivo, con un índice de mortalidad del 99%. Y el porcentaje de afectados ha aumentado en la última década. Ahora se cree que la combinación de dos fármacos podría aportar una nueva esperanza a quienes lo padecen.

Investigadores del Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, en San Diego, California (Estados Unidos) descubrieron que una combinación de dos compuestos anticancerígenos que se usan hoy día para tratar ciertas leucemias y tumores como el melanoma puede ser clave para tratar este tipo de cáncer. Según sus hallazgos, esos dos medicamentos juntos «pueden reducir los tumores». Los científicos comprobaron primero que el tratamiento redujo con éxito los tumores pancreáticos en ratones, y van a respaldar sus hallazgos con ensayos clínicos, según se lee en el estudio que publicaron en la revista médica Nature Cell Biology. Los medicamentos en cuestión son L-asparaginasa -una enzima con potencial terapéutico que se usa para combatir la leucemia- y un inhibidor de MEK (un tipo de proteína) que deja a los tumores pancreáticos sin los nutrientes que necesitan para crecer y les impide adaptarse para sobrevivir. De esa manera, los científicos «matan de hambre» a las células del cáncer. Las versiones de ambos compuestos están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). «La triste realidad es que hoy día la terapia contra el cáncer de páncreas está por detrás [de otras terapias] porque no existe un tratamiento efectivo para estos tumores», dijo Ze’ev Ronai, profesor del Programa de Iniciación y Mantenimiento de Tumores de la Sanford Burnham Prebys y autor principal del estudio. La enfermedad también es difícil de diagnosticar y suele detectarse cuando ya está en un estado avanzado. Una cuarta parte de los pacientes muere al mes de ser diagnosticado y el resto en el plazo de un año. «Nuestro estudio identifica un posible tratamiento combinado que puede probarse inmediatamente contra estos tumores agresivos». «Ya nos estamos reuniendo con oncólogos de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon (EE.UU.) para discutir cómo avanzar este descubrimiento en la evaluación clínica», agregó el especialista. «Está claro que no encontraremos una varita mágica que cure el cáncer», dijo Rosalie C. Sears, de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón. «Necesitaremos varios medicamentos que ataquen múltiples vulnerabilidades». «Este estudio identifica un tratamiento dual prometedor para el cáncer de páncreas, uno de los más mortales». «Estoy deseando ver estos medicamentos probados en pacientes», explicó Sears, quien está especializada en genética molecular y es codirectora del centro Brenden-Colson para Salud Pancreática. Los científicos esperan haber allanado el camino para que ese ensayo clínico en humanos ocurra lo antes posible. Signos y síntomas del cáncer de páncreas Ictericia: coloración amarillenta de la piel que aparece cuando el tumor se origina en la cabeza del páncreas y causa la compresión de la vía biliar. Alteración de la glucosa en sangre: el páncreas tiene la función de generar la insulina que controlará el nivel de glucosa en sangre. Si el tumor altera dicha función se producirán descompensaciones. Digestiones pesadas: dolor abdominal originado en la zona del estómago e irradiado hacia la espalda o bien en forma de cinturón hacia los lados. Pérdida de peso: se produce en pocos meses. También se pierde el apetito.Argentina: a la busca de un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo

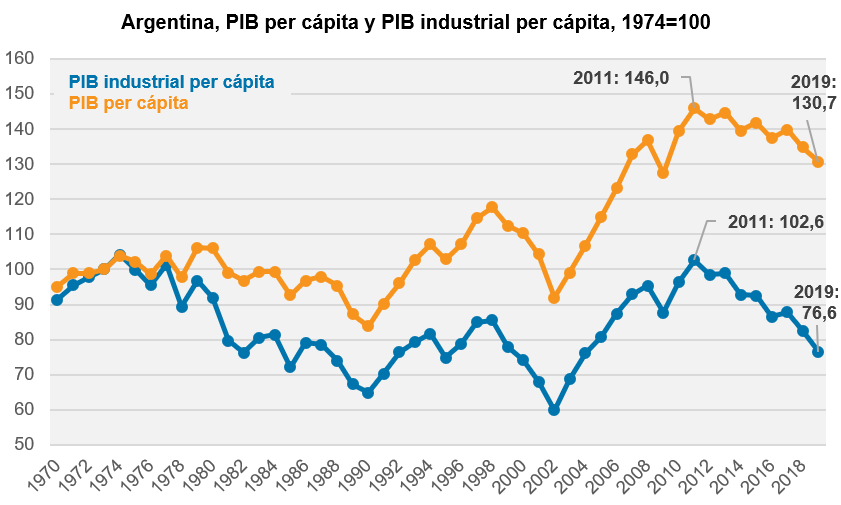

Desde mediados de los años setenta, Argentina fue uno de los países del mundo de peor desempeño económico y social. El PIB per cápita creció apenas 0,5% anual entre 1974 y 2019, una de las cifras más bajas del mundo.

Nuestro país pasó 20 de esos 45 años en recesión, encabezando así el triste podio mundial de los más volátiles. La distribución del ingreso se “latinoamericanizó”, en tanto pasó de ser más parecida a la de países europeos como Italia y España a asemejarse a la de la región. Argentina fue también uno de los países del mundo que más se desindustrializó: entre 1974 y 2019 el PIB industrial per cápita se contrajo 23,4%. A modo de comparación, en Estados Unidos el producto industrial per cápita creció un 65,9% en el mismo período, en Alemania un 71,9%, en Japón un 133%, en Corea del Sur un 2456% y en China un 5829%. Como resultado de todo ello, indicadores sociales como la formalidad en el mercado de trabajo o la pobreza por ingresos se deterioraron significativamente: a modo de ejemplo, en 1974 la pobreza por ingresos en el GBA rondaba el 11% -medida con la vara actual del INDEC-. Para 2019 dicha cifra había superado el 35% y, pandemia de por medio, llegó al 40%.

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial y Naciones Unidas.